定年退職後、「第二の人生は自然の中で農業に挑戦したい」と考えていませんか?しかし、年齢の壁や初期費用の不安から、その一歩を踏み出せずにいる方も多いのではないでしょうか。特に、「60歳以上だと補助金はもらえないのでは?」と心配している方もいるかもしれません。

本記事では、そんなあなたの悩みを解決します。定年後からでも農業を始められるよう、60歳以上でも申請可能な国の補助金、さらには地方自治体独自の支援制度まで、一覧でわかりやすく解説します。

この記事を読めば、あなたは年齢を気にせず利用できる補助金を見つけ、資金計画を立てられるようになります。また、申請方法から成功事例まで具体的に知ることで、理想の農業生活をスムーズにスタートさせることができるでしょう。反対に、この記事を読まなければ、利用できるはずの支援制度を見逃し、無駄な費用や時間を使ってしまうかもしれません。ぜひ最後まで読み進めて、後悔のないセカンドキャリアの第一歩を踏み出してください。

目次

- 1 60歳以上対象の農業補助金一覧表!国の主要制度をわかりやすく解説

- 2 60歳以上が対象の農家補助金制度に関する基礎知識!定年後の新規就農を目指すシニア世代へ

- 3 【60歳以上の農家が対象】地方自治体独自の農業補助金制度

- 4 60歳以上の農家が働きやすくなるための「エイジフレンドリー補助金」とは

- 5 60歳以上の農業補助金に申請する方法

- 6 60歳以上の農家は注意!年齢制限がある農業補助金制度

- 7 成功事例|60歳以上で農業補助金を活用した農業経営

- 8 60歳以上の農家が利用できる農業補助金に関する相談窓口・申請サポート

- 9 60歳以上の農業補助金制度に関するよくある質問

- 10 60歳以上の農家が対象の農業補助金を有効活用して第二の人生を豊かにしよう

60歳以上対象の農業補助金一覧表!国の主要制度をわかりやすく解説

60歳以上の方が新規就農や農業経営の継続を考える際、国の主要な補助金制度は非常に重要な役割を果たします。年齢制限なしで申請できる制度も多く、これまでのキャリアを活かして農業経営を軌道に乗せるための大きな助けとなります。ここでは、特にシニア世代に利用価値の高い国の補助金を一覧でご紹介します。

60歳以上の方を雇用している農業経営者の方は、エイジフレンドリー補助金という制度もご活用いただけます。この動画では、高齢者が安心して働ける職場環境を整備するための補助金について、農業分野での具体的な活用事例とともに詳しく解説されています。アシストスーツや作業台の改善など、実際に導入できる設備についても紹介されているので、ぜひご覧ください。

就農準備資金

就農準備資金は、農業を始める前の研修期間中の生活費を支援するための制度です。農業経験がない方や、他の分野から新規就農を目指す方にとって、研修に集中できる環境を整える上で欠かせません。

対象者と支給額

この制度の主な対象者は、農業大学校や農業法人のもとで研修を受ける49歳以下の新規就農希望者です。残念ながら、60歳以上の方は直接の対象にはなっていませんが、お住まいの地域によっては、独自の支援制度を設けている場合があるため、自治体の窓口で確認することが重要です。

また、農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)は原則として50歳未満が対象ですが、農業への関心が高まっている現状を鑑み、今後、年齢制限の見直しや新たな制度が検討される可能性もあります。

研修・準備資金の活用方法

研修資金は、農業技術の習得だけでなく、以下のような就農前の準備に幅広く活用できます。

- 先進的な農業法人での実地研修

- 農業経営に必要な資格取得

- 農業機械の操作講習

- 農業簿記や経営に関するセミナー受講

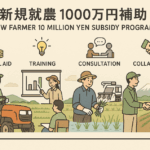

経営発展支援事業

経営発展支援事業は、就農したばかりの新規就農者が、経営を確立・発展させるために必要な経費を支援する制度です。

認定農業者の定義と要件

この補助金の対象となるのは、「認定新規就農者」または「認定農業者」です。認定農業者とは、農業経営の改善に関する計画(農業経営改善計画)を作成し、市町村から認定を受けた農業者のことを指します。この計画には、将来の目標や具体的な取り組み、収支の見込みなどを記載します。60歳以上の方でも、この計画を作成・提出することで認定を受け、補助金を申請できます。

事業計画書作成のポイント

事業計画書は、補助金の審査において最も重要視される書類の一つです。以下の点を意識して作成しましょう。

- 実現可能性: 計画に無理がなく、具体的な収支見込みが立てられているか。

- 独自性: 地域の特産品や新しい技術の導入など、独自の強みがあるか。

- 持続可能性: 補助金が終了した後も、自立した経営が可能か。

強い農業づくり総合支援交付金

この交付金は、農業の生産基盤を強化し、農業経営の安定化を図るための支援制度です。特に高額になりがちな農業機械の導入や施設の整備に活用できます。

機械購入に使える補助金額

トラクターや耕うん機、田植え機、ドローンなど、幅広い農業機械の購入費用が補助の対象となります。補助率は事業内容によって異なりますが、機械の導入にかかる費用の1/2以内が一般的です。

施設整備で活用できる事例

機械だけでなく、ビニールハウスやパイプハウスの建設・補修、灌水(かんすい)設備の導入など、農業の生産効率を上げるための施設整備にも活用できます。特に、定年後から農業を始める方は、初期投資を抑える上でこの交付金を積極的に活用すべきです。

農地利用効率化等支援交付金

この交付金は、地域の農地を効率的に利用するための機械導入や整備を支援する制度です。地域の複数の農家が集まって共同で機械を購入・利用する場合にも適用されます。

農業機械導入支援内容

トラクターやコンバイン、乾燥機など、農作業の効率化に不可欠な機械の導入が支援されます。単独の農家だけでなく、集落営農組織や法人でも利用できるため、地域の高齢農家が集まって共同で申請するケースも多いです。

トラクターなど主要機械の補助例

例えば、老朽化したトラクターを買い替える場合、新機種への更新費用の一部が補助されます。これにより、初期投資の負担を大幅に軽減し、作業の効率化と経営改善につなげることができます。

小規模事業者持続化補助金

農業は、多くの場合、個人事業主や小規模事業として営まれます。小規模事業者持続化補助金は、個人農家が販路開拓や生産性向上を図るための経費を補助する制度です。

個人農家向けの補助範囲

この補助金は、以下のような幅広い用途で活用できます。

- ウェブサイトの制作やECサイト構築

- チラシやパンフレットの作成

- 展示会への出展費用

- 作業効率化のための小型機械やツールの導入

申請書類とスケジュール

申請には、事業計画書や経費の見積もりなど、複数の書類が必要です。公募期間が限られているため、事前に必要な情報を収集し、余裕を持って準備を進めることが重要です。

多くの補助金制度では、自治体や農業委員会の窓口で申請の相談を受け付けています。60歳以上の方の多くが不安に感じる「手続きの複雑さ」も、こうした窓口を利用することで解消できます。

60歳以上が対象の農家補助金制度に関する基礎知識!定年後の新規就農を目指すシニア世代へ

定年退職後に「第二の人生として農業に挑戦したい」と考えるシニア世代は年々増えています。しかし、「年齢が高いと補助金はもらえないのでは?」「手続きが難しそう」といった不安から、一歩踏み出せない方も少なくありません。結論から言うと、60歳以上でも利用できる農業補助金は数多く存在し、新規就農を強力にサポートしてくれる制度が充実しています。このセクションでは、なぜ今シニア世代の新規就農が増えているのか、補助金の基礎知識、そして利用する際のポイントについて解説します。

定年後に農業で起業することを検討されている方にとって、実際のメリット・デメリットを知ることは重要です。この動画では、定年後の農業参入について、社会人経験を活かせるメリットや、補助金活用の制限といったデメリットまで、実体験に基づいた貴重な情報が紹介されています。これから農業を始めようと考えている方の参考になる内容です。

農業補助金の基礎知識と年齢制限なしの制度

農業補助金には、特定の年齢を対象としたものもあれば、年齢制限なく誰でも申請できる制度もあります。シニア世代が利用できる主な制度は、年齢に関係なく農業経営を支援する目的で設けられています。

年齢制限なしで申請できるメリット

年齢制限のない補助金は、新規就農者だけでなく、すでに農業を営んでいるベテランの高齢者も利用できます。これにより、定年後から農業を始める方も、長年の経験を持つ方も、公平に資金支援を受けられるのが大きなメリットです。

たとえば、高性能な農業機械の導入や新しい栽培方法の研修など、年齢を問わず農業経営を改善し、効率化を図るための費用に充てることができます。また、年齢がネックとなって補助金を諦めていた方も、安心して申請できる制度を見つけられます。

高齢者向けの支援窓口と相談先

多くの自治体や農業団体は、中高年や高齢者の就農を支援するための専門窓口を設けています。こうした窓口では、農業の基礎知識から補助金の情報、地域の特性に合った作物や販売方法まで、個別具体的な相談に乗ってくれます。

相談先として、お住まいの地域の農業委員会や自治体の農政課、就農相談窓口などが挙げられます。これらの窓口では、利用可能な補助金制度の案内はもちろん、申請書類の作成サポートや、就農後の経営相談まで幅広く対応しており、初めて農業に挑戦するシニア世代にとって心強い存在です。

60歳以上の新規就農者が急増中!定年退職後の農業参入状況

農林水産省の統計によると、日本の基幹的農業従事者の約7割が65歳以上であり、農業分野の高齢化は進んでいます。一方で、新規就農者の約半数を60歳以上が占めるなど、定年後に農業を始めるシニア世代が急増しています。

この背景には、健康寿命の延伸に伴い「セカンドキャリア」として生きがいや社会貢献を求めて農業を選ぶ人が増えていること、また、新型コロナウイルス感染症の影響でライフスタイルを見つめ直す人が増えたことが挙げられます。また、家庭菜園の経験を活かし、小規模から本格的な農業にステップアップするケースも多く見られます。

農業補助金の申請条件と補助率

農業補助金は、各制度によって申請条件や補助率が異なります。ここでは、60歳以上の方が申請を検討する際に、特に押さえておくべきポイントを解説します。

申請条件の具体例

多くの補助金には、以下のような共通の申請条件があります。

経営計画の策定

農業で生計を立てていくための事業計画書(収支計画、作物の選定、販路など)の提出が求められます。

農地の確保

農業を行うための農地を確保していることが条件となります。

研修の受講

新規就農者向けに、農業技術や経営に関する研修の受講を義務付けている制度もあります。

これらの条件は、補助金が単なる「お金の支給」ではなく、持続可能な農業経営を支援するためのものであることを示しています。

補助率の仕組みと抑えておくべきポイント

補助率は、対象となる経費のうち、補助金でまかなわれる割合を指します。たとえば、補助率が「1/2以内」の場合、100万円の機械を導入すると、最大で50万円の補助金が受けられます。

補助金の申請では、経費の全額が補助されるわけではないことを理解しておくことが重要です。自己負担分を事前に用意する必要があるため、事前の資金計画が非常に大切になります。また、補助率は制度や対象となる事業内容によって異なるため、複数の制度を比較検討することが成功への鍵となります。

家庭菜園から本格農業への転換

長年楽しんできた家庭菜園を、定年を機に本格的な農業へとスケールアップさせることは、多くのシニア世代の夢です。この転換を成功させるための魅力と、具体的なステップを見ていきましょう。

セカンドキャリアとしての農業の魅力

農業は、体を動かしながら自然と向き合うことで、健康維持にもつながります。また、自分が育てた作物を収穫し、地域の人々と交流することは、大きな生きがいとなります。収入を得られるようになれば、年金以外の安定した収入源を確保できる点も魅力です。

さらに、これまで培ってきたマネジメント能力や営業スキルを活かし、効率的な農業経営や新たな販路開拓に取り組むなど、これまでのキャリアを再構築する場としても最適です。

小規模から始めるステップ

本格農業への転換は、いきなり大規模な投資から始める必要はありません。まずは小規模な農地からスタートし、徐々に規模を拡大していくのが現実的です。

- 就農相談窓口や研修制度を利用して情報収集し、事業計画を立てる。

- 小規模な農地を確保し、育てやすい作物から栽培を始める。

- 小規模事業者持続化補助金などを活用し、必要な資材や機械を導入する。

- 収穫した作物を道の駅や直売所で販売し、販路を広げる。

こうしたステップを踏むことで、リスクを抑えつつ、着実に農業経営を軌道に乗せることができます。次のセクションでは、具体的にどのような補助金があるのか、国の主要制度を詳しく見ていきましょう。

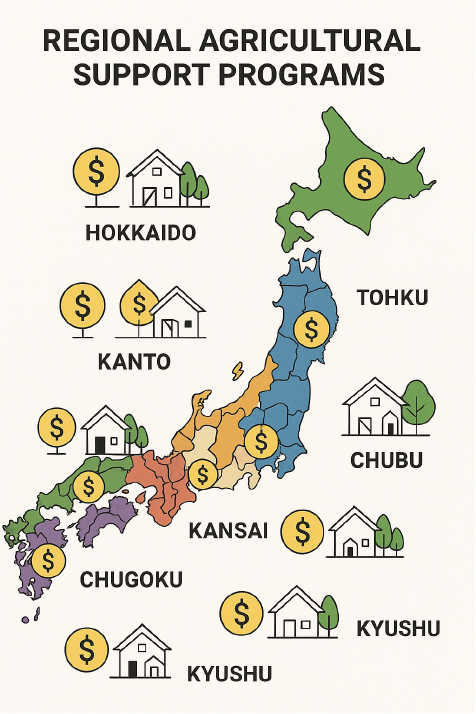

【60歳以上の農家が対象】地方自治体独自の農業補助金制度

国の補助金制度に加えて、地方自治体も地域の特性や課題に応じて、独自の支援制度を設けています。これらの制度は、国の制度と併用できる場合が多く、シニア世代の新規就農をさらに力強く後押ししてくれます。特に、定年後の移住を検討している方にとって、自治体独自の支援は非常に重要な情報となります。

中高年・帰農者支援事業と市町村別補助金一覧

多くの自治体が、中高年やUターン・Iターンで農業を始める「帰農者」を対象とした支援事業を展開しています。これらの事業は、国の制度ではカバーしきれない、地域独自のニーズに応える形で設計されています。

自治体ごとの特徴的な支援制度

自治体ごとの支援制度には、以下のような特徴があります。

- 生活費の補助: 就農準備期間中の生活費を独自に補助する制度。

- 家賃補助: 農業を行うために移住する際の住居費を支援する制度。

- 農地の斡旋: 新規就農者が農地を確保できるよう、地域の農地中間管理機構と連携してサポートする制度。

これらの支援制度は、**「農業を始める上で何に一番困っているか」**という視点から見ると、非常に実用的な内容になっています。

申請手順の共通点と注意点

自治体独自の補助金も、基本的には国の補助金と同様に申請手続きが必要です。まず、自治体の農政課や農業振興課の窓口に相談することが第一歩です。また、多くの制度では、就農計画書の提出が求められます。

注意点として、制度ごとに申請期間や要件が細かく定められているため、必ず事前に確認するようにしてください。不明な点は、ためらわずに担当窓口に相談しましょう。

定年退職者向け新規就農支援

定年退職者をターゲットにした、より特化した支援策も増えています。

事例:山梨県南アルプス市の支援内容

例えば、山梨県南アルプス市では、50歳から65歳の新規就農者を対象に、年間最大150万円、最長3年間の支援を行っています。これは、就農初期の生活を安定させ、農業経営の基盤を築く上で非常に大きな助けとなります。

必要書類と申請受付窓口

こうした支援制度の申請には、住民票、就農計画書、研修計画書など、さまざまな書類が必要になります。書類は自治体のウェブサイトからダウンロードできることが多いです。申請受付は、各市町村の農業振興課や定住・移住推進課などが担当しています。

農業研修制度と技術習得サポート

農業の知識や経験が少ない方にとって、研修制度は成功への第一歩です。多くの自治体が、座学と実地研修を組み合わせた独自のプログラムを提供しています。

中高年向けプログラムの比較

中高年向け研修プログラムは、短期間で集中的に学べるものから、数年にわたる長期的なものまで様々です。

- 短期集中型: 特定の作物(例:トマト、いちごなど)に特化し、栽培技術を短期間で習得する。

- 長期実践型: 農業法人での実務研修を通じて、経営ノウハウや農業機械の操作方法を総合的に学ぶ。

受講費用・資格取得支援

研修費用は、自治体によっては全額または一部が補助される場合があります。また、農業機械の運転免許など、就農に必要な資格取得を支援してくれる制度もあります。

60歳以上の農家が働きやすくなるための「エイジフレンドリー補助金」とは

エイジフレンドリー補助金は、60歳以上の高年齢者が働きやすい職場環境を整備するための支援制度です。農業分野においても、高齢の農業従事者や、定年後に雇用就農を希望する方をサポートするために活用できます。

60歳以上の農業従事者雇用支援制度

農業法人などが、60歳以上の高年齢者を雇用する場合、作業負担を軽減するための設備導入や、安全対策にかかる費用が補助されます。

対象となる雇用形態

対象となるのは、60歳以上の労働者を新たに雇い入れる場合や、すでに雇用している高年齢者が働き続けられるよう環境を整備する場合です。パートやアルバイト、正社員など、様々な雇用形態が対象となります。

補助金額と利用条件

補助金の金額は、導入する設備や環境整備の内容によって異なりますが、一般的に経費の1/2~2/3程度が補助されます。利用条件として、高年齢者の雇用を継続するための計画書の提出が求められます。

60歳以上の農業補助金に申請する方法

いざ補助金を申請しようと思っても、手続きの複雑さに戸惑うかもしれません。ここでは、シニア世代がスムーズに申請を進めるための手続きの流れと、利用できるサポートについて解説します。

農業を始める際の資金調達について、給付金・補助金・融資の違いや具体的な活用方法を詳しく知りたい方におすすめの動画です。経営開始資金や経営発展支援事業などの併用方法についても解説されており、実際の申請時に役立つ実践的な情報が満載です。申請前にぜひチェックしてください。

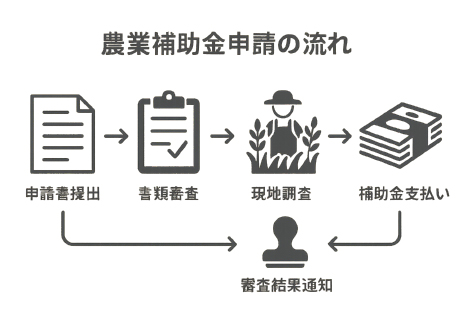

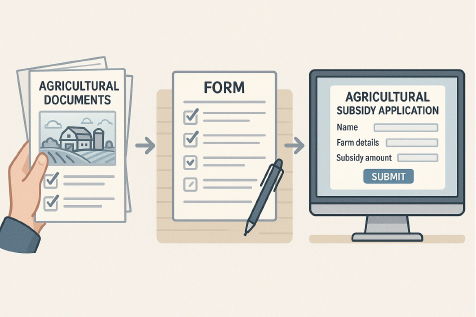

手続きの流れと必要書類を完全解説

申請手続きは、まず情報収集から始まります。自分が利用したい制度を見つけたら、申請条件の確認、必要書類の準備、申請書の提出という流れで進めます。

申請条件の確認手順

申請条件は、農林水産省や各自治体のウェブサイトで確認できます。特に、**「年齢制限の有無」「就農計画書の提出」「過去に同様の補助金を受けていないか」**といった点を重点的にチェックしましょう。

申請書類のダウンロード・記入例

多くの補助金制度では、申請書類をウェブサイトからダウンロードできます。記入例やマニュアルも公開されている場合があるので、事前に確認しておきましょう。また、不備がないように、提出前に相談窓口で確認してもらうことをお勧めします。

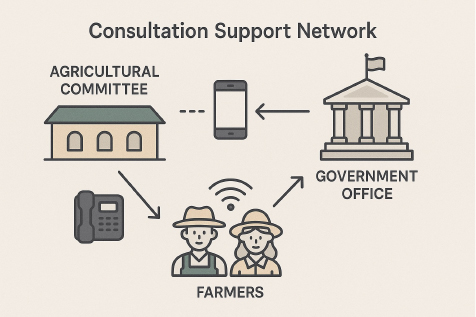

相談窓口での手続きサポート

申請手続きに自信がない場合でも、一人で抱え込む必要はありません。専門の相談窓口が、あなたの申請をサポートしてくれます。

農業委員会・自治体窓口の利用方法

最も身近な相談先は、お住まいの地域の農業委員会や自治体の農政課です。ここでは、申請書の書き方や事業計画の立て方など、具体的なアドバイスがもらえます。

オンライン・電話相談の活用

遠方に住んでいる場合や、窓口に行く時間が取れない場合は、オンラインや電話での相談も可能です。全国新規就農相談センターなどのウェブサイトでは、オンライン相談を受け付けています。

補助金の期間・金額・補助率

各補助金制度によって、給付期間や金額、補助率は大きく異なります。以下の表で主要な制度を比較してみましょう。

【農業補助金 各制度の比較】

| 制度名 | 主な対象者 | 支給期間 | 補助率 | 備考 |

| 経営発展支援事業 | 認定新規就農者 | 5年間以内 | 経費の3/4以内など | 経営開始後の支援 |

| 強い農業づくり総合支援交付金 | 農業経営体 | 単年度または複数年 | 経費の1/2以内など | 機械・施設導入支援 |

| 小規模事業者持続化補助金 | 小規模事業者 | 単年度 | 経費の2/3など | 販路開拓・生産性向上 |

| 就農準備資金 | 原則49歳以下 | 2年間以内 | 月額12.5万円 | 研修期間中の生活費 |

60歳以上の農家は注意!年齢制限がある農業補助金制度

多くの補助金が年齢制限なしで利用できますが、一部、年齢上限が設定されている制度も存在します。これらの制度を誤って申請しないよう、事前に確認しておくことが重要です。

対象外となる主要制度の例

農業次世代人材投資資金

この資金は、次世代を担う農業者を育成するための制度であり、原則49歳以下の新規就農希望者が対象です。60歳以上の方は対象外となるため、注意が必要です。

その他の年齢上限付き制度

各地方自治体が独自に設ける若手就農者向けの支援制度にも、年齢制限がある場合があります。事前に各自治体のウェブサイトや窓口で、年齢要件を確認しましょう。

成功事例|60歳以上で農業補助金を活用した農業経営

補助金を活用して、定年後の農業経営を成功させた事例は数多くあります。ここでは、具体的な成功パターンと、その実践例をご紹介します。

新規就農や親元就農を検討している方に向けて、実際に活用できる補助金制度を網羅的に紹介した動画です。就農準備資金から小規模事業者持続化補助金まで、それぞれの申請条件や注意点について具体的に解説されています。補助金申請を成功させるためのポイントも紹介されており、成功事例の参考として非常に有益な内容です。

独立就農・親元就農・雇用就農の成功パターン

- 独立就農: 会社員時代の資金を元に、補助金を活用して高額な農業機械を導入。独自の販路を開拓し、安定した収入を確保。

- 親元就農: 実家の農地を継ぎ、補助金で老朽化した設備をリニューアル。新しい作物に挑戦し、事業を拡大。

- 雇用就農: 農業法人に就職し、補助金を利用した職場環境で働きながら、農業技術と経営ノウハウを習得。

経営計画の立て方と実践例

成功事例に共通しているのは、綿密な経営計画です。**「どんな作物を育てるか」「誰に売るか」「どうやって効率化するか」**を明確にし、補助金を活用してその計画を着実に実行しています。

収支計画で安定経営を実現

補助金はあくまで経営を加速させるためのツールです。補助金に頼りすぎず、補助金が終了した後も自立して利益を出せるような収支計画を立てることが、持続可能な農業経営には不可欠です。

60歳以上の農家が利用できる農業補助金に関する相談窓口・申請サポート

補助金申請の手続きは複雑に感じられるかもしれませんが、多くの支援機関があなたの挑戦を待っています。

農業委員会から自治体まで頼れる支援機関一覧

| 支援機関 | 問い合わせ先とサービス内容 |

| お住まいの地域の農業委員会 | 農地確保の相談、申請書類の作成支援、地域の就農情報提供など |

| 市町村の農政課 | 独自の補助金制度の案内、研修情報の提供、就農全般の相談 |

| 全国新規就農相談センター | オンライン・電話での相談、全国の就農情報を提供 |

| 農業協同組合(JA) | 営農相談、資材購入、販売ルートの確保など |

無料相談と有料サポートの違い

無料相談では、制度の概要や手続きの流れなど、一般的なアドバイスが受けられます。一方、有料のコンサルティングサービスでは、事業計画書の作成代行など、より専門的で個別のサポートを受けることができます。

60歳以上の農業補助金制度に関するよくある質問

50歳以上で新規就農を考えている方が直面する現実について、メリット・デメリットを率直に解説した動画です。特に年齢制限のある補助金制度について詳しく説明されており、「なぜ50歳以上は補助金が少ないのか」という疑問にも答えています。現実的な視点で農業参入を検討したい方にとって貴重な情報源となるでしょう。

60歳以上の農業補助金申請でよくある疑問

年齢チェックのポイント

多くの制度で「申請時の年齢」が基準となります。公募要項に記載されている年齢制限を必ず確認しましょう。

申請書類のよくある不備と対策

記入漏れや添付書類の不足は、不備の主な原因です。提出前にチェックリストを作成し、一つずつ確認することが重要です。

60歳以上の農家が対象の農業補助金を有効活用して第二の人生を豊かにしよう

定年後のセカンドキャリアとして農業を選ぶことは、健康的なライフスタイル、生きがい、そして安定した収入を得るための素晴らしい選択肢です。60歳以上でも利用できる補助金は数多く、あなたの挑戦を力強く後押ししてくれます。

シニア世代の農業成功への第一歩

まずは、地域の農業委員会や自治体の窓口に足を運び、情報収集から始めてみましょう。そこで得られる情報は、あなたの事業計画をより具体的にしてくれるはずです。

有効活用のコツと注意点

有効活用のコツは、複数の補助金制度を組み合わせて利用すること、そして補助金ありきではなく、まずは綿密な事業計画を立てることです。

注意点として、補助金は返済不要な代わりに、申請から受給までに時間がかかること、そして自己負担分を事前に用意する必要があることを忘れないでください。

未来を変える行動プラン

あなたの農業への夢を現実に変えるために、今日からできることを始めてみませんか?まずは、お住まいの地域の就農相談窓口に連絡を取り、未来の第一歩を踏み出しましょう。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。