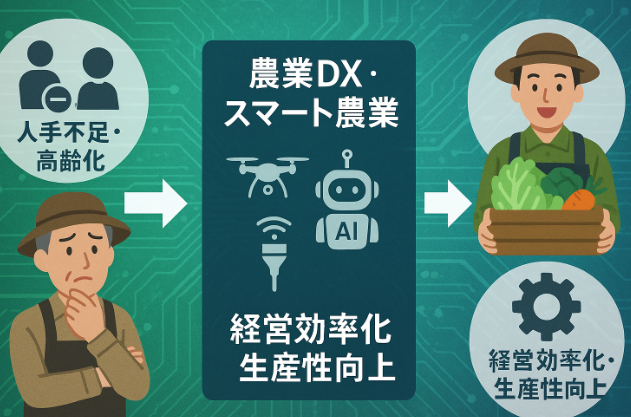

日本の農業が抱える「人手不足」や「高齢化」といった課題に、日々頭を悩ませていませんか?「スマート農業」や「農業DX」といった言葉はよく聞くけれど、具体的に何をすればいいのか、本当に効果があるのか、導入費用はどのくらいかかるのか、といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、そんな疑問や不安を解消するために、農業DXの基本から具体的な導入方法までを網羅的に解説します。農業DXとは何か、スマート農業やIoTとの違いといった基礎知識から、導入のメリット・デメリット、活用できる補助金、そして実際の成功事例まで、この記事ひとつで農業DXのすべてがわかります。

この記事を読めば、漠然とした不安が解消され、自社の経営に合ったDX戦略のヒントが見つかるでしょう。新しい技術を活用した持続可能な農業経営の一歩を踏み出すきっかけになるはずです。逆に、デジタル化の流れを無視して現状維持を続ければ、競争力の低下や生産性の頭打ちといった課題がさらに深刻化するリスクがあります。

ぜひ最後までお読みいただき、あなたの農業経営を次のステージに進めるための道筋を見つけてください。

目次

農業 DXとは?スマート農業・IoT農業DXとの違い

農業 DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、データやデジタル技術を活用し、農業の生産性向上や経営の変革を目指す取り組みのことです。単にITツールを導入するだけでなく、データを活用した新たなビジネスモデルの創出や、農業が抱える構造的な課題(人手不足、高齢化、環境問題など)の解決までを包括的に目指します。

| 概念 | 概要 | 具体的な活用例 |

| スマート農業 | ロボットやAI、IoTなどを活用して、農作業の自動化・精密化を図る技術全般。 | ドローンによる農薬散布、自動走行トラクター、温室内の環境を自動制御するシステムなど。 |

| IoT農業DX | IoT技術(センサーなど)に特化し、データを収集・可視化することで課題解決を図る。 | 土壌センサーで水分量をリアルタイム計測し、最適な水やりを自動化する。 |

| 農業 DX | スマート農業やIoT農業DXを包含し、収集したデータを経営判断やサプライチェーン全体に活用し、ビジネスモデルそのものを変革する。 | データを基に需要予測を行い、最適な生産計画を立てる。消費者と直接つながるオンラインストアを構築する。 |

この項目を読むことで、農業DXが単なるITツールの導入ではなく、ビジネス全体の変革を指すという本質的な理解を深められます。反対に、これらの違いを把握しておかないと、導入する技術の目的が不明瞭になり、「とりあえずツールを導入したけど効果が出ない」といった失敗を招きやすくなるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

農業 DXの定義と背景

農業 DXの核心は、デジタル技術を駆使して、従来の農業生産・経営を根本から変革することにあります。特に、以下の2つの背景が、農業DXが重要視される理由です。

【デジタル技術がもたらす変革ポイント】

農業DXは、単一の作業を効率化するだけでなく、生産から流通、販売までのプロセス全体をデータでつなぎ、最適化する変革です。例えば、センサーで収集したデータをAIで解析し、作物の生育状況や病害リスクを予測することで、経験や勘に頼らない精密な栽培が可能になります。これにより、品質の安定化や収穫量の最大化が期待できます。

【担い手不足・高齢化へのソリューション】

日本農業の深刻な課題である担い手不足や高齢化は、農業DXの大きな推進力となっています。自動走行トラクターや収穫ロボットの導入は、重労働を軽減し、人手不足を補います。また、熟練農家の持つノウハウをデータ化し、若手や新規就農者がデジタル技術を通じて学ぶことで、技術継承をスムーズに進めることができます。

スマート農業 vs. IoT農業DX vs. 農業 DX

農業のデジタル化を語る上で、「スマート農業」や「IoT農業DX」といった言葉がよく使われますが、それぞれ異なる概念です。

【スマート農業の特徴と利活用例】

スマート農業は、ロボット技術やAI、IoTなどを活用し、農作業の効率化や精密化を目指す**「技術や手法」**を指します。自動操縦の田植え機やドローンによる農薬散布、気象データを基に自動で灌水を行うシステムなどが代表例です。主に、個々の農作業を省力化・自動化することに焦点を当てています。

【IoT農業DXにおけるセンサー活用】

IoT農業DXは、スマート農業の一部であり、特に**「モノのインターネット(IoT)」**に特化した概念です。土壌センサーや生育センサーなどを圃場に設置し、気温、湿度、日射量、土壌水分量といったデータをリアルタイムで収集・可視化します。これらのデータに基づき、肥料や水やりのタイミングを最適化することで、収穫量や品質の向上を目指します。

【農業 DXの包括的アプローチ】

農業 DXは、スマート農業やIoT農業DXを含む、より広範な概念です。生産現場のデジタル化だけでなく、経営の意思決定や**バリューチェーン全体(生産・加工・流通・販売)**の変革にまで踏み込みます。例えば、気象データや市場データをAIで分析し、最適な作物の種類や生産量を予測したり、消費者の声をデータとして収集し、商品開発に活かしたりする取り組みがこれに該当します。つまり、技術の活用に加えて、それをどうビジネスに活かすかという視点が加わっている点が大きな違いです。

農業 DXのメリット・デメリット・課題

メリット:効率化と生産性向上

農業DXの最大のメリットは、作業の効率化と生産性の向上です。これは、深刻な労働力不足の解決にも直結します。

| メリット | 詳細 | 具体的な効果 |

| 自動化・省力化 | ロボットや自動農機を活用し、人手に頼っていた作業を自動化・無人化する。 | 農業経営者: 労働時間の削減、人件費の抑制、深夜や早朝の作業負担軽減。 |

| 農業従事者: 重労働からの解放、より戦略的な業務(経営分析や販路拡大)への集中。 | ||

| 品質・収量の安定 | AIやセンサーで収集したデータを分析し、農作物の生育状況を最適化する。 | 農業経営者: 経験や勘に頼らない栽培が可能になり、新規参入者でも高品質な農産物を生産できる。 |

| 消費者: 一定の品質を保った農産物が安定的に供給される。 |

この項目を読むことで、農業DXが人手不足解消や収益向上にいかに貢献するかを具体的に理解できます。一方、デメリットや課題を把握しておかないと、導入後の予期せぬトラブルやコスト増に直面するリスクがあります。これらのハードルを乗り越えるためにも、次の項目で詳しく見ていきましょう。

デメリット・課題:導入時のハードル

農業DXは多くのメリットをもたらしますが、導入にはいくつかのハードルが存在します。

【初期導入費用とコスト回収】

スマート農機やセンサー、データ分析ツールの導入には、多額の初期費用がかかります。特に小規模な農家にとって、このコストは大きな負担です。導入した設備やシステムが、どのくらいの期間で投資を回収できるか(ROI)を事前に試算することが不可欠です。補助金や助成金を活用することも有効な手段となります。

【専門知識不足・人材育成の重要性】

デジタル技術を使いこなすには、ある程度の専門知識が必要です。農家が自らIT機器の操作やデータ分析を行うには、新たなスキル習得が求められます。また、システムトラブルに対応できる人材の確保や育成も課題となります。ベンダー企業によるサポート体制や、地域の農業指導機関との連携も重要です。

【データ連携の複雑化とセキュリティリスク】

複数のツールやサービスを導入した場合、それぞれのシステム間でデータをスムーズに連携させる必要があります。互換性のないツールを導入してしまうと、データ活用が限定的になる可能性があります。また、クラウド上で機密性の高い農業データを扱う際には、サイバーセキュリティ対策も考慮しなければなりません。農林水産省が提供する農業データ連携基盤「WAGRI」のようなプラットフォームを活用することも、この課題解決に役立ちます。

申し訳ありません、表が崩れてしまいました。修正したものを以下に記載します。

農業 DXとは?スマート農業・IoT農業DXとの違い

農業 DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、データやデジタル技術を活用し、農業の生産性向上や経営の変革を目指す取り組みのことです。単にITツールを導入するだけでなく、データを活用した新たなビジネスモデルの創出や、農業が抱える構造的な課題(人手不足、高齢化、環境問題など)の解決までを包括的に目指します。

| 概念 | 概要 | 具体的な活用例 |

| スマート農業 | ロボットやAI、IoTなどを活用して、農作業の自動化・精密化を図る技術全般。 | ドローンによる農薬散布、自動走行トラクター、温室内の環境を自動制御するシステムなど。 |

| IoT農業DX | IoT技術(センサーなど)に特化し、データを収集・可視化することで課題解決を図る。 | 土壌センサーで水分量をリアルタイム計測し、最適な水やりを自動化する。 |

| 農業 DX | スマート農業やIoT農業DXを包含し、収集したデータを経営判断やサプライチェーン全体に活用し、ビジネスモデルそのものを変革する。 | データを基に需要予測を行い、最適な生産計画を立てる。消費者と直接つながるオンラインストアを構築する。 |

この項目を読むことで、農業DXが単なるITツールの導入ではなく、ビジネス全体の変革を指すという本質的な理解を深められます。反対に、これらの違いを把握しておかないと、導入する技術の目的が不明瞭になり、「とりあえずツールを導入したけど効果が出ない」といった失敗を招きやすくなるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

農業 DXの定義と背景

農業 DXの核心は、デジタル技術を駆使して、従来の農業生産・経営を根本から変革することにあります。特に、以下の2つの背景が、農業DXが重要視される理由です。

- デジタル技術がもたらす変革ポイント農業DXは、単一の作業を効率化するだけでなく、生産から流通、販売までのプロセス全体をデータでつなぎ、最適化する変革です。例えば、センサーで収集したデータをAIで解析し、作物の生育状況や病害リスクを予測することで、経験や勘に頼らない精密な栽培が可能になります。これにより、品質の安定化や収穫量の最大化が期待できます。

- 担い手不足・高齢化へのソリューション日本農業の深刻な課題である担い手不足や高齢化は、農業DXの大きな推進力となっています。自動走行トラクターや収穫ロボットの導入は、重労働を軽減し、人手不足を補います。また、熟練農家の持つノウハウをデータ化し、若手や新規就農者がデジタル技術を通じて学ぶことで、技術継承をスムーズに進めることができます。

スマート農業 vs. IoT農業DX vs. 農業 DX

農業のデジタル化を語る上で、「スマート農業」や「IoT農業DX」といった言葉がよく使われますが、それぞれ異なる概念です。

- スマート農業の特徴と利活用例スマート農業は、ロボット技術やAI、IoTなどを活用し、農作業の効率化や精密化を目指す**「技術や手法」**を指します。自動操縦の田植え機やドローンによる農薬散布、気象データを基に自動で灌水を行うシステムなどが代表例です。主に、個々の農作業を省力化・自動化することに焦点を当てています。

- IoT農業DXにおけるセンサー活用IoT農業DXは、スマート農業の一部であり、特に**「モノのインターネット(IoT)」**に特化した概念です。土壌センサーや生育センサーなどを圃場に設置し、気温、湿度、日射量、土壌水分量といったデータをリアルタイムで収集・可視化します。これらのデータに基づき、肥料や水やりのタイミングを最適化することで、収穫量や品質の向上を目指します。

- 農業 DXの包括的アプローチ農業 DXは、スマート農業やIoT農業DXを含む、より広範な概念です。生産現場のデジタル化だけでなく、経営の意思決定や**バリューチェーン全体(生産・加工・流通・販売)**の変革にまで踏み込みます。例えば、気象データや市場データをAIで分析し、最適な作物の種類や生産量を予測したり、消費者の声をデータとして収集し、商品開発に活かしたりする取り組みがこれに該当します。つまり、技術の活用に加えて、それをどうビジネスに活かすかという視点が加わっている点が大きな違いです。

農業 DX導入方法と費用感──補助金・助成金を活用したステップ解説

導入ステップ詳細

農業DXを成功させるには、計画的な導入プロセスが不可欠です。闇雲にツールを導入するのではなく、以下のステップを踏むことが重要です。

| ステップ | 内容 | ポイント |

| 1. 現状分析と目標設定 | まず、現在の経営における課題(人手不足、生産性の低さ、販路の狭さなど)を明確にします。次に、DXによって何を解決したいのか、具体的な目標(例:労働時間を20%削減、収穫量を10%増加)を設定します。 | 解決したい課題を具体的に特定し、DXの目標を定量的に定めることで、導入後の効果検証が容易になります。 |

| 2. 技術選定とベンダー比較 | 目標達成に必要な技術やツール(ドローン、センサー、AIなど)をリストアップし、それぞれの機能やコストを比較検討します。 | 複数のベンダーから情報を集め、自社の経営規模や作物に合ったサービスを選ぶことが大切です。無料トライアルを活用するのも良い方法です。 |

| 3. 運用・検証フェーズ | 導入後も継続的に効果を検証し、改善を重ねていきます。最初の段階では小規模な圃場や一部の作業で試行し、問題点を洗い出すのがおすすめです。 | 収集したデータを分析し、目標達成にどれくらい貢献しているかを定期的にチェックしましょう。 |

このステップを踏むことで、自社の課題に合ったDXを効率的に進められるでしょう。また、導入費用を抑えるために、国や地方自治体の支援制度を積極的に活用することが成功の鍵となります。

補助金・助成金の種類と申請フロー

農業DXの導入にはまとまった費用が必要ですが、農林水産省や地方自治体が提供する補助金・助成金を利用することで、初期費用を大幅に軽減できます。

| 支援制度の種類 | 概要 | 活用例 |

| 農林水産省の支援制度 | 国が主導する大規模な支援制度。スマート農業技術の導入、データ連携基盤の構築など、幅広い取り組みが対象。 | 「スマート農業加速化実証プロジェクト」「強い農業づくり交付金」など。 |

| 地方自治体・JA単位の助成事例 | 各都道府県や市町村、JAが独自に設けている助成金。地域の課題に特化した支援内容が多い。 | 「〇〇市スマート農業導入支援事業補助金」など。 |

これらの制度は、公募期間や申請要件が定められているため、日頃から情報収集を怠らないことが重要です。また、申請手続きが複雑な場合もあるため、地域の農業指導員やコンサルタントに相談するのも良いでしょう。

コスト抑制のポイント

補助金・助成金以外にも、導入コストを抑える方法はあります。

- フェーズ分けによる段階的導入一度にすべての設備を導入するのではなく、最も効果が高いと見込まれる部分から段階的に進めることで、初期投資を抑えられます。例えば、最初はセンサー導入から始め、その効果が見えたら自動農機の導入を検討するといった方法です。

- クラウドサービス活用で初期費用軽減データ管理や分析ツールは、自社でサーバーを持つのではなく、クラウドサービスを利用することで初期費用を抑えられます。月額利用料はかかりますが、メンテナンスの手間が省ける上、拡張性にも優れているため、小規模な農家でも導入しやすいというメリットがあります。

農業 DX成功事例集──水稲・大規模農家からD2C・6次産業化まで

農業DXは、様々な規模や形態の農家で具体的な成果を上げています。ここでは、いくつかの成功事例を紹介し、DXがどのように課題解決につながるのかを見ていきましょう。

水稲農家のIoT導入成功例

【センサーデータで収量予測精度向上】

水稲農家では、水田に設置した水位センサーや温度センサーを活用することで、最適な水管理を実現しています。ある農家では、センサーで収集したデータを分析することで、稲の生育状況を詳細に把握し、収量予測の精度が向上しました。これにより、計画的な出荷が可能になり、収益の安定化につながっています。

【自動給水システムによる省力化】

水管理は、水稲栽培において特に労力がかかる作業の一つです。IoTセンサーと連携した自動給水システムを導入することで、スマートフォンなどから遠隔で水門の開閉を制御できるようになり、水田の見回りや手作業での水管理にかかる時間が大幅に削減されました。

大規模農家 vs. 中小規模農家の取り組み

【大規模圃場のドローン活用事例】

大規模な圃場を持つ農家では、ドローンを活用したDXが進んでいます。ドローンに搭載されたカメラで圃場全体を撮影し、AIで画像を解析することで、生育ムラや病害の発生を早期に発見できます。これにより、必要な箇所にだけピンポイントで農薬や肥料を散布する「精密農業」が可能になり、コスト削減と環境負荷の低減を両立させています。

【中小規模農家のローコストDX】

中小規模の農家でも、初期費用を抑えたDXが可能です。例えば、スマートフォンやタブレットを活用した営農管理アプリを導入することで、作業記録や圃場の状況をデータ化し、生産性を向上させています。また、安価な気象センサーや土壌センサーを部分的に導入し、データに基づいた栽培を行うことで、経験の浅い若手でも安定した収穫を目指せるようになります。

流通DX・D2C・6次産業化の事例

【オンライン直販プラットフォームの導入】

デジタル技術は、生産者と消費者の関係も変えつつあります。オンラインで直接消費者に農産物を販売する「D2C(Direct to Consumer)」プラットフォームを導入することで、生産者は流通コストを削減し、収益を向上させることができます。また、消費者と直接コミュニケーションをとることで、ニーズを直接把握し、生産計画に反映させることも可能です。

【バリューチェーン可視化で物流最適化】

ある農産物の生産者は、収穫から出荷、輸送、販売までの各段階のデータを一元管理するシステムを導入しました。これにより、各プロセスのボトルネックを可視化し、物流の最適化を実現。廃棄ロスを削減し、新鮮なうちに消費者の元へ届ける体制を構築しました。

担い手育成による継続的DX推進

【農業人材のDXスキル教育プログラム】

DXを継続的に推進していくには、それを担う人材の育成が不可欠です。ある地域では、地域の農業者向けに、ドローン操縦やデータ分析のスキルを学ぶための教育プログラムを提供しています。これにより、地域全体のDXリテラシーが向上し、持続的な農業の発展に貢献しています。

農業 DXツール・サービス比較──AI・IoT・FaaSからプラットフォームまで

農業DXを具体的に進めるためには、目的に合ったツールやサービスを選ぶことが不可欠です。ここでは、主要なテクノロジーとサービスを比較し、それぞれの特徴を解説します。

ドローンによるリモート監視・農薬散布

ドローンは、農作業の効率化と精密化に大きく貢献するツールです。

| ツール | 特徴とメリット | 導入コストと法規制 |

| リモート監視 | 圃場全体を空撮し、生育状況や病害の発生を短時間で把握。人の目では見つけにくい変化も早期に発見できる。 | 導入コスト: 機体費用は約数十万~数百万円。画像解析ソフトは別途費用がかかる場合が多い。<br>法規制: 飛行には航空法に基づいた許可・承認が必要。飛行禁止エリアや高さ制限など、運用ルールを遵守する必要がある。 |

| 農薬・肥料散布 | GPSで正確な位置を把握し、必要な場所にピンポイントで散布。農薬や肥料の使用量を削減でき、コスト削減と環境負荷低減につながる。 | 導入コスト: 散布機能付きの産業用ドローンは高価な傾向にある。<br>法規制: 散布には国土交通省への許可申請が必須。無人航空機技能証明書の取得も推奨される。 |

センサー・ロボット・自動化農機

【土壌・気象センサーの選び方】

土壌や気象センサーは、作物にとって最適な環境をデータで可視化する上で重要です。

- 選び方のポイント: 測定したい項目(温度、湿度、EC、日射量など)や、圃場への設置のしやすさ、データの送信方法(Wi-Fi、LPWAなど)を確認しましょう。初期費用を抑えるなら、安価な単機能センサーから導入を始めるのがおすすめです。

【自動収穫ロボットの事例】

人手不足が深刻な収穫作業を自動化するロボットも登場しています。特に、イチゴやトマトなどの施設栽培では、AIが完熟度を判断して収穫するロボットが実用化され、労働力不足の解消に貢献しています。

AI・ビッグデータ解析ツール

【画像解析で病害予測】

スマートフォンなどで撮影した作物の画像をAIが解析し、病害の種類を特定するツールが登場しています。これにより、経験の浅い農家でも迅速かつ正確な病害対策を講じることができ、収穫量の減少を防ぐことができます。

【データダッシュボードの活用】

複数のセンサーから集まる膨大なデータを分かりやすく表示する「データダッシュボード」は、経営判断を助ける重要なツールです。気温や土壌水分量、生育状況などを一画面で確認できるため、状況を正確に把握し、次のアクションを決定するのに役立ちます。

FaaS(Farming as a Service)とは

FaaSは、農作業の受委託や機械のシェアリングを可能にするサービスモデルです。

- サービスモデルの概要: 農家は、自社で高価な機械を所有しなくても、必要な時に必要な作業だけをサービスとして利用できます。例えば、ドローンによる農薬散布や、自動走行トラクターを使った耕うん作業などを専門業者に依頼することが可能です。

- 導入メリットと注意点:

- メリット: 高額な機械の初期投資が不要になり、導入コストを抑えられる。

- 注意点: サービス内容や料金体系は各社で異なるため、契約前にしっかりと確認することが重要です。

データプラットフォーム比較:WAGRI・ukabis・AgriHub

| プラットフォーム名 | 概要・機能 | 料金体系と活用効果 |

| WAGRI (農業データ連携基盤) | 農林水産省が推進する、官民の農業データを共有・連携させるための共通プラットフォーム。 | 料金体系: 基本的には無料で利用可能。<br>活用効果: 農業データのオープン化により、新たなサービスや技術開発が促進される。 |

| ukabis (スマート農業支援システム) | 圃場ごとの栽培データや作業記録をデジタル管理し、農作業の効率化を図るシステム。 | 料金体系: サービス提供会社によって異なる(無料プランから有料プランまで)。<br>活用効果: 栽培データの蓄積・分析により、生産性の向上や品質の安定化に貢献する。 |

| AgriHub | 農業生産から加工、流通、販売まで、バリューチェーン全体のデータを一元管理できるプラットフォーム。 | 料金体系: サービス提供会社によって異なる。<br>活用効果: サプライチェーン全体の最適化やトレーサビリティの確保が可能になり、経営効率の向上に貢献する。 |

導入前に知りたい!農業 DXツールの選び方と導入費用

農業DXの導入を検討する際、多くの経営者が直面するのが「どのツールを選べばいいのか」「費用はどのくらいかかるのか」という疑問です。ここでは、失敗しないためのツールの選び方と、導入費用の目安について解説します。

ツール選定のチェックポイント

ツールを選ぶ際には、以下の3つのポイントを必ず確認しましょう。

| チェックポイント | 確認すべき内容 | なぜ重要なのか |

| 拡張性・互換性 | 将来的にシステムを拡張したり、他のツールと連携させたりできるか。 | 今後、事業規模が拡大したり、新たな課題が出てきたりした際に、スムーズな対応が可能になるため。異なるメーカーの機器やサービス間でデータ連携ができるかも重要。 |

| サポート体制 | 導入時の設定サポートや、運用中のトラブル対応は充実しているか。 | デジタル技術に不慣れな場合でも、安心して導入・運用できるため。定期的なアップデートや、専門家による相談窓口の有無も確認する。 |

| ROI(投資収益率)試算 | 導入費用に対して、どれくらいの経済的効果が見込めるか。 | ツール導入が単なるコストではなく、将来の収益向上につながる投資であることを確認するため。労働時間の削減額や収穫量の増加額などを具体的に計算する。 |

これらのポイントを事前にしっかり確認することで、導入後のミスマッチや後悔を避けることができます。

導入費用の相場と内訳

農業DXの費用は、導入する技術や規模によって大きく異なります。ここでは、費用の一般的な内訳と目安を紹介します。

【ハードウェア vs. ソフトウェア費用】

- ハードウェア費用:ドローン、自動走行トラクター、各種センサー、通信機器など、実際に設置する機器にかかる費用です。高機能なものほど高額になります。

- ソフトウェア費用:データ管理・分析プラットフォーム、営農管理アプリ、画像解析ツールなど、システム利用料にかかる費用です。月額・年額の利用料や、買い切り型など様々な料金体系があります。

【継続的運用コスト】

導入後も、以下のような継続的なコストが発生します。

- メンテナンス費用:機器の定期点検や修理費用。

- 通信費用:センサーやドローンがデータを送信するために必要な通信費用。

- ライセンス費用:ソフトウェアの利用料。

費用の全体像を把握し、補助金や助成金も活用しながら、無理のない範囲で導入計画を立てましょう。

素敵な未来を手に入れるために農業 DXツールを使ってみよう!

この記事を通じて、農業DXが単なる技術導入にとどまらず、日本の農業が直面する課題を解決し、持続可能な未来を築くための重要な鍵であることをご理解いただけたかと思います。最後に、これまでの内容を振り返り、農業DXへの第一歩を踏み出すための具体的な行動提案をまとめます。

記事全体のポイント振り返り

- 農業DXは、スマート農業やIoT農業DXを包含する包括的な概念です。単なる作業効率化ではなく、経営全体の変革を目指します。

- メリットは、人手不足の解消や生産性の向上、品質の安定化です。一方、初期費用や専門知識の不足といった課題もありますが、補助金や段階的導入で解決可能です。

- **農林水産省の「農業DX構想2.0」**は、生産現場から流通、行政サービスまで、広範なデジタル化を推進する国のビジョンです。

- 導入の成功には、自社の課題を明確にし、計画的にツールを選定することが不可欠です。

小さな一歩から始める行動提案

「何から始めたらいいかわからない」と感じている方も多いかもしれません。しかし、大規模な投資だけがDXではありません。まずは、できることから小さな一歩を踏み出してみましょう。

- 資料請求・無料トライアル活用多くのベンダーが提供する資料請求や無料トライアルは、実際にツールを試す絶好の機会です。自社の農場でどれくらいの効果が見込めるか、まずは試用して肌で感じてみましょう。

- 専門家・コンサルタントへの相談地域の農業協同組合(JA)や農業指導機関、民間のコンサルタントなど、専門家への相談も有効です。自社の経営状況や課題を伝え、客観的なアドバイスを受けることで、最適なDX戦略を立てることができます。

持続可能性と効率化を両立するためのコツ

DXは一時的なブームではなく、持続可能な農業経営を実現するための重要な手段です。

- データの継続的な活用: 導入したツールから得られるデータを分析し、栽培方法や経営判断に活かし続けることが重要です。

- 担い手育成への投資: 従業員がデジタルツールを使いこなせるよう、学習機会を提供することも長期的なDX推進には不可欠です。

効率化と持続可能性を両立させ、日本の農業をより強く、魅力的にするために、ぜひ今日から農業DXを始めてみましょう。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。