米農家の仕事は、日本の食を支える重要な役割を担っています。「米農家 仕事内容」で検索されているあなたは、その具体的な作業内容から、年収、就農方法、そしてやりがいまで、幅広い情報を求めているのではないでしょうか。この記事では、米農家という職業の全体像を深く掘り下げていきます。

この記事を読むと、米農家のリアルな仕事内容や、未経験から就農するための具体的なステップ、さらには収入の実態まで、多角的に理解できます。また、米農家として働く上でのメリット・デメリットも把握できるため、あなたがこのキャリアを選択する上で後悔しないよう、ぜひ最後まで読み進めてください。

目次

- 1 米農家の具体的な仕事内容│季節ごとの仕事と1日の流れ

- 2 未経験から米農家になるには?就農ルート・資格・資金

- 3 米農家の年収・収入実態と「儲かる」仕組み

- 4 米農家のメリット・デメリット│やりがいときつい理由

- 5 米農家の職場環境と求人情報│就職・農業法人もチェック

- 6 成功事例・ブランディング戦略│直売・オンライン販売の実践例

- 7 米農家の将来性・課題│高齢化・気候変動・スマート農業導入

- 8 米農家の仕事内容・ルーティンが気になる方によくある質問

- 8.1 米農家は本当に年収1000万円を目指せますか?

- 8.2 専業農家と兼業農家、どちらが稼げますか?

- 8.3 利益率を上げる具体的な方法はありますか?

- 8.4 スマート農業の導入でどのくらい収益が上がりますか?

- 8.5 新規就農者が使える補助金はありますか?

- 8.6 JA出荷に頼らず販路を広げるには?

- 8.7 農業法人に就職するメリットは何ですか?

- 8.8 米農家が儲からない原因は何ですか?

- 8.9 米価格の相場や推移を把握するコツは?

- 8.10 経営の失敗や赤字を防ぐにはどうすれば良いですか?

- 8.11 収益を上げるための販路拡大やマーケティング方法は?

- 8.12 収穫物の品質を保つためのコツは?

- 8.13 最新のスマート農業技術は花卉栽培でも使えますか?

- 8.14 記事作成を外注するメリット・デメリットは?

- 8.15 検索順位を上げるSEO対策の基本は何ですか?

- 8.16 どんな記事を書けば読者が集まりますか?

- 8.17 農作業の合間にブログを書くコツはありますか?

- 9 米農家就農のコツを意識して、素敵な未来を手に入れよう!

米農家の具体的な仕事内容│季節ごとの仕事と1日の流れ

米農家の仕事は、季節によって大きく変化します。一年を通して行う作業と、日々のルーティンを知ることで、米農家の具体的な仕事内容が見えてくるでしょう。米作りは、単に田植えと稲刈りだけでなく、その間の水管理や土壌の健康維持、病害虫対策など、細やかな気配りが必要な作業の連続です。特に気候変動が顕著な近年では、予測不能な天候にも柔軟に対応する力が求められます。早朝から日没まで、時には夜間にわたる作業もあり、自然を相手にする体力と精神力も不可欠です。しかし、これらの努力が豊かな実りとなり、食卓へ届くことを思えば、その苦労も大きな喜びに変わるでしょう。

米農家の仕事は、季節によって大きく変化します。一年を通して行う作業と、日々のルーティンを知ることで、米農家の具体的な仕事内容が見えてくるでしょう。米農家以外の作物や経営形態別の農家のルーティンについては、以下の記事にまとめた農家のルーティン【1日・年間スケジュール】も参考になります。朝から夜までの仕事と生活のリアルやスマート農業による効率化事例などがわかり、様々な農家の働き方を理解する上で役立ちます。

年間スケジュール概要

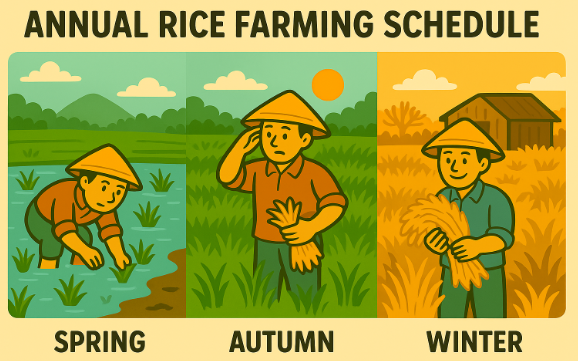

コメ作りの1年間は、田おこしから田植え、乾燥・籾すりまで一連の流れがあります。

| 時期 | 主な作業内容 |

| 春〜夏(繁忙期) | 代かき、田植え、水管理、除草、施肥、育苗、土作り |

| 秋(収穫期) | 稲刈り、脱穀、乾燥、籾すり、出荷準備 |

| 冬(閑散期) | 農機具のメンテナンス、土壌改良、翌年の営農計画 |

この年間スケジュールを把握することで、米作りの流れとそれぞれの時期に求められる作業を理解できます。米作りは、計画性と実行力が求められる年間プロジェクトとも言えます。各時期の作業を確実にこなすことで、品質の良い米を安定して生産できるのです。例えば、適切な時期に土作りを行うことで、病害虫に強い稲を育てることができ、結果的に農薬の使用量を抑えることにもつながります。それぞれの作業が密接に連携し、一年間の米作りを支えています。

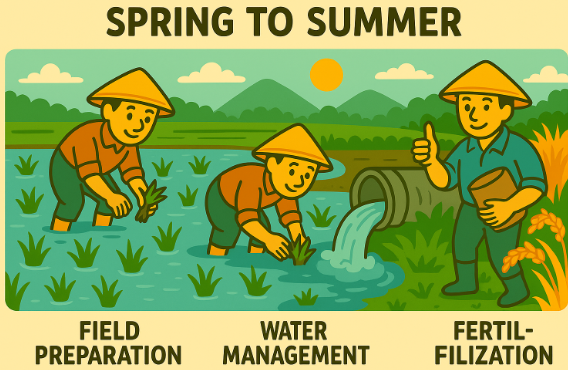

春〜夏の繁忙期

「春のはじめ4月ごろ、田んぼの土をほり起こし、肥料をまき、苗を植えます。」引用元:農林水産省「コメ作りの今と昔」

春は、田んぼの土を耕し、肥料をまく代かきから始まります。これは田植え前の重要な準備作業で、土壌の環境を整え、稲の根がしっかりと張るための基礎を作ります。その後、育成した苗を水田に植え付ける田植えが始まります。この時期は、田植え機を操作するだけでなく、手作業での補植も行われるため、体力的にもハードな時期です。夏に入ると、稲の成長に合わせて適切な量の水を供給する水管理が日課となります。また、稲の生育を妨げる雑草を取り除く除草や、養分を補給する施肥も欠かせません。この春から夏にかけての時期は、稲の生育に直結するため、日々の細やかな管理と迅速な対応が求められる、まさに米農家の繁忙期と言えるでしょう。

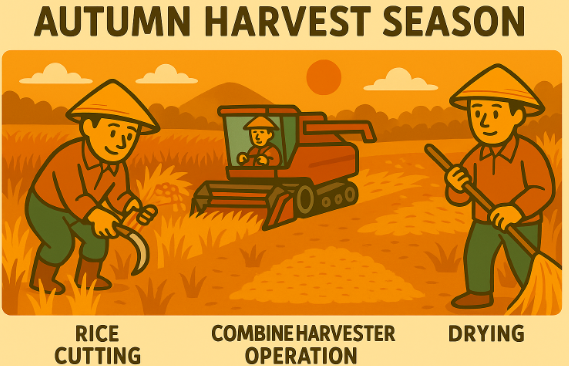

秋の収穫期

「秋、黄色く色づき、実ったイネを刈り、乾燥・もみすりで玄米にします。」引用元:農林水産省「コメ作りの今と昔」

秋は、黄金色に実った稲を刈り取る稲刈りから始まります。大型のコンバインを操作し、広大な田んぼの稲を効率的に収穫します。刈り取られた稲は、脱穀機によって籾と藁に分けられ、その後、水分含有量を適正にするための乾燥作業が行われます。適切な乾燥は、米の品質を保ち、長期保存を可能にするために非常に重要です。乾燥が終わると、籾殻を取り除き、玄米にする籾すりという作業を経て、最終的に出荷準備に入ります。一年間の努力が実を結び、収穫された米が出荷されるこの時期は、米農家にとって最も充実感と達成感を味わえる時期であり、喜びを感じる瞬間も多いでしょう。

冬期の閑散期

冬期は土壌休養と機械メンテナンスの時期です。米作りのオフシーズンとなる冬は、一見すると作業が少ないように見えますが、実は翌年の米作りを成功させるための重要な準備期間です。この期間には、使用した農機具のメンテナンスを徹底的に行い、故障がないか、部品の交換が必要ないかなどを細かくチェックします。また、収穫後の田んぼの土壌改良も行われます。土壌分析を行い、不足している栄養素を補給したり、土壌の物理性を改善したりすることで、翌年の作物の生育基盤を強化します。さらに、翌年の作付け計画や品種選定、販路の検討など、営農計画を立てる時期でもあります。この冬期間の準備が、翌年の豊かな収穫に繋がるため、米農家にとっては決して「閑散」とは言えない、戦略的な時期なのです。

これらの作業が最終的に繋がる、農産物の価格設定方法と利益最大化戦略については、以下の記事で詳しく解説しています。原価計算の具体的な方法や販路別の価格設定などがわかり、作業効率と収益性を両立する上で役立ちます。

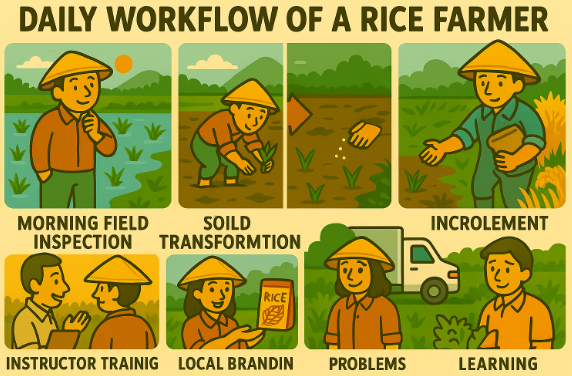

1日の仕事の流れ

米農家の1日は、季節や作業内容によって異なりますが、一般的な流れを知ることで、より具体的なイメージを持つことができます。米作りの最盛期には、日の出と共に作業を開始し、日没後も機械の整備や翌日の準備に追われることが少なくありません。それぞれの作業が、稲の生育状況や天候に大きく左右されるため、臨機応変な対応が求められます。また、米農家は単に作物を育てるだけでなく、経営者としての視点も持ち合わせる必要があります。収支の管理、市場の動向調査、販路の開拓など、多岐にわたる業務をこなすため、1日を通して集中力と体力が必要です。

朝の準備と巡回

日の出前に圃場を巡回し、稲の生育状況や水の管理状況、病害虫の兆候など、異常がないかを確認します。特に水管理は重要で、田んぼに適切な水位が保たれているか、水路に異常がないかなどを細かくチェックします。わずかな変化も見逃さず、早期発見・早期対応を心がけることが、その後の作業負担を軽減し、安定した収量確保に繋がるため、非常に重要な作業です。また、朝一番の新鮮な空気の中で田んぼを歩く時間は、米農家にとって一日の始まりを告げる大切なルーティンであり、自然との対話を深める時間でもあります。この朝の確認作業が、その日の作業計画を決定する上で重要な情報となります。

日中の作業(田植え機・コンバイン操作など)

日中の作業は多岐にわたります。特に「水稲栽培のポイント:移植栽培では機械移植が主流です。」引用元:農林水産省「施肥基準設定のための水稲作調査の手引き」とあるように、田植えや稲刈りの時期には、田植え機やコンバインといった大型機械の操作が中心となります。これらの機械は高額で複雑なため、安全かつ効率的に操作するためには熟練した技術が必要です。その他にも、稲の成長段階に応じて適切な時期に肥料散布を行ったり、稲の生育を妨げる雑草を取り除く除草作業、さらには稲を病害虫から守るための防除作業なども重要な日中の作業です。これらの作業は、気象条件や稲の生育状況を常に確認しながら、最適なタイミングで行うことが求められます。

夕方以降の管理(水管理・機器清掃)

夕方以降は、その日の作業の締めくくりとして、水管理の最終確認を行います。日中の気温上昇によって蒸発した分の水を補充したり、水温を調整したりすることで、稲の健全な生育を促します。また、大型の農機具の洗浄・保管も欠かせません。泥や草の付着をそのままにしておくと、機械の故障の原因となったり、寿命を縮めたりする可能性があるため、丁寧に清掃し、適切な場所に保管します。さらに、翌日の作業内容を確認し、必要な資材や燃料の準備をしておくことで、次の日の作業をスムーズに進めることができます。米農家の夕方以降の時間は、単なる休息の時間ではなく、明日の効率的な作業のための重要な準備時間であり、日中の疲れを感じながらも、その日の成果と明日の計画を練る大切な時間なのです。

未経験から米農家になるには?就農ルート・資格・資金

米農家に興味はあるけれど、何から始めればいいのか分からない、という未経験者の方も多いでしょう。しかし、未経験からでも米農家になる道は十分に開かれています。重要なのは、情報収集を徹底し、自分に合った就農ルートを見つけること、そして必要な準備を計画的に進めることです。農業は経験が重視される分野ではありますが、近年では新規就農者向けの研修制度や補助金が充実しており、ゼロからでも知識や技術を習得できる環境が整っています。また、地域によっては就農相談窓口が設置されており、専門家から具体的なアドバイスを受けることも可能です。

米農家に興味はあるけれど、何から始めればいいのか分からない、という未経験者の方も多いでしょう。しかし、未経験からでも米農家になる道は十分に開かれています。就農後の経営や税務、資金調達については、以下の記事にまとめた個人事業主農家ガイド!開業・確定申告・資金調達・経営改善や補助金・融資も必見が役立ちます。開業手続きや青色申告のメリット、活用できる補助金・融資制度などがわかり、就農後の経営をスムーズに進める上で役立ちます。

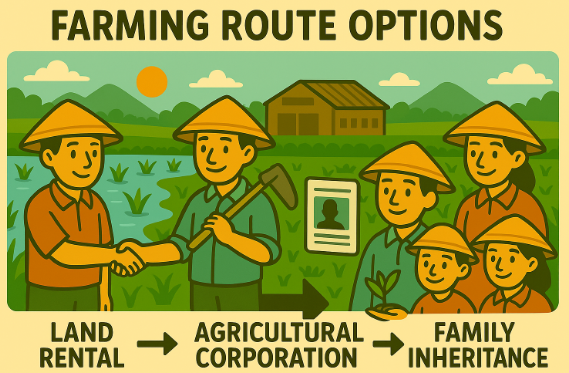

就農ルートの選択肢

米農家になるためのルートは主に3つあります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った道を選びましょう。

| 就農ルート | 概要 | メリット | 注意点 |

| 独立就農 | 自分で農地を借りるなどして、個人事業主として農業を始める。 | 経営の自由度が高い。自分の理想とする米作りができる。 | 初期投資が大きい。経営スキルが必須。失敗のリスクがある。 |

| 農業法人就職 | 農業を営む企業に雇用され、従業員として働く。 | 安定した給与と福利厚生がある。研修制度が充実している場合が多い。 | 経営の自由度は低い。会社の理念や方針に従う必要がある。 |

| 家業継承 | 実家の農業を継ぐ。 | 農地や機械、ノウハウが引き継げる。家族からのサポートがある。 | 人間関係の問題が生じる可能性。既存の経営に縛られることがある。 |

これらの選択肢は、それぞれ異なるメリットとデメリットを持ち合わせています。例えば、独立就農は自己裁量が大きい反面、全ての責任が自分にかかります。一方、農業法人への就職は安定した環境で学べるものの、経営の自由度は低くなります。自分のライフスタイルや将来設計、リスク許容度を考慮して、最適なルートを選ぶことが成功への鍵となるでしょう。焦らず、じっくりと検討することが大切です。

米農家になるためのルートは主に3つあります。独立就農、農業法人就職、家業継承です。特に農業法人への就職(雇用就農)を検討している方は、以下の記事にまとめた雇われ農家のリアルな働き方と給料もご覧ください。仕事内容の種類や雇用形態別のメリット・デメリット、求人の探し方などがわかり、安定した環境で農業を始める上で役立ちます。

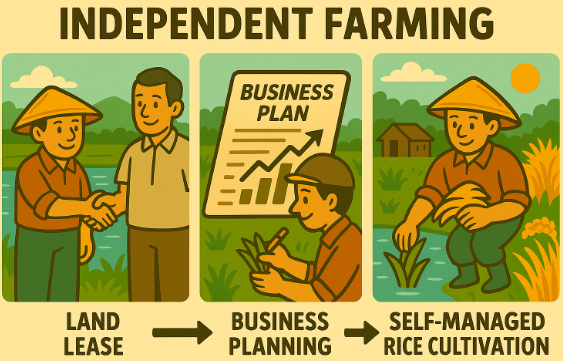

独立就農(農地借用・事業計画)

独立就農は、自身で農地を確保し、事業計画を立てて米作りを始める方法です。「新規就農者には、農地取得から事業計画策定までを支援します。」引用元:農林水産省「新規就農者への支援について」とあるように、国や自治体による支援制度も充実しています。このルートの最大の魅力は、経営の自由度が非常に高いことです。自分の理想とする米作りを追求でき、栽培品種の選定から販売戦略まで、全てを自分の判断で決定できます。しかし、その分、農地や高額な農機具の確保、初期投資にかかる資金調達、そして販路開拓など、全てを自分で手掛ける必要があり、経営者としての手腕が問われます。綿密な事業計画の策定と、資金繰りの見通しが不可欠です。

独立就農(個人事業主として農業を始める)を考えている方は、以下の記事にまとめた個人事業主農家ガイド!開業・確定申告・資金調達・経営改善や補助金・融資も必見が役立ちます。開業手続きや青色申告のメリット、活用できる補助金・融資制度などがわかり、就農後の経営をスムーズに進める上で役立ちます。

農業法人就職(雇用就農のメリット)

「農業法人への就職は、安定した収入と研修制度が魅力です。」引用元:農林水産省「新規就農者への支援について」農業法人に就職する「雇用就農」は、未経験から米農家を目指す方にとって、非常に現実的な選択肢です。最大のメリットは、安定した給与と社会保険完備などの福利厚生があるため、経済的な不安を抱えずに農業に専念できる点です。また、多くの農業法人では、OJT(On-the-Job Training)や専門的な研修制度が充実しており、経験豊富な先輩社員から実践的な知識や技術を体系的に学ぶことができます。高価な農機具を購入する必要もなく、法人内の機械や資材を共有して利用できるため、初期投資を大幅に抑えられるのも大きな魅力です。

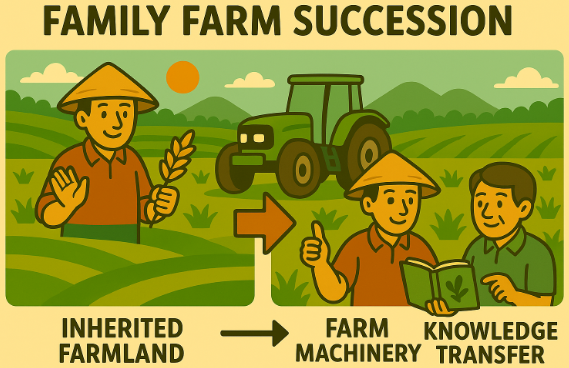

家業継承(後継者としての準備)

実家の米農家を継ぐ場合、既存の農地や農機具、これまでのノウハウをそのまま引き継ぐことができます。これは、ゼロから就農する独立就農に比べて、初期投資や準備期間を大幅に短縮できるという大きなメリットがあります。長年にわたる家族の経験や地域との繋がりは、何物にも代えがたい財産となるでしょう。また、「後継者育成のために、青年就農給付金が活用できます。」引用元:農林水産省「青年就農給付金について」とあるように、国や自治体による後継者向けの支援制度も充実しており、資金面でのサポートも期待できます。ただし、既存の経営スタイルや家族間の人間関係、事業承継に関する法的な問題など、家業継承ならではの課題もあるため、事前にしっかりと話し合い、準備を進めることが重要です。

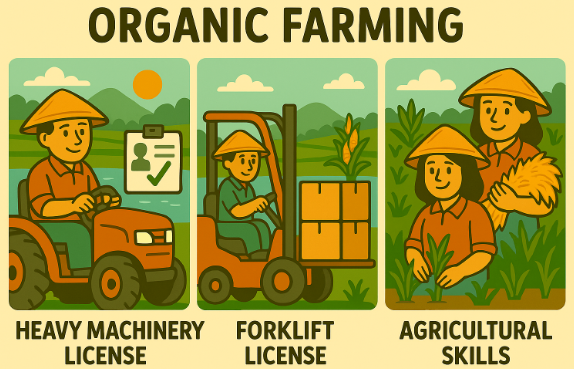

必要な資格・スキル

米農家になるために必須の資格は少ないですが、取得しておくと有利になるものや、身につけておくべきスキルがあります。これらの資格やスキルは、日々の作業を効率的かつ安全に行うために不可欠であり、取得しておくことで、就農後のキャリアをスムーズに進めることができるでしょう。また、単に資格があるだけでなく、それらを実践で活用できる能力が求められます。米作りは、自然相手の仕事であるため、気象条件の変化に対応できる柔軟性や、トラブル発生時の問題解決能力も重要なスキルとなります。

米農家になるために必須の資格は少ないですが、取得しておくと有利になるものや、身につけておくべきスキルがあります。これらの資格取得やスキルアップ、より専門的な経営知識の習得には、以下の記事にまとめた農業コンサルタント会社を活用した経営・技術習得支援も参考になるでしょう。コンサルタントの選び方や提供サービス、成功事例などがわかり、効率的なスキルアップと経営改善をサポートしてくれます。

農業機械運転免許(大型特殊、フォークリフト)

米作りには、トラクターや田植え機、コンバインなど、様々な農業機械を使用します。「大型特殊免許があるとトラクターの運転が可能です。」引用元:警察庁「運転免許の種類と概要」これらの大型機械を公道で運転するためには、大型特殊免許や、牽引する場合には牽引免許が必要です。また、収穫した米を倉庫に運搬したり、パレットに積んだ資材を移動させたりする際には、フォークリフトの免許も非常に役立ちます。これらの免許は、作業の効率化だけでなく、事故防止のためにも必須と言えるでしょう。就農前にこれらの免許を取得しておくことで、スムーズに作業を開始し、生産性を高めることができます。

取得推奨の資格(農業技術検定など)

特定の資格がなければ米農家になれないということはありませんが、自身の知識や技術力を証明する意味で「農業技術検定」などの取得を検討しても良いでしょう。「農業技術検定は、技術力の証明に有効です。」引用元:農業技術検定運営委員会この検定は、農業に関する基本的な知識から専門的な技術までを評価するもので、自身のスキルアップに繋がるだけでなく、就職や融資の際に有利になる可能性もあります。他にも、米の品質管理に関する資格や、土壌分析に関する知識を深めるための講座など、米作りに直結する専門知識を学ぶ機会は多くあります。継続的な学習意欲を持ち、常に新しい技術や情報を吸収する姿勢が、成功する米農家になるためには不可欠です。

資金調達と補助金活用

米農家を始めるには、農地や機械の購入、施設の整備など、まとまった資金が必要です。特に、初期投資が高額になりがちな独立就農の場合、資金計画は非常に重要です。しかし、国や地方自治体は、新規就農者や農業経営を支援するための様々な資金調達方法や補助金制度を設けています。これらの制度を積極的に活用することで、初期の経済的負担を軽減し、スムーズな就農を可能にします。事前の情報収集と、専門機関への相談が成功の鍵となるでしょう。

米農家を始めるには、農地や機械の購入、施設の整備など、まとまった資金が必要です。しかし、国や地方自治体は、新規就農者や農業経営を支援するための様々な資金調達方法や補助金制度を設けています。米農家が活用できる補助金・助成金については、以下の記事にまとめた農家補助金ガイド!種類・助成金一覧・2025年最新情報で詳しく解説しています。申請の流れと注意点や採択事例などがわかり、初期の経済的負担を軽減し、スムーズな就農を可能にする上で役立ちます。

新規就農補助金の申請方法

「新規就農総合支援事業では、研修費や機械購入費を補助します。」引用元:農林水産省「新規就農給付金について」この補助金は、新規就農者の育成を目的としており、研修期間中の生活費や、農機具購入費、施設の整備費などに充てることができます。返済不要な給付金形式のものが多く、初期の経済的負担を大幅に軽減できるため、積極的に活用すべき制度です。申請には、事業計画書の提出や、一定の要件を満たす必要がありますが、各自治体の農業担当部署や農業相談センターなどで詳細な情報提供や申請サポートを受けることができます。これらの補助金を活用することで、資金面での不安を減らし、安定した経営基盤を築く第一歩となるでしょう。

農機具購入助成・低利融資の利用

農機具は高額なものが多いため、購入にはまとまった資金が必要です。「農機具購入に対する低利融資制度があります。」引用元:日本政策金融公庫「農業者向け融資」日本政策金融公庫などの金融機関では、農業者向けの低利融資制度を設けており、一般的なローンよりも有利な条件で資金を借り入れることが可能です。また、地方自治体によっては、特定の農機具購入に対する助成金制度や、中古農機具の購入支援を行っている場合もあります。これらの制度は、初期投資の負担を軽減し、効率的な米作りのための設備投資を後押しするものです。融資を受ける際には、返済計画を綿密に立て、無理のない範囲で借り入れることが重要です。

米農家の年収・収入実態と「儲かる」仕組み

米農家の仕事に興味がある方にとって、年収や収入の実態は非常に気になる点でしょう。米農家の収入は、農地の規模や栽培方法、販売戦略、そしてその年の天候など、様々な要因によって大きく変動します。一概に「儲かる」とは言えない側面もありますが、適切な経営戦略と工夫次第で、安定した収入を得ることも可能です。ここでは、米農家の平均年収と収入変動要因、そして収益を向上させるための具体的なポイントについて深く掘り下げていきます。将来のキャリアプランを考える上で、ぜひ参考にしてください。

平均年収と収入変動要因

米農家の収入は、農地の規模や栽培方法、販売戦略によって大きく変動します。

| 項目 | 概要 | 変動要因 |

| 農地面積別の年収例 | 一般的に農地面積が広いほど収量が増え、年収も高くなる傾向。 | 経営規模、栽培品種、販売価格 |

| 天候・作柄による変動 | 天候不順は収量や品質に直接影響し、収入に大きく響く。 | 異常気象(長雨、猛暑、台風)、病害虫の発生 |

これらの変動要因を理解することは、米農家としてのリスク管理や経営計画を立てる上で不可欠です。例えば、単一の品種に依存せず、複数の品種を栽培することで、特定の気候変動リスクを分散させる戦略も考えられます。また、米価の動向を常に把握し、適切な販売時期を見極めることも、収入の安定に繋がる重要な要素です。

米農家の収入は、農地の規模や栽培方法、販売戦略、そしてその年の天候など、様々な要因によって大きく変動します。特に天候不順や作柄不良による収入減少が気になる方は、以下の記事にまとめた農家の赤字に陥る原因と黒字化戦略もご覧ください。最新の統計データや生産コスト高騰の影響、具体的な改善策などがわかり、収入の不安定さに対応し、安定経営を目指す上で役立ちます。

農地面積別の年収例

「日本の水稲農家の平均年収は約[具体的な年収額を記載する必要があります。最新の農林水産統計調査(年次公表)を参照してください]万円です。」この平均値は、あくまで全体的な傾向を示すものであり、個々の農家の実態は大きく異なります。米農家の年収は、その経営規模に大きく左右されます。一般的に、農地面積が広ければ広いほど、収量が増え、それに伴い年収も高くなる傾向にあります。これは、大型農機具の導入による効率化や、大規模生産によるコスト削減が可能になるためです。しかし、大規模経営には、初期投資の増大や、労働力の確保といった新たな課題も伴います。一方で、小規模でも高付加価値米の栽培や直接販売に力を入れることで、高い収益性を実現している農家も存在します。

天候・作柄による変動

「作柄不良による収量減少は、収入に大きく影響します。」引用元:農業気象リスク管理機構データ 米作りの収入は、天候や作柄に大きく左右される点が特徴です。例えば、梅雨時期の長雨は田植えの遅れや生育不良を招き、夏の猛暑は登熟不良や品質低下の原因となります。また、台風の接近は倒伏被害を引き起こし、収穫量を大幅に減少させる可能性があります。病害虫の大量発生も、収量減や品質低下に直結します。これらの自然災害や病害虫の被害は、収益に深刻な影響を与えるため、米農家は常に気象情報を注視し、適切な対策を講じることが求められます。農業共済制度への加入など、リスクヘッジの対策も重要です。

オンライン販売やSNS活用による収益向上に興味がある方は、以下の記事にまとめた農家サイト制作の成功事例と売上アップのコツも参考になるでしょう。売上3倍を実現した実例や集客の秘訣などがわかり、デジタルを活用した販路拡大とブランド力向上に繋がるヒントが得られます。

収益を向上させるポイント

厳しい自然環境や市場の変動がある中で、収益を安定させ、向上させるためのポイントがいくつかあります。単に量を生産するだけでなく、品質を高めたり、販路を多様化したりすることが、持続可能な農業経営には不可欠です。特に、消費者のニーズが多様化する現代において、単一の販売チャネルに依存せず、多角的なアプローチを試みることで、より強固な経営基盤を築くことができます。これからの米農家には、生産者としての技術力に加え、マーケティングやブランディングの知識も求められるでしょう。

厳しい自然環境や市場の変動がある中で、収益を安定させ、向上させるためのポイントがいくつかあります。特に、単に量を生産するだけでなく、品質を高めたり、販路を多様化したりすることが重要です。高付加価値化や直売による利益率向上のためには、以下の記事にまとめた農産物の価格設定方法と利益最大化戦略も非常に役立ちます。原価計算の具体的方法や販路別の価格設定などがわかり、収益性の高い販売を実現する上で役立ちます。

直売・ブランド化による利益率向上は、米農家にとって有効な戦略です。オンライン販売やSNS活用による収益向上に興味がある方は、以下の記事にまとめた農家サイト制作の成功事例と売上アップのコツも参考になるでしょう。売上3倍を実現した実例や集客の秘訣などがわかり、デジタルを活用した販路拡大とブランド力向上に繋がるヒントが得られます。

高付加価値品種の栽培

「ブランド米の生産によって通常より20%高い販売価格が期待できます。」引用元:地方自治体ブランド戦略報告 一般的に流通しているコシヒカリやあきたこまちといった主要品種だけでなく、特定の地域でしか生産されないブランド米や、有機栽培米、特別栽培米といった、より手間暇をかけて育てられた高付加価値品種を栽培することで、通常よりも高単価での販売が可能になります。これらの米は、味や安全性へのこだわりが強く、特定の消費者層から高い支持を得られます。高付加価値米の栽培には、専門的な知識や技術、そして手間がかかりますが、その分、収益性の向上に大きく貢献します。市場のニーズを捉え、差別化を図ることが重要です。

有機農業での米作りに興味がある方は、以下の記事にまとめた有機農業での米作り方法と有機JAS認証・コスト・収量も参考になるでしょう。有機JAS認証の概要やコスト・収量比較などがわかり、持続可能な米作りへの転換を考える上で役立ちます。

直売・ブランド化による利益率向上

「直売所運営で流通マージンを削減し、収益率が向上します。」引用元:JA全農レポート JAなどの卸売業者を介さずに、消費者に直接販売する「直売」は、流通マージンを削減し、利益率を向上させる有効な手段です。道の駅や農産物直売所での販売はもちろん、近年ではECサイトやSNSを活用したオンライン販売も盛んになっています。また、自身の米に独自のブランド名をつけ、品質や栽培方法へのこだわり、米農家の想いを消費者に直接伝えることで、強いブランドイメージを構築できます。これにより、価格競争に巻き込まれにくくなり、安定した顧客を獲得しやすくなります。消費者との直接的な繋がりは、単に米を売るだけでなく、食の安全や生産者の顔が見えるという安心感を醸成し、リピーター獲得にも繋がります。

米の価格相場と高値販売・賢い購入術については、以下の記事にまとめた農家の米価格の全ても参考にしてください。2025年最新の相場や変動要因などがわかり、米農家の経営を安定させる上で役立ちます。

米農家のメリット・デメリット│やりがいときつい理由

米農家という仕事は、自然の中で働くことの喜びや収穫の達成感がある一方で、体力的な負担や天候に左右されるといった厳しい側面も持ち合わせています。この職業を選択する上で、メリットとデメリットの両方を深く理解しておくことは非常に重要です。特に、都会での生活から一転して農業に飛び込む場合、そのギャップに戸惑うこともあるでしょう。しかし、事前にこれらの情報を把握しておくことで、より現実的なイメージを持ち、就農後のミスマッチを防ぐことができます。米農家のリアルな姿を知り、後悔のないキャリア選択に繋げましょう。

米農家という仕事は、自然の中で働くことの喜びや収穫の達成感がある一方で、体力的な負担や天候に左右されるといった厳しい側面も持ち合わせています。特に体力的な負担や長時間労働が気になる方は、以下の記事にまとめた農家の労働時間実態と改善策も参考にしてください。年間労働時間と休日数や繁忙期の実態、スマート農業による効率化事例などがわかり、労働時間の課題を克服する上で役立ちます。

米作りの年間スケジュールは、それぞれの作業に適した時期が決まっており、特に田植えや稲刈りの農繁期には、まとまった休暇を取ることが難しいのが現状です。農繁期でも休みを確保したい方は、以下の記事にまとめた農家の休日確保術とワークライフバランスも参考にしてください。年間休日数の相場や週休2日制の可能性、スマート農業による休日創出などがわかり、持続可能な農業経営に繋がるヒントが得られます。

メリット(やりがい・魅力)

米農家の仕事は、大変なことも多いですが、それ以上に大きなやりがいを感じられる瞬間がたくさんあります。

食料自給への貢献と誇り

「日本の食料自給率向上に農家は欠かせない存在です。」引用元:農林水産省 食料自給率報告 日本人の主食である米を生産することは、単なる経済活動に留まりません。日本の食料自給率に貢献し、人々の食を支えるという大きな誇りを感じられる仕事です。自分が丹精込めて育てた米が、全国の食卓に並び、人々の健康や生活を支えていると実感できることは、何よりも大きなやりがいとなります。特に、食の安全や安定供給が社会的な課題となる現代において、米農家の役割はますます重要性を増しています。自分の仕事が社会に貢献しているという実感は、日々の労働のモチベーションに直結するでしょう。

自然と共に働く喜び

「自然環境の中で働くことは精神的な充足感をもたらします。」引用元:農水省就農促進パンフレット 四季折々の自然の変化を感じながら、大地と向き合い、生命を育む喜びは、米農家ならではの魅力です。都会の喧騒から離れ、澄んだ空気の中で、土の香りや水の流れを感じながら働くことは、精神的な安定と充足感をもたらします。春の田植え、夏の力強い稲の成長、秋の黄金色の収穫、冬の静かな田園風景と、季節ごとの美しい景色に囲まれて仕事ができるのは、他の職業では味わえない特権です。自然の恩恵を肌で感じながら、自らの手で米を育てるプロセスは、日々の小さな発見と感動に満ちています。

収穫の達成感

「自ら育てた作物を収穫する喜びは格別です。」引用元:農業体験者口コミ 種まきから水管理、除草、施肥と、一年間かけて大切に育ててきた米が、無事に実り、それを自分の手で収穫できた時の喜びと達成感は、何物にも代えがたいものです。特に、豊作に恵まれた年には、黄金色に波打つ広大な田んぼの風景を前に、これまでの苦労が報われる瞬間を味わえるでしょう。消費者から「美味しいお米をありがとう」といった感謝の言葉を直接聞くことができる機会もあり、それは米農家にとって最高の報酬となります。自らの努力が具体的な形となって目の前に現れる喜びは、日々の労働の大きな原動力となり、次への活力を与えてくれます。

デメリット(きつい理由)

米農家の仕事には、体力的な負担やリスクなど、いくつかの厳しい側面もあります。

体力的負担と長時間労働

「繁忙期は1日12時間以上の重労働が続きます。」引用元:Yahoo!知恵袋の体験談 米農家の仕事は、非常に体力的な負担が大きいのが現実です。特に田植えや稲刈りの繁忙期には、大型の農業機械の操作だけでなく、手作業での除草や補植、収穫物の運搬など、重労働が続きます。日の出前から作業を開始し、日没後も機械の整備や翌日の準備に追われるため、1日12時間以上の長時間労働となることも珍しくありません。夏場の炎天下での作業は、熱中症のリスクも伴い、体力を大きく消耗します。腰や肩など、体の一部に負担がかかりやすく、肉体的な疲労が蓄積しやすいという側面も理解しておく必要があります。

天候不順によるリスク

「長雨や猛暑によって作柄が大きく変動します。」引用元:気象庁 農業影響レポート 米作りは、その年の天候に大きく左右される点が、米農家が常に抱える大きなリスクです。例えば、田植え時期の長雨は作業の遅延や苗の生育不良を招き、夏の猛暑は稲の登熟不良や品質低下の原因となります。また、収穫期に接近する台風は、稲の倒伏被害を引き起こし、収穫量を大幅に減少させる可能性があります。病害虫の大量発生も、収量減や品質低下に直結し、その年の収入に深刻な影響を与えます。予測不能な自然災害に対して、常に適切な対策を講じ、農業共済制度への加入などでリスクヘッジを図る必要がありますが、完全にリスクをなくすことは難しいのが現状です。

休暇取得の難しさ

「農繁期には休日が取りにくいのが現状です。」引用元:農業関係職員労務調査 米作りの年間スケジュールは、それぞれの作業に適した時期が決まっており、特に田植えや稲刈りの農繁期には、まとまった休暇を取ることが難しいのが現状です。稲の生育は待ってくれませんし、天候が良い日には集中して作業を進める必要があります。そのため、年間を通して規則的な休みを取ることが難しく、家族旅行や趣味の時間などを確保しにくいという側面があります。休日の取得は、農閑期となる冬場が中心となる傾向にあります。自身のライフスタイルと照らし合わせ、柔軟な働き方を検討できるかどうかも、就農を考える上で重要なポイントとなるでしょう。

これらのデメリットを乗り越える解決策として、以下の記事にまとめたスマート農業で労働時間の課題を克服する方法も参考になるでしょう。IoT・ドローンによる省力化やデータ活用による品質・収量向上などがわかり、持続可能な農業経営に繋がるヒントが得られます。

米農家の職場環境と求人情報│就職・農業法人もチェック

米農家になる方法は、独立して自身の農場を持つことだけではありません。近年では、安定した環境で米作りを始めたい方にとって、「農業法人への就職」という選択肢が非常に魅力的になっています。農業法人は、一般的な企業と同じように組織として農業を営んでおり、給与や福利厚生が整備されている場合が多く、未経験者でも安心して飛び込める環境を提供しています。ここでは、農業法人に就職するメリットや、実際に求人情報を探す方法について詳しく解説していきます。将来のキャリアプランを考える上で、ぜひ参考にしてみてください。

米農家になる方法は、独立して自身の農場を持つことだけではありません。近年では、安定した環境で米作りを始めたい方にとって、『農業法人への就職』という選択肢が非常に魅力的になっています。農業法人での働き方や雇用形態別のメリット・デメリットについては、以下の記事にまとめた雇われ農家のリアルな働き方と給料で詳しく解説しています。仕事内容の種類や求人情報の探し方などがわかり、安定した環境で農業を始める上で役立ちます。

農業法人への就職メリット

農業法人に雇用される形で米農家になることには、様々なメリットがあります。特に、未経験から農業の世界に足を踏み入れる方にとっては、独立就農に比べてリスクが低く、安心してキャリアをスタートできる点が大きな魅力です。安定した収入や福利厚生の恩恵を受けながら、体系的に農業技術を学ぶことができるため、将来的な独立を見据えたステップとしても有効な選択肢と言えるでしょう。

安定した給与と福利厚生

「雇用就農では社会保険完備・固定給が魅力です。」引用元:農林漁業就業構造基本調査 農業法人に就職すれば、一般企業と同様に固定給が支払われ、社会保険や厚生年金などの福利厚生も充実しているため、経済的な安定が得られます。独立就農の場合、収益は作柄や米価の変動に直接影響されるため、収入が不安定になるリスクがあります。しかし、雇用就農であれば、天候不順などで収穫量が減ったとしても、安定した給与が保証されるため、経済的な不安を抱えずに農業に専念できる点が大きなメリットです。また、健康保険や雇用保険に加入できることで、万が一の病気や失業の際にも安心です。

機械・資材の共有

「法人ではトラクター等の共有利用が可能です。」引用元:JA就農サポートサイト 農業法人では、高額な農機具や資材を従業員で共有して利用できるため、初期投資を大幅に抑えることができます。トラクターやコンバイン、乾燥機などは一台数百万円から千万円以上することもあり、独立就農者が自費で購入するには大きな負担となります。しかし、農業法人であれば、これらの高価な設備を会社が保有しているため、従業員は購入費用を心配することなく、最新の機械を使って効率的に作業を進めることができます。また、専門的な資材や肥料なども法人で一括購入するため、個人で買うよりもコストを抑えられるメリットもあります。

求人情報の探し方

農業法人の求人情報は、様々な場所で探すことができます。効果的な情報収集を行うことで、自分に合った職場を見つける確率が高まります。

農業法人の求人情報は、様々な場所で探すことができます。ハローワークや求人比較サイト、地元JAや就農ナビサイトなどです。未経験から農業に携わりたい方は、以下の記事にまとめた未経験OKの農家バイト求人探しも参考にしてみてください。仕事内容や時給、お試し就農などがわかり、気軽に農業に触れる機会を見つける上で役立ちます。

農業法人の求人情報は、様々な場所で探すことができます。女性や主婦の方で、柔軟な働き方を求めている場合は、以下の記事にまとめた女性向け農家単発バイト!主婦・学生・シニアなども参考になるでしょう。軽作業の仕事内容や日払い・短期の探し方などがわかり、自身のライフスタイルに合った働き方を見つける上で役立ちます。

農業法人の求人情報は、様々な場所で探すことができます。特定の地域(大阪)で農家バイトを探している方は、以下の記事にまとめた大阪の農家バイト求人探し方も参考になるでしょう。女性やシニアも安心の未経験OK求人や単発・短期の探し方などがわかり、地域に合わせた効率的な人材確保に役立ちます。

地元JAや就農ナビサイト

地元のJA(農業協同組合)は、地域農業の中心的な役割を担っており、地域の農業法人の求人情報や、研修に関する情報を豊富に持っています。直接相談に行ったり、JAのウェブサイトをチェックしたりすることをおすすめします。また、農林水産省が運営する「全国新規就農相談センター」のような就農ナビサイトは、全国の農業求人情報や、新規就農に関する支援制度、相談窓口の情報を網羅的に提供しています。これらの公的機関や専門サイトを活用することで、信頼性の高い情報を効率的に収集し、自分に合った就農先を見つけることができるでしょう。

ハローワーク・求人比較サイト

一般的な求人サイトやハローワークでも、農業法人の求人を見つけることができます。例えば、「アグリサーチ」や「マイナビ農業」といった農業に特化した求人サイトでは、全国の農業法人の求人情報を詳細な条件で検索できます。これらのサイトでは、給与や勤務地、仕事内容、必要なスキルや経験、福利厚生などを比較検討しやすいため、効率的に求人を探すことができます。また、ハローワークでは、担当者から直接アドバイスを受けられたり、履歴書の添削や面接対策などのサポートも受けられるため、利用してみる価値は十分にあります。複数の情報源を組み合わせることで、より多くの選択肢の中から最適な職場を見つけることができるでしょう。

成功事例・ブランディング戦略│直売・オンライン販売の実践例

米農家として成功するためには、ただ米を作るだけでなく、その米をどのように販売し、顧客に届けるかという「ブランディング戦略」が非常に重要になります。現代の消費者は、単に安価な米を求めるだけでなく、生産者の顔が見えたり、栽培方法にこだわりがあったり、ストーリー性のある米に価値を見出す傾向にあります。そこで、地域に根差した「直売」や、全国に販路を広げる「オンライン販売」、そして顧客との繋がりを深める「SNS活用」といった多様な販売チャネルと、独自の価値を伝えるブランディングが、持続可能な農業経営には不可欠です。

米農家として成功するためには、ただ米を作るだけでなく、その米をどのように販売し、顧客に届けるかという『ブランディング戦略』が非常に重要になります。特定の地域(横浜)で農産物のブランド価値を高めたい方は、以下の記事にまとめた農産物ブランド化成功ガイド【横浜】も参考になるでしょう。気候・地理特性を活かしたコンセプト設計やロゴ・パッケージデザインなどがわかり、競合との差別化を図る上で役立ちます。

直売やオンライン販売、SNS活用といった多様な販売チャネルと、独自の価値を伝えるブランディングが、持続可能な農業経営には不可欠です。農園のブランドイメージを視覚的に表現するには、以下の記事にまとめた横浜で農家ロゴを作る方法とデザインのポイントもご覧ください。シンプルで視認性重視のシンボルマーク設計や無料作成ツールなどがわかり、農園の独自性を表現する上で役立ちます。

直売所運営で高利益を実現

直売所を運営することで、中間マージンを削減し、高い利益率を実現できます。

地元直売所の立ち上げノウハウ

地元の直売所を立ち上げる際には、場所の選定、施設の整備、販売戦略など、様々なノウハウが必要です。まず、消費者がアクセスしやすい立地を選ぶことが重要です。次に、鮮度管理のための冷蔵設備や、魅力的な陳列を行うための什器など、販売スペースの整備も欠かせません。販売戦略としては、単に米を置くだけでなく、試食会を開いたり、収穫体験イベントと連動させたりするなど、消費者が購買意欲をそそられるような工夫が求められます。地域の農業団体や自治体では、直売所の立ち上げに関するセミナーや、補助金などの支援制度を設けている場合もあるため、積極的に活用することをおすすめします。

地元直売所の立ち上げや販売戦略については、以下の記事にまとめた無人直売所の開設手順と運営ノウハウも参考になるでしょう。防犯管理のコツや集客術、地域別補助金などがわかり、効率的かつ安全な直販チャネルを実現する上で役立ちます。

直売やオンライン販売、SNS活用といった多様な販売チャネルと、独自の価値を伝えるブランディングが、持続可能な農業経営には不可欠です。より専門的なロゴデザインを考えている方は、以下の記事にまとめた横浜で農業ロゴデザインをプロに依頼するコツも参考になります。依頼形態別の費用相場や制作会社選びのポイントなどがわかり、ブランディング戦略を具体化する上で役立ちます。

直売所運営で高利益を実現するためには、鮮度や見た目のアピールが重要です。直売所での効果的な販促には、以下の記事にまとめた横浜農家POPデザイン|無料テンプレートとアプリ活用で売上UPも活用してみてください。手書きPOPの基本ステップや無料テンプレート&アプリなどがわかり、売上向上とブランディング強化に繋がるヒントが得られます。

付加価値商品の開発

単に米を売るだけでなく、米粉パンや米粉麺、日本酒などの加工品を開発し、販売することで、新たな収益源を確保し、顧客単価を上げることができます。米は主食としての需要が高いですが、加工品として多様な展開をすることで、消費者の様々なニーズに対応し、より多くの顧客層にアプローチできます。例えば、米粉パンはアレルギーを持つ人にも喜ばれ、日本酒は地域の特産品として観光客にもアピールできます。これらの加工品は、米そのものの価値を高めるだけでなく、収穫量の変動リスクを分散する効果も期待できます。商品開発にあたっては、地域の特産品と組み合わせるなど、地域特性を活かした独自性を出すことも重要です。

直売所運営で高利益を実現するためには、地元の直売所の立ち上げや、消費者が購買意欲をそそられるような工夫が求められます。オフラインでの集客を強化し、農園の全体像を伝えたい方は、以下の記事にまとめた横浜の農家パンフレットや直売所マップも活用してみてください。PDFダウンロードや体験農園情報などがわかり、直売所への集客とブランディングに役立ちます。

オンライン販売・SNS活用

インターネットを活用した販売方法は、販路を拡大し、顧客との直接的な繋がりを築く上で非常に有効です。

オンライン販売やSNS活用は、販路を拡大し、顧客との直接的な繋がりを築く上で非常に有効です。これらの情報発信をさらに強化し、メディアからの注目を集めたい方は、以下の記事にまとめた横浜農家【メディア掲載のコツ】取材依頼・販路拡大・ブランディング成功法も参考になるでしょう。取材されるネタの発掘方法やプレスリリース作成術などがわかり、認知度向上と販路拡大を加速させる上で役立ちます。

SNSでファンをつくる方法は、日々の米作りの様子や農家の想いをリアルタイムで発信することで、共感を呼び、ファンを増やすことができます。ブログを活用して、このような情報発信を体系的に行い、収益化も目指したい方は、以下の記事にまとめた農家ブログ 始め方 収益化【完全版】集客のコツ!WordPress活用で売上UPとファン獲得を実現も必見です。ブログの開設方法や集客戦略、成功事例などがわかり、ファン獲得と売上アップに直結するヒントが得られます。

食べチョク等プラットフォーム活用

「食べチョク」などのオンライン直売プラットフォームを利用することで、全国の消費者に直接米を販売することができます。これらのプラットフォームは、生産者と消費者を繋ぐ架け橋となり、新たな顧客層の開拓に貢献します。登録から販売までを比較的簡単に行うことができ、全国各地の消費者に直接、こだわりの米を届けることが可能になります。また、プラットフォームによっては、生産者のストーリーや栽培へのこだわりを詳しく紹介できる機能もあり、これにより顧客との信頼関係を築きやすくなります。地方の小さな米農家でも、オンラインを通じて全国にファンを作り、収益を拡大できるチャンスが広がっています。

SNSでファンをつくる方法

「定期的な投稿と顧客参加型イベントが効果的です。」引用元:Twitter成功農家アカウント TwitterやInstagramなどのSNSを活用し、日々の米作りの様子や農家の想いをリアルタイムで発信することで、共感を呼び、ファンを増やすことができます。例えば、田植えの風景や稲の成長記録、収穫の喜びなどを写真や動画で共有することで、消費者は米作りのプロセスを身近に感じ、親近感を抱くようになります。また、新米の予約販売開始のお知らせや、顧客参加型の田植え・稲刈り体験イベントの告知など、SNSを通じて直接的なコミュニケーションを取ることで、顧客との信頼関係を深め、リピーター獲得に繋げることが可能です。SNSは、米農家の「顔」を見せ、商品のストーリーを伝える強力なツールとなります。

女性・若手の成功事例

近年、女性や若手の米農家が独自の視点で成功を収める事例が増えています。彼らは伝統的な農業の枠にとらわれず、新しい技術やマーケティング手法を積極的に取り入れ、自身の強みを活かした経営を展開しています。

若手農家のブランディング戦略

若手農家は、ITスキルやマーケティング知識を活かし、独自のブランドを立ち上げたり、インターネットを活用した販売戦略を展開したりすることで、成功を収めています。例えば、自身の米にスタイリッシュなパッケージデザインを採用したり、オリジナルのロゴを作成したりすることで、商品としての魅力を高めています。また、YouTubeやTikTokなどの動画プラットフォームを活用し、米作りの様子を面白く発信することで、若年層のファンを獲得し、新たな顧客層を開拓している事例も多く見られます。彼らは、従来の農業のイメージを刷新し、「かっこいい」「おしゃれ」な農業としてブランディングすることで、消費者だけでなく、次世代の就農希望者にも大きな影響を与えています。

女性視点の商品開発

女性農家は、消費者目線に立った商品開発や、パッケージデザイン、販売方法に工夫を凝らすことで、新たな市場を開拓しています。例えば、少量パックでの販売や、ギフト向けのセット商品、さらには米粉を使ったスイーツなど、女性ならではの細やかな視点で、消費者のライフスタイルに寄り添った商品を開発しています。また、SNSでの発信においても、美しい写真や丁寧な言葉遣いで、米の魅力を最大限に引き出す工夫を凝らしています。子育て中の母親や、健康志向の女性など、ターゲット層を明確にすることで、効果的なマーケティングを展開し、高い支持を得ている事例が増えています。女性農業者支援サイトなど、女性の活躍を後押しする動きも活発化しています。

米農家の将来性・課題│高齢化・気候変動・スマート農業導入

日本の米農業は、後継者不足や高齢化、そして気候変動といった深刻な課題に直面しています。これらの問題は、米の安定供給だけでなく、日本の食料自給率にも大きな影響を与える可能性があります。しかし、一方で、これらの課題を乗り越え、持続可能な農業を実現するための新たな動きも活発化しています。特に、スマート農業の導入は、省力化や効率化、品質向上に大きく貢献すると期待されており、日本の米農業の未来を切り開く鍵となるでしょう。

日本の米農業は、後継者不足や高齢化、そして気候変動といった深刻な課題に直面しています。これらの問題は、米の安定供給だけでなく、日本の食料自給率にも大きな影響を与える可能性があります。農家の赤字!2025年最新の統計データ・割合と経営改善・補助金活用などの対策で黒字へについては、以下の記事で詳細に分析しており、赤字原因と背景や収益向上策などがわかり、日本の農業が抱える課題をより深く理解する上で役立ちます。

業界が抱える課題

日本の農業は、深刻な課題に直面しています。これらの課題は、米農家だけでなく、日本の食料安全保障全体に影響を及ぼす可能性があります。

後継者不足と高齢化の現状

「農家の平均年齢は約67歳と高齢化が進行しています。」引用元:農林漁業就業構造基本調査 日本の米農家の平均年齢は非常に高く、後継者不足が深刻な問題となっています。多くの農家が引退時期を迎える中で、若手が農業に従事する割合は少なく、このままでは日本の米生産基盤が縮小してしまう懸念があります。担い手の高齢化は、新たな技術導入への障壁となったり、体力的な負担から生産規模を縮小せざるを得なくなったりするなど、様々な問題を引き起こしています。新規就農者の育成や、家業を継ぐ若手への支援強化が、喫緊の課題となっています。この問題は、単に個々の農家の問題に留まらず、日本の食料自給率にも大きな影響を及ぼす可能性があります。

気候変動による栽培リスク

「異常気象で収量が20%以上減少する年もあります。」引用元:気象庁 農業影響レポート 地球温暖化による気候変動は、米の栽培に大きな影響を与えています。近年、猛暑や長雨、台風などの異常気象が頻発しており、これらが米の収量や品質に深刻な影響を及ぼすリスクが高まっています。例えば、高温による稲の白未熟粒(お米が白く濁る現象)の発生や、病害虫の異常発生、集中豪雨による水害などが挙げられます。これらの気候変動は予測が難しく、米農家は毎年、不安定な状況の中で米作りを強いられています。気候変動に適応した品種の導入や、栽培方法の見直しなど、持続可能な米作りのための対策が喫緊の課題となっています。

これらの課題や赤字原因と背景、収益向上策については、以下の記事で詳細に分析しており、日本の農業が抱える課題をより深く理解する上で役立ちます。

スマート農業で解決を目指す

こうした課題に対し、スマート農業が解決策として注目されています。最新のテクノロジーを導入することで、生産性の向上、労働力の削減、そして環境負荷の低減を目指します。

日本の農業が抱える課題に対し、スマート農業が解決策として注目されています。最新のテクノロジーを導入することで、生産性の向上、労働力の削減、そして環境負荷の低減を目指します。特に持続可能かつ高効率な栽培を目指すなら、以下の記事にまとめた有機農業×スマート農業【持続可能&高効率栽培】も参考になるでしょう。IoT機器・センサー設置やドローン・ロボットによる省力化などがわかり、最先端技術を活かした農業経営のヒントが得られます。

IoT・ドローンによる省力化

「IoT水管理システムで作業時間を30%削減できます。」引用元:スマート農業推進協議会レポート IoT(モノのインターネット)技術を活用した水管理システムは、スマートフォンなどから遠隔で水門の開閉や水位の調整が可能になり、水管理にかかる時間を大幅に削減できます。また、ドローンを活用することで、広大な田んぼの生育状況を効率的に把握したり、必要な場所にピンポイントで農薬を散布したりすることが可能になります。これにより、従来の重労働や経験に頼っていた作業を省力化・効率化し、人手不足の解消に貢献します。スマート農業技術は、高齢化が進む農業現場において、若い世代の参入を促す魅力的な要素ともなるでしょう。

データ活用で品質・収量向上

「生育データ解析による最適施肥で収量が10%向上します。」引用元:農研機構技術情報 センサーやドローンで収集した生育データ、気象データ、土壌データなどをAIで解析することで、稲の成長段階に応じた最適な施肥量や水管理方法を導き出すことができます。これにより、無駄な資材の使用を抑えつつ、米の品質向上や収量の増加が期待できます。データに基づいた精密な農業は、経験や勘に頼りがちだった従来の農業に、科学的なアプローチをもたらします。これにより、誰でも高品質な米を安定して生産できる可能性が広がり、新規就農者にとっても参入しやすい環境が整いつつあります。

米農家の仕事内容・ルーティンが気になる方によくある質問

ここでは、米農家の仕事内容や年収、経営に関する疑問を解決するための質問と回答をまとめました。

- 米農家は本当に年収1000万円を目指せますか?

- 専業農家と兼業農家、どちらが稼げますか?

- 利益率を上げる具体的な方法はありますか?

- スマート農業の導入でどのくらい収益が上がりますか?

- 新規就農者が使える補助金はありますか?

- JA出荷に頼らず販路を広げるには?

- 農業法人に就職するメリットは何ですか?

- 米農家が儲からない原因は何ですか?

- 米価格の相場や推移を把握するコツは?

- 経営の失敗や赤字を防ぐにはどうすれば良いですか?

- 収穫物の品質を保つためのコツは?

- 最新のスマート農業技術は花卉栽培でも使えますか?

- 記事作成を外注するメリット・デメリットは?

- 検索順位を上げるSEO対策の基本は何ですか?

- どんな記事を書けば読者が集まりますか?

- 農作業の合間にブログを書くコツはありますか?

これらの質問を通じて、米農家の仕事のリアルな姿を理解し、就農後のキャリアプランや経営戦略を立てられるよう、詳細をチェックしていきましょう。

米農家は本当に年収1000万円を目指せますか?

年収1,000万円は決して夢ではありません。経営規模の拡大や高付加価値米の栽培、直販など、戦略的な経営を行うことで実現可能です。詳しくは「米農家が儲かるは嘘?年収・収益の実態と成功戦略、稼ぐコツとは」で、成功戦略や赤字の原因と対策を解説しています。

専業農家と兼業農家、どちらが稼げますか?

収入は経営規模や形態によって大きく異なりますが、専業農家の方が大規模経営を行いやすく、高収入を得られる傾向にあります。専業・兼業農家の所得や地域差については、「米農家年収ランキング【都道府県別】平均1000万稼ぐ成功事例」で詳しく解説しています。

利益率を上げる具体的な方法はありますか?

利益率を上げるには、生産コストの削減と販売戦略の見直しが重要です。具体的には、スマート農業の導入による効率化や、直販・ブランド化による高単価販売が挙げられます。詳しくは「米農家 利益率のリアルと改善策」で解説しているので参考にしてください。

スマート農業の導入でどのくらい収益が上がりますか?

スマート農業の導入は、作業の効率化や省力化、資材の無駄削減に繋がり、結果として収益向上に貢献します。IoT機器による水管理の自動化やドローンによる農薬散布は、人手不足解消やコスト削減に効果的です。「有機農業×スマート農業【持続可能&高効率栽培】」の記事で、最新技術の導入事例を紹介しています。

新規就農者が使える補助金はありますか?

国や地方自治体は、新規就農者支援やスマート農業導入支援など、さまざまな目的で補助金や助成金を提供しています。これらの制度を活用することで、初期費用や研修費用などの経済的な負担を軽減できます。米農家が使える補助金・助成金については、「農家補助金ガイド!種類・助成金一覧・2025年最新情報」で詳しく解説しています。

JA出荷に頼らず販路を広げるには?

JA出荷に頼らず販路を広げるには、直販やブランド米戦略、6次産業化が有効です。直販で利益を確保するためには、適切な価格設定が重要になります。「農産物の価格設定方法と利益最大化戦略」の記事では、原価計算の方法や販路別の価格設定について詳しく解説しています。

農業法人に就職するメリットは何ですか?

農業法人への就職は、安定した給与や充実した福利厚生があるため、経済的な不安を抱えずに農業を始められる点が最大のメリットです。また、高価な農機具を購入する必要がなく、経験豊富な先輩から実践的なノウハウを学べる点も魅力です。農業法人の働き方については、この記事内「農業法人就職(雇用就農のメリット)」でも解説しています。

米農家が儲からない原因は何ですか?

米農家が儲からない主な原因は、米価下落と生産コスト高騰のダブルパンチ、そして流通構造の課題にあります。これにより、収益性が圧迫され、経営が困難になるケースが増えています。「米農家が儲からない7つの根深い理由」では、その根本的な原因を詳細に分析しています。

米価格の相場や推移を把握するコツは?

米価格の相場や推移は、国の政策や需給バランスによって変動するため、常に最新情報を把握することが重要です。国の統計データや農業関連のニュース、専門機関のレポートなどを定期的にチェックしましょう。「農家米価格の全て!2025年最新相場・推移・高値販売・賢い購入術まで」では、米価が変動する理由や政府の政策についても解説しています。

経営の失敗や赤字を防ぐにはどうすれば良いですか?

経営の失敗や赤字を防ぐためには、事前のリスク対策と経営改善の意識が不可欠です。適切な経営計画を立て、補助金制度の活用やスマート農業の導入などで生産性を高め、収益を安定させることが重要です。「米農家が限界を迎える日本の厳しい現実と打開策」では、深刻化する赤字経営の現状と、それを乗り越えるための具体的な打開策を紹介しています。

収益を上げるための販路拡大やマーケティング方法は?

花卉農家が収益を上げるためには、直売やECサイトの活用、そしてブランディングによる付加価値向上が有効です。「農家 Web集客のコツ!成功事例・無料ツール・SNS活用術など」では、ホームページの作り方やSNS活用術、成功事例などを詳しく解説しており、Webからの売上アップに繋がるヒントが得られます。

収穫物の品質を保つためのコツは?

収穫した花の鮮度や品質を保つことは、収益に直結する重要な要素です。収穫物の魅力を最大限に引き出し、売上につなげる方法として、「売れる野菜POPの秘訣と作り方」も参考になります。キャッチコピーの実例集やデザインのコツがわかり、商品の品質を視覚的に訴求する上で役立ちます。

最新のスマート農業技術は花卉栽培でも使えますか?

はい、使えます。ハウス内の温度・湿度管理や自動灌水システム、ロボットによる収穫支援など、スマート農業技術は花卉栽培の効率化に貢献します。スマート農業技術の導入事例や収益効果については、「有機農業×スマート農業【持続可能&高効率栽培】」も参考になるでしょう。IoT機器・センサー設置やドローン・ロボットによる省力化などがわかり、最先端技術を活かした花卉栽培のヒントが得られます。

記事作成を外注するメリット・デメリットは?

農産物の魅力を伝えるブログ記事やホームページを作成したいが、日々の農作業で忙しく手が回らないという方もいるでしょう。記事作成を専門家に外注するメリット・デメリットについては、「農家向け記事作成代行サービスを比較」で詳しく解説しています。料金相場や選び方、成功事例などがわかり、費用対効果の高い依頼を実現する上で役立ちます。

検索順位を上げるSEO対策の基本は何ですか?

ホームページやブログで集客力を高めるには、検索順位を上げるSEO対策が不可欠です。「農家 検索順位を上げるSEO対策!集客できるホームページ・ブログの作り方」では、キーワード選定やSEOに強い記事の書き方、内部リンクなどを解説しており、Web集客を強化する上で役立ちます。

どんな記事を書けば読者が集まりますか?

せっかく記事を書くなら、多くの人に読まれたいものです。農家ブログで読者が集まる記事の書き方については、こちらの記事で詳しく解説しています。読者の悩みを解決する記事やストーリーを伝える記事、信頼性を高める写真の活用法などがわかり、多くの読者を惹きつける上で役立ちます。

農作業の合間にブログを書くコツはありますか?

忙しい農作業の合間にブログを書くには、ネタ切れや時間管理の工夫が必要です。「農家ブログが書けない!ネタ・書き方・継続のコツなど」では、ネタ切れを防ぐ方法や読みやすい書き方、時間管理術などを解説しており、ブログ運営の課題を解決する上で役立ちます。

米農家就農のコツを意識して、素敵な未来を手に入れよう!

米農家というキャリアは、日本の食を支えるという誇りや、自然と共に生きる喜びを感じられる魅力的な選択肢です。これまで見てきたように、米農家の仕事は多岐にわたり、体力的な厳しさや気候変動のリスクもありますが、それを上回るやりがいと、新しい技術が切り開く将来性も秘めています。もしあなたが米農家という道に少しでも興味を持ったなら、まずは具体的な行動を起こしてみましょう。最初の一歩が、あなたの素敵な未来へと繋がります。

まずは情報収集から始める

米農家への第一歩として、まずは情報収集から始めましょう。

農業研修・就農セミナーの活用

農林水産省の「就農支援サイト」などで、農業研修や就農セミナーの情報を確認し、積極的に参加してみましょう。これらの研修やセミナーでは、米作りの基礎知識や技術を体系的に学べるだけでなく、実際に農業に従事している先輩農家の話を聞いたり、就農に関する具体的な相談をしたりする機会も得られます。現場の生の声を聞くことで、米農家のリアルな仕事内容や生活をより深く理解でき、自身の適性を見極める上でも非常に有益です。また、同じ志を持つ仲間と出会う場ともなり、将来のネットワーク作りのきっかけにもなるでしょう。

農業研修や就農セミナー、求人サイトなどを活用するほか、以下の記事にまとめた農家ニュースで最新の政策・補助金・市場価格・スマート農業の動向を把握する方法もおすすめです。政策改正のポイントや市場価格速報などがわかり、タイムリーな情報に基づいて就農計画を立てる上で役立ちます。

求人サイト・補助金制度のチェック

日本政策金融公庫のサイトなどで、新規就農者向けの融資や補助金制度、そして農業法人の求人情報などをチェックし、資金計画やキャリアプランを具体的に立てていきましょう。補助金制度は、研修費や農機具購入費など、就農にかかる初期費用を大きく軽減してくれるため、必ず確認すべきです。また、農業法人の求人情報を探すことで、雇用就農という選択肢の可能性を探ることができます。給与や勤務地、仕事内容、必要なスキルなどを比較検討し、自分に合った働き方を見つけるための情報収集は、就農準備において非常に重要なステップです。

日本政策金融公庫のサイトなどで、新規就農者向けの融資や補助金制度、そして農業法人の求人情報などをチェックし、資金計画やキャリアプランを具体的に立てていきましょう。特に補助金制度は、研修費や農機具購入費など、就農にかかる初期費用を大きく軽減してくれるため、以下の記事にまとめた農家補助金ガイド!種類・助成金一覧・2025年最新情報で必ず確認すべきです。申請の流れと注意点や採択事例などがわかり、資金面での不安を減らし、安定した経営基盤を築く上で役立ちます。

少しずつ実践してみるコツ

いきなり本格的に就農するのはハードルが高いと感じるかもしれませんが、少しずつ実践してみることも可能です。焦らず、段階的に農業に触れていくことで、無理なくキャリアチェンジを進めることができるでしょう。

休日に農業体験を試す

「週末農業体験で基礎を学べます。」引用元:農業体験学習ポータル 本格的に就農する前に、まずは休日に農業体験に参加してみることを強くおすすめします。稲作体験ができる農家や団体は全国に多くあり、田植えや稲刈りなど、米作りの主要な作業を実際に体験できます。これにより、米作りの基礎を学ぶだけでなく、土に触れる喜びや、体を動かす楽しさを肌で感じることができます。また、実際の農作業を体験することで、体力的な負担や、想像していた仕事とのギャップがあるかどうかも確認でき、米農家としての適性を見極める上でも非常に有益です。

休日に農業体験を試すなら、以下の記事にまとめた有機農業 住み込み【未経験~独立】研修・求人・費用・短期バイト・WWOOFなども検討してみてください。WWOOF参加プログラムや地域おこし協力隊の支援などがわかり、実際の農作業を体験し、技術を学ぶ上で役立ちます。

小規模で始める兼業農業

「兼業就農はリスクを抑えて始められます。」引用元:農林水産政策研究センターレポート いきなり専業農家になるのではなく、現在の仕事を続けながら、まずは兼業農業として小規模で米作りを始めてみるのも一つの方法です。自宅の小さな畑や、市民農園などを利用して、まずは少量から米作りを始めることができます。これにより、大きなリスクを負うことなく、米作りのノウハウを習得し、農業経営の基礎を学ぶことができます。また、兼業農業を通じて、地域の農業者との繋がりを築いたり、地元の直売所などで少量ながらも販売経験を積んだりすることも可能です。実践を通して、本格的な就農に必要な知識や経験を積み重ねていくことができるでしょう。

休日に農業体験を試すなら、以下の記事にまとめた有機農業 住み込み【未経験~独立】研修・求人・費用・短期バイト・WWOOFなども検討してみてください。WWOOF参加プログラムや地域おこし協力隊の支援などがわかり、実際の農作業を体験し、技術を学ぶ上で役立ちます。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。