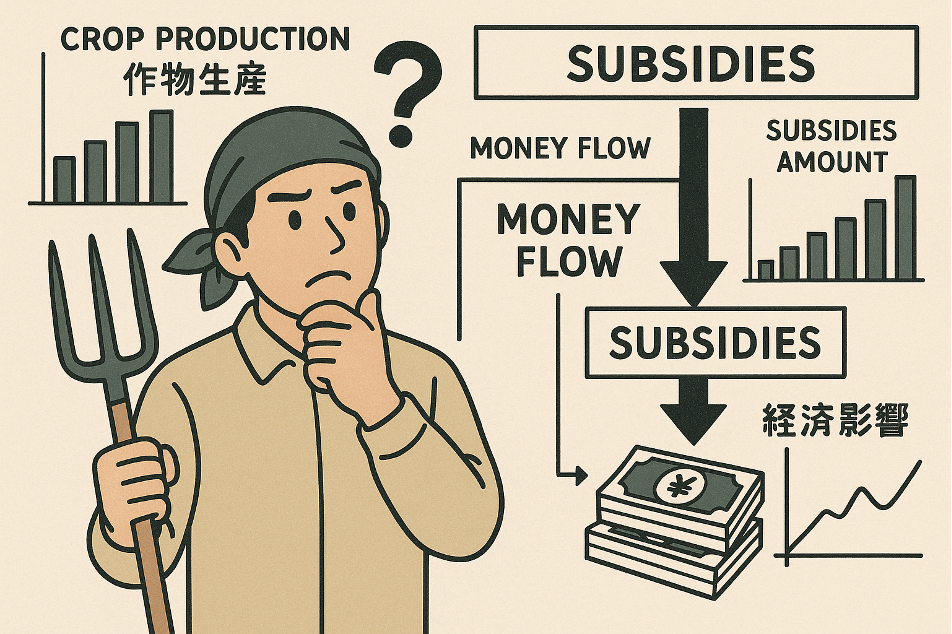

有機農業に挑戦したいけれど、「収穫量が少なくなって経営が成り立たなかったらどうしよう…」と不安に感じていませんか?慣行農業と比べて有機農業の収穫量が少ないと言われるのは事実です。しかし、その原因を正しく理解し、適切な対策を講じれば、収穫量を増やし、安定させることは十分に可能です。

この記事では、「有機農業と慣行農業の収穫量比較」といった基本的な疑問から、収量が少なくなる理由、そしてそれを克服するための具体的な栽培技術、さらには収益性を高めるための経営の考え方まで、幅広く解説します。

この記事を読めば、有機農業における収穫量の現実的な姿を把握し、課題を解決するための具体的な方法を知ることができます。逆に、これらの知識を持たずに有機農業を始めてしまうと、「思ったより収穫できず、経営が不安定になる」「病害虫の被害を抑えられない」といった失敗に繋がりかねません。有機農業で成功するための第一歩として、ぜひこの記事を最後までお読みください。

目次

有機農業と慣行農業の収穫量比較データ

「有機農業を始めたいけど、収穫量が少なかったらどうしよう」と不安に感じている方は多いのではないでしょうか。たしかに、一般的に有機農業は慣行農業に比べて収穫量が少ない傾向にあります。しかし、その差は作物や栽培方法によって大きく異なり、一概に「これだけ少ない」とは言えません。

この章では、以下のポイントについて解説します。

- 公的機関のデータを基にした、有機農業と慣行農業の収穫量比較

- 作物別に見た、具体的な収量比率の傾向

- 収穫量の差が生まれる原因

この項目を読むと、有機農業における収穫量の現実的なイメージを持つことができます。また、収量が減少する要因をあらかじめ理解しておくことで、次の章で解説する収量増加・安定化対策を効果的に講じられるようになります。

公的機関・研究機関の統計資料概要

有機農業の収穫量について、信頼できる情報を得るためには、公的な統計データや研究機関の資料を参照することが不可欠です。日本では、農林水産省が定期的に有機農業の実態調査を行っています。

農林水産省「有機農業実態調査」

農林水産省が公表している「有機農業実態調査」では、有機農業の経営規模や作付面積、生産者の動向などがまとめられています。収穫量に関する直接的なデータは少ないものの、有機農業の現状を把握する上で貴重な情報源となります。

地域別有機栽培データ(都道府県別)

都道府県や地域の農業試験場、研究機関が独自に有機栽培の試験データを公開している場合があります。特定の地域や作物に特化したデータを調べることで、より実践的な情報を得ることができます。

作物別収穫量比率(水稲・夏野菜・果樹)

有機農業と慣行農業の収穫量の差は、作物によって大きく異なります。ここでは、代表的な作物である水稲、夏野菜、果樹の傾向を解説します。

水稲の有機栽培収量と慣行栽培の比較

品種や栽培方法によって変動が大きいものの、収量比率は比較的高い傾向にあります。一部の品種や栽培技術を組み合わせることで、慣行栽培と同等の収量を達成する事例も報告されています。

夏野菜(トマト・ナス等)の収穫量差

トマトやナスなどの夏野菜は、病害虫の影響を受けやすいため、慣行栽培との収量差が大きくなる傾向があります。病害虫対策や土壌管理が収量を左右する重要な要素となります。

果樹(リンゴ・梨等)における傾向

リンゴや梨などの果樹は、病害虫の影響が大きく、収穫量が不安定になりがちです。有機栽培の果樹は、収穫量が少ない分、市場では付加価値の高い商品として扱われることが多いです。

収量比・減少幅の要因(化学肥料 vs 有機肥料)

有機農業と慣行農業で収穫量に差が生まれる主な要因の一つは、使用する肥料の種類です。慣行農業では化学肥料、有機農業では有機肥料(堆肥・緑肥など)が主体となります。

化学肥料利用時の窒素投入量

化学肥料は、植物が吸収しやすいように精製された窒素やリン酸、カリウムを主成分としています。これにより、作物の成長に必要な養分を効率的かつ大量に供給できるため、短期間で収量を最大化しやすいという特徴があります。

有機肥料(堆肥・緑肥)の栄養供給メカニズム

一方、有機肥料は微生物の働きによってゆっくりと分解され、土壌に養分を供給します。そのため、化学肥料に比べて即効性や窒素の供給量が劣る場合があり、これが収量減少の一因となることがあります。しかし、有機肥料は土壌の物理性や生物性を改善し、地力を高める効果があります。

マメ科作物など減少幅が小さい品目の事例

全ての作物が有機栽培で大幅に減収するわけではありません。マメ科作物は、有機栽培でも収量減少幅が小さい代表的な作物です。

マメ科作物の土壌窒素固定効果

マメ科作物の根には、根粒菌という微生物が共生しています。この根粒菌は空気中の窒素を固定し、植物が利用できる形に変える能力を持っています。これにより、マメ科作物は土壌からの窒素供給に大きく依存せずとも、自力で養分を確保できるため、有機栽培でも安定した収量を期待できます。

収量減少幅が5~10%以下の実例

実際に、有機栽培のマメ科作物では、慣行栽培と比較して収量減少幅が5〜10%程度に収まる事例も少なくありません。このような特性を持つ作物は、有機農業を始める際の選択肢として検討する価値があります。

「有機農業 収穫量 少ない」理由と要因分析

「有機農業は収穫量が少ない」と言われる背景には、いくつかの明確な理由があります。これらの要因を深く理解することは、単に課題を把握するだけでなく、それを乗り越えるための具体的な対策を考える上で非常に重要です。

この章では、以下のポイントに焦点を当てて解説します。

- 化学肥料や農薬を使わないことによる課題

- 窒素投入量と土壌pHが収量に与える影響

- 地力維持の重要性と具体的な方法

この項目を読むことで、なぜ有機農業で収穫量が少なくなりがちなのか、その根本的な原因を把握できます。また、これらの課題に対する理解を深めることは、収量減少を最小限に抑えるための第一歩となります。

化学肥料・農薬不使用による病害虫・雑草抑制の課題

慣行農業では、化学肥料や農薬を用いることで、病害虫や雑草を効率的に管理し、収量を安定させています。しかし、有機農業ではこれらが使用できないため、異なるアプローチが求められます。

病害虫発生リスクと防除技術

化学農薬が使えない有機農業では、病害虫の発生リスクが高まります。そのため、天敵を利用した生物的防除や、コンパニオンプランツ(相性の良い植物を近くに植える方法)の活用、多様な作物を栽培することで病害虫の偏りを防ぐなどの技術が重要になります。

雑草対策としての被覆資材・除草技術

雑草は作物と養分や水分を奪い合い、収量減少の大きな要因となります。有機農業における雑草対策としては、物理的な除草(手作業や機械による除草)や、被覆作物(地表を覆って雑草の生育を抑える植物)の利用、マルチング(稲わらやビニールなどで地表面を覆う)などの技術が中心となります。

窒素投入量と土壌pHが収量に与える影響

作物の成長には、特に窒素が不可欠です。しかし、有機農業では窒素供給源が限られるため、慣行農業との収量差に繋がりやすくなります。また、土壌のpHも養分の吸収効率に大きく影響します。

土壌pH測定の手法と適正範囲

土壌pH(酸度)は、作物が養分を効率よく吸収するために適切な範囲に保つ必要があります。多くの作物にとって、pH6.0~6.5程度が適正とされています。土壌のpHは、簡易的なpH測定器や土壌分析キット、あるいは専門機関に依頼して測定することができます。

有機肥料によるpH調整効果

有機肥料(堆肥など)には、土壌のpHを緩やかに調整する効果があります。土壌に堆肥を投入することで、微生物の活動が活発になり、土壌の緩衝能力が高まるため、急激なpH変動を防ぎ、養分を吸収しやすい状態を保つことができます。

土づくり・地力維持(堆肥・緑肥・輪作)の重要性

有機農業では、化学肥料に頼るのではなく、土壌そのものの力を高める「土づくり」が収穫量を安定させる上で最も重要です。地力を維持・向上させるための代表的な方法が、堆肥、緑肥、そして輪作です。

堆肥投入による微生物活性化

堆肥は、土壌の団粒構造を形成し、水はけや水もちを改善します。また、土壌微生物の餌となり、多様な微生物を増やすことで、病原菌の増殖を抑えたり、作物の生育に必要な養分を供給したりする役割を果たします。

緑肥作物の種類と栽培タイミング

緑肥は、栽培後に土にすき込むことで、土壌に有機物を供給し、地力を高める作物のことです。マメ科の緑肥は窒素を固定し、イネ科の緑肥は土壌の物理性を改善するなど、種類によって効果が異なります。栽培する作物の前作として、適切なタイミングで栽培することが重要です。

輪作体系の設計方法

輪作は、同じ場所で同じ作物を続けて栽培する連作を避け、違う種類の作物を順番に植える方法です。これにより、特定の病害虫や雑草の発生を防ぎ、土壌中の養分の偏りを解消し、地力を均等に保つことができます。輪作体系を設計する際には、作物の科や根の深さ、必要な養分などを考慮することがポイントです。

収穫量を増やすための栽培技術と資材選び

有機農業で安定した収穫量を実現するには、「土壌を育てる」という長期的な視点を持つことが不可欠です。慣行農業のように化学肥料や農薬で一時的に収量を増やすのではなく、土壌の地力を高め、作物が本来持つ力を引き出すための栽培技術と資材選びが鍵となります。

この章では、以下のポイントに沿って、具体的な収量増加・安定化の手法を解説します。

- 地力を高めるための緑肥と堆肥の活用法

- 輪作と被覆作物の効果的な組み合わせ

- 品種選定や不耕起栽培による収量向上

- 収益性を高めるコストと価格の考え方

これらの技術を習得し、実践することで、収穫量の減少を抑えるだけでなく、持続可能な農業経営へと繋げることができます。

緑肥・堆肥の選び方と投入タイミング

緑肥や堆肥は、有機農業における「土づくり」の要です。これらを適切に選び、正しいタイミングで使うことで、土壌の肥沃さを高め、作物の健全な生育を促します。

緑肥作物の適切な播種~鋤き込み時期

緑肥は、栽培する作物の種類や畑の状態に合わせて選ぶことが重要です。たとえば、土壌の窒素が不足している場合は、マメ科の緑肥(ヘアリーベッチやクローバーなど)が効果的です。また、緑肥を土壌にすき込むタイミングは、作物が花を咲かせる直前が最適とされています。この時期にすき込むことで、土壌への養分供給量が最大になります。

堆肥の品質評価基準と投入量

堆肥の品質は、腐熟度(十分に発酵しているか)や含まれる成分(窒素、リン酸、カリウムなど)によって異なります。完熟した堆肥は、悪臭がなくサラサラしており、土壌改良効果が高いとされています。投入量は、土壌の状態や栽培する作物の種類に応じて調整する必要があります。

輪作・被覆作物で地力アップ

輪作と被覆作物を組み合わせることで、地力の維持だけでなく、病害虫や雑草の発生を抑制し、収量の安定化を図ることができます。

被覆作物の選択と効果的利用法

被覆作物は、地表を覆うことで雑草の生育を抑えるだけでなく、土壌の乾燥防止や、豪雨による土壌の流出を防ぐ効果もあります。冬場の畑を裸地にせず、ライ麦や小麦などを栽培することで、春に栽培する作物の地力を維持できます。

輪作例:イネ→マメ科→イネ

同じ作物を続けて栽培すると、特定の養分が偏って消費されたり、病害虫が増えたりします。これを防ぐのが輪作です。たとえば、イネを栽培した後にマメ科作物(ダイズなど)を植える輪作体系は、マメ科が窒素を固定するため、次のイネ栽培時の肥料負担を減らすことができます。

不耕起栽培・品種選定による収量向上と安定化

地力を高める技術に加え、日々の作業や品種選びも収量に大きく影響します。

不耕起栽培のメリット・注意点

不耕起栽培は、土を耕さずに作物を栽培する方法です。これにより、土壌の構造を壊さずに微生物の活動を活発化させ、地力や保水性を高める効果があります。一方で、雑草対策が重要になるため、適切な資材や技術を組み合わせる必要があります。

高収量・耐病性品種の選定基準

有機農業では、病害虫や病気のリスクが高いことから、これらに強い品種を選ぶことが収量を安定させる上で非常に重要です。また、有機肥料でも十分に育つ品種や、収量性が高い品種を選ぶことも、収益性を高めるポイントとなります。

有機農業の収益性を高めるコストと価格の考え方

有機農業は、慣行農業に比べて手間がかかる傾向があります。しかし、それを価格に反映させ、収益性を高めることが可能です。

資材費と手間のコスト管理

有機農業では、資材費(有機肥料や緑肥の種など)や、雑草管理などの人件費が慣行農業とは異なります。これらのコストを正確に把握し、効率的な作業方法を確立することが重要です。

有機JAS認証による付加価値と価格プレミアム

有機JAS認証を取得した農産物は、消費者に「安心・安全」の付加価値を提供できます。この付加価値は、市場でプレミアム価格(慣行栽培品よりも高い価格)として認められることが多く、収益性を向上させる重要な要素です。

安定した収穫量を実現する運営・モニタリング手法

有機農業で継続的に収穫量を確保するには、日々の栽培技術だけでなく、経営全体を見据えた運営と、畑の状態を正確に把握するモニタリングが不可欠です。勘や経験に頼るだけでなく、科学的なデータや効率的な手法を取り入れることで、収穫量の変動リスクを抑え、安定した農業経営を目指すことができます。

この章では、以下のポイントについて解説します。

- 土壌の状態を把握するための継続的なモニタリング方法

- 病害虫のリスクを低減する多様な作付けの工夫

- 手間とコストを両立させるための省力化施策

これらの手法を組み合わせることで、収穫量の安定化を図り、より持続可能で経済的に成り立つ有機農業を実現できます。

土壌診断と継続的モニタリングのコツ

土壌は作物の生育基盤であり、その状態を正確に知ることが収量安定の第一歩です。定期的な土壌診断とモニタリングを通じて、土壌の健康状態を常に把握しましょう。

定期的な土壌分析のポイント

土壌分析は、pH、EC(電気伝導度)、有機物含有量、窒素・リン酸・カリウムなどの成分量を数値で把握するために不可欠です。分析結果に基づいて、必要な堆肥や緑肥の種類、投入量を計画することで、無駄のない効率的な土づくりが可能になります。分析は、作付け前や収穫後など、年に1~2回行うのが理想的です。

スマート農業ツールの導入事例

近年では、土壌センサーやドローンなどのスマート農業ツールを活用することで、土壌の水分量や温度、栄養状態などをリアルタイムでモニタリングできるようになりました。これにより、作物の生育状況を詳細に把握し、必要なタイミングで適切な管理を行うことができます。

多様作付けで病害虫リスクを低減

同じ作物を連続して作ると、特定の病原菌や害虫が増殖しやすくなります。これを防ぐには、多様な作物を組み合わせた作付けが効果的です。

コンパニオンプランツ活用術

コンパニオンプランツは、主作物の近くに植えることで、病害虫を遠ざけたり、生育を助けたりする植物のことです。例えば、キャベツの近くにセロリやハーブ類を植えることで、害虫の飛来を減らす効果が期待できます。

作付面積配分と収量安定の関係

特定の作物に依存するのではなく、複数の作物を栽培することで、一つが不作になった場合でも、他の作物の収量で補うことができます。これにより、収入の変動リスクを分散させ、経営の安定化に繋がります。

省力化施策と労働コストのバランス

有機農業は慣行農業に比べて手間がかかる傾向がありますが、適切な省力化技術を取り入れることで、労働コストを抑え、収益性を高めることができます。

不耕起栽培・マルチングの省力効果

不耕起栽培やマルチングは、雑草の発生を抑制し、除草作業にかかる労力を大幅に削減できます。特にマルチングは、保湿や地温安定の効果もあるため、生育環境の改善にも繋がります。

労働集約型作業の効率化

手作業が中心となる作業(草取りや収穫など)については、作業手順の見直しや、作業効率を高めるための補助具の導入などを検討しましょう。また、一部の作業を機械化することで、人件費の削減にも繋がります。

収益性・コストとメリット・デメリット

有機農業を始めるにあたっては、収穫量だけでなく、経営全体の収益性やコスト構造を理解することが重要です。収穫量が慣行農業より少ない傾向にあるとしても、それを補うための価格設定や、環境保全といった付加価値をどう生み出すかが鍵となります。

この章では、以下のポイントに沿って、有機農業の経済的な側面と非経済的な側面の両方を解説します。

- 収量と市場価格の関係性

- 資材費や手間と販売価格のバランス

- 環境負荷低減がもたらす付加価値

有機農業の多面的なメリット・デメリットを把握することで、事業としての持続可能性を判断できるようになります。

収量と市場価格(有機JAS基準・プレミアム)の相関

有機農産物の価格は、収穫量だけでなく、消費者の需要や認証の有無によっても大きく変動します。

市場データから見る価格トレンド

有機農産物は、慣行農産物に比べて生産量が少ないため、市場価格は高めに設定される傾向があります。特に、有機JAS認証を取得した農産物は、厳格な基準を満たしていることが証明されるため、価格プレミアム(上乗せ価格)として認められることが多いです。市場データを分析することで、需要が高まっている作物や価格のトレンドを把握できます。

プレミアム設定の実践例

価格プレミアムは、単に「有機」というだけでなく、希少性やストーリー性、生産者の顔が見える安心感など、さまざまな付加価値によって決まります。たとえば、地元の消費者と直接コミュニケーションを取り、こだわりを伝えることで、より高い価格での販売に繋がることがあります。

資材費・手間 vs 販売価格のコスト構造分析

有機農業は、化学肥料や農薬を使わない分、別のコストがかかります。これらのコストを販売価格でどのように回収するかを考える必要があります。

収支シミュレーションの作成手順

有機農業を始める前には、資材費(堆肥、緑肥の種など)、人件費、燃料費、認証費用などを算出し、販売価格と収穫量から見込み収益をシミュレーションすることが不可欠です。これにより、どのくらいの価格で販売すれば採算が取れるのかを明確にできます。

リスク分散のための複数商品展開

単一の作物に依存するのではなく、複数の作物を栽培したり、加工品を開発したりすることで、収穫量の変動リスクを分散できます。たとえば、野菜の収量が少ない年に、ジャムやピクルスなどの加工品を販売することで、安定した収入を確保できます。

環境負荷低減と持続可能性がもたらす付加価値

有機農業のメリットは、経済的な側面だけにとどまりません。環境保全への貢献は、消費者や社会からの評価を高め、新たな価値を生み出します。

土壌保全・水質保全への貢献

有機農業は、化学肥料や農薬を使わないため、土壌や地下水の汚染を防ぎ、地域の生態系を守ることに繋がります。健康な土壌は、作物の生育を助けるだけでなく、生物多様性の保全にも貢献します。

ESG評価・SDGs視点でのメリット

近年、企業や消費者の間では、環境・社会・ガバナンスを重視するESGや、SDGs(持続可能な開発目標)への関心が高まっています。有機農業は、これらの目標に合致する取り組みとして高く評価され、新たな販路やビジネスパートナーとの連携に繋がる可能性があります。

資料参照・追加データへの誘導

有機農業における収穫量の課題や対策について、さらに深く理解するためには、信頼性の高い公的機関の統計データや、具体的な事例を参照することが不可欠です。これらの資料を参考にすることで、ご自身の状況に合わせた最適なアプローチを見つけ出すことができます。

この章では、以下のポイントについて解説します。

- 信頼性の高い統計資料へのアクセス方法

- 地域や作物ごとの具体的な事例レポート

これらの情報を活用することで、より現実的な計画を立て、有機農業の成功に繋げることができます。

公的機関・研究機関の統計PDF・Webサイト一覧

有機農業に関する公的なデータは、政府機関や研究機関が発表しているものが最も信頼性が高いとされています。

主な公的レポートダウンロードリンク

農林水産省では、有機農業に関する様々な統計資料やレポートを公開しています。たとえば、「有機農業をめぐる情勢」や「有機農業実態調査」といった報告書は、日本の有機農業の現状を把握する上で非常に役立ちます。これらの資料は、多くの場合、農林水産省の公式サイトからPDF形式でダウンロード可能です。

参考になる研究論文データベース

より専門的な知見を得たい場合は、研究論文データベースの活用が有効です。国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)や各大学の研究室が発表している論文には、特定の作物や栽培技術に関する詳細なデータが記載されています。

地域別・作物別事例レポートリンク集

公的な統計データだけでなく、実際に有機農業に取り組んでいる農家の事例から学ぶことも重要です。各自治体が発行しているレポートには、地域特有の気候や土壌に合わせた栽培方法のヒントが詰まっています。

鳥取県水稲有機栽培事例

鳥取県では、米どころとして有機栽培の水稲に力を入れています。県の農業試験場や普及指導機関が、収量安定化に向けた技術や、土づくりに関する具体的な取り組み事例を公開しています。

都道府県別夏野菜実践レポート

各都道府県の農業試験場や有機農業の普及団体が、トマトやナスなどの夏野菜における有機栽培の実践レポートを作成していることがあります。これらのレポートには、病害虫対策や土壌管理の方法など、すぐに実践できるノウハウが詳しく書かれています。

素敵な未来を手に入れるためのアクションプラン

この記事では、有機農業の収穫量に関する課題から、具体的な改善策、経営の考え方までを幅広く解説しました。最後に、これまでの内容を踏まえ、あなたがこれから素敵な未来を手に入れるための具体的なアクションプランを提案します。

緑肥と輪作を取り入れて健全な土づくりを始めよう

有機農業における収穫量向上の第一歩は、化学肥料に頼らない「土づくり」です。緑肥や輪作は、土壌の地力を高め、病害虫や雑草のリスクを低減する効果があります。

- まずは手軽な緑肥から試してみる: マメ科のヘアリーベッチやイネ科のライ麦など、比較的栽培が簡単な緑肥作物を選び、まずは小さな区画で試してみましょう。

- シンプルな輪作計画を立てる: 栽培する作物ごとに科を分け、前作と後作の関係を意識して、一年間の作付け計画を立ててみましょう。

有機肥料・堆肥を賢く選んで収量アップを実感しよう

堆肥や有機肥料は、土壌の微生物を活性化させ、作物の生育を助ける重要な資材です。

- 堆肥の品質を見極める: 完熟しているか、成分はどうかなど、堆肥の品質をチェックする習慣をつけましょう。

- 少量から適切な投入量を試す: 土壌分析の結果を参考にしながら、まずは推奨量の半分程度から始め、作物の生育状況を見ながら調整していくのがおすすめです。

品種選定と土壌モニタリングで収穫量の安定化を図ろう

収穫量の安定化には、耐病性のある品種を選ぶことと、土壌の状態を継続的に把握することが不可欠です。

- 地域の気候に合った品種を選ぶ: 自治体の農業試験場などに相談し、病害虫に強く、あなたの地域の気候に適した品種を選びましょう。

- 土壌診断を定期的に行う: 簡易的な土壌pH測定器や土壌分析キットを使い、定期的に土壌の状態をモニタリングしましょう。客観的なデータに基づいた対策を立てることで、勘に頼らない安定した栽培が可能になります。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。