稲作農家の皆さん、JA職員の皆さん、そしてお米の流通に関わる全ての皆さん。毎年発表される**「米概算金価格表」**について、「今年はどれくらいになるんだろう?」「価格の変動にはどんな理由があるんだろう?」と、不安や疑問を感じることはありませんか?

この記事では、そのような疑問や悩みを解消するために、米概算金価格表について徹底的に解説します。そもそも概算金とは何かという基礎知識から、最新の価格表の入手方法、産地や品種ごとの比較、さらには今後の価格見通しまで解説します。

この記事を読むことで、あなたは自分の作付計画や資金繰りをより明確に立てられるようになり、JA職員の方は組合員への説明資料をスムーズに作成できるようになります。また、卸売業者は仕入れ交渉の戦略を練るヒントを得られるでしょう。

反対に、これらの情報を把握しないままでは、収益の見込みが立てられず経営が不安定になったり、取引先との交渉で不利な状況に陥ったりする可能性があります。この記事で正しい知識を身につけ、実りある未来への一歩を踏み出しましょう。

目次

- 1 農家の概算金とは?基礎知識と仕組み

- 2 農家が違算金の最新価格表【ダウンロード】PDF・Excel入手方法

- 3 産地別・品種別比較|米概算金価格表の見方

- 4 価格推移・見通し|過去データと2025年度予想

- 5 米農家向け 相対取引価格と追加払いの計算方法とは?

- 6 JA・全農・農林水産省発行リンク集!米の概算金価格・統計データの公式資料

- 7 よくある質問(FAQ)農家概算金・経営・資金繰りの疑問を解決

- 7.1 概算金と精算金(清算金)の違いは何ですか?

- 7.2 概算金が少ないと感じる主な原因は何ですか?

- 7.3 概算金に頼らず、収入を安定させるにはどうすれば良いですか?

- 7.4 概算金はどのように計算されますか?

- 7.5 概算金以外に農家が使える補助金はありますか?

- 7.6 資金繰りを安定させるためのコツはありますか?

- 7.7 ブログ記事のネタはどのように探せば良いですか?

- 7.8 ブログの収益化は具体的にどうすれば良いですか?

- 7.9 記事作成を外注するメリット・デメリットは?

- 7.10 検索順位を上げるSEO対策の基本は何ですか?

- 7.11 どんな記事を書けば読者が集まりますか?

- 7.12 自分で農家ブログを始めるには何からすれば良いですか?

- 7.13 記事の品質を保つための注意点は何ですか?

- 7.14 農家ブログをAIで書くことはできますか?

- 8 【実践】米概算金価格表活用術で素敵な未来を手に入れよう

農家の概算金とは?基礎知識と仕組み

このセクションでは、米の生産者や流通関係者が必ず知っておくべき「概算金」の基本的な知識と仕組みを解説します。概算金とは何か、前払金や相対取引価格との違い、そして最終的に受け取る「追加払い」や「最終精算金」との関係性まで、概要を網羅的に理解することができます。

これらの仕組みを正しく把握することで、作付け計画や資金繰りをより明確に立てるメリットを感じられます。一方で、これらの概念を曖昧なままにしておくと、収支予測が狂ったり、JAとのやり取りで誤解が生じたりするリスクがあるため、次の項目から詳細を見ていきましょう。

米農家における概算金(仮渡し金)とは何か

概算金とは、生産者が出荷した米の代金として、JAが仮で支払う前払い金のことです。

米の取引価格は、収穫・出荷された後に市場の需給バランスを見て最終的に決まります。しかし、生産者は収穫後すぐに現金が必要になるため、最終価格が確定する前に一定の金額を仮払いする仕組みが「概算金(仮渡し金)」です。

JAが定める概算金価格が1俵(60kg)あたり10,000円だとします。この場合、農家は出荷した米の量に応じて、まず10,000円/俵の概算金を受け取ることができます。最終価格が12,000円/俵に決まった場合、JAは後日、残りの2,000円/俵を「追加払い」として支払います。

このように、概算金は最終的な売上を保証するものではなく、あくまでも一時的な支払いであることを理解することが重要です。この仕組みは、生産者の資金繰りを安定させるための重要な役割を果たしています。

米価の相場と変動トレンドについては、以下の記事にまとめた農家米価格の全て!2025年最新相場・推移・高値販売・賢い購入術までで詳しく解説しています。米価が変動する理由や政府の備蓄米放出などがわかり、概算金や精算金が決定される背景を理解する上で役立ちます。

用語の定義と歴史的背景

米の概算金制度は、生産者の経済的安定を図るために、戦後からJAを中心として運用されてきた仕組みです。この制度は、米価が最終的に確定するまでの間に、生産者が安心して経営を続けられるように、収穫した米の代金の一部を先行して支払うことを目的としています。この「仮渡し」という性質から、概算金は「仮渡し金」とも呼ばれます。

他国の制度との比較

アメリカやオーストラリアなど、大規模な農業が主流の国では、先物取引市場を利用して収穫前の段階で価格を決定する制度が発達しています。これにより、生産者は収穫前から売上を確定させ、経営計画を立てやすくなります。一方、日本の概算金制度は、JAの共同販売や相対取引といった国内市場の特性に合わせて発展してきた、生産者の保護を重視した独自性の高い制度と言えます。

前払金・相対取引価格との違い

概算金は「前払金」の一種ですが、最終的な米の売買価格である「相対取引価格」とは異なります。

概算金は、あくまで最終的な価格が確定する前に支払われる仮の金額です。一方、相対取引価格は、JAと卸売業者との間で、市場の需給状況を考慮して決定される「最終的な取引価格」を指します。

たとえば、JAが卸売業者と1俵(60kg)あたり12,000円で相対取引価格を決定したとします。このとき、生産者がすでに概算金として10,000円を受け取っていた場合、差額の2,000円が追加で支払われます。この差額を「追加払い」と呼びます。

概算金は、最終的な取引価格である相対取引価格を予測し、その一部を先行して支払うことで、農家の資金繰りを円滑にするための仕組みです。

概算金制度と、契約栽培や直販などの他の販売方法の違いについては、以下の記事にまとめた契約栽培・直販・JA出荷の違いと選び方で詳しく解説しています。各販売方法のメリット・デメリットや価格決定の仕組みなどがわかり、自身の経営に合った最適な販路を見つける上で役立ちます。

前払金と仮渡し金の関係図

| 用語 | 概要 | 支払いのタイミング |

| 概算金(仮渡し金) | 最終的な価格が確定する前に、米の代金の一部を支払う前払い金。 | 米の出荷後、比較的早期。 |

| 最終精算金 | 概算金と追加払いを合わせた、生産者に支払われる最終的な米の代金。 | 相対取引価格が確定した後。 |

| 追加払い | 最終的な価格(相対取引価格)が概算金を上回った場合に支払われる差額。 | 年末〜翌年春頃。 |

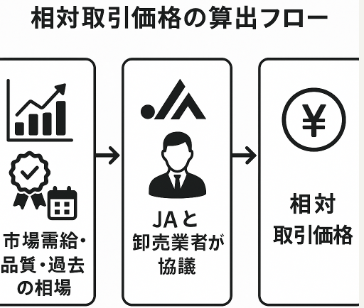

相対取引価格の算出フロー

JAは、生産者から集荷した米を卸売業者へ販売します。この際、市場の需給状況、米の品質(等級・銘柄)、過去の相場などを考慮して、JAと卸売業者が個別に交渉し、最終的な売買価格(相対取引価格)を決定します。この相対取引価格が、追加払いの有無や金額を決定する際の基準となります。

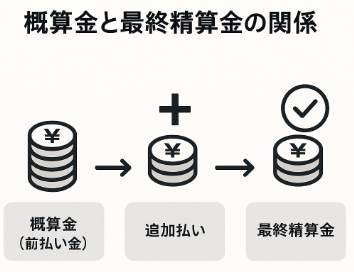

概算金・追加払い・最終精算金の関係

「追加払い」は、概算金と最終的な取引価格の差額を補填する仕組みであり、「最終精算金」は、概算金と追加払いを合計した、生産者が受け取る米の代金の総額です。

概算金はあくまでも仮の金額であり、市場価格の変動によっては、その後に最終価格が上昇する可能性があります。この際、生産者が損をしないよう、上昇分の差額を「追加払い」として支払うことで、公平性を保ちます。この仕組みによって、生産者は最終的に、その年の市場価格に見合った適正な金額(最終精算金)を受け取ることができます。

以下に、ある年のコシヒカリの価格例を挙げます。

| 金額(1俵60kgあたり) | 備考 | |

| 概算金 | 10,000円 | 収穫後、早期に支払い |

| 相対取引価格 | 12,000円 | 卸売業者との取引価格 |

| 追加払い | 2,000円 | 相対取引価格(12,000円)- 概算金(10,000円) |

| 最終精算金 | 12,000円 | 概算金(10,000円)+ 追加払い(2,000円) |

この例では、農家はまず概算金の10,000円を受け取り、その後、最終的な価格が決定した段階で追加払いの2,000円を受け取ります。最終的に受け取る合計額は、12,000円となります。

追加払いの発生や金額は、その年の市場動向に大きく左右されます。そのため、生産者は概算金だけでなく、追加払いの有無や最終精算金の見込みまで含めて経営計画を立てることが重要です。

米農家 利益率のリアルと改善策については、以下の記事で詳しく解説しています。利益率の算出方法やコスト削減のコツ、直販利益率改善策などがわかり、最終精算金を見据えた利益最大化を考える上で役立ちます。

追加払いの発生要件とタイミング

追加払いは、JAが設定した概算金よりも、卸売業者との間で決定された最終的な相対取引価格の方が高くなった場合に発生します。支払いのタイミングは、一般的に卸売業者との取引が一段落する年末から翌年の春にかけて行われます。

最終精算金決定までのステップ

- 概算金の設定と支払い: 収穫・出荷時期に合わせて、JAがその年の概算金価格を決定し、生産者に支払います。

- 相対取引価格の決定: JAは、生産者から集荷した米を卸売業者に販売し、市場価格を考慮した最終的な相対取引価格を決定します。

- 最終精算金の確定と支払い: 最終的な相対取引価格から、すでに支払われた概算金を差し引いた差額を「追加払い」として生産者に支払います。この時点で、概算金と追加払いを合計した「最終精算金」が確定します。

米農家が儲からない7つの根深い理由については、以下の記事で詳しく解説しています。米価下落と生産コスト高騰のダブルパンチや流通構造の課題などがわかり、概算金制度が生まれた背景を理解する上で役立ちます。

農家が違算金の最新価格表【ダウンロード】PDF・Excel入手方法

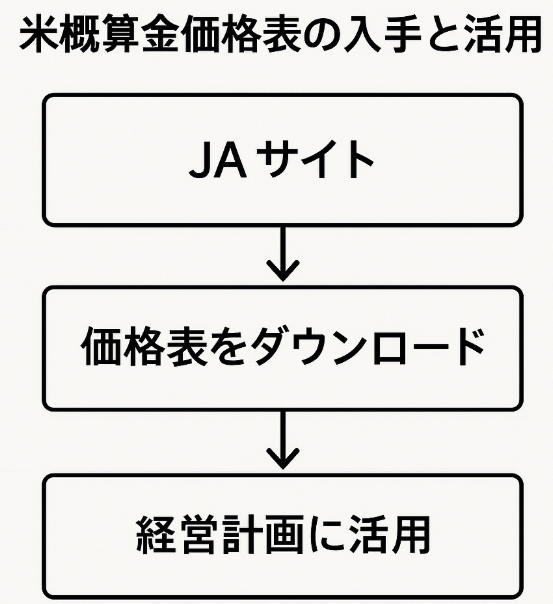

このセクションでは、米農家やJA職員が最も必要とする米概算金価格表を、PDFやExcel形式で入手する方法を具体的に解説します。最新の価格表をスムーズにダウンロードし、適切に活用することで、作付計画や経営判断に役立てることができます。

米概算金価格表 PDFダウンロード手順

米概算金価格表は、各地域のJA公式サイトでPDF形式で公開されるのが一般的です。JAのトップページから「お知らせ」「ニュースリリース」といった項目を探すことで、目的の情報を見つけられます。

米の概算金価格は、JAごとに決定されるため、JAごとの公式サイトに情報が掲載されます。また、価格表は、毎年特定の時期(収穫期直前)に発表される重要な情報であるため、ニュースリリースの形で公開されることがほとんどです。

「〇〇県 JA〇〇 令和〇年産 米概算金価格表」といったキーワードで検索すると、直接価格表のPDFにたどり着ける場合があります。公式サイト内で探す場合は、「お知らせ」や「新着情報」のコーナーで、価格表に関するリリースを探してみてください。

公式サイトの検索機能やGoogle検索を上手く活用することで、欲しい情報にたどり着くことができます。

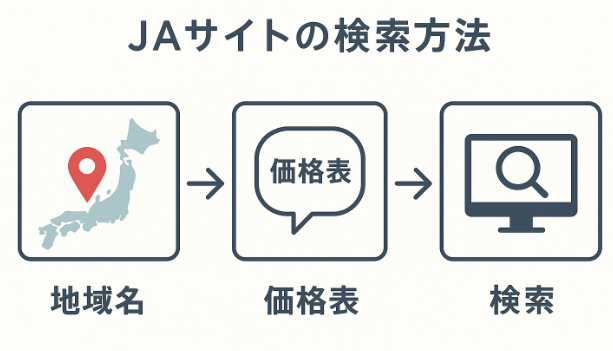

各JAサイトでの検索方法

JAグループは全国に多数存在し、価格表は各JAやJA全農の地域支社が発表します。そのため、お住まいの地域や出荷先のJA名を具体的に指定して検索することが重要です。

| 検索方法 | 具体例 |

| Google検索 | 「JAえひめ 令和7年産 米概算金価格表」 |

| JA公式サイト内検索 | 公式サイトの検索窓に「概算金」「価格表」と入力 |

注意点:ブラウザ・OS別トラブル対策

PDFファイルのダウンロード時に、ブラウザやOSの互換性によりファイルが開けない、文字化けするといったトラブルが発生することがあります。以下の対策を試してください。

- 別のブラウザで試す: Google Chromeで開けない場合、Microsoft EdgeやSafariなど別のブラウザで再度ダウンロードしてみる。

- PDFリーダーの更新: Adobe Acrobat Readerなど、PDF閲覧ソフトのバージョンを最新にアップデートする。

- ファイルを右クリックして保存: リンクを直接クリックするのではなく、右クリックして「名前を付けてリンク先を保存」を選択する。

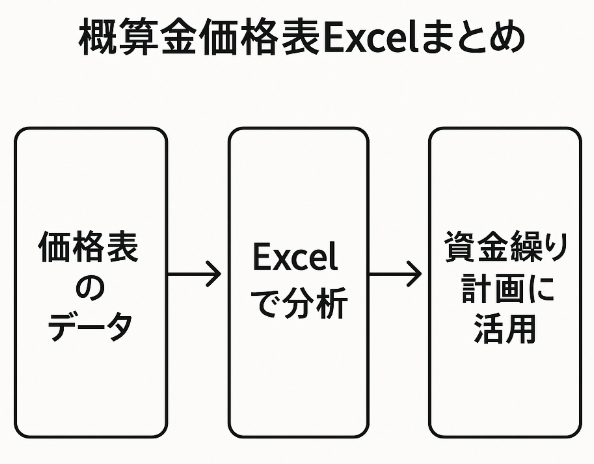

米概算金価格表 Excelまとめ入手方法

PDF形式の価格表が多い中で、全農の公式サイトではExcel形式の価格表が公開されることがあります。

Excel版はPDFと違い、データの並べ替えや計算が容易であるため、複数の品種や地域の価格を比較分析するのに非常に適しています。

全農の公式サイトでは、特定のページで全国の主要銘柄の概算金価格を一覧で公開することがあります。「全農 概算金 価格表」などで検索し、公式発表を確認しましょう。

詳細なデータ分析を行いたい場合は、PDFだけでなくExcel形式の価格表を探すのがおすすめです。

Excel版のメリット・使いどころ

- メリット: データの並べ替え(ソート)、フィルター機能、計算式の設定など、高度なデータ分析が可能です。

- 使いどころ: 複数のJAや品種の価格を比較して、自身の経営計画に最適な作付品種を検討したり、資金繰りのシミュレーションを行ったりする際に非常に有用です。

データ取り込み時のポイント

Excel形式の価格表をダウンロードする際は、以下の点に注意してください。

- 単位の確認: 価格は「60kgあたり」「10aあたり」など、単位が異なる場合があります。データを取り込む際は必ず単位を統一しましょう。

- 更新日の確認: 公開されているデータが最新のものか、更新日を必ずチェックしましょう。

令和7年産~令和6年産価格表一覧

年度ごとの価格表を比較することで、米価の変動トレンドを把握し、次年度の経営計画に活かせます。

米の価格は、その年の作況(天候など)や、社会全体の需給バランス、政策の変更など様々な要因によって変動します。過去数年分のデータを比較することで、変動の傾向を掴むことができます。

例えば、令和6年産の価格が前年比で大きく上昇していた場合、その要因が天候不順による供給減だったのか、あるいは消費動向の変化による需要増だったのかを分析し、令和7年産の価格予測に役立てることができます。

単年の価格だけでなく、複数年度の価格推移を追うことが、より精度の高い経営判断につながります。

年度ごとの主な変動ポイント

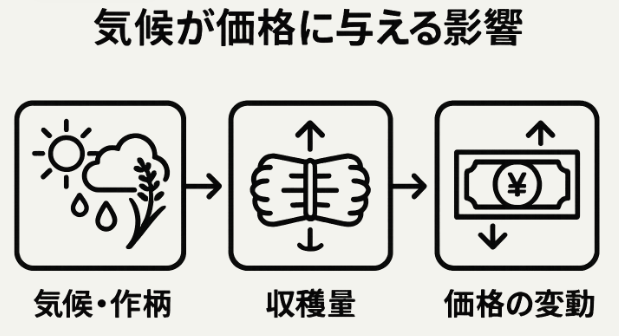

- 作況(作柄): 台風や長雨、猛暑など、天候不順があった年は収穫量が減り、価格が上昇する傾向があります。

- 需給バランス: 消費者の米離れや、海外市場の動向など、需要と供給のバランスが価格に影響を与えます。

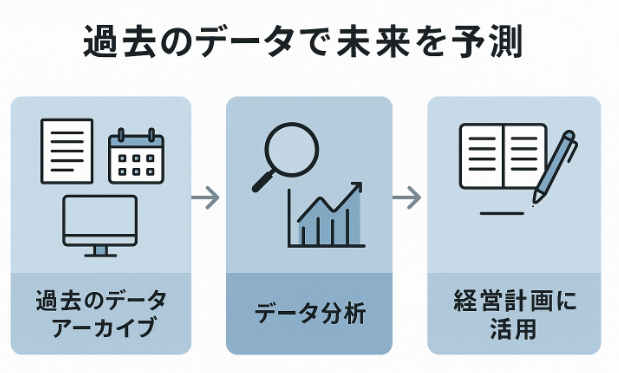

過去データのアーカイブ活用法

過去の概算金価格表は、JAの公式サイトや農林水産省の統計資料などでアーカイブとして保管されている場合があります。これらのデータは、長期的な経営計画を立てる際の貴重な資料となります。

米価の今後の見通しや予測ポイントについては、以下の記事にまとめた農家米価格の全て!2025年最新相場・推移・高値販売・賢い購入術までで詳しく解説しています。米価が変動する理由や政府の備蓄米放出などがわかり、作付計画や経営判断に役立てる上で役立ちます。

産地別・品種別比較|米概算金価格表の見方

米の概算金価格は、産地や品種、さらには品質等級によって大きく変動します。ここでは、これらの要素がどのように価格に影響を与えるのかを解説し、価格表をより深く読み解くためのポイントを紹介します。

都道府県別米概算金価格表比較

概算金価格は、同じ品種であっても都道府県によって差があります。これは、その地域のブランド力や気候・作柄といった要素が影響しているためです。

米の価格は、単に品種だけで決まるものではありません。その産地が持つブランドイメージや、その年の気候条件が米の品質に与える影響も大きいため、地域ごとに価格差が生じます。

「新潟県産コシヒカリ」が全国的に高い価格で取引されるのは、そのブランド力が確立しているからです。一方、台風などの被害を受けやすい地域では、その年の作柄が価格に直接影響し、変動が大きくなることがあります。

複数の地域の価格を比較することで、自身の産地の価格が全国的な相場の中でどのような位置付けにあるのかを把握することができます。

地域別の平均価格ランキング

農林水産省やJA全農が公開する統計データや価格表を参考に、主要な品種の価格を都道府県別に比較することで、おおまかな価格ランキングを作成することができます。このランキングは、作付計画や販路開拓の際に役立つ情報となります。

米農家年収ランキング【都道府県別】平均1000万稼ぐ成功事例については、以下の記事で詳しく解説しています。北海道が圧倒的1位の理由や高効率な稲作経営の要因などがわかり、自身の地域に合った経営戦略を立てる上で役立ちます。

気候・作柄が価格に与える影響

地域ごとの気候は、米の品質に大きく影響します。例えば、冷涼な気候を好む品種は、猛暑の年には品質が落ち、価格が下がる可能性があります。逆に、その年の天候が良好だった場合は、品質向上に伴い価格が上がる傾向にあります。

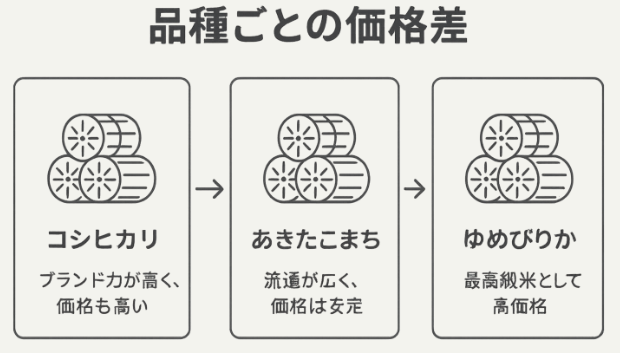

コシヒカリ・あきたこまち・ゆめぴりか等の価格差

米の概算金価格は、品種ごとに大きく異なります。これは、品種ごとの食味やブランドイメージ、栽培の難易度などが要因です。

米の品種にはそれぞれ独自の食味や特性があり、消費者の嗜好や市場の評価が価格に反映されます。また、特定の地域でしか栽培できない品種や、病気に弱い品種などは、栽培コストが高くなるため価格も高くなる傾向があります。

- コシヒカリ: 食味の良さから全国で高い人気を誇り、価格も安定して高い傾向にあります。

- ゆめぴりか: 北海道を代表する高級米で、独特のもっちりとした食感が特徴です。高いブランド力から、高価格で取引されます。

- あきたこまち: コシヒカリに似た食味を持ちつつ、比較的安価で手に入りやすいことから、広く流通しています。

どの品種を栽培するかは、価格だけでなく、自身の地域の気候や栽培コストなども考慮して慎重に判断することが重要です。

主要品種の特徴とブランド力

| 品種名 | 主な特徴 | ブランド力・価格帯 |

| コシヒカリ | 粘りが強く、食味に優れる。 | 全国的な知名度。価格は高め。 |

| あきたこまち | コシヒカリを親に持ち、バランスの取れた食味。 | 広く流通し、価格は比較的安定。 |

| ゆめぴりか | 強い粘りと甘み。冷めても美味しい。 | 北海道を代表する高級米。価格は高め。 |

品種別価格差の要因分析

品種ごとの価格差は、以下の要素で決まります。

- 食味・香り: 消費者が重視する食味や香りが良い品種は、高く評価されます。

- ブランド力: 特定の産地や品種が持つブランドイメージは、価格にプレミアムとして上乗せされます。

- 収量・安定性: 収量が多く、栽培が安定している品種は、市場に多く供給されるため、価格は安定しやすいです。

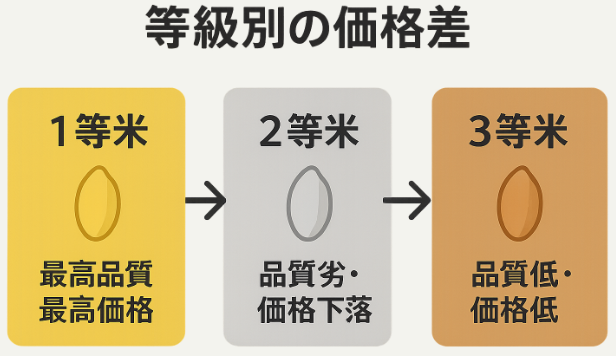

地域や等級(1等〜3等)が価格に与える影響

同じ品種・産地の米であっても、品質の「等級」によって価格は大きく変動します。

等級は、米の粒の大きさや形、着色粒や被害粒の混入率など、客観的な基準で定められた品質ランクです。等級が高いほど、見た目や食味が良く、市場価値が高まるためです。

JAが公表する価格表には、等級ごとの概算金価格が明記されています。例えば、「コシヒカリ 1等」と「コシヒカリ 2等」では、1俵あたり数百円から数千円の価格差が生じることも珍しくありません。

等級は、価格を決定する上で非常に重要な要素です。等級向上は、収益アップに直結するため、日々の栽培管理が重要となります。

等級別基準と価格差一覧

等級は、主に「農産物検査法」に基づいて検査機関によって定められます。

- 1等米: 粒が均一で、着色粒や被害粒の混入が極めて少ない、最も高品質な米。

- 2等米: 1等米に比べ、わずかに着色粒や被害粒が含まれるもの。

- 3等米: 着色粒や被害粒がやや多く、品質が劣るもの。

等級が1等から3等に下がるにつれて、価格は段階的に引き下げられます。

等級評価のポイントと向上策

等級を上げるためには、以下のポイントに注意して栽培管理を行う必要があります。

- 収穫時期の適正化: 適切な時期に収穫することで、粒の成熟度を均一に保ち、被害粒を減らすことができます。

- 病害虫の防除: 病害虫の被害を防ぐことで、着色粒や被害粒の発生を抑えます。

- 乾燥・調整の徹底: 適切な乾燥と、異物混入を防ぐための精米・調整作業を丁寧に行うことが重要です。

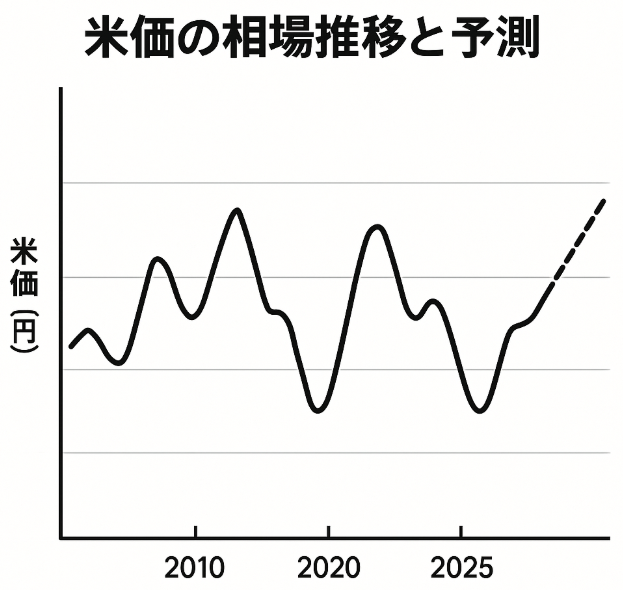

価格推移・見通し|過去データと2025年度予想

米価の動向を把握することは、将来の作付計画や経営戦略を立てる上で不可欠です。ここでは、過去の価格推移を分析し、2025年度以降の米価を見通すためのポイントを解説します。

過去3〜5年の米概算金価格推移グラフ

過去数年間の価格推移をグラフで視覚的に把握することで、価格変動のトレンドや周期を理解できます。

米価は、単年度だけでなく、複数年のスパンで変動する傾向があります。グラフは、価格のピーク(最高値)やボトム(最安値)がどの時期に発生したか、またその変動幅を直感的に捉えるのに役立ちます。

過去5年間の価格推移を見ると、ある年に価格が急騰した後、翌年には価格が落ち着くといったサイクルが見られることがあります。これは、前年の価格高騰を受けて生産者が増産に動き、供給過多になった結果、価格が下落するといった需給バランスの変化が背景にあります。

過去のデータから価格変動の要因を分析することで、将来の価格動向をより正確に予測する力を養うことができます。

米価の変動要因や2025年度以降の米価見通しについては、以下の記事にまとめた農家ニュースで最新の政策・市場価格・スマート農業の動向を把握する方法もおすすめです。政策改正のポイントや市場価格速報などがわかり、タイムリーな情報に基づいて経営判断を最適化する上で役立ちます。

データの収集方法と注意点

- 収集方法: 各JAの公式サイトで公開されている過去の価格表や、JA全農、農林水産省が発表する統計資料からデータを集める。

- 注意点: 単位(60kg、10aなど)や銘柄、等級を統一して比較することが重要です。

ピーク時・ボトム時の要因分析

- ピーク時の要因: 天候不順による作柄の悪化、世界的な食料価格の高騰、消費動向の変化(巣ごもり需要など)が考えられます。

- ボトム時の要因: 前年度の高騰を受けての増産、豊作による供給過多、消費者の米離れなどが考えられます。

価格変動要因(生産量・需給・円相場など)

米価の変動は、生産量や消費動向といった国内要因に加え、円相場や国際相場といった国外要因にも影響されます。

米価は、市場における需要と供給のバランスで決まります。国内の生産量が減れば価格は上がり、増えれば価格は下がるのが基本です。加えて、円相場が変動すると、輸入米の価格に影響し、それが国内価格にも波及することがあります。

- 生産量: 豊作の年は市場に米が多く出回り、価格は下がる傾向があります。逆に、台風などで被害を受けた年は、収穫量が減り価格が上がります。

- 円安: 円安が進むと、輸入米の価格が上昇するため、国産米の価格競争力が高まり、価格が上昇する可能性があります。

価格変動の要因は一つではありません。複数の要因を複合的に考慮することで、より精度の高い予測が可能になります。

生産量推移と消費動向

農林水産省が公表する米の生産量データや、家計調査データから、消費動向を把握することができます。これらを組み合わせることで、需給バランスの予測が立てられます。

円相場・国際相場との連動性

円相場が国内米価に直接的に影響することは少ないものの、小麦などの国際穀物相場と連動して変動することがあります。日々のニュースをチェックし、国際情勢にも目を向けることが重要です。

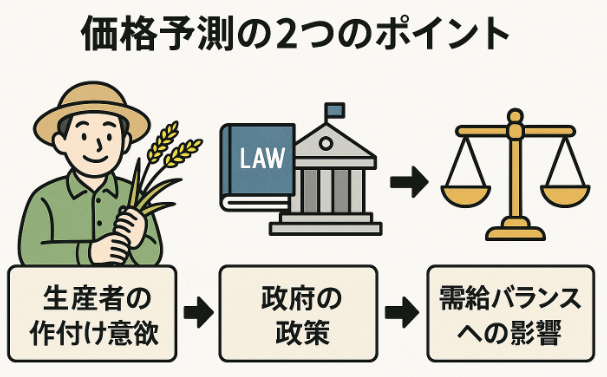

2025年度以降の米価見通しと予測ポイント

2025年度以降の米価は、気候変動リスクや政府の政策変更といった複数の要素によって変動する可能性があります。

近年、異常気象による作柄への影響が顕著になっています。また、政府の食料政策や補助金制度の変更は、生産者の作付意欲に直接影響するため、今後の価格動向を見通す上で重要な要素です。

政府が米の生産調整(減反)を緩和する、あるいは特定の品種への補助金を増やすといった政策変更があった場合、市場への供給量が変化し、価格に大きな影響を与える可能性があります。

見通しを立てる際は、過去のデータ分析に加え、最新の気象予報や政府の発表する政策情報を常に確認することが重要です。

政策変更の影響予測

農林水産省の公式サイトで、今後の食料政策や農業振興策に関する情報を定期的に確認しましょう。特に、主食用米の生産量目標や補助金制度の変更は、価格に直結する重要な情報です。

気候変動リスクと対応策

気候変動は、今後の米作りに不可避なリスクです。高温に強い品種への切り替えや、水管理の徹底など、気候変動に対応した栽培方法を取り入れることで、収量の安定化と品質向上を目指すことができます。

米農家向け 相対取引価格と追加払いの計算方法とは?

ここでは、米農家にとって最も関心の高い、相対取引価格と追加払いの具体的な計算方法を解説します。

相対取引価格とは?算出基準と単価(60kg)

相対取引価格は、JAと卸売業者の間で個別に交渉して決定される、米の最終的な取引価格です。この価格は通常、米1俵(60kg)を基準に算出されます。

米の価格は、市場の需給状況、品種、等級、産地など、様々な要素によって日々変動します。そのため、全国一律の価格ではなく、取引ごとに価格が決定される「相対取引」という形式が採用されています。

例えば、ある地域のJAと卸売業者が「令和7年産コシヒカリ 1等」の価格を1俵(60kg)あたり12,000円と合意した場合、この12,000円が相対取引価格となります。

相対取引価格は、概算金や追加払いの計算の基準となる重要な価格です。

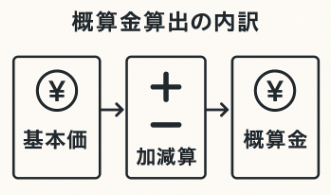

算出式の詳細解説

相対取引価格は、一般的に以下の要素を考慮して算出されます。

相対取引価格=基本価格+品種別加減算+等級別加減算

- 基本価格: その年の米全体の需給状況や過去の相場を参考に決定される、基準となる価格。

- 品種別加減算: コシヒカリやゆめぴりかなど、品種ごとのブランド力や人気に応じて価格が加算・減算されます。

- 等級別加減算: 1等、2等といった等級によって、価格が加算・減算されます。

事例:算出過程のシミュレーション

あるJAが設定した基本価格が10,000円/60kgだったとします。

- 品種別加算: コシヒカリであるため、+1,500円。

- 等級別加算: 1等米であるため、+500円。

- 算出された相対取引価格: 10,000円 + 1,500円 + 500円 = 12,000円

この価格を元に、後述する追加払いが計算されます。

追加払い基準と計算例

追加払いは、相対取引価格が、すでに支払われた概算金を上回った場合に発生する差額です。

生産者が受け取る米の代金総額(最終精算金)は、相対取引価格によって決まります。しかし、生産者には先に概算金が支払われているため、最終価格との差額を精算する必要があるからです。

以下のような状況を想定して計算例を示します。

| 項目 | 金額(1俵60kgあたり) |

| 相対取引価格 | 12,000円 |

| 概算金 | 10,000円 |

この場合、追加払いは「12,000円(相対取引価格) – 10,000円(概算金) = 2,000円」となります。農家は概算金と合わせて、合計12,000円を受け取ることになります。

追加払いの発生や金額は、その年の市場動向によって大きく左右されます。

基準価格との差額計算方法

追加払いの計算はシンプルで、相対取引価格から概算金を差し引くだけです。この際、出荷した米の総量(俵数やkg数)を乗じることで、農家が受け取る追加払いの合計金額が算出されます。

農家向け具体的計算シート紹介

作付計画や収支予測を立てる際には、以下のような簡単な計算シートを作成すると便利です。

| 金額(1俵60kgあたり) | 数量(俵) | 合計金額 | |

| 相対取引価格(見込み) | 12,000円 | 100俵 | 1,200,000円 |

| 概算金(既払い) | 10,000円 | 100俵 | 1,000,000円 |

| 追加払い | 2,000円 | 100俵 | 200,000円 |

このシートは、追加払いが見込めるかどうかのシミュレーションに役立ちます。

最終精算金へのステップ

最終精算金は、概算金と追加払いを合計した、生産者が最終的に受け取る米の代金総額です。

最終精算金は、その年の米の市場価値を正確に反映した価格であり、生産者の年間の売上を確定させる上で最も重要な金額です。

農家は、概算金をまず受け取り、その後、相対取引価格が確定した後に支払われる追加払いを受け取ることで、最終精算金の受け取りを完了します。

最終精算金が確定するまでのスケジュールを把握し、資金繰りの計画を立てることが重要です。

精算までのスケジュール

| 時期 | 主な流れ |

| 秋頃 | 概算金がJAから生産者に支払われる。 |

| 冬〜春頃 | JAと卸売業者の間で相対取引価格が確定する。 |

| 年末〜翌年春頃 | 確定した価格を元に追加払いが計算され、生産者に支払われる。 |

トラブル事例と対策

- トラブル: 概算金が想定よりも低く、資金繰りが厳しくなる。

- 対策: 過去の価格推移やその年の作柄情報を事前に把握し、概算金の見込みを立てておく。また、複数の品種を栽培してリスクを分散させることも有効です。

概算金や追加払いの計算と合わせて、以下の記事にまとめた農家経費の種類・割合・削減のコツ・確定申告!コストダウンと節税対策で儲かる経営も参考になるでしょう。経費の種類と内訳や確定申告のポイントなどがわかり、経理業務の効率化と節税対策に役立ちます。

JA・全農・農林水産省発行リンク集!米の概算金価格・統計データの公式資料

米の概算金価格や統計データは、正確な情報源から入手することが最も重要です。ここでは、信頼性の高い公式サイトへのリンクや、情報収集のポイントをまとめます。

JA各地発行の令和○年産 価格表PDFリンク集

最新の概算金価格表は、お住まいの地域を管轄するJAの公式サイトから直接入手するのが最も確実です。

米の概算金は、JAごとに決定されるため、各JAが独自に価格表を公表しています。これにより、自身の出荷先のJAの正確な情報を得ることができます。

以下に、主な地域別のJA公式サイトへのリンク例を示します。

北海道・東北エリア

- JA北海道中央会: https://www.ja-hokkaido.or.jp/

- JA全農あきた: https://www.zennoh.or.jp/akita/

関東・中部・近畿エリア

- JAグループ新潟: https://www.ja-niigata.or.jp/

- JAグループ茨城: https://www.ibaraki-ja.or.jp/

中国・四国・九州エリア

上記のリンクから、お近くのJAサイトを探し、「ニュースリリース」や「お知らせ」のページで価格表を検索してみてください。

全農公式サイトのExcel版公開情報

より広範囲のデータ分析を行いたい場合は、全農(全国農業協同組合連合会)の公式サイトで公開される情報を活用することが有効です。

全農は全国のJAを束ねる組織であり、地域をまたいだ広範なデータや統計情報を公開している場合があります。

「JA全農 概算金」で検索し、公式サイトの「お米情報」や「ニュースリリース」のページで、Excel形式の価格表や統計情報が公開されていないか確認しましょう。

全農のサイトは、全国的な動向や相場を把握するのに役立ちます。

検索方法とダウンロード手順

- 検索方法: JA全農の公式サイトにアクセスし、サイト内検索で「概算金」「米価」などのキーワードを入力する。

- ダウンロード手順: 該当するページで、ファイル名(例:「令和○年産概算金価格一覧_全国版.xlsx」)をクリックしてダウンロードします。

更新頻度と確認ポイント

全農からの情報は、各JAの概算金が決定される時期(一般的には8月〜9月頃)に合わせて公開されることが多いです。更新日を必ず確認し、最新の情報かどうかをチェックしましょう。

農林水産省やJAが提供する補助金や助成金については、以下の記事にまとめた農家補助金ガイド!種類・助成金一覧・2025年最新情報で詳しく解説しています。申請の流れと注意点や採択事例などがわかり、経営の多角化や設備投資に役立ちます。

農林水産省・食料事務所の統計資料参照法

より客観的なデータや、米価の背景にある政策情報を得たい場合は、農林水産省や地方の食料事務所が発行する資料を参照することが不可欠です。

農林水産省は、米の生産量や消費動向、政策に関する公式な統計データを公表しており、これらの情報は米価を予測する上で非常に重要な根拠となります。

「農林水産省 米の生産量」で検索すると、毎年の生産量や作付面積に関する統計データを見ることができます。

農林水産省のデータは、自身の経営判断の客観的な裏付けとして活用できます。

公開データベースの使い方

農林水産省の公式サイトには、「統計情報」のページがあり、米に関する様々なデータが公開されています。データのダウンロード方法や使い方についても解説されているため、参考にしましょう。

データ活用時の留意点

- データの出典を明記: 引用する際は、必ず農林水産省のデータであることを明記しましょう。

- 最新情報の確認: 統計データは、更新されることがあるため、必ず最新の情報を確認するようにしましょう。

よくある質問(FAQ)農家概算金・経営・資金繰りの疑問を解決

ここでは、概算金制度や、それに関連する農業経営・資金繰りに関するよくある質問にお答えします。

- 概算金と精算金(清算金)の違いは何ですか?

- 概算金が少ないと感じる主な原因は何ですか?

- 概算金に頼らず、収入を安定させるにはどうすれば良いですか?

- 概算金はどのように計算されますか?

- 概算金以外に農家が使える補助金はありますか?

- 資金繰りを安定させるためのコツはありますか?

- ブログ記事のネタはどのように探せば良いですか?

- ブログの収益化は具体的にどうすれば良いですか?

- 記事作成を外注するメリット・デメリットは?

- 検索順位を上げるSEO対策の基本は何ですか?

- どんな記事を書けば読者が集まりますか?

- 自分で農家ブログを始めるには何からすれば良いですか?

- 記事の品質を保つための注意点は何ですか?

- 農家ブログをAIで書くことはできますか?

これらのQ&Aを参考に、概算金を味方につけて安定した農業経営を実現できるよう、詳細をチェックしていきましょう。

概算金と精算金(清算金)の違いは何ですか?

概算金は、販売価格が確定する前に支払われる前払い金です。一方、精算金(清算金)は、最終的な販売価格が確定した後に、概算金との差額として支払われる金額です。

米価の相場と変動トレンドについては、こちらの記事で詳しく解説しています。米価が変動する理由や政府の備蓄米放出などがわかり、概算金や精算金が決定される背景を理解する上で役立ちます。

概算金が少ないと感じる主な原因は何ですか?

概算金が少ないと感じる主な原因は、市場価格の低迷や品質、そして生産コストの高騰にあります。

米農家が儲からない7つの根深い理由については、こちらの記事で詳しく解説しています。米価下落と生産コスト高騰のダブルパンチや流通構造の課題などがわかり、概算金が少ない根本原因を理解する上で役立ちます。

概算金に頼らず、収入を安定させるにはどうすれば良いですか?

概算金に依存しすぎないためには、直販や加工品開発、補助金の活用など、収入を多角化する戦略が有効です。

農業経営の計画・戦略・補助金活用ノウハウについては、こちらの記事で詳しく解説しています。計画の立て方やコスト削減の具体例などがわかり、概算金以外の収入を増やすための戦略を立てる上で役立ちます。

資金繰りを安定させるためのノウハウは、以下の記事にまとめた個人事業主農家ガイド!開業・確定申告・資金調達・経営改善や補助金・融資も必見でも詳しく解説しています。開業手続きや青色申告のメリット、活用できる補助金・融資制度などがわかり、資金繰り改善と経営安定化に役立ちます。

概算金はどのように計算されますか?

概算金は、JAが市場の動向や過去の価格データをもとに算出する暫定的な金額です。

米農家 利益率のリアルと改善策については、こちらの記事で詳しく解説しています。利益率の算出方法やコスト削減のコツ、直販利益率改善策などがわかり、概算金の算出方法を理解した上で、利益を最大化する上で役立ちます。

概算金以外に農家が使える補助金はありますか?

はい、あります。国や地方自治体は、新規就農者支援やスマート農業導入支援など、様々な目的で補助金や助成金を提供しています。

農家が使える補助金・助成金については、こちらの記事にまとめた農家補助金ガイド!種類・助成金一覧・2025年最新情報で詳しく解説しています。申請の流れと注意点や採択事例などがわかり、経営の多角化や設備投資に役立ちます。

資金繰りを安定させるためのコツはありますか?

資金繰りを安定させるためには、概算金に頼るだけでなく、年間の収支計画を立てることが重要です。

資金繰りを安定させるためのノウハウは、別記事にまとめた個人事業主農家ガイド!開業・確定申告・資金調達・経営改善や補助金・融資も必見でも詳しく解説しています。開業手続きや青色申告のメリット、活用できる補助金・融資制度などがわかり、資金繰り改善と経営安定化に役立ちます。

確定申告や税務処理について専門的なサポートを受けたい方は、以下の記事にまとめた農業専門税理士に相談して確定申告や税務処理を依頼も検討してみてください。税理士の選び方や顧問料の相場、法人化支援などがわかり、経理業務の効率化と節税対策に役立ちます。

ブログ記事のネタはどのように探せば良いですか?

ブログ記事のネタに困ることは、多くの農家さんが抱える悩みの一つです。農家ブログのネタ切れ解消のコツについては、こちらの記事にまとめた農家ブログのネタ切れ解消のコツ!探し方・収益化・更新継続の秘訣とはで詳しく解説しています。農作業ログからのネタ収集やアイデアストック術などがわかり、ネタに困ることなくブログを継続する上で役立ちます。

ブログの収益化は具体的にどうすれば良いですか?

ブログの収益化には、アフィリエイト、Googleアドセンス、そして直販など、様々な方法があります。農家ブログの収益化方法!稼ぎ方モデルと成功事例については、こちらの記事にまとめた農家ブログの収益化方法!稼ぎ方モデルと成功事例、始め方、販路拡大のコツで詳しく解説しています。収益化モデルの比較や直販モデルの活用法などがわかり、ブログを経営の柱に育てる上で役立ちます。

農業経営の計画・戦略・補助金活用ノウハウについては、以下の記事で詳しく解説しています。計画の立て方やコスト削減の具体例などがわかり、概算金以外の収入を増やすための戦略を立てる上で役立ちます。

記事作成を外注するメリット・デメリットは?

日々の農作業で忙しく、ブログ更新に手が回らない場合は、記事作成を専門家に外注するのも一つの方法です。農家向け記事作成代行サービスを比較については、こちらの記事で詳しく解説しています。料金相場や選び方、成功事例などがわかり、費用対効果の高い依頼を実現する上で役立ちます。

検索順位を上げるSEO対策の基本は何ですか?

農家ブログの集客力を高めるには、SEO対策が不可欠です。農家ブログSEO対策の基礎については、こちらの記事にまとめた農家ブログSEO対策の基礎【未経験】集客・収益化を成功させる書き方などで詳しく解説しています。キーワード選定やSEOに強い記事の書き方、内部リンクなどがわかり、Web集客を強化する上で役立ちます。

どんな記事を書けば読者が集まりますか?

せっかく記事を書くなら、多くの人に読まれたいものです。農家ブログで読者が集まる記事の書き方については、こちらの記事で詳しく解説しています。読者の悩みを解決する記事やストーリーを伝える記事、信頼性を高める写真の活用法などがわかり、多くの読者を惹きつける上で役立ちます。

自分で農家ブログを始めるには何からすれば良いですか?

農家ブログを始めるには、まずプラットフォーム選びやドメイン取得、初期設定などが必要です。農家ブログの始め方【ステップバイステップ】については、こちらの記事にまとめた農家ブログの始め方【ステップバイステップ】作り方や収益化などのコツとはで詳しく解説しています。目的設定や作り方、収益化のコツなどがわかり、農家ブログをスムーズに開設し、運営する上で役立ちます。

記事の品質を保つための注意点は何ですか?

農家ブログの記事の品質を保つには、専門知識の正確性と、読者が読みやすい文章構成が重要です。記事の品質向上には、こちらの記事にまとめた農家専門ライターとは?特徴・メリット・選び方から始め方なども参考になるでしょう。ライターの専門性や取材・執筆フローなどがわかり、プロの力を借りて記事の品質を高める上で役立ちます。

農家ブログをAIで書くことはできますか?

「農家ブログを書く時間がない」という農家さんにとって、AIライティングツールは強力な味方になります。農家ブログをAIで書く方法については、こちらの記事にまとめた農家向けAIライティングブログ活用術!効率化×自動更新×SEOで売上アップを実現も参考になるでしょう。ブログネタの自動生成やAI SEO対策などがわかり、ブログ運営を効率化し、収益を向上させる上で役立ちます。

【実践】米概算金価格表活用術で素敵な未来を手に入れよう

米概算金価格表は、単なる数字の羅列ではありません。これらを戦略的に活用することで、作付計画や資金繰り、さらには長期的な経営安定にまで繋げることができます。

作付計画立案に役立つ価格表活用法

概算金価格表を複数年分比較分析することで、どの品種が安定した価格で取引されているか、あるいはどの品種が価格上昇の可能性があるかを判断し、次年度の作付計画に活かせます。

価格が安定している品種は、収益が予測しやすく、経営リスクを低減できます。一方、特定の年で価格が急騰した品種は、その要因を分析することで、将来的な収益アップのチャンスを見出すことができます。

過去3年間で価格が安定していた品種Aと、ある年に価格が大きく上昇した品種Bがあったとします。経営の安定を重視するなら品種A、収益の拡大を目指すなら品種Bの作付を検討するといった判断ができます。

単一の品種に依存するのではなく、価格変動リスクを分散させるために複数の品種を栽培する「複合経営」も一つの手です。

資金繰り・販路交渉のための価格分析コツ

価格表を分析することで、資金繰りや販路交渉を有利に進めるための材料を得ることができます。

概算金価格は、収穫後の早い段階で受け取れる現金です。この金額を事前に把握することで、農作業に必要な資材購入や人件費などの資金繰りを計画的に行うことができます。また、卸売業者との交渉時には、客観的な価格データがあることで、より説得力のある交渉が可能になります。

「今年の〇〇県産コシヒカリ1等の概算金は、昨年比で〇〇円上昇しています。これは、市場の期待値が高いことを示しています。」といった具体的なデータを提示することで、交渉相手に好印象を与えられます。

価格表は、単なる情報ではなく、経営の武器として活用できる貴重なデータです。

JA説明資料作成のテンプレート活用

JA職員の方であれば、概算金価格表のデータを活用することで、組合員向けの説明資料や会議資料を効率的に作成できます。

価格表のデータは、組合員に対する価格決定根拠の説明や、次年度の作付推奨品種の提案に不可欠な情報です。これらのデータをテンプレート化しておくことで、資料作成の時間を大幅に短縮できます。

「令和7年産概算金価格と、令和6年産との比較グラフ」や、「主要品種の価格帯別ランキング」といったテンプレートを作成しておくと、毎年同じ形式で資料を作成でき、組合員への説明もスムーズになります。

テンプレートを活用することで、業務効率化と組合員への情報提供の質向上が同時に実現します。

米農家年収ランキング【都道府県別】平均1000万稼ぐ成功事例については、以下の記事で詳しく解説しています。北海道が圧倒的1位の理由や高効率な稲作経営の要因などがわかり、作付計画と年収目標を連動させる上で役立ちます。

長期経営安定のための見通し活用ポイント

過去のデータと見通しを組み合わせることで、長期的な視点での経営戦略を立てることができます。

米価は、短期的な変動だけでなく、数年単位の大きなトレンドが存在します。このトレンドを把握することで、将来の市場動向を予測し、自身の経営を長期的に安定させるための戦略を練ることが可能になります。

例えば、若者世代の米離れが進んでいるという長期的な消費動向を把握すれば、多品種米の栽培や加工米の販売など、新たな販路開拓を検討するきっかけになります。

米概算金価格表は、単年度の収支を把握するだけでなく、未来の農業経営をデザインするための羅針盤として活用できます。

米農家が儲かるは嘘?年収・収益の実態と成功戦略、稼ぐコツとはについては、以下の記事でさらに詳しく解説しています。成功戦略や赤字の原因と対策などがわかり、米価変動のリスクを乗り越える上で役立ちます。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。