日本有機農業学会は、有機農業に関する研究、実践、政策提言、そして関係者間の交流を推進する学術団体です。この学会は、多岐にわたる専門分野を持つ人々が集い、有機農業の発展に貢献しています。特に、以下の点が日本有機農業学会の活動の大きな特徴です。

- 最新の学術研究から実践的な技術開発まで、幅広いテーマを扱っています。

- 研究者、実践農家、行政担当者、企業関係者、そして学生といった多様な立場の人々が集まります。

- 政策提言を通じて、有機農業の普及と持続可能な食料システムの実現に貢献しています。

この記事を読むと、日本有機農業学会がどのような組織であり、どのような活動を行っているのか、その全体像を把握できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、学会の提供する価値を十分に理解できず、入会や活動参加の機会を逃してしまう可能性があるため、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

目次

日本有機農業学会の概要と沿革

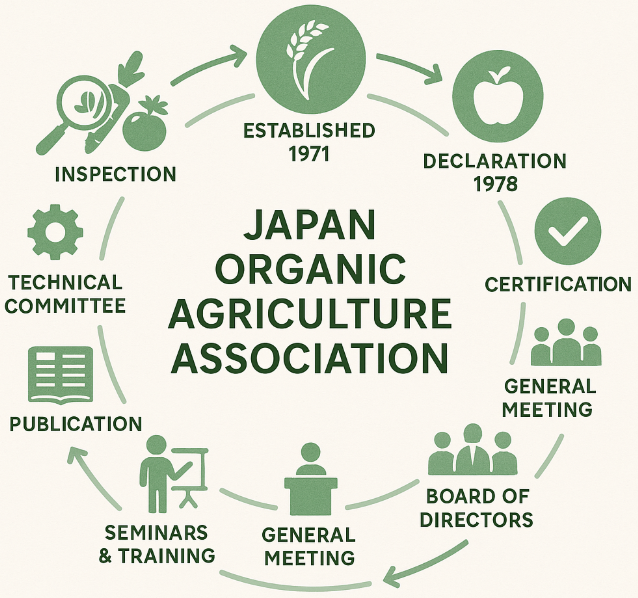

日本有機農業学会は、有機農業の科学的発展と社会貢献を目指して設立されました。その活動は多岐にわたり、有機農業に関わる様々な分野の専門家や実践者が集まる場となっています。学会の設立目的や組織体制、そしてこれまでの歩みを理解することは、学会がどのような役割を担っているのかを把握する上で非常に重要です。

設立目的・組織体制と役割

日本有機農業学会は、有機農業に関する科学的な研究を推進し、その成果を社会に還元することを目的としています。この目的を達成するために、学会は独自の組織体制を構築し、各部門がそれぞれの役割を担っています。

設立趣旨の背景

有機農業は、持続可能な食料生産システムとしてその重要性が認識されています。しかし、その実践には科学的な根拠に基づいた技術開発や、社会的な理解の促進が不可欠です。日本有機農業学会は、このような背景から、有機農業を多角的に研究し、その普及と発展に寄与することを目指して設立されました。

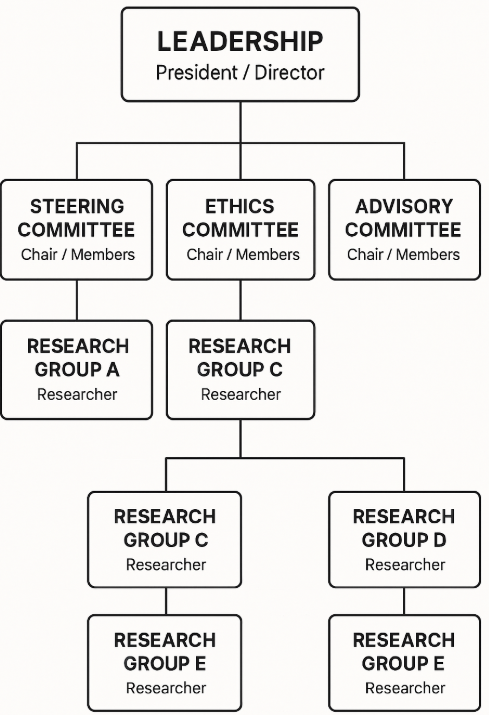

組織図と主要担当部門

日本有機農業学会は、理事会を中心とした運営体制をとっており、複数の委員会や研究部会が具体的な活動を推進しています。主要な部門としては、学会誌の編集を行う「編集委員会」や、年次大会の企画・運営を担う「企画委員会」などがあります。これらの部門が連携し、学会の多岐にわたる活動を支えています。

沿革と主要活動分野

日本有機農業学会は、設立以来、有機農業を取り巻く環境の変化に対応しながら、その活動範囲を広げてきました。これまでの歩みと現在の主要な活動分野を知ることで、学会が果たす社会的な役割がより明確になります。

年表で見る学会の歩み

日本有機農業学会は、〇〇年に設立され、以来、有機農業に関する学術研究の拠点として活動してきました。初期には基礎研究に重点を置いていましたが、近年では実践的な技術開発や政策提言にも力を入れるようになっています。例えば、〇〇年には、有機農業推進法の成立に際して、学会として提言を行うなど、政策形成にも積極的に関与しています。

現在の研究部会一覧

現在、日本有機農業学会には、特定の研究テーマに特化した複数の研究部会が存在します。これらの部会では、土壌管理、病害虫管理、有機作物育種、有機畜産、流通・経済、環境影響評価など、多岐にわたる分野で活発な議論と研究が行われています。各部会は定期的に会合を開催し、研究成果の発表や情報交換を行っています。

主な活動と学会誌『有機農業研究』

日本有機農業学会は、研究成果の発表の場として年次大会やシンポジウムを定期的に開催し、また、学会誌『有機農業研究』を通じて最新の研究知見を発信しています。これらの活動は、有機農業に関する知識の普及と発展に不可欠です。

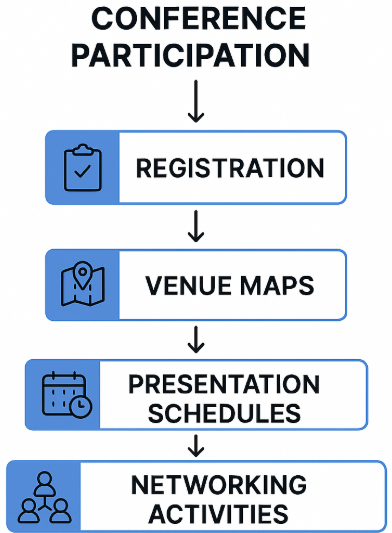

年次大会・シンポジウム情報と参加方法

年次大会とシンポジウムは、学会員や有機農業に関心のある人々にとって、最新の研究成果に触れ、意見交換を行う貴重な機会です。これらのイベントは、有機農業の発展に貢献する多様なテーマを取り上げています。

次回大会開催地・日程

日本有機農業学会の年次大会は、例年異なる場所で開催され、全国各地の有機農業に関する取り組みを紹介する場にもなります。次回の大会開催地と日程は、学会の公式ウェブサイトやメールマガジンで告知されます。参加を希望する方は、これらの情報を定期的に確認することをおすすめします。

参加申込の流れと参加費

年次大会やシンポジウムへの参加は、通常、事前にオンラインでの申し込みが必要です。参加費は、会員か非会員か、また学生か一般かによって異なりますが、会員は優遇された料金で参加できます。詳細は、各イベントの案内ページに掲載されます。

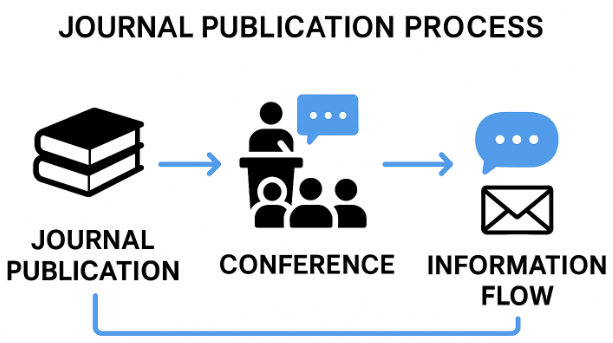

論文投稿・バックナンバー閲覧法

学会誌『有機農業研究』は、有機農業に関する学術論文が掲載される主要な媒体です。研究者にとっては自身の研究成果を発表する場であり、有機農業に関心のある人にとっては最新の知見を得るための重要な情報源となります。

投稿規定と査読プロセス

『有機農業研究』に論文を投稿する際は、定められた投稿規定に従う必要があります。投稿された論文は、専門家による厳正な査読プロセスを経て掲載の可否が決定されます。この査読プロセスにより、掲載される論文の学術的な質が保証されています。

オンラインジャーナルの使い方

『有機農業研究』のバックナンバーは、オンラインジャーナルとして公開されており、学会のウェブサイトからアクセスできます。会員は、会員限定のデータベースを通じて全ての論文を閲覧することが可能です。非会員でも、一部の論文は無料で閲覧できる場合があります。

メールマガジン・イベント案内

日本有機農業学会は、メールマガジンやイベント案内を通じて、会員や関心のある人々に最新情報を提供しています。これらのツールを活用することで、学会の活動や有機農業に関する最新の動向を常に把握できます。

メルマガ登録方法

日本有機農業学会のメールマガジンは、学会のウェブサイトから簡単に登録できます。登録することで、年次大会やシンポジウムの開催情報、新刊案内、研究部会の活動報告など、多様な情報が定期的に配信されます。

定期的セミナー・ワークショップ一覧

学会では、年次大会やシンポジウムの他にも、特定のテーマに焦点を当てたセミナーやワークショップを定期的に開催しています。これらのイベントは、実践的な技術習得や、特定の分野における深い知識の獲得に役立ちます。開催情報は、メールマガジンやウェブサイトで随時更新されます。

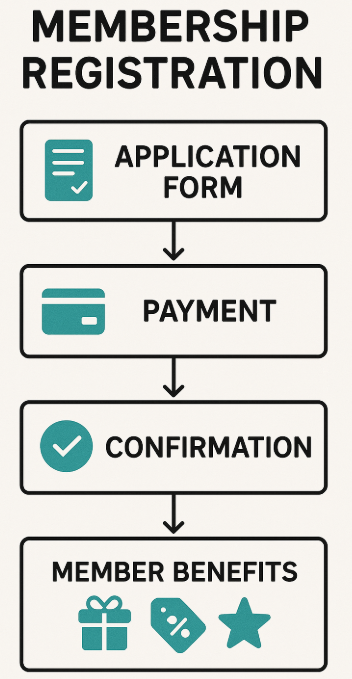

会員になるには?入会方法・特典ガイド

日本有機農業学会の会員になることで、学術情報の早期入手、研究交流の機会、そして様々な特典を享受できます。ここでは、入会を検討している方のために、会員種別、会費、手続き、そして会員特典について詳しく解説します。

会員種別・会費・入会手続き

日本有機農業学会には、個人の研究者や実践者から、法人、学生まで、多様な会員種別が用意されています。それぞれの目的に合った会員種別を選ぶことで、学会の活動に効果的に参加できます。

個人会員 vs 団体会員の比較

日本有機農業学会には、主に個人会員と団体会員の2種類の会員種別があります。個人会員は、有機農業の研究者、実践者、学生などが対象となり、個人の立場で学会の活動に参加できます。一方、団体会員は、企業や研究機関、NPO法人などが対象となり、組織として学会活動に貢献し、情報を共有できます。

| 会員種別 | 対象 | 主なメリット |

| 個人会員 | 有機農業の研究者、実践者、学生など | 学会誌の購読、年次大会参加費優遇、研究部会への参加 |

| 団体会員 | 企業、研究機関、NPO法人など | 複数名での学会誌購読、会員限定情報の共有、学会との連携強化 |

オンライン申請と郵送申請のステップ

入会手続きは、オンラインまたは郵送で行うことができます。オンライン申請が最も迅速で簡単な方法です。学会の公式ウェブサイトにある入会案内ページから、必要事項を入力し、会費を納入することで手続きが完了します。郵送の場合は、入会申込書をダウンロードし、必要事項を記入の上、事務局へ送付します。いずれの場合も、入会金と年会費の納入が必要です。

会員特典:論文閲覧・大会参加費優遇

学会員は、非会員にはない様々な特典を享受できます。これらの特典は、有機農業に関する最新の知識を得たり、研究活動を推進したりする上で非常に有用です。

会員限定データベースへのアクセス

会員は、学会誌『有機農業研究』の全バックナンバーや、年次大会の発表要旨集などを収録した会員限定のデータベースにアクセスできます。これにより、過去の研究成果を自由に閲覧し、自身の研究や実践に役立てることが可能です。

割引率と適用条件

年次大会やシンポジウムへの参加費は、会員の場合、非会員よりも大幅に割引されます。割引率はイベントによって異なりますが、通常、登録費の半額程度になることが多いです。この割引は、年会費を納入済みの正会員、学生会員に適用されます。

研究者・実践者・学生別メリット

日本有機農業学会の会員になることは、それぞれの立場において特有のメリットをもたらします。自身の専門分野や目的に合わせて、学会の資源を最大限に活用できます。

研究者向けネットワーキング機会

研究者にとって、学会は国内外の有機農業研究者との貴重なネットワーキングの場です。年次大会や研究部会での交流を通じて、共同研究のパートナーを見つけたり、新たな研究アイデアを得たりすることができます。また、自身の研究成果を発表する機会も豊富に用意されています。

実践者向け技術講習

有機農家や農業指導者といった実践者の方々には、最新の有機農業技術に関する情報提供や、具体的な課題解決に向けた技術講習の機会が提供されます。例えば、土づくりや病害虫管理の具体的な方法論について、専門家から直接学ぶことができます。

学生向け奨学助成制度

学生会員には、有機農業に関する研究を奨励するための奨学助成制度や、学会大会での発表支援などが用意されています。これにより、学生は研究活動に専念しやすくなり、将来の有機農業分野を担う人材としての成長を促されます。

有機農家・農業指導者が知りたい実践技術交流

有機農業の実践においては、常に新たな技術や知見が求められます。日本有機農業学会は、有機農家や農業指導者が抱える具体的な課題に対し、科学的根拠に基づいた実践技術や成功事例を提供することで、その解決を支援しています。

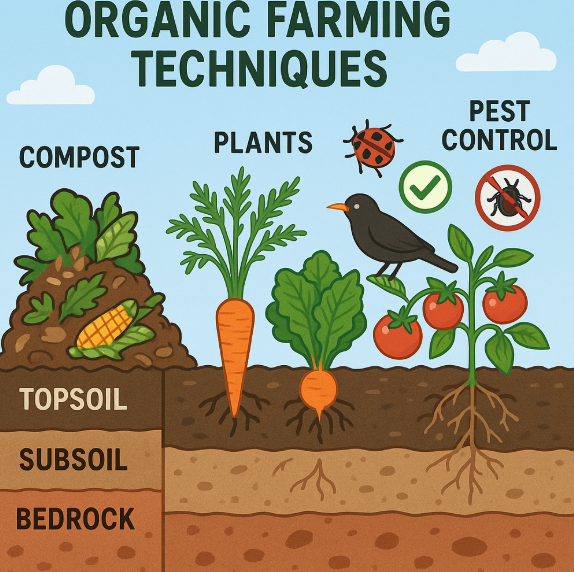

土づくり・堆肥製造技術

有機農業の根幹をなすのが、健全な土づくりです。質の高い土壌は、作物の生育を促進し、病害虫への抵抗力を高めます。学会では、最新の土づくり技術や効率的な堆肥製造法に関する情報が活発に交換されています。

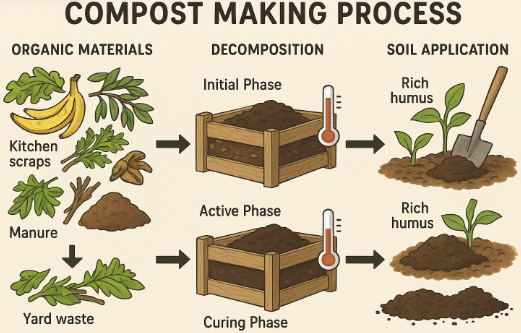

堆肥の原料と製造プロセス

良質な堆肥を製造するためには、適切な原料の選定と、微生物の働きを最大限に引き出す製造プロセスが重要です。学会では、家畜糞、植物残渣、食品残渣など、様々な有機物を活用した堆肥化技術や、温度管理、水分調整、切り返しなどの具体的な製造プロセスに関する研究成果が発表されています。例えば、特定の微生物資材を用いることで、堆肥化期間を短縮し、より高品質な堆肥を生産する技術などが紹介されています。

適用事例:地域振興と6次産業化

土づくりや堆肥製造技術は、単なる農業技術に留まらず、地域振興や6次産業化にも貢献しています。地域で発生する有機廃棄物を堆肥として活用することで、資源の循環を促進し、地域内での経済活動を活性化させる事例も報告されています。例えば、地域の畜産農家と有機農家が連携し、畜産副産物から高品質な堆肥を生産し、それを地域の有機野菜生産に活用することで、地域ブランド野菜の創出につながったケースなどがあります。

病害虫管理・化学肥料・農薬不使用の実践法

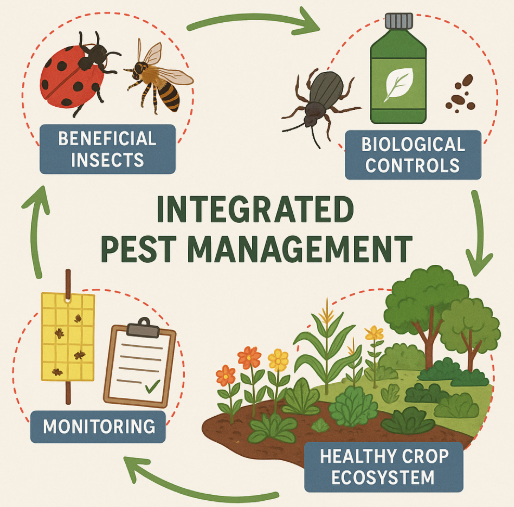

化学肥料や農薬に頼らない病害虫管理は、有機農業の重要な要素です。学会では、生態系の力を活用した病害虫防除技術や、化学合成資材を使用しない作物栄養管理に関する実践的な知見が共有されています。

生物農薬と微生物活用技術

病害虫の防除においては、化学農薬に代わる生物農薬や、土壌中の有用微生物を活用した技術が注目されています。学会では、特定の天敵昆虫を利用した害虫駆除の事例や、病原菌の増殖を抑制する微生物資材の開発と応用に関する研究が発表されています。これらの技術は、作物の健全な生育を促し、環境負荷を低減する効果が期待されます。

モニタリングと早期警戒システム

病害虫の発生を未然に防ぎ、被害を最小限に抑えるためには、作物の状態や病害虫の発生状況を定期的にモニタリングし、早期に異常を察知するシステムが重要です。学会では、IoT技術を活用したスマート農業による病害虫の早期発見システムや、地域の気象データと病害虫の発生パターンを組み合わせた予測モデルの開発など、実践的なモニタリングと早期警戒システムに関する研究が進められています。

成功事例と地域振興・6次産業化

有機農業の成功事例は、他の農家や地域にとって大きな示唆を与えます。学会では、技術的な成功だけでなく、地域経済への貢献や6次産業化を通じた農家経営の多角化に成功した事例も共有されています。

モデル農場の取り組み

全国各地には、先進的な有機農業の実践によって、高い収益性や環境保全効果を実現しているモデル農場が存在します。学会では、これらのモデル農場における具体的な栽培体系、経営戦略、そして地域との連携事例が紹介されます。例えば、多品目少量生産と直売を組み合わせることで高収益を実現した農場や、有機JAS認証の取得と地域ブランド化を同時に進めた農場の取り組みなどが発表されます。

地域ブランド化の手順

有機農産物の地域ブランド化は、付加価値を高め、消費者の信頼を獲得するために有効な戦略です。学会では、地域特性を活かした有機農産物のブランド構築、マーケティング戦略、そして販売促進活動に関する知見が共有されています。例えば、地域内の有機農家が連携して統一ブランドを立ち上げ、加工品の開発や観光と結びつけることで、地域全体の活性化に貢献した事例などが議論されます。

研究者・大学院生向けネットワークと論文発表機会

日本有機農業学会は、有機農業分野の研究者や大学院生にとって、自身の研究成果を発表し、他の研究者と交流を深めるための重要なプラットフォームです。学会の活動を通じて、研究の質を高め、新たな共同研究の機会を見つけることができます。

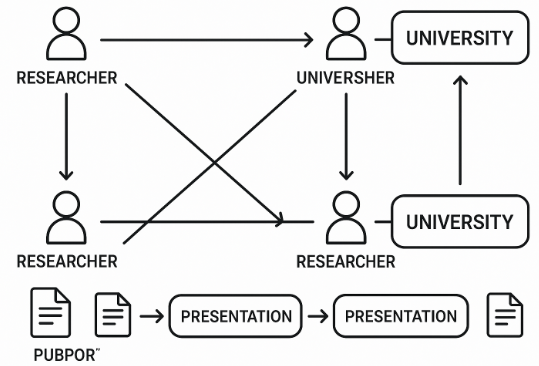

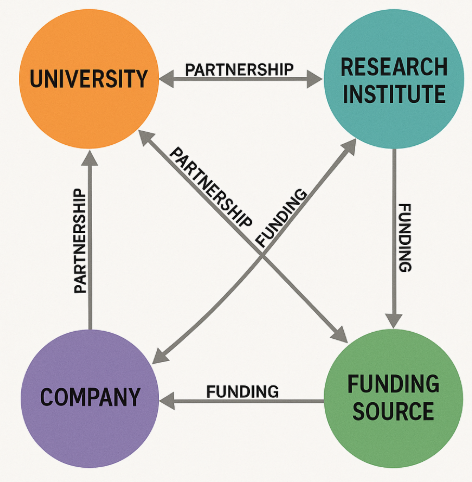

共同研究マッチングと産学連携

有機農業研究の進展には、研究機関間の連携や、企業との産学連携が不可欠です。学会は、これらの連携を促進するための様々な機会を提供しています。

プロジェクト公募情報の探し方

学会のウェブサイトやメールマガジンでは、有機農業に関する共同研究プロジェクトや、外部資金の公募情報が定期的に掲載されます。これらの情報は、研究資金の確保や、新たな研究テーマを見つける上で非常に役立ちます。また、学会の年次大会やシンポジウムでは、共同研究のニーズを持つ研究機関や企業がプレゼンテーションを行うこともあります。

連携企業・機関リスト

日本有機農業学会には、有機農業に関連する様々な企業や研究機関が会員として参加しています。学会事務局や各研究部会を通じて、共同研究や技術提携に関心のある企業・機関のリストを入手できる場合があります。このような情報は、具体的な連携先を探す上で有効な手がかりとなります。

シンポジウム参加・ポスター口頭発表のコツ

学会のシンポジウムや年次大会での発表は、自身の研究成果を広く知ってもらい、フィードバックを得るための貴重な機会です。効果的な発表を行うためのポイントを押さえることが重要です。

効果的なアブストラクトの書き方

アブストラクト(要旨)は、発表内容の骨子を短くまとめたものであり、聴衆が発表を聞くかどうかを判断する重要な要素です。アブストラクトには、研究の目的、方法、主な結果、そして結論を簡潔かつ明確に記述する必要があります。特に、新規性や重要性が伝わるように工夫し、キーワードを適切に含めることで、検索エンジンでの可視性も高まります。

発表資料作成のポイント

口頭発表やポスター発表の資料は、視覚的に分かりやすく、かつ情報が整理されていることが重要です。口頭発表では、スライドのデザイン、文字の大きさ、図表の配置に注意し、聴衆が内容を理解しやすいように構成します。ポスター発表では、限られたスペースに必要な情報を凝縮し、一目で研究の全体像が把握できるような工夫が求められます。いずれの発表形式でも、発表者が伝えたい核心メッセージが明確に伝わるように、簡潔な表現を心がけましょう。

実証研究データと生態系機能解析

有機農業は、単なる栽培技術にとどまらず、生態系全体の機能と密接に関連しています。学会では、実証研究を通じて得られたデータや、生態系機能の解析に関する知見が共有されています。

土壌微生物解析手法

有機農業における土壌の健全性は、多様な微生物の活動によって支えられています。学会では、土壌中の微生物群集の構成や機能、その変動を解析するための最新の手法が紹介されます。例えば、DNAシーケンス技術を用いた微生物叢解析や、土壌酵素活性の測定による土壌の生物的健全性評価など、具体的な解析手法やその応用事例が議論されます。

データ公開プラットフォームの活用法

実証研究によって得られたデータは、共有されることでその価値がさらに高まります。学会では、有機農業に関する多様なデータを公開するためのプラットフォームの活用法や、データの標準化、品質管理に関する議論が行われています。これにより、研究者間のデータ共有が促進され、より大規模なデータ解析や、新たな知見の発見につながることが期待されます。

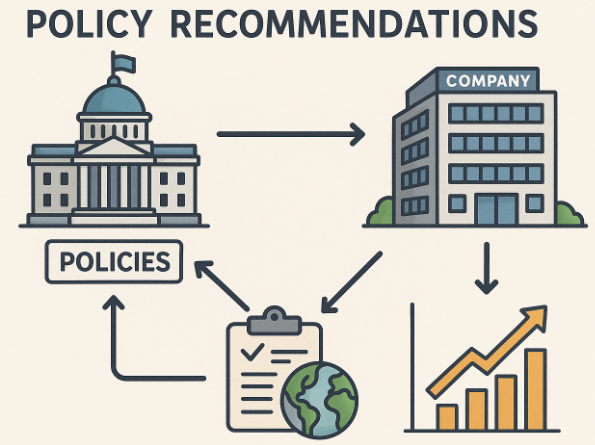

政策・行政・企業関係者向け提言・市場分析

日本有機農業学会は、有機農業の推進に関わる政策・行政関係者や企業に対して、科学的根拠に基づいた提言を行い、市場動向の分析結果を提供することで、持続可能な社会の実現に貢献しています。

有機農業推進法・みどりの食料システム戦略への見解

日本の有機農業政策は、有機農業推進法やみどりの食料システム戦略といった国の施策に大きく影響されます。学会は、これらの政策の動向を注視し、専門的な立場から意見を表明しています。

法改正のポイント

有機農業推進法は、有機農業の推進に関する国の基本的な方針を定める法律です。学会は、この法律の改正動向を分析し、有機農業の現場にとってより実効性のある内容となるよう、具体的な提言を行っています。例えば、有機農業の定義や認証制度の見直し、普及支援策の拡充など、法改正によって期待される効果や課題について議論します。

学会提言の要約

みどりの食料システム戦略は、農林水産省が掲げる、環境負荷低減と持続可能性を重視した新たな食料・農業・農村のあり方を示すものです。日本有機農業学会は、この戦略の目標達成に向けて、有機農業が果たすべき役割や、具体的な推進策について提言を行っています。提言の主な内容としては、有機農業の技術開発支援、有機農産物の消費拡大策、生産者へのインセンティブ付与などが挙げられます。

CSR・新規事業参入のための環境影響評価

企業がCSR(企業の社会的責任)活動の一環として有機農業に取り組む場合や、新規事業として有機農業分野への参入を検討する際には、環境への影響を適切に評価することが重要です。学会は、これらの評価に必要な情報や手法を提供しています。

評価指標と報告書事例

有機農業の環境影響評価には、土壌の健全性、生物多様性の保全、温室効果ガス排出量の削減など、様々な指標が用いられます。学会では、これらの評価指標の標準化や、具体的な評価方法に関する情報が共有されています。また、実際に企業が行った環境影響評価の報告書事例を通じて、評価のプロセスや結果の示し方について学ぶことができます。

企業事例:オーガニックビレッジ連携

近年、地域ぐるみで有機農業を推進する「オーガニックビレッジ」の取り組みが広がっています。学会では、企業がオーガニックビレッジと連携し、地域の有機農業を支援するCSR活動や、新たなビジネスモデルを構築した成功事例を紹介しています。例えば、大手食品メーカーが地域の有機農家と提携し、有機農産物を活用した新商品を開発したり、体験型農園を運営したりする事例などが議論されます。

統計データ・市場動向と企業連携事例

有機農業市場の動向や消費者のニーズを把握することは、企業が事業戦略を立てる上で不可欠です。学会は、国内外の統計データや市場分析結果を提供し、企業間の連携事例を紹介することで、有機農業ビジネスの発展を支援しています。

国内外市場規模の推移

世界の有機農業市場は年々拡大しており、日本国内でも有機農産物の消費意識が高まっています。学会では、農林水産省や国際機関が発表する統計データを基に、国内外の有機農業の生産面積、認証面積、市場規模の推移などを分析し、その結果を公開しています。これらのデータは、企業が新たな事業機会を見出すための重要な情報源となります。

成功企業インタビュー

有機農業分野で成功を収めている企業の取り組み事例は、他の企業にとって大きなヒントとなります。学会の活動を通じて、有機農産物の生産・加工・流通・販売において革新的なビジネスモデルを構築した企業の担当者へのインタビュー記事や、講演会が企画されることがあります。これらの情報からは、成功要因や課題解決のヒントを得ることができます。

日本有機農業学会に関するよくある質問(FAQ)

日本有機農業学会に関するよくある質問とその回答をまとめました。学会への参加や情報収集を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

次回大会開催日は?

日本有機農業学会の年次大会やシンポジウムの開催日は、学会の公式ウェブサイトで最新情報が公開されます。通常、開催の数ヶ月前には詳細な日程、会場、プログラム、参加申込方法などが発表されますので、定期的にご確認ください。

学術論文はどこで探せる?

日本有機農業学会の学術論文は、学会誌『有機農業研究』に掲載されています。会員の方は、学会ウェブサイトの会員限定ページからオンラインジャーナルにアクセスし、バックナンバーを含め全ての論文を閲覧できます。非会員の方も、一部の論文は無料で公開されています。また、国立国会図書館や大学図書館などの学術機関でも閲覧可能です。

会員でなくても情報を得られる?

はい、会員でなくても日本有機農業学会の一部の情報を得ることは可能です。学会の公式ウェブサイトでは、活動内容の概要、年次大会やシンポジウムの開催案内(プログラムの一部)、新刊情報などが公開されています。また、一般公開されている講演会やセミナーに参加することも可能です。より詳細な情報や会員限定のサービスを利用するには、入会をご検討ください。

補助金や支援制度に関する学会の見解は?

日本有機農業学会は、有機農業の普及・発展のため、国や地方自治体が提供する補助金や支援制度について、専門的な見地から見解を表明することがあります。直接的な補助金申請の支援を行うわけではありませんが、関連する制度の解説や、制度活用のポイントなどに関する情報提供を行うことがあります。最新の見解や関連情報は、学会の政策提言やニュースリリースなどでご確認ください。

まとめ:未来を手に入れるため「有機農業学会 発表」のコツを意識して、うまくネットワークを広げよう

日本有機農業学会は、単なる学術団体ではなく、有機農業の未来を共に創造するプラットフォームです。研究者、実践者、政策関係者、そして学生が一体となり、知識を共有し、新たな技術を生み出し、社会に提言を行うことで、持続可能な食料システムと豊かな社会の実現を目指しています。

学会に積極的に関わることで、あなたは以下のような具体的なステップを踏み出すことができます。

- 会員登録を通じて、最新の学術情報や研究成果にアクセスし、専門知識を深める。

- 年次大会やシンポジウムへの参加を通じて、多様な背景を持つ専門家と直接交流し、新たな視点や協力関係を築く。

- 自身の研究や実践の成果を論文発表や口頭発表として学会で共有することで、専門家からのフィードバックを得て、さらなる発展につなげる。

特に、学会での発表は、あなたの研究や実践が社会に貢献する大きな一歩となります。効果的な発表のコツを意識し、臆することなく積極的にネットワークを広げていきましょう。日本有機農業学会の活動に加わることで、あなたは有機農業の最前線で活躍し、持続可能な未来の食料システムを共に形作っていくことができるでしょう。さあ、あなたも一歩踏み出し、有機農業の新たな可能性を追求する旅に参加しませんか?

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。