「頑張って作った野菜や米が、なかなか利益に繋がらない…」「今年の売上で本当に黒字になるのか不安…」。もしかしたら、あなたは今、そんな悩みを抱えているかもしれません。農業経営は、天候や市場価格に左右されるため、常にリスクと隣り合わせです。しかし、そんな中でも経営を安定させ、収入をアップさせるための強力な武器があるのをご存じでしょうか?それが、**「損益分岐点」**です。

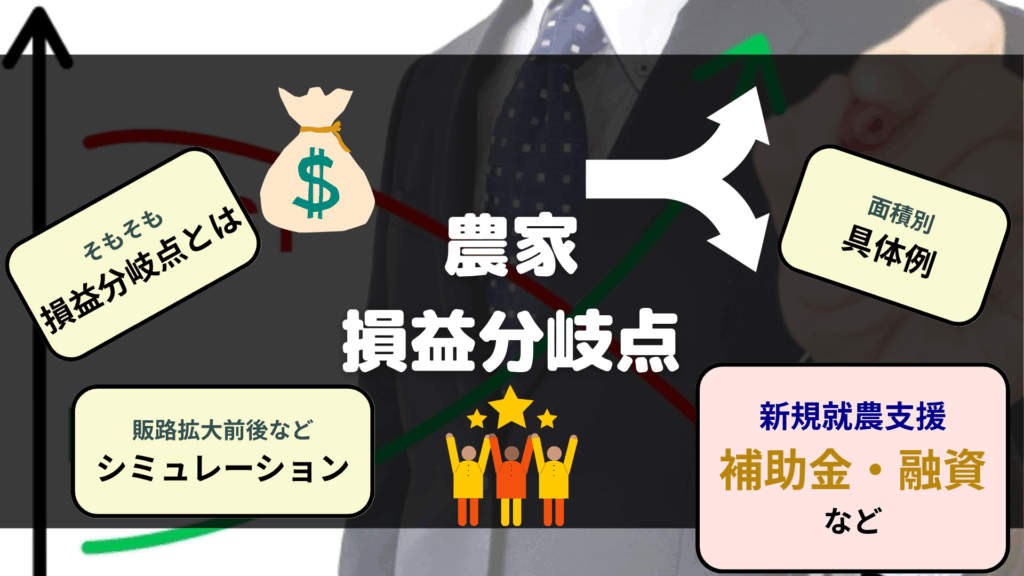

この記事では、農家のあなたが「損益分岐点」をなぜ知るべきなのかを、計算方法から具体的な活用事例まで徹底的に解説します。固定費・変動費といった費用の分類から、作付け・作物別の目安、資金繰りや安全余裕率の見方、さらには新規就農者が事業計画でどう活かすかまで、農業経営の改善に役立つ情報を網羅しました。

本記事を読むことで、あなたは「損益分岐点」の重要性を理解し、具体的な計算方法や経営改善への活かし方を習得できます。これにより、漠然とした経営の不安を解消し、安定した収入と豊かな農業生活を実現するための目標設定や判断基準を手に入れられるでしょう。

しかし、もし「損益分岐点」について学ぶことを先延ばしにすれば、あなたは経営の現状を正確に把握できないまま、採算の取れない作付けや投資を続けてしまうかもしれません。結果として、無駄なコストを払い続け、収益が上がらず、赤字経営から抜け出せないというデメリットに直面する可能性があります。損益分岐点を味方につけ、持続可能な農業経営のコツを掴みませんか?

目次

農家にとって損益分岐点とは?経営の重要性と目的

「農家 損益分岐点」と検索するあなたは、ご自身の農業経営をより安定させ、利益を出すために、具体的な数値に基づいた判断基準を探しているのではないでしょうか。この項目を読むと、損益分岐点の基本的な定義と、なぜそれが農業経営に不可欠なのか、そして損益分岐点を把握することで得られるメリットを理解できます。反対に、この基本を理解しておかないと、経営の現状を正確に分析できず、誤った目標設定や投資判断をしてしまうリスクがあるので、次の項目から詳細を見ていきましょう。

『農家 損益分岐点』が気になった方は、ご自身の農業経営をより安定させ、利益を出すために、具体的な数値に基づいた判断基準を探しているケースが多いです。この項目を読むと、損益分岐点の基本的な定義と、なぜそれが農業経営に不可欠なのか、そして損益分岐点を把握することで得られるメリットを理解できます。農業の現状把握から計画づくりまでの全体像は、以下の記事でわかりやすくまとまっています。農業経営の計画・戦略・補助金活用ノウハウでは、経営計画の立て方や各種補助金の活用法などがわかり、コンサルティングを最大限に活かすための土台を築けます。

損益分岐点売上高の定義と計算式

損益分岐点売上高とは、売上高と費用が等しくなり、利益がゼロとなる売上高のことです。これを把握することで、事業を黒字化するために必要な最低限の売上目標を設定できます。根拠URL

| 項目 | 定義と計算式 |

| 損益分岐点売上高 | 売上高と費用が等しくなり、利益がゼロとなる売上高。 |

| 計算式 | 固定費 ÷ (1 − 変動費率) |

| 変動費率 | 変動費 ÷ 売上高 |

農業特有の固定費と変動費の費用分類

損益分岐点を計算するには、まず経費を固定費と変動費に正確に分類することが重要です。

| 費用区分 | 詳細(農業の例) |

| 固定費 | 減価償却費(機械・施設)、地代・賃借料、事務通信費、人件費(正社員の給与など)、保険料、管理費など、生産量や売上にかかわらず発生する費用。 |

| 変動費 | 種苗費、肥料費、農薬費、動力光熱費、資材費(包装材など)、運賃・販売手数料など、生産量や売上に比例して変動する費用。 |

高知県の農業経営情報によると、「変動費には種苗費・肥料費・農薬費・動力光熱費など、固定費には減価償却費・地代賃借料・事務通信費等が含まれる」と具体例が挙げられています。根拠URL

損益分岐点を計算するには、まず経費を固定費と変動費に正確に分類することが重要です。固定費・変動費の経理処理や節税ノウハウを知りたい方は、以下の記事も要チェックです。農家経費の種類・割合・削減のコツでは、農業経営費の内訳やコストダウンの具体例、確定申告時の注意点などがわかり、経費の正確な把握と削減に役立ちます。

限界利益率を用いた簡易計算法

損益分岐点売上高は、限界利益率を用いることでよりシンプルに算出することも可能です。

| 項目 | 定義と計算式 |

| 限界利益率 | 売上高から変動費を差し引いた限界利益が売上高に占める割合のことで、計算式は(売上高−変動費)÷売上高です。 |

| 損益分岐点売上高 | 固定費をこの限界利益率で割ることで算出できます。計算式:固定費÷限界利益率 |

この項目を読むと、損益分岐点の基本的な知識と、それが農業経営でいかに重要な判断基準となるかを把握することができます。反対に、この基本を理解しておかないと、経営の現状を正確に分析できず、誤った目標設定や投資判断をしてしまうリスクがあるので、次の項目から詳細を見ていきましょう。

農業 損益分岐点 例──ナス・イチゴ農園の面積別目安事例

損益分岐点は、作付けする作物の種類や栽培規模によって大きく異なります。ここでは、具体的な作物別の目安や事例を参考に、ご自身の経営における損益分岐点をより具体的にイメージし、経営改善に役立てる活かし方を解説します。この項目を読むと、作物ごとの損益分岐点の目安や具体例を知り、ご自身の作付け計画や生産量の目標設定に役立てることができます。反対に、この情報を知らずに作付けを決めると、市場価格の変動や生産コストの増加によって、採算が合わなくなり赤字に陥るリスクがあるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

損益分岐点は、作付けする作物の種類や栽培規模によって大きく異なります。ここでは、具体的な作物別の目安や事例を参考に、ご自身の経営における損益分岐点をより具体的にイメージし、経営改善に役立てる活かし方を解説します。作物ごとの実例や経営改善の具体策をさらに深掘りするなら、以下の記事もおすすめです。農家経営ノウハウを伝授!収益改善・成功事例・効率化・戦略・補助金活用などでは、農業所得の現実や販路開拓戦略などがわかり、様々な角度から経営を改善するヒントが得られます。

32a ナス農家の損益分岐点:533万円の実例

具体的な作物の損益分岐点を把握することは、生産計画を立てる上で非常に重要です。

32aナス農家のモデルケースでは、売上高1,657万円、固定費339万円、変動費603万円として損益分岐点売上高を533万円と試算しています。

この実例は、ナス農家の経営において、年間売上が533万円を超えれば利益が出始めることを示しています。

イチゴ農園 損益分岐点 売上高 計算具体例

イチゴ農園、特に施設園芸における損益分岐点は、初期投資が大きい分、高くなる傾向があります。

いちご農園の損益分岐点売上高=(固定費+変動費)÷(1−変動費率)

この計算式に自身のイチゴ農園の費用と売上高を当てはめることで、採算ラインを把握できます。

施設園芸・植物工場のブレークイーブン分析

施設園芸や植物工場は、露地栽培に比べて固定費が高くなりますが、生産性や品質の安定性、天候リスクの低減といったメリットがあります。

| 施設導入後の必要売上高試算例 | 詳細 |

| 増加固定費100万円、変動費率40%の場合 | 追加で発生する固定費(施設の減価償却費など)100万円と変動費率40%を考慮すると、必要売上高は167万円となる。これにより、施設導入による投資がどのくらいの売上で回収できるかを試算できる。 |

この項目を読むと、ご自身の作付けや栽培方法に応じた損益分岐点の目安が分かり、より具体的な経営計画の策定や作付けの意思決定に役立ちます。

資金繰り 損益分岐点 農業──借入返済・家計費を加味した実践分析

損益分岐点だけでなく、資金繰り損益分岐点や安全余裕率といった指標も、農家の経営安定度を把握する上で非常に重要です。この項目を読むと、資金繰り損益分岐点の計算方法と、安全余裕率が示す経営の健全性について理解し、経営改善への活用術を学ぶことができます。

損益分岐点だけでなく、資金繰り損益分岐点や安全余裕率といった指標も、農家の経営安定度を把握する上で非常に重要です。赤字脱却や資金繰りに役立つ最新データと対策は、以下の記事で詳しく解説しています。農家の赤字!2025年最新の統計データ・割合と経営改善・補助金活用などの対策で黒字へでは、農家赤字の割合や原因、黒字化のための具体的な方法などがわかり、経営の健全化と安定に役立ちます。

借入金返済や家計費を加えた「資金繰り損益分岐点売上高」の計算

資金繰り損益分岐点売上高は、損益分岐点売上高を算出する際の「固定費」に借入返済金と家計費を加えて計算します。すなわち、[(固定費+借入返済金+家計費)÷(1−変動費率)]で求めることで、実際に必要な売上高を把握できます。根拠URL

農家にとって資金繰りは経営の生命線です。利益が出ていても現金がなければ倒産する「黒字倒産」を避けるために、この指標の把握は必要不可欠です。

安全余裕率 農家向けの見方・計算式

安全余裕率は、実際の売上が損益分岐点売上高をどの程度上回っているかを示す指標で、経営の安定度やリスク許容度を測る判断基準となります。

安全余裕率=(売上高−損益分岐点売上高)÷売上高×100

この計算式で算出された数値は、経営の健全性を測る重要な指標です。安全余裕率は、実際の売上が損益分岐点売上高をどの程度上回っているかを示す指標で、経営の安定度やリスク許容度を測る判断基準となります。価格決定や利益確保の実務ポイントについては、以下の記事もご参考ください。農産物 価格設定方法!利益最大化の計算・経営戦略・交渉術などでは、原価計算の具体例や販路別の価格設定戦略などがわかり、売上増加による安全余裕率向上に繋がるヒントが得られます。

安全余裕率向上のための改善策

安全余裕率を上げることは、経営の安定度を高め、売上減少リスクへの耐性を強化するために重要です。

| 改善策のポイント | 詳細 |

| 売上増加 | 単価向上、販売量増加、販路拡大(直販、6次産業化など)により、損益分岐点売上高に対する実際の売上高の差を広げます。 |

| コスト削減 | 固定費と変動費の両面からコストを削減し、損益分岐点売上高自体を下げる努力をします。生産性の向上や効率化もコスト削減に繋がります。 |

| 目安 | 一般的に「安全余裕率が30%以上なら売上減少リスクに耐えうる経営状態」と言われています。根拠URL この目安を参考に、自社の目標を設定しましょう。 |

この項目を読むと、損益分岐点だけでなく、資金繰りの安定性や経営の健全性を評価するための重要な指標の見方と活用術を理解し、農業経営のリスクをより的確に把握することができます。

損益分岐点 シミュレーション──経営改善への活用術

損益分岐点シミュレーションは、農業経営の未来を見通し、具体的な経営改善策を検討するための強力なツールです。この項目を読むと、販路拡大や設備投資が損益分岐点に与える影響を試算する方法、さらにExcelや会計ソフトを活用したシミュレーションツールの使い方を学べます。

損益分岐点シミュレーションは、農業経営の未来を見通し、具体的な経営改善策を検討するための強力なツールです。Excelや会計ソフトでのシミュレーションに加え、より専門的な分析や戦略立案には、農業コンサルタント会社を活用した経営改善も有効です。以下の記事では、コンサルタントの選び方や料金の相場、成功事例などがわかり、シミュレーション結果を具体的な行動に繋げる上で役立ちます。

販路拡大前後の損益分岐点変化シミュレーション

新たな販路拡大や販売戦略は売上増加に繋がりますが、それにかかる費用も考慮して損益分岐点の変化をシミュレーションすることが重要です。

- シミュレーションのポイント:

- 直販やECサイト****導入による変動費率の変化(中間マージンの削減)

- 新規顧客獲得のためのマーケティング費用(固定費または変動費)

- 販売量の増加による生産コストの変化

新たな販路拡大や販売戦略は売上増加に繋がりますが、それにかかる費用も考慮して損益分岐点の変化をシミュレーションすることが重要です。販路拡大・EC活用で損益分岐点を下げたい方は、以下の記事で農家ホームページ作成方法と集客ノウハウをご覧ください。ホームページの制作手順やデザインのポイント、効果的な集客方法などがわかり、自社のデジタル販路を強化する上で役立ちます。

設備投資後必要売上高****計算例

新たな農業機械の導入や施設の改修といった設備投資は、固定費を増加させます。そのため、投資後に必要な売上高を試算することが重要です。

増加固定費14万円÷(1−変動費率)=必要売上高22万円

この計算例のように、投資によって増える固定費をカバーするために、どのくらいの売上増加が必要かを具体的に把握しましょう。

Excelマクロによる5年シミュレーションツール****活用法

損益分岐点シミュレーションには、Excelなどの表計算ソフトが非常に役立ちます。

Excelマクロによる5年シミュレーションツール

長崎県では、Excelマクロを活用した5年間の経営シミュレーションツールが公開されており、新規就農者や農業経営者が事業計画を立てる上で有効です。

損益分岐点シミュレーションには、Excelなどの表計算ソフトが非常に役立ちます。就農時のシミュレーションや帳簿管理・会計ノウハウは、以下の記事で詳しく紹介しています。個人事業主農家ガイドでは、開業手続きや確定申告のコツ、資金調達などがわかり、シミュレーション結果を実際の会計処理に落とし込む上で役立ちます。

会計ソフトでの損益分岐点メニュー活用法

多くの会計ソフトには、損益分岐点分析をサポートする機能が搭載されています。

- 会計ソフトの機能:ソリマチなどの会計ソフトでは、損益分岐点分析のメニューがあり、記帳したデータをもとに自動で損益分岐点を算出し、グラフで表示する機能があります。これにより、経営状況の見える化が容易になります。

- メリット:手作業での計算の手間が省け、より頻繁に分析を行えるため、経営判断の精度を向上させることができます。

この項目を読むと、損益分岐点分析を経営改善に活用するための具体的なシミュレーション方法と、Excelや会計ソフトといったツールの効率的な活用法を理解できます。

新規就農 支援──事業計画における損益分岐点分析の活用

新規就農を考えている方にとって、損益分岐点分析は、事業計画を立て、資金調達を成功させる上で必要不可欠な知識です。この項目を読むと、就農前のシミュレーションの重要性と、補助金や融資を検討する際に損益分岐点分析をどう活かすべきかを理解できます。

新規就農を考えている方にとって、損益分岐点分析は、事業計画を立て、資金調達を成功させる上で必要不可欠な知識です。新規就農者・事業計画・補助金情報なら、以下の記事も強い味方です。新規就農者も使える農家補助金ガイドでは、農業次世代人材投資資金や申請のコツ、採択事例などがわかり、資金面の不安を解消し、事業計画を具体化する上で役立ちます。

就農前の損益分岐点シミュレーション重要性

新規就農は大きな投資とリスクを伴います。事前に損益分岐点をシミュレーションすることで、現実的な経営計画を立てられます。

- シミュレーションの目的:必要な売上、生産量、コストを試算し、収益性を予測します。これにより、目標設定が明確になり、経営の見通しが立てやすくなります。

- 計画の立て方:まずは固定費(農地・施設・機械の初期投資、減価償却費など)と変動費(種苗、肥料など)を算定します。次に、想定される単価と販売量から売上を試算し、損益分岐点を計算します。

- Excelなどのツールを活用したシミュレーション:長崎県では、Excelマクロを活用した5年シミュレーションツールが紹介されており、新規就農者の経営計画策定に役立てられています。根拠URL

補助金や融資判断のための損益分岐点根拠

新規就農者は、初期投資や運転資金のために補助金や融資を活用することが多いです。損益分岐点分析は、これらの資金調度において事業の採算性を証明する強力な根拠となります。

- 事業計画書の作成:損益分岐点分析の結果を事業計画書に盛り込むことで、融資機関や支援機関に対し、事業の採算性と実現可能性を明確に示せます。

- 融資の審査:金融機関は融資の審査において、損益分岐点を重要な指標として評価します。資金繰り損益分岐点まで考慮した計画は、信用を高めます。

- 補助金の申請:補助金の申請においても、事業の必要性と効果を数値で示す上で、損益分岐点分析は有効なツールとなります。

新規就農者は、初期投資や運転資金のために補助金や融資を活用することが多いです。損益分岐点分析は、これらの資金調度において事業の採算性を証明する強力な根拠となります。補助金採択や融資支援には、以下の記事もご活用ください。農業コンサルタント会社を比較することで、事業計画書の作成支援や申請手続き代行など、資金調達を成功させるための専門家を見つけられます。

作付け規模・作物別****損益分岐点目安の活用法

新規就農者は、作付けする作物や規模を決定する際に、損益分岐点の目安を活用することで、より現実的な計画を立てられます。

- 作物選択の判断基準:各作物の損益分岐点や収益性を比較し、自身の資金力や労働力に見合った作物を選択します。

- 規模設定の目安:目標収入を達成するために、どのくらいの作付け規模が必要か、損益分岐点から逆算して設定します。

- リスク分散の検討:複数の作物を組み合わせることで、天候リスクや市場価格の変動リスクを分散し、経営の安定性を高めることも検討しましょう。

この項目を読むと、新規就農者として農業を始める際の事業計画策定や資金調達において、損益分岐点分析がいかに重要なツールであるかを理解し、成功への道筋を具体的に描くことができるでしょう。

損益分岐点分析を経営に活かす実践的なコツ──農家の収益性を上げるために

損益分岐点分析は、一度計算して終わりではありません。継続的に活用することで、農家の経営をより安定させ、収益性を上げるための実践的なコツがあります。この項目を読むと、損益分岐点を経営改善に継続的に活かすための具体的な方法と、会計・専門家との連携の重要性を理解できます。

定期的な見直しと目標設定

損益分岐点は、市場価格の変動やコストの変化によって常に変動します。

- PDCAサイクルの活用:定期的に損益分岐点を見直し、実際の売上やコストと比較することで、経営の現状を正確に把握します。

- 目標設定への活用:損益分岐点を下回らないよう、具体的な売上目標やコスト削減目標を設定し、PDCAサイクルを回しながら経営改善に取り組みます。

会計・記帳データとの連携(青色申告など)

正確な損益分岐点分析には、日々の会計・記帳が不可欠です。

- 青色申告のメリット:青色申告を行うことで、複式簿記による正確な記帳が求められますが、その分、所得の状況や経費の内訳を詳細に把握できます。

- 会計ソフトの活用:市販の会計ソフトには、損益分岐点分析のメニューやグラフ表示機能が搭載されているものも多く、データ管理と分析を効率的に行えます。

- ソリマチの会計ソフトでは、損益分岐点をグラフで確認し、安全余裕率を把握できる機能があります。根拠URL

- Excel****農業 分析 テンプレ:Excelで利用できる農業向けの分析テンプレートも多数存在し、試算やシミュレーションに活用できます。

専門家(税理士、コンサルタント)との連携

より専門的で精度の高い損益分岐点分析や経営改善には、専門家の支援が有効です。

- 税理士:会計・税務の専門家として、固定費と変動費の正確な分類、資金繰りの分析、税制上のメリット・デメリットの助言などを受けられます。

- 農業コンサルタント:経営戦略の立案、作付けの見直し、販路拡大、スマート農業の導入など、より実践的な経営改善策について組織支援を受けられます。

この項目を読むと、損益分岐点分析を単なる計算で終わらせず、農業経営を改善し、収益性を向上させるための実践的なコツと、専門家を活用した経営支援の方法を理解できます。

より専門的で精度の高い損益分岐点分析や経営改善には、専門家の支援が有効です。税理士や農業コンサル選びで悩んだら、以下の記事も比較検討に役立ちます。横浜の農業コンサルタント会社おすすめ比較ランキングでは、地域特化やニーズ別のコンサルタントや費用・実績などがわかり、ご自身の地域や課題に合った最適なパートナーを見つける上で役立ちます。

農家の損益分岐点が気になる方におすすめの稼ぐコツ

高収益作物の導入と多角化

損益分岐点を下げるには、現状の作物に加えて、より単価の高い作物や、旬の時期をずらして安定した収入が見込める作物の導入を検討しましょう。また、農産物の生産だけでなく、加工品の販売や観光農園、教育ファームといった6次産業化やアグリツーリズムへの多角化も有効です。これにより、新たな収益源を確保し、経営の安定性を高めることができます。

スマート農業・ICT技術の活用

スマート農業やICT技術を導入することで、生産効率を大幅に向上させ、結果的にコスト削減と収益増大に繋げることができます。例えば、環境制御システムによる最適な栽培環境の維持、ドローンやAIを活用した生育状況のモニタリング、自動運転農機による省力化などが挙げられます。初期投資はかかりますが、長期的な視点で見れば、労働力不足の解消や生産性の向上、品質の安定化に貢献し、損益分岐点の改善に寄与します。

直販・ECサイトの強化とブランド化

卸売市場を通さずに消費者へ直接販売する直販や、ECサイト(ネットショップ)の強化は、中間マージンを削減し、利益率を高める上で非常に有効です。また、自身の農園や作物のブランド化を進めることで、価格競争に巻き込まれにくくなり、高付加価値での販売が可能になります。SNSでの情報発信や、顧客との直接的なコミュニケーションを通じて、ファンを増やし、安定的な売上基盤を築きましょう。

補助金・助成金の積極的な活用

農業経営においては、国や地方自治体から様々な補助金や助成金が提供されています。これらを積極的に活用することで、初期投資の負担を軽減したり、新たな技術導入を促進したりすることが可能です。例えば、スマート農業導入支援、新規就農支援、販路開拓支援など、多岐にわたる補助金があります。損益分岐点を下げるための設備投資や、新たな事業展開を検討する際には、活用できる補助金がないか必ず確認し、申請を検討しましょう。

経費の見直しと削減の徹底

損益分岐点を改善する上で、経費の見直しと削減は欠かせません。固定費と変動費を細かく分析し、無駄な支出がないか徹底的に洗い出すことが重要です。例えば、肥料や農薬の効率的な使用、エネルギーコストの削減、資材の共同購入、中古農機の導入などが考えられます。また、税理士や農業コンサルタントといった専門家と連携し、より効果的な経費削減策や節税対策を講じることも有効です。

労働生産性の向上と人材育成

農業経営において、労働生産性の向上は利益に直結します。作業工程の見直しや効率化を図ることで、同じ時間でより多くの生産が可能になり、単位あたりのコストを削減できます。また、従業員のスキルアップや多能工化を進める人材育成も重要です。熟練度の高い従業員が増えれば、作業品質が向上し、ロスが減り、結果的に収益向上に繋がります。適切な評価制度や働きやすい環境を整備することで、人材の定着も促しましょう。

【まとめ】農家 損益分岐点を把握し、持続可能な豊かな農業生活を実現する経営改善のコツ

農家 損益分岐点の把握は、農業経営を成功させるための羅針盤です。計算方法を理解し、ご自身の経営に当てはめて分析することで、漠然とした不安を解消し、具体的な目標設定と改善策が見えてきます。

持続可能で豊かな農業生活を手に入れるためには、以下の経営改善のコツを意識して損益分岐点を下げる努力を継続しましょう。

- 定期的な損益分岐点の見直しと目標設定を行う。

- 固定費と変動費を正確に把握し、コスト削減と生産性向上を図る。

- 作付けや販売戦略を最適化し、売上を最大化する。

- 資金繰り損益分岐点や安全余裕率も把握し、財務の健全性を維持する。

- 会計ソフトやExcelなどのツールを活用し、データに基づいた経営判断を行う。

- 新規就農を検討している方は、事業計画に損益分岐点分析を組み込む。

損益分岐点を理解し、経営改善に活用することは、農家の皆さんが農業で利益を出し、安心して生活していくための必要不可欠なステップです。この分析方法をマスターし、豊かな未来を掴みましょう。

損益分岐点を理解し、経営改善に活用することは、農家の皆さんが農業で利益を出し、安心して生活していくための必要不可欠なステップです。攻めの経営改善事例やネット集客の秘訣は、以下の記事にヒントが満載です。農家サイト制作【成功事例】売上3倍・集客UPのコツ!費用・作り方もでは、具体的な成功事例やウェブサイト制作のノウハウなどがわかり、損益分岐点を下げるだけでなく、売上を大きく伸ばす上で役立ちます。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。