有機野菜を丹精込めて作っているのに、集客に苦戦していませんか?「どうすればもっと多くの人に、この野菜の美味しさを届けられるのだろう?」とお悩みかもしれません。

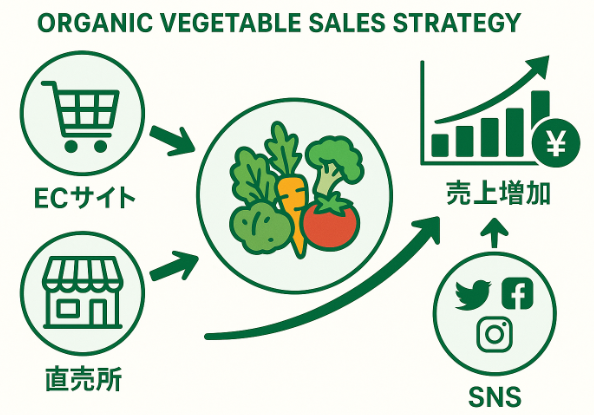

この記事では、そんなあなたの悩みを解決するために、**有機野菜の集客を成功させるための具体的な「売り方」と「販売戦略」**を徹底的に解説します。ECサイトやSNSを活用したオンライン集客から、直売所やマルシェを活かしたオフライン集客、さらにはリピーターを増やすためのファン化戦略まで、成功事例を交えながら網羅的にご紹介します。

この記事を読めば、集客の具体的な方法がわかり、売上アップと顧客との信頼関係構築を実現できます。逆に、これらの戦略を知らないままでは、せっかくの素晴らしい野菜が一部の人にしか届かず、価格競争に巻き込まれてしまうかもしれません。ぜひ本記事を読んで、あなたの有機野菜を待つ多くの人々に、その魅力を届けてください。

目次

導入:有機野菜 集客 成功事例×売り方で解決!

有機野菜の集客を伸ばすためには、ただ「良い野菜」を作っているだけでは不十分です。多くの生産者が集客の課題に直面するなか、成功している農家や事業者は、単に野菜を売るのではなく、顧客の心をつかむ**「売り方」と「販売戦略」**を緻密に組み立てています。

本記事では、具体的な成功事例を交えながら、有機野菜の集客を加速させるための戦略を徹底解説します。

主なポイントは以下の通りです。

- ターゲットを明確にする:誰に、何を、どのように届けるかを設計し、ペルソナに基づいた集客手法を確立します。

- オンライン・オフライン施策の連携:ECサイト、SNS、直売所、マルシェなど、複数のチャネルを組み合わせることで、顧客接点を最大化します。

- ブランディングとストーリーテリング:生産者の想いやこだわりを伝え、他社との差別化を図りながら顧客をファン化させます。

この記事を読むことで、集客の課題を解決し、安定した売上を確保する具体的なヒントを得られます。反対に、これらの戦略を理解しないままでは、価格競争に巻き込まれたり、新規顧客獲得に苦戦したりするリスクがあります。次の項目から、具体的な戦略を一緒に見ていきましょう。

1. 有機野菜の販売戦略で集客力を強化

集客を成功させるには、まず明確な販売戦略を立てることが不可欠です。誰に、何を、どうやって売るのかが定まっていなければ、どんなに良い商品でも集客はうまくいきません。ここでは、販売戦略を構築するための土台となる考え方と、具体的な事例からヒントを得る方法を解説します。

1.1 ターゲット設計とペルソナ設定

集客の第一歩は、商品を購入してくれる理想の顧客像を明確にすることです。ターゲットが曖昧なままだと、メッセージが誰にも響かず、広告やプロモーション費用が無駄になってしまうからです。理想の顧客像(ペルソナ)を具体的に設定することで、彼らが抱える悩みやニーズに寄り添った情報発信ができるようになり、共感を得やすくなります。

1.1.1 都市部共働きファミリーの主婦像

【結論】

都市部に住む共働きファミリーの主婦は、時間的制約と食の安全性への関心を両立させたいと考えています。

【理由】

彼女たちは、仕事や育児で忙しいため、買い物に時間をかけられません。しかし、子どものために安心・安全な食材を選びたいという強い想いを持っています。この二つのニーズを満たす提案ができれば、顧客として獲得できる可能性が高まります。

【具体例】

「30代、都市部近郊に住む共働き主婦。子どものアレルギーが心配で、無農薬野菜を探しているが、スーパーで探す時間がない。スマホで情報収集することが多く、Instagramや子育てブログをよく見ている」といったペルソナを設定することで、「毎週届く定期便」や「下ごしらえが簡単なレシピ付き野菜セット」といった具体的なサービスを企画できるようになります。

【提案or結論】

都市部共働きファミリーの主婦像を具体的に描くことで、彼女たちが抱える「時間がない」「でも安心なものが食べたい」という悩みに応えるサービスを設計できます。

1.1.2 農家・生産者/飲食店経営者のニーズ

【結論】

BtoB(企業間取引)向けの集客も重要です。農家・生産者や飲食店経営者といった事業者も、有機野菜の集客における重要なターゲットです。

【理由】

彼らは、消費者とは異なるニーズを持っています。農家は販路拡大やブランド確立、飲食店経営者はメニューの差別化や安定した仕入れ先確保を求めています。これらのニーズに合わせた提案ができれば、取引先として長期的な関係を築けます。

【具体例】

農家・生産者向けには、ECサイトの構築方法やSNSでの効果的な情報発信方法に関する情報を提供することで、自社のノウハウをパッケージ化して販売することも考えられます。飲食店経営者向けには、「この野菜を使えばこんなメニューが作れる」といった提案や、定期的な取引による安定供給をアピールすることで、新たな販路を開拓できます。

【提案or結論】

消費者だけでなく、事業者もペルソナとして設定し、それぞれのニーズに合わせた集客戦略を立てることが、事業の多角化にもつながります。

1.2 有機野菜 販売方法 の基本と差別化ポイント

【結論】

有機野菜の主な販売方法は、ECサイト、直売所、定期便の3つに分けられます。それぞれを理解し、自社の強みに合わせて選ぶことが重要です。

【理由】

販売方法ごとに顧客層や訴求ポイントが異なるため、自社に最適なチャネルを選定することで、効率的な集客が可能になります。また、競合との差別化を図ることで、価格競争に陥るのを避けられます。

1.2.1 ECサイト vs. 直売所 vs. 定期便の特長比較

| 販売方法 | 特長 | 顧客層 | メリット | デメリット |

| ECサイト | 全国どこでも販売可能、幅広い顧客にリーチできる。 | 全国に住む有機野菜に関心のある層 | 広範囲の顧客にアプローチ可能、24時間販売可能 | 競争が激しい、送料や梱包の手間がかかる |

| 直売所 | 地域に根ざしたファン作り、生産者との直接的な交流。 | 地域住民、近隣の飲食店経営者 | 顧客と直接対話できる、新鮮さをアピールしやすい | 顧客が限定される、天候に左右されやすい |

| 定期便 | リピート購入を促しやすい、安定的な収益が見込める。 | 忙しい共働きファミリー、シニア層 | 安定的な売上を確保できる、顧客と長期的な関係を築ける | 配送の手間やコスト、解約率を抑える工夫が必要 |

【提案or結論】

それぞれの販売方法のメリットとデメリットを理解し、自社の強みやターゲットに合わせて最適なチャネルを選定しましょう。

1.2.2 無農薬/有機JAS認証の活用法

【結論】

無農薬や有機JAS認証は、顧客の安心感を高め、競合との差別化に直結します。

【理由】

「安心・安全」は、有機野菜を求める顧客にとって最も重要な購入動機の一つです。これらの認証は、その品質を客観的に証明する強力なツールとなります。

【具体例】

ECサイトや商品パッケージに有機JAS認証マークを明記するだけでなく、「認証取得までのこだわり」や「農薬を使わない栽培の難しさ」などをブログやSNSで発信することで、ストーリーとともに顧客の信頼を獲得できます。

【提案or結論】

認証を単なるマークとして見せるだけでなく、取得に至るまでのストーリーを積極的に発信することで、顧客との信頼関係を深めましょう。

1.3 〇〇農園 集客 成功事例:戦略立案のヒント

【結論】

成功事例から学ぶことで、自社の戦略立案のヒントが得られます。

【理由】

成功している事業者の事例には、再現性のある集客の仕組みやノウハウが詰まっているからです。ただ事例を眺めるだけでなく、成功の要因を分析し、自社でどのように応用できるかを考えることが重要です。

1.3.1 成功事例のKPIとPDCAサイクル

【結論】

成功事例を分析する際は、どのような指標(KPI)を目標に、どのような改善サイクル(PDCA)を回しているかを把握することが重要です。

【理由】

成功した施策の背景には、具体的な数値目標とそれを達成するための継続的な改善努力があるからです。

【具体例】

ある農園は、SNSのフォロワー数をKPIに設定し、「野菜の収穫動画を毎日投稿する」という計画(Plan)を立てました。実行(Do)後、反応が良かった動画の傾向を分析し、より多くの人に届けるために投稿時間を変更するといった改善(Check→Action)を繰り返しました。その結果、フォロワー数が増加し、ECサイトへの流入も増えました。

【提案or結論】

成功事例の表面的な部分だけでなく、どのようなKPIを設定し、どのようにPDCAサイクルを回しているかを深く分析することで、自社に合った再現可能な施策を見つけ出すことができます。

1.3.2 再現可能な施策の選定方法

【結論】

成功事例のなかから、自社のリソースや強みに合った施策を選び、小さな規模から試すことが成功への近道です。

【理由】

すべての成功事例が自社に当てはまるわけではありません。資金や人材といったリソースには限りがあるため、無理なく実行できる施策から始めることが重要です。

【具体例】

大規模な広告キャンペーンは難しくても、「Instagramで毎日の収穫風景を発信する」「ブログで簡単レシピを紹介する」といった、低コストで始められる施策から着手できます。また、「地域限定のマルシェに参加する」といったオフラインでの施策も、地域のファンを作る上で効果的です。

【提案or結論】

成功事例を参考にしつつ、自社の状況を客観的に分析し、実現可能な施策を一つずつ実行していくことで、着実に集客力を高めていきましょう。

2. 新規顧客獲得のオンライン集客メソッド

有機野菜の集客を伸ばすには、オンラインでの露出を増やし、新規顧客を獲得することが不可欠です。オンライン集客には、ECサイト、SEO、SNS、広告など多様な手法があります。ここでは、それぞれの方法をどのように活用すれば効果的なのか、具体的なメソッドを解説します。

2.1 有機野菜 ECサイト 集客 のコツ

ECサイトは、全国の顧客にアプローチできる強力な販売チャネルです。しかし、ただサイトを開設するだけでは集客はできません。顧客がスムーズに購入できるように、サイトを最適化することが重要です。

2.1.1 UX/UI最適化でCVR向上

【結論】

ECサイトの集客では、ユーザーが快適に利用できる**UX(ユーザー体験)/UI(ユーザーインターフェース)**の最適化が不可欠です。

【理由】

サイトが使いにくいと、訪問者は購入に至る前に離脱してしまいます。シンプルで分かりやすいデザインやスムーズな導線を設けることで、購入完了率(CVR)を高めることができます。

【具体例】

「初めての方へ」といった初心者向けのページを用意し、購入までの流れを分かりやすく解説したり、スマートフォンでの操作性を高めたりすることが有効です。また、商品写真の品質を高め、商品説明を充実させることで、顧客は安心して購入できるようになります。

【提案or結論】

サイトのデザインや使いやすさは、ECサイトの成果に直結します。定期的にユーザー視点でサイトをチェックし、改善を繰り返しましょう。

2.1.2 カート回遊率を上げる仕組み

【結論】

一度カートに商品を入れた顧客が、そのまま購入を完了せずに離脱してしまう「カゴ落ち」を防ぐための仕組みを導入することが重要です。

【理由】

カゴ落ちの主な原因は、送料や手数料などの追加費用、決済方法の選択肢の少なさ、入力フォームの煩雑さなどです。これらを改善することで、購入完了へと促せます。

【具体例】

一定金額以上の購入で送料無料にしたり、多様な決済方法(クレジットカード、銀行振込、後払いなど)を用意したりすることが効果的です。また、顧客情報や配送先などの入力フォームをシンプルにし、入力項目を最小限に抑えることもカゴ落ち防止につながります。

【提案or結論】

カートに商品が入った顧客は、すでに購入意欲が高い状態です。最後までスムーズに購入を完了してもらえるよう、カゴ落ちの原因を一つずつ潰していきましょう。

2.2 SEO&キーワードリサーチ

SEO(検索エンジン最適化)は、広告費をかけずにECサイトへの集客を増やすための基本的な手法です。適切なキーワードを選び、記事やページの構成を最適化することで、検索エンジンからの自然な流入を増やせます。

2.2.1 サジェストKWと共起語の活用

【結論】

ユーザーが実際に検索しているキーワード(サジェストキーワード)や、そのキーワードと共によく使われる関連語句(共起語)を記事に取り入れることが、SEO対策の基本です。

【理由】

これらのキーワードを網羅することで、検索エンジンが記事の内容を正確に理解し、ユーザーの検索意図に合った記事として評価されやすくなります。

【具体例】

例えば、「有機野菜 集客」というキーワードで記事を書く場合、サジェストキーワードである「ECサイト」「成功事例」「売り方」といった語句を見出しに含めたり、共起語である「農家」「販売戦略」「SNS」などを本文に散りばめたりすることで、検索エンジンとユーザーの両方に評価される記事になります。

【提案or結論】

キーワードリサーチツールなどを活用し、ユーザーがどんな情報を求めているかを徹底的に調査した上で、記事コンテンツを作成しましょう。

2.2.2 内部リンク設計とメタデータ最適化

【結論】

サイト内の関連するページ同士をリンクで繋ぐ内部リンク設計と、検索結果に表示されるメタデータ(タイトル・ディスクリプション)の最適化が、SEO効果をさらに高めます。

【理由】

内部リンクは、ユーザーがサイト内を回遊しやすくなるだけでなく、検索エンジンがサイト全体の構造を理解するのを助けます。また、魅力的で分かりやすいメタデータは、クリック率の向上に繋がります。

【具体例】

ECサイトの野菜の商品ページから、その野菜を使ったレシピを紹介するブログ記事へリンクを貼ったり、「有機野菜の栽培方法」という記事から、「有機JAS認証について」の記事へリンクを貼ったりするなどが内部リンクの例です。メタデータでは、検索キーワードを含めつつ、「送料無料」「〇〇農園直送」といった強みを盛り込むことで、クリックしたくなる工夫をしましょう。

【提案or結論】

内部リンクとメタデータの最適化は、地味ながらもSEO効果を大きく左右します。サイトの公開後も定期的に見直し、改善を続けましょう。

2.3 コンテンツマーケティング

顧客に役立つ情報やストーリーを発信し、ファンになってもらうための手法です。ブログ記事や動画などを活用して、**「野菜を売る」のではなく「価値を伝える」**ことが重要です。

2.3.1 有機野菜 売り方 ブログ記事の作成手順

【結論】

読者の悩みを解決するような**「有機野菜の売り方」**に関するブログ記事を作成することで、集客を促進できます。

【理由】

「有機野菜 売り方」というキーワードで検索するユーザーは、具体的な課題を抱えています。彼らの知りたいことに応える記事は、信頼性の向上や、自社の商品・サービスへの関心へとつながります。

【具体例】

例えば、「有機野菜を高く売るための3つのコツ」や「SNSでファンを増やす方法」といった記事を作成し、その中で自社の成功事例やノウハウを具体的に紹介します。これにより、読者は記事を読み進めるうちに「この農園は信頼できる」と感じ、商品購入や問い合わせへとつながる可能性が高まります。

【提案or結論】

売りたい商品を直接的にアピールするだけでなく、読者の役に立つ情報を発信することで、見込み客を自然に引き寄せることができます。

2.3.2 成功事例コンテンツの活用法

【結論】

自社の成功事例をコンテンツ化して発信することで、信頼性を高め、見込み客の購買意欲を向上させることができます。

【理由】

ユーザーは、具体的な事例から「自分にもできるかもしれない」「この商品を使えばこんな未来が手に入る」と想像しやすくなります。客観的なデータや生の声は、説得力のある強力なコンテンツとなります。

【具体例】

「〇〇農園の集客が2倍になった理由」といったタイトルで、SNS投稿のビフォーアフターや、顧客からの感謝の声を紹介します。また、具体的な数値(アクセス数や売上)を公開することで、記事の信憑性を高められます。

【提案or結論】

成功事例は、単なる自慢話ではなく、読者の課題解決に役立つ「成功への道筋」として提示しましょう。

2.4 SNS集客と農家 SNS ツール

SNSは、生産者の想いや日々の様子を直接伝え、顧客との距離を縮めるために非常に有効なツールです。

2.4.1 Instagram/Facebook/TikTok運用のポイント

【結論】

各SNSの特性を理解し、ターゲットに合わせて使い分けることが、集客効果を最大化する鍵です。

【理由】

Instagramは視覚的な訴求力が高く、写真や動画で野菜の新鮮さや畑の様子を伝えるのに適しています。Facebookは、コミュニティ機能で顧客と深く交流したり、イベントの告知をしたりするのに便利です。TikTokは若年層に強く、短い動画でインパクトのある情報を発信できます。

| SNS | ターゲット層 | 運用のポイント |

| 30~40代女性、食に関心の高い層 | 魅力的な写真やリール動画で、野菜の鮮度や調理イメージを伝える。ストーリーズで日々の様子を発信する。 | |

| 30~50代、地域コミュニティに関心のある層 | 生産者の想いを込めた長文投稿や、イベント告知を行う。グループ機能で顧客コミュニティを形成する。 | |

| TikTok | 10~20代、トレンドに敏感な層 | 栽培の裏側や収穫の様子を、BGMやテロップを活用した短い動画で面白く伝える。 |

【提案or結論】

すべてのSNSに手をつけるのではなく、まずは自社のターゲットが最も利用しているSNSに絞って運用を始めましょう。

2.4.2 ツール比較:自動投稿/分析機能

【結論】

SNS運用を効率化するためには、自動投稿ツールや分析ツールの活用が有効です。

【理由】

SNS運用には投稿作成だけでなく、投稿時間や効果測定など、さまざまなタスクがあります。ツールを活用することで、これらの作業を効率化し、より質の高いコンテンツ作りに集中できます。

【具体例】

投稿予約機能があるツールを使えば、忙しい収穫時期でも事前に投稿を準備しておくことができます。また、分析ツールを使えば、どの投稿が一番反応が良かったか、フォロワーはどんな時間にSNSを見ているかといったデータを把握でき、次の投稿に活かせます。

【提案or結論】

SNS運用の負担を減らし、成果を最大化するためにも、積極的にツールの導入を検討しましょう。

2.5 広告連携とPDCA/KPI計測

オンライン集客の効果をさらに高めるには、広告運用とデータに基づいた改善が不可欠です。

2.5.1 リスティング広告とSNS広告の使い分け

【結論】

リスティング広告とSNS広告は、それぞれの特性を理解して使い分けることで、効率的な集客が可能です。

【理由】

リスティング広告は、ユーザーが能動的に検索したキーワードに連動して表示されるため、購買意欲の高い層にアプローチできます。一方、SNS広告は、ユーザーの興味・関心や属性に基づいて配信できるため、潜在顧客層に広くアプローチするのに適しています。

【具体例】

「有機野菜 宅配」で検索するユーザーにはリスティング広告で自社のECサイトを上位表示させ、Instagramで「オーガニック」「無農薬」といったハッシュタグをフォローしているユーザーには、商品の魅力を伝えるSNS広告を配信するといった使い分けが効果的です。

【提案or結論】

まずはリスティング広告で顕在層を獲得し、SNS広告で潜在層にアプローチするという段階的な広告戦略を立てましょう。

2.5.2 データ分析による改善サイクル

【結論】

広告やコンテンツの成果は、配信して終わりではありません。データ分析に基づいたPDCAサイクルを回すことで、より高い効果を目指せます。

【理由】

どの広告が、どのターゲットに、どれだけクリックされ、購入につながったのかを詳細に分析することで、予算の配分を最適化したり、広告の内容を改善したりすることができます。

【具体例】

Googleアナリティクスなどのツールを使って、ECサイトへの流入経路や、どのページで離脱が多いかといったデータを分析します。その結果、「広告Aからの流入は多いが、コンバージョン率が低い」ことが分かれば、広告Aの訴求内容を見直すといった改善策を立てることができます。

【提案or結論】

オンライン集客は、常にデータを分析し、改善を繰り返すことで成果が最大化されます。定期的に効果測定を行い、より良い集客戦略を構築していきましょう。

3. 実店舗誘導&ローカルMEOで行動喚起

オンラインでの集客に加えて、実店舗や直売所、マルシェなどへの来店を促すオフライン集客も重要です。特に、地域に根ざした集客は、熱心なファンを作り、安定した売上につながります。ここでは、Googleビジネスプロフィールを活用したMEO(ローカルSEO)対策や、イベントによる集客方法を解説します。

3.1 地域名 有機野菜 直売所 で集客する方法

オンラインでの情報発信が、実店舗への来店につながるケースは少なくありません。特に、**「地域名+有機野菜 直売所」**といったキーワードで検索するユーザーは、購買意欲が非常に高い傾向にあります。

3.1.1 地域キーワードの選定基準

【結論】

地域に特化したキーワードを選定し、ウェブサイトやSNSで積極的に使用することで、近隣の顧客にリーチできます。

【理由】

多くのユーザーは、自宅や職場から近い店舗を探す際に、地域名を含めて検索します。このニーズに応えることで、効率的に実店舗への誘導が可能です。

【具体例】

「〇〇市 有機野菜 直売所」「△△区 朝採り野菜」といった、具体的な地域名や商品の特長を組み合わせたキーワードを選定します。これを、ウェブサイトのタイトルや見出し、ブログ記事、SNSの投稿文やハッシュタグに盛り込みましょう。

【提案or結論】

まずは、自社の農園や直売所の近隣地域で、どのようなキーワードが検索されているかをリサーチし、集客の糸口を見つけましょう。

3.1.2 オフラインとオンラインの連携施策

【結論】

オンラインでの情報発信と、オフラインでの実店舗での取り組みを連携させることで、集客効果を最大化できます。

【理由】

オンラインで興味を持った顧客を実店舗に誘導し、実店舗でファンになった顧客をオンラインコミュニティに引き込むというサイクルを構築することで、顧客との関係を深められます。

【具体例】

SNSで「直売所限定の割引情報」や「本日の入荷情報」を発信したり、直売所で「次回使える割引クーポン」や「SNSフォロー特典」を配布したりする施策が考えられます。また、実店舗に設置したQRコードからECサイトへ誘導することも有効です。

【提案or結論】

オンラインとオフラインの垣根を越えた施策を企画し、顧客に継続的な接点を提供しましょう。

3.2 Googleビジネスプロフィール×MEO対策

Googleビジネスプロフィールは、Google検索やGoogleマップに店舗情報を表示させるための無料ツールです。適切に活用することで、地域名での検索順位(MEO)を向上させ、実店舗への集客に直結します。

3.2.1 ビジネス情報の最適化ポイント

【結論】

Googleビジネスプロフィールを最適化することで、検索ユーザーに自社の魅力を伝え、来店を促せます。

【理由】

ビジネスプロフィールは、店舗の営業時間、所在地、電話番号、ウェブサイトといった基本情報だけでなく、写真やクチコミなど、ユーザーが来店を判断するための重要な情報源となるからです。

【具体例】

以下のような情報を詳細かつ正確に登録しましょう。

- ビジネス名・カテゴリ: 正確な名称と、**「農産物直売所」「野菜の宅配サービス」**など適切なカテゴリを設定する。

- 営業時間: 季節やイベントによって変動する場合は、定期的に更新する。

- 写真: 畑の様子、新鮮な野菜、店舗の外観・内観など、魅力的な写真を複数枚アップロードする。

- 投稿機能: 旬の野菜情報やイベント告知などを、定期的に投稿する。

【提案or結論】

Googleビジネスプロフィールは「動くウェブサイト」として捉え、常に最新の情報を発信し続けましょう。

3.2.2 クチコミ獲得と評価向上方法

【結論】

顧客からのクチコミを積極的に集め、誠実に対応することで、お店の信頼性を高め、集客効果を向上させることができます。

【理由】

ユーザーは、お店を選ぶ際に、他の人のクチコミを参考にします。高評価のクチコミが多いお店は信頼されやすく、新規顧客の来店につながります。

【具体例】

直売所に来店したお客様に、「Googleマップへのクチコミ投稿」を促すPOPを設置したり、SNSで「クチコミを投稿してくださった方に、次回来店時に〇〇をプレゼント」といったキャンペーンを実施したりすることが有効です。また、クチコミには良い評価・悪い評価に関わらず、丁寧かつ迅速に返信することで、お店の誠実な姿勢をアピールできます。

【提案or結論】

クチコミは集客に欠かせない要素です。顧客に「応援したい」と思ってもらえるような関係性を築き、クチコミ投稿を促しましょう。

3.3 マルシェ・有機野菜 体験ツアー の企画と宣伝

マルシェや体験ツアーは、顧客との直接的なコミュニケーションを通じて、ブランドへの愛着を育む強力な集客手法です。

3.3.1 参加者募集の効果的な告知手法

【結論】

イベントのターゲット層に合わせた告知チャネルを選定し、イベントの魅力を具体的に伝えることで、効果的に参加者を募ることができます。

【理由】

イベントの参加を検討している人は、「どんな体験ができるのか」「誰と行けるのか」といった具体的な情報を求めています。

【具体例】

Instagramでは、イベントの雰囲気が伝わる写真や動画を投稿し、ストーリーズでカウントダウンをするなどして期待感を高めます。また、地域の情報サイトやフリーペーパー、近隣のカフェなどにチラシを置かせてもらうことも有効です。

【提案or結論】

オンラインとオフラインの告知を組み合わせ、多くの人の目に触れるように工夫しましょう。

3.3.2 イベント後のフォローアップ

【結論】

イベントは開催して終わりではありません。参加者へのフォローアップを行うことで、リピーター育成やコミュニティ形成につなげられます。

【理由】

イベントで得た顧客との接点を、一時的なものに終わらせず、長期的な関係へと発展させることが重要です。

【具体例】

イベント参加者限定のメルマガを配信して、収穫した野菜の保存方法やレシピを紹介したり、イベント時の写真をSNSにアップロードして、参加者がタグ付けできるよう促したりします。また、次回のイベント情報や、ECサイトで使えるクーポンを配布することも効果的です。

【提案or結論】

イベントを「一度きりの体験」ではなく「ファンになるきっかけ」として捉え、イベント後も継続的に顧客とつながる仕組みを作りましょう。

4. 比較検討層を攻略する提案型コンテンツ

有機野菜の購入を検討しているユーザーは、「本当に安全なの?」「他のサービスと比べてどう違うの?」「自分に合うプランは?」といった疑問や不安を抱えています。これらの比較検討層に刺さるコンテンツを提供することで、購入へのハードルを下げ、成約につなげることができます。

4.1 有機野菜 定期購入 比較 と 宅配野菜 集客 戦略

定期購入は、安定した収益源となるだけでなく、顧客との長期的な関係を築く上で非常に重要な販売方法です。競合サービスが多い中で、自社の強みを明確に打ち出す必要があります。

4.1.1 プラン別料金表の見せ方

【結論】

料金表は、単に価格を提示するだけでなく、プランごとの違いやメリットが一目でわかるように提示することが重要です。

【理由】

ユーザーは、複数のサービスを比較検討する際、料金だけでなく、どのような野菜がどれくらい届くのか、送料はかかるのか、といった詳細な情報を求めています。分かりにくい料金体系は、ユーザーの離脱を招きます。

【具体例】

以下のように表形式で料金や内容を比較できるようにすることで、ユーザーは自分に合ったプランを選びやすくなります。

| プラン名 | 料金(税込) | 野菜の量 | こんな方におすすめ |

| お試しプラン | 1,980円 | 3〜5品目 | 一人暮らしの方、まずはお試ししたい方 |

| ファミリープラン | 3,980円 | 7〜9品目 | 3〜4人家族、毎日野菜をたっぷり食べたい方 |

| プレミアムプラン | 5,980円 | 10〜12品目 | 珍しい野菜も試したい方、料理好きの方 |

【提案or結論】

プランを複数用意することで、さまざまなニーズに対応できるだけでなく、ユーザーが自分に最適な選択をできるように導けます。

4.1.2 定期購入メリットの訴求ポイント

【結論】

定期購入のメリットを具体的に訴求することで、一度きりの購入ではなく、継続的な利用を促せます。

【理由】

ユーザーは、定期購入に踏み切ることで得られるメリット(利便性、安心感、お得感など)が、単発購入よりも大きいと感じたときに契約します。

【具体例】

「毎回注文する手間が省ける」「旬の野菜が自動的に届くので献立に悩まない」「単発購入よりもお得な価格設定」「継続特典として、農家さんからのおまけ付き」といったメリットを、ウェブサイトやSNSで積極的にアピールしましょう。

【提案or結論】

単なる割引ではなく、ユーザーのライフスタイルを豊かにするような付加価値を提示することで、定期購入の魅力を伝えられます。

4.2 無農薬野菜 通販 安心/オーガニック野菜 宅配 安い プラン設計

「安心・安全」と「価格」は、有機野菜を選ぶ上で避けては通れないテーマです。これらの不安を解消するコンテンツを提供することで、顧客の信頼を獲得できます。

4.2.1 安心訴求のための品質保証制度

【結論】

品質へのこだわりを具体的な情報や制度で示すことで、ユーザーに安心感を与えられます。

【理由】

「無農薬」「オーガニック」といった言葉だけでは、初めてのユーザーは不安を感じるかもしれません。その不安を払拭するためには、客観的な根拠や保証が必要です。

【具体例】

ウェブサイト上で「有機JAS認証」の取得証明書を公開したり、栽培方法について写真や動画を使って詳しく説明したりしましょう。また、「万が一、品質に問題があった場合は全額返金」といった保証制度を設けることも、安心感を高める上で有効です。

【提案or結論】

品質に対する自信を、言葉だけでなく具体的な証拠や制度で示すことで、顧客の信頼を勝ち取れます。

4.2.2 価格帯別プラン例と付加価値

【結論】

「安い」というニーズを持つ顧客にもアプローチするためには、価格を抑えたプランを用意しつつ、その中で付加価値を提供することが重要です。

【理由】

すべてのユーザーが高価格帯のプランを求めているわけではありません。予算に限りがあるユーザーにも選択肢を提供することで、新たな顧客層を獲得できます。

【具体例】

例えば、「訳あり野菜のお得セット」や「規格外野菜の詰め合わせ」といった価格を抑えたプランを設けます。その上で、「料理の時短に役立つレシピ」や「野菜の保存方法ガイド」といった付加価値を提供することで、価格以上の満足感を提供できます。

【提案or結論】

低価格帯のプランを「安さ」だけで勝負するのではなく、独自の付加価値を組み合わせることで、競合との差別化を図りましょう。

4.3 旬の野菜 定期便 無添加×レシピ提案

定期便の魅力をさらに高めるために、届く野菜に合わせた**「レシピ提案」**は非常に効果的なコンテンツとなります。

4.3.1 季節ごとのおすすめ食材紹介

【結論】

旬の野菜に関する情報を提供することで、顧客の献立作りをサポートし、定期便の価値を高められます。

【理由】

「旬」は、有機野菜の大きな魅力の一つです。季節感を感じられるコンテンツは、ユーザーの満足度を向上させ、定期購入の継続につながります。

【具体例】

毎月の定期便に同梱するリーフレットや、メルマガで「今月のおすすめ野菜」として、その野菜の特長や美味しい食べ方を紹介します。これにより、ユーザーは届いた野菜をすぐに調理でき、定期便のメリットを実感しやすくなります。

【提案or結論】

旬の野菜情報を積極的に発信し、ユーザーに「どんな野菜が届くんだろう?」というワクワク感を届けましょう。

4.3.2 簡単レシピコンテンツの作り方

【結論】

手軽に作れる簡単レシピコンテンツを提供することで、忙しいユーザーの「献立に悩む」という課題を解決できます。

【理由】

定期便で届く野菜は、普段使わないものや調理法が分からないものも含まれる可能性があります。レシピを提供することで、ユーザーは届いた野菜を無駄にすることなく、美味しく食べられます。

【具体例】

「〇〇(野菜名)の簡単5分レシピ」「作り置きできる〇〇のレシピ」といったタイトルで、短時間で手軽に作れるレシピを写真付きでブログやSNSに投稿します。また、レシピ動画を配信することも、視覚的に訴えかける上で有効です。

【提案or結論】

レシピは、ただ作る方法を伝えるだけでなく、「時短」「栄養満点」といったユーザーのメリットを強調することで、より魅力的なコンテンツになります。

5. リピーター育成:定期購入とファン化ストーリー

新規顧客を獲得するだけでなく、一度購入してくれた顧客にリピートしてもらい、ファンになってもらうことが事業の長期的な成長には不可欠です。ここでは、定期購入の継続率を高めるための施策や、生産者のストーリーを通じて顧客をファン化させるための方法を解説します。

5.1 有機野菜 定期購入 共働きファミリーに響く理由

忙しい共働きファミリーにとって、定期購入は単に野菜が届く以上の価値を提供できます。その価値を明確に伝えることが、継続利用の鍵となります。

5.1.1 タイムセーブ×安心の提案

【結論】

定期購入は、共働きファミリーにとって「買い物に行く手間」を省くタイムセーブと、「安心・安全な食材を確実に手に入れられる」という安心感を同時に提供できる、最適なサービスです。

【理由】

仕事や育児に追われる日々の中で、買い物にかかる時間や献立を考える時間は大きな負担となります。定期購入によってこの負担を軽減し、なおかつ子どものための安全な食材を確保できることは、大きな魅力となります。

【具体例】

「毎週木曜日に、旬の有機野菜が届きます。もうスーパーへ行く必要はありません。献立に悩んだ時は、同梱されているレシピを参考にしてください」といった形で、具体的にユーザーの悩みを解決するベネフィットを提示しましょう。ウェブサイトでは、「子どもの健康のために有機野菜を選びたいけど、買い物に行く時間がない…」といった共働きファミリーのリアルな悩みを提示し、定期購入がその解決策となることをアピールします。

【提案or結論】

定期購入は「時短」と「安心」という二つの価値をセットで提供することで、忙しい共働きファミリーの心をつかむことができます。

5.1.2 プラスαの特典設計

【結論】

定期購入の継続を促すために、価格以外のプラスαの特典を設計することが効果的です。

【理由】

特典は、ユーザーに「定期購入を続けていて良かった」と感じさせ、ロイヤリティ(愛着)を高める上で重要な要素です。

【具体例】

「3ヶ月継続で、自慢の特別栽培米をプレゼント」「6ヶ月継続で、限定イベントにご招待」といった特典を用意したり、毎月のお届けに、生産者からの手書きメッセージや、おすすめの調味料を同梱したりするのも良いでしょう。特典は金銭的なものだけでなく、体験や感情に訴えかけるものが特に効果的です。

【提案or結論】

継続特典は、ユーザーが定期購入を続けるモチベーションを高めるだけでなく、ブランドへの愛着を育むきっかけにもなります。

5.2 メルマガ・コミュニティ運営で顧客をファン化

一方的な情報発信だけでなく、顧客との双方向のコミュニケーションを築くことで、顧客を熱心なファンに変えられます。

5.2.1 メルマガコンテンツの最適化

【結論】

単なるセール情報ではなく、顧客にとって価値のある役立つ情報やストーリーを盛り込んだメルマガを配信することで、開封率やクリック率を向上させられます。

【理由】

ユーザーは、自分にとってメリットのある情報にしか関心を持ちません。お得情報に加えて、読んだら得するようなコンテンツを提供することで、メルマガの価値を高められます。

【具体例】

以下のようなコンテンツを定期的に配信しましょう。

- 旬の野菜の豆知識:美味しい食べ方や保存方法、栄養素について。

- 生産者の日常:畑の様子や栽培の苦労、喜びなどを写真付きで紹介。

- 読者からの質問コーナー:顧客からの質問に丁寧に回答し、信頼性を高める。

- コミュニティ限定レシピ:メルマガ読者だけが見られる特別なレシピ。

【提案or結論】

メルマガを「読むのが楽しみ」と思ってもらえるようなコンテンツ作りを心がけましょう。

5.2.2 オンラインコミュニティの運営ノウハウ

【結論】

FacebookグループやLINEオープンチャットなどを活用したオンラインコミュニティを運営することで、顧客同士の交流を促し、ブランドへの帰属意識を高められます。

【理由】

同じ価値観を持つ人々と交流することで、ユーザーは「このコミュニティの一員である」という意識が芽生えます。これにより、ブランドへの愛着が深まり、ファン化が進みます。

【具体例】

コミュニティ内では、「今週届いた野菜で何を作る?」といったテーマでメンバー同士がレシピを共有したり、生産者が直接質問に答えたりする場を設けます。また、限定イベントの告知や、新商品の試食モニター募集などを行うことで、コミュニティの活性化を図ることができます。

【提案or結論】

コミュニティは、顧客が主役となる「場」です。生産者はその場を盛り上げるためのきっかけを作り、顧客同士のつながりをサポートすることに注力しましょう。

5.3 生産者のストーリー&ブランディングでLTV向上

顧客は、商品だけでなく、その商品に込められた想いやストーリーに共感したときに、より深い愛着を抱きます。

5.3.1 生産者インタビューの活用

【結論】

生産者の顔や声、想いを伝えるインタビューコンテンツは、顧客の共感を呼び、ブランドへの信頼性を高めます。

【理由】

「誰が、どんな想いで、どうやって作っているのか」という背景を知ることで、顧客は商品に価値を見出し、単なる野菜ではなく「〇〇さんが作った野菜」として認識するようになります。

【具体例】

ウェブサイトやブログで、生産者の生い立ちや有機農業を始めたきっかけ、栽培の苦労やこだわりを語ったインタビュー記事を掲載します。動画インタビューも、声や表情から熱意が伝わりやすいため、非常に効果的です。

【提案or結論】

生産者自身のストーリーは、何よりも強力なブランディングツールです。積極的に顔と声を出し、想いを伝えましょう。

5.3.2 ストーリーテリングによる共感形成

【結論】

商品の誕生秘話や、その野菜が食卓に届くまでの物語を伝えるストーリーテリングは、顧客の感情に訴えかけ、ブランドへの共感を形成します。

【理由】

人は、論理だけでなく感情で動く生き物です。物語に感動したり、共感したりすることで、ブランドに対する愛着が深まります。

【具体例】

「台風で畑が大きな被害を受けたが、家族や地域の人々の協力で乗り越え、より美味しい野菜ができた」といった物語や、「この野菜は、子どものアレルギーをきっかけに生まれた特別な品種です」といったエピソードを、SNSやメルマガで丁寧に語りかけます。これにより、顧客は商品の背景にあるストーリーに共感し、応援したいという気持ちが生まれます。

【提案or結論】

商品にまつわるストーリーを語ることで、顧客は単なる消費者ではなく、ブランドの「応援者」へと変わります。これにより、顧客生涯価値(LTV)が向上し、事業の持続的な成長につながります。

6. コスト削減&支援活用:ECサイト構築費用 と 補助金

有機野菜の集客を拡大するためには、ECサイトの開設や新たな販促施策に投資が必要となります。しかし、限られた予算の中でどう効率的に投資し、公的な支援を活用できるかが、事業の成否を分けます。ここでは、ECサイト構築にかかる費用や、活用できる補助金について解説します。

6.1 ECサイト 構築費用 の目安と効率的投資ポイント

ECサイトの構築費用は、規模や機能によって大きく変動します。ここでは、費用対効果の高い投資を行うためのポイントを解説します。

6.1.1 初期費用/運用費用の内訳

【結論】

ECサイトの構築費用は、初期費用だけでなく、その後の運用費用も含めて検討することが重要です。

【理由】

ECサイトは作って終わりではなく、顧客対応や在庫管理、サイトの更新など、継続的な運用が必要です。これらの費用を事前に把握しておくことで、無理のない資金計画を立てられます。

【具体例】

ECサイトの費用は、大きく以下の2つに分けられます。

- 初期費用: サイトのデザイン・開発費、ドメイン取得費、SSL証明書費用など。

- 運用費用: サーバー利用料、システム利用料、決済手数料、人件費、広告費など。

これらを合計して、月々にかかるコストを算出しましょう。

【提案or結論】

費用対効果を最大化するためには、初期費用だけでなく、長期的な運用を見据えた予算計画を立てましょう。

6.1.2 無料・低コストプラットフォーム比較

【結論】

本格的なECサイトは高額になりがちですが、低コストで始められるプラットフォームを活用すれば、初期費用を抑えてEC販売をスタートできます。

【理由】

近年、誰でも手軽にECサイトを開設できるサービスが多数登場しています。これらのサービスは、デザインテンプレートが豊富で、専門知識がなくても簡単に運用できます。

【具体例】

以下に、主なECプラットフォームの比較をまとめます。

| プラットフォーム | 初期費用 | 月額費用 | 特徴 |

| STORES | 0円〜 | 0円〜 | 初心者でも簡単にショップ開設が可能。無料プランでも十分な機能。 |

| BASE | 0円 | 0円〜 | デザインの自由度が高く、無料で始められる。アプリ連携で機能拡張も可能。 |

| Shopify | 有料 | 有料 | 世界中で利用されており、多機能。ECサイトを本格的に運用したい方向け。 |

【提案or結論】

まずは無料プランや低コストのサービスから始めて、EC販売のノウハウを蓄積しながら、事業規模に合わせてステップアップしていくのがおすすめです。

6.2 農業 補助金 を活用するステップ

資金調達の選択肢として、農業補助金の活用も検討しましょう。集客や販路拡大、ECサイト構築にかかる費用を補助してくれる制度があります。

6.2.1 補助金申請の流れと書類準備

【結論】

補助金は、申請の流れを事前に理解し、必要な書類を漏れなく準備することで、採択率を高められます。

【理由】

補助金は申請期間が限られており、申請書類に不備があると審査に通らない可能性があります。

【具体例】

農業補助金の一般的な申請の流れは以下の通りです。

- 情報収集: 自治体や農林水産省のウェブサイトで、応募可能な補助金を探す。

- 申請書類の準備: 事業計画書、見積書、経費内訳、過去の実績など、指定された書類を準備する。

- 申請: 期間内に書類を提出する。

- 審査・採択: 書類審査や面談を経て、採択が決定される。

【提案or結論】

補助金情報は常に更新されるため、日頃から情報収集を行い、申請のチャンスを逃さないようにしましょう。

6.2.2 採択率を上げるポイント

【結論】

補助金の採択率を上げるためには、事業計画の具体性と、公的な目的への貢献度を明確にすることが重要です。

【理由】

審査員は、「なぜこの事業に補助金を出す必要があるのか」を判断します。説得力のある事業計画は、採択への重要な鍵となります。

【具体例】

以下のポイントを押さえて事業計画を作成しましょう。

- 目標の具体化: 「売上を2倍にする」といった漠然とした目標ではなく、「SNS経由の売上を〇〇万円増やす」など、具体的な数値目標を設定する。

- 社会貢献性: 「地域活性化に貢献する」「環境保全につながる」など、公的な目的に合致する点をアピールする。

- 実現可能性: 予算やスケジュール、人員体制など、事業が実現可能であることを示す。

【提案or結論】

単なる「お金が欲しい」という内容ではなく、補助金を活用して「何を実現したいのか」を情熱をもって伝えることが、採択の鍵となります。

7. 共起語で記事を自然に網羅

集客に強い記事を作成するためには、主要なキーワードだけでなく、その周辺にある関連語句(共起語)をバランス良く含めることが重要です。これにより、記事の網羅性が高まり、検索エンジンから高い評価を得やすくなります。ここでは、「有機野菜 集客」に関する記事で、どのような共起語を意識して活用すればよいかを解説します。

本文内で使用する共起語リスト

【結論】

「有機野菜 集客」というテーマで記事を書く際には、以下のカテゴリーに分類される共起語を自然に盛り込むことで、記事の専門性と網羅性を高められます。

【理由】

検索エンジンは、キーワード単体だけでなく、そのキーワードと一緒に使われる関連語句を分析して記事の品質を判断します。共起語を適切に使うことで、記事が多角的な視点からテーマを扱っていると認識され、上位表示につながりやすくなります。

【具体例】

以下に、記事内で活用すべき共起語のリストをまとめます。これらのキーワードを、見出しや本文中に自然な形で散りばめることを意識しましょう。

- 販路・販売方法: 農家、生産者、直売所、ECサイト、オンラインストア、宅配、定期購入、通販

- プロモーション・マーケティング: SNS、Instagram、Facebook、TikTok、ブログ、イベント、マルシェ、Googleビジネスプロフィール、MEO、SEO、キーワードリサーチ、コンテンツマーケティング

- 商品・サービス: 無農薬、有機JAS、安心・安全、旬、レシピ提案、簡単レシピ、ファン、リピーター、ブランディング、ストーリー、差別化、付加価値

- 分析・改善: PDCA、KPI、アナリティクス

【提案or結論】

これらの共起語を意識的に記事全体に配置することで、読者のあらゆる検索ニーズに応える質の高い記事を作成し、集客効果を最大化しましょう。

行動喚起:有機野菜 集客 のコツを実践して理想の未来を手に入れよう!

本記事で解説した集客のコツは、どれもすぐに実践できるものばかりです。

- まずは小さな一歩から:SNSでの発信や、Googleビジネスプロフィールの登録から始めてみましょう。

- 成功事例を参考に:他社の成功から学び、自社に合った戦略を立ててみましょう。

- データに基づいて改善:一度きりの施策ではなく、PDCAサイクルを回して継続的に改善していきましょう。

集客の課題を解決し、安定した売上を確保できれば、生産者としてより良い野菜作りに集中できるだけでなく、豊かな未来を築くことができます。ぜひ、今日から一歩踏み出して、理想の未来を手に入れてください。

8. 共起語で記事を自然に網羅

集客に強い記事を作成するためには、主要なキーワードだけでなく、その周辺にある関連語句(共起語)をバランス良く含めることが重要です。これにより、記事の網羅性が高まり、検索エンジンから高い評価を得やすくなります。ここでは、「有機野菜 集客」に関する記事で、どのような共起語を意識して活用すればよいかを解説します。

本文内で使用する共起語リスト

【結論】

「有機野菜 集客」というテーマで記事を書く際には、以下のカテゴリーに分類される共起語を自然に盛り込むことで、記事の専門性と網羅性を高められます。

【理由】

検索エンジンは、キーワード単体だけでなく、そのキーワードと一緒に使われる関連語句を分析して記事の品質を判断します。共起語を適切に使うことで、記事が多角的な視点からテーマを扱っていると認識され、上位表示につながりやすくなります。

【具体例】

以下に、記事内で活用すべき共起語のリストをまとめます。これらのキーワードを、見出しや本文中に自然な形で散りばめることを意識しましょう。

- 販路・販売方法: 農家、生産者、直売所、ECサイト、オンラインストア、宅配、定期購入、通販

- プロモーション・マーケティング: SNS、Instagram、Facebook、TikTok、ブログ、イベント、マルシェ、Googleビジネスプロフィール、MEO、SEO、キーワードリサーチ、コンテンツマーケティング

- 商品・サービス: 無農薬、有機JAS、安心・安全、旬、レシピ提案、簡単レシピ、ファン、リピーター、ブランディング、ストーリー、差別化、付加価値

- 分析・改善: PDCA、KPI、アナリティクス

【提案or結論】

これらの共起語を意識的に記事全体に配置することで、読者のあらゆる検索ニーズに応える質の高い記事を作成し、集客効果を最大化しましょう。

8. 行動喚起:有機野菜 集客 のコツを実践して理想の未来を手に入れよう!

これまで見てきたように、有機野菜の集客にはさまざまな戦略と手法があります。重要なのは、これらを「知っている」だけで終わらせず、今日から実践することです。小さな一歩でも、着実に積み重ねることで、理想の未来を手に入れることができます。

まとめ:本記事で解説した集客のコツ

【結論】

本記事では、有機野菜の集客を成功させるために、以下の3つの主要なアプローチを解説しました。

【理由】

これらのアプローチを組み合わせることで、新規顧客の獲得からリピーター育成、そして事業の持続的な成長まで、集客の課題を網羅的に解決できるからです。

【具体例】

以下に、各アプローチのポイントをまとめます。

- 戦略の土台作り: ターゲット設定とペルソナ設定を明確にし、ECサイト、直売所、定期便といった販売チャネルを最適化する。

- オンライン集客: ECサイトのUI/UX改善、SEO対策、SNSでの情報発信、広告運用などを通じて、新規顧客へのリーチを最大化する。

- オフライン集客とファン化: Googleビジネスプロフィールを活用したMEO対策、マルシェや体験ツアーの企画、生産者のストーリー発信を通じて、顧客との信頼関係を築き、ファンを育成する。

【提案or結論】

これらの手法を参考に、自社の状況に合った集客戦略を立て、一つずつ実行していきましょう。

今すぐできる最初の一歩

【結論】

難しく考えず、まずは今日からできる簡単な一歩を踏み出すことが大切です。

【理由】

完璧を目指すよりも、まずは行動に移すことで、そこから得られる気づきや経験が次のステップにつながるからです。

【具体例】

以下の中から、すぐに始められることを一つ選んでみましょう。

- SNSでの発信を始める: 畑の様子や収穫した野菜の写真を1枚投稿する。

- Googleビジネスプロフィールを登録する: 店舗情報や写真を登録し、MEO対策の第一歩を踏み出す。

- 成功事例をもう一度読み直す: 気になった農園の集客方法を詳しく調べてみる。

【提案or結論】

小さな一歩からでも、着実に実践を重ねることで、理想の未来は必ず近づきます。

理想の未来を手に入れるために

集客の課題が解決し、安定した収益が確保できれば、あなたはより良い野菜作りに集中できるようになります。顧客からの「ありがとう」という声が直接届き、やりがいを感じる日々が待っています。

有機野菜の集客は、決して一朝一夕で成し遂げられるものではありません。しかし、本記事で解説した戦略と行動を継続することで、必ず成果は現れます。ぜひ、今日から一歩踏み出して、あなたの理想の未来を手に入れてください。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。