有機農業は、環境への配慮や食の安全への関心の高まりから、近年注目度が増しています。しかし、「実際、どれくらいの規模で行われているの?」「世界と比べて日本はどうなの?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。有機農業の現状を正確に把握するためには、信頼できる統計データが不可欠です。

- 有機農業を取り巻く現状と動向

- みどりの食料システム戦略の目標と進捗

- 本記事で得られる知見:信頼できる統計データに基づく有機農業の全体像

この記事を読むと、日本の有機農業が抱える現状や、国が目指す方向性を客観的な数値で理解できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、表面的な情報に惑わされ、有機農業の真の姿を見誤ってしまう可能性があるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

目次

はじめに:なぜ今、有機農業 統計が重要なのか

有機農業を取り巻く環境は急速に変化しており、その現状を正確に把握するためには統計データが不可欠です。近年、気候変動への対応や生物多様性の保全といった地球規模の課題が顕在化する中で、持続可能な農業のあり方として有機農業への期待が高まっています。また、消費者の間でも食の安全や生産過程への関心が高まり、有機農産物への需要は増加傾向にあります。

このような背景から、政府も有機農業の推進に力を入れています。特に、農林水産省が策定した「みどりの食料システム戦略」では、2050年までに耕地面積に占める有機農業の割合を25%(100万ヘクタール)に拡大するという野心的な目標が掲げられました。この目標達成に向けた進捗状況を測る上でも、各種統計データは重要な指標となります。

本記事では、日本と世界の有機農業に関する最新の統計データを多角的に分析し、その全体像を明らかにします。耕地面積や生産量、農家数の推移はもちろんのこと、市場規模や流通経路、さらには慣行農業との比較や環境負荷低減効果まで、幅広い統計データに基づいた知見を提供します。これらのデータは、有機農業に携わる生産者、関連ビジネスを展開する企業、政策立案者、そして有機農業に関心のある一般消費者にとって、現状認識と将来展望を深めるための貴重な情報となるでしょう。

日本の有機農業 統計:面積・生産量・農家数・普及率の推移

日本の有機農業の現状を把握するには、以下の項目に注目するとよいでしょう。

- 耕地面積と取組面積の推移

- 生産者数・経営体数・農家数の変化

- 都道府県別データ比較

この項目を読むと、日本の有機農業がどれくらいの規模で、どのように拡大しているのか具体的な数値で理解できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、日本国内の有機農業の具体的な現状を見誤ってしまうので、次の項目から詳細を見ていきましょう。

耕地面積と取組面積の推移

日本の有機農業の耕地面積は、緩やかながら増加傾向にあります。農林水産省の統計によると、有機JAS認証を受けた耕地面積は、2009年の約3,000haから、2022年には約13,000haへと増加しています。これに有機JAS認証取得を目指している面積を加えた「有機農業の取り組み面積」は、2022年時点で約28,000haとなっています。これは国内の総耕地面積の約0.6%に相当します。

この増加の背景には、「みどりの食料システム戦略」に掲げられた目標達成に向けた国の施策や、消費者の環境意識の高まりが挙げられます。しかし、目標である2050年までに25%(100万ha)という数値と比較すると、依然として低い水準に留まっています。今後の推移が注目されます。

生産者数・経営体数・農家数の変化

有機農業の生産者数や経営体数も、面積と同様に増加傾向にあります。農林水産省の「有機農業をめぐる情勢」によると、有機JAS認証を取得した生産者数は、2009年の約6,000経営体から2022年には約12,000経営体と、この10年余りで倍増しています。

新規就農者の中でも、環境への意識や食の安全への関心から有機農業を選択する割合が増えている傾向が見られます。これらの生産者数の増加は、有機農業が持続可能な農業として社会的に認知され、その担い手が増えていることを示しています。

都道府県別データ比較

日本の有機農業の普及状況は、都道府県によって大きな差が見られます。特定の地域で有機農業が盛んに行われている一方で、普及が進んでいない地域も存在します。

| 都道府県 | 有機農業取組面積(2022年概算) | 特徴 |

| 北海道 | 約3,000ha以上 | 広大な農地を活かした大規模経営が多い。 |

| 千葉県 | 約1,000ha以上 | 都市近郊型農業が発展し、直売所などでの流通が盛ん。 |

| 熊本県 | 約800ha以上 | 有機農業への支援体制が充実している地域も多い。 |

※上記は概算であり、具体的な数値は農林水産省の最新統計データでご確認ください。

これらの地域差は、各都道府県の気候条件、土壌特性、自治体の支援策、消費地の特性などが影響していると考えられます。有機農業の普及を全国的に進めるためには、地域ごとの特性に応じたきめ細やかな支援策が求められます。

日本の市場規模・流通経路割合:販売額と品目別統計

日本の有機農業の経済的な側面を理解するには、以下の項目に注目するとよいでしょう。

- 市場規模の推移(億円・成長率)

- 主要品目別生産量と販売額

- 流通経路(直売所・スーパー・宅配など)の割合

この項目を読むと、有機農産物がどのように消費者に届き、どのくらいの経済規模になっているのかが分かります。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、有機農産物の市場性やビジネスチャンスを見逃してしまうので、次の項目から詳細を見ていきましょう。

市場規模の推移(億円・成長率)

日本の有機食品の市場規模は拡大傾向にあり、消費者の健康志向や環境意識の高まりを背景に、今後も成長が見込まれています。有機農業関連の調査機関のデータによると、日本の有機食品の市場規模は年々拡大しており、2021年には2,000億円を超えたとの報告もあります。成長率は年平均数%で推移しており、コロナ禍で「食」への意識が高まったことも一因とされています。

この市場規模の拡大は、生産者にとっては新たな販路拡大の機会を、消費者にとってはより多様な選択肢の提供を意味します。

主要品目別生産量と販売額

有機農産物の生産は多岐にわたりますが、特定の品目が市場を牽引しています。

| 品目 | 特徴 |

| 米 | 有機米は消費者の健康志向に応える形で需要が安定している。 |

| 野菜 | 葉物野菜や根菜類を中心に、スーパーや直売所で人気が高い。 |

| 果物 | 慣行栽培に比べて生産が難しいとされるが、近年は有機果物の需要も増加傾向にある。 |

これらの品目の販売額や生産量の統計は、今後の有機農業の方向性を考える上で重要な指標となります。特に、消費者のニーズが高い品目に焦点を当てることで、効率的な生産と販売戦略を立てることが可能になります。

流通経路(直売所・スーパー・宅配など)の割合

有機農産物の流通経路は多様化しており、消費者へのアクセス方法も変化しています。

| 流通経路 | 割合(推定) | 特徴 |

| 直売所・JAなど | 30-40% | 生産者の顔が見える安心感、新鮮さが魅力。地域密着型。 |

| スーパーマーケット | 20-30% | 手軽に購入できる利便性。大手スーパーが有機コーナーを設けるなど注力している。 |

| 宅配サービス | 15-25% | 有機野菜セットなど定期購入の需要が高い。コロナ禍でさらに需要が拡大。 |

| インターネット販売 | 10-15% | 全国どこからでも購入可能。小規模生産者も活用しやすい。 |

| その他(学校給食、飲食店など) | 5-10% | 法人需要も増加傾向。 |

※上記は推定であり、詳細な割合は調査機関によって異なります。

直売所や宅配サービスといった、生産者と消費者の距離が近い流通経路が依然として強いですが、近年はスーパーマーケットやインターネット販売での取り扱いも増加しており、より幅広い層への普及が進んでいることが統計からも読み取れます。

普及率・新規就農者割合と価格差データ

有機農業の社会的受容度と経済的な側面を理解するには、以下の項目に注目するとよいでしょう。

- 全国・地域別の普及率比較

- 新規参入希望者における割合と傾向

- 有機野菜と一般野菜の価格差分析

この項目を読むと、有機農業が社会にどれほど浸透しているか、また経済的なメリット・デメリットは何かを具体的に把握できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、有機農業への参入や購入を検討する際に、現実的な判断が難しくなってしまうので、次の項目から詳細を見ていきましょう。

全国・地域別の普及率比較

日本の有機農業の普及率は、全国平均で約0.6%と非常に低い水準にあります。しかし、地域別に見ると、その普及率には大きな差が存在します。例えば、特定の都道府県では、自治体の積極的な支援や地域の気候風土が有機農業に適していることから、全国平均を大きく上回る普及率を示している場合があります。

この地域差は、有機農業の振興策を考える上で重要な視点となります。一律の政策ではなく、各地域の特性や課題に応じたきめ細やかな支援が、今後の普及率向上には不可欠です。

新規参入希望者における割合と傾向

近年、農業への新規就農者が増加する中で、有機農業を選択する者の割合も増加傾向にあります。農林水産省の統計や各研修機関のデータによると、新規就農者のうち約1割から2割が有機農業に関心を持ち、実際に取り組んでいるとされています。

新規就農者が有機農業を選ぶ主な理由としては、環境保全への意識の高さ、消費者からの需要の高まり、独自のブランドを確立しやすいといった点が挙げられます。しかし、有機農業は慣行農業に比べて栽培技術の習得に時間や経験を要すること、初期投資がかさむことなどの課題もあります。これらの課題に対し、国や自治体による研修制度や補助金制度の充実が求められています。

有機野菜と一般野菜の価格差分析

消費者が有機農産物の購入を検討する際に、最も気になる点の一つが価格差でしょう。一般的に、有機野菜は慣行栽培の野菜に比べて高価であると認識されています。これは、有機農業が手間暇を要すること、病害虫対策にコストがかかること、収量が慣行栽培よりも少ない場合があることなどが主な理由です。

| 品目(例) | 有機野菜の価格(推定) | 一般野菜の価格(推定) | 価格差の要因 |

| ほうれん草 | 300円/袋 | 150円/袋 | 栽培管理の手間、病害虫対策コスト |

| トマト | 500円/パック | 250円/パック | 生産効率、認証コスト |

| にんじん | 250円/袋 | 100円/袋 | 土壌管理、除草作業 |

※上記価格はあくまで一般的な目安であり、時期や販売店舗によって大きく変動します。

しかし、消費者の間では、価格差があっても「安全・安心」「環境に優しい」「味が良い」といった付加価値を重視し、有機野菜を選ぶ層が増えています。今後は、生産コストの削減や流通の効率化により、この価格差をいかに縮めていくかが、有機農業のさらなる普及に向けた重要な課題となるでしょう。

世界の有機農業 統計 vs 日本:普及率・面積・国際比較

日本の有機農業が世界の中でどのような位置づけにあるかを理解するには、以下の項目に注目するとよいでしょう。

- FAO・IFOAMデータによる世界全体の有機農地面積と推移

- EU・アメリカ・オーストラリアの普及率と政策支援策

- 日本との比較から見える課題と学び

この項目を読むと、日本の有機農業の現状を国際的な視点から客観的に評価し、今後の発展に向けたヒントを得られます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、日本の有機農業の立ち位置を見誤り、最適な政策や戦略を立てることが難しくなるので、次の項目から詳細を見ていきましょう。

FAO・IFOAMデータによる世界全体の有機農地面積と推移

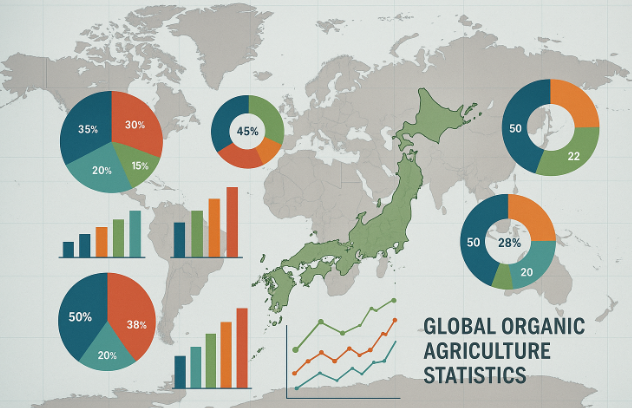

世界的に見ると、有機農業の面積は着実に増加しています。国際有機農業運動連盟(IFOAM – Organics International)とスイス有機農業研究所(FiBL)が毎年発表するデータによると、2022年時点で世界の有機農地面積は約7,600万ヘクタールに達し、総農地面積の約1.6%を占めています。この面積は過去10年間で約2倍に増加しており、世界の食料システムにおける有機農業の重要性が高まっていることを示しています。

特に、オーストラリア、アルゼンチン、中国、スペインなどが有機農地面積の大きい国として知られており、推移を見ても持続的な成長が見られます。

EU・アメリカ・オーストラリアの普及率と政策支援策

各国の有機農業の普及率を見ると、日本は世界の主要国と比較して大きく立ち遅れていることがわかります。

| 国・地域 | 有機農地普及率(2022年概算) | 主な政策支援策 |

| EU(欧州連合) | 約10%以上 | 共通農業政策(CAP)による直接支払、転換支援、研究開発支援。 |

| オーストリア | 約27% | 国家レベルでの手厚い補助金、コンサルティング支援。 |

| スウェーデン | 約20% | 環境政策と一体化した有機農業推進策。 |

| アメリカ | 約1.5% | 有機農業認証プログラム、コストシェアリングプログラム、研究助成。 |

| オーストラリア | 約8.8% | 広大な有機農地を活かした輸出戦略、認証制度の整備。 |

EU諸国では、共通農業政策(CAP)の下で有機農業への手厚い補助金や転換支援が行われており、普及率が非常に高くなっています。例えば、オーストリアやスウェーデンでは、全農地の20%以上が有機農地となっています。アメリカでは、USDA(米国農務省)による有機農業認証プログラムが確立されており、生産者へのコストシェアリングなどの支援も行われています。

これらの国々では、環境保全、農村振興、消費者の健康志向といった多角的な視点から有機農業が国家戦略として位置づけられ、具体的な政策と財政支援が実施されています。

日本との比較から見える課題と学び

日本の有機農業普及率が0.6%という現状は、EU諸国などと比較すると大きく差があることがわかります。この国際比較から、日本が抱える課題と学ぶべき点が見えてきます。

| 項目 | 日本の課題 | 海外からの学び |

| 政策支援 | 支援策が手薄、継続性・予見性に課題。 | EUのCAPのような手厚い直接支払、長期的な支援計画。 |

| 消費者理解 | 価格差への理解不足、有機の価値が浸透していない。 | 環境・健康への意識啓発、有機認証の信頼性向上。 |

| 技術普及 | 栽培技術の経験やノウハウ不足。 | 研究機関と連携した技術開発・普及、研修制度の充実。 |

| 流通・販売 | 販路の多様性不足、コスト高。 | 多様な流通チャネルの確保、大規模流通網との連携。 |

海外の成功事例から学ぶべきは、政府が有機農業を単なるニッチな農業ではなく、持続可能な食料システムの中核として位置づけ、長期的なビジョンと具体的な政策支援を組み合わせている点です。日本も「みどりの食料システム戦略」で目標を掲げたものの、目標達成に向けた具体的なロードマップや財政支援の強化が喫緊の課題と言えるでしょう。

慣行農業との収益性・生産性比較と環境負荷

有機農業の経済性と環境への影響を評価するには、以下の項目に注目するとよいでしょう。

- 収益性比較:コスト構造と利益率の違い

- 生産性比較:収量と労働時間の統計

- CO₂削減量・土壌炭素貯留など環境負荷低減効果

この項目を読むと、有機農業が慣行農業と比べてどのような経済的・環境的な特性を持つのかを深く理解できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、有機農業のメリット・デメリットを正確に評価できず、事業判断や環境政策への理解を見誤ってしまうので、次の項目から詳細を見ていきましょう。

収益性比較:コスト構造と利益率の違い

有機農業と慣行農業の収益性を比較すると、コスト構造と利益率に顕著な違いが見られます。一般的に、有機農業は化学肥料や農薬を使用しないため、それらの購入費用は削減されますが、代わりに除草作業や病害虫対策に手間がかかるため、労働時間が増加する傾向にあります。また、有機JAS認証取得のためのコストや、有機栽培に適した資材の費用なども発生します。

| 項目 | 有機農業 | 慣行農業 | 主な違い |

| 肥料費・農薬費 | 低い | 高い | 化学合成品の不使用 |

| 人件費(除草など) | 高い | 低い | 機械化が難しく手作業が多い |

| 資材費 | やや高い | 一般的 | 有機栽培専用資材の費用 |

| 販売単価 | 高い | 低い | 付加価値による価格差 |

| 利益率 | 変動大(栽培品目・販路による) | 比較的安定 | 初期投資や手間を考慮する必要がある |

販売単価が高く設定できることが、有機農業の収益性を支える要因となりますが、生産量や販路の確保が安定しないと、必ずしも慣行農業より高い利益率を確保できるとは限りません。ただし、近年は環境保全型農業直接支払交付金などの補助金制度も整備されており、これらの支援制度を活用することで収益性を向上させることも可能です。

生産性比較:収量と労働時間の統計

有機農業は、慣行農業に比べて収量が少なくなる傾向があるという指摘がなされることがあります。しかし、近年の研究や事例では、適切な土壌管理や品種選定を行うことで、慣行農業に匹敵する収量を達成できる可能性も示されています。例えば、干ばつなどの環境ストレス下では、有機農地の方が安定した収量を維持する傾向があるというデータも存在します。

一方、労働時間に関しては、有機農業の方が多くなるのが一般的です。特に、機械除草が難しい場合の手作業による除草や、病害虫の観察・初期対応など、きめ細やかな管理が求められるためです。この労働時間の増加が、有機農業への転換をためらう要因となることもあります。

CO₂削減量・土壌炭素貯留など環境負荷低減効果

有機農業は、その栽培方法から、慣行農業に比べて環境負荷を大幅に低減する効果が統計によって示されています。

- CO₂削減量:化学肥料や農薬の製造・運搬に伴う温室効果ガス排出量の削減に貢献します。また、有機物を積極的に土壌に施用することで、土壌中の炭素貯留量を増加させ、大気中のCO₂を土壌に固定する効果(土壌炭素貯留)が期待できます。

- 生物多様性の保全:化学農薬を使用しないため、ミツバチや蝶などの受粉媒介昆虫、土壌微生物、益虫などの多様な生物が生息しやすい環境を育みます。これにより、生態系の健全性が維持され、生物多様性の保全に貢献します。

- 水質汚染の軽減:化学肥料や農薬の流出による河川や地下水の汚染リスクが低減されます。

これらの環境負荷低減効果は、有機農業が持続可能な社会の実現に貢献する重要な側面であり、単なる食料生産の場としてだけでなく、地球環境を守る役割も担っていることを示しています。

政策・制度と統計データの出典:みどりの食料システム戦略~有機JAS認証

有機農業をめぐる国の動向や信頼できる情報源を知るには、以下の項目に注目するとよいでしょう。

- 農林水産省・E-Statの主要統計データと見方

- みどりの食料システム戦略における有機農業進捗

- 有機JAS認証取得数の推移と影響

- 環境保全型農業直接支払交付金など支援制度の活用統計

この項目を読むと、有機農業に関する公的な統計データの入手先や、国の政策との関連性を正確に理解できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、不正確な情報に惑わされたり、適切な支援制度を見逃してしまったりする可能性があるので、次の項目から詳細を見ていきましょう。

農林水産省・E-Statの主要統計データと見方

有機農業に関する統計データの最も信頼できる出典は、農林水産省と総務省統計局が運営する政府統計の総合窓口「E-Stat」です。

| 出典 | 主要データ内容 | 見方のポイント |

| 農林水産省 | 有機農業をめぐる情勢、農業センサス、作況調査など | 「有機農業の取り組み面積」「有機JAS認証面積」「有機JAS認証生産者数」といった基本的な数値の推移を確認できる。 |

| E-Stat | 農業センサス、食料需給表など | より詳細な地域別のデータや、関連する農業全体の統計と組み合わせて分析することで、多角的な視点が得られる。 |

これらの出典から得られるデータは、客観的で信頼性が高く、有機農業の現状と動向を把握する上で不可欠です。データを見る際には、発表時期、調査対象、調査方法などを確認し、数値の解釈に注意することが重要です。

みどりの食料システム戦略における有機農業進捗

農林水産省が策定した「みどりの食料システム戦略」は、日本の食料・農業・農村の持続可能性を高めるための重要な指針です。この戦略の中で、有機農業は「化学農薬・化学肥料の使用量50%低減」と並び、「2050年までに有機農業の耕地面積を25%(100万ヘクタール)に拡大」という明確な目標が掲げられています。

この目標達成に向けた進捗状況は、農林水産省が定期的に公表する統計データで確認できます。現時点では、目標達成にはまだ大きな開きがありますが、国として有機農業の拡大に力を入れている姿勢が示されており、今後の政策展開にも注目が集まります。

有機JAS認証取得数の推移と影響

「有機JAS認証」は、有機農産物や有機加工食品の品質を保証するための国の制度です。この認証を取得することは、消費者に「有機」であることを明確に伝え、信頼性を高める上で非常に重要です。

有機JAS認証の取得数は、有機農業への転換意欲を示す指標の一つとなります。農林水産省のデータによると、有機JAS認証の取得数は年々増加傾向にあります。この認証が増えることは、市場に流通する有機農産物が増え、消費者の選択肢が広がることを意味します。また、認証の取得は、生産者にとっては販路拡大や販売価格の向上につながる可能性があります。

環境保全型農業直接支払交付金など支援制度の活用統計

有機農業の普及を後押しするため、国や地方自治体は様々な支援制度を設けています。その代表的なものが、「環境保全型農業直接支払交付金」です。この交付金は、化学肥料・化学農薬を原則5割以上低減する取り組みや、有機農業に取り組む農業者に対して支払われます。

農林水産省の統計では、この交付金の活用統計が公開されており、どのような地域で、どれくらいの面積が支援を受けているかを確認できます。これらの支援制度の活用統計は、今後の政策評価や改善に役立つだけでなく、有機農業を始めようとする生産者にとって、どのような支援が受けられるのかを知る上で重要な情報となります。

持続可能性と環境指標:CO₂削減・生物多様性への貢献

有機農業が環境へ与える影響を深く理解するには、以下の項目に注目するとよいでしょう。

- CO₂削減量と土壌炭素貯留効果

- 生物多様性への影響と環境負荷の低減データ

この項目を読むと、有機農業が単なる食料生産にとどまらず、地球規模の環境問題解決に貢献する具体的なメカニズムを把握できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、有機農業の真の価値を見誤り、持続可能な社会を築く上での重要性を見落としてしまうので、次の項目から詳細を見ていきましょう。

CO₂削減量と土壌炭素貯留効果

有機農業は、温室効果ガスであるCO₂の削減と土壌炭素貯留において重要な役割を担っています。

- CO₂削減量:化学肥料や化学農薬の製造・運搬には多くのエネルギーが消費され、CO₂が排出されます。有機農業ではこれらの資材を使用しないか、極力使用を控えるため、それに伴うCO₂排出量を大幅に削減できます。例えば、窒素肥料の製造プロセスは非常にエネルギー集約型であり、その使用を避けることで相当量のCO₂排出を抑制できます。

- 土壌炭素貯留効果:有機農業では、堆肥や緑肥などを積極的に利用し、土壌中の有機物含量を高めます。土壌有機物は炭素を豊富に含んでおり、これを増やすことは大気中のCO₂を土壌に固定(貯留)することにつながります。健全な土壌は、より多くの炭素を保持することができ、これは気候変動対策において非常に重要な役割を果たします。長期的に有機農業を実践している農地では、慣行農地よりも高い炭素貯留量がデータとして示されています。

これらの効果は、有機農業がカーボンニュートラル社会の実現に貢献する具体的な手段であることを示しています。

生物多様性への影響と環境負荷の低減データ

有機農業は、生物多様性の保全と環境負荷の低減に大きく貢献します。

- 生物多様性への影響:化学農薬を使用しないことで、農地とその周辺に生息する様々な生物への悪影響が減少します。これには、益虫(害虫の天敵)、ミツバチなどの受粉媒介昆虫、土壌微生物、野鳥などが含まれます。研究データでは、有機農地が慣行農地と比較して、より多様な動植物が生息していることが示されています。健全な生態系は、病害虫の抑制や土壌の肥沃化など、農業生産にとっても有益なサービスを提供します。

- 環境負荷の低減データ:化学肥料や農薬の不使用は、河川や地下水への汚染物質の流出を抑制し、水質汚染のリスクを低減します。また、土壌浸食の抑制や土壌構造の改善にも寄与し、長期的な土地生産性の維持に貢献します。これらの環境負荷低減効果は、データによって裏付けられており、有機農業が持続可能な農業システムの構築に不可欠であることを示しています。

このように、有機農業は食料生産だけでなく、地球環境全体の健全性を守る上で極めて重要な役割を担っているのです。

有機農業統計データ活用ガイド:次の一歩を踏み出そう

有機農業に関する統計データを効果的に活用するには、以下の項目に注目するとよいでしょう。

- データ収集・分析のコツと信頼できる出典の選び方

- 事業計画や政策提案に生かす実践ポイント

- 有機農業統計を活用して素敵な未来を手に入れる方法

この項目を読むと、入手した統計データをどのように解釈し、自身の活動に役立てるか、具体的な方法を理解できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、せっかくのデータを有効活用できず、事業機会や政策提言のチャンスを逃してしまう可能性があるので、次の項目から詳細を見ていきましょう。

データ収集・分析のコツと信頼できる出典の選び方

有機農業に関する統計データを収集・分析する際には、その信頼性と適切な解釈が重要です。

- 信頼できる出典の選び方:

最も信頼できるのは、農林水産省、E-Stat(政府統計の総合窓口)といった公的機関が公表しているデータです。FAO(国際連合食糧農業機関)やIFOAM(国際有機農業運動連盟)のような国際機関のデータも、国際比較を行う上で重要です。研究機関の論文や専門の調査会社のレポートも参考になりますが、その調査方法や資金源などを確認し、客観性を判断することが大切です。個人のブログやSNSの情報は、出典が明記されていない限り、鵜呑みにしないようにしましょう。 - データ収集・分析のコツ:

特定の数値だけでなく、推移や変化の動向を時系列で追うことで、より深い洞察が得られます。また、関連する複数のデータ(例:面積と農家数、市場規模と流通経路)を組み合わせることで、多角的な分析が可能になります。グラフや表を活用し、データの傾向を視覚的に捉えることも有効です。

事業計画や政策提案に生かす実践ポイント

収集・分析した統計データは、有機農業に関わる様々な活動において強力な根拠となります。

- 事業計画への活用:

新規就農を検討する際には、都道府県別の有機農業の普及率や品目別の生産量・販売額の統計から、どの地域で、どのような作物が有望かを見極めることができます。既存の農業経営者が有機農業への転換を考える際には、慣行農業との収益性比較やコスト構造のデータが、具体的な計画立案に役立ちます。また、市場規模や流通経路の割合のデータは、販路戦略を検討する上で不可欠です。 - 政策提案への活用:

有機農業の普及率や新規就農者の割合、環境負荷低減効果に関する統計データは、政府や地方自治体への政策提言を行う際の強力な根拠となります。例えば、EUやアメリカといった海外の政策支援策のデータと日本の現状を比較することで、どのような支援制度が必要か具体的に示すことができます。これにより、より効果的な補助金や研究支援、技術普及策の実現につながる可能性があります。

有機農業統計を活用して素敵な未来を手に入れる方法

有機農業統計データは、単なる数値の羅列ではありません。そこには、日本の、そして世界の農業が抱える課題と、持続可能な未来へのヒントが詰まっています。これらのデータを積極的に活用することで、個人レベルではより確かな情報に基づいた有機農産物の選択や、有機農業への挑戦が可能になります。

社会全体で見れば、統計データを基にした議論は、より効果的な政策形成や、企業による環境配慮型ビジネスの展開を促進します。結果として、CO₂削減、生物多様性の保全、食の安全といった持続可能な社会の実現に向けた大きな一歩となるでしょう。

有機農業統計データは、私たち一人ひとりが「食」と「環境」の未来を考える上で、欠かせない羅針盤となるはずです。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。