有機農業とSDGs(持続可能な開発目標)は、現代社会が抱える地球規模の課題を解決するための重要なキーワードです。単に安全な作物を作るだけでなく、地球環境の保全、地域社会の活性化、そして企業の持続可能な経営戦略にまで深く関わっています。

この記事では、有機農業がどのようにSDGsの各目標に貢献しているのか、その具体的なメカニズムから、企業事例、そして個人で始められる方法まで、網羅的に解説します。有機農業がもたらす多様なメリットを理解し、持続可能な社会への貢献を考えている方は、ぜひ最後まで読み進めてください。

目次

- 1 有機農業 SDGs 貢献|生物多様性と環境保全を実現する方法

- 2 有機農業 SDGs 取り組み|土壌改良・化学肥料削減の具体事例

- 3 有機農業 SDGs 環境効果|温室効果ガス削減と水質保全の成果

- 4 有機農業 SDGs 生物多様性|地域活性化と食の安全を両立する秘訣

- 5 有機農業 SDGs 企業事例|CSRとブランド化で広がるビジネスチャンス

- 6 有機農業 SDGs 始め方|家庭菜園から新規就農までのステップ

- 7 有機農業 SDGs 認証取得方法|有機JAS認証と制度活用のポイント

- 8 スマート農業×有機農業 SDGs|IoT・AIで実現する次世代オーガニック

- 9 SDGs 目標別|2・12・13・15における有機農業の具体的役割

- 10 実践編:有機農業 SDGs 販路開拓と価格差|消費者動向を活かす方法

- 11 教育・啓発編:有機農業 SDGs 教育活用|学校・地域活動で伝えるコツ

- 12 素敵な未来を手に入れるため堆肥活用を試してみよう!

有機農業 SDGs 貢献|生物多様性と環境保全を実現する方法

有機農業がSDGsに貢献する主要な要素の一つが、生物多様性の保全と環境負荷の低減です。化学合成農薬や化学肥料に頼らないことで、土壌や水質の汚染を防ぎ、様々な生物が共存できる環境を作り出します。

この項目を読むと、有機農業がどのようにして地球規模の課題解決に貢献しているのか、その全体像を理解できます。反対に、有機農業の環境への貢献メカニズムを把握しておかないと、その真の価値を見過ごしてしまう可能性があるため、次の項目から詳細を見ていきましょう。

SDGs貢献の全体像

有機農業は、SDGsの複数の目標達成に貢献します。

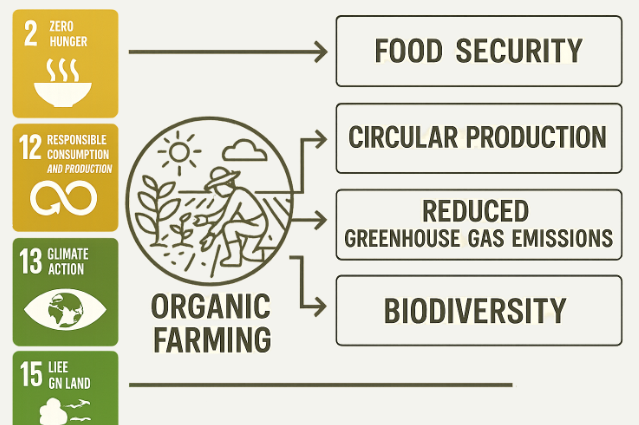

たとえば、**目標2「飢餓をゼロに」**では、持続可能な食料生産システムの構築に貢献し、食料安全保障の強化に寄与します。**目標12「つくる責任 つかう責任」**においては、資源の効率的な利用や廃棄物の削減を通じて、持続可能な消費と生産のパターンを確立します。また、**目標13「気候変動に具体的な対策を」**では、土壌への炭素貯留を通じて温室効果ガスの排出削減に貢献し、**目標15「陸の豊かさも守ろう」**では、健全な生態系の維持と生物多様性の保全に不可欠な役割を果たします。

| SDGs目標 | 有機農業の貢献内容 |

| 目標2「飢餓をゼロに」 | 持続可能な食料生産システムの確立、食料安全保障の強化 |

| 目標12「つくる責任 つかう責任」 | 資源の効率的利用、廃棄物削減、持続可能な消費と生産パターンの確立 |

| 目標13「気候変動に具体的な対策を」 | 土壌炭素貯留による温室効果ガス排出削減 |

| 目標15「陸の豊かさも守ろう」 | 健全な生態系の維持、生物多様性の保全 |

生物多様性保全メカニズム

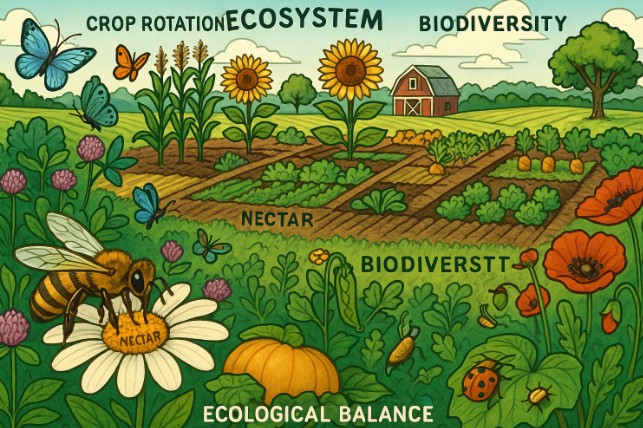

有機農業における生物多様性保全は、単一の作物に限定せず、様々な生物が共存できる環境を育むことにあります。

ミツバチ・受粉媒介昆虫の保護

有機農業では、化学農薬を使用しないため、ミツバチをはじめとする受粉媒介昆虫にとって安全な環境が提供されます。これらの昆虫は、作物の受粉に不可欠であり、ひいては食料生産の安定化に直結します。農薬の使用が受粉媒介昆虫の減少を招き、生態系全体に悪影響を及ぼすことが指摘されていますが、有機農業はそうしたリスクを低減し、生態系の健全なサイクルを維持します。

多様な作物輪作による生態系維持

有機農業では、同じ作物を連作するのではなく、異なる種類の作物を計画的に栽培する作物輪作が積極的に取り入れられます。これにより、特定の病害虫の発生を抑制し、土壌の栄養バランスを保ちます。また、多様な作物が植えられることで、様々な種類の生物がその農地に生息できるようになり、結果として豊かな生態系が育まれます。

有機農業 SDGs 取り組み|土壌改良・化学肥料削減の具体事例

有機農業は、土壌の健全性を高め、化学肥料への依存を減らすことで、環境負荷を大幅に軽減します。これはSDGsの目標達成にも直結する重要な取り組みです。

この項目では、有機農業における土壌改良と化学肥料削減の具体的な方法と事例を紹介します。ここでの情報を知ることで、有機農業が環境に与えるポジティブな影響をより深く理解できるでしょう。反対に、これらの具体的な取り組みを知らなければ、有機農業の環境保全効果の根拠を理解することができません。

堆肥利用による土壌改良技術

有機農業の根幹をなすのが、堆肥の利用による土壌改良です。

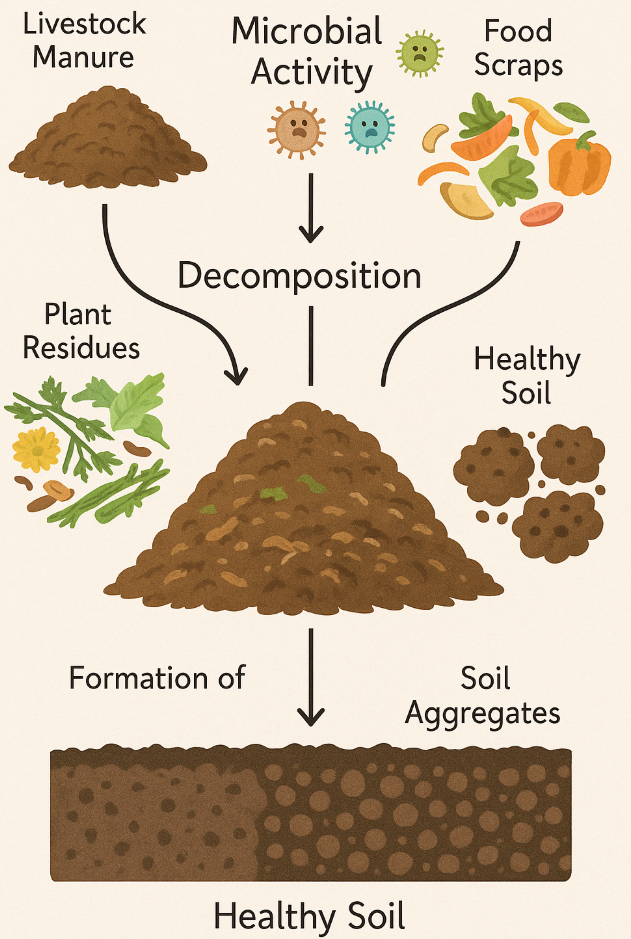

有機堆肥の種類と効果

有機堆肥は、様々な有機物を微生物の働きで分解・発酵させて作られます。その種類は多岐にわたり、家畜の糞尿を原料とする家畜糞堆肥、植物の残渣を原料とする植物質堆肥、生ごみを活用する食品残渣堆肥などがあります。

| 堆肥の種類 | 原料例 | 主な効果 |

| 家畜糞堆肥 | 牛糞、鶏糞、豚糞など | 土壌の肥沃化、微生物活性化、保水性・排水性向上 |

| 植物質堆肥 | 稲わら、落ち葉、剪定枝など | 土壌の通気性改善、団粒構造形成促進、微量要素供給 |

| 食品残渣堆肥 | 生ごみ、食品工場残渣など | 有機物供給、土壌微生物相の多様化 |

これらの堆肥を施用することで、土壌の物理性(通気性、保水性、排水性)、化学性(栄養分の保持力、pH)、生物性(微生物相の多様性、活動)が総合的に改善されます。特に、土壌中に有機物が増えることで、微生物の活動が活発になり、健康な土壌環境が育まれます。

土壌団粒構造の形成メカニズム

有機堆肥の施用は、土壌の団粒構造の形成を促進します。団粒構造とは、土の粒子が微生物の分泌物や菌糸などによって結びつき、小さな塊(団粒)を形成した状態を指します。団粒構造が発達した土壌は、団粒と団粒の間に適度な隙間(孔隙)ができ、空気や水が通りやすくなります。これにより、作物の根が呼吸しやすくなり、また根の伸長も促進されます。

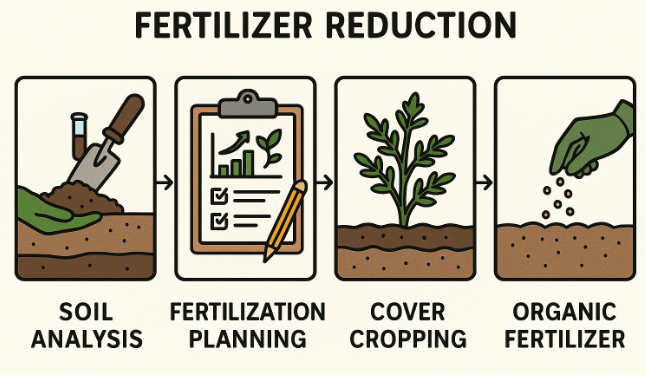

化学肥料削減へのアプローチ

有機農業では、化学肥料の使用を避けるため、様々なアプローチで土壌の栄養分を確保します。

土壌分析と施肥計画

闇雲に栄養分を補給するのではなく、まず土壌分析を行い、土壌中の栄養状態(窒素、リン酸、カリウムなどの量やpH)を正確に把握します。その分析結果に基づいて、作物の生育に必要な栄養素を補うための施肥計画を立てます。この計画には、堆肥の施用量やタイミング、緑肥作物の導入などが含まれます。これにより、過剰な施肥を防ぎ、環境負荷を低減しながら効率的な栄養管理が可能になります。

地域事例:化学肥料ゼロ達成農家

日本各地には、長年の有機農業の実践により、化学肥料を一切使用せずに安定した作物を生産している農家が多数存在します。これらの農家は、地域の有機資源(落ち葉、刈り草、未利用の有機物など)を最大限に活用し、独自に堆肥を製造したり、地域内の畜産農家と連携して堆肥を供給してもらったりすることで、持続可能な農業を実現しています。これらの事例は、化学肥料ゼロが実現可能であり、環境と経済の両立が可能であることを示しています。

有機農業 SDGs 環境効果|温室効果ガス削減と水質保全の成果

有機農業は、単に土壌を肥沃にするだけでなく、地球温暖化の原因となる温室効果ガス削減や、水質・大気環境の保全においても大きな効果を発揮します。

この項目では、有機農業がどのように温室効果ガスを削減し、水質や大気を守るのか、そのメカニズムと具体的な成果について解説します。これらの環境効果を理解することで、有機農業がSDGs達成に不可欠な理由が明確になるでしょう。

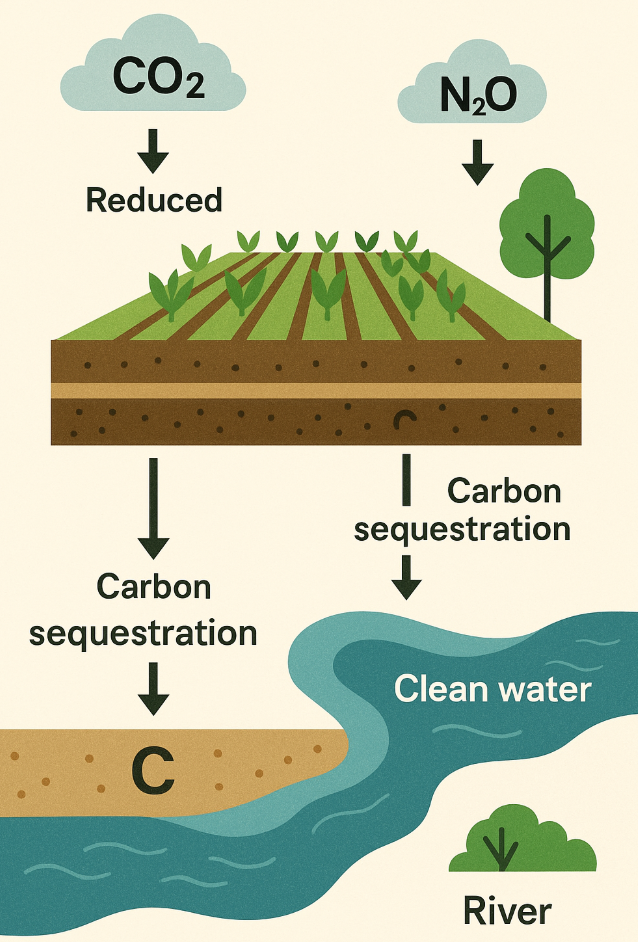

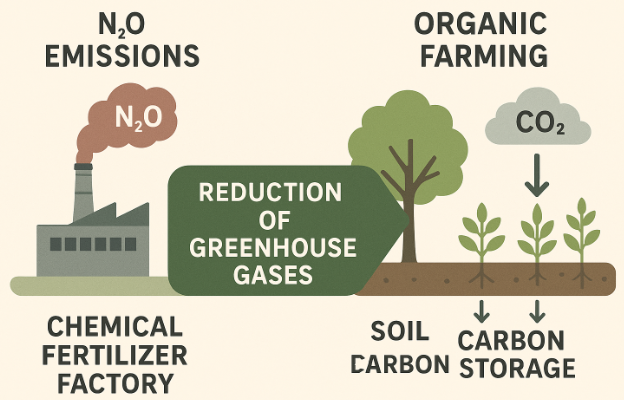

温室効果ガス排出削減メカニズム

有機農業は、いくつかの側面から温室効果ガスの排出削減に貢献します。

化学肥料不使用によるN₂O排出抑制

化学肥料、特に窒素肥料の製造には大量のエネルギーを消費し、また土壌中で使用される際に強力な温室効果ガスである**亜酸化窒素(N₂O)**が発生します。有機農業では化学肥料を使用しないため、これらの製造過程と使用過程におけるN₂O排出を抑制できます。これは、SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」への直接的な貢献となります。

土壌炭素貯留の役割

有機農業では、堆肥や緑肥などを積極的に利用し、土壌中の有機物量を増やす努力が行われます。土壌中の有機物が増えることは、大気中の二酸化炭素(CO₂)が土壌中に取り込まれ、炭素として貯留されることを意味します。これにより、土壌が炭素を吸収する「シンク」としての役割を果たすため、大気中のCO₂濃度を低減し、地球温暖化対策に貢献します。

水質・大気環境への好影響

有機農業は、水質汚染や大気汚染の防止にも貢献します。

水質浄化プロセス

化学合成農薬や化学肥料は、雨水によって土壌から河川や湖沼、地下水へと流出し、水質汚染の原因となります。有機農業ではこれらの資材を使用しないため、農地からの有害物質の流出が格段に減少し、周辺の水域の水質浄化に貢献します。これにより、水生生物の生態系が保護され、人間が利用する水の安全性が確保されます。

農薬流出の防止と生態系保護

農薬の空中散布や飛散は、大気汚染の原因となるだけでなく、周辺地域の非標的生物にも影響を及ぼします。有機農業では、病害虫の管理に農薬以外の方法(天敵利用、物理的防除、輪作など)を用いるため、農薬の流出や飛散による大気汚染のリスクを低減します。これは、農地周辺の生態系、特に鳥類や小動物、昆虫などの健康を守ることにもつながり、広範な生物多様性保全に貢献します。

有機農業 SDGs 生物多様性|地域活性化と食の安全を両立する秘訣

有機農業は、環境に配慮するだけでなく、地域社会の活性化や食の安全確保にも大きく貢献します。

この項目では、有機農業がどのように地域社会と共生し、食の安全性を高めているのか、その具体的な取り組みと成功事例を紹介します。ここでの情報を活用することで、有機農業がもたらす社会的な価値を深く理解し、持続可能な地域づくりへの貢献を考えるきっかけとなるでしょう。

地域社会との共創モデル

有機農業は、地域住民や関連団体との連携を通じて、新たな価値を創造する地域共創モデルを形成します。

オーガニックビレッジ事例

近年、日本各地で「オーガニックビレッジ」の取り組みが広がっています。これは、地域全体で有機農業を推進し、有機農産物の生産から加工、流通、消費までを一貫して地域内で行うことを目指すものです。例えば、2022年2月には埼玉県小川町が全国で初めて「オーガニックビレッジ宣言」を行いました。これは、地域経済の活性化、雇用の創出、交流人口の増加、そして地域のブランド力向上に寄与し、SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」や目標8「働きがいも経済成長も」に貢献します。

地産地消と観光振興

有機農業によって生産された農産物を地域内で消費する地産地消は、フードマイレージ(食料輸送にかかる環境負荷)の削減に貢献するだけでなく、地域の食文化を育み、生産者と消費者の距離を縮めます。さらに、有機農園での収穫体験や、オーガニックレストラン、農家民泊などを組み合わせることで、観光振興にもつながります。これは、地域経済の活性化、雇用の創出、そして地域の魅力を高める重要な要素となります。

食の安全と地元ブランド化

有機農業は、消費者に安全で安心な食を提供し、地域の農産物のブランド価値を高めることができます。

トレーサビリティ確保手法

有機農産物は、生産履歴が明確であることが求められます。具体的には、どの畑で、いつ、誰が、どのような方法で栽培したのかといった情報が、トレーサビリティシステムによって記録・管理されています。これにより、消費者は自分が購入する農産物がどのように作られたのかを知ることができ、食の安全に対する信頼が高まります。

消費者への情報発信

有機農家や有機農業に取り組む企業は、自身のウェブサイトやSNS、直売所などを通じて、積極的に消費者へ情報発信を行っています。栽培方法のこだわり、環境への配慮、生産者の想いなどを伝えることで、消費者との間に信頼関係を築き、地元ブランドの確立につながります。消費者も、単に価格で選ぶのではなく、環境や社会に配慮した「エシカル消費」として有機農産物を選ぶ傾向が強まっており、こうした情報発信が購買意欲を高める要因となります。

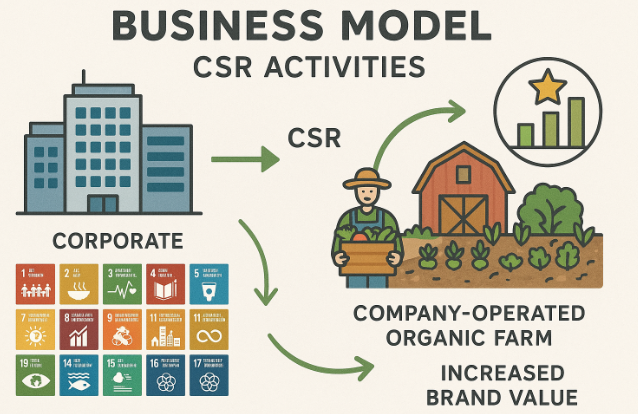

有機農業 SDGs 企業事例|CSRとブランド化で広がるビジネスチャンス

近年、企業のSDGsへの意識が高まる中で、有機農業はCSR(企業の社会的責任)活動の一環として、また新たなビジネスチャンスとして注目されています。

この項目では、企業が有機農業をどのようにSDGs戦略に組み込み、ブランド価値を高めているのか、その具体的なプロセスと成功事例を紹介します。企業が有機農業を導入するメリットや、SDGs達成への貢献を具体的に理解できるでしょう。

企業SDGs戦略の立案プロセス

企業が有機農業をSDGs戦略に組み込む際には、以下のプロセスを踏むことが重要です。

SDGs目標選定とKPI設定

企業はまず、自社の事業活動と関連性の高いSDGs目標を選定します。例えば、食品メーカーであれば目標2「飢餓をゼロに」、目標12「つくる責任 つかう責任」などが該当します。次に、選定した目標に対し、有機農産物の調達量、自社農場での化学肥料削減率、地域との連携イベント開催数など、具体的な**KPI(重要業績評価指標)**を設定します。これにより、SDGsへの貢献度を定量的に測り、進捗状況を管理できます。

社内外ステークホルダーの巻き込み

SDGs戦略を成功させるためには、社内外の多様なステークホルダーを巻き込むことが不可欠です。社内では、従業員の意識向上を図るための研修やワークショップを実施し、SDGsへの理解を深めます。社外では、有機農家、研究機関、NPO、地域住民などと連携し、パートナーシップを構築します。これにより、多角的な視点から有機農業の推進を図り、より大きな社会貢献へとつなげることができます。

成功事例紹介

実際に有機農業をSDGs戦略に組み込み、成功を収めている企業の事例を紹介します。

食品メーカーの自社有機農場運営

大手食品メーカーの中には、自社で有機農場を運営し、原料となる農産物の有機栽培に取り組む企業が増えています。これは、安定した有機原料の調達を可能にするだけでなく、農薬や化学肥料を使用しない安全な食品を提供することで、消費者の信頼を獲得し、企業ブランド価値を高めることにつながります。また、自社農場での有機栽培のノウハウを蓄積し、サプライヤーにもその技術を共有することで、サプライチェーン全体の持続可能性向上にも貢献しています。

IT企業によるスマート有機農業支援

近年、IT企業がスマート農業技術を活用し、有機農業を支援する動きも活発です。ドローンによる生育状況のモニタリング、土壌センサーによるデータ分析、AIを活用した病害虫予測システムなどを提供することで、有機農家の生産性向上や労力削減に貢献しています。これにより、有機農業の普及を促進し、持続可能な農業への転換を加速させる役割を担っています。

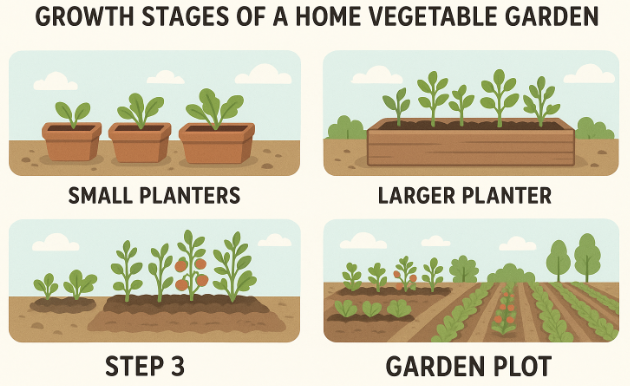

有機農業 SDGs 始め方|家庭菜園から新規就農までのステップ

有機農業への関心は高まる一方ですが、実際に始めるとなると、何から手をつければ良いのか悩む方も多いのではないでしょうか。

この項目では、家庭菜園で手軽に有機栽培を始める方法から、本格的に新規就農を目指す場合のステップまで、具体的に解説します。有機農業を実践したいと考えている方にとって、具体的な行動を始めるためのロードマップとなるでしょう。

家庭菜園での有機栽培入門

「まずは小さな一歩から」と考えている方には、家庭菜園での有機栽培がおすすめです。

初心者向け土作りチェックリスト

有機栽培の基本は、健全な土作りです。初心者の方でも取り組みやすい、土作りのチェックリストを以下に示します。

- 土壌のpHを測る: 一般的に、多くの野菜はpH6.0〜6.5の弱酸性を好みます。pHメーターや簡易土壌診断キットで測定し、必要に応じて石灰などで調整します。

- 有機物を投入する: 腐葉土、堆肥、米ぬかなどを土に混ぜ込み、土壌の物理性(水はけ、水持ち)と生物性(微生物の活動)を改善します。

- 深めに耕す: 土壌の通気性を高め、根が伸びやすい環境を作ります。

- 畝(うね)を作る: 水はけを良くし、作物の根張りを促します。

コンパニオンプランツ活用法

有機栽培では、病害虫対策に化学農薬を使えないため、工夫が必要です。その一つが「コンパニオンプランツ」の活用です。これは、一緒に植えることで互いの生育を助け合ったり、病害虫を遠ざけたりする植物の組み合わせです。

| 主な作物 | コンパニオンプランツ例 | 効果 |

| トマト | バジル、ネギ | トマトの生育促進、病害虫忌避 |

| キュウリ | ネギ、マリーゴールド | キュウリの生育促進、ネマトーダ対策 |

| キャベツ | レタス、カモミール | アブラムシ対策、成長促進 |

新規就農準備ガイド

本格的に有機農業を職業としたいと考えている方には、新規就農のための準備が必要です。

研修制度・研修先の探し方

新規就農を目指す場合、まずは実践的な知識や技術を学ぶための研修制度を利用することが非常に重要です。

- 農業大学校: 各都道府県に設置されており、体系的な農業技術や経営について学べます。

- 農業法人での実地研修: 有機農業に取り組む農業法人で実際に働きながら、栽培技術や経営ノウハウを習得します。

- 就農相談窓口: 各地域の農業振興センターや農業会議所などで、就農に関する相談や研修先の紹介を行っています。

- 「新規就農相談センター」:全国新規就農相談センターが運営しており、都道府県別の就農相談窓口が確認できます。参照:新規就農相談センター「新規就農相談窓口」(最終閲覧日:2025年7月27日)

補助金制度の申請フロー

新規就農者には、国や地方自治体から様々な補助金制度が用意されています。

- 農業次世代人材投資資金(準備型・経営開始型): 就農前の研修期間や、就農後の経営安定期間に給付金を受け取れる制度です。

- 融資制度: 農業機械の導入や農地の取得などにかかる費用を支援する低利融資制度もあります。

これらの補助金制度を活用することで、初期投資の負担を軽減し、安定した農業経営をスタートさせることが可能になります。申請には要件や手続きがあるため、早めに情報収集し、地域の相談窓口に問い合わせることをおすすめします。

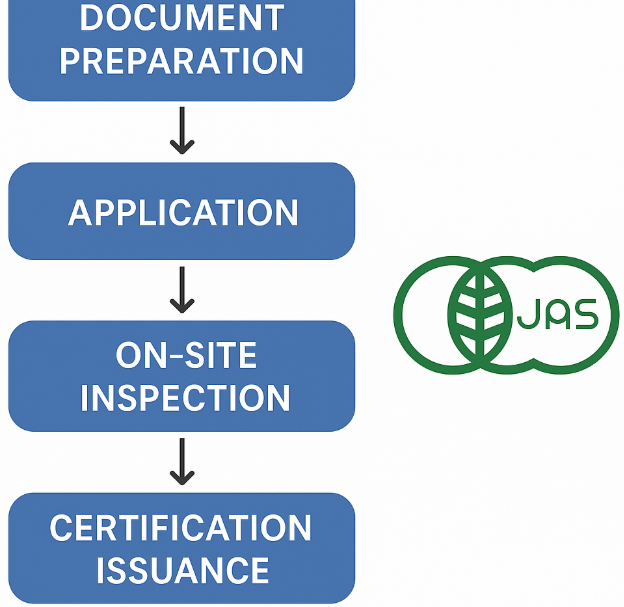

有機農業 SDGs 認証取得方法|有機JAS認証と制度活用のポイント

有機農産物として販売するには、「有機JAS認証」の取得が不可欠です。この認証は、生産方法が有機農業の基準に適合していることを証明するものであり、消費者の信頼を得る上で非常に重要です。

この項目では、有機JAS認証の基本的な要件から、認証取得に向けた実践的なノウハウまでを解説します。有機農業を事業として展開し、SDGsへの貢献を明確に示したいと考えている方にとって、認証取得は重要なステップとなるでしょう。

有機JAS認証の基本要件

有機JAS認証を取得するためには、厳格な基準を満たす必要があります。

化学物質不使用期間と記録管理

最も重要な要件の一つは、申請する圃場(ほじょう)において、過去2年以上(多年生作物の場合は収穫前3年以上)、化学合成農薬や化学肥料を使用していないことです。この期間中は、有機JAS規格で認められた資材のみを使用し、その使用履歴や栽培に関する詳細な記録を厳密に管理することが義務付けられています。

| 項目 | 詳細 |

| 化学物質不使用期間 | 圃場:2年以上、多年生作物:収穫前3年以上 |

| 記録管理 | 栽培履歴、資材使用履歴、病害虫・雑草対策、生産量など |

許可資材・資源の選定基準

有機JAS認証では、使用できる資材が厳しく制限されています。化学合成農薬や化学肥料はもちろんのこと、遺伝子組み換え技術を用いた種子や苗、その他、環境負荷の高い資材の使用は認められていません。堆肥や病害虫対策に用いる資材も、有機JAS規格に適合しているものを選定する必要があります。具体的には、農林水産省が定める**「有機農産物の日本農林規格」**に基づき、使用可能な資材リスト(特定農林物質の有機のJAS規格のQ&Aの別表2「使用可能な資材」など)が公開されています。

参照:農林水産省「有機農産物の日本農林規格」(最終閲覧日:2025年7月27日)

認証取得の実践ノウハウ

有機JAS認証の取得は複雑なプロセスですが、適切な準備と対応でスムーズに進めることができます。

申請書類の作成ポイント

認証取得には、膨大な量の申請書類作成が必要です。これには、圃場の履歴、栽培計画、資材の管理方法、出荷計画などが含まれます。特に、これまでの栽培履歴を正確に記録し、有機JAS規格に合致していることを証明する書類の作成が重要です。事前にサンプルやチェックリストを確認し、漏れなく記入するようにしましょう。

第三者審査対応のコツ

申請書類が提出されると、登録認証機関による**現地調査(実地検査)**が行われます。ここでは、書類の内容と実際の圃場の状況が一致しているか、有機JAS規格が遵守されているかなどが厳しくチェックされます。

- 検査官への説明準備: 栽培方法や資材の選択理由、病害虫対策などについて、検査官からの質問に明確に答えられるよう準備します。

- 記録類の整理: 栽培日誌、資材購入伝票、圃場図など、全ての記録類を整理し、いつでも提示できるようにしておきます。

- 圃場の清潔保持: 圃場や資材保管場所を清潔に保ち、適切な管理が行われていることを示します。

スマート農業×有機農業 SDGs|IoT・AIで実現する次世代オーガニック

有機農業は、手作業が多く労力がかかるとされてきましたが、近年、IoTやAIといったスマート農業技術の導入により、その効率性や精密性が飛躍的に向上しています。

この項目では、スマート農業技術が有機農業にどのように導入され、どのようなメリットと課題があるのかを解説します。次世代の有機農業がSDGs達成に貢献する可能性を知り、未来の農業の姿を垣間見ることができるでしょう。

導入技術の概要

スマート農業技術は、有機農業の様々な側面で活用されています。

ドローン・ドローンサーベイ

ドローンは、広大な農地の生育状況を効率的にモニタリングするために活用されます。搭載されたセンサーで作物の生育ムラや病害虫の発生初期兆候を検知し、そのデータを基にピンポイントでの対策を行うことが可能です。これにより、例えば雑草が密集している箇所を特定し、手作業での除草作業の効率化を図るなど、有機農業における労力削減に貢献します。

土壌センサーデータ解析

土壌センサーは、土壌の水分量、温度、EC(電気伝導度、養分量を示す指標)などをリアルタイムで計測します。これらのデータをAIが解析することで、作物の生育に必要な水や栄養分の量を最適化し、過剰な水やりや肥料の投入を防ぐことができます。これは、水資源の節約や、有機肥料の効率的な利用につながり、環境負荷のさらなる低減に貢献します。

運用メリットと課題

スマート農業と有機農業の融合は、多くのメリットをもたらしますが、同時に課題も存在します。

労力削減と精密施肥

スマート農業技術の導入により、有機農業における労力削減は大きなメリットです。ドローンによる広範囲の監視や、土壌センサーによるデータに基づいた精密施肥は、これまで経験や勘に頼っていた作業をデータに基づいた効率的なものに変えます。これにより、少ない人数で広大な農地を管理することが可能になり、労働力不足の解消にも寄与します。

初期投資とランニングコスト

一方で、スマート農業技術の導入には、初期投資がかかるという課題があります。ドローンや各種センサー、データ解析システムなどの導入費用は決して安価ではありません。また、システムの保守費用やデータ通信費用などのランニングコストも考慮する必要があります。これらのコストをいかに回収し、収益性を確保していくかが、スマート有機農業普及の鍵となります。政府や自治体の補助金制度を活用したり、複数の農家で共同利用するなどの工夫も必要となるでしょう。

SDGs 目標別|2・12・13・15における有機農業の具体的役割

SDGsは17の目標から構成されており、有機農業は特に目標2「飢餓をゼロに」、目標12「つくる責任 つかう責任」、目標13「気候変動に具体的な対策を」、目標15「陸の豊かさも守ろう」に深く関連しています。

この項目では、それぞれのSDGs目標において、有機農業がどのような具体的な役割を果たしているのかを掘り下げて解説します。SDGsと有機農業の関係性をより詳細に理解することで、有機農業の多面的な価値を認識できるでしょう。

目標2「飢餓をゼロに」

有機農業は、食料安全保障への貢献を通じて、飢餓の撲滅に寄与します。

食料安全保障への貢献モデル

有機農業は、化学肥料や農薬に依存しないため、外部からの資材供給に左右されにくい持続可能な食料生産システムを構築します。これにより、グローバルなサプライチェーンの混乱や、特定の資材の価格変動リスクを低減し、食料の安定供給に貢献します。また、土壌の健全性を保つことで、長期的な視点での食料生産能力を維持し、将来世代への食料安全保障を確保する役割も果たします。

目標12「つくる責任 つかう責任」

有機農業は、持続可能な生産と消費のパターンを確立する上で重要な役割を担っています。

トレーサビリティと循環型サプライチェーン

有機農産物は、生産履歴が明確であり、トレーサビリティが確保されています。これにより、消費者は食品の出所や生産方法を正確に知ることができ、安心して購入することができます。また、有機農業は、地域の有機資源(堆肥など)を活用し、生産から消費、廃棄に至るまでの一連のプロセスで資源の循環を重視する循環型サプライチェーンを構築します。これは、廃棄物の削減や資源の有効活用に貢献し、SDGs目標12の達成に不可欠な要素です。

目標13「気候変動に具体的な対策を」

有機農業は、温室効果ガス削減を通じて気候変動対策に貢献します。

温室効果ガス削減策比較

有機農業は、化学肥料の不使用による亜酸化窒素(N₂O)排出抑制や、土壌への炭素貯留による二酸化炭素(CO₂)吸収・固定化により、温室効果ガス排出削減に貢献します。従来の慣行農業と比較すると、特に窒素肥料の製造・使用に伴う排出量削減効果が顕著です。

| 削減対象 | 有機農業の削減メカニズム |

| 亜酸化窒素(N₂O) | 化学肥料不使用による製造・使用過程での排出抑制 |

| 二酸化炭素(CO₂) | 土壌への有機物投入による炭素貯留、土壌のシンク機能強化 |

目標15「陸の豊かさも守ろう」

有機農業は、陸上生態系の保全と生物多様性の回復に貢献します。

生物多様性モニタリング手法

有機農業では、化学農薬の使用を避けるため、ミツバチなどの受粉媒介昆虫や土壌微生物の多様性が保たれます。農家は、これらの生物の生息状況を定期的に観察・記録することで、農地生態系の健全性を把握し、必要に応じて保全対策を講じます。例えば、特定の鳥類の飛来や、昆虫の種類の変化などをモニタリングすることで、農地の生物多様性の状態を評価し、SDGs目標15の達成に向けた取り組みを推進します。

実践編:有機農業 SDGs 販路開拓と価格差|消費者動向を活かす方法

有機農産物は、慣行農産物と比較して生産コストが高くなる傾向があるため、適切な販路開拓と価格設定が重要になります。

この項目では、有機農産物の販路開拓戦略と、消費者動向を踏まえた価格設定のポイントを解説します。有機農業で持続可能なビジネスを構築したいと考えている生産者や企業にとって、実践的なヒントとなるでしょう。

販路開拓の戦略フレームワーク

有機農産物の販路開拓には、多様な戦略が考えられます。

直販・EC活用のポイント

生産者が直接消費者に販売する直販は、生産者の想いやこだわりを消費者に伝えやすく、関係性を深める上で有効です。

- 農家直売所・ファーマーズマーケット: 消費者と直接交流し、試食販売などで魅力を伝えられます。

- イベント出店: 有機農業イベントや地域のマルシェに出店し、新たな顧客層を開拓します。

- ECサイト(自社EC、モール型EC): 遠隔地の消費者にも商品を届けられ、販売エリアを拡大できます。高品質な写真や動画で商品の魅力を伝え、生産者の顔が見える情報発信が重要です。

BtoB契約事例

加工業者やレストラン、ホテルなどへのBtoB(企業間取引)契約も、安定した販路となります。

- 飲食店・ホテルへの供給: 安全性や品質にこだわる飲食店やホテルは、有機農産物の安定供給を求めています。契約栽培などで、長期的な関係を築くことができます。

- 食品加工業者への供給: 有機加工食品のニーズが高まる中、有機認証を受けた農産物を求める加工業者への供給も有望な販路です。

- 企業内カフェテリア・社員食堂への導入: 企業のSDGs推進の一環として、社員向けに有機農産物を提供するケースも増えています。

価格設定と消費者心理

有機農産物は、その生産方法や希少性から、慣行農産物よりも価格が高くなる傾向があります。

プレミアム価格訴求の手法

有機農産物のプレミアム価格は、単に「高価なもの」としてではなく、「価値あるもの」として消費者に訴求することが重要です。

- 環境貢献のストーリー: 有機農業が土壌改善、生物多様性保全、温室効果ガス削減に貢献していることを具体的に伝えます。

- 生産者のこだわりと努力: 化学農薬を使わない栽培の難しさや、一つ一つ手間をかけて育てていることを伝えます。

- 食の安全・安心: 無農薬・無化学肥料で育てられたことによる、体への優しさや安全性を強調します。

エシカル消費マーケティング

近年、「エシカル消費(倫理的消費)」への関心が高まっています。これは、環境や社会、地域に配慮した商品やサービスを選ぶ消費行動です。有機農産物は、まさにエシカル消費の代表例であり、この動向を活かしたマーケティングが有効です。

- SDGs貢献の可視化: 有機農業がSDGsのどの目標に貢献しているのかを分かりやすく示します。パッケージにSDGsのアイコンを記載したり、ウェブサイトで詳細な取り組みを紹介したりします。

- 体験型マーケティング: 農園での収穫体験や、有機農産物を使った料理教室などを開催し、消費者との接点を増やし、理解を深めてもらいます。

教育・啓発編:有機農業 SDGs 教育活用|学校・地域活動で伝えるコツ

有機農業とSDGsは、次世代を担う子どもたちや地域住民に、持続可能な社会のあり方を伝えるための優れた教材となります。

この項目では、学校教育や地域活動で有機農業とSDGsをどのように伝えていくか、具体的な教材やワークショップの企画例、コミュニティ連携のポイントを解説します。持続可能な社会への意識を高めるための教育活動に役立つ情報が得られるでしょう。

教材・ワークショップ企画例

有機農業とSDGsについて学ぶための、実践的な教材やワークショップを企画できます。

体験型イベントの運営ポイント

座学だけでなく、実際に手を動かす体験型イベントは、参加者の理解と興味を深める上で非常に効果的です。

- 有機農園での収穫体験: 実際に畑に入り、作物を収穫する体験は、食べ物ができる過程や、有機農業の手間、自然の恵みを肌で感じられます。

- 堆肥作りワークショップ: 身近な生ごみや落ち葉から堆肥を作る体験は、循環型社会の仕組みを学ぶ良い機会になります。

- 調理体験: 収穫した有機野菜を使って簡単な料理を作ることで、食への感謝や、地産地消の意義を実感できます。

これらのイベントでは、単に作業をするだけでなく、有機農業がSDGsのどの目標(例:目標12「つくる責任 つかう責任」)にどう貢献しているのかを分かりやすく説明する時間を設けることが重要です。

デジタル教材・イラスト活用

現代の子どもたちや若い世代には、デジタルコンテンツや視覚的な情報が効果的です。

- SDGsと有機農業のアニメーション動画: 有機農業が環境や社会に与える良い影響を、分かりやすいイラストやアニメーションで解説します。

- インタラクティブなウェブサイト: 有機農業に関するクイズや、SDGsとの関連性をゲーム形式で学べるコンテンツを制作します。

- 情報カード・ポスター: 有機農業のメリットや、各SDGs目標との関連性をまとめた情報カードやポスターを作成し、学校の掲示板や地域の交流スペースに掲示します。

コミュニティ連携とNPO活動

有機農業とSDGsの教育・啓発活動は、地域コミュニティやNPOとの連携によって、より広範な影響を生み出します。

地域NPOとの協働モデル

環境保護や地域活性化に取り組む地域NPOは、有機農業とSDGsに関する活動において強力なパートナーとなりえます。

- 共同でのイベント開催: NPOが持つネットワークやノウハウを活用し、有機農家と連携してイベントを企画・運営します。

- 啓発資料の共同制作: NPOの専門知識と農家の現場の知見を組み合わせ、より効果的な啓発資料を作成します。

- 情報発信の連携: 互いのウェブサイトやSNSで活動情報を共有し、より多くの人々に情報を届けます。

ボランティア・市民参加の仕組み

地域住民が有機農業やSDGsの活動に積極的に参加できるボランティアや市民参加の仕組みを構築することも重要です。

- 市民農園での体験プログラム: 有機栽培を体験できる市民農園を提供し、地域住民が継続的に農業に触れる機会を作ります。

- 農作業ボランティアの募集: 人手不足の有機農家で、地域住民がボランティアとして農作業を手伝う機会を設けます。

- 意見交換会・ワークショップ: 有機農業やSDGsに関する住民参加型の意見交換会やワークショップを開催し、地域全体の意識向上を図ります。

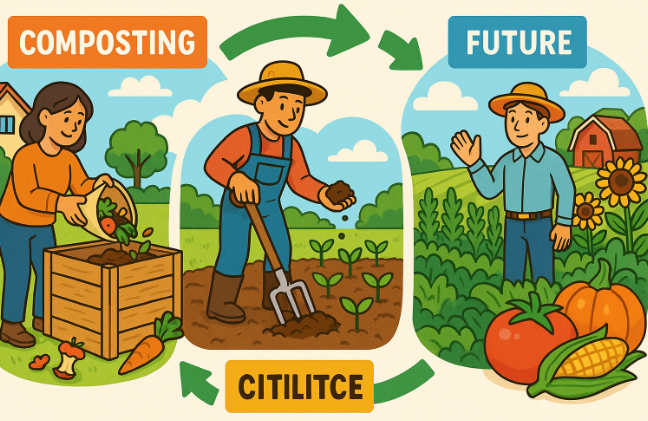

素敵な未来を手に入れるため堆肥活用を試してみよう!

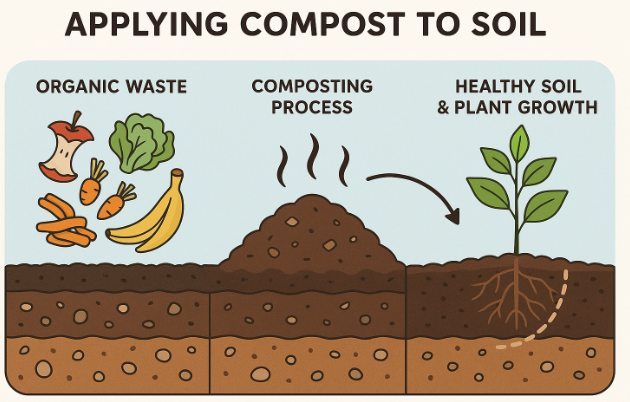

ここまで、有機農業がSDGsの様々な目標に貢献し、環境、社会、経済に多大なメリットをもたらすことを解説してきました。その中でも特に、土壌の健全性を保ち、循環型農業の基盤となるのが「堆肥の活用」です。

この項目では、今日から誰もが始められる堆肥活用の具体的なステップと、それが素敵な未来につながる理由を提案します。堆肥活用を通じて、あなたも持続可能な社会の実現に貢献しませんか。

今日からできる堆肥活用ステップ

堆肥活用は、実は家庭でも手軽に始めることができます。

家庭での堆肥製造方法

- コンポスト容器の準備: 市販のコンポスト容器を用意するか、プランターなどで自作することも可能です。

- 材料の投入: 家庭から出る生ごみ(野菜くず、果物の皮など)や、庭の落ち葉、刈り草などを容器に入れます。

- 切り返しと水分調整: 定期的に材料を混ぜ合わせる「切り返し」を行い、空気を入れて発酵を促します。水分が多すぎると腐敗の原因となるため、適度な湿り気(握って水が染み出るくらい)を保ちます。

- 完成: 数ヶ月から半年ほどで、土のような状態になり、独特の土の香りがすれば完成です。

農家推奨の堆肥配合レシピ

本格的に堆肥を作りたい場合は、以下のような農家推奨の配合レシピを参考にできます。

| 材料 | 割合(容積比) |

| 稲わら・落ち葉 | 3 |

| 米ぬか・油かす | 1 |

| 鶏糞・牛糞 | 1 |

| 土(少量) | 微量 |

これらをよく混ぜ合わせ、定期的に切り返しを行いながら発酵させます。

堆肥による循環型農業の始め方

堆肥活用は、小規模な家庭菜園から、本格的な農業まで、幅広く応用できます。

小規模圃場での応用事例

家庭菜園や市民農園のような小規模な場所でも、堆肥は効果を発揮します。自家製堆肥を土に混ぜ込むことで、土壌が豊かになり、健康な野菜を育てることができます。また、堆肥を活用することで、化学肥料に頼る必要がなくなり、より自然に近い形で野菜を育てることが可能です。

成果を可視化する測定ツール

堆肥活用の成果を実感するために、土壌の変化を測定してみるのも良いでしょう。

- 土壌分析キット: 簡易的な土壌分析キットで、土壌のpHや栄養分の変化を定期的に測定します。

- 観察記録: 堆肥を施用した場所とそうでない場所で、作物の生育状況や土壌の色、臭い、手触りなどの変化を記録します。

これらの測定や記録を通じて、堆肥が土壌にもたらす良い影響を実感し、さらなる循環型農業の実践へとつなげていくことができます。堆肥活用は、地球にも私たちにも優しい、持続可能な未来への第一歩です。ぜひ、今日から実践してみてください。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。