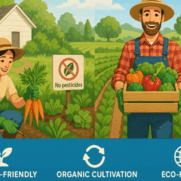

有機農業に情熱を注ぐ生産者の皆さん、丹精込めて育てた作物を安定的に販売し、適正な収益を得ることは、持続可能な農業経営にとって不可欠です。しかし、「どうやって販路を広げればいいのか」「どこに売ればいいのかわからない」と悩んでいる方も少なくないでしょう。

この記事では、有機農業における販路開拓の具体的なステップから、成功事例、各販売チャネルの比較、さらにはブランディングや物流、法制度の活用まで、多角的な視点から解説します。

目次

有機農業 販路開拓のステップで安定収益を出そう

有機農業で安定した収益を確保するための第一歩は、計画的な販路開拓です。闇雲に営業するのではなく、市場のニーズを把握し、最適なチャネルを選定し、効果的な営業戦略を立てることが重要になります。

販路開拓のポイントは以下の通りです。

- 市場ニーズの正確な把握とターゲット顧客の明確化

- 多様な販売チャネルの中から自社に最適なものを選定

- 効果的な営業活動と適正な価格交渉

これらのステップを理解することで、収益性の高い販路を構築し、経営の安定化を図れるでしょう。反対に、これらの内容を把握しておかないと、販売不振や価格競争に巻き込まれるリスクが高まるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

市場調査とターゲット設定の方法

市場調査を通じて、自社の有機農産物がどの顧客層に、どのような形で求められているのかを具体的に把握することが、販路開拓の出発点です。

ターゲットが不明確なままでは、最適な販売チャネルの選定や効果的なプロモーション戦略を立てることができません。市場のニーズと自社の強みを合致させることで、効率的な販路開拓が可能になります。

| 項目 | 地域市場のニーズ把握と競合分析 | 消費者ペルソナの設定ポイント |

| 概要 | 自身の圃場がある地域の有機農産物の需要、消費者の購買行動、競合他社の販売状況や価格設定を詳細に調査します。地域の道の駅や直売所での売れ筋商品、スーパーマーケットでの有機農産物の陳列状況なども参考になります。 | 自社の有機農産物を購入するであろう理想的な顧客像(ペルソナ)を具体的に設定します。年齢、性別、居住地、家族構成、職業、年収、有機農業や食に対する関心度、ライフスタイルなどを詳細に描き出しましょう。 |

| 具体的な調査項目 | 地域の有機農産物の供給状況と価格帯競合農家・企業の販売チャネルと強み消費者が有機農産物を購入する動機や重視する点地域のオーガニック系スーパーや自然食品店の有無地域イベントでの販売実績 | どのような情報を収集しているか(SNS、ウェブサイト、雑誌など)どのような悩みを抱えているか(食の安全、アレルギー、健康など)購買決定に影響を与える要因(価格、ブランド、ストーリーなど)一日の生活サイクル趣味・関心事 |

| 活用法 | 調査結果を基に、自社の農産物が参入すべき市場の隙間や、競合との差別化ポイントを見つけ出します。例えば、地域で不足している特定の有機野菜の栽培に特化したり、高付加価値な加工品を開発したりする戦略が考えられます。 | 設定したペルソナに合わせて、販売チャネル、情報発信の方法、商品の見せ方、価格設定などを最適化します。例えば、健康志向でSNSを頻繁に利用するペルソナであれば、Instagramでの情報発信やECサイトでの販売が有効です。 |

市場調査とペルソナ設定は一度行えば終わりではありません。定期的に見直しを行い、変化する市場の動向や消費者ニーズに対応していくことが重要です。

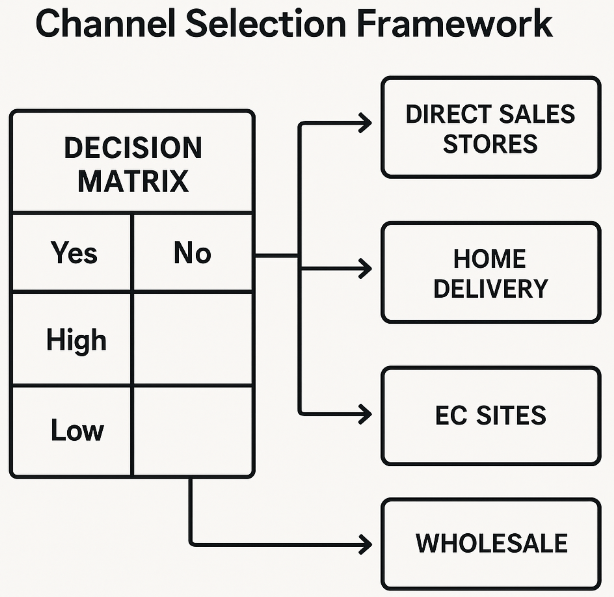

チャネル選定のフレームワーク

市場調査で把握したニーズと自社の強みを踏まえ、最適な販売チャネルを選定することが、効率的な販路開拓と安定収益化の鍵です。

各チャネルには異なる特性、コスト構造、顧客層が存在するため、自社の有機農産物の特性や経営規模に合ったチャネルを選ぶことで、最大限の販売効果と収益性が期待できます。

| チャネル | 概要とメリット | 導入要件と注意点 |

| 直売所・道の駅 | 消費者との直接的な交流を通じて、商品のストーリーやこだわりを伝えやすく、リピーター育成に繋がりやすいです。現金収入が早く、物流コストも抑えられます。 | 出店のための登録や場所の確保が必要です。品揃えの豊富さや陳列の工夫が求められます。季節性のある商品は、安定供給が難しい場合があります。 |

| 宅配サービス・サブスクモデル | 顧客の自宅に直接配送するため、利便性が高く、定期購入による安定した収益が見込めます。有機農産物に関心の高い層にアプローチしやすいです。 | 小口配送の物流体制構築が必須です。鮮度保持のための梱包技術や保冷対策、配送コストの最適化が課題となります。顧客からの問い合わせ対応など、きめ細やかなサポートも求められます。 |

| ECサイト・オンラインマルシェ | インターネットを通じて全国の消費者に販売でき、販路を大幅に拡大できます。24時間販売可能で、実店舗に比べて運営コストを抑えられます。 | サイト構築の知識や費用が必要です。集客のためのSEO対策や広告運用、写真や商品説明での魅力訴求が重要です。システムの安定性やセキュリティ対策も考慮する必要があります。 |

| 卸売・BtoBマッチング | 飲食店、学校給食、スーパーマーケット、食品加工業者など、大口の顧客に一度に大量の有機農産物を販売できます。安定的な取引により、計画的な生産が可能になります。 | 一定の量と品質の有機農産物を継続的に供給できる体制が求められます。価格交渉や契約条件の取り決めが重要で、価格設定の戦略が特に影響します。マッチングサイトの利用や商談会への参加が有効です。 |

複数のチャネルを組み合わせる「多角化」は、リスク分散と収益安定に繋がります。例えば、直売所で地域顧客との関係を築きつつ、ECサイトで全国展開を図り、さらに特定の飲食店へ契約栽培で安定供給する、といった戦略が考えられます。

営業ノウハウと交渉術

効果的な営業ノウハウと交渉術を習得することは、販路拡大だけでなく、再生産可能な価格での取引を実現し、持続的な経営を可能にします。

どんなに良い有機農産物でも、適切な価格で買い手を見つけられなければ収益には繋がりません。特にBtoB取引では、単価や契約条件が収益性に直結するため、交渉力は必須スキルです。

| 項目 | 販路別コスト構造の理解 | 再生産可能な価格帯の提示方法 | 取引先との契約書ポイント |

| 概要 | 各販路には、販売手数料、送料、梱包資材費、人件費など、それぞれ異なるコストが発生します。これらのコストを正確に把握することで、真の利益率を計算し、適切な価格設定が可能になります。 | 有機農産物の生産にかかる原価(種苗費、肥料費、光熱費、労務費、減価償却費など)を正確に計算し、それに適正な利益を上乗せした価格を設定します。単に市場価格に合わせるだけでなく、自社のコストをカバーできる価格であるかが重要です。 | 取引内容を明確にするために、契約書は必須です。特に大口取引や継続的な取引の場合、後々のトラブルを防ぐ上で重要となります。 |

| 具体的な内訳 | 直売所・道の駅:手数料(売上高の10〜20%)、交通費、人件費(販売員を置く場合)宅配サービス:送料、梱包材費、システム利用料、人件費(梱包・発送)ECサイト:サイト構築・維持費、決済手数料、広告宣伝費、送料、梱包材費卸売・BtoB:仲介手数料、運賃、品質検査費用 | 固定費:農地の賃料、減価償却費、管理費など変動費:種苗費、肥料費、資材費、燃料費、収穫・選果・梱包の人件費など目標利益率:経営を維持・発展させるために必要な利益の割合市場価格との比較:消費者が許容する範囲での価格設定 | 商品名・品目・数量・単価納期・納品場所・納品方法支払条件(期日、方法)品質基準・検査方法クレーム対応・返品・交換の条件契約期間・更新条件不可抗力条項秘密保持条項 |

| 交渉術 | コスト構造を理解することで、交渉時にどの部分で譲歩できるか、あるいは譲歩できないかを明確にできます。価格以外の条件(支払いサイト、ロット数、長期契約など)で柔軟性を持たせることも有効です。 | 単に「高い」と言われた際に「うちは有機JAS認証を取っているから」と主張するだけでなく、「これだけのコストがかかっているため、この価格が再生産可能な最低ラインです」と論理的に説明することが重要です。有機農業の付加価値(環境配慮、安全性など)を具体的に伝えるストーリーテリングも有効です。 | 契約内容について疑問点があれば、必ず事前に確認し、必要であれば弁護士や行政書士などの専門家に相談しましょう。特に初めての取引先との契約では、慎重な対応が求められます。 |

営業は、単に商品を売る行為ではなく、顧客との信頼関係を築くことです。丁寧なコミュニケーションと有機農業への情熱を伝えることで、長期的なパートナーシップに繋がるでしょう。

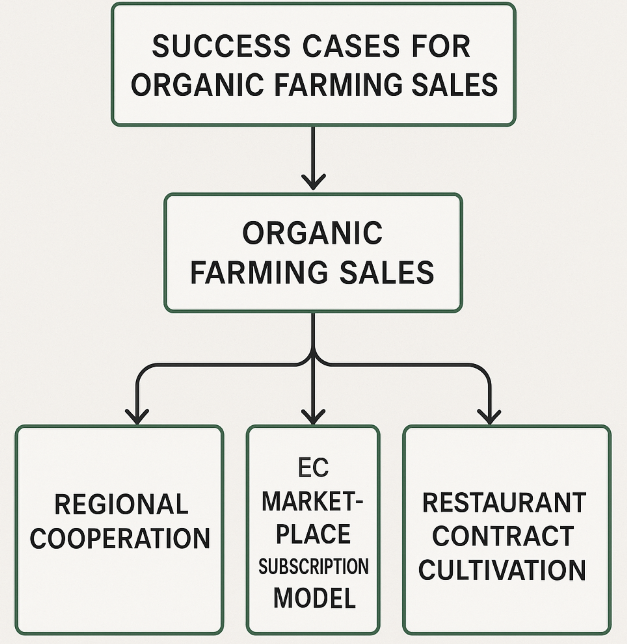

有機農業 販路拡大の成功事例|直売所・EC・マッチングサイト活用法

有機農業の販路拡大を考える上で、具体的な成功事例を知ることは非常に参考になります。他の農家や団体がどのように課題を克服し、収益を上げているのかを学ぶことで、自身のビジネスモデルに応用できるヒントが見つかるでしょう。

地域連携型直売所・道の駅での共同出荷事例

地域連携型の直売所や道の駅は、個々の農家では難しい規模の販売力とブランディング力を生み出し、有機農産物の販路を効果的に拡大する可能性があります。

共同出荷により、品揃えの豊富さや安定供給が実現し、消費者の利便性が向上します。また、地域全体での共同ブランディングは、個々の農家だけでは得られない付加価値を生み出します。

| 項目 | 産地直送と共同ブランディング戦略 | 成功事例:オーガニックビレッジの取り組み |

| 概要 | 複数の有機農家が連携し、直売所や道の駅へ共同で有機農産物を出荷する形態です。個々の農家の生産量を補完し合い、消費者へ多様な品目を提供します。地域全体で「オーガニックの里」といったブランドを構築し、付加価値を高めます。 | オーガニックビレッジとは、地域ぐるみで有機農業の推進を目指す自治体の取り組みです。生産者だけでなく、行政、流通業者、消費者などが一体となり、有機農産物の生産から消費までを一貫して支える仕組みを構築します。[4] |

| 具体的な取り組み | 共同での鮮度管理・品質基準の設定統一ロゴマークやパッケージデザインの作成共同でのイベント開催やプロモーション活動生産者情報(ストーリー、栽培方法など)の共有と表示共同での物流ルートや配送方法の検討 | 生産者への有機JAS認証取得支援や技術指導地域の直売所や道の駅での有機農産物専用コーナーの設置学校給食や地域内飲食店への優先的な有機農産物の供給オーガニックビレッジとしての情報発信(ウェブサイト、SNS、広報誌など)都市部からの有機農産物購入者誘致に向けたイベント開催 |

| 成功要因 | 消費者にとって「ここで買えば安心・美味しい有機農産物が手に入る」という信頼感が醸成され、リピーターが増加します。生産者側も、個別の営業負担が軽減され、販売機会が増大します。 | 行政主導の強力な推進体制と、地域住民や関連機関の理解と協力が不可欠です。有機農業が地域の活性化に繋がるという認識を共有し、長期的な視点で取り組むことが成功の鍵となります。 |

地域連携を強化するためには、日頃からのコミュニケーションと、共通の目標設定が重要です。勉強会や交流会を定期的に開催し、有機農業への想いを共有することで、より強固な協力体制を築けるでしょう。

ECモール・サブスクモデルの導入事例

ECモールやサブスクモデルは、地理的制約を超えて広範囲の消費者に有機農産物を届け、安定的な収益を確保するための有効な手段です。

オンラインプラットフォームは、消費者が自宅にいながら手軽に有機農産物を購入できる利便性を提供します。サブスクモデルは、定期購入による安定した需要を創出し、計画的な生産を可能にします。

| 項目 | プラットフォーム選定と出店の流れ | 定期購入で顧客を維持する仕組み |

| 概要 | 自社の有機農産物の特性やターゲット層に合ったECモールを選定し、出店手続きを行います。専門の有機農産物ECサイトや、大手総合ECモールのオーガニック部門など、多様な選択肢があります。 | 顧客が一定期間ごとに有機農産物を定期購入するモデルです。顧客は毎回注文する手間が省け、生産者は継続的な売上を確保できるため、双方にメリットがあります。 |

| 具体的な取り組み | プラットフォーム比較:手数料、集客力、サポート体制、ターゲット顧客層などを比較検討します。商品登録:写真、商品説明、有機JAS認証の有無など、魅力を最大限に伝える情報を作成します。物流体制の構築:鮮度保持のための梱包、配送方法、送料設定などを決定します。プロモーション:ECモール内の広告、SNS連携などで集客を図ります。 | 魅力的なコース設定:野菜セットのサイズ、頻度(毎週、隔週など)、価格帯など、多様なニーズに応えるコースを用意します。限定特典や割引:定期購入者限定の割引、季節の特典、加工品のプレゼントなどでリピートを促進します。顧客とのコミュニケーション:定期的なメールマガジン、レシピの提供、生産者のストーリー発信などでエンゲージメントを高めます。品質と鮮度へのこだわり:常に高品質な有機農産物を届けることで、顧客の信頼を維持します。 |

| 成功要因 | 高品質な有機農産物を提供することはもちろんですが、ECサイトでは商品の魅力的な見せ方(写真、説明文)や、使いやすいサイトデザインが重要です。迅速かつ丁寧な顧客対応も信頼獲得に繋がります。 | 顧客にとって「お得感」と「手軽さ」を提供することが重要です。また、飽きさせない工夫として、季節ごとの旬の野菜を取り入れたり、時には珍しい野菜を同梱したりすることもリピート率向上に繋がります。 |

ECサイトやサブスクモデルは、一度構築すれば自動的に売れるわけではありません。継続的な情報発信や顧客コミュニケーションを通じて、ブランディングとリピーター育成に努めることが成功の鍵です。

飲食店・学校給食向け契約栽培

飲食店や学校給食向けの契約栽培は、大口かつ安定的な取引が見込めるため、有機農家にとって非常に魅力的な販路となり得ます。

契約栽培は、生産者にとっては計画的な生産と安定した収入を、買い手にとっては安定した品質と供給量の確保を可能にします。特に学校給食においては、みどりの食料システム戦略の推進により有機農産物の利用拡大が期待されています。[6]

| 項目 | BtoB支援サービスの比較と活用方法 | 安定供給契約の締結ポイント |

| 概要 | 生産者と飲食店・学校給食などを繋ぐBtoB(企業間取引)向けのマッチングサイトや、卸売業者、商社などの支援サービスを活用することで、効率的に取引先を見つけることができます。 | 長期にわたる安定的な供給を前提とした契約を締結する際には、細部にわたる条件を明確にすることが重要です。口約束ではなく、書面での契約は必須となります。 |

| 具体的な取り組み | マッチングサイトの利用:登録手数料や利用料、機能、得意な品目などを比較し、自社に合ったサイトを選びます。展示会・商談会への参加:食品業界向けの展示会や、各自治体が主催する商談会に参加し、直接飲食店や給食事業者と商談を行います。卸売業者・商社への営業:既存の流通ルートを持つ業者に、有機農産物の取り扱いを提案します。農業協同組合(JA)のBtoB部門の活用:JAによっては、有機農産物のBtoB取引を支援する部門があります。[2] | 供給量と期間の明確化:年間を通じての供給量、時期、具体的な納品日などを細かく設定します。品質基準の合意:有機JAS認証の有無、サイズ、形状、傷の有無など、具体的な品質基準を両者で合意します。価格設定と支払条件:季節変動による価格調整の有無、支払期日、支払い方法などを明確にします。トラブル時の対応:天候不順や病害などによる供給不足、品質不良時の対応(代替品の供給、契約解除など)を事前に定めます。配送方法と費用負担:誰が、どのような方法で、どこまで配送するか、その費用をどちらが負担するかを明確にします。 |

| 成功要因 | 飲食店や学校給食は、安定した品質と供給量を重視します。有機JAS認証の取得はもちろんのこと、計画通りの供給体制を構築できるかが信頼獲得の鍵となります。試作品の提供や、定期的な訪問によるコミュニケーションも重要です。 | 契約内容が曖昧だと、後々のトラブルに発展する可能性があります。特に、有機農産物は天候に左右されやすい側面があるため、不測の事態に備えた条項を設けることが重要です。 |

契約栽培は、生産者と買い手の双方にとってメリットが大きい取引形態です。長期的な関係性を築くためには、品質の維持はもちろん、納期厳守、きめ細やかなコミュニケーションが不可欠です。

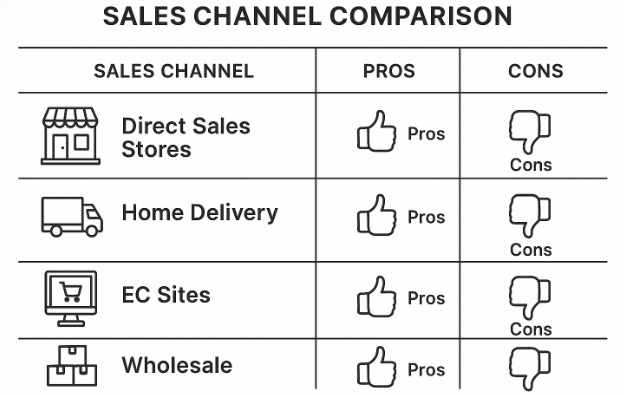

有機農業 販路直販チャネル比較|直売所×宅配×ECサイト×卸売

有機農産物の販売チャネルは多岐にわたりますが、それぞれのチャネルには独自のメリットとデメリット、そして適した特性があります。自社の状況や有機農産物の種類に合わせて、最適なチャネルを選択することが重要です。ここでは、主要な直販チャネルを比較し、それぞれの活用法を解説します。

直売所・道の駅のメリット・デメリット

直売所や道の駅は、消費者との直接的な交流を通じて信頼関係を築きやすく、有機農産物のストーリーを伝える上で有効なチャネルです。

対面販売であるため、商品の鮮度や安全性、生産者のこだわりを直接アピールでき、リピーター育成に繋がりやすいです。

| 項目 | コスト構造と手続きの流れ | 顧客接点強化のポイント |

| 概要 | 直売所・道の駅での販売には、通常、売上に応じた手数料が発生します。販売価格は生産者自身が設定できる場合が多く、利益率を高く保てる可能性があります。 | 顧客との直接的なコミュニケーションを通じて、有機農産物への理解を深めてもらい、信頼を構築することが、リピーター獲得に繋がります。 |

| 手続きの流れ | 各直売所・道の駅への問い合わせ:出店条件、手数料、販売ルールなどを確認します。登録・契約:必要書類を提出し、契約を締結します。納品:自身で有機農産物を直売所に運び込み、陳列します。売上金の受取:一定期間ごとに売上から手数料が差し引かれた金額を受け取ります。 | 生産者の顔が見える売り場:写真や自己紹介、有機農業への想いを掲示し、ストーリーを伝えます。試食提供:有機農産物の美味しさを直接体験してもらうことで、購買意欲を高めます。栽培方法やこだわりを説明:無農薬・化学肥料不使用であることや、生物多様性への配慮など、有機農業のメリットを具体的に説明します。顧客からのフィードバック収集:購入者からの意見や感想を直接聞き、今後の生産や販売に活かします。旬の情報発信:季節ごとの旬の有機農産物や、収穫体験などのイベント情報を発信します。 |

| メリット・デメリット | メリット:物流コストが低い、現金収入が早い、顧客の反応を直接得られる、ブランディングしやすい。デメリット:販売量が限定的、天候に左右されやすい、販売員が必要な場合がある。 | メリット:顧客の信頼獲得、リピーター育成、口コミマーケティングへの発展。デメリット:時間と労力がかかる、全ての顧客にアプローチできるわけではない。 |

直売所や道の駅では、定期的に通うリピーターの存在が収益安定に不可欠です。顔なじみの顧客との関係を大切にし、「あの農家さんの野菜が買いたい」と思ってもらえるようなブランディングを心がけましょう。

宅配サービスの活用法と物流コツ

宅配サービスは、有機農産物を求める消費者層に直接アプローチできる有効な手段ですが、小口配送と鮮度保持のための物流ノウハウが重要となります。

都市部の有機農産物への需要が高い地域へ直接届けられるため、地理的な販路拡大に貢献します。しかし、少量多品目の有機農産物を高い鮮度で届けるためには、適切な物流戦略が不可欠です。

| 項目 | 小口配送のコスト最適化 | 鮮度保持の梱包・保冷技術 |

| 概要 | 宅配サービスでは、一回あたりの配送量が少ない「小口配送」が中心となるため、送料がコストの大きな割合を占めます。このコストをいかに抑えるかが、収益性に直結します。 | 有機農産物は、収穫後の管理が非常に重要です。特に鮮度は商品の価値に直結するため、適切な梱包と保冷技術が求められます。 |

| 具体的な取り組み | 共同配送ネットワークの構築:近隣の有機農家と協力し、共同で配送を行うことで、一台あたりの配送コストを分散させます。[1]配送ルートの最適化:効率的な配送ルートを計画し、移動距離や時間を最小限に抑えます。配送管理システム(TMS)の導入も検討しましょう。契約運送会社の選定:複数の運送会社を比較検討し、有機農産物の配送に理解があり、かつコストとサービスのバランスが良い会社を選びます。定期購入(サブスク)モデルの導入:定期購入は、予測可能な配送量を確保し、物流計画を立てやすくします。 | 適切な梱包材の選定:通気性、クッション性、保冷性などを考慮した梱包材(段ボール、緩衝材、不織布など)を選びます。予冷の徹底:収穫後、速やかに予冷庫で有機農産物の品温を下げ、出荷時まで低温を保ちます。保冷剤・蓄冷材の活用:配送中の温度上昇を抑えるため、保冷剤や蓄冷材を適切に配置します。特に夏場は多めに使用するなど、工夫が必要です。輸送箱の工夫:断熱性の高い発泡スチロール製の箱や、保冷機能付きの段ボール箱を利用します。輸送時間の短縮:できる限り短い時間で消費者の元へ届くよう、配送方法を検討します。トレーサビリティシステムの導入:出荷から配送までの温度管理や輸送状況を把握できるシステムは、品質保持の観点からも重要です。[1] |

| 成功要因 | コスト削減と鮮度維持は相反する側面もありますが、両者のバランスを取りながら、顧客に高品質な有機農産物を適正な価格で届けることが成功の鍵です。 | 鮮度は有機農産物の付加価値を大きく左右します。丁寧な梱包と適切な温度管理は、顧客満足度を高め、リピートに繋がります。 |

宅配サービスは、顧客満足度が非常に重要です。万が一、鮮度に問題があった場合や、配送遅延が発生した場合には、迅速かつ丁寧な対応を心がけることで、顧客の信頼を失うことを防ぎましょう。

ECサイト構築とSEO/広告運用のポイント

ECサイトは、有機農産物を全国の消費者に届けるための強力なツールですが、サイト構築だけでなく、SEOや広告運用による集客が成功の鍵を握ります。

【理由**】ECサイトは地理的制約がなく、24時間販売可能という大きなメリットがあります。しかし、数多く存在するECサイトの中から自社を見つけてもらい、購入に繋げるためには、戦略的なマーケティング**が不可欠です。

| 項目 | サイト設計とUI/UXの基本 | SEOキーワード戦略と広告出稿方法 |

| 概要 | ユーザーが快適にサイトを利用し、迷うことなく購入まで辿り着けるような、使いやすいデザインと構成を意識することが重要です。 | 検索エンジンで上位表示されるためのSEO対策と、ターゲット顧客にリーチするための広告運用を組み合わせることで、ECサイトへの流入を最大化します。 |

| 具体的な取り組み | シンプルで分かりやすいナビゲーション:商品のカテゴリ分け、検索機能など、目的の商品に辿り着きやすい導線設計が必要です。魅力的な商品写真と説明文:有機農産物の鮮度、彩り、特徴が伝わる高画質な写真と、生産者のこだわりやストーリーを伝える詳細な説明文は必須です。レスポンシブデザイン:PC、スマートフォン、タブレットなど、あらゆるデバイスで適切に表示されるように設計します。購入プロセスの簡素化:会員登録なしでの購入、多様な決済方法の導入など、購入のハードルを下げます。有機JAS認証マークの明示:信頼性を高めるために、認証マークを分かりやすい場所に表示しましょう。 | キーワード選定:「有機農業 販路」「有機野菜 宅配」「オーガニック野菜 ECサイト」など、ユーザーが検索するであろうキーワードを選定します。コンテンツの充実:選定したキーワードを盛り込みながら、有機農産物の魅力、栽培方法、レシピ、生産者のストーリーなどをブログや商品ページで発信します。被リンクの獲得:関連性の高いウェブサイトからのリンクは、SEO評価を高めます。Google広告の活用:特定のキーワードで検索しているユーザーに、自社ECサイトの広告を表示させ、迅速な集客を図ります。SNS広告の活用:Facebook、Instagramなど、有機農業に関心のある層にターゲットを絞って広告を配信し、ブランディングと集客を両立させます。 |

| 成功要因 | ECサイトは「売る場所」であると同時に、「ブランディングの場」でもあります。有機農業への想いやこだわりが伝わるサイトは、顧客の共感を呼び、リピーターに繋がります。 | SEOは即効性はないものの、長期的な集客効果が期待できます。広告は即効性がありますが、コストがかかります。両者をバランス良く組み合わせることで、効果的な集客が可能です。 |

ECサイトは構築して終わりではありません。アクセス解析ツールなどを活用して、ユーザーの行動を分析し、定期的にサイトの改善を行うことが売上向上に繋がります。

卸売市場・加工業者・法人取引の流れと交渉術

卸売市場、加工業者、法人取引は、大口の安定した販売先を確保できるため、有機農家の経営安定化に大きく貢献します。

個々の消費者に販売するよりも、一度に大量の有機農産物を販売できるため、販売コストを抑えつつ、計画的な生産が可能になります。

| 項目 | 市場調整機構の利用方法 | 大口取引交渉で押さえるべき条項 |

| 概要 | 卸売市場には、需給バランスの調整を行う「市場調整機構」が存在します。これは、価格の急激な変動を抑え、安定した取引を促すための仕組みです。 | 法人や大規模な買い手との取引では、詳細な契約書の締結が不可欠です。特に、有機農産物の品質や供給に関する項目は、後々のトラブルを防ぐ上で重要となります。 |

| 具体的な取り組み | 市場への出荷計画の提出:事前に出荷量や時期を市場に連絡し、調整機構の判断材料とします。価格形成への影響:市場の需給状況に応じて、調整機構が生産者や仲卸業者と連携し、価格の安定化を図ります。情報収集:市場から提供される需給情報や価格情報を活用し、今後の生産計画や出荷戦略に役立てます。適切な品質管理:市場に高品質な有機農産物を継続的に供給することで、市場からの信頼を得られます。 | 品質基準の厳格化:有機JAS認証の有無に加え、具体的なサイズ、糖度、傷の有無など、詳細な品質基準を設定します。供給量の保証:契約期間中の最低供給量や、天候不順時の対応など、供給責任に関する条項を明確にします。価格設定の透明性:価格の算出方法、変動要因、見直し時期などを明確にし、双方の合意を得ておきます。支払いサイトと方法:支払い期日、支払い方法(現金、振込など)を具体的に定めます。クレーム対応と責任範囲:品質不良や欠品が発生した場合の対応、責任の範囲を明確にします。秘密保持条項:取引を通じて得た相手の営業秘密に関する取り扱いを定めます。契約解除条件:どのような場合に契約を解除できるかを具体的に定めます。 |

| メリット・デメリット | メリット:価格の安定化、大量販売が可能、販売管理の手間軽減。デメリット:市場価格に左右される部分がある、直接的な顧客の声が届きにくい。 | メリット:安定した大口収入、計画的な生産が可能、ブランディング効果。デメリット:価格交渉の難しさ、品質管理の厳しさ、契約内容の複雑さ。 |

卸売市場や法人取引では、個々の販売とは異なり、長期的なパートナーシップの構築が重要です。高品質な有機農産物を安定的に供給し、信頼関係を築くことで、継続的な取引に繋がるでしょう。

有機農業 販路拡大のコツ|ブランディング×SNS情報発信で差別化

有機農産物の市場は拡大していますが、同時に競争も激化しています。この中で自社の有機農産物を選んでもらうためには、単に**「有機」であるだけでなく、消費者の心に響くブランディング**と効果的な情報発信が不可欠です。

ストーリーテリングと付加価値訴求

有機農産物のストーリーを語り、付加価値を明確に訴求することで、価格競争に巻き込まれずに、顧客の共感と信頼を獲得できます。

現代の消費者は、単にモノを購入するだけでなく、その背景にあるストーリーや生産者の想いに価値を見出す傾向があります。特に有機農産物においては、その栽培哲学や環境への配慮が、大きな付加価値となります。

| 項目 | 無農薬・化学肥料不使用の魅力訴求 | 生物多様性と持続可能性を打ち出す方法 |

| 概要 | 有機農業の基本である無農薬・化学肥料不使用は、消費者の「食の安全・安心」へのニーズに直接応える最大の魅力です。これを具体的に、かつ分かりやすく伝えることが重要です。[3] | 有機農業は、単に農薬を使わないだけでなく、生物多様性の保全や土壌の健全化など、持続可能な環境への貢献という側面を持っています。この環境価値を積極的にアピールすることで、SDGs意識の高い消費者層に響きます。[3] |

| 具体的な訴求方法 | 具体的な栽培方法の紹介:手作業での除草、堆肥の利用、輪作体系など、手間暇をかけていることを伝えます。安全性へのこだわり:残留農薬検査の結果公開(自主検査)、有機JAS認証の取得とその意味合いを説明します。健康へのメリット:有機農産物がもたらす栄養価の高さや、体への優しさを具体的に伝えます。生産者のストーリー:「なぜ有機農業に取り組むのか」「どんな想いで作物を育てているのか」といった個人的なストーリーは、消費者の共感を呼びます。 | 圃場の生態系紹介:チョウやトンボ、ミミズなど、生物多様性が豊かな圃場の様子を写真や動画で紹介します。環境保全型農業の取り組み:地域環境への配慮、節水、エネルギー効率化などの取り組みを具体的に示します。SDGsとの関連付け:国連が掲げるSDGsの目標(例:目標2「飢餓をゼロに」、目標12「つくる責任 つかう責任」、目標15「陸の豊かさも守ろう」など)と自社の有機農業を結びつけて説明します。[3]土壌改良へのこだわり:土壌の健康が、美味しい有機農産物を生み出す源であることを伝えます。 |

| 期待される効果 | 消費者は「この農産物は安全で、体にも良い」と認識し、価格だけでなく価値で商品を選ぶようになります。 | 環境意識の高い消費者層からの支持を得られます。また、企業や自治体との連携(SDGs関連プロジェクトなど)にも繋がりやすくなります。 |

ストーリーテリングは、ウェブサイトの「生産者の声」ページ、SNSでの日々の発信、商品パッケージ、直売所でのPOPなど、あらゆる接点で展開しましょう。有機農業への情熱を多角的に伝えることで、ブランディング効果を最大化できます。

SNS/ウェブサイト/展示会での顧客獲得法

SNS、ウェブサイト、展示会は、有機農産物の認知度を高め、新たな顧客を獲得するための効果的なツールです。それぞれの特性を理解し、相乗効果を狙いましょう。

現代の消費者は、購入前にインターネットで情報を収集し、SNSで情報を共有する傾向が強いため、オンラインでの情報発信は必須です。また、展示会は直接的な商談やブランディングの場として有効です。

| 項目 | SNS運用の基本とコンテンツ例 | オンライン・オフラインイベントの企画 |

| 概要 | Instagram、Facebook、X(旧Twitter)など、自社のターゲット層が利用しているSNSを選定し、定期的に情報発信を行います。 | ウェブサイト上でのオンラインイベントや、リアルな場での展示会、収穫体験などのイベントを企画することで、顧客との接点を増やし、購買意欲を高めます。 |

| 具体的な取り組み | 高品質な写真・動画の投稿:有機農産物の鮮度、美しさ、圃場の風景、作業風景などを魅力的に撮影し投稿します。生産者の日常を発信:日々の農作業、苦労、喜び、季節の移ろいなど、有機農業のリアルなストーリーを共有します。レシピ提案:収穫した有機野菜を使った簡単レシピや、美味しい食べ方を紹介します。ライブ配信:収穫の様子や圃場案内をライブ配信し、臨場感を伝えます。フォロワーとの交流:コメントやDMに積極的に返信し、ファンを増やします。ハッシュタグの活用:「#有機野菜」「#オーガニックライフ」「#産直野菜」など、関連性の高いハッシュタグを付けます。 | オンライン収穫祭・勉強会:ウェブサイト上で有機農産物の紹介や、有機農業に関する勉強会を開催し、全国から参加者を募ります。ウェブサイト限定キャンペーン:ECサイトでの割引キャンペーンや、定期購入の新規登録者限定特典などを実施します。マルシェ・ファーマーズマーケット出店:実際に商品を手に取ってもらい、生産者と会話することで、信頼と愛着を深めます。展示会・商談会への出展:食品関連の展示会に出展し、飲食店や小売店など、新たな取引先を発掘します。圃場見学・収穫体験イベント:消費者を圃場に招き、有機農業の現場を体験してもらうことで、理解と共感を深めます。 |

| 成功要因 | SNSは継続が力となります。毎日少しずつでも良いので、有機農業への情熱を込めた投稿を続けることで、ブランディングとファン獲得に繋がります。 | オンラインとオフラインの両方でイベントを企画することで、幅広い層の顧客にアプローチできます。イベントを通じて、有機農業の価値を体感してもらうことが重要です。 |

SNSやウェブサイトでの情報発信は、単なる宣伝ではなく、有機農業の価値を伝え、消費者との信頼関係を築くための重要なツールです。定期的に魅力的なコンテンツを発信し、顧客のエンゲージメントを高めましょう。

リピーター育成と口コミマーケティング

リピーターの育成と口コミマーケティングは、有機農産物の安定的な販売と新規顧客獲得において、最も費用対効果の高い戦略です。

新規顧客を獲得するよりも、既存顧客にリピートしてもらう方がコストがかかりません。また、口コミは消費者が最も信頼する情報源であり、強力なプロモーション効果があります。

| 項目 | 会員プログラム・ポイント施策 | ユーザー生成コンテンツの活用 |

| 概要 | 顧客がリピート購入するたびに特典が得られるようなプログラムや、購入額に応じてポイントを付与する仕組みを導入することで、継続的な購買を促します。 | 顧客自身が有機農産物に関するコンテンツ(写真、レビュー、レシピなど)を作成し、SNSなどで共有してもらうことで、リアルで信頼性の高い情報発信ができます。 |

| 具体的な施策 | 会員ランク制度:購入金額や頻度に応じて、会員ランクを設け、割引率や特典内容を変えます。ポイント付与:購入額の数%をポイントとして付与し、次回購入時に利用できるようにします。誕生日特典:誕生日月に限定クーポンやプレゼントを贈ることで、顧客の特別感を演出します。限定商品・先行販売:会員限定の商品や、新商品の先行販売を行うことで、優越感を提供します。ニュースレター配信:会員限定で、圃場の最新情報、季節のおすすめ有機農産物、生産者のストーリーなどを配信します。 | レビューキャンペーン:ECサイトやSNSでの商品レビュー投稿を促し、抽選でプレゼントを贈るなどのキャンペーンを実施します。写真投稿コンテスト:有機農産物を使った料理写真や、圃場見学の様子などの写真投稿を募集し、優秀作品を表彰します。SNSでのハッシュタグ活用:自社ブランドや商品名を含んだオリジナルのハッシュタグを設定し、顧客がSNSに投稿する際に利用を促します。顧客の声の紹介:ウェブサイトやSNSで、顧客の口コミや感想を積極的に紹介し、信頼性を高めます。インフルエンサーとの連携:有機農業や食に関心の高いインフルエンサーに商品を提供し、体験をSNSで発信してもらいます。 |

| 期待される効果 | 顧客のリピート率が向上し、売上の安定化に繋がります。顧客満足度も高まり、ブランドへの愛着が深まります。 | リアルな口コミは、新たな顧客の購買意欲を強く刺激します。ユーザー生成コンテンツは、企業の広告よりも信頼性が高いと認識され、ブランディング効果も高まります。 |

リピーター育成と口コミマーケティングは、一度に大きなコストをかけずに、長期的な売上向上に貢献する強力な戦略です。顧客との信頼関係を築き、有機農業の価値を共感してもらうことが最も重要です。

有機農業の物流課題と解決策|コスト削減と効率化の実践手法

有機農業において、物流は販売成功の鍵を握る重要な要素です。特に少量多品目であることや、鮮度保持が求められる特性から、一般的な農産物とは異なる物流課題を抱えています。これらの課題を解決し、コスト削減と効率化を図ることは、収益性向上に直結します。

少量多品目の鮮度保持対策

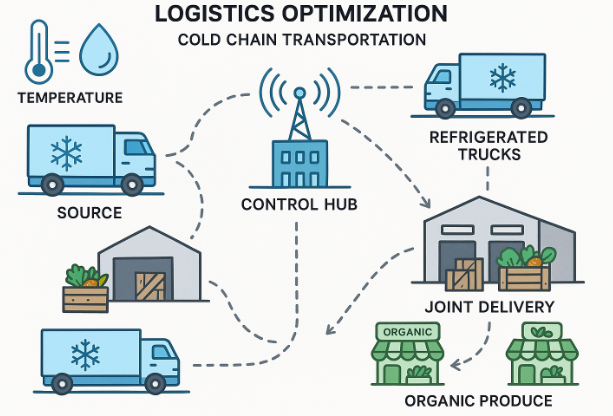

少量多品目の有機農産物を効率的かつ高い鮮度で消費者に届けるためには、適切な冷蔵・冷凍輸送の導入と、小ロット配送のコストを抑える技術が不可欠です。

有機農産物は、旬の期間が短かったり、生産量が限られたりする少量多品目であることが多いため、いかに収穫直後の鮮度を保ちながら、効率よく配送するかが問われます。

| 項目 | 冷蔵・冷凍輸送の導入ポイント | 小ロット配送でコストを抑える技術 |

| 概要 | 多くの有機農産物は低温で鮮度を維持するため、冷蔵輸送が基本となります。加工品や長期保存したい品目には冷凍輸送も有効です。 | 個々の注文量が少ない小ロット配送は、一見コストがかさむように見えますが、適切な技術と工夫でコストを抑え、収益性を確保することが可能です。 |

| 具体的な取り組み | 予冷の徹底:収穫後すぐに有機農産物の品温を下げ、出荷時まで低温を維持します。これは、呼吸作用を抑え、品質劣化を防ぐ上で最も重要な工程です。適切な温度帯の管理:有機農産物の種類ごとに最適な冷蔵温度(例:葉物野菜は0〜5℃、根菜は5〜10℃など)を把握し、輸送中もその温度帯を保ちます。保冷資材の選定:断熱性の高い箱(発泡スチロール、保冷箱など)、保冷剤、蓄冷剤を適切に組み合わせます。夏場や長距離輸送の場合は、多めに使用したり、高性能なものを選びましょう。冷凍輸送の活用:加工品(例:カット野菜、スムージー用野菜、乾燥野菜など)や、長期保存したい有機農産物には冷凍輸送を検討します。急速冷凍技術の導入も視野に入れます。 | 共同配送ネットワークの構築:前述の通り、近隣の有機農家と協力し、同じ方面への荷物をまとめて配送することで、一台あたりのコストを削減します。[1]配送ルートの最適化:配送管理システム(TMS)などを活用し、最も効率的なルートを設計します。配送距離や時間を短縮することで、燃料費や人件費を削減できます。宅配ボックスの活用:再配達の削減は、物流コスト削減に繋がります。顧客に宅配ボックスの利用を推奨したり、置き配を検討したりします。梱包の効率化:梱包資材のサイズや形状を見直し、無駄をなくすことで、輸送効率を高めます。軽量化も重要です。定期購入(サブスク)の推進:定期購入は、配送計画を立てやすく、効率的な小口配送を可能にします。 |

| 成功要因 | 鮮度は有機農産物の付加価値を決定づける重要な要素です。適切な冷蔵・冷凍輸送は、消費者に高品質な有機農産物を届ける上で不可欠であり、リピート購入に繋がります。 | 小ロット配送は、消費者にとっての利便性が高い一方で、コストがかさむという課題があります。共同配送やルート最適化など、様々な工夫を凝らすことで、コストを抑えつつ顧客ニーズに応えることが成功の鍵です。 |

鮮度保持とコスト削減は、常に両立を目指すべき目標です。最新の物流技術や、他社の成功事例を参考にしながら、自社の有機農産物に最適な物流システムを構築しましょう。

共同配送とトレーサビリティで信頼性向上

共同配送は物流コストの削減と効率化に貢献し、トレーサビリティは有機農産物の信頼性と安全性を向上させ、販路拡大に繋がります。

共同配送は、個々の有機農家が抱える物流課題(少量多品目、小口配送など)を解決する有効な手段です。また、トレーサビリティは、消費者が**「どこで、誰が、どのように作ったか」を知ることで、有機農産物への信頼**を深め、購買意欲を高めます。[1]

| 項目 | 共同配送ネットワークの構築手順 | トレーサビリティシステムの導入メリット |

| 概要 | 複数の有機農家が連携し、有機農産物の集荷・配送を共同で行う仕組みです。物流コストの削減、配送効率の向上、環境負荷の低減などが期待できます。 | トレーサビリティシステムは、有機農産物の生産履歴、流通経路、品質管理情報などを一元的に管理し、消費者が確認できるようにする仕組みです。 |

| 具体的な取り組み | 参加農家の募集と合意形成:共同配送に賛同する有機農家を集め、目的やルールについて合意を形成します。共同配送センターの設置検討:有機農産物の集荷、仕分け、一時保管を行う拠点を設けることで、効率的な配送が可能になります。既存の施設を活用することも検討しましょう。配送ルートとスケジュールの策定:参加農家の出荷量、品目、配送先などを考慮し、最適な配送ルートとスケジュールを作成します。運送会社の選定または自社での運営:共同配送に協力してくれる運送会社を選定するか、自社で車両と人員を確保して運営することも可能です。コスト分担ルールの決定:共同配送にかかるコスト(燃料費、人件費、車両維持費など)を、各農家の出荷量や距離に応じて公平に分担するルールを定めます。情報共有システムの導入:共同配送の状況、各農家の出荷状況などをリアルタイムで共有できるシステムを導入します。 | 消費者への安心提供:QRコードなどを活用し、有機農産物がどこで、誰によって、どのように栽培され、流通してきたかを消費者が簡単に確認できるようにします。信頼性向上とブランディング:透明性の高い情報開示は、有機農産物への信頼性を高め、ブランド価値を向上させます。品質管理の強化:生産から流通までの各工程で問題が発生した場合、原因究明と対策を迅速に行えるようになります。リコール対応の迅速化:万が一、製品に問題が見つかった場合でも、問題のあるロットを迅速に特定し、回収などの対応をスムーズに行えます。法規制への対応:食品表示法など、関連法規への適切な対応が可能になります。 |

| 成功要因 | 参加農家間の信頼と協力が不可欠です。透明性の高い情報共有と、公平なコスト分担が、共同配送を成功させる鍵となります。 | トレーサビリティシステムは、単なる情報公開ツールではなく、有機農産物の品質管理と安全性を保証する重要な仕組みです。導入には初期コストがかかる場合もありますが、長期的なブランディング効果と信頼獲得に繋がります。 |

共同配送とトレーサビリティは、有機農業の物流課題を解決し、競争力を高めるための有効な手段です。地域の有機農家やJA、行政と連携し、導入を検討しましょう。[2]

IT・スマート農業導入で物流最適化

ITやスマート農業技術の導入は、有機農産物の物流最適化、コスト削減、そして品質管理の向上に大きく貢献します。

人手に頼る部分が多い従来の物流システムでは、非効率やコスト増の課題があります。IT技術を活用することで、データに基づいた効率的な物流管理が可能になります。

| 項目 | 配送管理システム(TMS)の選び方 | IoTセンサーによる品質管理 |

| 概要 | 配送管理システム(TMS:Transportation Management System)は、配送計画の作成、車両の動態管理、配送状況のリアルタイム把握などを支援するITシステムです。 | IoT(Internet of Things)センサーは、有機農産物の保管・輸送中の温度、湿度、二酸化炭素濃度などをリアルタイムで計測し、そのデータをクラウド上に送信することで、品質管理の精度を高めます。 |

| 具体的な取り組み | 機能の比較:ルート最適化、積載率向上、配車計画自動作成、GPSによる車両位置把握、配送状況の顧客通知機能など、必要な機能が揃っているか確認します。費用対効果の検討:導入コストと、それによって削減される物流コスト(燃料費、人件費など)を比較し、投資対効果を見極めます。既存システムとの連携:販売管理システムや在庫管理システムなど、既に導入しているシステムとの連携が可能か確認します。使いやすさ:現場のスタッフが簡単に操作できる直感的なUI/UXであるかを確認します。サポート体制:導入後のサポートやトラブル対応が充実しているかを確認します。有機農業特有のニーズへの対応:少量多品目の配送、鮮度保持のための特殊な要件に対応できるかを確認します。 | 温度・湿度センサーの活用:冷蔵庫や輸送車両内に設置し、有機農産物の保管・輸送中の温度・湿度変化を常時監視します。設定値を超えた場合にはアラートを発報し、迅速な対応を促します。CO2センサーの活用:有機農産物の呼吸によって発生するCO2濃度を測定することで、鮮度の指標とすることができます。GPS機能付きセンサー:輸送車両の位置情報を把握し、配送ルートの逸脱や遅延を検知します。クラウド連携とデータ分析:センサーで取得したデータをクラウドに蓄積し、長期的な品質管理の改善や、物流ルートの最適化に活用します。異常検知とアラート機能:設定した閾値を超えた場合に、担当者のスマートフォンやPCに通知を送り、迅速な対応を可能にします。 |

| 期待される効果 | 配送計画の自動化により、作業時間を大幅に削減できます。最適なルート選定で燃料費を削減し、積載率向上で輸送効率を高めます。顧客への配送状況通知で、問い合わせ対応のコストも削減できます。 | 鮮度劣化の要因をリアルタイムで把握し、事前に対策を講じることが可能になります。品質管理の客観的なデータを提供することで、消費者や取引先への信頼性を高めます。 |

ITやスマート農業は、初期コストがかかる場合がありますが、長期的に見ればコスト削減、収益性向上、そしてブランディングに大きく貢献します。まずは、自社の課題を明確にし、部分的な導入から始めることをお勧めします。

有機農業 販路安定のための制度活用|有機JAS認証・補助金・支援制度

有機農業の販路を安定させ、拡大していくためには、国の有機JAS認証や、様々な補助金・支援制度を積極的に活用することが重要です。これらの制度は、有機農家の経営をサポートし、有機農産物の価値を高める上で大きな助けとなります。

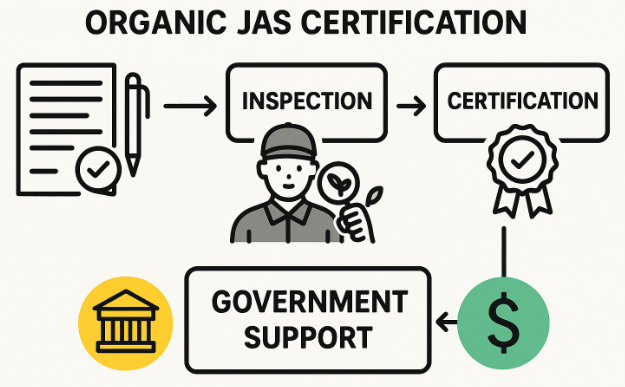

有機JAS認証取得のメリットと手順

有機JAS認証は、有機農産物としての信頼性とブランド力を保証するものであり、販路拡大、特に大手スーパーや法人取引において不可欠な要素です。

有機JAS認証は、農林水産大臣が定めた基準に従って生産された有機農産物にのみ表示が許されるマークであり、消費者への安心の証となります。この認証があることで、他の農産物との差別化を図り、付加価値を高めることができます。[3]

| 項目 | 認証要件と審査プロセス | 販路拡大に効く認証活用法 |

| 概要 | 有機JAS認証を取得するには、農林水産省が定める有機JAS規格に基づいた生産管理が求められます。書類審査と実地検査を経て、登録認証機関から認証を受けます。[3] | 有機JAS認証マークは、単なる表示ではなく、有機農産物の信頼性と品質を保証する強力なブランドツールとして活用できます。 |

| 認証要件 | 3年間以上の有機的な管理:栽培を開始する圃場は、少なくとも3年間、禁止されている農薬や化学肥料を使用していない期間が必要です。禁止資材の不使用:化学合成農薬、化学肥料、遺伝子組み換え技術などの禁止資材を使用しないこと。[3]土壌管理:堆肥などを用いた土壌の健全化、輪作などによる地力維持。生物多様性への配慮:周辺環境の保全、生物の生息環境への配慮。[3]記録の管理:栽培履歴、資材購入記録、出荷記録など、詳細な記録を保管すること。 | 大手スーパー・百貨店への販路開拓:これらの流通チャネルは、有機JAS認証がないと取引が難しい場合が多いです。ECサイトでのアピール:ECサイトの商品ページやトップページに有機JAS認証マークを大きく表示し、安心・安全を訴求します。学校給食・飲食店への供給:有機JAS認証は、学校給食や飲食店が有機農産物を調達する際の重要な判断基準となります。輸出への挑戦:海外では有機JAS認証と同等の国際的な有機認証が求められることが多く、取得は輸出の第一歩となります。ブランド価値の向上:有機JAS認証は、消費者の信頼を勝ち取り、ブランディング効果を高めます。 |

| 審査プロセス | 情報収集・学習:有機JAS規格や認証制度について理解を深めます。認証機関の選定:農林水産省に登録されている認証機関の中から、自社に合った機関を選びます。申請書類の準備:生産計画、圃場図、栽培履歴など、必要書類を作成し提出します。実地検査:認証機関の検査員が圃場や施設を訪問し、有機JAS規格に適合しているか確認します。認証の決定:審査の結果、認証基準を満たしていれば認証書が発行され、有機JASマークの表示が可能になります。 | 有機JAS認証は一度取得すれば終わりではありません。毎年、維持審査を受ける必要があり、継続的な管理が求められます。しかし、この継続的な努力が、有機農産物の信頼性を揺るぎないものにします。 |

有機JAS認証の取得は時間と手間がかかりますが、長期的な販路拡大と収益安定のためには非常に投資価値の高い取り組みです。取得を検討している場合は、各自治体の補助金制度や、農業支援機関の相談窓口も活用しましょう。

国・地方の補助金・支援制度

国や地方自治体が提供する補助金や支援制度は、有機農業への転換、設備投資、販路開拓など、有機農家の経営を多方面からサポートし、販路安定に貢献します。

有機農業は、環境負荷低減や持続可能な食料生産に貢献するため、国や自治体もその推進に力を入れています。これらの補助金・支援制度を活用することで、初期投資や運営コストの負担を軽減できます。

| 項目 | みどりの食料システム戦略関連補助金 | 環境保全型農業支援プログラム |

| 概要 | 農林水産省が推進する「みどりの食料システム戦略」は、食料・農業・農村の持続可能性を向上させるための戦略であり、有機農業の拡大もその柱の一つです。この戦略に基づき、様々な補助金や支援制度が提供されています。[6] | 環境保全型農業直接支払交付金など、環境負荷の低減に取り組む農業者を支援するプログラムです。有機農業は、その取り組み自体が環境保全に貢献するため、対象となるケースが多いです。[7] |

| 主な補助金・支援制度 | 有機農業推進総合対策事業:有機農業への転換、技術指導、機械導入などを支援します。スマート農業加速化実証プロジェクト:スマート農業技術(IoTセンサー、ドローンなど)の導入を支援し、生産性向上やコスト削減を促します。[1]食品産業の持続可能性向上に向けた事業再構築・設備投資支援事業:食品加工業者や流通業者が、有機農産物の取り扱いを増やすための設備投資を支援します。有機農業推進法に基づく地方公共団体の支援:各自治体が独自に、有機農業の推進計画を策定し、それに伴う補助金や融資制度を設けている場合があります。[4] | 環境保全型農業直接支払交付金:化学肥料・化学農薬の使用低減や、炭素貯留効果の高い営農活動など、環境保全に資する取り組みを行う農業者に対し、直接交付金を支払う制度です。[7]多様な作物・栽培技術導入支援:生物多様性を保全する作物(カバークロップなど)の導入や、新たな有機栽培技術の導入を支援します。有機JAS認証取得支援:認証取得にかかる費用の一部を補助する自治体もあります。鳥獣被害対策支援:有機農業は圃場周辺の生物多様性が高まる傾向があり、鳥獣被害のリスクもあります。その対策費用の一部を支援する制度もあります。 |

| 活用に向けたポイント | 農林水産省や各自治体のウェブサイトで、最新の情報を確認しましょう。申請期間や要件が細かく定められているため、早めの情報収集と準備が不可欠です。 | 補助金や支援制度は、農業経営におけるリスク軽減と収益性向上に直結します。積極的に情報を収集し、活用できる制度がないか常にアンテナを張りましょう。 |

補助金や支援制度は、単なる資金援助だけでなく、有機農業を推進する国の方向性を示すものです。これらの制度を理解し、自社の経営戦略に組み込むことで、より持続可能な有機農業経営を目指しましょう。

補助金申請のコツと活用事例

補助金申請は、書類作成のポイントを押さえ、成功事例を参考にすることで採択率を高められます。これらを活用することで、有機農業の販路安定と収益性強化に向けた投資が可能になります。

補助金は、返済不要の資金であり、有機農業の初期投資や販路拡大のためのコストを大幅に軽減できるため、経営の安定化に直結します。しかし、競争率が高いものも多いため、採択されるための準備が重要です。

| 項目 | 書類作成のポイント | 成功申請事例の紹介 |

| 概要 | 補助金申請の書類は、事業計画の具体性、実現可能性、公益性などが評価されます。審査員に「この事業は補助金を出す価値がある」と納得させる内容にすることが重要です。 | 実際に補助金を獲得し、有機農業の販路拡大や経営改善に成功した事例を参考にすることで、自身の申請戦略を練るヒントが得られます。 |

| 具体的なポイント | 目的の明確化:何のために補助金が必要なのか、その目的が有機農業の推進や地域活性化にどう貢献するのかを具体的に示します。事業計画の具体性:具体的な取り組み内容、目標(販売量、収益など)、スケジュール、資金使途を詳細に記述します。漠然とした表現ではなく、数値目標を盛り込みましょう。必要性の強調:なぜこの事業が必要なのか、この補助金がなければ実現が難しい理由などを明確に説明します。独自性と実現可能性:他の申請者との差別化ポイントや、事業を成功させるための具体的な計画、そして実現可能な体制があることを示します。持続可能性:補助金期間終了後も、事業が継続的に発展していく見込みがあることを示します。社会的貢献度:有機農業が環境保護、生物多様性保全、食の安全・安心提供、地域活性化などにどう貢献するかをアピールします。専門家への相談:行政書士や中小企業診断士など、補助金申請の専門家に相談することで、書類の質を高められます。 | 事例1:ECサイト構築・物流システム導入:新規就農者が、有機JAS認証取得後、国のスマート農業関連補助金を活用してECサイトを構築し、小口配送用の冷蔵庫付き軽トラックと配送管理システム(TMS)を導入。全国からの注文に対応し、売上を大幅に伸ばした。事例2:地域連携型直売所整備:複数の有機農家が連携し、自治体の地域活性化補助金を利用して道の駅内に有機農産物専用直売所を設置。共同ブランディングと共同配送を導入し、地域全体での有機農産物の認知度と売上を向上させた。事例3:加工品開発と販路拡大:規格外の有機野菜を活用した加工品(ピクルス、乾燥野菜など)の開発に、食品産業支援補助金を活用。加工品のECサイトでの販売や、法人への卸売で新たな収益源を確保した。事例4:有機JAS認証取得費用補助:慣行農業から有機農業へ転換した農家が、地方自治体の有機JAS認証取得支援補助金を利用。認証取得後、学校給食への供給が決定し、安定した契約栽培を実現した。 |

| 提案 | 補助金は多岐にわたるため、自社の事業計画に最も合致する制度を見つけることが重要です。諦めずに情報収集を続け、必要であれば専門家のサポートを受けることで、採択の可能性を高めましょう。 | 成功事例はあくまで参考ですが、そこに共通する「課題解決」「地域貢献」「持続可能性」といった要素は、自身の申請書にも盛り込むべき重要な視点です。 |

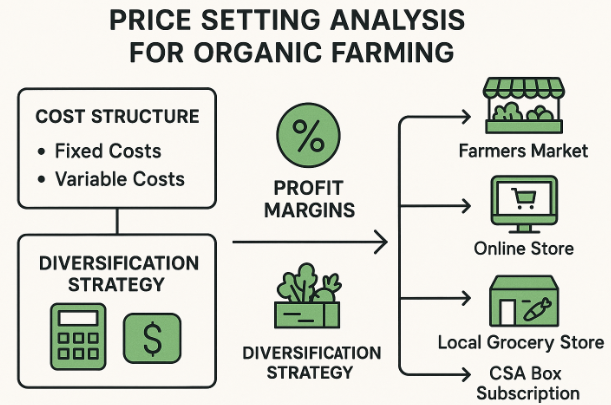

価格設定と収益性強化|有機農産物の適正価格を見極める

有機農産物の価格設定は、収益性を左右する重要な経営戦略です。単に高値を付けるのではなく、チャネル別コスト構造を理解し、再生産可能な価格帯を見極め、さらには多角化によるリスク分散を図ることで、持続可能な収益性強化を目指します。

チャネル別コスト構造の分析

各販売チャネルのコスト構造を正確に把握することは、有機農産物の適正な価格設定と、利益率最大化のための重要な基盤です。

有機農産物の栽培には、慣行農業に比べて手間とコストがかかる傾向があります。販売経路によって発生するコストが大きく異なるため、それを考慮せずに価格を設定すると、収益を圧迫する可能性があります。

| 項目 | 固定費と変動費の内訳 | 利益率を高める価格戦略 |

| 概要 | 農業経営におけるコストは、生産量に関わらず発生する固定費と、生産量に応じて変動する変動費に分けられます。これらを明確に分類し、管理することがコスト削減の第一歩です。 | 利益率を高めるためには、単に販売価格を上げるだけでなく、コストを抑えつつ付加価値を最大化する戦略が必要です。 |

| 具体的な内訳 | 固定費:農地の賃料、減価償却費(機械、施設)、人件費(常勤雇用)、種苗費(初期投資分)、保険料、借入金返済など。これらは生産量がゼロでも発生するコストです。変動費:肥料費(生産量に応じて増減)、農薬費(有機農業では少ないが、有機JAS適合資材の費用)、梱包材費、光熱水費(電気代、水道代など)、燃料費、運送費、販売手数料、パート・アルバイト人件費(収穫作業など)など。これらは生産量や販売量に比例して変動するコストです。 | コスト削減:無駄なコストを徹底的に洗い出し、削減します。例えば、共同配送による物流コスト削減、スマート農業導入による人件費削減などが挙げられます。[1]付加価値の最大化:有機JAS認証の取得、ストーリーテリングによるブランド価値向上、無農薬・化学肥料不使用の安全性訴求などで、単価を上げられる付加価値を創造します。[3]チャネルミックスの最適化:利益率の高い直売所やECサイトでの販売比率を高めつつ、安定的な大口取引も確保するなど、複数のチャネルを組み合わせます。価格の弾力性:市場の需給や季節によって価格を柔軟に調整します。例えば、需要が高まる時期には少し高めの価格を設定するなど。加工品の開発:規格外品や余剰有機農産物を加工品(ジャム、乾燥野菜など)にすることで、新たな収益源を確保し、廃棄ロスを削減します。 |

| 活用法 | 固定費をいかに回収するか、変動費をいかに抑えるかが、収益性向上の鍵となります。各チャネルで発生する変動費(手数料、送料など)を具体的に把握し、それぞれの利益率を正確に計算しましょう。 | 利益率を意識した価格戦略は、有機農業の持続可能な経営に不可欠です。闇雲に安売りするのではなく、自社の有機農産物の価値に見合った価格を設定する勇気を持ちましょう。 |

コスト構造の分析は、一度行えば終わりではありません。定期的に見直し、コスト削減の余地がないか、常に改善の視点を持つことが重要です。

再生産可能な価格帯と価格交渉のポイント

有機農産物の価格設定は、単なる原価計算に留まらず、再生産可能な価格帯を見極め、自信を持って交渉することが持続可能な経営の基盤となります。

有機農業は手間暇がかかる上、慣行農業に比べて収量が不安定な場合があります。そのため、原価に適正な利益を上乗せし、次年度以降も安定して生産を続けられる価格で販売することが不可欠です。

| 項目 | 原価計算の基本モデル | 交渉時の心理戦略 |

| 概要 | 再生産可能な価格を算出するためには、有機農産物一つあたりの生産にかかる全てのコスト(固定費、変動費、自身の労務費、適正な利益)を正確に把握する必要があります。 | 価格交渉は、単に数字のやり取りではありません。相手の心理を理解し、信頼関係を築きながら、自身の有機農産物の価値を適切に伝えることが重要です。 |

| 具体的な計算方法 | 直接原価:種苗費、肥料費、資材費、労務費(作付け・管理・収穫など直接作業にかかる費用)。間接原価:農地の賃料、減価償却費(機械・施設)、水道光熱費、管理費、販売手数料、運送費など。原価合計 = 直接原価 + 間接原価販売目標価格 = (原価合計 + 目標利益) ÷ 生産量自身の労務費:家族経営の場合でも、自身の労働時間を適切に評価し、賃金として原価に含めることが重要です。投資回収:将来の設備投資や新規事業に必要な資金も、長期的な視点で価格に反映させることを検討します。 | 「アンカリング効果」の活用:最初に提示する価格が、その後の交渉における基準点(アンカー)となります。自信を持って、再生産可能な価格を提示しましょう。「理由付け」の徹底:なぜその価格なのか、有機農業にどれだけのコストと手間がかかっているのかを具体的に説明します。有機JAS認証の価値、無農薬・化学肥料不使用の安全性などを強調します。代替案の提示:価格を下げられない場合でも、他の条件(納品頻度、支払いサイト、ロット数など)で柔軟性を持たせることで、相手との合意点を見つけやすくなります。相手のニーズの把握:相手が何を重視しているのか(価格、品質、安定供給、トレーサビリティなど)を事前に把握し、そこに合わせた提案を行います。Win-Winの関係構築:単なる値引き交渉ではなく、双方にとってメリットのある長期的な信頼関係を築くことを目指します。 |

| 提案 | 原価計算を正確に行い、再生産可能な価格帯を把握することは、価格交渉における自信に繋がります。適正な価格での販売は、有機農業を持続可能な事業とするために不可欠です。 | 価格交渉は、有機農家にとって苦手意識を持つ人もいるかもしれませんが、自身の仕事への正当な評価を得るための重要なプロセスです。自信を持って、有機農産物の価値を伝えましょう。 |

多角化によるリスク分散と収益安定策

複数の販売チャネルを組み合わせる多角化は、特定の販路への依存を減らし、有機農業経営のリスクを分散し、収益の安定化に大きく貢献します。

一つの販路だけに依存していると、その販路の市場変動や取引先の経営状況によって、収益が大きく影響を受けてしまうリスクがあります。複数の販路を持つことで、これらのリスクを軽減し、より安定した経営基盤を築けます。

| 項目 | 複数チャネル運用のメリット | サイドビジネス・加工品展開のアイデア |

| 概要 | 直売所、宅配サービス、ECサイト、卸売、法人取引など、複数の販売チャネルを同時に運用することで、顧客層の拡大と収益源の多様化を図ります。 | 有機農産物の生産・販売を主軸としつつ、それに関連するサイドビジネスや、有機農産物を原料とした加工品の展開は、新たな収益源となり、経営の安定化に寄与します。 |

| 具体的なメリット | リスク分散:特定の販路の売上が低迷しても、他の販路でカバーできるため、経営リスクが軽減されます。顧客層の拡大:各チャネルには異なる顧客層が存在するため、より多くの消費者に有機農産物を届けられます。売上機会の最大化:例えば、直売所で売れ残った有機農産物をECサイトで販売したり、法人向けに大口販売することで、廃棄ロスを減らし売上機会を増やせます。ブランド認知度の向上:複数のチャネルで有機農産物を販売することで、より多くの消費者にブランドが認知され、信頼が高まります。消費者ニーズの多様な把握:各チャネルを通じて、消費者の異なるニーズやフィードバックを収集し、今後の生産計画や商品開発に活かせます。 | 加工品の開発・販売:規格外の有機野菜や果物を活用し、ジャム、ピクルス、乾燥野菜、ジュース、冷凍野菜、レトルト食品などを開発します。これにより、収益性の向上、廃棄ロスの削減、通年での販売が可能になります。農業体験・観光農園:圃場での収穫体験、有機農業の勉強会、BBQイベントなどを企画し、体験型コンテンツとして提供します。地域との連携、ブランディング効果も期待できます。飲食店経営・提携:自社有機農産物を使った飲食店を経営したり、既存の飲食店と提携して有機農産物を使ったメニューを開発・提供したりします。アグリツーリズム:有機農業をテーマにした宿泊施設や体験プログラムを提供し、新たな観光客を誘致します。堆肥・肥料の販売:有機農業で培ったノウハウを生かし、自社で生産した有機堆肥や有機肥料を他の農家や家庭菜園愛好家向けに販売します。 |

| 提案 | 多角化は、有機農業経営の安定化と収益向上に不可欠な戦略です。ただし、無理な多角化は経営を圧迫する可能性もあるため、段階的に、自社の強みとリソースを考慮して進めることが重要です。 | サイドビジネスや加工品展開は、初期投資や新たな知識が必要となる場合もありますが、有機農産物の付加価値をさらに高め、経営の安定性を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。 |

関連用語解説|有機JAS認証・無農薬・生物多様性・SDGs

有機農業の世界では、専門的な用語がいくつか存在します。これらの用語を正しく理解することは、有機農産物の価値を伝え、消費者や取引先との信頼関係を築く上で非常に重要です。

有機JAS認証とは何か

有機JAS認証とは、日本の農林水産大臣が定めた有機JAS規格に基づき、生産された有機農産物および加工食品に表示が許される国の認証マークです。

この認証があることで、消費者はその農産物が「有機」として信頼できるものであると判断でき、有機農家にとってはブランド力と競争力を高める証となります。[3]

| 項目 | 概要 | 認証のメリット |

| 定義 | 化学的に合成された農薬や肥料に頼らず、堆肥等による土づくりを行い、遺伝子組換え技術を利用しないなど、自然の力を生かした方法で生産された農産物が、「有機」と表示されるための基準。[3] | 消費者の信頼獲得:「有機」と表示された農産物は、有機JAS認証がなければ販売できません。認証マークは消費者に安心と信頼を提供します。販路の拡大:大手スーパーマーケットや百貨店、学校給食など、有機JAS認証が必須となる販路への参入が可能になります。ブランド価値の向上:有機JAS認証は、有機農産物の付加価値を高め、価格交渉力を強化する要素となります。輸出への道:海外の有機認証と相互承認されている場合もあり、輸出の足がかりとなることがあります。 |

| 表示義務 | 有機JAS認証を受けていない農産物に「有機」「オーガニック」などの表示をすることは法律で禁止されています。違反した場合は罰則の対象となります。[3] | 認証取得には手間とコストがかかりますが、長期的に見れば売上向上と経営安定に大きく貢献します。 |

無農薬・化学肥料不使用の定義とメリット

無農薬・化学肥料不使用は、有機農業の基本原則であり、消費者にとっての安心・安全、そして環境への配慮という大きなメリットをもたらします。

これらの栽培方法は、有機農産物が持つ「体と環境に優しい」という価値を最も直接的に示すものです。[3]

| 項目 | 定義 | メリット |

| 無農薬 | 栽培期間中に化学合成農薬を一切使用しないこと。病害虫対策としては、天敵利用、物理的防除、抵抗性品種の選択などを行います。 | 消費者の健康への配慮:農薬による健康被害の懸念が少ないため、特に乳幼児やアレルギーを持つ人々に安心感を与えます。環境負荷の低減:土壌や水源への汚染、生物多様性への悪影響を抑制します。 |

| 化学肥料不使用 | 化学的に合成された肥料を一切使用せず、堆肥や緑肥など、自然由来の有機物を用いた土づくりを行うこと。 | 土壌の健全化:微生物が豊富な豊かな土壌を育み、長期的な地力維持に繋がります。硝酸態窒素の蓄積抑制:過剰な化学肥料による硝酸態窒素の蓄積を抑え、農産物の安全性を高めます。環境負荷の低減:肥料の流出による水質汚染などを防ぎます。 |

生物多様性・持続可能・環境保護の意義

有機農業は、単に**「安全な食」を提供するだけでなく、生物多様性の保全、持続可能な社会の実現、そして地球規模での環境保護**に貢献する多面的な意義を持っています。

有機農業の原則は、自然の生態系との調和を目指すことにあり、これはSDGs(持続可能な開発目標)の達成にも深く関連しています。[3]

| 用語 | 意義 | 有機農業との関わり |

| 生物多様性 | 地球上のあらゆる生命の豊かさ(生態系、種、遺伝子レベルの多様性)を指します。 | 有機農業は、農薬や化学肥料を使用しないことで、圃場周辺の昆虫、微生物、鳥類などの生物多様性を豊かにします。これは、天敵による病害虫対策や土壌の健全化にも繋がります。[3] |

| 持続可能 | 現在の世代のニーズを満たしつつ、将来の世代が自身のニーズを満たす能力を損なわない開発のこと。 | 有機農業は、土壌の健康を維持し、水資源を保護し、エネルギー消費を抑えることで、農業生産を未来永劫続けることを可能にします。これは、食料供給の持続可能性に貢献します。[3] |

| 環境保護 | 自然環境を汚染や破壊から守り、その質を向上させる活動全般を指します。 | 有機農業は、化学物質の使用を避けることで、土壌、水、大気の汚染を最小限に抑えます。また、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出削減にも貢献します。[3] |

SDGsと有機農業の関わり

有機農業は、国連が掲げる**SDGs(持続可能な開発目標)の達成に多方面から貢献しており、その取り組みは現代社会における企業の社会的責任(CSR)**としても高く評価されます。

SDGsは、貧困、飢餓、環境問題など、地球規模の課題解決を目指す普遍的な目標であり、有機農業の哲学と実践は、これらの目標と深く連動しています。

| SDGs目標(一部) | 有機農業の貢献 |

| 目標2:飢餓をゼロに | 持続可能な農業を推進し、安定的な食料供給を確保することで、飢餓の撲滅に貢献します。 |

| 目標3:すべての人に健康と福祉を | 安全・安心な有機農産物の提供を通じて、消費者の健康増進に寄与します。 |

| 目標6:安全な水とトイレを世界中に | 化学肥料や農薬の使用を避けることで、水資源の汚染を防ぎ、安全な水の確保に貢献します。 |

| 目標12:つくる責任 つかう責任 | 資源の有効活用(堆肥化、残渣の活用)、食品ロスの削減(加工品化)、持続可能な生産消費形態の確立に貢献します。 |

| 目標13:気候変動に具体的な対策を | 土壌への炭素貯留効果、化学肥料製造による温室効果ガス排出量の削減により、気候変動対策に貢献します。 |

| 目標15:陸の豊かさも守ろう | 生物多様性の保全、土壌の健全化、森林破壊の抑制など、陸上生態系の保護に貢献します。[3] |

有機農業のSDGsへの貢献を積極的に情報発信することは、ブランディング効果を高め、環境意識の高い消費者や企業からの支持を得ることに繋がります。

読者の行動を促す提案:「有機農業 販路拡大のコツ」を使って、素敵な未来を手に入れよう!

ここまで、有機農業における販路開拓の具体的なステップから、成功事例、各チャネルの比較、ブランディング、物流、そして法制度の活用まで、多岐にわたる情報をお届けしました。これらの知識と実践的なヒントを活用することで、皆さんの有機農業経営はさらなる飛躍を遂げるはずです。

有機農業 販路安定のための多角的アプローチを意識しよう

有機農業の販路安定には、単一のチャネルに頼るのではなく、複数の販売チャネルを組み合わせた多角的アプローチが不可欠です。

市場の変動や特定の販路のリスクに左右されない、強固な経営基盤を築くためには、収益源を分散させることが最も効果的だからです。

- 直売所や道の駅で地域顧客との信頼関係を深めつつ、ECサイトで全国の有機農産物ファンにアプローチする。

- 宅配サービスで定期購入による安定収入を確保しながら、飲食店や学校給食向けの契約栽培で大口の法人取引を目指す。

- 規格外の有機農産物を加工品にすることで、新たな収益源を確保し、廃棄ロスを削減する。

まずは、自社の有機農産物の特性と、ターゲット顧客層を明確にし、利益率の高いチャネルから優先的に開拓していきましょう。そして、段階的に他のチャネルへと広げていくことで、無理なく多角化を進められます。

有機農業 販路拡大の課題を乗り越えるスマート農業×IT活用

有機農業の販路拡大における物流や品質管理の課題は、スマート農業とITの積極的な活用によって、効率的かつ効果的に乗り越えることができます。

人手不足やコスト増といった課題を解決し、生産性と収益性を向上させるためには、最新技術の導入が不可欠だからです。

- IoTセンサーを活用し、有機農産物の保管・輸送中の温度・湿度をリアルタイムで監視することで、鮮度を最適に保ち、品質劣化によるロスを最小限に抑える。

- 配送管理システム(TMS)を導入し、最適な配送ルートを自動で算出することで、燃料費や人件費などの物流コストを削減し、配送効率を向上させる。

- トレーサビリティシステムを導入し、生産履歴を消費者に公開することで、有機農産物の信頼性を高め、ブランド価値を向上させる。

スマート農業やITの導入は初期コストがかかる場合もありますが、国や地方自治体の補助金・支援制度を積極的に活用することで、その負担を軽減できます。未来を見据えた投資として、前向きに検討しましょう。

生物多様性を守り、地域と連携しながら収益性を高めよう

有機農業は、生物多様性の保全と持続可能な社会の実現に貢献するものであり、この公益性を地域社会と連携しながら発信することで、収益性を高められます。

消費者の環境意識が高まる中、有機農業が持つSDGsへの貢献は、大きな付加価値となります。また、地域との連携は、新たな販路開拓やブランディングに繋がり、持続可能な農業経営を可能にするからです。

- オーガニックビレッジの取り組みに参画し、地域全体で有機農業をブランド化することで、観光客誘致や移住促進にも貢献する。[4]

- 学校給食への有機農産物供給を通じて、地域の子どもたちの食育に貢献し、**「顔の見える関係」**を築く。

- 地域連携型直売所や道の駅での共同出荷やイベント開催を通じて、地域住民との交流を深め、ファンを増やす。

あなたの有機農業は、単なる食料生産にとどまらない、素晴らしい未来を創る活動です。その価値を自信を持って発信し、地域を巻き込みながら、持続可能で収益性の高い****有機農業経営を実現しましょう。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。