「丹精込めて育てた有機農産物、どうしたらもっと多くの人に届けられるんだろう?」

そんな悩みを抱えていませんか?有機農業に情熱を注ぐ生産者の皆さんにとって、安定した販路の確保や効果的な集客は、栽培技術と同じくらい重要な課題ですよね。

このガイドでは、直売所や道の駅での販売から、ECサイトやオンラインマルシェといったネット販売戦略、さらには飲食店やスーパーへの卸売、契約栽培まで、有機農産物のあらゆる販売方法を徹底解説します。適切な価格設定で収益性を高める秘訣や、SNSを活用したブランディング、さらに補助金・助成金の活用法、そして具体的な成功事例や失敗談から学べる実践的なノウハウまで、有機農業の販売に必要な情報を網羅しています。

この記事を読めば、あなたの有機農産物を最適な形で消費者に届け、持続可能な農業経営を実現するための具体的な道筋が見えてくるでしょう。一方で、ここで解説する販売戦略を知らないままでは、せっかくの素晴らしい有機農産物が市場で埋もれてしまったり、収益が安定せず経営が困難になったりする可能性も。

さあ、この完全ガイドを読んで、あなたの有機農業を次のステージへと進めましょう!

目次

導入|なぜ今、有機農業販売戦略を学ぶべきか?

有機農産物販売の重要性と市場動向

有機農業は、環境への配慮と消費者の健康志向の高まりから、近年急速に注目を集めています。それに伴い、有機農産物の市場も拡大の一途をたどっており、生産者にとって販売戦略の確立は喫緊の課題となっています。適切な販売戦略を持つことで、安定的な収益確保はもちろん、ブランド力の向上や持続可能な農業経営へと繋げることができます。

有機農産物販売の重要性と市場動向を理解するポイントは以下の通りです。

- 高まる健康志向と環境意識:消費者は食の安全や環境への配慮を重視する傾向にあり、有機農産物への需要は年々増加しています。

- 市場規模の拡大:国内における有機食品市場は拡大傾向にあり、新たなビジネスチャンスが生まれています。

- 生産者の差別化:単に生産するだけでなく、効果的な販売戦略を持つことで、他の生産者との差別化を図り、競争力を高めることができます。

この項目を読むと、有機農産物を取り巻く市場環境を理解し、なぜ今、販売戦略の重要性が増しているのか、その背景を把握できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、市場の動向を見誤り、せっかく生産した有機農産物を十分に販売できないといった失敗をしやすくなるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

本記事でわかること

本記事では、有機農業の販売に関するあらゆる側面を網羅的に解説します。具体的には、以下の内容を学ぶことができます。

| 項目 | 概要 |

| 有機農業 販売 方法と主要チャネル | 直売所、ネット販売、宅配サービスなど、多岐にわたる販売方法とその特徴を理解できます。 |

| 価格設定と収益性向上の秘訣 | 適正な価格設定の考え方や、収益を最大化するための具体的な戦略を知ることができます。 |

| 集客・ブランディング戦略 | 消費者を引きつけ、ファンを増やすための効果的な集客方法や、ブランド構築のノウハウを習得できます。 |

| 補助金・JAS認証など後押し制度 | 有機農業を支援する補助金制度や、有機JAS認証の取得方法など、活用すべき制度について理解を深められます。 |

| 成功事例・失敗談から学ぶノウハウ | 実際の成功事例や失敗談から、実践的な知見を得て、自身の販売戦略に活かすヒントを見つけられます。 |

有機農業 販売 方法の全貌【主要チャネルと特徴】

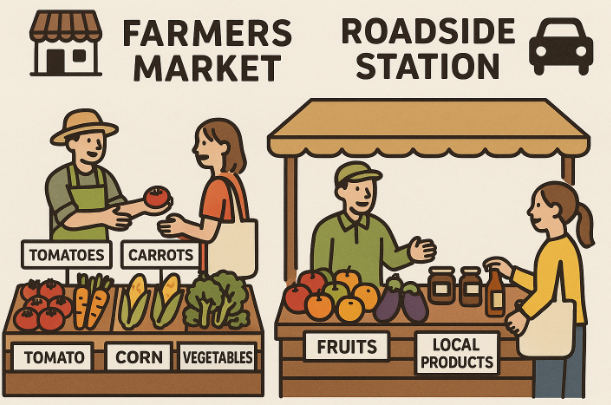

直売所・道の駅での販売

直売所や道の駅は、生産者と消費者が直接交流できる貴重な場であり、有機農産物の魅力を伝える上で非常に有効な販売チャネルです。

消費者は、生産者の顔が見える安心感や、採れたての新鮮さを求めて直売所や道の駅に訪れます。また、生産者側も消費者の生の声を聞くことで、今後の生産や販売に活かすことができます。

道の駅や直売所での販売には、以下のような特徴とポイントがあります。

| 特徴・ポイント | 内容 |

| 道の駅 有機野菜 販売手数料とメリット | 道の駅での販売手数料は、一般的に売上の15〜30%程度が目安です。手数料はかかりますが、集客力が高く、初期費用を抑えて販売を開始できるメリットがあります。 |

| 直売所で集客するためのポイント | 商品の陳列方法を工夫し、新鮮さや旬をアピールすることが重要です。また、試食の提供や、生産者の紹介POPなどを設置することで、消費者の購買意欲を高めることができます。 |

直売所や道の駅での販売は、対面販売による顧客との信頼関係構築や、商品の魅力を直接伝えられる点で非常に優れています。手数料や陳列方法を工夫することで、さらなる売上向上を目指しましょう。

ネット販売戦略|ECサイト構築・オンラインストア

ECサイトやオンラインストアを活用したネット販売は、地域に限定されず全国の顧客にアプローチできるため、有機農産物の販路を大きく広げる可能性を秘めています。

インターネットの普及により、消費者は自宅にいながら手軽に有機農産物を購入できるようになりました。また、生産者も時間や場所に縛られることなく、自身のペースで販売を行うことができます。

ネット販売戦略における主要なポイントは以下の通りです。

| 戦略 | 詳細 |

| 有機農産物 ECサイト 構築のポイント | 商品の鮮度や安全性を伝えるための写真や動画を豊富に掲載し、生産者の想いや栽培方法を伝えるストーリー性のあるコンテンツが重要です。使いやすい決済システムや、モバイル対応も必須です。 |

| オンラインストア運営のコツ | 定期的な情報発信(ブログ、SNSなど)や、購入者への丁寧な対応、リピーター獲得のための施策(メルマガ配信、クーポン配布など)が売上を伸ばす鍵となります。 |

| オンラインマルシェ 比較と出店のコツ | 「食べチョク」や「ポケットマルシェ」など、有機農産物に特化したオンラインマルシェの活用も有効です。各サイトの特徴を比較検討し、自身の農産物と相性の良いプラットフォームを選ぶことが重要です。 |

ECサイトやオンラインストアの活用は、新たな顧客層の開拓に繋がります。商品の魅力を最大限に引き出すコンテンツ作成と、顧客とのコミュニケーションを大切にすることで、持続的な成長が見込めます。

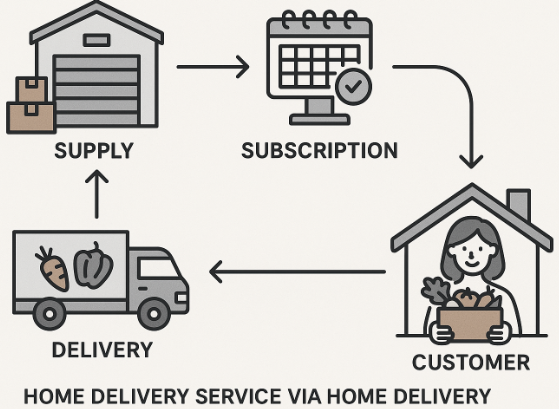

宅配サービス・定期便(サブスク)

宅配サービスや定期便(サブスクリプション)は、安定した収益確保と顧客ロイヤルティの向上に繋がる、有機農産物販売の有力な選択肢です。

消費者は、定期的に自宅へ新鮮な有機農産物が届く便利さや、旬の味覚を楽しめることに価値を見出しています。生産者側も、事前に販売量が把握できるため、計画的な生産が可能になります。

宅配サービス・定期便の導入におけるポイントは以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

| 有機野菜 宅配サービス 比較と選定基準 | 提携を検討する際は、手数料、配送料、顧客層、取り扱い品目などを比較検討しましょう。自社の農産物とターゲット顧客に合ったサービスを選ぶことが成功の鍵です。 |

| 定期便 有機野菜で安定的な収益を確保する方法 | 契約期間の選択肢を複数設けたり、初回限定の割引や特典を用意したりすることで、新規顧客の獲得を促進できます。また、顧客のフィードバックを積極的に取り入れ、サービスの質を高めることが継続率向上に繋がります。 |

宅配サービスや定期便は、一度顧客を獲得すれば継続的な収益が見込めるため、農業経営の安定化に大きく貢献します。顧客ニーズに合わせた柔軟なプラン設定と、きめ細やかなサービス提供を心がけましょう。

飲食店・卸売・契約栽培で販路拡大

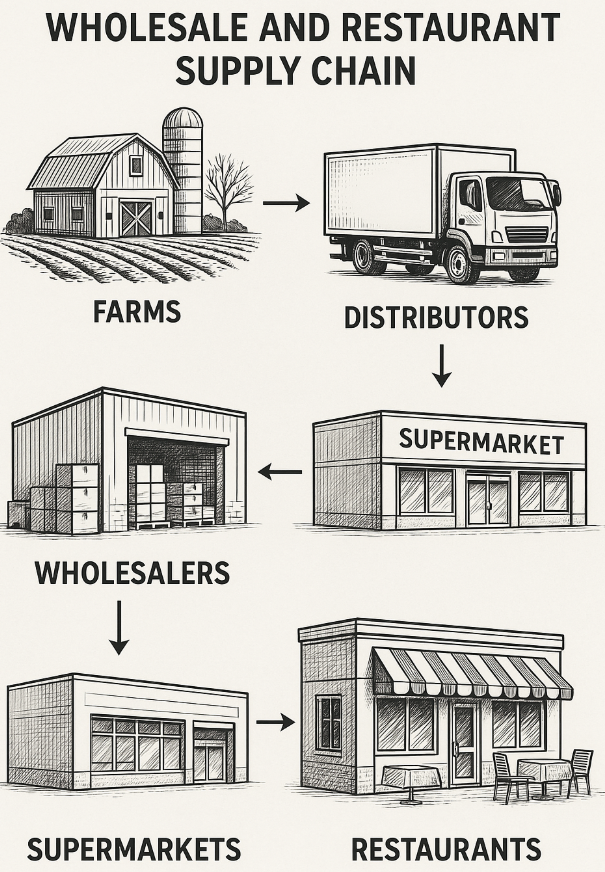

スーパー・飲食店への卸売

スーパーマーケットや飲食店への卸売は、一度に大量の有機農産物を供給できるため、生産規模の大きい農家や農業法人にとって効率的な販売チャネルです。

スーパーや飲食店は、安定した品質と量を求めるため、まとまったロットでの取引が可能になります。これにより、個別の顧客対応の手間を省き、生産に集中できるメリットがあります。

スーパー・飲食店への卸売に関するポイントは以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

| 流通システムと物流コスト削減の具体策 | 鮮度を保つための適切な梱包材の選定、クール便の利用、複数の生産者と共同で配送することで、物流コストを削減できます。効率的な流通経路の構築も重要です。 |

| 小売店・飲食店との取引交渉ポイント | 品質の安定性、供給量、価格、納品形態、支払条件などを明確に提示し、双方にとってメリットのある条件で交渉を進めることが大切です。長期的な信頼関係の構築を目指しましょう。 |

スーパーや飲食店への卸売は、大量販売による収益拡大が見込めます。一方で、品質管理や納期遵守など、取引先との信頼関係を維持するための努力が不可欠です。

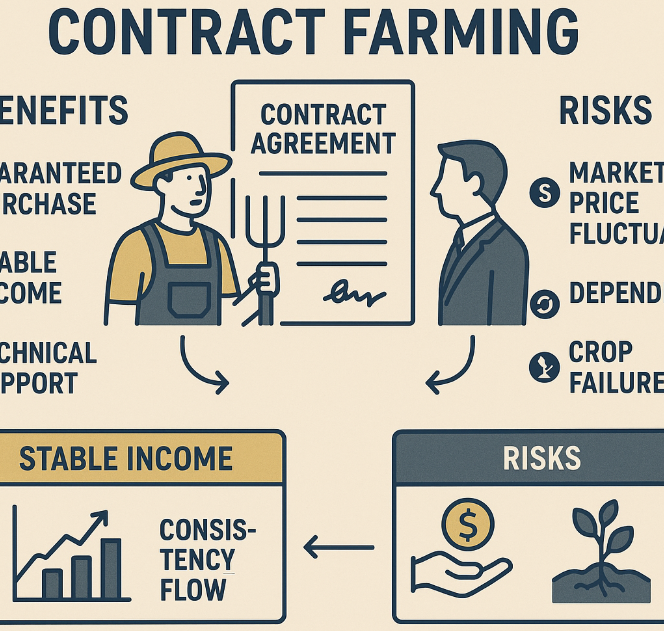

契約栽培のメリット・注意点

契約栽培は、特定の取引先と事前に取り決めを交わし、特定の作物を栽培・納品する形態であり、生産者にとって安定収入を確保できる魅力的な販売方法です。

契約栽培では、価格や数量が事前に決定されるため、市場価格の変動リスクを回避できます。また、生産計画が立てやすくなり、安心して農業に取り組むことができます。

契約栽培を進める上での具体的なポイントは以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

| 契約書作成のポイントとリスク管理 | 栽培品目、数量、品質基準、単価、納期、支払条件、不可抗力時の対応などを明確に記載した契約書を作成することが必須です。天候不順や病害虫発生などのリスクに備え、事前に話し合い、対応策を盛り込んでおきましょう。 |

| 契約栽培で長期取引を築く方法 | 約束した品質・量を確実に提供することはもちろん、定期的な情報交換や、取引先のニーズに合わせた柔軟な対応を心がけることで、長期的な信頼関係を築くことができます。 |

契約栽培は、安定した経営基盤を築く上で非常に有効です。詳細な契約書作成と、誠実な対応を心がけることで、安定的な長期取引へと繋げましょう。

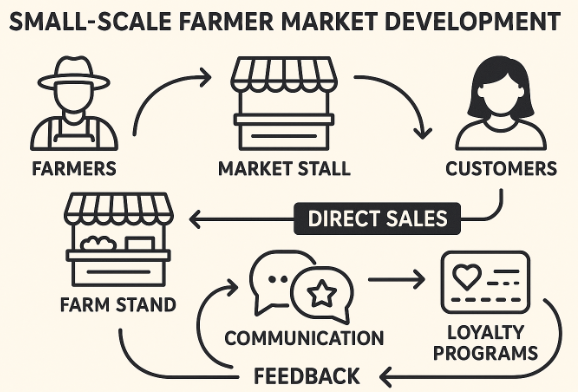

個人農家・新規就農者向け販路開拓

個人農家や新規就農者にとって、顧客との直接的な繋がりを重視した販売方法が、信頼関係構築とブランド確立の第一歩となります。

小規模な生産からスタートする場合、大手流通ルートに乗せるのは難しいことがあります。しかし、直接販売であれば、生産者の顔や想いを直接伝えられ、価格決定の自由度も高まります。

個人農家・新規就農者が販路を開拓する上での具体的なポイントは以下の通りです。

| ポイント | 詳細 |

| 農家 直販 メリットと顧客関係構築 | 直売所、個人宅配、ECサイトでの直接販売は、販売手数料を抑え、利益率を高めることができます。SNSでの情報発信や、収穫体験などのイベント開催を通じて、顧客との信頼関係を深め、リピーターを増やしましょう。 |

| 新規就農 有機農業 販売先選びのヒント | まずは、地域の直売所や道の駅、小規模な飲食店への提案から始めてみましょう。地元のイベント出店も有効です。徐々に規模を拡大しながら、自分に合った販売チャネルを見つけていくことが重要です。 |

個人農家や新規就農者は、小回りの利く強みを活かし、顧客との直接的なコミュニケーションを大切にしながら、段階的に販路を拡大していくのがおすすめです。

農業イベント・マルシェ出店術

マルシェ・農業イベントへの出店方法

マルシェや農業イベントへの出店は、対面で顧客と交流し、商品の魅力を直接伝えられる貴重な機会であり、新規顧客獲得やブランディングに大きく貢献します。

イベント会場では、来場者が直接商品を手に取ったり、生産者の話を聞いたりできるため、商品の良さを五感で感じてもらうことができます。これにより、購入へのハードルが下がり、ファンになってもらいやすくなります。

マルシェ・農業イベントへの出店における具体的なポイントは以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

| イベント出店の準備ステップ | 出店要項の確認、商品の選定と数量計画、ブースのレイアウト考案、装飾品の準備、釣り銭の用意、試食品の準備など、入念な準備が必要です。 |

| 集客アップのポイントと演出アイデア | 魅力的なディスプレイで目を引き、試食を提供して商品の美味しさを伝えましょう。生産者の想いや栽培方法を伝えるPOPや写真の展示、SNSでの事前告知も効果的です。 |

マルシェや農業イベントは、商品の販売だけでなく、顧客との交流を通じてブランドイメージを高める絶好の機会です。準備をしっかり行い、積極的に顧客とのコミュニケーションを図りましょう。

オンラインマルシェ活用術

オンラインマルシェは、実店舗を持たずに全国の消費者へ有機農産物を販売できる、新たな販路として注目されています。

インターネット環境があればどこからでもアクセスできるため、地理的な制約を受けることなく、幅広い顧客層にアプローチできます。また、イベント出店のような準備や設営の手間もありません。

オンラインマルシェ活用におけるポイントは以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

| オンラインマルシェ 比較と参加準備 | 「食べチョク」や「ポケットマルシェ」など、それぞれのオンラインマルシェのコンセプト、手数料、利用ユーザー層などを比較検討し、自身の農産物に合ったプラットフォームを選びましょう。高解像度の商品写真や、生産者の紹介文など、魅力的なコンテンツの準備が重要です。 |

| サイト内訴求力を高める商品ページ作成 | 商品の特徴、栽培方法、農薬・化学肥料の使用状況などを具体的に記載し、消費者が安心して購入できる情報を提供しましょう。購入者のレビューを促進する仕組みを導入することも効果的です。 |

オンラインマルシェは、手軽に全国展開できるメリットがあります。商品の魅力が伝わるページ作成と、積極的な情報発信で、オンラインでの売上を最大化しましょう。

有機JAS認証と販売促進

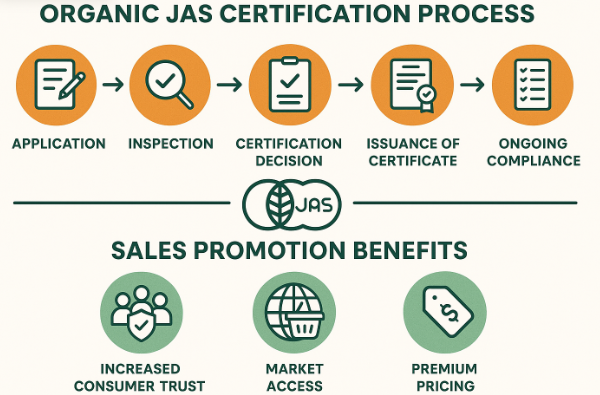

有機JAS認証取得のメリットと手順

有機JAS認証は、生産された農産物が有機の生産方法に関する基準を満たしていることを示すものであり、消費者の信頼を得て販売を促進するための重要な要素です。

有機JASマークは、国が定めた厳しい基準をクリアした証であり、消費者が有機農産物を識別する際の目安となります。これにより、他社製品との差別化を図り、ブランド価値を高めることができます。

有機JAS認証取得におけるポイントは以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

| 認証取得に必要な要件とコスト | 有機JASの生産基準に合致した栽培方法、有機農業に関する記録の管理、認証機関による検査などが求められます。認証取得には申請料、検査費用、維持費用などが発生しますが、具体的な金額は認証機関によって異なります。 |

| 申請から取得までのフロー | まずは、有機JAS認証機関を選定し、相談します。その後、申請書の提出、実地検査、書類審査を経て、認証が発行されます。詳細な手順は農林水産省のウェブサイトで確認できます。[1] |

有機JAS認証は、有機農産物の信頼性を高め、販売促進に繋がる重要なツールです。初期コストはかかりますが、長期的な視点で見れば、投資に見合うだけの価値があるでしょう。

食品表示法・表示規制の基礎知識

有機農産物の販売において、食品表示法や表示規制を正しく理解し、遵守することは、消費者への信頼を確保し、法的なトラブルを避けるために不可欠です。

消費者は、食品表示を通じて商品の安全性や品質に関する情報を得ます。不正確な表示や虚偽の表示は、消費者の信頼を損なうだけでなく、罰則の対象となる可能性があります。

食品表示法・表示規制に関するポイントは以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

| 有機JASマークの表示ルール | 有機JASマークは、認証を受けた農産物や加工食品にのみ表示が許されています。マークの表示位置、サイズ、色など、細かい規定があるため、正確に表示することが求められます。[2] |

| トレーサビリティ確保の実践方法 | いつ、どこで、誰が、どのように生産したかを記録し、追跡できるシステムを構築することが重要です。これにより、万が一問題が発生した場合でも、迅速に原因を特定し、対応することができます。 |

有機農産物の販売においては、食品表示法や有機JASマークの表示ルールを遵守し、トレーサビリティを確保することで、消費者に安心と安全を提供しましょう。

価格設定・収益性向上戦略

有機農産物 価格設定 方法と相場感

有機農産物の価格設定は、生産コスト、市場相場、付加価値を総合的に考慮し、適正な利益を確保しつつ、消費者にとって魅力的な価格にすることが重要です。

有機農産物は、一般的な農産物よりも生産コストが高くなる傾向にあります。そのため、適正な価格設定を行わないと、持続可能な経営が困難になります。一方で、高すぎると消費者に受け入れられにくくなります。

有機農産物の価格設定におけるポイントは以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

| 原価計算の基本と利益率目安 | 種苗費、肥料費、労働費、運搬費など、全ての生産コストを正確に把握しましょう。一般的な農産物よりも高めの利益率を設定することが望ましいですが、市場や競合を考慮したバランスが重要です。 |

| 市場調査による価格決定の手法 | 地域の直売所やスーパー、オンラインショップでの有機農産物の価格を調査し、相場感を把握しましょう。また、顧客アンケートや試食販売時の反応なども参考にします。 |

有機農産物の価格設定は、コストと市場のバランスを見極めることが重要です。適正な利益を確保しつつ、消費者にも納得感のある価格を設定しましょう。

流通コスト削減の具体策

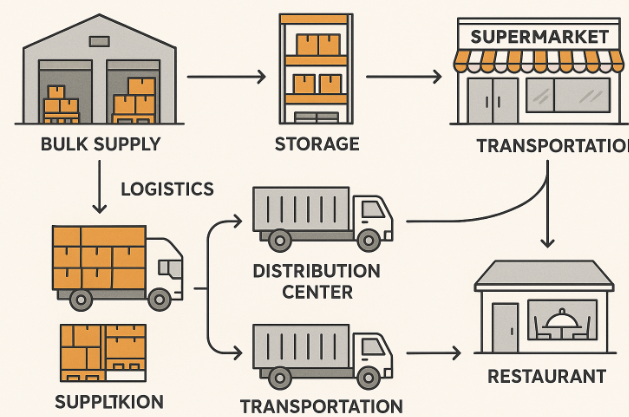

流通コストの削減は、有機農業経営の収益性を向上させる上で不可欠です。効率的な物流システムの構築と、適切なパートナー選定が鍵となります。

生産した有機農産物を消費者に届けるまでの流通段階で発生するコストは、意外と大きな割合を占めます。ここを削減することで、手元に残る利益を増やすことができます。

流通コスト削減におけるポイントは以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

| 物流業者選定と共同配送の活用 | 複数の物流業者の料金体系やサービス内容を比較検討し、自社のニーズに合った業者を選びましょう。近隣の農家と共同で配送を行うことで、一台あたりの運搬コストを削減できる可能性があります。 |

| 梱包・配送効率化のポイント | 軽量で丈夫な梱包材を選び、適切なサイズにすることで、荷崩れや破損を防ぎながら送料を抑えることができます。また、配送ルートの最適化や、出荷作業の効率化も重要です。 |

流通コストは、見過ごされがちな部分ですが、見直すことで収益改善に大きく貢献します。物流業者との連携や、共同配送の検討など、積極的にコスト削減策に取り組みましょう。

農業経営 安定化のための収益モデル

有機農業経営を安定させるためには、単一の販売チャネルに依存せず、複数の収益モデルを組み合わせることが重要です。

市場の変動や特定のチャネルの不調など、予期せぬリスクに備えるためには、収入源を多角化することが賢明です。これにより、経営の安定性が増し、持続的な成長が可能になります。

農業経営安定化のための収益モデルに関するポイントは以下の通りです。

| 収益モデル | 詳細 |

| 複数チャネル併用によるリスク分散 | 直売所、ネット販売、宅配サービス、飲食店への卸売など、複数の販売チャネルを並行して活用することで、どこか一つのチャネルが不調でも、他のチャネルで補うことができます。 |

| サブスク・定期便の長期契約モデル | 定期便やサブスクリプションサービスは、一度契約すれば継続的な収入が見込めます。これにより、毎月の売上を安定させ、生産計画も立てやすくなります。 |

複数の収益モデルを組み合わせることで、有機農業経営の安定性を高め、長期的な視点での成長を目指しましょう。

販促・ブランディングとSNS活用術

ブランド力を高めるストーリーテリング

有機農産物のブランド力を高めるためには、単に商品を販売するだけでなく、生産者の想いや農場の物語を消費者に伝える「ストーリーテリング」が非常に有効です。

消費者は、商品の背景にあるストーリーや、生産者のこだわりを知ることで、その商品に愛着を感じ、単なる「モノ」以上の価値を見出すようになります。これにより、価格競争に巻き込まれにくく、長期的な顧客獲得に繋がります。

ブランド力を高めるストーリーテリングにおけるポイントは以下の通りです。

| ポイント | 内容 |

| 農場の魅力を伝えるコンテンツ作り | 農場の歴史、栽培へのこだわり、日々の作業風景、家族の紹介など、生産者ならではの視点で物語を紡ぎましょう。ブログやウェブサイトで文章として発信するだけでなく、写真や動画も活用して視覚的に訴えかけることが重要です。 |

| ビジュアルと動画活用のベストプラクティス | 高画質の写真で、土壌の豊かさ、野菜の鮮やかさ、収穫の様子などを美しく表現しましょう。短編動画で、生産者の声や作業の様子を伝えることで、より親近感を持ってもらえます。 |

有機農産物の販売において、ストーリーテリングは非常に強力なツールです。農場の魅力を最大限に引き出すコンテンツを作成し、消費者の心に響く物語を届けましょう。

有機農家 SNS活用術で顧客獲得

SNSは、有機農家が自身のブランドを確立し、消費者と直接コミュニケーションを取り、新たな顧客を獲得するための非常に効果的なツールです。

多くの人々がSNSを利用しており、リアルタイムで情報を発信できるため、商品の魅力や農家の日常を効果的に伝えることができます。また、消費者の反応を直接得られるため、マーケティング活動に活かせます。

有機農家がSNSを活用する上でのポイントは以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

| プラットフォーム別投稿戦略 | Instagramは写真や動画で視覚的にアピール、X(旧Twitter)はリアルタイムな情報発信や消費者との対話、Facebookは農場の詳細情報やイベント告知など、各プラットフォームの特性に合わせて投稿内容を使い分けましょう。 |

| インフルエンサー・コミュニティ活用法 | 有機農業に関心のあるインフルエンサーとのコラボレーションや、オンラインの農業コミュニティに参加することで、より多くの潜在顧客にリーチできます。 |

SNSは、有機農家の情報発信と顧客獲得に不可欠なツールです。積極的に活用し、自身の農場と商品の魅力を発信し続けましょう。

消費拡大施策とオンライン広告活用

有機農産物のさらなる消費拡大を目指すには、オンライン広告の活用も有効な手段であり、ターゲット層に効率的にアプローチできます。

オンライン広告は、年齢、地域、興味関心などに基づいて細かくターゲットを設定できるため、費用対効果の高いプロモーションが可能です。

消費拡大施策とオンライン広告活用に関するポイントは以下の通りです。

| 広告の種類 | 特徴と効果測定 |

| リスティング広告・SNS広告の基礎 | Google検索やYahoo!検索の結果ページに表示されるリスティング広告や、Facebook、InstagramなどのSNS広告は、キーワードやターゲット層を設定して配信できます。広告の表示回数、クリック数、購入数などを数値で把握し、効果を測定しましょう。 |

| 効果測定と改善サイクルのつくり方 | 広告配信後は、定期的に効果を測定し、クリエイティブやターゲット設定、キーワードなどを改善していくPDCAサイクルを回すことが重要です。 |

オンライン広告は、有機農産物の消費拡大に大きな可能性を秘めています。広告の種類を理解し、効果測定と改善を繰り返すことで、より効率的な集客を目指しましょう。

補助金・支援制度を最大活用

有機農業 補助金・助成金の種類と申請ポイント

有機農業に取り組む生産者を支援するため、国や地方自治体は様々な補助金や助成金制度を設けています。これらの制度を積極的に活用することで、初期投資の負担を軽減し、経営を安定させることができます。

有機農業への転換や新たな設備投資には、多額の費用がかかる場合があります。補助金や助成金は、これらの費用を補填し、生産者が安心して有機農業に取り組める環境を整備するために設けられています。

有機農業における補助金・助成金活用に関するポイントは以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

| 国・自治体別主要支援制度一覧 | 農林水産省が実施する「有機農業推進総合対策事業」や、各都道府県・市区町村が独自に設ける支援制度などがあります。具体的な制度内容は、各省庁や自治体のウェブサイトで確認できます。[3] |

| 申請時の注意点と成功するコツ | 申請期間、必要書類、対象経費、補助率などを事前に確認し、余裕を持って準備を進めましょう。事業計画書の作成では、有機農業への熱意や事業の具体性、収益性などを明確に伝えることが重要です。 |

補助金や助成金は、有機農業経営の大きな後押しとなります。情報収集を怠らず、積極的に申請することで、事業の発展に繋げましょう。

地域活性化支援制度の活用事例

有機農業は、地域活性化の重要な要素としても注目されており、地域の特性を活かした支援制度を活用することで、さらなる発展が期待できます。

有機農業が盛んな地域は、観光客誘致や雇用創出にも繋がり、地域全体の活性化に貢献します。そのため、多くの自治体が有機農業を支援する制度を設けています。

地域活性化支援制度の活用に関するポイントは以下の通りです。

| 活用事例 | 詳細 |

| NPO・JA連携によるモデルケース | 地域内のNPO法人とJAが連携し、有機農産物の共同販売所を運営したり、新規就農者向けの研修プログラムを提供したりする事例があります。 |

| 先進事例から学ぶ補助金活用術 | 特定の地域では、有機農業に取り組む農家への技術指導、販路開拓支援、加工品の開発費用補助など、多岐にわたる支援が行われています。他地域の成功事例を参考に、自身の地域での活用を検討しましょう。 |

地域の支援制度を上手に活用することで、有機農業の発展だけでなく、地域全体の活性化にも貢献できます。積極的に情報収集を行い、活用できる制度がないか調べてみましょう。

成功事例&失敗談から学ぶ実践ノウハウ

有機農業 販路開拓 事例紹介

他の有機農家の成功事例から学ぶことは、自身の販路開拓戦略を立てる上で非常に有効です。成功の要因を分析し、自らの経営に活かしましょう。

実際に成功している事例は、机上の空論ではなく、現実的な戦略のヒントを与えてくれます。特に、独自の工夫や努力が成功に繋がった事例は、学ぶべき点が多くあります。

有機農業販路開拓の成功事例に関するポイントは以下の通りです。

| 事例 | 内容 |

| 直販・ネット通販併用で年商〇〇円を達成した農家 | 直売所での顧客との直接交流を重視しつつ、ECサイトやSNSを駆使して全国からの注文に対応。定期的に旬の野菜セットを販売し、リピーターを増やしたことで、安定した高収益を実現。 |

| イベント出店でブランディングを強化した事例 | 地域のマルシェや大規模な農業イベントに積極的に出店し、生産者の顔とストーリーを前面に押し出したブランディングを展開。試食やワークショップを通じて、顧客に直接商品の魅力を伝え、ファンを獲得。 |

成功事例は、具体的な戦略や工夫を学ぶ上で貴重な情報源です。自身の状況と照らし合わせながら、取り入れられる点を探してみましょう。

失敗談に学ぶリスク管理と改善策

成功事例だけでなく、失敗談からも学ぶべき点は多くあります。失敗の原因を分析し、同じ過ちを繰り返さないためのリスク管理と改善策を講じることが重要です。

農業経営には、天候不順、病害虫、市場価格の変動など、様々なリスクが伴います。事前に失敗談から教訓を得ておくことで、これらのリスクへの備えを強化できます。

失敗談から学ぶリスク管理と改善策に関するポイントは以下の通りです。

| 失敗談 | リスク管理と改善策 |

| 価格設定ミスからの再起事例 | 生産コストを十分に考慮せず安価に設定したため、収益が上がらず経営難に陥った事例。徹底的な原価計算と市場調査を行い、適正な価格に改定。さらに、加工品開発で付加価値を高め、経営を立て直した。 |

| 認証・表示ルール違反によるトラブル対策 | 有機JASマークの表示ルールを誤解し、指摘を受けた事例。専門家から正しい知識を学び、表示に関するチェック体制を構築。消費者への情報開示を徹底し、信頼回復に努めた。 |

失敗談は、将来のリスクを回避するための貴重な教訓です。他者の経験から学び、自身の農業経営におけるリスク管理と改善策を常に検討しましょう。

まとめ|素敵な未来を手に入れるため、有機農業販売戦略を実践しよう!

実践ステップの再確認

本記事で解説した有機農業の販売戦略は多岐にわたりますが、大切なのは、これらの中から自身の状況に合ったものを選択し、実践することです。

具体的な実践ステップは以下の通りです。

- 現状把握と目標設定:自身の生産規模、作物、ターゲット顧客を明確にし、具体的な販売目標を設定しましょう。

- 販売チャネルの選定:直売所、ネット販売、宅配サービス、卸売など、最も適した販売チャネルを検討し、優先順位をつけましょう。

- 価格設定と収益計画:生産コストを計算し、適正な価格を設定するとともに、実現可能な収益計画を立てましょう。

- 販促・ブランディングの推進:商品の魅力を伝えるストーリーテリングやSNS活用で、顧客にアプローチしましょう。

- 支援制度の活用:利用可能な補助金や助成金がないか情報収集し、積極的に活用しましょう。

- PDCAサイクルの実践:販売状況を定期的に分析し、改善点を見つけて次へと活かしましょう。

次のアクション案(相談窓口・セミナー参加など)

有機農業の販売戦略は奥深く、一人で全てを解決するのは難しいかもしれません。困ったときには、専門家や支援機関に相談することも有効です。

以下のアクションを検討してみましょう。

- 地域の農業指導機関やJAへの相談:各地域には農業の専門家がおり、栽培技術だけでなく、販売に関するアドバイスも受けられます。

- 有機農業関連のセミナーやイベントへの参加:最新の市場情報や成功事例、具体的な販売ノウハウなどを学ぶことができます。

- 農業コンサルタントへの依頼:より専門的なアドバイスや、個別の販売戦略構築をサポートしてもらいたい場合は、コンサルタントに相談するのも一つの方法です。

- オンラインコミュニティへの参加:他の有機農家との情報交換や交流を通じて、新たなヒントやモチベーションを得られることがあります。

これらのステップとアクションを実践することで、有機農業の素敵な未来を自らの手で切り開いていくことができるでしょう。

[1] 参照元:農林水産省「有機JAS制度について」https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html

[2] 参照元:消費者庁「食品表示に関する共通ルール」https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/

[3] 参照元:農林水産省「有機農業推進総合対策事業」https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/yuuki/

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。