「有機農業は本当に儲かるの?」「手間がかかる割に収益が上がらないのでは…」。そんな不安を感じていませんか?化学肥料や農薬に頼らない持続可能な農業への関心が高まる一方で、具体的な経営戦略や成功事例が見えにくいと感じている方も少なくないでしょう。

この記事では、そんなあなたの疑問や悩みを解決します。国が推進する「みどりの食料システム戦略」の背景から、実際に高収益を実現している有機農業モデルの具体例、補助金の活用術、スマート農業による省力化、そして有機JAS認証の取得方法まで、持続可能で儲かる有機農業モデルを構築するための全てを網羅的に解説します。

本記事を読むことで、漠然とした不安が解消され、具体的な行動へと繋がる確かなノノウハウと自信が得られます。国内外の成功モデルから学び、あなたの農業経営を次のステージへと押し上げるきっかけとなるでしょう。しかし、ここで解説する内容を把握せず、旧来の常識にとらわれたままでは、せっかくの有機農業への情熱を収益に結びつけることが難しく、時代の変化に取り残されてしまうかもしれません。未来志向の有機農業経営に舵を切り、素敵な未来を手に入れるため、ぜひ最後までお読みください。

目次

有機農業未来を拓く!儲かる経営戦略と成功事例

持続可能な農業への関心が高まる中、有機農業は単なる環境配慮だけでなく、高収益を生み出すビジネスモデルとして注目を集めています。しかし、「有機農業は儲からない」「手間がかかる」といったイメージから、一歩踏み出せずにいる方もいるかもしれません。

この記事では、有機農業モデルで実際に成功している事例を参考に、その収益構造や具体的な経営戦略を徹底解説します。補助金活用術から最新のスマート農業技術まで、持続可能な高収益経営を実現するための完全ガイドとして、あなたの疑問や不安を解消し、次のステップを明確にする手助けとなるでしょう。

有機農業モデルとは?持続可能な経営の基礎

有機農業モデルの定義と重要性

有機農業モデルとは、化学肥料や農薬に頼らず、自然の力を最大限に活かして作物を育てる農業形態であり、同時に環境負荷を低減し、持続的な生産活動を目指す経営モデルを指します。

そのポイントは以下の通りです。

- 環境保全: 土壌の健康を維持し、生物多様性を守る。

- 食の安全: 消費者に安全で高品質な農産物を提供する。

- 持続可能性: 世代を超えて農業を継続できる体制を構築する。

この項目を読むと、有機農業モデルが単なる栽培技術にとどまらず、地球環境と消費者の健康、そして農業経営の未来を左右する重要な概念であることが理解できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、有機農業の真価を見誤り、本来得られるはずの恩恵を受けられない可能性があるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

「有機 農業 モデル」が注目される背景

「有機 農業 モデル」が注目される背景には、消費者の健康志向と環境意識の高まり、そして国の政策的な推進が大きく影響しています。

近年、食品添加物や残留農薬への懸念から、安全・安心な食へのニーズが拡大しています。また、気候変動や土壌劣化といった地球規模の環境問題に対する意識が高まり、持続可能な社会の実現に向けた取り組みが求められています。このような背景から、環境保全型農業である有機農業は、消費者、生産者、そして社会全体の期待に応えるモデルとして注目を集めています。

スーパーマーケットのオーガニックコーナーの拡大や、有機野菜専門宅配サービスの利用者の増加は、消費者の有機農産物への関心の高まりを示しています。また、地球温暖化対策として、農業分野における温室効果ガス削減への貢献も期待されており、有機農業はその有効な手段の一つとして認識されています。

有機農業は、消費者のニーズに応えつつ、環境課題の解決にも貢献する、現代社会に不可欠な農業の形としてそのモデルが注目され続けています。

みどりの食料システム戦略による2030年・2050年ビジョン

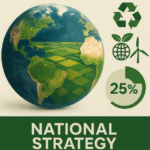

「みどりの食料システム戦略」は、日本の食料・農業・農村の持続性を高めるため、有機農業の面積拡大に明確な目標を設定しています。

農林水産省が策定した「みどりの食料システム戦略」は、食料システム全体の環境負荷低減を目指すものです。この戦略では、2050年までに化学農薬の使用量を50%削減し、化学肥料の使用量を30%削減、そして有機農業の面積を日本の耕地面積の25%(100万ha)に拡大するという野心的な目標を掲げています[引用:農林水産省「みどりの食料システム戦略」]。この目標達成に向け、国や自治体による様々な支援策や補助金が準備されており、有機農業への転換や新規参入を強力に後押ししています。

具体的には、2030年までに有機農業の面積を6.3万haに拡大し、段階的に最終目標へと近づけるロードマップが示されています。これにより、これまで以上に有機農業を始める農家や地域が増加することが見込まれます。

「みどりの食料システム戦略」は、有機農業の未来を確かなものとし、持続可能な農業経営を目指す上で大きな追い風となります。この戦略を理解し、活用することが、有機農業モデルで成功するための鍵となるでしょう。

市場・政策動向と消費者ニーズ

国内外の有機農業市場規模と成長傾向

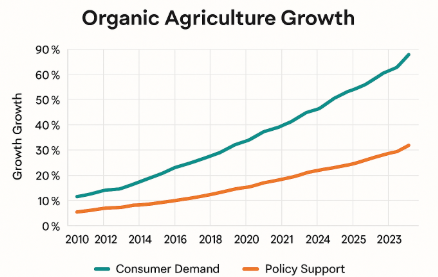

国内外の有機農業市場は、消費者の健康志向と環境意識の高まりを背景に、堅調な成長を続けています。

近年、食の安全・安心への関心が高まり、特に健康や環境に配慮した食品を選ぶ「エシカル消費」の動きが加速しています。これにより、有機農産物への需要は世界的に増加傾向にあり、国内市場もその流れに乗っています。市場規模の拡大は、有機農業が単なるニッチ市場ではなく、農業ビジネスの主流になりつつあることを示しています。

日本国内では、有機農産物の市場規模は着実に拡大しており、2019年には1,850億円(前年比5.6%増)に達しました。世界に目を向けると、有機食品の世界市場規模は2020年に1,200億ユーロ(約15兆円)を超え、今後もさらなる成長が見込まれています[引用:農林水産省「有機食品をめぐる国内外の状況」]。特に欧米諸国では有機食品が一般的に普及しており、日本もそれに追随する形で市場が拡大しています。

有機農業市場の成長は、新たな参入者にとって大きなビジネスチャンスであり、持続可能な経営を確立するための強力な基盤となるでしょう。

エシカル消費と環境保全型農業の評価ポイント

エシカル消費の広がりは、単に「有機」であるだけでなく、その生産過程における環境保全への取り組みや多面的機能の提供が、消費者の評価ポイントとなっています。

現代の消費者は、商品を選ぶ際にその価格や品質だけでなく、生産背景や社会・環境への配慮を重視する傾向があります。これが「エシカル消費」であり、環境保全型農業である有機農業は、この消費行動に合致するものです。消費者は、化学肥料削減や化学農薬削減といった具体的な取り組み、生物多様性の保全、地域循環型経済への貢献など、生産者がどのような環境負荷低減努力をしているかを評価の基準としています。

例えば、エコファーマー認証を取得している農家や、合鴨農法など生物多様性を活かした農法を実践している農産物は、消費者から高い評価を受けやすい傾向にあります。また、地域と連携した取り組みや、農作業体験を通じた消費者との交流なども、ブランド価値を高める要素となります。

有機農業者は、単に有機JAS認証を取得するだけでなく、自身の環境保全活動や地域貢献を積極的に情報発信することで、エシカル消費層からの支持をさらに高め、高単価での販売につなげることが可能です。

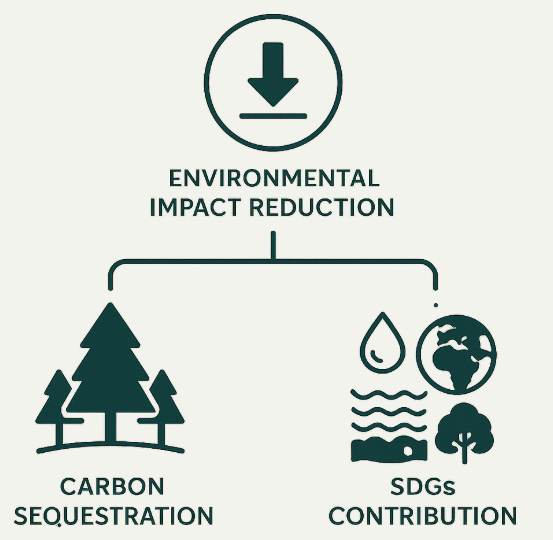

SDGs達成への貢献と多面的機能としての価値

有機農業は、国連が提唱するSDGs(持続可能な開発目標)の達成に多方面から貢献し、その多面的機能が社会的な価値として高く評価されています。

有機農業は、その実践を通じて、環境保護、食料安全保障、地域経済の活性化など、多くのSDGs目標に直接的または間接的に貢献します。例えば、化学農薬削減や化学肥料削減は目標12「つくる責任 つかう責任」や目標15「陸の豊かさも守ろう」に、土づくりによる炭素貯留メカニズムは目標13「気候変動に具体的な対策を」に貢献します。さらに、地域コミュニティとの連携や新規就農者の育成は、目標1「貧困をなくそう」や目標8「働きがいも経済成長も」につながる可能性があります。

有機農家が地域の学校給食に農産物を提供することは、食育の推進(目標4「質の高い教育をみんなに」)と地域経済の活性化(目標8)に貢献します。また、休耕田を活用して地域住民と共同で有機野菜を栽培する取り組みは、地域コミュニティの形成(目標11「住み続けられるまちづくりを」)や生物多様性の保全(目標15)にもつながります。

有機農業は、単なる食料生産に留まらず、地球規模の課題解決に貢献する多面的機能を持つビジネスモデルです。この社会貢献性を積極的にアピールすることで、消費者や企業からの共感を呼び、さらなるブランド価値向上と収益性向上につながるでしょう。

【事例別】有機農業モデルタウン・モデル団地で学ぶ高収益経営

モデルタウン/モデル団地の成功事例

有機農業で高収益を実現するためには、先行事例から学ぶことが最も効果的です。ここでは、全国各地で成功を収めている有機農業モデルタウンやモデル団地の事例を紹介し、それぞれの収益構造と地域連携のポイントを深掘りします。これらの事例は、あなたの地域での有機農業推進や、新たなビジネスモデル構築のヒントとなるでしょう。

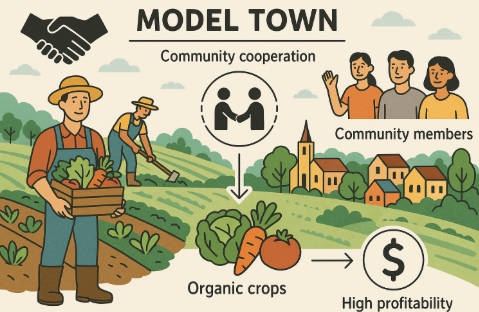

小田原市モデルタウン:収益構造と地域連携

神奈川県小田原市の有機農業モデルタウンは、市と農家、消費者が連携することで、安定した高収益と地域活性化を両立しています。

小田原市では、有機農業を地域活性化の核と位置づけ、市が積極的に農家を支援し、有機JAS認証取得を推進しています。また、地元の学校給食への供給や、市民向けの直売会、農業体験イベントなどを通じて、消費者との接点を強化。これにより、安定した販路確保とブランド価値向上を実現し、農家の収益性を高めています。

小田原市では、地元のスーパーマーケットや道の駅と提携し、有機JAS認証を取得した小田原産野菜の専用コーナーを設けています。また、市内の複数の小中学校で有機野菜が給食に導入されており、安定的な需要を確保しています。さらに、市民が参加できる農業体験イベントを定期的に開催し、生産者と消費者の距離を縮めることで、地域の農業への理解と支持を深めています。

小田原市の事例は、行政と農家、消費者が一体となった地域連携が、有機農業の高収益化と持続可能性を高める上で不可欠であることを示しています。

茨城県モデル団地育成支援:補助金活用と成果

茨城県が推進する「モデル団地育成支援」は、補助金を効果的に活用することで、有機農業への転換を加速し、生産規模の拡大と収益性向上に成功しています。

茨城県では、有機農業の推進を図るため、複数の農家が集積する「モデル団地」に対し、集団での有機JAS認証取得費用や、共同利用機械の導入、堆肥センターの整備など、初期投資や運営費用に対する手厚い補助金を提供しています。この支援により、個々の農家では難しかった規模拡大や効率化が可能となり、結果として生産コストの削減と収益性の向上が実現しています。

例えば、あるモデル団地では、県からの補助金を活用して高性能の選果機を導入し、作業効率が大幅に向上しました。また、団地内の複数農家が共同で大規模な堆肥化施設を建設したことで、質の高い堆肥を安定的に供給できるようになり、土壌改善と収量アップに貢献しています。これらの取り組みにより、モデル団地全体の出荷量が増加し、高値での安定供給が可能となっています。

茨城県の事例は、国や自治体の補助金を戦略的に活用することが、有機農業への転換や規模拡大、ひいては高収益経営を実現するための重要な鍵であることを示唆しています。

ふしちゃんファーム:実践ノウハウと収益性

「ふしちゃんファーム」は、独自の栽培ノウハウと効率的な販売戦略を組み合わせることで、小規模ながらも高い収益性を誇る有機農業のモデルです。

「ふしちゃんファーム」は、一般的な農法にとらわれず、独自の土づくりや病害虫対策、そして多品目少量生産によるリスク分散など、様々な工夫を凝らしています。また、個人向けの宅配販売やオンラインストアを積極的に活用し、生産者と消費者が直接つながることで、高付加価値での販売を実現しています。これにより、中間マージンを削減し、高い収益率を維持しています。

「ふしちゃんファーム」では、特定の作物を集中して育てるのではなく、年間を通じて数十種類の野菜を栽培しています。これにより、消費者は季節ごとに新鮮な旬の野菜を楽しむことができ、農家側も特定の作物の不作リスクを軽減できます。さらに、独自のオンラインストアでは、野菜セットだけでなく、加工品や自家製堆肥なども販売し、6次産業化にも積極的に取り組むことで、さらなる収益の多角化を図っています。

「ふしちゃんファーム」の事例は、規模に依らず、独自のノウハウと工夫を凝らした販売戦略が、有機農業における高収益経営の実現を可能にすることを示しています。

規模別モデルの特徴と収益化ポイント

有機農業の経営は、その規模によって戦略が大きく異なります。ここでは、小規模農家と大規模法人経営、それぞれの特徴と収益化に向けた重要なポイントを解説します。自身の経営規模に合わせた最適なモデルを選択し、効率的な収益向上を目指しましょう。

小規模農家の高付加価値モデル:ブランディング戦略

小規模農家が高収益を目指すには、ブランディング戦略を通じて高付加価値化を図り、固定客を囲い込むことが重要です。

小規模農家は、大量生産によるコスト競争では大企業に太刀打ちできません。しかし、きめ細やかな栽培管理や独自のこだわり、そして生産者の顔が見える安心感は、大手には真似できない強みです。この強みを活かし、独自のブランドストーリーを構築し、高単価でも購入してもらえるような高付加価値な農産物を提供することで、収益性を高めることができます。

例えば、「〇〇さんの作る幻のトマト」といったように、生産者の顔や栽培へのこだわり、品種の特徴などを前面に出し、消費者とのコミュニケーションを密にすることで、単なるトマトではない「特別な商品」としての価値を創出します。SNSでの発信、直売所での対話、農業体験イベントの開催などを通じて、ファンの獲得とリピーター育成に力を入れることで、安定した収益に繋がります。

小規模農家は、自身の強みを最大限に活かしたブランディング戦略によって、市場における独自の立ち位置を確立し、高付加価値モデルで高収益を実現できるでしょう。

大規模法人経営モデル:コスト構造と契約栽培

大規模法人経営における有機農業モデルは、効率的なコスト構造の構築と契約栽培による安定的な販路確保が収益性を左右します。

大規模法人経営では、効率的な機械化やIT技術の導入による省力化、生産規模のメリットを活かした資材の大量購入などにより、生産コストを削減することが可能です。また、スーパーマーケットや加工食品メーカー、外食産業などとの契約栽培を積極的に行うことで、事前に販売先と価格を確保し、需給リスクを最小限に抑え、安定した収益を確保することができます。

大手食品メーカーと年間を通じて有機野菜の供給契約を結ぶことで、生産計画を立てやすくなり、計画的な機械導入や人材配置が可能になります。また、複数の契約先を持つことで、単一の販売先に依存するリスクを分散し、経営の安定化を図ります。さらに、最新のスマート農業技術を導入し、データに基づいた栽培管理を行うことで、歩留まりの向上や品質の安定化を実現し、収益性を高めます。

大規模法人経営では、効率的なコスト構造と安定した契約栽培を軸にすることで、変動の大きい農業経営において、持続可能な高収益モデルを確立することが可能です。

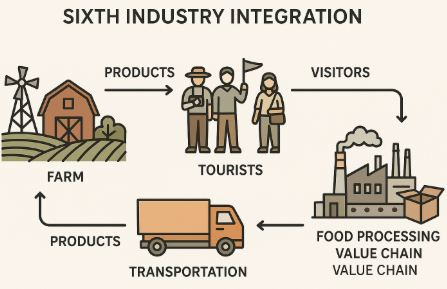

複合経営&6次産業化の成功パターン

有機農業の収益性をさらに高めるためには、農業を核としながら、多様な事業を展開する複合経営や、生産から加工、販売までを一貫して行う「6次産業化」が非常に有効です。ここでは、その具体的な成功パターンを掘り下げます。

農業体験・観光農園との融合モデル

農業体験や観光農園を有機農業と融合させることで、農産物の販売収入に加えて、体験型コンテンツによる新たな収益源を確保し、高収益化とブランド価値向上を同時に実現できます。

消費者の「食」に対する関心は高まっており、自ら収穫したり、農作業を体験したりすることへの需要が増えています。有機農業の現場は、環境保全や生物多様性といったテーマ性があり、都市住民にとって魅力的な体験の場となります。これにより、農産物の直接販売だけでなく、入場料や体験料、関連商品の販売など、複数の収益源を確保することが可能になります。

例えば、有機栽培のブルーベリー摘み体験ができる観光農園では、摘み取り体験料に加えて、摘み取ったブルーベリーの販売、加工品(ジャム、ジュースなど)の販売、さらにはカフェやレストランを併設することで、食事の提供による収益も得られます。また、農業体験を通じて生産者のこだわりや有機農業の価値を直接伝えることで、リピーターの獲得や口コミによる集客効果も期待できます。

農業体験や観光農園との融合は、有機農業の持つ多面的機能を最大限に引き出し、新たな収益の柱を構築する有効なモデルであり、地域の活性化にも貢献するでしょう。

加工品開発で収益を倍増させる手法

有機農産物を用いた加工品開発は、収益性を大幅に向上させ、年間を通じた安定した収益確保に貢献します。

生鮮品としての販売は、季節や天候、市場価格に左右されやすく、収益が不安定になるリスクがあります。しかし、収穫した有機農産物をジャム、ジュース、乾燥野菜、漬物などに加工することで、保存性が高まり、販売期間を延長できます。これにより、価格変動リスクを軽減し、農産物の付加価値を高めることで、単なる生鮮品販売以上の収益を期待できます。

有機栽培のトマトをジュースやケチャップに加工したり、規格外の野菜をピクルスにしたりすることで、通常廃棄されるはずだった農産物から新たな価値を生み出せます。地元の特産品としてブランド化し、道の駅やオンラインストア、地域のイベントなどで販売することで、販路拡大と収益の多様化を図ることができます。

加工品開発は、有機農産物の価値を最大限に引き出し、6次産業化を通じて、農業経営の収益性と持続可能性を飛躍的に向上させる強力な手法です。

有機農業モデル経営の始め方と転換ステップガイド

有機農業への転換や新規参入は、計画的なステップを踏むことで成功に近づきます。ここでは、有機農業モデル経営を始めるための具体的なプロセスと、慣行農業からの転換ステップを解説します。

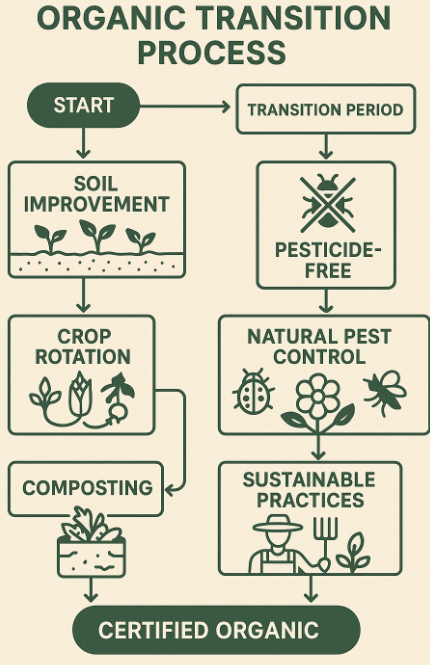

有機転換のプロセス概要

有機農業への転換は、土壌の健康回復から始まり、化学物質に頼らない病害虫防除へと段階的に進めていく必要があります。

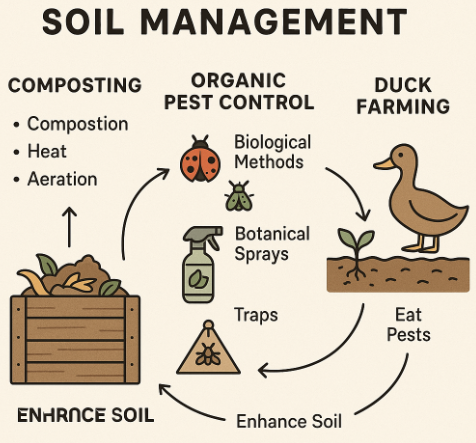

土づくり(堆肥化・輪作)の基本

有機農業における土づくりの基本は、堆肥化と輪作であり、これらが健康な土壌と健全な作物の生育を支える基盤となります。

化学肥料や農薬を使用しない有機農業では、土壌が作物に必要な栄養分を供給し、病害虫への抵抗力を高める「土の力」が非常に重要です。堆肥化によって有機物を土壌に還元し、微生物の働きを活性化させることで、肥沃な土壌を育てます。また、輪作は同じ科の作物を連作することによる土壌病害の発生や特定の養分偏りを防ぎ、土壌の健康を維持するために不可欠な手法です。

自前の有機性廃棄物(作物残渣、家畜糞など)を利用して良質な堆肥を作り、圃場に投入します。堆肥の質を高めるためには、適切な水分管理や切り返しが重要です。また、例えば、ナス科の野菜の後にマメ科の野菜を栽培し、その後イネ科の穀物を栽培するといった形で、異なる科の作物を計画的に回していくことで、土壌のバランスを保ちます。

堆肥化と輪作は、有機農業の根幹をなす土づくりの基本であり、これらを徹底することで、化学肥料に頼らない持続可能な農業経営を実現できます。

病害虫防除の無農薬手法(合鴨農法など)

有機農業では、化学農薬に頼らず、自然の力を活用した無農薬の病害虫防除手法が中心となり、合鴨農法はその代表的な例です。

化学農薬は、害虫だけでなく益虫も殺してしまうため、生態系のバランスを崩し、結果的に新たな病害虫問題を引き起こす可能性があります。有機農業では、害虫の天敵となる生物を保護・活用したり、作物の生育環境を整えることで、病害虫の発生を抑制します。これは生物多様性の保全にも繋がります。

水田で合鴨農法を導入することで、合鴨が雑草を食べ、害虫を捕食することで除草剤や殺虫剤の使用をなくすことができます。また、フェロモントラップや粘着シート、特定作物の混植によって害虫を誘引・忌避するといった物理的・生物的防除も有効です。病気に対しては、健全な苗を育て、適切な株間を確保し、土壌排水を良くするといった栽培管理を徹底することが重要です。

無農薬での病害虫防除は、有機農業の核心部分であり、自然の摂理を理解し、多様な手法を組み合わせることで、健全な作物生産と環境保全を両立できます。

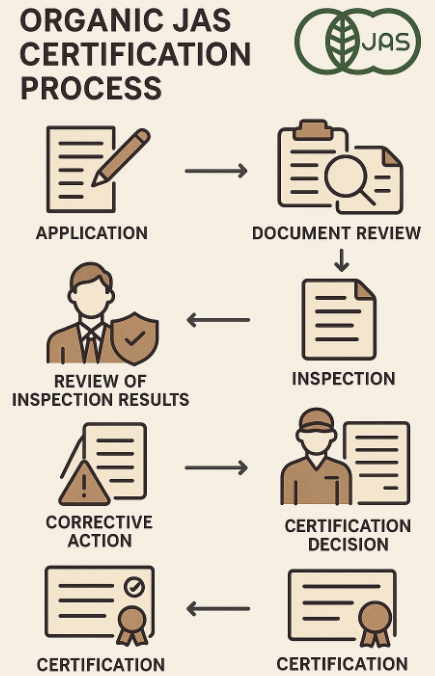

有機JAS認証取得の手順

有機農産物として認められ、消費者に安全・安心を伝えるためには、有機JAS認証の取得が不可欠です。ここでは、その取得手順と活用方法を解説します。

認証基準の理解と申請準備

有機JAS認証取得の第一歩は、認証基準を正確に理解し、それに基づいた詳細な申請準備を行うことです。

有機JAS認証は、農林水産大臣が定めた「有機JAS規格」に基づいて行われます。この規格には、圃場の管理、使用できる資材、栽培方法、収穫・調製・保管の方法など、非常に厳格な基準が定められています。これらの基準を事前に thoroughly 理解し、自身の農業経営が適合しているかを確認するとともに、必要な書類や記録を準備することが、スムーズな認証取得に繋がります。

具体的な準備としては、過去3年以上化学農薬や化学肥料を使用していない圃場の履歴確認、使用資材(種苗、肥料、病害虫防除資材など)が有機JAS規格に適合しているかの確認、栽培計画書の作成、農作業日誌の記録などが挙げられます。これらの記録は、審査の際に提出が求められる重要な書類となります。

有機JAS認証は、消費者の信頼を得る上で不可欠な要素です。適切な認証基準の理解と入念な申請準備を行うことで、有機JAS認証取得への道をスムーズに進めることができます。

審査の流れと取得後の活用方法

有機JAS認証は、書類審査と実地検査を経て取得され、その後の適切な活用方法によって、販路拡大とブランド価値向上に大きく貢献します。

有機JAS認証の審査は、申請書類の確認と、実際に圃場や施設を訪れての実地検査から構成されます。検査員は、有機JAS規格に沿った栽培管理が行われているか、記録が適切に残されているかなどを厳しくチェックします。認証取得後は、その証である有機JASマークを製品に表示することが可能となり、これにより消費者に「安全・安心な有機農産物」であることを明確にアピールできます。

審査では、過去の栽培記録、使用資材の履歴、圃場の周辺環境(化学物質の飛散リスクなど)が細かく確認されます。合格すれば、有機JASマークを商品パッケージに表示し、スーパーマーケットの有機野菜コーナーや、専門のオンラインストアでの販売が可能になります。また、学校給食への供給や、オーガニックビレッジ認定地域での連携など、多様な販路拡大に繋がります。

有機JAS認証は、有機農業経営の信頼性を高め、高付加価値な農産物として市場で差別化を図るための強力なツールです。取得後は積極的に有機JASマークを活用し、販路拡大と収益向上を目指しましょう。

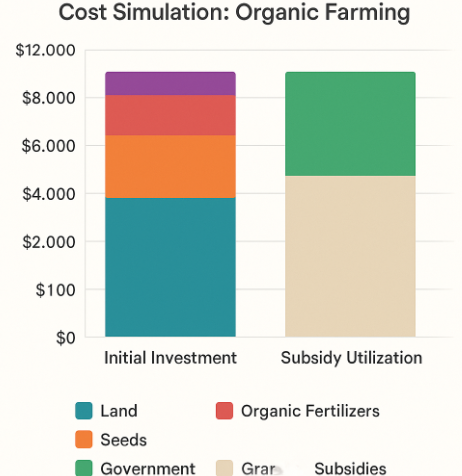

初期コストと収支シミュレーション

有機農業への転換や新規参入には、初期投資が伴います。しかし、適切な収支シミュレーションと補助金活用によって、リスクを抑えながら持続可能な経営を築くことが可能です。

初期投資の内訳と補助金活用策

有機農業の初期投資は、計画的な資金準備と、国や自治体による補助金活用によって効果的に軽減できます。

有機農業の初期投資には、有機JAS認証取得費用、土壌改良のための堆肥購入費、新たな機械や施設の導入費用などが含まれます。慣行農業からの転換の場合、土壌の有機転換期間(2~3年)は慣行栽培と同等の収量が得られない可能性があり、その間の収入減も考慮に入れる必要があります。これらの経済的負担を軽減するため、国や自治体は様々な補助金や支援制度を用意しています。

具体的な補助金としては、「環境保全型農業直接支払交付金」や、モデル団地の育成を支援する「有機農業モデル団地補助金」などがあります[引用:農林水産省「環境保全型農業直接支払交付金」]。これらの補助金は、有機JAS認証の取得費用、有機栽培に必要な機械の導入費用、堆肥化施設の整備費用などに充てることができます。また、新規就農者向けの支援制度も充実しており、研修費用や生活費の一部を助成するものもあります。

有機農業の初期投資は避けられないものですが、事前に補助金や支援制度を徹底的に調査し、積極的に活用することで、経済的負担を最小限に抑え、スムーズな経営スタートを切ることが可能です。

PDCAサイクルで収支を最適化する方法

有機農業経営における収支の最適化には、PDCAサイクルを継続的に回し、経営状況を「見える化」し、改善していくことが不可欠です。

有機農業は、化学肥料や農薬を使用しないため、収量や品質が天候や土壌の状態に大きく左右されることがあります。また、初期投資や有機転換期間中の収入減など、経営上の課題も少なくありません。これらの不確実性に対応し、安定的な収益を確保するためには、計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Act)のPDCAサイクルを繰り返し適用し、経営戦略を柔軟に調整していくことが重要です。

例えば、年間を通じての栽培計画(Plan)を立て、実際に栽培(Do)した後、収量や品質、販売価格、経費などを詳細に記録・分析(Check)します。もし予想よりも収益が低い場合は、原因を特定し、次の作付計画や栽培方法、販路戦略などを改善(Act)します。具体的には、病害虫対策の強化、施肥計画の見直し、新たな販売チャネルの開拓などが挙げられます。

PDCAサイクルを経営に組み込むことで、有機農業特有のリスクに対応し、収益性の向上と持続可能な経営基盤の構築を着実に進めることができるでしょう。

技術体系と最新技術導入──スマート農業で省力化&品質向上

有機農業は、伝統的な知恵と経験に加えて、最新の技術を取り入れることで、さらなる省力化と品質向上を実現できます。ここでは、有機栽培に特化した土壌管理と無農薬防除技術、そしてスマート農業の導入事例を解説します。

土壌管理と無農薬防除技術

有機栽培向け堆肥化・土づくり技術

有機栽培における土づくりは、微生物の働きを最大限に活かした堆肥化技術の習得が鍵となり、これにより土壌の健全性と作物の生育を飛躍的に向上させます。

有機栽培では、化学肥料に頼らずに作物の生育に必要な養分を供給するため、土壌自身の生産力を高めることが不可欠です。良質な堆肥を定期的に投入することで、土壌の物理性(通気性、保水性、排水性)が改善され、同時に多様な微生物が生息しやすい環境が作られます。これらの微生物が有機物を分解し、作物に吸収されやすい形で栄養分を供給するため、健全な作物生育を促進します。

具体的な堆肥化技術としては、家畜糞、作物残渣、落ち葉などを適切に混ぜ合わせ、水分と温度を管理しながら発酵させる方法があります。発酵過程で高温になることで病原菌や雑草の種が死滅し、安全で質の高い堆肥ができます。また、土壌診断を行い、土壌の栄養状態やpHを把握した上で、必要な堆肥の種類や量を決定することも重要です。

有機栽培の土づくりは、単なる施肥ではなく、生きた土壌を育てるという視点が重要です。適切な堆肥化技術を習得し実践することで、持続可能で高収益な有機農業の基盤を築くことができます。

生物多様性を活かす合鴨農法の効果

合鴨農法は、生物多様性を最大限に活かした無農薬栽培の代表的な手法であり、雑草・害虫対策と同時に、副収入も生み出す効果的なモデルです。

水田に合鴨を放すことで、合鴨は雑草や害虫を食べ、その排泄物は水田の栄養となり、稲の生育を促進します。これにより、除草剤や殺虫剤、化学肥料を使用することなく、安全な米を生産できます。また、合鴨自体も食肉として販売できるため、新たな収益源となるだけでなく、地域のエコシステムを活性化させる多面的機能も持ち合わせています。

合鴨農法を導入する際は、合鴨の導入時期や密度、病気予防、捕食者からの保護などがポイントとなります。例えば、稲の生育初期に合鴨を放し、稲が成長するにつれて合鴨の活動量を調整します。合鴨の糞が自然の肥料となることで、化学肥料の使用を大幅に削減できます。収穫後には、合鴨を食肉として加工販売することで、米と合鴨の両方から収益を得る複合経営のモデルを構築できます。

合鴨農法は、環境保全と収益性向上を両立させる有機農業モデルの好例です。生物多様性の重要性を理解し、その恩恵を農業経営に活かすことで、持続可能な農業の実現に貢献します。

ICT・機械化によるスマート農業導入事例

最新のICT技術や機械化は、有機農業の省力化と効率化に大きく貢献します。ここでは、その具体的な導入事例とメリットを紹介します。

センサー×クラウドサービス活用術

センサーとクラウドサービスの活用は、有機農業における栽培管理を高度化し、データに基づいた精密な農業を実現することで、品質向上と省力化に貢献します。

有機農業は、化学物質に頼らないため、土壌の状態や天候の変化に細心の注意を払う必要があります。センサーで土壌水分、温度、日射量などのデータをリアルタイムで収集し、それをクラウドサービスで一元管理することで、圃場ごとの状況を正確に把握できます。このデータに基づいて、適切な水やりや施肥のタイミングを判断できるため、資源の無駄をなくし、効率的な栽培が可能となります。

例えば、土壌センサーで圃場の水分量を常にモニタリングし、データが乾燥を示したら自動で灌水システムを作動させるといったことが可能です。また、生育状況をドローンで撮影し、画像データをクラウドサービス上で解析することで、生育ムラや病害虫の初期兆候を早期に発見し、適切な対策を講じることができます。これにより、手作業による見回り時間の削減と、病害虫による被害拡大の防止に繋がり、省力化と品質向上を実現します。

センサーとクラウドサービスを活用したスマート農業は、有機農業の精密管理を可能にし、経験や勘に頼りがちだった部分をデータに基づいて最適化することで、収益性と持続可能性を高める強力なツールとなります。

自動化・省力化機器の導入メリット

有機農業における自動化・省力化機器の導入は、人手不足の解消、作業効率の向上、そして安定した品質の確保に多大なメリットをもたらします。

有機農業は、除草や病害虫対策など、慣行農業に比べて手作業が多い傾向にあり、人件費が経営を圧迫する要因となりがちです。しかし、ロボット草刈り機や自動走行トラクター、選果機などの自動化・省力化機器を導入することで、これらの作業負担を大幅に軽減できます。これにより、労働力不足を補いながら、他の重要な作業に集中できるため、全体の生産効率が向上します。

例えば、有機栽培の圃場でロボット草刈り機を導入することで、これまで手作業で行っていた除草作業の労力を劇的に削減できます。また、GPSを搭載した自動走行トラクターは、正確な畝立てや施肥作業を可能にし、作業ミスを減らすことで、作物の生育ムラをなくし品質の均一化に貢献します。さらに、収穫後の選果作業を自動化することで、出荷までの時間を短縮し、鮮度保持にも繋がります。

自動化・省力化機器は、有機農業経営における労働生産性を高め、人件費削減と品質向上を実現する有効な手段です。初期投資は必要ですが、長期的な視点で見れば、持続可能な高収益経営に不可欠な要素となるでしょう。

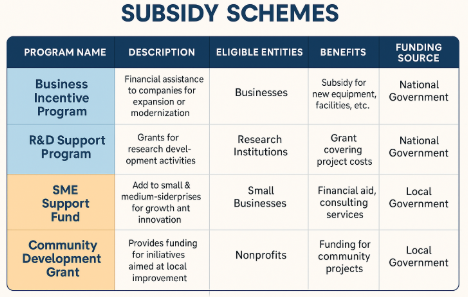

補助金スキーム徹底比較と地域支援活用術

有機農業への転換や拡大には、国や自治体の補助金や支援制度を賢く活用することが非常に重要です。ここでは、主要な補助金スキームを比較し、地域支援を最大限に活用する方法を解説します。

国・自治体の主な補助金一覧

有機農業を始める、または拡大する際に利用できる補助金は多岐にわたります。自身の計画に合った制度を見つけることが重要です。

環境保全型農業直接支払交付金の概要

「環境保全型農業直接支払交付金」は、化学肥料・農薬の使用削減など、環境保全型農業に取り組む農業者を支援するための国の主要な補助金です。

この交付金は、農業が持つ多面的機能のうち、特に環境保全に貢献する活動を金銭的に支援することで、持続可能な農業の推進と地域環境の保全を図ることを目的としています[引用:農林水産省「環境保全型農業直接支払交付金」]。有機農業に取り組む農業者にとって、化学肥料・農薬を使用しないこと自体が交付金の対象となり得るため、経営の安定化に大きく貢献します。

交付金の対象となる活動には、化学肥料・農薬を原則5割以上低減する「化学肥料・化学農薬低減」、カバークロップの導入による土壌流出防止や緑肥の活用、生物多様性保全に資する取り組みなどがあります。有機農業に取り組む場合は、これらの要件を自然と満たすことが多いため、積極的に申請を検討すべきです。交付額は、取り組み内容や面積によって異なります。

「環境保全型農業直接支払交付金」は、有機農業経営の収益性を高め、環境負荷を低減する取り組みを強力に後押しする制度です。ぜひ活用を検討し、持続可能な農業経営を目指しましょう。

モデル団地補助金の申請要件と支援額

有機農業モデル団地補助金は、特定の地域で有機農業を推進するために設定された補助金であり、その申請要件と支援額を理解することが、地域全体での有機農業振興の鍵となります。

国や地方自治体は、有機農業の普及・拡大を目指し、集落ぐるみや複数農家による共同での有機農業取り組みを「モデル団地」として支援する制度を設けています。この補助金は、個々の農家では導入が難しい大規模な機械や施設の共同利用、有機JAS認証の一括取得、専門家による技術指導など、モデル団地としての機能強化を目的としています。

申請要件は自治体によって異なりますが、一般的には、複数の農家が連携して有機農業に取り組むこと、一定規模以上の圃場が集積していること、地域内の合意形成がなされていることなどが求められます。支援額も地域や取り組み内容によって幅がありますが、初期投資の大きな部分をカバーできるような手厚い助成が期待できます。例えば、共同利用の選果場や堆肥化施設の建設費用、共同での認証取得費用などが対象となることがあります。

有機農業モデル団地補助金は、地域の有機農業を面で拡大し、個々の農家の負担を軽減しながら、全体としての収益性と持続可能性を高める強力なツールです。地域の行政機関に相談し、活用方法を検討してみましょう。

モデル先進地区創出支援の活用法

技術指導センターとの連携ポイント

モデル先進地区創出支援を最大限に活用するためには、地域の技術指導センターとの緊密な連携が不可欠です。

技術指導センターは、地域の気候や土壌に適した有機栽培技術のノウハウを持ち、最新の研究成果や栽培技術の情報を提供しています。特に有機農業への転換期には、慣行農業とは異なる栽培管理や病害虫対策が求められるため、専門家からの実践的な技術指導は非常に重要です。モデル先進地区として認められることで、これらの支援がより手厚く受けられる可能性があります。

例えば、土壌診断に基づく最適な施肥計画の策定、病害虫が発生した場合の無農薬での対処法、新たな品種導入の相談、スマート農業技術の導入支援など、多岐にわたるサポートを受けることができます。定期的な巡回指導や、研修会の開催を通じて、技術指導センターは農家の疑問や課題解決をサポートし、品質向上や収量安定に貢献します。

技術指導センターとの積極的な連携は、モデル先進地区として有機農業を推進する上で不可欠な要素であり、専門的なノウハウとサポートを得ることで、持続可能な高収益経営への道を拓くことができます。

地域おこしにつなげる助成活用事例

モデル先進地区創出支援を地域おこしにつなげるためには、単なる農業振興に留まらず、観光、教育、福祉など多分野と連携した助成活用事例を参考にすることが有効です。

有機農業は、食の生産だけでなく、美しい農村景観の保全、生物多様性の維持、環境教育の場としての提供など、様々な多面的機能を持っています。モデル先進地区としてこれらの機能を最大限に活かし、地域住民や都市住民を巻き込むことで、農業を核とした地域おこしに繋げることができます。助成金をこうした複合的な取り組みに活用することで、より大きな経済波及効果と社会貢献が期待できます。

例えば、オーガニックビレッジとして認定された地域では、補助金を活用して有機農産物の直売所や加工施設を整備し、観光客を誘致しています。また、有機農業体験ツアーや、地元の食材を使った料理教室を開催することで、交流人口を増やし、地域の活性化に貢献しています。さらに、高齢者や障がい者が農業に携わる「農福連携」の取り組みを推進することで、社会福祉の向上にも貢献しています。

モデル先進地区創出支援は、有機農業を核とした地域おこしの大きなチャンスです。助成金を戦略的に活用し、地域全体を巻き込んだ持続可能なモデルを構築することで、農業の枠を超えた豊かな地域社会を実現できるでしょう。

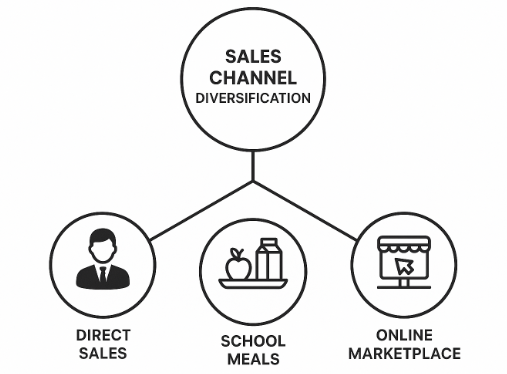

販路拡大と収益アップ!多様な販売チャネル戦略

有機農産物の収益を最大化するためには、多様な販売チャネル戦略を展開し、消費者との接点を増やすことが重要です。ここでは、具体的な販路拡大の手法と、収益アップのポイントを解説します。

直売所・学校給食への取り組み

直売所モデルの立ち上げと運営ノウハウ

直売所モデルは、生産者が消費者と直接つながり、高単価での販売とブランド価値向上を実現するための効果的な販路拡大手法です。

直売所では、中間マージンが発生しないため、農家は市場価格に左右されずに適正な価格で販売できます。また、生産者の顔が見えることで消費者の安心感が高まり、リピーターの獲得に繋がりやすくなります。さらに、消費者からの直接的なフィードバックを得ることで、ニーズを把握し、今後の栽培計画や商品開発に活かすことができます。

成功している直売所モデルでは、単に野菜を並べるだけでなく、生産者の写真やメッセージを掲示したり、試食コーナーを設けたりと、消費者とのコミュニケーションを重視しています。また、地元の特産品や加工品、関連グッズなども販売することで、顧客単価の向上を図ります。週末には農業体験イベントや料理教室を開催し、集客力を高める工夫も行われています。

直売所モデルの立ち上げと適切な運営ノウハウの習得は、有機農業経営の収益性と持続可能性を高める上で、非常に有効な販路拡大戦略となるでしょう。

学校給食契約で安定した需要創出

学校給食契約は、有機農産物の安定した需要創出と、地域の子どもたちへの食育貢献を両立させる、有効な販路拡大戦略です。

学校給食への供給は、年間を通じて一定量の農産物が必要となるため、農家にとっては非常に安定した販路となります。また、子どもたちが有機農産物に触れる機会を提供することで、将来的なエシカル消費層を育成する食育としての役割も果たします。地域内の学校給食への供給は、地産地消の推進にも繋がり、地域の活性化にも貢献します。

学校給食への供給には、有機JAS認証の取得はもちろん、衛生管理や供給量の安定性などが求められます。自治体によっては、地元の有機農産物を優先的に使用する制度を設けている場合もあります。事前に給食センターや教育委員会に相談し、供給体制や品質基準、価格設定などを確認することが重要です。

学校給食契約は、有機農家にとって安定的な収益源となるだけでなく、地域貢献と食育の推進にも繋がる多面的機能を持つ販路拡大戦略です。積極的に検討し、地域のモデルケースとなることを目指しましょう。

ECサイト・オンラインマルシェ活用法

オーガニックビレッジ事例に学ぶ集客術

ECサイトやオンラインマルシェを活用した集客術は、オーガニックビレッジの成功事例からも学べ、地域や規模を超えた販路拡大に貢献します。

ECサイトやオンラインマルシェは、地理的な制約を受けずに全国の消費者に有機農産物を届けることができるため、販路拡大の可能性を飛躍的に高めます。特に、オーガニックビレッジとして地域全体でブランディングを行うことで、個々の農家だけでは難しい集客力や信頼性を獲得し、共同での販売促進が可能になります。

例えば、あるオーガニックビレッジでは、地域の有機農家が共同でオンラインマルシェを立ち上げ、統一したブランドで農産物を販売しています。そこでは、各農家のブランドストーリーや栽培へのこだわり、写真などを豊富に掲載し、消費者が生産者の顔を見て安心して購入できる仕組みを構築しています。また、季節ごとの特別セットや定期購入サービスなどを提供し、リピーターを増やす工夫も行っています。

ECサイトやオンラインマルシェは、有機農産物の販路拡大に不可欠なツールです。オーガニックビレッジの成功事例を参考に、地域一体となった集客術とブランドストーリーテリングによって、さらなる収益アップを目指しましょう。

ブランドストーリーテリングで価格を高める

有機農産物の価格を高めるためには、単に「有機」であるだけでなく、ブランドストーリーテリングによってその背景にある価値や想いを消費者に伝えることが重要です。

有機農産物は、慣行農産物よりも生産コストが高くなる傾向があるため、必然的に価格も高くなります。消費者にその価格を納得してもらい、高単価で購入してもらうためには、単なる品質の良さだけでなく、生産者のこだわり、土壌や環境への配慮、地域との繋がりなど、商品に込められたストーリーを伝えることが不可欠です。このブランドストーリーが、商品の付加価値となり、消費者の購買意欲を刺激します。

例えば、「このトマトは、〇〇山の湧き水と、30年かけて育てた自家製堆肥で育ちました。農薬を使わないので、虫食いはありますが、それが安全・安心の証です」といったように、具体的なエピソードやこだわりを伝えることで、単なるトマトではなく、特別な「体験」や「価値」を消費者に提供できます。SNS、ウェブサイト、商品パッケージ、直売所での対話など、様々なチャネルを通じてブランドストーリーを発信しましょう。

ブランドストーリーテリングは、有機農産物の高付加価値化と収益性向上に直結する強力なマーケティング手法です。あなたの農産物に込められた「想い」を伝え、消費者の心を掴みましょう。

有機農業モデル持続可能性を高める多面的機能とSDGs貢献

有機農業は、食料生産という一次産業の枠を超え、環境負荷低減、地域循環型経済の推進、生物多様性の保全といった多面的機能を通じて、持続可能な社会の実現とSDGs達成に大きく貢献します。ここでは、その具体的な貢献内容と、将来に向けたロードマップ作成の重要性を解説します。

環境負荷低減と温室効果ガス削減

土づくりによる炭素貯留メカニズム

有機農業における徹底した土づくりは、大気中の二酸化炭素を土壌中に貯留するメカニズムを通じて、温室効果ガス削減に大きく貢献します。

慣行農業では、耕耘(こううん)や化学肥料の使用により、土壌中の有機物が分解され、炭素が大気中に放出されやすい傾向があります。しかし、有機農業では、堆肥の投入や緑肥の活用、不耕起栽培(土を耕さない栽培)などを通じて、土壌中の有機物含有量を増やし、炭素を安定的に土壌中に固定(貯留)することができます。これは「土壌炭素貯留」と呼ばれ、地球温暖化対策として注目されています。

例えば、毎年継続的に良質な堆肥を圃場に投入することで、土壌の有機物含有量が徐々に増加し、土壌中の微生物活動が活発化します。これにより、土壌構造が改善され、より多くの炭素を安定的に貯留できるようになります。これは、森林が二酸化炭素を吸収するのと同様に、農業が地球温暖化対策に貢献する重要な手段となります。

有機農業の土づくりは、単に作物の生育を促すだけでなく、地球規模の温室効果ガス削減に貢献する環境保全型農業の核となる取り組みです。この多面的機能を理解し、実践することで、持続可能な農業と地球環境の両方に貢献できます。

エコファーマー認証と環境貢献の可視化

エコファーマー認証は、農業者が行う環境保全活動を国が公式に認める制度であり、これを通じて自身の環境貢献を可視化し、消費者や社会にアピールできます。

エコファーマー認証は、都道府県知事が認定する制度で、持続性の高い農業生産方式(土づくり、化学肥料・化学農薬の低減)を導入した農業者を対象としています[引用:農林水産省「エコファーマー制度」]。有機農業に取り組む農業者は、この認証基準をクリアしている場合が多いため、積極的に申請することで、自身の環境貢献を客観的に示すことができます。これにより、消費者の信頼を獲得し、ブランド価値を高める効果が期待できます。

エコファーマー認証を取得した農家は、そのロゴマークを商品やウェブサイトに表示することができます。例えば、直売所で「当農園はエコファーマーです」と掲示することで、消費者は「この農家は環境に配慮している」と認識し、安心して購入することができます。また、企業との取引においても、CSR(企業の社会的責任)を重視する企業にとって、エコファーマー認証は重要な評価ポイントとなります。

エコファーマー認証は、有機農業者の環境貢献を可視化し、消費者や取引先からの信頼を得るための有効な手段です。積極的に取得を検討し、自身のブランド価値を高めていきましょう。

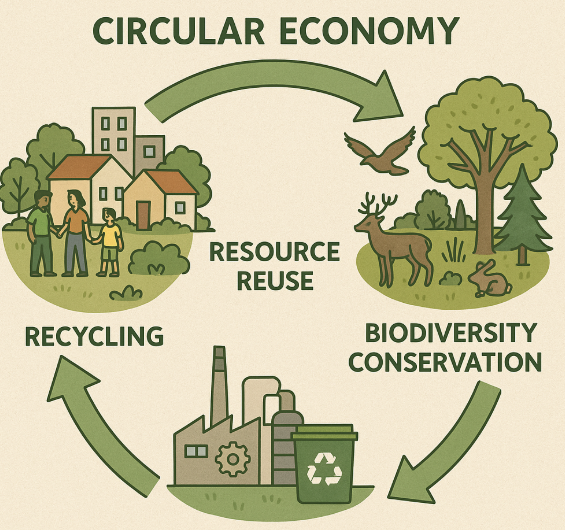

地域循環型経済と生物多様性の推進

地域資源を活用した循環モデル構築

有機農業は、地域資源を活用した循環モデルを構築することで、資源の有効活用、地域経済の活性化、そして持続可能な社会の実現に大きく貢献します。

地域循環型経済とは、地域内で生産された資源を地域内で消費し、廃棄物を最小限に抑えながら再利用する経済システムです。有機農業は、地域の未利用有機資源(作物残渣、家畜糞など)を堆肥として再利用したり、地元の農産物を加工・販売したりすることで、この循環モデルの中心的な役割を果たすことができます。これにより、外部からの資源投入を減らし、地域の経済的自立を促します。

例えば、地域の畜産農家から出た家畜糞を有機農家が引き取り、堆肥として利用します。この堆肥で育った有機野菜は、地元の加工業者が加工し、地域の飲食店や消費者に販売されます。さらに、加工時に出た残渣は再び堆肥として利用されるといった、地域内での完結した循環モデルを構築できます。これにより、地域外からの資材購入を減らし、地域内でお金が循環する仕組みを作り出します。

有機農業における地域循環モデルの構築は、環境負荷低減と同時に、地域経済の活性化にも繋がる多面的機能を持つ取り組みです。地域の資源を最大限に活用し、持続可能なモデルを追求しましょう。

生物多様性保全と観光振興の好循環

有機農業は、生物多様性保全に貢献するだけでなく、その豊かな生態系を観光資源として活用することで、観光振興との好循環を生み出します。

化学農薬や化学肥料を使用しない有機農業は、土壌中の微生物や昆虫、鳥類など、多様な生物が生息しやすい環境を作り出します。これにより、圃場だけでなく周辺地域の生物多様性も向上します。この豊かな自然環境は、都市住民にとって魅力的な観光資源となり、農業体験やエコツーリズムを通じて、地域の観光振興に貢献できます。観光客が訪れることで、地域の特産品の販売促進や、新たな雇用創出にも繋がります。

例えば、有機栽培の棚田で合鴨農法を実践している地域では、豊かな自然環境と、そこで暮らす合鴨や水生生物を観察するエコツーリズムが人気を集めています。観光客は、美しい田園風景の中で、有機農業の現場を体験し、そこで生産された米や加工品を購入することで、地域の経済を活性化させます。また、バードウォッチングツアーや昆虫観察会など、生物多様性をテーマにしたイベントも企画できます。

有機農業は、生物多様性保全という環境貢献だけでなく、それを観光資源として活用することで、地域経済に新たな活力を与える好循環を生み出すモデルとなります。

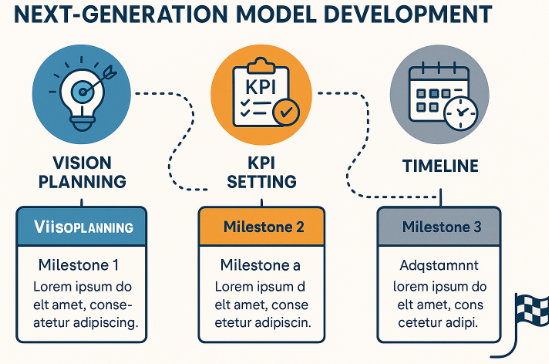

次世代モデル推進計画とロードマップ

ビジョン策定のステップとKPI設定

次世代モデル推進計画を成功させるためには、明確なビジョン策定と、その達成度を測る具体的なKPI(重要業績評価指標)設定が不可欠です。

有機農業の推進は、単年度の取り組みで完結するものではなく、長期的な視点での戦略が必要です。ビジョンを明確にすることで、関係者全員が共通の目標に向かって努力でき、計画の方向性がブレにくくなります。また、KPIを設定することで、計画の進捗状況を客観的に評価し、必要に応じて戦略を修正するPDCAサイクルを効果的に回すことができます。

ビジョンの例としては、「2030年までに地域全体の耕地面積の30%を有機栽培にする」「年間10名の新規就農者を有機農業に呼び込む」「有機農産物の地域内消費率を50%に高める」などが挙げられます。これらのビジョンに対し、KPIとして「有機JAS認証取得面積の年間増加率」「新規就農者の定着率」「学校給食への有機農産物供給量」などを設定し、定期的に進捗を確認します。

ビジョン策定とKPI設定は、次世代モデル推進計画を持続可能なものとし、目標達成に向けた具体的な行動を促すための重要なステップです。

技術革新を組み込むロードマップ作成法

次世代モデル推進計画のロードマップ作成においては、技術革新を積極的に組み込むことで、将来的な生産性向上と収益性の確保を目指します。

有機農業は、その性質上、労働集約的になりがちですが、スマート農業技術や新たな栽培技術の導入によって、この課題を克服し、省力化と品質向上を実現できます。ロードマップに技術革新を盛り込むことで、将来的にどのような技術を導入し、どのように経営に活かしていくかを明確にし、計画的な投資や人材育成を可能にします。

ロードマップには、例えば「5年以内に圃場の20%に土壌センサーを導入し、データ駆動型農業への移行を進める」「10年後には自動走行農機を導入し、主要な作業の省力化を図る」「〇〇年までに新たな病害虫防除技術(例:生物農薬の活用、フェロモントラップの高度化)を確立する」といった具体的な目標とスケジュールを記載します。また、これらの技術を導入するために必要な人材育成計画や、研究機関との連携なども盛り込みます。

技術革新をロードマップに組み込むことは、有機農業の次世代モデルを構築し、持続可能な高収益経営を実現するための重要な戦略です。常に最新の技術動向を把握し、自身の経営に最適な形で取り入れていきましょう。

素敵な未来を手に入れるため有機農業モデルのコツを意識して課題を乗り越えよう

有機農業モデルで持続可能な高収益経営を実現するためには、様々な課題を乗り越える必要があります。しかし、適切なコツと支援制度を活用することで、その道は確実に開けます。最後に、実践に役立つリストと継続的な成長への道筋をまとめます。

実践リスト&マニュアル活用法

モデル指導マニュアル・テンプレート活用術

モデル指導マニュアルやテンプレートを活用することは、有機農業への新規参入や転換を検討している農業者にとって、実践的なノウハウを効率的に習得し、成功への近道となります。

有機農業は、慣行農業とは異なる専門的な知識や技術を必要とします。モデル指導マニュアルには、土づくり、病害虫防除、有機JAS認証取得など、有機農業の実践に必要な情報が体系的にまとめられています。また、テンプレートを活用することで、栽培計画、収支シミュレーション、農作業記録などの作成が容易になり、計画的な経営をサポートします。

農林水産省や各自治体、NPO法人などが公開している有機農業モデル指導マニュアルには、土壌診断から作物の選定、施肥計画、病害虫対策まで、実践的な情報が豊富に盛り込まれています[引用:農林水産省「有機農業指導マニュアル等」]。また、収支シミュレーションのテンプレートを使えば、初期投資やランニングコストを具体的に把握し、事業計画の精度を高めることができます。

モデル指導マニュアルやテンプレートは、有機農業のノウハウを効率的に学び、実践へと繋げるための強力なツールです。これらを積極的に活用し、自信を持って有機農業に挑戦しましょう。

新規就農支援制度をフル活用するステップ

新規就農支援制度をフル活用することは、有機農業で新規就農を目指す方にとって、経済的・技術的な不安を軽減し、成功への確かな一歩を踏み出すための重要なステップです。

新規就農者は、資金面や技術面で多くの課題に直面します。国や自治体は、こうした課題を解決するため、研修費の助成、資金の融資、農地のあっせん、技術指導など、多様な支援制度を用意しています。これらの制度を体系的に理解し、自身の状況に合わせて最適なものをフル活用することで、初期リスクを抑え、安定した経営基盤を築くことができます。

具体的な支援制度としては、就農準備段階から独立・経営開始後までをサポートする「農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)」、農業大学校や農業法人での研修支援、無利子または低利の融資制度などがあります。また、地域の技術指導センターや農業委員会と連携し、農地の情報収集や営農計画の相談を行うことも重要です。

新規就農支援制度は、有機農業への夢を実現するための強力な後押しとなります。積極的に情報を収集し、関係機関と連携しながら、これらの制度を最大限に活用して、あなたの素敵な未来を切り拓きましょう。

継続的改善と成長への道筋

KPI設定とPDCAサイクルによるブラッシュアップ

有機農業経営の継続的改善と成長には、具体的なKPI(重要業績評価指標)設定と、それに伴うPDCAサイクルのブラッシュアップが不可欠です。

有機農業は、環境や市場の変化に柔軟に対応していく必要があります。KPIを設定し、定期的にその達成度を評価することで、経営の現状を客観的に把握できます。そして、PDCAサイクルを回すことで、課題を特定し、改善策を実行し、その効果を検証するという一連のプロセスを継続的に行うことができます。これにより、経営の効率性と収益性を常に高め、持続可能な成長を実現します。

KPIとしては、「単位面積あたりの収量」「販売単価」「販路別の売上比率」「労働時間あたりの売上」「経費率」「土壌有機物含有量」などが考えられます。これらのKPIを月次または四半期ごとに評価し、目標との乖離があれば、栽培方法の見直し、新たな販売戦略の策定、資材の見直しなど、具体的な改善策を立てて実行します。

KPI設定とPDCAサイクルによるブラッシュアップは、有機農業経営を感覚ではなくデータに基づいて進化させるための重要な手法です。常に改善意識を持ち、より良い経営モデルを目指しましょう。

成功モデルをベンチマークした自社モデル進化法

自身の有機農業モデルを進化させるためには、国内外の成功モデルを積極的にベンチマークし、その良い点を自社に取り入れることが有効です。

有機農業の分野では、新たな栽培技術、販売戦略、地域連携モデルなどが日々生まれています。これらの成功モデルから学ぶことで、自社だけでは気づきにくい課題の解決策や、新たなビジネスチャンスを発見することができます。単に模倣するだけでなく、自社の強みや地域特性に合わせてアレンジし、独自のモデルとして進化させていくことが重要です。

例えば、小田原市モデルタウンの地域連携や茨城県モデル団地の補助金活用、ふしちゃんファームのブランディング戦略などを参考に、自身の経営に適用できないかを検討します。他農家の見学、農業イベントへの参加、専門誌やウェブサイトでの情報収集などを通じて、常に最新の成功事例を学び、自身の経営に活かしましょう。

成功モデルのベンチマークは、有機農業経営の継続的改善と成長を促すための強力なエンジンです。常に学びの姿勢を持ち、自身のモデルを柔軟に進化させることで、素敵な未来を掴み取ってください。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。