有機農業は、環境に優しく、消費者からの需要も高まっている魅力的な分野です。しかし、「本当にこれで食べていけるのだろうか?」「慣行農業と比べて収益はどう違うのだろう?」といった経営面での不安を抱えている方も少なくないのではないでしょうか。特に、新規参入を検討している方や、慣行農業からの転換を考えている既存の農家さんにとって、具体的な数値に基づいた経営の見通しは非常に重要です。

この記事では、そんなあなたの疑問や不安を解消するために、有機農業の経営指標を徹底的に解説します。有機農業と慣行農業の収益性や労働時間の違い、品目ごとの具体的な指標、そして経営を安定させるためのリスク管理や資金計画まで、網羅的にご紹介します。

本記事を読むことで、あなたは有機農業で成功するための具体的な経営戦略を立てられるようになり、自信を持って次のステップへ進めるでしょう。さらに、コスト削減やブランド化といった収益アップの秘訣、そして補助金や支援制度の活用方法まで身につけ、持続可能な農業経営を実現する道筋が見えてきます。

もし、これらの情報を知らずに有機農業を始めてしまうと、予期せぬ収量変動やコスト増に直面したり、適切な販路が見つからずに経営が不安定になったりするリスクがあります。貴重な時間と労力を無駄にしないためにも、ぜひこの記事で有機農業経営の「現在地」と「未来」を明確に描き、成功への道を切り拓いてください。

目次

有機農業経営指標の基礎理解と重要性とは?

有機農業の経営指標とは?

有機農業における経営指標とは、あなたの農場の経済的な状態や効率性を示す数値のことです。これらを活用することで、現在の経営状況を客観的に把握し、将来の営農計画や投資判断をより根拠に基づいたものにできます。

定義と目的

有機農業の経営指標は、一般的な農業経営指標と同様に、粗収益、経営費、生産コスト、所得、労働時間などを指します。その目的は、慣行農業と比較した際の収益性の違いや、有機農業特有のコスト構造を明確にし、経営改善のための具体的な方向性を見出すことです。

| 指標名 | 定義 | 目的 |

| 粗収益 | 販売収入から直接的な変動費を差し引いた額 | 農業活動全体の売上高と利益の概算を把握する |

| 経営費 | 粗収益を得るためにかかった全ての費用(人件費、資材費など) | 経営活動で発生する費用を把握し、削減の可能性を探る |

| 所得 | 粗収益から経営費を差し引いた最終的な利益 | 経営の最終的な採算性を評価する |

| 労働時間 | 栽培から販売までにかかった総作業時間 | 労働生産性を評価し、作業効率化の余地を探る |

営農計画・投資判断への活用ポイント

経営指標を具体的に活用することで、以下のようなメリットがあります。

- 目標設定の具体化: 「売上を〇〇円増やす」「労働時間を〇〇時間削減する」といった具体的な目標を設定できます。

- 課題の明確化: 経費の中で何が最も高額なのか、どの作業に時間がかかりすぎているのかといった課題を特定できます。

- 投資の意思決定: 新しい設備導入や作物の転換を検討する際に、投資効果を数値でシミュレーションし、リスクを評価できます。

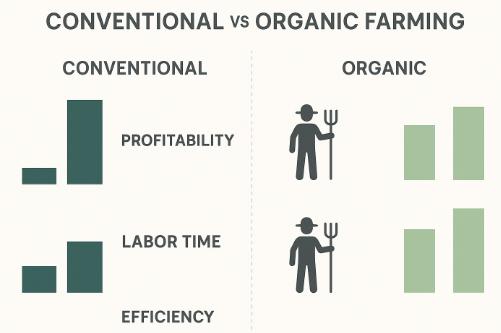

慣行農業との比較でわかる「収益性」と「労働時間」

有機農業は、化学肥料や農薬を使用しないため、慣行農業とは異なる経営特性を持ちます。特に収益性と労働時間の比較は、有機農業の経営を理解する上で非常に重要です。

収益性(粗収益・利益率)の比較

一般的に、有機農産物は慣行農産物よりも高単価で取引される傾向があります。これは、消費者の安全志向や環境意識の高まり、そして有機JAS認証などの付加価値によるものです。しかし、単収(単位面積あたりの収量)が慣行農業に比べて低くなる場合があるため、一概に粗収益が高いとは限りません。

| 項目 | 有機農業 | 慣行農業 |

| 単価 | 高め | 一般的 |

| 単収 | 低めの場合あり | 高め |

| 粗収益 | 品目や販路により変動 | 比較的安定 |

| 利益率 | コスト管理と単価次第で高くなる可能性 | 一般的 |

※収益性は品目、栽培方法、販路によって大きく異なります。

労働時間・時給・作業効率の違い分析

有機農業は、除草や病害虫対策に手間がかかるため、慣行農業に比べて労働時間が長くなる傾向があります。しかし、適切な作業計画と効率化、そして高単価販売が実現できれば、時間当たりの所得を向上させることも可能です。

- 労働時間: 除草や病害虫の防除を有機的な方法で行うため、手作業の割合が増え、慣行農業よりも長くなる傾向があります。

- 時給: 高単価販売や生産効率の改善によって、労働時間が増加しても時給換算で高い所得を得られる可能性があります。

- 作業効率: 有機農業では、土づくりや多様な作物の栽培管理など、特定の作業に高い専門性や手間を要するため、作業効率の改善が重要な課題となります。

【品目別】有機農業経営指標と具体事例→水稲・野菜・果樹の他、地域別の比較など

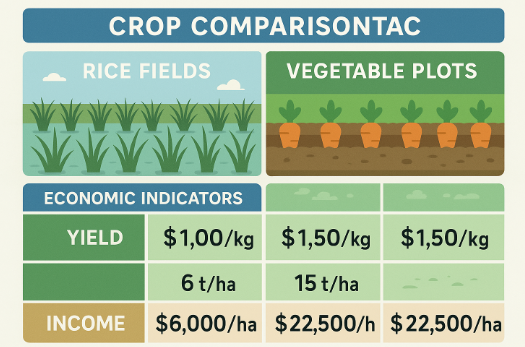

有機農業の経営指標は、栽培する品目によって大きく異なります。ここでは、水稲、野菜、果樹を中心に、それぞれの経営指標と具体的な事例を見ていきましょう。

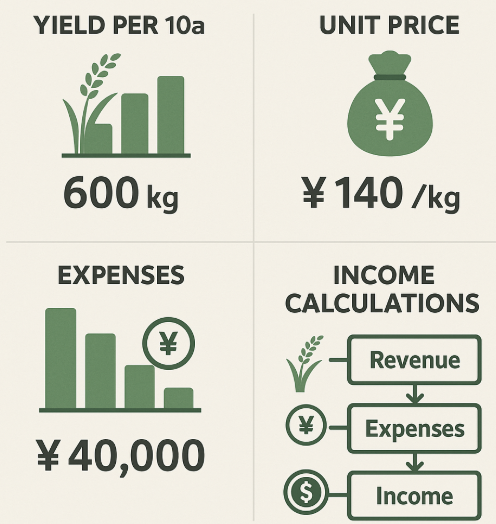

有機水稲の経営指標:10a当たり収量・単価・経費・所得

有機水稲は、慣行水稲に比べて除草などの手間が増えるため、労働時間が増加する傾向にあります。しかし、高単価で販売できるため、所得を確保できる可能性があります。

収量と単価データの見方

有機水稲の収量は、慣行水稲と比較して一般的に2~3割程度低くなると言われています。しかし、有機JAS認証米や特別栽培米として販売することで、通常の水稲よりも高い単価で取引されることが期待できます。

例えば、農林水産省の調査によると、有機水稲の10aあたり収益性・所得については、以下の事例が報告されています。

| 項目 | 慣行水稲(全国平均) | 有機水稲(事例) |

| 10a当たり収量 | 約500kg | 約350~400kg |

| 販売単価(玄米1kgあたり) | 約250円 | 約400~600円 |

これらのデータを見る際は、あくまで平均や事例であり、実際の収量や単価は土壌条件、栽培技術、販路などによって大きく変動することに注意が必要です。

経費構成と所得計算方法

有機水稲の主な経費は、種子・苗代、肥料費(有機質肥料)、動力光熱費、農具費、労賃などです。特に、除草や病害虫対策の手間が増えるため、労賃の割合が大きくなる傾向があります。所得は、「粗収益 − 経営費」で算出されます。

- 粗収益: 10a当たり収量 × 販売単価

- 経営費: 種子・苗代 + 肥料費 + 動力光熱費 + 農具費 + 労賃 など

- 所得: 粗収益 − 経営費

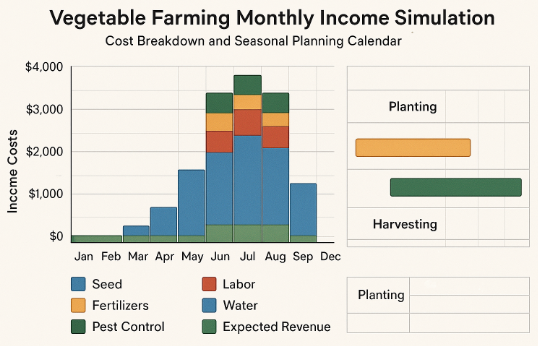

有機野菜の経営指標:月収シミュレーションとコスト比較

有機野菜は多品目栽培が一般的で、計画的な作付けと効率的な販売戦略が月収を安定させる鍵となります。

月収シミュレーションの作成手順

有機野菜の月収シミュレーションでは、まず年間の作付け計画を立て、それぞれの品目の予想収量、販売単価、栽培期間、出荷時期を詳細に洗い出します。

- 年間作付け計画の策定: どの野菜を、いつ、どれくらいの量で栽培するかを決定します。

- 品目別収量・単価の予測: 各野菜の単位面積あたりの収量と予想販売単価を過去のデータや市場調査に基づいて設定します。

- 栽培・出荷時期の特定: 各野菜の栽培期間と出荷が見込まれる時期を特定します。

- 月別売上高の算出: 各月の出荷予定量と単価から、月ごとの売上高を算出します。

- 月別経費の算出: 各月の資材費、労賃、運送費などの経費を洗い出し、月別に算出します。

- 月収の算出: 月別売上高から月別経費を差し引き、月収をシミュレーションします。

慣行栽培とのコスト比較

有機野菜の栽培では、化学肥料や合成農薬の代わりに有機質肥料や生物的防除を行うため、資材費の項目や金額が慣行栽培と異なります。また、手作業による除草や病害虫対策に手間がかかるため、人件費の割合が高くなる傾向にあります。

| 項目 | 有機栽培 | 慣行栽培 |

| 肥料費 | 有機質肥料主体、高価な場合あり | 化学肥料主体、比較的安価 |

| 農薬費 | 原則不使用(または天然由来の資材) | 合成農薬を使用、費用が発生 |

| 除草費 | 手作業、機械除草、マルチングなど手間とコスト増 | 除草剤の使用が一般的、コスト低減 |

| 人件費 | 手作業の増加により高まる傾向 | 機械化により低減できる可能性 |

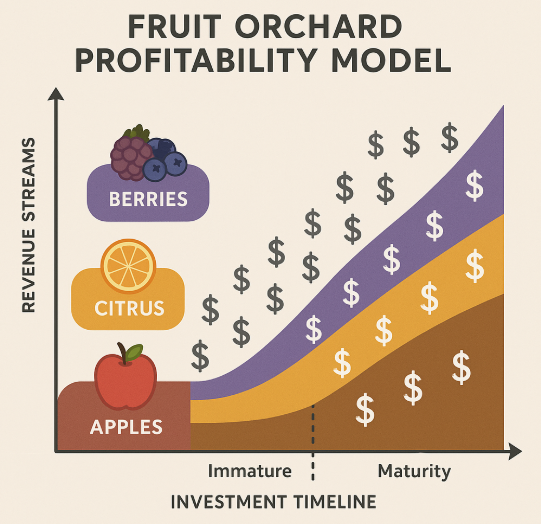

有機果樹など、その他の品目:収益性モデルと成功事例

果樹やその他の特用作物(薬草など)は、栽培に時間がかかるものの、安定した収益が期待できる可能性があります。

主な果樹の経営指標比較

有機果樹栽培は、病害虫管理が難しく、収量も慣行栽培に比べて不安定になりがちです。しかし、高単価での販売や加工品の開発によって、高い収益性を実現している事例もあります。

| 品目 | 栽培期間 | 初期投資 | 特徴 |

| 有機リンゴ | 長期(数十年) | 高い | 病害虫管理が難しく、熟練の技術が必要。高単価販売が可能。 |

| 有機ミカン | 長期(数十年) | 中程度 | 比較的栽培しやすいが、販路確保とブランド化が重要。 |

| 有機ブルーベリー | 中期(数年~) | 比較的低い | 短期間で収益化が可能。観光農園などと組み合わせやすい。 |

小規模・大規模事例の違い

有機農業の成功事例は、経営規模によって戦略が大きく異なります。

- 小規模事例: 直売所や個人向けの宅配、オンラインショップなど、消費者との直接的な繋がりを重視し、高単価での販売を目指すことが多いです。少量多品目栽培でリスクを分散し、特定の作物に付加価値をつけることで収益を上げています。

- 大規模事例: 広大な農地を活用し、特定の品目を大量生産することで、生産効率を高めます。企業との契約栽培や加工品の製造・販売を通じて、安定的な収益基盤を築いているケースが多く見られます。ブランド化やマーケティングにも力を入れ、市場での優位性を確立しています。

地域別・都道府県別比較:北海道をはじめとする有機農業経営指標の地域特性とは?

地域ごとの気候や土壌、市場の特性は、有機農業の経営に大きな影響を与えます。

北海道の成功モデル分析

北海道は広大な農地と冷涼な気候を活かし、大規模な有機農業が展開されています。特に、じゃがいも、玉ねぎ、小麦などの畑作物において、有機栽培の成功事例が多く報告されています。

- 大規模化による効率性: 広大な農地を活用し、機械化を進めることで、人件費を抑え、生産効率を高めています。

- 流通・加工体制の整備: 大規模生産に対応した流通システムや加工施設が整備されており、安定的な販路を確保しています。

- ブランド化の推進: 地域全体で有機農産物のブランド化を進め、消費者に安心と信頼を提供することで、高単価販売を実現しています。

都道府県別データの活用方法

農林水産省や各都道府県の農業試験場、普及指導センターなどでは、地域ごとの農業経営指標や有機農業に関するデータが公開されています。これらのデータを活用することで、あなたが就農を検討している地域や栽培したい品目について、より具体的な経営イメージを掴むことができます。

- 公的データベースの活用: 農林水産省の「農業経営統計調査」や、各都道府県の農業白書などを参考に、地域の平均的な収益性や経営費を確認できます。

- 地域の特性理解: 気候、土壌、病害虫の発生状況、流通経路などを事前に調査し、あなたの営農計画に反映させることが重要です。

【テンプレ】有機農業経営指標の作成方法・活用ステップを紹介!課題発見・改善策も

経営指標は、ただ数値を集めるだけでなく、それを分析し、経営改善に繋げるためのツールとして活用することが重要です。

有機農業経営指標の作成方法:粗収益・経営費・生産コストの集計

正確な経営指標を作成するためには、日々の農業活動における収支データを詳細に記録し、整理することが不可欠です。

必要データの収集と整理

以下のデータを日頃から記録し、整理しましょう。

- 販売記録: 品目ごとの販売量、単価、販売先、販売日

- 購入記録: 種子、苗、肥料、資材、燃料などの購入量と金額

- 労働時間記録: 品目ごと、作業内容ごとの労働時間(自身と雇用の両方)

- 設備投資記録: 農機具や施設の購入費用、修繕費など

- その他経費: 光熱水費、通信費、運搬費、保険料など

これらのデータは、会計ソフトやExcelなどで日次・月次・年次で集計できるように整理しておくことが望ましいです。

【テンプレート】有機農業経営指標の算出に役立つひな形を活用しよう

経営指標の算出には、農林水産省や各地域の農業団体が提供しているテンプレートや、市販の農業会計ソフトを活用するのがおすすめです。これにより、必要な項目を漏れなく集計し、正確な指標を効率的に算出できます。

- 農林水産省提供のテンプレート: 農林水産省「農業経営改善計画書」などに経営指標の記載欄があり、参考になります。

- 市販の農業会計ソフト: 多くの会計ソフトには、農業簿記に対応した機能が搭載されており、自動で経営指標を算出できるものもあります。

データベースを活用した数値検証のコツを紹介!地域・品目別の比較手法など

算出した自社の経営指標が、果たして妥当な数値なのかを検証するためには、公的なデータベースを活用し、地域や品目ごとの平均値と比較することが有効です。

公的データベースの使い方

農林水産省の「農業経営統計調査」や「作物の生産費調査」では、全国の農家の経営状況や品目ごとの生産コストに関する詳細なデータが公開されています。これらのデータベースを参考にすることで、あなたの農場の収益性やコストが、全国平均や地域平均と比べてどの位置にあるのかを把握できます。

- 農林水産省「農業経営統計調査」: 農林水産省ウェブサイトから閲覧できます。

- 各都道府県の農業試験場・普及指導センター: 地域独自の経営指標データや、成功事例に関する情報を提供している場合があります。

自社データとの照合方法

公的データベースの数値と自社の経営指標を比較する際は、以下の点に留意しましょう。

- 比較条件の統一: 面積(10aあたり)、品目、栽培方法(露地・施設など)といった比較条件をできる限り揃えます。

- 差異の分析: なぜ自社の数値が平均よりも高いのか、あるいは低いのか、その原因を具体的に分析します。例えば、肥料費が高いのであれば、使用量が多いのか、単価が高いのかなどを深掘りします。

- 改善点の特定: 分析結果に基づいて、コスト削減や収量増加、作業効率化など、具体的な改善点を特定します。

有機農業指標活用による課題発見と改善策:作業効率・労働負荷の改善で安定成長につなげよう

経営指標の分析を通じて課題を発見したら、それに対する具体的な改善策を立て、実行に移すことが重要です。特に有機農業では、作業効率の向上と労働負荷の軽減が大きな課題となることがあります。

作業効率化の着眼点

- 作業の標準化: 各作業の手順を明確にし、標準化することで、作業ムラの軽減や新人教育の効率化を図ります。

- 機械導入・活用: 除草機や播種機、運搬機など、作業の省力化に繋がる機械の導入を検討します。既存の機械を最大限に活用するための工夫も重要です。

- スマート農業技術の導入: センサーによる土壌水分管理や、ドローンによる生育状況の把握など、IT技術を活用して作業の最適化を図ることも有効です。

労働負荷軽減の具体策

- 作業分散・ピーク時の平準化: 収穫や定植など、特定の時期に集中する作業を分散させたり、アルバイトやパートを効果的に活用したりすることで、労働負荷を平準化します。

- 休憩の徹底と作業環境の改善: 熱中症対策や適切な休憩時間の確保、作業しやすい服装・道具の選定など、労働者の安全と健康に配慮した環境づくりを進めます。

- 共同作業・連携: 周辺の農家との共同作業や、地域連携によって、特定の作業の効率化や負担軽減を図ることも可能です。

有機農業経営指標における収益性アップのコツ:コスト削減とプレミアム戦略

有機農業で収益性を高めるには、単に生産量を増やすだけでなく、生産コストの削減と、有機農産物ならではの付加価値を高める戦略が不可欠です。

生産コストを削減して有機農業経営指標を改善するコツ!除草・病害虫対策と堆肥・土づくりなど

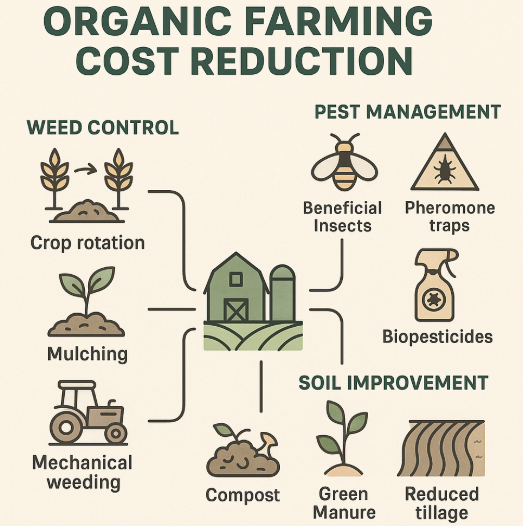

有機農業は、慣行農業に比べて除草や病害虫対策に手間がかかり、コストが増加する傾向があります。しかし、適切な技術と戦略でこれらのコストを抑えることができます。

除草・病害虫対策コストの抑え方

- 除草対策:

- 機械除草の活用: 管理機や除草機など、機械による除草を取り入れることで、手作業の負担と時間を削減します。

- マルチング: 生分解性マルチや敷き藁などを活用し、雑草の発生を抑制します。

- 輪作・間作: 作物の種類を変えたり、異なる作物を一緒に植えたりすることで、特定の雑草の繁茂を防ぎます。

- 病害虫対策:

- 抵抗性品種の選択: 病害虫に強い品種を選ぶことで、発生リスクを低減します。

- 天敵利用: アブラムシの天敵であるテントウムシなど、益虫を活用して害虫の増加を抑えます。

- 物理的防除: 防虫ネットや粘着シートなどを用いて、物理的に病害虫の侵入を防ぎます。

堆肥・土づくり改善による収量向上

有機農業における最も重要な基盤の一つが土づくりです。良質な堆肥の施用や適切な土壌管理によって、土壌の健康状態を維持・向上させ、作物の生育を促進し、結果的に収量アップと病害虫に強い作物育成に繋がります。

- 良質な堆肥の施用: 自家製堆肥や地域の有機資源を有効活用し、土壌の微生物相を豊かにします。これにより、作物が栄養を吸収しやすくなり、病害虫への抵抗力も高まります。

- 土壌診断に基づく施肥: 定期的な土壌診断を行い、土壌の栄養バランスを把握した上で、必要な有機質肥料を適切な量で施用します。過剰な施肥はコスト増につながるだけでなく、環境負荷も高めます。

- 緑肥作物の導入: 栽培期間中に緑肥作物を導入することで、土壌の物理性改善、有機物の供給、雑草抑制などの効果が期待できます。

付加価値創出による有機農業経営指標の改善方法→価格プレミアム・高単価・差別化の手法など

有機農産物は、その生産方法から付加価値が高く評価される傾向にあります。この特性を活かし、価格プレミアムを獲得し、高単価で販売するための戦略を立てましょう。

価格プレミアム戦略の設計

- 有機JAS認証の取得: 有機JAS認証は、有機農産物であることの信頼性を保証し、消費者に対する強力なアピールポイントとなります。これにより、一般の農産物よりも高い価格を設定しやすくなります。

- 栽培方法の透明化: 消費者に栽培過程を公開したり、農園の見学を受け入れたりすることで、安心感を醸成し、製品への信頼を高めます。

- ストーリーテリング: 生産者の想いや農園の歴史、栽培におけるこだわりなどを伝えることで、製品に物語性を持たせ、消費者との感情的な繋がりを深めます。

差別化のためのブランド要素

- 独自のブランド名とロゴ: 記憶に残りやすく、農園のコンセプトを表現するブランド名とロゴを作成します。

- パッケージデザイン: 環境に配慮した素材や、商品の魅力を引き出すデザインを採用することで、店頭での存在感を高めます。

- 品質の均一化と安定供給: 高品質な農産物を安定的に供給することで、ブランドの信頼性を確立します。

ブランド化マーケティングと6次産業化で有機農業経営指標を改善するコツ

生産した農産物の価値を最大限に引き出し、より高い収益を得るためには、ブランド化と6次産業化への展開が有効です。

ブランド化のステップ

- コンセプトの明確化: あなたの農園や作物の「らしさ」を定義し、どのような価値を消費者に提供したいのかを明確にします。

- ターゲット顧客の設定: 誰に、どのような方法で商品を届けたいのかを具体的に設定します。

- ブランドアイデンティティの構築: ブランド名、ロゴ、パッケージ、ウェブサイトなど、ブランドを構成する要素を統一します。

- プロモーション活動: SNS、ウェブサイト、イベント出展などを通じて、ブランドの認知度を高めます。

6次産業化による新規販路開拓

6次産業化とは、農業(1次産業)が加工(2次産業)や販売・サービス(3次産業)まで手掛けることで、新たな付加価値を生み出す取り組みです。

- 加工品の開発: 規格外品や余剰農産物を加工し、ジャム、ピクルス、乾燥野菜、ジュースなどの商品として販売することで、収益機会を拡大します。

- 体験型サービス: 収穫体験、農業体験、加工体験など、消費者が農園に直接訪れて楽しめるサービスを提供することで、新たな収益源を確保し、ファンを増やします。

- レストラン・カフェの運営: 自ら生産した農産物を使った料理を提供するレストランやカフェを運営することで、製品の魅力を最大限にアピールし、単価アップに繋げます。

有機農業経営指標のリスクを管理する方法→安定経営につなげよう

有機農業は、その特性上、慣行農業とは異なるリスクを抱えることがあります。これらのリスクを事前に把握し、適切な対策を講じることで、安定した経営を目指しましょう。

難しい経営を乗り越える圧倒的なリスク管理で有機農業経営指標の安定化を高めよう

有機農業は、化学合成農薬や化学肥料を使用しないため、病害虫の発生や天候不順による収量変動のリスクが慣行農業よりも高くなる傾向があります。

有機農業特有のリスク項目

| リスク項目 | 具体例 | 対策例 |

| 収量変動リスク | 病害虫の多発、異常気象(干ばつ、長雨)による作物の生育不良、収量減 | 多品目栽培によるリスク分散、耐病性・耐虫性品種の導入、気象情報に基づく栽培管理の徹底 |

| 価格変動リスク | 市場価格の低迷、需要の減少 | 契約栽培、直売所やECサイトを通じた直接販売、加工品開発による付加価値化 |

| 品質リスク | 病害虫による品質低下、見た目の問題 | 適切な栽培管理による品質維持、選果・選別基準の明確化、加工品としての活用 |

| 労力リスク | 除草や病害虫対策に要する労働時間の増加、熟練者の確保の難しさ | 機械化・省力化技術の導入、研修制度の充実、共同作業の推進 |

| 土壌汚染リスク | 周辺農地からの農薬飛散、過去の土壌残留農薬 | 有機JAS認証の基準順守、土壌診断の定期的な実施、緩衝帯の設置 |

リスク評価とモニタリング手法

これらのリスクを評価し、常にモニタリングすることで、早期に問題を発見し、対処することが可能です。

- リスクマップの作成: 発生可能性と影響度を軸に、各リスクを視覚化し、優先順位をつけます。

- 定期的なデータ収集と分析: 収量、病害虫の発生状況、気象データ、市場価格などを定期的に記録し、傾向を分析します。

- 専門家との連携: 農業指導機関やコンサルタント、地域のベテラン農家など、専門家からの助言を積極的に求めます。

初期投資・資金計画による有機農業経営指標の改善方法→補助金・助成金・支援事業活用など

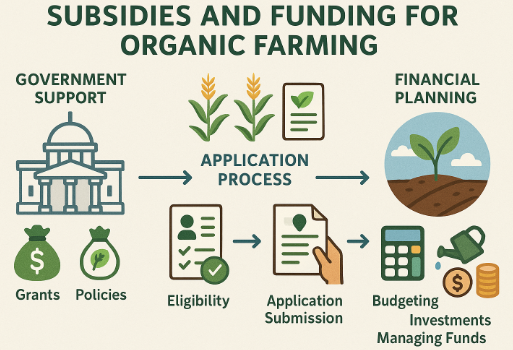

有機農業を始めるにあたっては、農地の確保、農機具の購入、施設整備など、まとまった初期投資が必要となります。これらの資金を効率的に調達するためには、国や自治体の補助金・助成金、支援事業を積極的に活用することが重要です。

主な補助金・助成金の種類

| 種類 | 概要 | 具体例 |

| 新規就農者向け支援 | 新規就農を希望する者に対し、研修費用や準備資金などを支援 | 農業次世代人材投資資金(準備型・経営開始型)、就農支援資金 |

| 有機農業転換・推進支援 | 有機農業への転換を促進するための支援 | 有機農業推進総合対策交付金、環境保全型農業直接支払交付金 |

| 施設・機械導入支援 | 農業用機械や施設の導入を支援 | 強い農業づくり交付金、産地生産基盤パワーアップ事業 |

| 経営改善・多角化支援 | 農業経営の改善や6次産業化などを支援 | 経営体育成支援事業、農山漁村振興交付金 |

参考: 農林水産省「有機農業を始める」、J-Net21 中小企業ビジネス支援サイト「有機農業の始め方と補助金・助成金」

申請手順と申請時の注意点

補助金・助成金は、それぞれ申請期間、対象者、要件が異なります。事前に情報収集を行い、計画的に申請を進めましょう。

- 情報収集: 農林水産省のウェブサイト、各都道府県の農業関連部署、地域の農業協同組合などで最新の情報を確認します。

- 要件確認: 申請資格、対象経費、補助率、上限額などを詳細に確認します。

- 計画書作成: 申請する事業の目的、内容、資金計画、期待される効果などを具体的に記載した計画書を作成します。

- 相談: 地域の農業指導機関や金融機関、行政書士などに相談し、アドバイスを求めることをお勧めします。

- 申請: 必要書類を揃え、期日までに提出します。

申請時の注意点:

- 締切厳守: 申請期間は限られているため、余裕を持って準備を進めましょう。

- 詳細な計画: 漠然とした計画ではなく、具体的な数値目標や実施スケジュールを盛り込んだ計画書を作成することが重要です。

- 資金の確実性: 補助金は後払いとなることが多いため、自己資金や融資など、一時的な資金繰りについても計画しておく必要があります。

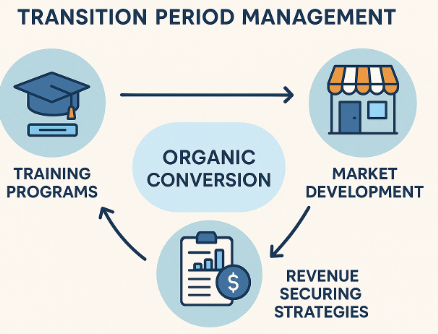

転換期間中の収益確保でも有機農業経営指標の改善が可能→技術習得研修・販路開拓の実践法など

慣行農業から有機農業への転換期間は、収量が安定せず、経営が不安定になりがちです。この期間を乗り越えるためには、技術習得と販路開拓が鍵となります。

技術習得のための研修プログラム

有機農業は、慣行農業とは異なる栽培技術や知識が求められます。効果的な研修プログラムを活用し、実践的なスキルを習得しましょう。

- 国や地方自治体の研修: 農林水産省や各都道府県の農業試験場、農業大学校などで開催される有機農業に関する研修に参加しましょう。

- 民間団体・NPOの研修: 有機農業の普及に取り組む民間団体やNPOが主催する実践的な研修プログラムも多数あります。

- 先進農家での実地研修: 実際に有機農業を成功させている農家で実地研修を受けることは、生きた知識と技術を学ぶ上で非常に有効です。

販路開拓のステップと事例

転換期間中から安定した収益を確保するためには、多様な販路を構築することが重要です。

- 既存顧客へのアプローチ: 慣行栽培の農産物を購入してくれていた顧客に対し、有機転換の取り組みを伝え、理解と協力を求めます。

- 直接販売の強化:

- 直売所・道の駅: 地域住民や観光客向けの直売所や道の駅に出品し、消費者の反応を直接確認します。

- 宅配サービス: 自社で宅配サービスを開始したり、既存の有機農産物宅配業者と提携したりすることで、安定的な顧客層を確保します。

- ECサイト: 自社のウェブサイトやオンラインストアを開設し、全国の消費者に向けた販売チャネルを構築します。

- 契約栽培の推進: レストラン、ホテル、スーパーマーケット、学校給食など、特定の事業者と契約を結び、安定的な出荷量を確保します。これは価格の安定にも繋がります。

- 加工品による差別化: 転換期間中の規格外品や少量生産の作物を加工品として販売することで、収益性を高めます。

成功事例で学ぶ!有機農業経営指標の改善のコツとは

有機農業で成功を収めている農家の事例から、具体的な経営戦略やマーケティング手法を学びましょう。

北海道×野菜×果樹の成功モデル→直売・契約栽培で有機農業経営指標の改善!

北海道の広大な土地と冷涼な気候を活かし、野菜や果樹の有機栽培で成功している事例は数多くあります。特に、直売と契約栽培を組み合わせることで、安定した収益を確保しているモデルが注目されています。

直売所運営のポイント

- 魅力的な品揃え: 多品目栽培を行い、年間を通じて多様な野菜や果物を揃えることで、顧客の来店頻度を高めます。

- 鮮度と品質の維持: 採れたての新鮮な野菜や果物を提供することで、リピーターを獲得します。

- 情報発信: 栽培方法のこだわり、生産者の顔、レシピ提案など、積極的に情報を発信し、顧客との信頼関係を築きます。

- 体験型イベント: 収穫体験や料理教室など、消費者が農園に足を運ぶきっかけとなるイベントを企画し、地域コミュニティとの繋がりを強化します。

契約栽培による安定収入確保

- 長期的な関係構築: 信頼できる取引先(レストラン、給食センター、加工業者など)と長期的な契約を結ぶことで、安定した販売先と価格を確保します。

- 需要予測と生産計画: 契約先のニーズを正確に把握し、それに合わせた生産計画を立てることで、廃棄ロスを減らし、効率的な生産を実現します。

- 多様な契約形態: 全量買い取り契約、単価保証契約など、リスクを分散するための多様な契約形態を検討します。

大規模法人のブランド化・マーケティング事例

大規模な有機農業法人は、生産から加工、販売までを一貫して行うことで、高い収益性を実現しています。その成功の鍵は、徹底したブランド化とマーケティング戦略にあります。

企業事例から見る成功要因

- 一貫した生産・加工・販売体制: 独自の加工施設を持ち、新鮮な有機野菜を加工品(カット野菜、冷凍野菜、ジュースなど)として提供することで、商品の付加価値を高め、年間を通じて安定した供給を可能にしています。

- 徹底した品質管理: 有機JAS認証の取得はもちろんのこと、独自の品質基準を設け、安全で高品質な農産物を消費者へ提供しています。

- 先進的な技術導入: ドローンによる圃場管理、データ分析に基づく栽培最適化など、スマート農業技術を積極的に導入し、生産効率と品質向上を図っています。

マーケティング施策の具体例

- ブランドストーリーの発信: ウェブサイトやSNSを通じて、企業の理念、生産者の想い、栽培のこだわりなどを積極的に発信し、消費者とのエンゲージメントを高めています。

- 有名シェフや小売店とのコラボレーション: 著名なシェフとのタイアップや、大手スーパーマーケットでの販促キャンペーンなどを通じて、ブランド認知度を向上させ、新規顧客を獲得しています。

- メディア露出の積極化: テレビ、雑誌、ウェブメディアなどを活用し、自社の取り組みや製品の魅力を幅広く伝えています。

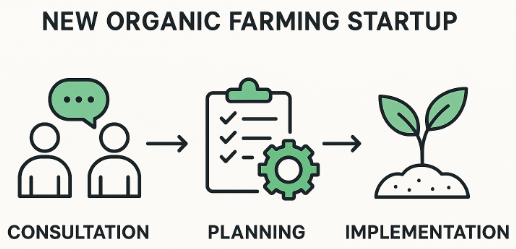

新規就農者向け!有機農業経営指標を改善する手順:相談→計画→実践まで

新規で有機農業を始める方にとって、経営指標の理解と活用は、成功への大きな一歩となります。

相談窓口・支援機関の活用法

新規就農を検討する際は、まず以下の相談窓口や支援機関を活用しましょう。

- 都道府県の農業指導機関: 各都道府県の農業試験場や農業改良普及センターでは、新規就農に関する相談、技術指導、研修情報の提供などを行っています。

- 全国農業会議所: 「全国新規就農相談センター」を運営し、新規就農希望者への情報提供や相談対応を行っています。

- 市町村の農政担当部署: 地域ごとの補助金制度や、空き農地の情報などを提供しています。

- 農業法人やベテラン農家: 実際に有機農業を営む先輩農家から、実践的なアドバイスや現場の情報を得ることができます。

営農計画策定のポイント

具体的な営農計画を策定する際は、経営指標の視点を取り入れることが重要です。

- 目標設定: 「〇年後に月収〇〇万円を達成する」「〇年間で有機JAS認証を取得する」など、具体的な目標を設定します。

- 品目選定: 地域の気候風土、土壌、市場のニーズ、自身の興味などを考慮し、栽培する品目を選定します。その際、それぞれの品目の経営指標(予想収量、単価、経費など)を事前に調査し、収益性をシミュレーションします。

- 資金計画: 初期投資、運転資金、生活費などを具体的に算出し、補助金や融資の活用を検討します。

- 販路計画: 直売、宅配、契約栽培など、どのような販路で販売していくのかを具体的に計画します。

- 栽培計画: 年間作付け計画、資材調達、作業スケジュールなどを詳細に立案します。

- リスク対策: 天候不順、病害虫発生、価格変動などのリスクに対する具体的な対策を盛り込みます。

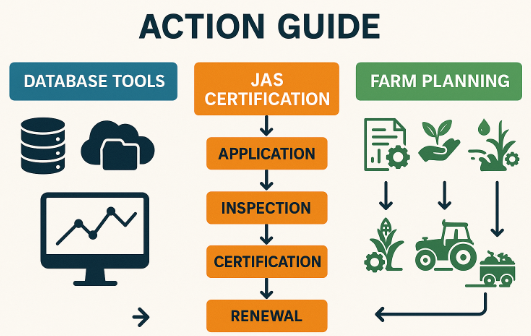

有機農業経営指標を使いこなすコツ→データベース・有機JAS認証・無農薬栽培など

有機農業経営指標は、単なる数値の羅列ではありません。これらを日々の経営に活かし、あなたの農場を持続的に発展させるための行動ガイドです。

データベース・ツールの活用で有機農業経営指標を改善するコツ

経営指標を効率的に作成・管理するためには、適切なデータベースやツールの活用が不可欠です。

無料/有料ツールの比較

経営規模や予算、求める機能によって、最適なツールは異なります。

| ツール区分 | 特徴 | メリット | デメリット |

| 無料ツール | Excel、Googleスプレッドシートなど表計算ソフト | コストがかからない、カスタマイズの自由度が高い | 専門知識が必要、機能が限定的、データ連携が難しい場合がある |

| 有料ツール | 農業会計ソフト、営農管理システムなど | 農業に特化した機能、自動集計、データ連携、サポート体制が充実 | 初期費用や月額費用がかかる、導入に手間がかかる場合がある |

効率的なデータ入力と管理

- 記録の習慣化: 日々の作業記録、収穫量、販売量、経費などをこまめに記録する習慣をつけましょう。スマートフォンアプリなどを活用すると便利です。

- 統一された記録方法: 誰が記録しても同じ形式になるよう、記録方法や用語を統一します。

- 定期的な集計と分析: 週ごと、月ごと、年ごとにデータを集計し、経営指標を算出し、分析する時間を設けましょう。

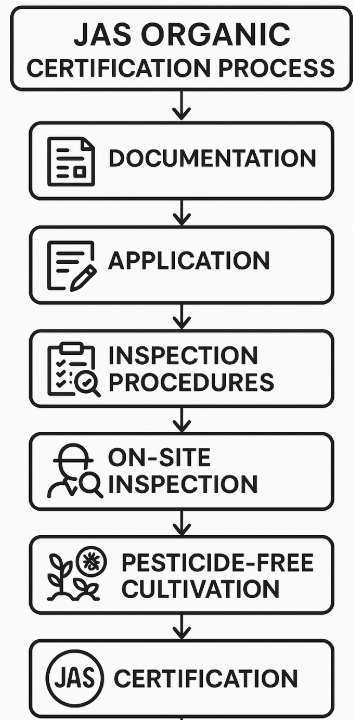

有機JAS認証・無農薬栽培のステップをふんで有機農業経営指標を改善しよう

有機JAS認証は、有機農産物として販売するために不可欠な制度であり、消費者の信頼を得る上で重要な要素です。

認証取得の流れ

- 研修の受講: 有機JAS制度に関する研修を受講し、制度の概要や基準を理解します。

- 有機JAS生産行程管理者の認定: 登録認証機関に申請し、書面審査や実地検査を経て認定を受けます。

- ほ場(圃場)の準備: 有機JAS基準を満たす土壌や栽培環境を整備します。転換期間(2年以上)が必要です。

- 生産行程の記録: 栽培方法、資材の使用、病害虫対策など、全ての生産行程を詳細に記録します。

- 検査・審査: 登録認証機関による定期的な検査や審査を受け、基準が守られているかを確認します。

無農薬栽培の導入ポイント

有機JAS認証は、無農薬栽培だけでなく、有機質肥料の使用や土づくりなど、総合的な管理が求められます。単に農薬を使わないだけでなく、健全な土壌環境を整え、病害虫に強い作物を育てるための工夫が必要です。

- 土づくりの徹底: 良質な堆肥の施用、緑肥の導入、土壌診断に基づく施肥など、土壌の健康を維持するための取り組みを強化します。

- 輪作・間作の導入: 連作障害を防ぎ、病害虫の発生を抑制するために、異なる作物を組み合わせた輪作や間作を取り入れます。

- 生物多様性の保全: 農場内に多様な生物が生息できる環境を整えることで、天敵となる益虫を増やし、病害虫のバランスを保ちます。

今から始める営農計画策定の具体的な手順→短期~長期を見据えて有機農業経営指標を改善しよう

有機農業の成功は、明確な目標と具体的な行動計画から始まります。

短期・中期・長期目標の設定

- 短期目標(1年以内): 例:有機JAS認証の転換期間を開始する、特定の品目で月〇〇万円の売上を目指す。

- 中期目標(3~5年): 例:有機JAS認証を取得し、安定的な収益基盤を確立する、新たな加工品を開発し販路を拡大する。

- 長期目標(5年以上): 例:地域で有機農業をリードする存在になる、地域と連携した6次産業化モデルを構築する。

アクションプラン作成のポイント

目標達成のために、何を、いつまでに、どのように行うのかを具体的に記したアクションプランを作成しましょう。

| 行動項目 | 具体的な内容 | 担当者 | 期限 |

| 資金計画 | 補助金情報の収集と申請準備 | (自身の名前) | 〇月〇日 |

| ほ場準備 | 土壌診断の実施、堆肥の投入計画 | (自身の名前) | 〇月〇日 |

| 販路開拓 | 地元の直売所へ出品交渉 | (自身の名前) | 〇月〇日 |

| 技術習得 | 有機農業研修への参加 | (自身の名前) | 〇月〇日 |

これらのステップを着実に実行することで、あなたの有機農業経営は着実に前進するでしょう。

有機農業の経営指標に関するご質問はございますか? 具体的なシミュレーションや、特定の品目に関する詳細情報など、お気軽にお尋ねください。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。