有機農業の成功は、適切な「管理」にかかっています。土づくりから病害虫対策、そして日々の記録まで、多岐にわたる管理業務をいかに効率的に、そして効果的に行うかが、安定した収益と持続可能な農業を実現する鍵となります。

この記事では、有機農業を志す新規就農者の方から、さらなる効率化を目指すベテラン農家の方、そして家庭菜園でプロの技を取り入れたい方まで、あらゆる方が実践できる有機農業管理の極意を解説します。

目次

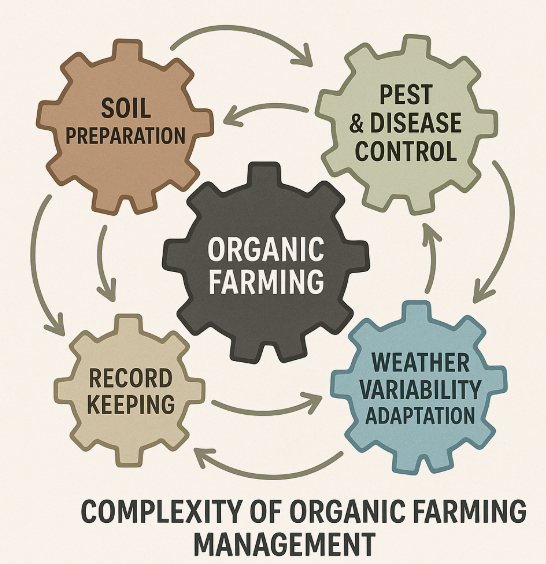

有機農業管理の全体像と「難しい」理由

有機農業管理は、自然の摂理に基づきながらも、緻密な計画と実行が求められる複雑な分野です。なぜ「難しい」と感じられるのか、その理由と全体像を把握することから始めましょう。

有機農業管理のポイントは以下の通りです。

- 定義と重要性の理解: 有機農業管理が何を意味し、なぜ重要なのかを明確にする。

- 慣行栽培との違いの把握: 有機農業特有の課題とそれに対する管理の必要性を理解する。

- リスク要因への対応: 気象変動や病害虫など、有機農業で直面しやすいリスクへの対策フレームワークを学ぶ。

この項目を読むと、有機農業管理の全体像を把握し、なぜ専門的な知識と継続的な管理が不可欠なのかを理解できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、有機農業への取り組みが漠然としたものになり、具体的な課題に直面した際に適切な対応が難しくなるでしょう。

有機農業管理の定義と重要性

有機農業管理とは、有機農業の原則に基づき、持続可能な生産システムを構築・維持するための包括的な活動を指します。具体的には、土壌の健全性維持、生物多様性の促進、病害虫や雑草の総合的な管理、そして有機JAS認証取得・維持のための厳格な記録管理などが含まれます。

その重要性は、単に農産物を生産するだけでなく、環境保全、食の安全性の確保、そして農業経営の安定化に直結する点にあります。適切な管理を行うことで、土壌の地力が向上し、病害虫の発生を抑制し、ひいては高品質な農産物を安定的に供給することが可能になります。

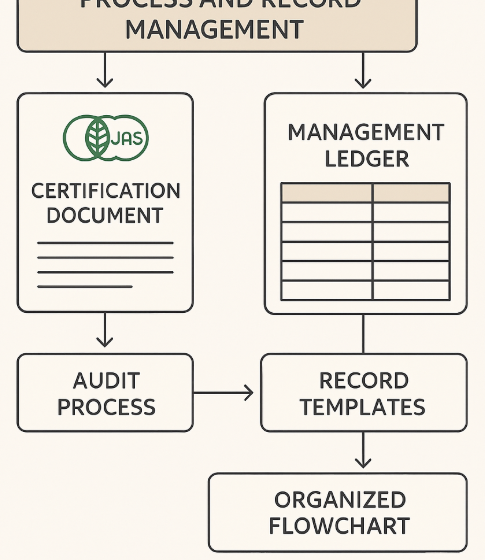

生産工程管理の役割と必要性

生産工程管理は、有機農業において非常に重要な役割を担います。これは、播種から収穫、出荷に至るまでの全ての生産過程において、有機JASの基準に適合していることを確認し、記録することです。

| 項目 | 概要 | 詳細 |

| 役割 | 有機JAS基準の遵守と品質確保 | 生産工程における全ての作業が有機JASの基準を満たしているかを確認し、最終的な農産物の有機性を保証します。 |

| 必要性 | 認証維持とトレーサビリティの確保 | 有機JAS認証を維持するためには、厳格な生産工程管理が不可欠です。また、万が一問題が発生した際にも、生産履歴を遡ることで原因究明や対応が可能となり、消費者への信頼性維持に繋がります。 |

管理簿・記録の基本構成

有機農業における管理簿・記録は、有機JAS認証の維持に必須であり、日々の作業や資材の使用状況を明確にするためのものです。主な記録は以下の要素で構成されます。

- 圃場台帳: 各圃場の基本情報(所在地、面積、過去の作物など)を記録します。

- 栽培履歴: 播種、定植、施肥、病害虫防除、収穫などの作業日時、内容、使用資材などを詳細に記録します。

- 資材購入・使用記録: 有機JASで使用が認められている資材の購入日、種類、量、使用圃場などを記録します。

- 転換期間記録: 慣行栽培から有機栽培への転換期間中、有機JAS基準に従って管理されていることを示す記録です。

これらの記録は、有機JASの監査時に重要な判断材料となるだけでなく、自身の栽培管理を振り返り、改善していく上でも不可欠なデータとなります。

慣行栽培との違いと主な課題(気象変動・病害虫・雑草害)

慣行栽培と有機農業の最も大きな違いは、化学合成農薬や化学肥料の使用の有無にあります。慣行栽培ではこれらを積極的に活用し、生産効率を高めますが、有機農業ではこれらに頼らず、自然の力を最大限に引き出す栽培方法が求められます。

この違いが、有機農業における特有の課題を生み出します。主な課題としては、以下の3点が挙げられます。

- 気象変動への対応: 有機農業は自然の恩恵を受ける反面、異常気象による被害を受けやすい傾向があります。

- 病害虫の発生: 化学農薬に頼れないため、病害虫の発生抑制や蔓延防止に高度な知識と工夫が必要です。

- 雑草害: 除草剤を使用できないため、雑草管理が大きな労力となります。

慣行農法と有機農法の比較ポイント

慣行農法と有機農法は、目指すところは同じ「持続的な農業」でありながら、そのアプローチは大きく異なります。主な比較ポイントは以下の通りです。

| 比較項目 | 慣行農法 | 有機農法 |

| 農薬・肥料の使用 | 化学合成農薬・化学肥料を積極的に使用 | 化学合成農薬・化学肥料は原則不使用 |

| 土壌管理 | 化学肥料による養分補給が主 | 堆肥・緑肥などで土壌の物理性・生物性を改善し、地力向上を重視 |

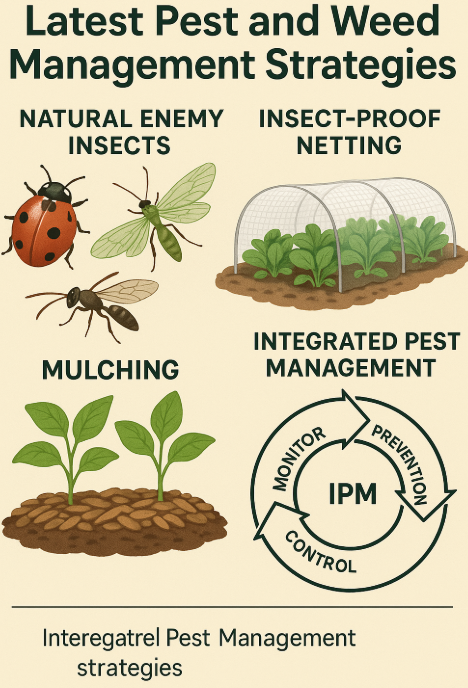

| 病害虫対策 | 殺虫剤・殺菌剤による防除が主 | 天敵の利用、輪作、物理的防除など総合的防除(IPM)を重視 |

| 雑草対策 | 除草剤による防除が主 | 耕種的防除(マルチ、不耕起など)、物理的防除(手作業、機械除草)を重視 |

| 環境負荷 | 使用資材によっては環境負荷の可能性がある | 環境負荷の低減、生物多様性の保全を重視 |

| 認証制度 | 特になし | 有機JAS認証など、厳格な基準に基づく認証制度が存在 |

リスク要因別対策のフレームワーク

有機農業におけるリスク要因に対し、効果的な対策を講じるためのフレームワークを構築することは非常に重要です。

| リスク要因 | 具体的な対策例 | ポイント |

| 気象変動(干ばつ、集中豪雨、冷害など) | 耐候性品種の導入適切な水管理(灌水、排水対策)土壌の保水性・排水性改善(堆肥投入など)防風林や防虫ネットの設置 | 地域や作物の特性に合わせた品種選定気象情報の早期入手と対策計画の立案土壌の健全性維持が基本 |

| 病害虫の発生 | 輪作による病原菌の抑制天敵昆虫の利用(生物的防除)抵抗性品種の導入物理的防除(防虫ネット、捕虫器など)土壌の微生物バランスの改善 | 病害虫の早期発見と識別総合的病害虫管理(IPM)の導入農薬に頼らない多様な防除法の組み合わせ |

| 雑草害 | マルチング(ワラ、ビニールなど)不耕起栽培の導入機械除草(耕うん機、除草機など)緑肥の活用栽培密度の調整 | 雑草の生態を理解した上での対策初期の雑草抑制が重要労力とコストのバランスを考慮した方法の選択 |

有機JAS認証管理と記録の極意

有機農業を志す上で避けて通れないのが、有機JAS認証です。この認証は、あなたの生産する農産物が有機の基準を満たしていることを公的に証明するものであり、消費者からの信頼を得る上で不可欠です。ここでは、認証取得から日々の記録、そして監査への対応まで、有機JAS認証管理の極意を解説します。

有機JAS認証管理と記録のポイントは以下の通りです。

- 認証取得の全ステップ: 申請から審査、そして圃場管理基準までを理解する。

- 管理記録の徹底: 日々の栽培履歴や圃場台帳の付け方、テンプレートの活用方法をマスターする。

- 監査対応と費用管理: 監査前のチェックリストや更新手続き、コスト最適化のポイントを押さえる。

この項目を読むと、有機JAS認証取得・維持のための具体的な道筋が見え、認証取得に向けた不安を解消できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、有機JAS認証の取得が難しくなったり、維持するための手間が増大したりする可能性があります。

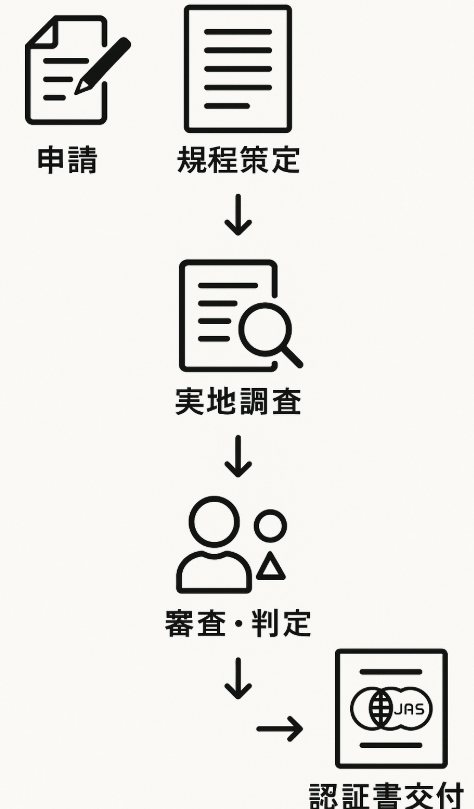

有機JAS認証取得方法と認証手順

有機JAS認証は、農林水産大臣が定めた「有機農産物の日本農林規格」に基づいて行われます。認証を取得するためには、登録認証機関による審査を受け、その基準に適合していると認められる必要があります。

申請から審査までのステップ

有機JAS認証取得の主なステップは以下の通りです。

| ステップ | 内容 | 備考 |

| 1. 認証の申込み | 登録認証機関に認証の申込みを行います。 | 複数の登録認証機関があるので、費用やサービス内容を比較検討しましょう。 |

| 2. 有機農産物の生産行程管理規定の作成 | 有機JASの基準に基づいた生産管理計画書を作成します。 | 栽培計画、病害虫・雑草管理、資材管理、記録方法などを具体的に記述します。 |

| 3. 実地調査(監査) | 登録認証機関の担当者が圃場を訪問し、生産工程管理規定通りに実践されているか、有機JASの基準を満たしているかを確認します。 | 記録簿の確認、圃場の状況、資材の管理状況などがチェックされます。 |

| 4. 審査・判定 | 実地調査の結果に基づき、認証機関が審査を行い、合否を判定します。 | 不適合な点があれば、改善を求められることがあります。 |

| 5. 認証書の交付 | 審査に合格すれば、認証書が交付され、有機JASマークの使用が認められます。 | 認証は有効期間があり、定期的な更新が必要です。 |

圃場管理基準と認証要件

有機JAS認証における圃場管理基準は厳格に定められています。主な要件は以下の通りです。

- 転換期間の設置: 慣行栽培を行っていた圃場は、有機栽培に転換後、農産物によって定められた期間(通常2〜3年間)は「有機」として表示できません。

- 隔離・緩衝帯の設置: 周囲の慣行栽培圃場からの農薬や化学肥料の飛散を防ぐため、十分な距離を確保するか、緩衝帯(防風林など)を設ける必要があります。

- 禁止物質の不使用: 化学合成農薬、化学肥料、遺伝子組み換え技術などは一切使用できません。

- 土壌の健全性維持: 堆肥や緑肥などを用いて、土壌の有機物含量を高め、健全な土壌環境を維持することが求められます。

- 生物多様性の保全: 環境への配慮や生物多様性の保全に努める必要があります。

これらの基準は、農林水産省のウェブサイトで公開されている「有機農産物の日本農林規格」で詳細を確認できます。

管理記録の付け方とテンプレート活用

有機JAS認証を維持するためには、日々の栽培管理を詳細に記録することが不可欠です。適切な記録は、監査時の証明になるだけでなく、自身の栽培改善にも役立ちます。

栽培履歴記入例・圃場台帳の作成方法

栽培履歴と圃場台帳は、有機農業における最も重要な記録です。

| 記録の種類 | 記入例・作成方法 |

| 栽培履歴 | 【記入例】 日付:2025年7月27日 作業内容:キュウリ定植 圃場名:第一圃場 品種名:〇〇キュウリ 使用資材:自家製堆肥(施用量:50kg/10a)、有機JAS適合資材〇〇液肥(施用量:10L/10a) 特記事項:土壌水分良好、病害虫の発生なし 【作成方法】 作業ごとに日付、圃場、作物、作業内容、使用資材、量などを具体的に記録します。病害虫の発生状況や気象条件なども適宜記録し、後の振り返りに役立てます。ノートやエクセル、専用のアプリなど、自身に合ったツールで継続的に記録します。 |

| 圃場台帳 | 【作成方法】 圃場ごとに、所在地、面積、区画番号、過去の栽培作物、転換期間の開始日などを記録します。圃場の特徴(土壌の種類、日当たり、水はけなど)や、過去の土壌診断結果なども記載すると良いでしょう。圃場の地図を作成し、各区画の配置を明確にしておくと、作業計画の立案や記録の管理がしやすくなります。 |

管理記録テンプレートの選び方・カスタマイズ

管理記録テンプレートは、記録作業を効率化するために非常に役立ちます。

| 項目 | 内容 |

| テンプレートの選び方 | 簡潔性: 必要な項目が網羅されており、かつ記入しやすいシンプルなデザインを選びましょう。カスタマイズ性: 自身の栽培品目や規模に合わせて、項目を追加したり削除したりできる柔軟性のあるものが望ましいです。利用形態: 紙ベース、エクセル、専用アプリなど、自身の作業環境やITスキルに合ったものを選びましょう。 |

| カスタマイズのポイント | 栽培している作物の種類やサイクルに合わせて、記録項目を調整します。病害虫の発生パターンや、特定の管理作業(例:剪定、誘引)など、自身の栽培で特に重要な項目を追加します。土壌の状況や気象データなど、環境要因に関する記録項目を追加すると、より詳細な分析が可能になります。 |

監査ポイントと更新手続き・費用管理

有機JAS認証は一度取得すれば終わりではありません。定期的な監査と更新手続きが必要となります。これらを適切に行い、費用も効率的に管理することが重要です。

監査前チェックリスト

監査は、有機JASの基準が適切に守られているかを確認する重要な機会です。監査前に以下の項目をチェックしておきましょう。

- 管理記録の整理: 栽培履歴、資材購入・使用記録、圃場台帳などが全て最新の状態に保たれ、すぐに提示できるように整理されていますか。

- 資材の管理: 有機JAS適合資材が適切に保管され、禁止資材と混同しないように区別されていますか。

- 圃場の状態: 圃場は有機JASの基準に従って管理されていますか(緩衝帯の維持、禁止物質の痕跡がないかなど)。

- 機械・器具の清掃: 慣行栽培と併用している場合、機械や器具は使用前に十分に清掃されていますか。

- 従業員の知識: 従業員全員が有機JASの基本原則と自身の担当する管理業務について理解していますか。

更新申請の流れとコスト最適化

有機JAS認証は通常1年ごとに更新が必要です。

| 項目 | 内容 |

| 更新申請の流れ | 認証有効期限の約3ヶ月〜半年前から、登録認証機関から更新の案内が届きます。指示に従い、更新申請書と必要な記録(前年度の栽培履歴など)を提出します。新規認証時と同様に、実地調査(監査)が行われる場合があります。審査を経て、問題がなければ認証が更新されます。 |

| コスト最適化 | 複数機関の比較: 複数の登録認証機関から見積もりを取り、費用やサポート体制を比較検討しましょう。効率的な記録管理: 日々の記録を効率的に行うことで、監査対応の時間を短縮し、人件費を削減できます。資材の計画的購入: 有機JAS適合資材のまとめ買いや、自家製堆肥の活用などで資材コストを抑えましょう。助成制度の活用: 各自治体や国の有機農業支援に関する助成制度や補助金を積極的に活用しましょう。 |

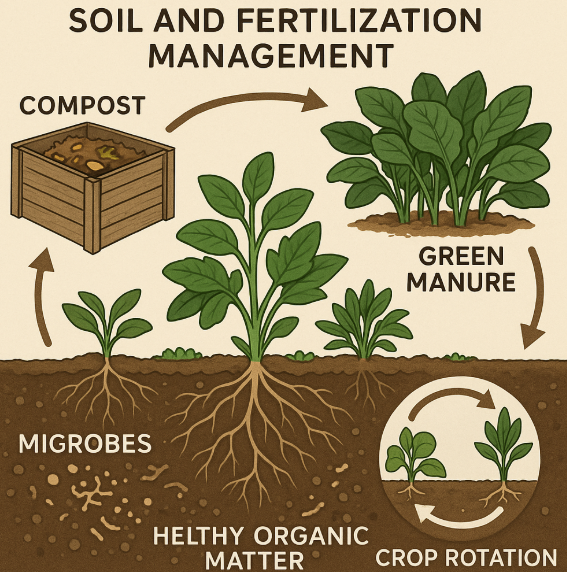

土壌管理・肥培管理の実践テクニック

有機農業の根幹をなすのが「土づくり」です。健全な土壌は、作物の生育を促し、病害虫への抵抗力を高めます。ここでは、有機農業における土壌管理と肥培管理の具体的なテクニックを解説します。

土壌管理・肥培管理の実践テクニックのポイントは以下の通りです。

- 土づくりの基本: 堆肥や緑肥、微生物資材を活用した地力向上の方法を学ぶ。

- 施肥設計と肥料選び: 適切な施肥計画の立て方と、有機肥料・堆肥の品質を見極める方法を知る。

- 輪作管理の計画: 連作障害対策としての輪作の重要性と具体的なパターンを学ぶ。

この項目を読むと、有機農業における土壌の重要性を理解し、持続可能な土づくりと効率的な肥培管理を実現できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、連作障害や病害虫の発生、収量の低下といった問題に直面しやすくなります。

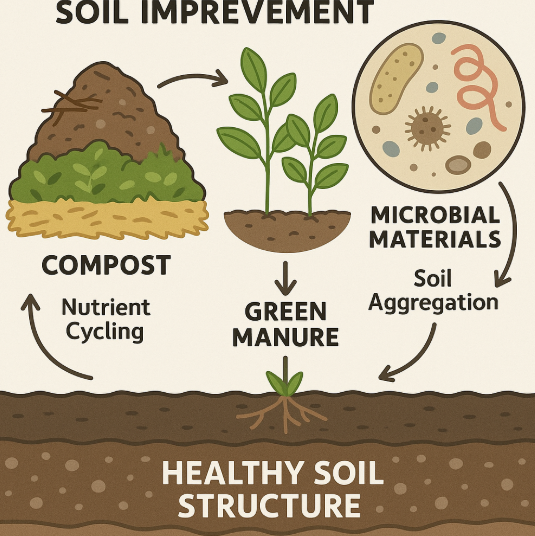

土づくりの基本と有機土壌改良手法

有機農業における土づくりは、単に肥料を与えることではありません。土壌中の微生物相を豊かにし、物理性、化学性、生物性のバランスを整え、作物が健全に育つ環境を整えることです。

堆肥・緑肥の活用方法

堆肥と緑肥は、有機土壌改良の柱となる資材です。

| 資材の種類 | 活用方法 | 効果 |

| 堆肥 | 完熟堆肥を播種・定植前に圃場全体に均一に施用し、土壌とよく混ぜ込む。作物の生育段階に応じて、追肥として施用することも可能。自作する場合は、適切に切り返しを行い、完熟させる。 | 土壌の団粒構造を促進し、通気性・保水性・排水性を向上させる。土壌微生物の多様性を高め、地力向上に貢献する。微量要素を補給し、健全な作物生育を促す。 |

| 緑肥 | 作物の収穫後や休閑期に、マメ科(クローバー、ヘアリーベッチなど)やイネ科(ライ麦、エンバクなど)の緑肥作物を栽培する。開花前や開花期に土中にすき込む。 | 有機物の補給により、土壌の肥沃度を高める。根による土壌の物理性改善(硬盤破砕など)。特定の緑肥は線虫抑制効果や病原菌抑制効果も期待できる。雑草の抑制効果。 |

微生物資材で地力向上するポイント

微生物資材は、土壌中の微生物活動を活性化させ、地力向上を助ける資材です。

- 多様な微生物の導入: 土壌に不足している微生物群(例:乳酸菌、酵母菌、光合成細菌など)を含む資材を選び、多様な微生物相を構築することを目指しましょう。

- 適切な施用時期と方法: 微生物は生きた状態での効果が期待されるため、製品の説明書に従い、適切な時期と方法で施用することが重要です。土壌水分が適度にある時や、播種・定植時などが効果的です。

- 有機物との併用: 微生物は有機物をエサとして活動するため、堆肥や緑肥などの有機物と併用することで、より高い効果が期待できます。

- 土壌環境の改善: 微生物資材の効果を最大限に引き出すには、土壌の物理性や化学性が整っていることが前提です。過度な土壌の締め固まりや、極端なpHは微生物活動を阻害します。

施肥設計・肥料選び方と堆肥管理

有機農業における施肥は、化学肥料のように即効性を期待するのではなく、土壌の地力を高め、ゆっくりと養分を供給することで、作物の健全な生育を促します。

施肥計画の立て方ステップ

施肥計画を立てる際は、以下のステップを踏みましょう。

- 1. 土壌診断の実施: まず、土壌診断を行い、土壌のpH、主要養分(窒素、リン酸、カリウム)の含有量、有機物含量などを把握します。これにより、土壌の現状と不足している養分を特定できます。

- 2. 作物の養分要求量の把握: 栽培する作物の種類や品種、目標収量に応じた養分要求量を調べます。作物の生育ステージによって必要な養分量が異なることも考慮に入れましょう。

- 3. 施肥量の決定: 土壌診断の結果と作物の養分要求量に基づき、施用する有機肥料や堆肥の種類と量を決定します。過剰な施用は環境負荷を高めるだけでなく、作物にも悪影響を及ぼす可能性があります。

- 4. 施肥時期と方法の計画: 元肥、追肥のタイミングや、施用方法(全面施用、畝間施用など)を計画します。作物の生育状況や気象条件に合わせて柔軟に対応できる計画を立てましょう。

- 5. 施肥後の評価と調整: 施肥計画通りに実施した後も、作物の生育状況や土壌の変化を観察し、必要に応じて次年度の計画を調整します。

有機肥料・堆肥の品質チェック方法

有機肥料や堆肥の品質は、その効果に大きく影響します。以下の点に注目して品質をチェックしましょう。

| 項目 | チェックポイント | 備考 |

| 堆肥の完熟度 | 色は黒褐色で、元の材料が判別できないほど分解が進んでいるか。アンモニア臭がなく、土のような良い香りがするか。握って軽く握ると崩れる程度で、適度な水分を含んでいるか。 | 未熟な堆肥は土壌中でガスを発生させたり、病原菌を増やす可能性があるため注意が必要です。 |

| 有機肥料の種類と成分 | 使用されている原材料が明確か。窒素、リン酸、カリウムなどの主要成分比率が表示されているか。有機JAS適合資材であることを確認しましょう。 | 目的の作物や土壌の状態に合った成分比の肥料を選びましょう。 |

| 異物の混入 | ガラス、プラスチック片、金属片などの異物が混入していないか確認しましょう。 | 異物の混入は、作業の妨げになるだけでなく、土壌汚染の原因にもなります。 |

| 信頼できる供給源 | 信頼できる生産者や販売店から購入しましょう。 | 品質管理がしっかりしている供給源を選ぶことが重要です。 |

輪作管理の計画と事例

輪作は、同じ圃場で異なる種類の作物を順番に栽培することで、土壌の健全性を維持し、連作障害を防ぐための重要な管理手法です。

作物別輪作パターン

輪作は、単に作物を入れ替えるだけでなく、作物の種類や科目を考慮して計画を立てる必要があります。

| 輪作パターン | 特徴と効果 | 具体例 |

| 科別輪作 | 同じ科の作物を連続して栽培するのを避け、異なる科の作物を組み合わせます。同じ科の作物は同じ養分を多量に吸収したり、同じ病害虫に侵されやすい傾向があるためです。 | ナス科(トマト)マメ科(エダマメ)ウリ科(キュウリ)アブラナ科(キャベツ)の順に栽培 |

| 深根性・浅根性輪作 | 根の張る深さが異なる作物を組み合わせることで、土壌の異なる層から養分を吸収し、土壌の物理性を改善します。 | 深根性作物(ゴボウ、麦類)浅根性作物(レタス、ホウレンソウ)の順に栽培 |

| 多肥性・少肥性輪作 | 多くの養分を必要とする作物と、比較的少ない養分で育つ作物を組み合わせることで、土壌中の養分バランスの偏りを防ぎます。 | 多肥性作物(ナス、トマト)少肥性作物(イモ類、豆類)の順に栽培 |

| 緑肥の組み込み | 輪作体系の中に緑肥作物を組み込むことで、土壌への有機物補給や病害虫抑制効果を高めます。 | 主作物緑肥作物主作物の順に栽培 |

輪作による連作障害対策

連作障害は、同じ作物を同じ圃場で連続して栽培することで、土壌中の特定の病原菌や害虫が増えたり、特定の養分が偏って吸収されたりすることで起こる生育不良のことです。輪作は、この連作障害を効果的に防ぐための最善策の一つです。

- 病害虫の抑制: 異なる作物を栽培することで、特定の病原菌や害虫のライフサイクルを断ち切り、土壌中での増殖を抑制します。例えば、特定の野菜に寄生する線虫は、その野菜が栽培されない期間が続くと減少します。

- 土壌養分のバランス改善: 作物によって吸い上げる養分の種類や量が異なるため、輪作を行うことで土壌中の養分バランスの偏りを防ぎ、特定の養分欠乏や過剰蓄積を防ぎます。

- 土壌構造の改善: 深根性作物と浅根性作物を組み合わせることで、土壌の異なる層に根が張り、土壌の物理的な構造を改善し、通気性や排水性を高めます。

病害虫管理・雑草対策の最新ノウハウ

有機農業において、病害虫管理と雑草対策は常に頭を悩ませる課題です。化学農薬に頼れないからこそ、自然の摂理を理解し、総合的な視点から効果的な対策を講じる必要があります。ここでは、最新のノータルウハウと実践事例を紹介します。

病害虫管理・雑草対策の最新ノウハウのポイントは以下の通りです。

- 有機病害虫防除の具体策: 物理的防除や生物的防除など、多様な手法を組み合わせる。

- IPM導入と害虫駆除: モニタリングや防除記録の付け方を学び、効果的な駆除テクニックを習得する。

- 雑草管理のメカニズム: マルチングや不耕起栽培の利点、除草器具の選定ポイントを理解する。

- 雑草対策事例と手法比較: 手作業と機械、被覆資材など、様々な手法のメリット・デメリットを比較検討する。

この項目を読むと、化学農薬に頼らない病害虫管理と雑草対策の具体的な手法を習得し、病害虫や雑草による被害を最小限に抑えることができるようになります。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、病害虫や雑草が蔓延し、収量や品質に深刻な影響が出る可能性があります。

有機病害虫防除の具体策

有機農業における病害虫防除は、単一の手法に頼るのではなく、様々な手法を組み合わせた総合的なアプローチが不可欠です。

物理的防除(遮光・トラップなど)

物理的防除は、病害虫の侵入や増殖を物理的に妨げる手法です。

| 物理的防除の具体例 | 効果 | ポイント |

| 防虫ネット・不織布 | 害虫の侵入を物理的に遮断します。 | 目合いの細かさで効果が変わるため、対象害虫に合わせた選択が必要です。作物の生育段階に合わせてトンネル掛けやべた掛けを使い分けましょう。 |

| 粘着トラップ | 黄色や青色の粘着シートで害虫を誘引・捕獲します。 | アブラムシ、コナジラミ、アザミウマなどに効果的です。害虫の種類によって効果的な色や設置場所が異なります。大量発生を抑制する効果よりも、発生初期の発見や密度調査に有効です。 |

| シルバーマルチ | 銀色の光を反射させ、アブラムシなどの害虫の飛来を抑制します。 | 地温上昇抑制効果もあります。光の反射により、作物の生育促進効果も期待できます。 |

| 遮光 | 日差しを遮ることで、特定の害虫(例:ハダニ)の活動を抑制したり、作物のストレスを軽減します。 | 過度な遮光は作物の生育不良につながるため、適切な遮光率を選びましょう。 |

| フェロモントラップ | 性フェロモンを利用して特定の害虫を誘引し、捕獲します。 | 害虫の発生状況をモニタリングしたり、大量捕獲による密度低下を狙います。特定の害虫に特化した対策です。 |

生物的防除(天敵・微生物利用)

生物的防除は、病害虫の天敵や拮抗微生物などを活用して、病害虫の密度を抑制する手法です。

- 天敵昆虫の利用: アブラムシの天敵であるテントウムシや、ハダニの天敵であるチリカブリダニなどを利用します。これらを計画的に放飼したり、圃場周辺の環境を整えて自然に天敵が定着しやすいようにします。

- 微生物農薬の活用: 病原菌や害虫に特異的に作用する微生物(例:BT剤、ボーベリア・バシアーナ菌など)を利用します。これらは、特定の病害虫にのみ効果を発揮し、他の生物や環境への影響が少ないのが特徴です。

- 土壌微生物の活用: 土壌中の微生物バランスを整えることで、土壌病害の発生を抑制します。健全な土壌環境は、病原菌の増殖を抑え、作物の抵抗力を高めます。

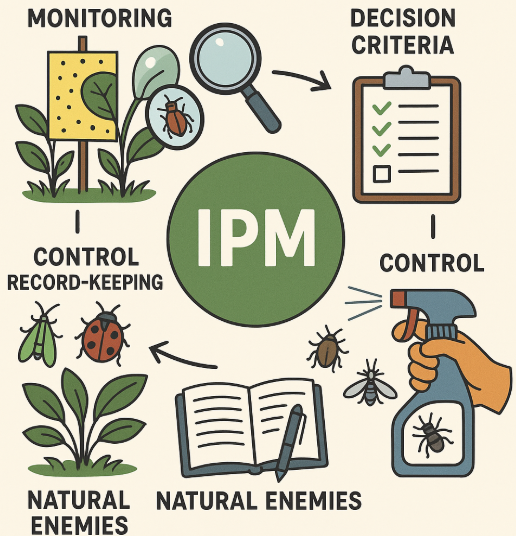

IPM導入事例と害虫駆除テクニック

IPM(Integrated Pest Management:総合的病害虫・雑草管理)は、様々な防除技術を効果的に組み合わせ、環境への負荷を低減しながら病害虫を管理する手法です。

モニタリング方法と判断基準

IPMの基本は、病害虫の発生状況を正確に把握するためのモニタリングです。

| モニタリング方法 | 具体的な内容 | 判断基準の例 |

| 目視による巡回調査 | 定期的に圃場を巡回し、作物の生育状況や病害虫の発生状況を目視で確認します。葉の裏、新芽、花などに特に注意して観察します。 | 病斑や食害痕の有無特定の害虫の初期発生の確認被害株の割合が一定基準を超えた場合、対策を検討 |

| 捕虫器の設置 | 粘着トラップやフェロモントラップなどを設置し、捕獲された害虫の種類と数を定期的にカウントします。 | 捕獲数が急増した場合、その害虫の発生密度が高まっていると判断特定の害虫の初飛来時期や最盛期を把握 |

| 病害虫診断 | 異常が見られる株の一部を採取し、専門機関で病害虫の診断を行います。 | 発生している病害虫を特定し、適切な対策を選択診断結果に基づいて、他の対策(例:天敵放飼、有機JAS適合農薬の散布)を検討 |

防除記録の付け方

防除記録は、IPMを実践する上で不可欠です。以下の項目を記録しましょう。

- 日付: 防除作業を行った日付

- 圃場名・作物名: 作業を行った圃場と栽培作物

- 病害虫名: 対象となった病害虫の種類

- 防除方法: 行った防除方法(例:手取り除草、天敵放飼、有機JAS適合農薬散布)

- 使用資材: 使用した資材名、濃度、使用量

- 効果: 防除後の病害虫の発生状況や作物の状態

- 特記事項: 天候、作業者の所見など

これらの記録を継続的に取ることで、どの防除方法が効果的であったか、いつ頃特定の病害虫が発生しやすいかなどを把握し、次年度以降の防除計画に役立てることができます。

雑草管理の抑制メカニズム

有機農業における雑草管理は、除草剤が使用できないため、栽培開始前から計画的に行う必要があります。雑草を「なくす」のではなく、「抑制する」という考え方が重要です。

マルチング・不耕起栽培の利点

マルチングと不耕起栽培は、雑草抑制に非常に効果的な手法です。

| 手法 | 利点 | 注意点 |

| マルチング | 地温の安定土壌水分の保持土壌浸食の防止雑草の光合成を妨げ、発芽・生育を抑制 | 素材の選択(有機JAS適合資材か)設置の手間回収の手間(特にプラスチックマルチ) |

| 不耕起栽培 | 土壌構造の維持土壌微生物の保護有機物の蓄積土中に埋まっている雑草の種子が発芽しにくくなる | 初期の雑草管理が難しい場合がある土壌の通気性や排水性の確保が必要特定の病害虫が増える可能性も考慮 |

除草器具・機械の選定ポイント

手作業での除草は重労働であり、規模が大きくなると非現実的です。適切な除草器具や機械の導入を検討しましょう。

- 規模と圃場条件: 圃場の面積、地形、土壌の種類に合わせて、手押し式除草機、管理機、トラクターに装着する除草機など、最適なタイプを選びましょう。

- 作物の種類と作付け方法: 作物間の距離や株間、畝の形状に合わせて、除草機の爪の形状やアタッチメントを選択します。

- 燃料と動力: ガソリン式、電動式、バッテリー式など、動力源とメンテナンスの容易さを考慮しましょう。

- 安全性と操作性: 作業者の安全を確保できる機能や、操作しやすい設計であるかを確認しましょう。

- コストとメンテナンス: 購入費用だけでなく、維持費用や部品交換のしやすさも考慮に入れます。

雑草対策事例と手法比較

雑草対策は、圃場の状況や作物の種類、利用可能な労働力に応じて最適な手法を組み合わせることが重要です。

手作業 vs 機械手法

雑草対策の基本的な手法である手作業と機械手法について比較します。

| 手法 | メリット | デメリット | 適した状況 |

| 手作業 | 作物を傷つけずにピンポイントで除草が可能根から完全に除去できるため、再生しにくい初期投資が少ない | 非常に労力がかかる広範囲の除草には不向き作業効率が低い | 小規模な家庭菜園や圃場株間の除草など、機械が入りにくい場所初期の雑草発生時 |

| 機械手法 | 広範囲を効率的に除草できる労力を大幅に削減できる作業時間を短縮できる | 初期投資が必要作物を傷つけるリスクがある機械が入りにくい場所や株間は除草が難しい燃料費やメンテナンス費用がかかる | 中〜大規模な圃場畝間など、比較的広い範囲の除草土壌が固く、手作業が困難な場合 |

被覆資材・抑草シートの活用

被覆資材や抑草シートは、雑草の光合成を妨げ、発芽や生育を抑制する効果があります。

- 種類と特徴:

- ポリマルチ: 地温調整、水分保持、雑草抑制に効果的。黒、白、透明、シルバーなど多様な色があり、目的によって使い分ける。有機JAS認証においては、その使用が環境負荷とならないよう注意が必要です。

- 生分解性マルチ: 使用後に土中で分解されるため、回収の手間が省ける。環境負荷が低い。

- 稲わら、落ち葉、もみ殻など(有機物マルチ): 土壌の乾燥防止、地温の安定、有機物の補給、雑草抑制に効果的。土壌生物の活動を活発にする。

- 防草シート: 光を通さない厚手のシートで、長期間の雑草抑制に非常に効果的。通路や休耕地に利用されることが多い。

- 活用ポイント:

- 設置前の除草: シートを敷く前に、雑草を徹底的に除去することが重要です。

- 隙間のない設置: シートと土の間に隙間があると、そこから雑草が伸びてくるため、しっかりと固定し、隙間を作らないように設置しましょう。

- 作物への影響: マルチの種類によっては地温を上げすぎる場合があるため、作物の種類や時期に合わせて選びましょう。

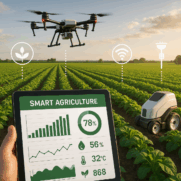

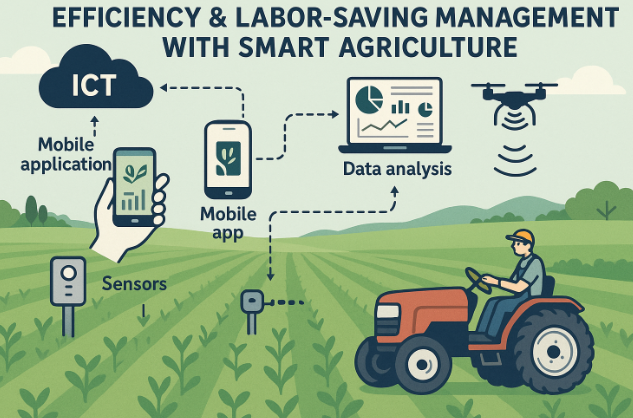

効率化・省力化管理|システム・ツール&スマート農業

有機農業は、慣行農業に比べて手間がかかるというイメージがあります。しかし、現代のテクノロジーを活用することで、管理業務を効率化し、省力化することが可能です。ここでは、システムやツール、スマート農業技術の活用法を紹介します。

効率化・省力化管理|システム・ツール&スマート農業のポイントは以下の通りです。

- 管理効率化の必要性: 労力分析や人員配置最適化でコスト削減を目指す。

- ICT・アプリ・管理システムの活用: 主要アプリの機能比較や、センサー・ドローンによるモニタリングを学ぶ。

- 見える化・データ活用: ダッシュボード構築やデータに基づく意思決定で生産性を向上させる。

この項目を読むと、有機農業における効率化・省力化の重要性を理解し、最新のテクノロジーを活用して生産性向上とコスト削減を実現できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、過剰な労働負担や非効率な作業が続き、経営を圧迫する可能性があります。

管理効率化の必要性とコスト削減術

有機農業は、化学合成資材に頼らない分、手作業や緻密な管理が必要となり、どうしても労力がかかりがちです。しかし、労働力不足や人件費の高騰といった課題に直面する中で、効率化・省力化は喫緊の課題となっています。

その必要性は、経営の持続可能性と競争力の向上にあります。効率化によって労働時間を削減し、生産コストを抑えることで、収益性を高め、安定した農業経営が可能になります。

労力分析と省力化目標の設定

労力分析は、どの作業にどれだけの時間がかかっているかを把握し、省力化の具体的な目標を設定するために不可欠です。

| 項目 | 内容 |

| 労力分析の手順 | 作業内容の洗い出し: 播種、定植、除草、収穫、調製など、全ての作業をリストアップします。作業時間の計測: 各作業に要する時間を、実際にストップウォッチなどで計測します。特定の作業者だけでなく、複数人の平均値を出すとより正確です。労力集中の分析: どの作業に最も労力が集中しているか、非効率な作業はないかを分析します。課題の特定: 労力がかかっている作業の中から、改善の余地がある課題を特定します。 |

| 省力化目標の設定 | 具体的・測定可能な目標: 「除草作業の時間を20%削減する」「収穫時間を10%短縮する」など、数値で表せる目標を設定します。期限の設定: いつまでに目標を達成するか、具体的な期限を設けます。優先順位付け: 労力削減効果が大きい、または改善しやすい作業から優先的に取り組みます。 |

人員配置最適化の方法

人員配置の最適化は、限られた労働力を最大限に活用し、効率的な作業体制を築くための重要な要素です。

- スキルと経験の考慮: 各作業員のスキル、経験、得意分野を把握し、それに合った作業を割り振ることで、作業効率を高めます。

- 多能工化の推進: 複数の作業ができるように、作業員に様々なスキルを習得させることで、急な欠員や作業量の変動にも柔軟に対応できるようになります。

- 作業の標準化とマニュアル化: 各作業の手順を明確にし、マニュアルを作成することで、誰もが一定の品質で作業を行えるようになり、新人教育の時間も短縮できます。

- 作業の平準化: 特定の時期に作業が集中しないよう、年間を通じた作業計画を見直し、作業量を平準化することで、労働力の過不足を解消します。

- 外部リソースの活用: ピーク時の人手不足には、地域のボランティア、短期アルバイト、農業ヘルパーなどの外部リソースを積極的に活用することも検討しましょう。

ICT・アプリ・管理システム活用法

現代の有機農業では、ICT(情報通信技術)や様々なアプリ、管理システムの活用が、効率化・省力化の鍵を握っています。

主要管理アプリの機能比較

農業管理アプリは多種多様であり、それぞれ特徴が異なります。代表的な機能と選定ポイントを比較しましょう。

| アプリの主要機能 | 特徴とメリット | 選定時のポイント |

| 栽培履歴記録 | 播種から収穫までの作業内容、日時、使用資材などをデジタルで記録。有機JAS認証の記録作成が容易になります。 | 入力のしやすさ(音声入力、写真添付など)有機JASの記録様式に準拠しているか圃場や作物の追加・管理のしやすさ |

| 圃場管理・マップ連携 | 圃場ごとの詳細情報(面積、土壌、作物など)を一元管理。GPS連携で作業履歴を自動記録できるものもあります。 | 圃場マップの視認性位置情報の正確性オフラインでの利用可否 |

| 病害虫・雑草診断 | 病害虫の症状写真をアップロードするとAIが診断。対策方法や適切な有機資材を提案してくれるものもあります。 | 診断の精度情報データベースの充実度診断結果に基づく対策の具体性 |

| 資材管理・在庫管理 | 有機肥料や堆肥、資材の在庫状況を管理。使用量や残量を自動計算し、発注タイミングを通知。 | 資材の種類が多い場合でも管理しやすいか購入履歴との連携コスト管理機能の有無 |

| 経営分析・収支管理 | 売上、経費、利益などの収支データを入力・管理。グラフなどで経営状況を可視化し、改善点を把握。 | 入力の簡便さレポート作成機能の充実度会計ソフトとの連携可否 |

センサー・ドローンによるモニタリング

スマート農業技術の進展により、センサーやドローンを活用した圃場モニタリングが可能になり、より精密な管理が可能になります。

- センサーの活用:

- 土壌センサー: 土壌水分、地温、EC(電気伝導度)、pHなどをリアルタイムで計測し、データの「見える化」を促進します。これにより、適切な灌水タイミングや施肥量の判断が可能になります。

- 気象センサー: 圃場周辺の気温、湿度、日射量、風速などを計測し、病害虫の発生予測や適切な栽培管理の判断に役立てます。

- ドローンの活用:

- 生育状況の把握: ドローンに搭載されたマルチスペクトルカメラなどで圃場を空撮し、作物の生育状況(草勢、生育ムラなど)を広範囲かつ高精度で把握できます。

- 病害虫の早期発見: 赤外線カメラなどで作物の異常を検知し、病害虫の発生箇所を特定することで、早期の対策を可能にします。

- 鳥獣害対策: ドローンによる巡回や、音波・光を使った威嚇により、鳥獣害対策にも活用できます。

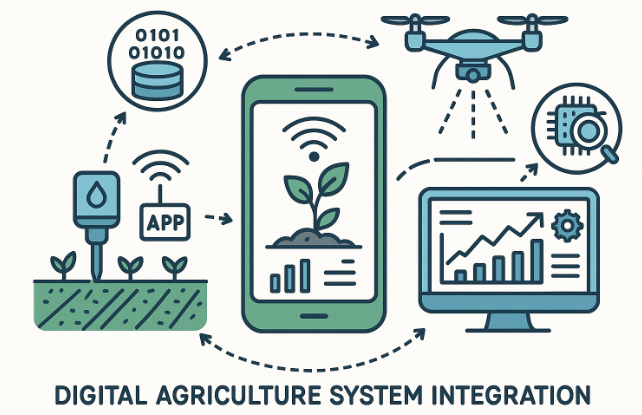

見える化・データ活用による生産性向上

管理業務の効率化だけでなく、データの「見える化」と「活用」は、有機農業の生産性向上に直結します。

ダッシュボード構築のポイント

ダッシュボードは、様々なデータを一目で把握できるように集約・可視化したものです。

- 必要なデータの選定: 収量、売上、作業時間、資材費、土壌データ、気象データなど、自身の農業経営に必要なKPI(重要業績評価指標)を明確にします。

- シンプルなデザイン: 複雑なグラフや表は避け、直感的で分かりやすいデザインを心がけましょう。色分けやアイコンなどを活用し、視覚的に訴えかける工夫も重要です。

- リアルタイム性の確保: 可能な限り、最新のデータが反映されるようにシステムを構築しましょう。

- アクセスしやすい環境: スマートフォンやタブレットなど、いつでもどこでもデータにアクセスできる環境を整えましょう。

- 目標との連動: 設定した目標値と現状のデータとを比較できるように表示することで、進捗状況を把握しやすくなります。

データに基づく意思決定フロー

データは、単に眺めるだけでなく、具体的な意思決定に活かしてこそ価値があります。

- データ収集: 日々の管理記録、センサーデータ、市場データなどを継続的に収集します。

- データ分析: 収集したデータを分析し、傾向や課題を抽出します。例えば、「この圃場は特定の病害虫が発生しやすい」「この資材は収量向上に大きく貢献している」といった分析を行います。

- 課題特定と解決策の立案: 分析結果に基づいて、具体的な課題を特定し、その解決策を検討します。

- 意思決定: 解決策の中から最も効果的と思われるものを選択し、実行に移します。

- 効果検証とフィードバック: 実行した結果を再度データで検証し、効果があった場合は継続、なかった場合は改善策を検討するなど、PDCAサイクルを回します。

このフローを繰り返すことで、経験と勘だけでなく、客観的なデータに基づいた意思決定が可能となり、より精度の高い農業経営を実現できます。

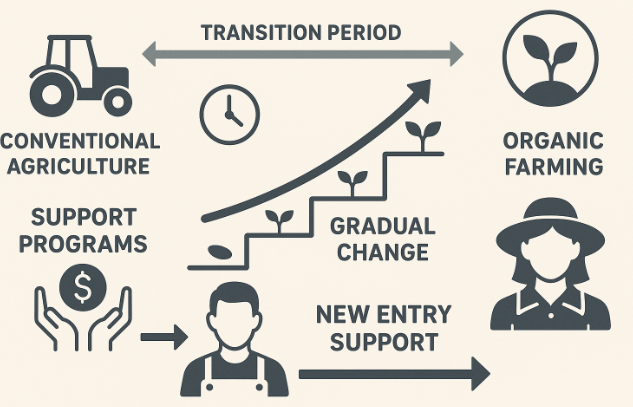

慣行農業からの転換方法と新規参入支援

有機農業への転換は、多くの農家にとって大きな挑戦です。しかし、適切な知識と支援があれば、そのハードルは低くなります。ここでは、慣行農業からの転換方法と、新規参入者をサポートする制度について解説します。

慣行農業からの転換方法と新規参入支援のポイントは以下の通りです。

- 転換期間の要件: 転換期間中の栽培管理ガイドラインと助成制度の利用方法を学ぶ。

- 成功事例から学ぶ: 小規模農家の転換モデルケースやリスク回避策を知る。

- 就農支援制度: 各自治体の支援プログラムや設備投資の優先順位設定を理解する。

この項目を読むと、慣行農業からの転換を考えている農家や新規就農を考えている方が、具体的なステップと利用できる支援制度を把握し、スムーズな移行を実現できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、転換期間中の不確実性やコストの増加、情報不足により、有機農業への移行が困難になる可能性があります。

有機農業転換期間の要件と注意ポイント

有機JAS認証を取得する際、慣行栽培を行っていた圃場は一定の「転換期間」を経る必要があります。この期間は、化学合成農薬や化学肥料が土壌から十分に除去され、有機的な土壌環境が確立されるために設けられています。

転換期間中の栽培管理ガイドライン

転換期間中の栽培管理は、有機JASの基準に準じて行う必要があります。

| 項目 | ガイドラインと注意点 |

| 禁止物質の使用禁止 | 転換期間中も、化学合成農薬、化学肥料、遺伝子組み換え作物などの有機JASで認められていない資材は一切使用できません。 |

| 有機的土壌管理 | 堆肥や緑肥の投入など、有機的な土壌管理を継続的に行い、土壌の健全化に努めます。 |

| 記録の徹底 | 転換期間中の栽培履歴も詳細に記録することが求められます。これは、認証機関が圃場の有機性を確認するための重要な資料となります。 |

| 隔離・緩衝帯の確保 | 周囲の慣行栽培圃場からの影響を受けないよう、適切な隔離措置や緩衝帯を設ける必要があります。 |

| 転換期間の長さ | 農林水産省の「有機農産物の日本農林規格」によると、多年生作物の場合は最初の収穫前3年以上、一年生作物の場合は播種または定植前2年以上と定められています。1 |

転換コストと助成制度の利用方法

有機農業への転換には、いくつかのコストが発生します。しかし、これらを軽減するための助成制度も存在します。

| 項目 | 内容 |

| 主な転換コスト | 資材費: 有機JAS適合資材は、慣行資材より高価な場合があります。人件費: 除草や病害虫の手作業防除など、手作業が増えることで人件費が増加する可能性があります。認証費用: 有機JAS認証の申請費用や監査費用がかかります。収量減少: 転換期間中や初期段階では、収量が一時的に減少する可能性があります。学習コスト: 有機農業に関する知識や技術を習得するための学習コストがかかります。 |

| 助成制度の利用方法 | 国の助成制度: 農林水産省などが実施する有機農業推進に関する補助金や交付金があります。例えば、「有機農業推進総合対策」などの事業があります。自治体の支援プログラム: 各都道府県や市町村でも、有機農業への転換や新規就農者を対象とした独自の補助金や融資制度を設けている場合があります。情報の収集: 最寄りの農業指導機関、農業協同組合、自治体の農業関連部署、またはインターネットで最新の助成制度情報を収集しましょう。申請手続き: 制度によって申請期間や必要書類が異なりますので、事前に確認し、計画的に手続きを進めましょう。 |

成功事例から学ぶ転換のコツ

有機農業への転換を成功させるためには、先行事例から学び、リスクを回避するための知恵を得ることが重要です。

小規模農家の転換モデルケース

小規模農家が有機農業へ転換する際の成功モデルは、段階的な移行と地域との連携に特徴があります。

- 段階的転換: 全ての圃場を一度に有機転換するのではなく、一部の圃場から始め、徐々に拡大していく方法です。これにより、リスクを分散し、経験を積みながら着実に移行できます。

- 多品目少量生産と直販: 多様な作物を少量ずつ生産し、道の駅や宅配、インターネット販売など、消費者と直接つながる販路を構築することで、付加価値を高め、収益を安定させます。

- 地域コミュニティとの連携: 地元の消費者や他の有機農家、農業団体などと積極的に交流し、情報交換や共同販売、人手の支援など、地域コミュニティの協力を得ることで、課題解決や販路拡大につながります。

リスク回避とトラブルシューティング

転換期間中や有機農業初期には様々なリスクが伴います。

- リスク要因の洗い出し: 病害虫の発生、雑草の蔓延、収量の不安定化、販路確保の困難さなど、想定されるリスクを事前に洗い出しましょう。

- 栽培計画の柔軟性: 天候不順や予期せぬトラブルに対応できるよう、栽培計画に余裕を持たせ、代替作物や緊急時の対策を事前に検討しておきましょう。

- 情報収集と学習: 有機農業に関する最新の情報や技術を継続的に学び、専門家や経験豊富な農家からのアドバイスを積極的に求めましょう。

- トラブルシューティング: 病害虫や雑草の問題が発生した際には、早めに原因を特定し、適切な有機JAS適合資材や物理的・生物的防除法を試しましょう。必要に応じて、農業指導機関に相談することも重要です。

- 記録の活用: 日々の管理記録は、トラブル発生時の原因究明や、今後の対策を検討する上で非常に重要な情報源となります。

就農支援制度・資材管理・設備メンテナンス

新規就農者や転換希望者にとって、就農支援制度の活用は経済的負担を軽減し、安定したスタートを切るために不可欠です。

各自治体の支援プログラム一覧

多くの自治体が、新規就農者や有機農業に取り組む農家を対象とした支援プログラムを提供しています。

- 就農相談窓口: 各都道府県や市町村の農業担当部署、農業振興センターなどで、就農に関する相談を受け付けています。

- 研修制度: 有機農業の技術や経営ノウハウを学ぶための実践的な研修プログラムを提供している自治体もあります。

- 補助金・助成金: 初期投資(農地の取得、機械購入、施設整備など)や経営開始費用に対する補助金や無利子融資制度などがあります。

- 農地情報提供: 空き農地の情報提供や、農地斡旋のサポートを行っている自治体もあります。

これらの情報は、各自治体のウェブサイトや農業関連部署で確認できます。早めに情報収集を行い、自身の状況に合った制度を見つけましょう。

設備投資の優先順位設定

限られた資金の中で、どのような設備に投資すべきか優先順位を設定することは重要です。

| 優先順位 | 項目 | 具体例 | 理由 |

| 最優先 | 生産の基盤となる設備 | 耕うん機(管理機)、基本的な除草器具、土壌改良資材(堆肥など) | これらがなければ、有機農業の生産活動を始めること自体が困難になるため。土づくりは有機農業の要です。 |

| 高優先度 | 労力削減・効率化に直結する設備 | 簡易ハウス、灌水設備、収穫・調製用具 | 手間がかかる作業を効率化し、労働負担を軽減することで、持続的な農業経営を可能にするため。 |

| 中優先度 | 品質向上・販路拡大に寄与する設備 | 選果機、冷蔵庫、加工設備(必要に応じて) | 生産物の品質を高め、新たな販路を開拓することで、収益性向上に繋がるため。 |

| 低優先度 | 大規模化・先進技術導入 | 大型機械、スマート農業システム(ドローン、高度なセンサーなど) | ある程度の規模や経験を積んでから、さらなる効率化や精密管理を目指す段階で検討すると良いでしょう。 |

資材・技術・成功事例の比較検証

有機農業の現場では、様々な資材や技術が開発され、実践されています。自身の農業に最適な選択をするためには、それらの特徴を比較し、成功事例から学ぶことが重要です。

資材・技術・成功事例の比較検証のポイントは以下の通りです。

- 有機資材一覧と選び方: 肥料、堆肥、微生物資材の比較とコストパフォーマンスで選ぶ方法を学ぶ。

- 施肥設計 vs 堆肥管理: 即効性と持続性のバランス、長期利用の効果検証を行う。

- 輪作事例とトレーサビリティ: 生産履歴管理のベストプラクティスとブランド化に向けた追跡システムを学ぶ。

この項目を読むと、自身の有機農業に適した資材や技術を見極め、成功事例から実践的なヒントを得ることができます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、資材選びで失敗したり、非効率な技術を選択したりすることで、期待通りの効果が得られない可能性があります。

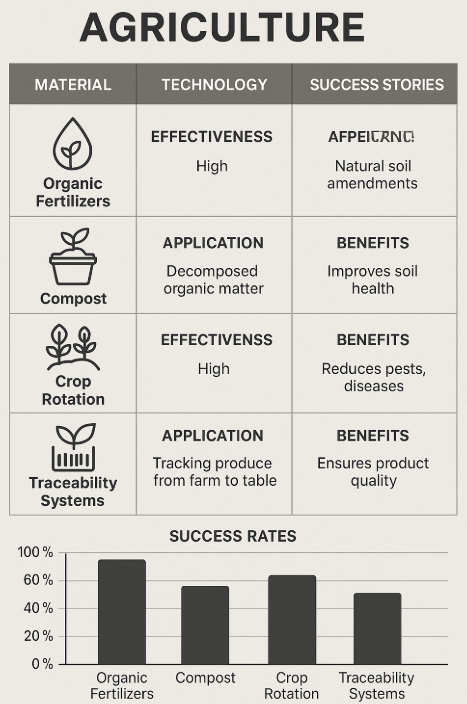

有機資材一覧と選び方

有機農業で使用できる資材は多岐にわたります。それぞれ特徴を理解し、目的に合ったものを選びましょう。

肥料・堆肥・微生物資材の比較

有機JASで認められている主な資材とその特徴を比較します。

| 資材の種類 | 特徴 | 主な効果 | 注意点 |

| 有機肥料 (油かす、魚かす、骨粉など) | 動植物由来の天然原料から作られ、土壌中の微生物によって分解され、ゆっくりと養分を供給します。 | 土壌への養分供給土壌微生物の活性化土壌物理性の改善(一部) | 即効性は低い成分バランスが異なるため、作物の種類や生育段階に合わせる必要がある |

| 堆肥 (牛糞堆肥、鶏糞堆肥、バーク堆肥など) | 動植物性残渣を発酵・腐熟させたもので、主に土壌改良材として使用されます。 | 土壌の団粒構造化促進保水性・排水性・通気性の向上土壌微生物の多様化と活性化緩効的な養分供給 | 完熟度が重要(未熟な堆肥は生育障害や病害虫の原因になる可能性)成分含有量が一定ではないため、施用量の調整が必要 |

| 微生物資材 (光合成細菌、乳酸菌、酵母菌など) | 特定の有用微生物を培養したもので、土壌に施用することで微生物環境を改善します。 | 土壌の活性化と病原菌の抑制作物の養分吸収促進生育促進 | 効果は土壌環境や使用方法に左右される特定の微生物に特化しているため、他の微生物とのバランスを考慮する必要がある |

コストパフォーマンスで選ぶ方法

資材選びにおいて、コストパフォーマンスは重要な判断基準です。

- 単価だけでなく効果で評価: 資材の単価が安くても、効果が低ければ頻繁な施用が必要となり、結果的にコストが高くなることがあります。投入量あたりの効果や、その資材がもたらす長期的な土壌改善効果を考慮して評価しましょう。

- 自家製資材の活用: 自家製堆肥や緑肥は、外部購入資材に比べてコストを大幅に削減できます。品質管理を徹底し、積極的に活用しましょう。

- 複数メーカー・業者の比較: 同じ種類の資材でも、メーカーや業者によって価格や品質が異なります。複数の供給元から見積もりを取り、比較検討しましょう。

- 長期的な視点: 短期的なコストだけでなく、長期的に見て土壌の健全性を高め、収量や品質の安定に繋がる資材を選ぶことが、結果的に高いコストパフォーマンスをもたらします。

- 助成金・補助金の活用: 有機資材の導入を支援する国の補助金や自治体の助成金がないか、常に情報収集を行い、積極的に活用しましょう。

施肥設計 vs 堆肥管理のメリット・デメリット

施肥設計と堆肥管理は、土壌への養分供給と地力向上という点で共通しますが、そのアプローチには違いがあります。

即効性と持続性のバランス

| 項目 | 施肥設計 | 堆肥管理 |

| 即効性 | 作物の生育ステージに合わせて、必要な養分を比較的短期間で供給できるため、即効性が期待できます。 | 養分は土壌中でゆっくりと分解・供給されるため、即効性は期待できませんが、持続的に効果を発揮します。 |

| 持続性 | 一過性の養分供給にとどまり、継続的な施用が必要です。 | 土壌の肥沃度を高め、長期的に地力を向上させるため、持続的な効果が期待できます。 |

長期利用の効果検証

- 施肥設計: 短期的な作物生育の調整には有効ですが、特定の養分過剰や欠乏を引き起こす可能性があります。長期的に見ると、土壌の物理性や生物性の改善には直接寄与しません。

- 堆肥管理: 長期的に継続することで、土壌の団粒構造が発達し、保水性、排水性、通気性が飛躍的に向上します。土壌微生物の多様性が増し、病害虫への抵抗力が高まり、結果として安定した収量と高品質な作物の生産に繋がります。有機農業においては、堆肥管理こそが土壌の生命力を育む上で不可欠な要素と言えます。

施肥設計と堆肥管理は、それぞれ異なる役割を持っています。有機農業では、この二つをバランス良く組み合わせることで、作物の健全な生育と土壌の持続的な健全性を両立させることが重要です。

輪作事例とトレーサビリティ確保方法

輪作は有機農業の重要な要素であり、その効果を最大限に引き出すためには、計画的な実行と記録が必要です。また、有機農産物の信頼性を高める上で、トレーサビリティの確保は不可欠です。

生産履歴管理のベストプラクティス

生産履歴管理は、農産物がいつ、どこで、どのように生産されたかを明確にするためのものです。

- デジタル管理の導入: 専用の農業管理アプリやクラウドベースのシステムを活用し、リアルタイムでデータを入力・更新できるようにします。手書きの記録と比較して、検索性や分析のしやすさが格段に向上します。

- QRコード・バーコードの活用: 各圃場やロットごとにQRコードやバーコードを付与し、作業履歴や資材使用履歴を読み取り、データと紐付けます。これにより、入力の手間を省き、誤入力を減らすことができます。

- 写真・動画の活用: 作業風景や作物の生育状況などを写真や動画で記録し、履歴に添付することで、より詳細で視覚的な情報として残せます。

- 定期的なバックアップ: データの紛失を防ぐため、定期的にバックアップを取る習慣をつけましょう。

- 情報の共有: 複数の従業員が関わる場合は、情報共有ツールを活用し、誰もが最新の生産履歴にアクセスできるようにします。

ブランド化に向けた追跡システム

トレーサビリティは、単なる生産履歴の開示に留まらず、消費者の信頼を獲得し、ブランド価値を高めるための強力なツールとなります。

- 消費者向けの情報公開: QRコードなどを活用し、消費者がスマートフォンで読み取るだけで、生産者の情報、圃場の様子、栽培方法、収穫日などの情報を閲覧できるようにします。

- ストーリーの伝達: どのように栽培されているか、生産者の思い、土壌へのこだわりなど、農産物の背景にあるストーリーを積極的に発信します。これにより、消費者は単なる「有機野菜」としてだけでなく、その農産物への愛着や共感を抱きやすくなります。

- 認証マークの活用: 有機JASマークは、その農産物が厳格な基準を満たしていることの証です。ロゴやパッケージに適切に表示することで、消費者に安心感を与え、購入の後押しとなります。

- 第三者機関との連携: 認証機関だけでなく、消費者団体や食品流通業者など、第三者機関との連携を通じて、透明性や信頼性を高めることも有効です。

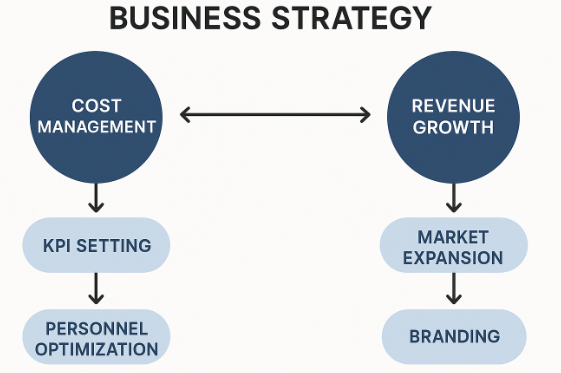

コスト管理と収益向上の戦略

有機農業は、環境に優しく、健康にも良いという側面だけでなく、持続可能な経営として成立させるための「収益性」も重要です。ここでは、有機農業におけるコスト管理と収益向上のための戦略を解説します。

コスト管理と収益向上の戦略のポイントは以下の通りです。

- 人員配置最適化とコスト削減: 作業時間分析やアウトソーシング活用で労力を最適化する。

- 収益管理のKPI設定: 主要KPIの選定基準と定期レポート作成フローを学ぶ。

- 販路拡大・ブランド化: 直販やCSAモデルの導入、SDGsを活用したマーケティングで経営を安定化させる。

この項目を読むと、有機農業におけるコスト削減と収益向上の具体的な戦略を習得し、持続可能な農業経営を実現できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、経営が不安定になったり、期待通りの収益が得られずに事業継続が困難になる可能性があります。

人員配置最適化と省力化コスト削減

人員配置の最適化は、人件費という大きなコストを効率的に管理し、全体の生産性を向上させるために不可欠です。

作業時間分析と改善策

作業時間分析は、どの作業にどれだけの時間がかかっているかを詳細に把握し、無駄を排除するための基本です。

| 項目 | 内容 |

| 作業時間分析の手順 | 作業の細分化: 各栽培フェーズ(例:播種、定植、除草、収穫、調製、出荷)における作業を、さらに細かく分解します。時間計測: 各細分化された作業について、実際に要する時間を計測します。複数人で計測し、平均値を出すとより正確です。ボトルネックの特定: 時間がかかりすぎている作業や、非効率な手順を特定します。これが「ボトルネック」です。原因の分析: ボトルネックの原因を、「やり方」「設備」「人員」「段取り」などの観点から分析します。 |

| 具体的な改善策 | 作業手順の見直し: より効率的な作業手順を検討し、標準化します。ツールの導入: 省力化に繋がる新しい農機具やICTツールを導入します。作業の自動化・半自動化: 可能な範囲で機械やシステムによる自動化を進めます。作業者のスキルアップ: 研修などを通じて、作業員のスキルを向上させ、作業効率を高めます。レイアウトの改善: 圃場や作業場の配置を見直し、動線を短縮します。 |

アウトソーシング活用のコツ

全ての作業を自社(自家)で行うのではなく、外部に委託することで、コスト削減や専門性の確保に繋がる場合があります。

- 専門性の高い作業: 病害虫診断や土壌診断、特定の機械作業(例:大規模な耕うん)など、専門的な知識や高価な機械が必要な作業は、専門業者にアウトソーシングすることを検討しましょう。

- 季節性の高い作業: 収穫期など、一時的に人手が必要となる作業は、農業ヘルパーや季節雇用者、地域のシルバー人材などを活用することも有効です。

- コストと品質のバランス: アウトソーシングにかかる費用と、自社で実施した場合のコスト(人件費、設備投資、時間など)を比較検討し、費用対効果の高い方を選択しましょう。

- 契約内容の明確化: 委託する作業内容、期間、費用、責任範囲などを明確にした契約を交わすことで、トラブルを未然に防ぎます。

- 情報の共有と連携: アウトソーシング先と密に連携を取り、栽培状況や作業内容に関する情報を共有することで、スムーズな連携と高品質な作業を維持できます。

収益管理のKPI設定とモニタリング

農業経営の健全性を保ち、収益を向上させるためには、適切なKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を設定し、定期的にモニタリングすることが不可欠です。

主要KPIの選定基準

有機農業経営で特に注目すべきKPIは以下の通りです。

| KPIの種類 | 内容 | 選定基準・目的 |

| 売上高 | 農産物の販売による総収入 | 経営の規模と成長性を示す。販路拡大や単価向上戦略の効果を測る。 |

| 営業利益率 | 売上高に対する営業利益の割合 | 経営の効率性を示す。コスト削減や生産性向上の効果を測る。 |

| 反収(単位面積あたり収量) | 10aあたりの収穫量 | 栽培技術の良し悪しや土壌の生産性を測る。 |

| 生産コスト(反あたり) | 10aあたりの生産にかかる総費用 | コスト管理の効率性を測る。省力化や資材費削減の効果を測る。 |

| 労働生産性(労働時間あたり売上高) | 労働1時間あたりの売上高 | 労働効率を示す。人員配置の最適化や機械導入の効果を測る。 |

| 廃棄率 | 収穫された農産物のうち、販売できなかった割合 | 品質管理の状況や鮮度管理の課題を把握する。 |

| 顧客維持率・リピート率 | 直販や宅配サービスにおいて、継続的に購入してくれる顧客の割合 | 顧客満足度やブランド力、販路の安定性を示す。 |

定期レポート作成のフロー

KPIを効果的にモニタリングするためには、定期的なレポート作成が重要です。

- 1. データ収集: 毎日の作業記録、資材購入履歴、販売データなどを定期的に収集します。

- 2. データ入力・整理: 収集したデータをエクセルや農業経営管理システムに入力し、分析しやすい形に整理します。

- 3. KPIの算出: 設定したKPIを計算します。システムを活用すると自動で算出できます。

- 4. レポート作成: KPIの推移をグラフや表で視覚的に分かりやすくまとめます。目標値との比較や、前年同月比などの分析も加えると良いでしょう。

- 5. レビューと改善策の検討: 作成したレポートを定期的にレビューし、KPIの変動要因や改善策を議論します。必要に応じて、栽培計画や経営戦略を修正します。

販路拡大・ブランド化による経営安定化

安定した収益を確保するためには、生産だけでなく、効果的な販路開拓とブランド力の構築が不可欠です。

直販・CSAモデルの導入

消費者と直接つながることで、農産物の付加価値を高め、安定した収入源を確保できます。

| モデル | 内容 | メリット | デメリット |

| 直販 | 道の駅、ファーマーズマーケット、産地直売所での販売。インターネットを介したオンラインストアでの販売。個人宅への宅配サービス。 | 中間マージンを削減し、販売価格を生産者が決定できる。顧客の声が直接聞けるため、ニーズを把握しやすい。顧客との信頼関係を築きやすい。 | 販売・顧客対応に労力がかかる。初期投資(店舗費用、ウェブサイト構築費用など)が必要な場合がある。販売機会が限定される可能性。 |

| CSAモデル (地域が支える農業) | 消費者が事前に一定の料金を支払い、その見返りに一定期間、農産物を受け取る仕組みです。消費者は収穫のリスクを生産者と分かち合い、生産者は安定した収入を確保できます。 | 年間を通じた安定収入が確保できる。計画的な生産が可能になる。顧客との強固な関係を築ける。初期段階での資金調達に役立つ。 | 年間契約のため、消費者への説明が複雑になる場合がある。作物の不作時にも一定の供給責任が生じる。顧客とのコミュニケーションが重要になる。 |

SDGsを活用したマーケティング

SDGs(持続可能な開発目標)への貢献は、企業のブランドイメージを高め、消費者からの共感を得る上で非常に有効なマーケティング戦略です。

- 環境への配慮の可視化: 有機農業は、化学農薬や化学肥料を使用しないため、土壌や水質の保全、生物多様性の維持に貢献します。これらの取り組みを積極的にアピールし、消費者に対して環境に優しい農業であることを訴求しましょう。

- 地域貢献のアピール: 地域社会との連携、地元の雇用創出、食育活動への参加など、地域への貢献活動を伝えることで、企業の社会的責任(CSR)への取り組みを示すことができます。

- 健康への貢献の強調: 有機農産物は、健康志向の高い消費者にとって魅力的です。農産物の栄養価や、安全性を強調し、消費者の健康に貢献するメッセージを発信しましょう。

- ストーリーテリング: 自身の有機農業に対する情熱、日々の努力、苦労、そして喜びをストーリーとして発信することで、消費者はより感情移入し、ブランドへの愛着を深めます。

- SDGsの目標との関連付け: 自身の有機農業の取り組みが、SDGsのどの目標(例:目標2「飢餓をゼロに」、目標12「つくる責任 つかう責任」、目標15「陸の豊かさも守ろう」など)に貢献しているかを明確に示しましょう。

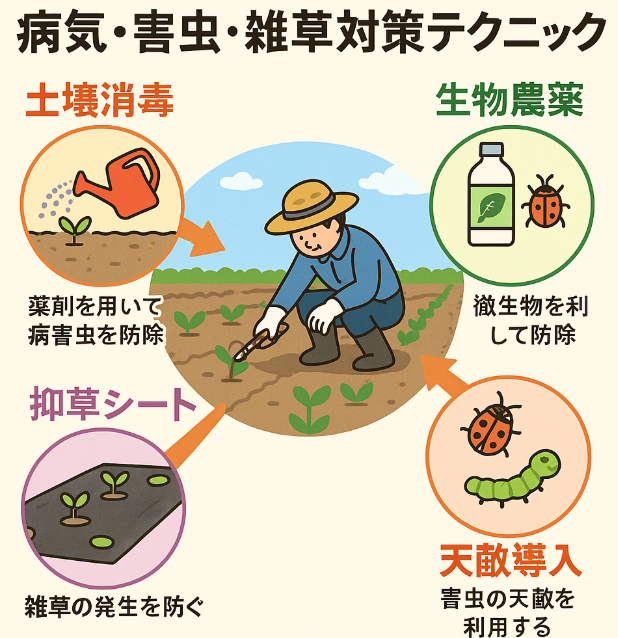

トラブル対応|病気対策・害虫駆除・雑草抑制テクニック

有機農業では、病気、害虫、雑草との戦いは避けて通れません。しかし、化学農薬に頼らずとも、効果的にこれらを管理するための様々なテクニックが存在します。ここでは、最新のトラブル対応策をまとめました。

トラブル対応|病気対策・害虫駆除・雑草抑制テクニックのポイントは以下の通りです。

- 最新の有機病気対策: 土壌消毒や交互施肥、生物農薬の活用ポイントを学ぶ。

- 害虫駆除の手引き: 使用可能農薬リストと注意点、天敵導入の管理方法を知る。

- 雑草抑制テクニック総まとめ: 抑草シート・マルチ活用術と雑草管理計画の立て方を学ぶ。

この項目を読むと、有機農業で発生しやすい病気、害虫、雑草のトラブルに対して、具体的な対策を講じ、被害を最小限に抑えることができます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、トラブル発生時に適切な対処ができず、収量の大幅な減少や作物の品質低下を招く可能性があります。

最新の有機病気対策

有機農業における病気対策は、病原菌の増殖を抑え、作物の抵抗力を高める「予防」が非常に重要です。

土壌消毒・交互施肥の手法

化学農薬を使用しない土壌消毒と、作物の健全な生育を促す交互施肥は、有機病気対策の重要な要素です。

| 手法 | 内容 | 効果 | 注意点 |

| 太陽熱消毒 | 夏季の高温時に、圃場をビニールなどで密閉し、太陽熱で地温を上昇させて病原菌や線虫を死滅させる方法です。 | 土壌病害の抑制、雑草の種子の死滅、土壌中の有機物の分解促進。 | 十分な日射量と地温が必要であり、梅雨時期や日照時間の短い期間には効果が限定的です。 |

| 湛水処理 | 圃場を長期間水に浸すことで、嫌気性微生物の活動を促進し、土壌病原菌の活動を抑制する方法です。 | 根こぶ病、萎凋病などの土壌病害の抑制。 | 水利条件が必要であり、土壌の種類によっては効果が異なる場合があります。 |

| 交互施肥 | 異なる種類の有機肥料や堆肥を交互に施用することで、土壌の微生物バランスを整え、特定の病原菌が優勢になるのを防ぎます。 | 土壌微生物相の多様性維持、作物の健全な生育促進、病害抵抗力の向上。 | 各資材の特性を理解し、作物の生育段階に合わせて計画的に施用する必要があります。 |

生物農薬の活用ポイント

生物農薬は、微生物や天敵生物を利用した農薬で、有機JASで認められています。

- 適切な病害虫の特定: 効果を発揮する病害虫の種類が限定されている場合が多いため、事前に正確な病害虫診断が必要です。

- 使用方法の厳守: 生物農薬は生きた生物であるため、温度や湿度、散布方法など、製品ごとに定められた使用条件を厳守することが重要です。

- 天敵への影響: 併用する他の資材が、導入する生物農薬や天敵生物に悪影響を及ぼさないか確認しましょう。

- 予防的散布: 病気が発生してからではなく、病気の発生しやすい時期や環境になったら、予防的に散布することで効果を高められます。

- 情報の収集: 新しい生物農薬が次々と開発されているため、最新の情報を収集し、自身の栽培に合ったものを積極的に検討しましょう。

害虫駆除の手引きと安全基準

有機農業における害虫駆除は、化学農薬に頼らず、害虫の生態を理解した上で、様々な手法を組み合わせる「総合的害虫管理(IPM)」が基本です。

使用可能農薬リストと注意事項

有機JASで認められている農薬は限られています。

| 使用可能農薬の例 | 主な特徴と注意事項 | |

| 天然物由来の農薬 (例:除虫菊乳剤、ニームオイル、食酢、木酢液など) | 植物や微生物由来の天然成分を利用した農薬です。比較的環境負荷が低いとされます。 | 効果は化学農薬より穏やかな場合が多いです。特定の害虫にしか効果がないものもあります。使用濃度や時期を守ることが重要です。 |

| 生物農薬 (例:BT剤、天敵昆虫) | 特定の害虫を捕食する天敵昆虫や、害虫に感染する微生物を利用します。環境への影響が極めて小さいです。 | 効果の発現まで時間がかかる場合があります。天敵昆虫を定着させるための環境整備も必要です。他の農薬との併用には注意が必要です。 |

| 鉱物由来の農薬 (例:硫黄剤、銅剤) | 病害虫に直接作用したり、忌避効果をもたらします。 | 使用量や回数に制限がある場合があります。銅剤などは、土壌に蓄積する可能性があるため注意が必要です。 |

これらの農薬は、農林水産省の「有機農産物のJAS規格別表1」に記載されています。必ず、そのリストに掲載されているものか、有機JAS適合資材として認証されているかを確認して使用しましょう。2

天敵導入の管理方法

天敵の導入は、有機農業における効果的な害虫管理手法の一つです。

- 天敵の種類と対象害虫の把握: 導入する天敵がどの害虫に効果的か、その生態を理解することが重要です。

- 適切な導入時期: 害虫の発生初期や、天敵が活動しやすい時期に導入することで、高い効果が期待できます。

- 天敵が定着しやすい環境づくり: 天敵の餌となる植物(花粉源など)を植えたり、隠れ家となる場所を提供したりすることで、圃場への定着を促します。

- 化学農薬との併用注意: 天敵に影響を与える可能性のある化学農薬は、導入期間中は使用を避けるか、代替手段を検討しましょう。

- モニタリングの継続: 天敵が効果を発揮しているか、害虫の密度が低下しているかなどを継続的にモニタリングし、必要に応じて追加の対策を講じます。

雑草抑制テクニック総まとめ

有機農業における雑草管理は、単一のテクニックではなく、複数の手法を組み合わせることが成功の鍵です。

抑草シート・マルチ活用術

抑草シートやマルチは、雑草の光合成を妨げ、発芽・生育を抑制する効果的な資材です。

- 種類と選択:

- 黒色マルチ: 地温上昇効果が高く、雑草抑制効果も高いです。作物の根域の保温や、土壌水分の保持にも役立ちます。

- 白色マルチ: 地温上昇を抑え、主に夏場の高温対策やアブラムシなどの忌避効果を狙います。

- 生分解性マルチ: 使用後に土中で分解されるため、回収の手間が省け、環境負荷も低いです。

- 防草シート: 長期間の雑草抑制に非常に効果的で、通路や休耕地に利用されることが多いです。

- 有機物マルチ(わら、もみ殻、落ち葉など): 土壌の乾燥防止、地温安定、有機物補給、雑草抑制効果があります。

- 活用術:

- 丁寧な設置: 雑草が生えてくる隙間を作らないよう、シートやマルチは圃場に密着させて丁寧に設置しましょう。

- 作物に合わせた穴あけ: 作物の株間や畝間に合わせて、適切なサイズの穴を開けます。

- 複数素材の組み合わせ: 季節や作物に合わせて、異なる種類のマルチを組み合わせることで、より高い効果が期待できます。

雑草管理計画の立て方

雑草管理は、年間を通して計画的に行うことで、効率的かつ効果的に抑制できます。

- 1. 圃場の雑草調査: 圃場に発生する雑草の種類、発生量、発生時期を把握します。雑草の種類によって、有効な対策が異なるため、正確な識別が重要です。

- 2. 栽培体系との連携: 輪作計画や作物の作付け時期、密度などを考慮し、雑草が発生しにくい栽培体系を検討します。

- 3. 対策手法の選定と組み合わせ: 手作業、機械除草、マルチング、緑肥など、利用可能な雑草対策手法の中から、圃場の状況や労働力、コストなどを考慮して最適なものを選択し、組み合わせます。

- 4. 予防的対策の重視: 雑草が発生してから除去するのではなく、種子の持ち込みを防ぐ、土壌の通気性や排水性を改善する、競合作物(緑肥など)を導入するなど、予防的な対策を重視します。

- 5. 実施と評価: 計画に基づいて雑草対策を実施し、その効果を定期的に評価します。効果が低い場合は、原因を分析し、次の対策に反映させるなど、PDCAサイクルを回しましょう。

家庭菜園からプロまで使える管理ノウハウ

有機農業の管理ノウハウは、大規模なプロ農家だけでなく、小規模な家庭菜園でも十分に活用できます。共通の原則を理解し、それぞれの規模に合わせて応用することで、安心・安全でおいしい作物を育てることができます。

家庭菜園からプロまで使える管理ノウハウのポイントは以下の通りです。

- 家庭菜園向け土づくり・灌水・育苗の基本: 小規模圃場での堆肥活用法や簡易灌水システム構築ガイドを学ぶ。

- プロ手法の家庭菜園応用ポイント: ミニサイズ輪作計画や害虫モニタリングの簡易法を知る。

- 生産工程管理と作業記録の実践: 家庭菜園版管理簿テンプレートやスマホアプリによる記録自動化を学ぶ。

この項目を読むと、家庭菜園に取り組む方がプロの有機農業管理の知識を応用し、より効果的に栽培を進めることができるようになります。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、家庭菜園でも病害虫や生育不良といった問題に直面しやすくなり、期待通りの収穫が得られない可能性があります。

家庭菜園向け土づくり・灌水・育苗の基本

家庭菜園でも、プロの有機農家が行うような土づくり、灌水、育苗の基本を抑えることで、作物の生育が格段に良くなります。

小規模圃場での堆肥活用法

家庭菜園のような小規模圃場でも、堆肥の活用は土壌改良に不可欠です。

- 自家製堆肥のすすめ: 家庭から出る生ごみや落ち葉、刈り草などを利用して、コンポストで自家製堆肥を作りましょう。これにより、土壌改良コストを抑えつつ、質の良い堆肥を確保できます。

- 堆肥の施用方法: 播種や定植の2週間〜1ヶ月前に、堆肥を土に混ぜ込みます。堆肥の量は土壌の状態や作物の種類によって異なりますが、土の量の1〜2割を目安にすると良いでしょう。土壌の表面に薄く敷き詰めるだけでも、土壌乾燥防止や微生物の活性化に繋がります。

- 緑肥の活用: 収穫後の空いたスペースに、ヘアリーベッチやクローバーなどの緑肥作物を育て、土にすき込むことで、土壌への有機物補給や地力向上を図れます。

簡易灌水システム構築ガイド

家庭菜園でも、効率的な灌水は作物の健全な生育に重要です。

| 灌水方法 | 概要 | メリット | デメリット |

| じょうろ・ホース | 最も基本的な灌水方法で、手作業で行います。 | 初期費用が安く、手軽に始められる。ピンポイントで水やりが可能。 | 労力がかかる。水量の調整が難しい場合がある。 |

| ペットボトル点滴灌水 | 飲み終わったペットボトルの底に小さな穴を開け、逆さまにして土に差し込み、水をゆっくりと供給します。 | 費用がほとんどかからない。必要な場所にゆっくりと水を供給できる。 | 水の補充頻度が高い。大規模には不向き。 |

| 点滴チューブ・チューブ灌水 | ホームセンターなどで購入できる点滴チューブや穴あきホースを畝に沿って配置し、蛇口と接続して水を供給します。 | 均一に水やりが可能。水やり作業の労力を削減できる。水の使用量を節約できる。 | 初期費用がかかる。設置の手間がある。 |

| 自動灌水タイマー | 蛇口に取り付け、設定した時間に自動で水やりを開始・停止するタイマーです。上記のシステムと組み合わせることで、さらに省力化できます。 | 旅行中など不在時でも水やりが可能。水やりの手間が大幅に削減される。 | タイマーの初期設定が必要。電源が必要な場合がある。 |

プロ手法の家庭菜園応用ポイント

プロの有機農家が実践している手法は、家庭菜園でも応用することで、より質の高い栽培を目指せます。

ミニサイズ輪作計画

家庭菜園のような狭いスペースでも、輪作を取り入れることで連作障害を防ぎ、健全な土壌を維持できます。

- 区画分け: 家庭菜園のスペースを2〜4つ程度の区画に分けます。

- 科目を意識: ナス科(トマト、ナス、ピーマンなど)、ウリ科(キュウリ、カボチャ、スイカなど)、マメ科(エダマメ、インゲン、ソラマメなど)、アブラナ科(キャベツ、ブロッコリー、ダイコンなど)など、主要な科ごとにグループ分けします。

- 輪作のサイクル: 各区画で、同じ科の作物を連続して栽培しないように、毎年異なる科の作物を植え替えます。例えば、ナス科→マメ科→ウリ科→アブラナ科の順に回していくなどが考えられます。

- 緑肥の活用: 収穫後の空いた区画に、ヘアリーベッチやクローバーなどの緑肥作物を育て、土にすき込むことで、土壌の健康を維持しつつ、次の作物の準備ができます。

害虫モニタリングの簡易法

プロが行うような高度なモニタリングは難しいですが、家庭菜園でも簡易的な方法で害虫の発生を早期に察知できます。

- 毎日の観察: 毎日、菜園を巡回し、葉の裏や茎、新芽などを丁寧に観察しましょう。特に、アブラムシやハダニ、アオムシの初期発生を見逃さないことが重要です。

- 粘着シートの設置: 黄色や青色の粘着シートを数枚設置するだけで、アブラムシやコナジラミ、アザミウマなどの飛来を早期に確認できます。

- 被害の記録: どんな害虫が、いつ、どこで、どれくらいの被害を出したかを簡単に記録しておくと、来年以降の対策に役立ちます。

- 植物のサインを読み取る: 葉の色がおかしい、生育が止まったなど、植物が発するSOSのサインを見逃さず、早期に対応しましょう。

生産工程管理と作業記録の実践

家庭菜園でも、生産工程を管理し、作業記録をつけることは、栽培技術の向上に繋がります。

家庭菜園版管理簿テンプレート

プロの管理簿ほど詳細でなくても、家庭菜園版としてシンプルな管理簿を作成すると便利です。

| 項目 | 内容 |

| 圃場情報 | 菜園の場所、区画名、面積などを記載します。 |

| 作物名 | 栽培する作物名を記入します。 |

| 作業日 | 播種、定植、施肥、水やり、病害虫対策、収穫などの作業を行った日付を記入します。 |

| 作業内容 | 具体的な作業内容(例:キュウリの苗を定植、自家製堆肥を施用、アブラムシを手で除去、トマトを収穫)を記入します。 |

| 使用資材 | 使用した肥料、土壌改良材、病害虫対策資材などを記入します(例:米ぬか、木酢液、ニームオイルなど)。 |

| 生育状況・特記事項 | 作物の生育状況、天候、病害虫の発生状況、収穫量、反省点などを自由に記入します。写真を添付するのも良いでしょう。 |

ノートやエクセル、無料のアプリなどを活用して、無理なく続けられる方法を選びましょう。

スマホアプリによる記録自動化

スマートフォンアプリを活用することで、手軽に記録をつけ、栽培管理に役立てることができます。

- 写真とメモ: 多くの栽培記録アプリでは、撮影した写真にメモを簡単に追加できます。これにより、日々の変化や問題点を視覚的に記録できます。

- 音声入力: 手が塞がっている時でも、音声入力機能を使えば、作業内容を効率的に記録できます。

- グラフ化・分析機能: 記録したデータを自動でグラフ化し、作物の生育推移や病害虫の発生パターンなどを視覚的に把握できるアプリもあります。

- リマインダー機能: 水やりや追肥の時期などを設定すると、アプリが通知してくれるリマインダー機能は、忘れがちな作業の漏れを防ぐのに役立ちます。

- コミュニティ機能: 他の家庭菜園ユーザーと情報交換ができるコミュニティ機能を持つアプリもあり、栽培のヒントを得たり、疑問を解決したりするのに役立ちます。

持続可能な未来をつくる“管理のコツ”を意識しよう

有機農業は、単なる栽培方法に留まらず、持続可能な社会を築くための重要な手段です。この記事で解説してきた「管理のコツ」を意識し、実践していくことで、あなたの農業はより豊かに、そして社会に貢献できるものとなるでしょう。

行動喚起|持続可能な未来をつくる“管理のコツ”を意識しようのポイントは以下の通りです。

- 新規就農者向けスタートガイド: 最初に整える管理ツールや転換初年度の優先タスクを学ぶ。

- 既存農家が取り入れるべき効率化ツール活用術: 導入ステップとROI分析、現場教育・マニュアル化を進める。

- 環境負荷低減・SDGs貢献・安心の食づくり: 環境配慮型資材の選び方や認証取得で訴求できるポイントを学ぶ。

- 販路拡大・ブランド化で素敵な未来を手に入れよう: オンライン直販チャネル構築やブランドストーリーの発信方法を学ぶ。

この項目は、読者が有機農業管理の実践に向けて具体的な行動を起こすための動機付けと、将来への展望を示します。

新規就農者向けスタートガイド

これから有機農業を始める新規就農者の方へ、スムーズなスタートを切るための管理のポイントをお伝えします。

最初に整える管理ツール一覧

有機農業の管理を効率的に始めるために、まず以下のツールを整えましょう。

- 管理簿・記録用のノートまたはアプリ: 日々の作業、使用資材、作物の生育状況などを記録するための基本ツールです。手書きでも、使いやすいアプリでも構いません。

- 土壌診断キット: 土壌の状態を把握するための簡易的なキットがあると、適切な土づくりに役立ちます。

- 圃場マップ: 自身の圃場を区画分けし、作付け計画や過去の履歴を書き込むための地図です。

- 有機JAS規格の資料: 農林水産省のウェブサイトからダウンロードできる有機JAS規格の文書や、関連するガイドラインを準備しましょう。

- 信頼できる情報源: 有機農業に関する書籍、専門誌、ウェブサイト、経験豊富な農家からのアドバイスなど、常に最新の情報にアクセスできる環境を整えましょう。

転換初年度の優先タスク

有機農業への転換初年度は、特に以下のタスクを優先して取り組みましょう。

- 土壌の健康状態の把握と改善: 土壌診断を行い、有機物の投入(堆肥や緑肥)など、土壌の基盤づくりに集中しましょう。

- 有機JAS認証の要件理解と申請準備: 転換期間の開始、記録の徹底など、認証取得に必要な要件を早期に理解し、計画的に準備を進めましょう。

- 病害虫・雑草対策の基本の習得: 化学農薬に頼らない防除方法(物理的防除、生物的防除、耕種的防除など)を学び、実践的な経験を積むことが重要です。

- 小規模からのスタートと多品目栽培: 最初から大規模化を目指すのではなく、まずは小規模から始め、様々な作物の栽培経験を積むことで、リスクを分散し、安定した技術を習得できます。

- 情報収集と交流: 地域の有機農家や農業指導機関、消費者団体などと積極的に交流し、情報交換やアドバイスを求めましょう。

既存農家が取り入れるべき効率化ツール活用術

既に有機農業を実践している農家の方々も、さらなる効率化と生産性向上のために、最新のツール活用を検討しましょう。

導入ステップとROI分析

新しい効率化ツールを導入する際は、以下のステップを踏み、ROI(投資対効果)を分析することが重要です。

| ステップ | 内容 |

| 1. 課題の特定 | 現状の作業で最も手間がかかっている部分、非効率な部分を明確にします。例えば、「除草作業に時間がかかりすぎる」「収穫後の選果作業が非効率」など。 |

| 2. ツール選定 | 特定した課題を解決できる可能性のあるICTツール、機械、アプリなどをリサーチし、比較検討します。 |

| 3. ROI分析 | 導入コスト: ツールの購入費用、導入費用、研修費用など、初期投資を算出します。期待される効果: 導入によって削減できる作業時間(人件費)、収量・品質の向上、管理業務の効率化など、金額に換算できる効果を予測します。期間: どのくらいの期間で投資を回収できるかを算出します。 |

| 4. スモールスタート | いきなり大規模に導入するのではなく、まずは一部の圃場や特定の作業で試行導入し、効果を検証することをおすすめします。 |

| 5. 導入と評価 | 効果が確認できれば本格導入し、導入後も定期的に効果を評価し、改善点を見つけましょう。 |

現場教育・マニュアル化の進め方

新しいツールや効率的な作業方法を導入しても、現場の作業員が使いこなせなければ意味がありません。

- 目的の共有: なぜ新しいツールを導入するのか、それがどのようなメリットをもたらすのかを、作業員全員に明確に伝え、理解してもらいましょう。

- 実践的な研修: ツールの操作方法や新しい作業手順について、座学だけでなく、実際に手を動かす実践的な研修を繰り返し行いましょう。

- マニュアル作成: 作業手順を写真や図を用いて視覚的に分かりやすくまとめたマニュアルを作成します。これにより、誰でも同じ品質で作業を行えるようになります。

- フィードバックの促進: 実際にツールを使っている作業員からの意見や改善提案を積極的に聞き入れ、ツールやマニュアルを継続的に改善していきましょう。

- 段階的導入: 一度に全てを変更するのではなく、段階的に導入し、作業員が慣れるまでの期間を設けましょう。

環境負荷低減・SDGs貢献・安心の食づくり

有機農業は、環境と調和した持続可能な食料生産システムであり、SDGs(持続可能な開発目標)への貢献、そして消費者に安心・安全な食を提供する上で、重要な役割を担っています。

環境配慮型資材の選び方

環境負荷をさらに低減するためには、使用する資材にもこだわりましょう。

- 地元の資材優先: 遠方からの輸送によるCO2排出を削減するため、できるだけ地元で生産された資材(例:地域の未利用有機資源から作られた堆肥)を選ぶようにしましょう。

- リサイクル・アップサイクル資材: 廃棄物を原料とした資材(例:食品残渣由来の肥料)など、リサイクルやアップサイクルに貢献する資材を選びましょう。

- 環境認証取得資材: 有機JAS適合資材であることはもちろん、環境に配慮して生産されたことを示す他の認証(例:エコラベル)を持つ資材も検討しましょう。

- 過剰な梱包を避ける: 簡易包装や大容量での購入など、プラスチックなどの廃棄物を減らす工夫も重要です。

認証取得で訴求できるポイント

有機JAS認証は、あなたの農産物が環境に配慮し、厳格な基準で生産されたことの証です。これを積極的に訴求することで、消費者からの信頼と共感を得られます。

- 食の安全・安心: 化学合成農薬や化学肥料を使用しないため、消費者は残留農薬の心配なく、安心して食べられることをアピールできます。

- 環境保全への貢献: 土壌の健康、生物多様性の維持、水質保全など、有機農業が環境にもたらすポジティブな影響を具体的に伝えましょう。

- SDGsへの貢献: 有機農業はSDGsの複数の目標(「飢餓をゼロに」「陸の豊かさも守ろう」「つくる責任 つかう責任」など)に貢献します。これらの目標と関連付けて、社会貢献性アピールしましょう。

- 透明性とトレーサビリティ: 認証制度によって生産履歴が明確であり、消費者がそのプロセスを確認できる透明性の高さを強調しましょう。

販路拡大・ブランド化で素敵な未来を手に入れよう

有機農業で持続可能な経営を実現するためには、適切な販路の確保と、あなたの農産物を他と差別化するブランド化が不可欠です。

オンライン直販チャネル構築

インターネットを活用したオンライン直販は、生産者が直接消費者とつながるための強力なツールです。

- ECサイトの開設: 自身のウェブサイトでEC機能を設けたり、既存の農業系ECプラットフォームに出店したりすることで、全国の消費者に向けた販売が可能になります。

- SNS活用: Instagram、Facebook、X(旧Twitter)などのSNSで、日々の栽培風景、農産物の写真、収穫の喜びなどを発信し、フォロワーとの関係性を築き、購買意欲を高めましょう。

- メールマガジン・LINE公式アカウント: 顧客リストを構築し、旬の情報の提供、新商品の案内、限定セールの告知などを直接届けることで、リピーターを増やしましょう。

- ライブコマース: ライブ配信で農産物の紹介や栽培方法の説明を行い、その場で質問に答えながら販売する「ライブコマース」も、消費者の購買体験を豊かにします。

ブランドストーリーの発信方法

あなたの農産物に込められた「ストーリー」は、強力なブランド価値となります。

- 生産者の顔が見える化: 農作業中の写真や、家族の様子などを公開し、親近感を持ってもらいましょう。

- 栽培へのこだわり: なぜ有機農業を選んだのか、土づくりへの情熱、病害虫との戦い、苦労を乗り越えたエピソードなど、具体的なこだわりを伝えましょう。

- 地域とのつながり: 地域の環境保全活動への参加、地元の学校への食育協力など、地域社会への貢献をアピールしましょう。

- 感謝の気持ち: 消費者や自然への感謝の気持ちを伝えることで、共感を呼び、ブランドへの信頼感を深めます。

- 多様なメディア活用: ウェブサイト、ブログ、SNS、パンフレット、イベント出店時など、様々なチャネルを通じて一貫したストーリーを発信し続けましょう。

有機農業管理の「コツ」を意識し、これらの情報とツールを最大限に活用することで、あなたは持続可能な農業経営を実現し、安心で安全な「食」を通じて社会に貢献できるでしょう。さあ、今日から「管理のコツ」を意識して、素敵な未来を手に入れましょう!

- 農林水産省. (参照日: 2025年7月27日). 有機農産物の日本農林規格 別表1.https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki_kikaku1_3-3.pdf“>https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki_kikaku1_3-3.pdf

- 農林水産省. (参照日: 2025年7月27日). 有機農産物の日本農林規格 別表1.https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki_kikaku1_3-3.pdf“>https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki_kikaku1_3-3.pdf

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。