本記事は、「有機農業とは何か」という基礎から、具体的な始め方、認証制度、そして最新の動向まで、有機農業に関するあらゆる疑問を解消できるよう網羅的に解説します。

有機農業のポイントは以下の通りです。

- 環境と調和した持続可能な農業を目指します。

- 化学肥料や農薬に頼らず、自然の力を最大限に活かします。

- 有機JAS認証という明確な基準が存在します。

この項目を読むと、有機農業の全体像を把握でき、次の一歩を踏み出すための具体的な道筋が見えてくるでしょう。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、誤った情報に惑わされたり、期待通りの成果が得られなかったりする可能性があるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

目次

有機農業とは?定義・概要と周辺概念の違い

「有機農業 とは」「有機農業 意味」から紐解く基本原則

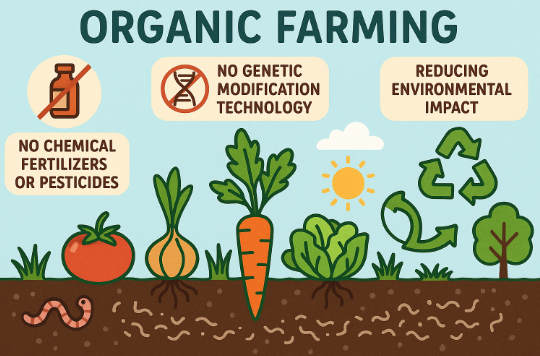

有機農業とは、化学的に合成された肥料や農薬、遺伝子組換え技術を使用せず、自然の循環機能を活かして生産を行う農業のことです。日本の「有機農業の推進に関する法律」においても、以下のように定義されています。

有機農業とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。

(引用元:農林水産省 有機農業の推進に関する法律)

この定義からもわかるように、有機農業の核心は「自然との共生」にあります。土壌の健康を保ち、生物多様性を尊重しながら、健全な作物を育てることを目指します。

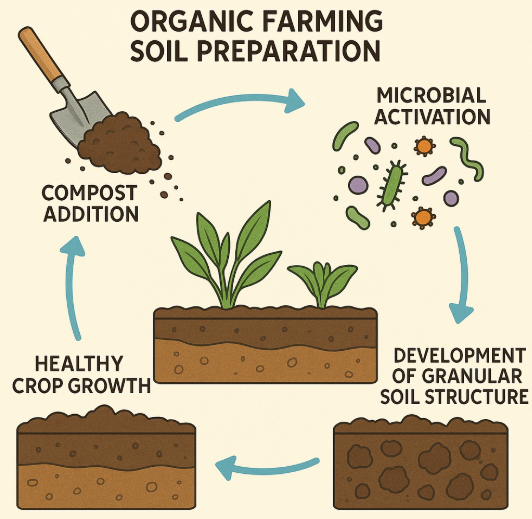

土づくりの重要性:微生物と緑肥の役割

有機農業において、「土づくり」は最も重要な要素の一つです。化学肥料や農薬に頼らない分、土壌そのものが持つ力を最大限に引き出す必要があります。

| 要素 | 役割と重要性 |

| 微生物 | 土壌中の有機物を分解し、植物が吸収できる栄養に変える働きをします。多様な微生物が存在することで、土壌の肥沃度が向上し、病害虫の抑制にもつながります。 |

| 緑肥(りょくひ) | 作物を栽培していない期間に、土壌の肥沃化や地力増進のために育てる植物です。収穫せずにそのまま土にすき込むことで、有機物の補給や土壌構造の改善、雑草抑制などの効果をもたらします。 |

自然循環機能のメカニズム

有機農業は、自然界の循環システムを農業生産に取り入れることを目指します。具体的には、以下のようなメカニズムが働きます。

- 堆肥や緑肥の活用: 有機物を土壌に還元することで、微生物の活動を促進し、栄養分の供給と土壌構造の改善を図ります。

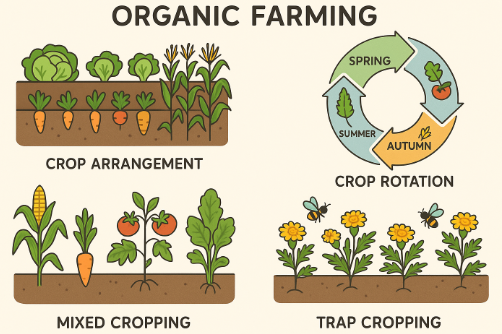

- 輪作や混作: 同じ場所で同じ作物を連続して栽培せず、異なる作物を組み合わせることで、特定の病害虫の発生を抑えたり、土壌中の特定の栄養素の偏りを防いだりします。

- 生物多様性の保全: 田畑の周囲に多様な植物を植えたり、天敵昆虫が住みやすい環境を整えたりすることで、生態系のバランスを保ち、病害虫の発生を自然に抑制します。

これらのメカニズムを通じて、外部からの投入資材を最小限に抑え、持続可能な農業生産を実現します。

無農薬栽培 違い/オーガニック 定義との比較

有機農業と混同されやすい概念に「無農薬栽培」や「オーガニック」があります。これらの違いを理解することは、有機農業への理解を深める上で不可欠です。

無農薬栽培との共通点と相違点

| 項目 | 有機農業 | 無農薬栽培 |

| 化学合成農薬の使用 | 使用しない | 使用しない |

| 化学肥料の使用 | 使用しない | 使用の有無は問わない |

| 遺伝子組換え技術 | 使用しない | 使用の有無は問わない |

| 土づくり | 重視される | 明確な規定はない |

| 認証制度 | 有機JAS認証制度あり | 公的な認証制度はない |

「無農薬栽培」は、文字通り「栽培期間中に農薬を使用しない」ことを指します。しかし、過去に化学肥料を使用していた土壌で栽培されたり、化学肥料を使用して育てられたりした作物でも「無農薬」と表示できる場合があります。そのため、無農薬栽培だからといって、必ずしも有機農業と同じ基準で生産されているわけではありません。

オーガニック認証の概念

「オーガニック」は、英語で「有機の」という意味であり、日本では「有機」と同じ意味合いで使われます。日本における「オーガニック」の表示は、農林水産大臣が定めた有機JAS規格に適合していることを示す「有機JASマーク」が貼付されたものに限られます。

つまり、日本国内で「有機」や「オーガニック」と表示して販売するためには、この有機JAS認証を取得していることが必須となります。この認証制度があることで、消費者は安心して有機農産物を選ぶことができます。

遺伝子組換え・化学肥料・農薬との違い

有機農業は、特定の技術や資材を使用しないことを明確にしています。これは、従来の農業(慣行農業)との最も大きな違いの一つです。

遺伝子組換え技術の有無

| 農業の種類 | 遺伝子組換え技術の利用 |

| 有機農業 | 利用しない |

| 慣行農業 | 利用する場合がある |

有機農業では、遺伝子を操作して作物の性質を変える遺伝子組換え技術は一切使用しません。これは、自然の生態系を尊重し、未知のリスクを避けるという有機農業の哲学に基づいています。

化学肥料・農薬使用基準の比較

| 農業の種類 | 化学肥料の使用 | 化学農薬の使用 |

| 有機農業 | 使用しない | 使用しない |

| 慣行農業 | 使用する場合がある | 使用する場合がある |

有機農業では、化学的に合成された肥料や農薬は使用しません。代わりに、堆肥や緑肥などの有機物を利用して土壌の肥沃度を高め、天敵の活用や輪作などによって病害虫の発生を抑えます。これにより、土壌や水質、そして農産物そのものへの化学物質の残留リスクを低減します。

有機農業のメリット・デメリット解説

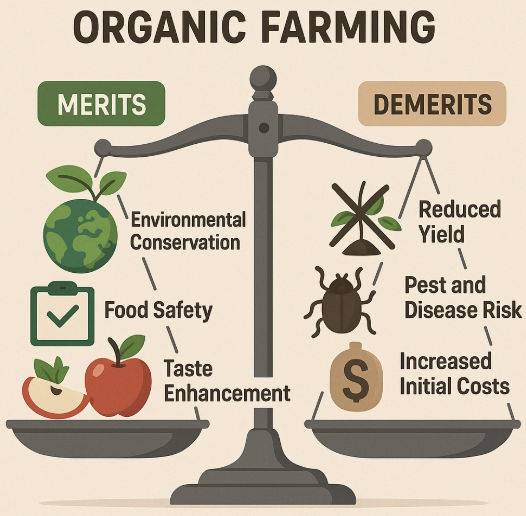

有機農業は、環境と人、そして食の未来にとって多くのメリットをもたらしますが、一方で生産者にとってはいくつかのデメリットも存在します。ここでは、双方の側面を詳しく解説します。

メリット:環境負荷低減・食の安全性・味向上

有機農業がもたらすメリットは多岐にわたります。

環境保全への貢献と生物多様性促進

有機農業は、環境に配慮した持続可能な農業として、以下の点で貢献します。

- 土壌環境の改善: 化学肥料や農薬を使用しないため、土壌中の微生物が活性化し、土壌の団粒構造が発達します。これにより、保水性や通気性が向上し、土壌侵食の防止にもつながります。

- 水質汚染の防止: 化学肥料や農薬が河川や地下水に流出することを防ぎ、水質汚染を抑制します。

- 生物多様性の促進: 農薬を使用しないことで、ミツバチなどの受粉昆虫や、害虫の天敵となる生物が増加し、農場周辺の生態系が豊かになります。

消費者視点の安心・健康価値

消費者にとっての有機農産物の最大のメリットは、その「安心感」と「健康価値」にあります。

- 食の安全性: 化学肥料や農薬の使用を避けるため、農産物への化学物質の残留を心配する必要がありません。特に、乳幼児やアレルギーを持つ方にとっては大きな安心材料となります。

- 本来の味: 有機農産物は、時間をかけてゆっくりと育つため、作物本来の風味や旨味が凝縮される傾向があります。「味が濃い」「甘みが強い」と感じる人も少なくありません。

- 栄養価: 有機栽培された作物の中には、慣行栽培のものと比較してビタミンやミネラルなどの栄養価が高いという研究結果も報告されています。

デメリット:収量減・病害虫リスク・初期コスト増

有機農業には多くの利点がある一方で、生産現場においては以下のようなデメリットも存在します。

生産現場での運営コストと手間

| 項目 | 有機農業における特徴 | 慣行農業との比較 |

| 初期投資 | 有機JAS認証取得のための設備投資(堆肥舎など)や、有機栽培に適した機械(草刈り機など)の導入費用がかかる場合があります。 | 慣行農業では、既存の設備をそのまま利用できることが多いです。 |

| 労働力・手間 | 除草や病害虫対策を手作業で行うことが多いため、慣行農業に比べて多くの労働力と手間がかかります。また、土づくりのための堆肥作りや緑肥の管理にも時間と労力を要します。 | 農薬や除草剤を使用することで、これらの作業にかかる手間を大幅に削減できます。 |

| 資材費 | 有機栽培で認められている肥料や資材は、慣行栽培で使用される化学肥料や農薬に比べて高価な場合があります。 | 化学肥料や農薬は、比較的安価で大量に入手可能です。 |

これらの要素により、有機農業は慣行農業と比較して、生産コストが高くなる傾向があります。

病害虫対策の技術的ハードル

有機農業では、化学農薬に頼らないため、病害虫対策には高度な知識と経験、そして工夫が必要です。

- 病害虫の発生リスク: 化学農薬を使用しないため、一度病害虫が発生すると大規模な被害につながるリスクがあります。

- 多様な対策の組み合わせ: 天敵利用、忌避植物の活用、物理的な防除(手で取り除くなど)、土壌改良による抵抗力向上など、複数の対策を組み合わせて対応する必要があります。

- 気象条件への影響: 天候不順などによって病害虫が多発しやすい年には、収量への影響が大きくなる可能性があります。

これらの技術的ハードルは、特に有機農業を始める新規就農者にとって大きな課題となることがあります。

実際の声:「有機農業 収益性/儲かる」「有機農業 コスト」「有機農業 失敗談」

有機農業への転換を検討する際、多くの人が気になるのが「本当に儲かるのか」「コストはどれくらいかかるのか」「失敗談から何を学べるのか」といった具体的な情報です。

成功事例と収益モデル

有機農業で成功している事例を見ると、高収益を上げている農家も少なくありません。成功の鍵は、以下のような点にあります。

- 高付加価値化: 有機JAS認証を取得し、ブランド価値を高めることで、通常の農産物よりも高値で販売できるルートを確保しています。

- 多角的な販売戦略: 直売所、宅配、インターネット販売、レストランへの直接契約など、多様な販路を開拓し、消費者に直接届けることで利益率を高めています。

- 加工品の開発: 有機農産物を使った加工品(ジャム、野菜ジュースなど)を開発し、商品ラインナップを増やすことで、収益の安定化を図っています。

- 観光農園や体験型農業: 農園を開放し、収穫体験や農業体験を提供することで、新たな収益源を確保しています。

これらの事例から、単に「作る」だけでなく、「どう売るか」「どう価値を高めるか」が有機農業で収益を上げる上で重要であることがわかります。

失敗要因から学ぶ導入前の注意点

一方で、有機農業への転換に失敗するケースも存在します。主な失敗要因としては、以下のような点が挙げられます。

- 技術的な知識・経験不足: 有機栽培特有の土づくりや病害虫対策に関する知識が不足していたために、収量が安定せず、経営が困難になるケース。

- 計画性の欠如: 市場調査をせずに見切り発車で始めた結果、販路が確保できず、生産した作物が売れ残ってしまうケース。

- 資金計画の甘さ: 初期投資や運転資金の見込みが甘く、資金繰りに苦しむケース。

- 過度な理想主義: 有機農業の理想だけを追い求め、現実的な収益性や経営の安定を軽視してしまったケース。

これらの失敗談から学ぶべきは、有機農業を始める前に十分な情報収集と計画を立て、現実的なシミュレーションを行うことの重要性です。技術研修への参加や、経験豊富な有機農家からのアドバイスを受けることも有効でしょう。

今日から始める有機農業:方法・手順と技術ポイント

有機農業を始めるには、基本的な方法や手順、そしていくつかの技術的なポイントを押さえることが重要です。家庭菜園から大規模農業まで、共通する考え方と具体的な実践方法を見ていきましょう。

「有機農業 方法」「有機農業 土づくり」

有機農業の根幹をなすのが「土づくり」です。健康な土壌が、健康な作物を育むからです。

堆肥活用:種類と施用タイミング

堆肥は、有機農業における土づくりの要です。

| 堆肥の種類 | 主な原料 | 特徴と効果 | 施用タイミング |

| 動物性堆肥 | 牛糞、豚糞、鶏糞など | 窒素、リン酸、カリウムなどの栄養分が豊富。土壌の肥沃化に効果的。 | 作付けの1~2ヶ月前、または収穫後。 |

| 植物性堆肥 | 落ち葉、稲わら、刈り草など | 土壌の通気性、保水性を高め、土壌構造の改善に寄与。 | 作付け前、または年間を通して。 |

| バーク堆肥 | 樹皮 | 土壌改良効果が高く、土壌の物理性を改善。 | 作付け前。 |

堆肥を施用する際は、完熟したものを使用することが重要です。未熟な堆肥は、土中で分解が進む際に有害ガスを発生させたり、病害虫の原因になったりする可能性があります。

緑肥作物の選び方と混合栽培

緑肥は、土壌の健康を保ち、地力を高めるために栽培される作物です。

| 緑肥作物の種類 | 主な効果 | 適した栽培時期 |

| マメ科(ヘアリーベッチ、クローバーなど) | 土壌中に窒素を固定し、地力を高める。 | 冬季(越冬緑肥)または休閑期。 |

| イネ科(ライ麦、エン麦など) | 土壌の侵食を防ぎ、有機物の供給源となる。 | 冬季(越冬緑肥)または休閑期。 |

| アブラナ科(からし菜など) | 土壌病害虫の抑制効果が期待できる。 | 短期間の休閑期。 |

複数の種類の緑肥を混ぜて栽培する「混合栽培」は、それぞれの緑肥の持つ効果を相乗的に高め、より多様な恩恵を土壌にもたらします。例えば、マメ科とイネ科を組み合わせることで、窒素供給と有機物供給の両方をバランス良く行うことができます。

有機農業 輪作・混作・バンカープランツの基本サイクル

有機農業では、病害虫の発生を抑え、土壌の健康を維持するために、作物の配置や組み合わせを工夫します。

輪作計画の立て方

輪作とは、同じ畑で同じ作物を連続して栽培せず、異なる種類の作物を一定の順序で栽培していく方法です。

| 輪作の目的 | 具体的な効果 |

| 連作障害の回避 | 同じ作物を連続して栽培すると、特定の病害虫や土壌中の栄養バランスの偏りが発生しやすくなりますが、輪作によってこれを防ぎます。 |

| 土壌栄養のバランス維持 | 作物によって吸収する栄養素が異なるため、輪作により土壌中の特定の栄養素の枯渇を防ぎます。 |

| 病害虫・雑草の抑制 | 病害虫のライフサイクルを断ち切ったり、異なる種類の作物を植えることで雑草の繁茂を抑えたりします。 |

輪作計画を立てる際は、以下の点を考慮しましょう。

- 作物の分類: 根菜類、葉菜類、実菜類、マメ科など、作物の種類や科を考慮して組み合わせます。

- 生育期間: 短期間で収穫できる作物と、長期間栽培する作物を組み合わせることで、効率的な土地利用が可能です。

- 土壌への影響: 土壌の栄養を多く吸収する作物と、土壌を肥沃にする効果のある作物をバランス良く配置します。

混作による土壌保全効果

混作とは、異なる種類の作物を同じ畝や区画で同時に栽培する方法です。

| 混作の目的 | 具体的な効果 |

| 病害虫の抑制 | 特定の作物を好む病害虫が、隣に植えられた別の作物の匂いを嫌って寄り付かなくなったり、天敵を誘引したりする効果が期待できます。 |

| 相互補完作用 | 根の深さが異なる作物を組み合わせることで、土壌中の異なる深さの栄養を効率的に利用したり、一方の作物がもう一方の生育を助けたりする場合があります。 |

| 雑草抑制 | 地上部を覆うように生育する作物を混植することで、雑草の発生を抑える効果があります。 |

バンカープランツの活用

バンカープランツとは、害虫の天敵となる生物(テントウムシ、クサカゲロウなど)を誘引・温存するために栽培する植物のことです。作物の近くにバンカープランツを植えることで、農薬を使わずに害虫の発生を抑制する効果が期待できます。例えば、アブラムシの天敵であるテントウムシを誘引するために、ソバなどを植えることがあります。

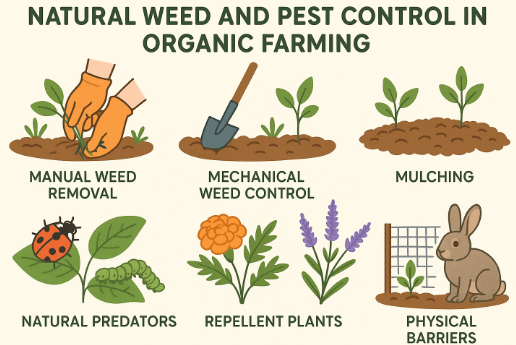

「有機農業 除草方法」「有機農業 病害虫対策 自然」

化学農薬を使わない有機農業において、除草と病害虫対策は大きな課題となりますが、自然の力を活用した様々な方法があります。

手作業除草と機械除草のポイント

有機農業における除草は、作物の生育を妨げる雑草を抑制するために不可欠な作業です。

| 除草方法 | 特徴とポイント |

| 手作業除草 | 根元からしっかりと抜き取ることで、再発を抑えます。初期の雑草が小さい段階で行うのが効率的です。広い面積では労力が大きくなります。 |

| 機械除草 | 管理機や乗用除草機などを使用します。広範囲を効率的に除草できますが、作物の株間や条間が狭い場所では使用が難しい場合があります。 |

| マルチング | わらや稲わら、専用のシートなどで畝の表面を覆い、雑草の生育を抑制します。土壌の乾燥防止や地温安定の効果もあります。 |

除草は、雑草が小さいうちに行うことで、その後の労力を大きく削減できます。また、除草作業を軽減するために、作物株間の密度を調整したり、緑肥を活用したりすることも有効です。

天敵利用と忌避植物による防除

化学農薬を使わずに病害虫を防ぐためには、自然のメカニズムを利用した対策が重要です。

| 対策方法 | 具体例とポイント |

| 天敵利用 | 害虫の天敵となる益虫(テントウムシ、アブラバチなど)を畑に放飼したり、バンカープランツを植えて誘引・温存したりします。 |

| 忌避植物の活用 | 害虫が嫌がる匂いを出す植物(マリーゴールド、コンパニオンプランツなど)を作物の近くに植えることで、害虫の飛来を避けます。 |

| 物理的防除 | 防虫ネットを張って害虫の侵入を防いだり、粘着テープで捕獲したり、手で害虫を取り除いたりします。 |

| 生物農薬の利用 | 自然界に存在する微生物(BT剤など)を利用した農薬で、特定の害虫にのみ作用するため、環境への負荷が少ないです。 |

これらの対策を単独ではなく、複合的に実施することで、より効果的に病害虫の発生を抑制できます。

家庭菜園編:初心者向けの肥料選びと土壌改良のコツ

家庭菜園で有機農業を始める方も増えています。初心者でも取り組みやすい、肥料選びと土壌改良のコツを紹介します。

ホームコンポストの作り方

家庭から出る生ごみや落ち葉などを堆肥に変える「ホームコンポスト」は、手軽に有機肥料を作る方法です。

| ステップ | 内容 |

| 1. 材料の準備 | 生ごみ(野菜くず、果物の皮など)、落ち葉、枯れ草、剪定枝などを集めます。 |

| 2. 設置場所の選定 | 日当たりが良く、風通しの良い場所にコンポスト容器を設置します。 |

| 3. 投入と混ぜ合わせ | 材料を層になるように投入し、時々切り返し(混ぜ合わせ)を行います。これにより、酸素が供給され、微生物の活動が促進されます。 |

| 4. 水分調整 | 適度な湿り気を保つことで、微生物が活動しやすくなります。乾燥している場合は水を加え、湿りすぎている場合は乾燥した材料を追加します。 |

数ヶ月から半年程度で、ふかふかの良質な堆肥が完成します。この堆肥を家庭菜園の土に混ぜ込むことで、土壌の肥沃度を向上させることができます。

プランター栽培での緑肥利用

限られたスペースのプランター栽培でも、緑肥は活用できます。

| 緑肥利用のポイント | 具体的な方法 |

| 短期間で利用できる緑肥の選択 | クローバーやヘアリーベッチなど、比較的短期間で生育し、土にすき込みやすい緑肥を選びましょう。 |

| 休閑期の活用 | 作物を収穫した後、次の作付けまでの休閑期間に緑肥を栽培し、土壌を休ませながら地力を高めます。 |

| 土壌に混ぜ込む | 緑肥がある程度育ったら、株ごと細かく刻んでプランターの土に混ぜ込みます。これにより、有機物の補給と土壌構造の改善が期待できます。 |

プランター栽培でも緑肥を活用することで、土の健康を保ち、連作障害のリスクを減らすことができます。

有機JAS認証取得方法と法律・表示規制をわかりやすく解説

有機農業に取り組む上で避けて通れないのが、「有機JAS認証」です。これは、消費者に有機農産物であることを保証するための重要な制度であり、関連する法律や表示規制も理解しておく必要があります。

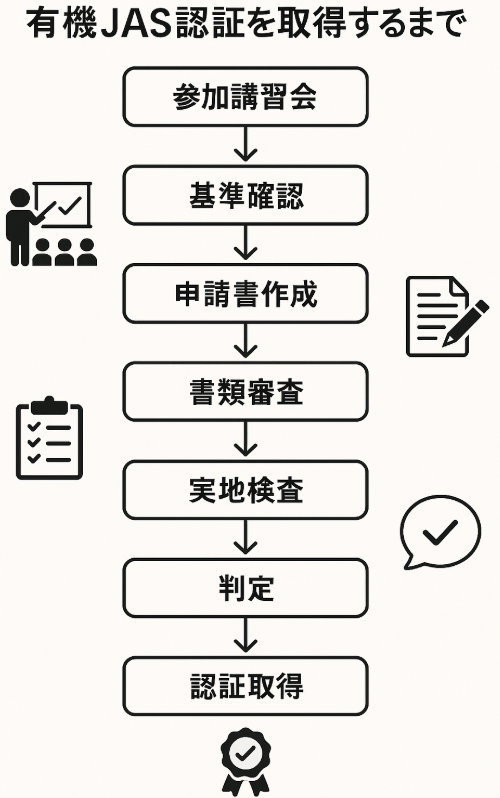

有機JAS 取得方法のステップと認証条件

有機JAS認証は、農林水産省が定める有機JAS規格に基づいて行われる認証制度です。

認証申請から審査までの流れ

| ステップ | 内容 |

| 1. 有機JAS規格の理解 | 有機JAS規格の詳細を熟読し、自身の農場がその基準を満たしているかを確認します。 |

| 2. 認証機関の選定 | 農林水産大臣が登録した認証機関の中から、自身の条件に合った機関を選びます。 |

| 3. 認証申請書類の準備 | 認証機関が求める申請書、生産行程管理者認定申請書、生産管理記録、ほ場や施設の図面など、必要な書類を準備します。 |

| 4. 書類審査 | 提出された書類が有機JAS規格に適合しているか、認証機関が審査します。 |

| 5. 実地検査 | 認証機関の検査員が農場を訪問し、書類の内容と実際の生産現場が一致しているか、有機JAS規格が遵守されているかなどを確認します。 |

| 6. 判定・認定 | 書類審査と実地検査の結果を総合的に判断し、認証機関が有機JASの認定を行います。 |

| 7. 有機JASマークの使用 | 認定後、生産された農産物に有機JASマークを貼付して販売できるようになります。 |

(参照元:農林水産省 有機食品の検査認証制度)

必要書類と工程管理のポイント

有機JAS認証取得には、詳細な記録と適切な工程管理が求められます。

| 項目 | ポイント |

| 生産行程管理記録 | 播種から収穫までの栽培履歴(使用資材、作業内容、日付など)を詳細に記録する必要があります。これが審査の重要な証拠となります。 |

| ほ場図面・施設図面 | 栽培しているほ場の位置、面積、周辺環境などを明確にした図面が必要です。加工施設がある場合はその図面も求められます。 |

| 転換期間の管理 | 慣行農業から有機農業へ転換する場合、有機JAS認証を取得するまでには一定の「転換期間」(通常2年以上)が必要です。この期間中も有機JAS規格に準拠した管理が求められます。 |

| 交差汚染の防止 | 有機栽培区画と慣行栽培区画が隣接している場合、農薬の飛散などによる交差汚染を防ぐための措置が必要です。 |

これらの記録と管理を徹底することで、認証取得への道が開けます。

有機農業 法律/JAS法/表示規制のポイント

有機農業に関連する法律は、消費者保護の観点からも非常に重要です。

JAS法の基礎知識

有機JAS認証は、「JAS法(日本農林規格等に関する法律)」に基づいて運用されています。JAS法は、農林水産物やその加工品の品質向上と表示の適正化を図ることで、消費者の利益を保護することを目的としています。

- 有機JAS規格: 有機農産物、有機加工食品、有機飼料、有機畜産物について、それぞれJAS法に基づき詳細な生産基準が定められています。

- 有機JASマーク: この規格に適合していると認められた生産者や製造業者だけが、製品に「有機JASマーク」を貼付することができます。

- 罰則: 有機JASマークがないにもかかわらず「有機」「オーガニック」などと表示して販売することは、JAS法違反となり、罰則の対象となります。

(参照元:消費者庁 JAS法関係)

表示ラベルの読み方

有機JASマークは、消費者が有機農産物を識別するための最も重要な目印です。

| 表示要素 | 意味 |

| 有機JASマーク | 有機JAS規格に適合していることを農林水産大臣が登録した認証機関が検査・認定した製品にのみ貼付が認められるマークです。 |

| 名称 | 「有機〇〇(農産物の名称)」または「オーガニック〇〇(農産物の名称)」と表示されます。 |

| 認定事業者名 | 認証を取得した生産者または製造業者の名称が記載されます。 |

| 認証機関名 | 認証を行った認証機関の名称が記載されます。 |

これらの表示を確認することで、消費者は安心して有機農産物を選ぶことができます。

無農薬栽培 表示規制との違い

「無農薬」という表示は、消費者にとって誤解を招きやすいため、特定の規制が存在します。

無農薬表示の定義と法的位置づけ

かつては「無農薬」という表示が農産物に用いられることがありましたが、現在では**「農薬を使用していないこと」だけを強調する表示は原則として禁止**されています。これは、消費者が「無農薬=有機」と誤解するのを防ぐためです。

| 表示方法 | 規制の有無と意味合い |

| 有機JASマーク付き「有機〇〇」 | JAS法に基づき、有機JAS規格に適合した製品にのみ許される表示。 |

| 「無農薬栽培」 | 原則として禁止。消費者に誤認を与える可能性が高いため。 |

| 「減農薬栽培」「特別栽培農産物」 | 農林水産省が定める「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づき、農薬や化学肥料の使用量を慣行栽培の5割以下に減らした場合に表示可能。 |

(参照元:農林水産省 特別栽培農産物について)

表示誤認防止のルール

消費者が商品の内容を誤解しないよう、農産物の表示には厳格なルールがあります。特に、有機JASマークのない製品に「オーガニック」「有機」といった言葉を使用することは、JAS法違反となり、罰則の対象となります。

これは、消費者が安心して食品を選べるようにするための重要な取り組みです。生産者も消費者も、これらのルールを正しく理解し、適切な表示がされることで、有機農業市場の健全な発展が促されます。

最新動向と将来展望:政策・市場データ・海外事例

有機農業は、世界的な環境意識の高まりや食の安全への関心から、近年注目度が高まっています。ここでは、日本および世界の最新動向と将来展望について解説します。

有機農業 SDGs連携/みどりの食料システム戦略・2050年目標

日本の農業政策において、有機農業は重要な位置を占めるようになってきました。

政策目標の概要と国内施策

政府は、2021年に「みどりの食料システム戦略」を策定し、2050年までに目指す食料・農林水産業の姿として、以下の目標を掲げています。

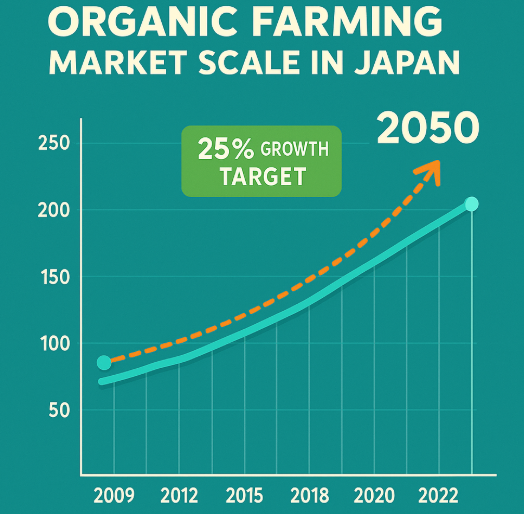

- 有機農業の取り組み面積を25%に拡大(現状約0.6%)

- 化学農薬の使用量を50%低減

- 化学肥料の使用量を30%低減

この目標達成に向けて、国や地方自治体は、有機農業に取り組む農家への補助金や助成金、技術指導、研修制度の拡充などの施策を進めています。

(参照元:農林水産省 みどりの食料システム戦略)

SDGsとの関連性と企業事例

有機農業は、国連が掲げる「持続可能な開発目標(SDGs)」とも深く関連しています。

| SDGs目標 | 有機農業との関連 | 企業事例(仮説) |

| 目標2:飢餓をゼロに | 持続可能な食料生産システムの確立に貢献。 | 大手食品メーカーが有機農産物の調達を強化し、契約有機農家を支援。 |

| 目標12:つくる責任 つかう責任 | 環境負荷の低い生産方法により、持続可能な消費と生産を促進。 | 有機野菜の宅配サービス企業が、フードロス削減の取り組みを強化。 |

| 目標13:気候変動に具体的な対策を | 土壌への炭素貯留促進や化学肥料由来の温室効果ガス排出抑制に貢献。 | 化学肥料の使用を完全にやめ、堆肥と緑肥で土づくりを行う農業法人が、CO2排出量削減に貢献。 |

| 目標15:陸の豊かさも守ろう | 生物多様性の保全、健全な生態系の維持に寄与。 | 地域のNPOと連携し、休耕地を有機農地として再生することで、地域固有の生物を育む活動を行う農園。 |

多くの企業が、CSR(企業の社会的責任)活動の一環として、有機農業の普及や有機農産物の利用を積極的に推進しています。

日本の普及率・有機農業 日本 取組面積・市場規模データ

日本の有機農業は、世界と比較するとまだ発展途上にありますが、着実に広がりを見せています。

年度別推移と主要品目

農林水産省のデータによると、日本の有機農業の取組面積は緩やかに増加傾向にあります。

- 有機農業取組面積: 2022年時点で約1.3万ha(耕地面積全体の約0.6%)

- 有機JAS認定事業者数: 2022年時点で約2,000件(生産行程管理者)

(参照元:農林水産省 有機農業に関するデータ(令和5年3月17日))

主要な有機農産物としては、野菜、米、果物などが挙げられます。特に、消費者の健康志向の高まりから、有機野菜の需要は安定しています。

消費動向と販売チャネル

日本の有機食品市場は、近年拡大傾向にあります。

- 市場規模: 推計約2,000億円(2022年)

- 主な販売チャネル:

- スーパーマーケット: 一般的なスーパーでも有機JASマーク付きの野菜や加工食品が手軽に購入できるようになりました。

- 有機専門宅配サービス: 有機農産物を定期的に自宅に届けるサービスが普及しています。

- 道の駅・直売所: 生産者から直接購入できるため、安心感や新鮮さが魅力です。

- オンラインストア: インターネットを通じて全国各地の有機農産物が購入できるようになっています。

- レストラン・飲食店: 有機食材を積極的に取り入れる飲食店が増えています。

消費者の意識変化や健康志向の高まりが、市場拡大の大きな要因となっています。

海外事例/認定農業者の先進事例

世界の有機農業は、日本よりも進んでいる国が多く、その事例から学ぶべき点は少なくありません。

欧米の有機認証制度比較

欧米諸国では、有機農業の普及が進んでおり、日本とは異なる認証制度や表示方法が存在します。

| 地域 | 主な認証制度 | 特徴 |

| EU (欧州連合) | 有機農業規則 (EU Organic Regulation) | 全加盟国で統一された有機認証制度。緑色のロゴマークが目印。 |

| 米国 | 全米有機プログラム (NOP: National Organic Program) | USDA (米国農務省) が管轄する国家認証制度。USDA Organicロゴが使用される。 |

これらの国々では、有機農産物の生産者だけでなく、流通、加工、輸入業者まで一貫した管理が求められるなど、より厳格な基準が設けられています。

アジア新興市場での普及モデル

アジアの新興国でも、所得向上や食の安全への関心から有機農業が広がりつつあります。

- 中国: 有機農産物の生産量、消費量ともに世界トップクラスに成長。政府主導での有機農業推進政策も進められています。

- 韓国: 「環境にやさしい農業育成法」に基づき、有機農業が推進されています。学校給食での有機農産物の導入など、消費拡大に向けた取り組みも活発です。

これらの国々では、欧米の認証制度を参考にしながら、独自の有機認証制度を確立し、国内市場の拡大を図っています。

Q&A&用語集:基礎用語から制度関連用語まで一挙整理

有機農業に関する様々な情報に触れる中で、疑問に思うことや聞き慣れない言葉もあるかもしれません。ここでは、有機農業を理解する上で役立つ主要な用語を解説します。

基礎用語:「化学肥料」「農薬」「遺伝子組換え」「生態系」

有機農業の基本的な考え方を理解するために、まずこれらの用語を正しく把握しましょう。

各用語の定義と背景

| 用語 | 定義と有機農業における位置づけ |

| 化学肥料 | 石油などの化学物質を原料として、人工的に合成された肥料。速効性があり、大量生産に適していますが、有機農業では使用しません。 |

| 農薬 | 病害虫や雑草を防除するために使われる薬剤。化学合成農薬は有機農業では使用せず、特定の天然由来成分や生物農薬のみが認められています。 |

| 遺伝子組換え | 特定の生物から遺伝子を取り出し、別の生物の遺伝子に組み込む技術。有機農業では、遺伝子組換え技術を利用した作物は認められていません。 |

| 生態系 | ある地域に生息する生物と、それを取り巻く環境(土壌、水、空気など)が相互に作用し合うシステム。有機農業は、この生態系のバランスを尊重し、維持することを目指します。 |

栽培技術用語:「緑肥」「堆肥」「土壌改良」「輪作」

有機農業の実践において頻繁に用いられる技術関連の用語です。

用語同士の関連性マップ

有機農業におけるこれらの技術用語は、それぞれが独立しているのではなく、相互に関連し合い、土壌の健康を維持・向上させるための総合的なアプローチを構成しています。

- 緑肥は、土壌改良の一環として行われ、すき込むことで堆肥と同様に有機物を供給し、土壌の肥沃化に貢献します。

- 堆肥は、土壌に栄養を与え、微生物の活動を促進することで土壌改良に役立ちます。

- 輪作は、連作障害を防ぎ、特定の病害虫の発生を抑制し、土壌中の特定の栄養素の偏りを防ぐことで、間接的に土壌改良を促し、健全な作物の生育を支えます。

これらの技術を組み合わせることで、化学肥料や農薬に頼らずとも、持続的に豊かな土壌と健全な作物を育てることが可能になります。

認証・表示用語:有機JASマーク・オーガニック・無農薬・特別栽培

消費者が有機農産物を選ぶ際に目にする機会が多い用語です。

ロゴ・マークの見分け方

| 用語・マーク | 意味と規制 |

| 有機JASマーク | 農林水産大臣が定める有機JAS規格に適合していると認証された農産物・加工食品にのみ表示が許されるマーク。「有機」「オーガニック」と表示して販売するためには必須です。 |

| オーガニック | 「有機」と同じ意味で、日本では有機JAS認証を受けた製品にのみ使用が認められています。 |

| 無農薬 | 栽培期間中に農薬を使用しないこと。ただし、現在は誤解防止のため、この表示単独では原則禁止されています。 |

| 特別栽培 | 農薬の使用回数と化学肥料の窒素成分量を、地域慣行レベルの5割以下に削減して栽培された農産物。「特別栽培農産物」として表示可能です。有機JAS認証とは別の制度です。 |

これらの表示の違いを理解することで、消費者は自身のニーズに合った農産物をより適切に選択できるようになります。

有機農業のコツを意識して、素敵な未来を手に入れよう!

有機農業は、単に作物を作るだけでなく、地球環境と共存し、持続可能な社会を築くための大切な取り組みです。ここで解説した知識を活かして、あなたも有機農業の世界に一歩踏み出してみませんか?

- 有機農業 研修に参加してみよう(補助金・助成金情報): 本格的に有機農業を始めたい方は、各自治体や農業団体が実施している研修への参加を検討しましょう。新規就農者向けの補助金や助成金情報も積極的に集めてみてください。

- 家庭菜園でまずは緑肥活用からスタート!: 大規模な農業はハードルが高いと感じる方も、まずはご自宅の家庭菜園で、緑肥を使った土づくりから始めてみましょう。小さな一歩が大きな変化につながります。

- 慣行農業 比較で自分に合った転換プランを検討しよう: 現在慣行農業を行っている方は、有機農業への転換を検討する際、自身の規模や作物、経営状況と照らし合わせながら、無理のない転換プランを立てることが重要です。

- 認証取得のためのチェックリストを活用して一歩前進!: 将来的に有機JAS認証取得を目指す場合は、認証機関の提供するチェックリストなどを参考に、今から準備を始めることでスムーズな取得につながります。

有機農業は、手間やコストがかかる側面もありますが、その先に広がる豊かな自然と、食の安全・安心は、何物にも代えがたい価値をもたらします。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。