毎日食卓に並ぶ野菜や果物。あなたはそれが「有機」なのか、「慣行栽培」なのか、はたまた「特別栽培」なのか、意識したことはありますか? 健康志向の高まりとともに、「有機農業」という言葉を耳にする機会は増えましたが、具体的に他の栽培方法とどう違うのか、どんなメリットやデメリットがあるのか、疑問に感じている方も少なくないでしょう。

この記事では、「有機農業 比較」というテーマで、慣行農業、特別栽培、無農薬栽培、自然農法といった様々な農業の形を、収量、コスト、環境負荷、品質、認証制度など、多角的な視点から徹底的に比較解説します。

この記事を読めば、あなたはそれぞれの農業方法の具体的な違いを理解し、ご自身のライフスタイルや価値観に合った「食」の選択ができるようになるでしょう。また、もしあなたが農業に携わる方であれば、有機農業への転換を検討する上での具体的なメリット・デメリット、さらには利用可能な補助金や就農支援の情報まで、経営判断に役立つ貴重な知見を得られます。

逆に、これらの情報を知らずにいると、情報に流されて不本意な選択をしてしまったり、有機農業が持つ真の可能性や課題を見過ごしてしまったりするかもしれません。この記事で、未来の食と農業について、考えてみませんか?

目次

- 1 基礎知識:有機農業の重要性

- 2 そもそも有機農業とは?定義・「有機JAS認証とグローバルGAPとの違い」など

- 3 慣行農業・特別栽培・無農薬栽培・自然農法と有機農業の比較

- 4 環境負荷・農産物の質など:有機農業のメリットを比較するとどう違う?

- 5 収量・コスト・労働負荷など!有機農業のデメリットを比較するとどう違う?

- 6 納期農業と慣行農業における栽培管理の違いを比較!施肥・病害虫・雑草対策など

- 7 有機農業と慣行農業を経営面で比較!収益性と就農支援の違いとは?

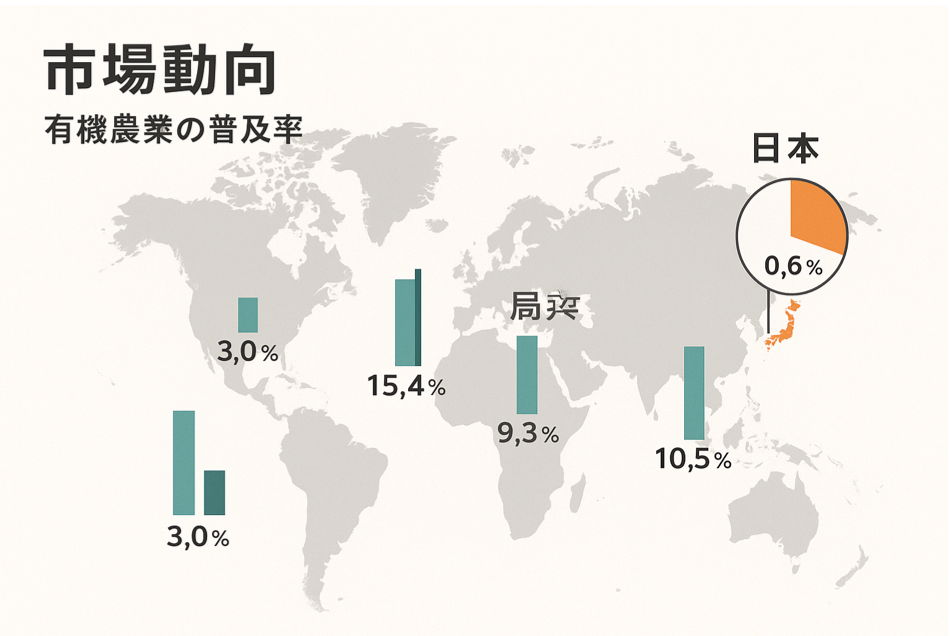

- 8 国内外の市場動向・普及率の違いは?有機農業のケーススタディ比較

- 9 慣行農業や外国との違いなど「有機農業の比較」が気になる人によくある質問

- 10 素敵な未来を手に入れるため、慣行農業や外国と有機農業の比較のポイントをおさえよう

基礎知識:有機農業の重要性

有機農業と各栽培方法、外国との比較などを解説する前に、この項目では、有機農業の現代における重要性と、本記事の焦点を明確に提示します。有機農業への関心が高まる背景や、読者が本記事から得られる具体的なメリットを冒頭で提示することで、読み進めるモチベーションを高めます。

本記事では「何」と「有機農業」と比較するのか

本記事は、有機農業とその他農法(慣行農業、特別栽培、無農薬栽培、自然農法、再生型農業)を多角的に比較することで、読者が自身のニーズに合った農業の選択、あるいは理解を深めることを目的としています。

本記事を読むことで、以下のようなメリットを感じられます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、有機農業への理解が曖昧なまま誤った選択をしてしまったり、情報に惑わされたりする可能性があるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

| 本記事がおすすめの人 | 関心事 |

| 新規就農検討者・有機農業への転換希望者(20代~50代) | 有機農業への参入や転換を真剣に検討しており、慣行農業との具体的な違い、収益性、初期投資、技術的ハードル、補助金の有無を知りたい。どちらの選択が自身にとって最適か、客観的な情報に基づいて判断しようとしている。土壌管理、病害虫対策、雑草対策など、実践的な栽培方法の比較に関心が高い。 |

| 現役農家(慣行農業・特別栽培農家で有機農業への移行検討者、または有機農家で他農法との比較に関心がある層)(30代~60代) | 既存の栽培方法を見直し、より持続可能で高付加価値な農業への移行を検討している。具体的な技術やコスト、販路の違い、転換期間中の課題解決策に関心がある。自身の経営を安定化させるための情報を求めている。 |

| 消費者(健康志向、環境意識が高い層)(30代~70代) | スーパーなどで「有機」や「オーガニック」と表示される農産物に興味があり、慣行農産物との具体的な違い、安全性、栄養価、そして価格差の理由を理解したい。自身や家族の健康、環境保全、SDGsなどに関心があり、日々の食の選択に役立つ情報を求めている。 |

| その他 | 家庭菜園愛好家(40代~70代):家庭菜園で有機栽培に挑戦したい、または現在の慣行的な栽培方法と比較してみたいと考えている。プロの管理ノウハウを家庭菜園に応用できるヒントを探している。 農業研究者・学生・農業指導者:学術的な比較、最新のデータや統計、法規、認証制度に関する深い知識を求めている。市場動向や国内外の普及率にも関心がある。 |

そもそも有機農業とは?定義・「有機JAS認証とグローバルGAPとの違い」など

この項目では、有機農業の基本的な定義から、関連する認証制度までを詳しく解説します。有機農業を正しく理解するための土台となる情報です。

有機農業の定義と特徴

有機農業は、化学的に合成された肥料や農薬を使用せず、遺伝子組み換え技術も導入しない農業の形態です。自然の力を最大限に活かし、土壌の健全性を保ちながら、持続可能な生産を目指します。

有機農業の主な特徴は以下の通りです。

- 化学肥料・化学農薬の不使用:土壌や水質の汚染を防ぎ、生態系への負荷を低減します。

- 堆肥や緑肥による土づくり:土壌の微生物活動を促進し、豊かな土壌環境を育みます。

- 生物多様性の保全:様々な生き物が生息できる環境を保ち、生態系のバランスを維持します。

- 循環型農業の実践:地域資源を有効活用し、廃棄物の発生を最小限に抑えます。

マイファームTVが詳しく解説する有機栽培の基本講座です。「有機栽培とは何か」という根本的な疑問から、肥料や農薬で使っていいもの・ダメなものまで、初心者でも理解できるよう分かりやすく説明されています。記事で触れた有機農業の定義を動画で具体的に学ぶことができます。

有機JAS認証について知っておくべき3つの重要なポイントを農業関係者向けに詳しく解説した動画です。「有機JASマークとJASマークの違い」「有機栽培をしただけでは有機野菜と名乗れない理由」「有機JAS≠完全無農薬」など、記事の認証制度の理解を深められる実用的な内容です。

有機JAS認証の取得を検討している方向けに、認証の概要から認定されるための注意点まで詳しく紹介している動画です。申請前に必要な2年以上の有機的管理や講習会受講の義務など、記事で解説した認証プロセスの実際的な手順を具体的に学べます。

有機JAS認証とグローバルGAPの違い

有機農業を名乗るためには、国の定めた基準をクリアし、有機JAS認証を取得する必要があります。また、国際的な認証としてグローバルGAPも存在します。それぞれの特徴を理解することは、有機農産物の信頼性を判断する上で重要です。

| 認証制度 | 目的 | 主な認証対象 | 認証基準のポイント |

| 有機JAS認証 | 日本国内での有機農産物の表示を管理し、消費者に信頼性のある情報を提供すること。 | 農産物、加工食品、飼料、畜産物など | 日本の農林水産省が定める有機JAS規格に基づき、化学肥料・化学農薬の不使用、遺伝子組み換え技術の不使用、堆肥等による土づくりなど、厳格な生産基準を満たす必要があります。転換期間(2〜3年)を経て認証されます。 |

| グローバルGAP | 世界的に通用する農業の「適正農業規範(Good Agricultural Practice)」を確立し、食品安全、環境保全、労働安全、動物福祉などを確保すること。 | 青果物、畜産物、水産物など | 農業生産工程管理(GAP)の国際基準。化学肥料・農薬の使用は認めるが、適正な使用を義務付け、生産履歴の記録、作業員の健康・安全、環境への配慮など、幅広い項目が評価されます。 |

2.2.1 有機JAS認証の基準

有機JAS認証は、農林水産省が定めた「有機JAS規格」に基づいています。この規格は、農産物や加工食品が「有機」と表示されるための厳格なルールを定めています。主な基準は以下の通りです。

- 化学的に合成された肥料及び農薬の使用禁止: 病害虫の防除や雑草の抑制には、物理的防除、生物的防除、あるいは有機JAS規格で認められた天然由来の資材のみが使用されます。

- 遺伝子組み換え技術の不使用: 種子や苗、その他すべての生産過程において遺伝子組み換え技術が使われていないことが求められます。

- 堆肥等による土づくり: 土壌の肥沃度を維持・向上させるために、堆肥や緑肥といった有機質肥料を積極的に利用します。

- 複数年にわたる管理: 有機JAS認証を取得するには、通常の農地で2年以上(果樹などの多年生作物は3年以上)、有機JAS規格に則った管理を継続する必要があります。この期間を「転換期間」と呼びます。

- 生産行程の記録と管理: 生産者は、使用する資材、栽培方法、収穫日など、生産に関するすべての情報を詳細に記録し、管理する必要があります。

2.2.2 グローバルGAPの特徴

グローバルGAPは、Good Agricultural Practices(適正農業規範)の略で、世界的に認められた農業の生産管理基準です。有機JAS認証とは異なり、化学農薬や化学肥料の使用を全面的に禁止しているわけではありませんが、その使用方法や管理方法について厳格なルールを設けています。

グローバルGAPの主な特徴は以下の通りです。

- 食品安全の確保: 農産物の安全性を確保するため、農薬の適正使用、衛生管理、交差汚染の防止など、徹底した管理が行われます。

- 環境保全への配慮: 水源の保護、土壌浸食の防止、廃棄物の管理など、環境への負荷を最小限に抑える取り組みが求められます。

- 労働者の安全・福祉: 農業従事者の健康と安全を確保するための労働環境の整備や、適切な労働条件が求められます。

- 生産履歴の明確化: どの農場で、いつ、誰が、どのように生産したかを追跡できるトレーサビリティの確保が義務付けられています。

2.3 認証プロセス・補助金・助成金制度の概要

有機JAS認証を取得するまでのプロセスと、有機農業への転換・継続を支援するための補助金・助成金制度について解説します。

認証プロセス

有機JAS認証取得の一般的な流れは以下のようになります。

- 有機JAS規格の学習と準備: 有機JAS規格の内容を理解し、現在の農業実践とのギャップを把握します。

- 有機農産物の生産管理の開始: 転換期間を開始し、有機JAS規格に沿った栽培を行います。

- 認証機関の選択と申請: 登録認証機関の中から任意の機関を選び、認証申請を行います。

- 実地調査: 認証機関による実地調査が行われ、生産管理体制や圃場(ほじょう)の状況が規格に適合しているか確認されます。

- 認証書の交付: 調査の結果、適合が認められれば有機JAS認証書が交付され、有機JASマークを貼付できるようになります。

補助金・助成金制度

有機農業への転換や継続を支援するため、国や地方自治体は様々な補助金・助成金制度を設けています。これらの制度を活用することで、初期投資の負担軽減や、転換期間中の経営安定化を図ることができます。

主な補助金・助成金制度の例:

- 有機農業推進総合対策: 有機農業の拡大を目的とした国の制度で、有機農業への転換、生産技術の導入、販路拡大などに対して支援が行われます。

- エコファーマー制度: 持続性の高い農業生産方式を導入する農業者を認定し、その取り組みを支援する制度です。有機農業もその対象となります。

- 地方自治体独自の補助金: 各地方自治体が、地域の特性に応じた有機農業支援策を実施している場合があります。

これらの制度は、年度によって内容が変更されたり、新たな制度が導入されたりすることがあります。最新の情報は、農林水産省のウェブサイトや各地方自治体の農業担当部署に問い合わせるようにしましょう。

有機農業への新規就農について詳しく知りたい方は、「有機農業【新規就農】成功のコツ!始め方・補助金・技術習得」をご確認ください。認定新規就農者制度の概要や農業次世代人材投資資金の活用方法について詳しく解説されています。

有機農業【新規就農】成功のコツ!始め方・補助金・技術習得・農地確保など

農業補助金制度の実態について詳しく知りたい方は、「農家は補助金漬けの嘘?実態と補助金制度【2025】儲からない理由」をご参照ください。補助金に頼らない自立的な農業経営についても学べます。

農家は補助金漬けの嘘?実態と補助金制度【2025】儲からない理由と自立経営の方法とは

慣行農業・特別栽培・無農薬栽培・自然農法と有機農業の比較

有機農業をより深く理解するためには、他の農業形態との違いを明確にすることが重要です。この項目では、慣行農業、特別栽培、無農薬栽培、自然農法、再生型農業といった主要な比較対象を整理し、それぞれの特徴を解説します。

有機農法と自然農法の違いを32分間にわたって詳しく解説した動画です。両者の明確な違いや多種多様な農法についても触れており、記事で整理した各農法の特徴をより深く理解できます。新規就農を考えている人には特に参考になる内容です。

慣行農法と有機農法の病気改善へのアプローチの違いを分かりやすく解説した動画です。慣行農法の対症療法的アプローチと有機農法の原因療法的アプローチの違いが具体的に説明されており、記事で比較した両農法の根本的な考え方の違いを理解できます。

年商7500万円を売り上げる自然農法家の橋本進さんに密着した1時間44分の長編ドキュメンタリーです。肥料なし・無農薬で50種類の作物を栽培する実際の様子を通じて、記事で解説した自然農法の実践例を詳しく見ることができます。

慣行農業 vs 有機農業:資材・農薬使用の比較

日本の農業において主流である慣行農業と有機農業は、資材や農薬の使用において大きな違いがあります。

| 項目 | 有機農業 | 慣行農業 |

| 農薬 | 化学合成農薬は原則使用禁止。病害虫対策は、生物的防除(天敵の活用)、物理的防除、忌避植物の利用、輪作などの耕種的防除が中心。有機JAS規格で認められた天然由来の資材は使用可能。 | 化学合成農薬が使用される。病害虫発生時に速やかに散布することで、効率的に防除し、収量や品質の安定を図る。 |

| 肥料 | 化学合成肥料は原則使用禁止。堆肥、緑肥、米ぬか、魚かすなどの有機質肥料や、有機JAS規格で認められた天然鉱物由来の資材を使用し、土壌中の微生物活動を活発にして土壌本来の力を引き出す。 | 化学合成肥料が主体。作物の生育に必要な栄養素を効率的に供給し、収量増加や生育促進を目指す。 |

| 土壌管理 | 土壌生物の多様性を重視し、堆肥や緑肥を投入して土壌の団粒構造を促進。土壌の生物性、物理性、化学性を総合的に改善し、健全な土壌を維持する。 | 一般的に土壌の化学性に重点を置き、化学肥料の投入により作物の生育に必要な養分を補給する。連作による土壌疲弊や病害の増加が課題となる場合がある。 |

| 遺伝子組換え作物 | 使用禁止。 | 使用は制限されていない(日本では商業栽培が限定的)。 |

化学農薬の使用実態

慣行農業では、病害虫や雑草の防除のために様々な種類の化学農薬が使用されます。これらの農薬は、特定の病害虫に高い効果を発揮し、農作業の効率化と安定した収量確保に貢献しています。しかし、その一方で、土壌や水質の汚染、残留農薬の問題、生物多様性への影響などが懸念されることもあります。

農林水産省は、農薬の使用について「農薬取締法」に基づき、登録制度や使用基準を設けています。農薬の登録にあたっては、人や家畜への安全性、環境への影響などが厳しく審査されます。また、使用する際には、ラベルに記載された使用方法や使用回数を遵守することが義務付けられています。

堆肥・緑肥など有機資材の活用

有機農業では、化学肥料を使用しない代わりに、堆肥や緑肥といった有機資材を積極的に活用します。

- 堆肥: 家畜の糞尿、稲わら、落ち葉などを微生物の働きで発酵・分解させたものです。土壌に投入することで、土壌の物理性(水はけ、通気性)、化学性(保肥力)、生物性(微生物の種類や量)を改善し、作物の生育に適した健全な土壌環境を育みます。

- 緑肥: 作物として育てた植物を、収穫せずにそのまま土にすき込むことで、土壌の養分補給や土壌構造の改善、雑草抑制などの効果を期待するものです。例えば、マメ科植物は根粒菌によって空気中の窒素を固定する能力があり、これを緑肥として利用することで土壌に窒素を供給できます。

これらの有機資材は、土壌の持つ本来の力を引き出し、持続可能な農業を実現するための重要な要素です。

特別栽培(減農薬・減化学肥料)と有機農業の比較

特別栽培は、慣行農業と有機農業の中間に位置する農業形態と言えます。

| 項目 | 特別栽培 | 有機農業 | 慣行農業 |

| 農薬使用 | 地域ごとの慣行レベルから50%以上削減 | 原則使用禁止 | 一般的な化学合成農薬を使用 |

| 化学肥料使用 | 地域ごとの慣行レベルから50%以上削減 | 原則使用禁止 | 一般的な化学合成肥料を使用 |

| 認証 | 国が定めるガイドラインに基づき、各自治体が認証(表示ガイドライン) | 有機JAS認証 | 認証なし(一般的な表示ルールに従う) |

| 表示 | 「特別栽培農産物」と表示。農薬や化学肥料の使用状況を具体的に記載。 | 「有機JASマーク」を貼付。 | 特段の表示義務なし。 |

特別栽培は、環境負荷の低減と消費者の安心を両立させることを目指しています。農薬や化学肥料の使用量を削減することで、慣行農業よりも環境に配慮しつつ、有機農業ほど生産性やコストの面で大きな制約を受けにくいという特徴があります。

無農薬栽培・自然農法・再生型農業の違いを比較

「無農薬栽培」「自然農法」「再生型農業」は、有機農業と混同されやすいですが、それぞれ異なる考え方や実践方法を持つ農業形態です。

| 農法 | 定義・特徴 | 有機JAS認証の有無 |

| 無農薬栽培 | 化学農薬を一切使用しない栽培方法。ただし、化学肥料の使用については言及がないため、使用している可能性もある。有機JAS認証のような公的な表示基準がないため、栽培者の自主的な判断に委ねられる。 | なし(「無農薬」表示は禁止されている) |

| 自然農法 | 自然の生態系や土壌の力を最大限に活かし、人為的な介入を極力避ける農法。肥料や農薬だけでなく、耕うんも行わない不耕起栽培を取り入れることが多い。「耕さず、肥やさず、草もとらず」を原則とする流派もある。特定の統一された基準があるわけではない。 | なし |

| 再生型農業 (リジェネラティブ農業) | 土壌の健康を回復・増進させることを目的とした農業。土壌中の炭素貯留を促進し、気候変動緩和にも貢献するとされる。不耕起栽培、被覆作物の利用、多様な作物の栽培、家畜の統合など、様々な手法を取り入れる。有機農業の手法と重なる部分も多いが、認証制度は確立途上。 | 個別の手法は有機JASに準拠可能だが、全体としての認証制度は確立途上。 |

3.3.1 天敵農薬の活用

有機農業や特別栽培、そして再生型農業の一部では、天敵農薬の活用が病害虫管理の重要な手段となります。天敵農薬とは、作物を食害する害虫の天敵となる生物(昆虫、微生物など)を農薬として利用することです。

例えば、アブラムシの天敵であるテントウムシや、ハダニの天敵であるチリカブリダニなどが知られています。これらの天敵を圃場に放飼することで、化学農薬に頼らずに害虫の発生を抑制し、生態系への影響を最小限に抑えることができます。

3.3.2 輪作などの栽培手法

輪作は、有機農業や持続可能な農業において、非常に重要な栽培手法の一つです。同じ圃場で異なる種類の作物を順番に栽培することで、以下のような効果が期待できます。

- 土壌病害の抑制: 特定の作物に特異的な病原菌の増殖を防ぎ、連作障害を軽減します。

- 土壌肥沃度の維持・向上: 根の深さや養分吸収の特性が異なる作物を組み合わせることで、土壌中の養分バランスを改善します。例えば、窒素を固定するマメ科植物の後に、窒素を多く必要とするイネ科植物を栽培するなどの組み合わせがあります。

- 雑草抑制: 異なる作物の生育パターンを利用することで、特定の雑草の繁茂を抑えることができます。

- 病害虫の発生抑制: 病害虫のライフサイクルを断ち切り、特定の病害虫の大量発生を防ぎます。

有機農業では、これらの栽培手法と合わせて、適切な施肥管理や雑草管理を組み合わせることで、化学農薬や化学肥料に頼らない持続的な生産システムを構築しています。

自然農で野菜が育つ理由について、無農薬・無施肥・不耕起・不除草の4原則の相互作用を詳しく解説した動画です。10年間の実践経験に基づく気づきを通じて、記事で説明した自然農法の仕組みを科学的に理解できます。

栽培のプロが語る有機肥料のメリット・デメリットについて詳しく解説した動画です。油かす、腐葉土堆肥、米ぬかなどの具体的な有機肥料を実際に見せながら説明しており、記事で触れた有機資材の活用について実践的に学べます。

これらの動画を記事と合わせてご覧いただくことで、有機農業と他の農法の比較についてより深く理解していただけます。

有機農業と慣行農業の経営指標を詳しく比較したい方は、「有機農業経営指標【水稲・野菜 比較】収益性・労働時間・リスク」をご参照ください。収益性や労働時間の具体的な数値データが確認できます。

有機農業経営指標【水稲・野菜 比較】収益性・労働時間・リスク管理など

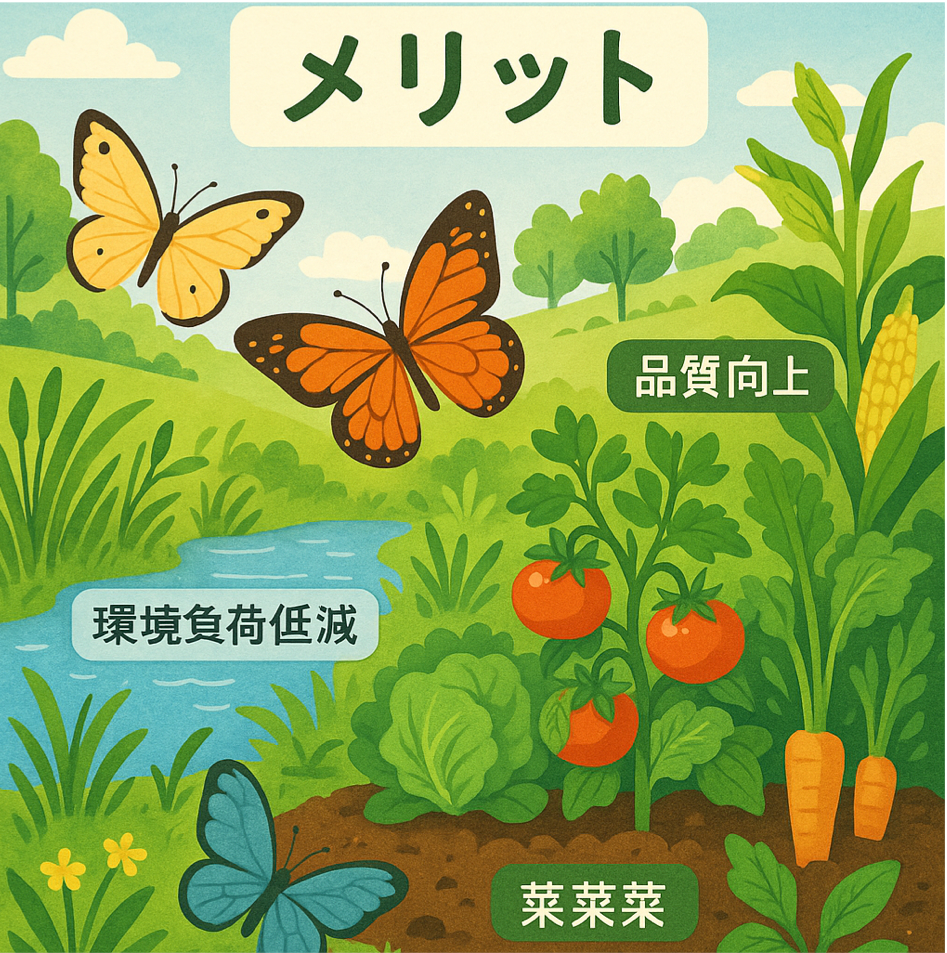

環境負荷・農産物の質など:有機農業のメリットを比較するとどう違う?

この項目では、有機農業がもたらす主要なメリット、特に環境負荷の低減と農産物の品質向上に焦点を当てて、慣行農業との具体的な違いを比較します。

環境負荷比較:生物多様性・土壌保全・水質保全

有機農業は、慣行農業と比較して、環境への負荷が低いことが大きなメリットとして挙げられます。

| 項目 | 有機農業 | 慣行農業 |

| 生物多様性 | 化学農薬を使用しないため、益虫や土壌生物、鳥類などの生息環境が守られ、生物多様性が豊かになる。生態系のバランスが保たれやすい。 | 化学農薬の使用により、害虫だけでなく益虫やその他生物にも影響を与える可能性があり、生物多様性が損なわれるリスクがある。 |

| 土壌保全 | 堆肥や緑肥による土づくりを重視するため、土壌の団粒構造が発達し、保水性・通気性が向上。土壌浸食の防止や、土壌中の炭素貯留にも貢献する。 | 化学肥料の過剰使用や単一作物の連作により、土壌構造が悪化し、土壌疲弊や浸食が進むリスクがある。 |

| 水質保全 | 化学肥料や化学農薬の流出がないため、河川や湖沼、地下水の汚染リスクが低い。周辺地域の水環境保護に貢献する。 | 化学肥料の窒素やリン、化学農薬が河川や地下水に流出し、富栄養化や水質汚染の原因となるリスクがある。 |

4.1.1 生物多様性への影響

有機農業が化学農薬を使用しないことは、生物多様性の保全に大きく貢献します。化学農薬は、対象とする害虫だけでなく、ミツバチやテントウムシなどの益虫、鳥類、水生生物など、様々な生物に影響を与える可能性があります。

有機農業では、こうした化学農薬の使用を避けることで、

- 益虫が活躍しやすい環境を整備: 害虫を捕食する天敵や、受粉を助ける昆虫(ポリネーター)が安心して生息できる環境が保たれます。これにより、自然の摂理に基づいた病害虫管理や、作物の安定的な受粉が促進されます。

- 土壌生物の多様性維持: 化学肥料や化学農薬を使用しないことで、土壌中の多様な微生物や小動物(ミミズなど)の活動が活発になり、土壌の健全性が保たれます。これらの土壌生物は、有機物の分解や栄養循環に重要な役割を果たしています。

- 周辺環境の生態系保護: 農薬が流出することによる河川や周辺環境の汚染を防ぎ、地域の生態系全体の健全性を維持します。

これにより、豊かな生物多様性が保たれ、持続可能な農業システムが構築されます。

土壌肥沃度と水質保全

有機農業は、土壌肥沃度の向上と水質保全においても、慣行農業に比べて優位性があります。

- 土壌肥沃度の向上:有機農業では、堆肥や緑肥などの有機質資材を継続的に投入することで、土壌の有機物含有量を増やします。有機物は土壌の団粒構造を形成し、水はけや通気性を良くするだけでなく、保肥力(養分を保持する能力)も高めます。これにより、作物が健全に生育するための基盤が強化され、土壌本来の生産性が向上します。また、多様な微生物が土壌中で活動することで、養分が植物に吸収されやすい形に分解されたり、病原菌の増殖が抑えられたりする効果も期待できます。

- 水質保全:化学肥料や化学農薬の使用を避けることで、これらが雨水によって流出し、河川や地下水に混入するリスクを大幅に低減できます。特に、化学肥料に含まれる窒素やリンは、水環境に流出すると「富栄養化」を引き起こし、赤潮やアオコの発生、魚のへい死などの問題を引き起こす可能性があります。有機農業は、こうした水質汚染のリスクを回避し、地域の水資源を守ることに貢献します。

農産物品質比較:味・栄養価・安全性

有機農産物は、その品質においても慣行農産物との違いが指摘されています。

| 項目 | 有機農産物 | 慣行農産物 |

| 味と食味 | ゆっくりと生育するため、旨味や甘みが凝縮され、野菜本来の味が濃いと感じられることが多い。香りや歯ごたえなど、食味の面でも評価が高い傾向にある。 | 短期間で効率的に生育させるため、有機農産物と比較して味が薄いと感じられる場合がある。個々の作物や品種、栽培方法によって味は大きく異なる。 |

| 栄養価 | ビタミン、ミネラル、抗酸化物質などの含有量が慣行農産物よりも高いとする研究報告がある。ただし、研究によって結果が異なる場合もあり、一概には言えない。 | 栄養価は品種や栽培条件によって異なり、必ずしも有機農産物より低いとは限らない。 |

| 安全性(残留農薬) | 化学農薬が使用されないため、残留農薬の心配が少ない。消費者はより「安心」して摂取できると感じる。 | 基準値内であれば残留農薬は認められている。安全性は確保されているが、消費者の中には残留農薬を懸念する声もある。 |

味と食味の違い

有機農産物の多くは、化学肥料に頼らず、堆肥など有機質肥料で時間をかけてじっくり育ちます。この生育プロセスが、作物本来の味や食味に良い影響を与えると考えられています。

- 旨味や甘みの凝縮: ゆっくりと生育することで、作物内部でアミノ酸や糖類といった旨味や甘みの成分が十分に生成・蓄積される傾向があります。

- 香りや風味の向上: 豊かな土壌微生物の働きにより、作物が必要な微量要素を吸収しやすくなり、その結果、独特の香りや風味が際立つことがあります。

- 歯ごたえや食感: 適度な生育ストレスがかかることで、作物の細胞壁が丈夫になり、シャキシャキとした歯ごたえやしっかりとした食感が生まれることがあります。

もちろん、味や食味は品種、栽培する地域、天候、そして個人の味覚によって感じ方が異なります。しかし、有機農産物を「味が濃い」「野菜本来の味がする」と感じる消費者は少なくありません。

栄養価・残留農薬の比較

有機農産物と慣行農産物の栄養価については、これまで多くの研究が行われてきましたが、一貫した結論は出ていません。一部の研究では、有機農産物の方がビタミンC、ポリフェノール、特定のミネラル(鉄、マグネシウムなど)の含有量が高いという報告もあります。これは、有機農業が土壌の健康を重視し、土壌中の多様な微生物活動が作物の栄養吸収を助けるため、と考えられています。

一方で、栄養価の差は、品種、土壌の種類、気候、収穫時期など、様々な要因によって変動するため、有機か慣行かだけで一概に判断することは難しいとされています。

残留農薬については、有機農産物が優位性を持つと広く認識されています。

- 有機農産物: 有機JAS認証の基準では、化学合成農薬の使用が原則禁止されています。このため、認証を受けた有機農産物には、化学農薬の残留が極めて少ない、あるいは検出されないことが多いです。これにより、消費者は「安心」して摂取できるという大きなメリットを感じます。

- 慣行農産物: 化学合成農薬が使用されますが、食品衛生法に基づき、作物ごとに残留基準値が厳しく設定されています。この基準値は、人が一生涯にわたって摂取し続けても健康に影響がないと科学的に評価された値であり、基準値以下であれば安全性は確保されているとされています。しかし、消費者の中には、たとえ基準値内であっても残留農薬の摂取を避けたいと考える人も少なくありません。

農林水産省は、有機JAS認証を受けた農産物には、化学合成農薬が使用されていないことを明示しています。これにより、消費者は自身の価値観に基づいて食品を選択することが可能になります。

収量・コスト・労働負荷など!有機農業のデメリットを比較するとどう違う?

有機農業には多くのメリットがある一方で、慣行農業と比較すると、いくつかのデメリットも存在します。この項目では、収量、生産コスト、労働負荷の観点から、それぞれの違いを詳しく見ていきます。

有機農業の3つの主要な問題点(価格が高い・収穫量が低い・農薬ありきの無農薬)について15分間で詳しく解説した動画です。記事で触れたデメリットの具体的な背景と、それらを克服するための方向性についても言及されており、客観的な視点で有機農業を理解できます。

堀江貴文氏の「有機農法を推奨すべきでない」発言に対する自然農実践者からの反論動画です。スリランカの有機農法問題や連作障害、持続可能性について14分間で詳しく議論されており、記事のデメリット分析をより深く考察する材料となります。

緑肥作物の使い分けと土づくりについて15分間で詳しく解説した動画です。ヘイオーツ、マルチムギワイド、田助、やわらか矮性ソルゴーの4品種の特徴と使い方を紹介しており、記事で説明した有機農業の施肥管理について具体的に学べます。

天敵製剤の特徴とメリットについて3分間で分かりやすく解説した動画です。化学農薬の使用量低減や害虫の抵抗性対策など、記事で触れた生物農薬・天敵農薬の活用について具体的な製品事例とともに理解できます。

32年間自然農法を実践している農家が、無農薬で野菜が虫に食われないための5つのポイントを実践的に解説した動画です。記事で説明した病害虫管理の具体的な方法について、長年の経験に基づく貴重なノウハウを学ぶことができます。

収量・生産性の比較

有機農業は、化学肥料や化学農薬に頼らないため、慣行農業に比べて収量や生産性の面で課題を抱えることがあります。

| 項目 | 有機農業 | 慣行農業 |

| 収量安定性 | 病害虫や雑草の発生状況、天候に収量が左右されやすい。安定した収量確保には高度な栽培技術と経験が必要。 | 化学農薬や肥料で病害虫や雑草をコントロールしやすいため、比較的安定した収量が見込める。 |

| 生産性 | 単位面積あたりの収量は慣行農業に劣る傾向がある。これは、化学肥料による急激な生育促進がないことや、病害虫による被害リスクが背景にある。 | 化学肥料や農薬の利用により、単位面積あたりの収量を最大化しやすい。 |

| リスク | 病害虫の大量発生や異常気象などにより、収量が大きく減少するリスクがある。 | 有機農業に比べ、病害虫や雑草による収量減のリスクは低いが、農薬の適正使用管理は必要。 |

有機農業の収量動向

有機農業の収量は、慣行農業と比較して低い傾向にあるとされています。これは、化学肥料による即効性のある養分供給がないことや、化学農薬による徹底的な病害虫・雑草防除ができないためです。特に、有機農業への転換初期や、病害虫の多発年、異常気象の年には、収量が大きく落ち込むリスクがあります。

しかし、長年にわたる土壌改善や、多様な栽培技術(輪作、間作、コンパニオンプランツなど)の導入、地域の気候風土に適した品種選定などにより、収量を安定させ、慣行農業に匹敵するレベルに近づけている成功事例も増えてきています。熟練した有機農家では、土壌の健全性を高めることで、病害虫への抵抗力を持つ作物を育て、安定的な収量確保を実現しています。

慣行農業との生産性差

生産性という観点では、単位面積あたりの収量で見た場合、現在の日本では慣行農業が有機農業を上回るのが一般的です。これは、慣行農業が化学肥料や農薬を効果的に使用することで、作物の生育を最適化し、病害虫や雑草による損失を最小限に抑えることができるためです。

しかし、生産性を評価する際には、収量だけでなく、投入される資源(エネルギー、水など)や環境負荷も考慮する必要があります。有機農業は、化学資材の製造・運搬に必要なエネルギーや、環境への負荷が少ないという点で、持続可能性という視点での「生産性」は高いと言えます。

将来的な食料安全保障や環境問題への対応を考えると、単なる収量だけでなく、多角的な視点から農業の生産性を評価していくことが重要になります。

生産コスト・販売価格シミュレーションの比較

有機農業は、慣行農業に比べて生産コストが高くなる傾向があり、それが販売価格にも影響を与えます。

| 項目 | 有機農業 | 慣行農業 |

| 資材費 | 有機JAS適合資材は化学肥料・農薬より高価な場合がある。堆肥の運搬費用なども発生。 | 化学肥料・農薬は比較的安価で大量に流通している。 |

| 労働費 | 病害虫・雑草管理に手作業が多く、除草作業などの労働時間が長い傾向。 | 機械化・農薬による効率化が進んでおり、労働時間が短い傾向。 |

| 収量減リスク | 収量減のリスクが高く、単位あたりのコストが増加する可能性がある。 | 収量安定性が高く、単位あたりのコストを抑えやすい。 |

| 販売価格 | 生産コストが高いため、販売価格も高めに設定されることが多い。消費者への付加価値(安全性、環境配慮など)が求められる。 | 生産コストが低いため、比較的安価で販売される。大量流通に適している。 |

有機農業のコスト構造

有機農業のコスト構造は、慣行農業とは大きく異なります。主に以下の要因で生産コストが高くなる傾向があります。

- 資材費: 有機JAS適合の肥料や農薬は、化学肥料や化学農薬に比べて価格が高いことがあります。また、堆肥などの有機資材の運搬や施用にもコストがかかります。

- 労働費: 化学農薬に頼れないため、雑草の除草や病害虫の防除に多くの人手と時間を要します。手作業による管理が増えるため、単位面積あたりの労働時間が長くなり、人件費が増加する傾向にあります。

- 収量変動リスク: 病害虫や天候の影響で収量が不安定になることがあり、生産量が減少すると、単位あたりのコストが上昇してしまいます。

これらのコスト増は、有機農産物の販売価格に転嫁されることが一般的です。

価格差が生まれる要因

有機農産物が慣行農産物よりも高価格で販売されるのは、前述の生産コストの高さが主な要因です。加えて、以下のような要因も価格差に影響します。

- 付加価値: 有機農産物は、安全性、環境への配慮、美味しさといった付加価値を提供します。これらの価値を認める消費者が、多少高価でも購入する意向があるため、価格に反映されます。

- 流通量の少なさ: 有機農業の圃場面積は、日本の全耕地面積のわずか0.6%(令和4年時点、農林水産省発表)と非常に少なく、市場に出回る量も限られています。希少性も価格に影響を与える要因の一つです。

- 認証取得・維持費用: 有機JAS認証の取得には、申請費用や検査費用、毎年かかる維持費用などが発生します。これらの費用も生産コストの一部として価格に反映されます。

消費者は、単に価格だけでなく、安心・安全や環境負荷低減といった価値に対して対価を支払うという意識が強いため、有機農産物の価格が慣行農産物よりも高くなることを理解している傾向にあります。

群馬県が制作した有機農業の魅力を紹介する動画です。実際の有機農家の生の声を通じて、記事で解説した環境負荷低減や品質向上のメリットを具体的な事例で学ぶことができます。持続可能な農業への取り組みも詳しく紹介されています。

茨城県が取り組む「いばらきオーガニック」の魅力を10分間で紹介した動画です。有機農業による環境負荷軽減や生物多様性保全の効果について、実際の農家や販売者の声とともに詳しく説明されており、記事のメリット比較の内容を実例で確認できます。

労働時間・技術負荷の比較

有機農業は、慣行農業と比較して、労働時間が長く、技術負荷が高いという特徴があります。

| 項目 | 有機農業 | 慣行農業 |

| 労働時間 | 病害虫や雑草管理、土づくりに手作業が多く、慣行農業より長くなる傾向。 | 機械化・農薬による効率化が進み、比較的短い労働時間で済む。 |

| 技術負荷 | 生態系や土壌の知識、病害虫の生態、多様な栽培技術など、高度な知識と経験が求められる。 | マニュアル化された栽培技術が多く、比較的導入しやすい。 |

| 経験の重要性 | 栽培経験や土壌・気象条件への適応力が収量や品質に大きく影響する。 | 経験も重要だが、データに基づいた管理や資材利用で一定の成果を出しやすい。 |

有機農業では、自然の摂理を理解し、それを農業に応用する技術が不可欠です。例えば、

- 病害虫の発生を予測し、予防的に対策を講じる能力:化学農薬のように即効性のある手段がないため、日々の観察と経験に基づく判断が重要になります。

- 多様な有機資材を適切に使い分ける知識:土壌の状態や作物の生育段階に合わせて、最適な堆肥や緑肥を選び、施用する技術が求められます。

- 輪作や間作、コンパニオンプランツなど、様々な栽培体系を組み合わせる能力:これらは土壌の健全性を保ち、病害虫を抑制する上で非常に効果的ですが、計画性や多様な知識が必要です。

これらの要因から、有機農業は新規就農者にとって、学習と経験を積むまでのハードルが高いと感じられることがあります。しかし、一度技術と経験を習得すれば、より持続可能で環境に優しい農業を実践できるという大きなメリットがあります。

有機農業の労働時間とその課題について詳しく知りたい方は、「有機農業の労働時間 きつい?平均・効率化・補助金活用で時短を」をお読みください。有機農業の作業効率化や時短のための具体的な方法が学べます。

有機農業の労働時間 きつい?平均・効率化・補助金活用で時短を実現!

有機農業の経営課題を解決する多角化戦略については、「有機農業の経営多角化で収益安定化【成功事例】6次産業化・販路」をご確認ください。収益安定化のための具体的な経営手法が理解できます。

有機農業の経営多角化で収益安定化【成功事例】6次産業化・販路開拓の戦略とは

納期農業と慣行農業における栽培管理の違いを比較!施肥・病害虫・雑草対策など

農業の種類によって、作物を育てる上での「管理方法」は大きく異なります。この項目では、有機農業と慣行農業における施肥、病害虫、雑草の各管理について、具体的な違いを解説します。

施肥管理の比較:堆肥・緑肥・微生物資材 vs 化学肥料 違いは?

作物の生育に欠かせない養分を供給する施肥管理は、有機農業と慣行農業でそのアプローチが根本的に異なります。

| 項目 | 有機農業の施肥管理 | 慣行農業の施肥管理 |

| 使用する資材 | 堆肥、緑肥、米ぬか、魚かすなどの有機質肥料、および微生物資材(光合成細菌、乳酸菌など)や天然鉱物由来の資材。 | 化学肥料(窒素、リン酸、カリウムなどを化学的に合成したもの)。 |

| 養分の供給源 | 土壌中の微生物が有機物を分解することで、ゆっくりと養分が供給される。土壌の生物的活性を高め、土壌本来の肥沃度を向上させることを目指す。 | 化学肥料に含まれる養分を直接作物に吸収させることで、即効性があり効率的な生育を促す。 |

| 土づくりへの影響 | 土壌の団粒構造を促進し、保水性、通気性、保肥力を高める。土壌の健全性を長期的に維持・向上させる。 | 土壌の物理性改善には直接寄与しないことが多い。過剰な施用は土壌中の塩類集積や土壌環境の悪化を招く可能性がある。 |

| 施肥のタイミング | 比較的長期的な視点で、土壌の状態を見ながら計画的に施用。作物の生育初期から中期にかけて徐々に効果が現れるよう設計。 | 作物の生育段階に合わせて、必要な時に必要な養分を速やかに供給するため、追肥なども活用される。 |

有機農業の施肥方法と土づくり

有機農業における施肥は、単に作物に養分を与えるだけでなく、土づくりと一体となって行われます。中心となるのは、堆肥や緑肥などの有機質資材です。

- 堆肥の活用: 堆肥を土壌に投入することで、土壌中の有機物が増加し、微生物の餌となります。微生物が有機物を分解する過程で、作物が吸収しやすい形の養分がゆっくりと供給されます。これにより、土壌の団粒構造が発達し、水はけ、通気性、保肥力が向上し、作物の根が張りやすい健全な土壌環境が作られます。

- 緑肥の活用: 緑肥は、栽培後にそのまま土にすき込むことで、土壌に有機物と養分を供給します。特にマメ科の緑肥は、空気中の窒素を土壌に固定する能力があり、天然の窒素肥料としての役割も果たします。

- 微生物資材の利用: 有機農業では、土壌中の有用微生物を増やすための微生物資材(例:光合成細菌、乳酸菌、酵母菌など)を活用することもあります。これらの微生物は、土壌の栄養循環を助けたり、病原菌の活動を抑制したりする効果が期待されます。

このように、有機農業では、土壌の生命力を高め、土壌と作物の自然な共生関係を築くことを目指した施肥方法が実践されます。

慣行農業の化学肥料活用

慣行農業では、化学肥料が主要な施肥手段として利用されます。化学肥料は、窒素、リン酸、カリウムなど、作物の生育に必要な主要な栄養素を、化学的に合成して作られたものです。

- 即効性: 化学肥料は水溶性のものが多く、土壌に施用するとすぐに作物に吸収されるため、即効性があります。これにより、作物の生育を短期間で促進し、効率的に収量を増やすことが可能です。

- 養分バランスの調整: 作物の種類や生育段階に合わせて、必要な栄養素の種類と量を細かく調整できるため、計画的な施肥管理が行いやすいという利点があります。

- 作業の効率化: 化学肥料は、施肥機械を使って大量に効率よく散布できるため、大規模な農業において人件費や作業時間の削減に貢献します。

しかし、化学肥料の過剰な施用は、土壌の塩類集積や地下水・河川への流出による環境汚染(富栄養化など)といった問題を引き起こす可能性も指摘されています。そのため、慣行農業においても、土壌診断に基づく適切な施肥管理や、環境負荷低減のための取り組みが重視されるようになってきています。

病害虫管理を比較:生物農薬・天敵農薬 vs 化学農薬の違いは?

作物を病気や害虫から守るための病害虫管理も、有機農業と慣行農業ではその手法が大きく異なります。

| 項目 | 有機農業の病害虫管理 | 慣行農業の病害虫管理 |

| 主要な手段 | 生物農薬、天敵農薬、耕種的防除(輪作、間作、品種選びなど)、物理的防除(防虫ネット、手作業による除去など)。 | 化学合成農薬の散布が中心。 |

| 予防と治療 | 病害虫が発生しにくい健全な土壌・作物づくりを基本とし、予防に重点を置く。発生した場合は、天敵の活用など自然の力を利用。 | 病害虫の発生を抑えるための予防的散布や、発生後の早期治療的散布が行われる。 |

| 環境への影響 | 生態系への負荷が少なく、生物多様性を保全する。 | 生態系(益虫など)や水質への影響が懸念される場合がある。 |

有機農業の防除手法とメリット

有機農業では、化学農薬に頼らずに病害虫を管理するため、多様な防除手法を組み合わせて実践します。

- 耕種的防除: 健全な作物を育てることで病害虫への抵抗力を高めます。具体的には、耐病性品種の選択、適切な施肥による健全な生育、輪作による病原菌の抑制、栽培時期の調整、風通しや日当たりの良い環境づくりなどが挙げられます。

- 物理的防除: 害虫が作物に近づかないように物理的なバリアを設けます。防虫ネット、粘着シート、手作業による害虫の除去、シルバーマルチの使用などが含まれます。

- 生物的防除: 害虫の天敵(例:テントウムシ、ハダニの天敵ダニ、寄生蜂など)を圃場に導入したり、土壌中の有用微生物を活用して病原菌の増殖を抑えたりします。これにより、自然の摂理を利用して病害虫のバランスをコントロールします。

- 生物農薬の活用: 昆虫が生成する特定の物質や、植物から抽出した天然由来の成分、あるいは特定の微生物を利用した農薬を使用します。これらは化学合成農薬に比べて環境負荷が低いとされています。

これらの複合的な防除手法を組み合わせることで、有機農業は化学農薬に頼らずに病害虫の被害を最小限に抑え、生態系への負荷を低減するという大きなメリットを実現しています。

慣行農業の農薬利用とデメリット

慣行農業における病害虫管理は、主に化学合成農薬の利用が中心となります。

- 農薬利用の効率性: 化学農薬は、特定の病害虫に対して高い効果を発揮し、病害虫の発生を速やかに抑えることができます。これにより、安定した収量と品質を確保し、農作業の効率化を図ることが可能です。大規模農業においては、広範囲を短時間で防除できるため、経済的なメリットも大きいです。

- デメリット: しかし、化学農薬の使用にはいくつかのデメリットも指摘されています。

- 生態系への影響: 対象害虫以外の益虫(ミツバチ、テントウムシなど)や土壌微生物、水生生物などにも影響を与え、生物多様性を損なう可能性があります。

- 残留農薬への懸念: 農産物に残留する農薬について、基準値内であれば安全性は確保されていますが、消費者の健康に対する懸念が生じることがあります。

- 耐性菌・耐性害虫の出現: 同じ農薬を使い続けることで、病原菌や害虫がその農薬に対する耐性を持つようになり、効果が薄れてしまうリスクがあります。

- 環境負荷: 農薬が土壌や水系に流出することで、環境汚染を引き起こす可能性があります。

近年では、慣行農業においても、化学農薬の使用量を減らし、総合的病害虫・雑草管理(IPM: Integrated Pest Management)を取り入れるなど、環境負荷低減への取り組みが進められています。

雑草管理の比較:輪作・土壌改良 vs 除草剤の違いは?

作物の生育を妨げる雑草の管理も、有機農業と慣行農業では大きく異なる点です。

| 項目 | 有機農業の雑草管理 | 慣行農業の雑草管理 |

| 主要な手段 | 手作業による除草、機械除草、輪作、土壌改良(緑肥の活用など)、被覆作物の利用、マルチング、密植など。 | 化学除草剤の散布が中心。機械除草や耕うんも併用。 |

| 雑草の捉え方 | 作物との競合要因となるが、土壌生物の棲み処や養分循環の一部と捉える側面もある。適度な管理を目指す。 | 作物の生育を阻害する「敵」として徹底的に除去することを目指す。 |

| 労力・手間 | 手作業や機械作業が多く、労働負荷が非常に高い。特に生育初期の除草は重要で手間がかかる。 | 除草剤により広範囲を効率的に処理できるため、労力が大幅に削減される。 |

| 環境への影響 | 環境負荷が低く、周辺生態系への影響も少ない。 | 除草剤が土壌や水系に流出し、環境汚染を引き起こす可能性がある。耐性雑草の出現も課題。 |

有機農業の雑草対策と手間

有機農業では、化学除草剤を使用できないため、雑草対策に多大な手間と労力がかかります。主な対策方法は以下の通りです。

- 手作業による除草: 最も基本的な方法で、特に作物の生育初期には頻繁に行う必要があります。広大な面積の圃場では、非常に労働集約的な作業となります。

- 機械除草: 管理機やトラクターに装着する除草機具を用いて、条間や株間の雑草を物理的に除去します。ただし、作物への影響を最小限にするためには、高い技術と慎重な作業が求められます。

- 輪作: 異なる作物を順番に栽培することで、特定の雑草の繁茂を抑えます。例えば、イネ科作物の後にマメ科作物を植えることで、雑草の種類や発生パターンを変える効果があります。

- 土壌改良と緑肥: 健全な土壌環境を整えることで、作物自身の生育を促進し、雑草との競合に打ち勝つ力をつけます。また、緑肥作物を栽培して雑草の発生を物理的に抑制したり、特定の雑草の生育を阻害する成分を放出させたりすることもあります。

- マルチング: 土壌表面をビニールシートや稲わらなどで覆うことで、雑草の発芽・生育を抑制します。

これらの対策は、慣行農業に比べて労働時間が格段に長く、特に梅雨時期など雑草が旺盛に生育する時期は、有機農家にとって大きな負担となります。効率的かつ効果的な雑草管理は、有機農業の成功にとって非常に重要な課題です。

慣行農業の効率的除草法

慣行農業における雑草管理は、主に化学除草剤の利用が中心となります。

- 効率性: 除草剤は、広範囲の雑草を一度に、かつ短時間で処理できるため、労働力や時間の大幅な削減に貢献します。これにより、大規模な農業経営においても、効率的な生産が可能となります。

- 種類と効果: 土壌処理型、茎葉処理型、選択性除草剤、非選択性除草剤など、様々な種類の除草剤があり、雑草の種類や生育段階に合わせて使い分けることで、高い除草効果が得られます。

- デメリット: しかし、除草剤の使用には、環境への影響(土壌や水系への流出)、作物への薬害リスク、そして特定の除草剤に対する耐性雑草の出現といったデメリットも指摘されています。そのため、近年では、同じ除草剤を連用しない、他の除草方法と組み合わせるなど、耐性雑草の発生を防ぐための対策も講じられています。

慣行農業では、除草剤による効率化と、手作業や機械除草、耕うんなどを組み合わせることで、多様な雑草管理が行われています。

農業の労働環境改善について関心がある方は、「農業用トイレ補助金【2025】申請方法・コスト・事例!労働環境改善と人材確保に」もご参照ください。作業環境の改善による人材確保の効果について学べます。

農業用トイレ補助金【2025】申請方法・コスト・事例!労働環境改善と人材確保に

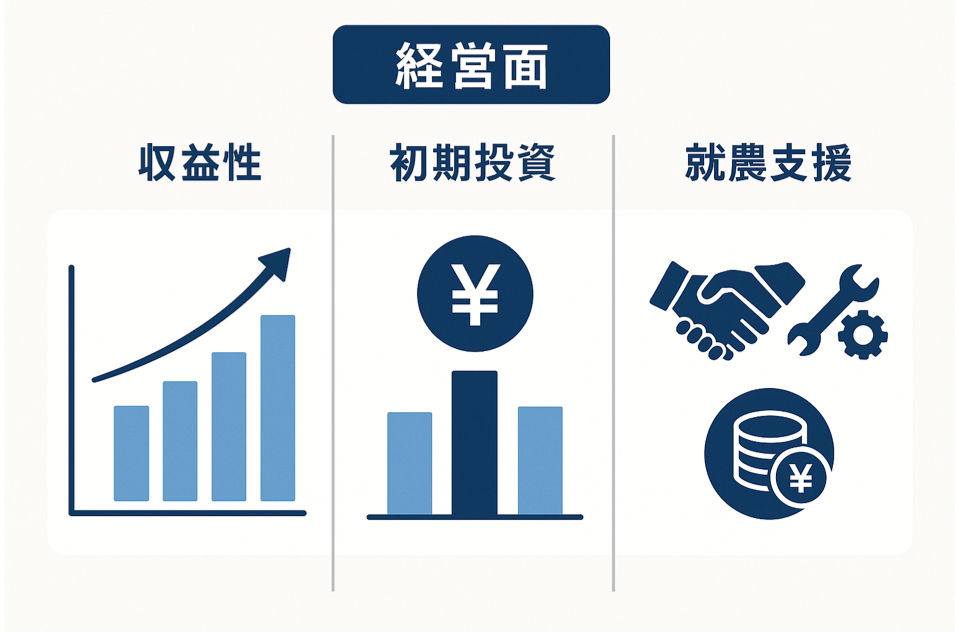

有機農業と慣行農業を経営面で比較!収益性と就農支援の違いとは?

農業を営む上で、経営面は非常に重要です。この項目では、有機農業と慣行農業の収益性、初期投資、人件費、販路、そして就農支援について比較します。

有機農業への転換支援事業について約10分間で詳しく解説した動画です。国が2050年までに全耕地面積の25%を有機農業にする目標や、実際の補助事業の内容について説明されており、記事で触れた就農支援制度の具体的な活用方法が理解できます。

農業における「稼ぐこと」の重要性について16分間で語った動画です。新規就農者のお金との向き合い方や経営意識の転換について実体験を交えて詳しく解説されており、記事の経営面での比較内容をより深く理解する参考になります。

初期投資・人件費・販路の違いを比較

農業経営において、初期投資、人件費、そして販路は収益性に直結する重要な要素です。

| 項目 | 有機農業 | 慣行農業 |

| 初期投資 | 土壌改良資材(堆肥など)、防虫ネット、手動・小型の除草機など、有機栽培に必要な設備や資材への初期投資が必要。大規模化する場合は、有機JAS認証取得のための費用も発生。 | 大規模化すると、大型機械(トラクター、田植え機、コンバインなど)への投資が必要となり、高額になる傾向がある。 |

| 人件費 | 手作業による除草や病害虫管理が多いため、単位面積あたりの労働時間が長く、結果として人件費が高くなる傾向がある。 | 機械化が進んでおり、大規模経営では人件費を抑えられる場合が多い。 |

| 販路 | 生協、宅配、道の駅、直売所、インターネット販売など、消費者に直接販売するケースが多い。契約栽培など、安定した販路を確保しやすい場合もある。 | 市場出荷が主流。大量生産・大量消費に適しているが、市場価格の変動リスクを大きく受ける。 |

有機農業は、手作業が多く、初期段階での収量も不安定になりがちです。そのため、高い人件費と不安定な収益のバランスを取るために、消費者との直接的な繋がりを持つ販路の確保が非常に重要になります。一方、慣行農業は、大規模化や機械化を進めることで、効率的な生産とコスト削減を図り、市場競争力を高めるのが一般的です。

転換期間の課題と補助金活用の違いを比較

慣行農業から有機農業へ移行する際には、いくつかの課題が発生します。特に「転換期間」と呼ばれる期間は、経営上のリスクが高まる時期です。

| 項目 | 転換期間の課題 | 補助金活用のポイント |

| 収量減 | 有機JAS認証を取得するまでの2~3年間は、化学肥料や農薬が使えないため、病害虫や雑草の被害を受けやすく、収量が慣行栽培時よりも減少するリスクがある。 | 農業者が有機農業に転換する際に、収量減や技術習得に伴う費用を補填するための補助金制度が国や自治体から提供されている。これらの補助金を活用することで、転換期間中の経営を安定化させることができる。 |

| 技術習得 | 有機農業特有の土づくり、病害虫・雑草管理などの技術習得が必要。経験不足からくる失敗のリスクもある。 | 研修費用や専門家からの指導を受けるための費用を支援する制度もある。 |

| コスト増 | 有機資材の購入費用や人件費が増加する一方で、収量減により単位あたりのコストが増加する。 | 認証取得費用や資材購入費用の一部を補助する制度もある。 |

| 販路確保 | 有機認証取得前は「有機」表示ができないため、販売面で不利になる場合がある。 | 転換期間中の農産物を「転換期間中有機農産物」として販売できる制度を活用したり、地域の直売所や消費者団体との連携を図ったりすることが有効。 |

農林水産省では、「みどりの食料システム戦略」に基づき、有機農業の面積拡大に向けて様々な支援策を講じています。例えば、「有機農業推進総合対策」や「持続的生産強化対策事業」などがあります。これらの補助金や助成金は、転換期間中の収入減を補填したり、有機栽培に必要な機械や資材の導入を支援したりすることで、有機農業への移行を後押しする役割を果たしています。

転換を検討する際は、これらの制度を積極的に活用し、専門家や地域の農業指導機関に相談しながら、リスクを最小限に抑える計画を立てることが重要です。

農業設備投資の補助金について詳しく知りたい方は、「ビニールハウスの農業補助金2025!申請方法・条件・金額・個人向け条件など」をご確認ください。有機農業への転換時に必要な施設整備の資金調達方法が理解できます。

ビニールハウスの農業補助金2025!申請方法・条件・金額・個人向け条件など

経営シミュレーションと成功/失敗事例の違いを比較

有機農業への転換や新規就農を考える上で、経営シミュレーションは非常に重要です。具体的な成功事例と失敗事例から学ぶことで、より現実的な計画を立てることができます。

| 項目 | 有機農業の経営シミュレーションで考慮すべき点 | 成功/失敗事例から学ぶこと |

| 売上 | 収量、販売単価、販売量、販売経路(直販、契約栽培、市場出荷など)を具体的に設定。有機農産物は単価が高いが、収量変動リスクも考慮に入れる。 | 成功事例では、高品質な農産物を提供し、ブランディングや直接販売で高単価を実現しているケースが多い。失敗事例では、収量減を克服できず、販路も確保できなかったケースが散見される。 |

| コスト | 資材費、人件費、機械費、燃料費、認証費用、輸送費など、項目ごとに詳細に算出。特に人件費や有機資材費は慣行農業より高くなる傾向があるため、慎重に評価する。 | 成功事例では、効率的な栽培技術の導入や、地域資源(堆肥など)の有効活用でコストを抑えている。失敗事例では、予想以上の手間や資材費で赤字になったケースも。 |

| 利益 | 売上からコストを差し引いた額。転換期間中の利益の変動や、補助金・助成金の効果も加味して試算する。 | 成功事例では、単価の高さや固定客の獲得により、収量減を補って安定した利益を確保。失敗事例では、十分な利益が得られず、経営が立ち行かなくなるケースも。 |

| キャッシュフロー | 資金の入りと出のタイミングを考慮し、資金繰りの計画を立てる。特に、初期投資や転換期間中の先行投資に注意。 | 成功事例では、資金計画が綿密で、補助金などを活用して資金繰りを安定させている。失敗事例では、資金繰りの悪化が経営破綻につながることも。 |

成功事例に共通する点は、以下です。

- 高品質な農産物づくりへのこだわり

- 独自の販路開拓(直販、契約栽培など)による高単価の実現

- 地域コミュニティとの連携

- 新しい技術や情報の積極的な学習と導入

- 補助金制度の賢い活用

一方、失敗事例の点から見ると、以下の違いがあります。

- 十分な技術や知識を持たないまま転換し、収量減を克服できなかった

- 販売戦略が不十分で、高コストに見合う価格で販売できなかった

- 資金計画が甘く、資金ショートを起こした

これらの事例から、有機農業は単に栽培技術だけでなく、経営戦略全体を綿密に計画し、常に学び続ける姿勢が重要であることがわかります。

新規就農者向けの補助金について詳しく知りたい方は、「新規就農で1000万円補助金はいつから?条件・返済不要?認定されるには」をご覧ください。有機農業への転換を検討する際の資金調達について理解できます。

新規就農で1,000万円補助金はいつから?条件・返済不要?認定されるには

国内外の市場動向・普及率の違いは?有機農業のケーススタディ比較

有機農業の現状を理解するためには、日本と海外の市場動向や普及率を比較することが不可欠です。

TBSの報道特集による有機農業の未来についてのドキュメンタリー動画です。有機給食化の成功事例や有機農家が集まる街の取り組みなど、記事で触れた市場動向や普及状況について具体的な事例とともに詳しく報道されています。

日本と海外の面積比率・普及状況の違いを比較

世界的に見ると、有機農業の耕地面積は増加傾向にありますが、日本はまだその普及率が低いのが現状です。

| 項目 | 日本 | 世界(主要国) |

| 有機農業の耕地面積 | 全耕地面積の約0.6%(令和4年時点、農林水産省)と低い水準。 | 全耕地面積の約1.6%(2021年、FiBL/IFOAM統計)。特にヨーロッパ諸国やオーストラリア、アメリカなどでは普及が進んでいる。 |

| 普及状況の要因 | * 食料自給率の維持のため慣行農業が基盤。 * 有機農業への転換に伴う収量減やコスト増への懸念。 * 有機JAS認証制度の厳格さや手続きの複雑さ。 * 消費者の価格志向。 * 労働力不足。 | * 消費者の健康・環境意識の高さ。 * 政府の強力な支援策(補助金、技術指導など)。 * 大規模な有機農業経営が可能。 * オーガニック市場の成熟。 |

日本の課題: 日本では、食料自給率の観点から慣行農業が主要な位置を占め、有機農業への転換を促すインセンティブが欧米諸国ほど強くありませんでした。また、小規模農家が多く、有機農業への転換に必要な労働力や技術、そして認証取得にかかるコストや手間が負担となるケースも少なくありません。

海外の事例: ヨーロッパ諸国では、政府が有機農業の推進に積極的に取り組み、手厚い補助金や技術指導、流通支援を行っています。これにより、有機農業の耕地面積は大きく増加し、有機農産物がスーパーで手軽に購入できるようになるなど、市場が成熟しています。

近年、日本でも「みどりの食料システム戦略」のもと、有機農業の面積を2050年までに25%に拡大するという目標が掲げられ、転換支援が強化されつつあります。

消費者意識・購買動向の違いを比較

有機農産物の市場を形成するのは、他ならぬ消費者です。消費者の意識と購買動向は、有機農業の普及に大きな影響を与えます。

| 項目 | 日本の消費者意識・購買動向 | 海外の消費者意識・購買動向(主要国) |

| 健康・安全への関心 | 高い。残留農薬や食品添加物への懸念から、有機農産物を選択する層が増加傾向にある。 | 日本と同様に高い。オーガニックは健康的なライフスタイルの一部として定着している。 |

| 環境への意識 | 高まりつつある。SDGsへの関心の高まりとともに、環境負荷の低い有機農産物を選ぶ消費者も増え始めている。 | 環境意識が非常に高く、オーガニック製品の購入が「環境貢献」と認識されている。 |

| 価格への意識 | 「有機=高い」という認識が強く、価格が購買の大きな障壁となる場合がある。特売品を求める傾向も強い。 | オーガニック製品は高価であるという認識はあるものの、その価値(健康、環境、倫理)を理解し、対価を支払うことに抵抗が少ない層が多い。 |

| 購買チャネル | 生協、宅配サービス、道の駅、一部のスーパー、インターネット販売が主な購入チャネル。 | スーパーマーケットや大型量販店でもオーガニックコーナーが充実しており、日常的に購入しやすい。専門オーガニックスーパーも多い。 |

日本では、健康志向の高まりから、特に子育て世代を中心に有機農産物への関心が高まっています。しかし、価格の高さが普及の大きな障壁となっており、一般のスーパーマーケットではまだ手軽に購入できる状況ではありません。

一方、欧米諸国では、オーガニックがライフスタイルの一部として浸透しており、比較的安価なものから高価なものまで、幅広い価格帯の有機農産物が流通しています。政府による啓発活動も盛んで、消費者が有機農業の価値を理解し、積極的に選択する土壌が形成されています。

今後、日本でも有機農産物の生産量が増加し、価格が下がることで、さらに消費者の手に届きやすくなることが期待されます。

農業経営の収益化戦略について包括的に学びたい方は、「農業経営の計画・戦略・補助金活用ノウハウ!収益改善・成功事例」を参考にしてください。有機農業を含む農業経営全体の改善手法が学べます。

農業経営の計画・戦略・補助金活用ノウハウ!収益改善・成功事例で安定・効率化!

慣行農業や外国との違いなど「有機農業の比較」が気になる人によくある質問

「有機農業 比較」で検索するユーザーが疑問に思う可能性のある点を、Q&A形式でまとめています。再検索キーワードから頻出する質問を厳選し、簡潔かつ分かりやすく回答します。

慣行農業と有機農業の違いは?

主な違いは、化学合成農薬や化学肥料の使用の有無です。

慣行農業では、作物の安定生産と収量増加を目的として、化学合成農薬や化学肥料を使用します。これにより、病害虫や雑草を効率的に管理し、作物の生育に必要な養分を素早く供給できます。

一方、有機農業では、化学合成農薬や化学肥料の使用を原則禁止しています。代わりに、堆肥や緑肥といった有機質肥料による土づくりを重視し、病害虫管理は天敵の活用や輪作、物理的防除など、自然の力を利用した方法で行います。これにより、環境負荷の低減や生物多様性の保全、農産物の安全性の向上が期待されます。

慣行農業と有機農業のコストを比較すると、どう違う?

有機農業は、慣行農業に比べて生産コストが高くなる傾向があります。

主な要因は以下の通りです。

- 資材費: 有機JAS適合資材は化学肥料や農薬より高価な場合があります。

- 労働費: 化学農薬や除草剤に頼れないため、手作業での除草や病害虫管理に多くの時間と労力がかかり、人件費が増加します。

- 収量変動リスク: 病害虫や天候の影響で収量が不安定になることがあり、単位あたりのコストが上昇する可能性があります。

これらのコスト増が、最終的な販売価格にも反映され、慣行農産物よりも高価になる傾向があります。

有機農業と慣行農業の収量を比較すると、どう違う?

一般的に、有機農業は慣行農業に比べて単位面積あたりの収量が低い傾向にあります。

これは、化学肥料による即効性のある養分供給がないことや、化学農薬による徹底的な病害虫・雑草防除ができないためです。特に、有機農業への転換初期や、病害虫が多発する年、異常気象の年には収量が大きく減少するリスクがあります。

しかし、長年の土壌改善や、多様な栽培技術(輪作、間作、コンパニオンプランツなど)の導入、地域の気候風土に適した品種選定などにより、収量を安定させ、慣行農業に匹敵するレベルに近づけている成功事例も存在します。

特別栽培と有機農業が似ていて違いがわからないから、わかりやすく比較してくれない?

特別栽培は農薬や化学肥料の使用量を「削減」するのに対し、有機農業は「原則不使用」という点で異なります。

| 項目 | 有機農業 | 特別栽培 |

| 農薬使用 | 化学合成農薬は原則使用禁止。 | 地域ごとの慣行レベルから50%以上削減。 |

| 化学肥料使用 | 化学合成肥料は原則使用禁止。 | 地域ごとの慣行レベルから50%以上削減。 |

| 認証 | 有機JAS認証。 | 国のガイドラインに基づき、各自治体が認証(表示ガイドライン)。 |

| 表示 | 「有機JASマーク」を貼付。 | 「特別栽培農産物」と表示され、農薬や化学肥料の使用状況が具体的に記載されます。 |

特別栽培は、慣行農業と有機農業の中間的な位置づけで、環境負荷の低減と消費者の安心を両立させることを目指しています。

日本の「有機JAS認証」と国際的な「グローバルGAP」などの有機農業認証の違いを比較するとどう?

日本では「有機JAS認証」が有機農産物の表示に必須です。国際的には「グローバルGAP」などがあります。

- 有機JAS認証: 日本の農林水産省が定める有機JAS規格に基づき、化学肥料・化学農薬の不使用、遺伝子組み換え技術の不使用、堆肥等による土づくりなど、厳格な生産基準を満たした農産物・加工食品に与えられる認証です。この認証がないと「有機」や「オーガニック」と表示することはできません。

- グローバルGAP: 世界的に通用する農業の「適正農業規範(Good Agricultural Practice)」を確立し、食品安全、環境保全、労働安全、動物福祉などを確保することを目的とした国際認証です。化学肥料・農薬の使用は認めるものの、適正な使用を義務付け、生産履歴の記録など厳格な管理が求められます。

両者は目的や基準が異なるため、混同しないように注意が必要です。

有機農業と慣行農業の栄養価を比較すると、どう違う?

有機農産物と慣行農産物の栄養価については、研究によって様々な結果が出ており、一概にどちらが高いとは断定できません。

一部の研究では、有機農産物の方がビタミンC、ポリフェノール、特定のミネラルなどの含有量が高いという報告もあります。これは、有機農業が土壌の健康を重視し、土壌中の多様な微生物活動が作物の栄養吸収を助けるためと考えられています。

しかし、栄養価は品種、土壌の種類、気候、収穫時期など、様々な要因によって変動するため、有機か慣行かだけで判断することは難しいとされています。重要なのは、バランスの取れた食生活を送ることです。

慣行農業と有機農業の機械を使う割合を比較すると、どのような違いがある?

有機農業では、慣行農業に比べて、特定の作業(除草など)において手作業や小型・特殊な機械の利用が多くなる傾向があります。

| 項目 | 有機農業で使用される機械 | 慣行農業で使用される機械 |

| 耕うん機 | 土壌への負担を考慮し、不耕起や最小限の耕うんを行う場合もあるため、ロータリー耕うん機や不耕起栽培対応の播種機など。 | 大規模な圃場を効率的に耕うんするための大型トラクターやプラウ、ロータリー耕うん機などが主流。 |

| 除草機 | 手作業による除草が多いため、小型管理機に取り付ける除草アタッチメントや、乗用型の機械除草機など、物理的に雑草を除去する機械が中心。 | 化学除草剤を散布するための動力噴霧器やブームスプレーヤーが中心。 |

| 施肥機 | 堆肥散布機や有機肥料散布機など、有機質資材の特性に合わせた機械。 | 化学肥料を効率よく散布するためのブロードキャスターや肥料散布機。 |

| 病害虫対策 | 防虫ネットの設置・回収機、天敵の放飼機、生物農薬散布機など、特定の対策に特化した機械や簡易な設備。 | 化学農薬を散布するための大型の動力噴霧器やドローン、遠隔操作の散布機など。 |

有機農業は、化学合成資材に頼らない分、土づくりや雑草・病害虫管理に多くの労力と手間がかかるため、それに特化した機械や、手作業を補助するような機械が活用されます。慣行農業は、より大規模で効率的な生産を目指すため、高機能で大型の機械が用いられる傾向にあります。

農業補助金の申請について専門的なサポートが必要な方は、「補助金に強い農家コンサルタント会社を比較!申請代行・成功事例」をご確認ください。複雑な補助金制度を効率的に活用する方法が理解できます。

補助金に強い農家コンサルタント会社を比較!申請代行・成功事例・最適な支援を受けるコツなど

素敵な未来を手に入れるため、慣行農業や外国と有機農業の比較のポイントをおさえよう

有機農業と他農法の比較を通じて、それぞれの特徴やメリット・デメリットを深く理解できたのではないでしょうか。この知識を活かして、あなたの生活や農業への取り組みに素敵な変化をもたらすための具体的なアクションを提案します。

健康と環境に優しい暮らしの始め方

私たちは日々の食を通じて、健康と環境に貢献できます。有機農業の知識を活かし、より健康で環境に優しい暮らしを始めてみませんか?

- 有機農産物を積極的に選ぶ:スーパーや直売所で「有機JASマーク」のついた農産物を探してみましょう。最初は少量からでも、少しずつ生活に取り入れることで、安心・安全な食生活を送ることができます。

- 地元の有機農家を応援する:道の駅や地域の直売所、宅配サービスなどを利用して、地元の有機農家から直接購入してみましょう。生産者の顔が見えることで、食への信頼感が高まります。

- 家庭菜園で有機栽培に挑戦する:ベランダや庭で、化学農薬や化学肥料を使わない家庭菜園を始めてみましょう。小さなスペースでも、土の感触や作物が育つ喜びを感じながら、有機栽培の奥深さを体験できます。

- 環境に配慮した選択を意識する:食品だけでなく、日用品や衣類なども、環境負荷の低い製品を選ぶように意識することで、持続可能な社会づくりに貢献できます。

これらの小さな一歩が、あなたの健康と地球の未来を守る大きな力になります。

横浜市・神奈川県での新規就農について関心がある方は、「横浜市・神奈川県の農業補助金一覧!新規就農者、法人、スマート」をご覧ください。都市農業での有機農業実践について参考になる情報が得られます。

横浜市・神奈川県の農業補助金一覧!新規就農者、法人、スマート農業の支援制度

補助金を賢く活用して転換を進めるコツ

もしあなたが有機農業への転換を検討している生産者であれば、国の補助金制度を賢く活用することが、成功への鍵となります。

- 情報収集を徹底する:農林水産省のウェブサイトや各地方自治体の農業担当部署の情報を定期的にチェックし、最新の補助金・助成金制度を把握しましょう。

- 専門家への相談:地域の農業指導機関や農業コンサルタントなど、有機農業に詳しい専門家に相談し、自身の経営状況や計画に合った補助金制度を検討しましょう。補助金申請のサポートを受けられる場合もあります。

- 計画的な経営シミュレーション:転換期間中の収量減やコスト増、そして補助金による収入を考慮に入れた詳細な経営シミュレーションを行いましょう。これにより、資金繰りの課題を事前に洗い出し、対策を講じることができます。

- 地域コミュニティとの連携:地域の有機農家や消費者団体と連携し、情報交換や販路開拓の協力を得ることも、有機農業を成功させる上で重要です。

有機農業は、たしかに慣行農業に比べて手間やコストがかかる側面もありますが、環境保全や持続可能性への貢献、そして消費者の高いニーズに応えることができる、将来性のある農業です。補助金を活用し、着実に転換を進めることで、安定した経営と社会貢献を両立できるでしょう。

北海道での農業補助金活用について知りたい方は、「北海道の農業補助金申請【2025】新規就農・スマート農業の支援一覧」も参考にしてください。大規模農業での有機農業転換事例についても学べます。

北海道の農業補助金申請【2025】新規就農・スマート農業の支援一覧

50歳以上での有機農業への転換を検討している方は、「50歳以上向け農業補助金【2025】定年後もOK!新規就農支援と資金」も合わせてお読みください。年齢に関係なく活用できる支援制度について詳しく学べます。

50歳以上向け農業補助金【2025】定年後もOK!新規就農支援と資金、助成金など

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。