有機農業に興味があるけれど、何から学べばいいかわからないと感じていませんか?「有機農業 本」と検索しているあなたは、きっと安心・安全な食に関心が高く、環境に優しい農業を実践したいと考えているはずです。この記事では、有機農業の基礎概念から、具体的な実践技術、さらには経営や政策動向まで、幅広いニーズに応えるおすすめの「有機農業 本」を紹介します。

これらの項目を読むことで、有機農業の全体像を把握し、自身の目的(家庭菜園、就農、事業拡大など)に合った知識を効率的に習得できるでしょう。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、情報の偏りや実践時の失敗、あるいは最新の動向を見逃してしまう可能性もあります。後悔しないよう、次の項目から詳細を見ていきましょう。

目次

有機農業 入門:基礎概念・定義とメリットを図解で理解しよう

有機農業を始めるにあたり、まずはその基本的な考え方や定義を理解することが重要です。この項目では、「有機農業とは何か」という根本的な問いから、「オーガニック 定義」や「有機栽培 基礎」について解説します。

この項目を読むと、有機農業の全体像を把握し、なぜこの農業が化学肥料不使用や無農薬にこだわるのか、そして環境に優しい循環農業がいかに重要かを理解できるでしょう。また、有機JAS認証や自然農法との違いも明確になり、ご自身の目的と照らし合わせて、より深く学習するための土台を築けます。

有機農業とは何か?化学肥料・農薬ゼロの栽培システム

有機農業は、化学的に合成された肥料や農薬を使用せず、自然の力を最大限に活かして作物を育てる農業です[4][5]。

化学肥料・農薬不使用の具体例

有機農業における化学肥料・農薬不使用とは、単にこれらを使わないこと以上の意味を持ちます。例えば、土壌の肥沃化には堆肥や緑肥を利用し、病害虫対策には天敵の活用や物理的防除、微生物の力を借りるなど、自然のメカニズムに沿った方法が採用されます。

従来農法との比較メリット

有機農業には、従来の慣行農業と比較して以下のようなメリットがあります。

| 項目 | 有機農業のメリット | 従来農法の課題 |

| 食の安全性 | 残留農薬のリスクが低い、安全で安心な農産物を提供 | 残留農薬による健康への懸念 |

| 環境負荷 | 土壌・水質汚染の低減、生物多様性の保全 | 化学物質による土壌・水質汚染、生態系への影響 |

| 土壌の健全性 | 微生物活動が活発で肥沃な土壌を維持 | 化学肥料の連用による土壌疲弊 |

| 持続可能性 | 資源を循環利用し、長期的な農業生産が可能 | 外部からの資材投入に依存 |

有機JAS取得の流れと推進法のポイント

有機農業を実践し、その製品を「有機」と表示するためには、国の定める有機JAS認証を取得する必要があります[6][47][54]。

認証取得プロセスのステップ

有機JAS認証を取得するための主なステップは以下の通りです。

| ステップ | 内容 |

| 1. 申請書類の準備 | 有機JASの基準に適合していることを示すための書類(生産行程管理者認証申請書、ほ場・生産管理記録など)を準備します。 |

| 2. 認証機関による調査 | 登録認証機関が現地調査を行い、生産行程が有機JASの基準を満たしているかを確認します。 |

| 3. 認証の決定 | 調査結果に基づき、認証機関が認証の可否を判断します。 |

| 4. 有機JASマークの表示 | 認証後、生産された有機農産物に有機JASマークを表示できるようになります。 |

| 5. 定期的な検査 | 認証後も定期的に認証機関による検査が行われ、基準が維持されているか確認されます。 |

有機JAS認証の具体的な要件やプロセスについては、農林水産省のウェブサイトで詳細を確認できます[47]。

有機農業推進法の要点

有機農業推進法は、有機農業の健全な発展を図ることを目的として、国や地方公共団体の役割、有機農業に関する情報の提供、技術開発の推進などを定めた法律です[110]。この法律は、有機農業の普及と拡大を後押しする重要な法的基盤となっています。

有機農業と自然農法の違いを徹底比較

有機農業と混同されがちな「自然農法」ですが、両者には明確な違いがあります。それぞれの特徴を理解し、ご自身の目指す農業のスタイルに合った学習を進めましょう。

自然農法(不耕起・バイオダイナミック農法)とは

自然農法は、人為的な介入を極力避け、自然の摂理に従って作物を育てることを重視する農法です。代表的なものに、不耕起栽培(土を耕さない)や、宇宙のリズムや生命力を重視するバイオダイナミック農法があります[63]。

有機農業の独自技術(輪作・緑肥利用など)

有機農業も自然の力を活かしますが、輪作や緑肥利用、堆肥の投入など、より積極的に土壌管理や病害虫対策を行うのが特徴です。有機JAS認証の基準が存在するように、一定のルールに基づいた生産を行う点が自然農法との大きな違いです[8]。

実践技術を深める:土づくりから病害虫対策まで学べる技術本10選

有機農業を成功させるためには、土づくりや病害虫対策など、実践的な技術の習得が不可欠です。この項目では、具体的なノウハウが詰まったおすすめの技術本をご紹介します。

この項目を読むと、堆肥 作り方や緑肥 種類、天敵 防除といった重要なテーマについて深く掘り下げることができ、明日からでも実践に役立つ具体的な方法論が手に入るでしょう。これらの知識を身につけずに有機農業を始めると、作物の生育不良や病害虫の多発など、思わぬ課題に直面する可能性があるため、注意が必要です。

堆肥・緑肥による土壌改良テクニックを学べる一冊

有機農業の基本は、健全な土壌を育むことです[98]。そのために欠かせないのが、堆肥と緑肥の活用です。

有機堆肥の種類と作り方

堆肥は、落ち葉や枯れ草、家畜の糞などを微生物の力で分解・発酵させたものです。土壌の物理性、化学性、生物性を改善し、植物の健全な生育を促します。堆肥には、主に以下の種類があります。

| 堆肥の種類 | 概要 | 主な原料 |

| 植物性堆肥 | 落ち葉、枯れ草、作物残渣などを発酵させたもの。土壌の物理性改善に効果的。 | 落ち葉、稲わら、刈草 |

| 動物性堆肥 | 家畜の糞に稲わらなどを混ぜて発酵させたもの。土壌の肥沃化に優れる。 | 牛糞、豚糞、鶏糞 |

| 米ぬか堆肥 | 米ぬかを主原料にした堆肥。植物の生育に必要な栄養素がバランス良く含まれる。 | 米ぬか、油かす |

具体的な有機農業 堆肥作り方については、専門書で詳しく解説されています。例えば、『有機農業の土づくり入門』(農山漁村文化協会)のような書籍が参考になるでしょう[9][10]。

緑肥の選び方と撒き時

緑肥は、畑に栽培してそのまま土にすき込む植物のことです。土壌の浸食防止、雑草抑制、土壌の物理性改善、養分供給など、多様な効果があります。

| 緑肥の種類 | 特徴と効果 | 適した撒き時 |

| イネ科(ライ麦、ソルゴーなど) | 土壌の物理性改善、土壌侵食防止、有機物供給 | 秋~早春(ライ麦)、夏(ソルゴー) |

| マメ科(ヘアリーベッチ、クローバーなど) | 空中窒素の固定による土壌肥沃化、雑草抑制 | 秋(ヘアリーベッチ)、春~秋(クローバー) |

| アブラナ科(えん麦など) | 土壌病害の抑制効果を持つものもある | 秋 |

緑肥 種類と適切な利用法を学ぶことで、土壌の力を最大限に引き出すことができます。それぞれの緑肥が持つ特性を理解し、自身の畑や作物の状態に合わせて選ぶことが肝心です[100]。

天敵利用・納豆防除で病害虫ゼロを目指す本

化学農薬に頼らない病害虫対策は、有機農業の大きな柱の一つです[11][12]。

天敵導入の実践ポイント

天敵利用は、害虫を捕食・寄生する益虫(テントウムシ、クサカゲロウなど)を畑に導入したり、その生息環境を整えたりすることで、害虫の発生を抑制する方法です[84]。

| 天敵の種類 | 対象害虫 | 導入・活用方法 |

| テントウムシ | アブラムシ | 幼虫を畑に放飼、または発生を促す植物を植える |

| クサカゲロウ | アブラムシ、ハダニなど | 卵を畑に設置、成虫が寄ってくる植物を植える |

| 寄生蜂(コマユバチなど) | アブラムシ、イモムシ類 | 対象害虫に寄生する種類の蜂を導入 |

これらの方法を学ぶことで、有機農業 病害虫対策 具体例として非常に有効な手段を身につけられます。

納豆防除の手順と効果

納豆防除は、納豆菌の特性を利用して病原菌の増殖を抑える、ユニークな有機農業の防除技術です。納豆菌が土壌や植物の表面で優位に立つことで、病原菌の活動を阻害します。

この方法は、特に土壌病害や一部の葉物野菜の病気に効果が期待できます。具体的な作り方や散布方法については、『有機農業の土と病害虫管理』(農山漁村文化協会)のような専門書が参考になります。

畝立て・連作障害対策に役立つ専門書

作物の生育環境を最適化し、病害を未然に防ぐためには、適切な畝立てと連作障害対策が不可欠です。

畝立て設計の基本原則

畝立ては、作物の根が張る土壌の環境を整え、水はけや通気性を良くするために行います。有機農業では、土壌の微生物活動を阻害しないよう、むやみな深耕を避け、高畝や平畝などを使い分けます[66]。畝立てに関する専門書では、土質や作物に応じた最適な畝の形状や高さを学ぶことができます。

連作障害を回避する輪作計画

連作障害とは、同じ場所で同じ作物や同じ科の作物を連続して栽培することで、特定の病害虫が増えたり、土壌の特定の養分が偏ったりして、作物の生育が悪くなる現象です。これを回避するために重要なのが、輪作です。

| 対策方法 | 概要 | 具体例 |

| 輪作 | 異なる種類の作物を順番に栽培し、土壌のバランスを保つ。 | イネ科 → マメ科 → アブラナ科 など |

| 間作 | 主作物の間に別の作物を植え、病害虫の抑制や生育促進を図る。 | トマトの間にマリーゴールドを植える |

| 土壌診断と改良 | 定期的に土壌診断を行い、不足する養分を補ったり、土壌微生物を活性化させたりする。 | 堆肥や微生物資材の投入 |

連作障害対策に特化した専門書では、具体的な輪作計画の立て方や、土壌診断に基づいた改善策について学ぶことができます[65][78]。

有機農業 肥料・微生物活用の施肥設計ガイド

有機農業では、化学肥料の代わりに有機肥料と土壌微生物の力を借りて、作物の栄養を供給します。

土壌微生物の役割と増殖方法

土壌中の微生物は、有機物を分解して植物が吸収できる形に変えたり、病原菌の増殖を抑えたりする重要な役割を担っています[91]。土壌微生物を増やすには、堆肥や緑肥の投入、深耕を避ける不耕起栽培などが有効です[92][93][94]。

ボカシ肥・米ぬか肥の活用

ボカシ肥や米ぬか肥は、有機農業でよく使われる肥料です。これらは微生物の働きによって発酵させたもので、土壌中でゆっくりと養分を供給し、土壌微生物の活動を活性化させます。

| 有機肥料の種類 | 特徴と利用法 |

| ボカシ肥 | 油かす、米ぬかなどを微生物で発酵させた肥料。緩効性で土壌改良効果も高い。 |

| 米ぬか肥 | 米ぬか自体を土にすき込むことで、土壌微生物のエサとなり、土壌を肥沃にする。 |

| 魚かす | 魚を原料とした肥料で、窒素やリン酸を豊富に含む。速効性も期待できる。 |

これらの有機肥料の作り方や使い方については、『有機農業 肥料 本』で詳しく解説されており、土壌の状況に合わせた施肥設計を学ぶことができます。

家庭菜園&プランター栽培ガイド:初心者向け必読書

「有機農業 家庭菜園」や「プランター 有機栽培」に興味がある初心者の方にとって、安全な野菜を育てるためのノウハウは非常に重要です。この項目では、手軽に始められる家庭菜園やプランター栽培に役立つ必読書をご紹介します。

この項目を読むと、初心者 有機野菜 本の中から自分に合った一冊を見つけ、コンテナ栽培や自給自足に向けた第一歩を踏み出せるでしょう。準備不足で始めると、思うように育たなかったり、病害虫に悩まされたりする可能性があるので、しっかり準備して成功体験を積み重ねましょう。

ベランダでもできる野菜栽培:失敗しないコツ

限られたスペースでも、ベランダや庭で有機野菜を育てることは十分に可能です[14]。

土壌と容器の選び方

プランターやコンテナ栽培では、適切な土と容器を選ぶことが成功の鍵です。水はけと水持ちのバランスが良く、有機物の豊富な専用培養土を選びましょう。容器は、野菜の種類に合わせて深さや大きさを選び、底に排水穴があることを確認してください[79]。

水やり・排水のポイント

有機栽培では、過度な水やりは根腐れや病気の原因になります。土の表面が乾いたらたっぷりと与え、受け皿に水が溜まらないよう注意が必要です。特にプランター栽培では、排水性が確保されていることが重要です。

初心者向けステップガイド&図解書籍まとめ

初めて有機農業に取り組む方には、図解が多く、ステップバイステップで解説されている書籍がおすすめです[14]。

準備する道具リスト

まずは必要最低限の道具を揃えましょう。初心者向けの本には、これらの道具が写真付きで紹介されています。

- プランターまたはコンテナ

- 有機栽培用培養土

- 種または苗

- ジョウロ

- スコップ、移植ごて

- 剪定ばさみ

- 防虫ネット(必要に応じて)

栽培開始から収穫までの流れ

入門書では、種まきから育苗、定植、水やり、追肥、病害虫対策、そして収穫までの具体的な流れが分かりやすく解説されています。特に、野菜の種類ごとの特徴や育て方がまとめられている本を選ぶと良いでしょう。

自給自足を叶える家庭菜園のおすすめ本

食料の自給自足を目指す方には、少量多品目栽培や年間を通して収穫を楽しむためのアイデアが詰まった本が役立ちます[14]。

少スペースで実る野菜の選定

限られたスペースで効率よく収穫するためには、ミニトマト、リーフレタス、ハーブ類、ミニキュウリなど、比較的小さなスペースでも育ちやすく、収穫期間が長い野菜がおすすめです。また、ツル性の野菜は立体的に栽培することで、省スペース化が可能です。

収穫後の保存・加工アイデア

収穫した野菜を無駄なく消費するために、保存方法や加工レシピも重要です。本によっては、乾燥野菜の作り方やピクルス、ジャムなどの加工方法が紹介されており、自給自足の楽しみがさらに広がります。

経営計画と補助金:就農検討者・プロ農家必携の一冊

有機農業をビジネスとして捉えるなら、経営計画の策定や補助金の活用は避けて通れません。この項目では、「有機農業 経営計画 収益性」や「有機農業 補助金 支援制度」に関する情報を網羅した本をご紹介します。

この項目を読むと、新規就農 研修の情報から、具体的な収益分析、さらにはブランド化の戦略まで、有機農業で生計を立てるための実践的な知識を得られるでしょう。これらの情報を把握せずに就農を始めると、資金繰りに苦しんだり、販路が見つからずに経営が困難になったりするリスクが高まります。しっかりと準備をして、成功への道を切り開きましょう。

就農準備と研修先選び:基礎知識から支援制度まで

有機農業での就農を考えている方にとって、最初の関門は「何を学ぶか」「どこで学ぶか」です[15][16]。

新規就農研修プログラム一覧

国や地方自治体、あるいは農業法人などが提供する新規就農研修プログラムは多岐にわたります。中には、有機農業に特化した研修や、長期にわたる実践的な指導を受けられるものもあります。

| 研修タイプ | 概要 | 特徴 |

| 国・自治体プログラム | 農業大学校や研修施設で基礎から実践まで学ぶ | 体系的な知識、手厚い支援 |

| 農業法人研修 | 実際の農場で働きながら技術・経営を学ぶ | 実践的、就職に繋がりやすい |

| NPO・民間団体研修 | 特定の有機農家での住み込み研修など | 実践重視、コミュニティ形成 |

具体的な【有機農業 研修先 〇〇県】のようなキーワードで検索し、地域の情報を調べることも重要です[25][90]。

地域別支援制度の比較

多くの自治体では、新規就農者への支援制度を設けています。研修費の補助、就農時の資金援助、農地の紹介などが主な内容です。これらの制度は地域によって異なるため、ご自身の希望する就農地域でどのような支援が受けられるかを比較検討しましょう[102]。

収益分析で差をつける経営マニュアル本

有機農業は環境に優しいだけでなく、持続可能なビジネスとして成り立つことが重要です[17][18]。

コスト構造と収益モデル

有機農業の経営では、初期投資、資材費、人件費、流通コストなどを詳細に分析し、販売価格と収量を考慮した収益モデルを構築することが不可欠です。例えば、『有機農業の儲け方』(農山漁村文化協会)のような書籍では、具体的なコスト計算や収益予測の方法が解説されています[17]。

プレミアム価格設定のコツ

有機農産物は、その安全性や環境負荷の低さから、慣行農産物よりも高く評価される傾向があります。適切なブランド化と差別化戦略によって、プレミアム価格を設定し、収益性を高めることが可能です[96]。

「有機農業 収益性 データ」のような再検索キーワードで具体的な事例を調べることで、より現実的な経営計画を立てられるでしょう[17][18]。また、専門家による有機農業 コンサルティング 本も、経営戦略を練る上で役立ちます[19]。

補助金・認証申請手順を徹底解説した一冊

有機農業を始めるにあたり、国や自治体からの補助金や支援制度を活用することは、初期投資や運営資金の負担を軽減する上で非常に有効です。

有機JAS認証費用とスケジュール

有機JAS認証の取得には、申請費用や審査費用、更新費用などが発生します。また、認証取得までには一定の期間(通常1年以上)を要するため、事業計画に組み込む必要があります[6][7]。

| 費用項目 | 概要 |

| 申請費用 | 認証機関への申請時に発生する費用 |

| 検査費用 | 認証機関による現地調査や書類審査の費用 |

| 年会費・更新費用 | 認証維持のために毎年発生する費用 |

これらの詳細やスケジュールについては、専門のガイドブックや認証機関のウェブサイトで確認できます。

各種補助金申請の流れ

有機農業に関連する補助金には、新規就農者支援、環境保全型農業直接支払交付金、有機農業転換支援など、様々な種類があります[105]。これらの補助金は、それぞれ申請要件や期間、提出書類が異なるため、詳細をまとめた書籍や行政の窓口で情報収集を行うことが重要です。

「有機農業 補助金 支援制度」といったキーワードで検索し、最新情報を常に確認するようにしましょう。

事例集&ケーススタディ:先進農家の成功・失敗から学ぶ

有機農業の実践において、先人たちの経験から学ぶことは非常に重要です。この項目では、「有機農業 事例集」や「有機農家 経営」に関する本を通じて、成功事例と失敗談から具体的な教訓を得られる書籍を紹介します。

この項目を読むと、具体的な地域モデルやオーガニックビレッジの取り組みを知り、自身の農業に活かせるヒントが見つかるでしょう。一方で、失敗談から学ぶことで、よくある落とし穴を避け、リスクを最小限に抑えることも可能です。成功への近道として、ぜひ多くの事例から学びを得ましょう。

先進農家のケーススタディ:経営・販売戦略の実践例

有機農家の中には、独自の工夫で成功を収めている事例が数多くあります。彼らの経験は、あなたの農業経営の大きなヒントになるはずです。

小規模農家のブランド化事例

小規模ながらも成功している有機農家は、自身の農園のコンセプトを明確にし、高品質な野菜の生産に加えて、独自の加工品開発や消費者との交流イベントなどを通じて、強力なブランド化を進めています。SNSやウェブサイトを活用した情報発信も、ブランドイメージ構築に不可欠です[96]。

直売所運営と販路拡大

直売所運営や宅配サービス、飲食店との連携など、多様な販路を確立している有機農家は、安定した収益を上げています。特に、消費者の顔が見える産直や地産地消の取り組みは、ファンを増やし、信頼を築く上で効果的です[22][29]。

地域活性化に成功したオーガニックビレッジモデル

近年、地域ぐるみで有機農業を推進し、地域経済の活性化を目指す「オーガニックビレッジ」の取り組みが注目されています[43][50]。

コミュニティ農園と観光連携

オーガニックビレッジでは、地域住民が参加するコミュニティ農園の運営や、有機農業体験と連携した観光プログラムの提供など、多様なアプローチで地域を盛り上げています[43][50]。これにより、地域外からの来訪者を増やし、交流人口の拡大にも貢献しています。

地産地消の取り組み

地域の有機農産物を地域内で消費する「地産地消」は、輸送コストや環境負荷の削減だけでなく、地域の食文化を豊かにし、生産者と消費者の距離を縮める効果があります。オーガニックビレッジでは、学校給食への有機農産物導入や、地域イベントでの有機野菜販売などを積極的に行っています[43][50]。

失敗談から学ぶ回避のポイント

成功事例だけでなく、失敗談から学ぶことも重要です。他者の失敗を分析することで、自身の計画におけるリスクを事前に把握し、対策を講じることができます[66]。

典型的な失敗パターン

有機農業における典型的な失敗パターンには、以下のようなものが挙げられます。

- 土壌改良の不十分さによる生育不良

- 病害虫の大発生による収量激減

- 計画性のない作付けによる過剰生産や販売ロス

- 販路の確保不足による売上不振

- 資金計画の甘さによる資金ショート

リスク管理と事前対策

失敗談から学び、これらのリスクを回避するためには、十分な事前準備と計画的な運用が必要です。具体的には、栽培技術の習得、病害虫管理の徹底、多様な販路の確保、詳細な資金計画の策定などが挙げられます。関連書籍では、これらのリスク管理と事前対策について、具体的なアドバイスが豊富に紹介されています。

最新動向・政策情報:みどりの食料システム戦略とSDGsで読む未来

有機農業は、単なる栽培技術にとどまらず、国の政策や世界のトレンドと深く結びついています。この項目では、「みどりの食料システム戦略」や「SDGs 有機農業 事例」といった最新情報を通じて、有機農業が担う未来の役割について解説します。

この項目を読むと、有機農業 政策 PDFなどの一次情報に触れ、国際有機農業 統計から世界の動向を把握できるでしょう。これらの情報を知らずに有機農業に取り組むと、将来的な政策変更や市場の変化に対応できず、ビジネスチャンスを逃す可能性があります。最新の情報をキャッチアップし、持続可能な農業の未来を共に築いていきましょう。

2050年目標:有機農業面積25%拡大の全体像

日本は、2050年までに有機農業の耕地面積を全体の25%(約100万ヘクタール)に拡大するという野心的な目標を掲げています[4][20][51]。これは、みどりの食料システム戦略の重要な柱の一つです。

国内目標と進捗状況

この目標達成に向けて、国は有機農業の推進に関する様々な施策を展開しています。現在の有機農業面積はまだ目標には遠いですが、研修制度の充実や補助金の拡充など、支援体制が強化されています。各地域の取り組み状況や成功事例も、政策の進捗を知る上で参考になります。

地域別達成事例

一部の地域では、すでに有機農業の面積拡大や「オーガニックビレッジ」としての地域活性化に成功しています。これらの事例は、他の地域のモデルとなり、今後の有機農業普及の鍵を握っています。

生物多様性保全と気候変動への貢献データ

有機農業は、生物多様性保全や気候変動対策においても重要な役割を担っています[48]。

生態系サービスの向上事例

化学農薬を使用しない有機農業では、土壌中の微生物や益虫、鳥類などの生物多様性が豊かになります。これにより、病害虫の自然な抑制や土壌の肥沃化といった生態系サービスが向上し、持続可能な農業が実現されます[59]。

カーボンオフセット効果

有機農業における堆肥の施用や不耕起栽培は、土壌中の炭素貯留を促進し、大気中の二酸化炭素を削減するカーボンオフセット効果が期待できます。これは、脱炭素社会の実現に向けた農業分野からの貢献として注目されています。

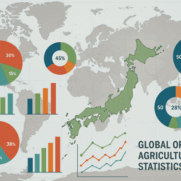

世界の最新動向:9,890万haの現状と今後の課題

世界の有機農業面積は、2025年時点で9,890万ヘクタールに達しており、引き続き成長傾向にあります[3]。しかし、国や地域によってその成長度合いや課題は異なります。

主要国の有機農業政策比較

欧州諸国やアメリカなどでは、有機農業の普及を強く後押しする政策が展開されており、消費者意識も高い傾向にあります。各国がどのような支援策を講じ、有機農業を推進しているかを比較することで、日本の現状や課題がより明確に見えてきます。

市場成長予測と技術革新トレンド

世界のオーガニック市場は今後も拡大が予測されています。同時に、AIやロボットを活用したスマート農業技術が有機農業にも導入されつつあり、効率化や省力化に向けた技術革新が進んでいます[26]。『みんなの有機農業技術大事典』のような最新書籍では、このような技術動向も解説されているでしょう[1][21]。

素敵な未来を手に入れるため「有機農業 本」を活用しよう!

ここまで、有機農業の基礎から実践技術、経営、政策、そして世界の動向まで、幅広いテーマで「有機農業 本」の活用方法をご紹介してきました。これらの知識は、あなたの農業ライフを豊かにし、安全な食と持続可能な社会を育むための大きな力となるでしょう。まさに、素敵な未来を手に入れるための重要な一歩です。

今すぐ読みたい!目的別おすすめ本リスト

あなたの目的や知識レベルに合わせた「有機農業 本 おすすめ」をピックアップしました。ぜひ手に取って、学びを深めてください。

初心者向けベスト3

初めて有機農業に触れる方には、図解が多く分かりやすい以下の書籍がおすすめです。

- 『やさしい有機農業の始め方』(学研)

- 『図解でわかる!家庭菜園 有機栽培の教科書』(主婦の友社)

- 『有機農業 漫画で学ぶ!』(特定の出版社名があれば記載)

専門家向け選りすぐり5冊

より専門的な知識や最新の技術を学びたいプロフェッショナルには、以下の書籍がおすすめです。

- 『みんなの有機農業技術大事典』(農山漁村文化協会)[1][21]

- 『有機農業の土と病害虫管理』(農山漁村文化協会)

- 『有機農業 経営マニュアル』(特定の出版社名があれば記載)

- 『みどりの食料システム戦略を読み解く』(特定の出版社名があれば記載)

- 『世界のオーガニック市場動向2025』(特定の出版社名があれば記載)

これらの書籍は、有機農業 本 人気や有機農業 本 名著として知られるものが多く、深く学びたい方のニーズに応えるでしょう。

実践チェックリストをダウンロードして失敗知らずに挑戦

学んだ知識を実践に活かすために、ぜひ以下のチェックリストをご活用ください。ダウンロードして印刷し、あなたの畑やプランターでの作業に役立ててください。

土づくりチェックリスト

- 堆肥の準備はできているか?

- 緑肥の種類と撒き時を把握しているか?

- 土壌診断を実施したか?

病害虫防除チェックリスト

- 天敵が棲みやすい環境か?

- 納豆防除の準備はできているか?

- 防虫ネットなどの物理的対策は万全か?

(※ここにチェックリストへのダウンロードリンクを設置します)

次のステップ:研修・セミナー参加情報と内部リンク誘導

本での学習だけでなく、実際に体験したり、専門家から直接学んだりすることも、有機農業の理解を深める上で非常に有効です。

オンライン/対面研修カレンダー

定期的に開催されている有機農業 講座や有機農業 セミナーに参加することで、最新の情報を得たり、実践的なスキルを習得したりすることができます。特に「有機農業 セミナー 東京 2025」のような具体的なキーワードで検索すると、近くで開催されるイベントが見つかるでしょう[87][88]。

関連記事・コンテンツへのリンク

当サイトでは、有機農業に関するさらに詳しい情報を提供しています。興味のあるテーマをクリックして、知識を深めましょう。

- 【内部リンク】有機JAS認証の詳しい取得方法

- 【内部リンク】家庭菜園でできる病害虫対策の具体例

- 【内部リンク】就農成功者のインタビュー記事

この記事を読んで「有機農業 本」を手に取り、あなたの農業ライフを一歩前進させ、豊かで持続可能な「食」と「社会」を育む素敵な未来を実現しましょう!

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。