目次

道の駅で農産物を販売したい農家・個人向け:出荷手順から手数料、売上アップのコツまで完全ガイド

「道の駅で自分の作った野菜や加工品を売りたいけど、どうすればいいの?」「どんな手続きが必要?」「手数料はどれくらいかかるの?」

そう考えている農家や個人の皆さんは多いのではないでしょうか。道の駅は、集客力が非常に高く、新たな販路として大きなメリットがあります。しかし、それぞれ独自の納品ルールや契約条件があるため、事前の情報収集が不可欠です。

本記事では、道の駅への納品方法について、出荷者登録から手数料、売上を上げるコツ、売れ残り回避のポイントまで、初心者でもわかるように徹底解説します。これを読めば、あなたの商品を道の駅で成功させるための具体的な手順、注意点、実践的なノウハウが明確になり、自信を持って納品に挑戦できるようになります。

本記事で学べる5つのポイント

- 道の駅の出荷者登録・協議会入会の手続きと要件

- 納品時の手順、時間帯、梱包ルール、バーコード表示の義務

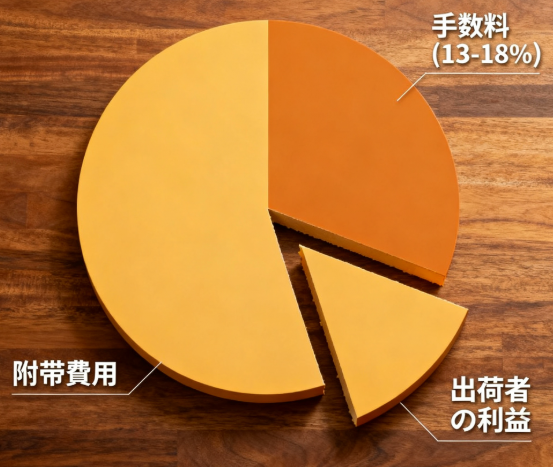

- 委託販売手数料の相場(13~18%)と附帯費用の全体像

- 売上を伸ばすための陳列方法、POP作成、品揃え戦略

- 売れ残り、クレーム、天候災害などのリスク管理と対応方法

参考:「道の駅」登録・案内要綱

道の駅の出荷者登録・協議会入会の手続きとは?

道の駅で農産物や加工品を販売するには、各施設が定める出荷者登録と協議会入会の手続きを完了する必要があります。

道の駅の納品要件・出荷者資格審査

道の駅の直売所に出品する商品は、各施設の運営方針に沿った要件を満たさなければなりません。出荷者の納品要件は施設ごとに異なるため、事前に各道の駅の出荷者募集要項や規約を確認しましょう。

多くの道の駅では、以下のような基本的な出荷者資格を求めています。農産物の場合、生産地が明確であることを証明する農地証明書の提出が必要です。また、生産履歴記録やGAP記録(農業生産工程管理)の提出を求める施設も増えています。加工品の場合は、食品衛生法に基づく製造許可証や衛生管理体制の確認が前提条件となります。

出荷者登録の流れとしては、出荷者は道の駅の運営主体(自治体または組合)が指定する協議会に登録申請し、審査を経て出荷者台帳に登載されます。審査では、商品の品質基準への適合性、生産地の確認、衛生管理体制などが厳格に検討されます。出荷者は登録後、協議会の指導に従い、定期的な報告義務を果たす必要があります。

道の駅への出品者登録後は、自社ホームページやオンラインストアでも同時に販売することで、販路を多角化できます。農家ホームページの作り方【初心者】無料で集客?有料で飛躍?サイト制作手順とはでは、農業ホームページの構築方法について詳しく解説しており、直売所との併用販売で売上拡大を実現できます。

出品商品をSNSやブログで紹介する際は、適切なキーワード選定が重要です。農家ブログのキーワード選定とは?初心者向けSEO対策・収益化のコツでは、農産物販売に効果的なキーワード選定方法を解説しており、道の駅での販売と情報発信を連動させる際に参考になります。

- 関連情報:道の駅 おおしか村_出荷者募集要項

- 関連情報:わくわく広場_生産者募集

- 関連情報:道の駅 あさひ_出荷者登録要項

農産物・加工品・ハンドメイド品の品目別登録条件

道の駅では、野菜や果物といった農産物だけでなく、加工品やハンドメイド品など、様々な品目が出品されています。ただし、品目によって登録要件や提出書類が異なるため、事前に確認が必要です。

農産物出品時に必要な書類と要件

農産物生産者として道の駅に出品する場合、生産地の明確化と品質管理の徹底を図るため、以下の書類提出が求められます。農地証明書により農地の所有または使用権を証明し、生産履歴記録やGAP(農業生産工程管理)記録などにより生産過程の適切な管理を示す必要があります。

加工品・ハンドメイド品の登録要件

加工品を出品する場合は、食品衛生法に基づく営業許可証の取得が必須です。さらに、商品によっては食品営業賠償共済やPL保険への加入を求める道の駅もあります。ハンドメイド品については、各施設の基準に準じた要件が定められているため、事前に運営事務所に問い合わせましょう。

品目別の出荷数量制限

各道の駅では、出荷品目を一人7品目以内、1品目あたり30点までとするなど、数量制限を設けています。加工商品が原材料と形状が同じなど、直売所の商品として相応しくないと判断された場合は、取扱いが協議会で決定されることもあります。出品したい品目ごとに、各道の駅の要件を個別に確認しましょう。

参考

道の駅いぶすき特産物直売所運営規約

ココニクル_加工品販売方法

ハンドメイドの始め方ナビ_道の駅で売る方法

道の駅 むなかた 委託販売規約

加工品販売サイトの構築をお考えの方は、補助金を活用することで制作費用を大幅に削減できます。農家ホームページの補助金とは?IT導入助成・小規模事業者持続化や申請方法、活用事例などでは、農産物加工販売に利用できる補助金制度を詳しく紹介しており、道の駅での販売と並行したオンライン販売の構築に役立ちます。

- 加工品やハンドメイド品は、それぞれに表示義務や衛生管理のルールが定められています。

- 出品したい品目ごとに、各道の駅の要件を個別に確認しましょう。

出荷者協議会の役割と契約書締結プロセス

出荷者協議会は、道の駅の直売所運営において重要な役割を担っています。協議会は出荷者の品質管理指導、販売促進支援、そしてトラブル調整などを担当し、出荷者と道の駅運営者の間の円滑な関係構築を支援します。

協議会が担当する主な業務

協議会は、以下の3つの主要業務を通じて、直売所の適正運営と出荷者のサポートを行います。

| 業務内容 | 説明 |

|---|---|

| 品質管理指導 | 商品品質の基準維持と衛生管理体制の確立 |

| 販売促進支援 | 販売戦略の企画・実行と売上向上への支援 |

| トラブル調整 | 出荷者間のトラブルや顧客クレームの対応 |

協議会は出荷者の品質管理指導、販売促進支援、トラブル調整を一体的に担当することで、直売所全体の信頼性と競争力を高めます。

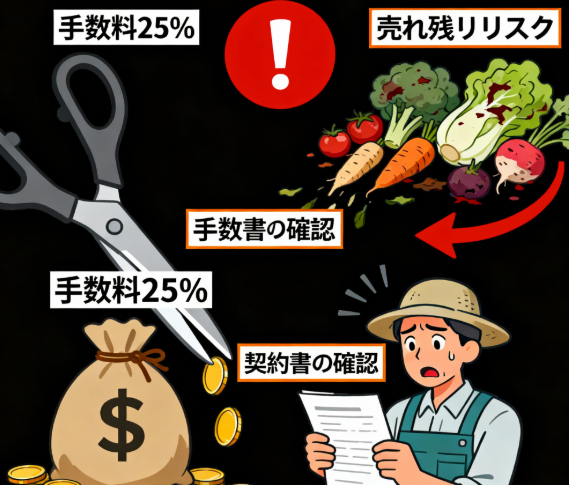

契約書締結と出荷ルール

多くの道の駅では、出荷者と運営者、そして協議会が連携して運営を行うため、契約書を締結することが一般的です。契約書には、出荷者の義務、販売手数料、精算方法、品質基準、違反時の対応などが明記されます。出荷前に必ず契約内容を確認し、各項目を理解した上で署名することが重要です。

参考:

熊毛広域行政事務組合公式サイト

道の駅いぶすき特産物直売所運営規約

(仮称)道の駅「くまがや」直売所への納品に関する説明会を開催しました(2025年3月)

道の駅 あさひ_出荷者登録要項

道の駅 京丹後_出荷者募集要項

農家クラブ_直売所での販売の注意点

道の駅の納品の手順・時間・梱包ルールとは?

実際に道の駅に納品する際の具体的な手順やルールを理解することは、スムーズな取引と信頼構築に不可欠です。本項目では、納品時間、搬入場所、梱包方法、バーコード貼付ルールなど、事前に確認すべき重要なポイントを解説します。

納品時間帯と搬入場所の確認ポイント

納品は、道の駅が指定する時間帯に行う必要があります。納品時間は品目ごとに定められ、多くは午前7時から午前8時30分の間の搬入が基本です。搬入場所は、お客様の出入り口とは別の専用の搬入口が設けられている場合が多いため、事前に道の駅管理事務所で確認しましょう。

納品時間を守れない場合は、運営事務所へ事前に連絡し、指示を仰ぎましょう。多くの施設では、商品が不足した場合に限り途中出荷が認められています。搬入場所は、お客様の出入り口とは別の専用の搬入口が設けられている場合が多いです。

参考

木更津市公式サイト

道の駅 津和野 納品規約

道の駅 しんめいの里 納品ルール

道の駅 とよとみ 出荷規約

バーコード貼付とラベル表示ルール

納品する商品には、バーコードやラベルを貼付する義務があります。商品には、JANコードなどのバーコード、産地・生産者名・生産日などを明示するラベル貼付が義務付けられています。バーコードは道の駅ごとに指定の方式(QRコードなど)が異なるため、事前に確認して貼付してください。

梱包は、商品が傷つかないように適切に行いましょう。商品の見栄えと安全性を確保することで、消費者の信頼と購買意欲を高められます。

参考

月山若月の里農産物直売所

農林水産省_食品表示について

道の駅 玉村宿_直売所出品規定

道の駅 みのりの郷東金_出荷規約

商品表示や説明文をホームページに掲載する際も、SEO対策が必要です。以下の記事では、検索上位を狙う記事作成方法を紹介しており、道の駅での販売と並行したWeb集客に有効です。

品質基準・衛生管理・生産履歴のラベル表示義務

お客様に安全・安心な商品を提供するため、品質管理と衛生管理は非常に重要です。道の駅では、各施設が定める独自基準に基づいた品質管理が求められ、生産履歴の透明性が消費者の信頼獲得に直結します。

品質基準と生産履歴管理

道の駅に出品する商品の品質基準は、各施設ごとに定められており、基本的には農林水産省の『生産履歴管理基準』に準拠しています。農産物生産者は、必要に応じてGAP(農業生産工程管理)など、生産履歴管理制度の導入により、生産過程の記録と透明性確保を図ることが重要です。

生産履歴の表示は、お客様の信頼を得る上で不可欠です。商品に生産者名、生産地、収穫日などを明記することで、消費者は安心して購入できるようになります。

根拠URL:農林水産省_生産履歴管理基準

加工品の衛生管理体制

加工品を道の駅で販売する場合、食品衛生法に基づく衛生管理が徹底されていることが前提条件です。営業許可証の取得と併せて、製造過程における衛生管理体制の確立が必須となります。加工食品営業許可証を提示するとともに、食品営業賠償共済やPL保険への加入を求める施設もあるため、事前に確認しましょう。

品質管理や生産履歴の記録・公開に関して質問がある場合は、道の駅の運営事務所または出荷者協議会に相談することをお勧めします。

参考

農林水産省_食品衛生法について

農林水産省_直売所・道の駅などへの出荷分について

道の駅 むなかた 委託販売規約

ヤフー知恵袋_道の駅の衛生管理

品質管理や生産履歴の記録・公開については、農業経営のプロフェッショナルに相談することも有効です。以下の記事では、農産物品質管理や販売戦略に精通したコンサルタント会社を紹介しており、道の駅での販売成功を支援します。

道の駅の納品にかかる手数料と収益計算は?

道の駅に納品した際に発生する費用や手数料の相場を理解することは、事業採算性を判断する上で重要です。

本項目では、委託販売手数料の仕組み、附帯費用、精算サイクルなど、実際にどのくらい儲かるのか、その収益性の現実を詳しく解説します。事前に収支をシミュレーションすることで、売れ残りによる赤字や手間を考慮した上で、納品の判断ができます。

委託販売手数料は13~18%が相場

道の駅の直売所の多くは、委託販売方式を採用しています。委託販売手数料率は13~18%が一般的で、売価に対してこの割合が差し引かれます。手数料は、道の駅の集客力、売れ残り・返品の責任範囲、商品の品目によって手数料率が変動します。

| 商品種別 | 手数料率の目安 |

|---|---|

| 指宿市郡内の生鮮品 | 売上額の20% |

| 市郡内製造の加工食品・工芸品 | 売上額の25% |

| 県内生産の観光土産品 | 売上額の40% |

| 保冷庫使用時 | 上記手数料に5%加算 |

手数料率が高いほど手取りは減少するため、販売実績が見込める商品を戦略的に選定し、販売単価を工夫することが重要です。直売所販売の手数料負担を補うには、ブログやSNSからの直販での収益化も並行して検討しましょう。

登録料・年会費などの附帯費用

道の駅への納品には、手数料以外にも様々な費用が発生します。登録料や年会費は施設により0円~10,000円程度、バーコードラベルやシール費用は1枚あたり20円~60円が相場です。梱包資材や包装品の購入費も考慮に入れ、総合的なコスト管理を行いましょう。費用は、道の駅の運営形態によって大きく異なるため、事前に各施設へ問い合わせて正確な金額を確認することが重要です。

精算サイクルと振込手数料

売上の精算は、道の駅から指定されたサイクルで行われます。多くの施設では『15日締め25日払い』と『月末締め翌月10日払い』の2回の精算が一般的です。ただし、振込手数料は出荷者負担となることが多いので、実際の手取り額を計算する際にはこれも考慮に入れましょう。

精算サイクルと振込手数料の詳細は、契約時に必ず確認し、実際の収益性を正確に把握してから納品を開始することが成功のポイントです。

参考

道の駅いぶすき特産物直売所運営規約

ヤフー知恵袋_道の駅の手数料相場

農家クラブ_直売所に出荷する際の注意点

マイナビ農業_直売所販売のメリット・デメリット

直売所販売の手数料負担を補うには、ブログからの直販での収益化も重要です。以下の記事では、ブログを活用した農産物直販方法を詳しく解説しており、道の駅販売との組み合わせで複数の収入源を確保できます。

登録料・年会費・ラベル・シール費用など附帯費用

道の駅への納品には、手数料以外にも様々な附帯費用が発生します。本項目では、登録料や年会費、バーコードラベル、シール費用など、具体的な金額相場と費用の種類を解説します。事前に全体的なコスト構造を把握することで、実際の収益性を正確に判断できます。

登録料・年会費の相場

道の駅への出荷者登録には、施設により異なる初期費用が発生します。登録料は0円~10,000円程度、年会費は施設により0円~10,000円程度が相場です。費用は、道の駅の運営形態によって大きく異なるため、事前に各施設へ問い合わせて正確な金額を確認することが重要です。

バーコードラベル・シール費用

商品に貼付するバーコードラベルやシール費用は、1枚あたり20円~60円が相場です。月間の出荷数量が多い場合、ラベル費用が大きなコスト要因となる可能性があります。ラベルは事前に道の駅から購入するか、指定業者から調達する必要があり、5日前までに申し込みを行う施設も多いため、スケジュール管理が必要です。

附帯費用の総額シミュレーション

| 費用項目 | 相場 | 備考 |

|---|---|---|

| 登録料 | 0~10,000円 | 初回のみ |

| 年会費 | 0~10,000円 | 年1回 |

| バーコードラベル | 20~60円/枚 | 出荷数量により変動 |

| 梱包資材 | 別途 | 施設指定の場合あり |

| 保冷庫使用料 | 手数料に5%加算 | 商品種別による |

道の駅での販売と併行してECサイトを構築する際は、制作会社の比較が重要です。附帯費用を含めた総合的なコスト管理を行い、複数の販売チャネルを活用することで、リスク分散と収益性の向上を図りましょう。

参考

道の駅いぶすき特産物直売所運営規約

道の駅おおしか村出荷者募集要項

道の駅いぶすき 出荷者募集要項

農家クラブ_直売所の出荷の始め方

道の駅 おおしか村 出荷者募集要項

道の駅での販売と併行してECサイトを構築する際は、制作会社の比較が重要です。以下の記事ではでは、農業特化の制作会社を比較検討でき、附帯費用を含めた総合的なコスト管理ができます。

精算サイクルと支払い方法・振込手数料

売上の精算は、道の駅から指定されたサイクルで行われます。本項目では、精算タイミング、支払い方法、振込手数料の負担について解説します。事前に精算ルールを正確に把握することで、実際の手取り額を正確に計算し、事業採算性を判断できます。

精算サイクルの仕組み

道の駅の精算は施設により異なりますが、一般的には『15日締め25日払い』と『月末締め翌月10日払い』の2回精算方式が採用されています。レジを通過した商品のみを売上として精算対象とし、POS(販売時点情報管理)システムとバーコードラベルで正確に管理されます。

精算日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日に繰り上がることが多いため、契約時に確認しましょう。

振込手数料は出荷者負担

売上から委託販売手数料を差し引いた金額が出荷者に支払われますが、振込手数料は出荷者負担となることが多いです。振込手数料が実際の手取り額から差し引かれるため、収益を計算する際にはこれも考慮に入れることが重要です。

月間売上が少ない場合、振込手数料の負担率が高くなる可能性があるため、複数の販売チャネルを活用して売上の最大化を図ることが効果的です。

参考

道の駅いぶすき特産物直売所運営規約

道の駅 津和野 納品規約

ヤフー知恵袋_道の駅の精算サイクル

農家クラブ_直売所での販売の注意点

道の駅の納品後に売上を伸ばすコツとは?

道の駅は集客力が高い反面、競争も激しいため、戦略的な販売対策が必須です。本項目では、陳列方法の工夫、POP作成のテクニック、品揃えと価格設定の戦略など、売上を最大化するための具体的なノウハウを解説します。これらの施策を実践することで、消費者の購買意欲を引き出し、収益を大幅に向上させることができます。

道の駅への陳列方法・POP作成で集客力をアップする

陳列の仕方一つで、商品の売れ行きは大きく変わります。お客様の目線の高さに主力商品を配置し、手書きPOPで商品の特徴をアピールすると売上が向上します。POPには、生産者のこだわりや商品の具体的な特徴、食べ方、調理方法などを記載することで、消費者の購買意欲を高められます。

目線の高さに配置された商品は視認性が高く、手書きPOPの温かみのあるメッセージは消費者の心に届きやすいため、お客様の目線に合わせた陳列とPOP表現を工夫することが重要です。道の駅でのPOP表現と同様に、ホームページやブログの文章作成も訴求力が重要です。Web文章とPOP表現の両面から商品の魅力を効果的に伝えることで、オンライン・オフラインの販売を相乗効果で高められます。

参考:佐藤おさむ公式ノート

納品タイミングと品揃え・価格設定戦略

道の駅の売上を伸ばすには、納品するタイミングや品揃えの戦略が重要です。地元客の来店時間帯に合わせ、常に新鮮な商品を納品するノウハウが成功の鍵となります。生産量と価格を顧客ニーズに合わせて調整することで、ロスを減らしながら売上を最大化できます。

季節需要やイベント連動の商品企画とタイミングも重要な要素です。価格設定は、周辺相場を参考にしながら、商品の品質や希少性を考慮して行いましょう。複数の販売チャネルを活用し、道の駅での販売と直販サイトやSNS販売を組み合わせることで、リスク分散と収益性の向上が実現できます。

参考

わくわく広場_生産者募集

はろー!ケア_道の駅で野菜を売る

農機具ナビ_道の駅で売上を伸ばす方法

農家クラブ_直売所での販売のコツ

POPには、生産者のこだわりや商品の特徴を具体的に記載しましょう。道の駅でのPOP表現と同様に、ホームページの文章作成も訴求力が重要です。以下の記事では、読者の心を掴む文章テクニックを解説しており、POPとWeb文章の両面から商品の魅力を効果的に伝えられます。

納品の流れに合わせた品揃え・価格設定戦略

道の駅の売上を伸ばすには、納品するタイミングや品揃えの戦略が重要です。地元客の来店時間帯に合わせ、新鮮な商品を計画的に納品するノウハウが成功の鍵となります。生産量と価格を顧客ニーズに合わせて調整することで、売れ残りを減らしながら売上を最大化できます。

季節需要とイベント連動の商品企画

季節需要やイベント開催時の商品企画とタイミングが重要な要素です。地域の行事やシーズンに合わせた商品品揃えを工夫することで、消費者の購買意欲を引き出せます。例えば、春野菜の旬の時期、夏祭り、秋の収穫シーズン、冬のギフト需要など、タイミングを見極めた品揃えが効果的です。

価格設定の基本戦略

価格設定は、周辺相場を参考にしながら、商品の品質や希少性、生産コストを考慮して行いましょう。過度に低い価格設定は採算性を損なうため、適切な利益幅を確保しながら市場競争力を保つバランス感覚が重要です。

複数の販売チャネルを活用し、道の駅での販売と直販サイトやSNS販売を組み合わせることで、リスク分散と収益性の向上が実現できます。

参考

わくわく広場_生産者募集

フルーツナビ_道の駅で売上を伸ばす方法

農家クラブ_直売所で売上を上げる方法

ヤフー知恵袋_道の駅の販売戦略

道の駅の納品に関するリスク管理・トラブル対応とは?

道の駅への納品には、売上を伸ばせるメリットがある一方で、特有のリスクも存在します。本項目では、売れ残り、クレーム、天候災害など、事前に想定できるリスクへの対応方法を解説します。事前にリスク管理とトラブル対応の方法を準備することで、予期しない事態に落ち着いて対応でき、ビジネスの継続性が確保できます。

売れ残り・返品対応とリスク管理

委託販売方式の場合、売れ残りは出荷者の責任となります。売れ残った商品は、翌日値引き販売されたり、返品されたりするルールが一般的です。売れ残りは、翌日引き取り販売されるか、JA回収で対応されることが多いため、返品規定は契約時に明確に取り決めることが重要です。

道の駅での売れ残りリスクに対抗するには、外部サイトからの集客も重要です。ブログやSNS、オンラインストアからのダイレクト販売を並行することで、多角的な販路確保が実現でき、道の駅の売れ残りリスクを軽減できます。

食品安全とクレーム対応

納品者は、自身の商品の品質と安全性に責任を負います。出荷者は商品の安全性に責任を持ち、クレーム発生時は迅速な対応と原因究明が求められます。商品に問題が生じた場合は、誠実で速やかな対応が信頼構築の鍵となります。

食品表示法などの法令遵守は必須です。商品表示ラベルに記載すべき情報(原材料、添加物、アレルギー表示、賞味期限など)を正確に記載し、消費者の安全と信頼を第一に考える姿勢が重要です。

天候・災害時の納品調整と損失対策

自然災害などによる納品の調整や、損失への対策も重要です。台風や大雨による道路封鎖時は納品中止となり、その損失は出荷者が負担するケースが多いです。天候不順や災害による納品中止のルールを事前に確認しましょう。

天候リスクを分散するために、多品目栽培やハウス栽培を取り入れるのも一つの方法です。天候リスクへの対策として、複数の販売チャネルを確保することが重要です。ホームページを保有していれば、直売所への納品が困難な場合もオンライン販売で売上を確保できます。

参考

ミチノエコ(道の駅情報サイト)

農家クラブ_売れ残りのリスク

農家クラブ_道の駅販売の注意点

ヤフー知恵袋_道の駅の売れ残りのルール

道の駅での売れ残りリスクに対抗するには、外部サイトからの集客も重要です。以下の記事では、被リンク獲得や外部メディア連携による集客力向上を解説しており、多角的な販路確保でリスク軽減が図れます。

食品安全・クレーム対応・責任範囲の明確化

納品者は、自身の商品の品質と安全性に対して全責任を負います。道の駅での販売において、商品に問題が生じた場合、出荷者は迅速で誠実な対応が求められます。本項目では、食品安全管理、クレーム対応の基本、責任範囲の明確化について解説します。

食品安全への責任と対応

出荷者は商品の安全性に責任を持ち、クレーム発生時は速やかな対応と原因究明が求められます。商品に不具合や安全上の問題が発生した場合、出荷者は直ちに道の駅の運営事務所に報告し、必要に応じて商品の回収や返金対応を実施しなければなりません。

クレーム対応の際には、原因究明に最大限努力し、再発防止策を講じることが信頼構築に繋がります。誠実で速やかな対応姿勢は、消費者からの信頼とリピート購買につながる重要な資産となります。

法令遵守と表示ルール

食品表示法などの法令遵守は必須です。商品ラベルには、原材料、添加物、アレルギー表示、消費期限または賞味期限などを正確かつ明確に記載しなければなりません。表示漏れや誤表記は、消費者の安全を脅かすだけでなく、法的トラブルの原因にもなるため、細心の注意が必要です。

参考

農家クラブ_クレーム対応

マイナビ農業_販売の注意点

ヤフー知恵袋_道の駅のクレーム対応事例

商品品質やクレーム対応の重要性を認識している農業経営者様は、包括的なサポートの検討をお勧めします。農業ブログ・HP支援サービスでは、販売戦略から品質管理、顧客対応まで一貫したコンサルティングを提供しており、道の駅販売における信頼構築と継続的な改善が可能になります。

天候・災害時の納品調整と損失対策

自然災害などによる納品の調整や、損失への対策も重要です。台風や大雨による道路封鎖時は納品中止となり、その損失は出荷者が負担するケースが多いため、天候不順や災害による納品中止のルールを事前に確認しましょう。

天候リスクの予測と事前対策

自然災害による納品中止の際、その経済的損失は出荷者が負担することがほとんどです。台風や大雨による道路封鎖の場合、出荷者が商品を道の駅に納品できず、その結果生じた売上ロスは補償されません。このリスクを最小化するためには、事前の準備と複数の対策が必須です。

天候予報を常にチェックし、災害リスクが高い場合は事前に道の駅の運営事務所に連絡し、納品延期などの相談をすることが重要です。

天候リスク分散のための生産・販売戦略

天候リスクを分散するために、多品目栽培やハウス栽培を取り入れるのも一つの方法です。特定の作物に依存するのではなく、複数品目を生産することで、某品目が不作でも他の品目でカバーできます。

さらに重要なのは、複数の販売チャネルを確保することです。ホームページやオンラインストアを保有していれば、直売所への納品が困難な場合もオンライン販売で売上を確保できます。ブログやSNSを活用した直販とあわせて、道の駅への納品と複数の販売経路を並行することで、天候災害による売上ロスを最小化できます。

参考

佐久浅間農協_農家市場

農林水産省_天候リスク対策

BASF Minorasu_儲かる農業の仕組み

農家クラブ_災害時の対応

天候リスクを分散するために、多品目栽培やハウス栽培を取り入れるのも一つの方法です。天候リスクへの対策として、複数の販売チャネルを確保することが重要です。ホームページを保有していれば、直売所への納品が困難な場合もオンライン販売で売上を確保できます。以下の記事では、リスク分散型の販売戦略構築に役立つ情報を提供しています。

道の駅への納品に関する成功事例・失敗談と相談窓口

道の駅への納品を成功させるためには、他の出荷者の体験から学ぶことが重要です。本項目では、成功事例と失敗談を通じて、実践的なノウハウと注意点を解説します。他の出荷者の経験から学び、不安を解消して納品に臨めば、成功の可能性を大きく高められます。

成功事例:パッケージと陳列で売上を伸ばした事例

A産地のミニトマトは、透明パックで色ムラを見せることで、消費者に新鮮さを印象付け、人気が3割増加しました。商品の見栄えと陳列位置の工夫が、売上向上に直結した事例です。

売れ行きが好調な生産者の多くは、パッケージデザイン、POPの作成、目線の高さへの商品配置など、消費者心理を理解した戦略を実践しています。商品の視覚的な訴求力を高めることで、道の駅での競争の中で、消費者の購買意欲を引き出すことができます。

参考

徳之島町_農業ガイド

アサクマ_道の駅で売上を上げる

ヤフー知恵袋_道の駅の納品者の悩み

ヤフー知恵袋_道の駅で稼ぐ方法

失敗談:手数料と売れ残りで赤字に転じた事例

B農園は、委託販売手数料が25%であることに気付かず、結果として赤字となってしまいました。その後、委託率(手数料率)の低い新規駅へ切り替えることで、経営を再建できた事例です。

道の駅への納品を検討する際は、手数料構造を詳細に理解し、実際の採算性をシミュレーションすることが重要です。手数料と売れ残りのリスク、附帯費用を総合的に考慮しないと、予期しない赤字に陥る可能性があります。

失敗を回避するための注意点

道の駅での失敗を回避し、収益性を高めるには、複数の販売チャネルの活用が重要です。ブログやSNS、オンラインストアからのダイレクト販売を並行することで、道の駅の手数料負担を軽減し、直販売上を向上させることができます。

参考

ヤフー知恵袋_道の駅納品者の悩み

ヤフー知恵袋_道の駅で稼ぐ方法

BASF Minorasu_農家の販売戦略

神戸新聞NEXT_農産物直売所の現実

アグリメディア_道の駅のメリット・デメリット

道の駅での失敗を回避し、収益性を高めるにはSNSやブログからのダイレクト販売も重要です。農家ブログのキーワード選定とは?初心者向けSEO対策・収益化のコツでは、検索から集客できる農産物販売ブログの構築方法を詳しく解説しており、手数料負担の軽減と直販売上向上に有効です。

JA・自治体・道の駅協議会の相談窓口を活用しよう

道の駅での販売に困ったときや、より高度な販売戦略を検討する際は、公的機関や協議会の相談窓口を積極的に活用することが重要です。本項目では、利用できる相談窓口と、そこから得られるサポートについて解説します。これらの窓口を活用することで、個人では得られないネットワークや情報を獲得でき、事業成長の加速に繋がります。

道の駅の窓口・協議会への相談

道の駅の運営事務所や出荷者協議会は、商品品質の改善、販売戦略、トラブル解決など、多岐にわたる相談に応じています。納品開始前の登録手続きから、販売開始後の運営まで、わからないことがあれば、まずは道の駅の相談窓口に問い合わせることをお勧めします。協議会は出荷者同士の情報共有の場にもなるため、他の生産者の成功事例や工夫についても学べます。

JA・自治体など公的機関からの支援

農協(JA)や市町村などの公的機関は、農業経営の改善、販路開拓、補助金申請など、包括的なサポートを提供しています。JA主催の販路開拓セミナーに参加することで、ネットワークを築き、新しい道の駅への納品枠を獲得した事例も多くあります。自治体の農業政策部門でも、直売所への出品支援プログラムを実施していることが多いため、活用を検討しましょう。

他の出荷者との交流とネットワーク構築

道の駅での販売を通じて、同じ地域や関心を持つ生産者と交流することで、経営情報や販売ノウハウを共有できます。出荷者協議会の会議やイベントに積極的に参加し、他の農業者との関係を構築することは、長期的な事業発展に大きなメリットがあります。

参考

佐久浅間農協_農家市場

国土交通省_道の駅_利用者・生産者向け情報

京丹後市_道の駅出荷者募集要項

JAグループ_直売所での販売

道の駅での販売経験を活かし、事業拡大を検討されている農業法人様は、採用・人材育成についても視野に入れてください。以下のページでは、事業成長に必要な優秀人材の確保をWebマーケティングで支援しており、直売所販売の成功後の組織拡大に役立ちます。

【まとめ】道の駅納品で販路拡大!手間と費用を理解し、やりがいある直販に挑戦しよう

道の駅への納品は、農産物や加工品、ハンドメイド品を販売したい個人や農家にとって、集客力の高い直売所という大きなメリットがあります。本項目では、納品を成功させるための最終チェックポイントと、実行に向けた具体的なアクションをまとめます。正しい手順とノウハウを身につけ、自信を持って納品に挑戦しましょう。

成功する道の駅納品の5つの重要ポイント

| チェックポイント | 実行内容 |

|---|---|

| 出荷者登録・契約 | 各道の駅の要件を確認し、正式な登録手続きを完了させる |

| 手数料・費用管理 | 手数料、附帯費用、売れ残りといったデメリットを理解し、実際の採算性をシミュレーションする |

| 品質・衛生管理 | 生産履歴記録、バーコード表示、衛生管理体制を徹底し、消費者の信頼を確保する |

| 陳列・POP戦略 | 目線の高さの商品配置、手書きPOPの活用、季節需要に合わせた品揃えで売上を最大化する |

| サポート活用 | JA・自治体・道の駅協議会など、公的機関の相談窓口を積極的に活用する |

上記の5つのポイントを実行することで、道の駅での継続的な販路拡大と、地域貢献が実現できます。さらに、ブログやSNS、オンラインストアなど複数の販売チャネルを組み合わせることで、リスク分散と収益性の向上を同時に達成できます。

正しい手順と実践的なノウハウを身につけ、今こそ行動を起こしましょう。あなたの農産物や商品の魅力を、道の駅を通じて多くの消費者に届ける第一歩が、成功への道を開きます。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。