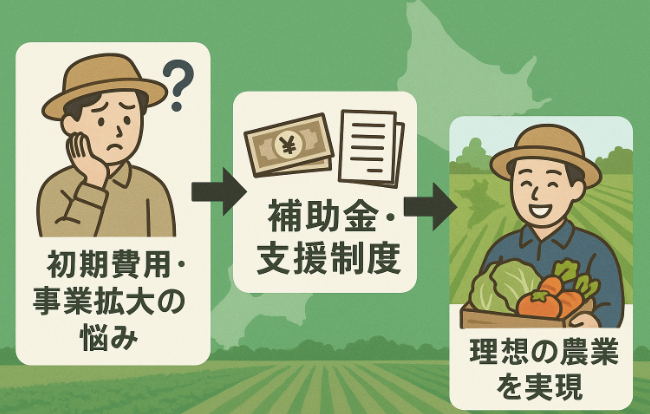

「広大な北海道で農業を始めたいけど、何から手をつければいいかわからない」「新しい設備を導入して経営を効率化したいけど、資金繰りが不安」そうお考えではありませんか?この記事では、そんなあなたの悩みを解決するため、2025年最新の北海道の農業補助金情報を徹底的に解説します。

国や北海道、市町村が設けている多岐にわたる補助金制度の中から、新規就農、スマート農業、酪農、経営継続など、あなたの目的に合った補助金を一覧でご紹介。申請条件や公募スケジュール、必要な書類まで、申請の際に知っておくべき情報を網羅しています。

この記事を読めば、補助金の全体像を把握でき、あなたに最適な制度を見つけてスムーズに申請できるようになります。その結果、資金面の不安を解消し、理想の農業経営を実現できるでしょう。一方で、補助金情報を知らないままでは、多額の費用を自己負担することになったり、せっかくの申請機会を逃したりするかもしれません。この記事を参考に、北海道での農業経営を成功させる第一歩を踏み出しましょう。

目次

農業 補助金 北海道 一覧と公募スケジュール

北海道で農業を営む方やこれから始める方が利用できる補助金は、国、北海道、市町村がそれぞれ設けており多岐にわたります。これらを活用するポイントは、北海道独自の制度から国・市町村の制度まで全体像を把握し、自身の経営規模や目的、事業計画に合ったものを選ぶことです。

補助金のポイントは以下の通りです。

- 北海道独自の給付金や補助金で新規就農者を強力にサポートしている

- 国や市町村の補助金も活用することで、設備投資や経営改善の幅を広げられる

- 公募時期や締め切りは制度によって異なるため、常に最新情報を確認する必要がある

この項目を読むと、北海道で利用可能な農業関連補助金の全体像と、申請に向けた第一歩を踏み出すための情報が得られます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、申請のタイミングを逃したり、利用できるはずの制度を見落としたりして、資金計画に大きな影響が出てしまう可能性があります。後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

北海道独自の補助金制度一覧

北海道では、国の制度に加えて独自の補助金制度を設けることで、新規就農者の育成や経営の安定化を強力に後押ししています。特に注目すべきは、就農初期の生活費や経営基盤の確立を支援する制度です。代表的なものを以下にまとめました。

制度名:新規就農給付金

概要:就農直後の所得を安定させるための給付金

特徴:最大150万円を給付し、就農後の生活を支える

制度名:農業次世代人材投資資金

概要:就農前の研修期間や就農直後の経営安定を支援する資金

特徴:研修中の資金や経営開始後の資金として利用可能

制度名:経営継続補助金

概要:持続的な経営を支援するための補助金

特徴:設備投資や販路開拓など、幅広い用途に活用できる

新規就農給付金の概要

就農直後の生活を支え、安定的な農業経営をスタートさせるための資金を給付する制度です。農業経営が軌道に乗るまでの間、所得が不安定になりがちです。本制度は、その間の生活費を補助することで、新規就農者が安心して営農に専念できるよう支援することを目的としています。給付額は最大150万円(個人)で、所得に応じて変動します。具体的な金額や要件は、申請を検討している市町村の農政担当部署で確認が必要です。就農初期の生活費に不安がある新規就農希望者は、まずこの制度の利用可否を検討することをおすすめします。

農業次世代人材投資資金の特徴

次世代を担う農業者の確保と育成を目指し、研修期間中と経営開始後の資金を支援する制度です。本制度は、就農前の技術習得期間や就農後の経営確立期間において、資金面での不安を軽減し、円滑な就農・定着を促すために設けられています。就農前の研修期間には「準備型」、就農後の経営開始直後には「経営開始型」として、それぞれ資金が給付されます。研修費や生活費、経営初期の運転資金など幅広い用途に活用できます。就農に向けて技術習得から始めたい方や、就農後の資金繰りに備えたい方は、本制度の活用を視野に入れて計画を立てましょう。

経営継続補助金の支援対象

持続可能な農業経営を目指すための設備投資や販路開拓、生産性向上に資する取り組みを支援する補助金です。近年の農業を取り巻く環境の変化に対応し、経営の安定と発展を図るために、新たな技術導入や販売戦略の構築が不可欠となっています。本制度は、こうした前向きな取り組みを後押しすることを目的としています。対象となる取り組みには、スマート農業機器の導入、作業効率化のための機械購入、新たな販路開拓に向けたウェブサイト制作などが含まれます。詳しくは、公募要領を確認する必要があります。既存の農家が事業拡大や経営改善を目指す場合に、特に活用しやすい制度です。まずはどのような投資を検討しているか整理し、該当する支援策があるか確認してみましょう。

国・道・市町村の公募要領比較

農業関連の補助金は、国(農林水産省)、北海道、市町村がそれぞれ公募しています。それぞれの制度を比較し、目的や事業内容に最も適した補助金を選ぶことが重要です。

農林水産省公募要領のポイント

国の公募要領は、大規模な農業政策や全国的な課題解決に向けた事業が中心です。国の予算は、食料自給率の向上やスマート農業の普及など、国全体の農業施策を推進するために配分されます。そのため、補助金の対象となる事業も、広範なテーマを扱う傾向にあります。スマート農業技術の開発・導入、環境保全型農業の推進、農業経営体の経営強化などが代表的な事業例です。農林水産省の公式サイトで、常に最新の公募要領が公開されています[3]。国の施策と合致するような大規模な設備投資や事業展開を検討している場合は、農林水産省の公募要領を重点的に確認しましょう。

北海道農政部公募要領のポイント

北海道農政部の公募要領は、北海道特有の気候や農業形態に合わせた支援制度が設けられています。北海道は、広大な土地を生かした大規模農業や、酪農が基幹産業となっています。この地域特性を考慮した補助金制度を設けることで、道内の農業振興を図っています。酪農経営の支援、畑作物の生産性向上、農業用施設の整備などが対象となる事業例です。北海道庁農政部のウェブサイトで、公募要領や要綱が公開されています[2]。北海道独自の強みを活かした事業を検討している場合は、北海道農政部の公募要領が最も適している可能性が高いです。

各市町村公募要領の探し方

市町村の公募要領は、地域の特色ある農業や小規模な経営改善を支援する制度が多い傾向にあります。市町村は、地域コミュニティの維持や地場産品のブランド化など、その地域ならではの課題解決に重点を置いています。地産地消に向けた直売所の整備、特産品の加工支援、小規模な農機具導入支援などが事業例として挙げられます。情報収集には、各市町村の広報誌や公式ウェブサイトの農政課・産業課のページをこまめにチェックするのが効果的です[4]。地域に根ざした小規模な事業や、特定の農産物に関する支援を求めている場合は、まずお住まいの市町村に相談してみましょう。

公募スケジュール確認方法

補助金の申請には、公募期間や締め切りを正確に把握することが不可欠です。情報収集を効率的に行うためのポイントを以下にまとめました。

オンライン掲示板・公式サイト活用術

各公的機関のウェブサイトや、補助金情報に特化したオンライン掲示板を定期的に確認することが重要です。補助金の公募情報は、発表されるタイミングが不定期なことが多く、こまめなチェックが不可欠です。公式サイトだけでなく、民間サイトも併用することで、情報を見落とすリスクを減らせます。農林水産省の「食料産業局関係補助事業」、北海道農政部の「農政部所管補助金等交付要綱・要領」のページは、必ずブックマークしておきましょう。スマートフォンのリマインダー機能やカレンダーを活用し、毎週決まった曜日に公式サイトをチェックする習慣をつけることをおすすめします。

メール配信・SNS通知の登録方法

自治体や農業関連団体が提供するメールマガジンやSNS通知サービスを利用することで、最新の公募情報を自動で受け取ることができます。自ら情報を探しに行かなくても、プッシュ型で情報が届くため、公募期間の見逃しを防ぐことができ、効率的な情報収集が可能です。北海道庁のメールマガジンや、各市町村の公式SNSアカウント、農業協同組合(JA)からのメール配信サービスなどが挙げられます。関心のある機関が情報提供サービスを行っていないか確認し、積極的に登録して情報網を広げましょう。

農業 補助金 北海道 条件・対象者と交付要綱

北海道で農業関連の補助金を申請するには、まずご自身が定める条件や対象者に当てはまっているかを確認する必要があります。補助金の種類ごとに、個人農家か法人か、新規就農者か既存の農家かといった区分があり、それぞれ満たすべき要件が細かく定められています。

補助金の条件・対象者を確認する上でのポイントは以下の通りです。

- 申請者ご自身の属性(個人・法人、新規就農者など)が補助金の対象になっているか

- 補助金ごとに定められた必要書類や申請方法を正確に把握できているか

- 補助率や上限額といった支給のルールを理解しているか

この項目を読むことで、どの補助金がご自身の状況に合っているかを見極めることができ、スムーズな申請に向けた準備を進められます。逆に、これらの条件を十分に確認しないまま手続きを進めてしまうと、申請が却下されたり、本来受け取れるはずの補助金が減額されたりするリスクがあります。

対象者区分と認定制度

多くの補助金制度では、申請者をいくつかの区分に分け、それぞれに異なる要件を定めています。ご自身の状況がどの区分に当てはまるかを確認することが、補助金活用の第一歩です。

個人農家・法人の要件

【結論】補助金制度の多くは、個人農家と農業法人を対象としていますが、それぞれに異なる要件が設定されています。

【理由】個人と法人では、経営規模や事業内容、税務上の扱いが異なるため、補助金制度を公平に運用するために、それぞれの形態に合わせた要件が必要となります。

【具体例】多くの制度で、法人の場合は「定款に農業を営む旨の記載があること」や「役員に農業従事者が含まれること」などが要件となります。個人農家の場合は、過去の農業収入や経営規模に関する証明書類の提出を求められることがあります。

【提案or結論】申請を検討する際は、まず補助金制度の公募要領を確認し、ご自身の経営形態に合った要件を正確に把握しましょう。

認定新規就農者制度と青年等就農計画

【結論】新規就農者向けの補助金制度では、「認定新規就農者」であることが必須要件となる場合が多く、その認定を受けるためには「青年等就農計画」の策定が必要です。

【理由】「認定新規就農者」制度は、将来の農業を担う人材を国や自治体が公的に支援するためのものです。計画性を持って農業に取り組む意思があることを確認するために、計画の策定を要件としています。

【具体例】青年等就農計画は、将来の農業経営目標や技術習得計画、資金計画などを具体的にまとめたもので、市町村に提出し、認定を受ける必要があります。この認定が、新規就農給付金や農業次世代人材投資資金の申請要件となるケースがほとんどです。

【提案or結論】新規就農を検討している方は、まずは市町村の相談窓口で青年等就農計画の策定について相談し、認定を受ける準備を進めましょう。

必要書類と申請方法

補助金を申請するためには、公募要領に沿って必要な書類を揃え、定められた方法で提出する必要があります。

申請書類のチェックリスト

【結論】補助金ごとに提出書類は異なりますが、共通して必要となる書類を事前に準備しておくことで、申請手続きをスムーズに進められます。

【理由】公募要領には、申請に必要な書類の一覧が記載されていますが、多くの場合、住民票や確定申告書の控え、事業計画書、見積書などが共通して求められます。これらの書類を事前に揃えておくことで、申請期間が短い場合でも対応できます。

【具体例】特に事業計画書や資金計画書は作成に時間がかかるため、公募が始まる前から準備を進めておくことが大切です。また、補助金の対象となる設備や資材の見積書も、複数社から取得しておくことが望ましいです。

【提案or結論】公募要領を入手したら、まずは必要書類をチェックリストにまとめ、書類収集のスケジュールを立てることをおすすめします。

農協・相談窓口の活用ポイント

【結論】申請手続きに不安がある場合や、どの補助金が最適かわからない場合は、農協や地域の相談窓口を活用するのが有効です。

【理由】農協や相談窓口には、補助金制度に精通した専門の担当者がいることが多く、個々の状況に合わせた具体的なアドバイスを受けられます。

【具体例】申請書類の書き方や、事業計画書の内容に関する相談、複数の補助金を組み合わせる場合の注意点など、専門的な知識が必要な部分についてサポートを受けることができます。

【提案or結論】一人で悩まず、まずは地域の農協や市町村の農政担当部署に足を運び、相談してみましょう。

補助率・上限額・融資制度の違い

補助金制度を比較する上で、補助率や上限額といった支給のルールは非常に重要な要素です。

補助率・上限額の設定基準

【結論】補助金制度には、事業にかかる経費のうちどの程度の割合が支給されるかを示す「補助率」と、支給される金額の「上限額」が設定されています。

【理由】補助金は公的な資金であるため、全ての経費を補填するのではなく、一定の自己負担を求めることで、事業者の主体的な取り組みを促す目的があります。

【具体例】例えば「補助率2/3、上限額500万円」の場合、1,000万円の事業費がかかっても、支給されるのは最大で500万円となります。ご自身の事業計画に必要な経費と照らし合わせ、どの程度の資金を自己負担する必要があるかを確認することが重要です。

【提案or結論】事業計画を立てる際は、補助金だけでまかなえるわけではないことを念頭に置き、自己資金や他の資金調達方法も合わせて検討しましょう。

低利融資と持続化給付金の使い分け

【結論】補助金だけでなく、低利融資や持続化給付金など、他の資金調達手段も視野に入れることで、資金計画の選択肢を広げられます。

【理由】補助金は返済不要ですが、申請から支給までに時間がかかることや、事業費の一部しか補填されないという制約があります。一方、低利融資は返済が必要ですが、補助金よりも迅速に資金を調達できるメリットがあります。

【具体例】設備投資など、まとまった資金をすぐに必要とする場合は、補助金と低利融資を併用することで、資金繰りを円滑に進められます。持続化給付金は、経営に大きな影響があった際の救済措置として利用されるケースが多いです。

【提案or結論】ご自身の事業の目的や緊急性に応じて、補助金、低利融資、給付金を適切に使い分ける資金計画を立てましょう。

北海道 スマート農業 補助金・IT導入補助金 農業 北海道

北海道の農業において、スマート農業やIT導入は、人手不足の解消、生産性の向上、そして経営の効率化を実現する上で不可欠な要素となっています。これらの導入を支援するため、国や北海道では複数の補助金制度が用意されています。

この項目を読むことで、スマート農業技術やITシステムを導入する際に利用できる具体的な補助金や、申請の際の重要なポイントを理解できます。逆に、これらの情報を知らずに導入を進めてしまうと、多額の費用を自己負担することになり、経営を圧迫するリスクが生じます。

スマート農業導入支援事業

スマート農業とは、ロボット技術やAI、ICTなどの先端技術を活用して、農業の効率化や高品質化を図る新しい農業の形です。北海道では、このスマート農業技術の導入を支援するための事業が積極的に展開されています。

公募要領と対象技術例

【結論】北海道が独自に実施しているスマート農業導入支援事業では、特定の要件を満たす農業者が、指定されたスマート技術の導入費用について補助を受けられます。

【理由】北海道庁は、道内の農業競争力強化を目的に、スマート農業の普及を重点施策としています。このため、ドローンや自動操舵システムなど、生産性向上に直結する技術を積極的に補助対象としています。

【具体例】対象となる技術には、水やりや施肥を自動で行う自動灌水システム、作物の生育状況を把握するドローン、トラクターなどの農機具を自動で操作する自動操舵システムなどがあります。申請の際は、これらの技術を導入する計画や、それによる経営改善の見込みを具体的に示す必要があります。公募要領は、北海道農政部のウェブサイトで確認できます[2]。

【提案or結論】スマート農業技術の導入を検討している場合は、まず導入したい技術が補助金の対象になっているか、そしてご自身の農業経営が要件を満たしているかを公募要領で確認しましょう。

地域モデル事例:ドローン基地局ほか

【結論】北海道の広大な土地では、スマート農業技術を活用した地域の共同利用モデルが注目されており、補助金もこうした取り組みを後押ししています。

【理由】個々の農家が単独で高額なスマート農業機器を導入するのは負担が大きい場合があります。そこで、地域全体で機器を共有・利用するモデルを構築することで、導入コストを下げ、効率的な運用を目指しています。

【具体例】複数の農家が共同で利用するドローン基地局を設置し、各農家がドローンを借りて農薬散布や生育管理を行うといった事例があります。こうした共同利用モデルは、地域全体の生産性向上につながるため、補助金制度でも重点的な支援対象となるケースが多いです。

【提案or結論】単独での導入が難しいと感じる場合は、地域の農家や農協と連携し、共同でスマート農業技術を導入するモデルを検討してみるのも一つの方法です。

IT導入補助金の申請手順

農業のIT化は、生産管理、販売管理、事務作業の効率化など、多岐にわたるメリットをもたらします。IT導入補助金は、こうしたシステムの導入を支援する制度です。

システム要件と選定ポイント

【結論】IT導入補助金は、導入するITツールやソフトウェアが事前に登録されているものに限られるため、ツール選定が重要なポイントとなります。

【理由】この補助金は、生産性向上に貢献する汎用性の高いITツールを普及させることを目的としています。そのため、補助金の対象となるツールは、事前に事務局によって審査・登録されています。

【具体例】会計ソフト、顧客管理システム(CRM)、生産管理システムなどが補助対象となります。ツールを選定する際は、自社の課題解決に本当に役立つか、そして補助金の対象ツールとして登録されているかを確認する必要があります。

【提案or結論】IT導入を検討する際は、まずは自社の経営課題を明確にし、その課題を解決できる補助対象ツールをIT導入補助金公式サイトから探すことから始めましょう。

トレーサビリティ強化事例

【結論】IT導入補助金は、農産物の生産履歴を管理するトレーサビリティシステムの導入にも活用でき、ブランド価値の向上につながります。

【理由】消費者の食の安全への関心が高まる中、生産履歴を明確にすることで、信頼性の高い農産物として付加価値をつけることが可能になります。

【具体例】北海道のある農家では、IT導入補助金を活用して生産履歴管理システムを導入。栽培過程のデータをシステムで一元管理し、消費者がQRコードを読み取るだけで、いつ、どこで、誰が、どのような方法で生産したかを確認できるようにしました。これにより、商品価値が向上し、高価格での販売に成功しています。

【提案or結論】販売戦略の一環としてブランド化や付加価値向上を考えている場合は、IT導入補助金を活用したトレーサビリティシステムの導入を検討しましょう。

6次産業化 補助金 北海道との組み合わせ

農業者は、生産(1次)だけでなく、加工(2次)や流通・販売(3次)まで手がける6次産業化によって、経営の安定と収益の向上を図ることができます。

二次加工・直販支援の事例

【結論】6次産業化を支援する補助金は、農産物の加工施設の整備や直売所の開設費用などを補助するもので、IT導入補助金と組み合わせることでさらに効果を高められます。

【理由】6次産業化は、新たな事業展開であるため、初期投資が大きくなりがちです。補助金を活用することで、この初期投資の負担を軽減できます。

【具体例】ジャムやジュースの加工施設を整備する際に、6次産業化補助金を活用します。さらに、その商品のオンライン販売サイトを構築する費用にIT導入補助金を活用することで、生産から販売までのプロセス全体を補助金でサポートすることが可能です。

【提案or結論】6次産業化を検討している場合は、複数の補助金を組み合わせることで、事業全体の資金計画を効率的に進められる可能性があります。

補助金同時申請の留意点

【結論】複数の補助金を同時に申請する場合、それぞれの補助金制度のルールを遵守する必要があります。

【理由】多くの補助金制度では、重複して補助金を受け取ることを禁止しています。一つの事業に対して複数の補助金を利用したい場合は、それぞれの補助金の対象経費が重複しないように計画を立てることが重要です。

【具体例】例えば、加工施設の建設費用には6次産業化補助金、その施設で利用するITシステムの導入費用にはIT導入補助金、といったように、経費を明確に分けて申請する必要があります。

【提案or結論】複数の補助金の同時申請を検討している場合は、事前に各補助金の事務局や地域の相談窓口に相談し、経費の重複がないか確認することが不可欠です。

北海道 新規就農 補助金・新規就農給付金/農業次世代人材投資資金

北海道で新しく農業を始める方にとって、初期投資や生活費は大きな課題です。こうした不安を軽減し、スムーズな就農を支援するため、国や北海道は様々な補助金や資金制度を設けています。この項目では、新規就農者が特に活用すべき支援制度について詳しく解説します。

初期投資向け新規開業資金 助成金

新規就農には、農機具や施設の購入など、多額の初期投資が必要になります。この初期費用をサポートするための制度を活用することで、資金的な負担を大きく減らすことができます。

支援対象経費と補助率

【結論】新規就農者向けの助成金は、農機具や施設の取得費用など、農業を始める上で不可欠な初期投資を幅広く支援します。

【理由】新規就農者が自己資金だけで全ての初期投資を賄うのは困難です。国や自治体が資金面で支援することで、就農へのハードルを下げ、次世代の担い手育成を促すことを目的としています。

【具体例】支援対象となる経費には、トラクターや耕うん機などの農機具購入費、ハウスや倉庫などの農業用施設設置費、さらには種苗費や肥料費といった初期の運転資金が含まれることがあります。制度によって補助率は異なりますが、多くの場合、経費の半分程度を補助するケースが多いです。

【提案or結論】就農前に詳細な事業計画と資金計画を立て、どのような経費にどれくらいの補助金が適用されるのか、事前にシミュレーションしておくことが重要です。

申請ステップ詳細

【結論】新規開業資金の助成金を申請するには、まず青年等就農計画の認定を受け、その後、市町村を通じて申請手続きを行うのが一般的な流れです。

【理由】新規就農者向けの補助金は、計画性を持った就農を前提としています。そのため、漠然と農業を始めたいという人ではなく、具体的な目標と計画を持っている人を支援する仕組みになっています。

【具体例】具体的な申請ステップは以下の通りです。

- 市町村に青年等就農計画を提出し、認定新規就農者となる。

- 認定後、地域の農協や市町村の相談窓口で、利用可能な助成金について相談する。

- 公募要領に従い、必要書類(事業計画書、見積書など)を揃える。

- 市町村を通じて、指定された期間内に申請手続きを行う。

【提案or結論】スムーズに申請を進めるためには、まずは地元の農政担当部署に相談し、青年等就農計画の作成と認定に向けた準備から始めるのが良いでしょう。

認定新規就農者制度の活用方法

「認定新規就農者」になることは、多くの新規就農者向け補助金を受けるための必須条件となります。この制度を理解し、活用することが、資金支援の第一歩です。

青年等就農計画の策定ポイント

【結論】青年等就農計画を策定する際には、将来の農業経営に対する具体的なビジョンと、それを実現するための計画を明確にすることが重要です。

【理由】この計画は、申請者がどれだけ本気で農業に取り組もうとしているか、またその計画が実現可能かを審査するための重要な書類です。説得力のある計画を立てることで、認定を受けやすくなります。

【具体例】計画には、何を、どれくらいの規模で、どのように生産するかといった生産計画だけでなく、販売方法や経営目標、そして資金調達の方法まで具体的に盛り込む必要があります。特に、なぜその地域で就農したいのか、地域の農業にどう貢献したいのかといった熱意を伝えることもポイントです。

【提案or結論】一人で計画を立てるのが難しい場合は、地域の農業支援センターや農協の担当者に相談し、アドバイスをもらいながら作成することをおすすめします。

研修・農業研修との連携メリット

【結論】農業研修と青年等就農計画を連携させることで、技術習得と資金支援の両面から、より効果的に就農準備を進めることができます。

【理由】青年等就農計画には、技術習得計画の項目が含まれており、これを実際の農業研修と結びつけることで、計画の実現性を高めることができます。また、研修期間中に受けられる「農業次世代人材投資資金(準備型)」は、生活費を確保しながら研修に専念できる大きなメリットがあります。

【具体例】地域の研修施設や先輩農家の元で研修を受ける計画を立て、その研修期間中に資金を確保しつつ、計画に沿った技術を習得します。これにより、就農後の経営基盤をより強固なものにできます。

【提案or結論】研修期間から資金計画を見据え、研修先と連携して具体的な就農計画を作成することで、効率的かつ安定的な就農を目指しましょう。

就農相談窓口の利用ガイド

新規就農への道のりは、情報収集や手続きなど、わからないことばかりで不安になりがちです。そんな時に頼りになるのが、就農相談窓口です。

地域ごとの相談先一覧

【結論】就農相談窓口は、市町村の農政課、農業協同組合(JA)、北海道農業公社など、地域によって様々な機関が設置しています。

【理由】各相談窓口は、それぞれの地域の特性や農業の実情に精通しているため、その地域ならではの制度や支援情報を得ることができます。

【具体例】

- 市町村の農政課: 主に青年等就農計画の相談や認定手続き、市町村独自の補助金情報の提供などを行います。

- 農業協同組合(JA): 地域の営農指導員が、栽培技術や経営ノウハウ、農地の紹介など幅広く相談に乗ってくれます。

- 北海道農業公社: 総合的な就農相談や、就農希望者と農家を結びつけるマッチング事業などを実施しています。

【提案or結論】まずは、お住まい(または就農を希望する地域)の市町村の窓口に足を運び、そこから関係機関を紹介してもらうのが最も効率的です。

オンライン相談と対面相談の違い

【結論】オンライン相談は手軽に情報を得られる一方、対面相談はより深く踏み込んだ話ができ、信頼関係を築きやすいという違いがあります。

【理由】オンライン相談は場所を選ばず気軽に利用できますが、画面越しのコミュニケーションには限界があります。対面相談では、農地の状況を直接見せてもらったり、より個人的な悩みを打ち明けたりできるため、具体的な支援につながりやすいです。

【具体例】就農の初期段階で、制度の概要を知りたいだけであればオンライン相談でも十分です。しかし、具体的な就農計画や農地の選定など、詳細な相談が必要な場合は、現地に足を運んで対面でじっくり話すのが効果的です。

【提案or結論】まずはオンライン相談で大まかな情報を得て、その後、本格的に就農を検討する段階になったら対面相談に切り替えるなど、状況に応じて使い分けるのが賢明です。

北海道 農地利用効率化 補助金・トラクター 自動操舵 補助金

北海道の農業において、農地の集約や効率的な利用、そしてトラクター自動操舵システムのような先進的な技術の導入は、生産性の向上と経営の安定化に不可欠です。これらの取り組みを支援するため、複数の補助金制度が用意されています。この項目では、農地の有効活用と設備投資をサポートする補助金について解説します。

農地中間管理事業との連携ポイント

農地中間管理事業とは、市町村や公社などが農地の貸し借りを取りまとめ、農地の集約や規模拡大を支援する事業です。この事業と補助金を組み合わせることで、より効率的な経営基盤を構築できます。

共同利用・集約化モデル

【結論】農地中間管理事業を活用して農地を集約することで、広範囲で効率的な作業が可能となり、大型農機具や自動操舵システムの導入補助金を利用しやすくなります。

【理由】農地が分散していると、作業効率が下がるだけでなく、大型の農機具やスマート農業技術の導入効果も限定的になってしまいます。農地を集約することで、これらの技術を最大限に活用できる環境が整い、補助金の対象としても有利に働きます。

【具体例】地域の農地中間管理事業を利用して分散した農地を借り入れ、一箇所に集約した農家がいます。この農家は、集約した広大な農地でトラクター自動操舵システムを導入するための補助金(例:スマート農業導入支援事業)を利用し、大幅な作業効率化とコスト削減に成功しました。

【提案or結論】農地の集約を検討している場合は、まず農地中間管理事業の担当窓口に相談し、同時にどのような補助金が利用できるか情報収集を行うことをおすすめします。

登録・申請の流れ

【結論】農地中間管理事業の利用を申請する際は、農地を貸したい人と借りたい人の双方が、市町村や農地中間管理機構に所定の手続きを行う必要があります。

【理由】この事業は、農地の所有権を移動させることなく、賃借権を設定することで農地利用の集約を図るものです。そのため、関係者の合意形成と公的な手続きが不可欠となります。

【具体例】具体的な流れは以下の通りです。

- 農地中間管理事業の相談窓口(市町村の農政担当部署など)に相談する。

- 貸したい農地や借りたい農地の情報を登録する。

- 農地中間管理機構が、地域の意向や農地の条件を考慮してマッチングを行う。

- 合意形成後、賃借契約の手続きを進める。

【提案or結論】手続きには時間がかかる場合があるため、余裕をもって早めに相談を開始し、計画的に進めていきましょう。

設備投資向け補助金の活用事例

農地の効率化や生産性向上を実現するためには、適切な設備投資が欠かせません。この設備投資を支援する補助金を活用することで、最新技術を導入しやすくなります。

トラクター自動操舵導入事例

【結論】トラクターの自動操舵システムは、GPSなどの技術を利用して農作業の精度を高め、作業者の負担を軽減するだけでなく、補助金を利用することで導入費用を抑えることが可能です。

【理由】広大な農地での作業は、長時間にわたり、高い集中力を要します。自動操舵システムを導入することで、作業の省力化、作業精度の向上、そして疲労軽減につながります。これらの導入を支援するため、国や北海道が補助金制度を設けています。

【具体例】ある北海道の畑作農家は、トラクター自動操舵システムを導入するために「スマート農業導入支援事業」の補助金を活用しました。これにより、初期費用の負担を抑えつつ、夜間や悪天候時でも高精度な作業が可能となり、大幅な作業効率向上と労働時間短縮を実現しました。

【提案or結論】特に大規模経営を行っている農家は、自動操舵システムを導入することで、生産性向上とコスト削減の両立が期待できます。補助金制度の活用を検討してみましょう。

ハウス・灌漑設備の先進事例

【結論】高性能なハウスや灌漑設備も、補助金を利用して導入することができ、作物の安定的な生産と品質向上に貢献します。

【理由】北海道の厳しい気候条件下では、ハウス栽培や適切な灌漑システムが作物の安定供給に不可欠です。これらの先進設備を導入することは、リスク分散と収益向上につながります。

【具体例】ある野菜農家は、北海道の「経営継続補助金」を利用し、IoT技術を活用したスマートハウスを導入しました。これにより、温度・湿度・日射量などを自動で管理できるようになり、作物の生育環境を最適化。品質が向上し、収益増につながりました。

【提案or結論】作物の品質や収量を安定させたいと考えている方は、先進的なハウスや灌漑設備の導入に利用できる補助金を調べてみましょう。

生産性向上・経営改善効果

補助金を利用した設備投資は、単にコストを抑えるだけでなく、長期的な経営改善効果をもたらします。

コスト削減と収益性向上の数値例

【結論】補助金を活用して最新の農機具や設備を導入することで、燃料費の削減や労働時間の短縮、収穫量の増加といった具体的な数値で経営改善効果を実感できます。

【理由】自動操舵トラクターは、無駄な重複走行をなくすことで燃料費を節約し、作業時間を短縮します。また、高性能なハウスや灌漑設備は、作物の生育を最適化することで、収穫量や品質を向上させ、売上増に繋がります。

【具体例】自動操舵システム導入により、作業時間が20%削減され、燃料費も15%削減できたという報告があります。また、スマートハウス導入により、収穫量が30%増加し、品質向上による販売単価アップも実現した事例もあります。

【提案or結論】補助金を申請する際は、これらの具体的な数値を盛り込んだ事業計画を作成することで、より説得力のある申請書になります。

補助金併用によるROI分析

【結論】複数の補助金を組み合わせて利用することで、投資対効果(ROI)を最大化することが可能です。

【理由】一つの事業に複数の補助金を適用することで、自己資金の負担を最小限に抑えつつ、大規模な投資が可能になります。これにより、事業の立ち上がりが早まり、早期の収益化が期待できます。

【具体例】農地集約に農地中間管理事業を活用し、その上でトラクター自動操舵システムを導入するためにスマート農業導入支援補助金を利用するとします。これにより、初期投資の負担を抑えつつ、効率的な作業環境を早期に実現できます。投資にかかった費用と、それによって得られる収益増加分を分析することで、補助金併用による高いROIが証明できます。

【提案or結論】大きな設備投資を検討している場合は、一つの補助金に固執せず、複数の補助金や事業を組み合わせて、最も効率的な資金計画を立てましょう。

農業 補助金 北海道 酪農/担い手確保 支援事業

北海道の基幹産業である酪農と、深刻な課題である担い手不足の解消は、道内の農業にとって喫緊の課題です。これらの課題に対応するため、国や北海道では酪農経営の支援や、新規就農者の確保・育成に向けた補助金制度が設けられています。

この項目を読むことで、酪農家の方が経営を安定・拡大させるための補助金や、農業の担い手育成に関連する支援事業について理解できます。これらの情報を活用することで、持続可能な酪農経営や地域農業の発展に貢献できるでしょう。

酪農経営継続補助金

酪農経営は、乳価の変動や飼料価格の高騰など、外部環境の影響を受けやすい特性があります。経営の安定化と持続的な発展を目的として、様々な支援策が用意されています。

対象者・要件・交付要綱

【結論】酪農経営継続補助金は、持続的な経営を目指す酪農家を対象に、生産性の向上や経営改善に資する取り組みを支援するものです。

【理由】北海道の酪農家は、全国の生乳生産量の約半分を担う重要な存在です。酪農経営が安定することは、日本の食料自給率の維持にもつながるため、国や道が積極的に支援を行っています。

【具体例】この補助金の主な要件としては、一定規模以上の酪農経営を行っていることや、持続可能な経営に向けた具体的な計画があることなどが挙げられます。支援対象となる経費には、乳牛の更新費用、搾乳機や給餌ロボットといった酪農設備の導入費用、さらには堆肥処理施設の整備費用などが含まれます。交付要綱は、北海道農政部や各市町村の農政担当部署で確認できます。

【提案or結論】酪農経営の設備投資や経営改善を検討している方は、まずこの補助金の要件を確認し、ご自身の計画に合致するかどうかをチェックしてみましょう。

活用事例:乳牛・酪農設備更新

【結論】酪農経営継続補助金を活用することで、老朽化した設備の更新や、最新の酪農技術を導入し、経営の効率化を図ることができます。

【理由】老朽化した設備は、故障リスクや作業効率の低下を招き、経営に悪影響を及ぼします。補助金を利用して最新設備に更新することで、これらのリスクを軽減し、労働環境の改善にもつながります。

【具体例】ある酪農家は、補助金を活用して老朽化した搾乳システムをロボット搾乳機に更新しました。これにより、搾乳作業の自動化が進み、省力化と労働時間の短縮を実現。さらに、牛の健康データが自動で記録されるようになり、個体ごとの健康管理が効率化されました。

【提案or結論】経営の課題が設備の老朽化や人手不足にある場合は、酪農経営継続補助金を活用した設備更新が有効な解決策となります。

担い手育成支援事業・農福連携

農業の持続可能性を確保するためには、新たな担い手を確保・育成することが不可欠です。また、福祉と連携した「農福連携」も、新たな働き手を確保する手段として注目されています。

取組事例と成果報告

【結論】担い手育成支援事業は、新規就農者の研修受け入れや、就農後の経営指導を支援するもので、地域全体で次世代の農業者を育てていくことを目的としています。

【理由】新規就農者が成功するためには、技術やノウハウの習得だけでなく、地域に定着するためのサポートが不可欠です。この事業は、地域社会全体で新規就農者を支える仕組みを構築するものです。

【具体例】ある地域では、研修生を受け入れる農家に対して研修費用の一部を補助する制度を設け、多くの新規就農者が技術を習得しました。また、農福連携の一環として、障がい者が農業作業の一部を担うことで、人手不足を解消しつつ、障がい者の社会参加を促す成功事例も増えています。

【提案or結論】後継者育成や新たな働き手の確保に課題を感じている農家や団体は、担い手育成支援事業や農福連携の取り組みについて情報収集を行い、活用を検討してみましょう。

申請・実施のプロセス

【結論】担い手育成支援事業の申請には、受け入れ体制や育成計画を具体的に示す必要があり、実施後には成果報告が求められます。

【理由】公的な支援事業であるため、税金が有効に使われているかを検証する目的で、事業の進捗や成果を定期的に報告する必要があります。

【具体例】研修生の受け入れを計画している農家は、まず市町村の窓口で相談し、育成計画書や受け入れ体制を記した書類を提出します。事業実施後には、研修生が習得した技術や経営への貢献度などをまとめた成果報告書を作成し、提出することが求められます。

【提案or結論】事業を円滑に進めるためにも、計画段階から成果報告までのプロセスを明確にし、担当者と密に連携しながら進めていきましょう。

地産地消モデルによる評価結果

地元の農産物を地元で消費する地産地消は、地域の農業を活性化させる重要な取り組みです。補助金は、この地産地消モデルの構築も支援しています。

地域ブランド化支援事例

【結論】地産地消を推進するための補助金は、地域の特産品をブランド化するための取り組みを支援し、農産物の付加価値を高める効果があります。

【理由】単に農産物を生産するだけでなく、加工や販売まで一貫して手掛ける6次産業化と組み合わせることで、農家の収益向上と地域の活性化を同時に実現できます。

【具体例】ある市町村では、地元の農家が生産した野菜を加工してドレッシングを製造・販売するプロジェクトに対し、補助金を提供しました。これにより、商品パッケージのデザイン費用やマーケティング費用を捻出。結果として、地域ブランドとして確立し、安定的な売上を確保することに成功しました。

【提案or結論】地域の特産品を活かした商品開発や、ブランド化を検討している場合は、地産地消に関連する補助金制度を調べてみましょう。

評価指標と報告書作成ポイント

【結論】地産地消モデルによる補助金事業では、事業の成果を客観的に示すための評価指標(KPI)を設定し、報告書でその成果を明確にすることが重要です。

【理由】補助金は、事業がもたらす効果を評価するために、具体的な成果報告を求めています。これにより、今後の政策立案にも活用されます。

【具体例】評価指標には、「地場産品の売上増加率」や「直売所の来客数増加率」、「雇用創出人数」などが含まれます。報告書には、これらの数値データを中心に、事業実施前後の比較や、事業が地域に与えた影響を具体的に記述することが求められます。

【提案or結論】事業計画段階でどのような成果を目標とするか、具体的な評価指標を定めておくことで、報告書作成がスムーズになり、今後の事業展開にも役立てられます。

IT導入補助金 農業 北海道 × 農業共済・低利融資

農業経営を安定させるためには、収益を増やすだけでなく、リスクを管理し、資金繰りを計画的に行うことが不可欠です。この項目では、IT導入補助金と農業共済、さらに低利融資を組み合わせることで、経営の安定化と成長を両立させる方法について解説します。

IT導入と農業共済の組み合わせメリット

気候変動による災害や病害虫など、農業経営には様々なリスクが伴います。これらのリスクをヘッジする農業共済と、経営の効率化を図るIT導入補助金を組み合わせることで、事業の安定性を高めることができます。

リスクヘッジと効率化の両立

【結論】ITツールを導入して生産性を高めつつ、農業共済に加入することで、リスクに強い、安定した経営基盤を築くことができます。

【理由】農業共済は、自然災害などによる収穫量の減少や家畜の病気など、経営に大きな損害が出た場合に補填金が支払われる公的な保険制度です。一方で、IT導入補助金は、経営の効率化や生産性向上を目的とした設備投資を支援します。これら二つを組み合わせることで、攻め(生産性向上)と守り(リスクヘッジ)の両面から経営を強化できます。

【具体例】ある農家は、IT導入補助金を活用して生産管理システムを導入し、作物の生育状況や収穫量をデータで管理するようになりました。同時に、万が一の不作に備えて農業共済にも加入。これにより、生産効率を上げながらも、気候変動によるリスクをヘッジする体制を整え、安心して経営を続けられるようになりました。

【提案or結論】IT導入を検討する際は、生産性の向上だけでなく、その経営をどう守るかという視点も持ち、農業共済への加入も合わせて検討しましょう。

共済加入要件と補助金適用

【結論】農業共済の加入要件を満たしつつ、IT導入補助金の対象となるツールを導入することで、両制度のメリットを同時に享受できます。

【理由】農業共済とIT導入補助金は、それぞれ独立した制度ですが、農業経営体の安定化という共通の目的を持っています。両制度の要件を理解し、計画的に活用することで、資金面とリスク管理面の両方から事業を強化できます。

【具体例】農業共済の加入には、農地面積や飼養頭数など、一定の要件が定められています。一方、IT導入補助金の対象となるツールは、公式サイトで確認可能です。両方の要件を満たすことで、例えば農業共済の加入をしながら、ITツールで生産データを効率的に管理し、将来の経営改善計画に活かすことができます。

【提案or結論】補助金や共済制度の利用を検討する際は、それぞれの公式サイトで最新の要件を確認し、ご自身の経営状況に合致するかどうかを事前にチェックしましょう。

低利融資による経営体育成支援

補助金は返済不要な点が魅力ですが、事業費の全てを賄えるわけではありません。大きな設備投資を行う際は、低利融資と組み合わせることで、資金計画をより円滑に進めることができます。

融資制度の比較と申請方法

【結論】国や自治体が提供する低利融資制度は、補助金と併用することで、大規模な設備投資を可能にし、経営基盤の強化を支援します。

【理由】補助金は自己資金の負担を軽減しますが、それだけでは十分な資金を確保できない場合があります。低利融資は、補助金と異なり返済が必要ですが、低い金利でまとまった資金を調達できるため、事業拡大の重要な選択肢となります。

【具体例】日本政策金融公庫のスーパーL資金や農業近代化資金など、農業者向けの低利融資制度があります。これらの融資は、返済期間が長く、金利も低く設定されているため、無理のない返済計画を立てやすいのが特徴です。申請は、地域のJAや金融機関を通じて行うのが一般的です。

【提案or結論】大規模な設備投資を検討している場合は、まず補助金制度を確認し、足りない資金を補うために、どの低利融資制度が最適か比較検討してみましょう。

補助金+融資の資金計画例

【結論】補助金と低利融資を組み合わせることで、自己負担額を抑えつつ、必要な資金を確保できるため、計画的な設備投資が可能になります。

【理由】補助金と融資を適切に組み合わせることで、資金繰りの負担を分散させ、事業の立ち上がりを早めることができます。

【具体例】スマートハウスの建設に1,000万円かかるとします。補助金制度を利用して400万円を確保し、残りの600万円を低利融資で調達します。この場合、自己資金から捻出する金額は不要、もしくはわずかな額で済むため、資金的な不安なく事業を開始できます。

【提案or結論】資金計画を立てる際は、補助金だけで完結させようとせず、融資も視野に入れて、最適な組み合わせを検討しましょう。

設備投資最適化のポイント

補助金や融資を活用した設備投資は、経営改善に直結する重要な判断です。その効果を最大限に引き出すためのポイントを解説します。

助成事業活用による費用削減

【結論】補助金制度を賢く活用することで、最新設備の導入費用を大幅に削減し、初期投資の負担を軽減できます。

【理由】補助金は、設備や資材の購入費、工事費など、様々な経費が対象となります。補助率や上限額を考慮して投資計画を立てることで、自己資金を温存しつつ、効率的な経営体制を構築できます。

【具体例】ドローンやロボットトラクターといった高額なスマート農業機器も、補助金を活用すれば導入費用が半額程度になるケースもあります。これにより、最新技術を比較的安価に導入でき、早期の投資回収も期待できます。

【提案or結論】費用削減のためにも、導入したい設備がどの補助金の対象となるかを事前に把握し、公募期間に合わせて計画を進めることが重要です。

運用コストとメンテナンス計画

【結論】設備投資の際は、導入費用だけでなく、その後の運用コストやメンテナンス費用も考慮に入れた長期的な計画を立てることが重要です。

【理由】補助金は導入費用を補助するものですが、その後のランニングコストや故障時の修理費用は自己負担となることがほとんどです。これらの費用を見落とすと、経営を圧迫する原因となります。

【具体例】高性能なITシステムやロボット機器は、導入費用は補助金で抑えられても、その後の電気代やソフトウェアの更新費用、定期メンテナンス費用などがかかります。これらの維持費を事前に見積もり、経営計画に組み込んでおく必要があります。

【提案or結論】補助金を活用する際は、導入後の運用コストまで見据えた長期的な事業計画を立て、持続可能な経営を目指しましょう。

農業 補助金 北海道 申請後の成果報告と評価結果

補助金の活用は、申請して終わりではありません。多くの補助金制度では、事業完了後に成果報告を提出し、事業が計画通りに実施されたか、どのような効果があったかを評価されます。このプロセスは、今後の補助金活用や経営改善に不可欠なステップです。

この項目を読むことで、補助金申請後の手続きをスムーズに行い、その評価結果を次なる経営改善や新たな補助金申請に活かす方法を理解できます。逆に、報告書の提出を怠ったり、評価のポイントを把握していなかったりすると、補助金の返還を求められる事態にもなりかねません。

成果報告書の記入ポイント

成果報告書は、事業が適正に実施されたことを証明する重要な書類です。記入にあたっては、求められている情報を正確かつ具体的に記述する必要があります。

必須項目と記載例

【結論】成果報告書には、事業の実施内容、経費の内訳、そして事業によって得られた成果を、客観的なデータを用いて具体的に記載することが求められます。

【理由】公的な資金が適正に使われたことを証明し、事業の効果を検証するため、多くの補助金制度で詳細な報告書の提出が義務付けられています。

【具体例】報告書に記載すべき項目は以下の通りです。

- 事業の実施内容: 「トラクター自動操舵システムを導入し、作業の効率化を図った」といった、事業の目的と実施内容を簡潔に記述します。

- 経費の内訳: 補助金で賄った経費と自己資金で賄った経費を、領収書などに基づいて詳細に記載します。

- 事業による成果: 「作業時間が20%短縮された」「燃料費が15%削減された」といった、数値に基づいた具体的な効果を記述します。

【提案or結論】成果報告書は、申請時に作成した事業計画書との整合性を意識して作成することで、スムーズに提出できます。

写真・データ提出の注意点

【結論】事業の実施状況を客観的に証明するため、写真やデータなどの**エビデンス(証拠)**を添付することが重要です。

【理由】文字だけの説明では、事業が適切に実施されたことを証明するのが難しい場合があります。写真やデータは、その証拠として非常に有効です。

【具体例】

- 写真: 補助金で購入した農機具や整備した施設など、事業の実施状況がわかる写真を添付します。撮影する際は、日付や場所がわかるようにしておきましょう。

- データ: 経費の領収書、導入したシステムの利用データ、事業実施前後の比較データ(例:作業時間、収穫量など)などを添付します。

【提案or結論】事業実施中は、こまめに写真やデータを記録しておくことで、報告書作成時に慌てずに済みます。

評価結果を次回申請に活かす方法

補助金の成果評価は、その事業が成功したかどうかの判断材料であるだけでなく、今後の経営改善や新たな補助金申請に向けた貴重な情報源となります。

評価レポートの読み解き方

【結論】補助金事務局から受け取る評価レポートを丁寧に読み解き、事業の強みや改善点、今後の課題を明確にすることが重要です。

【理由】評価レポートには、事業の成果だけでなく、客観的な視点からのフィードバックが含まれていることがあります。これを次回の事業計画に反映させることで、より質の高い取り組みが可能になります。

【具体例】レポートに「生産性の向上は評価できるが、販売チャネルの開拓に課題が見られる」といったフィードバックがあれば、次回は「6次産業化 補助金」などを活用し、販売戦略を強化する計画を立てることができます。

【提案or結論】評価レポートを単なる事務手続きと捉えず、今後の経営戦略を練るための貴重なヒントとして活用しましょう。

改善策の立案と実行

【結論】評価レポートで示された課題や改善点を踏まえ、具体的な改善策を立案し、実行することで、次の補助金申請での採択率を高められます。

【理由】補助金制度は、過去の実績や反省点を踏まえた、より質の高い事業計画を評価します。改善策を明確に示すことで、申請者の意欲と計画性をアピールできます。

【具体例】「生産管理データの活用が不十分」という指摘があれば、「次期計画では、IT導入補助金を活用してより高度なデータ分析システムを導入し、生産計画の最適化を図る」といった具体的な改善策を次回の申請書に盛り込むことができます。

【提案or結論】評価レポートは、事業のPDCAサイクルを回すための重要なツールです。改善策を計画に組み込み、継続的な経営改善を目指しましょう。

支援団体・農協職員向けリファレンス活用術

農業支援に携わる方々にとって、補助金制度の情報を効率的に整理し、利用者に適切に案内することは非常に重要です。

案内資料・テンプレートの準備

【結論】補助金制度に関する情報を整理した案内資料や、申請書のテンプレートを準備しておくことで、利用者へのサポートを迅速かつ効率的に行えます。

【理由】利用者は、複雑な申請手続きや膨大な情報に戸惑うことが多いため、わかりやすい資料やテンプレートを提供することで、申請へのハードルを下げることができます。

【具体例】

- 案内資料: 「新規就農者向け補助金一覧」「スマート農業補助金早見表」など、利用者の関心に合わせて情報をまとめた資料を作成します。

- テンプレート: 青年等就農計画書や事業計画書のテンプレートを用意し、記入例を添えることで、利用者がスムーズに書類を作成できるようにサポートします。

【提案or結論】常に最新の情報を反映させ、利用者にとって使いやすい資料を準備しておくことが、支援活動の質を高める鍵となります。

利用者フォローアップの留意点

【結論】申請後も定期的なフォローアップを行うことで、事業の進捗状況を把握し、成果報告まで継続的なサポートを提供できます。

【理由】補助金事業は、申請後も事業計画通りに進んでいるか、想定外の課題が発生していないかなど、きめ細かなフォローが必要です。これにより、報告書の提出漏れを防ぎ、事業の成功確率を高められます。

【具体例】事業の節目ごとに利用者と面談を行い、進捗状況を確認します。もし課題が発生している場合は、その解決策を一緒に考え、必要に応じて専門家を紹介するなど、適切なサポートを行います。

【提案or結論】利用者との信頼関係を築き、申請から成果報告、そして次なるステップまで一貫してサポートできる体制を整えましょう。

農業 補助金 北海道 申請後の成果報告と評価結果

補助金の活用は、申請して終わりではありません。多くの補助金制度では、事業完了後に成果報告を提出し、事業が計画通りに実施されたか、どのような効果があったかを評価されます。このプロセスは、今後の補助金活用や経営改善に不可欠なステップです。

この項目を読むことで、補助金申請後の手続きをスムーズに行い、その評価結果を次なる経営改善や新たな補助金申請に活かす方法を理解できます。逆に、報告書の提出を怠ったり、評価のポイントを把握していなかったりすると、補助金の返還を求められる事態にもなりかねません。

成果報告書の記入ポイント

成果報告書は、事業が適正に実施されたことを証明する重要な書類です。記入にあたっては、求められている情報を正確かつ具体的に記述する必要があります。

必須項目と記載例

【結論】成果報告書には、事業の実施内容、経費の内訳、そして事業によって得られた成果を、客観的なデータを用いて具体的に記載することが求められます。

【理由】公的な資金が適正に使われたことを証明し、事業の効果を検証するため、多くの補助金制度で詳細な報告書の提出が義務付けられています。

【具体例】報告書に記載すべき項目は以下の通りです。

- 事業の実施内容: 「トラクター自動操舵システムを導入し、作業の効率化を図った」といった、事業の目的と実施内容を簡潔に記述します。

- 経費の内訳: 補助金で賄った経費と自己資金で賄った経費を、領収書などに基づいて詳細に記載します。

- 事業による成果: 「作業時間が20%短縮された」「燃料費が15%削減された」といった、数値に基づいた具体的な効果を記述します。

【提案or結論】成果報告書は、申請時に作成した事業計画書との整合性を意識して作成することで、スムーズに提出できます。

写真・データ提出の注意点

【結論】事業の実施状況を客観的に証明するため、写真やデータなどの**エビデンス(証拠)**を添付することが重要です。

【理由】文字だけの説明では、事業が適切に実施されたことを証明するのが難しい場合があります。写真やデータは、その証拠として非常に有効です。

【具体例】

- 写真: 補助金で購入した農機具や整備した施設など、事業の実施状況がわかる写真を添付します。撮影する際は、日付や場所がわかるようにしておきましょう。

- データ: 経費の領収書、導入したシステムの利用データ、事業実施前後の比較データ(例:作業時間、収穫量など)などを添付します。

【提案or結論】事業実施中は、こまめに写真やデータを記録しておくことで、報告書作成時に慌てずに済みます。

評価結果を次回申請に活かす方法

補助金の成果評価は、その事業が成功したかどうかの判断材料であるだけでなく、今後の経営改善や新たな補助金申請に向けた貴重な情報源となります。

評価レポートの読み解き方

【結論】補助金事務局から受け取る評価レポートを丁寧に読み解き、事業の強みや改善点、今後の課題を明確にすることが重要です。

【理由】評価レポートには、事業の成果だけでなく、客観的な視点からのフィードバックが含まれていることがあります。これを次回の事業計画に反映させることで、より質の高い取り組みが可能になります。

【具体例】レポートに「生産性の向上は評価できるが、販売チャネルの開拓に課題が見られる」といったフィードバックがあれば、次回は「6次産業化 補助金」などを活用し、販売戦略を強化する計画を立てることができます。

【提案or結論】評価レポートを単なる事務手続きと捉えず、今後の経営戦略を練るための貴重なヒントとして活用しましょう。

改善策の立案と実行

【結論】評価レポートで示された課題や改善点を踏まえ、具体的な改善策を立案し、実行することで、次の補助金申請での採択率を高められます。

【理由】補助金制度は、過去の実績や反省点を踏まえた、より質の高い事業計画を評価します。改善策を明確に示すことで、申請者の意欲と計画性をアピールできます。

【具体例】「生産管理データの活用が不十分」という指摘があれば、「次期計画では、IT導入補助金を活用してより高度なデータ分析システムを導入し、生産計画の最適化を図る」といった具体的な改善策を次回の申請書に盛り込むことができます。

【提案or結論】評価レポートは、事業のPDCAサイクルを回すための重要なツールです。改善策を計画に組み込み、継続的な経営改善を目指しましょう。

支援団体・農協職員向けリファレンス活用術

農業支援に携わる方々にとって、補助金制度の情報を効率的に整理し、利用者に適切に案内することは非常に重要です。

案内資料・テンプレートの準備

【結論】補助金制度に関する情報を整理した案内資料や、申請書のテンプレートを準備しておくことで、利用者へのサポートを迅速かつ効率的に行えます。

【理由】利用者は、複雑な申請手続きや膨大な情報に戸惑うことが多いため、わかりやすい資料やテンプレートを提供することで、申請へのハードルを下げることができます。

【具体例】

- 案内資料: 「新規就農者向け補助金一覧」「スマート農業補助金早見表」など、利用者の関心に合わせて情報をまとめた資料を作成します。

- テンプレート: 青年等就農計画書や事業計画書のテンプレートを用意し、記入例を添えることで、利用者がスムーズに書類を作成できるようにサポートします。

【提案or結論】常に最新の情報を反映させ、利用者にとって使いやすい資料を準備しておくことが、支援活動の質を高める鍵となります。

利用者フォローアップの留意点

【結論】申請後も定期的なフォローアップを行うことで、事業の進捗状況を把握し、成果報告まで継続的なサポートを提供できます。

【理由】補助金事業は、申請後も事業計画通りに進んでいるか、想定外の課題が発生していないかなど、きめ細かなフォローが必要です。これにより、報告書の提出漏れを防ぎ、事業の成功確率を高められます。

【具体例】事業の節目ごとに利用者と面談を行い、進捗状況を確認します。もし課題が発生している場合は、その解決策を一緒に考え、必要に応じて専門家を紹介するなど、適切なサポートを行います。

【提案or結論】利用者との信頼関係を築き、申請から成果報告、そして次なるステップまで一貫してサポートできる体制を整えましょう。

北海道の補助金で経営改善・担い手育成を実現するコツを意識しよう!

北海道の農業を未来へとつなげるためには、補助金を単なる資金調達の手段としてではなく、経営改善や担い手育成を実現するための重要なツールとして活用することが不可欠です。この記事では、これまでの解説内容を踏まえ、補助金申請を成功させ、その効果を最大限に引き出すための具体的なコツをまとめます。

申請方法と手続きのコツ

補助金申請は複雑に感じられるかもしれませんが、いくつかのコツを押さえることで、手続きをスムーズに進めることができます。

スケジュール管理とリマインダー設定

【結論】公募の時期や締め切りは補助金ごとに異なるため、年間スケジュールを立て、リマインダーを設定することで、申請の機会を逃さないようにしましょう。

【理由】多くの補助金は公募期間が短く、募集が始まってから書類を準備していては間に合わないことがほとんどです。事前にスケジュールを把握し、余裕をもって準備を始めることが成功の鍵となります。

【具体例】スマートフォンのカレンダー機能やタスク管理アプリに、公募開始予定日や締め切り日を登録しておきましょう。また、必要書類の収集や事業計画書の作成といったタスクも細分化して設定することで、計画的に準備を進められます。

【提案or結論】公募要領が発表されたらすぐにダウンロードし、申請に必要なタスクを洗い出してスケジュールに落とし込みましょう。

複数補助金同時申請のポイント

【結論】一つの事業計画に対して複数の補助金を申請する場合は、それぞれの補助金の対象経費が重複しないように、明確に分けて申請することが重要です。

【理由】多くの補助金制度では、同じ経費に対して複数の補助金を受け取ることを禁じています。しかし、一つの事業計画の中で、異なる経費項目をそれぞれの補助金に適用することは可能です。

【具体例】例えば、ハウスの建設費用には「経営継続補助金」を、そのハウスで利用する環境制御システムには「IT導入補助金」を申請するといった方法です。このように、経費を明確に区分することで、複数の補助金を組み合わせて、事業全体の資金計画を立てることができます。

【提案or結論】複数の補助金を検討する際は、事業計画を細かく分解し、それぞれの経費項目に最適な補助金を割り当てる作業から始めましょう。

助成事業・IT導入補助金を最大限に活用する方法

補助金は、単に資金を得るだけでなく、経営を根本から改善するきっかけにすることができます。

連携申請と経費最適化

【結論】IT導入補助金と、北海道独自の助成事業を連携して申請することで、事業全体の費用対効果を最大化できます。

【理由】IT導入は、単体で効果を発揮するだけでなく、他の助成事業で導入した設備や事業と連携することで、相乗効果を生み出すことができます。

【具体例】スマート農業導入支援事業でトラクターの自動操舵システムを導入する際、合わせてIT導入補助金で生産管理システムを導入します。これにより、トラクターの走行データや作業記録が自動で生産管理システムに連携され、より詳細な経営分析が可能となり、生産性のさらなる向上につながります。

【提案or結論】一つの補助金にとらわれず、複数の補助金を連携させることで、単独では実現できなかったような大規模な経営改善を目指しましょう。

事例に学ぶ効果的な活用術

【結論】すでに補助金を活用して成功している農家の事例を参考にすることで、ご自身の事業計画をより具体的に、説得力のあるものにすることができます。

【理由】成功事例は、どのような取り組みが補助金の採択に繋がりやすいか、そして実際にどのような効果が得られるかを知るための貴重な情報源です。

【具体例】北海道農政部や各市町村のウェブサイトには、補助金を活用した成功事例が紹介されていることがあります。例えば、「スマート農業導入で労働時間を30%削減」といった事例があれば、ご自身の事業計画でも同様の目標設定や数値目標を盛り込むことができます。

【提案or結論】具体的な事業計画を立てる際は、積極的に成功事例を収集し、ご自身の計画に活かせる部分がないかを探してみましょう。

次の一歩へ:今すぐ公募スケジュールを確認しよう

補助金活用は、情報収集と行動から始まります。この記事で得た知識を活かし、最初の一歩を踏み出しましょう。

公式情報のチェック方法

【結論】補助金情報は常に更新されるため、農林水産省、北海道農政部、そして各市町村の公式ウェブサイトを定期的にチェックすることが最も確実な方法です。

【理由】補助金の制度や公募要領は、国の政策や地域のニーズに合わせて随時変更されます。古い情報に頼ると、申請要件を満たせなかったり、タイミングを逃したりするリスクがあります。

【具体例】農林水産省の「補助事業」ページ、北海道農政部の「農政部所管補助金等」ページ、そしてお住まいの市町村の広報ページなどを、毎週1回チェックする習慣をつけましょう。

【提案or結論】信頼性の高い公式サイトを情報源として、常に最新情報を把握することが大切です。

行動計画の立て方

【結論】漠然とした「補助金を活用したい」という考えから、具体的な行動計画へと落とし込むことで、目標達成への道筋が明確になります。

【理由】行動計画を立てることで、何から手をつければ良いのかがわかり、不安が軽減され、具体的なステップを着実に踏めるようになります。

【具体例】

- 目標設定: 何のために補助金を使いたいのか(例:トラクターを新しくしたい、ハウスを建てたい)を明確にする。

- 情報収集: 目標に合った補助金制度を探し、公募要領をダウンロードする。

- タスク分解: 申請に必要な書類の洗い出し、スケジュール管理、相談先の特定など、具体的なタスクに分解する。

- 実行: 分解したタスクを一つずつ実行していく。

【提案or結論】まずは、この記事を読みながら、ご自身の目標を具体的に設定することから始めてみましょう。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。