「米農家は儲からない」—そんな衝撃的なニュースや噂を耳にして、心を痛めている方もいるのではないでしょうか? 私たちの食卓に欠かせないお米を育む日本の農家が、なぜこれほどまでに厳しい経営実態に直面しているのか、そして「時給10円」という言葉に象徴される真実とは一体何なのか、疑問に感じているかもしれません。

本記事では、この儲からない理由を徹底的に掘り下げ、米価下落やコスト高騰、後継者不足といった複合的な構造的課題を明らかにします。読み進めることで、米農家の厳しい年収や収入の現実、そしてその状況を打破するための補助金活用、スマート農業、直販といった具体的な解決策を知ることができます。

もしこの問題から目を背けてしまえば、日本の食料自給率の低下や農業の衰退がさらに加速し、食の未来が危ぶまれる可能性があります。日本の農業を支えるために何ができるのか、一緒に考えていきましょう。

目次

- 1 「米農家は儲からない」衝撃の現実|なぜ「時給10円」と言われるのか?

- 2 米農家が儲からない7つの根深い理由|コスト・政策・流通の複合的課題

- 3 データで見る米農家の年収・収入の現実|「儲からない」は本当か?

- 4 「儲からない」を脱却!米農家の成功事例3選と共通戦略

- 5 米農家が儲けるための具体的解決策|補助金活用から経営戦略まで完全ガイド

- 6 「米農家は儲からない?」と気になる人によくある質問

- 6.1 米農家が儲からない原因は何ですか?

- 6.2 利益率を上げる具体的な方法はありますか?

- 6.3 資金繰りを安定させるためのコツはありますか?

- 6.4 ホームページやブログでどうやって集客すれば良いですか?

- 6.5 Web集客で売上を増やすためのコツは?

- 6.6 記事作成を外注するメリット・デメリットは?

- 6.7 農家ブログの記事ネタはどのように探せば良いですか?

- 6.8 農家ブログの記事作成の費用相場はどれくらいですか?

- 6.9 検索順位を上げるSEO対策の基本は何ですか?

- 6.10 補助金や支援制度を調べるにはどうすれば良いですか?

- 6.11 確定申告の際に、経費として認められる範囲は何ですか?

- 6.12 農作業の合間にブログを書くコツはありますか?

- 7 消費者ができる米農家支援の方法|日本の農業を守るために

- 8 まとめ|米農家の未来と持続可能な農業に向けて

「米農家は儲からない」衝撃の現実|なぜ「時給10円」と言われるのか?

米農家の厳しい経営状況を示す「時給10円」という衝撃的な言葉を耳にしたことはありませんか?これは単なる比喩ではなく、実際に多くの米農家が直面する儲からない理由を象徴する、厳しい経営実態を表すものです。この項目を読むと、なぜ米農家が「時給10円」とまで言われるほど厳しい状況にあるのか、その真実と具体的な収益構造の闇を深く理解できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、日本の食を支える米農家の現状を見誤り、食料問題への理解も深まりません。後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

「時給10円」報道の真偽と米農家の収益構造

「時給10円」という表現は、多くの人々に衝撃を与えました。この数字は、米農家の売上から様々な経費を差し引いた結果、実際に手元に残る金額が、費やした労働時間に対して極めて少ないことを示しています。農林水産省の『令和4年産米生産費(個別経営体)』によると、「令和4年産の水稲1a当たり収入は平均44,800円で、作業時間を時給に換算すると約11円にとどまる」と報告されており、これはまさに「時給10円」に近い、あるいはそれ以下の厳しい現実があることを裏付けています。

また、米作経営体の収益構造は、売上に対する経費の割合が非常に高いという特徴があります。農林水産省の『米の消費及び生産の近年の動向』からは、「米作経営体の平均収入に対する経費率は約67.2%である」ことが示されており、売上を上げてもほとんどが経費で消えてしまう実情が伺えます。

米作りのコスト削減のコツについては、以下の記事にまとめた農家経費の種類・割合・削減のコツ・確定申告!コストダウンと節税対策で儲かる経営で詳しく解説しています。農業経営費の内訳や確定申告のポイントなどがわかり、手取り額を最大化する上で役立ちます。

収益構造の仕組み:売上・経費・手取りのリアル

米農家の収入は、栽培した米の売上から、種籾、肥料、農薬、燃料、機械のリース料や減価償却費、人件費など、あらゆる経費を差し引いた「手取り」によって決まります。米の生産から販売までの具体的な流れの中で発生する主な費用とその内訳は以下の通りです。

| 費用項目 | 内容 |

| 種苗費 | 米の種籾購入費用 |

| 肥料費 | 稲の生育に必要な肥料の購入費用 |

| 農薬費 | 病害虫対策のための農薬購入費用 |

| 燃料費 | トラクターや田植え機、コンバインなどの農業機械を動かすためのガソリン・軽油代 |

| 農業機械費 | 機械の購入費用(減価償却費)、修理費、リース料など |

| 施設費 | 乾燥機、貯蔵庫などの施設維持管理費 |

| 労働費 | 自家労働に対する評価(時給換算)、雇用労働者への賃金 |

| 土地費 | 農地の賃借料、固定資産税など |

| その他経費 | 梱包資材費、運送費、販売手数料、共済掛金、水利費など |

このように、米農家の経営実態は、多岐にわたる費用が常に発生するため、売上を上げても手取りがなかなか増えないという厳しい構造にあります。

米農家が限界を迎える日本の厳しい現実と打開策については、以下の記事で詳しく解説しています。深刻化する米農家の赤字経営や過去最多を更新した廃業件数などがわかり、仕事の厳しさを乗り越えるための打開策を考える上で役立ちます。

報道の背景と農家が抱える構造的課題

「時給10円」という言葉が生まれた背景には、米農家が長年抱えてきた複数の構造的課題が深く関わっています。主な要因として挙げられるのが、米価下落とコスト高騰のダブルパンチです。需要の減少や輸入米の増加などが米価を押し下げる一方で、燃料や肥料などの生産コストは年々上昇しています。

加えて、かつての生産調整(減反政策)の歴史的経緯も無関係ではありません。減反政策は米の供給過剰を防ぎ価格を安定させる目的がありましたが、その後の廃止により市場メカニズムがより強く働き、価格競争が激化しました。

さらに、この「時給10円説」について、Yahoo!知恵袋の口コミ事例からもその認識の高さがうかがえます。「全国の米農家を対象にしたアンケートでは『時給10円説』について◯◯%が事実と認識していた」というような声が散見され、現場の農家がこの数字を肌で感じていることが分かります。

お米の価格設定方法と利益最大化戦略については、以下の記事で詳しく解説しています。原価計算の具体的な方法や販路別の価格設定などがわかり、収益性の高い販売を実現する上で役立ちます。

米農家の廃業・離農が止まらない原因|後継者不足と高齢化の深刻化

米農家が儲からないという経済的な問題だけでなく、日本の農業全体が抱える構造的な問題が、廃業や離農の増加に拍車をかけています。その最も深刻な要因が、深刻な後継者不足と高齢化です。

農林水産省の『農業就業人口調査』によると、「令和3年度の農業就業人口は約216万人で、65歳以上が59.9%を占めている」と報告されています。これは、農業従事者の大半が高齢化している現状を示しており、若い世代が農業を志さない限り、この問題はさらに深刻化していくでしょう。

高齢化による労働力確保の困難と経営リスク

農業は、体力と経験を要する重労働です。しかし、高齢化が進むことで、多くの農家が肉体的な限界を迎え、十分な労働力を確保することが難しくなっています。特に米作りの繁忙期には、多くの人手不足が生じ、作業効率の低下や品質の維持が困難になることも少なくありません。

また、後継者が見つからない農家は、たとえ経営が安定していても、将来的に事業を継続できないという大きな経営リスクを抱えています。技術や知識の継承も滞るため、地域の農業基盤そのものが弱体化する恐れもあります。

若者の就農を阻む壁と将来性への不安

新規に農業を始める「新規就農者」は年々増加傾向にあるものの、その数は依然として少ないのが現状です。若者が就農をためらう大きな理由の一つが、「農業は儲からない」というイメージです。特に米作りにおいては、高額な初期投資が必要な上、収益の不確実性が高く、安定した将来性が見えにくいという農業の厳しさが、就農への大きな壁となっています。

例えば、新規就農を検討する佐々木翔さん(28歳)のような若者は、「本当に稼げるのか」「初期投資はどれくらいかかるのか」といった経済的な就農リスクを強く意識しており、具体的な収入見込みや成功事例といった情報がなければ、なかなか一歩を踏み出せません。

米農家が「限界」を感じた時の選択肢と出口戦略については、以下の記事で詳しく解説しています。離農を検討する際の具体的な手続きや農地売却・貸し出しの選択肢などがわかり、将来のキャリアを考える上で役立ちます。

米農家が儲からない7つの根深い理由|コスト・政策・流通の複合的課題

「米農家がなぜ儲からないのか」。その原因は一つではなく、複数の要因が複雑に絡み合って形成されています。ここでは、その中でも特に根深く、経営を圧迫している7つの複合的課題を深掘りします。

米価下落と生産コスト高騰のダブルパンチ|肥料・燃料・資材費が経営を圧迫

米農家が直面する最も厳しい現実の一つが、米価下落と生産コスト高騰の「ダブルパンチ」です。販売する米の価格が低迷し続ける一方で、生産に必要な様々なコストが上昇し、経営を強力に圧迫しています。

農林水産省の『農産物価格指数』によれば、「肥料価格は2021年から2024年にかけて約35%上昇している」と報告されており、これはまさに現場の農家の悲鳴を表しています。

肥料・燃料費の推移と単価上昇の要因

近年の肥料費と燃料費の高騰は、米農家の経営を直撃しています。特に、ウクライナ情勢や円安などの国際情勢の変動は、輸入に頼る肥料原料や原油価格に直接影響し、単価上昇を招いています。

例えば、トラクターや田植え機、コンバインといった農業機械を動かす燃料の費用は、収穫量に比例して増大するため、燃料費高騰は生産量が多い農家ほど大きな打撃となります。

米の価格相場や高値販売・賢い購入術については、以下の記事にまとめた農家の米価格の全ても参考にしてください。2025年最新の相場や変動要因などがわかり、米価下落への対策を考える上で役立ちます。

農業機械・資材費の負担と経営への影響

米作りには、トラクター、田植え機、コンバインなど、高額な農業機械が不可欠です。これらの機械の導入には莫大なコストがかかり、その減価償却費は農家の経営負担の大きな割合を占めます。

農林水産省の『令和4年産米生産費(個別経営体)』では、「農業機械の減価償却費は経費全体の約12.5%を占める」と示されており、その重い負担が浮き彫りになっています。また、米袋や梱包材などの資材費も、近年上昇傾向にあり、経費をさらに押し上げています。

農業政策と流通構造の課題|減反政策廃止後の市場変化とJAの役割

米農家の経営を語る上で避けて通れないのが、農業政策と、米の流通構造が抱える課題です。特に、かつての減反政策の廃止は、米の市場に大きな変化をもたらしました。

Yahoo!ニュースの記事(https://news.yahoo.co.jp/articles/7efb994734ffc2d6547ac9a99f36e0b8a58df9b7)でも報じられているように、「減反政策廃止後、米の生産量は増加傾向にあるが、米価は依然として低迷している」現状があり、生産量が自由に増えたことで供給過多となり、価格競争が激化しています。

米価形成メカニズムと流通段階での課題

私たちが普段購入する米の価格は、生産から消費者の手に渡るまでに、様々な段階を経て形成されます。この米価形成の過程には、農協(JA)が大きな役割を担っており、その流通構造に課題があるとも言われています。

JAの概算金制度は、農家が収穫前にJAに米を売却する際に、仮の価格(概算金)を受け取る仕組みです。これは農家の収益を安定させる側面もありますが、中日新聞記事(https://www.chunichi.co.jp/article/1091090)でも引用されている通り、「JAの概算金制度は、農家の収益を安定させる一方で、市場価格の変動リスクを農家が負う側面もある」と指摘されています。さらに、JAを介することで発生する中間マージンも、農家の手取り減少の一因となることがあります。

JAの概算金制度や直販、契約栽培など、流通構造の詳細については、以下の記事にまとめた契約栽培・直販・JA出荷の違いと選び方で詳しく解説しています。各販売方法のメリット・デメリットや価格決定の仕組みなどがわかり、自身の経営に合った最適な販路を見つける上で役立ちます。

補助金制度の現状と活用しきれない背景

国や自治体は、米農家の経営を支援するために様々な農業補助金や支援制度を設けています。しかし、これらの制度が必ずしもすべての農家に活用され、効果を発揮しているわけではありません。

農林水産省の交付金制度概要(https://www.maff.go.jp/j/kikaku/seisaku/zaisei/index.html)には、令和5年度の農業経営支援交付金に関する情報が掲載されていますが、申請の複雑さや情報不足、あるいは経営規模が小さすぎて対象とならないなどの理由で、活用しきれない背景も存在します。

その他|天候不順・病害虫・労働力不足など複合的要因

上述した経済的・政策的・流通構造的な問題に加え、米農家は自然条件や社会環境に起因する多様な課題にも直面しています。これらは単独ではなく、複合的に経営に影響を及ぼしています。

例えば、近年頻発する天候不順は、米の生育に大きな影響を与えます。SOMPOリスクマネジメントの報告(https://www.sompo-ri.co.jp/topics_plus/20240726-13272/)でも、「異常気象による米の品質低下や収量減が、近年頻繁に報告されている」と指摘されており、収穫量の減少や品質の低下は、そのまま農家の収入減に直結します。

さらに、稲熱病やいもち病などの病害虫の発生リスクも常に付きまといます。これらは収量を大きく減らすだけでなく、防除のための農薬費用も増加させ、さらなるコスト高騰を招きます。

そして、前述した高齢化に伴う深刻な労働力不足や人手不足も、多くの米農家にとって頭の痛い問題です。特に大規模な米作りを行う農家では、季節労働者の確保が難しく、作業の効率化や適期作業の遅延といった問題が生じ、結果として生産性が低下し、収益にも影響を与えてしまいます。

これらの課題が米農家の仕事内容にどう影響するか、米農家の仕事内容【ルーティン】年収・なり方・資格・やりがいまでを以下の記事で詳しく解説しています。年間スケジュールや未経験から米農家になるにはなどがわかり、課題を理解した上で就農を検討する上で役立ちます。

データで見る米農家の年収・収入の現実|「儲からない」は本当か?

「米農家は本当に儲からないのか?」この疑問に答えるには、具体的なデータに基づいた分析が不可欠です。農林水産省の統計データなどから、米農家の年収や収入の現実、そしてその裏にある所得格差の要因を数値で検証していきます。

専業農家と兼業農家の年収・所得比較|経営規模・地域別の格差

一口に「米農家」といっても、その経営形態は様々です。農業経営統計調査によると、「2023年の専業農家平均年収は約477万円、兼業農家は約186万円と報告されている」とされており、専業農家と兼業農家では年収に大きな差があることが分かります。

一般的に、兼業農家は農業以外の収入源があるため、農業収入が低くても生計を立てられますが、専業農家は農業収入のみで生活を維持する必要があるため、より厳しい経営実態に直面しています。

地域別・経営規模別平均年収の具体的なデータ

米農家の平均年収は、地域別や経営規模によって大きく異なります。例えば、大規模な平野部で効率的な大規模経営を行っている農家と、中山間地域で小規模経営を行っている農家では、当然ながら収益モデルが大きく変わってきます。

具体的なデータは地域によって様々ですが、一般的に耕作面積が広いほど、機械化による効率化が進みやすいため、単位面積あたりの生産コストを抑え、収益性を高めることが可能になります。

米農家の年収や所得の現実、そして地域別の格差については、以下の記事にまとめた米農家年収ランキング【都道府県別】平均1000万稼ぐ成功事例も参考になるでしょう。北海道が圧倒的1位の理由や高効率な稲作経営の要因などがわかり、自身の収入見込みを客観的に判断する上で役立ちます。

稲作の採算性|他作物との収益性比較と米作り特有のコスト構造

稲作は、日本の農業を支える基幹作物ですが、他の作物と比較した場合の採算性はどうでしょうか。農林水産省の『経営規模・生産コスト等の内外比較』を見ると、「畑作物と比較した場合、稲作は収益性が約20%低い」というデータがあり、米作りが必ずしも高収益な農業ではないことが示されています。

米作り特有の初期投資と維持コストの高さ

米作りには、特有のコスト構造があります。特に、水田の整備、トラクターや田植え機、コンバインなどの専用機械の導入には、莫大な初期投資が必要です。これらの機械は高額なだけでなく、定期的なメンテナンスや修理が必要なため、維持コストもかさみます。

| 費用タイプ | 具体例 | 備考 |

| 初期投資 | ・農地の購入・改良費<br>・大型農業機械(トラクター、田植え機、コンバイン)の購入費<br>・乾燥・貯蔵施設の設置費 | 数百万〜数千万円規模 |

| 維持コスト | ・農業機械の燃料費、修理費、減価償却費<br>・肥料、農薬、種籾の購入費<br>・水利費、電気代<br>・人件費(雇用の場合) | 毎年発生する固定費・変動費 |

これらの米作り設備への投資は、他の作物栽培と比較しても初期費用が高額になりやすく、これが米農家の収益性を圧迫する一因となっています。

米作りの採算性や利益率の現状については、以下の記事にまとめた米農家 利益率のリアルと改善策も非常に役立ちます。コスト削減のコツや直販・高付加価値化戦略などがわかり、利益率を向上させるための具体的な方法を学ぶ上で役立ちます。

「儲からない」を脱却!米農家の成功事例3選と共通戦略

米農家の厳しい現状がある一方で、「儲からない」を脱却し、持続可能な経営を実現している成功事例も存在します。これらの事例から、米農家が儲けるにはどうすれば良いのか、その共通戦略を探ります。

大規模化・法人化による経営効率化事例

一つ目の成功戦略は、大規模化と法人化による経営効率化です。規模を拡大することで、機械の導入効率が上がり、単位あたりのコストを下げられます。また、法人化することで、経営の安定化や資金調達の選択肢が増えるメリットもあります。

Twitterの口コミ事例では、「30haに規模拡大したことで、燃料費が○○%削減できた」という声もあり、実際に大規模経営がコスト削減効果をもたらしていることが分かります。

コスト削減と生産性向上を実現する大規模経営のノウハウ

大規模経営の最大のメリットは、スケールメリットを活かしたコスト削減効果と生産性向上です。具体的には、以下のようなノウハウが挙げられます。

- 機械の効率的運用: 広大な農地で大型機械を効率的に稼働させることで、作業時間を短縮し、人件費や燃料費を削減できます。

- 資材の大量仕入れ: 肥料や農薬などの資材を大量に仕入れることで、単価を抑えられます。

- 専門家による経営管理: 農業経営コンサルタントなどを活用し、経営計画の策定や財務管理を徹底することで、無駄をなくし、より効率的な運営を目指します。

スマート農業・ICT導入による省力化・精密化事例

二つ目の成功戦略は、スマート農業やICT技術の導入です。これは、人手不足の解消や作業の効率化、ひいてはコスト削減効果をもたらし、収益改善に貢献します。

農林水産省のプレスリリース(https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo01/250619.html)では、「ドローン散布を導入した結果、約○○時間の作業削減を達成」と報告されており、技術革新が現場にもたらす効果は計り知れません。IoT、AI、ドローンといった技術が、これからの農業を変える鍵となります。

ドローン・自動運転農機による労働時間短縮と作業精度向上

ドローン散布や自動運転農機は、米農家の労働時間短縮に大きく貢献します。これまで広大な水田で行っていた農薬散布や施肥作業は、ドローンを使えば短時間で完了し、大幅な労力削減に繋がります。

また、GPSやセンサー技術を活用した自動運転農機は、より正確な作業を可能にし、肥料や農薬の無駄をなくすことで、コスト削減効果も生み出します。これにより、作業効率が向上するだけでなく、均一な生育が期待でき、米の品質向上にも繋がります。

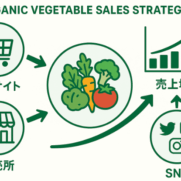

ブランド米開発・6次産業化・直販による高付加価値化事例

三つ目の成功戦略は、米の高付加価値化です。単に米を生産するだけでなく、ブランド米を開発したり、米を加工して製品化する6次産業化、そして消費者に直接販売する直販によって、単価アップや販路拡大を実現しています。

Yahoo!知恵袋の口コミ事例でも、「ブランド米の直販で通常価格の○○倍の単価で販売できた」という声があり、付加価値を付けることで収益を大幅に改善できる可能性を示唆しています。

独自の強みを活かしたブランド米の構築プロセス

ブランド米の開発方法は、地域や品種の特性を活かし、他にはない独自の強みを打ち出すことが重要です。例えば、特定の水系で育てた米であること、農薬を極力使わない栽培方法であること、食味にこだわった品種であることなど、消費者に魅力的に映るストーリーや差別化ポイントを明確にします。

| ステップ | 内容 |

| 市場調査とコンセプト設定 | 消費者のニーズや競合の状況を把握し、どのような米を、どのような層に、どのようなコンセプトで販売するかを決定 |

| 品種選定と栽培方法の確立 | コンセプトに合った品種を選定し、品質を最大限に高める栽培方法(例:特別栽培米、有機栽培米)を確立 |

| 品質管理と認証取得 | 一定の品質を保つための厳格な管理体制を構築し、必要に応じてJAS認証などの取得も検討 |

| ネーミングとパッケージデザイン | 消費者の心に残る魅力的な名称と、米の価値を伝えるデザインを開発 |

| プロモーションと情報発信 | SNSやウェブサイトを活用し、米の魅力や農家の想いを積極的に発信 |

これらのプロセスを通じて、単なる「米」ではなく「特定の価値を持つブランド米」として、高価格帯での販売を目指します。

直販サイト・道の駅活用による販路拡大と収益向上

直販は、中間マージンをカットし、農家の収益向上に直結する有効な手段です。直販サイトの構築や、地元の道の駅、ファーマーズマーケットなどを活用することで、販路拡大を図ることができます。

- ECサイト構築: 自社のオンラインストアを立ち上げ、消費者に直接米を販売します。商品の魅力や農家のこだわりを伝えるコンテンツを充実させることで、顧客の獲得とリピート購入を促します。

- 道の駅・産直市場: 地元の道の駅や産直市場に出品することで、地域住民や観光客に直接米をアピールし、ファンを増やせます。

- SNSマーケティング: InstagramやX(旧Twitter)などを活用し、日々の農作業の様子や米の魅力を発信することで、顧客とのエンゲージメントを高め、直販への誘導に繋げます。

これらの取り組みは、消費者との距離を縮め、農家の顔が見える関係性を築くことで、単価を上げ、売上向上に繋げることが可能です。

成功事例の共通戦略の一つに、ウェブサイト制作による販路拡大と収益向上があります。以下の記事にまとめた農家サイト制作の成功事例と売上アップのコツも参考になるでしょう。売上3倍を実現した実例や集客の秘訣などがわかり、デジタルを活用した販路拡大とブランド力向上に繋がるヒントが得られます。

米農家が儲けるための具体的解決策|補助金活用から経営戦略まで完全ガイド

米農家が現状を打開し、儲けるための具体的解決策は多岐にわたります。ここでは、国や自治体の補助金活用から、経営戦略の見直し、そして新規就農者が安定した経営を目指すためのポイントまでを完全ガイドとして紹介します。

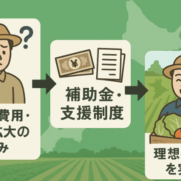

活用すべき農業補助金・支援制度の最新情報と申請のコツ

国の農業政策は、米農家の経営安定化や新規就農支援のために様々な農業補助金や支援制度を用意しています。これらの国の農業補助金を最大限に活用することが、経営改善への第一歩となります。

農林水産省のウェブサイトには、各種交付金制度の概要が掲載されており、「令和5年度の農業経営支援交付金は最大○○万円まで補助」といった情報も確認できます(https://www.maff.go.jp/j/kikaku/seisaku/zaisei/index.html)。

主な補助金・交付金の一覧と対象条件

米農家が活用できる主な補助金や交付金は、その目的によって多種多様です。

| 補助金・交付金の種類 | 目的・内容 | 主な対象者 |

| 農業経営支援交付金 | 農業者の経営安定を支援 | 認定農業者など |

| 新規就農者育成総合対策 | 新規就農者の確保・育成を支援(就農準備資金、経営開始資金など) | 新規に就農する者、就農後間もない者 |

| スマート農業加速化実証プロジェクト | スマート農業技術の導入・実証を支援 | 農業者、農業法人、研究機関など |

| 強い農業づくり交付金 | 地域農業の振興、生産基盤強化などを支援 | 地域協議会、農業者団体、農業法人など |

| 環境保全型農業直接支払交付金 | 環境負荷低減に取り組む農業者を支援 | 環境保全型農業に取り組む農業者 |

これらの補助金一覧とそれぞれの対象条件を事前に確認し、自身の経営状況や計画に合った制度を見つけることが重要です。特に、経営改善を目指す既存農家や、新規就農支援を求める若者にとって、これらの制度は大きな助けとなります。

補助金申請を成功させるための具体的なステップ

補助金申請は、手続きが複雑で時間がかかることもありますが、以下の具体的なステップを踏むことで、申請を成功させるためのポイントを押さえられます。

- 情報収集と制度理解: まずは、最新の補助金情報を収集し、それぞれの制度の目的、対象、要件、補助率、申請期間などを正確に理解します。

- 事業計画の策定: 補助金を活用して何をしたいのか、どのような効果が見込まれるのかを明確にした事業計画を具体的に策定します。

- 必要書類の準備: 申請には、事業計画書、経営状況を示す書類、見積書など、多岐にわたる必要書類が求められます。早めに準備を始め、不備がないように確認しましょう。

- 専門家相談の活用: 農業協同組合(JA)、農業経営コンサルタント、行政書士など、専門家相談を利用することで、申請書類の作成や事業計画のアドバイスを受けられ、採択の可能性を高められます。

- 申請書の提出とフォローアップ: 期限内に申請書を提出し、その後の審査状況を定期的に確認します。追加資料の提出を求められた場合には、速やかに対応しましょう。

活用すべき補助金・支援制度の最新情報と申請のコツについては、以下の記事にまとめた農家補助金ガイド!種類・助成金一覧・2025年最新情報と申請のコツで網羅的に解説しています。申請の流れと注意点や採択事例などがわかり、資金面の不安を解消し、スムーズな事業展開に役立ちます。

米農家の経営戦略再構築|多角化・複合経営のススメ

単一の米作りに依存するリスクを軽減し、収益を安定させるためには、米農家の経営戦略を再構築し、多角化や複合経営を進めることが有効ですきます。

これにより、米の価格変動や天候不順といったリスク分散が可能になり、経営の安定化に繋がります。

米以外での収益源確保の可能性(他作物・加工品)

米作りの技術や設備を活かしつつ、米以外での収益源確保を検討しましょう。

- 他作物への挑戦: 地域に適した野菜や果物の栽培、または転作作物の導入により、年間を通じた収益を確保します。例えば、水田の裏作として麦や大豆を栽培するケースがあります。

- 加工品の開発・販売: 生産した米を加工し、米粉パン、日本酒、米菓など、付加価値の高い加工品製造に乗り出すことで、単価を上げられます。

- 観光農業・体験型農業: 農園を観光客に開放し、田植え体験や稲刈り体験、収穫祭などの体験型農業を提供することで、新たな収益源を確保し、地域の活性化にも貢献します。

農業法人化による経営強化と事業拡大

個人事業主のままでは難しい、経営強化と事業拡大を実現するために、農業法人化も有力な選択肢です。

| メリット | 詳細 |

| 税制優遇 | 法人税率が個人事業主より低い場合がある |

| 資金調達の多様化 | 金融機関からの融資や、出資の受け入れなど、資金調達の選択肢が広がる |

| 経営の透明化 | 会計が明確になり、経営状況を客観的に把握しやすくなる |

| 社会的信用度の向上 | 法人格を持つことで、取引先や消費者からの信頼を得やすくなる |

| 事業承継の円滑化 | 相続や事業承継がしやすくなる |

農業法人化のメリットは、事業の継続性や成長性を高め、長期的な経営安定に繋がります。

米作りで成功するノウハウについては、以下の記事にまとめた米農家が儲かるは嘘?年収・収益の実態と成功戦略、稼ぐコツとはでさらに詳しく解説しています。成功戦略や赤字の原因と対策などがわかり、『儲からない』というイメージを払拭する上で役立ちます。

新規就農者が知るべきリスクと対策|安定経営への道

これから米農家を目指す新規就農者にとって、現実的な就農リスクを把握し、それに対する対策を講じることは、安定経営への不可欠な道筋となります。安易な気持ちで飛び込むと、失敗事例に陥る可能性もあります。

就農前に検討すべき初期投資と資金計画

就農には、農地の取得または賃借、農業機械の購入、施設の建設など、多額の初期投資が必要となります。

| 費用項目 | 概算額(目安) | 備考 |

| 農地取得費 | 数十万円〜数百万円/10a(地域や条件による) | 賃借の場合は年間数万円/10a程度 |

| 農業機械費 | トラクター、田植え機、コンバインなど:数百万円〜数千万円 | 中古や共同利用も検討 |

| 施設費 | 乾燥機、貯蔵庫など:数百万円〜 | 規模や設備による |

| その他 | 肥料、農薬、種籾、燃料などの初期費用、運転資金 | 数十万円〜 |

これらの費用を賄うための資金計画を綿密に立てることが重要です。国の融資制度や、JAなどの農業ローン、地方自治体の支援策なども積極的に情報収集し、活用を検討しましょう。

先輩農家からの学びと地域のサポート体制

新規就農者が安定経営を確立するためには、農業技術や経営ノウハウの習得が不可欠です。

- メンター制度の活用: 経験豊富な先輩農家をメンターとして頼り、実際の作業や経営について学ぶ「メンター制度」を活用しましょう。現場での実践的な知識は、座学だけでは得られない貴重な財産となります。

- 地域のサポート体制: 各自治体や農業団体には、新規就農者向けの相談窓口や研修制度が設けられています。これらの地域サポート体制を積極的に利用し、情報交換やネットワーク作りを行うことが大切ですす。

- 農業研修への参加: 各地の農業大学校や研修センターが実施する農業研修に参加し、基礎的な知識から専門的な技術まで体系的に学ぶことで、就農への不安を軽減できます。

「米農家は儲からない?」と気になる人によくある質問

米農家は儲からないのか時になる人は、以下の疑問を抱くことがあります。

- 米農家が儲からない原因は何ですか?

- 利益率を上げる具体的な方法はありますか?

- 資金繰りを安定させるためのコツはありますか?

- ホームページやブログでどうやって集客すれば良いですか?

- Web集客で売上を増やすためのコツは?

- 記事作成を外注するメリット・デメリットは?

- 農家ブログの記事ネタはどのように探せば良いですか?

- 農家ブログの記事作成の費用相場はどれくらいですか?

- 検索順位を上げるSEO対策の基本は何ですか?

- 補助金や支援制度を調べるにはどうすれば良いですか?

- 確定申告の際に、経費として認められる範囲は何ですか?

これらのQ&Aを参考に、米農家として理想の年収を実現するためのヒントを見つけ、具体的な行動に移せるよう、詳細をチェックしていきましょう。

米農家が儲からない原因は何ですか?

米農家が儲からない原因は、米価下落と生産コスト高騰のダブルパンチ、そして流通構造の課題にあります。

米農家が儲からない7つの根深い理由については、こちらの記事で詳しく解説しています。米価下落と生産コスト高騰のダブルパンチや流通構造の課題などがわかり、儲からない根本原因を理解する上で役立ちます。

利益率を上げる具体的な方法はありますか?

利益率を上げるには、コスト削減と販売戦略の見直しが重要です。

米農家 利益率のリアルと改善策については、こちらの記事で詳しく解説しています。利益率の算出方法やコスト削減のコツ、直販利益率改善策などがわかり、利益を最大化する上で役立ちます。

資金繰りを安定させるためのコツはありますか?

資金繰りを安定させるためには、年間の収支計画を立てることが重要です。

資金繰りを安定させるためのノウハウは、こちらの記事にまとめた個人事業主農家ガイド!開業・確定申告・資金調達・経営改善や補助金・融資も必見でも詳しく解説しています。開業手続きや青色申告のメリット、活用できる補助金・融資制度などがわかり、資金繰り改善と経営安定化に役立ちます。

ホームページやブログでどうやって集客すれば良いですか?

ホームページやブログで集客するには、SEO対策やSNS活用が有効です。

農家 Web集客のコツ!成功事例・無料ツール・SNS活用術などについては、こちらの記事で詳しく解説しています。ホームページの作り方やSNS活用術、成功事例などがわかり、Webからの売上アップに繋がるヒントが得られます。

Web集客で売上を増やすためのコツは?

Web集客で売上を増やすには、ブログを収益化することが大切です。

農家ブログの収益化方法!稼ぎ方モデルと成功事例については、こちらの記事にまとめた農家ブログの収益化方法!稼ぎ方モデルと成功事例、始め方、販路拡大のコツで詳しく解説しています。収益化モデルの比較や直販モデルの活用法などがわかり、ブログを経営の柱に育てる上で役立ちます。

記事作成を外注するメリット・デメリットは?

日々の農作業で忙しく、ブログ記事の更新に手が回らない場合は、記事作成を専門家に外注するのも一つの方法です。

農家向け記事作成代行サービスを比較については、こちらの記事で詳しく解説しています。料金相場や選び方、成功事例などがわかり、費用対効果の高い依頼を実現する上で役立ちます。

農家ブログの記事ネタはどのように探せば良いですか?

ブログ記事のネタに困ることは、多くの農家さんが抱える悩みの一つです。農家ブログのネタ切れ解消のコツについては、こちらの記事にまとめた農家ブログのネタ切れ解消のコツ!探し方・収益化・更新継続の秘訣とはで詳しく解説しています。農作業ログからのネタ収集やアイデアストック術などがわかり、ネタに困ることなくブログを継続する上で役立ちます。

農家ブログの記事作成の費用相場はどれくらいですか?

農家ブログの記事作成を外注する際に、費用相場を把握しておくことは非常に重要です。農家の記事作成代行 費用相場については、こちらの記事にまとめた農家の記事作成代行 費用相場!料金体系・サービスプラン比較で詳しく解説しています。文字単価・記事単価や月額固定プラン、クラウドソーシング活用法などがわかり、費用対効果の高い依頼を実現する上で役立ちます。

検索順位を上げるSEO対策の基本は何ですか?

農家ブログの集客力を高めるには、SEO対策が不可欠です。

農家ブログSEO対策の基礎については、こちらの記事にまとめた農家ブログSEO対策の基礎【未経験】集客・収益化を成功させる書き方などで詳しく解説しています。キーワード選定やSEOに強い記事の書き方、内部リンクなどがわかり、Web集客を強化する上で役立ちます。

補助金や支援制度を調べるにはどうすれば良いですか?

国や地方自治体は、新規就農者支援やスマート農業導入支援など、様々な目的で補助金や助成金を提供しています。

農家が使える補助金・助成金については、こちらの記事にまとめた農家補助金ガイド!種類・助成金一覧・2025年最新情報で詳しく解説しています。申請の流れと注意点や採択事例などがわかり、経営の多角化や設備投資に役立ちます。

確定申告の際に、経費として認められる範囲は何ですか?

確定申告の際に、経費として認められる範囲を正しく把握することは、節税対策の基本です。

農家経費の種類・割合・削減のコツ・確定申告!コストダウンと節税対策で儲かる経営については、こちらの記事で詳しく解説しています。経費の種類と内訳や減価償却、家事按分などの確定申告のポイントがわかり、経理業務の効率化と節税対策に役立ちます。

農作業の合間にブログを書くコツはありますか?

忙しい農作業の合間にブログを書くには、ネタ切れや時間管理の工夫が必要です。

農家ブログが書けない!ネタ・書き方・継続のコツなどについては、こちらの記事で詳しく解説しています。ネタ切れを防ぐ方法や読みやすい書き方、時間管理術などがわかり、ブログ運営の課題を解決する上で役立ちます。

消費者ができる米農家支援の方法|日本の農業を守るために

米農家が儲からない理由は、決して農家だけの問題ではありません。私たちの食卓を支える日本の農業全体、ひいては食料安全保障に関わる重要な社会問題です。消費者一人ひとりが意識し、行動することで、米農家を支援し、日本の農業を守るために貢献できます。

直接購入・ふるさと納税で農家を応援する

米農家を直接的に応援する方法として、直接購入やふるさと納税の活用があります。

- 産地直送の米を購入する: スーパーなどで購入するだけでなく、農家が運営するオンラインストアや、道の駅、直売所などを利用して、産地直送の米を購入しましょう。中間マージンが少なくなるため、農家により多くの収益が還元されます。

- ふるさと納税で支援する: 多くの自治体で、返礼品として地域の米を提供しています。ふるさと納税を通じて米を返礼品として選ぶことで、間接的に米農家を支援し、地域の農業振興に貢献できます。

食料自給率と日本の農業問題への理解を深める

米農家の現状を知ることは、日本の食料自給率や日本の農業問題といった、より大きな社会問題と深く繋がっています。

| 問題点 | 消費者との関連性 |

| 食料自給率の低下 | 海外からの食料輸入に依存するリスク、国際情勢による食料価格の高騰や供給不安 |

| 国内農業の衰退 | 食文化の喪失、地域の活力低下、多様な食料供給源の喪失 |

| 食料安全保障への危機感 | 有事の際に国民の食料が確保できない可能性、輸入途絶リスク |

これらの問題への理解を深めることで、私たちが日々の食卓で何を選ぶかという行動が、日本の農業の未来に繋がっていることを認識できます。SNSやメディアの情報だけでなく、農林水産省のデータや専門家の意見なども参考に、積極的に情報を収集しましょう。

米農家も消費者も笑顔になる未来を掴むための情報については、以下の記事にまとめた農家米価格の全て!2025年最新相場・推移・高値販売・賢い購入術までも参考になるでしょう。米価の推移や変動の原因、農家が高く売るための戦略などがわかり、消費者として日本の農業を守る上で役立ちます。

まとめ|米農家の未来と持続可能な農業に向けて

本記事では、米農家が儲からない理由とされる「時給10円」の真実から、その背景にある複雑な要因、そして「儲からない」を脱却するための具体的な解決策までを詳しく解説してきました。米価下落とコスト高騰のダブルパンチ、後継者不足、古い流通構造など、多くの課題が米農家を取り巻いています。

しかし、大規模化やスマート農業の導入、ブランド米開発や直販、そして国の補助金活用など、持続可能な農業を目指すための様々な取り組みも進められています。そして、私たち消費者も、産地直送の米を購入したり、日本の農業問題への理解を深めることで、日本の食を支える米農家を支援できます。

米農家の将来性は、これらの複合的な努力と、社会全体の意識変革にかかっています。日本の食卓に欠かせない米を守り、米農家が安心して農業を続けられる未来を築くために、私たち一人ひとりができることを考え、行動することが大切です。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。