「有機農業」や「有機栽培」という言葉を耳にするたび、「結局、何が違うの?」と疑問に感じたことはありませんか?スーパーで「有機野菜」と書かれた商品を見ても、その表示が何を意味するのか、本当に安心して良いのか、迷ってしまうこともあるでしょう。

この記事では、そんなあなたの疑問を解消し、有機農業と有機栽培の明確な定義と違いを徹底的に解説します。さらに、有機JAS認証の基準や、無農薬・自然栽培・慣行栽培といった他の栽培方法との比較、それぞれのメリット・デメリットまで網羅的にご紹介。家庭菜園で有機栽培を始める際の土づくりの実践方法や、消費者が信頼できる有機野菜を選ぶためのポイントもお伝えします。

本記事を読めば、あなたが日々の買い物で「有機」食品を選ぶ際に、その安全性や信頼性を正しく見極めることができるようになります。また、食と環境に配慮した持続可能な暮らしへの理解が深まるでしょう。もし、これらの情報を知らずにいると、誤った認識で食品を選んでしまったり、食の安全や環境保全に貢献する機会を逃してしまうかもしれません。ぜひ最後まで読んで、安心で豊かな食の未来を一緒に考えていきましょう。

目次

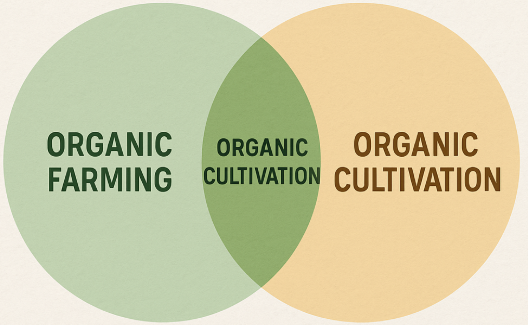

有機農業とは?定義│有機栽培とは?定義と範囲の違い

「有機農業」と「有機栽培」、これらの言葉は日常的に使われる一方で、その明確な違いを理解している人は少ないかもしれません。この項目を読むと、それぞれの正確な定義と範囲を把握でき、混同しがちな二つの言葉を適切に使い分けられるようになります。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、情報の受け取り方を誤ったり、誤った認識で商品を選んでしまったりする可能性があるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

有機農業の定義と概要

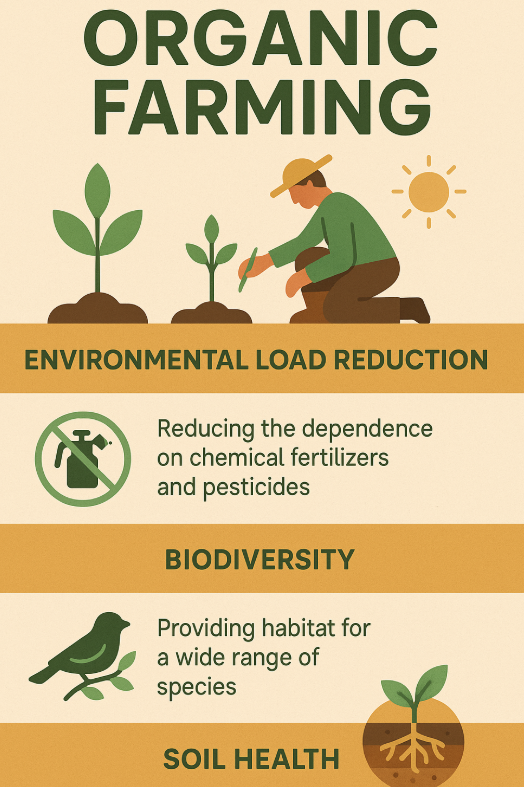

「有機農業」とは、単に作物を有機的に栽培するだけでなく、環境への負荷を低減し、生物多様性を保全しながら、健全な土壌を維持することを重視する農業のあり方全体を指します。

農林水産省の定義

農林水産省は「有機農業の推進に関する法律」において、「有機農業」を以下のように定義しています。

農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業。

この定義からもわかるように、有機農業は化学肥料や化学農薬を使わないだけでなく、環境への負荷低減や自然循環機能の維持といった、より広範な概念を含んでいます。

対象範囲と適用作物

有機農業は、作物栽培(有機栽培)だけでなく、畜産や加工食品の生産、さらにはそれらを支える土壌管理や生態系の保全といった、農業活動全般に適用されます。特定の作物に限定されるものではなく、米、野菜、果物、茶など、多岐にわたる農産物が対象となります。また、有機畜産物(有機飼料で育てられた家畜の肉や乳製品など)や、それらを原料とする有機加工食品も含まれます。

有機栽培の定義と概要

「有機栽培」は、有機農業という大きな枠組みの中の、作物生産に関する具体的な栽培技術を指す言葉です。

栽培技術としての位置付け

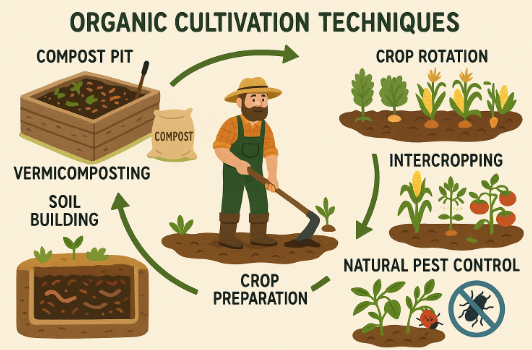

有機栽培は、化学肥料や化学合成農薬を使用せず、堆肥などの有機物を活用して土づくりを行い、作物の健全な生育を促す栽培方法です。病害虫対策も、物理的防除や生物的防除といった自然に配慮した方法が中心となります。有機農業が理念や哲学を含むのに対し、有機栽培は具体的な栽培技術と捉えることができます。

有機農業との概念的差異

「有機農業」と「有機栽培」の主な概念的差異は以下の表でまとめられます。

| 項目 | 有機農業 | 有機栽培 |

| 概念 | 環境保全、生物多様性、自然循環機能の維持増進を目指す農業全体のあり方や理念。 | 化学肥料・農薬を使用せず、有機物を利用する具体的な栽培技術。 |

| 範囲 | 栽培、畜産、加工、土壌管理、生態系保全など、農業活動全般。 | 作物生産(野菜、米、果物など)の具体的な栽培方法。 |

| 認証 | 有機JAS認証の対象となる広義の概念。 | 有機JAS認証の基準を満たすための具体的な栽培技術。 |

このように、有機農業が「何を目的とした農業なのか」という哲学的な側面を含むのに対し、有機栽培は「どのように作物を育てるのか」という技術的な側面に焦点を当てていると言えます。

有機JAS認証とは?基準・取得要件│マークの意味と表示義務

「有機JAS認証」は、有機農業によって生産された農産物や加工食品であることを証明する、日本の国家規格です。この認証があることで、消費者は安心して「有機」と表示された食品を選ぶことができます。この項目を読むことで、有機JAS認証の基準、取得要件、そしてマークの持つ意味を深く理解できます。これにより、スーパーで「有機JASマーク」を見かけた際に、それがどのような安全性と信頼性を示しているのかを判断できるようになります。

有機JAS認証の基準

有機JAS認証を取得するためには、厳格な基準を満たす必要があります。これらの基準は、農産物の生産だけでなく、加工や流通の過程においても適用されます。

認証適用の要件(化学肥料・農薬制限)

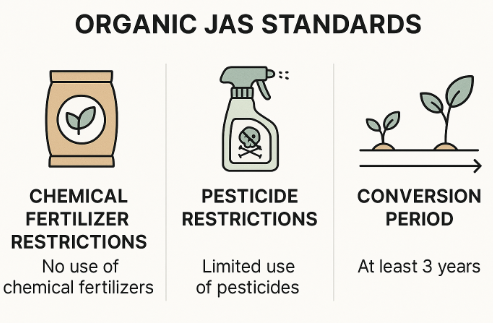

有機JAS認証の最も基本的な要件は、化学的に合成された肥料や農薬を使用しないことです。具体的には、以下の点が求められます。

- 化学肥料の使用禁止:化学的に合成された窒素、リン酸、カリウムなどの肥料は使用できません。

- 化学合成農薬の使用禁止:殺虫剤、殺菌剤、除草剤などの化学合成農薬は使用できません。ただし、病害虫の防除のために、天然由来の農薬や特定された生物農薬など、使用が認められた資材は例外的に使用可能です。

- 遺伝子組換え技術の不使用:遺伝子組換えの種子や苗、または遺伝子組換え技術を用いて生産された資材の使用は禁止されています。

- 有機肥料の使用:堆肥や緑肥など、有機物を主体とした肥料を用いて土づくりを行います。

転換期間の規定

慣行農業から有機農業へ移行する際には、「転換期間」が設けられています。この期間は、過去に蓄積された化学肥料や農薬が土壌から十分に除去され、有機的な土壌環境が整うために必要とされます。

- 畑作物の場合:作付け前2年以上、有機JASの基準に基づいた管理を行う必要があります。

- 多年生作物(果樹など)の場合:収穫前3年以上、有機JASの基準に基づいた管理を行う必要があります。

この転換期間中も、有機JASの基準に沿った栽培管理が求められ、その記録を詳細に残す必要があります。

取得手続きとコスト

有機JAS認証を取得するには、所定の手続きを踏み、費用を要します。

認証機関への申請方法

有機JAS認証を取得するためには、農林水産大臣によって登録された登録認証機関に申請します。主な申請の流れは以下の通りです。

- 申請準備:有機JAS規格に適合する生産管理計画を作成し、必要な書類を準備します。これには、過去の栽培履歴や土壌の状態、使用する資材などが含まれます。

- 申請:登録認証機関に申請書と必要書類を提出します。

- 書面審査:提出された書類に基づき、生産管理計画が有機JAS規格に適合しているかどうかが審査されます。

- 実地調査(現地検査):登録認証機関の担当者が生産現場を訪れ、書類通りの栽培管理が行われているか、有機JAS規格に沿った環境が整備されているかなどを確認します。

- 認証:審査と調査の結果、有機JAS規格に適合していると判断されれば、有機JAS認証が与えられます。

審査フローと費用概算

有機JAS認証の審査フローと費用は、登録認証機関や圃場の規模によって異なりますが、一般的な概算は以下の通りです。

| 項目 | 概要 | 費用概算(年間) |

| 申請料 | 申請時に発生する初期費用 | 数万円~10万円程度 |

| 年間管理料 | 認証維持のために毎年発生する費用 | 10万円~30万円程度(規模により変動) |

| 実地調査費用 | 調査員の交通費や宿泊費など | 数万円~10万円程度 |

| その他 | 土壌分析費用、コンサルティング費用など | 必要に応じて発生 |

これらの費用は、有機農業に取り組む上で考慮すべき重要な要素となります。

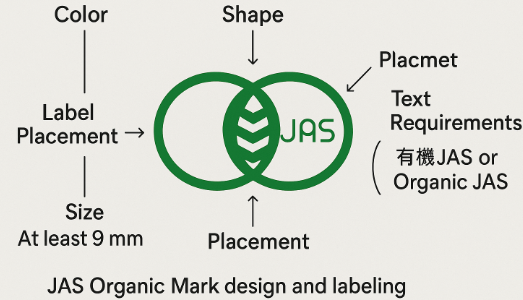

マークの意味と表示義務

「有機JASマーク」は、消費者が「有機」食品を選ぶ上で最も重要な目印です。

有機JASマークのデザイン要件

有機JASマークは、緑色の円の中に「JAS」の文字と「有機」の文字がデザインされたものです。このマークは、農林水産省が定めた有機JAS規格に適合していることを証明するものであり、このマークがなければ「有機」や「オーガニック」といった表示をすることはできません。

表示可能な製品例

有機JASマークは、以下の農産物や加工食品に表示することができます。

- 有機農産物:有機JAS認証を受けた圃場で栽培された野菜、米、果物など。

- 有機畜産物:有機JAS認証を受けた飼料で育てられた家畜の肉、卵、牛乳など。

- 有機加工食品:有機JAS認証を受けた有機農産物や有機畜産物を原料とし、有機JAS規格に基づいた方法で製造された加工食品(例:有機醤油、有機みそ、有機パンなど)。

逆に言えば、このマークが付いていないのに「有機」「オーガニック」と表示されている場合は、有機JAS規格に適合していないため、表示違反となる可能性があります。消費者は、このマークの有無をしっかりと確認することで、信頼性の高い「有機」食品を選ぶことができます。

無農薬 vs 有機栽培│無化学肥料との違いと法律・表示比較

「無農薬」「無化学肥料」といった言葉は、「有機栽培」と混同されがちですが、それぞれに異なる定義と表示ルールが存在します。この項目を読むと、「無農薬」「無化学肥料」と「有機栽培」の違いを明確に理解でき、食品の表示を正しく見極める力が身につきます。これにより、消費者は製品ラベルの言葉の意味を正確に把握し、本当に求めている安全性や品質の食品を選べるようになるでしょう。

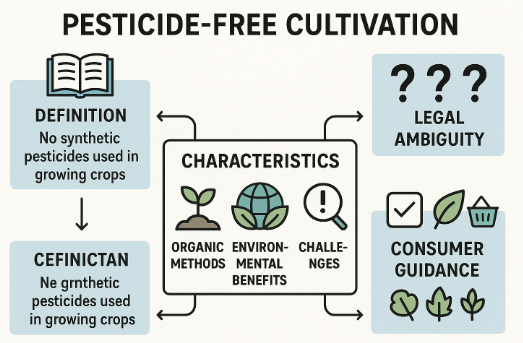

無農薬栽培の定義と特徴

「無農薬栽培」という言葉は、消費者にとって魅力的に響く一方で、その定義は曖昧であり、法律上の明確な規定はありません。

許容される農薬使用規定

「無農薬栽培」という言葉は、特定の農産物について農薬を一切使用せずに栽培されたことを示す、消費者向けの通称として広まりました。しかし、現在、国の制度としては無農薬の表示に関する明確な基準はありません。

実際には、農薬取締法に基づき、農薬は使用基準が定められており、許容される残留基準値も設けられています。たとえ無農薬と表示されていても、過去に農薬が使用された土壌で栽培された場合や、周辺の農薬が飛散して付着する可能性もゼロではありません。そのため、無農薬という表示だけでは、有機JAS認証のような厳格な管理基準が保証されているわけではありません。

表示ルールと消費者への説明

無農薬という表示については、農林水産省のガイドライン(「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」)において、その使用を避けるよう指導されています。これは、「無農薬」という言葉が消費者に誤解を与えやすい表示であるためです。

消費者庁の「食品表示法」でも、有機JASマークのない農産物に「有機」や「オーガニック」と表示することは禁止されています。無農薬という表示も、有機と誤認させる恐れがあるため、問題視されることがあります。

消費者が「無農薬」という言葉を見かけた場合、それが法的な認証に基づくものではないことを理解し、生産者の説明や、可能であれば栽培方法に関する情報を確認することが重要です。

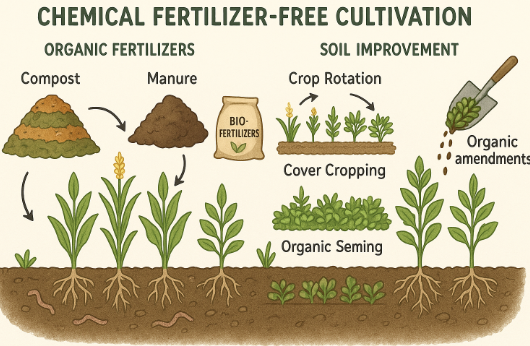

無化学肥料栽培の定義と特徴

「無化学肥料栽培」も「無農薬栽培」と同様に、法律上の明確な定義や認証制度はありません。

有機肥料の使用範囲

「無化学肥料栽培」とは、化学的に合成された肥料を使用しない栽培方法を指します。この場合、堆肥や油かす、魚かすなどの有機肥料、あるいは緑肥などを活用して土づくりを行い、作物の生育に必要な栄養を供給します。有機肥料は、土壌微生物の活動を活発にし、土壌の地力を高める効果が期待されます。

土壌改良との関係

無化学肥料栽培では、土壌の健全性を保つために、継続的な土壌改良が重要になります。堆肥の投入だけでなく、輪作や緑肥の利用、深耕などによって、土壌の物理性、化学性、生物性を総合的に改善し、作物が健全に育つ環境を整えます。これは、土壌の生物多様性を豊かにし、病害虫への抵抗力を高めることにも繋がります。

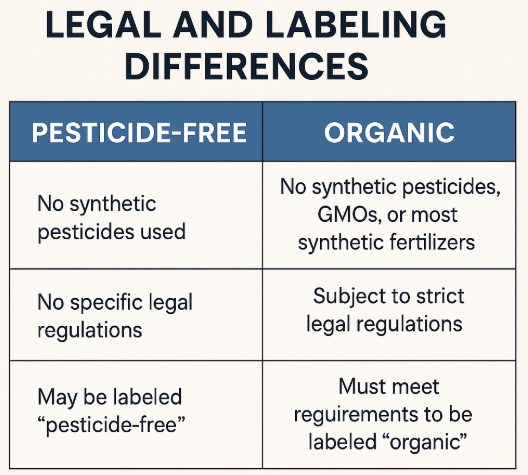

有機栽培との法的・表示上の違い

「無農薬」「無化学肥料」と「有機栽培」は、法的な定義や表示ルールにおいて明確な違いがあります。

JAS法上の区別

有機栽培によって生産された農産物は、有機JAS認証を取得し、「有機JASマーク」を付けて販売することができます。これはJAS法(日本農林規格等に関する法律)に基づいた国の制度であり、厳格な基準と審査を経て与えられるものです。

一方、「無農薬」や「無化学肥料」は、法的な認証制度に基づいた表示ではありません。JAS法では、有機JAS認証を受けていない農産物に「有機」や「オーガニック」と表示することを禁じています。そのため、「無農薬」や「無化学肥料」といった表示は、あくまで生産者が個人的に実践している栽培方法を示すものであり、有機JASマークのような法的保証はありません。

| 項目 | 有機栽培(有機JAS認証) | 無農薬栽培 | 無化学肥料栽培 |

| 法的根拠 | JAS法に基づく国家規格 | 法的定義なし | 法的定義なし |

| 認証制度 | 有機JAS認証あり | なし | なし |

| 表示義務 | 「有機JASマーク」表示必須。マークなしでは「有機」「オーガニック」表示不可。 | 「無農薬」表示は、消費者に誤解を与える可能性から農林水産省が推奨しない。 | 「無化学肥料」表示は、消費者に誤解を与える可能性から農林水産省が推奨しない。 |

| 使用制限 | 化学肥料・化学合成農薬・遺伝子組換え技術を厳しく制限。 | 農薬を使わないことを指すが、法的な管理基準はない。 | 化学肥料を使わないことを指すが、法的な管理基準はない。 |

| 信頼性 | 第三者機関による厳格な審査と認証があり、高い信頼性。 | 生産者の自主的な管理に依存し、信頼性は生産者によって異なる。 | 生産者の自主的な管理に依存し、信頼性は生産者によって異なる。 |

製品ラベルの実例

スーパーなどで販売されている農産物の製品ラベルを見ると、これらの違いが明確にわかります。

- 「有機JASマーク」が付いている農産物:有機JAS認証を受けた有機農産物です。

- 「特別栽培農産物」と表示されている農産物:「節減対象農薬」と「化学肥料」の使用量が、慣行栽培の5割以下に削減されていることを示すものです。農薬や化学肥料を全く使っていないわけではありませんが、使用量が削減されていることを明確に表示しています。

- 「無農薬」「無化学肥料」といった表示:農林水産省のガイドラインに従い、これらの表示は現在ほとんど見かけなくなりました。もし見かけた場合は、その信頼性を慎重に判断する必要があります。

消費者は、有機JASマークの有無や、「特別栽培農産物」といった明確な表示を確認することで、より安心して農産物を選ぶことができるでしょう。

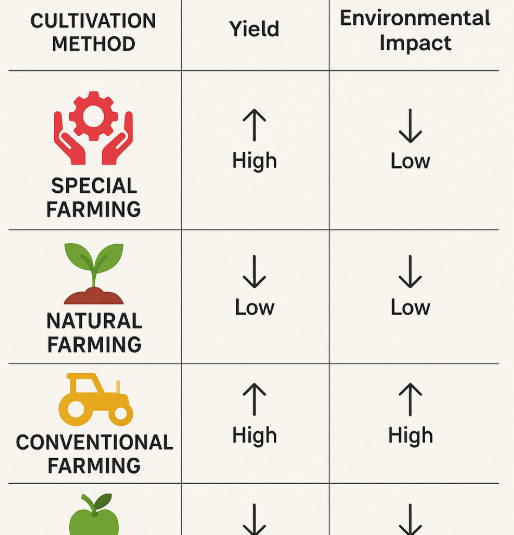

特別栽培・自然栽培・慣行栽培との比較│収量・目的・環境負荷もチェック

農業には、「有機栽培」以外にも様々な栽培方法があります。この項目では、「特別栽培」「自然栽培」「慣行栽培」といった方法と「有機栽培」を比較し、それぞれの栽培方法が持つ目的、収量、そして環境負荷の違いを明らかにします。これにより、各栽培方法の特性を深く理解し、自身の価値観に合った農産物選びや農業への関わり方を考えるきっかけとなるでしょう。

特別栽培農産物との違い

「特別栽培農産物」は、農薬や化学肥料の使用量を慣行栽培よりも減らした農産物を指します。

農薬・化学肥料使用量の基準

特別栽培農産物とは、その農産物が生産された地域の慣行栽培で使用される農薬や化学肥料の使用量に対して、以下の基準を満たすものです。

- 節減対象農薬の使用回数が5割以下

- 化学肥料の窒素成分量が5割以下

つまり、有機栽培のように化学農薬や化学肥料を一切使わないわけではなく、その量を慣行栽培よりも大幅に減らしている点が特徴です。

表示要件と消費者視点

特別栽培農産物は、「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づいて、使用した農薬と化学肥料の種類と使用回数(または使用量)が具体的に表示されます。これにより、消費者は、どれだけ農薬や化学肥料が減らされているかを明確に把握できます。

| 項目 | 有機栽培(有機JAS認証) | 特別栽培農産物 |

| 農薬使用 | 化学合成農薬原則不使用(一部の天然由来農薬は使用可) | 慣行栽培の5割以下に削減 |

| 化学肥料使用 | 化学肥料原則不使用 | 慣行栽培の5割以下に削減 |

| 認証制度 | 有機JAS認証 | なし(表示ガイドラインに基づく) |

| 表示 | 「有機JASマーク」必須 | 使用農薬・化学肥料の種類と削減率を具体的に表示 |

| コンセプト | 環境保全、生物多様性、自然循環を目指す農業全般 | 農薬・化学肥料の使用量削減による環境負荷低減と食の安全への配慮 |

消費者は、有機JASマークが付いている農産物が最も厳しい基準をクリアしていることを理解し、特別栽培農産物がそれに次ぐ環境配慮型農業の産物であることを認識して選ぶと良いでしょう。

自然栽培との違い

「自然栽培」は、農薬も肥料も一切使用せず、自然の力に任せて作物を育てる栽培方法です。

土壌管理と手入れ方法

「自然栽培」は、農薬や肥料(有機肥料を含む)を一切使用せず、土壌が本来持つ力を最大限に引き出すことを目指します。土壌は耕さず、雑草も完全に除去せず、自然の状態に近い環境で植物が育つことを重視します。これは、土壌微生物の活動や生態系のバランスを尊重し、土壌を肥沃にする自然の循環機能に委ねるという考え方に基づいています。

肥料・農薬ゼロ栽培の実態

「自然栽培」は、「肥料・農薬ゼロ栽培」とも呼ばれます。しかし、これは非常に難易度の高い栽培方法であり、収量が不安定になりやすいという課題があります。土壌の栄養分が不足したり、病害虫の被害を受けやすくなったりするため、生産者の高い技術と経験が求められます。

| 項目 | 有機栽培(有機JAS認証) | 自然栽培 |

| 肥料使用 | 有機肥料を使用 | 肥料一切不使用 |

| 農薬使用 | 化学合成農薬原則不使用(一部の天然由来農薬は使用可) | 農薬一切不使用 |

| 土壌管理 | 堆肥などによる土づくり、耕うんを行う | 原則不耕起、雑草も完全に除去しない |

| 認証制度 | 有機JAS認証あり | 公的な認証制度はなし |

| コンセプト | 環境保全、生物多様性、持続可能な農業を目指す。人為的な管理も含む。 | 自然の摂理に逆らわず、最小限の人為的介入で農業を行う。 |

| 収量 | 慣行栽培より低い傾向にあるが、安定的な収量確保を目指す。 | 不安定で、収量が低い傾向にある。 |

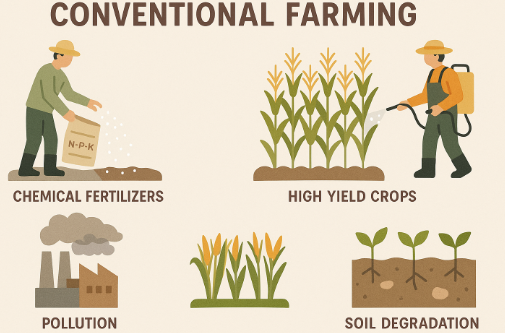

慣行栽培との違い

「慣行栽培」は、現在最も一般的に行われている農業の栽培方法です。

生産コストと収量比較

慣行栽培は、化学肥料や化学農薬を積極的に使用することで、病害虫のリスクを低減し、安定的に高い収量を確保することを重視します。これにより、単位面積あたりの生産コストを抑え、効率的な農業生産が可能です。

一方、有機栽培や自然栽培は、化学肥料や農薬を使わないため、病害虫対策や雑草対策に手間がかかり、収量も慣行栽培に比べて低くなる傾向があります。そのため、単位あたりの生産コストは高くなる傾向にあります。

環境負荷・生態系影響の観点

| 項目 | 慣行栽培 | 有機栽培(有機JAS認証) | 自然栽培 |

| 農薬使用 | 化学合成農薬を使用 | 化学合成農薬原則不使用 | 農薬一切不使用 |

| 化学肥料使用 | 化学肥料を使用 | 化学肥料原則不使用 | 肥料一切不使用 |

| 環境負荷 | 高い(土壌汚染、水質汚濁、生物多様性への影響など) | 低い(土壌の健全性、生物多様性保全、自然循環機能の維持) | 非常に低い(自然の生態系との調和) |

| 生態系影響 | 益虫や微生物への影響、生物多様性の低下 | 生物多様性の促進、土壌微生物の活性化 | 土壌微生物や昆虫など、多様な生物が共存する生態系を育む |

慣行栽培は、効率的な食料生産に貢献する一方で、化学農薬や化学肥料の過剰な使用が土壌汚染や水質汚濁、生物多様性の減少など、環境への負荷となることが指摘されています。有機栽培や自然栽培は、これらの環境負荷を低減し、持続可能な農業の実現を目指す栽培方法として注目されています。

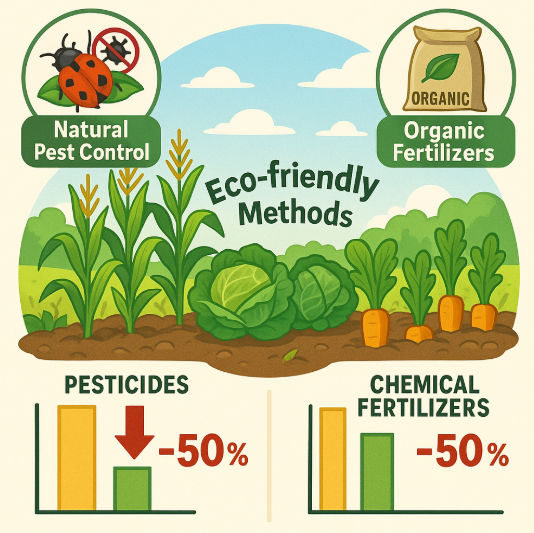

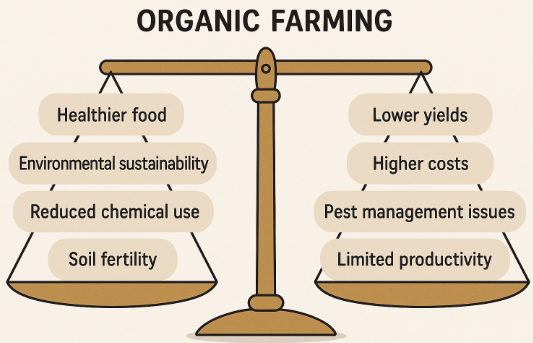

有機農業・有機栽培のメリット・デメリット│価格・収量・環境保全・食の安全

「有機農業」や「有機栽培」は、私たちの食と環境に多くの恩恵をもたらす一方で、課題も抱えています。この項目を読むと、有機農業・有機栽培が持つ多角的なメリットとデメリットを理解できます。これにより、価格や安全性、環境への影響などを考慮した上で、より賢明な選択ができるようになるでしょう。

有機農業のメリット

有機農業は、環境や食の安全に対して多くのメリットをもたらします。

食の安全性向上

有機農業は、化学合成農薬や化学肥料を原則使用しないため、農産物における残留農薬のリスクを大幅に低減できます。これにより、消費者はより安心して食材を摂取でき、特に乳幼児やアレルギーを持つ方にとっては、食の安全性の向上に繋がります。また、遺伝子組換え技術を使用しないことも、安全性への配慮の一つです。

土壌・環境保全効果

有機農業は、堆肥などの有機物を積極的に利用し、土壌微生物の活動を活発にすることで、土壌の地力を高め、健全な土壌環境を維持します。これにより、土壌浸食の防止、保水性の向上、土壌汚染の抑制といった効果が期待できます。

さらに、化学農薬の使用を控えることで、益虫や鳥類、微生物などの生物多様性が保たれ、生態系のバランスが維持されます。これは、環境保全に大きく貢献し、持続可能な農業の実現に繋がります。

有機農業のデメリット

一方で、有機農業にはいくつかのデメリットも存在します。

収量・コスト面の課題

有機農業は、化学肥料や化学農薬を使用しないため、慣行栽培に比べて収量が低くなる傾向があります。病害虫や雑草の管理に手間がかかり、収穫量が不安定になりやすいため、生産者にとっては経営上の課題となります。この収量の低さや管理の手間が、有機農産物の価格が高くなる一因でもあります。

天候リスクと管理負荷

有機農業は、化学農薬による病害虫対策が限定されるため、天候の影響を受けやすく、病害虫の発生や異常気象による収量減のリスクが高まります。また、雑草対策や病害虫の物理的防除など、生産者によるきめ細やかな管理が求められるため、慣行栽培に比べて管理負荷が大きくなります。

有機栽培のメリット・デメリット比較

有機栽培は有機農業の具体的な栽培方法であるため、基本的なメリット・デメリットは共通しますが、家庭菜園と商業規模ではその影響度が異なります。

家庭菜園での利便性

家庭菜園で有機栽培を行う場合、化学農薬や化学肥料を使わないことで、食の安全性が高まり、安心して収穫した野菜を食べられるという大きなメリットがあります。また、土づくりの過程で堆肥作りを楽しむなど、自然と触れ合う喜びを感じられます。収量が商業規模ほど求められないため、デメリットである収量の不安定さや管理負荷は比較的少なくなります。

商業規模での課題

商業規模で有機栽培を行う場合、前述の収量の不安定さ、管理負荷の大きさ、そして高い生産コストが大きな課題となります。これらの課題を克服するためには、高度な栽培技術と経営戦略が求められます。また、有機JAS認証の取得・維持にも費用と手間がかかるため、その分が価格に転嫁されることになります。

| 項目 | メリット | デメリット |

| 食の安全 | 残留農薬のリスク低減、遺伝子組換え不使用による安心感 | 慣行栽培よりも価格が高くなる傾向がある |

| 環境保全 | 土壌の地力向上、生物多様性の保全、環境負荷の低減 | 収量が低く、生産性が劣る場合がある |

| 生産性 | 土壌の健全性維持による持続的な生産が可能 | 天候や病害虫のリスクが高く、収量が不安定になりやすい |

| 作業負荷 | 土づくりや自然の力を利用した管理が可能 | 病害虫・雑草対策に手間がかかり、管理負荷が大きい |

| 消費者 | 安心して食べられる、環境意識の高い消費行動に繋がる | 価格が高いと感じる場合がある、入手できる場所が限られる |

| 生産者 | 環境に配慮した農業で社会貢献、ブランド価値向上 | 高度な技術と管理が必要、コストが高く、経営が難しい場合がある |

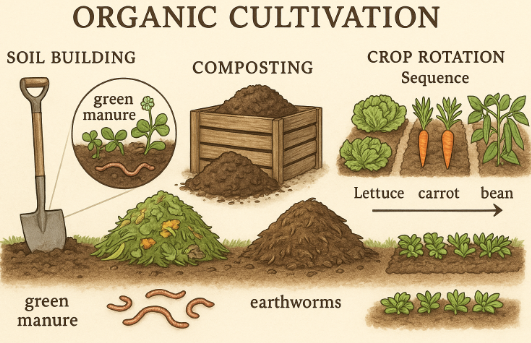

有機栽培の実践方法│土づくり手法と堆肥の作り方ポイント

有機栽培を成功させるためには、その土台となる「土づくり」が最も重要です。この項目では、有機栽培の具体的な実践方法として、土づくりの基本手順や、堆肥の作り方、そして土壌微生物の活用ポイントを解説します。この項目を読むと、家庭菜園や小規模な農業で有機栽培を始めるための具体的なステップを把握でき、健康で豊かな土壌を育むための知識が身につきます。

土づくりの基本手順

有機栽培における土づくりは、化学肥料に頼らず、土壌本来の生産力を高めることを目的とします。

輪作計画の立て方

輪作とは、同じ圃場で毎年異なる種類の作物を順番に栽培することです。これにより、以下のメリットが得られます。

- 病害虫の抑制:特定の作物に付く病害虫の発生を抑制します。

- 土壌養分のバランス維持:作物が吸い上げる養分の種類が異なるため、土壌中の特定の養分が偏って不足するのを防ぎます。

- 土壌疲労の回復:連作障害を防ぎ、土壌の地力を維持します。

輪作計画を立てる際には、ナス科、ウリ科、マメ科など、科の異なる作物を組み合わせるのが一般的です。

緑肥利用のメリット

緑肥とは、土壌にすき込んで有機物を補給し、土壌を肥沃にするために栽培される植物のことです。主なメリットは以下の通りです。

- 有機物供給:緑肥を土壌にすき込むことで、有機物が補給され、土壌微生物の活動が活発になります。

- 土壌構造の改善:緑肥の根が土壌を耕し、通気性や排水性を向上させます。

- 病害虫抑制:特定の緑肥には、病害虫を抑制する効果が期待できるものもあります。

- 雑草抑制:緑肥が土壌を覆うことで、雑草の発生を抑制します。

堆肥の種類と作り方

有機栽培では、堆肥は土づくりの要となります。

牛糞・鶏糞堆肥の製造方法

堆肥は、有機物を微生物の力で分解・発酵させたものです。代表的な堆肥には、牛糞堆肥や鶏糞堆肥があります。

- 牛糞堆肥:牛糞にワラやおがくずなどを混ぜ、切り返しを行いながら発酵させます。発酵が不十分なものは、土壌中でガスを発生させたり、病害虫の原因となることがあるため、十分に完熟させることが重要です。

- 鶏糞堆肥:鶏糞は窒素成分が高いため、他の有機物と混ぜて発酵させます。

いずれの堆肥も、水分量や温度管理が重要で、定期的な切り返しを行うことで均一な発酵を促し、良質な堆肥を作ることができます。

コンポストの温度管理

家庭で手軽に堆肥を作る方法として、コンポストがあります。生ごみや落ち葉、剪定枝などをコンポスト容器に入れ、微生物の力を借りて分解・発酵させます。

コンポストの温度管理は、良質な堆肥を作る上で非常に重要です。

- 温度上昇:発酵が活発になると温度が上昇します(50~70℃程度)。これは微生物が有機物を分解している証拠です。

- 切り返し:定期的に切り返しを行い、酸素を供給することで、微生物の活動を促進し、均一な発酵を促します。

- 水分調整:水分が多すぎると嫌気性発酵が進み悪臭の原因となり、少なすぎると発酵が進みません。適切な水分量(手で握って水が染み出る程度)を保つことが大切です。

土壌微生物の活用

有機栽培では、土壌微生物の力を最大限に活用することが、健康な土壌を育む鍵となります。

有用微生物資材の導入

土壌には、多種多様な微生物が生息しており、その中には作物の生育を助ける「有用微生物」も多く存在します。有機栽培では、これらの有用微生物を増やすために、堆肥の投入だけでなく、有用微生物資材(EM菌など)を導入することもあります。有用微生物が活発に活動することで、土壌の団粒構造が促進され、通気性や保水性が向上し、作物の根が張りやすくなります。

土壌検査と改良

有機栽培を始める前や、定期的に土壌検査を行うことは非常に有効です。土壌検査によって、土壌のpH(酸度)、主要な養分の過不足、有機物の含有量などを把握できます。

| 項目 | 概要 | 目的 |

| 土壌pH | 土壌の酸性度・アルカリ性度 | 作物の種類に応じた適切なpHに調整し、養分の吸収効率を高める。 |

| 養分分析 | 窒素、リン酸、カリウムなどの含有量 | 不足している養分を堆肥や有機肥料で補い、過剰な養分による障害を防ぐ。 |

| 有機物含有量 | 土壌中の有機物の割合 | 土壌の地力や保水性、通気性の指標となる。不足していれば堆肥を投入。 |

土壌検査の結果に基づいて、不足している養分を補ったり、pHを調整したりすることで、より効果的な土づくりと土壌改良が可能になります。

有機農業の転換期間│病害虫管理と無農薬栽培の実践ステップ

慣行農業から「有機農業」へと移行するには、「転換期間」と呼ばれる移行期間が必要です。この項目では、有機農業への転換期間の要件と流れ、病害虫管理の手法、そして無農薬栽培の実践ステップを解説します。この項目を読むことで、有機農業への移行を検討している生産者の方や、家庭菜園で無農薬栽培に挑戦したい方が、安心して取り組むための具体的な手順や注意点を把握できます。

転換期間の要件と流れ

有機JAS認証を取得するには、圃場が一定期間、有機JAS規格に適合した管理を行っている必要があります。

3年以上の転換期間基準

農林水産省が定める有機JAS規格では、圃場において、化学合成農薬や化学肥料を最後に使用した日から、農産物を有機農産物として収穫するまでの間に、原則として3年以上の転換期間を設けることが義務付けられています。

この期間は、過去に土壌中に残留していた化学物質が分解され、土壌の自然循環機能が回復するために必要とされます。

転換期間中の管理ポイント

転換期間中も、有機JAS規格に準じた栽培管理が求められます。

- 記録の徹底:栽培履歴、使用資材、病害虫の発生状況など、詳細な記録を毎日つける必要があります。

- 土づくり:堆肥や緑肥の投入、輪作などを通じて、土壌の地力を段階的に高めていきます。

- 病害虫・雑草対策:化学合成農薬に頼らない物理的防除や生物的防除、手作業による除草など、有機的な管理手法を導入します。

- 隔離:周囲の圃場からの農薬飛散を防ぐため、物理的な隔離(防風ネットなど)や緩衝帯の設置が必要となる場合があります。

病害虫管理の手法

有機農業では、化学合成農薬に頼らず、自然の摂理を活かした病害虫管理が重要になります。

物理的防除(ネット・遮光)

物理的防除は、病害虫が作物に接近するのを物理的に防ぐ方法です。

- 防虫ネット:害虫の侵入を防ぐために、圃場全体や個々の作物にネットをかける方法です。

- 遮光資材:特定の害虫は強い光を嫌うため、遮光資材を利用することで寄生を防ぐ効果が期待できます。

- 粘着シート・捕虫器:害虫を誘引して捕獲するシートや機器を利用します。

- 手作業による除去:害虫や病気にかかった葉などを早期に発見し、手作業で除去します。

生物的防除(天敵利用)

生物的防除は、害虫の天敵となる生物を利用して、害虫の数を抑制する方法です。

- 天敵昆虫の利用:アブラムシの天敵であるテントウムシや、ハダニの天敵であるカブリダニなどを圃場に放飼します。

- 微生物農薬の利用:特定の病原菌や害虫にのみ作用する微生物を利用した農薬(例:B.t.水和剤など)を使用します。

- 生物多様性の促進:圃場周辺に天敵が住み着きやすい環境(花や草などを植える)を整えることで、自然に天敵を増やすことができます。

無農薬栽培のステップアップ

有機農業への転換は、段階的に進めることで成功率が高まります。

段階的技術導入方法

いきなり全ての圃場を有機JAS認証対応にするのではなく、まずは一部の区画で無農薬栽培や減農薬栽培から始めるのが現実的です。

- 減農薬・減化学肥料栽培:まずは農薬や化学肥料の使用量を慣行栽培の半分以下に減らす「特別栽培農産物」の基準を目指します。

- 無農薬栽培:化学合成農薬の使用を完全にやめ、病害虫対策を物理的防除や生物的防除に切り替えます。

- 無化学肥料栽培:化学肥料の使用もやめ、堆肥や緑肥による土づくりを本格的に行います。

- 有機JAS認証取得:転換期間を経て、最終的に有機JAS認証の取得を目指します。

このように段階的に技術を導入することで、生産者は栽培管理のノウハウを蓄積し、リスクを低減しながら有機農業へと移行できます。

記録・検査体制の構築

有機農業、特に有機JAS認証を目指す場合は、徹底した記録と定期的な検査が不可欠です。

- 栽培記録:いつ、何を、どこで、どのように栽培したか、どのような資材を使用したかなどを詳細に記録します。

- 土壌検査:定期的に土壌検査を行い、土壌の状態を把握し、土壌改良に役立てます。

- 認証機関との連携:有機JAS認証取得後は、登録認証機関による定期的な検査や監査を受けることになります。日々の記録が、これらの審査の際に重要な資料となります。

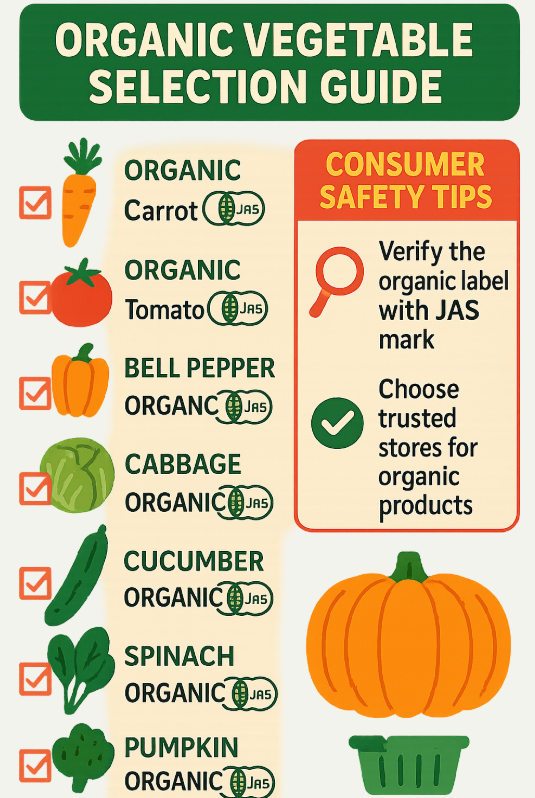

【消費者向け】有機野菜の選び方│オーガニック安全性と表示の見極め方

「有機野菜」や「オーガニック食品」は、食の安全や環境への意識の高まりとともに、多くの消費者に選ばれるようになりました。しかし、様々な表示がある中で、どれが本当に信頼できる有機食品なのか迷うこともあるでしょう。この項目を読むと、有機JASマークのチェックポイントや、無農薬表示の信頼性の見極め方、そしてトレーサビリティの重要性までを理解できます。これにより、あなたは「有機」と「オーガニック」と表示された食品の安全性を正しく判断し、賢い選択ができるようになるでしょう。

オーガニック食品の安全性確認

「オーガニック」という言葉は、国際的には「有機」とほぼ同義で使われます。日本でオーガニック食品の安全性を確認する上で最も重要なのが「有機JASマーク」です。

有機JASマークのチェックポイント

スーパーなどで有機農産物や有機加工食品を選ぶ際、以下の点をチェックしましょう。

- 有機JASマークの有無:これが最も重要です。有機JASマークがなければ、その農産物や加工食品は「有機」「オーガニック」と表示して販売することは法律で禁止されています。

- JASマークの有効性:マークに登録認証機関の名称が記載されているか、マークのデザインが農林水産省の定めたものと一致しているかなどを確認できるとより安心です。

- 原材料表示:加工食品の場合は、使用されている原材料に有機JAS認証を受けたものがどれだけ使われているかを確認しましょう。

第三者認証の重要性

有機JAS認証は、国が定めた基準に基づき、第三者機関である登録認証機関が審査・認証を行う制度です。これにより、生産者や販売者が自主的に「有機」と称するだけでなく、中立的な立場の機関が厳しく審査しているため、高い信頼性が保証されます。

この第三者認証があることで、消費者は「有機JASマーク」を信頼して食品を選ぶことができるのです。

無農薬表示の信頼性見極め

「無農薬」という表示は、消費者にとって魅力的ですが、その信頼性には注意が必要です。

表示誤認リスクと対策

前述の通り、「無農薬」という表示には、有機JASマークのような公的な認証制度がありません。そのため、以下のような表示誤認リスクがあります。

- 誤解を招く表示:「無農薬」と表示されていても、有機JAS規格に準じた管理がなされているとは限りません。

- 残留農薬のリスク:周辺の圃場からの農薬飛散や、過去の土壌中の残留農薬の影響が完全にゼロとは限りません。

消費者が表示誤認を避けるための対策としては、以下の点が挙げられます。

- 有機JASマークの確認:「有機」や「オーガニック」と表示された食品を購入する際は、必ず有機JASマークの有無を確認する。

- 生産者の情報確認:生産者がどのような栽培方法を実践しているのか、その情報が公開されている場合は積極的に確認する。

購入時の確認項目

「無農薬」と謳われている農産物を購入する際に、以下の項目を確認することで、より信頼性を見極めることができます。

| 項目 | 確認内容 | 信頼性への影響 |

| 有機JASマーク | マークの有無 | マークがあれば高い信頼性。なければ信頼性は低い。 |

| 生産者の情報 | どのような栽培方法か、土づくりや病害虫対策の方針、圃場の情報など | 具体的な情報が公開されているほど信頼性が高い。 |

| 販売場所 | 専門の有機食品店、生産者直売所など | 信頼できる流通経路であれば、信頼性が高い傾向がある。 |

| 見た目 | 多少の虫食いや形が不揃いな場合があるか(必ずしも信頼性を示すものではないが、自然栽培に近い傾向) | 参考程度。見た目が良くても有機でない場合もある。 |

| 価格 | 慣行栽培品と比較して高価かどうか | 有機栽培は生産コストがかかるため、極端に安い場合は注意が必要。 |

トレーサビリティとエシカル消費

食の安全や持続可能性への意識が高まる中、「トレーサビリティ」と「エシカル消費」が注目されています。

産地情報の重要性

トレーサビリティとは、食品の生産から消費までの過程を追跡できることです。有機農産物においては、生産者、栽培方法、収穫日、認証機関などの産地情報が明確に示されていることが重要です。

- 安心感:産地情報が明確であれば、消費者はその食品がどこで、どのように作られたかを確認でき、より安心感を得られます。

- 問題発生時の特定:万が一、食品に関する問題が発生した場合でも、トレーサビリティが確保されていれば、原因を迅速に特定し、対応することができます。

生産者とのコミュニケーション

エシカル消費とは、人や社会、環境、地域に配慮した消費行動のことです。有機農産物を選ぶことは、このエシカル消費の代表的な例と言えます。

- 直接購入:生産者から直接農産物を購入することで、栽培方法や生産者の想いを直接聞くことができ、より深い信頼関係を築けます。

- 地域コミュニティへの参加:地域の農業イベントや直売所に足を運ぶことで、生産者と交流し、食や農業への理解を深めることができます。

このように、有機JASマークの確認に加え、生産者の情報やトレーサビリティに注目することで、より信頼できる有機食品を選び、持続可能な食の未来に貢献できるでしょう。

行動を促す結論│信頼できる有機栽培のコツを意識して安心な未来を手に入れよう

これまでの解説で、「有機農業」と「有機栽培」の定義、認証制度、他の栽培方法との違い、そしてメリット・デメリットを深く理解できたことと思います。最後に、これらの知識を活かし、あなたが安心して「有機」食品を選び、持続可能な食の未来を築くための具体的なアクションプランを提案します。

読者へのアクションプラン

初めての家庭菜園スタートガイド

「有機栽培」に興味を持ったあなたは、まずは家庭菜園で有機栽培を始めてみませんか?小さな一歩が、食への意識を大きく変えるきっかけになります。

- ステップ1: 土づくりから始めよう

- プランターや庭の土壌に、まずは堆肥を混ぜてみましょう。市販の有機栽培用の土を使用するのも良いでしょう。

- 生ごみをコンポストで堆肥にするなど、身近なところから循環型の土づくりを体験してみるのもおすすめです。

- ステップ2: 育てやすい野菜から挑戦

- 初めての有機栽培には、病害虫に強く、比較的育てやすいミニトマト、キュウリ、ラディッシュなどがおすすめです。

- 種や苗を選ぶ際は、「有機JAS認証」を受けたものや、信頼できる種苗会社のものを選択しましょう。

- ステップ3: 自然の力を借りる

- 病害虫対策には、防虫ネットや手作業での除去を試みましょう。

- 土壌の微生物を意識し、土を常に健康な状態に保つことを心がけてください。

信頼できる認証農産物の選択ポイント

スーパーなどで「有機」や「オーガニック」と表示された食品を購入する際は、信頼性を見極めるための以下のポイントを意識しましょう。

- 有機JASマークの有無:最も重要なチェックポイントです。必ず有機JASマークが付いていることを確認してください。

- 生産者の情報開示:生産者の名前や産地、栽培方法に関する情報が明確に表示されているか確認しましょう。トレーサビリティが確保されている食品は、より信頼性が高いと言えます。

- 第三者認証の有無:有機JAS認証は第三者機関による認証ですので、その信頼性を理解して食品を選びましょう。

- 価格と品質のバランス:有機農産物は生産コストがかかるため、慣行栽培品に比べて価格が高めになる傾向があります。極端に安い場合は、表示内容を再確認することをおすすめします。

持続可能な食の未来を実現するために

私たちの食の選択は、環境や社会に大きな影響を与えます。有機農業や有機栽培を支援し、持続可能な食の未来を実現するために、あなたにできることはたくさんあります。

- 地域コミュニティへの参加:地元の直売所やファーマーズマーケットに足を運び、地域の有機農家と交流してみましょう。生産者の顔が見える関係は、食への安心感を深めます。

- エシカル消費を広める方法:有機農産物を選ぶことは、環境保全や生物多様性の維持に貢献するエシカル消費の一つです。あなたの選択が、持続可能な食のあり方を広める力になります。SNSやブログで有機農業の良さを発信したり、友人や家族に有機農業のメリットを伝えたりすることも、エシカル消費を広める一助となります。

「有機農業」「有機栽培」は、単なる栽培方法に留まらず、私たちの食と環境、そして未来の社会をより良くするための大切な考え方です。今日のあなたの選択が、安心で豊かな未来を創る一歩となることを願っています。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。