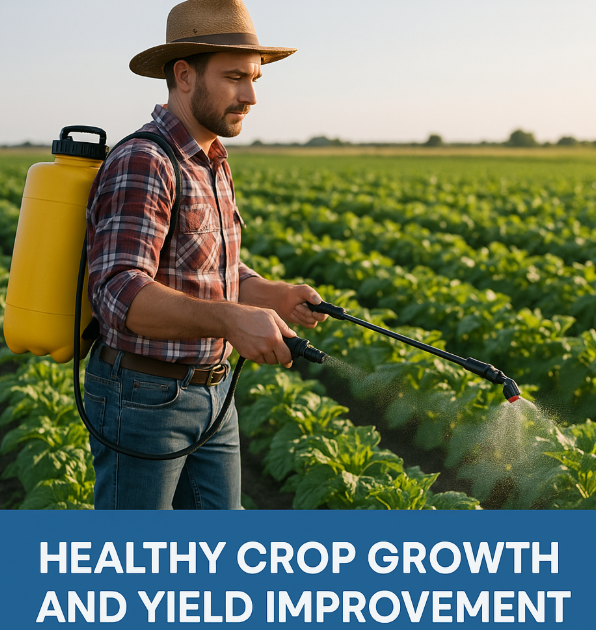

有機農業において、液肥は作物の健全な育成と土壌環境の改善に欠かせない存在です。化学肥料に頼らず、自然の力を最大限に引き出す栽培を目指す上で、有機液肥の役割はますます重要になっています。このガイドでは、有機液肥に関するあらゆる疑問を解消し、実践に役立つ情報を提供します。

- 有機液肥の基礎知識と種類

- 自家製液肥の作り方と注意点

- 効果的な使い方と施肥方法

この項目を読むと、化学肥料に頼らず、より自然で安全な有機農業を実践するための液肥の知識と活用法を習得し、収量や品質向上といったメリットを感じられます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、過剰施肥によるダメージや期待通りの効果が得られないといった失敗をしやすくなるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

目次

1. はじめに:有機農業で液肥がされる理由とメリット

1.1 有機農業における液肥の背景

有機農業における液肥の背景には、環境負荷の低減と持続可能な農業への強い関心があります。近年、消費者意識の高まりとともに、食の安全や環境への配慮が重視されるようになり、化学肥料や農薬に依存しない有機栽培が注目されています。こうした中で、液肥は土壌の健康を維持し、作物の生育を促進する有効な手段として脚光を浴びています。特に、有機認証を取得した農地での使用が可能な有機液肥は、有機農業の実践者にとって不可欠な資材となっています。

1.2 即効性×持続性で収量・品質向上を実現する理由

即効性×持続性で収量・品質向上を実現する理由は、液肥に含まれる養分が水に溶けた状態で存在するため、作物が根から素早く吸収できる即効性がある点にあります。これにより、作物の生育初期や養分が不足しがちな時期にタイムリーな栄養補給が可能です。さらに、有機液肥は土壌中の微生物の餌となり、微生物活性化を促します。微生物の活動が活発になることで、土壌の団粒構造が発達し、通気性や排水性、保肥力が向上するなど、土壌環境が持続的に改善されます。この土壌環境の改善が、作物の健全な根張りを促し、結果として病害虫への抵抗力や光合成能力を高め、収量や品質の向上に繋がるのです。

2. 有機液肥とは?基礎知識と成分比較

2.1 有機液肥の定義と液体肥料との違い

有機液肥とは、動物の排泄物、植物の残渣、魚介類など、天然由来の有機物を原料とし、それらを発酵・熟成させることで液状にした肥料の総称です。これに対し、一般的な液体肥料には、化学的に合成された無機物を主成分とする化成液肥も含まれます。したがって、有機液肥は液体肥料の一種ではありますが、その原料と製造プロセス、そして土壌や環境への影響という点で明確な違いがあります。有機液肥は微生物の働きを助け、土壌の生命力を高めることを目指す点が、化成液肥とは一線を画します。

2.1.1 固形肥料 vs 液体肥料

固形肥料と液体肥料は、それぞれ異なる特性を持ち、栽培の目的に応じて使い分けられます。固形肥料は土壌に施した後、ゆっくりと分解され、養分が持続的に供給されるため、長期的な肥効を期待する場合に適しています。これに対し、液体肥料は水に溶けているため、作物が養分を素早く吸収できるのが最大のメリットです。特に、生育の途中で養分が不足した場合や、特定の生育段階で迅速な栄養補給が必要な場合に効果的です。施肥方法も異なり、固形肥料は土に混ぜ込んだり、株元に置いたりするのに対し、液体肥料は水で希釈して土壌に与える土壌灌注や、葉に直接散布する葉面散布が可能です。

2.1.2 有機液肥と化成液肥の比較ポイント

有機液肥と化成液肥の比較ポイントは、原料、養分吸収効率、土壌への影響、そして環境負荷の4点に集約されます。有機液肥は、前述の通り動植物由来の有機物を原料とし、微生物の働きを通じて養分を供給します。このため、養分の供給は比較的緩やかですが、土壌微生物の活性化を促し、土壌改良に大きく貢献します。一方、化成液肥は化学合成された窒素、リン酸、カリなどの無機物を主成分とし、養分が速やかに作物に吸収されますが、土壌微生物への直接的な影響は小さいとされています。環境負荷の面でも、有機液肥は自然界の物質を循環させるため、より持続可能な農業に適していると言えるでしょう。

2.2 窒素・リン酸・カリ・微量要素の役割

液肥に含まれる主要な養分である窒素、リン酸、カリ、そして微量要素は、それぞれ作物の健全な生育に不可欠な役割を担っています。これらを適切に補給することで、作物の最大限の能力を引き出すことができます。

- 窒素(N): 葉や茎の成長を促進し、植物全体の緑色を濃くする役割があります。特に生育初期の段階で多く必要とされ、不足すると葉の色が薄くなったり、生育が停滞したりします。

- リン酸(P): 花や実の形成を促し、根の発育や開花・結実をサポートします。また、作物のエネルギー代謝にも深く関与し、丈夫な体に育てるために重要な成分です。

- カリ(K): 根や茎を丈夫にし、作物の病害虫や乾燥、低温などのストレスに対する抵抗力を高めます。品質向上にも寄与し、果実の肥大や糖度の向上にも影響を与えます。

- 微量要素: 作物の成長に必要な量はごくわずかですが、生理機能を円滑にし、主要養分の吸収や代謝を助ける重要な役割を担っています。鉄、マンガン、ホウ素、銅、亜鉛などがあり、不足すると特有の欠乏症を引き起こすことがあります。有機液肥には、これらの微量要素がバランス良く含まれていることが多いです。

2.3 N-P-K比較表(有機液肥 成分 比較)

有機液肥のN-P-K(窒素–リン酸–カリ)成分は、その原料や発酵方法によって大きく異なります。作物の生育段階や目的に合わせて、適切なN-P-K比率の液肥を選ぶことが重要です。

| 有機液肥の種類(代表例) | 主な原料 | N-P-K比率(目安) | 特徴 |

| 魚粉液肥 | 魚類 | 4-2-1程度 | 窒素とアミノ酸が豊富、即効性が高い |

| 油粕液肥 | 大豆粕、菜種粕など | 5-2-1程度 | 窒素が中心、緩効性で持続的な肥効 |

| 米のとぎ汁液肥 | 米のとぎ汁 | 微量 | 微生物の活性化、土壌改善 |

| 海藻エキス液肥 | 海藻 | 1-0-4程度 | 微量要素、生理活性物質が豊富、品質向上 |

| ぼかし液肥(自作) | 米ぬか、油粕、魚かすなど | 多様 | 発酵度合いで変動、土壌改良効果が高い |

この表はあくまで目安であり、製品によって成分は大きく異なります。必ず製品パッケージに記載されたN-P-K比率を確認し、作物の生育状況や土壌の状態に合わせて選びましょう。特に、自作する液肥の場合は、原料の成分を考慮し、バランス良く配合することが成功の鍵となります。

2.4 pH調整とBrix(糖度)の基礎

有機農業において液肥を効果的に活用するためには、土壌のpH調整と、作物の品質指標であるBrix(糖度)の理解が不可欠です。土壌のpHは、作物が養分を吸収できるかどうかに大きく影響します。ほとんどの作物は弱酸性から中性の土壌(pH6.0~7.0)を好みますが、pHが極端に酸性またはアルカリ性に傾くと、特定の養分が不溶化し、作物が吸収できなくなります。有機液肥の中には、発酵の過程で酸性になるものもあるため、施用前にpHを測定し、必要に応じて草木灰などでpH調整を行うことが推奨されます。

一方、Brix(糖度)は、果実や野菜の可溶性固形物、主に糖分の含有量を示す指標であり、作物の品質や味を評価する上で重要な要素です。有機液肥の適切な施用は、作物の光合成能力を高め、根張りを促進することで、糖度の向上に寄与すると考えられます。特に、アミノ酸や海藻エキスを含む液肥は、作物の生理活性を高め、Brix値の向上に効果があると言われています。これらの基礎知識を持つことで、単に養分を補給するだけでなく、土壌環境を整え、作物の品質を最大限に引き出す有機液肥の使い方が可能になります。

3. 有機液肥の種類:植物性・動物性・微生物系を徹底解説

3.1 植物性液肥

3.1.1 魚粉液肥の特徴と効果

魚粉液肥は、魚の残渣(骨、内臓など)を発酵・液状化したもので、有機液肥の中でも特に窒素とアミノ酸を豊富に含むことが特徴です。アミノ酸は作物の体内でタンパク質の構成要素となるため、魚粉液肥は速やかに吸収され、特に葉物野菜の生育促進や葉色の改善に効果を発揮します。また、微生物の餌となりやすいため、土壌中の微生物活性化を促し、土壌改良にも寄与します。ただし、魚粉液肥は独特の臭いがあるため、家庭菜園で使用する際は、周囲への配慮や適切な臭い対策が必要です。

3.1.2 海藻エキス液肥のメリット

海藻エキス液肥は、海藻から抽出された天然のエキスを主成分とする液肥です。この液肥の最大のメリットは、微量要素や植物ホルモン、アミノ酸など、作物の健全な生育に必要な多様な生理活性物質を豊富に含んでいる点です。海藻エキス液肥は、作物のストレス耐性(乾燥、塩害、病害虫など)を高め、根張りを促進し、光合成能力を強化する効果が期待できます。その結果、作物の品質向上、特に糖度や栄養価の増加に繋がりやすいと言われています。比較的臭いが少なく、家庭菜園でも使いやすい種類の一つです。

3.2 動物性液肥

3.2.1 油粕液肥の成分と活用法

油粕液肥は、大豆、菜種、ごまなどの油を搾った後の油粕を原料とし、水を加えて発酵・熟成させた液肥です。主に窒素を豊富に含んでおり、作物の葉や茎の成長を促す効果が期待できます。油粕液肥は、養分がゆっくりと放出される緩効性の特徴を持つため、持続的な肥効を期待したい場合に有効な活用法です。土壌中で微生物によって分解される過程で土壌改良にも寄与します。自家製で作り方も比較的シンプルですが、発酵に時間がかかり、臭いが発生しやすいデメリットもあります。

3.2.2 発酵液肥の原理と種類

発酵液肥とは、動植物の有機物を微生物の働きによって発酵・分解させた液肥全般を指します。発酵の原理は、微生物が有機物を分解する際に養分を作物が吸収しやすい形(アミノ酸や低分子の有機酸など)に変換することです。このプロセスにより、液肥の即効性が高まるとともに、微生物そのものやその代謝産物が土壌に供給され、微生物の活性化を促します。発酵液肥には様々な種類があり、米のとぎ汁液肥、ぼかし肥を発酵させたもの、家畜糞尿を発酵させたものなどがあります。種類によって成分や効果が異なるため、目的に合わせて選ぶことが重要です。

3.3 微生物資材入り液肥

3.3.1 EM菌入り液肥のしくみ

EM菌(有用微生物群)入り液肥は、乳酸菌、酵母、光合成細菌などの有用な微生物を液肥に配合したものです。そのしくみは、EM菌が土壌中で活動することで、土壌の微生物相を改善し、土壌団粒構造の形成を促進することにあります。EM菌は、土壌中の有機物を分解し、作物が吸収しやすい養分に変えるだけでなく、病害虫の原因となる悪玉微生物の増殖を抑える効果も期待されています。これにより、作物の健全性を高め、病害虫対策にも寄与すると言われています。家庭菜園でも広く利用されており、土壌の活力を高める目的で使われます。

3.3.2 CS(コーン・スロリージ)とは

CS(コーン・スロリージ)は、トウモロコシの搾りかすを発酵させて作られた液肥です。トウモロコシ由来の豊富な養分と、発酵過程で生成される多様な微生物やアミノ酸が特徴です。CSの主な効果は、土壌微生物の活性化と土壌改良です。土壌中の微生物の餌となり、微生物の種類と量を増やし、土壌団粒構造の形成を促進します。これにより、土壌の保水性や通気性が向上し、作物の根張りが良くなり、結果として収量向上や品質改善に繋がると期待されています。特に、連作障害の改善や土壌疲労の軽減にも効果的と言われています。

3.4 各種類の成分・効果・コストパフォーマンス比較表

有機液肥には様々な種類があり、それぞれに独自の成分、効果、そしてコストパフォーマンスがあります。目的に応じて最適な液肥を選ぶための比較表を以下に示します。

| 種類 | 主な原料 | 主な成分 | 主な効果 | コストパフォーマンス |

| 魚粉液肥 | 魚類 | 窒素、アミノ酸 | 根張り促進、葉物生育促進、品質向上 | 中~高 |

| 海藻エキス液肥 | 海藻 | 微量要素、生理活性物質、アミノ酸 | ストレス耐性向上、品質向上、糖度向上 | 高 |

| 油粕液肥 | 油粕(大豆、菜種など) | 窒素が中心、緩やかな養分供給 | 持続的な生育促進、土壌改良 | 中 |

| 発酵液肥(一般的な) | 各種有機物 | 多様(発酵度合いによる) | 土壌改良、微生物活性化、養分吸収促進 | 低(自作の場合) |

| EM菌入り液肥 | EM菌、糖蜜など | 微生物、アミノ酸、有機酸 | 土壌改良、病害虫対策、土壌微生物の増やす | 中~高 |

| CS | トウモロコシ搾りかす | 微生物、アミノ酸、有機酸、微量要素 | 微生物活性化、土壌改良、収量向上 | 中 |

この表は、あくまで一般的な傾向を示したものです。実際の製品の成分や効果は、メーカーや製造方法によって異なりますので、購入前には必ず製品情報を確認し、ご自身の栽培環境や目的に合致するかを検討することが大切です。

4. 有機液肥のメリット・デメリット総まとめ

4.1 メリット

4.1.1 即効性と養分吸収効率の向上

有機液肥の最大のメリットの一つは、その即効性にあります。水に溶けた状態で存在する養分は、土壌中の根から直接、または葉面散布によって葉から効率的に吸収されます。これにより、作物の生育段階で急な養分不足が生じた際や、開花期や結実期など、特定の時期に集中的な養分供給が必要な場合に、迅速な対応が可能です。固形肥料のように分解を待つ必要がないため、タイムリーな施肥管理ができ、作物のストレスを軽減し、健全な生育をサポートします。この高い養分吸収効率は、作物の成長を加速させ、結果として収量向上に直結する重要な要素となります。

4.1.2 土壌微生物活性化と環境保全

有機液肥は、土壌微生物にとって貴重な栄養源となります。液肥に含まれる有機物が微生物の餌となることで、土壌中の微生物の活動が活発になり、その種類と量が増加します。微生物活性化は、土壌の団粒構造の形成を促進し、通気性、排水性、保水性、保肥力といった土壌の物理性を改善します。これにより、根が健全に伸長できる環境が整い、作物の養分吸収能力がさらに向上します。さらに、有機液肥の使用は、化学肥料に比べて環境への負荷が低いというメリットも持ちます。自然由来の原料を使用するため、地下水汚染のリスクを低減し、持続可能な農業の実践に貢献することができます。

4.1.3 収量・品質向上事例

有機液肥の適切な活用は、作物の収量と品質の両面で顕著な効果をもたらすことが、多くの成功事例で示されています。例えば、アミノ酸を豊富に含む液肥を施用したトマトが、糖度が高く、風味豊かな品質へと改善されたり、葉物野菜の収量が著しく増加した事例が報告されています。また、微生物資材入り液肥によって土壌微生物が活性化し、作物の根張りが良くなった結果、病害虫への抵抗力が増し、健全に生育することで収量が安定したという声も聞かれます。これらの事例は、有機液肥が単なる養分補給材に留まらず、作物の持つ潜在能力を最大限に引き出し、豊かな収穫へと導く強力なツールであることを示しています。

4.2 デメリット

4.2.1 コスト・手間・管理の難しさ

有機液肥のデメリットの一つとして、市販品の場合、一般的な化成肥料に比べてコストが高くなる傾向がある点が挙げられます。これは、原料の調達や発酵・製造に手間がかかるためです。また、自家製液肥を選ぶ場合は、原料の収集、発酵させるための容器の準備、定期的な撹拌やガス抜き、適切な発酵期間の管理など、時間と手間がかかります。さらに、液肥は濃縮されていることが多いため、作物や生育段階に合わせた適切な希釈倍率の調整が必要であり、この管理が初心者にとっては難しいと感じる場合があります。これらの手間や管理の難しさが、有機液肥導入の障壁となることもあります。

4.2.2 臭い対策と発酵失敗リスク

有機液肥、特に魚粉や油粕などの動物性有機物を原料とする自家製液肥は、発酵過程で独特の臭いを発生させることがあります。この臭いは、近隣住民とのトラブルの原因になったり、家庭菜園での使用をためらわせる要因となる場合があります。そのため、密閉容器の使用、換気の良い場所での発酵、EM菌などの微生物資材の活用による臭い軽減など、適切な臭い対策が不可欠です。また、発酵が適切に行われないと、腐敗臭がしたり、微生物の活動が停滞して液肥としての効果が期待できないばかりか、かえって作物に悪影響を及ぼす発酵失敗リスクも存在します。

4.2.3 過剰施肥による作物ダメージ

液肥は即効性が高く、作物が養分を素早く吸収できるメリットがある反面、施しすぎると作物にダメージを与えるリスクがあります。過剰施肥は、肥料焼けと呼ばれる現象を引き起こし、葉の先端が枯れたり、根が傷んだりすることがあります。これは、土壌中の養分濃度が急激に高まることで、作物から水分が奪われてしまうために起こります。特に、有機液肥の中には窒素成分が多いものや、発酵によって成分が濃縮されているものもあるため、適切な希釈倍率を守り、与える量や頻度を慎重に管理することが重要です。施しすぎのサインを見逃さず、迅速な対応をすることが作物を守る上で不可欠です。

5. 【目的別】液肥の選び方と市販おすすめランキング

5.1 選び方のポイント

5.1.1 成分別(植物性 vs 動物性 vs 微生物系)

有機液肥を選ぶ際には、まず成分に着目し、作物の生育段階や目的に合わせて適切な種類を選びましょう。植物性液肥(海藻エキスなど)は微量要素や生理活性物質が豊富で、作物のストレス耐性向上や品質向上に効果的です。動物性液肥(魚粉、油粕など)は窒素やアミノ酸が多く、葉や茎の成長を促進し、即効性が期待できます。一方、微生物系液肥(EM菌、CSなど)は、土壌微生物の活性化を促し、土壌改良や病害虫対策に寄与します。これらの成分の特徴を理解することで、より効果的な液肥選びが可能になります。

5.1.2 有機JAS認証対応商品の確認方法

有機JAS認証を取得した圃場で液肥を使用する場合、その液肥が有機JAS規格に対応しているかどうかの確認は必須です。有機JAS認証の対象となる農産物の生産に使用できる資材は、その原料や製造工程において厳格な基準を満たす必要があります。具体的には、化学合成された添加物が含まれていないか、遺伝子組み換え技術が使用されていないかなどが確認されます。有機JAS認証対応商品には、通常、パッケージに認証マークが明記されています。また、資材メーカーの公式サイトや、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)などが公開している「有機JAS適合資材リスト」で確認することも重要です。これにより、安心して有機JASに適合した液肥を選ぶことができます。

5.1.3 コストパフォーマンス評価基準

液肥のコストパフォーマンスは、単に購入価格の安さだけで判断するのではなく、その液肥がもたらす効果と、長期的な視点での費用対効果を総合的に評価することが重要です。高価な液肥であっても、少量で大きな効果が得られたり、収量や品質が大幅に向上することで、結果的に投資に見合う、あるいはそれ以上のメリットが得られる場合があります。また、希釈倍率もコストパフォーマンスに直結します。高濃度で希釈倍率が高い製品は、一回の購入で長く使用できるため、見かけの価格が高くても結果的に低コストになることがあります。これらの要素を考慮し、自身の栽培規模や作物、目的に最適なコストパフォーマンスを持つ液肥を見極めることが大切です。

5.2 市販おすすめランキング

5.2.1 アミノ酸系液肥トップ3

アミノ酸系液肥は、作物の光合成能力を高め、品質向上に特に効果が期待できる種類です。作物の体内でのアミノ酸合成を助け、ストレス耐性を向上させると言われています。以下に、市販されているアミノ酸系液肥の中でも特に評判の良い製品を3つご紹介します。

- アミノール:バランスの取れたアミノ酸と微量要素を含み、様々な作物に利用可能です。根張りを良くし、品質向上に貢献します。

- 植物性アミノ酸液肥「ぐんぐん」:植物由来のアミノ酸に特化しており、有機JAS対応品も多いです。葉物野菜や果菜類の生育促進におすすめです。

- ALFE(アルフェ):アミノ酸と海藻エキスを組み合わせた製品で、ストレス耐性の向上と品質向上に優れた効果が期待できます。

(注:具体的な商品名や評判は市場の変動や地域によって異なるため、購入前に最新の情報を確認することをおすすめします。)

5.2.2 植物性エキス系おすすめ製品

植物性エキス系液肥は、海藻エキスやその他の植物由来成分を主原料とし、微量要素や生理活性物質を供給することで作物の健康をサポートします。

- 海藻源:豊富な微量要素とアミノ酸を含み、作物の抵抗力を高め、品質向上に寄与します。特に果実の肥大や糖度向上に効果が期待されます。

- ネイチャーエイド:複数の植物由来エキスをブレンドした液肥で、土壌の微生物活性化と作物の生育促進を両立させます。

これらの製品は、化学肥料に頼らずに作物の活力を高めたい有機農業の実践者や家庭菜園愛好家におすすめです。

5.2.3 微生物系人気商品の評判

微生物系液肥は、有用微生物の働きによって土壌環境を改善し、作物の健全性を高めることを目的としています。

- EM活性液:EM菌を主成分とし、土壌改良、病害虫対策、臭い対策に広く利用されています。自家製液肥の発酵促進にも使われます。

- 土壌改良材「えひめAI-1」:酵母、乳酸菌、納豆菌などからなる微生物資材で、土壌微生物の多様性を高め、作物の根張りを良くする効果が評判です。

- バイオ・プラス:特定の有用微生物を濃縮した製品で、土壌病害の軽減や養分吸収効率の向上に効果的とされています。

これらの微生物系液肥は、土壌の生命力を高め、長期的な視点で有機農業の成功に貢献するでしょう。

5.3 比較表:成分・価格帯・認証・コスパ

市販されている有機液肥を選ぶ際、成分、価格帯、有機JAS認証の有無、そしてコストパフォーマンスは重要な比較基準となります。以下の表は、前述のおすすめ製品を含め、一般的な液肥の種類とその特性をまとめたものです。この表を参考に、ご自身の栽培計画に最適な液肥を見つけてください。

| 商品名(例) | 主な成分 | 価格帯(目安) | 有機JAS認証 | コスパ評価 | 主な特徴 |

| アミノール(アミノ酸系) | アミノ酸、微量要素 | 中~高 | なし | 良 | 幅広い作物に適用、品質向上、根張り促進 |

| 植物性アミノ酸液肥「ぐんぐん」 | 植物性アミノ酸 | 中 | 一部あり | 良 | 有機JAS圃場での使用可、葉物野菜に最適 |

| ALFE(アルフェ) | アミノ酸、海藻エキス | 高 | なし | 良 | ストレス耐性強化、糖度向上 |

| 海藻源(植物性エキス系) | 海藻エキス、微量要素 | 中~高 | なし | 良 | 微量要素補給、抵抗力強化 |

| ネイチャーエイド(植物性エキス系) | 植物由来エキス | 中 | なし | 良 | 土壌微生物活性化、生育促進 |

| EM活性液(微生物系) | EM菌 | 低~中 | なし | 優 | 土壌改良、病害虫対策、臭い対策 |

| えひめAI-1(微生物系) | 酵母、乳酸菌、納豆菌 | 低~中 | なし | 優 | 土壌微生物の多様性向上、根張り促進 |

| バイオ・プラス(微生物系) | 特定有用微生物 | 高 | なし | 良 | 土壌病害軽減、養分吸収効率向上 |

(注:上記は一般的な傾向であり、実際の製品の成分、価格、認証状況は変動する可能性があります。購入前には必ず製品情報を確認してください。)

6. 【実践】自家製有機液肥の作り方・レシピ集

6.1 米のとぎ汁液肥レシピ

6.1.1 材料と作り方手順

米のとぎ汁液肥は、家庭菜園でも手軽に作れる有機液肥の代表格です。材料は、普段捨ててしまいがちな米のとぎ汁と、微生物の餌となる少量の糖蜜(または黒砂糖)のみ。環境に優しく、コストもかからない点が最大のメリットです。

作り方手順は以下の通りです。

- 米のとぎ汁(1リットル程度)を、密閉できるペットボトルやポリ容器に入れる。

- 糖蜜(または黒砂糖)を大さじ1~2杯程度加える。糖蜜は微生物の活動を活発にする効果があります。

- 蓋をしっかり閉め、よく振って混ぜる。

- 直射日光の当たらない、暖かい場所(20℃~30℃が理想)に置く。

6.1.2 発酵期間と管理ポイント(米のとぎ汁 液肥 発酵)

米のとぎ汁液肥の発酵期間は、気温や環境によって大きく異なります。夏場は1週間から2週間程度で発酵が進みますが、冬場は1ヶ月以上かかることもあります。発酵が進むと、容器が膨らんだり、甘酸っぱい臭いがするようになります。この際、容器内のガスを抜くために、毎日数回、蓋を少し緩めてプシュッと音がする程度にガス抜きを行うのが重要な管理ポイントです。ガス抜きを怠ると、容器が破裂するリスクがあります。臭いが腐敗臭に変わってしまった場合は、発酵失敗の可能性が高いため、使用を避けましょう。成功した液肥は、乳酸菌飲料のような甘酸っぱい臭いがします。

6.2 ぼかし液肥(発酵液肥)レシピ

6.2.1 材料比率と発酵方法

ぼかし液肥は、油粕、米ぬか、魚かす、骨粉などの有機物を原料とし、これらを微生物資材(EM菌など)と混ぜ合わせて発酵させることで作られる液肥です。固形のぼかし肥を水に漬け込み、発酵させる作り方が一般的です。材料比率は、窒素、リン酸、カリのバランスを考慮して調整します。

一般的な材料比率(例):

- 油粕:4

- 米ぬか:4

- 魚かす:1

- 骨粉:1

- EM菌などの微生物資材:少量

- 水:適量

これらの原料をよく混ぜ合わせ、水と微生物資材を加えて水分量を調整し、密閉容器に入れて発酵させます。時々撹拌し、均一に発酵が進むように管理します。

6.2.2 希釈倍率の目安(ぼかし液肥 希釈倍率)

ぼかし液肥は非常に養分濃度が高いため、直接作物に与えると肥料焼けを起こすリスクがあります。使用する際は必ず適切な希釈が必要です。作物の種類や生育段階、土壌の状態によって最適な希釈倍率は異なりますが、一般的には50倍から500倍程度に希釈して使用します。

- 生育初期:100倍~200倍

- 生育中期~後期:50倍~100倍

- 葉面散布:200倍~500倍(濃度を薄めに)

初めて使用する際は、薄めの希釈倍率から始め、作物の様子を見ながら徐々に濃度を調整することをおすすめします。

6.3 草木灰液肥・EM菌利用レシピ

6.3.1 草木灰液肥の作り方

草木灰液肥は、燃やした草や木の灰を水に溶かして作る液肥で、特にカリを豊富に含みます。カリは作物の根や茎を丈夫にし、病害虫への抵抗力を高める効果があります。

作り方は簡単です。

- 草木灰(薪ストーブの灰や、庭木の剪定枝を燃やした灰など、化学物質を含まないもの)を容器に入れる。

- 草木灰の5~10倍程度の水を加える。

- 数日~1週間程度放置し、上澄み液を使用します。沈殿物は使用せず、上澄み液をさらに希釈して使用します。

6.3.2 EM菌活用のポイント

EM菌は、自家製液肥の発酵を促進し、品質を高める上で非常に有用な微生物資材です。EM菌を米のとぎ汁液肥やぼかし液肥に加えることで、発酵がスムーズに進み、臭いの発生を抑える効果も期待できます。EM菌を活用する際のポイントは、製品に記載された指示に従って適切な量を加えること、そして発酵に適した温度を保つことです。EM菌は、微生物相を豊かにし、液肥の効果を最大限に引き出すための強力な味方となるでしょう。

6.4 自家製液肥の失敗を防ぐ注意点(自家製 液肥 失敗)

自家製有機液肥の作り方は魅力的ですが、失敗を防ぐためにはいくつかの注意点を把握しておく必要があります。

| 失敗の原因 | 注意点と対策 |

| 腐敗 | 清潔な容器を使用する。適切な原料を選ぶ(腐りやすいものは避ける)。微生物の活性化を促す(糖蜜やEM菌の活用)。密閉しすぎず、酸素供給を意識する(好気性発酵の場合)。 |

| 臭いの発生 | 密閉容器を使用し、ガス抜きをこまめに行う。EM菌や木酢液などの臭い対策を施す。風通しの良い場所で発酵させる。 |

| 発酵不足 | 適切な温度(20℃~30℃)を保つ。発酵期間を十分にとる。必要に応じて発酵促進剤を利用する。 |

| 濃度過多 | 完成した液肥は必ず希釈して使用する。最初は薄めから試し、作物の様子を見る。 |

| 害虫発生 | 蓋をしっかり閉める。発酵中の臭いを最小限に抑える。液肥の保管場所を清潔に保つ。 |

これらの注意点を守り、液肥の様子をよく観察しながら管理することで、自家製液肥の失敗を減らし、有機農業をより成功に導くことができます。

7. 効果的な使い方・施肥方法:葉面散布から土壌灌注まで

7.1 施肥タイミングと頻度

7.1.1 生育ステージ別タイミング

有機液肥の効果を最大限に引き出すためには、作物の生育ステージに合わせた施肥タイミングが非常に重要です。

- 生育初期(定植後、発芽後):根張りを促進し、初期成長を助けるために、窒素成分がやや多めの液肥を薄めに施用します。

- 生育中期(栄養成長期):葉や茎の成長が活発になる時期には、窒素を中心にバランスの取れたN-P-Kの液肥を定期的に与えます。

- 開花期・結実期(生殖成長期):花芽の形成や果実の肥大を促すために、リン酸やカリを多めに含んだ液肥に切り替えます。

- 収穫期前後:品質向上や作物の糖度を上げるために、カリや微量要素を意識した液肥を施用します。

作物の種類によって最適なタイミングは異なるため、それぞれの作物の生育サイクルを理解しておくことが成功の鍵です。

7.1.2 天候・土壌温度・pH管理

液肥の効果は、天候、土壌温度、土壌のpHによって大きく左右されます。

- 天候: 晴れた日の午前中や曇りの日に施用するのが理想的です。雨の日は液肥が流れてしまうリスクがあり、真夏の炎天下では肥料焼けのリスクが高まります。

- 土壌温度: 微生物の活動が活発になる15℃~25℃程度の土壌温度が液肥の吸収に適しています。低温期は液肥の効果が発揮されにくいことがあります。

- pH管理: 土壌のpHが適切でないと、作物が養分を効率的に吸収できません。ほとんどの作物は弱酸性から中性(pH6.0~7.0)を好むため、土壌測定器で定期的にpHをチェックし、必要に応じてpH調整を行うことが重要です。

これらの条件を考慮し、最も効果的なタイミングで液肥を施用することで、養分吸収効率を最大化できます。

7.2 希釈倍率の設定方法

7.2.1 作物別希釈目安

有機液肥は高濃度であるため、使用する際は必ず適切な希釈が必要です。作物の種類によって液肥の適した希釈倍率は異なります。

- 葉物野菜(例:ホウレンソウ、小松菜):生育が早く、窒素を多く必要としますが、濃度が濃すぎると肥料焼けを起こしやすいので、200倍~500倍程度の薄めの希釈が適しています。

- 果菜類(例:トマト、ナス、キュウリ):開花・結実期にはリン酸やカリを多く必要とします。生育中期からは50倍~200倍程度の希釈が一般的です。

- 根菜類(例:ダイコン、ニンジン):カリを多く含んだ液肥を中心に、100倍~300倍程度で施用します。

初めて液肥を使用する作物や、生育が思わしくない場合は、推奨される希釈倍率よりもさらに薄めから試し、作物の様子を見ながら徐々に濃度を上げていくのが安全な設定方法です。

7.2.2 目的別希釈ポイント

液肥の目的によっても希釈倍率は変わってきます。

- 生育促進: 比較的薄めの液肥をこまめに与えることで、継続的な養分供給を促します。

- 品質向上(糖度アップ、色つや改善):カリや微量要素が豊富な液肥を、生育後期にやや濃いめに施用することがあります。ただし、過剰施肥にならないよう注意が必要です。

- 土壌改良・微生物活性化: 微生物系液肥は、土壌微生物に負担をかけないよう、比較的薄めに希釈して土壌に与えることが推奨されます。

- 葉面散布: 葉面散布は根からの吸収よりも吸収効率が高いため、土壌灌注よりもさらに薄めに希釈します。通常、200倍から1000倍程度が目安です。

7.3 葉面散布のコツ

7.3.1 効果的な時間帯と方法(葉面散布 効果的 時間)

葉面散布は、作物の葉から直接養分を吸収させる効果的な施肥方法です。特に、微量要素の補給や、生育中の養分不足を素早く解消したい場合に有効です。

- 効果的な時間帯: 葉面散布は、作物の葉の気孔(呼吸孔)が開いている時間帯に行うのが最も効果的です。具体的には、早朝(日が昇り始めてから2~3時間以内)や夕方(日が傾き始めた頃から日没まで)が理想的です。日中の強い日差しの中で散布すると、葉の表面で水滴がレンズ効果を発揮し、肥料焼けを起こすリスクが高まるため避けるべきです。

- 方法: 葉の表だけでなく、裏側にもしっかりと液肥がかかるように散布するのがコツです。葉の裏側には気孔が多く、養分吸収効率が高まります。噴霧器のノズルを細かく設定し、葉全体に均一にミストがかかるようにしましょう。

7.3.2 噴霧器・ノズル選び

葉面散布の効果を最大化するためには、適切な噴霧器とノズルの選定も重要です。

- 噴霧器: 家庭菜園であれば手動の蓄圧式噴霧器が手軽です。広い面積を対象とするプロ農家では、電動噴霧器や背負い式噴霧器が効率的です。

- ノズル: 葉の表面に細かく均一な霧を噴霧できるタイプのノズルを選びましょう。粒子の大きい液滴では、葉に付着しにくかったり、乾きが遅れて肥料焼けの原因になったりする場合があります。

7.4 過剰施肥のサインと対策(液肥 施しすぎ リスク)

有機液肥は効果が高い反面、施しすぎると作物にダメージを与えるリスクがあります。過剰施肥のサインを早期に発見し、適切な対策を講じることが重要です。

| 過剰施肥のサイン | 対策 |

| 葉の先端が枯れる・焼ける | 肥料焼けの典型的な症状です。すぐに施肥を中止し、大量の水を土壌に与えて養分を洗い流します。葉面散布の場合は、水で葉を洗い流します。 |

| 葉が濃い緑色になり、硬くなる | 窒素過多のサインです。窒素成分の少ない液肥に切り替えるか、施肥を一時的に中止します。リン酸やカリを補給することでバランスを整えることも効果的です。 |

| 生育が停滞する・徒長する | 養分バランスの崩れや、根が肥料焼けを起こしている可能性があります。施肥を中止し、土壌をチェックします。 |

| 根の成長が悪い | 土壌中の養分濃度が高すぎると、根が浸透圧の関係で水分を吸収しにくくなります。土壌に水を多く与えるか、植え替えを検討します。 |

これらのサインが見られた場合は、速やかに施肥を中止し、土壌の状態や作物の様子を観察しながら、適切な対策を講じましょう。予防としては、推奨される希釈倍率と頻度を守り、少量多回数の施肥を心がけることが大切です。

7.5 土壌灌注と微生物併用技術

土壌灌注は、液肥を水に希釈して、直接土壌に与える最も一般的な施肥方法です。根からの養分吸収を促し、土壌中の微生物にも養分を供給できるというメリットがあります。ジョウロや灌水チューブなどを使って、作物の株元に液肥を均一に与えることが重要です。

また、土壌灌注を行う際に微生物資材を併用する技術は、有機農業において非常に効果的です。EM菌や特定の土壌微生物を含む液肥を一緒に施用することで、微生物の活動がさらに活発になります。これにより、土壌の団粒構造が促進され、通気性、排水性、保水性、保肥力が向上するなど、土壌の健全性が総合的に高まります。微生物はまた、土壌中の有機物を分解し、作物が吸収しやすい養分に変える役割も担っているため、液肥の効果を最大限に引き出し、作物の根張りと生育を力強くサポートします。この併用技術は、土壌改良と養分吸収効率の向上を同時に実現できる、有機農業ならではの施肥方法と言えるでしょう。

8. 液肥がもたらす土壌改良・微生物活性化の秘訣

8.1 土壌団粒構造の形成メカニズム

有機液肥が土壌改良に効果的である主要な理由の一つに、土壌団粒構造の形成促進があります。団粒構造とは、土の粒子が微生物の分泌する粘液や菌糸、植物の根などによって小さな塊(団粒)を形成し、その間に適度な隙間(孔隙)ができた状態を指します。この孔隙があることで、土壌には空気(通気性)と水(排水性、保水性)がバランス良く保持され、作物の根がスムーズに伸長できる理想的な環境が生まれます。有機液肥に含まれる有機物は、土壌微生物の重要な餌となり、微生物の活動を活発にすることで、これらの団粒形成を強力にサポートします。健全な団粒構造を持つ土壌は、養分の保持力も高く、土壌微生物が活発に活動できるため、作物の健全性を長期的に維持する上で不可欠な要素となります。

8.2 微生物相改善と活性化方法(液肥 土壌微生物 増やす)

有機液肥の活用は、土壌の微生物相を豊かにし、その活性化を促す上で非常に効果的な方法です。土壌微生物は、土壌中の有機物を分解し、作物が利用できる養分に変換する重要な役割を担っています。有機液肥は、微生物に豊富なアミノ酸や有機酸、糖分などを供給することで、微生物の多様性と数を増やし、より活発な状態にします。特に、EM菌などの微生物資材入り液肥を施用することは、特定の有用微生物を土壌に直接供給し、既存の微生物相を改善し、土壌微生物を増やす上で直接的な効果が期待できます。微生物が活性化した土壌では、養分の循環がスムーズになり、作物の根がより効率的に養分を吸収できるようになります。

8.3 根張り促進と光合成強化効果

有機液肥は、作物の根張りを強力に促進する効果があります。液肥に含まれるアミノ酸や各種養分、そして土壌微生物の活動によって生成される代謝産物は、根の伸長や側根の発達を促します。健康でしっかりと張った根は、土壌からより多くの水や養分を効率的に吸収できるようになり、作物の健全性の基盤を築きます。根張りが良くなると、作物は水分や養分のストレスを受けにくくなり、結果として光合成能力も強化されます。光合成が活発になることで、作物はより多くのエネルギーを生産し、生育が促進され、収量や品質の向上に直結します。

8.4 病害虫対策としての液肥活用

有機液肥による土壌改良と作物の健全性向上は、間接的ながらも病害虫対策として非常に効果的です。微生物活性化された豊かな土壌で育った作物は、根が丈夫で、光合成も活発に行われるため、本来持っている抵抗力が高まります。健康な作物は、病害虫からの攻撃を受けにくく、仮に被害を受けたとしても回復力が高い特徴があります。また、EM菌などの特定の微生物は、土壌中の病原菌の増殖を抑制する効果も報告されており、病害虫の発生そのものを抑えることにも寄与します。このように、有機液肥は単に養分を与えるだけでなく、作物が本来持つ抵抗力を引き出し、病害虫に強い作物づくりをサポートするのです。

8.5 収量向上・品質改善の具体事例(液肥 収量 向上)

有機液肥を導入することで、実際に収量向上や品質改善を実現した事例は多数存在します。

- 事例1:トマトの糖度向上ある家庭菜園愛好家は、定期的に魚粉液肥と海藻エキス液肥を葉面散布と土壌灌注で併用した結果、収穫したトマトの糖度が以前よりも平均で1~2度上昇し、風味も格段に良くなったと報告しています。これは、アミノ酸と微量要素が光合成を促進し、品質向上に繋がったと考えられます。

- 事例2:葉物野菜の収量増加小規模の有機農業生産者は、自家製のぼかし液肥を定期的に施用することで、レタスや小松菜などの葉物野菜の生育が旺盛になり、従来の収量に比べて2割以上の向上を達成しました。土壌微生物の活性化が養分吸収効率を高め、健全な根張りを促進したことが要因と見ています。

- 事例3:病害虫被害の軽減長年連作障害に悩んでいた農家が、EM菌入り液肥を導入したところ、土壌の微生物相が改善され、特定の土壌病害の発生が大幅に減少しました。これにより、作物の健全な生育が保たれ、安定した収量を確保できるようになりました。

これらの具体的な事例は、有機液肥が単なる養分供給だけでなく、土壌改良や作物の健全性向上を通じて、収量と品質の両面で効果を発揮することを示しています。

9. よくある質問(FAQ)

9.1 有機JAS圃場で使用できる液肥は?(有機JAS 液肥)

有機JAS認証を受けた圃場で使用できる液肥は、有機JAS規格で定められた厳格な基準をクリアしている必要があります。この基準は、化学合成された肥料や農薬を使用しないという有機農業の基本原則に基づいています。具体的には、液肥の原料が天然由来であること、化学的な添加物を含まないこと、遺伝子組み換え作物由来でないことなどが条件となります。したがって、有機JAS圃場で使用する液肥を選ぶ際は、製品パッケージに「有機JAS認証資材」の表示があるか、または独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)などが公表している「有機JAS適合資材リスト」で確認することが必須です。不明な場合は、資材メーカーに直接問い合わせるか、有機JASの認証機関に確認するようにしましょう。正しい液肥選びが、有機JAS認証を維持するための重要なステップとなります。

9.2 自家製液肥の失敗を防ぐコツは?(自家製 液肥 失敗)

自家製有機液肥の作り方はコストを抑えられるメリットがある一方で、失敗するリスクも伴います。しかし、いくつかのコツを押さえれば、失敗を大幅に減らすことができます。

- 清潔な容器を使用する: 雑菌の繁殖を防ぐため、液肥を作る容器は事前にしっかりと洗浄・消毒しましょう。

- 適切な材料と比率を守る: レシピに記載された原料の種類と比率を正確に守ることが重要です。特に、窒素源となる油粕や魚粉は臭いの原因になりやすいため、入れすぎには注意が必要です。

- 温度管理: 微生物が活発に活動できる適度な温度(20℃~30℃)を保つことが、スムーズな発酵には不可欠です。直射日光の当たる場所や極端に寒い場所は避けましょう。

- 定期的なガス抜きと撹拌: 発酵が進むとガスが発生するため、容器が膨らむことがあります。毎日、蓋を少し緩めてガスを抜き、中身を軽く撹拌することで、均一な発酵を促し、腐敗を防ぎます。

- 臭いの確認**: 完成した液肥は、甘酸っぱい臭い(ヨーグルトや発酵食品のような)がするのが正常です。腐敗臭(腐った卵や生ゴミのような臭い)がする場合は、発酵失敗の可能性が高いので、その液肥の使用は避けましょう。

これらのコツを意識することで、自家製液肥の失敗を最小限に抑え、効果的な有機液肥を作ることができます。

9.3 液肥だけで育てられる?

有機液肥は作物の生育に必要な養分を供給し、土壌微生物の活性化を促すなど、多くのメリットがありますが、液肥だけで作物を育てることには限界があります。その理由は、液肥が主に水溶性の養分を供給するのに対し、土壌の物理的な健全性を長期的に維持するためには、堆肥や緑肥といった固形の有機物が不可欠だからです。これらの固形有機物は、土壌の団粒構造を形成し、通気性、保水性、排水性を高める上で重要な役割を果たします。また、固形有機物はゆっくりと分解されるため、液肥では補いきれない養分の持続的な供給源ともなります。したがって、有機農業においては、液肥を単独で使用するのではなく、堆肥や緑肥などの固形有機物と組み合わせることで、土壌改良と養分供給の両面から作物の健全な成長をサポートし、より持続的で豊かな収穫を目指すことが推奨されます。

9.4 液肥のコストパフォーマンスと費用感(液肥 費用)

有機液肥のコストパフォーマンスは、その種類や購入方法によって大きく異なります。市販の有機液肥は、化学肥料に比べて単価がやや高い傾向にあるため、一見すると費用がかさむように感じるかもしれません。しかし、有機液肥は養分吸収効率が高く、少量でも効果を発揮しやすい特性を持っています。また、土壌改良や作物の品質向上、病害虫への抵抗力向上といった間接的なメリットも考慮すると、長期的な視点でのコストパフォーマンスは高いと言えるでしょう。例えば、品質が向上すれば市場価値が高まり、病害虫対策の費用を抑えられる可能性があります。

一方、自家製液肥は、原料を家庭の生ゴミや米のとぎ汁などでまかなえるため、初期費用を大幅に抑えることができます。これは家庭菜園愛好家や小規模農家にとって大きなメリットです。ただし、自家製液肥は作るための手間や時間、発酵管理の知識が必要になります。

総じて、液肥の費用感は、「購入費用+手間」で考えるのが適切です。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自身の栽培規模や時間、コストに合わせた最適な液肥の選択が有機農業の成功に繋がります。

10. 行動喚起(まとめ):素敵な未来を手に入れるために、液肥のコツを活かして豊かな収穫を実現しよう!

ここまで、有機農業における液肥の基礎知識から、種類、メリット・デメリット、自家製での作り方、効果的な使い方、そして土壌や作物への効果、さらにはよくある質問まで、網羅的に解説してきました。

有機液肥は、作物の収量向上と品質改善、そして持続可能な土壌環境の実現に不可欠な要素です。化学肥料に頼らず、自然の循環を活かした有機農業を目指す上で、その力を最大限に引き出すコツを理解することは、あなたの栽培を大きく変えるでしょう。

この記事で解説した有機液肥の作り方、選び方、使い方のコツを意識して実践すれば、きっとあなたの有機農業は大きく飛躍するでしょう。家庭菜園であれ、プロ農家であれ、液肥を上手に活用することで、より健全で豊かな収穫を毎年実現できるはずです。

この知識を活かし、ぜひ有機液肥をあなたの栽培に上手に取り入れてみてください。さらなる有機農業の未来を拓くために、最新の関連資材や新たな情報を積極的に取り入れ、豊かな収穫へと繋がる一歩を今日から踏み出しましょう!

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。