有機農業は、環境への配慮と食の安全を両立させる持続可能な農業として、近年ますます注目を集めています。その中でも、有機農業認証は、消費者に安心と信頼を届け、農産物の価値を高めるための重要な仕組みです。

有機農業認証を取得することは、単にルールに従うだけでなく、持続可能な農業経営を実現し、未来の食卓を豊かにするための第一歩となります。このガイドでは、有機農業認証、特に有機JAS認証の基本から取得方法、費用、メリット・デメリット、そして取得後の運用までを網羅的に解説します。

この記事を読むと、有機農業認証の全体像を把握し、取得に向けた具体的なステップを踏み出すことができます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、認証取得で思わぬ手間やコストがかかったり、販売戦略で後れを取ったりする可能性があるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

目次

有機農業認証とは?有機JASマークの定義と重要性

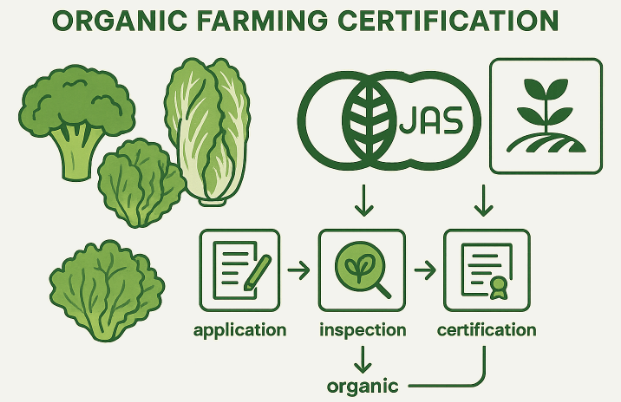

有機農業認証は、生産された農産物や加工食品が特定の有機基準を満たしていることを、第三者機関が証明する制度です。この認証があることで、消費者は安心して有機食品を選ぶことができます。

有機農業認証の基本概念

有機農業認証の基本的な考え方、特に有機JAS認証の定義や、混同されやすい「無農薬認証」との違いについて解説します。

有機JAS認証とは?

有機JAS認証とは、日本の農林水産省が定めた有機JAS規格に基づいて生産された農産物や加工食品に付与される、国の認証制度です。この認証を受けた製品には、「有機JASマーク」が表示されます。

有機JAS認証は、生産方法や使用する資材、生産から出荷までの管理体制に至るまで、厳格な基準が設けられています。これにより、消費者は「有機」と表示された食品が本当に有機的な方法で生産されたものであることを、マークを通じて確認できます。

例えば、スーパーで野菜を選ぶ際、有機JASマークが付いたトマトは、化学合成農薬や化学肥料に頼らず、堆肥などを用いて土づくりからこだわって栽培されたものであるとわかります。これは、農林水産省に登録された登録認証機関が、生産者からの申請に基づき、書類審査や実地検査を行うことで証明されています。

有機JAS認証は、単なるブランド名ではなく、日本の有機農業の信頼性を担保する重要な仕組みなのです。

無農薬認証との違い

「無農薬認証」という公的な認証制度は、日本には存在しません。一方、有機JAS認証は、化学合成農薬だけでなく、化学肥料や遺伝子組み換え技術なども一切使用しない、より広範な基準を定めた国の認証制度です。

「無農薬」という言葉は、あくまで「農薬を使用していない」という栽培方法の一部を示しているに過ぎません。土壌の管理方法や、その他の資材使用に関する基準が明確ではないため、その言葉だけでは有機農業としての信頼性を十分に担保することはできません。これに対し、有機JAS認証は、土づくりから収穫、出荷までのすべての工程において、一貫した有機的な管理が求められます。

例えば、ある農家が「無農薬栽培」を謳っていたとしても、以前に化学肥料が多用された土壌で栽培していたり、規定外の資材を使用していたりする可能性があります。しかし、有機JASマークが付与された農産物は、転換期間を含め、長期間にわたって有機JAS規格に則った管理が行われていることが、登録認証機関によって検査・審査されています。

消費者が本当に環境負荷の少ない、安全な農産物を選びたいと考えるのであれば、「無農薬」という表示だけでなく、国の厳しい基準をクリアした「有機JASマーク」が付与されているかを確認することが重要です。

第三者機関が証明する意義

有機農業認証において第三者機関が証明することの意義は、その信頼性と公平性にあります。

生産者自身が「有機である」と主張するだけでは、消費者はその真偽を判断できません。そこで、国が定めた基準に基づき、利害関係のない第三者機関(登録認証機関)が検査・審査を行うことで、表示の信頼性が保証されます。

例えば、あなたがトマト農家で「私のトマトは有機です!」と主張しても、消費者は半信半疑かもしれません。しかし、JONA(日本農林規格協会)やECOCERT Japanといった登録認証機関が、あなたの農場を実地検査し、生産履歴の記録を審査した上で「有機JAS認証」を与えれば、消費者はそのトマトが本当に有機栽培されたものだと確信できます。この認証プロセスは、厳格な基準と運用改善のためのフォローアップを通じて、常に公正性が保たれています。

第三者機関による有機農業認証は、生産者にとってはブランド化と販路開拓に繋がり、消費者にとっては「安心・安全」な食を選ぶための明確な指標となります。

有機JASマークの表示ルール

有機JASマークを表示するには、特定の条件を満たし、厳格なガイドラインに従う必要があります。

マーク付与の条件

有機JASマークが付与されるには、農産物や加工食品が有機JAS規格に適合していることを、登録認証機関が格付し、認証されることが必須条件です。

この規格は、化学合成農薬や化学肥料を使用しないだけでなく、栽培方法、転換期間、使用する資材、生産行程管理者による記録管理など、多岐にわたる詳細な要件を定めています。これらの要件を全て満たし、登録認証機関の審査と検査に合格して初めて、有機JASマークの表示が許されます。

例えば、ある農家が初めて有機農業を始める場合、まず従来の農地を転換期間として定められた期間(通常2〜3年)有機的な管理を行う必要があります。この期間中に化学合成農薬や化学肥料を使わず、指定された有機JAS資材リストに載っているものだけを使用し、生産履歴を詳細に記録しなければなりません。この記録は、登録認証機関の書類審査で重要なポイントとなり、その後行われる実地検査で圃場や施設が基準を満たしているか確認されます。これらのプロセスを経て、初めて格付され、有機JASマークが付与されます。

有機JASマークは、単に「有機」を名乗るだけでなく、国の厳格な基準と第三者機関による検査を経て、その信頼性が保証された証なのです。

表示ガイドライン

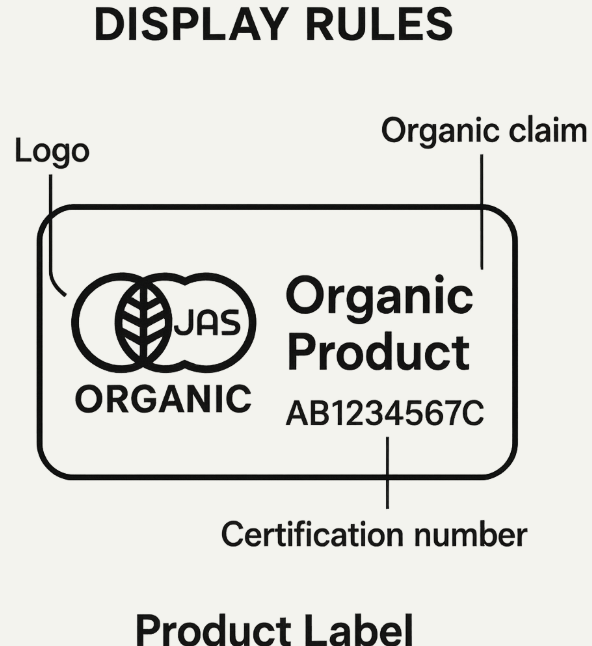

有機JASマークを表示する際には、農林水産省が定める詳細な表示ガイドラインに厳格に従う必要があります。

このガイドラインは、マークのサイズ、色、表示位置、関連する情報の記載方法など、多岐にわたるルールを定めています。これらのルールを遵守することで、偽物防止策を講じ、消費者が混乱することなく、有機JAS製品を正確に識別できるようになります。

例えば、有機JASマークは、特定農産物や特定加工食品の包装に、見やすい位置に表示されなければなりません。マークと合わせて、登録認証機関の名称や、有機JAS規格に適合している旨の表示も義務付けられています。もし、ガイドラインに反する表示があった場合、罰則やペナルティの対象となる可能性もあります。さらに、消費者が有機JASマークの偽物判別方法を知ることも重要であり、正規のマークは必ず登録認証機関の名称が近くに記載されています。

有機JASマークの適切な表示ルールは、トレーサビリティ強化に繋がり、消費者への安心と安全を提供し、ひいては有機農産物全体の信頼性を高めるために不可欠です。

有機JASマーク取得のメリット・デメリットと表示ルール

有機JASマークの取得は、農業経営に大きな影響を与えます。ここでは、取得によるメリットとデメリット、そしてマーク表示時の注意点について詳しく見ていきましょう。

メリット:販路開拓とブランド化

有機JASマークを取得することで、農産物の付加価値を高め、新たな販路開拓やブランド化を進めることが可能になります。

付加価値向上による収益アップ

有機JAS認証の取得は、農産物や加工食品に高い付加価値を与え、結果として収益アップに繋がる大きなメリットがあります。

有機JASマークが付いた製品は、消費者から「安心・安全」で「信頼性が高い」と認識されます。このブランド化されたイメージは、一般的な農産物よりも高価格での販売を可能にし、販路開拓においても有利に働きます。

例えば、スーパーや百貨店の有機コーナーでは、有機JASマークの付いた野菜や果物が、そうでないものよりも高い価格で販売されているのが一般的です。これは、消費者が有機JASの基準を満たした製品に対して、その品質と信頼性に価値を見出しているためです。また、飲食店や加工食品メーカーからの有機農産物の需要も高まっており、安定した取引先を見つけやすくなります。これにより、生産者は単価を上げ、経営の安定と収益向上を図ることができます。

有機JAS認証は、消費者からの信頼獲得を通じて、農産物の付加価値向上と収益アップを実現する強力なツールとなります。

トレーサビリティ強化で消費者信頼獲得

有機JAS認証は、トレーサビリティ強化を通じて、消費者の信頼を効果的に獲得できるという重要なメリットがあります。

有機JAS規格では、生産から流通までの生産履歴を詳細に記録し、管理することが義務付けられています。これにより、消費者は製品がどこで、どのように作られたのかを追跡することができ、安心感を得られます。

例えば、有機JASマークの付いたトマトを購入した消費者が、そのトマトの生産過程に疑問を持った場合、登録認証機関を通じて生産履歴を確認することができます。いつ種がまかれ、どのような資材が使われ、いつ収穫されたかなど、詳細な記録が残されているため、透明性が非常に高いのです。このような徹底した記録管理は、消費者の「食の安全」に対する意識が高まる中で、非常に大きなアピールポイントとなります。また、万が一トラブルが発生した場合でも、迅速な原因究明と対応が可能となり、企業としての信頼性を揺るぎないものにします。

有機JAS認証は、トレーサビリティの確保によって、消費者との間に強固な信頼関係を築き、持続的な販路開拓とブランド化に貢献します。

デメリット:コストと手間

有機JASマークの取得には、無視できないコストと手間がかかるというデメリットも存在します。

申請料・検査料などの初期費用

有機JAS認証の取得には、申請料や検査料などの初期費用がかかります。これは、新規就農者や慣行農業からの転換を検討する農家にとって、考慮すべき大きなデメリットです。

登録認証機関は、審査や検査を行うための人件費や運営費を賄うために、これらの費用を徴収します。費用内訳には、申請料、書面審査料、実地検査料、そして年間の維持費などが含まれ、認証機関ごとのコスト差異も存在します。

例えば、一般的な農場の場合、初回申請料が数万円、年間検査料が十数万円から数十万円かかることが想定されます。これに加えて、生産行程管理者の研修費用や、記録管理のためのシステム導入費用なども発生する可能性があります。特に、規模の小さい農家や、初めて有機農業に転換する農家にとっては、これらの初期費用が大きな負担となることがあります。ただし、国や地方自治体による補助金や助成金、交付金などの支援制度も存在するため、これらを活用することでコストを抑える方法も検討する価値があります。

有機JAS認証の初期費用は無視できないデメリットですが、そのコストに見合うだけのメリット(販路開拓、ブランド化、収益アップ)があるかを慎重に検討し、必要であれば補助金などの支援制度を積極的に活用することが重要です。

維持管理のための記録負担

有機JAS認証の取得後も、その維持管理のためには、詳細な記録負担が継続的に発生するというデメリットがあります。

有機JAS規格では、生産から出荷までの全行程における生産履歴を、生産行程管理者が正確かつ継続的に記録することが義務付けられています。これは、トレーサビリティの確保と、定期的な検査での適合性確認のために不可欠です。

例えば、日々の栽培活動において、どのような種子を使い、いつ、どの圃場で、どのような資材(堆肥など)を、どれくらいの量施用したか、病害虫が発生した場合にどのような有機的手法で防除したか、といった詳細を漏れなく記録しなければなりません。これらの記録は、認証機関による年間の定期検査の際に厳しくチェックされ、もし記録が不十分であれば、是正措置を求められたり、最悪の場合認証が取り消されたりする罰則・ペナルティのリスクもあります。この記録作業は、特に多忙な農作業の合間に行うため、かなりの手間となります。

有機JAS認証の維持管理における記録負担は避けられないデメリットですが、効率的な記録方法の確立や、必要に応じてデジタルツールの導入を検討するなど、運用改善を図ることで、手間を最小限に抑えることが可能です。

JASマーク表示時の注意点

有機JASマークの表示は、厳格なルールに基づいています。誤った表示は、法的措置や罰則の対象となるため、細心の注意が必要です。

誤表記・偽物防止策

有機JASマークを表示する際には、誤表記や偽物の流通を防ぐための厳格なルールを遵守することが極めて重要です。

有機JASマークは、国の認証制度によって信頼性が担保されているため、その表示には高い責任が伴います。誤表記は消費者の誤解を招き、信頼性を損なうだけでなく、法的罰則の対象となります。また、偽物の流通は市場全体の信頼性を揺るがし、消費者の安心を脅かすことになります。

例えば、有機JAS認証を受けていない製品に有機JASマークを表示したり、「有機」であることを示唆するような類似のマークを使用したりすることは、不正表示にあたります。このような行為は、JAS法に基づく罰則(懲役や罰金など)の対象となる可能性があります。また、消費者が有機JASマークの偽物判別方法を知ることも重要であり、登録認証機関の名称が明記されているか、不自然な文字やデザインではないかなどを確認することが推奨されます。事業者側は、表示ガイドラインを熟読し、認証機関から提供される情報に常に最新の注意を払う必要があります。

有機JASマークの誤表記や偽物の流通は、ブランドイメージの失墜や法的リスクに直結します。適切な表示ルールの遵守と、消費者が偽物を識別できるような情報提供を通じて、信頼性の高い有機農産物市場の健全な発展に貢献しましょう。

有機農業認証取得方法と申請フローをステップ解説

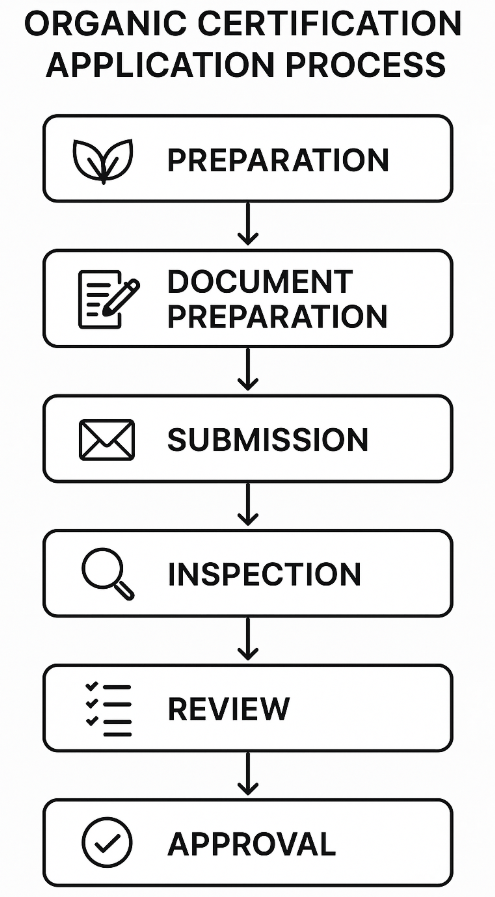

有機農業認証、特に有機JAS認証の取得は、いくつかのステップを踏む必要があります。ここでは、その全体像と具体的な申請フローを詳しく解説します。

取得要件・基準の全体像

有機JAS認証を取得するためには、厳格な取得要件と基準を満たす必要があります。これらを理解することが、認証取得の第一歩です。

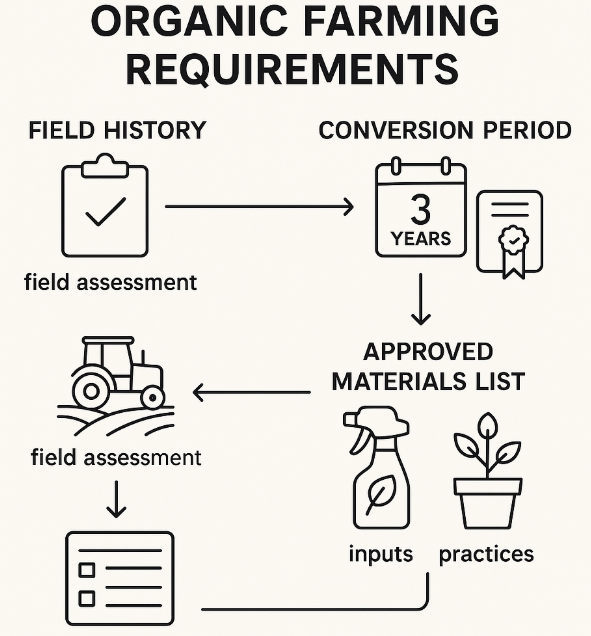

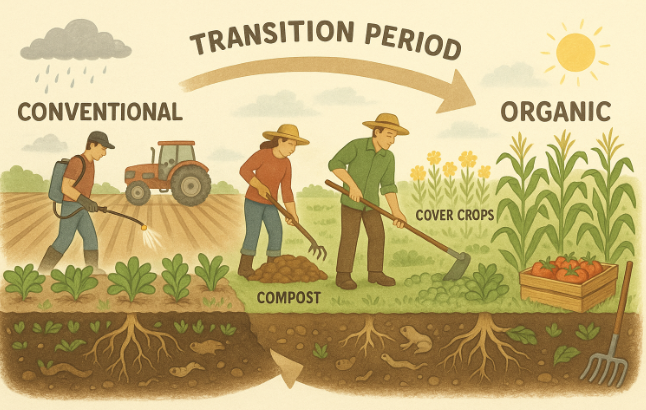

圃場履歴転換期間のルール

有機JAS認証取得における重要な要件の一つに、「圃場履歴転換期間のルール」があります。これは、過去に化学合成農薬や化学肥料を使用していた農地を有機農産物の生産に使用する際に、一定期間有機的な管理を徹底する必要があるというものです。

土壌中に残留する化学物質の影響をなくし、土壌生態系を有機的な状態に戻すためには、一定の期間が必要です。この期間に、化学合成農薬や化学肥料の使用を停止し、堆肥などを用いた土づくりを徹底することで、有機JAS規格に適合した土壌環境を構築します。

具体的には、農産物の種類によって異なりますが、一般的に作付け前2年以上(多年生作物では収穫前3年以上)は化学合成農薬や化学肥料を使用していないことが求められます。この期間を「転換期間」と呼び、この期間中に生産された農産物は「転換期間中有機農産物」として、有機JASマークとは異なる表示が可能です。この期間中も、生産履歴を詳細に記録し、登録認証機関による実地検査で基準が満たされているか確認されます。このルールを遵守することで、信頼性の高い有機農産物を生産する基盤が確立されます。

圃場履歴転換期間は、有機JAS認証の根幹をなすルールであり、土づくりから始める有機農業の理念を体現しています。

使用可能資材と禁止資材一覧

有機JAS認証を取得するためには、使用可能資材と禁止資材を明確に理解し、厳格に区別して使用することが不可欠です。

有機JAS規格は、化学合成農薬や化学肥料の使用を原則禁止しています。代わりに、天然由来の資材や、環境負荷の少ない資材の使用が推奨されており、これらは「有機JAS資材リスト」として農林水産省から公表されています。このルールを守ることで、持続可能な生態系を尊重した農業が実現されます。

例えば、病害虫の防除には、天然由来の殺虫剤や、天敵を利用した有機的手法が認められています。土づくりには、畜産堆肥や植物性堆肥などの堆肥施用が奨励されますが、化学処理された汚泥などは禁止資材となります。農林水産省のウェブサイトや登録認証機関から提供される「有機JASハンドブック」などで、具体的な使用可能資材と禁止資材の一覧を確認し、常に最新の情報に基づいて資材を選定する必要があります。もし禁止資材を使用してしまった場合、認証が取り消されるなどの罰則・ペナルティが発生するリスクがあります。

使用可能資材と禁止資材の厳格な管理は、有機JAS認証の基準を遵守し、信頼性の高い有機農産物を生産するための要となります。

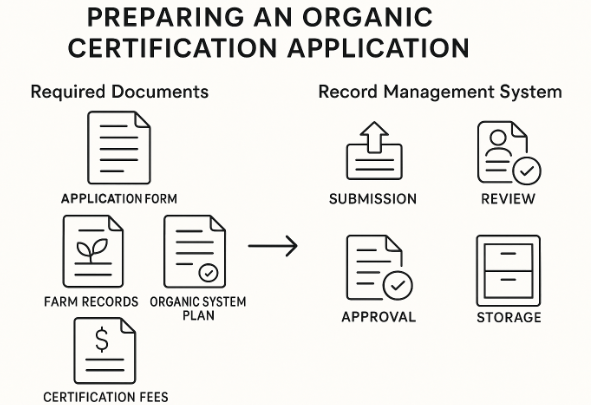

申請準備:必要書類と記録管理

有機JAS認証の申請には、多くの必要書類と、厳密な記録管理が求められます。これらを適切に準備することが、スムーズな申請に繋がります。

登録認証機関への届出方法

有機JAS認証を取得するには、まず登録認証機関を選定し、その機関に届出を行うことから始まります。

有機JAS規格への適合性を審査・検査し、格付を行うのは、国から認められた登録認証機関です。これらの機関はそれぞれ費用やサポート体制、専門性が異なるため、自身の農業経営に合った機関を選ぶことが重要です。

具体的な届出方法としては、選定した登録認証機関のウェブサイトから申請書類をダウンロードし、必要事項を記入します。一般的には、申請書、生産行程管理者の履歴、圃場の地図、過去の栽培履歴(転換期間中の記録を含む)、使用する資材のリストなどが含まれます。これらの書類を準備し、認証機関に郵送またはオンラインで提出します。この段階で、不明な点があれば認証機関の担当者に相談し、適切なアドバイスを受けることが、後の審査をスムーズに進めるポイントとなります。

登録認証機関への適切な届出は、有機JAS認証取得に向けた最初の重要なステップであり、後の審査や検査の成否を左右する基礎となります。

生産行程管理者の役割と記録様式

有機JAS認証においては、生産行程管理者の役割と、その詳細な記録様式の遵守が極めて重要です。

生産行程管理者は、農場全体の有機JAS規格への適合性を管理し、日々の生産履歴を正確に記録する責任を負う者です。この記録は、認証機関による検査の根拠となり、トレーサビリティの確保にも不可欠です。

生産行程管理者は、具体的に以下の記録を日々行う必要があります。

| 記録項目 | 内容 |

| 圃場管理記録 | 播種・定植日、収穫日、栽培面積、前作、転換期間開始日など |

| 土壌管理記録 | 堆肥施用日、種類、量、土壌診断結果など |

| 病害虫防除記録 | 病害虫の種類、発生日、有機的手法による防除方法、使用資材の種類・量など |

| 資材使用記録 | 有機JAS資材リストに準拠した使用資材の種類、量、使用日、使用場所など |

| 収穫・出荷記録 | 収穫量、出荷先、出荷日、有機JASマークの表示状況など |

| その他 | 使用機械の清掃記録、他圃場からの汚染防止策の記録など |

これらの記録は、認証機関が定めた記録様式に従って、漏れなく詳細に記載する必要があります。記録が不十分な場合、審査に影響が出たり、認証が取り消されたりするリスクがあります。

生産行程管理者による正確な記録管理は、有機JAS認証を維持し、信頼性を担保するための最も重要な業務の一つです。

審査・検査の流れ

申請書類の提出後は、登録認証機関による厳格な審査と検査が行われます。

書類審査のポイント

有機JAS認証の書類審査は、提出された必要書類が有機JAS規格に適合しているかを登録認証機関が確認する最初の審査です。この段階をクリアすることが、次の実地検査に進むための重要なポイントとなります。

提出された生産行程管理記録や資材使用リストなどから、申請者が有機JAS規格を理解し、適切に管理しているかを判断します。不備があった場合、実地検査に進むことができません。

書類審査では、特に以下のポイントが厳しくチェックされます。

- 生産行程管理者の資格と経験

- 圃場履歴転換期間が適切に設定され、その期間中の記録が明確であるか

- 使用している資材が有機JAS資材リストに適合しているか

- 生産履歴の記録様式が適切で、漏れなく詳細に記載されているか

- 汚染防止策が計画されているか(慣行農業の隣接圃場からの農薬飛散対策など)

これらの書類に不備があった場合、登録認証機関から追加資料の提出や是正措置を求められます。完璧な書類を提出することで、審査のスピードが上がり、初回取得に要する期間を短縮できる可能性もあります。

書類審査は、有機JAS認証取得の最初の関門です。事前に必要書類をしっかり確認し、登録認証機関のサポート体制を活用しながら、完璧な書類を準備することが審査通過の鍵となります。

実地検査と格付の基準

有機JAS認証の実地検査は、書類審査で確認された生産行程管理が、実際の圃場や施設で適切に行われているかを登録認証機関の検査員が確認する重要なステップです。この検査に合格することで、最終的に「格付」が行われ、有機JASマークの使用が認められます。

実地検査は、書類だけでは確認できない、実際の栽培環境や管理体制、汚染防止策の状況などを直接目視で確認し、有機JAS規格への適合性を総合的に判断するために行われます。

実地検査では、検査員が農場に赴き、以下の基準に基づいて格付が行われます。

| 検査項目 | 主な確認内容 |

| 圃場の状態 | 転換期間の遵守、土壌の肥沃度、雑草・病害虫の状況、周囲からの汚染防止策(緩衝帯の設置など) |

| 資材の管理 | 使用可能資材の保管状況、禁止資材の有無、有機JAS資材リストとの照合 |

| 生産履歴の確認 | 生産行程管理者による記録と、実際の作業との整合性(日付、作業内容、使用量など) |

| 施設・設備 | 農機具の清掃状況、保管場所の区分、選果場や貯蔵庫の有機品と非有機品の混入防止策 |

| 生産行程管理者へのヒアリング | 有機JAS規格の理解度、運用改善に向けた取り組み、緊急時の対応策など |

検査の結果、基準を満たしていれば格付が行われ、有機JASマークの使用が許可されます。もし不適合な点が見つかった場合、是正措置が求められ、改善が確認されるまで認証は保留されます。

実地検査は、有機JAS認証の信頼性を担保する最終的な審査です。日頃から生産履歴を正確に記録し、運用管理を徹底することで、検査をスムーズにクリアし、有機JASマークを手にすることができます。

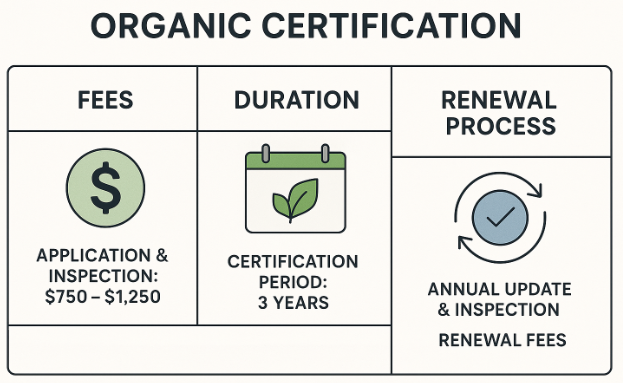

有機農業認証の費用・期間・更新を徹底チェック

有機農業認証の取得には、様々な費用がかかり、一定の期間を要します。また、一度取得したら終わりではなく、定期的な更新が必要です。ここでは、これらの情報を詳しく解説します。

費用内訳と料金相場

有機JAS認証の取得には、具体的な費用内訳があり、料金相場は認証機関によって異なります。

申請料・検査料・維持費の比較

有機JAS認証の費用は、主に申請料、検査料、そして年間の維持費の3つに分けられ、それぞれの認証機関によって料金相場が異なります。

登録認証機関は、審査や検査の実施、認証の維持管理にかかるコストをこれらの費用で賄っています。認証機関ごとのサービス内容や規模によって、料金に差が生じます。

一般的な料金相場は以下の通りです。

| 費用項目 | 概要 | 相場(目安) |

| 申請料 | 初回申請時に発生する費用。審査開始のための事務手数料。 | 数万円~10万円程度 |

| 検査料 | 書類審査および実地検査にかかる費用。農場の規模や品目数で変動。 | 年間10万円~数10万円程度 |

| 維持費(年間) | 認証の維持、フォローアップ、更新審査などにかかる年間費用。 | 年間数万円~10万円程度 |

これらの費用はあくまで目安であり、認証機関によっては、新規参入者向けの割引制度があったり、コンサルティングサービスが料金に含まれていたりすることもあります。必ず複数の認証機関に問い合わせて、詳細な費用内訳と見積もりを確認することが重要です。

有機JAS認証の費用は決して安くありませんが、補助金や助成金などの支援制度も活用し、各認証機関の費用を比較検討することで、コストを抑えつつ最適な認証機関を選ぶことができます。

認証機関ごとのコスト差異

有機JAS認証のコストは、選ぶ登録認証機関によって大きく異なります。

各認証機関は、独自の料金体系やサービスを提供しているため、申請料、検査料、維持費などに差が生じます。また、サポート体制や専門性の有無もコストに反映されることがあります。

例えば、JONA(日本農林規格協会)は国内で最も実績のある認証機関の一つですが、他の比較的新しい認証機関の中には、より低コストで認証を提供しているところもあります。

| 認証機関 | コスト傾向 | サービスの特徴 |

| JONA(日本農林規格協会) | 標準的~やや高め | 国内最大手で実績豊富。幅広い品目に対応。 |

| ECOCERT Japan | 標準的~やや高め | 国際的な認証機関であり、海外輸出を視野に入れる場合に強み。 |

| その他国内機関 | 幅広く、比較的低コストの機関も | 地域密着型、特定品目に特化など。 |

コストだけでなく、審査スピード、サポート体制(相談窓口の有無、研修プログラムなど)、専門性(特定の作物や地域に詳しいか)なども比較検討の重要なポイントです。

有機JAS認証のコストを最適化するためには、複数の登録認証機関から見積もりを取り、費用だけでなく提供されるサービス内容全体を比較検討することが賢明です。

取得期間と更新手続き

有機JAS認証の取得には一定の期間を要し、一度取得した後も定期的な更新手続きが必要です。

初回取得に要する期間

有機JAS認証の初回取得に要する期間は、準備状況や圃場履歴転換期間、登録認証機関の審査スピードなどによって異なりますが、一般的には数ヶ月から数年を要します。

最も時間を要するのは、従来の農地を有機JAS規格に適合させるための「転換期間」です。この期間は、作物によって異なり、その期間中の記録も必要です。その後の申請準備や審査・検査にも一定の期間がかかります。

| ステップ | 目安期間 | 補足 |

| 転換期間 | 2年以上(多年生作物は3年以上) | 化学合成農薬・肥料不使用期間。この期間の記録が必須。 |

| 認証機関選定・事前相談 | 1ヶ月~数ヶ月 | 複数の機関を比較検討し、申請要件などを確認。 |

| 申請書類準備 | 1ヶ月~3ヶ月 | 生産計画、圃場図、過去の履歴、資材リストなど多岐にわたる。 |

| 書類審査 | 数週間~1ヶ月 | 書類の不備があるとさらに時間がかかる。 |

| 実地検査 | 1日(その後、報告書作成など) | 検査員の訪問による現地確認。 |

| 格付・認証書発行 | 数週間~1ヶ月 | 検査合格後、認証機関の内部会議を経て決定。 |

これらの期間はあくまで目安であり、申請準備が滞りなく進むか、登録認証機関が混み合っていないかなどによって変動します。計画的に準備を進めることが、取得期間を短縮するポイントです。

有機JAS認証の初回取得には時間と労力がかかりますが、長期的な視点での農業経営を考える上で、計画的な取り組みが成功への鍵となります。

更新申請のタイミングと流れ

有機JAS認証は、一度取得すれば永続するものではなく、定期的な更新申請と審査が必要です。

有機JAS規格への継続的な適合性を確認し、信頼性を維持するために、毎年の更新審査が義務付けられています。これにより、認証を受けた生産者が常に基準を満たしていることを保証します。

更新申請のタイミングは、通常、認証有効期間の満了日の数ヶ月前(認証機関によって異なるが、3ヶ月~6ヶ月前が一般的)に、登録認証機関から案内が届きます。更新の流れは、初回申請とほぼ同様ですが、以下の点が異なります。

- 最新の生産行程管理記録を提出

- 資材の使用状況や運用改善に関する報告

- 年間の実地検査の実施

認証機関によっては、更新時に一部の審査が簡略化されることもありますが、基本的な記録管理と運用の維持が最も重要です。更新費用は、初回取得費用よりも安価な場合が多いですが、これも認証機関によって異なります。万が一、更新手続きを怠ったり、審査に不合格となったりした場合は、認証が失効し、有機JASマークの表示ができなくなる罰則・ペナルティが科せられます。

有機JAS認証の更新手続きは、認証を維持し、ブランド力を保つために不可欠な作業です。更新のタイミングを逃さず、日頃からの記録管理を徹底しましょう。

補助金・助成金・交付金でコストを抑える方法

有機JAS認証の取得・維持にかかるコストは少なくありませんが、国や地方自治体による補助金や助成金、交付金を活用することで、その負担を軽減することが可能です。

国・地方自治体の支援制度一覧

有機JAS認証の取得や慣行農業からの転換を促進するため、国や地方自治体は様々な支援制度を設けています。これらの補助金・助成金・交付金を積極的に活用することで、コストを抑えることができます。

政府は「みどりの食料システム戦略」に基づき、有機農業の面積拡大を目標として掲げており、その実現のために有機農業に取り組む農業者を支援しています。

| 制度名(例) | 概要 | 対象となる費用(例) |

| みどりの食料システム戦略推進交付金(国) | 有機農業に取り組む農業者の初期投資や転換期の支援 | 堆肥舎設置、有機資材購入、土壌分析、研修受講費用など |

| 有機農業に関する都道府県独自の補助金・助成金 | 各自治体が地域の特色や政策目標に応じて実施 | 認証取得費用、有機肥料購入費用、有機栽培機械導入費用など |

| 持続的生産強化対策事業(国) | 環境保全型農業を推進するための事業。有機農業も対象。 | 有機栽培導入のためのコンサルティング費用、認証機関への申請費用の一部など |

これらの支援制度は、募集期間や要件が限られている場合が多く、常に最新の情報を確認することが重要です。農林水産省のウェブサイトや、各都道府県・市町村の農業担当窓口、地域の農業団体などに相談窓口がありますので、積極的に情報収集を行いましょう。特に、慣行農業からの転換支援に特化した制度は、転換期間中の収入減を補填する目的で設けられているものもあります。

有機JAS認証のコスト負担を軽減するためには、国や地方自治体の手厚い支援制度を徹底的に調査し、自身の状況に合った補助金・助成金・交付金を積極的に申請することが賢明です。

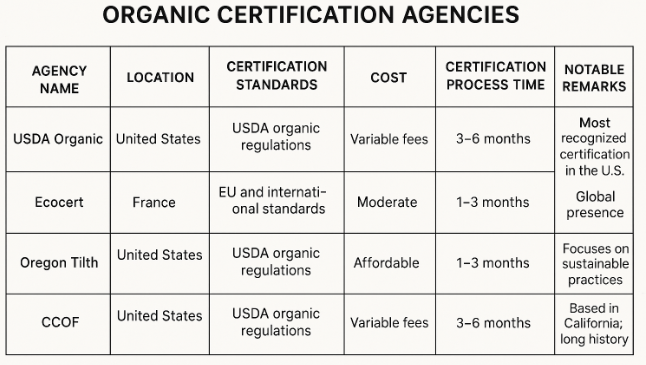

認証機関一覧と比較ポイント

有機JAS認証は、農林水産省に登録された登録認証機関が審査・検査を行います。どの機関を選ぶかは、取得のしやすさや費用にも関わってくるため、慎重に検討する必要があります。

主な登録認証機関の特徴と一覧

日本には複数の登録認証機関が存在し、それぞれに特徴があります。

JONA(日本農林規格協会)

JONA(日本農林規格協会)は、日本で最初に有機JASの登録認証機関として認定された、国内最大手かつ最も実績のある認証機関の一つです。

長年の経験と実績から、全国に広がるネットワークと、多様な品目に対応できる専門性を持っています。多くの農業者がJONAを通じて有機JAS認証を取得しており、その信頼性は高く評価されています。

JONAは、農産物だけでなく、加工食品、飼料、畜産物など、幅広い分野の有機JAS認証に対応しています。研修プログラムや相談窓口も充実しており、初めて有機JAS認証を取得する生産者にとってもサポート体制が手厚い点が特徴です。一方で、その専門性とサポート体制ゆえに、他の認証機関と比較して費用がやや高めに設定されている傾向があります。しかし、全国どこでも均一な審査を受けられる信頼性は大きなメリットと言えるでしょう。

JONAは、有機JAS認証における経験と実績、信頼性を重視する生産者にとって、最も有力な選択肢の一つです。

ECOCERT Japan 他主要機関

JONA以外にも、日本には複数の登録認証機関があり、それぞれに独自の特徴を持っています。特にECOCERT Japanは、国際的な有機認証機関としての強みを持っています。

有機JAS認証機関は、それぞれ得意分野やサポート体制、費用設定が異なるため、自身の農業経営や輸出計画に合わせて最適な機関を選ぶことが重要です。

| 認証機関 | 主な特徴 | 得意分野・強み |

| ECOCERT Japan | フランス発祥の国際的な認証機関の日本法人。 | 国際比較や輸出を検討している場合に、海外の有機認証との連携や同等性承認手続きに詳しい。 |

| その他国内認証機関 | 地域に根差した中小規模の機関。 | より地域密着型のサポート体制、特定の作物や地域の専門性が高い場合がある。費用が比較的抑えられるケースも。 |

これらの認証機関は、それぞれ審査スピードや相談窓口の充実度も異なるため、実際に問い合わせて比較検討することが重要です。例えば、輸出を視野に入れている場合は、ECOCERT Japanのように国際的なネットワークを持つ機関の方が、輸出証明書の発行や海外での表示ルールに関する専門性が高く、有利な場合があります。

有機JAS認証機関を選ぶ際は、費用だけでなく、サポート体制、専門性、審査スピード、そして将来的な国際展開の可能性なども含めて総合的に比較検討し、自身のニーズに最も合った機関を見つけましょう。

機関選びの比較基準

登録認証機関を選ぶ際には、費用だけでなく、様々な比較基準を考慮する必要があります。

費用・審査スピード

登録認証機関を選ぶ上で、費用と審査スピードは、農業経営におけるコストと期間に直結するため、重要な比較基準となります。

有機JAS認証の取得や維持には、申請料、検査料、維持費などのコストが発生し、初回取得に要する期間も短くありません。これらの費用と期間は、認証機関によって差があるため、事前に確認が必要です。

| 比較基準 | 確認事項 |

| 費用 | 初回申請料、年間の検査料・維持費の内訳圃場規模や品目数による費用の変動補助金や助成金活用時の費用負担の目安 |

| 審査スピード | 書類審査から実地検査、格付までの標準的な期間繁忙期の審査スピードの目安緊急時の対応や柔軟性 |

例えば、認証機関によっては、審査が立て込む時期があり、取得期間が長くなる可能性があります。また、費用が安価な機関でも、サポート体制が手薄で、結果的に手間や時間がかかるケースもあります。事前に複数の認証機関から見積もりを取り、審査スピードについても具体的な問い合わせをすることで、後のトラブルを避けることができます。

有機JAS認証機関の選定においては、費用の透明性と審査スピードを明確に把握し、自身の経営計画と照らし合わせながら最適な機関を見つけることが重要です。

サポート体制・専門性

登録認証機関を選ぶ際には、費用や審査スピードだけでなく、その機関のサポート体制と専門性も非常に重要な比較基準となります。

有機JAS認証の取得や維持は、複雑なルールや記録管理を伴います。信頼できる認証機関のサポートは、スムーズな認証プロセスと、取得後の安定した運用管理に不可欠です。

| 比較基準 | 確認事項 |

| サポート体制 | 相談窓口の有無、対応時間、回答の速さ研修プログラムや説明会の開催有無申請書類の作成支援や運用改善に関するアドバイストラブル発生時の対応(罰則・ペナルティ回避策など) |

| 専門性 | 対象作物や畜種に対する専門知識(例:水稲、野菜、果樹、畜産など)特定の栽培方法(例:施設栽培、露地栽培)への理解度国際比較や輸出に関する知識(同等性承認、輸出証明書発行など)最新の規格改正情報への対応力 |

例えば、初めて有機農業に取り組む場合や、慣行農業からの転換を考えている場合は、手厚いサポート体制を持つ認証機関を選ぶことで、不安を解消し、スムーズに認証を進めることができます。また、特定の品目を専門とする場合や、将来的に海外輸出を検討している場合は、その分野に精通した専門性を持つ認証機関を選ぶことで、より的確なアドバイスを得られるでしょう。

有機JAS認証の成功には、単なる認証に留まらない、継続的なサポートと深い専門性を持つ登録認証機関とのパートナーシップが不可欠です。

取得後の運用管理と運用改善

有機JAS認証は、一度取得したら終わりではありません。継続的な記録管理と定期的な検査を通じて、その信頼性を維持していく必要があります。また、最新の規格改正情報にも注意を払い、適切な運用改善を行うことが求められます。

記録管理と検査体制の維持

有機JAS認証を維持するためには、日々の記録管理と、登録認証機関による定期検査への対応が不可欠です。

生産履歴の記録方法

有機JAS認証の取得後も、生産履歴の正確な記録方法を継続して実施し、検査体制の維持に努めることが非常に重要です。

生産履歴の記録は、有機JAS規格への適合性を証明する根拠となり、トレーサビリティの確保にも不可欠です。定期検査の際に、これらの記録が厳しくチェックされます。

具体的な記録方法としては、以下のポイントを押さえます。

| 項目 | 詳細な記録内容 | 記録媒体 |

| 土壌管理 | 耕うん日、堆肥施用日・種類・量、土壌診断結果、緑肥作物、地力増進作物の種類・栽培期間など | 手書きノート、パソコンの表計算ソフト、専用の記録アプリなど |

| 栽培管理 | 播種・定植日、品種、育苗方法、病害虫・雑草の発生状況、有機的手法による防除内容、使用可能資材(農薬、肥料、培地など)の種類・使用量・使用日・場所、使用禁止資材の混入防止策など | 同上 |

| 収穫・調整 | 収穫日、収穫量、格付日、格付量、出荷日、出荷先など | 同上 |

| 出荷・保管 | 有機JASマークの表示状況、保管場所、小分け業者・輸入業者への情報伝達など | 同上 |

これらの記録は、原則として5年間保存することが義務付けられています。記録の不備や虚偽があった場合、罰則やペナルティの対象となる可能性があります。日々の作業と並行して効率的に記録を行うために、テンプレートの活用や、記録アプリの導入なども検討すると良いでしょう。

生産履歴の正確な記録は、有機JAS認証を維持し、信頼性を担保するための最も基本的な運用管理です。計画的かつ継続的に記録を行うことで、定期検査もスムーズにクリアできます。

定期検査とフォローアップ

有機JAS認証の取得後は、登録認証機関による年間の定期検査とフォローアップが義務付けられています。

この検査は、認証を受けた農場や施設が、引き続き有機JAS規格に適合した運用管理を行っているかを継続的に確認するために実施されます。認証の信頼性を維持し、運用改善を促す目的があります。

定期検査では、初回取得時の実地検査と同様に、検査員が圃場や施設を訪問し、以下のポイントを中心に確認します。

- 生産履歴の記録が最新かつ正確であるか

- 有機JAS資材リストにない禁止資材が使用されていないか

- 汚染防止策が適切に講じられているか(隣接する慣行農地からの農薬飛散対策など)

- 生産行程管理者の体制や、有機JAS規格に関する知識に変化がないか

- 初回取得時に指摘された是正措置が完了しているか

検査の結果、軽微な不備が見つかった場合は是正措置を求められ、改善が確認されれば認証は維持されます。しかし、重大なルール違反があった場合や、是正措置が適切に行われない場合は、認証の一時停止や、最悪の場合、認証の取り消しといった罰則・ペナルティが科される可能性もあります。認証機関からのフォローアップは、これらのリスク回避にも繋がるため、積極的に活用すべきです。

定期検査とフォローアップは、有機JAS認証の信頼性を継続的に保証するための重要なプロセスです。日頃からの運用管理を徹底し、認証機関との良好な関係を築くことが、安定した有機農業経営に繋がります。

最新改正情報とQ&A

有機JAS規格は、社会情勢や技術の進展に合わせて改正されることがあります。常に最新の情報を把握し、疑問点を解消しておくことが重要です。

有機JAS規格の改正ポイント

有機JAS規格は、社会情勢や技術の進展、国際的な動向に合わせて不定期に改正されることがあります。これらの改正ポイントを常に把握し、自身の運用管理に反映させることが、認証の維持に不可欠です。

有機JAS規格は、持続可能な食料システムを構築するための基盤であり、国内外の環境変化に適応するために見直しが行われます。最新の改正に対応しないと、意図せずルール違反となる可能性があります。

例えば、新たな使用可能資材が追加されたり、特定の病害虫防除に関する有機的手法が明確化されたりすることがあります。また、国際的な同等性承認の取り決めや、輸出に関するルールが変更される場合もあります。

| 改正例 | 影響 |

| 新規資材の追加 | 新たな有機資材が使用可能になり、栽培の選択肢が広がる。 |

| 病害虫防除基準の見直し | より効果的・環境配慮型の防除方法への転換が求められる。 |

| 国際同等性協定の締結・変更 | 海外輸出の機会が増えたり、手続きが変更されたりする可能性がある。 |

これらの改正情報は、農林水産省のウェブサイトや、所属する登録認証機関からの通知、農業コンサルタントが提供する最新情報などを通じて確認できます。定期的に情報収集を行い、自身の運用改善に繋げることが重要です。

有機JAS規格の改正ポイントを常に把握し、適切に運用改善を行うことで、認証を安定的に維持し、持続可能な有機農業経営を実現しましょう。

よくある質問と回答

有機JAS認証に関する疑問は多岐にわたります。ここでは、よくある質問とその回答をまとめ、疑問点の解消をサポートします。

多くの農業者や関連事業者が共通して抱く疑問を事前に解消することで、認証取得や運用のハードルを下げ、スムーズな有機農業への移行を促すことができます。

| 質問 | 回答 |

| 「無農薬」と「有機JAS」はどう違うの? | 「無農薬」は農薬不使用を示す言葉ですが、公的な認証制度ではありません。「有機JAS」は、化学農薬・化学肥料不使用に加え、土壌管理や資材、生産管理まで国の厳格な基準を満たした製品に付与される認証です。 |

| 有機JASマークの偽物を見分ける方法は? | 有機JASマークの近くには必ず、認証を行った「登録認証機関」の名称が記載されています。また、不自然なマークや誤字脱字がないかを確認しましょう。不安な場合は、その認証機関に直接問い合わせることもできます。 |

| 認証取得後、どうやって有機農産物を販売するの? | 有機JASマークの表示により、百貨店やスーパーの有機コーナー、自然食品専門店、ECサイトなど、新たな販路が開拓できます。また、加工食品メーカーや飲食店との直接契約も有利になります。 |

| 慣行農業から有機農業に転換したいのですが、何から始めればいいですか? | まずは、圃場の「転換期間」を設定し、化学農薬・化学肥料の使用を停止することから始めます。同時に、登録認証機関に相談し、必要な書類や記録方法についてアドバイスを受けることをお勧めします。国や地方自治体の転換支援制度も活用しましょう。 |

これらのよくある質問以外にも、有機JASハンドブックや農林水産省のウェブサイト、登録認証機関の相談窓口などで、様々な情報が提供されています。疑問点はそのままにせず、積極的に情報収集を行いましょう。

よくある質問への理解を深めることは、有機JAS認証への理解を深め、スムーズな取得と運用に繋がります。

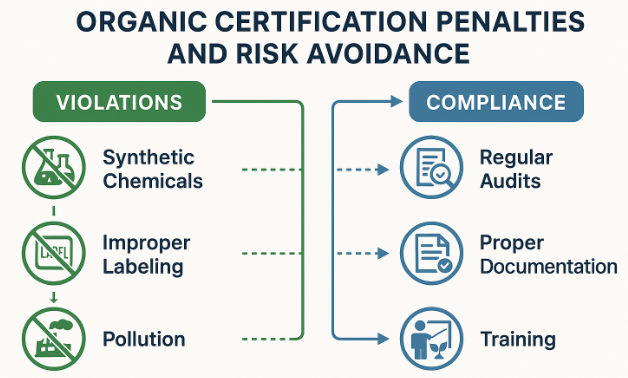

罰則・ペナルティとリスク回避

有機JAS認証のルールに違反した場合、罰則やペナルティが科せられる可能性があります。これらのリスクを理解し、適切な回避策を講じることが重要です。

ルール違反事例

有機JAS認証のルールを遵守することは必須であり、違反した場合には罰則やペナルティが科せられるリスクがあります。

有機JASマークの信頼性は、厳格なルールと、それに違反した場合の罰則によって担保されています。ルール違反は、消費者の信頼を損ねるだけでなく、法的な責任を問われることにも繋がります。

| 違反事例 | 具体的な内容 | 考えられるペナルティ |

| 無認証表示 | 有機JAS認証を受けていない製品に有機JASマークを表示する。 | JAS法に基づく懲役や罰金、業務改善命令、認証取り消し、社会的信用失墜。 |

| 禁止資材の使用 | 有機JAS規格で禁止されている化学合成農薬や化学肥料を使用する。 | 認証の一時停止、認証取り消し。 |

| 記録の虚偽記載・不備 | 生産履歴の記録を偽ったり、必要な記録が欠落している。 | 是正措置命令、認証の一時停止、認証取り消し。 |

| 汚染防止策の不履行 | 慣行農法からの農薬飛散など、有機圃場への汚染防止策を怠る。 | 是正措置命令、認証の一時停止。 |

これらのルール違反事例は、意図的なものだけでなく、知識不足や確認不足によって発生することもあります。常に最新の有機JAS規格や表示ガイドラインを確認し、生産行程管理者が中心となって運用管理を徹底することが重要です。

有機JAS認証のルール違反は、深刻な罰則やペナルティに繋がりかねません。日頃からの運用管理と規格の正確な理解が、これらのリスク回避の鍵となります。

是正措置の流れ

有機JAS認証の審査や検査で不適合な点が発見された場合、直ちに認証が取り消されるわけではなく、まずは是正措置が求められます。

是正措置は、認証機関が生産者に対し、有機JAS規格への適合性を回復させるための改善を促す機会を与えるものです。これにより、認証の信頼性を保ちつつ、継続的な運用改善を支援します。

是正措置の一般的な流れは以下の通りです。

| ステップ | 内容 | 備考 |

| 不適合通知 | 登録認証機関から、不適合の内容と是正措置の期限が通知される。 | 書面または口頭で伝えられる。 |

| 原因究明と是正計画の策定 | 生産者は、不適合の原因を特定し、具体的な是正措置計画を策定する。 | 期限内に認証機関に提出。必要に応じて認証機関に相談。 |

| 是正措置の実施 | 策定した計画に基づき、現場で是正措置を実行する。 | 例:記録の徹底、資材の見直し、汚染防止策の強化など。 |

| 是正結果の報告 | 是正措置が完了したことを認証機関に報告する。 | 写真や記録など、具体的な証拠を添付。 |

| 是正確認と承認 | 認証機関が報告内容を確認し、必要に応じて再検査を行う。問題がなければ是正が承認される。 | 承認されない場合、再度の是正措置や認証の一時停止などの可能性がある。 |

是正措置の要求があった場合、迅速かつ誠実に対応することが、認証を維持する上で極めて重要です。期限内に対応できなかったり、是正が不十分だったりすると、認証の一時停止や取り消しといった罰則・ペナルティに繋がる可能性があります。

有機JAS認証の是正措置は、運用改善の機会でもあります。適切に対応することで、より信頼性の高い有機農業経営を確立することができます。

有機農業認証の国際比較と輸出成功ポイント

有機農業認証は日本独自の制度だけでなく、各国に同様の認証制度があります。ここでは、日本の有機JAS認証と海外の認証制度の比較、そして海外への輸出を成功させるためのポイントについて解説します。

JAS vs USDA:国際比較と同等性

国際的に流通する有機農産物には、各国の認証制度が存在します。特に、日本のJASとアメリカの**USDA(米国農務省)**は、国際比較の対象となる代表的な認証です。

各国認証基準の違い

有機農業認証は各国で独自の基準を設けており、日本の有機JASとアメリカのUSDA National Organic Program(NOP)のように、それぞれ異なる規格に基づいています。

各国の農業環境、歴史、消費者のニーズ、政府の政策などが異なるため、有機の定義や認証の基準にも違いが生じます。

| 項目 | 有機JAS(日本) | USDA NOP(アメリカ) |

| 転換期間 | 播種・定植前2年以上(多年生は収穫前3年以上) | 作付け前3年以上 |

| 資材の使用 | ポジティブリスト方式(使用可能な資材をリスト化) | ポジティブ/ネガティブリスト方式(使用可・不可資材をリスト化) |

| 水耕栽培 | 原則不可 | 特定の条件で可能 |

| 認証マーク | 有機JASマーク | USDA Organic Seal |

これらの基準の違いは、輸出を行う際に重要なポイントとなります。国際同等性が認められていない場合、輸出先の国で再度認証を取得する必要が生じるなど、手間やコストが増大する可能性があります。

各国認証基準の違いを理解することは、国際展開を視野に入れた有機農業経営において不可欠です。輸出を検討する際は、輸出先市場の基準を事前に徹底的に調査しましょう。

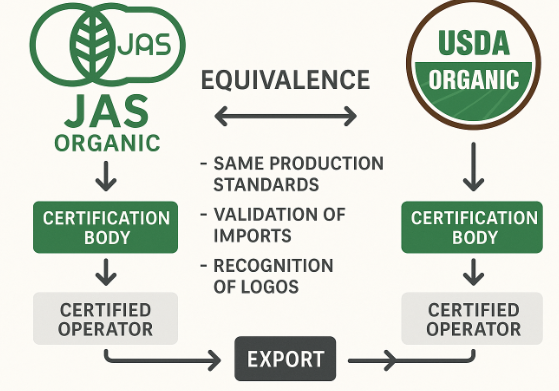

同等性承認の手続き

国際同等性承認とは、異なる国の有機認証制度が互いに同等であると認め合う制度です。この承認を得ることで、輸出手続きが大幅に簡素化され、国際貿易が促進されます。

同等性承認がなければ、日本の有機JAS認証を受けた製品を海外に輸出する際、輸出先の国で改めてその国の有機認証を取得しなければなりません。これはコストや手間、期間の大きな負担となります。同等性承認があれば、相手国の有機認証を別途取得することなく、輸出が可能になります。

| 主な同等性承認国・地域 | 概要 |

| EU | 日本とEUの間で有機食品の同等性が認められている。日本の有機JAS製品は、EUの有機規則に適合するものとしてEU域内で販売可能。 |

| アメリカ(USDA) | 日本とアメリカの間でも同等性が認められている。USDA Organic Sealを別途取得することなく、日本の有機JAS製品をアメリカで販売可能。 |

| カナダ、スイスなど | 他にも同等性が認められている国がある。 |

同等性承認の手続きは、基本的に登録認証機関が仲介し、輸出証明書の発行などを行います。しかし、同等性承認には特定の品目や条件が設けられている場合もあるため、事前に輸出先の市場や認証機関に確認が必要です。また、同等性承認がない国への輸出を検討する場合は、その国の認証基準に合わせた運用改善と認証取得を計画する必要があります。

国際同等性承認は、有機農産物の輸出を成功させるための重要な鍵となります。輸出先市場の同等性状況を把握し、適切な手続きを踏むことで、販路開拓のチャンスを広げましょう。

輸出証明書と手続きの流れ

国際的な同等性承認がある場合でも、輸出には「輸出証明書」などの書類と特定の手続きが必要です。

輸出協定と必要書類

有機農産物を海外に輸出する際には、輸出先市場との輸出協定(同等性承認など)に基づき、特定の輸出証明書や必要書類を準備する必要があります。

輸出先の国や地域の有機基準を満たしていることを証明するため、そして、国際貿易における適切なトレーサビリティを確保するために、これらの書類が義務付けられています。

| 書類の種類 | 主な内容 | 発行機関など |

| 有機証明書(輸出証明書) | 日本の有機JAS規格に適合していることを証明する書類。 | 日本の登録認証機関 |

| 輸出先国の輸入許可証 | 輸出先国が定める輸入に関する許可証。 | 輸出先国の政府機関 |

| 原産地証明書 | 製品の原産地を証明する書類。 | 商工会議所など |

| インボイス、パッキングリスト | 取引内容や積荷内容を示す商業書類。 | 輸出者 |

これらの必要書類は、輸出先市場によって異なるため、事前に輸出先の登録認証機関や輸入業者、関連省庁のウェブサイトなどで詳細を確認することが不可欠です。輸出証明書は、日本の登録認証機関が発行しますが、その発行にも一定の費用と期間がかかります。また、輸出先市場によっては、特定の追加基準への対応が求められる場合もあるため、認証機関や農業コンサルタントに相談しながら、計画的に準備を進めることが輸出成功のポイントです。

有機農産物の輸出は、新たな販路開拓の大きなチャンスですが、輸出協定と必要書類の準備を怠ると、予期せぬトラブルに繋がりかねません。綿密な準備と情報収集を徹底しましょう。

輸出先市場への対応

有機農産物の輸出を成功させるためには、輸出先市場のニーズや認証基準にきめ細かく対応することが不可欠です。

国際同等性承認がある場合でも、輸出先市場には独自の表示ルール、消費者の好み、流通経路、そして輸入規制などが存在します。これらを理解し、適切に対応することで、製品の競争力を高め、安定した販路を確立できます。

| 対応項目 | 具体的な内容 |

| 表示ルール | 輸出先国の言語での表示、有機マークの表示要件、栄養表示義務など。 |

| 消費者の好み | 味、食感、パッケージデザイン、利用シーンなど、現地消費者の嗜好に合わせた製品調整。 |

| 流通経路 | 現地の有機専門小売店、スーパーマーケット、レストラン、オンラインストアなど、最適な販路の選定。 |

| 輸入規制 | 残留農薬基準、植物検疫、特定の添加物使用制限など、輸出先国の法規制への適合。 |

| マーケティング | 現地の文化や消費者の価値観に合わせたプロモーション戦略。 |

例えば、アジア市場では、特定の健康効果を謳う表示が好まれる場合がありますし、欧米市場では、環境SDGsや持続可能性が強く意識される傾向があります。また、輸出証明書の手続きだけでなく、現地の輸入業者や流通パートナーとの連携も輸出成功には欠かせません。農業コンサルタントやJETRO(日本貿易振興機構)などの専門機関から情報を得ることも有効です。

輸出先市場へのきめ細かい対応は、有機農産物の国際展開において極めて重要です。市場調査を徹底し、現地のパートナーと協力しながら、輸出戦略を練りましょう。

慣行農業からの転換支援と研修活用法

慣行農業から有機農業への転換は、多くの農業者にとって大きな挑戦です。この転換期間をスムーズに進めるための支援制度や研修の活用法について解説します。

転換期間中の管理ポイント

慣行農業から有機農業への転換は、圃場履歴転換期間を設けるだけでなく、その期間中の特別な管理ポイントを理解し、実行する必要があります。

土づくり・堆肥施用の手順

慣行農業からの転換において最も重要な管理ポイントの一つが、土づくり、特に堆肥施用の手順です。これは、化学肥料に頼らない健全な土壌環境を構築するための基盤となります。

有機農業では、土壌の肥沃性を高め、作物の生育に必要な養分を供給するために、化学肥料ではなく有機物を活用します。堆肥は、土壌微生物の活動を活発にし、土壌の物理性・化学性・生物性を改善する上で不可欠な資材です。

土づくりと堆肥施用の具体的な手順は以下の通りです。

| ステップ | 内容 | ポイント |

| 1. 土壌診断 | 現状の土壌の状態(pH、養分バランス、有機物含有量など)を把握する。 | 転換前の状態を知ることで、適切な施肥計画が立てられる。 |

| 2. 適切な堆肥の選定 | 家畜糞堆肥、植物性堆肥など、有機JAS規格で認められた堆肥を選ぶ。 | 未熟な堆肥は生育阻害や病害虫の原因となるため注意。 |

| 3. 堆肥の施用方法 | 施用量、施用時期、施用方法(全面施用、畝間施用など)を計画する。 | 土壌への均一な混和を心がけ、過剰施用は避ける。 |

| 4. 緑肥作物の活用 | ヘアリーベッチ、クリムソンクローバーなどの緑肥作物を栽培し、すき込む。 | 土壌の有機物含有量を増やし、根粒菌による窒素固定効果も期待できる。 |

| 5. 耕うん管理 | 不必要に土壌を攪拌せず、土壌構造を破壊しない耕うんを心がける。 | 深耕や過度な耕うんを避け、土壌の団粒構造を維持する。 |

これらの手順を転換期間中から継続的に行うことで、健全な土壌環境が育まれ、有機JAS規格に適合した有機農産物の生産が可能になります。生産履歴として、堆肥施用の記録も忘れずに行いましょう。

土づくりと堆肥施用は、慣行農業からの転換における最も基本的な管理ポイントです。適切な手順と継続的な努力が、有機農業の成功を左右します。

病害虫防除の有機的手法

慣行農業からの転換において、化学合成農薬に頼らない病害虫防除の有機的手法を習得することは、有機JAS認証取得に不可欠な管理ポイントです。

有機JAS規格では、化学合成農薬の使用が禁止されているため、病害虫の発生を未然に防ぎ、発生時には有機的手法で対処する知識と技術が求められます。

| 防除手法 | 具体的な内容 | ポイント |

| 抵抗性品種の選択 | 病害虫に強い品種を選ぶ。 | 地域の気候や土壌に適した品種を選ぶ。 |

| 輪作 | 同じ作物や同じ科の作物を連作せず、異なる科の作物を順に栽培する。 | 土壌病害虫の発生を抑制し、地力維持にも貢献。 |

| 適切な施肥管理 | 過剰な窒素肥料を与えず、バランスの取れた施肥を行う。 | 作物が徒長せず、健全に生育することで病害虫への抵抗力が高まる。 |

| 物理的防除 | 防虫ネット、手で虫を取り除く、捕獲トラップの設置、シルバーマルチなど。 | 早期発見・早期対応が重要。 |

| 生物的防除 | 天敵昆虫の利用(テントウムシ、クサカゲロウなど)、微生物農薬(BT剤など)の活用。 | 有機JAS資材リストに記載されているもののみ使用可能。 |

| 耕種的防除 | 適期栽培、適正な株間、土壌の排水性改善、残渣処理など。 | 栽培環境を整えることで、病害虫の発生しにくい状況を作る。 |

これらの有機的手法を組み合わせ、総合的に病害虫を防除するIPM(総合的病害虫・雑草管理)の考え方を取り入れることが効果的です。日々の圃場観察と記録管理を通じて、病害虫の発生状況を把握し、早期に対応することが重要です。

病害虫防除の有機的手法は、慣行農業からの転換において避けては通れない課題です。様々な手法を学び、自身の農場に合った防除戦略を確立しましょう。

新規参入者向け研修プログラム

新規で有機農業を始める方や、慣行農業からの転換を検討している方には、専門の研修プログラムを活用することが非常に有効です。

研修機関一覧と特徴

新規参入者や慣行農業からの転換を検討している農業者にとって、有機農業に関する研修プログラムは、実践的な知識と技術を習得し、有機JAS認証取得への道をスムーズにする上で非常に有効です。日本には、多様な研修機関が存在し、それぞれ異なる特徴を持っています。

有機農業は、慣行農業とは異なる専門的な知識や技術が求められます。独学では習得が難しい点も多いため、体系的な研修を受けることで、効率的に学習し、実践力を高めることができます。

| 研修機関の分類 | 主な特徴 | 提供内容の例 |

| 国の機関(例:農業大学校、農業改良普及センター) | 体系的な座学と実習、費用が比較的安価、地域の気候風土に合わせた指導。 | 有機JAS規格の解説、土づくり、病害虫防除、施設栽培技術、経営計画など。 |

| 地方自治体の機関(例:各都道府県の農業試験場) | 地域に特化した有機栽培技術、地域の有機農業者とのネットワーク構築支援。 | 地域の特産品目に関する有機栽培技術、地域の土壌特性に合わせた土づくり。 |

| 民間企業・団体(例:有機農業コンサルタント会社、特定非営利活動法人) | 実践的なノウハウ、個別指導、認証取得サポート、販路開拓支援、オンライン研修。 | 新規就農セミナー、有機JAS認証取得セミナー、特定作物の栽培技術実践ワークショップ。 |

これらの研修機関は、期間、費用、内容が様々です。短期のワークショップから、数ヶ月にわたる長期的な研修、オンライン形式の学習まで多岐にわたります。自身の目標や状況に合わせて、最適な研修プログラムを選びましょう。中には、有機JAS認証の生産行程管理者資格取得のための研修を兼ねているものもあります。

有機農業への新規参入者や転換を検討している農業者は、これらの研修機関を積極的に活用し、実践的な知識と技術を習得することで、有機JAS認証取得と持続可能な有機農業経営の成功を目指しましょう。

実践ワークショップ事例

新規参入者や転換を検討する農業者にとって、座学だけでなく実践ワークショップに参加することは、有機農業の現場感覚を養い、具体的な課題解決能力を高める上で非常に有効です。

有機農業は、気候や土壌、病害虫の状況など、現場の状況に応じて柔軟な対応が求められます。実践ワークショップでは、経験豊富な指導者から直接指導を受け、参加者同士で情報交換ができるため、机上の知識だけでは得られない生きたノウハウを習得できます。

| ワークショップ内容の例 | 期待される効果 |

| 土壌診断と堆肥づくり | 土壌の健康状態を評価し、適切な有機質肥料・堆肥の調合・施用方法を習得。 |

| 有機野菜の育苗と定植 | 健全な苗の育て方、病害虫に強い苗の選び方、適切な定植方法を学ぶ。 |

| 病害虫の有機的防除技術 | 特定の病害虫の識別、天敵の活用、手作り防除資材の作成、物理的防除の方法。 |

| 有機JAS認証の記録作成実践 | 実際に圃場を想定し、生産履歴や資材使用記録の作成方法を体験する。 |

| 収穫・調整・出荷作業 | 有機JAS規格に則った収穫・調整方法、マーク表示ルール、梱包・出荷手順。 |

これらの実践ワークショップは、全国各地の農業大学校、地方自治体の農業試験場、民間の有機農業団体、あるいは登録認証機関が開催している場合があります。実際に農場で行われるワークショップに参加することで、慣行農業からの転換期間中の管理ポイントを肌で感じることができ、有機JAS認証取得後の運用改善にも役立つでしょう。

実践ワークショップは、有機農業の知識と技術を深めるための貴重な機会です。積極的に参加し、現場で役立つ生きたノウハウを習得して、有機農業経営の成功に繋げましょう。

よくある質問Q&Aで疑問を解消

有機農業認証に関する疑問は、多岐にわたります。ここでは、これまで解説してきた内容を踏まえ、特に多く寄せられる質問とその回答をまとめました。

無農薬認証と有機認証の違い

「無農薬認証」という公的な認証制度は日本には存在しません。これに対し、有機認証、特に有機JAS認証は、国の厳格な基準をクリアした製品に与えられる唯一の公的な認証制度です。

「無農薬」という表示は、単に栽培期間中に農薬を使用しなかったことを意味しますが、過去の農薬使用履歴や化学肥料の使用、土壌の状況などについては言及していません。そのため、その言葉だけでは安心や安全を保証するものではないとされています。一方、有機JAS認証は、化学合成農薬だけでなく、化学肥料や遺伝子組み換え技術なども一切使用せず、転換期間を含めた長期的な土づくり、病害虫防除の有機的手法、生産履歴の記録など、非常に広範な基準を定めています。

| 項目 | 無農薬 | 有機JAS認証 |

| 公的な制度 | なし | あり(農林水産省所管) |

| マーク表示 | なし(農水省は表示を推奨せず) | 有機JASマーク |

| 農薬使用 | 栽培期間中不使用 | 化学合成農薬・化学肥料・遺伝子組み換え技術など、一切不使用(禁止資材) |

| 土壌管理 | 規定なし | 転換期間を経て、有機物による土づくりなど厳格な規定あり |

| 第三者認証 | なし | あり(登録認証機関による審査・検査) |

消費者庁は、「無農薬」表示について、消費者の誤解を招く可能性があるとして、表示を控えるよう指導しています。消費者が本当に信頼性の高い有機農産物を選びたい場合は、必ず「有機JASマーク」が付いているかを確認することが重要です。

「無農薬」という言葉に惑わされず、安心・安全な有機農産物を選ぶためには、国の厳しい基準をクリアした「有機JASマーク」の有無を確認するようにしましょう。

有機JASマークの偽物判別方法

有機JASマークの偽物を判別する方法を知ることは、消費者が安心して有機農産物を選ぶ上で非常に重要です。

残念ながら、有機JAS認証を受けていないにも関わらず、類似のマークを使用したり、「有機」「オーガニック」といった紛らわしい表示をしたりする悪質な事例が存在します。これらの偽物を見破ることで、消費者は正しい選択ができ、正規の有機農産物市場の健全な発展に貢献できます。

有機JASマークの偽物判別方法のポイントは以下の通りです。

- 登録認証機関の名称を確認する: 正規の有機JASマークの近くには、必ず認証を行った登録認証機関の名称が記載されています。この名称があるかどうかを確認しましょう。農林水産省のウェブサイトで、正規の登録認証機関の一覧を確認することもできます。

- マークのデザインをチェックする: 正規の有機JASマークは、特定のデザイン、色、サイズが定められています。不自然な色合い、文字の崩れ、デザインの歪みなどがないか注意して見ましょう。農林水産省のウェブサイトで公式のマークデザインを確認できます。

- 「有機」「オーガニック」の表示を確認する: 製品の名称や表示に「有機」「オーガニック」という言葉が使われている場合でも、必ず有機JASマークが併記されているか確認しましょう。マークがなければ、それは公的な有機認証を受けた製品ではありません。

- 製品情報や販売元を調べる: 疑わしいと感じた場合は、製品のウェブサイトや販売元の情報を確認し、有機JAS認証に関する情報が明確に記載されているか調べましょう。

もし偽物ではないかと疑われる製品を見つけた場合は、農林水産省や登録認証機関に情報提供することで、ルール違反事例の摘発に繋がる可能性があります。

有機JASマークの偽物判別方法を身につけることは、消費者としての自己防衛であり、信頼性のある有機農産物市場を支えるための重要な行動です。

有機農産物の販売方法と市場動向

有機JAS認証を取得した有機農産物は、一般の農産物とは異なる販路や販売方法が存在し、近年の市場動向もその優位性を示しています。

有機JASマークが付与された製品は、その信頼性と付加価値により、特定の消費者層や流通業者から高い需要があります。そのため、一般的な卸売市場だけでなく、多様な販路開拓が可能です。

| 販売方法 | 特徴・メリット | 留意点 |

| 百貨店・スーパーの有機コーナー | 高いブランドイメージ、集客力。 | 品質基準や納品頻度など、厳しい条件がある場合がある。 |

| 自然食品専門店・宅配サービス | 有機食品への関心が高い顧客層に直接アプローチ。 | 小ロット対応や、消費者とのコミュニケーションが求められる。 |

| インターネット通販(ECサイト) | 全国の消費者へ販売可能、ブランドイメージを自由に発信。 | 物流コスト、ウェブサイト構築・運営の手間。 |

| 飲食店・加工食品メーカーへの直接販売 | 安定した大口取引、中間マージンを削減。 | 安定供給能力、契約条件の交渉力。 |

| 直売所・道の駅・イベント出店 | 消費者との直接交流、生産者の顔が見える販売。 | 販売量に限界がある場合がある。 |

| 海外への輸出 | 新たな市場開拓、高収益の可能性。 | 国際認証の取得、輸出規制への対応、物流コスト。 |

市場動向としては、近年、消費者の健康志向や環境意識の高まりから、有機農産物の需要は世界的に増加傾向にあります。特に、SDGsや持続可能な社会への関心が高まる中で、有機JAS認証は企業や消費者に選ばれる重要な要素となっています。また、国が推進する「みどりの食料システム戦略」においても、有機農業の面積拡大が目標とされており、今後ますます市場が拡大する見込みです。

有機JAS認証は、有機農産物の販路開拓とブランド化を大きく後押しします。多様な販売方法と市場動向を理解し、自身の有機農業経営を持続可能なものへと発展させましょう。

今すぐ行動しよう!有機農業認証で素敵な未来を手に入れよう

これまでの解説で、有機農業認証、特に有機JAS認証が、日本の農業においていかに重要であるかをご理解いただけたかと思います。単なるマークの付与に留まらず、それは持続可能な農業経営を実現し、消費者に安心と安全な食を届けるための、まさに「未来への投資」と言えるでしょう。

主要ポイントのおさらい

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。最後に、有機農業認証の主要なポイントを簡単におさらいしましょう。

- 有機JAS認証は、農林水産省が定めた有機JAS規格に基づき、第三者機関が証明する唯一の公的有機認証制度です。

- 取得には、圃場履歴転換期間の遵守、使用可能資材の厳選、詳細な生産履歴の記録など、厳格な基準と運用管理が求められます。

- メリットは、販路開拓、ブランド化、付加価値向上による収益アップ、そしてトレーサビリティ強化による消費者信頼獲得です。

- デメリットとしては、申請料・検査料などの初期費用や、継続的な記録負担があります。しかし、国や地方自治体の補助金・助成金を活用することで、コストを軽減できます。

- 認証機関は複数あり、費用、審査スピード、サポート体制、専門性などを比較検討して選びましょう。

- 認証取得後も、定期検査や最新改正情報への対応、記録管理の継続が不可欠です。ルール違反には罰則・ペナルティのリスクもあります。

- 国際同等性承認により輸出も可能になり、新たな販路開拓のチャンスが広がります。

- 慣行農業からの転換には、土づくりや病害虫防除の有機的手法の習得、新規参入者向け研修プログラムの活用が有効です。

認証取得に向けた次のステップ

有機JAS認証への道のりは決して平坦ではありませんが、その先に開ける可能性は無限大です。このガイドを読んで、ぜひ次のステップへ進んでみてください。

- 情報収集の徹底:

- 農林水産省のウェブサイトで有機JAS規格の最新情報を確認しましょう。

- 興味のある登録認証機関のウェブサイトを訪問し、具体的な取得要件や費用内訳、サポート体制について問い合わせてみましょう。

- 農業大学校や研修プログラムへの参加:

- 有機農業の基礎知識や実践的な技術を学ぶために、新規参入者向け研修プログラムや実践ワークショップへの参加を検討しましょう。

- 専門家への相談:

- 農業コンサルタントや地域の農業改良普及センターなど、有機農業認証に詳しい専門家に相談してみましょう。あなたの状況に合わせた具体的なアドバイスが得られます。

- 計画の策定:

- 転換期間の設定、栽培計画、費用計画、販売方法など、具体的な認証取得に向けた計画を立てましょう。

参考リンクと相談窓口

- 農林水産省 有機JAS制度:

- 主な登録認証機関(例):

- JONA(日本農林規格協会):https://www.jona.or.jp/

- ECOCERT Japan:https://www.ecocert.jp/

- ※その他、検索エンジンで「有機JAS 認証機関 一覧」と検索し、複数の機関を比較検討することをお勧めします。

- 各都道府県の農業改良普及センター:

- 地域の農業指導に関する窓口です。有機農業に関する相談も可能です。

- JAS法に関するお問合せ先(農林水産省):

有機農業認証は、あなたの農業経営を次のステージへと導く大きな力となります。ぜひこの機会に一歩を踏み出し、素敵な未来を手に入れてください。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。