有機農業のビジネスに興味をお持ちですか?「本当に儲かるの?」「どうやって始めたらいい?」「販路はどう開拓する?」といった疑問や不安をお抱えかもしれませんね。環境にも体にも良いとされる有機農業ですが、始めるには専門知識や資金、そして何より「どうビジネスとして成り立たせるか」という具体的なノントハウが必要です。

この記事では、そんなあなたの疑問や不安を解消するために、有機農業ビジネスの始め方から収益性、販路拡大、補助金の活用方法、スマート農業の導入、有機JAS認証取得のポイントまで、成功に必要なあらゆる情報を徹底的に解説します。

この記事を読めば、有機農業ビジネスの全体像を把握し、具体的な事業計画を立てるための羅針盤を手に入れられます。また、成功事例や最新トレンド、さらには将来予測まで知ることで、自信を持って最初の一歩を踏み出せるでしょう。逆に、これらの知識を持たずに有機農業を始めてしまうと、資金計画の失敗、販路の確保難、技術的な課題に直面し、せっかくの情熱が挫折に繋がる可能性もあります。持続可能な農業経営を実現し、素敵な未来を手に入れるためにも、ぜひ最後までお読みください。

目次

有機農業ビジネスとは?儲かる仕組みとメリット・デメリット

有機農業ビジネスへの参入を検討する上で、その収益性や経営の仕組み、そしてメリットとデメリットを事前に把握しておくことは非常に重要です。

有機農業は、環境負荷の低減や食の安全への意識の高まりを背景に、近年注目度が高まっています。しかし、一般的な農業と比較して、手間やコストがかかる側面があるのも事実です。本当に儲かるのか、どのようなリスクがあるのか、しっかりと理解しておく必要があるでしょう。

この項目を読むと、有機農業ビジネスの全体像を把握し、ご自身の参入可能性や事業計画の立案に役立てられます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、資金計画の甘さや販路確保の失敗といったリスクを抱えやすくなるため、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

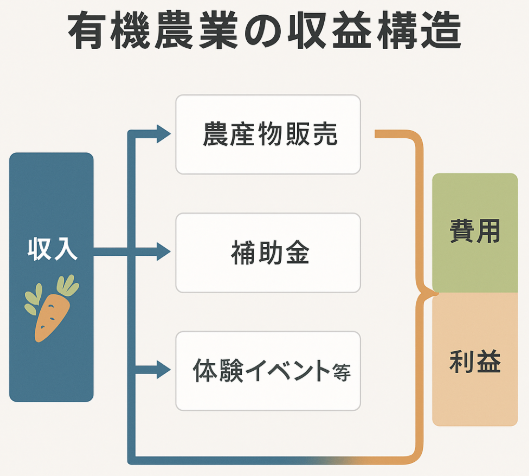

有機農業の収益性|本当に儲かるのか?

有機農業は、初期投資や手間がかかるというイメージから、「本当に儲かるのか?」という疑問を抱かれがちです。しかし、適切な戦略と効率的な経営を行うことで、十分な収益を上げている事例も多く存在します。有機農産物は、一般の農産物に比べて高値で取引される傾向にあるため、単価を高く設定しやすいという強みがあります。

年収平均データと利益シミュレーション

有機農業における年収や利益は、栽培規模、品目、販売方法、地域などによって大きく変動します。一概に「平均年収」を算出することは難しいですが、小規模経営であっても工夫次第で安定した収入を得ることは可能です。

たとえば、日本政策金融公庫の資料によると、新規就農者の農業所得は、開始から数年で安定するケースが多いとされています。有機農業に特化した具体的な年収データは少ないものの、高単価販売が可能な品目を選び、消費者への直接販売や契約栽培を組み合わせることで、一般的な農業よりも高い収益性を実現できる可能性があります。

利益シミュレーションにおいては、以下の点を考慮することが重要です。

- 売上: 生産量 × 単価(慣行農業品目との価格差を考慮)

- 費用: 初期投資(農地、設備)、資材費(種苗、有機肥料)、人件費、流通費、有機JAS認証取得費用など

これらの要素を詳細に洗い出し、現実的な目標設定を行うことが、成功への第一歩となります。

コスト構造の内訳

有機農業のコスト構造は、慣行農業と比べて特徴的な点があります。主なコストの内訳は以下の通りです。

| コスト項目 | 内容 | 備考 |

| 初期投資 | 農地取得・賃借料、農業機械・設備購入費、施設建設費(ハウスなど) | 農地の確保方法や既存設備を活用するかどうかで大きく変動します。 |

| 資材費 | 有機肥料、有機種苗、病害虫対策資材(天敵など)、培地など | 化学肥料や農薬を使用しないため、有機JAS規格に適合した資材選びが重要です。慣行農業と比較して高価な場合もあります。 |

| 人件費 | 労働力(ご自身の労働、雇用するパート・アルバイト、研修生など) | 除草や病害虫の観察など、慣行農業よりも手作業の比重が高まる傾向にあるため、労力がかかる可能性があります。スマート農業技術の導入で省力化も可能です。 |

| 流通・販売費 | 梱包資材費、運送費、ECサイト手数料、直売所出店料など | 販路によって費用は大きく異なります。個人配送や共同出荷などでコストを抑える工夫も必要です。 |

| 認証・検査費 | 有機JAS認証の申請料、検査費用、維持費用など | 認証を取得することで販路拡大やブランド力向上につながりますが、一定の費用が発生します。 |

| その他経費 | 燃料費、光熱費、保険料、減価償却費、通信費など | 一般的な事業運営で発生する経費です。 |

特に初期投資と人件費、資材費は、事業の規模や栽培品目によって変動が大きいため、綿密な計画が必要です。補助金や融資制度を積極的に活用し、資金計画を立てることが重要になります。

有機農業ビジネス参入のメリット・デメリット

有機農業ビジネスへの参入は、多くの魅力がある一方で、乗り越えるべき課題も存在します。参入前に、メリットとデメリットをしっかりと比較検討することが、持続可能な事業運営には不可欠です。

環境面・健康面での強み

有機農業が持つ最大のメリットは、環境と健康への貢献という点にあります。

有機農業は、環境負荷の低減と消費者の健康志向に応えることで、高い社会的価値と経済的価値を生み出すビジネスモデルです。

化学肥料や農薬に頼らない栽培方法は、土壌の健全性を保ち、水源の汚染を防ぎ、生物多様性を守ることに貢献します。これにより、持続可能な農業が実現可能です。また、安全性が高く、栄養価も高いとされる有機農産物は、健康志向の強い消費者に選ばれる傾向があり、高単価での販売が期待できます。SDGsへの貢献という側面も、企業や消費者の関心を集める要因となっています。

例えば、有機JAS認証を取得した農産物は、消費者に「安全・安心」という明確な価値を提供できます。これにより、一般的な農産物よりも高価格帯での販売が可能となり、スーパーの有機食品コーナーや専門の宅配サービス、レストランなど、特定の販路で強い競争力を持つことができます。さらに、環境保全型農業として、自治体や企業のSDGs関連プロジェクトとの連携も期待できます。

有機農業のこれらの強みは、単に農産物を生産するだけでなく、環境保全や地域貢献といった付加価値を提供し、ブランドイメージを高めることで、価格競争に巻き込まれにくいビジネスモデルを構築する大きな要因となります。

初期投資・労力面での課題

一方で、有機農業には、初期投資や労力といった面で課題も存在します。

有機農業は、初期投資と労力の両面で、慣行農業に比べて負担が大きくなる可能性があるという課題があります。

化学肥料や農薬を使用しないため、土壌改良に時間とコストがかかり、病害虫対策や雑草管理も手作業に頼る部分が多くなります。このため、初期段階での収量安定化が難しく、収益化までに時間を要する場合があります。また、大規模化には多大な労力が必要となるため、労働力確保が大きな課題となることもあります。

例えば、長年化学肥料や農薬が使われてきた土地を有機転換する場合、土壌の微生物環境を整えるために数年を要することがあります。この期間は収量が不安定になったり、品質が安定しなかったりするリスクがあります。また、広大な農地で除草剤を使わずに手作業で除草を行う場合、多くの人手を要するため、人件費が膨らむ可能性があります。新規就農者が始める際には、慣行農業に比べて農地の選択肢が限られたり、既存の機械が使えないケースがあったりすることも課題となるでしょう。

これらの課題に対しては、土壌診断に基づく計画的な土壌改良、効果的な病害虫・雑草対策の知識習得、スマート農業技術の導入による省力化、そして補助金や融資制度の活用による資金確保が不可欠です。

法人化と事業計画の立て方

有機農業ビジネスを成功させるためには、個人事業主として始める場合でも、法人化を目指す場合でも、しっかりとした事業計画を立てることが不可欠です。特に法人化は、事業規模の拡大や資金調達の面で有利に働くことがあります。

法人設立の手順と必要書類

農業を法人化することで、社会的信用の向上、事業承継の円滑化、節税効果、資金調達の選択肢拡大など、さまざまなメリットを享受できます。

有機農業ビジネスを法人化することは、事業の安定と拡大に繋がり、資金調達や経営戦略の幅を広げる上で有効な手段です。

法人化により、個人事業主では得にくい信頼性が高まり、金融機関からの融資や補助金・助成金の申請において有利になる場合があります。また、複数のメンバーで事業を運営する際に、組織としての体制が明確になり、事業承継もスムーズに行えます。税制面においても、所得規模によっては法人化した方が節税に繋がるケースもあります。

農業法人を設立する一般的な手順は、以下の通りです。

- 事業内容・商号の決定: 法人の目的、名称、本店所在地などを定めます。

- 定款の作成: 法人の基本的なルールを定めた定款を作成し、公証役場で認証を受けます。

- 資本金の払い込み: 設立する法人の資本金を払い込みます。

- 役員の選任: 代表取締役をはじめとする役員を選任します。

- 設立登記: 法人の本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行います。

設立に必要な主な書類は以下の通りです。

| 書類の種類 | 内容 |

| 定款 | 会社の目的、商号、本店所在地、資本金、役員構成などを定めた会社の根本規則。 |

| 役員の印鑑証明書 | 役員の氏名、住所、生年月日、実印の印影を証明する書類。 |

| 資本金の払込証明書 | 資本金が会社の銀行口座に払い込まれたことを証明する書類。 |

| 本店所在地を管轄する法務局への登記申請書 | 会社の設立を登記するための申請書。 |

| 就任承諾書 | 役員に就任することを承諾する書類。 |

| 印鑑届出書 | 法人の実印を法務局に登録するための書類。 |

これら以外にも、税務署や都道府県への届出、農業委員会への届出など、必要となる手続きがあります。

法人設立は専門的な知識を要するため、司法書士や税理士といった専門家への相談を検討することをおすすめします。これにより、手続きをスムーズに進め、設立後の円滑な事業運営に繋がります。

事業計画書作成のポイント

法人化の有無にかかわらず、事業の成功には明確な事業計画が不可欠です。事業計画書は、ご自身の事業の羅針盤となるだけでなく、資金調達の際に金融機関や投資家へ事業の実現可能性を示す重要なツールとなります。

事業計画書は、有機農業ビジネスの成功に向けた具体的な道筋を示す羅針盤であり、外部からの資金調達を成功させるための必須ツールです。

詳細な事業計画書を作成することで、事業の目的、目標、戦略が明確になり、課題やリスクを事前に洗い出すことができます。また、客観的な数値目標を設定することで、事業の進捗を管理し、必要に応じて軌道修正を行うことが可能になります。特に、金融機関からの融資や補助金の申請においては、事業の実現性や収益性、将来性を具体的に示す事業計画書が不可欠です。

事業計画書に盛り込むべき主なポイントは以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

| 事業概要 | 有機農業ビジネスで何を提供し、誰をターゲットにするのか、そのビジョンやミッション。 |

| 経営理念・目的 | なぜ有機農業を行うのか、どのような社会貢献を目指すのか。 |

| 製品・サービス | どのような有機農産物や加工品を生産・販売するのか、その特徴や強み。 |

| 市場分析 | 有機食品市場の規模、ターゲット顧客のニーズ、競合他社の分析。 |

| 販売戦略 | どのような販路(ECサイト、直売所、生協、レストランなど)で、どのように販売するのか、価格設定やプロモーション計画。 |

| 生産計画 | 栽培品目、栽培面積、生産量目標、栽培方法、有機JAS認証取得計画。 |

| 組織体制・人員計画 | 経営体制、従業員の雇用計画、必要なスキルや研修。 |

| 資金計画 | 初期投資、運転資金、収支計画(売上、費用、利益)、資金調達方法(自己資金、融資、補助金など)。 |

| リスク分析と対策 | 自然災害、病害虫、価格変動、販売不振などのリスクと、それに対する具体的な対策。 |

これらの項目を具体的に記述することで、事業の全体像を明確にし、計画の実現可能性を高めることができます。

事業計画書は一度作成したら終わりではなく、市場環境の変化や事業の進捗に合わせて定期的に見直し、改善していくことが重要です。

有機農業 始め方/新規参入ガイド

有機農業を始めるにあたっては、一般的な農業とは異なる準備や知識が必要です。特に、新規で参入を検討している方にとっては、何から手をつければ良いのか、どのような点に注意すべきか、具体的なステップを把握しておくことが成功への鍵となります。

有機農業への新規参入は、持続可能な社会への貢献や、食の安全に対する消費者の高まるニーズに応える魅力的なビジネスです。しかし、農地の確保から栽培技術の習得、そして販路の開拓まで、多岐にわたる準備が求められます。

この項目を読むと、有機農業を始めるための具体的なステップを理解し、参入に向けた不安を解消できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、無計画な参入による失敗リスクを高めてしまうため、成功への第一歩として次の項目から詳細を見ていきましょう。

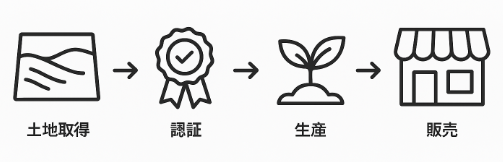

新規就農で有機農業を始める具体ステップ

新規で有機農業を始めるには、計画的な準備と段階的なステップを踏むことが重要です。

土地・施設の確保方法

有機農業を行う上で、最も重要な要素の一つが農地と施設の確保です。

有機農業に適した農地と施設の確保は、新規就農の成否を分ける重要なステップであり、地域や条件を慎重に検討する必要があります。

有機JAS認証取得を目指す場合、過去の農薬使用履歴や周囲からの農薬飛散リスクなどを考慮した農地選びが不可欠です。また、栽培する品目に応じて、露地栽培か施設栽培か、必要な設備の規模も異なります。適切な土地や施設を確保できなければ、計画通りの生産や収益の安定が難しくなります。

農地確保の方法としては、主に以下の選択肢があります。

| 方法 | 概要 | メリット | デメリット |

| 農地の購入 | 農地を直接購入する。 | 自由に経営計画を立てられ、長期的な視点で投資が可能。 | 初期費用が最も高額になる。農地法による制限がある。 |

| 農地の賃借 | 既存の農地を地主から借りる。 | 初期費用を抑えられる。比較的短期間で事業を始められる。 | 契約期間や使用条件の制約がある場合がある。 |

| 市町村のあっせん | 自治体が遊休農地などをあっせんする制度を利用する。 | 比較的安価に利用できる場合がある。自治体の支援を受けやすい。 | 希望の条件に合う農地が見つかりにくい場合がある。 |

| 農業法人への就職・研修 | 既存の農業法人に就職し、経験を積みながら将来的な独立を目指す。 | 安定した収入を得ながら技術や経営ノウハウを習得できる。 | 独立までに時間がかかる。自身の理想と異なる場合がある。 |

施設については、ビニールハウスや温室、貯蔵庫、選果施設などが挙げられます。中古の施設を利用したり、共同利用施設を活用したりすることで、初期投資を抑えることも可能です。地域の農業委員会や農業法人、不動産会社などと連携し、有機農業に適した農地や施設を探すことが重要です。

農地の選定においては、土壌の状態、日当たり、水利、アクセスの良さに加え、過去の農薬使用履歴や周囲の環境(農薬飛散リスク)も確認し、必要に応じて土壌分析を行うことを強く推奨します。

必要な資格と研修制度

有機農業を始めるにあたり、特定の資格が必須というわけではありませんが、関連する知識や技術を習得するための研修制度や資格は多く存在します。

有機農業の専門知識や技術は、研修制度や関連資格を通じて体系的に習得でき、事業の成功確率を高める上で非常に有効です。

有機農業は、化学肥料や農薬に頼らない分、土壌管理や病害虫対策、栽培計画など、専門的な知識と経験が求められます。これらの知識なしに始めると、収量や品質が安定せず、経営が困難になるリスクが高まります。研修制度を活用することで、実践的なノウハウを学び、失敗を未然に防ぐことができます。

有機農業に関連する主な研修制度や資格は以下の通りです。

| 種類 | 概要 | 取得・参加のメリット |

| 農業大学校・農業研修施設 | 各都道府県に設置されており、農業全般の基礎知識から専門技術まで体系的に学べる。実習を重視したカリキュラムが多い。 | 専門的な栽培技術や経営ノウハウを体系的に学べる。全国にネットワークがあり、情報交換や人脈形成に役立つ。 |

| 新規就農者研修制度 | 国や自治体が新規就農者向けに実施している研修プログラム。農業法人での実地研修や座学など。 | 農業経験がない人でも基礎から学べる。研修中の生活費支援や就農後の資金援助に繋がる場合もある。 |

| 有機農業者研修会・セミナー | 有機農業団体やNPO、民間企業などが開催する、有機農業に特化した研修やセミナー。 | 有機栽培の具体的な技術や最新情報を効率的に学べる。同じ志を持つ仲間との交流の場にもなる。 |

| 有機JAS認証講習会 | 有機JAS認証機関が開催する、認証取得に必要な知識や手順を学ぶ講習会。 | 認証取得のプロセスを理解し、スムーズな申請に繋がる。 |

| 農業機械士資格 | 農業機械の操作やメンテナンスに関する知識・技能を証明する資格。 | 効率的な作業や機械トラブルへの対応が可能になる。 |

これらの研修や資格を活用することで、有機農業に関する深い知識と実践的なスキルを習得し、リスクを低減しながら安定した経営を目指すことができます。

まずは、ご自身のレベルや目的に合った研修制度やセミナーを見つけ、積極的に参加することから始めるのが良いでしょう。実際に有機農業を実践している農家のもとでの「弟子入り」も有効な学びの場となります。

有機農業リース参入のメリット・デメリット

「リース」という形式で有機農業に参入する方法もあります。これは、農地や機械などを借り受けることで、初期費用を抑えながら事業を開始できる点が特徴です。

リース契約の種類と比較

有機農業におけるリース契約は、初期投資を抑えたい新規参入者にとって有効な選択肢となります。

有機農業におけるリース契約は、多額の初期投資を抑えつつ事業を開始できるため、資金面でのリスクを軽減したい新規参入者に適しています。

農地や高額な農業機械を自己資金で購入する場合、莫大な費用がかかります。リース契約を利用することで、これらの資産を月々または年間の支払いで利用でき、資金を運転資金や他の投資に回すことが可能になります。特に、有機農業では栽培方法や品目を試行錯誤する期間も必要となるため、初期段階での固定費を抑えることは大きなメリットとなります。

有機農業において活用できる主なリース契約の種類は以下の通りです。

| リース契約の種類 | 概要 | メリット | デメリット |

| 農地リース(賃貸借契約) | 農地を地主から借り受けて利用する。 | 農地の購入費用がかからないため、初期投資を大幅に削減できる。転作や有機転換が比較的容易。 | 契約期間や使用条件の制約がある場合がある。地主との関係構築が重要。 |

| 農業機械リース | トラクターや耕うん機、選果機などの農業機械をリース会社から借り受ける。 | 高額な機械を初期費用なしで導入できる。最新の機械を試せる。減価償却の手間がない。 | 所有権はリース会社にあり、契約期間中はリース料を支払い続ける必要がある。途中で解約すると違約金が発生する場合がある。 |

| 施設リース(ハウスなど) | ビニールハウスや温室などの施設をリース契約で利用する。 | 初期費用を抑えて施設栽培を開始できる。減価償却の手間がない。 | リース料が発生し続ける。設備の改造などに制約がある場合がある。 |

| セットリース(パッケージリース) | 農地、機械、施設などを一括でリースする。 | 有機農業を開始するために必要な要素をまとめて契約できるため、手続きが簡素化される。 | 選択肢が限られる場合がある。個別に契約するよりも割高になる可能性もある。 |

これらのリース契約を組み合わせることで、ご自身の事業計画や資金状況に応じた最適な方法を選択できます。

リース契約を検討する際は、契約期間、月々のリース料、解約条件、メンテナンス責任などを詳細に確認し、複数のリース会社や地主と比較検討することが重要です。

リスク管理のポイント

リース契約は初期費用を抑えるメリットがある一方で、特有のリスクも存在します。これらのリスクを事前に把握し、対策を講じることが重要です。

リース契約を利用した有機農業への参入は初期費用を抑える一方で、契約内容や予期せぬ事態に対するリスク管理が不可欠です。

リース契約は「借りる」という性質上、契約期間中の制約や、契約終了後の選択肢が限られる場合があります。また、農業特有の自然災害などによる損害が発生した場合の責任分担も明確にしておく必要があります。これらのリスクを考慮せずに契約を進めると、予期せぬコスト発生や事業継続の危機に繋がりかねません。

リース契約におけるリスク管理の主なポイントは以下の通りです。

| リスク項目 | 内容 | 対策 |

| 契約期間中の制約 | リース物件の改造や用途変更が制限される、中途解約が難しい、違約金が発生するなど。 | 契約前にリース契約書の内容を隅々まで確認し、不明な点はリース会社に問い合わせる。将来的な事業計画を考慮し、柔軟性のある契約条件を交渉する。 |

| 災害・事故時の責任 | 自然災害(台風、豪雨など)や事故によりリース物件が破損した場合の修理費用や損害賠償の責任。 | 農業共済や動産総合保険など、適切な保険に加入する。リース契約書内で、災害時の責任分担について明確に合意しておく。 |

| リース料の支払い継続 | 収穫量や売上が低迷した場合でも、リース料の支払いは継続される。 | 綿密な事業計画と資金計画を立て、売上が低迷した場合の予備資金を確保する。複数年契約の場合は、キャッシュフローシミュレーションを綿密に行う。 |

| リース期間満了後の選択肢 | リース期間満了後に物件を返却、再リース、買い取りなどの選択肢があるが、買い取り価格が高額な場合もある。 | 契約前にリース期間満了後の選択肢と費用を把握しておく。事業計画に合わせて最適な選択肢を検討し、長期的な視点を持つ。 |

| 維持管理責任 | リース物件の日常的な維持管理や修理の責任が、契約によってどちらにあるか不明確な場合。 | 契約書で維持管理の責任範囲を明確にし、定期的なメンテナンス計画を立てる。 |

リース契約を締結する際は、単にリース料の安さだけでなく、上記のリスク管理のポイントを踏まえ、総合的に判断することが重要です。必要であれば、法律の専門家にも相談し、トラブルを未然に防ぎましょう。

異業種からの参入事例と成功の秘訣

近年、農業の魅力やビジネスとしての可能性に着目し、異業種から有機農業に参入する企業や個人が増えています。

IT企業によるスマート農業導入事例

IT企業が持つ技術力と知見は、有機農業の生産性向上に大きく貢献しています。

IT企業が有機農業に参入する際は、自社の技術とスマート農業を組み合わせることで、効率化と生産性向上を実現し、競争優位性を確立できる可能性を秘めています。

有機農業は、手作業による管理が多く、労働集約的になりがちです。しかし、IT企業の持つデータ分析、センサー技術、AI、クラウド管理などの知見を応用することで、これらの課題を解決し、作業の効率化、収穫量の安定化、品質の向上を図ることができます。これにより、従来の有機農業が抱える「労力」と「コスト」の課題を克服し、収益性の高いビジネスモデルを構築することが可能になります。

例えば、以下のようなスマート農業技術が有機農業に導入されています。

- 環境センサーとデータ分析: 温度、湿度、日射量、土壌水分量、CO2濃度などをリアルタイムで計測し、データに基づいた最適な栽培環境を維持。これにより、植物の生育状況をデータで可視化し、適切なタイミングでの水やりや施肥、換気などを実現します。

- AIによる生育予測・病害虫診断: 画像解析AIを用いて、植物の生育状態を自動で判断したり、病害虫の初期症状を早期に発見したりすることで、的確な対策を講じ、収量ロスを最小限に抑えます。

- ドローン・ロボットによる省力化: ドローンによる広範囲の生育状況調査や、自動走行ロボットによる除草・収穫作業など、人の手では負担が大きい作業を自動化し、労働力不足の解消や人件費の削減に繋げます。

- クラウド型農業管理システム: 栽培記録、資材管理、販売実績などを一元的にクラウド上で管理し、データに基づいた経営判断を支援します。これにより、経験や勘に頼りがちな農業経営を、よりデータドリブンなものへと変革します。

これらの技術は、特に大規模な有機農場や、多品目を扱う農場において、その効果を最大限に発揮します。

IT企業が有機農業に参入する際は、単に技術を導入するだけでなく、有機農業の専門家や既存農家との連携を深め、現場のニーズに合ったソリューションを開発・提供することが成功の鍵となるでしょう。

飲食業からの参入成功パターン

飲食業からの有機農業参入は、生産から加工・販売までを一貫して行う6次産業化の成功事例が多く見られます。

飲食業からの有機農業参入は、食材の安定供給と品質管理、そして「生産者の顔が見える」という付加価値を顧客に提供することで、ビジネスの成功確率を高めることができます。

飲食店は、高品質な食材を安定的に確保することが経営の生命線です。自社で有機農産物を生産することで、この課題を解決できるだけでなく、食材の安全性や鮮度に対する顧客の信頼を得やすくなります。また、生産から消費まで一貫して関わることで、新たなメニュー開発やブランドイメージ向上にも繋がります。

飲食業からの参入成功パターンとしては、以下のような事例が挙げられます。

- 自社レストランへの安定供給: 有機農産物を自社で生産し、運営するレストランの食材として活用する。これにより、高品質な料理を提供できるだけでなく、「自社農園産」というストーリーを付加価値として顧客にアピールできます。例えば、大手飲食チェーンが自社農園で有機野菜を栽培し、各店舗で提供するケースなどです。

- 農園レストランの経営: 収穫体験や有機農産物を使った料理を提供する農園レストランを運営する。これにより、消費者は生産現場を体験しながら食材の魅力を深く理解でき、地域活性化にも貢献します。

- 有機加工品の開発・販売: 有機農産物を原料としたドレッシング、ジャム、ピクルスなどの加工品を開発し、飲食店やオンラインショップで販売する。これにより、農産物の価値を高め、通年での収益安定化を図れます。

- 顧客との交流イベント: 農園での収穫体験イベントや、有機農業に関するワークショップなどを開催し、顧客との接点を増やし、ブランドへの愛着を深める。

これらの取り組みは、単に有機農産物を生産するだけでなく、飲食業のノウハウを活かして消費者に「体験」や「物語」を提供することで、強いブランド力を構築し、顧客の囲い込みに成功しています。

飲食業からの参入を検討する際は、既存の飲食事業とのシナジー効果を最大限に引き出す戦略を立て、生産だけでなく加工・販売まで見据えた6次産業化を意識することが成功への鍵となります。

失敗談から学ぶリスク回避のポイント

有機農業ビジネスに新規参入する際には、成功事例だけでなく、失敗談からも学ぶことが重要です。

典型的な失敗要因

有機農業ビジネスにおける典型的な失敗要因を知ることは、ご自身の事業計画におけるリスクを軽減するために非常に役立ちます。

有機農業ビジネスの失敗は、資金計画の甘さ、販路開拓の失敗、そして有機栽培技術の未熟さが主な要因として挙げられます。

有機農業は初期投資や手間がかかるため、資金繰りが厳しくなることがあります。また、一般的な農産物とは異なる販路が必要となるため、計画的な開拓が不可欠です。さらに、化学肥料や農薬に頼らない分、栽培管理が難しく、収量や品質が不安定になりやすいという特性があります。これらの要素が複合的に作用し、事業が立ち行かなくなるケースが見られます。

有機農業ビジネスでよく見られる失敗の具体例は以下の通りです。

- 資金ショート:

- 初期投資額を見誤り、想定以上の設備投資や資材費がかかる。

- 収益化までに時間がかかり、運転資金が枯渇する。

- 補助金や融資の申請が遅れたり、想定額に満たなかったりする。

- 販路確保の失敗:

- 有機農産物の高単価販売を前提に計画するも、販売先が見つからず、価格競争に巻き込まれる。

- ECサイトを立ち上げたものの、集客ができず売上が伸び悩む。

- 生産量と販売量のバランスが取れず、食品ロスが発生する。

- 栽培技術の未熟さ:

- 病害虫の発生や雑草の繁茂に対応できず、収穫量が激減する。

- 土壌管理が不十分で、作物の生育が悪くなったり、品質が安定しなかったりする。

- 気候変動による影響を受けやすく、対策が後手に回る。

- 労働力不足・マネジメントの失敗:

- 有機農業は手間がかかるため、必要な労働力を確保できない。

- 従業員の育成が追いつかず、作業効率が上がらない。

- パートナーシップの不備:

- 共同経営や契約栽培において、契約内容が不明確なためにトラブルが発生する。

- 流通業者や販売先との連携がうまくいかない。

これらの失敗は、事前の情報収集や計画の甘さ、そして適切なリスクヘッジを怠った結果として現れることが多いです。

これらの失敗要因を事前に認識し、それぞれに対して具体的な対策を講じることで、リスクを最小限に抑え、持続可能な有機農業ビジネスを構築することが可能になります。

契約書・保険整備による対策

失敗談から学ぶ最大の教訓は、事前の準備とリスクヘッジの重要性です。特に、契約書と保険の整備は、予期せぬトラブルからご自身の事業を守るために不可欠です。

有機農業ビジネスにおけるリスクを軽減し、安定した経営を継続するためには、適切な契約書の整備と各種保険への加入が極めて重要です。

農業は自然を相手にするため、予期せぬ災害や病害虫の発生による収量減、価格変動など、様々なリスクが伴います。また、取引先とのトラブルや、従業員との雇用問題など、人為的なリスクも存在します。これらのリスクを事前に想定し、契約書で責任範囲を明確にし、保険で金銭的な損害を補填することで、事業継続の危機を回避することができます。

有機農業ビジネスで検討すべき契約書と保険の具体例は以下の通りです。

| 種類 | 内容 | 対策・ポイント |

| 【契約書】 | ||

| 農地賃貸借契約書 | 農地を借りる際の契約。賃料、契約期間、使用目的、有機JAS認証取得の可否、原状回復義務などを明記。 | 賃料や契約期間だけでなく、土壌の状況や農薬使用履歴、近隣農家からの農薬飛散リスクについても確認し、契約書に盛り込む。有機JAS認証取得に必要な項目を満たしているか確認する。 |

| 売買契約書・取引基本契約書 | 有機農産物の販売先(卸売業者、生協、レストラン、ECサイト運営者など)との契約。価格、数量、品質基準、納期、支払い条件、クレーム対応などを明記。 | 有機JAS認証品であること、栽培履歴の提示など、有機農業ならではの項目を盛り込む。トラブル発生時の責任分担や解決方法についても明記する。特に、契約栽培を検討する場合は、詳細な取り決めが必須です。 |

| 雇用契約書 | 従業員を雇用する際の契約。労働時間、賃金、業務内容、休日、福利厚生、解雇条件などを明記。 | 労働基準法に準拠し、適切な労働条件を定める。有機農業特有の作業内容や季節労働の特性を考慮した契約とする。 |

| 共同経営契約書 | 複数人で共同で事業を行う場合の契約。出資比率、利益配分、意思決定プロセス、事業解散時の取り決めなどを明記。 | 曖昧な部分を残さず、全ての項目を明確に合意し書面化することで、将来的なトラブルを防止する。 |

| 【保険】 | ||

| 農業共済(農業保険) | 自然災害(風水害、ひょう害、干ばつなど)や病害虫による収穫量や品質の被害を補填する。 | 国の農業政策の一環であり、加入を強く推奨される。栽培品目や地域によって補償内容が異なるため、詳細を確認する。 |

| 施設園芸共済 | ハウスなどの施設に対する自然災害による被害を補填する。 | 施設の規模や種類、立地条件に合わせて適切な補償内容を選ぶ。 |

| 火災保険・動産総合保険 | 農業機械や資材、建物などに対する火災、盗難、その他の事故による損害を補填する。 | 農業機械の種類や数量、建物の評価額に合わせて加入する。リース物件の場合は、リース契約で保険加入が義務付けられている場合もある。 |

| 賠償責任保険 | 栽培した農産物による食中毒や異物混入、農作業中の事故など、第三者に損害を与えた場合の賠償責任を補填する。 | 消費者への安全・安心を提供するためにも加入が推奨される。 |

| 労災保険・雇用保険 | 従業員の労働災害や失業時の補償。 | 従業員を雇用する場合は、法律で加入が義務付けられている。 |

これらの契約書作成や保険選びは専門知識を要するため、弁護士、税理士、保険代理店などの専門家と連携し、ご自身の事業内容に最適な契約・保険設計を行うことを強く推奨します。

有機農業 収益性/年収・利益・経営実態を徹底解説

有機農業をビジネスとして捉える上で、「収益性」は最も重要な関心事の一つです。本当に儲かるのか、具体的な年収はどのくらいなのか、利益を最大化するためにはどうすれば良いのか。この項目では、有機農業の経営実態に深く迫り、その収益性を多角的に解説します。

有機農業は、一般的な農業に比べて手間がかかるイメージがありますが、高単価販売が期待できるため、経営次第では高い収益性を実現できます。しかし、そのためには、適切なコスト管理や販路の最適化、そしてリスクへの備えが不可欠です。

この項目を読むと、有機農業の具体的な収益構造を理解し、ご自身の経営戦略に役立つ具体的なヒントを得られます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、資金計画のズレや経営課題への対応の遅れに繋がり、事業の安定性を損なう可能性があるため、失敗しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

有機農業 年収平均・儲かる具体例

有機農業における年収や利益は、多くの要因によって変動します。一概に平均値を出すことは難しいですが、成功事例からその可能性を探ることができます。

規模別・地域別の収入比較

有機農業の収入は、経営規模(農地面積、生産量)や地域(消費地に近いか、支援が手厚いかなど)によって大きく異なります。

有機農業の収入は、経営規模と地域特性に大きく左右され、適切な戦略と効率化により、規模を問わず安定した収入を得ることは可能です。

小規模経営では、多品目少量生産で付加価値を高め、直売や宅配などで高単価販売を目指す傾向があります。一方、大規模経営では、特定の品目を大量生産し、大手流通や加工業者との契約栽培で安定した収益を確保するケースが多く見られます。地域特性としては、消費地に近いほど直売や体験型農業で収入を伸ばしやすく、地方では補助金や遊休農地の活用でコストを抑えやすいなどの違いがあります。

以下に、規模別・地域別の収入比較の傾向をまとめます。

| 区分 | 規模・地域特性 | 収入傾向・成功事例 | 課題 |

| 小規模(1ha未満) | 都市近郊、個人経営、多品目少量生産 | 直売所、道の駅、宅配、ECサイトでの直接販売により、高単価販売を実現。消費者との関係構築でリピーターを確保し、年収300~500万円を目指す事例も。 | 労働集約的になりやすく、人件費が高騰しやすい。生産量の安定が難しい。 |

| 中規模(1~3ha程度) | 地方、家族経営・法人経営、特定品目と複合品目の組み合わせ | 生協やスーパーへの卸売、契約栽培と直売を組み合わせ、安定した販路と収益を確保。年収500万~1000万円以上を目指す事例も。 | 販路開拓の戦略が重要。労働力確保と機械化のバランスが求められる。 |

| 大規模(3ha以上) | 地方、農業法人、単一または少数の品目を大規模生産 | 大手食品メーカーや加工業者との契約栽培、加工品製造、海外輸出などにより、大規模な売上と利益を目指す。年収1000万円以上、法人としては億単位の売上も可能。 | 初期投資が膨大。市場の変動リスクや大規模な労力管理が課題。 |

| 都市型農業 | 都市部、屋上農園、貸し農園、CSA(地域支援型農業)など | 地域密着型で高単価販売が可能。体験型農業や教育プログラムとの連携で付加価値を創出。 | 農地確保が難しい。土地単価が高いため、投資回収に工夫が必要。 |

これらの事例から、有機農業の収入は一概には言えないものの、ご自身の経営規模や地域特性に合わせた戦略を立てることで、十分な収益を上げられることが分かります。

ご自身の目指す経営規模や立地条件を考慮し、成功事例を参考にしながら、具体的な収入目標とそれを達成するための戦略を練ることが重要です。

収入を左右する主要要因

有機農業の収入は、いくつかの主要な要因によって大きく左右されます。これらを理解し、適切に管理することが、収益安定化の鍵となります。

有機農業の収入は、栽培品目の選定、販売戦略、栽培技術、そしてコスト管理能力といった多岐にわたる要因によって決まります。

有機農産物は一般的に高値で取引されますが、単価の高い品目を選定し、安定した販路を確保できなければ、十分な収入には繋がりません。また、有機栽培は慣行栽培に比べて手間がかかるため、効率的な栽培技術と厳格なコスト管理が収益性を高める上で不可欠です。

収入を左右する主要な要因は以下の通りです。

| 要因 | 内容 | 収入への影響 |

| 栽培品目 | 高単価品目(葉物野菜、果物、ハーブ、特定ブランド米など)、需要の高い品目、希少性のある品目。 | 消費者のニーズが高く、高値で取引される品目を選ぶことで、売上単価を向上させることができる。ただし、栽培の難易度や市場の競争も考慮する必要がある。 |

| 販売戦略・販路 | 直売所、ECサイト、宅配サービス、生協、契約栽培、レストラン・学校給食への卸売など。 | 流通コストを抑え、消費者へ直接販売することで、中間マージンを削減し、高い収益率を確保できる。多様な販路を持つことで、リスク分散と収益安定化を図れる。 |

| 栽培技術・品質 | 土壌改良、病害虫対策、輪作、緑肥、育種、施設栽培技術など。 | 安定した収穫量を確保し、高品質な農産物を生産することで、ブランド価値を高め、高単価販売やリピーター獲得に繋がる。有機JAS認証の取得も品質保証の証となる。 |

| コスト管理 | 資材費、人件費、運送費、光熱費、機械維持費などの最適化。 | 無駄なコストを削減し、生産コストを抑えることで、利益率を向上させる。共同購入やシェアリングエコノミーの活用も有効。 |

| 規模の経済 | 栽培面積や生産量の拡大、機械化、スマート農業の導入。 | ある程度の規模を確保し、効率的な生産体制を構築することで、単位当たりのコストを削減し、利益を伸ばすことができる。 |

| ブランド力・マーケティング | 生産者の顔が見える販売、ストーリー性のある情報発信、SNS活用など。 | 独自のブランドを確立し、消費者に価値を訴求することで、価格競争に巻き込まれずに高単価販売を維持できる。 |

これらの要因は単独で作用するのではなく、互いに影響し合います。ご自身の経営資源と市場のニーズを総合的に判断し、最適な組み合わせで戦略を立てることが、有機農業ビジネスで安定した収入を得るための鍵となります。

有機農業 コスト管理と利益最大化戦略

有機農業で利益を最大化するためには、収入を増やすだけでなく、コストをいかに効率的に管理するかが重要です。

固定費・変動費の最適化

コスト管理において、固定費と変動費を分けて考えることは非常に重要です。

有機農業における固定費と変動費を適切に最適化することは、利益率を向上させ、経営の安定性を高める上で不可欠です。

固定費は売上高に関わらず発生する費用であり、変動費は生産量や売上に比例して変動する費用です。これらを明確に区別し、それぞれに対して削減策を講じることで、利益率を向上させ、経営の安定性を図ることができます。特に、有機農業は資材費や人件費が変動費の大きな部分を占めるため、その最適化が収益に直結します。

固定費と変動費の最適化に向けた具体的な対策は以下の通りです。

| コストの種類 | 費用の内訳例 | 最適化戦略 |

| 固定費 | 農地賃借料(購入費の減価償却費)、施設の減価償却費、機械の減価償却費・リース料、管理部門の人件費(事務職など)、保険料、固定資産税など | 農地の最適化: 小規模から始め、段階的に拡大する。使わない時期の土地活用(冬季のカバークロップなど)。 機械・施設の共同利用: 高額な機械や施設は、近隣の農家や共同組合とシェアすることで、購入・リース費用を分散させる。 中古機械の活用: 必要十分な性能を持つ中古機械を導入し、初期投資を抑える。 スマート農業による省力化: 長期的には人件費や施設運営費の削減に繋がる投資を検討する。 |

| 変動費 | 種苗費、有機肥料費、病害虫対策資材費、燃料費、包装資材費、運送費、販売手数料、生産部門の人件費(パート・アルバイトなど) | 資材の共同購入: 複数の有機農家が共同で資材を大量購入することで、単価を抑える。 自家製堆肥の活用: 地域資源(落ち葉、畜糞など)を活用した自家製堆肥で、購入する有機肥料の量を減らす。 病害虫・雑草対策の最適化: 適切な輪作や緑肥の導入、天敵利用などにより、資材コストと労力を削減する。 効率的な栽培計画: 栽培計画を見直し、作付け密度や作物の組み合わせを最適化することで、生産効率を高める。 販路の最適化: 中間マージンの少ない直売、ECサイト、契約栽培などを中心に据え、流通コストを抑える。 |

固定費と変動費を明確に区分し、それぞれに対して具体的な削減目標を設定することが、有機農業ビジネスの利益率を高める上で非常に効果的です。定期的に収支状況を分析し、改善策を実行し続けることが重要です。

共同購入・シェアリング活用術

有機農業におけるコスト削減の有効な手段の一つが、共同購入やシェアリングエコノミーの活用です。

有機農業において、資材の共同購入や機械・施設のシェアリングを積極的に活用することは、コストを大幅に削減し、利益率を向上させるための効果的な戦略です。

有機農業では、有機JAS規格に適合した資材が高価であったり、高額な農業機械が必要になったりすることがあります。これらを個々の農家が全て負担すると、初期投資や運転資金が圧迫されます。複数の農家が協力して共同購入したり、機械や施設を共有したりすることで、単価を下げたり、固定費を分散させたりすることが可能になり、経営負担を軽減できます。

共同購入・シェアリングの具体的な活用術は以下の通りです。

| 活用術 | 内容 | メリット |

| 有機資材の共同購入 | 有機肥料、有機種苗、病害虫対策資材、土壌改良資材などを、地域の有機農家グループや農業協同組合を通じてまとめて購入する。 | 大量購入による単価の割引が期待できる。物流コストを削減できる。優良な資材情報を共有できる。 |

| 農業機械の共同利用・レンタル | 高額なトラクター、耕うん機、選果機、運搬機などを、複数の農家で共有したり、農業機械のレンタルサービスを利用したりする。 | 初期投資や維持管理費用(修理費、燃料費など)を大幅に削減できる。必要な時に必要な機械を利用できるため、無駄がない。 |

| 共同選果場・加工施設の活用 | 収穫した農産物の選別・梱包作業や、加工品の製造を行うための施設を共同で利用する。 | 個別に施設を建設・維持するコストを削減できる。専門の設備や技術を活用できる。 |

| 労働力のシェアリング(援農) | 繁忙期に、他の農家と労働力を相互に提供し合う(援農)。または、クラウドソーシングサイトなどを活用して短期労働者を確保する。 | 人件費の変動費を抑えられる。労働力不足を補える。互いのノウハウを共有できる。 |

| 共同出荷・共同配送 | 複数の農家で生産した農産物をまとめて出荷・配送することで、物流コストを削減する。 | 運送会社との交渉力が高まる。トラックの積載効率が向上し、環境負荷も低減できる。 |

| 情報・ノウハウの共有 | 有機農業に関する栽培技術や市場動向、成功事例などを、農家コミュニティやSNSグループで共有する。 | 新しい技術や効果的な方法を効率的に学べる。課題解決のヒントを得られる。 |

これらの共同購入やシェアリングは、個々の有機農家だけでなく、地域全体の有機農業の発展にも繋がります。地域の農業団体や有機農業推進団体、農業協同組合などと連携し、積極的に活用を検討することをおすすめします。

経営課題(収穫量変動・労力)と解決策

有機農業は、自然の力に頼る部分が大きいため、収穫量の変動やそれに伴う労力の管理が重要な経営課題となります。

作業計画と労働力マネジメント

収穫量変動と労力は密接に関連しており、適切な作業計画と労働力マネジメントが経営安定の鍵となります。

有機農業における収穫量変動と労力管理の課題を解決するには、綿密な作業計画の策定と、柔軟かつ効率的な労働力マネジメントが不可欠です。

有機農業は、気象条件や病害虫の発生によって収穫量が変動しやすく、また除草や病害虫の観察など、手作業の比重が高いため、計画通りの労働力確保と効率的な作業配分が求められます。これらの課題に対応できなければ、収益の不安定化や労働力の不足を招き、経営に大きな影響を与えます。

作業計画と労働力マネジメントにおける具体的な解決策は以下の通りです。

| 課題 | 解決策 | 具体的な取り組み |

| 収穫量変動への対応 | 多品目少量生産と計画的な作付け: 単一品目に集中せず、旬が異なる多様な品目を栽培することで、収穫時期を分散させ、年間を通じて安定した売上を確保する。 品種選びと栽培時期の調整: 環境ストレスに強い品種を選んだり、気象変動の影響を受けにくい時期に作付けを調整したりする。 生育予測システムの活用: センサーやデータ分析により、作物の生育状況を予測し、収穫量をより正確に把握する。 | – 葉物野菜、根菜、果菜など、複数のカテゴリーの野菜を栽培し、リスクを分散させる。 – 気温や降水量などのデータを活用し、適切な作付け時期を判断する。 – スマート農業技術を導入し、データに基づいた栽培管理を行う。 |

| 労力管理の効率化 | 年間作業計画の策定: 繁忙期と閑散期を明確にし、事前に必要な労働力を予測する。 作業の標準化とマニュアル化: 経験や勘に頼らず、誰もが一定の品質で作業できるようなマニュアルを作成し、教育コストを削減する。 スマート農業機械の導入: ドローン、自動走行ロボット、自動除草機など、省力化に繋がる機械を積極的に導入し、人手に頼る作業を減らす。 多様な雇用形態の活用: パート・アルバイト、季節雇用、シルバー人材、外国人技能実習生、インターンシップ、シェアファームなどを活用し、必要な時期に必要な労働力を確保する。 | – 播種、定植、除草、収穫などの年間スケジュールを詳細に作成し、必要な人員を割り出す。 – 作業手順書やチェックリストを作成し、新人でも効率的に作業できるようにする。 – 補助金制度を活用し、スマート農業機械の導入を検討する。 – 地域のシルバー人材センターや大学、専門学校と連携し、人材を確保する。 |

| 作業の平準化 | 輪作体系の確立: 作物の種類を順番に変えて栽培することで、土壌の健全性を保ち、特定の作業が集中する時期を分散させる。 加工・販売作業の工夫: 収穫後の選別、梱包、加工、配送などの作業も考慮し、全体的な作業計画に組み込む。 | – 根菜と葉物野菜を交互に栽培するなど、土壌への負担を減らしつつ、作業を平準化する。 – 雨天時や収穫がない時期に加工品作りや販路開拓の営業を行うなど、作業内容を柔軟に調整する。 |

これらの解決策を複合的に取り入れることで、有機農業における収穫量変動と労力管理の課題を克服し、持続可能で安定した経営を目指すことができます。

自然変動リスクへの備え

有機農業は自然との共存を基本とするため、気象条件の変化や自然災害によるリスクに備えることが特に重要です。

有機農業において、自然変動による収穫量や品質へのリスクは避けられないものの、適切な備えと対策を講じることで、その影響を最小限に抑え、経営の安定を図ることができます。

異常気象(猛暑、冷害、干ばつ、集中豪雨など)や病害虫の異常発生は、有機農産物の収量減や品質低下に直結し、計画的な売上達成を困難にする可能性があります。これらのリスクに対して、事前の対策を講じなければ、経営に深刻なダメージを与えることになります。

自然変動リスクへの具体的な備えは以下の通りです。

| リスク要因 | 備え・対策 | 具体的な取り組み |

| 異常気象 | 多様な作物の栽培(リスク分散): 単一作物に依存せず、生育サイクルや気候条件に対する耐性の異なる多様な品目を栽培する。 品種選び: 地域や気候に適応した、病害虫や異常気象に強い耐性を持つ品種を選定する。 施設栽培の活用: ハウスやトンネル栽培を導入することで、気象条件の影響を受けにくくし、安定した生産を可能にする。 かん水設備の導入: 干ばつに備えて、効率的なかん水設備を整備する。 | – 露地栽培と施設栽培を組み合わせる。 – 複数の品目を栽培し、特定の作物が不作でも他の作物でカバーできるようにする。 – 地域の気象データや過去の災害情報を参考に、作付け計画を立てる。 |

| 病害虫の異常発生 | 土壌の健全性維持: 健全な土壌は植物の抵抗力を高め、病害虫のリスクを低減する。適切な堆肥施用や輪作を行う。 天敵利用・生物的防除: 病害虫の天敵となる生物を利用したり、植物由来の資材で防除を行ったりする。 早期発見・早期対応: 定期的な圃場巡回で異常を早期に発見し、迅速に対応する。AI画像診断などのスマート農業技術も有効。 適切な輪作・緑肥の導入: 連作障害を防ぎ、土壌の健全性を保ち、特定の病害虫の発生を抑える。 | – 土壌分析を行い、土壌の栄養バランスを最適化する。 – 天敵生物を計画的に放飼する。 – 毎日圃場を巡回し、作物の状態を細かく観察する。 – 輪作計画を作成し、同じ科の作物を連作しない。 |

| 自然災害(台風、豪雨、地震など) | 農業共済(農業保険)への加入: 災害による収穫量や施設の被害を金銭的に補填する制度を活用する。 施設の補強・耐久性向上: ハウスや資材置き場などの施設を、強風や豪雨に耐えられるように補強する。 排水対策の徹底: 圃場の排水性を高めるための対策(明渠、暗渠など)を講じる。 | – 各地域の農業共済に加入し、万一の際に備える。 – 老朽化した施設は計画的に改修・補強する。 – 圃場の勾配を見直したり、排水路を整備したりする。 |

| 販売価格の変動 | 契約栽培の導入: 特定の買い手と事前に価格や数量を決定する契約栽培を行うことで、価格変動のリスクを軽減する。 多様な販路の確保: 複数の販路を持つことで、特定の販路の価格下落や需要減の影響を分散する。 | – レストランや加工業者、生協などと長期契約を結び、安定した売上を確保する。 – 直売、ECサイト、卸売など、複数の販売チャネルを並行して運用する。 |

これらの備えを講じることで、有機農業における自然変動リスクを効果的に管理し、経営の安定性を高めることができます。リスクはゼロにできませんが、適切な対策で損失を最小限に抑えることが可能です。

有機農業 販路開拓と販売戦略

有機農業で安定した収益を上げるためには、高品質な農産物を生産するだけでなく、効果的な販路開拓と販売戦略が不可欠です。有機農産物は一般的に高単価で取引されるため、その価値を理解し、適切に評価してくれる消費者に届ける工夫が求められます。

多様な販路が存在する中で、ご自身の生産規模や品目、ターゲット層に合った最適な販売チャネルを選択し、顧客に継続的に選ばれるための戦略を構築することが、有機農業ビジネス成功の鍵となります。

この項目を読むと、有機農産物の販路開拓と販売戦略に関する具体的な方法を理解し、ご自身の事業に合った最適なアプローチを見つけられます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、生産した農産物が売れ残ったり、価格競争に巻き込まれたりするリスクがあるため、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

ECサイト活用と定期購入モデル

インターネットの普及により、有機農産物のECサイト販売が有力な販路の一つとなっています。特に、定期購入モデルは、安定した収益を確保する上で非常に有効な戦略です。

プラットフォーム選びの基準

ECサイトを立ち上げる際、どのプラットフォームを選ぶかは、その後の事業展開に大きく影響します。

有機農産物のECサイト構築において、ご自身の事業規模、技術レベル、ターゲット顧客層に合わせた最適なプラットフォームを選択することが、安定した売上とリピート率向上に直結します。

ECサイトのプラットフォームには、費用、機能、使いやすさ、サポート体制など、様々な特徴があります。これらを考慮せずに選択すると、運用コストが想定以上にかかったり、必要な機能が不足したりして、効果的な販売が難しくなる可能性があります。特に、有機農産物は「生産者の顔」や「栽培のこだわり」といったストーリーが重要となるため、それを伝えやすいデザインや機能を持つプラットフォームを選ぶことが重要です。

ECサイトのプラットフォーム選びの主な基準は以下の通りです。

| 基準 | 内容 | 考慮すべき点 |

| 初期費用と月額費用 | プラットフォームの利用料、販売手数料、決済手数料など。 | 無料プランから高額なエンタープライズ向けまで様々。ランニングコストと見込み売上を比較検討する。 |

| 機能性 | 商品登録数、決済方法(クレジットカード、コンビニ払いなど)、配送設定、在庫管理、顧客管理、メルマガ機能、SEO対策機能など。 | 定期購入機能の有無や柔軟性、ブログ機能や動画掲載機能など、有機農業の魅力を伝えられる機能の有無を確認する。 |

| 使いやすさ(UI/UX) | ショップ開設・運営のしやすさ、デザインの自由度、スマートフォン対応、顧客が買い物しやすいか。 | プログラミング知識がなくても簡単にショップを構築できるか。顧客が迷わず商品を選び、購入できるインターフェースか。 |

| サポート体制 | 困ったときの問い合わせ対応、マニュアルの充実度、コミュニティの有無など。 | ECサイト運営が初めての場合、手厚いサポートがあるプラットフォームを選ぶと安心。 |

| 集客力・ブランド力 | 有機農産物専門のECモールや、ブランド力のある既存プラットフォームへの出店。 | 独自のECサイト構築だけでなく、既存のECモールに出店することで、初期の集客力を高めることも検討する。 |

| 拡張性 | 将来的に事業規模が拡大した場合に、機能を追加したり、システムを連携させたりできるか。 | 売上拡大に伴い、顧客管理システムや会計ソフトとの連携が必要になる場合も考慮する。 |

これらの基準を踏まえ、具体的なプラットフォームとしては、Shopify(柔軟な機能と拡張性)、BASE(手軽に始められる)、STORES(シンプルで使いやすい)、楽天市場やYahoo!ショッピング(集客力がある)、ポケットマルシェや食べチョク(生産者と消費者を繋ぐ専門プラットフォーム)などが挙げられます。

まずは、ご自身のITスキルや予算、ターゲット顧客を明確にし、いくつかのプラットフォームを比較検討するために、無料のトライアル期間などを利用して実際に触れてみることをおすすめします。

リピート率を高める施策

ECサイトで安定した売上を確保するためには、新規顧客獲得だけでなく、既存顧客のリピート率を高めることが非常に重要です。

ECサイトにおける有機農産物のリピート率を高めるためには、顧客との継続的なコミュニケーション、高品質な商品提供、そして顧客ロイヤルティを高めるための独自の施策が不可欠です。

有機農産物は、健康や環境への意識が高い消費者に選ばれる傾向があり、一度信頼関係を構築できれば、継続的な購買に繋がりやすい特性があります。そのため、顧客が「また買いたい」と感じるような体験を提供し、長期的な関係を築くことが、安定した経営に直結します。

リピート率を高めるための具体的な施策は以下の通りです。

| 施策カテゴリー | 内容 | 具体例 |

| 商品・品質 | 安定した品質の提供: 有機JAS認証の維持と、常に高品質な農産物を供給する。 旬の商品の提案: 季節ごとの旬の有機野菜・果物を積極的に提案し、商品の魅力を最大限に引き出す。 | – 収穫量を安定させるための栽培管理を徹底する。 – 旬の野菜セットや、珍しい有機野菜をラインナップに加える。 – 新鮮な状態で届けるための適切な梱包と迅速な配送。 |

| コミュニケーション | 丁寧な情報発信: 栽培の様子、生産者の想い、おすすめの食べ方などをブログやSNS、メルマガで発信する。 顧客の声に耳を傾ける: レビュー機能やアンケートを通じて顧客の意見を収集し、商品やサービスの改善に活かす。 パーソナライズされた提案: 購買履歴や閲覧履歴に基づき、顧客の好みに合わせた商品をおすすめする。 | – 畑の様子を写真や動画で定期的に公開する。 – 「今週の〇〇農園便り」として、メルマガで栽培秘話やレシピを配信する。 – 商品に手書きのメッセージカードを添える。 |

| 定期購入モデル | 多様な定期購入プラン: 顧客のニーズに合わせて、頻度(毎週、隔週、毎月など)や内容(野菜の種類、量)を柔軟に選べるプランを提供する。 初回限定割引や特典: 定期購入への誘導として、初回限定の割引や、おまけの有機加工品などを提供する。 | – 「おまかせ有機野菜セット(週1回コース、月2回コース)」など。 – 定期購入者に限定で、新商品の先行予約や特別イベントへの招待を行う。 |

| ロイヤルティプログラム | ポイント制度: 購入金額に応じてポイントを付与し、次回の購入時に利用できるようにする。 会員ランク制度: 累計購入金額に応じてランクを設け、上位ランクの顧客には特別な割引や特典を提供する。 限定イベントへの招待: リピーター限定の収穫体験イベントや、オンラインでの交流会などを開催する。 | – 「ご購入ごとに100円で1ポイント付与、次回購入時に1ポイント=1円で利用可能」 – 「年間購入金額が〇万円以上でプラチナ会員、送料無料特典」 |

| 利便性の向上 | 簡単な注文・決済プロセス: 顧客がストレスなく購入できるように、サイトの使いやすさを改善する。 迅速・丁寧な配送: 注文から配送までの時間を短縮し、梱包も丁寧に行う。 | – ワンクリック購入、多様な決済方法の導入。 – 配送状況の追跡サービスを提供し、顧客に安心感を与える。 |

リピート率を高めるためには、単発的な施策ではなく、顧客との長期的な関係構築を意識した戦略が必要です。これらの施策を組み合わせて実施することで、顧客の満足度を高め、安定した売上を確保できるでしょう。

生協・直売所・卸売の流通チャネル最適化術

ECサイトだけでなく、生協、直売所、卸売といった多様な流通チャネルを最適化することも、有機農業の安定経営には不可欠です。それぞれのチャネルには特徴があり、ご自身の生産体制や目指すビジネスモデルに合わせて、最適な組み合わせを見つけることが重要です。

価格交渉と契約形態

生協や卸売業者と取引する際、価格交渉と契約形態は収益に直結する重要な要素です。

生協や卸売業者との取引において、適切な価格交渉と契約形態の選択は、有機農産物の安定的な販売と収益確保のために極めて重要です。

これらのチャネルは、大量の有機農産物を安定的に供給できるメリットがある一方で、価格設定は市場の動向や交渉によって決まることが多く、不利な条件で契約すると収益性が低下する可能性があります。また、契約形態によっては、生産リスクの負担が偏ったり、支払い条件が不利になったりするケースもあるため、細部の確認が必要です。

価格交渉と契約形態における主なポイントは以下の通りです。

| 項目 | 内容 | 考慮すべき点・対策 |

| 価格交渉のポイント | 生産コストの把握: ご自身の有機農産物の生産にかかる全てのコスト(資材費、労力、減価償却費など)を正確に把握し、適正な販売価格を設定する。 市場価格の調査: 有機農産物の市場価格、競合他社の価格を調査し、相場を把握した上で交渉に臨む。 有機JAS認証の価値訴求: 有機JAS認証を取得していることの価値(安全性、環境貢献など)を明確に伝え、価格交渉の根拠とする。 品質と安定供給能力のアピール: 高品質な有機農産物を安定的に供給できる能力があることをアピールし、長期的なパートナーシップを提案する。 | – 「#調査まとめ」の再検索キーワード「有機農産物 価格」などを参考に市場価格を調査する。 – 交渉前に最低販売価格を設定し、それを下回る契約は避ける。 – 複数の取引先から見積もりを取り、比較検討する。 |

| 契約形態の種類 | スポット契約: 必要な時に必要な量を取引する。 年間契約: 1年間など長期にわたり、特定の価格で特定の量を供給する。 契約栽培: 事前に栽培計画を合意し、特定の品目を特定の数量・品質で供給する。 固定価格契約: 市場価格の変動に関わらず、一定の価格で取引する。 価格連動型契約: 市場価格に連動して販売価格が変動する。 | – 年間契約や契約栽培は、価格や販売量の安定に繋がるため、積極的に検討すべきです。 – 固定価格契約は、市場価格が下落した際にリスクを回避できるが、市場価格が上昇した際には機会損失となる可能性もある。 – 価格連動型契約は、市場価格の恩恵を受けられるが、下落リスクも伴う。 – 契約書には、品目、数量、価格、品質基準、納期、支払い条件、検品方法、クレーム対応、不可抗力条項などを明確に記載する。 |

| 生協との連携 | 生協は、組合員の食の安全や環境への関心が高いため、有機農産物との相性が良い。 | 生協によっては、生産者との交流イベントを重視したり、産地のストーリーを共有したりする。長期的な関係構築を目指す。 |

| 卸売業者との連携 | 大量かつ安定的な供給を求められることが多い。 | 効率的な物流システムや大量生産能力が求められる。価格交渉では、数量割引なども視野に入れる。 |

価格交渉は、単に高値を付けることだけでなく、Win-Winの関係を築き、長期的な取引に繋げることが重要です。契約を締結する前には、必ず契約書の内容を弁護士などの専門家に確認してもらい、ご自身の権利と義務を明確にしておくことを強く推奨します。

物流コスト低減の工夫

有機農産物の販売において、物流コストは利益率に大きく影響します。

有機農産物の物流コストを低減することは、販売価格を抑えつつ利益を確保するために不可欠であり、効率的な配送ルートの設計や共同配送の活用が有効な手段となります。

有機農産物は鮮度が重視されるため、迅速な配送が求められますが、小口配送では送料が高くなりがちです。また、少量多品目生産の場合、効率的な集荷・梱包・配送システムを構築しないと、物流コストが販売価格を圧迫し、収益性を低下させる原因となります。

物流コスト低減のための具体的な工夫は以下の通りです。

| 項目 | 内容 | 具体的な取り組み |

| 配送ルートの最適化 | 配送先を効率的に回るルートを計画する。地理的に近い顧客や店舗をまとめて配送する。 | – 地図アプリや配送ルート最適化ツールを活用し、無駄な走行距離を減らす。 – 特定の曜日や時間帯に集中して配送する「定期便」を導入する。 |

| 共同配送の活用 | 複数の有機農家が協力し、共同で運送業者に依頼したり、共同で配送車を運用したりする。 | – 地域の有機農家グループや農業協同組合と連携し、共同でトラックをチャーターする。 – 共同で配送センターを運営し、集荷・仕分け・配送を一元化する。 |

| 梱包資材の工夫 | 破損や鮮度劣化を防ぎつつ、軽量でコスト効率の良い梱包資材を選ぶ。リサイクル可能な素材や再利用可能な容器の使用も検討する。 | – 段ボールのサイズを最適化し、隙間をなくして積載効率を高める。 – 環境配慮型の梱包材を導入し、エシカル消費を意識する顧客にアピールする。 |

| 物流会社の選定 | 複数の物流会社から見積もりを取り、サービス内容(冷蔵・冷凍対応、時間指定など)と料金を比較検討する。 | – 有機農産物の配送実績が豊富で、品質管理に理解がある物流会社を選ぶ。 – 大口契約による割引や、年間契約による固定料金制などを交渉する。 |

| 直売所・道の駅の活用 | 顧客が直接買いに来る場所での販売は、物流コストを大幅に削減できる。 | – 地域の直売所や道の駅に積極的に出店する。 – 消費者参加型の収穫体験イベントを企画し、現地での販売を促す。 |

| ECサイトでの送料設定 | 送料を無料にする場合は商品価格に含める、購入金額に応じた無料設定にするなど、顧客に納得感のある送料設定を行う。 | – 「〇〇円以上お買い上げで送料無料」など、まとめ買いを促す送料設定にする。 – 冷蔵便など、追加料金が発生する配送方法については明確に表示する。 |

物流コストの低減は、単に費用を削減するだけでなく、顧客満足度の向上や環境負荷の低減にも繋がります。これらの工夫を組み合わせることで、有機農業ビジネスの競争力を高めることができるでしょう。

レストラン・学校給食への導入事例

レストランや学校給食への有機農産物の導入は、安定した大口需要を見込める有力な販路です。

提携プロセスと契約ポイント

レストランや学校給食に有機農産物を導入する際の提携プロセスと契約ポイントは、通常の卸売とは異なる特性があります。

レストランや学校給食への有機農産物の導入は、安定した大口需要を確保できる有力な販路であり、品質、供給安定性、ストーリー性を重視した提携プロセスと契約が成功の鍵となります。

レストランは、食材の品質と安全性にこだわり、メニューに「有機」を付加価値として利用したいと考えています。学校給食は、子供たちの健康と食育の観点から、安全で安心な食材、特に地元の有機農産物の導入を推進する傾向にあります。これらのニーズに応え、かつ安定的な供給体制を構築できれば、長期的な取引に繋がり、経営基盤の強化に貢献します。

レストラン・学校給食への提携プロセスと契約ポイントは以下の通りです。

| 項目 | 内容 | 考慮すべき点・対策 |

| 【提携プロセス】 | ||

| 情報収集・アプローチ | 有機食材に関心のあるレストランや給食センターをリストアップし、ウェブサイト、SNS、直接訪問などでアプローチする。地域のオーガニックイベントや展示会も有効。 | – 有機JAS認証を取得していること、栽培へのこだわり、生産者のストーリーなどを簡潔に伝える資料を準備する。 – レストランであればシェフやオーナー、給食センターであれば栄養士や担当者と直接コンタクトを取る。 |

| サンプル提供・試作 | 実際に生産した有機農産物をサンプルとして提供し、品質を評価してもらう。レストランの場合は、シェフが試作できるように少量を提供する。 | – 鮮度を保った状態で提供する。 – 旬の時期や、その時期に提供できる品目を明確に伝える。 |

| 商談・供給計画 | 品目、数量、価格、納品頻度、配送方法、支払い条件などを詳細に話し合う。年間を通じた供給計画を提案する。 | – レストランのメニュー構成や給食の献立に合わせた柔軟な提案を行う。 – 収穫量の変動に対応できる代替案(複数農家での共同供給など)を提示する。 |

| 契約締結 | 合意内容を明確な契約書として締結する。 | 後述の「契約ポイント」を全て盛り込み、双方にとって公平な内容とする。 |

| 【契約ポイント】 | ||

| 品目・数量・品質基準 | 供給する有機農産物の種類、年間または月間の供給数量、品質基準(サイズ、形状、傷の有無など)を明確にする。 | 有機JAS認証の有無を明記し、認証を維持する義務も記載する。 |

| 価格設定・支払い条件 | 単価、支払いサイト(締め日、支払日)、支払い方法(振込など)を明確にする。長期契約の場合は、価格の見直し条項も検討。 | 卸売価格と直売価格のバランスを考慮し、適正な価格を設定する。 |

| 納品頻度・配送方法 | 週に何回、どのような曜日・時間に納品するか、配送は農家が行うか、先方が引き取りに来るかなどを定める。 | 鮮度を保つための適切な配送方法(冷蔵便など)を明記する。 |

| クレーム対応・返品条件 | 品質不良や異物混入などのクレームが発生した場合の対応、返品の可否とその条件を定める。 | 有機農産物の特性(無農薬ゆえの虫食いなど)を理解してもらうための説明も必要。 |

| 契約期間・更新条件 | 契約の有効期間と、期間満了後の更新に関する取り決めを明記する。 | 長期契約を目指し、良好な関係を築くための条項を盛り込む。 |

| 不可抗力条項 | 自然災害など、やむを得ない事情で供給が困難になった場合の取り決め。 | 供給が停止した場合の代替案(他の有機農家からの供給など)を事前に検討しておく。 |

| 生産者の情報開示 | レストランが生産者の情報をメニューやウェブサイトに掲載する場合の許諾や、写真提供などに関する取り決め。 | 生産者のストーリーを伝えることで、レストランの付加価値向上にも繋がる。 |

レストランや学校給食との提携は、長期的な安定供給とブランド力向上に大きく貢献します。提携プロセスでは、単に農産物を売るだけでなく、生産者の想いや有機農業の価値を伝えるコミュニケーションが重要となります。

安全性・品質確保の取り組み

レストランや学校給食に有機農産物を導入する上で、安全性と品質の確保は最優先事項です。

レストランや学校給食に有機農産物を安定的に供給するためには、有機JAS認証の取得と、それを超える厳格な安全性・品質確保の取り組みが不可欠です。

特に学校給食では、児童生徒の健康に直接関わるため、食材の安全性に対する要求水準が非常に高いです。レストランも、食中毒などのリスクを避けるため、信頼できる生産者からの仕入れを重視します。有機JAS認証は最低限の基準であり、それに加えて独自の品質管理体制を構築することで、取引先からの信頼を獲得し、長期的なパートナーシップを築くことができます。

安全性・品質確保のための具体的な取り組みは以下の通りです。

| 項目 | 内容 | 具体的な取り組み |

| 有機JAS認証の取得・維持 | 農林水産省が定める有機JAS規格に則って生産され、認証機関による検査に合格した農産物であること。 | – 定期的な認証更新審査に合格する。 – 栽培履歴の厳密な記録、資材の使用記録などを正確に残す。 – 認証基準変更への迅速な対応。 |

| 生産工程の厳格な管理 | 播種から収穫、出荷に至るまで、全ての生産工程において衛生管理と品質管理を徹底する。 | – 圃場内外の環境管理(周囲からの農薬飛散対策など)。 – 農作業従事者への衛生教育(手洗い、服装など)。 – 使用する農機具や資材の清掃・消毒。 |

| 土壌・水質管理 | 定期的な土壌分析、水質検査を実施し、重金属や有害物質による汚染がないことを確認する。 | – 信頼できる検査機関で定期的に土壌・水質検査を行う。 – 検査結果に基づき、土壌改良計画を見直す。 |

| 残留農薬検査 | 有機JAS認証の有無にかかわらず、自主的に残留農薬検査を実施し、安全性を保証する。 | – 定期的に第三者機関に依頼して残留農薬検査を行う。 – 検査結果を取引先に開示できるように準備する。 |

| トレーサビリティの確保 | いつ、どこで、誰が、どのように生産したかを明確に追跡できるシステムを構築する。 | – 生産ロットごとに詳細な栽培記録を残し、出荷情報と紐づける。 – 必要に応じて、顧客に生産履歴情報を提供できる体制を整える。 |

| 低温流通の徹底(コールドチェーン) | 収穫から消費者の手に届くまで、適切な温度管理を徹底し、鮮度と品質を保持する。 | – 収穫後速やかに予冷庫に入れる。 – 冷蔵・冷凍設備を備えた運送手段を利用する。 |

| 異物混入対策 | 収穫・選別・梱包作業中に異物(虫、石、土など)が混入しないよう、徹底した対策を講じる。 | – 作業場の清掃と整理整頓。 – 目視による複数回のチェック体制を確立する。 – 金属探知機などの導入も検討する。 |

| 顧客への情報開示 | 積極的に生産者の想い、栽培方法、安全性に関する取り組みを情報開示し、信頼関係を構築する。 | – ウェブサイトやパンフレットで、安全性に関する取り組みを詳しく紹介する。 – 取引先の担当者との定期的な情報交換や勉強会を開催する。 |

これらの取り組みは、単に義務を果たすだけでなく、有機農産物の「安全・安心」という最大の価値を顧客に伝える上で非常に重要です。徹底した品質管理は、信頼獲得とリピート注文に繋がり、事業の持続可能性を高めます。

有機農産物の価格設定と契約栽培

有機農産物の価格設定は、生産コスト、市場価値、そして販売戦略によって大きく異なります。

市場価格調査の手順

有機農産物の適正な価格設定を行うためには、入念な市場価格調査が不可欠です。

有機農産物の適正な価格を設定し、収益性を確保するためには、生産コストと並行して、詳細な市場価格調査を行うことが不可欠です。

有機農産物は、慣行農産物よりも高値で取引される傾向にありますが、その価格は品目、品質、流通チャネル、時期、地域によって大きく変動します。適正な価格設定を行わないと、価格競争に巻き込まれたり、販売機会を逃したりする可能性があります。市場価格を把握することで、ご自身の農産物の競争力を高め、最大の利益を得るための戦略を立てることができます。

市場価格調査の具体的な手順は以下の通りです。

- 調査対象の明確化:

- 品目: ご自身が栽培している、または栽培を検討している有機農産物の具体的な品目を決定する。

- ターゲット市場: 販売を考えている流通チャネル(ECサイト、直売所、スーパー、生協、レストラン、卸売市場など)ごとに調査を行う。

- 地域: 販売する地域だけでなく、類似する有機農業が盛んな地域の価格も参考にする。

- 情報収集チャネルの選定:

- 競合ECサイト: 他の有機農家や有機食品販売業者のECサイトを複数比較し、同品目の価格、セット内容、送料などを確認する。

- 直売所・道の駅: 実際に足を運び、同じ品目の価格、販売状況、顧客層などを調査する。

- スーパーマーケット: 有機食品コーナーがあるスーパーで、同品目の価格、ブランド、産地などを確認する。

- 生協のカタログ: 生協の有機農産物のカタログやウェブサイトで価格を調査する。

- 卸売市場のデータ: 卸売市場のウェブサイトや関係機関から、有機農産物の取引価格データを収集する。

- 有機農業関連イベント・展示会: 地域の有機農業イベントや食品展示会に参加し、他の生産者の価格設定や販売方法を直接リサーチする。

- 農業関係団体・コンサルタント: 地域の農業指導機関や有機農業コンサルタントから、価格に関する情報やアドバイスを得る。

- SNS・オンラインコミュニティ: 有機農業に関するSNSグループやフォーラムで、価格設定に関する意見や情報を交換する。

- データ分析と価格帯の決定:

- 収集した価格データを整理し、品目ごとの価格帯、最高価格、最低価格、平均価格を算出する。

- 特に、有機JAS認証の有無や、独自の栽培方法、ブランド力など、付加価値が価格にどう反映されているかを分析する。

- ご自身の生産コスト(原価)を考慮し、利益を確保できる最低販売価格を設定する。

- 目標とする利益率を考慮し、最適な販売価格帯を決定する。

- 定期的な見直し:

- 市場価格は常に変動するため、定期的に調査を行い、必要に応じて価格設定を見直す。特に旬の時期や需要の変動が大きい品目は注意が必要。

市場価格調査は、単に価格を知るだけでなく、ご自身の有機農産物の価値をどのように市場に訴求していくか、ブランディング戦略を考える上でも重要なプロセスとなります。この調査結果を基に、効果的な価格設定と販売戦略を構築しましょう。

長期契約による収益安定化

有機農業における収益の安定化には、長期的な契約栽培が非常に有効です。

有機農業において、長期契約、特に契約栽培を積極的に導入することは、収益の安定化、生産計画の最適化、そして販路確保のリスク軽減に大きく貢献します。

農業は自然条件に左右されやすく、市場価格の変動も大きいため、安定的な収入源を確保することが経営の大きな課題です。長期契約を結ぶことで、事前に販売価格と数量が確定するため、収益の見通しが立てやすくなり、計画的な生産が可能になります。これにより、価格下落のリスクを回避し、過剰生産や食品ロスの削減にも繋がります。

長期契約(契約栽培)による収益安定化の具体的な取り組みは以下の通りです。

| 項目 | 内容 | メリットとポイント |

| 契約栽培の導入 | 特定の買い手(食品メーカー、レストラン、生協、スーパー、学校給食センターなど)と、あらかじめ品目、数量、品質、価格、納品時期などを定めて行う栽培。 | メリット: – 販売価格と数量が事前に確定するため、収益が安定する。 – 生産計画が立てやすくなり、資材や労働力の無駄を削減できる。 – 計画的な収穫・出荷が可能になり、作業効率が向上する。 – 価格交渉の手間が省け、市場価格変動のリスクを軽減できる。 ポイント: – 契約書の内容を詳細に確認し、トラブルを未然に防ぐ。 – 複数社と契約を結び、リスクを分散する。 – 契約量を無理なく供給できる生産能力を確保する。 |

| 生協との連携強化 | 地域生協や全国規模の生協と長期的な取引関係を構築する。 | メリット: – 組合員の有機農産物へのニーズが高く、安定した需要が見込める。 – 生産者の顔が見える関係性を重視するため、消費者との繋がりを深めやすい。 – 環境保全や食育など、共通の価値観を持つパートナーシップを築ける。 ポイント: – 品質基準や納品スケジュールが厳格な場合があるため、対応できる体制を整える。 – 組合員向けのイベントや情報発信に協力することで、信頼関係を深める。 |

| 定期購入モデルの強化 | 消費者へ直接、定期的に有機野菜セットなどを配送するモデルを強化する(CSA:地域支援型農業も含む)。 | メリット: – 中間マージンが発生しないため、高い収益率を確保できる。 – 顧客との直接的な関係を構築し、ロイヤルティを高められる。 – 生産計画を顧客の需要に合わせて調整しやすい。 ポイント: – 高品質な商品を安定的に提供し続けることが信頼に繋がる。 – 顧客とのコミュニケーションを密に行い、フィードバックを積極的に取り入れる。 – 配送システムや決済システムを効率化する。 |

| 加工・業務用への販路拡大 | 有機農産物を加工食品の原料として食品メーカーに供給したり、業務用として外食産業に供給したりする。 | メリット: – 品質基準が比較的緩やかな場合がある。 – 大量供給が可能であれば、安定した需要が見込める。 – B品なども活用できる可能性がある。 ポイント: – 加工・業務用として求められる品質や規格を正確に把握する。 – 鮮度よりも安定供給やコストが重視される場合もある。 |

長期契約は、有機農業ビジネスの経営基盤を盤石にするための重要な戦略です。これらの方法を組み合わせることで、多様な販路を確保し、市場変動に強い、安定した収益構造を確立できるでしょう。

市場規模・トレンド/国内外の最新動向と将来予測

有機農業ビジネスを成功させるためには、現在の市場規模や国内外のトレンド、そして将来的な予測を正確に把握することが不可欠です。消費者の意識変化、技術革新、そして政府の政策動向は、有機農業の成長を左右する重要な要因となります。

この項目では、有機農業の市場が現在どのような状況にあり、今後どのように発展していくのか、国内外の最新情報を基に徹底的に解説します。

この項目を読むと、有機農業ビジネスの将来性や成長機会について深い理解を得られ、ご自身の事業戦略を立案する上での具体的な指針となるでしょう。反対に、ここで解説する市場動向やトレンドを把握しておかないと、機会を逃したり、誤った戦略を選択したりするリスクがあるため、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

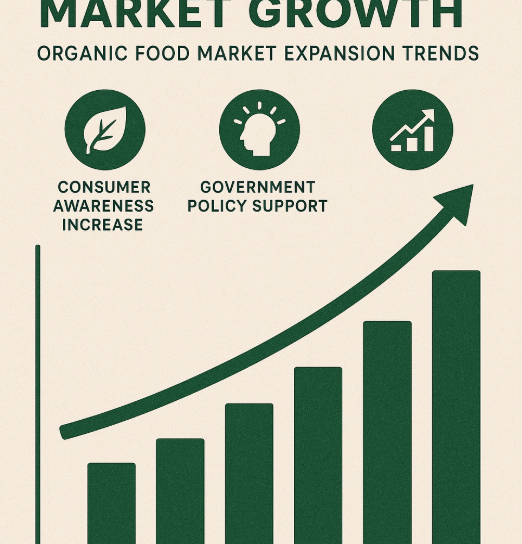

国内市場規模とCAGR(成長率)

日本の有機農業市場は、近年、消費者の健康志向や環境意識の高まりを背景に、着実に成長を続けています。

セグメント別市場規模

有機農業市場は、その製品形態や販売チャネルによって、様々なセグメントに分類できます。それぞれの規模を把握することで、どこにビジネスチャンスがあるかが見えてきます。

国内の有機農業市場は、消費者の健康志向と環境意識の高まりを背景に成長を続けており、特に有機野菜や有機加工食品の市場が大きな割合を占めています。

近年の消費者は、食の安全や安心だけでなく、生産過程における環境への配慮や社会貢献といったエシカル消費への関心を高めています。これにより、化学肥料や農薬を使用しない有機農産物への需要が増加しています。特に、日常的に消費される野菜や、手軽に取り入れやすい加工食品が市場を牽引しているのが現状です。

有機農業市場の主なセグメント別規模とトレンドは以下の通りです。

| セグメント | 市場規模・特徴 | 主な販売チャネル |

| 有機野菜・果物 | 有機農業市場で最も大きな割合を占める中核的なセグメント。消費者の健康志向や安心・安全へのニーズが直接反映される。 | スーパーのオーガニックコーナー、生協の宅配、有機野菜専門ECサイト、直売所、百貨店、契約栽培(飲食店・給食など) |

| 有機米 | 安心安全な主食として根強い人気がある。栽培の手間や認証コストから、比較的高単価で取引される傾向。 | 生協、百貨店、ECサイト、米穀店、特定飲食店 |

| 有機加工食品 | 有機野菜や米、豆類などを原料とした調味料、飲料、レトルト食品、菓子など。手軽に有機を取り入れられるため、市場が拡大中。 | スーパー、百貨店、ECサイト、自然食品店 |

| 有機畜産物・乳製品 | 有機飼料で育てられた家畜の肉、卵、牛乳、加工品。生産量が少なく、希少性が高い。 | 限定されたスーパー、百貨店、専門ECサイト、直売所 |

| 有機水産物 | 有機養殖認証を受けた魚介類。まだ市場規模は小さいが、持続可能な食への関心から注目が高まる可能性を秘める。 | 一部スーパー、専門ECサイト、高級レストラン |

これらのセグメントの中で、ご自身の生産体制や強み、ターゲット顧客層に最も合った分野を選択し、そこに経営資源を集中させることが、有機農業ビジネス成功の鍵となります。特に、有機野菜と加工食品は既存の市場が大きく、参入しやすい領域と言えるでしょう。

過去–未来の推移グラフ

有機農業市場の成長傾向を把握するには、過去から現在、そして未来への推移をグラフで視覚的に捉えることが重要です。

日本の有機農業市場は、過去数年にわたり着実な成長を示しており、今後も消費者の意識変化や政府の政策支援によって、継続的な市場拡大が予測されます。

消費者の健康意識や環境問題への関心の高まりは、一時的なブームではなく、社会全体のエシカル消費トレンドとして定着しつつあります。これに加え、政府が**「みどりの食料システム戦略」**を掲げ、有機農業の面積目標を設定するなど、政策面での後押しが強化されていることも、市場成長の強力な原動力となっています。

具体的な市場推移データについては、信頼できる調査機関や政府機関の発表を参照する必要があります。例えば、農林水産省や民間調査機関のレポートでは、以下のような傾向が示されることが一般的です。

- 過去の推移(例):

- 2010年代半ばから2020年代初頭にかけて、日本の有機食品市場規模は年平均数%程度の成長率(CAGR)で拡大。

- 特にCOVID-19パンデミック以降、自宅での食事が増え、健康志向が強まったことで、有機食品への関心と需要が一段と高まった。

- ECサイトや宅配サービスを通じた有機農産物の購入が増加し、消費者が手軽にアクセスできるようになったことも成長を後押し。

- 未来の予測(例):

- 2030年までに有機農業の耕地面積を現状の4倍にするという政府目標(「みどりの食料システム戦略」)は、生産量の増加を促し、市場供給量の拡大に繋がる。

- 消費者の環境意識や健康志向は今後も継続すると見られ、オーガニック食品への需要は高止まり、あるいはさらに増加すると予測される。

- 食育の推進や学校給食への有機農産物導入の動きも、将来的な市場形成に寄与する。

- スマート農業技術の導入による生産コストの低減や効率化が進めば、より多くの生産者が有機農業に参入しやすくなり、市場の活性化が見込まれる。

- グローバルなSDGs(持続可能な開発目標)への関心の高まりも、有機農業市場を後押しする要因となる。

【グラフイメージの例】

一般的な市場規模推移のグラフは、X軸を「年」、Y軸を「市場規模(億円)」とし、右肩上がりの成長曲線を示す形が想定されます。セグメント別の推移も併記することで、どの分野が特に伸びているかを視覚的に示せます。

国内有機食品市場規模推移(イメージ)

市場規模(億円)

↑

│

│ ●(予測)

│ /

│ /

│ ●

│ /

│ ●

│ /

│ ●

│ /

│ ●

│ /

│ ●

└───●───────────→ 年

20XX 20XY 20XZ 20XA

これらの市場動向と予測は、有機農業ビジネスが今後も成長分野であることを示唆しています。最新の調査データを定期的に確認し、市場のニーズとご自身の事業戦略を常にすり合わせることが重要です。

海外市場比較と輸出チャンス

日本の有機農業市場は成長していますが、世界的に見ると、より大規模な市場が存在し、日本の有機農産物には輸出チャンスも眠っています。

主要輸出先と規制概況

日本の有機農産物を海外に輸出する際には、主要な輸出先の市場特性と、それぞれの国の有機認証制度や規制を把握することが不可欠です。

世界の有機食品市場は日本よりもはるかに大きく、成長が著しいため、日本の有機農産物には輸出による新たなビジネスチャンスが存在します。しかし、主要な輸出先の有機認証制度や規制を正確に理解し、それに対応することが輸出成功の鍵となります。

欧米諸国を中心に、有機食品はすでに一般的なスーパーマーケットでも広く流通しており、消費者のライフスタイルに深く根付いています。これらの市場は規模が大きく、日本の高品質な有機農産物に対する需要も潜在的に高いと考えられます。しかし、国ごとに異なる有機認証制度や輸入規制が存在するため、これらをクリアしなければ輸出は実現できません。

主要な輸出先候補と規制の概況は以下の通りです。

| 輸出先候補 | 有機市場の概況 | 主な有機認証制度・規制の概況 | 輸出のポイント |

| EU(欧州連合) | 世界最大の有機市場の一つ。消費者意識が高く、市場が成熟している。有機食品が日常的に広く流通。 | EU有機規則: 非常に厳格な共通の有機規則があり、EU加盟国全体で適用される。EU域外からの輸入には、EUの規則と同等であると認められた国(同等性協定締結国)の認証が必要。日本はEUと**日EU経済連携協定(EPA)において有機の同等性を相互承認済み。 | 同等性協定により、日本の有機JAS認証があれば、追加の認証なしに輸出可能(手続きは必要)。EUの厳しい残留農薬基準など、品質管理を徹底する必要がある。 |

| 米国 | 世界最大の有機食品市場。多様な消費者が存在し、需要も多岐にわたる。 | NOP(National Organic Program): 米国農務省(USDA)が定める国の有機基準。米国への輸出には、USDA Organic認証が必要。日本は米国と日米貿易協定**において有機の同等性を相互承認済み。 | EU同様、日米間の同等性協定により、日本の有機JAS認証があれば追加の認証なしに輸出可能(手続きは必要)。米国の消費者ニーズ(利便性、多様な加工品)に対応することが重要。 |

| ASEAN諸国 | 経済成長に伴い、健康志向が高まりつつある新興市場。富裕層を中心に有機食品への関心が高まっている。 | 国ごとに有機認証制度が異なる。一部の国では、国際的な基準(コーデックス委員会ガイドラインなど)に準拠した制度を導入中。 | 日本産食品への信頼性が高い。現地の認証制度や輸入規制を個別に調査する必要がある。成長市場であり、今後の拡大が期待される。 |

| シンガポール・香港 | アジアのハブであり、所得水準が高い。食に対する関心も高く、日本の高品質な農産物への需要がある。 | 国としての明確な有機認証制度は限定的だが、輸入元の国の認証(有機JAS、USDA Organicなど)を重視する傾向。 | 新鮮な空輸便で高品質な有機農産物を供給できる点が強み。富裕層や高級レストラン向けのニッチ市場開拓が有効。 |

| 中国 | 富裕層を中心に有機食品への関心が高まっている巨大市場。 | 中国有機製品認証: 中国独自の有機認証制度があり、輸出にはこれに準拠した認証が必要となる場合がある。 | 巨大な市場だが、複雑な規制や流通経路が存在。現地のパートナーとの連携が重要。 |

輸出を検討する際は、まずターゲットとなる国の市場調査を徹底し、その国の有機認証制度や輸入規制、税関手続きなどを詳細に確認することが不可欠です。必要であれば、JETRO(日本貿易振興機構)などの公的機関や、輸出支援を行う専門家と連携することをおすすめします。

成功している輸出事業者事例

日本の有機農産物の輸出で成功している事業者の事例から、その秘訣を学びましょう。

日本の有機農産物の輸出で成功している事業者は、高品質な製品提供に加え、輸出先の市場ニーズへの適合、効果的なプロモーション、そして現地のパートナーシップ構築を巧みに組み合わせることで、持続的な成長を実現しています。

単に「有機JAS認証」を取得しているだけでは、グローバル市場で競争優位性を確立することは困難です。成功事例からは、ターゲット市場の食文化や消費者の購買動機を深く理解し、それに合わせた製品開発やブランディング、そして信頼できる現地の輸入業者や流通業者との関係構築が重要であることが示されています。

成功している輸出事業者の事例における共通の秘訣は以下の通りです。

| 成功要因 | 具体的な取り組み例 |

| 高品質・高付加価値戦略 | – 日本の気候風土や独自の栽培技術で育まれた、希少性・高品質な有機農産物に特化(例:特定の品種の有機米、伝統野菜、ハーブなど)。 – 有機JAS認証に加え、国際的なオーガニック認証(例:GLOBALG.A.P.など)を取得し、信頼性をさらに高める。 – 鮮度保持技術(例:CAS凍結など)を導入し、遠隔地への高品質な輸出を実現。 |

| ターゲット市場への適合 | – 輸出先の食文化やトレンドを徹底的に調査し、ニーズに合った品種や加工品を選ぶ(例:欧米向けにグルテンフリーの有機米粉製品、アジア向けに日本の和食文化に合う有機野菜など)。 – 現地の有機食品市場の流通経路や価格帯を把握し、競争力のある価格設定を行う。 – 現地の認証制度や輸入規制に完全に対応する(例:日EU・日米EPAの有機同等性協定を最大限活用)。 |

| 効果的なプロモーション | – 「メイド・イン・ジャパン」の高品質イメージや、日本の有機農業の丁寧さをアピールするストーリーテリング(英語・現地語での情報発信)。 – 輸出先の国際的な食品展示会やオーガニック見本市に積極的に出展し、バイヤーとの商談機会を創出する。 – 現地の有名シェフやインフルエンサーと連携し、商品の魅力を発信する。 – SNSを活用し、海外の消費者へ直接アピールする。 |

| 現地パートナーとの連携 | – 信頼できる輸入業者、流通業者、卸売業者を厳選し、長期的なパートナーシップを構築する。 – 現地の有機食品専門のバイヤーや小売店と直接商談し、市場への浸透を図る。 – 現地の食品加工会社と連携し、有機農産物を原料とした加工品を共同開発する。 |

| 柔軟なサプライチェーン構築 | – 空輸や海上輸送のルートを最適化し、鮮度を保ちつつ物流コストを管理する。 – 小ロットからの輸出にも対応できる体制を構築し、リスクを抑えながら販路を拡大する。 |

| 政府・公的機関の支援活用 | – JETRO(日本貿易振興機構)の輸出支援プログラムや海外展示会への出展支援、専門家派遣などを積極的に活用する。 – 農林水産省の海外展開支援事業や、都道府県の輸出促進施策を利用する。 |

これらの成功事例は、輸出には多角的な戦略と粘り強い努力が必要であることを示しています。まずは小規模な輸出から始め、徐々に規模を拡大していくなど、リスクを管理しながら挑戦することが重要です。

消費者意識・エシカル消費トレンド

有機農業ビジネスの成長は、消費者の意識変化に大きく影響されます。特に「エシカル消費」のトレンドは、有機農産物の需要を押し上げる重要な要素です。

調査データから見る購買動機

消費者が有機農産物を購入する際の動機は、多様な調査データから明らかになっています。

有機農産物の購買動機は、単なる「健康」や「食の安全」だけでなく、環境や社会への配慮といったエシカル消費の意識が強く影響しており、これらの調査データを理解することで、効果的なマーケティング戦略を立案できます。

消費者は、自分の健康だけでなく、地球環境や社会貢献といったより広い視点から商品を選ぶ傾向を強めています。有機農産物は、化学肥料や農薬を使わないことで環境負荷を低減し、持続可能な農業を推進するという点で、エシカル消費のニーズに合致しています。この購買動機を正確に把握することで、顧客の心に響くメッセージを発信し、商品の価値を最大限に伝えることが可能になります。

調査データから見る主な購買動機とそれに対応するマーケティング戦略は以下の通りです。

| 購買動機 | 調査データが示す傾向 | マーケティング戦略への応用 |

| 食の安全・安心 | – 「農薬の残留が気になる」「子供に安全なものを食べさせたい」という声が多い。 – 特に、アレルギーを持つ家族がいる家庭や、乳幼児を持つ親の関心が高い。 | 有機JAS認証マークを明確に表示し、安全性への配慮を強調する。栽培履歴を公開し、トレーサビリティを確保していることをアピールする。 |

| 健康志向 | – 「健康のために良いものを食べたい」「栄養価が高いものを選びたい」という意識が高い。 – 特定の栄養素(ビタミン、ミネラルなど)を重視する傾向も。 | 有機農産物の栄養価や、健康への好影響について具体的に情報発信する(例:抗酸化作用、食物繊維の豊富さなど)。レシピ提案を通じて、健康的な食生活を提案する。 |

| 環境意識・SDGs貢献 | – 「地球環境に優しい選択をしたい」「持続可能な農業を応援したい」という意識を持つ消費者が増加。 – SDGsの目標達成に貢献する企業や製品を選ぶ傾向。 | 化学肥料・農薬不使用による環境負荷低減、生物多様性の保全、土壌健全化への貢献など、環境への取り組みを積極的にアピールする。**「みどりの食料システム戦略」**との連携も強調する。 |

| 社会貢献・エシカル消費 | – 「生産者を応援したい」「倫理的な視点から商品を選びたい」という動機。フェアトレードや地域活性化への関心。 | 生産者の顔や想いを伝え、地域社会との繋がりや、持続可能な農業への取り組みをストーリーとして発信する。**「地産地消」や「フードマイレージ削減」**の視点もアピールする。 |

| 味・風味への期待 | – 「有機野菜は味が濃くて美味しい」「昔ながらの味がする」といった、味に対する期待。 | 有機農産物ならではの風味や食感の良さを強調し、試食会や料理イベントなどを通じて、実際に体験してもらう機会を提供する。 |

| 付加価値・特別感 | – 「少し高くても、こだわりのある良いものを選びたい」という意識。 – 他では手に入らない希少な品種や、ユニークな商品への関心。 | 希少品種の栽培、限定品販売、定期購入者向けの特典など、特別感を演出する。 |

これらの購買動機は複合的に作用していることが多いため、単一のメッセージに絞るのではなく、多角的にアピールすることが重要です。特に、環境や社会への配慮といったエシカル消費の視点は、今後の有機農業ビジネスを成長させる上で欠かせない要素となるでしょう。

SNS活用による認知拡大

現代のマーケティングにおいて、**SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)**の活用は、有機農産物の認知度を高め、顧客とのエンゲージメントを深める上で非常に有効な手段です。

有機農業ビジネスにおいて、Instagram、Facebook、X(旧Twitter)などのSNSを戦略的に活用することは、生産者の想いや栽培過程を可視化し、顧客との親密な関係を築くことで、認知度を拡大し、最終的に購買に繋げるための強力なツールとなります。

有機農産物の購買動機には「生産者の顔が見える」「安心・安全」「環境への配慮」といったストーリー性が強く求められます。SNSは、写真や動画を通じてこれらの情報をリアルタイムで発信し、生産者と消費者との間に信頼関係を構築するのに最適なプラットフォームです。これにより、単なる商品の販売だけでなく、ブランド価値の向上と顧客ロイヤルティの醸成が期待できます。

SNS活用による認知拡大とエンゲージメント強化の具体的な施策は以下の通りです。

| SNSプラットフォーム | 活用方法と狙い | 具体的な投稿内容例 |

| 視覚的な訴求力: 美しい写真や動画で、畑の様子、旬の有機野菜、収穫の喜びなどを視覚的に表現し、商品の魅力を直感的に伝える。 ターゲット層: 健康・美容意識の高い層、食にこだわりを持つ層。 | – 鮮やかな有機野菜のアップ写真や収穫風景の動画。 – 有機野菜を使った簡単レシピ動画や盛り付け例。 – 畑の生き物の紹介(益虫など)、土壌の様子。 – 生産者の日常や想いを伝えるリール動画やストーリーズ。 | |

| コミュニティ形成・情報共有: 顧客との双方向コミュニケーションを重視し、有機農業に関する詳細な情報やイベント告知、顧客からの質問への回答などを発信する。 ターゲット層: 比較的年齢層が高く、情報収集に積極的な層。 | – 有機JAS認証の取得プロセスやこだわりに関する詳細な記事。 – 農園でのイベント告知(収穫体験、野菜の販売会など)。 – 顧客からの質問に対する丁寧な回答やコメントへの返信。 – 地域の有機農業仲間との連携や活動報告。 | |

| X(旧Twitter) | リアルタイム情報発信・拡散性: 旬の野菜情報、緊急の告知(販売開始、品切れなど)、短文での情報発信、リツイートによる拡散を狙う。 ターゲット層: 幅広い層、情報収集が早く、共感性の高い層。 | – 「今朝採れたての有機トマト!最高の甘さです!」「〇〇直売所で販売中!」といった速報性のある情報。 – 有機農業に関するニュースや政策動向へのコメント。 – 他の有機農家やオーガニック関連アカウントとの交流、情報共有。 |

| YouTube | 動画による深い情報提供: 栽培の裏側、堆肥づくりの様子、病害虫対策の具体的な実践、加工品の製造工程などを動画で詳しく解説し、信頼性を高める。 ターゲット層: 深い知識を求める層、動画で情報を得ることに慣れている層。 | – 「有機野菜ができるまで」シリーズ動画。 – 有機農業の技術解説、土壌分析の結果解説。 – 生産者のインタビュー、農場の日常。 – 収穫体験の様子や、料理教室のダイジェスト。 |

| LINE公式アカウント | クローズドな情報発信・顧客との直接コミュニケーション: 友だち登録してくれた顧客に、限定情報やクーポン、個別メッセージを配信する。 | – 旬の有機野菜の販売情報や予約開始の通知。 – 定期購入者限定のクーポンやプレゼント情報。 – 顧客からの問い合わせへのチャット対応。 |

SNS活用は、単に投稿するだけでなく、顧客のコメントに返信したり、ライブ配信で交流したりするなど、双方向のコミュニケーションを意識することが重要です。また、ご自身の事業のターゲット層がどのSNSをよく利用しているかを考慮し、プラットフォームを絞って集中して運用することで、より効果的な認知拡大に繋がるでしょう。

政策動向(みどりの食料システム戦略等)

日本の有機農業は、政府の政策動向に大きく影響を受けます。特に、農林水産省が推進する**「みどりの食料システム戦略」**は、有機農業の将来を左右する重要な柱となっています。

主要政策のポイント

「みどりの食料システム戦略」をはじめとする主要政策のポイントを理解することは、有機農業ビジネスの方向性を定める上で不可欠です。

農林水産省が推進する**「みどりの食料システム戦略」**は、日本の有機農業を大きく後押しする国家戦略であり、その主要なポイントを理解することで、事業者は政策の恩恵を最大限に享受し、持続的な成長戦略を立てることができます。

「みどりの食料システム戦略」は、食料システム全体を持続可能なものに変革することを目指しており、その中で化学農薬や化学肥料の使用量を削減し、有機農業の面積を大幅に拡大することを具体的な目標として掲げています。この戦略に基づき、様々な補助金や融資制度、技術開発支援などが打ち出されているため、これらの政策を理解し、活用することは、有機農業ビジネスの競争力を高める上で非常に重要です。

「みどりの食料システム戦略」をはじめとする主要政策のポイントは以下の通りです。

| 政策の柱 | ポイントと有機農業への影響 | 具体的な目標・施策例 |

| 環境負荷低減 | 化学農薬・化学肥料の使用量削減を強く推奨し、有機農業への転換を促進する。土壌保全や生物多様性保全を重視。 | – 化学農薬使用量を50%削減(2050年までに)。 – 化学肥料使用量を30%削減(2050年までに)。 – 有機農業の耕地面積を25%(100万ha)に拡大(2050年までに)。 – 環境保全型農業直接支払交付金の拡充。 |

| 生産性の向上 | 環境負荷低減と両立する生産性向上のための技術開発・導入を支援。スマート農業や先端技術の活用を推進。 | – **スマート農業技術(ICT、IoT、AI、ロボット)**の開発・普及支援。 – 品種改良や栽培技術のイノベーション。 |

| 持続可能なサプライチェーン構築 | 消費者への情報提供強化、加工・流通段階での環境負荷低減、輸出促進などを通じて、食料システム全体の持続可能性を高める。 | – 有機JAS認証取得の推進。 – 有機農産物の安定供給に向けた連携強化。 – 輸出拡大支援。 |

| 地域活性化 | 地域資源を活用した農業の振興、地域での食と農の連携強化。 | – 6次産業化の推進。 – 地域での有機農業拠点づくりや産地形成の支援。 |

| 研究開発と人材育成 | 環境負荷低減技術やスマート農業技術の研究開発、持続可能な農業を担う人材の育成を強化。 | – 有機農業技術の研究開発予算の増額。 – 新規就農者への支援(農業次世代人材投資資金など)や研修制度の充実。 |

これらの政策は、有機農業を始める新規就農者や、既存の有機農家にとって、資金面、技術面、販路面で大きな支援となる可能性があります。政策の最新情報を常に把握し、ご自身の事業計画にどのように組み込むか、積極的に検討することが重要です。

今後の制度改正予測

「みどりの食料システム戦略」の目標達成に向けて、今後も様々な制度改正や新たな支援策が打ち出されることが予測されます。

「みどりの食料システム戦略」の目標達成に向けて、国や自治体は有機農業をさらに後押しするため、今後も多様な制度改正や新たな支援策を講じることが予測され、これらの動向を注視することは事業戦略に不可欠です。

2050年までに有機農業の耕地面積を25%に拡大するという ambitious な目標を達成するためには、現在の制度だけでは不十分であり、より多くの生産者が有機農業に参入し、持続的に経営できるよう、様々な面からの支援強化が不可欠です。政策の方向性を予測することで、将来を見据えた投資判断や事業展開が可能になります。

今後の制度改正や新たな支援策として予測される内容は以下の通りです。

| 予測される制度改正・支援策 | 詳細 | 有機農業ビジネスへの影響 |

| 有機転換期間への支援強化 | 有機JAS認証取得までの「有機転換期間」中の減収リスクを補填するための補助金や税制優遇の拡充。 | 新規に有機農業に参入する農家のハードルが下がり、参入者が増加する可能性がある。 |

| スマート有機農業への重点投資 | 有機農業に特化したスマート農業技術(例:有機栽培対応の自動除草ロボット、病害虫AI診断システムなど)の開発支援や導入補助金の増額。 | 有機農業の労働力不足解消、生産効率向上、コスト削減が加速し、収益性がさらに向上する。 |

| 販路拡大支援の強化 | 有機農産物の新たな販路開拓(例:学校給食、病院食への導入促進、輸出支援の拡充、官民連携プラットフォームの強化など)。 | 安定的な販売先が確保しやすくなり、価格競争力が高まる。 |

| 有機JAS認証取得・維持費用の補助拡充 | 有機JAS認証の取得費用や年次維持費に対する補助金の増額、あるいは簡素化された認証制度の導入検討。 | 認証取得の金銭的・手続き的負担が軽減され、認証取得農家が増加する。 |

| 人材育成・研修制度の充実 | 有機農業に関する専門的な知識・技術を学べる研修プログラムの拡充、実践的な指導を行う人材の育成。 | 新規就農者や既存農家のスキルアップを支援し、有機農業全体の生産水準が向上する。 |

| 地域連携・集団化の促進 | 地域の有機農家グループや協同組合形成への支援、共同での資材購入や機械利用への補助。 | 個々の農家の負担が軽減され、効率的な経営が可能になる。地域ぐるみでの有機農業推進体制が強化される。 |

| 税制優遇措置の検討 | 有機農業に取り組む法人や個人に対する税制面での優遇措置(例:固定資産税の軽減、所得税の控除など)。 | 経営の安定化と投資意欲の向上に繋がる。 |

| 消費者への啓発強化 | 有機農産物の価値やメリットについて、消費者への情報提供を強化するキャンペーンや食育活動。 | 消費者の理解と関心が高まり、有機農産物全体の需要が増加する。 |

これらの予測される制度改正や支援策は、有機農業ビジネスに大きな追い風となる可能性があります。政府や自治体の発表する最新情報を常にチェックし、ご自身の事業計画にどのように活かせるかを検討することで、将来的な競争優位性を確立できるでしょう。

企業・自治体の参入事例とビジネスモデル多角化

有機農業は、もはや専業農家だけの領域ではありません。近年、大手企業や自治体が積極的な参入を見せ、独自のビジネスモデルを構築することで、有機農業の可能性を大きく広げています。これは、単に食料生産に留まらず、地域活性化、環境貢献、そして新たなビジネス創出の場として注目されている証拠です。

この項目では、大手企業や自治体の先進的な参入事例を具体的に紹介し、彼らがどのようにビジネスモデルの多角化を図り、成功を収めているのかを解説します。

この項目を読むと、有機農業ビジネスの新たな展開方法や、異業種連携による付加価値創造のヒントを得られるでしょう。反対に、ここで解説する事例や多角化戦略を把握しておかないと、ご自身の事業が既存の枠組みに囚われ、成長機会を逃す可能性があるため、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

大手企業(ワタミ・トヨタ・オリックス等)の参入事例

近年、農業分野、特に有機農業に大手企業が参入するケースが増加しています。これは、食の安全や環境意識の高まり、そして安定供給へのニーズに応えるため、農業を新たな事業の柱と捉えているからです。

ビジネスモデル概要

大手企業が有機農業に参入する際のビジネスモデルは多岐にわたり、それぞれの企業が持つ強みを活かした特徴的なアプローチが見られます。

ワタミ、トヨタ、オリックスなどの大手企業が有機農業に参入する際のビジネスモデルは、それぞれの企業が持つ既存の事業基盤や技術、ノウハウを農業に融合させることで、規模の経済性、効率性、そしてブランド力を追求している点に特徴があります。

大手企業は、資金力、人材、技術力、流通網、ブランド力といった豊富な経営資源を持っています。これらを農業分野に投入することで、従来の農業では実現が難しかった大規模化、IT化、効率化を進め、安定的な生産と供給体制を構築できるため、持続可能な農業ビジネスモデルを確立することが可能になります。また、自社の事業と連携させることで、新たなシナジー効果を生み出すことも狙いです。

**

大手企業のビジネスモデル概要と、その企業が持つ強みの活用事例は以下の通りです。

| 企業名 | 主な参入分野・ビジネスモデル概要 | 企業が持つ強みの活用例 |

| ワタミ | 農業・外食事業の垂直統合モデル 自社農場で有機野菜を生産し、自社の居酒屋や宅食サービス「ワタミの宅食」に供給。生産から加工、販売まで一貫して手掛ける6次産業化を推進。 | – 流通・販売網: 既存の外食店舗や宅配サービス網を活用し、安定した販路を確保。 – ブランド力: 「ワタミ」のブランド力を活かし、安心・安全な食材を提供していることをアピール。 – 資金力・組織力: 大規模な農場開発や、生産・加工体制の構築が可能。 |

| トヨタ(トヨタファーム) | 自動車生産技術・ノウハウの農業転用 自動車生産で培ったカイゼン(改善)活動、品質管理、生産効率化のノウハウを農業に応用。主に、閉鎖型植物工場での高機能野菜(低カリウムレタスなど)の生産や、スマート農業技術の開発・提供。 | – 生産管理技術: Just In Time(ジャストインタイム)生産方式など、製造業の効率化ノウハウを農場に適用。 – 技術開発力: センサー、AI、ロボットなどのスマート農業技術を自社で開発・導入。 – 品質管理: 自動車部品製造で培った厳格な品質管理基準を農産物生産に適用。 |

| オリックス | 農業ファンド・再生可能エネルギー連携型農業 農業ファンドを通じて農業法人への投資を行い、経営改善や規模拡大を支援。また、太陽光発電などの再生可能エネルギーと農業(ソーラーシェアリングなど)を組み合わせたビジネスモデルを推進。 | – 金融ノウハウ: 農業法人への投資や経営支援、農業金融商品の組成。 – 再生可能エネルギー事業: 自社の強みである再生可能エネルギー事業と農業を連携させ、新たな収益源を確保(例:太陽光発電の下で農作物を栽培)。 – 多様な事業ポートフォリオ: 農業を新たな投資対象として位置づけ、事業多角化を図る。 |

| 味の素(味の素アグリサプライ) | 食品メーカーの原料調達と栽培技術支援 加工食品の原料となる作物の安定調達を目指し、契約農家への栽培技術指導や、アミノ酸肥料などの資材提供。自社で農場を運営するケースも。 | – 食品加工技術: 自社の加工食品に必要な原料特性を理解し、それに合わせた栽培を指導。 – 研究開発力: アミノ酸研究から培われた知見を肥料開発や栽培技術に応用。 – 品質基準: 食品メーカーとしての厳格な品質基準を農業生産に導入。 |

これらの大手企業の事例は、有機農業が単なる一次産業ではなく、高度な技術や経営戦略を必要とする成長産業であることを示しています。彼らの成功要因を参考に、ご自身の事業における強みを活かした独自のビジネスモデルを構築することが重要です。

成功要因と課題

大手企業が有機農業に参入し成功を収める裏には、彼らならではの強みと、依然として存在する農業特有の課題があります。

大手企業が有機農業で成功を収める要因は、豊富な経営資源と既存事業とのシナジー効果の創出にある一方で、農業特有の自然変動リスクや地域との協調といった課題も抱えており、これらをいかに克服するかが持続的な成長の鍵となります。

大手企業は、従来の農業では難しかった大規模な設備投資や研究開発、広範な販売網の構築が可能であり、これが成功の大きな要因となります。しかし、農業は工業製品の生産とは異なり、気象条件や生物の生長に左右されるため、予測困難なリスクも存在します。また、地域社会との共存や既存の農業コミュニティとの協調も、長期的な事業運営には不可欠です。

大手企業の有機農業参入における成功要因と課題は以下の通りです。

| 項目 | 成功要因 | 課題 |

| 資金力・投資力 | – 大規模な農地や先端設備の導入、研究開発への先行投資が可能。 – 短期間での規模拡大や、収益化までの期間を耐える資金力がある。 | – 投資額が大きくなるため、リターンが伴わない場合の損失も大きい。 – 投資効率や回収期間の算定が、農業の特殊性(自然変動など)により困難な場合がある。 |

| 技術力・研究開発力 | – ICT、IoT、AI、ロボットなどのスマート農業技術を自社開発・導入し、生産効率と品質を向上。 – 食品加工技術やバイオ技術を応用し、高付加価値な有機加工品を開発。 | – 農業の現場に即した技術開発が難しい場合がある(机上の空論に終わる)。 – 高度な技術者の確保・育成が必要となる。 |

| 組織力・マネジメント力 | – 大規模な農場や複数の拠点を効率的に管理するノウハウがある。 – 従業員の育成システムや品質管理体制が確立されている。 | – 農業特有の労働環境や季節変動に対応した人事管理が難しい。 – 農業現場の「勘」や「経験」を組織的なノウハウとして形式知化する難しさ。 |

| 流通・販売網 | – 既存の広範な流通経路(スーパー、飲食店、宅配サービスなど)を活用し、生産した有機農産物を安定的に販売できる。 – 自社ブランド力により、消費者への訴求力が高い。 | – 既存の流通チャネルが有機農産物の特性(少量多品目、不揃いなど)に合わない場合がある。 – 有機農産物の高価格が、既存の量販チャネルでの販売の障壁となる場合がある。 |

| ブランド力・社会的信用 | – 企業のブランドイメージを活かし、「安心・安全」な有機農産物として消費者に信頼されやすい。 – SDGsや環境貢献への取り組みとして、企業のCSR活動としても評価される。 | – 一度食の安全に関する問題が発生した場合、企業全体のブランドイメージを損なうリスクが高い。 – 環境負荷低減の取り組みが、単なる「グリーンウォッシング」と批判されないよう、透明性のある情報開示が求められる。 |

| 自然変動リスク | – 気象条件(干ばつ、豪雨、台風、冷害など)や病害虫の異常発生による収量減や品質低下は、大規模経営ほど損失が大きい。 | – スマート農業技術でリスクを軽減できるが、完全に排除はできない。 – 農業共済などの保険でカバーしきれない損失が発生する場合がある。 |

| 地域社会との協調 | – 土地利用、水利権、景観など、地域住民との関係構築が不可欠。 – 既存の農業コミュニティとの摩擦が生じる可能性。 | – 地域に根ざした農業文化や慣習を理解し、尊重する姿勢が求められる。 – 地域住民とのコミュニケーションを密に取り、共存共栄の関係を築く必要がある。 |

大手企業の成功要因は、ご自身の有機農業ビジネスにおいても応用できるヒントが多く含まれています。一方で、彼らが直面する課題は、小規模な有機農家にとっても共通の課題となる可能性があります。これらの分析を通じて、ご自身の事業における強みを伸ばし、弱みを補強する戦略を立てましょう。

自治体支援事例と地域活性化プロジェクト

有機農業の推進は、単に食料生産の増加だけでなく、地域の活性化にも大きく貢献します。そのため、多くの自治体が有機農業を支援し、様々な地域活性化プロジェクトを展開しています。

モデルケース紹介

有機農業を核とした地域活性化プロジェクトのモデルケースを知ることは、ご自身の事業を地域と連携させる上でのヒントになります。

地方自治体が主導する有機農業支援と地域活性化プロジェクトは、耕作放棄地の解消、新規就農者の呼び込み、地域ブランドの確立、そして住民の食育推進といった多岐にわたる効果を生み出し、持続可能な地域社会の実現に貢献するモデルケースとして注目されています。

地方では、農業の担い手不足や耕作放棄地の増加が深刻な問題となっています。有機農業は、環境に配慮した持続可能な農業として、若者やIターン・Uターン希望者にとって魅力的な選択肢となり、新規就農者を呼び込むきっかけとなります。また、有機農産物を地域ブランドとして育成することで、地域経済の活性化や観光誘致にも繋がる可能性があります。

自治体支援事例と地域活性化プロジェクトのモデルケースは以下の通りです。

| モデルケースの種類 | 具体的な取り組み例 | 地域活性化への貢献と成功要因 |

| 新規就農支援と定住促進型 | 長野県飯島町「飯島型有機農業就農支援プログラム」: 有機農業を目指す若者に対し、農地のあっせん、研修制度(有機農業専門)、住居支援、先輩農家とのマッチング、低利融資の斡旋などを包括的に支援。 | 貢献: 若い世代の移住・定住を促し、地域の人口減少に歯止めをかける。耕作放棄地の解消と農業の担い手不足の緩和。 成功要因: 包括的かつきめ細やかなサポート体制、先輩農家との強い連携、地域住民の温かい受け入れ体制。 |

| 地域ブランド確立型 | 千葉県いすみ市「いすみ米」プロジェクト: 有機米の生産を奨励し、地域全体で「いすみ米」というブランドを確立。直売や学校給食への導入、加工品開発などを推進。 | 貢献: 高品質な有機米を核とした地域ブランドを確立し、農産物の付加価値向上と販売拡大。 成功要因: 自治体と農家、JA、流通業者が一体となったブランド戦略。消費者への積極的な情報発信。 |

| 耕作放棄地活用・環境保全型 | 岡山県真庭市「真庭オーガニックプロジェクト」: 耕作放棄地を有機農業に適した農地として再生し、新規就農者や企業に貸し出し。バイオマス発電で発生する有機肥料の活用も推進。 | 貢献: 耕作放棄地の有効活用と環境負荷の低減。地域の有機資源の循環型農業への貢献。 成功要因: 地域の特性(森林資源、バイオマス発電)を活かした独自性。有機農業と再生可能エネルギーの連携。 |

| 学校給食への有機導入型 | 全国の自治体(例:東京都世田谷区、埼玉県小川町など): 学校給食に地元の有機農産物を導入する取り組み。生産者と学校給食センターの連携強化。 | 貢献: 子供たちの食育推進と食の安全・安心を確保。地元農産物の需要を安定させ、地域経済を活性化。 成功要因: 自治体の強いリーダーシップ。生産者と給食関係者の密な連携。保護者の理解と協力。 |

| 観光・体験型連携 | 北海道帯広市「十勝オーガニックビレッジ」構想: 有機農業を核に、グリーンツーリズムや農泊、体験型イベントを組み合わせ、観光振興と地域活性化を図る。 | 貢献: 農業を観光資源と結びつけ、地域外からの誘客を促進。農業への理解を深め、食育にも貢献。 成功要因: 農業と観光産業の連携。地域の魅力を総合的に発信するプロモーション。 |

これらのモデルケースは、有機農業が地域社会に多岐にわたる恩恵をもたらすことを示しています。ご自身の事業を地域の特性やニーズと結びつけ、自治体や住民と連携することで、より大きな成果を生み出すことができるでしょう。

住民参加型プログラムの設計

有機農業を通じた地域活性化には、住民が主体的に関わる「住民参加型プログラム」が非常に有効です。

有機農業を通じた地域活性化において、住民が主体的に関わる住民参加型プログラムを設計することは、農業への理解を深め、地域への愛着を醸成し、持続可能な有機農業コミュニティを形成する上で極めて有効な戦略です。

住民が農業に直接関わることで、食の大切さや生産者の苦労を肌で感じ、有機農産物への理解と愛着が深まります。これにより、有機農産物の購買意欲が高まるだけでなく、地域の農業を支える協力者や応援団が増え、地域全体の活性化に繋がります。また、住民自身がプログラムの企画・運営に携わることで、主体性と連帯感が生まれます。

住民参加型プログラムの具体的な設計事例は以下の通りです。

| プログラムの種類 | 内容 | 住民へのメリット・効果 | 成功させるポイント |

| 市民農園・貸し農園 | 市民が区画を借りて、自分たちで有機野菜を栽培できる農園。運営側は指導や資材提供を行う。 | – 自分で育てた有機野菜を食べられる喜び。 – 有機栽培の知識・技術を学べる。 – 地域の住民との交流が生まれる。 – 健康的なライフスタイルを実現。 | – 有機栽培に関する丁寧な指導体制。 – 経験者と未経験者で指導内容を分ける。 – 共有スペースや休憩所の整備。 – 定期的な交流イベントの開催。 |

| 収穫体験・農業体験ツアー | 季節ごとに異なる有機野菜や果物の収穫を体験できるツアー。加工体験やランチと組み合わせることも。 | – 農業の楽しさや大変さを体感できる。 – 採れたての有機農産物の美味しさを知る。 – 生産者との直接的な交流。 – 子供たちの食育にも繋がる。 | – 安全管理の徹底。 – 参加者の年齢層に合わせた体験内容の企画。 – 収穫した野菜の持ち帰りや、その場で調理できる機会の提供。 – 地域の観光資源と連携したツアー設計。 |

| 食育プログラム・料理教室 | 小中学校や地域コミュニティと連携し、有機農産物を使った食育授業や料理教室を開催。 | – 有機農業と食の安全について学ぶ機会。 – 旬の有機野菜の美味しさを再発見。 – 健全な食習慣を身につける。 | – 栄養士や料理専門家との連携。 – 子供たちが楽しく学べるような工夫(クイズ、ゲームなど)。 – 地元の有機農産物を積極的に使用する。 |

| 有機農家サポーター制度 | 労働力不足に悩む有機農家を、希望する住民がボランティアで手伝う制度。 | – 農業を体験し、自然に触れる機会。 – 生産者を直接応援できる喜び。 – 新たなスキル習得や交流の場。 | – 短時間でも参加しやすい柔軟な日程設定。 – 感謝の気持ちを伝える仕組み(収穫物のおすそ分け、交流会など)。 – 労災保険への加入。 |

| 消費者参加型プロジェクト (CSA: 地域支援型農業) | 消費者が事前に年間契約で有機農産物の代金を支払い、収穫物を定期的に受け取る。収穫作業や農場の運営にも関わる場合がある。 | – 安定して新鮮な有機農産物を入手できる。 – 生産者との強い繋がりと、農場運営への参加意識。 – 食料安全保障への貢献意識。 | – 契約内容の明確化と信頼構築。 – 収穫物の内容や量の事前説明。 – 交流会や農場会議など、意見交換の場の提供。 |

住民参加型プログラムは、単に労働力を得るだけでなく、地域全体で有機農業を支え、活性化させるための強力なツールです。地域の住民ニーズや特性を把握し、自治体や教育機関、NPOなどと連携しながら、ご自身の農場に合ったプログラムを設計・実施しましょう。

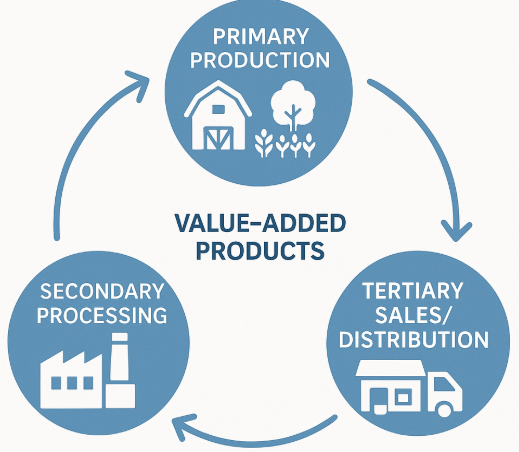

6次産業化モデルで付加価値を創出する方法

有機農業における6次産業化は、生産(1次産業)に加えて、加工(2次産業)や流通・販売(3次産業)を一体的に手掛けることで、農産物の付加価値を飛躍的に高め、収益を最大化するビジネスモデルです。

加工・流通統合のメリット

6次産業化において、生産だけでなく加工や流通までを自社で統合することには、多くのメリットがあります。

有機農業において、生産から加工、そして流通・販売までを自社で統合する6次産業化は、農産物の付加価値を飛躍的に高め、収益を最大化し、経営の安定性を向上させるための極めて有効な戦略です。

一般的な農業では、生産した農産物をJAや市場に卸すことで、中間マージンが発生し、生産者の手元に残る利益が限られます。しかし、加工や流通・販売までを自社で手掛けることで、これらのマージンを獲得できるだけでなく、品質管理の徹底、ブランド化の促進、そして加工品による通年での安定収入確保が可能になります。特に有機農産物は、加工することで、より多くの消費者層にアプローチできる可能性が広がります。

加工・流通統合の具体的なメリットは以下の通りです。

| メリットの種類 | 内容 | 具体的な効果 |

| 付加価値の向上と収益拡大 | – 農産物をそのまま販売するよりも、加工することで高単価で販売できる。 – B品(規格外品)を活用し、廃棄ロスを削減しながら新たな収益源を創出できる。 | – 有機野菜をピクルスやジャム、ドレッシングに加工し、販売単価を大幅にアップさせる。 – 有機米を米粉パンや日本酒に加工する。 – 有機ハーブをハーブティーやアロマ製品に加工する。 |

| 販路の多様化と安定化 | – 生鮮品だけでなく、加工品として多様な販路(スーパー、百貨店、ECサイト、カフェ、レストランなど)に展開できる。 – 加工品は保存がきくため、通年で販売でき、季節変動による収入の不安定さを補完できる。 | – 収穫時期に集中する売上を平準化し、年間を通じた安定したキャッシュフローを確保する。 – 生鮮品が不作の場合でも、加工品の売上で経営を安定させる。 |

| ブランド力・競争力の強化 | – 生産者自身の顔が見える加工品として、独自のブランドを確立しやすくなる。 – 栽培のこだわりやストーリーを商品に込め、消費者への訴求力を高める。 | – 「〇〇農園の有機トマトケチャップ」として、生産者の顔を前面に出した商品展開。 – 特定の地域資源を活用した加工品で、他社との差別化を図る。 |

| 品質管理の徹底 | – 生産から加工、販売までを一貫して自社管理することで、全工程での品質管理を徹底できる。 – 消費者からのフィードバックを直接受け、商品改善に迅速に反映できる。 | – 有機JAS認証の取得に加え、HACCPなどの食品安全管理システムを導入し、衛生管理を徹底する。 |

| 食品ロスの削減 | – 規格外で市場に出せない農産物や、収穫しきれなかった農産物を加工原料として有効活用できる。 | – B級品や少し傷がついた野菜をスムージーやスープの原料にする。 |

| 雇用創出と地域貢献 | – 加工や販売部門での新たな雇用が生まれ、地域経済に貢献できる。 – 地域の特産品開発や観光誘致に繋がる。 | – 農閑期の雇用を確保し、通年雇用を促進する。 – 地域住民を加工や販売スタッフとして雇用する。 |

6次産業化は多大な投資とノウハウが必要となりますが、そのメリットは計り知れません。まずは小規模な加工品から始めたり、地域の食品加工業者と連携したりするなど、段階的に取り組むことをおすすめします。

ブランド化戦略

6次産業化を進める上で、自社製品のブランド化は、付加価値を最大限に高め、消費者に選ばれ続けるために不可欠な戦略です。

有機農業における6次産業化の成功には、単なる加工・流通統合に留まらず、生産者の想いや有機農業の価値を明確に伝えるブランド化戦略が不可欠であり、これを通じて顧客との強い絆を築き、持続的な高収益を実現できます。

加工品は、スーパーの棚に並ぶ際、競合他社の商品と差別化できなければ価格競争に巻き込まれてしまいます。しかし、製品に独自の「ブランド」という付加価値を与えることで、消費者は単なるモノではなく、その背景にあるストーリーや価値観に共感し、多少高くても「このブランドのものが欲しい」と感じるようになります。有機農産物の場合、「安全・安心」「環境貢献」「生産者の顔」といった要素は、ブランドの核となる強いメッセージになりえます。

ブランド化戦略の具体的なポイントと実践例は以下の通りです。

| ポイント | 内容 | 実践例と効果 |

| ブランドコンセプトの明確化 | – 「どんな価値を提供するのか」「誰に届けたいのか」「競合とどう違うのか」を明確にする。 – 生産者の想い、栽培のこだわり、地域の特性などを言語化する。 | – 例: 「自然と共生し、未来の食を育む有機農園」「子供たちの健康を第一に考えた、お母さんのための有機野菜」 効果: ブランドの方向性が明確になり、一貫したメッセージを発信できる。 |

| ネーミング・ロゴデザイン | – 覚えやすく、商品の特徴やコンセプトを伝えるネーミング。 – 信頼感や親しみやすさを感じさせるロゴデザイン。 | – 例: 「〇〇(生産者の名前)さんの畑」「大地の実りファーム」 効果: 視覚的な記憶に残りやすく、商品認知度を高める。 |

| ストーリーテリング | – 生産者の顔や栽培の様子、地域の歴史、商品が生まれるまでの過程などを物語として伝える。 – 有機農業に取り組むことの背景や、環境への配慮などを具体的に発信する。 | – 例: 「農薬を使わない畑で、ミツバチが飛び交う〇〇さんのトマトの物語」 効果: 消費者の共感を呼び、商品への愛着を深める。SNSやECサイト、パッケージで積極的に発信する。 |

| パッケージデザイン | – 有機農産物の新鮮さ、安全性を感じさせるデザイン。 – 環境に配慮した素材(再生紙、バイオプラスチックなど)の採用も有効。 – 有機JASマークを明確に表示する。 | – 例: シンプルでナチュラルなデザイン、木製の箱、再利用可能な瓶など。 効果: 購買意欲を高め、商品の価値を視覚的に伝える。 |

| 情報発信・コミュニケーション | – ウェブサイト、SNS、ブログ、メルマガなどを活用し、定期的に情報を発信する。 – 顧客からの問い合わせやフィードバックに丁寧に対応する。 | – 例: 畑のライブ配信、季節ごとのレシピ提案、顧客からの質問に回答するQ&Aコーナー。 効果: 顧客との信頼関係を深め、リピーターを育成する。 |

| 品質の安定と向上 | – ブランドイメージを裏切らない、安定した品質の有機農産物や加工品を提供する。 – 顧客からのフィードバックを基に、常に品質改善に努める。 | – 例: 独自の品質管理基準の設定、第三者機関による定期的な検査。 効果: ブランドへの信頼を確立し、顧客満足度を高める。 |

| コラボレーション | – 有機農産物の価値を理解してくれるレストランやカフェ、自然食品店などとコラボレーションする。 | – 例: 「〇〇農園の有機野菜を使った期間限定メニュー」 効果: ブランドの認知度を広げ、新たな顧客層を開拓する。 |

ブランド化は一朝一夕でできるものではありませんが、一貫したコンセプトに基づき、継続的に取り組むことで、ご自身の有機農産物に独自の価値を与え、市場での競争優位性を確立できるでしょう。

SDGs連携と環境保全の取り組み

有機農業は、その本質が環境保全と持続可能性にあるため、**SDGs(持続可能な開発目標)**との親和性が非常に高いビジネスです。SDGsへの貢献を明確に打ち出すことは、社会的評価を高め、新たな顧客層やビジネスチャンスを創出する上で重要な戦略となります。

具体的な活動事例

有機農業におけるSDGs連携と環境保全の取り組みは、多岐にわたります。具体的な活動事例から、その可能性を学びましょう。

有機農業は、その本質が環境と調和した持続可能な生産システムであるため、**SDGs(持続可能な開発目標)**との親和性が極めて高く、具体的な環境保全活動を推進することで、社会的評価を高め、新たなビジネス機会や顧客層を開拓できます。

消費者の環境意識や企業のCSR(企業の社会的責任)への関心が高まる中、SDGsへの貢献は、単なる社会貢献活動に留まらず、企業のブランド価値向上や、環境に配慮した製品を選ぶエシカル消費を促す重要なマーケティング戦略となります。有機農業は、複数のSDGs目標に直接的に貢献できるため、その活動を具体的に示し、積極的に発信することが重要です。

有機農業におけるSDGs連携と環境保全の具体的な活動事例は以下の通りです。

| SDGs目標 | 有機農業の具体的な活動事例 | 貢献と効果 |

| 目標2: 飢餓をゼロに 目標3: すべての人に健康と福祉を | – 有機農産物の安定供給を通じた食料安全保障への貢献。 – 化学合成農薬不使用による安全な食の提供。 | – 安全で栄養価の高い有機農産物を供給することで、消費者の健康増進に寄与する。 – 特に学校給食への導入は、子供たちの健康と食育に貢献。 |

| 目標6: 安全な水とトイレを世界中に 目標14: 海の豊かさを守ろう 目標15: 陸の豊かさも守ろう | – 化学肥料・農薬不使用による土壌・水質汚染の防止。 – 生物多様性の保全(益虫や土壌微生物の多様性維持)。 – 耕作放棄地の活用による国土の保全。 | – 河川や地下水への農薬・化学肥料の流出を防ぎ、水環境を保護する。 – 豊かな土壌生態系を育み、多様な生物が生息できる環境を維持する。 – 健全な土壌はCO2吸収源としての役割も果たし、気候変動対策にも貢献。 |

| 目標7: エネルギーをみんなにそしてクリーンに 目標13: 気候変動に具体的な対策を | – 再生可能エネルギーの導入(太陽光発電、バイオマス発電など)。 – 地域の有機資源(落ち葉、畜糞など)を活用した堆肥化による資源循環。 | – 農業生産におけるCO2排出量の削減に貢献。 – 化石燃料の使用を減らし、持続可能なエネルギー利用を推進する。 |

| 目標8: 働きがいも経済成長も 目標9: 産業と技術革新の基盤をつくろう | – 農業における新たな雇用の創出(特に若者や移住者)。 – スマート農業技術や6次産業化による生産性向上と高付加価値化。 | – 地域経済の活性化と雇用の安定化。 – 先端技術導入による農業の魅力向上と、次世代の担い手育成。 |

| 目標12: つくる責任つかう責任 | – 食品ロスの削減(規格外品の加工、食品循環の促進)。 – 環境負荷の少ない包装資材の利用。 – 消費者への環境配慮型消費の啓発。 | – 規格外品の有効活用や、食品加工によるロス削減。 – 再生可能な資材や軽量な資材の使用により、環境負荷を低減する。 |

| 目標17: パートナーシップで目標を達成しよう | – 地域住民、自治体、企業、NPOなどとの連携による有機農業推進。 – 教育機関との連携による食育プログラムの実施。 | – 地域全体で有機農業を支える仕組みを構築し、相乗効果を生み出す。 – 共通の目標に向かって協力し、持続可能な社会の実現に貢献する。 |

これらの活動事例は、有機農業がSDGsの多くの目標に貢献できることを示しています。ご自身の事業において、どのようなSDGs目標に貢献しているかを明確にし、具体的な活動内容とともに発信することで、企業の社会的評価を高め、新たな顧客やビジネスパートナーを引き寄せる強力なツールとなるでしょう。

社会的評価・広報戦略

有機農業のSDGs連携や環境保全の取り組みを、単なる活動に留めず、積極的に社会に発信し、社会的評価を高めることが、ビジネスの成長に繋がります。

有機農業が持つSDGs連携と環境保全の側面は、消費者や企業からの社会的評価を高め、ブランド価値を向上させるための強力な武器となります。効果的な広報戦略を通じてこれらの取り組みを積極的に発信することで、新たな顧客層を獲得し、ビジネスチャンスを拡大できます。

現代の消費者は、単に製品の機能や価格だけでなく、企業がどのような社会貢献をしているか、環境に配慮しているかといった「倫理的」な視点から購買意思決定を行う傾向が強まっています。企業もまた、CSR活動やSDGsへの取り組みを重視しており、パートナー選定において環境配慮型のサプライヤーを優先する動きが見られます。このような社会の潮流の中で、有機農業が持つSDGsへの貢献を明確に発信することは、企業の信頼性を高め、競争優位性を確立する上で不可欠です。

社会的評価を高めるための具体的な広報戦略は以下の通りです。

| 広報チャネル | 内容と狙い | 具体的な活動例 |

| ウェブサイト・オウンドメディア | 詳細な情報発信: 有機農業の理念、栽培方法、環境保全への具体的な取り組み(土壌分析結果、生物多様性保全の活動など)、SDGsへの貢献目標と実績を詳しく掲載する。 | – SDGsレポート: 毎年、SDGs目標達成に向けた取り組みと実績をまとめたレポートを公開。 – 環境保全活動ブログ: 畑の生態系、緑肥の利用、省エネ機器の導入などの具体例をブログで紹介。 – 生産者の声: 有機農業への情熱や、環境への想いを伝えるインタビュー記事。 |

| SNS(Instagram, Facebook, YouTube, Xなど) | 視覚的・リアルタイムな情報発信: 畑の美しい風景、環境保全活動の様子、地域住民との交流、生き物の多様性などを写真や動画で魅力的に発信する。 | – Instagram: 畑の美しい写真、堆肥づくりの動画、生き物のアップ写真などを投稿し、SDGs関連ハッシュタグ(#有機農業 #エシカル消費 #持続可能な農業 #SDGs)を活用。 – YouTube: 有機農業の取り組みを分かりやすく解説する動画シリーズ(例:「私たちのSDGsへの挑戦」)。 – X: 環境問題や食の安全に関するニュースにコメントを添えて情報共有、関連するNGOやNPOと連携。 |

| メディアリレーションズ・プレスリリース | 新しい取り組み(スマート農業導入、地域連携プロジェクトなど)や、SDGsへの具体的な貢献活動について、メディア(新聞、雑誌、テレビ、オンラインメディア)にプレスリリースを配信する。 | – 記者発表会: 新規事業開始時や、大規模な環境保全プロジェクト立ち上げ時に開催。 – メディアへの情報提供: 有機農業の専門家として、インタビューや記事への協力を行う。 |

| 環境系イベント・展示会への出展 | オーガニックEXPO、エコプロダクツ展、SDGs関連イベントなどに積極的に出展し、来場者に直接アピールする。 | – ブースでSDGsへの取り組みを分かりやすく展示し、具体的な活動内容を説明する。 – 有機農産物の試食提供や、パンフレットの配布。 |

| 企業との連携・協業 | SDGsやCSR活動に積極的な企業とのパートナーシップを模索する(例:企業の社員食堂への有機農産物供給、企業の研修農場としての協力など)。 | – 企業のCSR担当者向けに、有機農業のメリットやSDGsへの貢献を説明する資料を作成。 – 共同で環境保全プロジェクトを企画・実施する。 |

| 教育機関・地域コミュニティとの連携 | 小中学校での食育授業、地域住民向けの環境学習会、農業体験プログラムなどを通じて、地域社会への貢献を実践する。 | – 食育プログラムの一環として、有機農場の見学や、収穫体験を実施する。 – 地域のお祭りやイベントに参加し、有機農産物の販売や取り組みを紹介する。 |

これらの広報戦略を複合的に組み合わせることで、有機農業が持つ多面的な価値を社会に効果的に伝え、単なる農産物の生産者としてだけでなく、環境や社会に貢献する存在としての認知を高めることができます。

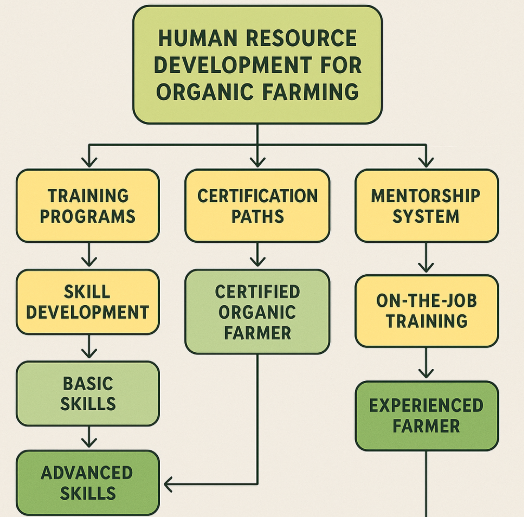

人材育成・研修制度と組織化のポイント

有機農業ビジネスの持続的な成長には、優れた人材の確保と育成が不可欠です。特に、新規就農者の増加や経営規模の拡大を目指す上で、体系的な研修制度や効果的な組織化は避けて通れないテーマとなります。

この項目では、有機農業における人材育成や研修制度の活用方法、そして農業法人や協同組合といった組織化のメリットと、労働力確保のための多様な雇用形態について詳しく解説します。

この項目を読むと、有機農業における人材の重要性を理解し、ご自身の事業における人材育成計画や組織体制の構築に役立つ具体的なヒントを得られるでしょう。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、労働力不足や後継者問題といった課題に直面し、事業の継続が困難になる可能性があるため、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

研修制度・資格取得の活用

有機農業の専門知識や技術は多岐にわたるため、体系的な研修制度や関連する資格取得を積極的に活用することが、成功への近道です。

公的研修プログラム一覧

国や自治体が提供する公的な研修プログラムは、有機農業を学ぶ上で非常に有効な手段です。

国や地方自治体が提供する公的な研修プログラムは、有機農業に関する基礎知識から専門技術、そして経営ノウハウまでを体系的に学ぶことができ、特に新規就農者や異業種からの参入者にとって、費用を抑えながら実践的なスキルを習得する上で非常に有効な機会となります。

有機農業は、化学肥料や農薬に頼らない分、土壌管理や病害虫対策など、より深い知識と経験が求められます。しかし、独学では限界があり、試行錯誤の連続で時間やコストが無駄になるリスクも高まります。公的な研修プログラムは、専門家による指導のもと、実践的なカリキュラムが組まれているため、効率的に必要なスキルを習得し、失敗を未然に防ぐことができます。また、多くのプログラムで生活費支援や就農後の資金援助に繋がる制度も設けられています。

公的な研修プログラムの主な種類と特徴は以下の通りです。

| プログラムの種類 | 主な内容・対象者 | 特徴・メリット | 備考 |

| 農業大学校 | 各都道府県に設置されている農業専門の教育機関。高校卒業者や社会人を対象に、2年制の専門課程や研修課程がある。有機農業コースを設けている学校もある。 | – 農業全般の基礎知識から栽培技術、経営管理まで体系的に学べる。 – 実習が豊富で、実践的なスキルが身につく。 – 卒業後の就農や就職に関するサポートがある。 | 比較的長期間(1~2年)の研修になることが多い。 |

| 新規就農者研修制度 (例: 農業次世代人材投資資金 準備型) | 国や自治体が、就農を希望する若者(原則50歳未満)を対象に、農業法人や先進農家での実地研修を支援する制度。 | – 農業現場での実践的なOJT(On-the-Job Training)を通じて、生きたノウハウを習得できる。 – 研修期間中の生活費が支援される場合がある(農業次世代人材投資資金 準備型)。 – 先輩農家とのネットワークを構築できる。 | 研修受け入れ先の確保が必要。 |

| 都道府県の農業研修施設・指導機関 | 各都道府県の農業試験場や農業指導センターなどが開催する、短期・中期型の研修プログラムやセミナー。特定の作物や技術(例: 有機栽培技術、土壌管理、スマート農業)に特化したものもある。 | – 短期間で特定の知識や技術を集中的に学べる。 | 募集時期や内容が地域によって異なるため、定期的な情報収集が必要。 |

| 全国農業青年育成センター | 農業経営者を目指す青年を対象に、経営能力向上や課題解決を目的とした研修を実施。 | – 経営戦略やマーケティング、財務など、経営に関する専門知識を学べる。 – 全国の意欲ある青年農業者との交流を通じて、ネットワークを広げられる。 | 比較的実践的な経営経験を持つ者を対象とすることが多い。 |

| JAS法に関する研修会 (有機JAS認証関連) | 農林水産省や登録認証機関が開催する、有機JAS規格や認証手続きに関する研修会。 | – 有機JAS認証取得に必要な知識を正確に学べる。 – 認証プロセスをスムーズに進めるためのノウハウが得られる。 | 有機JAS認証を目指す者には必須。 |

これらの公的研修プログラムは、有機農業を始める上での強力な支えとなります。ご自身の経験レベルや目指す農業の方向性に合ったプログラムを選び、積極的に参加することで、成功への確かな一歩を踏み出せるでしょう。

資格保有者による指導体制

有機農業の専門知識を持つ資格保有者による指導は、研修の効果を最大化し、新規就農者の技術習得を加速させます。

有機農業の現場において、有機農業指導員や認定農業者などの資格保有者による指導体制を確立することは、新規就農者や経験の浅い農家が実践的な知識と技術を効率的に習得し、経営を安定させる上で極めて有効です。

有機農業は、化学肥料や農薬に頼らない分、土壌の健康管理、病害虫の生態理解、輪作計画、適切な資材の選定など、幅広い専門知識と長年の経験が求められます。資格保有者は、これらの知識と経験を体系的に持ち合わせているため、効果的な指導を通じて、就農者の技術習得期間を短縮し、失敗リスクを低減することができます。また、彼らの存在は、地域全体の有機農業の質を高めることにも繋がります。

資格保有者による指導体制の具体例は以下の通りです。

| 資格の種類・役割 | 指導内容・貢献 | 指導体制の設計ポイント |

| 有機農業指導員 | 有機農業に関する専門知識(有機JAS規格、土壌管理、病害虫防除、栽培技術など)を持ち、新規就農者や転換農家に対し、実践的な技術指導や経営アドバイスを行う。 | – 都道府県・市町村の農業指導員: 自治体が配置する専門職員が、地域内の有機農家を巡回指導。 – NPO法人・民間団体の指導員: 有機農業推進団体が、独自の指導員を育成し、研修会や個別相談会を実施。 – 地域ぐるみでの指導ネットワーク: 地域の先輩有機農家が指導員となり、若手農家をサポートする仕組み。 貢献: 有機農業の技術水準向上、新規就農者の定着率向上。 |

| 認定農業者 | 農業経営改善計画を策定し、都道府県知事から認定を受けた、意欲と能力のある農業経営者。実践的な経営ノウハウを持つ。 | – 経営計画の策定支援、資金繰りアドバイス、販路開拓支援など、実践的な経営指導。 – 自身の農場を研修生に開放し、OJT形式で指導する。 |

| GAP指導員 | 農業生産工程管理(GAP: Good Agricultural Practices)に関する知識を持ち、生産現場の管理体制改善を指導する。 | – 有機JAS認証を含む、食の安全や環境保全に関する生産工程管理の改善指導。 – 記録管理や衛生管理の徹底を支援する。 |

| 農業普及指導員 | 都道府県が設置する農業に関する専門家集団。最新の農業技術や制度情報を提供。 | – 有機農業を含む幅広い技術指導や経営相談。 – 地域に適した栽培技術や品種に関する情報提供。 – 国や自治体の補助金・融資制度に関する情報提供。 |

資格保有者による指導体制を充実させることは、個々の有機農家の成長を加速させるだけでなく、地域全体の有機農業の振興にも大きく貢献します。地域の農業振興機関や農業協同組合と連携し、このような指導体制の構築を積極的に進めましょう。

農業法人設立と協同組合のメリット

有機農業ビジネスの規模拡大や安定化を目指す上で、個人事業主から農業法人への移行や、協同組合の設立は有効な選択肢となります。

組織形態の比較

有機農業ビジネスを運営する上で、個人事業主、農業法人、協同組合といった組織形態は、それぞれ異なるメリットとデメリットを持ちます。

有機農業ビジネスの規模拡大や安定経営を目指す上で、個人事業主、農業法人、協同組合といった組織形態の選択は、税制、資金調達、事業承継、経営管理の各側面で大きく影響するため、ご自身の事業規模や目標に合わせて最適な形態を選ぶことが重要です。

それぞれの組織形態は、法律上の位置づけ、課税方法、外部からの資金調達のしやすさ、事業承継の容易さ、経営管理の自由度などに違いがあります。これらの違いを理解せずに組織形態を選択すると、将来的に税金面で不利になったり、事業拡大の足かせになったりする可能性があるため、慎重な検討が必要です。

各組織形態の比較は以下の通りです。

| 組織形態 | メリット | デメリット | こんな有機農業ビジネスにおすすめ |

| 個人事業主 | – 設立が容易: 比較的簡単な手続きで事業を開始できる。 – 税務がシンプル: 所得税・住民税が課税対象。 – 経営の自由度が高い: 意思決定が迅速で、ご自身の判断で事業を運営できる。 | – 社会的信用が低い: 金融機関からの融資や、企業との取引において不利になる場合がある。 – 無限責任: 事業の負債は全て個人の財産で弁済する義務がある。 – 節税効果が限定的: 所得が一定以上になると税負担が重くなる。 – 事業承継が困難: 後継者への事業承継が難しい。 | – 小規模でのスタート: まずは小さく有機農業を始めたい。 – 初期投資を抑えたい: 設備投資が少なく、ご自身の労力中心で経営したい。 – 試験的な事業: 将来的に法人化を視野に入れつつ、まずは実績を積みたい。 |

| 農業法人 (株式会社、合同会社など) | – 社会的信用が高い: 金融機関からの融資、補助金・助成金の申請、企業との取引において有利。 – 有限責任: 事業の負債は出資額の範囲に限定されるため、個人資産が守られる。 – 節税効果: 所得が一定以上になると、個人事業主よりも税負担が軽くなる場合がある。 – 事業承継が容易: 株式の譲渡などにより、円滑な事業承継が可能。 – 人材確保: 安定した雇用体制を築きやすく、優秀な人材を確保しやすい。 | – 設立費用・手続きが複雑: 専門家への依頼費用や登記費用が発生し、設立に時間がかかる。 – 維持コスト: 法人住民税、法人事業税などが毎年発生する。 – 経営の自由度が低下: 意思決定に時間と手間がかかる場合がある。 – 厳格な会計処理: 税務処理が複雑になる。 | – 規模拡大を目指す: 積極的に投資を行い、生産規模を拡大したい。 – 多角化を視野に入れる: 6次産業化や新規事業展開を考えている。 – 人材を雇用したい: 従業員を安定的に雇用し、組織として事業を運営したい。 – 事業承継を考えている: 親族や従業員への事業承継を円滑に進めたい。 |

| 協同組合 (農業協同組合、生産組合など) | – 共同事業のメリット: 資材の共同購入、農産物の共同販売・加工、機械の共同利用などにより、コスト削減や規模の経済性を追求できる。 – 情報・ノウハウの共有: 組合員間で有機農業の技術や経営ノウハウを共有し、全体のレベルアップを図れる。 – 地域活性化: 地域全体での有機農業振興、地域ブランドの確立に貢献できる。 – 社会的信用: 地域の信頼を得やすい。 | – 意思決定に時間がかかる: 組合員の合意形成が必要となるため、迅速な意思決定が難しい。 – 経営の自由度が低い: 個々の組合員の独自性が制限される場合がある。 – 設立・運営の複雑さ: 組合法に基づく複雑な手続きや運営が必要となる。 – 内部対立のリスク: 組合員間の意見対立が生じる可能性がある。 | – 小規模農家同士の連携: 個々の有機農家が抱える課題(販路、資金、労働力など)を共同で解決したい。 – 地域ぐるみで有機農業を推進したい: 地域ブランド化や、共同での加工・流通を目指したい。 |

どの組織形態を選ぶかは、ご自身の事業の現状、将来のビジョン、資金計画、そしてリスク許容度によって異なります。税理士や弁護士、地域の農業指導機関など、専門家と十分に相談した上で、最適な選択を行いましょう。

ガバナンス構築のポイント

農業法人や協同組合を設立する際には、組織を円滑に運営するための「ガバナンス(統治)構築」が非常に重要になります。

農業法人や協同組合におけるガバナンス構築は、組織の透明性、公平性、効率性を確保し、事業目標達成と持続的な成長を実現するための不可欠な要素であり、特に有機農業の理念を共有し、多様な関係者の意見を統合する仕組みが重要です。

組織化が進むと、意思決定のプロセスが複雑になったり、意見の対立が生じやすくなったりします。適切なガバナンスが構築されていないと、経営の停滞、不祥事の発生、関係者のモチベーション低下などを招く可能性があります。特に有機農業の場合、単なる利益追求だけでなく、環境保全や地域貢献といったSDGs的な価値観も共有する必要があるため、それらを実現するためのガバナンス体制が求められます。

ガバナンス構築の主なポイントは以下の通りです。

| ポイント | 内容 | 具体的な取り組み例 |

| 経営理念・ビジョンの共有 | 組織の目的、目指す方向性、有機農業に対する共通の価値観を明確にし、全ての構成員で共有する。 | – 経営理念やビジョンを明文化し、定期的に従業員や組合員と共有する機会を設ける。 – 有機農業の原則やSDGsへの貢献を研修や日常業務に組み込む。 |

| 意思決定プロセスの明確化 | 誰が、いつ、どのように意思決定を行うのか、その権限と責任の範囲を明確にする。 | – 株主総会、取締役会、理事会などの会議体を定期的に開催し、議事録を適切に残す。 – 各部門の責任範囲と権限を明確にし、迅速な意思決定を促す。 |

| 役割と責任の明確化 | 各役員や従業員、組合員の役割、責任、権限を明確にし、組織図や職務分掌規程として定める。 | – 各ポジションの業務内容、目標、評価基準を明確にし、定期的に見直す。 – 不適切な行為に対する懲罰規定などを定める。 |

| 情報開示と透明性 | 経営状況、財務状況、事業活動に関する情報を適切に開示し、組織運営の透明性を確保する。 | – 定期的な決算報告や事業報告を株主や組合員に行う。 – 倫理規程や行動規範を策定し、内部統制を強化する。 |

| 公平な利益配分と評価システム | 組織への貢献度に応じた公平な利益配分や評価システムを構築し、構成員のモチベーションを高める。 | – 業績評価制度を導入し、個人の貢献を適切に評価する。 – 利益が出た場合に、株主への配当や従業員へのボーナス、組合員への還元を行う仕組みを定める。 |

| 紛争解決メカニズム | 意見の対立やトラブルが発生した場合の解決プロセスを事前に定める。 | – 意見調整のための委員会設置、外部の専門家(弁護士など)への相談窓口の設置。 – ハラスメント相談窓口の設置。 |

| リーダーシップとコミュニケーション | 経営層やリーダーが強力なリーダーシップを発揮しつつ、構成員との円滑なコミュニケーションを促進する。 | – 定期的なミーティング、面談、アンケートなどを通じて、構成員の意見を吸い上げる。 – 経営層が率先して現場の意見に耳を傾ける姿勢を示す。 |

| 監査・監督体制 | 内部監査や外部監査を通じて、経営の適法性、透明性、効率性をチェックする体制を構築する。 | – 監査役や監査委員会を設置する。 – 定期的に外部の公認会計士や税理士による監査を受ける。 |

ガバナンス構築は、組織を成長させるための基盤作りであり、特に多様な価値観を持つメンバーが集まる有機農業の現場においては、共通の理念を軸に、透明性と公平性を重視した仕組みが求められます。

労働力確保・雇用形態の多様化

有機農業の労働集約的な性質は、労働力確保を大きな課題とします。この課題を解決するためには、雇用形態の多様化が不可欠です。

高齢者・障がい者雇用の事例

労働力確保の新たな視点として、高齢者や障がい者の雇用は、有機農業にとって大きな可能性を秘めています。

有機農業において、高齢者や障がい者の雇用を積極的に進めることは、労働力不足の解消に貢献するだけでなく、多様な人材の活用による組織の活性化、そしてSDGsの理念に合致する社会的貢献を実現する上で、極めて有効な戦略です。

有機農業は、化学合成農薬を使用しない分、除草や収穫、選別などの手作業が多く、緻密な作業が求められます。このような作業には、体力だけでなく、経験や集中力、丁寧さも必要とされます。高齢者は長年の経験と知識を持ち、障がい者の中には特定の作業において高い集中力や能力を発揮する方が多くいます。彼らの持つポテンシャルを活かすことで、新たな労働力を確保し、同時に社会的な課題解決にも貢献できます。

高齢者・障がい者雇用の具体的な事例と成功ポイントは以下の通りです。

| 雇用対象 | 具体的活用事例と成功ポイント | メリットと社会的効果 |

| 高齢者雇用 | 経験と知恵の活用: 農業経験を持つ高齢者を、若手農家の指導役や、特定の専門作業(種まき、剪定、選果など)の担い手として雇用する。 フレキシブルな勤務体制: 短時間勤務、週数日勤務、季節ごとの雇用など、高齢者の体力や生活リズムに合わせた柔軟な働き方を提供する。 | メリット: – 長年の農業経験や知恵を伝承できる。 – 安定した労働力の確保と、若手農家の育成。 – 雇用を通じて高齢者の生きがい創出と健康増進に貢献。 社会的効果: – 高齢者の社会参加を促進し、地域経済を活性化する。 – 高齢化社会における労働力不足問題への一つの解決策となる。 |

| 障がい者雇用 | 作業内容の細分化と適材適所: 農業における作業を細かく分解し、障がいのある人の特性や能力に合わせた作業(例:種まき、苗の管理、簡単な選別、袋詰め、梱包など)を割り当てる。 サポート体制の整備: 専門の支援員(ジョブコーチなど)と連携し、作業指導やコミュニケーション支援を行う。就労移行支援事業所などとの連携。 | メリット: – 細かい作業や反復作業において、高い集中力や正確性を発揮する人材の確保。 – 組織の多様性が高まり、新たな視点やイノベーションが生まれる。 – 離職率が低く、定着率が高い傾向がある。 社会的効果: – 障がい者の社会参加と経済的自立を支援し、共生社会の実現に貢献する。 – SDGsの目標8(働きがいも経済成長も)や目標10(人や国の不平等をなくそう)に貢献。 |

| 共通の成功ポイント | 環境整備: 作業内容に応じて、身体的な負担を軽減する工夫(高所作業台、作業椅子、補助具など)を行う。 理解と配慮: 個々の能力や特性を理解し、尊重する。 コミュニケーション: 定期的な面談や意見交換を通じて、困りごとや希望を聞き、働きやすい環境を整える。 行政・支援機関との連携: 地方自治体の高齢者雇用促進策や障がい者雇用に関する補助金、支援機関(ハローワーク、就労支援センターなど)と積極的に連携する。 | – 助成金制度を活用し、初期の設備投資や支援員の配置費用を軽減できる。 – 雇用に関する専門的なアドバイスを受けられる。 |

高齢者や障がい者の雇用は、単に「社会的貢献」に留まらず、有機農業の労働力確保という喫緊の課題を解決し、経営に新たな活力をもたらす可能性があります。彼らの持つ多様な能力と可能性を信じ、積極的に雇用を検討してみましょう。

インターンシップ・シェアファーム活用

労働力確保や人材育成の新たなアプローチとして、インターンシップやシェアファームの活用も有効です。

有機農業ビジネスにおいて、インターンシップやシェアファームを戦略的に活用することは、未来の担い手育成、一時的な労働力確保、そして有機農業の魅力を広く伝えるための効果的な手段となります。

農業、特に有機農業は、実際の現場でしか学べない実践的な知識や経験が多く存在します。インターンシップは、就農希望者や学生が現場を体験し、農業の現実を知る貴重な機会を提供します。また、シェアファームは、より手軽に農業を体験したい人々に場を提供し、将来的な新規就農者を育む土壌となります。これらの取り組みは、労働力不足の解消だけでなく、地域社会との連携強化や、有機農業への理解促進にも繋がります。

インターンシップ・シェアファーム活用の具体的な方法は以下の通りです。

| 活用方法 | 内容 | メリットと成功ポイント |

| インターンシップ制度 | 対象: 農業大学校の学生、一般の就農希望者、異業種からの農業転身希望者など。 内容: 短期間(数日~数週間)または長期間(数ヶ月~1年間)で、農場での栽培作業、出荷作業、販売活動、経営管理などを実践的に学ぶ。 | メリット: – 農家側: 労働力の一時的な確保、将来の従業員や後継者候補の発掘、農場運営への新たな視点の導入。 – インターン側: 農業の現実を肌で感じ、適性を判断できる。実践的な技術や経営ノウハウを学べる。就農後のミスマッチを防げる。 成功ポイント: – 明確なプログラム内容: 期間、作業内容、目標、指導体制を事前に明確にする。 – 丁寧な指導: 経験に応じた指導を行い、質問しやすい環境を作る。 – 生活環境の提供: 宿泊施設や生活費補助の有無を明確にする(農業次世代人材投資資金の準備型と連携)。 – フィードバック: 定期的な面談やフィードバックを通じて、インターンの学びを深める。 |

| シェアファーム(市民農園の進化形) | 対象: 農業に興味がある一般市民、週末農業を楽しみたい人、小規模な有機栽培を試したい人など。 内容: 農場の一区画を貸し出し、共同で農具や資材、休憩スペースなどを利用。運営側が栽培指導やアドバイスを行う。 | メリット: – 農家側: 遊休農地の有効活用、安定した賃料収入、地域住民との交流、将来の有機農業ファンや顧客の育成。 – 利用者側: 手軽に有機栽培を楽しめる。プロの指導を受けられる。農園仲間との交流。 成功ポイント: – 有機栽培指導の充実: 有機JAS規格に準じた栽培方法を指導し、利用者のスキルアップを支援する。 – 共同利用施設の整備: 休憩所、トイレ、農具置き場、水道などを整備する。 – 交流イベントの企画: 収穫祭、料理教室、勉強会などを開催し、コミュニティ形成を促す。 – 多様な利用形態: 半日利用、年間契約など、利用者のニーズに合わせたプランを提供する。 |

| ワーキングホリデー・外国人技能実習生 | 海外からの労働者を一定期間受け入れ、労働力として活用しながら、日本の農業を体験してもらう。 | メリット: – 労働力不足の解消: 特に繁忙期の人材確保に繋がる。 – 多様な文化の受容: 農場内の国際化が進む。 成功ポイント: – 受け入れ制度やビザ申請手続きの正確な理解。 – 住居や生活環境の整備。 – 日本語教育や生活支援。 |

これらの多様な取り組みは、有機農業の労働力不足という課題を解決するだけでなく、将来の農業を担う人材を育成し、有機農業の魅力を社会に広く伝えるための重要な戦略です。ご自身の農場の状況や目標に合わせて、最適な方法を検討し、積極的に活用していきましょう。

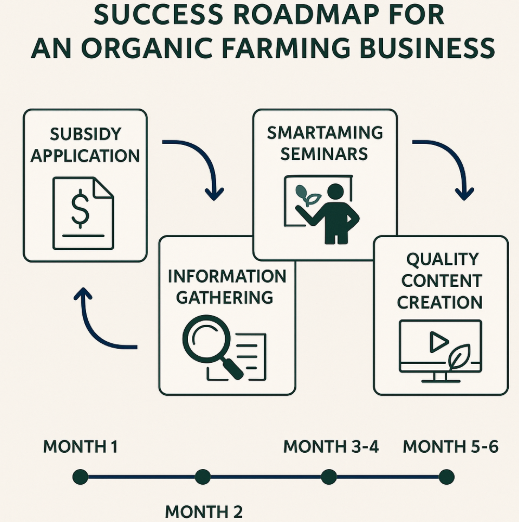

有機農業ビジネス成功のコツを意識して、素敵な未来を手に入れよう

これまでの章では、有機農業ビジネスの始め方から収益性、販路開拓、補助金活用、スマート農業導入、病害虫対策、そして市場動向、人材育成まで、多岐にわたる側面を解説してきました。有機農業は、環境に優しく、健康にも良いという社会的価値に加え、ビジネスとしても大きな可能性を秘めています。

しかし、その成功は決して容易ではありません。適切な知識と計画、そして継続的な努力が不可欠です。この最終章では、これまで解説してきた内容を踏まえ、あなたが有機農業ビジネスで成功し、素敵な未来を手に入れるための具体的な「行動喚起」と「成功のコツ」をまとめます。

この項目を読むと、これまで得た知識を行動に移すための具体的なステップと、継続的な成功を収めるための心構えを身につけられます。あなたの有機農業ビジネスの成功が、持続可能な社会の実現に貢献する素晴らしい未来を築くことでしょう。

まずは補助金申請を始めよう

有機農業を始める、あるいは拡大するにあたり、資金面での不安はつきものです。しかし、国や地方自治体は、有機農業を強力に支援する様々な補助金や助成金制度を用意しています。

有機農業ビジネスを始める、または既存事業を拡大する際、資金面での初期負担を軽減し、安定した経営基盤を築くために、まずは利用可能な補助金や助成金の情報収集と申請準備から始めることを強く推奨します。

有機農業は、化学合成農薬や化学肥料を使用しないため、土壌改良に時間がかかったり、特定の資材が高価であったりする場合があります。また、スマート農業機器の導入などには初期投資が必要です。これらの費用は、事業開始当初の資金繰りを圧迫する大きな要因となります。補助金や助成金は、返済不要の資金として、これらの経済的負担を大幅に軽減し、事業の立ち上げを後押ししてくれます。特に、政府の**「みどりの食料システム戦略」**のもと、有機農業への支援は今後も強化される傾向にあります。

具体的な行動ステップとポイントは以下の通りです。

- 情報収集の徹底:

- 農林水産省のウェブサイト: 「みどりの食料システム戦略」関連の補助金、農業次世代人材投資資金、環境保全型農業直接支払交付金など、国の主要な補助金情報を確認しましょう。

- 都道府県・市町村の農業関連部署: 地方自治体独自の新規就農支援、有機農業推進、スマート農業導入補助金などを確認しましょう。

- 地域の農業指導機関・農業協同組合: 相談窓口として、最新の補助金情報や申請に関するアドバイスを得られます。

- 日本政策金融公庫: 有機農業向けの低利融資制度について相談しましょう。

- ウェブ検索: 「有機農業 補助金 [お住まいの地域名]」などのキーワードで検索し、具体的な情報を探しましょう。

- 申請要件の確認と事業計画の策定:

- 見つけた補助金・助成金の申請要件(対象者、事業内容、期間など)を細部まで確認し、ご自身の事業が適合するかを判断しましょう。

- 補助金の目的に沿った事業計画書を作成しましょう。目標、事業内容、資金計画(必要経費の内訳、資金使途)、期待される効果(収益性、環境貢献など)を具体的に記述することが重要ですし、審査担当者から見て有機農業のビジネスプランとして魅力的な構成を心がけましょう。

- 専門家への相談:

- 不明な点や書類作成に不安がある場合は、税理士、行政書士、農業コンサルタントなど、補助金申請支援の実績がある専門家や、地域の農業振興センターに積極的に相談しましょう。

- 計画的な申請準備:

- 補助金の募集期間は限られていることが多いため、余裕を持ったスケジュールで書類作成や必要資料の準備を進めましょう。

- 有機JAS認証取得を検討している場合は、認証取得費用や転換期間の減収を補填する補助金がないか確認し、認証取得計画と連携させましょう。

補助金申請は、事業計画を具体化する良い機会でもあります。このプロセスを通じて、ご自身の有機農業ビジネスの全体像をより明確にし、成功への道を切り開きましょう。

スマート農業セミナーに参加しよう

有機農業における労働力不足や生産効率の課題を解決するためには、スマート農業技術の導入が不可欠です。しかし、どのような技術があるのか、どこから手をつければ良いのか、迷うことも多いでしょう。

有機農業ビジネスの効率化と生産性向上を図るためには、最新のスマート農業技術に関する知識を深め、その導入を具体的に検討することが不可欠です。まずは、各種スマート農業セミナーに積極的に参加し、情報収集と実践的な学びの機会を得ることを強く推奨します。

スマート農業は、ICT、IoT、AI、ロボットなどの先端技術を活用することで、有機農業の労働集約的な側面を解消し、より精密な栽培管理、コスト削減、品質向上を実現します。しかし、新しい技術であるため、導入には専門知識やノウハウが必要です。セミナーに参加することで、最新の技術動向や成功事例、導入のメリット・デメリット、そして具体的な導入方法について、専門家から直接学ぶことができます。

スマート農業セミナーに参加するための具体的な行動ステップとポイントは以下の通りです。

- セミナー情報の収集:

- 農林水産省のウェブサイト: スマート農業関連のイベントやセミナー情報が掲載されています。

- 都道府県・市町村の農業振興センター・農業試験場: 地域で開催されるスマート農業研修会や実演会をチェックしましょう。

- 農業系展示会・見本市: スマート農業EXPOなど、専門の展示会では多くの企業が最新技術を紹介し、セミナーも開催されます。

- スマート農業関連企業のウェブサイト・SNS: 最新の製品情報と合わせて、導入事例やセミナー情報が提供されています。

- 農業専門誌・ウェブメディア: スマート農業に関する特集記事やイベント情報が掲載されています。

- セミナーの選び方:

- 目的に合わせる: 「基礎知識を学びたい」「特定の技術(例:環境センサー、自動走行ロボット)について詳しく知りたい」「導入事例を参考にしたい」など、ご自身の目的に合ったセミナーを選びましょう。

- 実践的な内容: 座学だけでなく、実際に技術を導入している農家の事例紹介や、デモンストレーション、現地見学会などが含まれるセミナーは特に有効です。

- 費用と時間: 有料・無料、半日・数日など、ご自身の予算とスケジュールに合ったものを選びましょう。

- 積極的な参加と情報交換:

- セミナー中は、疑問に思ったことを積極的に質問し、理解を深めましょう。

- 参加者や講師、出展企業との名刺交換や情報交換を積極的に行い、ネットワークを広げましょう。

- 特に、実際にスマート農業を導入している農家や、開発企業の担当者と直接話すことで、生きた情報を得られます。

- 導入計画への反映:

- セミナーで得た知識や情報を、ご自身の有機農業ビジネスへのスマート農業導入計画に具体的に落とし込みましょう。

- ROI分析を行い、費用対効果を客観的に評価した上で、導入する技術や機器を選定しましょう。

- 補助金制度(例:スマート農業加速化実証プロジェクト)の活用も検討し、導入費用を軽減しましょう。

スマート農業は、有機農業の未来を拓く鍵となります。セミナーへの参加は、その第一歩です。最新の情報を掴み、ご自身の有機農業ビジネスに革新をもたらしましょう。

継続的な情報収集で「今」を掴むコツ

有機農業は、技術、市場、政策など、あらゆる面で変化が速い分野です。一度情報を得て終わりではなく、継続的な情報収集が、常に「今」を掴み、ビジネスを成功させるための重要なコツとなります。

有機農業ビジネスの持続的な成長と競争力維持のためには、市場、技術、政策に関する最新情報を継続的に収集し、「今」のトレンドと変化を正確に把握する習慣を身につけることが極めて重要です。

消費者のニーズは常に変化し、新しい栽培技術やスマート農業ツールが次々と登場しています。また、政府の補助金制度や有機JAS規格などの政策も定期的に見直されます。これらの変化に乗り遅れると、時代に取り残され、ビジネスチャンスを逃したり、予期せぬリスクに直面したりする可能性があります。常にアンテナを張り、最新の情報を経営に反映させることで、変化に強い、しなやかなビジネスを構築できます。

継続的な情報収集の具体的なコツは以下の通りです。

- 信頼できる情報源の確保:

- 政府機関: 農林水産省、JETRO(日本貿易振興機構)のウェブサイトや発表資料(「みどりの食料システム戦略」の進捗など)。

- 公的農業機関: 都道府県の農業振興センター、農業試験場、農業大学校。

- 専門メディア: 有機農業専門誌、農業技術情報サイト、オーガニック関連のニュースサイト。

- 研究機関: 大学の研究室や、農業に関するシンクタンクのレポート。

- 認証機関: 有機JAS認証機関からの最新情報。

- 多様な情報収集チャネルの活用:

- ウェブサイト・メールマガジン: 興味のある情報源のウェブサイトを定期的に訪問したり、メールマガジンに登録したりして、最新情報を自動で受け取る。

- SNS: 有機農業関連の専門家、企業、団体、他の農家のSNSアカウントをフォローし、リアルタイムの情報をチェックする。

- 展示会・セミナー・交流会: 実際に足を運び、最新技術や製品に触れたり、専門家や他の農業者と直接交流したりする機会を設ける。

- 書籍・レポート: 定期的に関連書籍や市場調査レポートを読み、体系的な知識を深める。

- 異業種交流: 農業以外の業界(食品加工、流通、ITなど)のトレンドにも目を向け、新たなビジネスヒントを得る。

- 情報整理と活用:

- 得た情報をただ集めるだけでなく、ご自身の事業計画や課題と照らし合わせ、どのように活用できるかを具体的に考える。

- 重要な情報はメモを取る、デジタルツールで管理するなど、後から活用しやすいように整理する。

- 定期的にチームメンバーや関係者と情報共有の場を設け、議論する。

- アンテナを高く保つ意識:

- 日頃から「何か新しい情報はないか」「この変化は自分のビジネスにどう影響するか」という問いを意識して、情報に接する。

- 時には、自分の専門外の分野にも目を向け、多角的な視点を持つ。

継続的な情報収集は、有機農業ビジネスを「生き物」として捉え、常に最適な形へと進化させていくための基盤となります。この習慣を身につけることで、あなたは常に市場の一歩先を行き、素敵な未来を自ら創造していくことができるでしょう。

質の高いコンテンツで顧客を引きつける方法

有機農業ビジネスにおいて、単に農産物を生産・販売するだけでなく、その価値を顧客に伝え、深く共感してもらうためには、質の高いコンテンツの提供が不可欠です。

有機農業ビジネスにおいて、顧客を惹きつけ、ブランドへの深い信頼と愛着を育むためには、生産者の想い、栽培のこだわり、そして有機農業の価値を明確に伝える質の高いコンテンツを戦略的に提供することが極めて重要です。

現代の消費者は、単なる製品の機能や価格だけでなく、その背後にあるストーリーや価値観に共感して商品を選ぶ傾向が強まっています。有機農産物の場合、「安全・安心」「環境貢献」「生産者の顔」といった要素は、コンテンツを通じて最大限に引き出すべき魅力です。質の高いコンテンツは、顧客とのエンゲージメントを高め、ブランドのファンを増やし、最終的に持続的な購買に繋がります。

質の高いコンテンツで顧客を引きつけるための具体的な方法は以下の通りです。

- 生産者の「顔」と「想い」を伝える:

- 自己紹介: ウェブサイトやSNSで、生産者の写真、経歴、有機農業を始めたきっかけ、そして情熱を正直に語るコンテンツを作成しましょう。

- 日々の記録: 畑での作業風景、作物の成長記録、季節ごとの変化などを写真や動画でリアルタイムに発信し、日々の努力とこだわりを可視化しましょう。

- Q&A: 顧客からのよくある質問に、動画やブログ記事で丁寧に回答し、知識と信頼を深めましょう。

- 栽培の「こだわり」を深掘りする:

- 土壌管理: 土壌分析の結果や、自家製堆肥づくりの様子、緑肥の活用など、土壌の健康を追求する取り組みを詳しく解説しましょう。

- 病害虫対策: 天敵利用、生物的防除、手作業での除草など、化学農薬を使わない工夫や努力を具体的に示しましょう。

- 品種選び: なぜその品種を選んだのか、その品種の持つ美味しさや栄養価の特徴を伝えましょう。

- 季節の移ろい: 旬の作物がどのように育ち、収穫されるのか、季節ごとの農場の変化を美しく描写しましょう。

- 有機農業の「価値」を分かりやすく伝える:

- 健康への恩恵: 有機農産物の栄養価の高さや、食の安全に関する情報を、科学的根拠も交えながら分かりやすく解説しましょう。

- 環境への貢献: SDGsの目標と関連付けながら、化学肥料・農薬不使用が生物多様性や水質保全にどう貢献しているかを具体的に伝えましょう。

- 地域への貢献: 地域の雇用創出、耕作放棄地の活用、地元食材の提供など、地域社会への貢献活動を発信しましょう。

- 食育の視点: 子供向けの食育イベントの様子や、料理教室の開催を通じて、食への関心を高めるコンテンツを提供しましょう。

- 魅力を引き出す「見せ方」の工夫:

- 高品質な写真・動画: プロのカメラマンに依頼したり、スマートフォンでも工夫して、美しく魅力的な写真や動画を撮影しましょう。

- ストーリー性: 情報を単発で出すのではなく、一連の物語として構成し、顧客が感情移入できるようなコンテンツに仕上げましょう。

- 多様なフォーマット: ブログ記事、SNS投稿、YouTube動画、ライブ配信、ポッドキャスト、電子書籍など、多様なフォーマットでコンテンツを提供しましょう。

- 顧客参加型コンテンツ: 顧客からの質問を募集する、収穫した野菜を使ったレシピを募集する、フォトコンテストを開催するなど、顧客が参加できる企画を立てましょう。