JA出荷だけでは収益が伸びず、せっかく育てた農産物が規格外品として廃棄される悩みを抱える農家向けに、販路開拓戦略を徹底解説します。以下の5つのポイントを押さえることで、ご自身の農産物や経営方針に最適な販路を選び、効率的に高単価販売を実現できます。

- JA出荷の課題と新販路開拓の必要性:手数料・価格決定権・規格外品の問題を克服

- 多様な販路のメリット・デメリット比較:直売所、ECサイト、飲食店直取引、ふるさと納税など

- 最適販路の選定ステップ:5つの実践ステップと失敗を防ぐチェックリスト

- 収益最大化の戦略:価格設定、情報発信、ブランド化、規格外品活用のコツ

- 外部リソースと税理士活用術:補助金申請、マッチングサービス、専門家の支援で経営基盤を強化

新しい販路開拓のコツを知らないままでは収益が上がらず、農産物を無駄にしてしまうリスクがあります。この記事を最後まで読み進め、具体的な施策を実践して明るい農家の販路開拓戦略を実現しましょう。

目次

- 1 1 農家が販路拡大すべき理由とは?JA出荷の課題と新販路のメリット

- 2 2 農家の販路の種類とは?直売所・ECサイト・飲食店直取引の始め方

- 3 3 農家の販路選びのコツ:5ステップとチェックリストで最適化

- 4 4 農家の販路収益化の秘訣:価格設定・集客・ブランディング術

- 5 5 農家の販路拡大を支援する外部リソース:補助金・マッチング活用法

- 6 6 農家の販路戦略2025:最新トレンドと消費者ニーズ対応

- 7 7 農家の販路開拓成功の秘訣:事例から学ぶ成功・失敗の教訓

- 8 8 農業に強い税理士の選び方とは?販路拡大を支援する6つのポイント

- 9 9 農家向け税理士探しと費用相場:販路支援も視野に

- 10 10 農家の販路安定収益化の5ステップ:補助金と税理士活用術

- 11 まとめ:農家の販路開拓戦略の要点と今後の実践ステップ

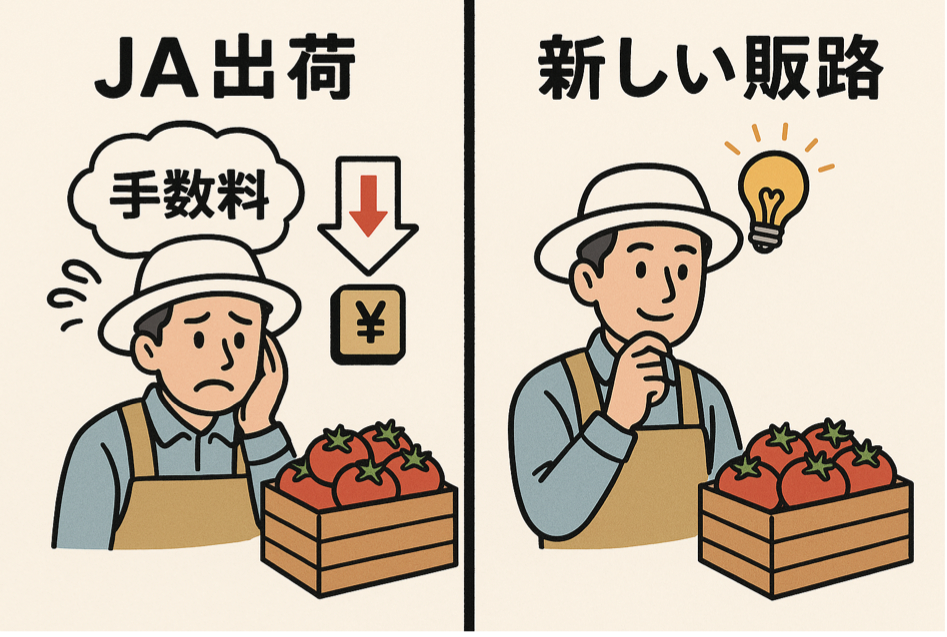

1 農家が販路拡大すべき理由とは?JA出荷の課題と新販路のメリット

多くの農家がJA出荷に依存する中、手数料の高さや価格決定権の不足、規格外品の廃棄リスクといった問題が経営を圧迫しています。本見出しでは、これらの課題を整理し、新たな販路開拓によって得られる具体的なメリットを紹介します。

- 1.1 JA出荷の3つの課題とは?手数料・価格決定権・規格外品の問題

- 1.2 新販路で得られる3つのメリットとは?収益向上・ブランド化・顧客との直接関係

これらを理解することで、JA出荷のリスクを回避し、多角的な販路戦略による収益向上と経営安定を実現できるよう、詳細をチェックしていきましょう。

1.1 JA出荷の3つの課題とは?手数料・価格決定権・規格外品の問題

このセクションでは、農家の販路拡大を阻むJA出荷の課題を、高い手数料・中間マージン、価格決定権の欠如、規格外品の廃棄リスクの三点で整理します。

| 課題 | 具体的な問題 |

| 高い手数料・中間マージン | 販売手数料や運搬費により農家の最終利益が圧迫される |

| 価格決定権の欠如 | 市場価格やJA規格で価格が決定され、こだわり農産物の価値が反映されない |

| 規格外品の廃棄リスク | JAの品質基準を満たさない農産物が流通できず、フードロスが発生する |

これらの課題は収益率低下や経営不安定の要因となります。新たな販路を開拓して手数料負担を減らし、自由な価格設定と規格外品の活用を図りましょう。

1.2 新販路で得られる3つのメリットとは?収益向上・ブランド化・顧客との直接関係

農家の販路を多角化すると、収益向上・ブランド化・顧客との直接関係構築の3つのメリットが得られます。

| メリット | 具体的な効果 |

| 収益率向上と価格決定権の獲得 | 中間マージンを削減し、自由な価格設定で適正利益を確保 |

| ブランド化による付加価値向上 | 栽培方法やこだわりを直接伝え、農産物の価値を高める |

| 消費者との直接関係・リピーター化 | 顧客との交流でファンを増やし、安定売上基盤を構築 |

これらのメリットにより、農家は市場価格の変動に左右されず、安定した収益を確保できます。多角的な販路戦略は農業経営の改善に不可欠であり、JA出荷のみに依存するリスクを回避できます。

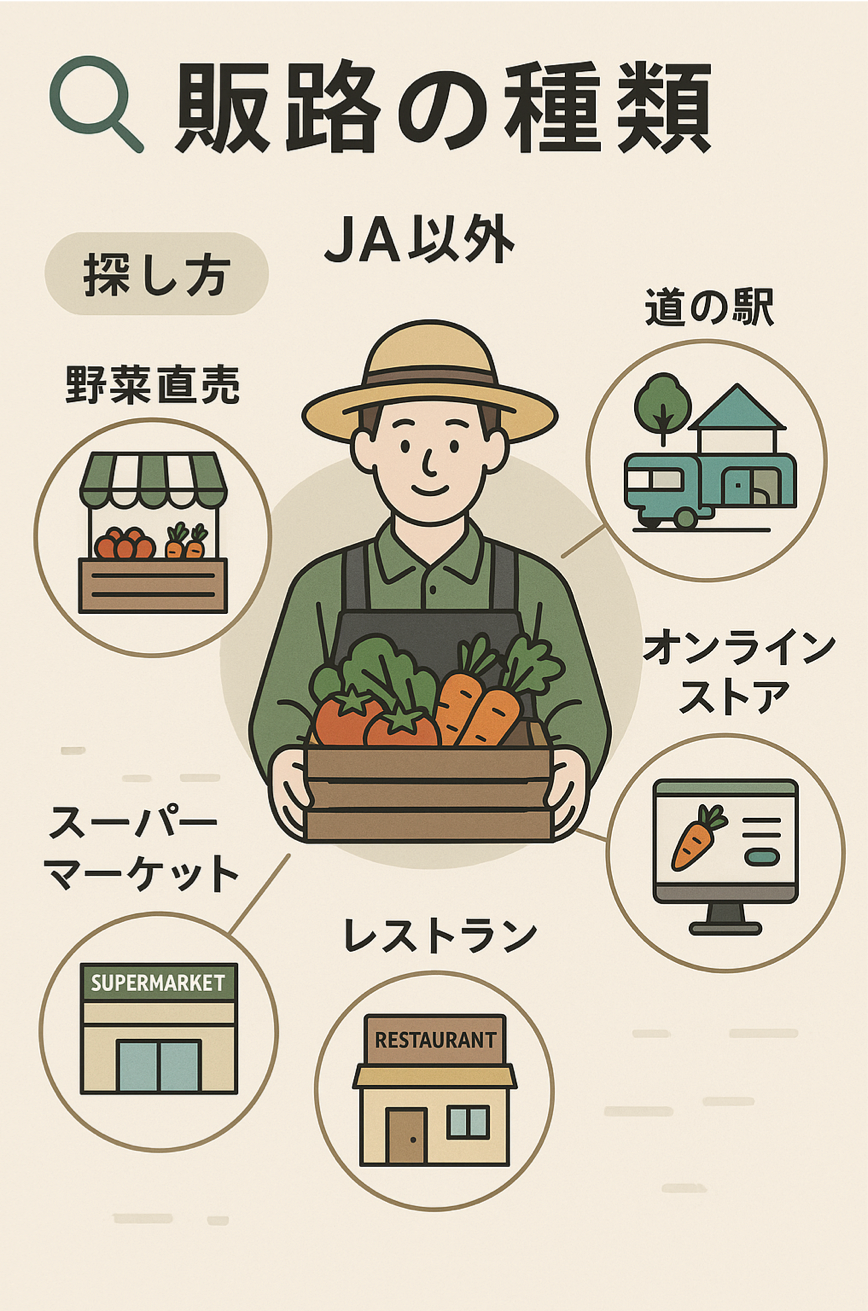

2 農家の販路の種類とは?直売所・ECサイト・飲食店直取引の始め方

新たな販路を開拓することで、農家は収益性を高め、経営の安定化を図れます。しかし、直売所やEC、業務用直取引など多様な販路から最適なものを選び、実際に始めるには悩みがつきものです。

- 2.1 直売所・道の駅で販売するには?出荷方法と登録手続き

- 2.2 農家のECサイト販売はどう始める?成功事例と具体的手順

- 2.3 飲食店・食品スーパーとの直取引で安定した大口販売を実現する方法

- 2.4 その他の販路とは?宅配・定期購入・ふるさと納税・海外輸出

これらの販路の特徴と始め方を理解することで、自身の農産物や経営方針に合った最適なチャネルを選び、販路拡大に向けた具体的な一歩を踏み出せるよう、詳細をチェックしていきましょう。

日テレNEWSが特集した「直売所多い街」の取材動画です。記事で解説している直売所への出荷について、実際の直売所の仕組みやお客さんの声、農家の方が朝に農産物を運んでいる様子を現場のリアルな映像で確認できます。物価高で注目される直売所の現状を知る参考になります。

2.1 直売所・道の駅で販売するには?出荷方法と登録手続き

農家の販路として直売所・道の駅を選ぶと、消費者との直接交流と比較的低い手数料で地域密着型の販売を実現できます。

| 項目 | 内容 |

| メリット | 消費者との直接交流、手数料の安さ、規格外品の販売可能性 |

| デメリット | 出荷作業の負担、売れ残りのリスク、施設による集客力の変動 |

| 出荷方法 | 各施設の担当窓口への問い合わせ、規約確認と登録手続き |

直売所・道の駅での販売は生産者の顔が見える安心感をアピールでき、規格外品も販売機会を得られます。ただし、日々の出荷作業や売れ残り管理の手間を考慮し、立地による集客力の違いを事前に調査することが重要です。

直売所の仕組みで忘れてはいけないことについて37分間で詳しく解説したポッドキャスト動画です。記事の販路確保について、JA出荷と直売所出荷の違い、実際に直売所で年間600万円売り上げる農家の事例など、販路選択の参考になる実体験を聞くことができます。

これらの動画を記事と合わせてご覧いただくことで、農家の販路確保・拡大について、より実践的で具体的な知識を得ることができます。

直売所での売上を最大化したい方は、「【爆売】野菜が売れるPOPの秘訣と作り方!手書きからスーパー」をご確認ください。効果的なPOP作成やキャッチコピーのノウハウで、直売所での売上向上が期待できます。

【爆売】野菜が売れるPOPの秘訣と作り方!手書きからスーパー・直売所まで※動画あり

直売所・道の駅での販売における「あるある」を4つのパターンで紹介した動画です。記事で触れている直売所出荷の注意点について、8年間の直売所利用経験者が語る「葉物爆発で安売り合戦」「売場を仕切るおばちゃん」などのリアルな体験談を聞くことができます。

2.2 農家のECサイト販売はどう始める?成功事例と具体的手順

農家の販路としてECサイト・ネット販売を活用すると、全国の消費者に直接届けられ、価格設定の自由度が高い販路を確保できます。

| 項目 | 内容 |

| メリット | 全国への販路拡大、自由な価格設定、24時間販売可能 |

| デメリット | ECサイト構築やSEO・SNS集客に専門知識が必要、梱包・配送の手間とコスト |

| 始め方 | オンラインストアを開設し、商品情報を登録、決済システムと配送方法を設定 |

農家がECサイトを活用して販路を拡大する場合、特定の野菜や果物に特化して商品のこだわりを明確に伝えることで高単価販売を実現できます。

また、農家がSNSで収穫の様子やライブ配信を通じて積極的に情報を発信すると、ファンを獲得でき、定期購入の増加につながります。

農産物がたった半日で完売してしまう農家の販売手法を10分間で解説した動画です。記事で触れているECサイト・ネット販売の成功事例について、具体的にどんな準備をして販売当日を迎えているのか、完売に至るまでの流れを詳しく学ぶことができます。

「手数料0円」の産直ECサイトをつくる理由と運営方法について解説した動画です。記事のネット販売の内容と合わせて、既存ECサイトの手数料の問題点や、農家と消費者が直接繋がる世界を作るための新しいECサイトの考え方を理解できます。

三和農園の河村さんがYouTube登録者数14万人を超え、農業YouTuber界のトップランナーとなった成功事例を詳しく解説した記事です。記事で触れているECサイト・ネット販売について、YouTubeやクラウドファンディング、インターネット販売を組み合わせて販路拡大に成功した具体的な手法を学べます。

農業YouTubeとインターネット販売で販路拡大! 新時代の農家さんの成功物語と秘訣に迫る

農産物のネット販売について詳しく学びたい方は、「農産物 ネット販売始め方【個人・農家】ECサイトの開設・発送まで」をお読みください。ECサイトの開設から発送方法まで、具体的な手順が理解できます。

農産物 ネット販売始め方【個人・農家】ECサイトの開設・発送まで!集客・費用・販路拡大のノウハウなど

有機野菜の集客戦略について詳しく知りたい方は、「有機野菜 集客のコツ!ECサイト・直売所・SNSで売上を伸ばす方法」も参考にしてください。ECサイト・直売所・定期便の効果的な活用方法が学べます。

有機野菜 集客のコツ!ECサイト・直売所・SNSで売上を伸ばす方法

JA千葉みらい農産物直売所「しょいかーご千葉店」の実際の様子を紹介した動画です。記事で解説している直売所の仕組みについて、県内最大級の直売所で地元農家が朝から午後4時まで自由に農産物を納めている現場の様子を見ることができます。

新規就農者が直売所に販売するときの販売しやすい野菜について12分間で詳しく解説した動画です。記事の直売所出荷方法と合わせて、実際にどんな農産物が直売所で売れやすいのか、価格設定のポイントなど、現場経験に基づいた実践的なアドバイスを学べます。

2.3 飲食店・食品スーパーとの直取引で安定した大口販売を実現する方法

農家の販路として飲食店・食品スーパーとの直取引を確立すると、大口・長期の安定した販売契約を獲得できます。

| 項目 | 内容 |

| メリット | 大口・長期の安定取引、中間マージン削減による収益向上 |

| デメリット | 厳しい品質・納品基準、営業・交渉スキルが必要、安定供給の責任 |

| 実現方法 | レストランのシェフとの共同メニュー開発、スーパーとの契約栽培 |

農家が飲食店・スーパーとの直取引で販路を安定させるには、取引先のニーズを深く理解した計画的な生産が不可欠です。品質基準を満たす厳格な管理体制と、継続的な供給能力を示すことで、長期的な信頼関係を構築できます。

個人向け販売の手法について知りたい方は、「メルカリ農業販売のコツ!農産物の売り方・農家出品方法など」も参考になります。個人消費者への直接販売におけるノウハウが学べます。

メルカリ農業販売のコツ!農産物の売り方・農家出品方法など

2.4 その他の販路とは?宅配・定期購入・ふるさと納税・海外輸出

農家の販路拡大において、宅配・定期購入・ふるさと納税・海外輸出など多様な選択肢を組み合わせることで、リスク分散と収益最大化を図れます。

| 販路の種類 | 特徴とメリット |

| 宅配サービス・定期購入 | 消費者への直接配送でリピーター獲得、安定売上の実現 |

| ふるさと納税 | 全国への販路拡大、自治体連携によるブランディング効果 |

| マルシェ・青空市場 | 消費者との直接交流、少量販売からの手軽なスタート |

| 海外輸出 | 新市場開拓による高単価販売の可能性 |

| 卸売市場・仲卸業者 | 大量出荷が可能だが市場相場に価格が左右される |

農家がこれらの販路を経営方針や栽培品目に合わせて組み合わせると、単一販路のリスクを回避できます。たとえば、ECサイトでの個人販売とふるさと納税を並行活用すると、全国的な認知度向上と安定収益を同時に実現できます。

農家・農園のブランディングを行う際に最も気をつけたいポイントを簡単に紹介した動画です。記事のブランディング戦略と合わせて、自己ブランディングの重要性や農業から農商への転換について、実践的なアドバイスを短時間で学ぶことができます。

3 農家の販路選びのコツ:5ステップとチェックリストで最適化

農家の販路開拓を成功に導くには、自身の農産物や経営方針にマッチした販路を戦略的に選ぶことが重要です。無計画に販路を拡大すると、時間やコストが無駄になるリスクがあります。

- 3.1 【実践編】農家が最適販路を見つける5つのステップ

- 3.2 失敗しないための販路選びチェックリスト

これらのステップとチェックリストを活用することで、農家は最適な販路を効率的に特定し、失敗リスクを最小限に抑えられるよう、詳細をチェックしていきましょう。

3.1 【実践編】農家が最適販路を見つける5つのステップ

農家が最適な販路を効率的に見つけるには、以下のように5つのステップを順序立てて実践することが重要です。

| ステップ | 内容 |

| 農産物の強みと目標の明確化 | 農家は農産物の希少性・品質・栽培方法などの強みを分析し、収益目標や顧客層の明確化を行う |

| 販路別コストの比較検討 | 直売所登録料やECサイト構築費用など、販路ごとの初期費用・運営コストを比較し現実的な選択肢を絞る |

| 運営手間の現実的な評価 | 商品陳列や梱包・発送など各販路の運営手間を具体的に評価し、自身の負担を見積もる |

| 販路に適した集客方法の検討 | 直売所のPOP、ECサイトのSNS・ブログ運用など、それぞれに合う集客戦略を立てる |

| 失敗事例からのリスク回避策立案 | 市場調査不足・コスト計算ミスなどの失敗例を学び、具体的なリスク対策を事前に準備する |

これらのステップを踏むことで、農家は時間とコストを無駄にせず、自身に最適な販路を効率的に特定できます。

3.2 失敗しないための販路選びチェックリスト

農家の販路選びで失敗を避けるために、以下のチェック項目を事前に確認してください。

| チェック項目 |

| 農産物の強みの明確化 |

| 達成したい目標の設定 |

| 初期費用・運営コストの比較検討 |

| 運営手間の現実的な評価 |

| 各販路の集客方法の理解 |

| 失敗事例の学習とリスク対策の立案 |

上記のチェックリストを順に確認すると、農家は経営方針に合致した販路を選定でき、リスクを抑えながら効率的に販路開拓を進められます。

4 農家の販路収益化の秘訣:価格設定・集客・ブランディング術

農家の販路開拓を成功させるには、単に販路を確保するだけでなく、収益を最大化するための戦略的アプローチが欠かせません。本見出しでは、価格設定、集客、ブランド化、規格外品活用という4つの視点から、売上を大きく伸ばす秘訣を解説します。

- 4.1 農産物の適正価格はどう設定する?コストと市場価値のバランス

- 4.2 農家の集客術とは?SNS・ブログ・ホームページ活用方法

- 4.3 農産物をブランド化するには?差別化とストーリーテリング戦略

- 4.4 規格外品を利益に変える方法とは?加工品開発と新チャネル活用

これらの秘訣を実践することで、農家は市場での競争力を強化し、農産物の価値を最大限に引き出せるよう、詳細をチェックしていきましょう。

農林水産物の大規模商談会の様子を取材した動画です。記事で触れている販路開拓について、日本産の農林水産物や食品を国内外に売り込む実際の商談会の現場を見ることができ、農家の販路拡大の具体的な取り組みを理解できます。

4.1 農産物の適正価格はどう設定する?コストと市場価値のバランス

農家の販路戦略で収益を向上させるには、コストと市場価値のバランスを考えた価格設定が重要です。

| 項目 | 内容 |

| 栽培コスト | 種苗費・肥料費・人件費・資材費など、生産にかかったすべての費用を正確に把握 |

| 品質・希少性 | 特別栽培や希少品種など他と差別化できる価値を価格に反映 |

| ブランド価値 | 栽培方法や農園のストーリーなど、独自の背景を価格に上乗せ |

| 競合調査 | 同種の農産物を扱う他の農家や店舗の価格動向をリサーチ |

価格設定では、まず栽培コストを明確にしたうえで、市場価値や独自性を加味して適正価格を決定します。これにより、農家は販路ごとの収益率を向上させ、持続可能な農業経営を実現できます。

個人事業主農家の経営計画について詳しく知りたい方は、「個人事業主農家ガイド!開業・確定申告・資金調達・経営改善」をご確認ください。適正な価格設定や損益計算の方法が学べます。

個人事業主農家ガイド!開業・確定申告・資金調達・経営改善や補助金・融資も必見

4.2 農家の集客術とは?SNS・ブログ・ホームページ活用方法

農家が販路拡大を図るには、SNS・ブログ・ホームページを組み合わせて情報発信を強化し、集客機会を増やせます。

| ツール名 | 活用方法 |

| SNS(Instagram、Facebookなど) | 収穫風景や美しい農産物の動画を投稿し、消費者との共感を深める |

| ホームページ・ブログ | 生産者の顔や農園の風景、購入方法を掲載し、オンラインでの信頼性を高める |

| SEO対策 | 「地域名+野菜名」などのキーワードを記事に含め、検索エンジンからの流入を増やす |

上記のツールを組み合わせると、農家は広範な消費者層に農産物の魅力を伝えやすくなります。SNSで興味を引いた後、ホームページやECサイトに誘導すると、購入につながる流れを作りやすくなります。

「SNS時代に対応した情報発信と販売戦略について」の講演会動画です。記事で触れている農業集客方法について、SNSを活用した農業者と消費者のつながりや、農業分野における情報発信力の強化について専門的な知識を学ぶことができます。

農家のためのホームページ作成講座の第1回として、ホームページに搭載する機能について解説した動画です。記事で触れている農家のホームページ作り方について、販売・営業・集客すべてを詰め込んだホームページの作り方や、何を求めているのかを明確にする重要性を学べます。

観光農園・無人販売所のWeb集客方法5選について解説した動画です。記事の集客方法と合わせて、ホームページを活用したSEO対策の重要性や、検索で上位表示されるためのポイントなど、農家のWEB集客の具体的な手法を学ぶことができます。

農家のWeb集客について詳しく学びたい方は、「農家 Web集客のコツ!成功事例・無料ツール・SNS活用術など」をお読みください。ホームページやSNSを活用した効果的な集客方法が理解できます。

農家 Web集客のコツ!成功事例・無料ツール・SNS活用術など

4.3 農産物をブランド化するには?差別化とストーリーテリング戦略

農家が販路拡大を目指す際、農産物のブランド化は差別化とストーリーテリング戦略が鍵となります。

| 項目 | 内容 |

| 差別化のポイント | 有機栽培や希少品種など、他と異なる強みを活かし、農家独自の価値を明確にする |

| ストーリーテリング | 農産物の背景や農家の想いを語り、消費者の心に響く物語を届ける |

| パッケージデザイン | 魅力的な包装やラベルで見た目の価値を高め、ブランドイメージを強化する |

これらを組み合わせると、消費者は農産物に愛着を持ち、リピーターやファンを増やせます。結果として高単価販売が実現し、安定した収益につながりやすくなります。

有機農業のブランディングについて詳しく知りたい方は、「有機農業のブランディング方法!成功事例・販路拡大など」をご覧ください。ストーリー発信やパッケージデザインによる差別化戦略が学べます。

有機農業のブランディング方法!成功事例・販路拡大など

4.4 規格外品を利益に変える方法とは?加工品開発と新チャネル活用

農家の販路多様化には、規格外品を加工品開発や新チャネル活用で利益化する手法が有効です。

| 方法 | 内容 |

| 加工品開発 | ジャムやピクルスなどに加工し、通年で販売できる価値を創出 |

| フードロス削減 | 規格外品を安価で販売し、「フードロス削減」をアピール |

| 専門チャネル活用 | 訳あり品専門のECサイトやマルシェで販路を確保 |

これらの施策を組み合わせると、廃棄コストを減らし収益を拡大できます。SDGsへの取り組みを訴求すると、消費者からの共感やブランドイメージ向上にもつながります。

有機農業での経営多角化について学びたい方は、「有機農業の経営多角化で収益安定化【成功事例】6次産業化・販路」を参考にしてください。規格外品を活用した加工品開発のヒントが得られます。

有機農業の経営多角化で収益安定化【成功事例】6次産業化・販路開拓の戦略とは

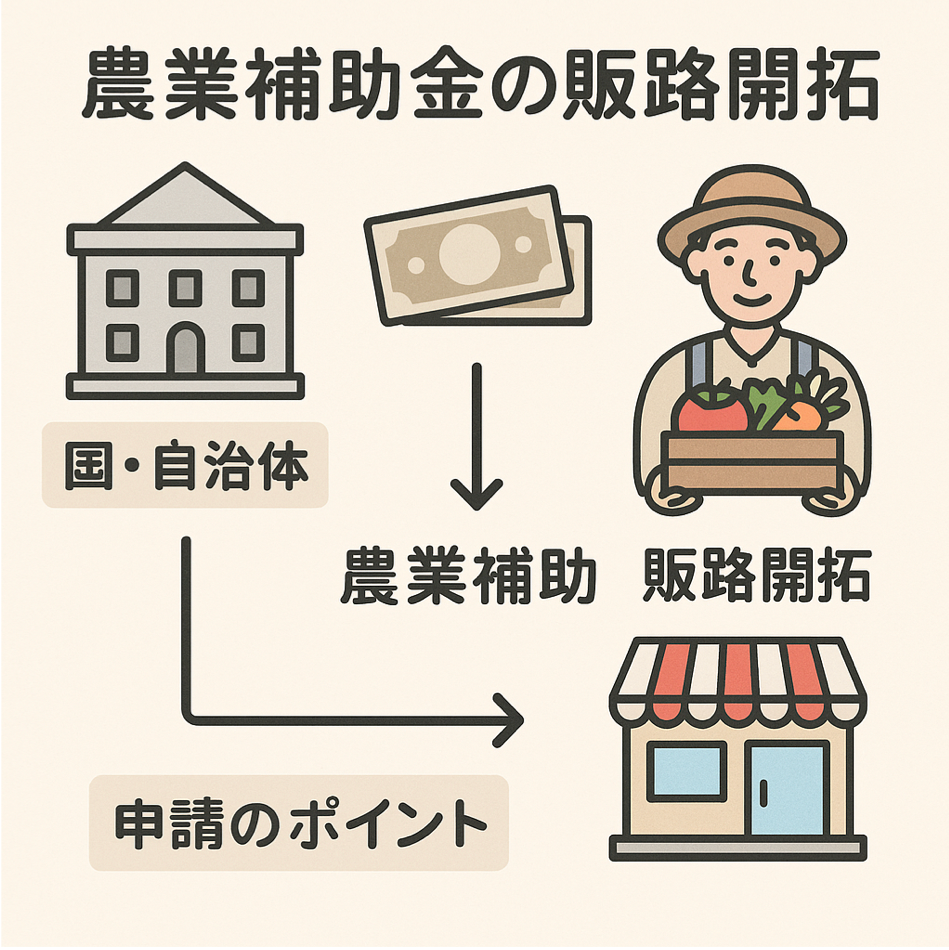

5 農家の販路拡大を支援する外部リソース:補助金・マッチング活用法

この章では、農家の販路拡大を支援する外部リソースとして、補助金制度やマッチングサービス、専門家相談の活用方法を解説します。

- 5.1 販路開拓に使える補助金とは?国や自治体の主要制度と活用ポイント

- 5.2 農業マッチングサービスはどう活用する?種類別の特徴と選び方

- 5.3 専門家への相談はどうする?農業コンサルタント・支援センター活用法

これらのリソースを上手に利用することで、資金面の不安を解消し、専門的知見を得ながら効率的に販路拡大を進められるよう、詳細をチェックしていきましょう。

奈良農業マネジメントアカデミーの「経営改善」「販路拡大」コースについて紹介した動画です。記事で解説している販路拡大支援について、農業経営効率化に必要な知識と手法、販路拡大のノウハウを学んで売上アップを目指すための具体的な取り組みを知ることができます。

5.1 販路開拓に使える補助金とは?国や自治体の主要制度と活用ポイント

農家が販路開拓を進める際には、国や自治体が提供する以下の主要補助金制度を活用できます。

| 制度名 | 概要 |

| 新規就農者育成総合支援事業 | 新規就農者の経営基盤確立に必要な資金を支援 |

| 6次産業化支援事業 | 農産物の加工・販売促進を目的とした事業を助成 |

| スマート農業導入支援 | ドローンや自動運転農機などスマート技術導入費用を補助 |

申請には事業計画書の作成や要件確認が必要なため、自治体やJA、農業支援センターで最新情報を確認し、手続きをスムーズに進めましょう。

5.2 農業マッチングサービスはどう活用する?種類別の特徴と選び方

農家の販路開拓には、売り手と買い手を効率的につなぐ農業マッチングサービスが効果的です。

| サービスの種類 | 特徴とメリット |

| 産地直送ECプラットフォーム | 消費者個人向けに特化し、農家のこだわりやストーリーを伝えられる。全国販路と自由な価格設定が可能 |

| BtoBマッチングサービス | 飲食店や食品メーカーなど法人向けで、大口取引先を効率的に獲得し、安定した売上基盤を築ける |

| フードロス削減サービス | 規格外品や余剰農産物を買い取り、廃棄を減らしながら新たな収益源を確保できる |

これらのサービスは顧客層やニーズが異なるため、自身の農産物や販路戦略に合わせて最適なものを選ぶことで、スムーズに新規取引先を開拓できます。

専門家によるマッチング支援を受けたい方は、「補助金に強い農家コンサルタント会社を比較!申請代行・成功事例・最適な支援を受けるコツ」もご参照ください。専門コンサルタントが取引先開拓をサポートしてくれます。

補助金に強い農家コンサルタント会社を比較!申請代行・成功事例・最適な支援を受けるコツなど

5.3 専門家への相談はどうする?農業コンサルタント・支援センター活用法

農家の販路開拓では、農業支援センターやコンサルタントに相談すると、最新の補助金情報から事業計画の策定、販路戦略まで幅広くサポートが受けられます。

| 相談先 | 特徴・メリット |

| 農業支援センター | ・自治体やJAが運営する無料相談窓口・補助金情報・申請手続きの支援・地域特性を踏まえた販路提案・農林水産省ホームページ(https://www.maff.go.jp/j/kanbo/hanrokaitaku/)で最新制度を確認できる |

| 農業コンサルタント | ・販路開拓・マーケティング専門の有料サービス・事業計画書作成支援(相場:5万円~15万円)・販路ごとの収支シミュレーション提供 |

農業支援センターは初回相談から手続きサポートまで無料で利用できるため、まずは地元の相談窓口やJAを訪ねましょう。コンサルタントは費用が発生しますが、複雑な資金調達や高度な市場分析が必要な際に効果的です。これらを組み合わせることで、販路開拓の成功率を高め、安定した経営基盤を築けます。

6 農家の販路戦略2025:最新トレンドと消費者ニーズ対応

この章では、市場動向と消費者ニーズの変化を踏まえた農家の販路開拓戦略の立て方を解説します。

- 6.1 2025年に注目される農産物とは?市場の動向と狙い目

- 6.2 変化する消費者価値観にどう対応する?健康志向・時短ニーズへの戦略

- 6.3 デジタル化が生む新チャンスとは?データ活用・無人販売の可能性

これらのトレンドを戦略に取り入れることで、時代の変化に対応した生産と販売を実現し、将来にわたって安定した販路を築けるよう、詳細をチェックしていきましょう。

6.1 2025年に注目される農産物とは?市場の動向と狙い目

農家の販路戦略では、2025年に注目される農産物の市場動向を把握し、以下のトレンドを取り入れることで収益向上が期待できます。

| 注目される農産物 | 市場動向と特徴 |

| ブロッコリー | 2026年度に指定野菜への追加が決定し、価格安定制度により下落時に市場平均価格の90%が補填されるメリットがある(農林水産省)https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/yasai_zyukyu/attach/pdf/index-151.pdf |

| ミニサイズ野菜(スペパベジ) | 小家族・単身世帯の増加で使い切りサイズの需要が急増中。Oisixの販売実績では通常サイズの約5倍のレビュー数を記録し、スペース効率と食べ切りやすさが評価されているhttps://www.oisixradaichi.co.jp/news/posts/241120newcabbage/ |

| 時短調理野菜(タイパベジ) | 共働き世帯の増加で、カット野菜や下処理済み農産物の需要が拡大している(日本経済新聞)https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB24BDR0U3A121C2000000/ |

| 国産トロピカルフルーツ | 健康志向と新食体験への関心から、国産マンゴーやパッションフルーツの需要が増加傾向にある(農林水産省)https://www.maff.go.jp/j/kanbo/hanrokaitaku/kaitaku.html |

ブロッコリーは約50年ぶりの指定野菜追加により、価格下落時には市場平均価格の90%が補填されるメリットがあります。ミニサイズ野菜については、Oisixでの販売実績では通常サイズの約5倍のレビュー数を記録し、冷蔵庫のスペース効率や食べ切りやすさが評価されています。これらのトレンドを栽培計画に組み込むことで、農家は市場のニーズに対応し、安定した経営基盤を構築できます。

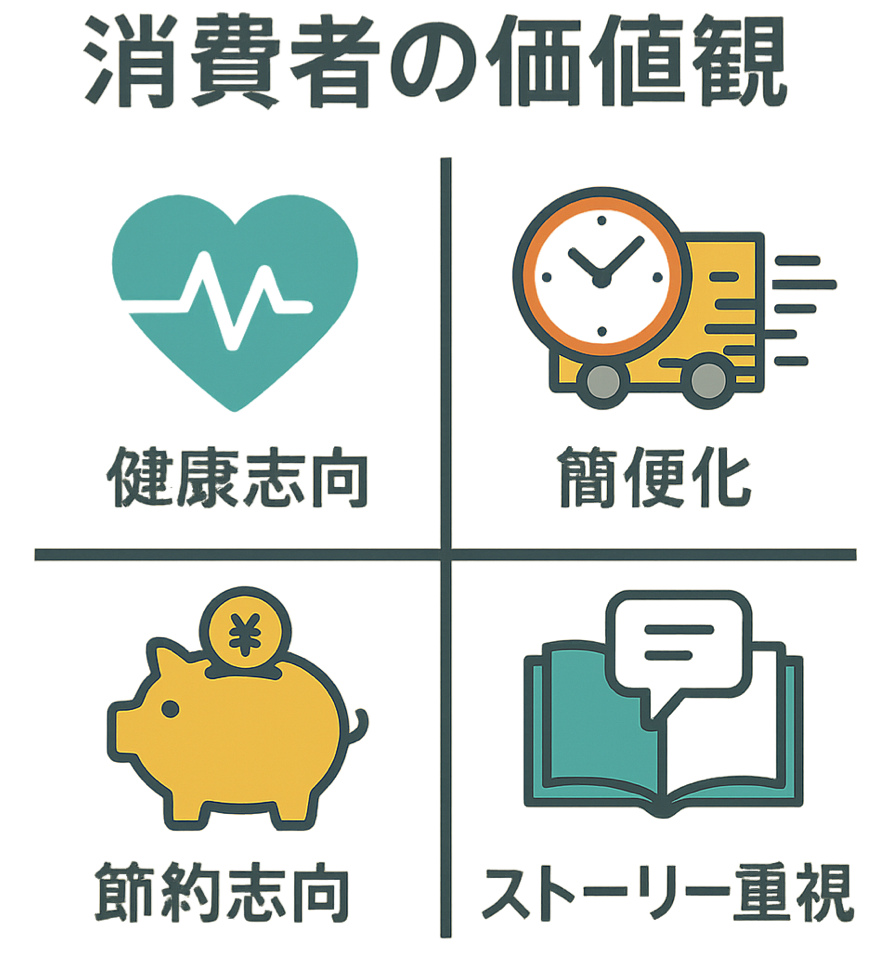

6.2 変化する消費者価値観にどう対応する?健康志向・時短ニーズへの戦略

農家の販路戦略では、健康志向や時短ニーズなど変化する消費者価値観に合わせた販売施策が求められます。

| 価値観 | 対応する戦略 |

| 健康志向・オーガニック需要 | 有機栽培や無農薬栽培に取り組み、認証取得や栽培方法を発信して高単価販売を目指す |

| 時短・簡便化ニーズ | カット野菜や下処理済み農産物、調理キットを開発し、調理時間短縮を求める消費者ニーズに応える |

| ストーリー重視 | 生産者の想いや生産背景をSNSやホームページで発信し、消費者との信頼関係を築いて購入につなげる |

これらの戦略を各販路に反映すると、消費者との信頼を深めながら農家のブランド価値を高められます。

消費者の有機農業に対する意識について詳しく知りたい方は、「有機農業の消費者意識は?無農薬野菜との違い・認証マーク」をお読みください。健康志向やストーリー重視の消費者ニーズが理解できます。

有機農業の消費者意識は?無農薬野菜との違い・認証マーク・デメリットなど

有機農業の販路開拓について詳しく学びたい方は、「有機農業の販路開拓で売上UP!直販・EC・卸売市場・支援制度を」をご参照ください。直売所・道の駅・マルシェでの対面販売ノウハウや出店準備のコツが学べます。

有機農業の販路開拓で売上UP!直販・EC・卸売市場・支援制度を使うコツ

6.3 デジタル化が生む新チャンスとは?データ活用・無人販売の可能性

農家がデジタル化を活用すると、データ分析や無人販売システムで新たな販路チャンスを得られます。

| 技術名 | 概要とメリット |

| データ分析 | 気象データ(気象庁 https://www.jma.go.jp/jma/index.html)や生育データを解析し、適期播種や収穫時期を最適化。販売データを基に需要予測し、在庫・販路戦略を構築できる。 |

| 無人販売システム | キャッシュレス決済(経済産業省 https://www.meti.go.jp/policy/consumer/consumer_transaction/cashless.html)と監視カメラを導入し、24時間販売を低コストかつ安全に実現。 |

データ分析では、作付け計画や物流ルートの最適化によりコスト削減と売上増加を同時に狙えます。無人販売システムは、道の駅や農園敷地に設置する小型スマートロッカーと連携すると、購買体験の向上と販路拡大が期待できます。

7 農家の販路開拓成功の秘訣:事例から学ぶ成功・失敗の教訓

農家の販路開拓成功には、実践されている成功事例から学び、失敗事例のリスク回避策を取り入れることが重要です。

- 7.1 販路開拓成功事例の共通点とは?ベストプラクティス分析

- 7.2 よくある失敗事例とは?落とし穴と教訓から学ぶリスク回避

- 7.3 スモールスタートで始めるには?小さく始める販路開拓のコツ

これらの事例を分析することで、農家の販路開拓成功に向けた具体的で効率的な戦略を立てられるよう、詳細をチェックしていきましょう。

7.1 販路開拓成功事例の共通点とは?ベストプラクティス分析

農家の販路開拓成功事例には、ターゲット理解・情報発信・品質管理の三点が共通しています。

| ポイント | 内容 |

| ターゲットとニーズの把握 | 地域の人口動態や消費者調査(総務省統計局 https://www.stat.go.jp/)を活用し、家庭向け・BtoB向けなど顧客層を明確化。市場規模や消費トレンドを踏まえた品目選定と価格帯設定が戦略の軸となる。 |

| 継続的な情報発信 | SNS・ホームページで栽培プロセスや季節ごとのレシピ動画を定期配信(Instagramガイド https://about.instagram.com/ja-jp/)し、消費者との双方向コミュニケーションを強化。メールマガジン登録によるリピート率向上も有効。 |

| 品質・鮮度へのこだわり | 有機JAS認証(農林水産省 https://www.maff.go.jp/j/jas/)やGAP認証取得のほか、収穫後の低温管理(冷蔵設備・気象庁 https://www.jma.go.jp/jma/index.html)とチルド輸送体制を構築し、常に鮮度を維持。 |

これらを実践すると、農家は顧客ニーズに即した商品提供と信頼性の高い品質を両立でき、販路拡大と安定経営に寄与します。

7.2 よくある失敗事例とは?落とし穴と教訓から学ぶリスク回避

農家の販路開拓では、事前にリスクを把握して対策を講じることが重要です。

| 失敗事例 | 落とし穴と教訓 |

| 市場調査不足によるミスマッチ | 新品種を高単価で販売しようと育てたが需要がなく売れ残り(総務省統計局)→事前に市場規模や競合状況を調査し、ターゲット顧客のニーズを把握する必要があります。 |

| コスト計算の甘さ | ECサイトで送料・決済手数料・梱包資材費を見落とし、利益が出なかった(経済産業省)→全コストを洗い出し、利益シミュレーションを行うことで収支を明確化しましょう。 |

| 規格外品の活用不足 | 規格外品を廃棄し続け、フードロスコストが膨大に(農林水産省)→加工品開発や訳あり専用チャネルで収益化し、廃棄コスト削減を図ることがポイントです。 |

| 集客施策の集中不足 | 複数のSNSや広告に手を広げ過ぎ、どれも中途半端に終わった(Instagramガイド)→最も効果の高い媒体を絞り込み、継続的な情報発信とPDCAを回して効果改善を優先しましょう。 |

これらの教訓を活かせば、農家は販路開拓の失敗リスクを低減し、安定的な経営基盤を築けます。

7.3 スモールスタートで始めるには?小さく始める販路開拓のコツ

農家がリスクを抑えながら販路開拓を始めるには、小規模なテスト販売から取り組むスモールスタートが有効です。

| 方法 | メリット |

| 直売所への少量出荷 | 販路運用の流れを実践で学びながら、消費者反応を見て最適な出荷量を調整できる |

| 小規模なECサイト販売 | 初期費用や運用コストを抑えつつ、商品の反応をデータで把握し、改善点を小刻みに検証可能 |

| マルシェ・青空市場への参加 | 消費者と直接対話して評価を収集し、商品パッケージや価格設定などの改善に活かせる |

スモールスタートでは、まず1~2カ月単位で少量出荷の試行を行い、売れ行きや顧客の声を記録して振り返ると効果的です。ECサイトではアクセス解析(Google アナリティクス)を設定し、商品ページのクリック率や離脱率をチェックしましょう。マルシェ参加は、地域の枠を超えた顧客層を把握できるため、新たな販路拡大のヒントを得やすくなります。

8 農業に強い税理士の選び方とは?販路拡大を支援する6つのポイント

本見出しでは、農家の販路開拓戦略に必要な税務・経営サポートを提供できる、農業に強い税理士の選び方を解説します。

- 8.1 農業特化の実績・資格はなぜ重要?税理士選びで重視すべき専門性

- 8.2 サービス範囲の広さとは?販路拡大に必要な支援内容

- 8.3 料金の透明性はなぜ大切?後から追加費用が発生しない税理士の選び方

- 8.4 無料相談はどう活用する?相性確認と具体的課題の相談方法

- 8.5 口コミ・評判の確認方法とは?信頼できる税理士を見極めるコツ

- 8.6 対応エリア・オンライン対応の重要性とは?選択肢を広げる活用法

これらを理解することで、農家の販路開拓戦略を税務面から支える最適な税理士を見つけ、経営の安定化と販路拡大を両立できるよう、詳細をチェックしていきましょう。

8.1 農業特化の実績・資格はなぜ重要?税理士選びで重視すべき専門性

農家の販路拡大に伴う複雑な税務処理には、農業特化の実績や資格を持つ税理士の支援が役立ちます。

| 項目 | 内容 |

| 農業特化の実績 | 農業法人の顧問経験や農家の確定申告代行実績が豊富な税理士を選ぶと、農業収入や補助金処理に精通した対応を受けられます。 |

| 農業経営アドバイザー | 日本税理士会連合会認定の農業経営アドバイザー資格(日本税理士会連合会)を持つ税理士は、経営改善や資金調達のアドバイスも提供します。 |

専門性の高い税理士は、交際費基準や減価償却方法、補助金申請に伴う経費計上など、農家特有の税務課題を的確にサポートし、経営リスクを低減します。

8.2 サービス範囲の広さとは?販路拡大に必要な支援内容

農家の販路拡大には、記帳代行や確定申告にとどまらず、コンサルティングや補助金支援まで幅広いサービスを提供する税理士が重要です。

| サービス | 内容 |

| 経営コンサルティング | 販路拡大戦略、法人化タイミング、事業承継計画など、将来の経営戦略に関するアドバイスと具体的な実行計画を提案 |

| 補助金・助成金支援 | 新規就農者育成総合支援事業や6次産業化支援事業など、農業関連補助金の申請書類作成と申請手続きをサポート(農林水産省) |

| 記帳指導・システム化 | クラウド会計ソフト(freee、マネーフォワードなど)の導入支援と効率的な記帳方法の指導により、日々の事務作業を軽減 |

これらの包括的なサービスを活用すると、農家は税務や経営課題を専門家に任せ、農業生産と販路開拓に専念できます。特に補助金活用では、申請から受給まで一貫してサポートを受けることで、資金調達がスムーズに進み、設備投資や販路拡大の実現可能性が高まります。

8.3 料金の透明性はなぜ大切?後から追加費用が発生しない税理士の選び方

農家の販路開拓では、料金体系が明確な税理士を選ぶことで、販路開拓や経営改善に集中でき、予期せぬコスト増を防げます。

| 項目 | 内容 |

| 顧問契約料 | 月額・年額顧問料に記帳代行、確定申告、相談料が含まれるかを確認し、別料金が発生しないかチェック |

| 追加費用 | 年末調整、税務調査対応、助成金申請サポートなど、顧問料に含まれないサービスの有無を事前に把握 |

農家の販路開拓では一般的な顧問料相場は月額3万~10万円程度で、料金設定は税理士会のガイドライン(日本税理士会連合会)を参考にすると安心です。追加費用の項目は事前に契約書で明示させ、国税庁の手引き(国税庁)を参照しながら見積もり内容を精査しましょう。これにより、農家は販路開拓のコスト予測を正確に立て、安心して税務支援を受けられます。

8.4 無料相談はどう活用する?相性確認と具体的課題の相談方法

無料相談は、農家の販路開拓を支援する税理士との相性を見極め、具体的な販路開拓課題を相談できる貴重な機会です。

| ポイント | 内容 |

| 相性の確認 | 実際に話し、こちらの販路開拓ニーズや経営課題に耳を傾け、分かりやすく説明してくれるかをチェック |

| 具体的課題の相談 | 「販路開拓に伴う節税方法」や「ECサイト出店時の消費税対応」など、農家が直面する具体的な相談事項を事前に整理して伝える |

無料相談を予約する際は、事前に相談シートに「販路開拓の目的」「現状の課題」「希望するサポート内容」を記入すると、限られた時間で効率的にアドバイスを受けられます。また、日本税理士会連合会のサイト(日本税理士会連合会)で農業分野に強い税理士を検索し、無料相談の申し込みフォームにアクセスしましょう。これにより、農家は販路開拓の戦略立案から税務サポートまでを一貫して相談でき、安心して経営に集中できます。

8.5 口コミ・評判の確認方法とは?信頼できる税理士を見極めるコツ

農家の販路開拓を支える税理士を選ぶ際は、実際の依頼者の声や成功事例を確認して信頼性と専門性を判断しましょう。

| ポイント | 内容 |

| 信頼性 | 実際に依頼した農家の口コミを、税理士事務所のホームページやSNS、地域のJAサイトなどで収集し、対応の丁寧さやレスポンスの速さを見極める |

| 実績 | 「6次産業化支援事業に採択」「販路開拓で売上20%増加」といった具体的な成功事例を確認し、農林水産省の補助金採択実績ページ(農林水産省)と照合する |

さらに、以下の方法でリアルな評判を集めると効果的です。

- 地域の農家コミュニティやオンラインフォーラムで相談経験者の意見を直接聞く。

- 日本税理士会連合会の「税理士検索」ページ(日本税理士会連合会)で評価コメントをチェック。

- Google ビジネスプロフィールのレビューやSNSのハッシュタグ検索で、第三者の評価を幅広く収集する。

これらを活用して、農家の販路開拓に最適な税理士を見極めましょう。

8.6 対応エリア・オンライン対応の重要性とは?選択肢を広げる活用法

農家の販路開拓をサポートする税理士選びでは、対面対応とオンライン対応の両方を検討すると、地域に縛られず最適な専門家を見つけやすくなります。

| 対応方法 | メリット | デメリット |

| 地元(対面) | 顔を合わせて信頼関係を築け、地域特有の補助金情報や市況に精通(農林水産省) | 事務所訪問が必要で移動時間や交通費がかかる |

| オンライン | 遠方の農業特化税理士とも契約でき、移動不要で効率的(日本税理士会連合会) | 初回面談など細かなニュアンス確認が難しく、IT環境の整備が必要 |

オンライン相談では、ZoomやTeamsでの定期ミーティングを設定し、画面共有で試算表や経営計画を確認するとスムーズです。また、地元対応の税理士はJA窓口や地域支援センターと連携して最新情報を得やすく、販路開拓の具体的提案が受けられます。農家の販路開拓戦略に合わせ、対面とオンラインを組み合わせて活用しましょう。

9 農家向け税理士探しと費用相場:販路支援も視野に

農家の販路開拓戦略において複雑な税務や経営課題を解決するには、農業に強い税理士をパートナーにすることが効果的です。

- 9.1 税理士を探す方法とは?紹介サイト・JA・口コミ活用のコツ

- 9.2 顧問契約料・記帳代行の費用相場はいくら?サービス別料金の目安

- 9.3 農業に強い税理士を見つけるまとめ:探し方から契約まで

これらの情報を活用することで、農家の販路開拓戦略に合った税理士を効率的に探し、適切な費用で契約を結べるよう、詳細をチェックしていきましょう。

9.1 税理士を探す方法とは?紹介サイト・JA・口コミ活用のコツ

農家の販路開拓を支える専門性の高い税理士は、複数の手段を組み合わせて効率的に探しましょう。

| 探し方 | メリット | デメリット |

| 税理士紹介サイト | 地域や業種、農業特化のキーワードで絞り込める(日本税理士会連合会) | 掲載事務所の実績・料金情報にばらつきがある場合がある |

| JA・農業支援センター | 地域の農業事情や補助金制度に精通した税理士を紹介してもらえる(JA全中) | 紹介数が限られ、選択肢が少ない場合がある |

| 口コミ・評判 | 実際に依頼した農家の声を聞き、対応品質や成果をリアルに把握できる | 知人や同業者に直接聞く必要があり、情報収集に時間と手間がかかる |

| 税理士事務所の公式サイト | 農業向けコラムや成功事例、料金プランを自社サイトで確認でき、専門性を自分で判断できる | 一件ずつ調査・比較が必要で手間がかかる |

併せて、以下の活用法を取り入れると効率が上がります。

- まず紹介サイトで候補を絞り込み、無料相談で相性と専門性を見極める。

- JAや農業支援センターで地域特有の制度活用アドバイスを受ける。

- 口コミで成果事例を確認し、料金・サービス内容の透明性をウェブサイトで最終チェックする。

これらを組み合わせることで、農家の販路開拓に最適な税理士を効率よく見つけられます。

9.2 顧問契約料・記帳代行の費用相場はいくら?サービス別料金の目安

農家の販路開拓を支援する税理士費用は、売上規模や依頼内容で変動します。予算を把握し、最適なパートナーを選びましょう。

| サービス内容 | 費用相場(年間) | 概要 |

| 記帳代行 | 10万円~20万円 | 領収書・請求書を預け、毎月の仕訳・帳簿作成を代行。農家の販路開拓で発生する経費管理を効率化。 |

| 確定申告 | 5万円~15万円 | 個人農家向けの相場。法人化後は約10万円~30万円に上昇。申告書作成と税務署対応を代行。 |

| 顧問契約 | 12万円~36万円 | 記帳代行・確定申告に加え、販路開拓戦略の税務アドバイスや資金計画を含む総合サポート。 |

これらは目安のため、売上高や取引件数が多い場合は追加費用が発生することがあります。契約前に見積もりを取得し、サービス範囲と料金体系の透明性を確認しましょう(日本税理士会連合会)。

9.3 農業に強い税理士を見つけるまとめ:探し方から契約まで

農家の販路開拓を支える税理士選びは、以下のステップで計画的に進めると失敗を回避できます。

| ステップ | 内容 |

| ステップ1:候補を探す | 農業専門の税理士紹介サイト(日本税理士会連合会)やJA、農業支援センターを活用し、販路開拓経験のある複数の税理士候補をリストアップ |

| ステップ2:無料相談で確認 | 候補を3~5名に絞り、無料相談で農業知識や販路開拓支援実績を確認。人柄や相性、レスポンス速度をチェックし、経営パートナーとしての適性を見極める |

| ステップ3:比較・決定 | 費用体系、サービス範囲、販路開拓サポート内容を比較検討し、契約書の条項を精査して最適な税理士を決定 |

これらのステップを踏むことで、農家の販路開拓戦略を税務面から支える信頼できるパートナーと契約でき、経営の安定化と成長を実現できます。特に無料相談では、「販路開拓で新設するECサイトの消費税対応」など具体的課題を準備すると、税理士の専門性を正確に判断できます。

10 農家の販路安定収益化の5ステップ:補助金と税理士活用術

農家の販路開拓戦略では、補助金申請や税制優遇の活用、税理士との連携を早期に進めることで安定した収益を実現できます。

- 10.1 補助金申請・青色申告承認申請はなぜ早めに相談すべき?

- 10.2 確定申告・経費計上の注意点とは?農家特有の節税ポイント

- 10.3 法人化・事業承継のメリットとは?税制優遇を活用した経営戦略

- 10.4 無料相談や口コミで税理士との相性を確認する方法とは?

- 10.5 税理士を経営パートナーにするには?高収益農業実践のコツ

これらを実践することで、農家は販路拡大に伴う資金調達と税務リスクを最小化し、収益最大化に向けた経営基盤を強化できるよう、詳細をチェックしていきましょう。

10.1 補助金申請・青色申告承認申請はなぜ早めに相談すべき?

農家の販路開拓や設備投資計画では、国・自治体の補助金申請と青色申告承認申請を早期に行うことで、資金繰りを安定させながら税制優遇を最大限に活用できます。

補助金申請では、新規就農者育成総合支援事業や6次産業化支援事業など、応募締切や要件確認に時間がかかるため、募集開始前から税理士と準備を進めるのがポイントです(農林水産省)。青色申告承認申請は、事業開始日の翌年3月15日までに提出しないと65万円控除などの優遇を受けられないため、早めの相談が必須です(国税庁)。これにより、補助金獲得と青色申告の税制メリットを確実に農家の販路開拓に活かせます。

販路拡大に活用できる補助金について包括的に知りたい方は、「農家補助金ガイド!種類・助成金一覧・2025年最新情報」で詳しく解説しています。申請の流れと注意点や採択事例がわかり、経営の多角化に役立ちます。

農家補助金2025一覧表!種類・採択事例!機械導入・申請方法など

10.2 確定申告・経費計上の注意点とは?農家特有の節税ポイント

農家の販路開拓や設備投資を支える確定申告では、農業特有の経費を正しく計上し、青色申告の節税メリットを最大化しましょう。

| ポイント | 注意点と対策 |

| 種苗費・肥料費 | 種苗購入や肥料費は「消耗品費」として計上。年間購入額が10万円以上の場合は資産計上の要否を確認し、減価償却が必要か検討しましょう(国税庁)。 |

| 農業用機械の減価償却費 | トラクターや農機具は耐用年数に応じた減価償却を実施。定率法または定額法の選択による節税効果を税理士と相談して最適化しましょう(農林水産省)。 |

| 青色申告特別控除 | 帳簿と証憑を日々整理し、複式簿記で記帳。期限内に申請することで65万円控除を受けられます(申請期限:事業開始翌年3月15日/国税庁)。 |

| 小規模農家の簡易経理制度 | 年間売上が500万円以下の小規模農家は「簡易経理」も選択可能。記帳負担を軽減しつつ、必要経費を漏れなく計上できます(国税庁)。 |

日々の領収書や請求書は、クラウド会計ソフト(freee、マネーフォワードなど)でデータ化し、自動仕訳ルールを設定すると記帳の手間を大幅に削減できます。これにより、農家は販路開拓や生産に集中しつつ、税務面でのリスクを抑えられます。

10.3 法人化・事業承継のメリットとは?税制優遇を活用した経営戦略

農家が法人化や事業承継を検討することで、税制優遇や資金調達面のメリットを享受し、長期的な経営安定を実現できます。

| 項目 | メリット |

| 法人化の税制優遇 | 法人税率が所得税率より低く抑えられるケースがあり、利益を内部留保して再投資に回せる。役員報酬による所得分散で節税可能(国税庁)。 |

| 事業承継の非課税枠 | 農業承継法人に適用される承継税制で、相続税納税猶予・免除の要件を満たすと、後継者への資産移転がスムーズ(農林水産省)。 |

| 資金調達・補助金 | 法人格を取得すると融資条件が有利になり、設備投資ローンや運転資金借入が容易。法人向け補助金(6次産業化支援、スマート農業導入支援など)も活用しやすくなる。 |

| 社会的信用の向上 | 法人名義による取引契約や取引先拡大が可能。地元JAや大手流通との取引もスムーズになり、販路開拓の幅が広がる。 |

法人化は登記費用や税理士手数料がかかりますが、節税効果や補助金獲得による資金効率を考慮すると、中長期的に見て大きなリターンが期待できます。事業承継準備は、想定相続人との共有ビジョン構築や後継者教育を早期に開始し、税理士や司法書士と連携して計画的に進めましょう。

10.4 無料相談や口コミで税理士との相性を確認する方法とは?

農家の販路開拓を支える税理士は、単なる事務代行者ではなく経営パートナーです。以下の方法で、無料相談や口コミを活用して相性を見極めましょう。

| 方法 | ポイント |

| 無料相談の活用 | 事前に「販路開拓での具体的課題(新規EC出店、販路拡大の節税など)」を整理し、相談中の回答が分かりやすく的確かを確認する(日本税理士会連合会)。 |

| 口コミ・評判の収集 | 地元JAや農業支援センター、農家コミュニティで実際に依頼した農家の声を集め、対応の迅速さや実績(補助金採択率、売上増加事例)をチェックする。 |

無料相談では、時間内に農家の販路開拓ニーズを的確に伝えられるかを試す場でもあります。口コミでは、信頼できる第三者の評価を得て、長期的なパートナーシップを築ける税理士を選びましょう。これにより、農家は販路開拓に集中できる体制を整えられます。

10.5 税理士を経営パートナーにするには?高収益農業実践のコツ

農家の販路開拓を加速し、高収益農業を実践するには、税理士を「確定申告代行者」から「経営戦略パートナー」へと関係性を転換することが重要です。

| 活用方法 | 具体的な実践内容 |

| 販路開拓戦略の相談 | 新たな販路(EC、直売所、卸売)ごとの収益性シミュレーションや税務上の注意点を事前に相談し、リスクを最小化しながら事業拡大を進める |

| 資金繰り・補助金活用 | 設備投資や販路拡大に必要な資金計画を策定し、補助金申請(6次産業化支援事業、スマート農業導入支援)のタイミングと税務上の処理を連携させる(農林水産省) |

| 節税対策と収益最大化 | 農業特有の経費計上や減価償却方法を最適化し、青色申告65万円控除を活用した節税により、販路開拓や設備投資への再投資資金を確保する(国税庁) |

このようなパートナーシップを構築することで、農家は税務面の不安を解消しながら販路開拓に集中でき、安定した高収益農業を実現できます。定期的な経営会議を設定し、月次試算表を基にした経営分析と改善提案を受けることで、持続可能な成長を目指しましょう。

まとめ:農家の販路開拓戦略の要点と今後の実践ステップ

農家の販路開拓戦略は、JA出荷の課題を解消しながら収益を最大化し、持続可能な農業経営を実現するための包括的なアプローチです。

農家の販路開拓戦略の要点は以下の通りです。

- 多角的な販路の組み合わせ: 直売所、ECサイト、飲食店との直取引、ふるさと納税など、複数の販路を組み合わせることで収益を安定化し、リスクを分散できる

- 収益最大化のための戦略: 適正価格設定、SNSやホームページを活用した情報発信、農産物のブランド化によって商品の価値を高めて高単価販売を目指せる

- 外部リソースの活用: 補助金や農業マッチングサービス、専門家(税理士など)の支援を積極的に活用することで、資金面や手続きの課題を効率的に解決できる

まずはスモールスタートで少量の販路から試行し、得られたデータを基に最適な販路を見つけてください。農家の販路開拓戦略は、日々の実践と戦略的な計画が成功の鍵です。本記事で得た知識をすぐに行動に移し、安定的かつ高収益な農業経営を実現しましょう。

JETRO制作の「海外で売れる日本産の農作物とは?」について13分間で詳しく解説した動画です。記事で触れている海外輸出について、タイでの日本の高級フルーツの人気や、海外のニーズに合わせた生産から輸出までの一貫した仕組み作りの実例を見ることができます。

農業経営の総合的な戦略について学びたい方は、「農業経営の計画・戦略・補助金活用ノウハウ!収益改善・成功事例」をご確認ください。経営計画の立て方から販路開拓まで、持続可能な農業経営の構築方法がわかります。

農業経営の計画・戦略・補助金活用ノウハウ!収益改善・成功事例で安定・効率化!

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。