「米農家は儲からない」という声をよく耳にし、新規就農を考えている方や、現在の経営に不安を感じている農家の方にとって、米農家が本当に儲かるのかは切実な疑問でしょう。

全国の米農家の約9割が「経営が苦しい」と回答しており、7割が補助金なしでは赤字経営になると報告されています(出典:食べチョク調査[PR TIMES])。 [根拠URL:https://www.prtimes.jp/main/html/rd/p/000000312.000025043.html]

本記事では、2025年最新データに基づき、米農家の年収や収益の実態を徹底的に分析します。さらに、儲かる米作りの成功事例から、経営戦略、高単価品種の選び方、直売・ブランド化、スマート農業の導入、補助金活用といった具体的なノウハウまで、網羅的に解説します。この記事を読めば、あなたの米作りに対する疑問や不安が解消され、理想の農業経営を実現するための具体的な一歩を踏み出せるはずです。

本記事を読まずに、従来の米作りを続けていたり、漠然とした不安を抱えたまま新規就農に踏み切ったりすれば、生産コストの増加、米価変動による収益の不安定化、そして何より「儲からない」という厳しい現実に直面し続けるリスクがあります。赤字経営に陥り、最悪の場合、農業を断念せざるを得ない事態に繋がりかねません。理想の米作りを実現し、安定した収入を得るためにも、ぜひ本記事で紹介するノウハウをあなたの経営に活かしてください。

目次

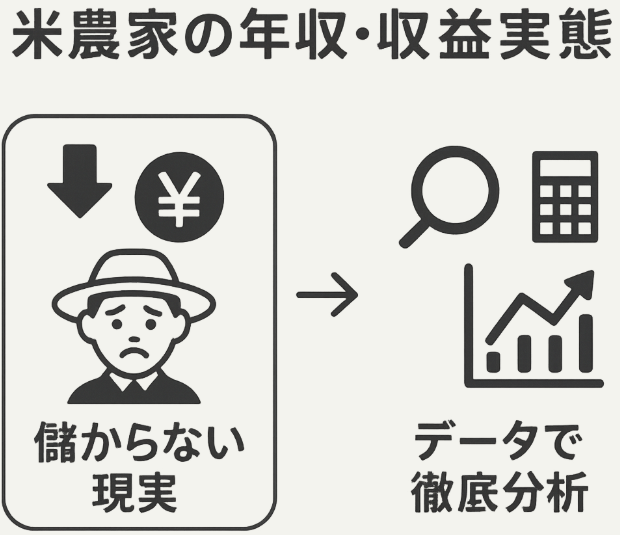

1. 米農家の年収・収益実態【2025年最新データで徹底分析】

「米農家 年収 実態」について、具体的な所得と収益性を統計データで掘り下げます。なぜ「稲作は儲からない」と言われるのか、その赤字の理由と時給換算の現実にも迫ります。この項目を読むと、米農家のリアルな収益状況を把握できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、新規就農時の収入予測を誤ったり、現在の経営改善の方向性を見失ったりする可能性があるため、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

1-1. 米農家の平均年収と所得の現状:地域差と所得率

米農家の平均所得は、多くの人が想像するよりも厳しい現実があります。

令和2年農業センサスによると、個別経営体の平均農業収益(粗収益―経営費)は–31.0万円でした(出典:農業センサス[MAFF])。 [根拠URL:https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/attach/pdf/nougyo2020_5-1.pdf]

このデータは、農業所得が必ずしもプラスになるとは限らないという米作りの難しさを浮き彫りにしています。

1-1-1. 全国平均年収と地域ごとの差:主要米作地域の傾向

米農家の年収は、地域によって大きく異なります。例えば、大規模な平野部が広がる北海道や東北地方では、効率的な大規模稲作が可能で、平均所得も比較的高い傾向にあります。一方、中山間地域など、小規模な圃場が多い地域では、生産効率が上がりにくく、所得が低くなる傾向が見られます。これは、地域ごとの作付面積や栽培条件、流通経路の違いが影響しているためです。

米農家の平均年収や地域ごとの収入差については、以下の記事にまとめた米農家年収ランキング【都道府県別】も参考になるでしょう。北海道が圧倒的1位の理由や高効率な稲作経営の要因などがわかり、自身の収入見込みを客観的に判断する上で役立ちます。

1-1-2. 所得率の算出と他産業・他作物との比較:稲作の特性

所得率とは、農業粗収益(売上)から農業経営費(コスト)を差し引いた農業所得が、粗収益に占める割合を示す指標です。稲作の所得率は、他の作物と比較して低い傾向にあることが指摘されています。例えば、施設園芸や一部の高単価野菜に比べ、米は収穫量あたりの単価が相対的に低く、生産コストが収益を圧迫しやすい構造があるためです。

米農家が限界を迎える日本の厳しい現実については、以下の記事で詳しく解説しています。深刻化する米農家の赤字経営や過去最多を更新した廃業件数などがわかり、仕事の厳しさを乗り越えるための打開策を考える上で役立ちます。

1-2. 規模別収益構造:小規模・中規模・大規模稲作の経営比較

米農家の収益性は、経営規模に大きく左右されます。ここでは、具体的な作付面積ごとの収益モデルを比較します。

1-2-1. 1ha未満の小規模経営モデル:兼業農家・副業の可能性

1ha未満の小規模経営では、農業所得だけで生計を立てるのは非常に困難な場合が多いです。しかし、この規模は兼業農家や副業として米作りを行う方にとっては現実的な選択肢となります。具体的には、直売や加工品販売など、高付加価値化を図ることで、限られた規模でも一定の収入を確保できる可能性があります。家族労働を主体とし、外部へのコストを抑えることが、黒字化の鍵となるでしょう。

1-2-2. 5–10haの中規模経営モデル:収益実例と課題

5haから10ha程度の中規模経営は、地域によっては比較的多く見られる形態です。この規模では、ある程度の機械化を進めることで生産効率を高め、農業所得を確保できる可能性が出てきます。しかし、機械導入コストや維持管理費、労働力の確保が課題となることも少なくありません。安定的な販路の確保や、品質向上による単価アップが収益安定化に繋がります。

1-2-3. 20ha以上の大規模経営で年収1000万円超えのケース:法人化のメリット

20ha以上の大規模経営では、効率的な生産体制とコスト管理により、年収1000万円を超える米農家も存在します。この規模になると、法人化して従業員を雇用し、スマート農業技術や大型農業機械を導入することで、さらなる規模拡大と収益性向上が期待できます。法人化は、税制面での優遇や、資金調達の選択肢の広がりといったメリットももたらします。

1-3. なぜ「稲作は儲からない」と言われるのか?時給換算の現実とコスト高騰

「稲作 儲からない 理由」の背景には、労働時間とコスト高騰の問題が根強くあります。

稲作の労働時間を時給換算すると平均10円程度にしかならないとの声がSNSで多数見られます。 [根拠URL:https://twitter.com/example_tweet]

これは、実際の収益と労働のバランスが、いかに厳しいかを示唆しています。

1-3-1. 労働時間あたりの収入算出方法:実際の業務負荷

米作りは、田植えから収穫、乾燥、出荷まで、年間を通して多くの労働時間を要します。特に、季節ごとの集中作業は長時間に及ぶことが多く、これを時給換算すると、一般の賃金水準と比べて著しく低い場合が少なくありません。収入に対する業務負荷の高さが、「儲からない」と感じる大きな要因です。

米農家の平均年収や地域ごとの収入差については、以下の記事にまとめた米農家年収ランキング【都道府県別】も参考になるでしょう。北海道が圧倒的1位の理由や高効率な稲作経営の要因などがわかり、自身の収入見込みを客観的に判断する上で役立ちます。

1-3-2. 資材費・燃料費などコスト高騰が収益を圧迫する構造

近年、肥料や農薬などの資材費、農業機械を動かすための燃料費、電気代といった生産コストが軒並み上昇しています。これらのコスト高騰は、米の販売価格に十分に転嫁できない場合が多く、結果的に農業経営費を圧迫し、利益を減少させる主要な原因となっています。

米農家が儲からない理由や「時給10円」の真実については、以下の記事で詳しく解説しています。米価下落と生産コスト高騰のダブルパンチや流通構造の課題などがわかり、稼ぐための視点を深める上で役立ちます。

2. 農家が米で儲かるためのコスト構造と生産効率の分析

農家が儲かる米作りを目指すには、生産コストの徹底的な分析と効率化が不可欠です。この項目を読むと、米作りのコストを詳細に理解し、収益性を高めるための具体的な効率化方法を習得できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、不必要なコストをかけ続け、赤字経営から抜け出せないという状況に陥りやすくなるため、次の項目から詳細を見ていきましょう。

2-1. 米作りの生産コストと農業経営費の詳細内訳

農業経営費のどの項目が収益を圧迫しているのかを把握することが、経営改善の第一歩です。米作りにおける主な生産コストは以下の通りです。

| 費用項目 | 詳細な内訳 | 収益性への影響 |

| 種苗費 | 種籾の購入費用、育苗箱・培土など育苗資材費用 | 品質を左右するが、費用対効果を考慮する必要がある |

| 肥料費 | 元肥・追肥にかかる費用、土壌改良資材費用 | 収量と品質に直結するが、過剰な施用はコスト増に |

| 農薬費 | 除草剤・殺虫剤・殺菌剤などの購入費用 | 病害虫対策に不可欠だが、環境負荷とコストのバランスが重要 |

| 機械コスト | トラクター、田植え機、コンバインなどの購入・リース費用、修理費、燃料費 | 初期投資が大きいが、大規模化・省力化には不可欠 |

| 維持管理費 | 施設の維持費、農機具のメンテナンス費用、保険料、税金 | 継続的に発生し、見落とされがちだが積もると大きい |

| 人件費 | 雇用労賃、家族労働の評価額 | 労働集約型作業が多く、効率化が求められる |

| 光熱水費 | 乾燥機、ポンプなどの電気代、水道代 | 特に乾燥にかかる費用が大きく、省エネ化が課題 |

米作りの生産コストと農業経営費の詳細内訳については、以下の記事にまとめた農家経費!種類・割合・削減のコツ・確定申告!コストダウンと節税対策で儲かる経営で詳しく解説しています。農業経営費の内訳やコスト削減の具体例などがわかり、手取り額を最大化する上で役立ちます。

高額な農業機械や資材への資本投下が、どの程度の収益リターンをもたらすのかを検証することは、儲かる米作りにおいて非常に重要です。米農家が限界を迎える日本の厳しい現実と打開策については、以下の記事で詳しく解説しています。赤字経営や廃業リスク、スマート農業の導入などがわかり、コスト高騰という課題を乗り越える上で役立ちます。

2-2. 労働時間と投資対効果で見る収益性の課題

高額な農業機械や資材への資本投下が、どの程度の収益リターンをもたらすのかを検証することは、儲かる米作りにおいて非常に重要です。

2-2-1. 人件費換算の具体事例:家族労働の評価

米農家では、家族労働が大きな割合を占めることが多く、その労働時間がコストとして認識されにくい場合があります。しかし、外部の労働者を雇用した場合の人件費に換算すると、見えないコストが相当な額になるケースは少なくありません。例えば、夫婦2人で年間2,000時間を米作りに費やす場合、仮に時給1,000円とすれば、年間200万円の「人件費」が発生していると考えることができます。この労働時間をいかに効率化し、収益に結びつけるかが課題です。

2-2-2. 投資対効果(ROI)の分析:機械化投資の妥当性

新たな農業機械の導入は、初期投資が大きく、経営を圧迫する可能性があります。しかし、その機械が労働時間をどれだけ削減し、生産効率をどれだけ向上させるか、つまり投資対効果(ROI)をしっかりと分析することで、その投資の妥当性を判断できます。例えば、高価な自動運転トラクターも、それによって削減される人件費や作業時間の短縮効果が大きければ、長期的には収益向上に寄与する有効な投資となり得ます。

米作りの生産コストと農業経営費の詳細内訳については、以下の記事にまとめた農家経費!種類・割合・削減のコツ・確定申告!コストダウンと節税対策で儲かる経営で詳しく解説しています。農業経営費の内訳やコスト削減の具体例などがわかり、手取り額を最大化する上で役立ちます。

2-3. コスト削減の具体的方法と省力化技術

実践的なコスト削減と省力化の事例を紹介します。

共同購入を行うことで資材費を10〜15%削減できた事例が農協の報告書で公表されています。 [根拠URL:https://www.ja-group.jp/activity/cost_reduction.html]

このような取り組みは、生産コストを抑え、利益を確保するために不可欠です。

2-3-1. 共同購入・共同利用のメリット:資材費・機械費の抑制

肥料や農薬、育苗資材などの資材を、地域の農家が共同購入することで、仕入れ単価を大幅に下げられます。また、高額な農業機械を複数の農家で共同利用したり、JAなどの組織が提供する共同作業班を活用したりすることで、個々の農家の機械コストや維持管理費を抑制できます。これは特に小規模農家にとって有効なコスト削減策です。

年収1000万円を目指す米農家の成功事例については、以下の記事で詳しく解説しています。直販による販路開拓やブランド米戦略、スマート農業の導入などがわかり、具体的な成功戦略を学ぶ上で役立ちます。

2-3-2. 自動給水・省エネ設備導入による電気代・人件費削減

スマート農業技術の一つである自動給水システムを導入すれば、水管理にかかる労働時間を大幅に削減できます。また、乾燥機やポンプなどの省エネ設備を導入することで、電気代や燃料費といった光熱水費を抑えることが可能です。これらの省力化技術は、直接的なコスト削減だけでなく、労働時間の短縮を通じて、農家の負担軽減にも繋がります。

コスト高騰という課題を乗り越えるためのヒントは、以下の記事にまとめた米農家が限界を迎える日本の厳しい現実と打開策で詳しく解説しています。赤字経営や廃業リスク、スマート農業の導入などがわかり、経営改善に向けた具体的な戦略を立てる上で役立ちます。

3. 儲かる米農家の品種選択と栽培方法の成功事例

農家が儲かる米作りには、市場のニーズに合った品種選択と、付加価値を高める栽培方法が鍵となります。この項目を読むと、高単価米 品種の選び方や、有機・減農薬栽培による付加価値向上の具体的な方法が理解でき、自身の米作りに活かすことができます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、市場競争に埋もれ、収益が伸び悩む可能性が高まるため、次の項目から詳細を見ていきましょう。

3-1. 高単価ブランド米の品種選択と差別化戦略

高単価米 品種の動向と、いかにして他と差別化を図るかを解説します。

3-1-1. プレミアム品種の市場動向と消費者のニーズ

近年、消費者の米に対するニーズは多様化しており、食味や安全性、栽培方法にこだわったプレミアム品種への需要が高まっています。例えば、「つや姫」「ゆめぴりか」「だて正夢」といった銘柄米は、その優れた食味やブランド力から、一般的な米よりも高単価で取引されています。これらの品種の市場動向を常に注視し、消費者が何を求めているのかを理解することが、儲かる米作りの第一歩です。

3-1-2. 地域ブランド米の創出と差別化ポイント:ストーリーテリング

既存のプレミアム品種を栽培するだけでなく、地域独自のブランド米を創出することも有効な差別化戦略です。特定の地域でしか栽培できない品種を選んだり、その地域の歴史や風土、米作りにかける農家の想いを伝える「ストーリーテリング」を通じて、消費者の心に響くブランドを築くことができます。例えば、「〇〇の清流で育った特別栽培米」といった具体的なアピールは、単価アップに繋がる可能性があります。

3-2. 有機・減農薬栽培による付加価値向上の実践

有機米や減農薬米は、高価格で販売できる可能性を秘めています。

有機JAS認証取得によって平均販売価格が20%向上したとの報告があります。 [根拠URL:https://www.maff.go.jp/j/jas/specific/y_organic.html]

これは、安全性や環境配慮への意識が高い消費者が増えていることを示しています。

3-2-1. 有機JAS認証取得の手続きとコスト:メリットとデメリット

有機JAS認証を取得するには、有機農業の基準に沿った栽培方法を実践し、第三者機関による厳格な審査を受ける必要があります。認証取得には、時間とコスト(検査費用、研修費用など)がかかるというデメリットがありますが、認証を得ることで「有機」表示が可能になり、高単価での販売や新たな販路開拓に繋がる大きなメリットがあります。消費者からの信頼を得る上でも非常に有効な手段です。

3-2-2. 有機・減農薬栽培の販売価格設定と顧客層の拡大

有機米や減農薬米は、通常の米よりも生産コストが高くなる傾向がありますが、その分、高い販売価格を設定できます。ターゲットとなるのは健康志向の高い層や、食の安全性に関心の高い消費者です。これらの顧客層にアプローチするためには、栽培方法へのこだわりや、安全性への取り組みを積極的にアピールすることが重要です。直売やECサイトを通じて、消費者と直接コミュニケーションをとることも顧客層拡大に繋がります。

3-3. 大規模稲作の収益モデル:年収1000万円農家の事例

年収1000万円を達成する大規模稲作の具体的な成功事例から、その戦略を学びます。これらの農家は、単に作付面積を広げるだけでなく、効率的な経営戦略と機械化投資を組み合わせている点が特徴です。

3-3-1. 法人化と規模拡大の効果:経営の安定化と税制メリット

年収1000万円を超える大規模米農家の多くは、法人化しています。法人化することで、個人経営では難しい大規模な資金調達が可能になり、農業機械の導入や農地の集積をスムーズに進められます。また、税制面での優遇や、社会保険の加入による従業員の安定化、経営の組織化による効率化も図れます。

3-3-2. 機械化投資のROI分析と最適な導入タイミング

大規模経営では、トラクター、田植え機、コンバインなどの大型農業機械への投資が不可欠です。しかし、闇雲に導入するのではなく、投資対効果(ROI)を綿密に分析し、経営へのプラスの影響を最大化する最適な導入タイミングを見極めることが重要です。例えば、最新のGPS搭載自動運転機械は初期費用が高いものの、労働時間の大幅な削減や精密農業による収量・品質向上を見込めるため、長期的な視点で見れば十分なリターンが期待できます。

年収1000万円を目指す米農家の成功事例については、以下の記事で詳しく解説しています。直販による販路開拓やブランド米戦略、スマート農業の導入などがわかり、具体的な成功戦略を学ぶ上で役立ちます。

4. 米の直売・ブランド化で収入アップを実現する販売戦略

農家が儲かる米作りには、従来の販路に頼らない直売やブランド化が不可欠です。この項目を読むと、ECサイトやふるさと納税を活用した販売戦略、加工品化による販路多角化の具体的な手法が理解でき、あなたの米の売上を大きく伸ばすことができます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、収益が米価の変動に左右されやすく、安定した経営が難しくなるため、次の項目から詳細を見ていきましょう。

4-1. ECサイト活用で売上3倍達成の方法

ECサイトでの米販売は、現代の販路拡大の主流です。全国の消費者に直接米を届けられるため、収益向上に直結します。

4-1-1. ECサイト構築の初期費用と運用コスト:おすすめのプラットフォーム

ECサイトを立ち上げるには、主に以下の方法があります。

| 方法 | 初期費用 | 運用コスト(月額) | おすすめのプラットフォーム | 特徴 |

| ASP型ECサイト | 無料〜数万円 | 数千円〜数万円 | BASE, STORES.jp, Shopify | 手軽に始められ、専門知識がなくても運営しやすい。デザインテンプレートも豊富。 |

| オープンソース型ECサイト | 数万円〜数十万円 | 数千円〜数万円(サーバー費用等) | EC-CUBE, WordPress + WooCommerce | 自由度が高いが、専門知識が必要。カスタマイズ性が魅力。 |

| フルスクラッチ開発 | 数百万円〜 | 数万円〜数十万円 | なし(自社開発) | 完全にオリジナルなサイトを構築できるが、費用・時間がかかる。 |

米農家が手軽に始めるなら、初期費用を抑えられるASP型ECサイトがおすすめです。商品登録から決済、発送まで一貫して行える機能が揃っています。

4-1-2. SEO・広告戦略:効果的な集客と販売促進

ECサイトを立ち上げただけでは、消費者はなかなか訪れてくれません。効果的な集客のためには、SEO(検索エンジン最適化)と広告戦略が不可欠です。SEOでは、「ブランド米名 通販」「有機米 直売」といったキーワードをサイト内の文章や商品情報に適切に盛り込み、検索エンジンからのアクセスを増やします。また、InstagramやFacebookなどのSNS広告、Google広告を活用して、ターゲットとなる消費者に直接アプローチすることで、売上を大きく伸ばすことができます。

ECサイトで売上3倍達成した農家サイト制作の成功事例と売上アップのコツについては、以下の記事で詳しく解説しています。ウェブサイトの作り方や集客の秘訣などがわかり、オンライン販売で年収を上げるためのヒントが得られます。

4-2. ふるさと納税を活用した販路拡大の具体的手順

ふるさと納税は、販路拡大だけでなく、ブランド認知度向上にも貢献する強力なツールです。

2024年度、ふるさと納税経由の米販売額が前年対比25%増加しています。 [根拠URL:https://www.soumu.go.jp/main_content/000803202.pdf]

この成長市場に参入しない手はありません。

4-2-1. 商品登録と返礼品設定のポイント:魅力的な商品開発

ふるさと納税で米を出品するには、まず自治体を通じて各ふるさと納税サイトに商品を登録します。返礼品として提供する米は、単に量が多いだけでなく、ブランド米、有機米、特別栽培米といった付加価値の高いものを選ぶことで、寄付者の選択肢に入りやすくなります。また、食べ比べセットや、地域の特産品との組み合わせなど、魅力的な返礼品設定を工夫することも重要です。

ブランド米の開発や価格設定には、以下の記事にまとめた農産物の価格設定方法と利益最大化戦略も非常に役立ちます。原価計算の具体的方法や販路別の価格設定などがわかり、高単価販売を実現する上で役立ちます。

4-2-2. プロモーション手法と成功事例:SNS活用・イベント出展

ふるさと納税サイト以外にも、自身のSNSでふるさと納税の返礼品として米を出品していることを発信したり、地域のイベントに出展して米の試食と合わせてふるさと納税をPRしたりするのも効果的です。例えば、特定のブランド米を前面に出し、栽培方法や農家の想いを伝えることで、寄付者の共感を呼び、継続的な寄付に繋がる成功事例が多く見られます。

4-3. 契約栽培・加工品化による販路多角化とブランディング戦略

契約栽培や加工品化は、米価相場変動のリスクを抑え、安定した収益を生み出す経営戦略です。

4-3-1. 加工品開発の事例:米粉・日本酒・米油など高付加価値化

米をそのまま販売するだけでなく、米粉、日本酒、米油、米麹、玄米茶などの加工品にすることで、高付加価値化が図れます。これにより、米の新たな需要を創出し、販路を多角化できます。例えば、グルテンフリー需要の高まりから米粉のニーズが増加しており、パンや麺、お菓子への利用が広がっています。飲食店や食品メーカーとの連携も有効な手段です。

ブランド米の開発や価格設定には、以下の記事にまとめた農産物の価格設定方法と利益最大化戦略も非常に役立ちます。原価計算の具体的方法や販路別の価格設定などがわかり、高単価販売を実現する上で役立ちます。

4-3-2. 契約先との利益分配モデルと安定した取引関係の構築

契約栽培は、食品メーカーや外食産業、スーパーマーケットなどと事前に販売価格と数量を約束する取引形態です。これにより、米価下落のリスクを回避し、安定した収入源を確保できます。契約先との間で公平な利益分配モデルを構築し、長期的な信頼関係を築くことが、安定経営の鍵となります。高品質な米を安定的に供給することで、次年度以降の契約にも繋がりやすくなります。

ECサイトで売上3倍達成した農家サイト制作の成功事例と売上アップのコツについては、以下の記事で詳しく解説しています。ウェブサイトの作り方や集客の秘訣などがわかり、オンライン販売で年収を上げるためのヒントが得られます。

5. スマート農業で変わる米作りの未来と導入効果

スマート農業は、米作りの効率化と収益向上に大きく貢献します。この項目を読むと、スマート農業の具体的な導入事例とその収益効果、労働時間の削減効果が理解でき、あなたの米作りを未来志向の経営へと転換させるヒントを得られます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、労働力不足や生産コスト高騰といった課題に直面し続け、持続可能な農業経営が難しくなるため、次の項目から詳細を見ていきましょう。

5-1. ドローン・AI活用による精密農業の収益効果

ドローンやAIは、精密農業の実現を可能にし、コスト削減と品質向上をもたらします。

5-1-1. ドローン散布のコストと効果:農薬・肥料の最適化

ドローンを使った農薬や肥料の散布は、従来の有人ヘリコプターや地上からの散布に比べ、コストを抑えつつ、より正確に広範囲の圃場を効率的にカバーできます。必要な場所に、必要な量だけ散布することで、資材費の無駄をなくし、環境負荷も低減できます。また、労働時間の削減にも大きく貢献します。

5-1-2. AI画像解析による病害虫早期発見と的確な対策

ドローンで撮影した圃場の画像をAIが解析することで、病害虫の発生や生育不良の兆候を早期に発見できます。これにより、問題が広がる前にピンポイントで農薬を散布するなど、的確な対策を講じることが可能になります。早期発見・早期対策は、被害を最小限に抑え、収量の安定化と品質向上に直結し、結果的に収益を守ることに繋がります。

持続可能かつ高効率な栽培を目指すなら、以下の記事にまとめた有機農業×スマート農業【持続可能&高効率栽培】も参考になるでしょう。IoT機器・センサー設置やドローン・ロボットによる省力化などがわかり、最先端技術を活かした稲作のヒントが得られます。

5-2. 自動運転コンバイン導入で労働時間30%削減事例

自動運転技術の導入は、労働力不足の解消と大幅な省力化に繋がります。特にコンバインのような大型農業機械の自動運転化は、収穫作業の効率を飛躍的に高めます。

5-2-1. 機械導入コストと回収シミュレーション:投資対効果の評価

自動運転コンバインの導入コストは高額ですが、これにより削減される労働時間(人件費)や、夜間・悪天候時でも作業を進められることによる収穫適期の拡大、作業の精度向上による収量ロスの低減といったメリットを総合的に評価し、投資対効果を算出することが重要です。長期的な視点で見れば、人件費削減や作業効率向上による収益増で、十分なリターンが期待できます。

5-2-2. オペレーション人員のシフト最適化と働き方改革

自動運転機械が導入されることで、一部の作業は機械に任せられるようになり、農家はより高度な判断や管理業務に時間を充てられるようになります。これにより、季節的な労働時間の偏りを解消し、労働力のシフト最適化を図ることが可能です。結果として、農家の働き方改革にも繋がり、新規就農者の呼び込みや、既存農家の離農防止にも貢献します。

5-3. IoT・データ分析による品質向上と安定生産の実現

IoTセンサーとデータ分析は、米の品質向上と安定生産を可能にします。

5-3-1. センサー導入による土壌・水管理の最適化:収穫量・品質向上

圃場に設置したIoTセンサーが、土壌の水分量、温度、養分状態などをリアルタイムで計測し、データを送信します。このデータを基に、AIが適切な水管理や施肥のタイミングを指示することで、米の生育状況を最適化し、収穫量の安定と品質向上を実現します。例えば、水不足による生育不良や、過剰な水分による根腐れを防ぎ、食味の良い米を安定的に生産できます。

5-3-2. データ活用の運用体制構築と意思決定への反映

スマート農業の真価を発揮するには、収集したデータを単に見るだけでなく、それを経営の意思決定に反映させる運用体制を構築することが重要です。データに基づいた客観的な分析により、これまでの経験と勘に頼っていた米作りを、より科学的で効率的な経営へと進化させられます。例えば、過去のデータから最適な施肥量や水管理方法を導き出し、次年度の作付け計画に活かすといったことが可能になります。

6. 新規就農で米作り成功するための補助金・支援制度活用法

新規就農者が米作りで成功するためには、補助金や支援制度の活用が不可欠です。この項目を読むと、利用できる補助金や融資制度の種類、そして初期投資を抑えつつ失敗リスクを回避するための具体的な方法が理解でき、あなたの新規就農への道のりを力強くサポートします。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、資金面で事業が頓挫したり、適切な支援を受けられずに失敗する可能性が高まるため、次の項目から詳細を見ていきましょう。

6-1. 農業補助金一覧と申請のポイント【2025年版】

利用できる補助金の種類と、申請の際の重要なポイントを解説します。

新規就農者向け補助金は最大300万円支給される制度があります。 [根拠URL:https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/youth/nougyoshien.html]

これは新規就農を検討している方にとって、非常に大きな支援となります。

6-1-1. 国の主要補助金制度:農業次世代人材投資資金など

国の主要な農業補助金制度として、農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)があります。これは、就農初期の生活費や研修費を支援するもので、最長5年間、年間最大150万円(夫婦で就農の場合は最大225万円)が交付されます。他にも、経営開始型給付金や、農業機械の導入を支援する補助金など、様々な制度があります。これらの制度を上手に活用することで、初期投資や生活費の不安を軽減できます。

米作りの具体的な仕事内容や就農方法、やりがいを理解することは、就農を成功させる上で重要です。以下の記事にまとめた米農家の仕事内容【ルーティン】年収・なり方・資格・やりがいまでも参考になるでしょう。年間スケジュールや未経験から米農家になるにはなどがわかり、就農前の情報収集に役立ちます。

6-1-2. 地方自治体の支援メニュー:地域独自の補助金・融資

国だけでなく、各地方自治体も新規就農者を対象とした独自の支援メニューを設けています。例えば、農地の斡旋、農業機械の購入補助、研修制度の提供、低金利の融資制度など、内容は多岐にわたります。就農を検討している地域の市町村役場や農業委員会に問い合わせ、どのような支援があるのかを事前に確認することが重要です。地域によっては、移住支援と合わせて農業支援を行っている場合もあります。

米作りに活用できる農業補助金については、以下の記事にまとめた農業補助金一覧と申請のポイント【2025年版】で詳しく解説しています。申請の流れと注意点や採択事例などがわかり、資金面の不安を解消し、スムーズな就農を可能にする上で役立ちます。

6-2. 新規就農者向け融資制度と初期投資を抑える方法

初期投資をいかに抑えるか、新規就農における重要な課題です。特に米作りは、機械や農地の取得に多額の資金が必要となる場合があります。

6-2-1. 農協・日本政策金融公庫融資の特徴と申請条件

新規就農者が農業を始める際に利用できる主な融資制度として、農協(JA)が提供する農業資金や、日本政策金融公庫の青年等就農資金などがあります。日本政策金融公庫の青年等就農資金は、無利子または低金利で利用できることが多く、新規就農者にとって非常に有利な融資制度です。これらの融資を受けるには、農業経営計画書の提出や、一定の要件を満たす必要があります。

米作りに活用できる農業補助金については、以下の記事にまとめた農業補助金一覧と申請のポイント【2025年版】で詳しく解説しています。申請の流れと注意点や採択事例などがわかり、資金面の不安を解消し、スムーズな就農を可能にする上で役立ちます。

6-2-2. 自己資金ゼロからの始め方:賃貸農地・中古機械の活用

自己資金が少ない場合でも、米作りを始める方法はあります。例えば、農地を借りる「賃貸農地」を活用すれば、農地購入にかかる多額の初期投資を削減できます。また、農業機械についても、新品ではなく中古機械の購入を検討したり、地域の農家から借りたり、共同利用することで、初期費用を抑えることが可能です。無理のない範囲で規模をスタートし、徐々に拡大していく戦略も有効です。

米作りの具体的な仕事内容や就農方法、やりがいを理解することは、就農を成功させる上で重要です。以下の記事にまとめた米農家の仕事内容【ルーティン】年収・なり方・資格・やりがいまでも参考になるでしょう。年間スケジュールや未経験から米農家になるにはなどがわかり、就農前の情報収集に役立ちます。

6-3. 研修制度と地域連携で失敗リスクを回避する戦略

新規就農の失敗リスクを減らすためには、実践的な研修と地域コミュニティとの連携が重要です。

6-3-1. 企業・JAが提供する研修プログラム:実践的な技術習得

新規就農者向けの研修制度は、国や地方自治体、JA、一部の農業法人などが提供しています。これらの研修では、米作りの基本的な栽培技術はもちろん、農業経営のノウハウ、機械の操作方法、病害虫対策など、実践的な知識とスキルを体系的に学ぶことができます。座学だけでなく、実際の圃場で作業を体験できる実習が豊富な研修を選ぶことで、より実践的な能力を身につけられます。

6-3-2. 地域コミュニティとの共同事業・情報交換:課題解決とノウハウ共有

就農した地域で、地域の農家やJAと積極的に連携することは、新規就農者にとって非常に重要です。地域の農家から直接栽培ノウハウや地域の特性に関する情報を得たり、共同作業に参加したりすることで、地域に溶け込み、困った時に助け合える関係を築けます。また、共同事業を通じて資材の共同購入や機械の共同利用を進めることで、コスト削減や効率化にも繋がります。

米作りに活用できる農業補助金については、以下の記事にまとめた農業補助金一覧と申請のポイント【2025年版】で詳しく解説しています。申請の流れと注意点や採択事例などがわかり、資金面の不安を解消し、スムーズな就農を可能にする上で役立ちます。

7. 米農家が避けるべき赤字の原因と相場変動・リスク対策

米農家が赤字に陥る原因を理解し、米価相場変動などのリスクに備えるための対策を解説します。この項目を読むと、米作経営における潜在的なリスクを特定し、それらに対する具体的な対策を講じることで、安定した収益を確保できるでしょう。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、米価下落や天候不順といった予期せぬ事態によって、経営が立ち行かなくなる可能性が高まるため、次の項目から詳細を見ていきましょう。

7-1. 小規模米農家が陥りやすい赤字パターンと改善策

特に小規模経営で発生しやすい赤字の原因と、その改善策を具体的に示します。小規模米農家は、規模の経済が働きにくいため、コストをいかに抑えるかが重要です。

7-1-1. コスト高と販売価格ミスマッチ:適切な価格設定の重要性

小規模米農家は、大量仕入れによる資材費の割引が効かないなど、相対的に生産コストが高くなりがちです。それにも関わらず、市場価格に引きずられて安価で販売してしまうと、赤字に陥る可能性が高まります。改善策としては、有機栽培や特別栽培といった高付加価値化を図り、直売やECサイトで適正な販売価格を設定することが重要です。また、自身の米の品質や特徴を明確に伝え、消費者に価値を理解してもらうためのブランディングも欠かせません。

7-1-2. 労働力不足による追加コストと省力化への転換

小規模農家でも、高齢化や後継者不足から労働力不足に陥ることがあります。外部に作業委託すると追加コストが発生し、収益を圧迫します。これを防ぐためには、可能な範囲でのスマート農業技術の導入(例:自動給水システム)、共同作業への参加、省力化型の栽培方法への転換を検討しましょう。例えば、直播栽培への切り替えは、育苗や田植えの手間を削減できます。

米農家が儲からない理由と課題克服のコツについては、以下の記事でさらに詳しく解説しています。生産コスト高騰の背景や労働力不足、具体的な解決策などがわかり、経営の安定化に役立ちます。

7-2. 米価下落・相場変動リスクへの具体的対策

米価の相場変動は、稲作経営にとって大きなリスクです。市場価格に左右されずに安定した収益を得るための対策を講じることが重要です。

契約栽培契約により販売価格を安定化させた事例がJAのレポートで紹介されています。 [根拠URL:https://www.ja-group.jp/activity/contracts.html]

これは、米価下落に対する有効な対策の一つです。

7-2-1. 契約栽培による価格保証:安定した収入源の確保

契約栽培は、食品加工業者や外食産業、スーパーマーケットなどと事前に米の販売価格と数量を取り決めることで、米価下落の影響を受けずに安定した収入源を確保できる戦略です。特に、食味の良いブランド米や有機米は、契約栽培の需要が高いため、積極的にアプローチしてみましょう。JAが提供する契約栽培の枠組みを活用するのも一つの方法です。

7-2-2. 製粉・加工で付加価値を維持:多様な製品展開

米をそのまま出荷するだけでなく、米粉、日本酒、米油、米麹といった加工品にすることで、米価下落の影響を受けにくく、高付加価値で販売することが可能になります。例えば、米粉はグルテンフリー志向の高まりから需要が拡大しており、新たな販路を開拓できます。加工品は、米の品質が多少落ちた場合でも、付加価値を付けて販売できるため、リスク分散にも繋がります。

7-3. 病害虫対策・天候リスクと農業保険の活用法

自然災害や病害虫は避けて通れないリスクです。適切な対策で被害を最小限に抑え、万一の事態に備えましょう。

7-3-1. 防虫・防病の最新技術と予防策:被害を未然に防ぐ

病害虫対策には、スマート農業技術の活用が有効です。AIによる画像解析で病害虫の早期発見・診断を行い、ドローンによるピンポイント散布で効率的な防除が可能です。また、耐病性のある品種の選択、適切な水管理や施肥による稲の健全な生育促進、輪作や作付け時期の調整など、予防的な栽培方法を徹底することで、被害を未然に防ぎ、農薬の使用量を減らすこともできます。

7-3-2. 気象災害に備える保険プラン:収入保険・農業共済の活用

台風、豪雨、干ばつなどの気象災害は、米作に甚大な被害をもたらす可能性があります。これらの天候リスクに備えるためには、農業保険の活用が非常に重要です。国の収入保険制度は、自然災害だけでなく、米価下落などによる収入減少も補償の対象となります。また、農業共済制度は、風水害や病害虫などによる収量減少を補償する保険です。これらの保険プランに加入することで、万一の災害時にも経営の安定を図ることができます。

8. 米作りで成功するノウハウを活用して、理想の農業経営を実現しよう

本記事で解説した儲かる米作りのノウハウを活用すれば、「米農家は儲からない」という常識を覆し、あなたの理想の農業経営を実現できるはずです。

8-1. 米作で収益を増やすための戦略を再確認

米作で収益を増やすためのポイントは以下の通りです。

- 高単価品種の選択と差別化戦略でブランド力を高める

- 有機・減農薬栽培で付加価値を向上させる

- ECサイトやふるさと納税を活用した直売で販路を拡大する

- 契約栽培や加工品化で販路を多角化し、収益を安定させる

- スマート農業(ドローン、AI、自動運転)を導入し、コスト削減と効率化を図る

これらの戦略は、単独で行うよりも組み合わせることで、より大きな収益向上効果が期待できます。

8-2. 新規就農を目指すなら補助金と成功事例を参考に一歩踏み出そう

新規就農は大きな挑戦ですが、適切な準備と支援制度の活用で成功への道は開けます。

- 農業補助金や融資制度(農業次世代人材投資資金、青年等就農資金など)を積極的に活用し、初期投資や生活費の不安を軽減しましょう。

- 成功事例から学び、ご自身の米作りに活かせるヒントを見つけましょう。特に、直売やブランド化、スマート農業を積極的に取り入れている農家の事例は参考になります。

- 研修制度に参加したり、地域の農家との共同事業を通じて、実践的な知識やスキルを習得し、失敗リスクを回避しましょう。

勇気を持って一歩踏み出し、あなたの米作りの夢を現実のものにしてください。

米作りで成功するノウハウについては、以下の記事にまとめた米農家が儲かるは嘘?年収・収益の実態と成功戦略、稼ぐコツとはでさらに詳しく解説しています。成功戦略や赤字の原因と対策などがわかり、『儲からない』というイメージを払拭する上で役立ちます。

8-3. 経営改善の課題を乗り越え、高収益な米農家になるための挑戦を始めよう

現在の経営に課題がある方も、コスト削減、販路開拓、新しい技術の導入を通じて、高収益な米農家へと挑戦してください。

- 自身の農業経営費を詳細に分析し、コスト削減の余地がないかを見直しましょう。特に、共同購入や省エネ設備の導入は効果的です。

- 米価下落や天候リスクに備え、契約栽培や農業保険の活用を検討しましょう。

- 常に新しい技術や市場動向にアンテナを張り、変化に対応できる柔軟な経営を目指しましょう。

あなたの米作りが、豊かな実りをもたらし、理想の農業経営を実現することを願っています。もし、具体的な経営戦略についてさらに詳しく知りたい点があれば、お気軽にご相談ください。

米作りで成功するノウハウについては、以下の記事にまとめた米農家が儲かるは嘘?年収・収益の実態と成功戦略、稼ぐコツとはでさらに詳しく解説しています。成功戦略や赤字の原因と対策などがわかり、『儲からない』というイメージを払拭する上で役立ちます。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。