農家の「採用難(さいようなん)」とは、採用活動において、応募者の母集団形成が難しかったり、採用率が下がったりすることで、人材の確保が困難になっている状況を指します。農家経営においても例外ではなく、この状況を放置すると、人手不足が深刻化し、既存の従事者の離職が増加するなど、最悪の場合は倒産に至るリスクも高まります。

「求人を出しても応募が来ない」「やっと採用できても、すぐに辞めてしまう」という農家に向け本記事では、農園が直面する採用難の基本的な知識と、対処法をわかりやすく解説します。データに基づいた採用難の現状分析、農家経営規模別の採用難の特徴、採用が難しくなる根本原因の4つ、そして6つの具体的な採用手法を紹介。さらに、新規就農者支援や農家減少への対策など、国と自治体が推進している支援施策も網羅しています。

本記事を読むメリット

- 採用課題が明確になる:自農場がなぜ採用難に陥っているのか、その根本原因を特定できます。

- 実践的な対策が手に入る:SNS採用からダイレクトリクルーティング、採用代行まで、6つの具体的な手法を学べます。

- 長期的な経営戦略が立てられる:新規就農者支援制度やスマート農業の活用など、持続可能な農業経営の道筋が見えてきます。

- 国の支援制度が理解できる:経営開始資金や青年等就農資金など、あなたが活用できる支援施策が分かります。

本記事で紹介する対策で農家の採用難を打開し、農業経営の安定化と成長へつなげましょう。

目次

農家が直面する「採用難」とはどのような状況か

農家が直面する採用難とは、具体的に以下のような状態に陥り、採用が難しいと感じる状況のことです。

- 募集している求人枠に対し、応募者の数が不足している

- 選考プロセスを進めても、応募者が求める要件や質に達していない

- 採用スケジュールに遅れが生じ、計画通りに人員を配置できない

農家での採用難が続くと、事業の停滞を招き、経営危機のリスクが高まってしまいます。

農家経営にもたらされる採用難の悪影響

農家の採用難は、農家経営に以下のような深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。

- 人手が足りず、既存の農業従事者一人ひとりへの業務負荷が増大する

- 長時間労働や過重な業務が常態化し、既存従事者のモチベーションや生産性が低下する

- 業務負担の増加と意欲の低下により、離職者が増加する

- 人手不足によって採用活動自体にリソースを割けなくなり、採用難がさらに深刻化するという悪循環に陥る

農家の採用難は既存従事者の生産性低下を招き、さらなる採用難へと繋がる恐れがあります。この状況を改善できなければ、労働環境の悪化や離職率の上昇が続き、最終的には農業生産性の低下と経営危機に直結することになります。

農家業界における採用難の現状|農業労働市場データで見る

農家業界における採用難の現状について、厚生労働省や農林水産省などが公表しているデータを基に、2つの観点から紹介します。

- 採用難を感じている農業関連企業が多い業界セグメント

- 農業経営規模別に見た採用難の状況

農家の採用難に関するこれらの客観的なデータを確認することで、「自農場は採用難に陥りやすい規模だから、採用基準や労働条件を早急に見直そう」といった、市況を考慮した対策を立てられるようになります。

農家を含む建設業・農業分野での採用難の実態

農家を含む農業・林業分野での採用難について、厚生労働省の「労働経済動向調査(令和7年5月)の概況」によれば、「建設業」や「農業」といった業界で、特に採用難と感じる企業が多いことが示されています。

| 業界 | 労働者過不足判断D.I.※ |

| 学術研究・専門・技術サービス業 | 59 |

| 建設業 | 58 |

| 農業・林業 | 57 |

| 情報通信業 | 57 |

| 運輸業・郵便業 | 55 |

農家を含むこれらの業界で採用難が顕著な理由として、「業務に高度な専門スキルが求められる」ことや、「柔軟な働き方を確保しにくい」といった点が考えられます。農家においても、農業技術の習得に時間がかかること、季節による労働時間のばらつきなどが採用難を招いています。

農業経営規模別に見る農家の採用難の状況

農業経営規模別に見る農家の採用難について、内閣府・財務省の「法人企業景気予測調査(令和7年7~9月期調査)」によると、特に中規模農家経営が採用難を感じていると考えられます。

| 経営規模 | 従業員数判断BSI※ |

| 中規模農家経営 | 35.1 |

| 大規模農業法人 | 30.3 |

| 小規模農家 | 28.6 |

| 大規模施設野菜農家 | 19.3 |

農家の採用難における中規模農家経営の特徴として、大規模法人農家ほどの知名度や待遇面での優位性を持っておらず、一方で小規模農家よりも高い人材要件を設定する傾向があるため、採用の難易度が上がりやすいと考えられます。

なぜ農家では採用難が起こるのか? 農業における人手不足の根本原因

農家での採用難について、人手不足や採用難を引き起こす主な要因として、以下の4点を解説します。

- 農業従事者の高齢化と生産年齢人口の減少

- 農業労働市場における売り手市場の常態化

- 働き手における価値観の多様化と農業への価値観のズレ

- 適切な農家採用活動ができていない

農家の採用難における自農場の課題を正確に把握するため、これらの背景を確認しましょう。

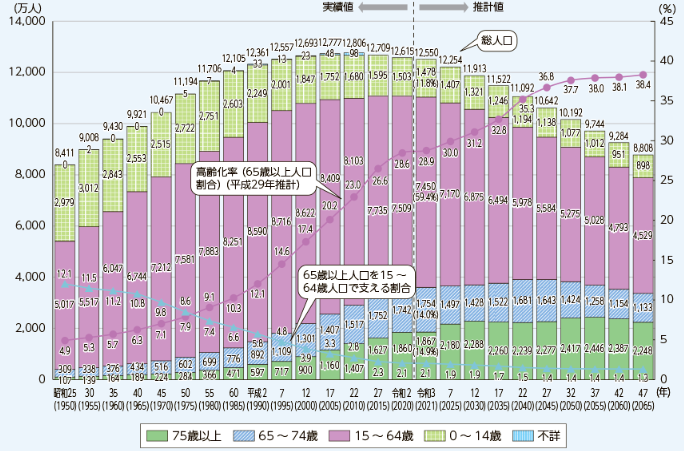

農業従事者の高齢化と生産年齢人口の減少

農業従事者の高齢化と生産年齢人口の減少は、採用難の一因となっています。日本の生産年齢人口(15~64歳)が減少傾向にあることで、採用のターゲットとなる若年層の母集団の形成自体が難しくなっています。特に農業分野では、既存従事者の高齢化が進行し、新規就農者の数が追いついていません。内閣府の「令和4年版高齢社会白書」によれば、日本の生産年齢人口は2010年頃から減少が続いています。

農家の採用難は生産年齢人口が減れば、採用競争が激化することで深刻化します。このような状況下で、採用活動の改善方法が分からなかったり、採用コストを十分かけられなかったりする農家は、採用難に陥りやすくなります。

農業労働市場における売り手市場の常態化

農業労働市場における売り手市場の常態化により、求職者側が優位となる「売り手市場」であることも、農家の採用難の要因です。厚生労働省の「一般職業紹介状況(令和7年8月分)について」を見ると、2025年8月の有効求人倍率は1.20倍です。この数値が1.0倍を上回ると、求職者1人に対して1件以上の求人がある状態、すなわち「売り手市場」と判断できます。

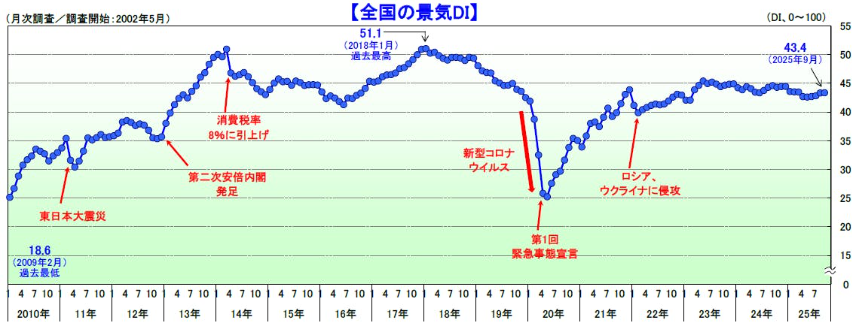

農家の採用難は、帝国データバンクの「2025年9月の景気動向調査」によれば、2020年以降、景気は回復傾向にあることからも影響を受けています。景気が回復すると「事業を拡大するために採用人数を増やしたい」と考える企業や農場が増え、結果として採用競争が激化します。

農家の採用難において、有効求人倍率や景気の動向が売り手市場を形成し、採用難の原因となっています。

働き手における価値観の多様化と農業への価値観のズレ

働き手における価値観の多様化と農業への価値観のズレにより、働き方やライフスタイルに関する価値観の変化に対応できない農家も、採用難に陥る可能性があります。現代の求職者は、以下のように多様な価値観を持っています。

- 年功序列ではなく、実力に基づいた評価を望む

- 状況に応じてフレックスタイムや在宅勤務で働きたい

- 研修や副業を通じて、積極的にスキルアップを図りたい

- 仕事とプライベートの時間を明確に分け、私生活を充実させたい

農家の採用難は、求職者の価値観が多様化しているため、評価制度や労働環境が旧態依然のままだと、応募者を集めること自体が難しくなります。特に農業分野では、季節労働やシーズナルな勤務形態が一般的であり、求職者の多様な働き方ニーズとのズレが採用難を招いています。

適切な農家採用活動ができていない

適切な農家採用活動ができていないことにより、自農場の魅力や労働条件などを求職者に正しく発信できていないと、母集団形成がうまくいかなかったり、採用後のミスマッチが生じたりして、採用難に陥ります。例えば、そもそも農場の存在を知られていなければ応募に繋がりません。また、どのような人材を求めているかが不明確だと、要件に合わない人材からの応募が増え、ミスマッチが多発します。

農家の採用難において、「採用基準が曖昧」「選考プロセスが非効率」といった理由で選考スケジュールが遅延すると、採用率は低下します。なぜなら、先に他社から選考結果の連絡が来れば、候補者はそちらへ入社してしまう可能性が高いからです。

【新規就農者・季節労働者向け共通】農家の採用難を解消するための有効な対策

農家の採用難を解消するための有効な対策として、以下の4つの対策が有効です。

- 農家の労働条件を見直す

- 採用プロセスを改善する

- 農場情報を積極的に発信する

- 新しい採用手法を導入する

農家の採用難対策として、これらの対策は、母集団形成の強化、ミスマッチの防止、そして離職率の低減に繋がります。

農家の労働条件を見直す

農家の労働条件を見直すことは、採用難を乗り越えるために、農場の魅力を高めるための労働条件の改善が不可欠です。具体的には以下のような取り組みが考えられます。

- 農業技術習得支援制度や各種手当を充実させる

- 成果に応じたインセンティブ制度を導入する

- 時短勤務や育児・介護休業制度を拡充する

- 在宅勤務やフレックスタイム制を導入する

- 副業や兼業を許可する

農家の採用難解消のため、これらを整備して農場の魅力を高めれば、より多くの求職者の関心を引くことができます。ただし、改善を行う際は、「その条件が求職者のニーズと合致しているか」そして「既存の従事者が不公平感を抱かないか」という点に注意が必要です。

農家の選考プロセスを改善し採用率を高める

農家の選考プロセスを改善し採用率を高めるには、理想に近い人材を確実に採用するために、選考プロセス自体の見直しも重要です。

| 改善方法 | 取組内容 |

| ターゲット人材の明確化 | ・農業技術やスキルを「必須(must)」「歓迎(want)」に分類する ・求人票に「歓迎する人物像」を具体的に記載する |

| 選考スピードの最適化 | ・「書類審査の結果は3日以内に連絡する」などスピードを意識する ・選考工程を可視化し、非効率な部分を削減する ・Web面接ツールなどを導入し効率化を図る |

| 評価基準の統一 | ・評価シートを作成し、採点基準を明確にする ・合否判定会議で、評価の根拠を担当者同士ですり合わせる |

| 候補者のフォロー強化 | ・候補者一人ひとりに寄り添った対応(電話面談、農場見学など)で不安を解消し、入社意欲を高める |

| データ活用による改善 | ・選考通過率や内定承諾率などのデータを分析し、改善策を講じる ・競合農場の労働条件や採用活動を分析し、対策を立案する |

農家の採用難改善のため、これらの取り組みにより、候補者はストレスなく選考に進めるため、途中辞退や農場イメージの悪化といったリスクを抑えられます。また、評価者による認識のズレを防ぎ、自農場が本当に求める人物を確保しやすくなります。

農家の採用難解消において、採用データを分析し改善を重ねることで、長期的に採用活動の質を高め、採用難の状況を打開しやすくなります。

農場情報を積極的に発信する

農場情報を積極的に発信することは、認知度アップ、ミスマッチ防止、そして「自農場のファン」を増やすために欠かせません。

- 農場サイトに、農業従事者の一日のスケジュールや先輩インタビューを掲載する

- SNSを活用し、これまで接点のなかった新しい層にアプローチする

- 求人票に、具体的な農業内容、給与、キャリアパスなどを明記する

- 座談会やインターンシップを開催し、農場のリアルな雰囲気を感じてもらう

農家の採用難対策として、こうした情報発信は、求職者が「働くイメージ」を具体化する助けとなり、ミスマッチの防止に繋がります。また、「どのような人材を求めているか」を明確に伝えることで、要件に合った人材からの応募を増やしやすくなります。

農家の採用難改善において、SNSやオウンドメディアで有益な農業情報やユニークな動画を発信することは、ブランディングや応募促進にも効果的です。

新しい農家採用手法を取り入れる

新しい農家採用手法を取り入れることにより、長期間、同じ採用手法を続けている場合、新しい方法を導入することで採用難を打開できる可能性があります。

農家の採用難対策として、例えば、企業側からアプローチする「ダイレクトリクルーティング」の導入、ターゲットを地方学生や第二新卒にまで広げること、あるいは外部の専門サービスを活用することで、採用成果を高められるかもしれません。

農家の採用難打開のため、次項では、採用難の打開に役立つ具体的な採用手法を紹介します。

農家の採用難打開に役立つ採用手法6選

農家の採用難打開に役立つ採用手法として、従来の採用手法に加えて、以下の6つの手法を導入することで、農家の採用難を乗り越えられる可能性があります。

- SNS採用

- ダイレクトリクルーティング

- リファラル採用

- 人材紹介サービス

- 地方採用

- 採用代行(RPO)

農家の採用難解消のため、自農場の採用課題に合った手法を見つけ、採用難からの脱却を目指しましょう。

SNS採用|TikTok・Xなどで農場認知拡大・ファン化を促進

SNS採用は、「若手層からの応募が少ない」「農場の認知度が低い」といった課題を持つ農家にとって、採用難の解決策となります。

SNS採用とは、TikTok、X(旧Twitter)、Instagramなどを用い、動画や投稿を通じて農場の魅力を発信しながら人材を募集する手法です。

SNS採用のメリット

- 素早く、幅広い求職者層に情報を届けられる

- 拡散力が高く、情報が広がりやすい

- 年齢・性別・地域などでターゲティングした広告配信が可能

- コメントやDM(ダイレクトメッセージ)で候補者と直接やりとりできる

- 表示回数やクリック数などのデータを取得・分析できる

農家の採用難対策として、SNSを上手く活用すれば、コンテンツが短期間で拡散され、大きな成果を得られる可能性があります。成果を最大化するには、求職者が「見たい」「魅力的だ」と感じる農業情報を発信することが重要です。

農家の採用難解消において、特に「若手の採用を強化したい」農家の場合、TikTok採用が適しています。利用者が10代~30代に多く、おすすめフィード機能による自然な接触も期待できるため、求める人材に近い層を効率良く集められます。

ダイレクトリクルーティング|LinkedIn・ビズリーチなどで農業専門職に直接アプローチ

ダイレクトリクルーティングは、農業技術者や専門職の採用で悩んでいる農家にとって、採用難の有効な解決策となります。

これは、LinkedInやビズリーチといったプラットフォームを使い、農場側から求職者へ直接アプローチする採用手法です。

ダイレクトリクルーティングのメリット

- スキルや農業経験を確認し、理想に近い人材に直接アプローチできる

- 他社を介さないため、自農場のペースで採用活動を進めやすい

- 成果報酬型のサービスが多く、無駄なコストが発生しにくい

農家の採用難対策として、自農場の要件に合う人材へ能動的にアプローチできるため、成果に繋がりやすい手法です。ただし、導入初期はスカウト送付などの手間がかかり、ノウハウも必要なため、成果が出るまでに時間がかかることもあります。

リファラル採用|農業経営者の紹介により質・定着率を高める

リファラル採用は、採用後のミスマッチが多く、定着率の低さが農家の採用難の原因となっている場合に有効な手法です。

リファラル採用とは、自農場の従事者の知人やネットワークを通じて候補者を紹介してもらう手法です。

リファラル採用のメリット

- 候補者が事前に農場の経営方針や仕事内容を深く理解した上で応募してくれる

- 選考プロセスの短縮や、入社後の高い定着率が期待できる

- 紹介料をインセンティブとして支払う形式がとれるため、コストを抑えられる

農家の採用難対策として、高い定着率とコスト効率を両立できる可能性がありますが、運用開始には社内体制の整備が不可欠です。また、紹介者のネットワークが偏ると母集団も限定されてしまうため、多様な層から紹介を促す仕組み作りが重要です。

人材紹介サービス|農業人材に特化した条件で紹介を受ける

人材紹介サービスは、「採用活動に割ける農場内リソースがない」「必要な農業スキルを持つ人材が見つからない」という悩みを持つ農家の採用難解消に有効です。

これは、人材紹介会社が、農場のニーズに合致する候補者を選定し、紹介するサービスです。面接日程の調整や合否連絡なども代行してくれるため、自農場のリソース確保にも繋がります。

農家の採用難対策として、多くが成果報酬型のため、「採用が決定した分だけ費用を払いたい」農家にも適しています。ただし、紹介手数料が高額になりやすい点や、アプローチできる層が紹介会社のネットワークに依存する点には注意が必要です。

地方採用|新しい層へのアプローチと農業での地方ブランディング

地方採用は、都市部での採用競争に苦戦している農家や、母集団形成自体に課題を感じている農家の採用難解消に有効な手法です。

地方在住の求職者や、Uターン・Iターン希望者を対象とする採用手法です。採用後は、農場の拠点へ移住してもらうか、リモートワークで地方在住のまま勤務してもらう形が一般的です。

地方採用のメリット

- 都市部とは異なる、新たな層にアプローチできる

- 都市部と比較して、採用難易度やコストの面で優位性がある場合がある

- 地方における農場のブランディング効果が期待できる

農家の採用難対策として、地方採用を成功させるには、交通費の補助やオンライン面接の導入など、地方在住者への配慮が不可欠です。採用後に移住が必要な場合は、移住支援制度を整えるなど、定着を見据えたサポート体制を構築しましょう。

採用代行(RPO)|農家の採用業務のアウトソーシング

採用代行(RPO)は、農場内のリソース不足やノウハウ不足によって採用難に陥っている農家に適した手法です。

RPO(Recruitment Process Outsourcing)とは、採用に関連する業務を幅広く代行してもらえるサービスです。

代行可能な業務例

- 採用戦略の立案支援

- 採用要件の定義

- 求人媒体の選定

- 応募者の管理

- 面接の設定

- 候補者のフォロー

- 定期レポートの作成

- 課題の抽出と改善提案

農家の採用難対策として、RPOを導入する際は、委託する業務範囲と成果指標を明確にし、委託先との密なコミュニケーション体制を築くことが成功の鍵です。「内定者フォローまで任せたかったのに対応外だった」「求める人材イメージが伝わらずミスマッチが多発した」といった事態を防ぐ注意が必要です。

農家の採用難改善において、また、採用業務を丸投げしてしまうと、自農場内に採用ノウハウが蓄積されないという側面も理解しておきましょう。

若者・新規就農者を増やす取り組み事例|農家の人手不足解決に向けて

若者・新規就農者を増やす取り組み事例として、農家の人手不足解決に向けた国、自治体、農業法人による多様な支援策が展開されています。

若者を農家にするための国の支援・取り組み

若者を農家にするための国の支援として、政府は新規就農者の確保・育成に向けて、複数の支援施策を実施しています。

経営開始資金 は、認定新規就農者が就農直後(3年以内)の経営を安定させるための資金で、年間最大150万円が交付されます。この制度により、初期段階での経営確立をサポートしています。

農家の採用難対策として、青年等就農資金 は、新規就農者が農地の取得や農業機械・施設の購入などに必要な資金を、無利子で融資する制度です。日本政策金融公庫による融資で、最高3,700万円までの借入が可能です。

農家の人手不足解決のため、経営発展支援事業 では、就農後3年以内に経営発展のために無利子融資を受けることができ、その返済の一部を国と地方自治体が肩代わりします。返済割合は国1/2、県1/4、本人1/4という構成になっており、実質的な負担を軽減しています。

農家の採用難解消において、これらの制度を活用することで、若者が農業を始めやすい環境が整備されています。

自治体独自の新規就農・移住支援の事例

自治体独自の新規就農・移住支援の事例として、複数の自治体が、独自の新規就農支援プログラムを展開しており、高い成果を上げています。

埼玉県宮代町の「宮代町農業担い手塾」 は、新規就農を志す人材を対象に、実践研修と技術指導を提供しています。同塾では、耕作放棄地の増加という地域課題に対処するため、プロの農業者として独立できるよう、さまざまなサポートを実施しており、高い定着率を実現しています。

農家の採用難対策として、福井県若狭町の「かみなか農楽舎」 は、農業生産法人と地方自治体の連携による新規就農者受入れモデルです。都市部からのIターン就農者を積極的に受け入れ、認定農業者と組んだ就農形態により、若い担い手の確保に成功しています。こうした若者の多くはその後若狭町に定住し、町の人口維持や若返りにも貢献しています。

農業法人やJAによる先進的な取り組み事例

農業法人やJAによる先進的な取り組み事例として、農家の人手不足解消に向けた創意工夫の取り組みを展開しています。

北海道の農業法人では、外国人技能実習経験者を積極採用する ことで、人手不足を補うとともに、継続雇用による経営の安定化を実現しています。実習生時代からの関係構築により、コミュニケーションも円滑で、生活支援なども含めたサポート体制が整備されています。

農家の採用難対策として、送迎サービスや寮の提供 により、外国人材を長期雇用する企業も増えています。交通手段の確保や居住環境の整備により、働きやすい職場環境を実現しています。

農家の人手不足解決のため、スマート農業・農業DXの導入 により、少ない人員での運営を実現する農業法人も増えています。ドローンやセンサー技術、AIシステムなどを活用することで、作業効率を大幅に向上させ、人手不足を技術面でカバーしています。

農家減少への対策|持続可能な農業経営のために

農家減少への対策として、農業従事者の減少傾向に対処するため、複数の長期的な対策が推進されています。

農家の採用難改善のため、農福連携の推進 は、農業と福祉の連携を通じ、農業の人手不足解消と障がい者の就労機会創出の両立を目指すものです。福祉事業所の利用者が農業作業に従事することで、農業経営の人手不足が緩和されるとともに、障がい者の職場拡大にも繋がっています。

農家の採用難対策として、人・農地プランの実行 により、地域の中心となる経営体への農地集約と効率化を進め、持続可能な農業経営を実現しています。このプランに基づき、地域の農地を最適に配分し、経営規模を拡大する農家への支援が強化されています。

農家の人手不足解決のため、農業労働力確保のための就業環境改善 では、認定農業者が新たに雇用する際に必要となる施設(トイレや居住施設など)の整備費に対して補助金が交付されます。働きやすい職場環境づくりにより、新規雇用を促進しています。

農家の採用難解消において、技術革新による省力化 は、ロボット、ドローン、スマート農業技術(IoT、AIなど)の導入により、従来の手作業を減らし、人手不足を機械力で補うアプローチです。小規模圃場からの試験導入により、導入リスクを抑えながら、効果を検証できます。

採用難に困る農家によくある質問

採用難に困る農家によくある質問として、農業の採用や経営に関する疑問に回答します。

若い人が農業に就くのが少ない理由は何ですか?

若い人が農業に就くのが少ない理由について、農家の採用難の背景として、以下の点が挙げられます。

農家の採用難において、経済的な不安定性 は大きな要因です。農業は天候や市場変動の影響を受けやすく、収入が不安定と考える若者が多いです。他産業と比較して、初期投資が大きい割に回収に時間がかかることも敬遠される要因です。

農家の人手不足の原因として、長時間労働と肉体的負担 があります。農業は季節によって繁忙期と閑散期が生じ、繁忙期には長時間労働が常態化します。肉体的な負担が大きい割に、給与が低いと認識されることが離職に繋がります。

農家の採用難の理由として、働き方の多様性の欠如 が挙げられます。現代の若者は、フレックスタイムや在宅勤務など、多様な働き方を求めています。農業ではそうした柔軟な働き方が難しいと感じられるため、他業種を選択する傾向があります。

農家への就農が少ない背景として、社会的ステータスの低下 もあります。かつてと異なり、農業を職業として選ぶことへの社会的評価が下がっているとの認識が、若者の農業離れを助長しています。

一番儲かる農業は何ですか?

一番儲かる農業について、農家の採用難解消にも繋がる高収益農業は、地域・市場・経営規模・技術水準によって大きく異なりますが、一般的に以下の品目が高収益をもたらす傾向にあります。

農家の経営改善策として、施設野菜 があります。トマト、キュウリ、ネギなどの施設栽培は、天候の影響を受けにくく、計画的な生産が可能です。単価が高い品目を選択することで、高収益が期待できます。

農家の採用難対策として、特産フルーツ が注目されています。ブドウ、イチゴ、メロンなどの高級フルーツは、単価が高く、ブランド化による付加価値がつきやすいです。6次産業化により、加工商品での販売も可能です。

農家の収益向上のため、有機・特別栽培 も有効です。有機認証や特別栽培の認定を取得することで、従来農産物より高い価格で販売でき、利益率が向上します。

農家の経営戦略として、農業の6次産業化 があります。生産から加工・販売まで一貫して行うことで、中間マージンをカットし、利益率を大幅に向上させられます。

農家の時給10円は嘘ですか?

農家の時給10円について、農家の採用難の実態として、「農家の時給が10円」という表現は、農業の過酷さを誇張したものですが、一定の根拠があります。

農家の収益実態について、農業経営の実態調査によると、農業従事者の実労働時間に対する収益を計算すると、時給換算で100円~500円程度という低い水準になるケースが多数報告されています。これは、他産業の最低賃金と比較して著しく低く、農業の採算性の課題を示しています。

農家の採用難における賃金問題として、ただし、この計算には以下の点を考慮する必要があります。

農家の実態として、農業者は生産物を自家消費できる ため、実際の生活コストは数字より低いです。

農家の経営改善により、規模拡大や技術革新により、時給を大幅に改善できる ケースもあります。

農家の収益向上策として、ブランド化や直売による販売チャネル拡大 で、利益率を改善できます。

農家の採用難対策として、つまり、従来型の農業経営では時給が低いという実態は本当ですが、経営改善や新しい取り組みにより、収益性を大幅に向上させることは十分可能です。

1人農家の年収はいくらですか?

1人農家の年収について、農家の採用難の背景となる収入実態として、1人農家(自営農業者1人で経営している農家)の年収は、農業経営の規模・品目・地域によって大きく異なります。

農家の平均所得として、平均的な水準 は、農林水産省の統計によると、農業経営体の平均所得は約400万円~600万円です。ただし、これは経営規模の大きい農家も含まれているため、小規模な1人農家の実態はこれより低いケースが多いです。

農家の採用難の背景として、小規模な1人農家 の年収は、多くの場合200万円~400万円程度であり、兼業農家に比べても低い水準にとどまっています。

農家の経営改善により、高収益農業への転換 により、年収を大幅に改善できるケースもあります。例えば、高級野菜の栽培、有機認証の取得、直売所での販売、オンライン販売などにより、年収1000万円を超える経営体も存在します。

農家の採用難解消のため、つまり、農業の収入は経営の工夫と投資により、大きく改善できる潜在性を持っています。

まとめ:農家の採用難を乗り越え、農業経営のさらなる成長へ

農家の採用難を乗り越えるため、農業従事者の高齢化や価値観の多様化を背景に、多くの農家が採用難に直面しています。採用難が悪化すれば、人手不足や離職率の増加が深刻化し、経営危機のリスクも高まるため、本記事で紹介した内容を参考に、迅速かつ適切な対処を行いましょう。

農家の採用難解消には、単一の対策ではなく、労働条件の改善、選考プロセスの最適化、情報発信の強化、新しい採用手法の導入といった、複合的なアプローチが有効です。さらに、国や自治体の支援制度を活用することで、新規就農者の確保や既存従事者の定着率向上も期待できます。

農家の人手不足解決のため、スマート農業・農業DXの導入による省力化、外国人材の活用、農福連携など、多様な選択肢を組み合わせることで、農業経営の持続可能性を高めることができます。

農家の採用難対策として、農業は日本の食料自給率を支える重要な産業です。採用難という課題に正面から向き合い、改善策を実行することは、個々の農家経営の発展だけでなく、日本農業全体の活性化にも繋がります。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。