有機農業や有機農産物について、「具体的にどういうもの?」「通常の農産物と何が違うの?」と疑問に感じている方もいるかもしれません。

この記事では、有機農業の基本から、有機農産物が選ばれる理由、そして購入方法までを分かりやすく解説します。

この項目を読むと、有機農業・有機農産物の基礎知識を網羅的に理解できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、食の安全や環境問題に対する理解が不十分になり、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

目次

有機農業とは?有機栽培の基本原則

有機農業の歴史と現状

有機農業は、単に農薬や化学肥料を使わないだけでなく、自然の生態系を尊重し、持続可能な農業を目指すという理念に基づいています。その歴史は古く、近代農業における化学物質の多用への反省から、20世紀初頭にはすでにその概念が提唱されていました。日本では、戦後の食糧増産のために化学肥料や農薬が普及しましたが、それに伴う環境負荷や健康への影響が懸念され、1970年代から有機農業が注目され始めました。

現在、有機農業は世界的にその重要性が認識され、**SDGs(持続可能な開発目標)の達成にも貢献する農業として推進されています。日本においても、国や自治体が有機農業の推進に力を入れており、「みどりの食料システム戦略」**では、2050年までに有機農業の耕地面積を25%に拡大する目標が掲げられています。消費者の健康志向や環境意識の高まりも相まって、有機農産物の需要は年々増加しています。

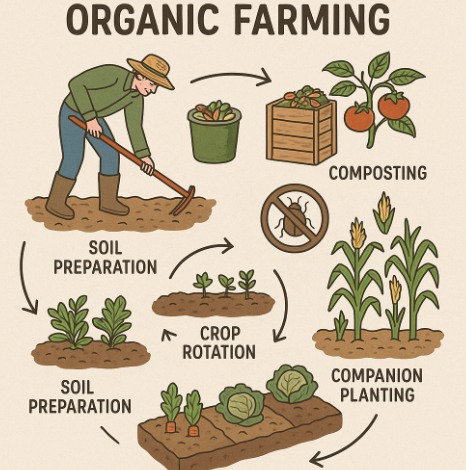

有機栽培で重視される土づくり

有機栽培において最も重視されるのが**「土づくり」**です。健康な作物を育てるには、健全な土壌が不可欠だからです。

土づくりで重視されるポイントは以下の通りです。

- 堆肥の活用: 有機物を微生物の力で分解させた堆肥を施用することで、土壌の物理性(水はけ・通気性)や化学性(養分保持力)を改善します。

- 緑肥の利用: 作物を栽培しない期間にマメ科植物などを育て、そのまま土にすき込むことで、土壌に有機物を補給し、微生物の活動を促進します。

- 輪作: 同じ場所で同じ作物を連作せず、異なる種類の作物を順番に栽培することで、特定の病害虫の発生を抑え、土壌の養分バランスを保ちます。

このように、有機栽培における土づくりは、化学肥料に頼らず、土壌本来の肥沃度を高め、微生物の多様性を育むことで、持続的に作物が育つ環境を整えることを目指しています。

有機農産物の定義・無農薬・特別栽培との違い

有機農産物のJAS基準概要

有機農産物とは、農林水産大臣が定めた有機JAS規格に基づいて生産された農産物のことです。

有機JAS規格の主な基準は以下の通りです。

- 化学的に合成された農薬や肥料を使用しない:原則として、2年以上(多年生作物の場合は3年以上)の間、禁止された農薬や化学肥料を使用していない圃場で生産されます。

- 遺伝子組換え技術を使用しない:遺伝子組換え技術を利用した種子や苗、資材は使用しません。

- 環境への負荷を低減する:土壌の健全性を維持し、生物多様性を保全するなど、環境に配慮した方法で生産されます。

- 病害虫・雑草対策:物理的防除(防虫ネットなど)や生物的防除(天敵の利用)、機械的防除(草取りなど)を基本とします。

これらの基準を満たし、登録認証機関による検査を受けて認証された農産物だけが、**「有機JASマーク」**を付けて「有機」や「オーガニック」と表示して販売することができます。

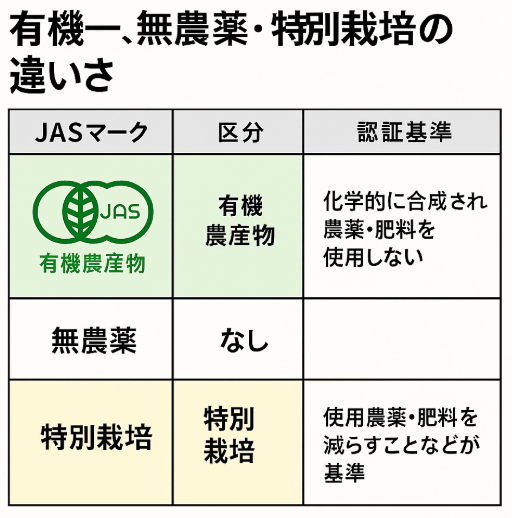

無農薬・特別栽培農産物との比較表

有機農産物、無農薬農産物、特別栽培農産物は、いずれも消費者の食の安全への関心から注目されていますが、それぞれ明確な定義と基準が異なります。

以下の表でその違いを比較してみましょう。

| 項目 | 有機農産物 | 無農薬農産物 | 特別栽培農産物 |

| 生産方法 | 有機JAS規格に基づき、化学農薬・化学肥料を原則使用しない。遺伝子組換え技術も不使用。 | 栽培期間中に農薬を使用しない。肥料については特に規定なし。 | 当該農産物の慣行レベル(地域の一般的な栽培方法)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下。 |

| 表示 | 有機JASマークの表示が必須。「有機」「オーガニック」と表示可能。 | 「無農薬」という表示は、農林水産省のガイドラインにより禁止されている。 | 農薬や化学肥料の使用状況(削減率、使用資材名など)を具体的に表示。 |

| 認証 | 国が登録した登録認証機関による認証が必要。 | 公的な認証制度はない。 | 公的な認証制度はないが、生産情報公表JASや各自治体の認証制度がある場合も。 |

| メリット | 環境負荷が低く、残留農薬の心配が少ない。健康への配慮が大きい。 | 栽培期間中の農薬使用がない安心感。 | 慣行栽培よりも農薬・化学肥料の使用が少ないため、環境負荷が低減され、安全性が高い。 |

| 注意点 | 認証コストや手間がかかるため、価格が高めになる傾向がある。 | 「無農薬」と表示されていても、過去の土壌に残留した農薬の影響がある場合も。 | 表示内容をよく確認する必要がある。認証機関のチェックがないため、表示の信頼性は生産者に委ねられる部分がある。 |

この表からわかるように、「有機農産物」は最も厳格な基準と公的な認証制度によって、その安全性が担保されています。「無農薬」という表示は現在は認められておらず、注意が必要です。「特別栽培農産物」は農薬や化学肥料の使用を削減しているものの、有機JASのような包括的な認証基準はありません。

有機農業とは?メリット・デメリット比較

有機農業には、多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。ここでは、それぞれの側面を詳しく見ていきましょう。

有機農業のメリット

有機農業のメリットは以下の通りです。

- 土壌改良と生物多様性保全: 有機農業は化学肥料や農薬に頼らず、堆肥や緑肥などを活用した土づくりを行います。これにより、土壌中の微生物が活性化し、土壌の肥沃度が向上します。また、多様な生物が生息できる環境が整うことで、畑周辺の生物多様性が豊かになり、生態系のバランスが保たれます。

- 健康効果と残留農薬ゼロの安心: 有機農産物は、化学農薬を原則として使用しないため、残留農薬の心配がほとんどありません。これは、特に子育て中の母親や健康志向の高い方にとって大きな安心材料となります。また、一部の研究では、有機農産物が通常の農産物よりもビタミンやミネラルなどの栄養価が高いという報告もあります。

- 環境貢献とSDGsへの寄与: 有機農業は、地球環境への負荷を低減する持続可能な農業です。化学肥料の使用を控えることで温室効果ガスの排出を削減し、地下水や河川の汚染を防ぎます。また、生物多様性の保全にも貢献するため、国連が掲げる**SDGs(持続可能な開発目標)**の達成にも大きく寄与します。環境配慮を重視する消費者は、エシカル消費の一環として有機農産物を選ぶ傾向にあります。

有機農業のデメリット

有機農業のデメリットは以下の通りです。

- コスト・労力増加の要因: 有機農業は、化学肥料や農薬に頼らないため、手間がかかります。例えば、雑草の除去は手作業や機械除草が中心となり、病害虫対策も物理的な方法や生物的防除が中心です。これらには多くの時間と労力がかかるため、結果として生産コストが高くなる傾向があります。

- 収量の課題と価格変動リスク: 一般的に、有機農業は慣行農業に比べて収量が不安定になりがちです。病害虫の被害を受けやすかったり、天候不順の影響をより大きく受けたりするためです。収量が不安定だと、供給量が減り、価格が高騰するリスクがあります。このため、有機農産物は通常の農産物よりも価格が高くなる傾向があります。

- 病害虫対策の難しさ: 化学農薬を使わない有機農業では、病害虫対策が大きな課題となります。輪作やコンパニオンプランツ(共生植物)の利用、天敵の活用、物理的な防除(ネットなど)といった自然に優しい方法で対応しますが、これらは手間がかかる上に、効果が限定的である場合もあります。大規模な病害虫の発生に対しては、慣行農業のような即効性のある対策が取れないため、被害が大きくなるリスクも存在します。

有機農産物の安全性・健康効果をチェック

有機農産物が注目される大きな理由の一つに、その安全性と健康効果が挙げられます。ここでは、消費者にとって特に気になる残留農薬の有無や、栄養価について詳しく見ていきましょう。

残留農薬ゼロの安心ポイント

分析データで見る残留農薬比較

有機農産物の大きな魅力は、残留農薬の心配がほとんどない点です。これは、有機JAS規格により、化学的に合成された農薬の使用が厳しく制限されているためです。

実際に、公的機関や研究機関が行った残留農薬の分析データでは、有機農産物からは農薬が検出されない、あるいはごく微量しか検出されないケースがほとんどです。一方、慣行栽培の農産物からは、基準値内ではあるものの、複数の農薬が検出されることがあります。特に、複数種類の農薬が組み合わさる「複合汚染」については、その影響が未知数であるため、残留農薬ゼロに近い有機農産物は、より安心できる選択肢と言えるでしょう。

アレルギーリスク低減のメカニズム

残留農薬が少ないことは、アレルギーリスクの低減にもつながる可能性があります。一部の研究では、農薬がアレルギーの発症や悪化に関与する可能性が示唆されています。特に、敏感な体質の方や小さなお子様の場合、微量の農薬であっても反応してしまうケースも考えられます。

有機農産物は、このような化学物質への曝露を最小限に抑えることができるため、アレルギー体質の方や、アトピー性皮膚炎などの症状を持つ方にとって、より安全な食材として選ばれることがあります。

栄養価向上と食育への活用

ビタミン・ミネラル増加の事例

有機農産物は、単に残留農薬が少ないだけでなく、栄養価が高いという点も注目されています。化学肥料に頼らず、健全な土壌で育つ有機農産物は、土壌中の多様な微生物の働きによって、植物が必要とする栄養素をバランスよく吸収できると考えられています。

具体的には、一部の研究報告では、有機栽培された野菜や果物の方が、ビタミンC、ポリフェノール、アントシアニンなどの抗酸化物質、鉄分や亜鉛などのミネラルをより多く含んでいるという事例が報告されています。これにより、日々の食生活で効率的に栄養を摂取できる可能性があります。

学校給食導入による効果

近年、全国の自治体で学校給食に有機農産物を導入する動きが広がっています。これは、子どもたちの健康を守るだけでなく、食育の観点からも大きな効果が期待されています。

学校給食で有機農産物を導入するメリットは以下の通りです。

- 食の安全教育: 子どもたちが安全な食材を選ぶことの重要性を学ぶ機会となります。

- 味覚の発達: 有機野菜本来の味や香りを体験することで、子どもの味覚を豊かに育みます。

- 環境教育: 有機農業が環境に優しいことや、食と環境のつながりについて学ぶきっかけとなります。

- 地産地消の推進: 地域で採れた有機農産物を給食に使うことで、地元の農業を活性化し、地域への愛着を育むことにもつながります。

例えば、鳥取県では、学校給食に県内産の有機米の導入を進めており、子どもたちが農業や食について学ぶ機会を創出しています。このように、有機農産物の学校給食への導入は、次世代を担う子どもたちの心と体の健康を育む上で重要な役割を果たしています。

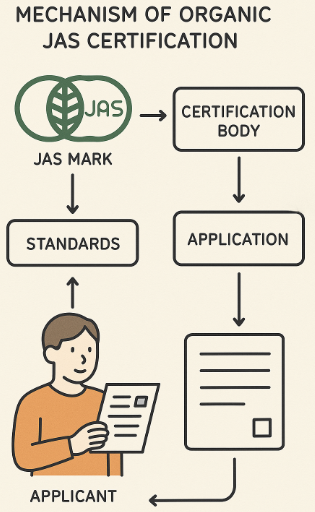

有機JAS認証とは?マーク・基準・申請手順まとめ

有機農産物を選ぶ際に最も重要な指標となるのが、有機JAS認証です。ここでは、有機JASマークの意味や表示ルール、認証基準、そして申請手順について詳しく解説します。

有機JASマークの意味と表示ルール

ロゴデザインとラベリング規定

有機JASマークは、太陽と雲と植物をイメージしたデザインで、「JAS」の文字が中央に配置されています。このマークは、農林水産大臣が定めた有機JAS規格に基づいて生産された農産物や加工食品にのみ表示が許されています。

ラベリング規定は以下の通りです。

- 表示義務: 有機JAS規格に適合していることを示すため、必ず有機JASマークを表示しなければなりません。

- 表示内容: マークとともに、生産者の氏名または名称、所在地、登録認証機関の名称も表示することが義務付けられています。

- 表示位置: 消費者が識別しやすい位置に表示する必要があります。

このマークは、消費者が有機農産物を安心して購入できるための、いわば「お墨付き」の証です。

偽装表示を見抜くポイント

残念ながら、有機JASマークのない農産物を「有機」「オーガニック」と偽って販売するケースも存在します。偽装表示を見抜くポイントは以下の通りです。

- 有機JASマークの有無: 最も重要なのは、有機JASマークが貼られているかを確認することです。マークがなければ、「有機」や「オーガニック」と表示されていても、それは正規の有機農産物ではありません。

- 表示内容の確認: マークとともに表示されている生産者情報や登録認証機関の名称が正確であるかを確認しましょう。不明な点があれば、販売元に問い合わせることも有効です。

- 価格: 有機農産物は、慣行栽培の農産物に比べて生産コストがかかるため、極端に安い場合は注意が必要です。

購入ガイド|通販・宅配・スーパー・直売所での選び方

有機農産物や無農薬野菜は、どこでどのように購入できるのでしょうか。ここでは、主要な購入チャネルと、それぞれの選び方について解説します。

有機農産物 通販・無農薬野菜 宅配サービス比較

近年、有機農産物を手軽に入手できる通販サイトや宅配サービスが増えています。ここでは、主要なサービスを比較してみましょう。

| サービス名 | 特徴 | 料金目安(月額) | 品揃え | 定期便/サブスク |

| Oisix (オイシックス) | 有機野菜や特別栽培野菜の品揃えが豊富。ミールキットも人気。 | 5,000円〜10,000円(利用頻度による) | 野菜、肉、魚、加工品、ミールキットなど幅広い | あり |

| 大地を守る会 | 創業から有機農業を推進。安全性と品質に定評。 | 5,000円〜10,000円(利用頻度による) | 有機野菜中心、加工品も充実 | あり |

| らでぃっしゅぼーや | 契約生産者からの直送システムで新鮮な旬の野菜が届く。 | 5,000円〜10,000円(利用頻度による) | 有機・低農薬野菜、果物、食品全般 | あり |

| パルシステム | 生協が運営。国産の有機・特別栽培品が中心。 | 4,000円〜8,000円(利用頻度による) | 野菜、肉、魚、日用品など幅広い | あり |

| 食べチョク | 全国各地の生産者から直接購入できる。個性的な商品も多い。 | 購入内容による | 野菜、果物、肉、魚、加工品など幅広い | あり(一部定期便あり) |

定期便/サブスクのメリット・デメリット

定期便/サブスクのメリット

- 買い物の手間が省ける: 毎週決まった曜日に新鮮な野菜が届くため、買い物の手間が省けます。

- 旬の野菜が楽しめる: 季節ごとの旬の野菜がバランスよく届くため、食卓が豊かになります。

- 献立のヒントになる: 届いた野菜に合わせて献立を考えることで、料理のレパートリーが広がります。

- 買い忘れがない: 忙しい時でも安心して食材を確保できます。

定期便/サブスクのデメリット

- 価格が割高になる可能性: 一般的なスーパーの野菜に比べて価格が割高になることがあります。

- 内容を選べない場合がある: サービスによっては、届く野菜の内容を細かく指定できないことがあります。

- 食費の管理が難しい場合がある: 定額制ではない場合、ついつい買いすぎてしまうこともあります。

- 受け取りの手間: 在宅している必要があったり、再配達の手間が発生したりすることもあります。

主要スーパーの有機野菜品揃え・見分け方

最近では、大手スーパーでも有機野菜の取り扱いが増えています。

大手スーパー5社比較

| スーパー名 | 有機野菜の品揃え | 見分け方のポイント |

| イオン | トップバリュグリーンアイオーガニックなど、自社ブランドの有機野菜を強化。全国的に展開。 | 緑色のパッケージや「有機JAS」マークをチェック。 |

| イトーヨーカドー | こだわりの野菜コーナーで有機野菜を取り扱う。地域差あり。 | 専用コーナーや「有機JAS」マーク、生産者情報表示を確認。 |

| 西友 | 有機野菜コーナーを設けている店舗もある。輸入品も一部あり。 | 有機JASマークや「オーガニック」の表示を確認。 |

| ライフ | 「BIO-RAL(ビオラル)」というオーガニック・ナチュラル志向のPB商品を展開。 | 「BIO-RAL」ロゴや有機JASマークを確認。 |

| 成城石井 | 輸入品含め、オーガニック食材の品揃えが豊富。やや高価格帯。 | 有機JASマークや海外のオーガニック認証マークを確認。 |

ラベル・産地表示の確認ポイント

スーパーで有機野菜を選ぶ際は、以下のポイントを確認しましょう。

- 有機JASマーク: 最も重要なのが、このマークです。マークがなければ「有機」や「オーガニック」と表示されていても、それは正規の有機農産物ではありません。

- 生産者情報: 誰がどこで作っているのかが明確に表示されているかを確認しましょう。信頼できる生産者であれば、より安心です。

- 産地: 国産か海外産かを確認しましょう。地産地消を意識するなら国産を選び、輸送コストや環境負荷も考慮して選びたいものです。

- その他の表示: 「特別栽培」や「減農薬」など、有機JASマーク以外の表示もあります。これらは有機JASとは異なる基準なので、内容を理解して選びましょう。

直売所・オーガニックマーケット活用術

産直イベント・フェア情報の探し方

地域の直売所やオーガニックマーケットは、新鮮な有機農産物を手に入れる絶好の場所です。生産者と直接話ができるため、栽培方法やこだわりを聞けるのも魅力です。

産直イベントやフェアの情報は以下の方法で探せます。

- 自治体やJAのウェブサイト: 地域の農業情報やイベント情報が掲載されています。

- 道の駅や観光案内所: 地域の特産品やイベント情報を提供しています。

- オーガニック系の情報サイトやSNS: 全国のオーガニックイベント情報がまとまっていることがあります。

- 地域の情報誌やフリーペーパー: 地元のイベント情報が掲載されています。

地域特産品との組み合わせ購入法

直売所やオーガニックマーケットでは、有機農産物だけでなく、地域の特産品も販売されていることが多いです。これらを組み合わせて購入することで、食卓のバリエーションが豊かになります。

例えば、

- 旬の有機野菜と一緒に、その地域で作られた有機味噌や有機醤油などの加工品を購入する。

- 有機米と一緒に、地域の伝統野菜やジビエ肉などを購入する。

このように、地域ならではの食材を組み合わせることで、食の楽しみが広がり、地域の活性化にも貢献できます。

学校給食 有機米など業務用導入事例

学校給食や企業の食堂など、業務用としても有機農産物の導入が進んでいます。

自治体ごとの導入実績

近年、多くの自治体が学校給食への有機農産物導入に積極的です。これは、子どもたちの健康増進と食育推進の観点から非常に重要視されています。

具体的な導入実績としては、

- 千葉県いすみ市: 2011年度から市内の全小中学校の給食で有機米を使用。

- 鳥取県: 県内産有機米の学校給食への導入を推進。

- 東京都世田谷区: 有機農産物を活用した食育推進に取り組む。

これらの自治体では、安定供給やコスト面での課題を解決するために、生産者との連携強化や補助金制度の活用など、様々な工夫を凝らしています。

導入コストと運営ポイント

学校給食などへの有機農産物導入には、いくつかの運営ポイントがあります。

- 導入コスト: 有機農産物は慣行栽培の農産物よりも価格が高い傾向にあるため、予算の確保が重要です。国の補助金制度や自治体独自の支援制度を活用することで、導入コストを抑えることができます。

- 安定供給: 大量かつ安定的に有機農産物を供給できる体制を構築することが必要です。複数の生産者と契約したり、JAや流通業者と連携したりすることが有効です。

- 献立作成: 有機農産物の特性を活かした献立作成も重要です。旬の野菜を積極的に取り入れたり、野菜本来の味を活かしたシンプルな調理法を提案したりすることで、子どもたちの食への関心を高めることができます。

- 生産者との連携: 生産者と学校側が直接連携し、交流を深めることで、食育の効果を高め、持続的な導入につなげることができます。

はじめての有機農業 やり方・栽培技術

「自分で安全な野菜を作ってみたい」「将来、有機農業に携わりたい」と考えている方もいるかもしれません。ここでは、有機農業の基本的なやり方や栽培技術、そして就農を検討している方向けの情報をご紹介します。

土づくり・堆肥・土壌改良の基本

有機農業の要は、健全な土づくりです。化学肥料に頼らず、自然の力を最大限に引き出すためには、土壌環境を整えることが不可欠です。

有効な堆肥種類と施用タイミング

堆肥は、土壌の物理性(水はけ、通気性)を改善し、微生物の活動を活発にするための重要な資材です。

主な堆肥の種類は以下の通りです。

| 堆肥の種類 | 特徴 | 施用タイミング |

| 牛糞堆肥 | 肥効が緩やかで、土壌改良効果が高い。 | 作付けの1〜2ヶ月前 |

| 鶏糞堆肥 | 肥効が早く、窒素成分が豊富。 | 作付けの1ヶ月前 |

| 米ぬか堆肥 | 微生物の餌となり、土壌微生物の多様性を高める。 | 作付け時、追肥として |

| 落ち葉堆肥 | 有機物の供給源となり、土壌を柔らかくする。 | 冬期の土づくり、作付け前 |

堆肥は、施用後すぐに効果が出るわけではないため、作物の種類や土壌の状態に合わせて適切なタイミングで施用することが重要です。

土壌診断の方法と改善策

健康な土壌を維持するためには、定期的な土壌診断が不可欠です。

土壌診断では、以下の項目を調べます。

- pH(酸度): 作物の生育に適したpHは種類によって異なります。

- 主要三要素(窒素・リン酸・カリウム): 作物の生育に必要な栄養素の量を確認します。

- 微量要素: マグネシウム、カルシウムなどの不足がないかを確認します。

- 有機物含有量: 土壌の肥沃度や保肥力を示す指標です。

土壌診断の結果に基づいて、不足している栄養素を補ったり、pHを調整したりするなどの土壌改良を行います。例えば、酸性が強すぎる場合は石灰を施用し、有機物が不足している場合は堆肥を増やすなどの対策を取ります。

病害虫対策|輪作・抑草技術・コンパニオンプランツ

有機農業における病害虫対策は、化学農薬に頼らないため、様々な工夫が必要です。

輪作の組み立て方と効果

輪作は、同じ場所で異なる種類の作物を順番に栽培することで、土壌の病害虫や雑草の発生を抑える効果的な方法です。

輪作の組み立て方と効果は以下の通りです。

| ポイント | 効果 |

| 異なる科の作物を組み合わせる | 同じ科の作物を連作すると、特定の病原菌や害虫が増えやすくなるため、異なる科の作物を組み合わせることで、病害虫の発生を抑えます。 |

| 根の深さが異なる作物を組み合わせる | 根の深さが異なる作物を栽培することで、土壌の深層部まで養分を吸収し、土壌構造を改善します。 |

| 緑肥作物を組み込む | 栽培の間に緑肥作物を導入することで、土壌に有機物を補給し、土壌を健康に保ちます。 |

アイガモ農法などの抑草技術実例

有機農業では、除草剤を使わないため、様々な抑草技術が用いられます。

主な抑草技術の実例は以下の通りです。

- アイガモ農法: 水田にアイガモを放し、雑草や害虫を食べてもらう方法です。フンが肥料となり、土壌も豊かになります。

- 機械除草: 田畑を耕す際に、雑草の根を断ち切ることで除草します。

- 草マルチ: 刈り取った草を畝(うね)の間に敷き詰めることで、雑草の発生を抑え、土壌の乾燥を防ぎます。

- コンパニオンプランツ: ある作物の近くに別の作物を植えることで、病害虫を遠ざけたり、生育を促進したりする効果を狙います。例えば、トマトの近くにバジルを植えると、トマトの生育が良くなり、病害虫もつきにくくなると言われています。

家庭菜園・就農検討者向けノウハウ

小規模栽培の始め方ステップ

有機農業は、家庭菜園から始めることができます。

小規模栽培の始め方ステップは以下の通りです。

- 場所の選定: 日当たりが良く、水はけの良い場所を選びましょう。

- 土づくりの準備: 堆肥や腐葉土を混ぜ込み、土壌を豊かにします。

- 種まき・苗の植え付け: 初心者でも育てやすい野菜(ミニトマト、キュウリ、ナス、葉物野菜など)から始めましょう。

- 水やり・追肥: 土の表面が乾いたら水やりを行い、必要に応じて有機質の肥料で追肥します。

- 病害虫対策: 粘着シートや防虫ネット、手作業での除去など、物理的な方法で対応します。

- 収穫: 適切なタイミングで収穫し、採れたての新鮮な野菜を楽しみましょう。

就農前に準備すべき設備と手続き

本格的に有機農業での就農を考えている場合は、入念な準備が必要です。

就農前に準備すべき設備と手続きは以下の通りです。

- 農地の確保: 農地法に基づいて、農地を取得または賃借します。

- 農業機械: 耕うん機、管理機、運搬車など、規模に応じた機械を準備します。

- 資材: 堆肥、種子、苗、防虫ネット、肥料など。

- 農業技術の習得: 農業大学校や農業法人での研修、自治体の農業研修プログラムなどを活用して、実践的な技術を習得します。

- 資金計画: 農地取得費、機械購入費、資材費、生活費など、開業に必要な資金を計画します。

- 許認可: 農業経営を開始するための届出や許認可が必要となる場合があります。

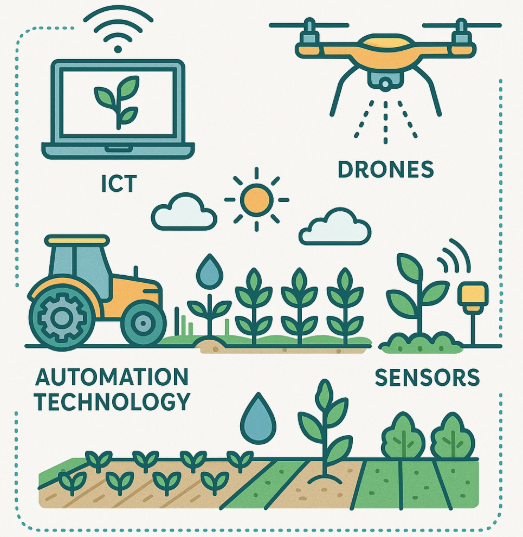

スマート農業導入事例|ICT・ドローン・自動化技術で収量アップ

有機農業は手間がかかるというイメージがありますが、近年ではICT(情報通信技術)やドローン、自動化技術を導入したスマート農業が注目されています。これらの技術は、有機農業の課題を解決し、生産性の向上に貢献する可能性があります。

最新スマート農業技術の概要

ICTセンサーによる土壌・気象管理

スマート農業では、ICTセンサーを活用して、土壌の状態や気象データをリアルタイムで把握することが可能です。

ICTセンサーによる土壌・気象管理の概要は以下の通りです。

- 土壌センサー: 土壌の水分量、温度、pH、EC(電気伝導度)などを測定し、作物の生育に必要な養分の状況を把握します。

- 気象センサー: 気温、湿度、日射量、降水量などを測定し、病害虫の発生予測や水やり計画に役立てます。

これらのデータはクラウド上に蓄積され、スマートフォンやタブレットからいつでも確認できるため、経験や勘に頼ることなく、科学的な根拠に基づいた栽培管理が可能になります。これにより、水の無駄遣いを減らしたり、最適なタイミングで追肥を行ったりすることができ、資源の有効活用にもつながります。

ドローン散布・自動収穫機の活用事例

スマート農業の技術は、作業の効率化にも貢献しています。

ドローン散布・自動収穫機の活用事例は以下の通りです。

- ドローン散布: 農薬の代わりに、病害虫の天敵となる微生物製剤や、植物活性剤などをドローンで効率的に散布する事例が増えています。広範囲に均一に散布できるため、手作業に比べて大幅な時間短縮と労力削減が可能です。

- 自動収穫機: 特定の作物(トマト、イチゴなど)においては、自動で収穫を行うロボットの開発も進んでいます。これにより、人手不足の解消や収穫作業の効率化が期待されます。

これらの技術は、初期投資はかかるものの、長期的に見れば人件費の削減や生産性の向上に寄与し、有機農業の持続可能性を高める可能性があります。

収量・コスト比較データ

スマート農業の導入は、有機農業の収量やコストにどのような影響を与えるのでしょうか。

従来農法 vs. スマート農業の実績比較

一般的に、有機農業は慣行農業に比べて収量が低い傾向にありますが、スマート農業技術を導入することで、その課題を克服できる可能性があります。

従来農法 vs. スマート農業の実績比較は以下の通りです。

- 収量: 精密なデータに基づいた水やりや施肥、病害虫対策を行うことで、従来の手法に比べて収量を維持または向上させられる事例が報告されています。例えば、土壌センサーで土壌水分を最適に保つことで、水ストレスによる収量減を回避できます。

- コスト: 初期投資は必要ですが、長期的に見ると、人件費の削減、資材(水、肥料など)の無駄の削減、病害虫被害の最小化などにより、トータルコストの削減につながる可能性があります。特に大規模な農場では、その効果は顕著に現れるでしょう。

ROI(投資対効果)の算出方法

スマート農業機器の導入を検討する際には、**ROI(投資対効果)**を算出することが重要です。

ROI(投資対効果)の算出方法は以下の通りです。

ROI=(投資額投資によって得られた利益−投資額)×100(%)

この計算式を用いることで、スマート農業技術に投資した費用に対して、どの程度の利益が見込めるかを具体的に評価できます。導入によって収量が増加し、コストが削減されれば、ROIは高くなり、投資の妥当性が示されます。

市場動向レポート|規模・価格・ブランド事例

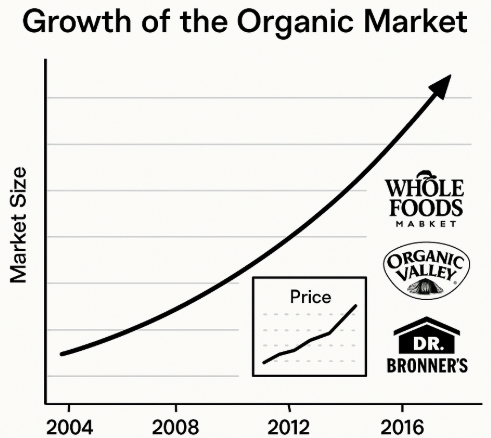

有機農産物の市場は、健康志向や環境意識の高まりを背景に、世界的に拡大傾向にあります。ここでは、国内および海外の市場規模、価格動向、そして注目のブランド事例について解説します。

オーガニック市場規模と今後の成長トレンド

国内市場の統計データ

日本国内のオーガニック市場は、消費者の関心の高まりとともに着実に成長を続けています。

国内市場の統計データは以下の通りです。

- 市場規模: 農林水産省のデータによると、国内の有機JAS認証を受けた農産物の生産面積や生産量は増加傾向にあります。具体的な市場規模については、様々な調査機関がそれぞれ異なる数値を発表していますが、食料品全体の市場に占める割合はまだ小さいものの、年々拡大しています。

- 成長要因: 健康志向の高まり、食の安全への意識、SDGsへの関心の高まり、環境問題への配慮などが、市場成長の主要な要因として挙げられます。

海外市場との比較

世界的に見ると、オーガニック市場はさらに大きく成長しています。

海外市場との比較は以下の通りです。

- 欧米の先行: 欧米諸国では、日本よりもはるかに早くからオーガニックが一般化しており、スーパーマーケットの棚には多様なオーガニック製品が並んでいます。例えば、ドイツやデンマークなどでは、オーガニック食品がスーパーの主流となりつつあります。

- アジア市場の拡大: 中国や韓国といったアジア諸国でも、健康志向の高まりからオーガニック市場が急成長しています。

- 日本の課題: 日本のオーガニック市場は、海外に比べて規模が小さく、普及率もまだ低いのが現状です。これは、生産コストや流通コストが高いこと、消費者の価格に対する意識などが影響しています。

しかし、政府の「みどりの食料システム戦略」による有機農業推進の後押しもあり、今後国内市場のさらなる成長が期待されます。

有機農産物 価格相場と無農薬野菜比較

主要品目別価格推移グラフ

有機農産物は、慣行栽培の農産物に比べて価格が高い傾向にあります。これは、生産にかかる手間やコスト、収量の不安定さなどが影響しています。

主要品目別価格推移グラフは以下の通りです。

- 野菜: 有機野菜は、一般的なスーパーで販売されている慣行栽培の野菜に比べて、1.5倍〜2倍程度の価格になることが多いです。特に、葉物野菜や果菜類でその差が顕著です。

- 米: 有機米も、一般的な慣行栽培米に比べて高価格で取引されています。

これらの価格差は、消費者が有機農産物の価値をどのように評価するか、また、生産者がどれだけコストを抑えられるかによって変動します。

価格変動要因の分析

有機農産物の価格は、いくつかの要因によって変動します。

価格変動要因は以下の通りです。

- 生産コスト: 人件費、資材費、認証コストなどが主な要因です。

- 収量: 病害虫や天候不順の影響を受けやすいため、収量が不安定になり、価格に影響を与えます。

- 需要と供給: 消費者の需要が高まれば価格は上昇し、供給が増えれば価格は安定する傾向にあります。

- 流通コスト: 有機農産物の専門的な流通ルートは、慣行栽培の農産物よりもコストがかかる場合があります。

- 認証の有無: 有機JAS認証を取得している農産物は、そうでないものに比べて付加価値が高く、価格も高くなる傾向があります。

注目のオーガニック農産物ブランドと加工品開発事例

ブランド別ヒット商品の特徴

近年、有機農産物を扱うブランドが増え、消費者の選択肢が広がっています。

ブランド別ヒット商品の特徴は以下の通りです。

- Oisix(オイシックス): 有機野菜や特別栽培野菜の定期宅配サービスで、ミールキットも人気。忙しい子育て世代に支持されています。

- 大地を守る会: 長年の実績と信頼があり、安全性と品質にこだわった有機農産物を提供。こだわりの加工品も豊富です。

- コープ自然派: 生協の強みを活かし、手頃な価格で有機農産物や無添加食品を提供。地域に根ざした活動も展開しています。

これらのブランドは、単に有機農産物を販売するだけでなく、顧客のニーズに合わせたサービスや商品の開発に力を入れています。

二次加工(乾麺・ジュース・味噌など)の成功ポイント

有機農産物は、そのまま販売するだけでなく、加工品として付加価値を高めることで、新たな販路を開拓できます。

二次加工の成功ポイントは以下の通りです。

- 原料へのこだわり: 有機JAS認証を受けた農産物を原料にすることで、製品の信頼性を高めます。

- 無添加・自然志向: 消費者の健康志向に応えるため、添加物を極力使用しない、自然な製法にこだわる。

- ストーリー性: 生産者の顔が見える、栽培方法にストーリーがあるなど、製品にまつわる物語を伝えることで、消費者の共感を呼びます。

- 差別化: 他社にはない独自の加工技術やレシピを開発し、差別化を図る。

例えば、有機小麦を使った乾麺、有機野菜を使ったジュース、有機大豆と有機米を使った味噌などが成功事例として挙げられます。これらの加工品は、有機農産物の新たな需要を創出し、生産者の経営安定にも寄与しています。

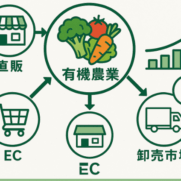

販路開拓|EC・輸出・農商工連携のヒント

有機農産物の販路を拡大するためには、多様なチャネルを活用することが重要です。

オンライン直販サイト構築のポイント

ECサイトを活用したオンライン直販は、生産者が直接消費者に販売できるため、利益率を高め、顧客との関係を深めることができます。

オンライン直販サイト構築のポイントは以下の通りです。

- 商品の魅力的な写真と説明: 有機農産物のこだわりや特徴が伝わるような写真と説明文を用意します。

- 生産者の紹介: 顔写真や栽培への想いを掲載し、信頼感を高めます。

- 定期購入・サブスクリプション: 継続的な購入を促す仕組みを導入します。

- レシピ提案: 旬の野菜を使ったレシピを提案し、消費者の購買意欲を高めます。

- SNS連携: InstagramやFacebookなどのSNSを活用し、商品の魅力を発信し、顧客とのコミュニケーションを図ります。

輸出規制と輸出先国選定基準

日本の有機農産物は、海外でも品質の高さが評価され、輸出の可能性を秘めています。

輸出規制と輸出先国選定基準は以下の通りです。

- 輸出規制: 各国の輸入規制や検疫制度を事前に確認する必要があります。特に、農薬や残留基準に関する規制は国によって異なるため、詳細な調査が不可欠です。

- 輸出先国選定基準: 以下の点を考慮して輸出先を選定します。

- 有機農産物の需要が高い国: 欧米やアジアの富裕層が多い国などが挙げられます。

- 日本の食文化に関心が高い国: 和食ブームの影響で、日本の食材への関心が高まっている国も有望です。

- 物流コスト: 輸送距離や輸送手段によってコストが大きく変動するため、効率的な物流ルートを確保できる国を選びます。

農商工連携のヒント

農商工連携は、農業者と商工業者が連携して新たな商品やサービスを開発する取り組みです。これにより、有機農産物の可能性を広げ、新たな市場を創造できます。

農商工連携のヒントは以下の通りです。

- 食品加工業者との連携: 有機農産物を原料とした加工食品(ジャム、ジュース、乾麺、味噌など)を共同で開発し、付加価値を高めます。

- レストラン・ホテルとの連携: 有機農産物を使ったメニューを共同開発し、消費者に提供します。

- 観光業者との連携: 有機農場での農業体験ツアーや収穫体験などを企画し、地域活性化につなげます。

- IT企業との連携: スマート農業技術の開発や、オンライン販売システムの構築など、ITの力を活用して農業を革新します。

Q&A|よくある疑問を解決(収量・価格・規制など)

有機農業や有機農産物について、多くの方が抱える疑問をQ&A形式で解決していきます。

有機農業 やり方の疑問と解決策

初心者が陥りやすいミスと回避方法

有機農業を始めてみたいけれど、何から手をつけていいかわからない、失敗しないか不安、という方もいるかもしれません。

初心者が陥りやすいミスと回避方法は以下の通りです。

| 陥りやすいミス | 回避方法 |

| 土壌診断をしない | 土壌の状態を把握せず、闇雲に栽培を始めてしまうと、生育不良や病害虫の原因になります。必ず事前に土壌診断を行いましょう。 |

| 堆肥不足 | 有機農業では堆肥が重要です。十分な量の堆肥を施用し、土壌の肥沃度を高めましょう。 |

| 病害虫対策の遅れ | 病害虫は一度発生すると広がりやすいです。早期発見・早期対応が重要なので、こまめに畑を見回りましょう。 |

| 無理な規模拡大 | 最初から大規模に始めるのではなく、まずは家庭菜園など小規模で経験を積むのがおすすめです。 |

| 情報不足 | 有機農業に関する専門書やウェブサイト、セミナーなどで知識を習得しましょう。地域の有機農家や農業指導機関に相談するのも良い方法です。 |

季節別栽培カレンダー

有機農業では、その地域の気候や土壌に合った作物を、適切な時期に栽培することが重要です。

以下に、一般的な季節別の栽培カレンダー例を挙げます。

| 季節 | 栽培に適した野菜・作物 | 主な作業 |

| 春 | ホウレンソウ、小松菜、カブ、レタス、エンドウ豆、ジャガイモ、トマト、ナス、キュウリなど | 種まき、苗の植え付け、土づくり、病害虫対策 |

| 夏 | オクラ、ピーマン、ゴーヤ、トウモロコシ、枝豆、トマト、ナス、キュウリ、インゲンなど | 水やり、追肥、病害虫対策、支柱立て、収穫 |

| 秋 | ダイコン、ハクサイ、キャベツ、ブロッコリー、カブ、シュンギク、ネギなど | 種まき、土づくり、冬野菜の準備、収穫 |

| 冬 | ホウレンソウ、小松菜、カブ、ネギ、ダイコン、ハクサイなど | 土壌改良、緑肥の播種、冬越しの準備、収穫 |

このカレンダーはあくまで一例であり、地域や気候条件によって適した作物は異なります。地域の有機農家や農業指導機関に相談し、自分に合った栽培計画を立てましょう。

市場規模・販路開拓に関する相談

包装・物流コストの抑え方

有機農産物の価格を抑え、消費者にとって購入しやすいものにするためには、包装や物流コストの削減も重要です。

包装・物流コストの抑え方は以下の通りです。

- 簡易包装の採用: 過剰な包装を避け、環境に優しくコストも抑えられる簡易包装を選びましょう。

- 共同配送: 複数の有機農家が協力して商品をまとめて配送することで、物流コストを削減できます。

- 直売所の活用: 消費者が直接農場や直売所に来てもらうことで、流通コストを大幅に削減できます。

- 規格外品の有効活用: 見た目は悪くても味に問題ない規格外品を、加工品として販売したり、安価で提供したりすることで、フードロスを減らし、収益向上につなげます。

販路拡大のためのマーケティング施策

有機農産物の販路を拡大するためには、効果的なマーケティング施策が不可欠です。

販路拡大のためのマーケティング施策は以下の通りです。

- ウェブサイト・ECサイトの開設: 自身の農園のウェブサイトやオンラインストアを開設し、直接消費者に商品を販売します。

- SNS活用: InstagramやFacebookなどで、日々の農作業の様子や収穫した野菜の写真を投稿し、消費者に親しみを持ってもらいましょう。ライブ配信で畑の様子を見せるのも効果的です。

- 体験イベントの開催: 収穫体験や田植え体験などのイベントを企画し、消費者と直接交流する機会を設けます。

- メディアへの露出: 地域情報誌やテレビ番組、ウェブメディアなどに積極的に情報提供を行い、認知度を高めます。

- 食育イベントへの参加: 学校や地域で開催される食育イベントに参加し、有機農業の魅力を伝えます。

- レストランやカフェとの提携: 地元のレストランやカフェに有機野菜を供給することで、新たな販路を開拓できます。

成功事例インタビュー|エコファーマーが語るコツ

ここでは、実際に有機農業を実践し、成功を収めているエコファーマーの事例を通して、持続可能な農業のヒントを探ります。

地域循環モデルで実現する生物多様性保全

事例:〇〇県エコファームの取り組み

〇〇県にあるエコファーム「緑の里農園」では、地域と連携した独自の地域循環モデルを確立し、生物多様性保全と高品質な有機農産物の生産を両立しています。

「緑の里農園」の取り組みは以下の通りです。

- 地域からの有機物循環: 近隣の畜産農家から堆肥として利用できる家畜排泄物を引き取り、農場で堆肥化して活用しています。これにより、地域の資源を有効活用し、化学肥料の使用を大幅に削減しています。

- 遊休農地の活用と生物多様性: 耕作放棄されていた遊休農地を借り受け、有機栽培を行うことで、地域の景観維持に貢献しています。また、農場周辺にはビオトープ(生物生息空間)を設置し、多様な動植物が生息できる環境を整備しています。これにより、天敵となる昆虫が増え、病害虫の発生を自然の力で抑制しています。

- 水の管理と環境保全: 農業用水の管理にもこだわり、排水が地域の河川に与える影響を最小限に抑える工夫をしています。

地域住民との協働事例

「緑の里農園」は、地域住民との積極的な協働を通じて、有機農業の普及と地域活性化にも貢献しています。

地域住民との協働事例は以下の通りです。

- 援農ボランティアの受け入れ: 地域の住民や都市からのボランティアを定期的に受け入れ、一緒に農作業を行うことで、有機農業への理解を深めてもらっています。

- 収穫体験・農業体験: 家族連れや子どもたちを対象に、野菜の収穫体験や田植え体験などを開催し、食と農の大切さを伝えています。

- 直売所での交流: 農場に併設された直売所では、生産者が直接消費者と交流し、栽培方法や食べ方について情報交換を行っています。これにより、消費者との信頼関係を築き、リピーターを増やしています。

- 地域イベントへの参加: 地域の祭りやイベントに積極的に参加し、有機農産物の販売やPR活動を行っています。

CSR・SDGsを推進する農家の取り組み

企業連携プロジェクトの紹介

近年、企業の**CSR(企業の社会的責任)やSDGs(持続可能な開発目標)**への意識が高まる中で、有機農家と企業が連携するプロジェクトも増えています。

企業連携プロジェクトの紹介は以下の通りです。

- 社員食堂への有機野菜供給: 企業が社員の健康増進のために、社員食堂で有機野菜を積極的に導入する事例。

- 耕作放棄地の再生プロジェクト: 企業が農家と連携し、耕作放棄地の再生や有機農業への転換を支援するプロジェクト。

- 企業と共同での商品開発: 有機農産物を活用した新たな加工食品や飲料を、企業と共同で開発し、市場に投入する事例。

これらの連携は、農家にとっては安定した販路の確保や新たな収益源の創出につながり、企業にとっては社会貢献活動の一環として企業イメージの向上に貢献しています。

若手就農者へのメンタリング

有機農業の世界では、経験豊富なベテラン農家が若手就農者を育成するメンタリングも活発に行われています。

若手就農者へのメンタリングは以下の通りです。

- 技術指導: 有機栽培のノウハウや病害虫対策、土づくりなど、実践的な栽培技術を指導します。

- 経営アドバイス: 販路開拓やコスト管理、資金調達など、農業経営に関するアドバイスを行います。

- 精神的サポート: 有機農業は時に困難も伴うため、精神的なサポートや悩み相談に乗ることも重要です。

ベテラン農家から直接指導を受けることで、若手就農者は実践的な知識と経験を効率的に習得し、有機農業の担い手として成長することができます。

未来の安心を手に入れよう!有機農産物×オーガニック生活のコツ

この記事では、有機農業と有機農産物について、その定義からメリット・デメリット、認証基準、購入方法、そしてスマート農業や市場動向まで、多角的に解説してきました。

本記事の重要ポイント振り返り

- 有機農産物は、有機JAS規格に基づき、化学農薬や化学肥料を原則として使用せずに生産された、環境と健康に配慮した農産物です。

- 無農薬や特別栽培とは異なる厳格な基準と認証制度によって、その安全性が担保されています。

- 有機農業は、土壌改良や生物多様性保全、環境貢献といったメリットがある一方で、コストや収量の課題も抱えています。

- スーパー、通販、宅配サービス、直売所など、様々な場所で購入可能であり、有機JASマークの確認が重要です。

- スマート農業技術の導入は、有機農業の生産性向上に貢献し、持続可能性を高める可能性があります。

- 国内のオーガニック市場は成長傾向にあり、加工品開発や農商工連携によって、さらなる可能性が広がっています。

健康・環境・家計に役立つアクションプラン

有機農産物を日々の生活に取り入れ、より豊かなオーガニック生活を送るためのアクションプランは以下の通りです。

- まずは「有機JASマーク」から: 初めて有機農産物を購入する際は、有機JASマークの表示があるものを選びましょう。

- 旬の有機野菜から試す: 季節ごとの旬の有機野菜は、栄養価も高く、風味も豊かです。まずは少量から試してみるのがおすすめです。

- 宅配サービスを活用する: 近くに有機農産物を扱うお店がない場合は、有機野菜の宅配サービスを検討してみましょう。定期便を利用すれば、買い忘れの心配もありません。

- 家庭菜園に挑戦する: 小さなスペースでも、有機栽培で野菜を育ててみましょう。自分で育てた野菜は格別の味わいです。

- 地域の直売所やイベントに参加する: 生産者と直接交流できる直売所やオーガニックイベントに足を運び、食への理解を深めましょう。

- 加工品にも注目する: 有機農産物を使ったジャムやジュース、味噌などの加工品も、手軽にオーガニック生活を取り入れる方法です。

メルマガ登録・支援セミナー・農家訪問ツアーのご案内

有機農業やオーガニック生活について、さらに深く学びたい方は、以下の情報をご活用ください。

- メルマガ登録: 有機農産物の最新情報やレシピ、お得なキャンペーン情報などを定期的にお届けします。

- 支援セミナー: 有機農業の始め方やスマート農業の導入、販路開拓など、テーマ別のセミナーを随時開催しています。

- 農家訪問ツアー: 実際に有機農家を訪れ、栽培現場を見学したり、生産者の話を聞いたりできるツアーにご案内します。

これらの機会を通じて、有機農業への理解を深め、健康で持続可能なライフスタイルを実現しましょう。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。