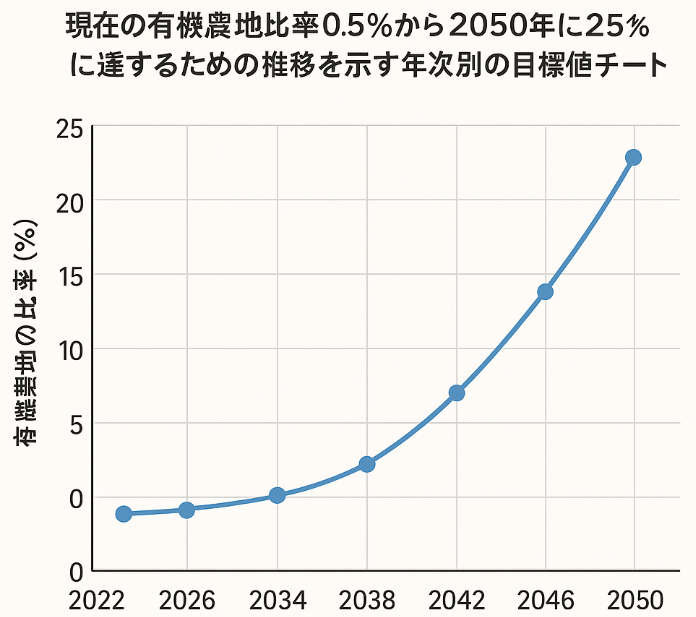

日本において、有機農業は単なる栽培技術にとどまらず、国の食料システム、環境保全、そして地域経済の未来を左右する重要な政策課題です。現在、日本の有機農地は全耕地面積のわずか0.5%程度と、世界に比べて普及が遅れています。しかし、政府はみどりの食料システム戦略のもと、2050年までに有機農業の農地を25%に拡大するという野心的な目標を掲げ、その実現に向けた多様な政策を打ち出しています。

この目標達成には、生産者の努力だけでなく、国や地方自治体による補助金や支援制度、そして技術的なサポートが不可欠です。本記事では、有機農業政策の全体像から具体的な支援制度、海外の成功事例、そして将来の展望まで、有機農業に関心を持つあらゆる方が知りたい情報を網羅的に解説します。

目次

1. 有機農業政策の全体像:有機農業推進法・みどりの食料システム戦略入門

日本の有機農業政策は、持続可能な農業の実現と食料システムの変革を目指すものです。その中心となるのが「有機農業推進法」と「みどりの食料システム戦略」です。

日本の有機農業政策のポイントは以下の通りです。

- 有機農業推進法の基盤: 有機農業の基本的な理念と推進体制を定める法律です。

- みどりの食料システム戦略の目標: 2050年までに農地面積の25%を有機農業にするという具体的な目標を掲げています。

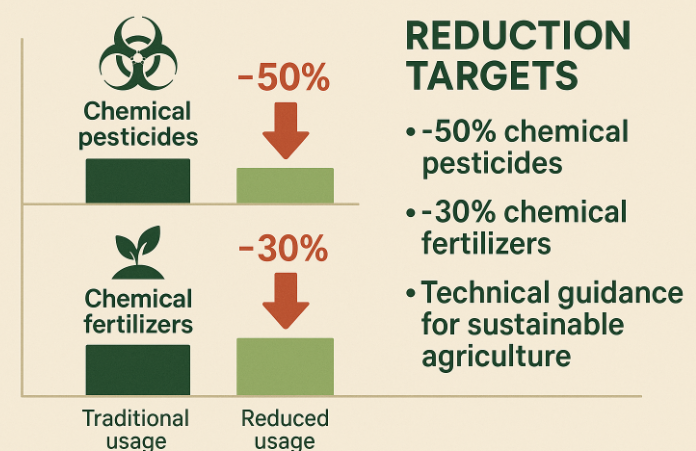

- 化学農薬・化学肥料の削減目標: 環境負荷低減のため、化学農薬50%削減、化学肥料30%削減を目指しています。

この項目を読むと、有機農業を推進する国の基本的な考え方や具体的な目標を理解できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、有機農業への取り組みが国の政策とどのように連動しているのかが見えにくくなり、利用できる支援制度を見逃す可能性があるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

1.1 有機農業推進法の基本方針と認証制度(有機JAS/登録制度)

有機農業推進法は、有機農業を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針を定めています。この法律に基づき、有機農産物であることを証明するための有機JAS認証制度や、地域ぐるみの有機農業推進を後押しする登録制度が運用されています。

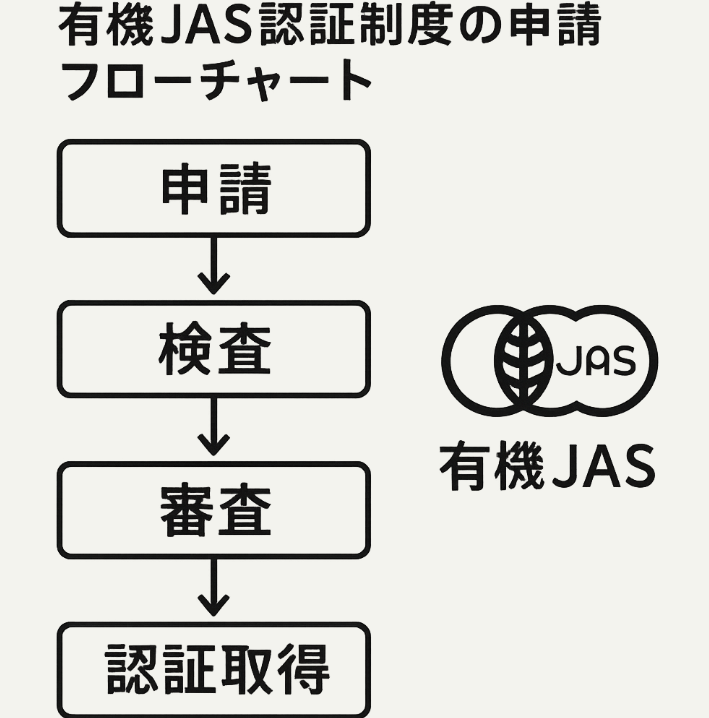

有機JAS認証の要件と申請フロー

有機JAS認証は、農林水産大臣が定めた基準に従って生産された農産物や加工食品に付与される、日本の国家認証です。消費者が有機食品を安心して選べるよう、厳格な生産管理と検査体制が求められます。

| 要件 | 内容 |

| ほ場の管理 | 2年以上(多年生作物は3年以上)、禁止された化学物質を使用していないこと。隣接するほ場からの飛散防止措置を講じること。 |

| 栽培管理 | 遺伝子組み換え技術を使用しないこと。土づくりを基本とし、堆肥等による土壌改良を行うこと。病害虫防除は物理的・生物的防除を優先すること。 |

| 記録管理 | 生産工程の記録を詳細に作成し、保管すること。 |

| 格付け表示 | 認証取得後、定められたルールに基づき有機JASマークを貼付すること。 |

申請フローは以下のステップで進みます。

- 生産行程管理者等に登録申請: 有機JAS認証を受けようとする者は、農林水産大臣に登録された登録認証機関に申請します。

- 実地調査と検査: 認証機関がほ場や生産施設を訪問し、要件が満たされているかを確認します。

- 審査: 書類審査と実地調査の結果に基づき、認証の可否が審査されます。

- 認証と登録: 審査を通過すると認証書が交付され、有機JASマークの表示が可能になります。

有機JAS認証の取得には時間と費用がかかりますが、消費者の信頼を得て販路開拓を有利に進める上で非常に重要です。

登録制度のメリット・デメリット

「オーガニックビレッジ」のような地域ぐるみでの有機農業推進を目指す登録制度も存在します。これは、地域全体で有機農業に取り組む体制を構築し、生産から加工、流通、消費までを一貫して促進するものです。

| 分類 | 内容 |

| メリット | 地域ブランド力の向上: 地域全体で有機農業に取り組むことで、観光誘致や特産品の付加価値向上につながります。 共同での課題解決: 生産者同士の連携強化や、行政からの支援を効率的に受けられます。 新規就農者へのサポート: 地域全体での受け入れ体制が整備され、技術指導や資金面でのサポートが期待できます。 |

| デメリット | 合意形成の難しさ: 地域内の多様な関係者間の調整や合意形成に時間がかかる場合があります。 初期投資の負担: 地域全体での設備投資や研修費用が発生する可能性があります。 継続的な運営体制の構築: 一過性の取り組みに終わらせず、長期的な視点での運営体制が必要です。 |

登録制度は、単独の農家だけでなく、地域全体で有機農業を盛り上げていきたいと考える場合に有効な選択肢となります。

1.2 みどりの食料システム戦略の概要と2050年目標(農地25%有機化)の実現可能性

みどりの食料システム戦略は、食料・農林水産業の生産性向上と持続可能性の両立を目指す、農林水産省の長期戦略です。その中でも特に注目されるのが、2050年までに日本の農地の25%を有機農業にするという目標です。

戦略の主要施策とロードマップ

みどりの食料システム戦略は、以下の主要施策を通じて2050年目標の達成を目指しています。

| 主要施策 | 内容 |

| 有機農業の拡大支援 | 有機JAS認証取得支援、有機転換期間中の支援、技術指導の強化。 |

| 化学農薬・化学肥料の使用量削減 | 代替技術の開発・普及、総合的病害虫・雑草管理(IPM)の推進。 |

| スマート農業の推進 | ICTやAIを活用した生産管理の効率化、データ駆動型農業の展開。 |

| 食品ロスの削減 | 生産から消費までのフードチェーン全体での食品ロス削減の取り組み。 |

| 環境負荷低減技術の開発 | 土壌炭素貯留、温室効果ガス排出削減技術の研究開発。 |

この戦略のロードマップでは、中間目標として2030年に向けた具体的な数値目標も設定されており、段階的な目標達成を目指しています。

実現に向けた課題と政府の対応策

農地25%有機化という目標は非常に意欲的であり、達成には多くの課題があります。

| 課題 | 政府の対応策 |

| 生産コストの増加 | 補助金・交付金による初期投資や転換期間中の所得補償、低利融資制度の拡充。 |

| 収量低下への懸念 | 有機農業技術指導員の育成、土壌診断や堆肥活用技術の普及、輪作体系の確立支援。 |

| 技術・知識の不足 | 有機農業技術研修会の開催、専門家によるコンサルティング支援、先進農家の事例共有。 |

| 労働力不足 | スマート農業技術の導入支援、地域内外からの人材誘致策、農業法人化の促進。 |

| 販路の確保 | 地産地消の推進、有機農産物のブランド化支援、オンライン販路構築のサポート。 |

政府はこれらの課題に対し、多角的な支援策を講じることで、2050年目標の実現可能性を高めようとしています。

1.3 化学農薬50%削減・化学肥料30%削減の政策目標と技術指導ポイント

みどりの食料システム戦略では、有機農業の拡大と並行して、慣行農業においても化学農薬50%削減、化学肥料30%削減という具体的な目標を掲げています。これは、持続可能な農業への転換を国全体で進めるための重要な柱です。

削減目標の背景と法的枠組み

これらの削減目標が設定された背景には、環境負荷の低減、生物多様性の保全、そして消費者の食の安全への意識の高まりがあります。化学農薬や化学肥料の過剰な使用は、土壌劣化、水質汚染、生態系への悪影響が指摘されており、国際的な潮流にも沿った動きです。

法的枠組みとしては、前述の「みどりの食料システム法」により、これら削減目標の達成に向けた生産方法を導入する生産者に対する支援措置が定められています。具体的には、化学農薬や化学肥料の使用量を削減するための技術導入や、それによるコスト増に対応するための助成金などが検討・実施されています。

農家向け技術支援プログラム

農薬や化学肥料の削減目標を達成するためには、農家の技術転換が不可欠です。農林水産省や関係機関は、以下のような技術支援プログラムを提供しています。

| 技術支援プログラム | 内容 |

| 土壌診断に基づく施肥設計 | 土壌の状態を分析し、作物が必要とする養分量に応じた適正な施肥計画を立てることで、化学肥料の無駄を削減します。 |

| 堆肥・有機質肥料の活用 | 土壌の健全化と養分供給能力向上を目的として、高品質な堆肥や有機質肥料の施用を推進します。 |

| 総合的病害虫・雑草管理(IPM) | 農薬に頼らず、生物的防除、物理的防除、耕種的防除などを組み合わせることで、病害虫や雑草の発生を抑制します。 |

| 緑肥作物の導入 | 土壌の肥沃度向上や雑草抑制効果を持つ緑肥作物の栽培を奨励します。 |

| 抵抗性品種の利用 | 病害虫に強い品種を選定することで、農薬の使用量を減らします。 |

これらのプログラムは、各地域の農業指導機関やJA、研究機関と連携して実施されており、農家は地域の特性に合わせた指導や情報提供を受けることができます。

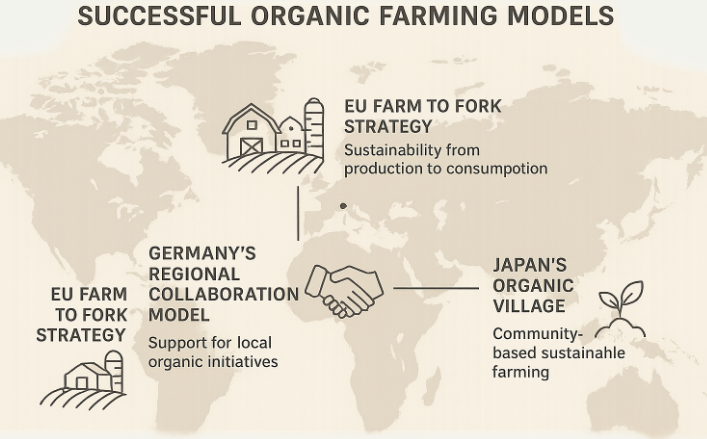

1.4 国際比較:EU「Farm to Fork」戦略/米国有機認証制度/FAO指針

日本の有機農業政策を理解する上で、国際的な動向と比較することは重要です。EU、米国、そして国連食糧農業機関(FAO)の取り組みは、それぞれ異なるアプローチで有機農業の推進や持続可能な食料システムの構築を目指しています。

EU「Farm to Fork」戦略の概要と補助制度

EUの「Farm to Fork(ファーム・トゥ・フォーク)戦略」は、欧州グリーンディールの一環として、持続可能で公平な食料システムへの移行を目指す包括的な戦略です。この戦略では、2030年までにEUの農地の少なくとも25%を有機農業にするという具体的な目標を掲げており、日本の目標設定にも大きな影響を与えています。

EUの有機農業推進を支える主な補助制度は、共通農業政策(CAP)の第2の柱(Rural Development)に含まれる環境・気候変動対策関連の補助金です。

| 補助制度 | 内容 |

| 有機農業支援 | 有機農業への転換を促すための初期支援、有機栽培を継続するための定額払い、有機認証取得費用の助成など。 |

| 環境保全型農業支援 | 土壌保全、水質保護、生物多様性向上に資する農法に対する支援。 |

| 知識移転と情報提供 | 有機農業に関する研修、コンサルティング、技術指導への支援。 |

EUは、これらの手厚い補助制度を通じて、農家が有機農業へ転換し、持続的な生産を続けるための経済的インセンティブを強く与えています。

米国のNOP認証制度と支援策

米国では、農務省(USDA)が管轄する「National Organic Program(NOP)」が有機農産物の認証制度を運用しています。NOP認証は、国際的にも認知度が高く、米国内で有機食品として販売するための必須要件です。

米国の有機農業支援策は、主に以下のプログラムを通じて提供されています。

| 支援策 | 内容 |

| Organic Certification Cost Share Program (OCCSP) | 有機認証取得にかかる費用の50%(上限500ドル)を補助するプログラム。認証取得の経済的負担を軽減します。 |

| Environmental Quality Incentives Program (EQIP) | 土壌保全、水質改善、野生生物生息地の保全など、環境に配慮した農業実践を行う農家への技術・財政支援。有機農業関連の慣行も対象となります。 |

| Conservation Stewardship Program (CSP) | 既存の環境保全型農業の取り組みをさらに高める農家への報酬。有機農家も対象となり、追加的な環境改善策に対して支払いが行われます。 |

米国は、認証取得費用への直接的な補助と、環境保全型農業全体を支援するプログラムの中に有機農業を位置づけることで、有機農業の普及を促進しています。

FAO指針に基づく国際協力の動向

国連食糧農業機関(FAO)は、世界の食料安全保障と持続可能な農業の実現に向け、有機農業を含むアグロエコロジー(生態系農業)の推進を重視しています。FAOは、有機農業が小規模農家の生計向上、食料安全保障、気候変動への適応・緩和に貢献すると考えており、各国に対して有機農業政策の策定や技術支援を推奨しています。

FAOの指針に基づく国際協力の動向としては、以下のようなものがあります。

- 知識共有と能力開発: 有機農業に関する研究成果や優良事例を各国で共有し、農家や政策担当者の能力向上を支援しています。

- 政策助言: 各国の政府に対し、有機農業推進のための政策策定に関する助言や技術支援を行っています。

- 国際的な認証基準の調和: 有機農産物の貿易を促進するため、国際的な認証基準の調和に向けた議論を主導しています。

- 南南協力: 開発途上国間での有機農業技術や経験の共有を促進しています。

これらの国際的な取り組みは、有機農業が地球規模の課題解決に貢献する可能性を示しており、日本の有機農業政策もこうした国際的な潮流と連携しながら進められています。

2. 日本の現状と課題分析:普及率・コスト・技術的ハードル

日本の有機農業は、世界に比べて普及が遅れているのが現状です。その背景には、面積の少なさだけでなく、高い生産コストや技術的なハードルなど、複数の要因が絡み合っています。

日本の有機農業の現状と課題のポイントは以下の通りです。

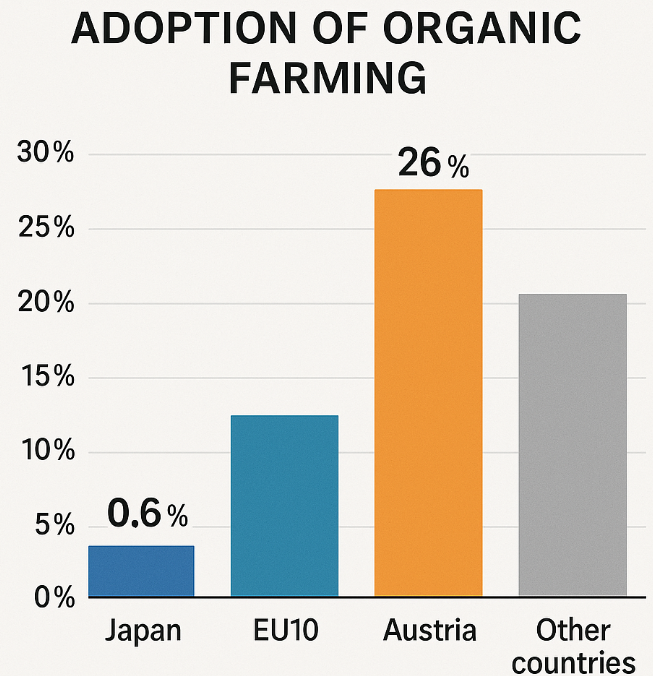

- 低い普及率: 日本の有機農地面積は、世界主要国と比較して非常に低い水準にあります。

- 高コスト体質: 有機農業は、慣行農業に比べて生産コストが高くなる傾向があります。

- 技術的な困難さ: 病害虫対策や土づくりなど、専門的な技術と知識が求められます。

この項目を読むと、日本の有機農業が抱える具体的な問題点と、それがなぜ普及を妨げているのかを深く理解できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、支援制度や成功事例の活用がなぜ重要なのかを十分に理解できず、効果的な対策を立てられない可能性があるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

2.1 日本の有機農地面積・普及率推移と世界市場とのギャップ

日本の有機農業は、政府が目標とする「農地の25%有機化」という数字とはかけ離れた現状にあります。

年次別有機農地面積の推移データ

農林水産省のデータによると、日本の有機農業の農地面積は以下の通り推移しています。

| 年 | 有機農地面積(ha) | 全耕地面積に占める割合(%) |

| 2009 | 約7,000 | 約0.15 |

| 2014 | 約12,000 | 約0.25 |

| 2019 | 約23,000 | 約0.5 |

| 2022 | 約25,000 | 約0.6 |

(出典:農林水産省「有機農業をめぐる情勢」より作成)[14]

このデータから、有機農地面積は増加傾向にあるものの、その増加ペースは緩やかであり、全耕地面積に占める割合は依然として低い水準にとどまっていることがわかります。

世界主要国との比較分析

日本の有機農地面積の割合は、世界の主要国と比較すると顕著に低いことが指摘されています。

| 国・地域 | 有機農地面積の割合(%) | 備考 |

| 日本 | 約0.6 | (2022年時点) |

| EU(全体) | 約10 | (2021年時点、目標25%) |

| オーストリア | 約26 | EUの中でも特に普及率が高い国 |

| スウェーデン | 約20 | |

| ドイツ | 約10 | |

| アメリカ | 約1.5 | (2019年時点) |

| 中国 | 約0.5 | 面積は大きいが、割合は日本と同程度 |

(出典:農林水産省「有機農業をめぐる情勢」、その他国際機関データより作成)[12]

この比較から、日本が有機農業の普及において大きく立ち遅れていることが明らかです。EU諸国が高い普及率を達成している背景には、共通農業政策(CAP)による手厚い補助金や、消費者の強い有機食品志向があるとされています。

2.2 有機農業普及が進まない理由:コスト高騰・労働力不足・技術不足

日本の有機農業普及が遅れる主な理由として、以下の3点が挙げられます。これらは相互に影響し合い、農家の有機農業への転換を阻む要因となっています。

生産コスト構造の比較

有機農業は、慣行農業に比べて生産コストが高くなる傾向があります。その主な要因は以下の通りです。

| コスト項目 | 有機農業の特徴 | 慣行農業の特徴 |

| 肥料費 | 有機質肥料(堆肥、油かすなど)は、化学肥料に比べて高価な場合が多く、運搬・散布にも手間がかかります。 | 安価な化学肥料を効率的に利用できます。 |

| 農薬費 | 合成農薬を使用しないため、物理的・生物的防除に手間とコストがかかる場合があります。 | 化学農薬を効果的に使用し、病害虫管理コストを抑えることができます。 |

| 人件費 | 除草作業、病害虫の巡回・手作業による防除など、手作業による管理が多く、労働時間が長くなる傾向があります。 | 機械化・省力化が進み、人件費を抑えられます。 |

| 認証費用 | 有機JAS認証の申請費用や検査費用が発生します。 | 認証費用は発生しません。 |

| 収量 | 慣行農業に比べて収量が不安定になったり、減少するリスクがあります。 | 安定した収量を確保しやすいです。 |

初期の転換期間中においては、収量が慣行農業より低くなることもあり、収益性が一時的に悪化するリスクがあります。

労働力確保のための政策課題

有機農業は、除草や病害虫の手作業による管理など、慣行農業に比べて多くの労働力を必要とすることが少なくありません。

労働力確保のための政策課題:

- 若年層の農業離れ: 農業全体の課題である若年層の就農者減少は、労働集約的な有機農業において特に深刻な問題です。

- 熟練技術者の不足: 有機農業の知識と経験を持つ熟練した労働者が不足しています。

- 季節的労働力の確保: 特定の時期に集中的な労働力が必要となるため、短期的な労働力確保が課題です。

政府は、新規就農支援策の拡充、スマート農業技術の導入支援、地域内外からの人材誘致、農業法人化の促進などを通じて、労働力確保に取り組んでいます。

技術普及教育の現状と課題

有機農業は、その土地の気候や土壌、作物の種類に応じたきめ細やかな管理が求められるため、実践には高度な技術と経験が必要です。

技術普及教育の現状と課題:

- 専門的な指導者の不足: 有機農業に精通した指導員やコンサルタントが不足しており、農家が適切なアドバイスを受けにくい状況です。

- 体系的な教育プログラムの不足: 有機農業の技術やノウハウを体系的に学べる機会が限られています。

- 情報共有の課題: 成功事例や失敗事例の共有が十分ではなく、個々の農家が試行錯誤を繰り返すことが多いです。

この課題に対し、農林水産省は「有機農業技術指導員」の育成を支援したり、各地で有機農業研修会を開催したりするなどの取り組みを進めています。また、地域の実情に応じた技術普及を促進するため、都道府県や市町村レベルでの支援も強化されています。

2.3 収量低下問題の実態と対策:土づくり・堆肥・輪作による収量改善手法

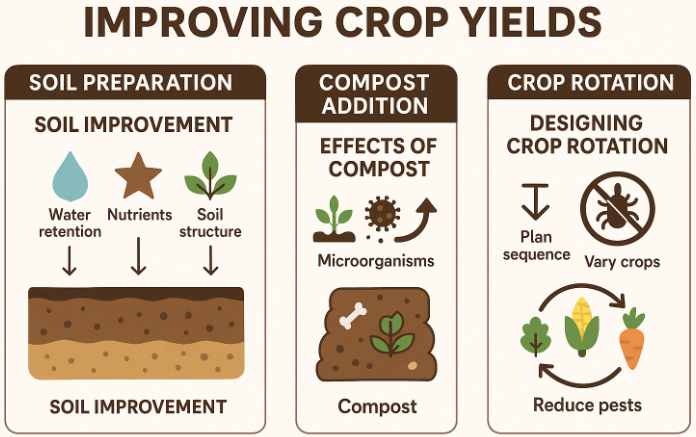

有機農業への転換を検討する農家にとって、収量低下への懸念は大きな障壁となります。化学肥料や化学農薬を使わないため、一時的に収量が不安定になったり、減少したりするリスクがあるからです。しかし、適切な土づくり、堆肥の活用、そして輪作を組み合わせることで、収量を安定させ、長期的に慣行農業と同等、あるいはそれ以上の収量を実現することも可能です。

堆肥活用による土壌改良メカニズム

堆肥は、有機農業における「土づくり」の要です。堆肥を畑に投入することで、土壌の物理性、化学性、生物性が改善され、作物の健全な生育を促します。

| 改善される土壌特性 | 堆肥活用によるメカニズム |

| 物理性(土壌構造) | 土壌粒子の結合を促進し、団粒構造を形成します。これにより、通気性、保水性、排水性が向上し、根の伸長に適した環境が作られます。 |

| 化学性(養分供給) | 堆肥中の有機物が分解される過程で、作物に必要な窒素、リン酸、カリウムなどの養分がゆっくりと供給されます。また、微量要素の供給源にもなります。 |

| 生物性(微生物活性) | 土壌微生物の多様性を高め、その活動を活発化させます。微生物は有機物の分解、養分循環、病原菌の抑制など、土壌生態系において重要な役割を果たします。 |

良質な堆肥を継続的に施用することで、土壌が本来持つ生産力を高め、作物が病害虫に強く、安定して生育できる基盤を築くことができます。

輪作設計のポイント

輪作とは、同じ畑で異なる種類の作物を順番に栽培していく方法です。単一作物の連作による病害虫の発生や土壌養分の偏りを防ぎ、収量を安定させるために非常に有効な手法です。

輪作設計のポイントは以下の通りです。

- 異なる科の作物を組み合わせる: 例えば、イネ科(小麦、トウモロコシ)→マメ科(ダイズ、エンドウ)→ナス科(トマト、ナス)のように、根の深さや吸肥特性が異なる作物を組み合わせることで、土壌中の養分バランスを保ち、病害虫の特定の宿主への依存を断ち切ります。

- 緑肥作物の導入: クローバーやヘアリーベッチなどの緑肥作物を輪作に組み込むことで、土壌の有機物含量を増やし、窒素固定による養分供給、雑草抑制効果も期待できます。

- 生育期間の異なる作物を組み合わせる: 短期作物と長期作物を組み合わせることで、年間を通じて土壌を有効活用し、土壌侵食の防止にもつながります。

- 土壌病害の発生状況を考慮する: 特定の土壌病害が発生しやすい作物については、その病原菌の生存期間を考慮し、輪作期間を調整します。

適切な輪作を行うことで、土壌の健全性を維持し、化学農薬に頼らずとも病害虫の被害を軽減し、安定した収量を確保することが可能になります。

現場で使える土づくりワークショップ事例

実際に農家が土づくりや堆肥活用、輪作設計を学ぶためのワークショップや研修会が各地で開催されています。これらのワークショップでは、理論だけでなく、具体的な土壌診断の方法、堆肥の作り方・使い方、輪作計画の立て方など、現場で役立つ実践的な知識や技術が提供されます。

例えば、

- 土壌サンプリングと診断の実演: 参加者が実際に土壌サンプルを採取し、pH測定や簡易的な養分診断を行うことで、自身の畑の土壌特性を理解します。

- 堆肥作り体験: 材料の選び方、切り返し方、発酵状況の確認方法など、堆肥作りの一連のプロセスを体験します。

- 輪作計画のグループワーク: 各参加者の作付計画に基づき、グループで最適な輪作体系を検討し、互いの知見を共有します。

- 先進農家の事例発表: 有機農業で成功している農家が、自身の土づくりや病害虫対策の工夫、収量安定のノウハウなどを紹介します。

これらのワークショップは、新規就農者や有機農業への転換を検討している農家にとって、実践的な学びの場となり、地域ごとの情報共有やネットワーク構築にも役立っています。

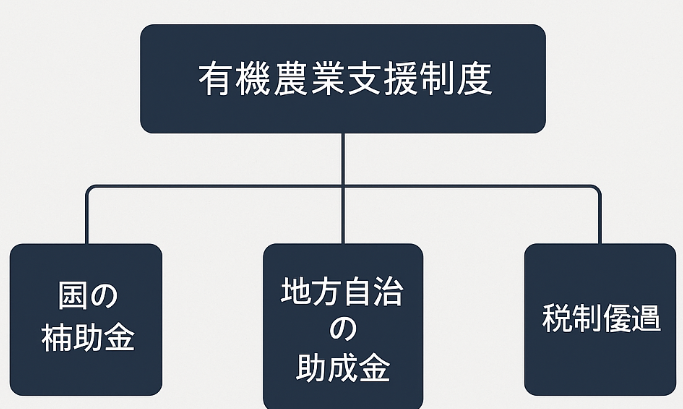

3. 支援制度・補助金/交付金/税制優遇の最新活用ガイド

有機農業への転換や継続には、初期投資や運営コスト、技術習得など多くの課題が伴います。しかし、国や地方自治体は、これらの負担を軽減し、有機農業の普及を後押しするための様々な支援制度、補助金、交付金、税制優遇を提供しています。これらの制度を上手に活用することが、持続可能な有機農業経営の鍵となります。

支援制度・補助金/交付金/税制優遇のポイントは以下の通りです。

- 多様な支援メニュー: 有機農業推進総合対策事業やみどりの食料システム戦略推進交付金など、国レベルでの支援が充実しています。

- 認証取得費用の助成: 有機JAS認証の取得にかかる費用を助成する制度もあります。

- 地方自治体独自の支援: 各都道府県や市町村も、地域の実情に応じた補助金や支援メニューを提供しています。

この項目を読むと、有機農業を始める際や継続する際に利用できる具体的な資金的支援や税制優遇について詳しく知ることができます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、本来受けられるはずの補助金や優遇措置を見逃し、経済的な負担が増えてしまう可能性があるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

3.1 有機農業推進総合対策事業:申請方法・条件まとめ

有機農業推進総合対策事業は、有機農業の推進を目的とした国の主要な補助事業の一つです。地域の特性に応じた有機農業の取り組みを支援し、生産者の経営安定と規模拡大を後押しすることを目的としています。

| 対象要件 | 主な内容 |

| 対象者 | 有機農業に取り組む農業者、農業法人、集落営農組織、農業協同組合、市町村、その他関係団体など。 |

| 対象事業 | 有機農業の導入・転換支援(有機JAS認証取得支援を含む) 有機農産物の生産安定・効率化のための技術導入支援(機械導入、施設整備など) 有機農産物の販路拡大・流通改善支援 有機農業に関する研修・情報提供、指導体制の整備 オーガニックビレッジづくりなどの地域ぐるみでの取り組み |

| 補助率・補助上限額 | 事業内容や主体によって異なりますが、一般的には事業費の1/2〜定額など、複数のパターンがあります。 |

対象要件と申請手順

具体的な対象要件や申請手順は、毎年度の事業実施要領によって詳細が定められます。一般的には、以下の手順で申請を進めます。

- 情報収集: 農林水産省や各都道府県の農業担当部署のウェブサイトで、最新の事業実施要領を確認します。

- 相談・計画策定: 地域の農業指導機関やJA、市町村の農業担当者などに相談し、事業計画を具体化します。

- 申請書作成: 事業計画書、収支計画書、添付書類(見積書、図面など)を作成します。

- 申請: 所管する都道府県や市町村を通じて、国(農林水産省)へ申請します。

- 審査・採択: 提出された申請内容が審査され、採択の可否が決定されます。

- 事業実施・実績報告: 採択後、計画に基づき事業を実施し、完了後には実績報告を行います。

申請には複数の書類準備が必要となり、専門的な知識も求められるため、地域の農業指導機関やコンサルタントへの相談が推奨されます。

交付金支給までのスケジュール

交付金支給までのスケジュールは、申請時期や審査の状況によって異なりますが、おおよそ以下の流れで進みます。

- 事業募集開始: 例年、年度初め(4月~6月頃)に募集が開始されることが多いです。

- 申請受付期間: 数週間から1ヶ月程度の申請期間が設けられます。

- 審査・採択決定: 申請締め切り後、数ヶ月かけて審査が行われ、夏から秋頃に採択が決定されます。

- 交付決定通知: 採択された事業には、交付決定通知が送付されます。

- 事業実施: 交付決定後、事業計画に基づき実際の取り組みを開始します。

- 実績報告: 事業完了後、実績報告書を提出します。

- 交付金支給: 実績報告が承認されると、交付金が支給されます。

年度をまたぐ事業の場合や、規模の大きい事業の場合には、複数年にわたる交付決定や分割支給となることもあります。早めの情報収集と計画的な準備が重要です。

3.2 みどりの食料システム戦略推進交付金と中小企業投資促進税制の適用ポイント

有機農業への転換を強力に推進するため、みどりの食料システム戦略に特化した交付金や、設備投資を支援する税制優遇措置も活用できます。

交付金の対象経費と申請フロー

「みどりの食料システム戦略推進交付金」は、みどりの食料システム戦略の実現に向けた先進的な取り組みを支援するための交付金です。

| 対象経費 | 内容 |

| スマート農業機械・設備の導入 | 自動運転トラクター、ドローン、センサーなど、省力化や精密農業に資する機器の導入費用。 |

| 環境負荷低減技術の導入 | 有機農業資材の導入、堆肥舎整備、環境制御型施設(高機能ハウスなど)の導入費用。 |

| 先端技術の実証・普及 | 新たな技術の実証試験や、その成果を地域で普及させるための取り組み費用。 |

| 情報通信技術(ICT)の活用 | 生産管理システム、トレーサビリティシステムなど、データ活用による効率化・付加価値向上に資するシステム導入費用。 |

| 教育・研修費用 | 新しい技術や経営手法を学ぶための研修費用。 |

申請フローは、基本的に「有機農業推進総合対策事業」と同様に、各都道府県や市町村を通じて行われますが、事業内容がより先進的・技術的な側面に重点が置かれている点が特徴です。

税制優遇の適用要件と効果事例

「中小企業投資促進税制」は、中小企業者等が行う一定の機械装置等の取得に対して、即時償却または取得価額の10%(特定の場合は7%)の税額控除を認める制度です。農業法人もこの制度の対象となる場合があります。

| 適用要件 | 主な内容 |

| 対象者 | 中小企業者等(農業法人を含む)。資本金1億円以下の法人など。 |

| 対象設備 | 農業機械、生産設備、試験研究設備など、一定の要件を満たすもの。有機農業関連の設備投資も対象となり得ます。 |

| 税制措置 | 特別償却:取得価額の全額(100%)を即時償却できる(取得年度に一括して費用計上できるため、課税所得を圧縮し、法人税を減らせます)。 税額控除:取得価額の10%(または7%)を法人税額から直接控除できる。 |

効果事例:

例えば、ある有機農業法人が有機野菜の選果・包装ラインを効率化するため、高額な選果機を導入したとします。この機械が中小企業投資促進税制の対象となれば、取得価額の全額をその年の費用として計上できるため、課税対象となる所得が大幅に減少し、結果として法人税の負担を軽減できます。これにより、初期投資の回収を早め、次の投資へと資金を回すことが可能になります。

この税制優遇は、有機農業への大規模な設備投資を検討している農業法人にとって、非常に大きなメリットとなります。適用には税務上の詳細な要件確認が必要なため、税理士や税務署への相談が不可欠です。

3.3 有機JAS認証取得費用の助成金/オーガニックビレッジ支援制度

有機JAS認証の取得は、有機農産物として付加価値を高め、販路を拡大するために不可欠ですが、その取得には費用と手間がかかります。また、地域全体で有機農業を推進する「オーガニックビレッジ」の取り組みも、国や地方自治体の支援を受けています。

認証取得費用助成の支給条件

有機JAS認証の取得を支援するため、国や地方自治体では認証取得費用の一部を助成する制度が設けられています。

| 支給条件 | 内容 |

| 対象者 | 新たに有機JAS認証を取得する農業者、または既存の認証を維持する農業者。 |

| 対象経費 | 認証機関への申請料、検査費用、実地調査費用など、認証取得・維持に直接かかる費用。 |

| 助成額・助成率 | 費用の1/2〜2/3、または上限額が設定されている場合が多いです。例えば、農林水産省の「有機農業推進総合対策事業」の一環として、有機JAS認証取得・更新費用を支援するメニューがあります。 |

| 申請時期 | 認証申請と同時期、または認証取得後、定められた期間内に申請が必要となる場合があります。 |

この助成金は、特に小規模な農家や新規参入者にとって、認証取得の経済的ハードルを下げる上で大きな助けとなります。各自治体でも独自の助成制度を設けている場合があるため、地域の情報を確認することが重要です。

オーガニックビレッジ支援メニュー

「オーガニックビレッジ」とは、市町村が有機農業の推進に関する目標を立て、その実現に向けて地域ぐるみで有機農業の生産、加工、流通、消費を有機的につなぎ、その取り組みを推進する地域です。農林水産省は、オーガニックビレッジの創出・発展を支援するメニューを提供しています。

| 支援メニュー | 内容 |

| 基本構想の策定支援 | オーガニックビレッジとしての目標設定、ロードマップ作成、関係者間の合意形成などのための費用を助成します。 |

| 推進体制の整備支援 | 有機農業を推進するための協議会設立、専門家派遣、事務局運営費用などを支援します。 |

| 生産・加工・流通連携の強化 | 地域の有機農産物のブランド化、加工品開発、直売所やオンラインショップ開設支援など。 |

| 教育・普及活動の支援 | 住民向けの有機農業講座、学校給食への有機農産物導入支援、農業体験イベント開催など。 |

| 先進事例の視察・情報交換 | 他のオーガニックビレッジや先進地の視察費用、情報交換会の開催費用など。 |

この制度は、単独の農家だけでなく、地域全体で有機農業を盛り上げ、地域活性化につなげたいと考える自治体や団体にとって、非常に強力な後押しとなります。

3.4 都道府県・市町村レベルの補助金検索方法(例:北海道/千葉県)

国からの補助金だけでなく、各都道府県や市町村も、地域の実情に合わせた独自の補助金や支援制度を提供しています。これらの地方自治体独自の制度は、より細やかなニーズに対応している場合が多く、見逃せない情報です。

ポータルサイト活用術

地方自治体の補助金情報を効率的に探すには、以下のポータルサイトや検索方法が有効です。

- 各都道府県・市町村の農業・農政担当部署のウェブサイト: 最も確実な情報源です。「〇〇県 農業」「〇〇市 有機農業」などのキーワードで検索し、担当部署のページを確認します。

- 都道府県・市町村の「補助金・助成金」情報ページ: 多くの自治体では、提供している補助金・助成金情報を一覧でまとめたページを設けています。

- 地域の農業団体・JAのウェブサイト: 地域の農業協同組合や農業団体が、利用可能な補助金情報をまとめて案内している場合があります。

- 中小企業庁のJ-Net21など、国の情報提供サイト: 地方自治体の支援制度も一部掲載されていることがあります。

- 各県の「農業振興計画」: 有機農業に関する方針が記載されており、そこから具体的な支援策を探るヒントが得られることがあります。

これらのサイトを定期的にチェックし、キーワード検索(例:「有機農業 補助金」「環境保全型農業 助成」)を活用することで、自身の地域で利用できる制度を見つけやすくなります。

地域別主要支援制度リスト(例:北海道/千葉県)

ここでは、具体的な地域での支援制度の例として、北海道と千葉県のケースを見てみましょう。ただし、これらの情報は時期によって変更される可能性があるため、必ず最新の情報を各自治体の公式ウェブサイトで確認してください。

【北海道の例】

- 北海道 有機農業推進事業: 有機農業に取り組む農業者に対し、有機栽培への転換期間中の支援、有機JAS認証取得支援、有機農業技術導入支援など、多岐にわたる支援を行っています。

- 環境保全型農業直接支払交付金(北海道版): 国の制度に上乗せして、北海道独自の要件で環境保全型農業に取り組む農業者への支援を強化している場合があります。

- 新規就農者支援制度: 北海道は新規就農者を積極的に受け入れており、有機農業で就農する者に対しても、研修費や施設整備費用の補助、無利子融資制度などを提供しています。

【千葉県の例】

- 千葉県 有機農業推進事業: 有機農業の普及促進のため、生産者の技術向上支援、販路開確保支援、消費者との交流促進などを目的とした事業を展開しています。

- 千葉県エコ農業推進計画: 有機農業を含む環境に配慮した農業の推進を目標とし、その達成に向けた技術指導や情報提供を行っています。

- ちばエコ農産物認証制度: 有機JAS認証ではないが、化学肥料・農薬を一定基準以上削減して生産された農産物を認証する制度で、消費者に安全性をアピールする上で有効です。

これらの例からもわかるように、地方自治体は国の制度を補完し、地域の特性やニーズに合わせたきめ細やかな支援策を提供しています。自身の活動地域でどのような制度があるのか、積極的に情報収集を行うことが重要です。

4. 実践ガイド:新規参入・転換推進事業で販路開拓&技術習得

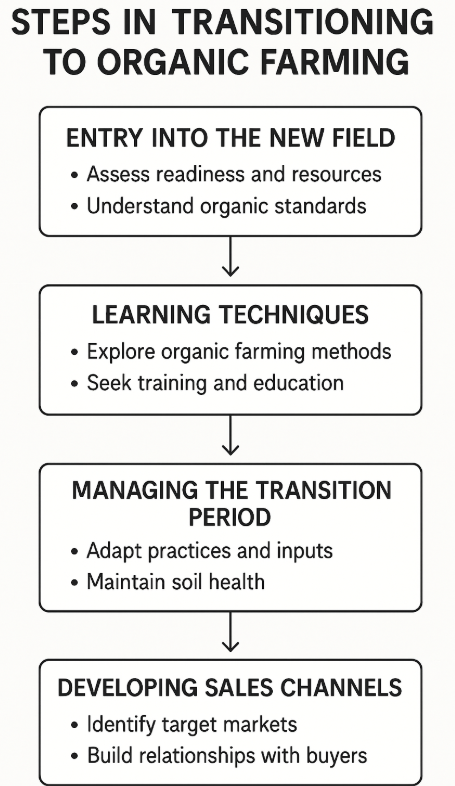

有機農業を始める、あるいは慣行農業から転換することは、大きな挑戦です。資金調達、技術習得、そして何よりも安定した販路開拓が成功の鍵を握ります。国や地方自治体は、こうした新規参入者や転換を考えている農家を後押しするための様々な事業を展開しています。

実践ガイドのポイントは以下の通りです。

- 新規参入・転換の支援: 転換推進事業を活用し、資金調達や技術習得をサポートします。

- 転換期間中の管理: 土づくりや病害虫対策など、有機農業特有の管理ノウハウが重要です。

- 販路開拓のヒント: 地域連携やオンライン活用で、有機農産物の販路を広げます。

この項目を読むと、有機農業を実践する上で直面するであろう具体的な課題への対処法と、それを乗り越えるための実用的なノウハウを得られます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、資金繰りや技術的な問題で挫折したり、せっかく育てた有機農産物の販売に苦労したりする可能性があるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

4.1 有機転換推進事業を活用した新規参入方法と資金調達ルート

慣行農業から有機農業への転換には、一定の転換期間(有機JAS認証取得には2~3年が必要)があり、その間は慣行栽培と同じ価格で販売できない、収量が不安定になるなどの課題があります。また、新規で有機農業を始める場合も、初期投資や技術習得に資金が必要です。これらの課題を乗り越えるため、「有機転換推進事業」などの公的支援や、多様な資金調達ルートを活用することが重要です。

転換期間中のキャッシュフロー管理

有機農業への転換期間中は、収益が不安定になりがちです。この間のキャッシュフロー管理が、経営の成否を分けます。

| 管理ポイント | 具体的な対策 |

| 収入の安定化 | 加工品販売や観光農園など、多角的な収入源の確保。 転換期間中でも販売可能な品目の栽培。 国の「有機農業転換促進対策事業」等の補助金活用。 |

| 支出の最適化 | 不要な設備投資の抑制。 堆肥の自家生産による資材費削減。 地域での資材共同購入。 |

| 資金の確保 | 低利融資制度の活用。 自己資金と借入金のバランスを考慮した資金計画。 補助金・助成金の早期申請。 |

転換期間中のキャッシュフローを綿密に計画し、資金繰りに行き詰まらないよう対策を講じることが不可欠です。

融資・助成金併用のベストプラクティス

資金調達においては、単一の制度に頼るのではなく、複数の融資や助成金を組み合わせて活用するベストプラクティスを検討しましょう。

| 資金調達ルート | 内容 |

| 国の補助金・交付金 | 有機農業推進総合対策事業 みどりの食料システム戦略推進交付金 新規就農者育成総合対策(就農準備資金・経営開始資金) |

| 地方自治体の補助金 | 各都道府県・市町村独自の有機農業支援制度や新規就農支援。 有機JAS認証取得費用助成など。 |

| 政策金融機関の融資 | 日本政策金融公庫の農業近代化資金、新規就農等資金など。低金利で長期の返済計画が組めるのが特徴。 |

| 民間金融機関の融資 | JAバンク、地方銀行など。信用保証協会との連携融資も検討。 |

| クラウドファンディング | 地域住民や消費者の共感を募り、資金調達を行う。販路開拓やPRにもつながります。 |

これらの制度を組み合わせることで、自己資金の負担を軽減し、より安定した経営基盤を築くことが可能です。各制度には申請条件や期限があるため、事前にしっかりと情報収集を行い、計画的に準備を進めることが重要です。

4.2 転換期間中の管理ノウハウ:土づくり、堆肥活用、輪作設計

有機農業への転換期間は、慣行農業との違いに戸惑うことも少なくありません。特に、土づくり、堆肥活用、輪作設計は、この期間を乗り越え、持続可能な有機農業を実現するための基盤となる重要なノウハウです。

転換期間におけるリスク管理

転換期間は、化学肥料や農薬の使用を段階的にやめるため、一時的に収量や品質が不安定になるリスクがあります。

| リスク | 管理ノウハウ |

| 病害虫の発生増加 | 初期の段階で、病害虫に強い作物品種を選ぶ。 地域で実績のある病害虫防除技術(物理的防除、生物的防除)を導入する。 適切な輪作で連作障害を防ぐ。 |

| 収量の不安定化 | 作付計画の分散(複数の品目を少量ずつ栽培)。 気候変動に強い作物の選択。 土壌診断に基づいた適切な施肥管理。 |

| 土壌の肥沃度低下 | 良質な堆肥を継続的に投入し、土壌有機物を増やす。 緑肥作物の導入で地力を維持・向上させる。 土壌診断を定期的に行い、土壌の状態を把握する。 |

これらのリスクを事前に把握し、それに対応する管理ノウハウを身につけることが、転換期間をスムーズに乗り切るための鍵となります。

若手農家向け研修プログラム

有機農業の技術は経験と知識が重要であるため、若手農家や新規就農者が体系的に学べる研修プログラムが各地で提供されています。

| 研修プログラムの例 | 内容 |

| 実践型研修 | 先進的な有機農家での実地研修、OJT形式での技術指導。 |

| 座学+実習 | 土壌学、病害虫学、有機農法の基礎を座学で学び、実習で実践的な技術を習得。 |

| 経営戦略研修 | 有機農業における経営計画の立て方、コスト管理、販路開拓戦略など。 |

| 地域ネットワーク構築 | 研修生同士や地域住民、消費者との交流機会を設け、情報共有や連携を促進。 |

これらの研修は、有機農業に特化した専門知識と実践スキルを習得できるだけでなく、同じ志を持つ仲間とのネットワークを築く上でも貴重な機会となります。農林水産省や各自治体、NPO法人などが主催していますので、情報を積極的に収集しましょう。

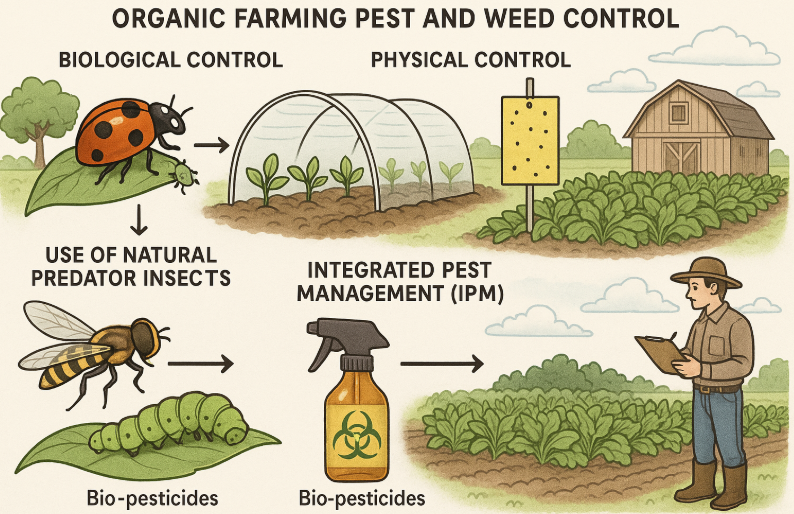

4.3 病害虫防除・雑草対策の最新技術と研修・コンサルティング活用法

有機農業において、病害虫防除と雑草対策は最も頭を悩ませる課題の一つです。化学農薬に頼らないため、生態系の仕組みを理解し、多様な手法を組み合わせた総合的なアプローチが求められます。

バイオ防除と物理的防除の組み合わせ

化学農薬に代わる効果的な病害虫防除の方法として、バイオ防除と物理的防除の組み合わせが注目されています。

| 防除方法 | 内容 | 具体例 |

| バイオ防除 | 天敵昆虫や微生物を利用して病害虫の発生を抑制する方法。生態系への負荷が少なく、持続可能です。 | テントウムシによるアブラムシ駆除 バンカープランツ(天敵を誘引する植物)の活用 微生物農薬(納豆菌、トリコデルマ菌など)の散布 |

| 物理的防除 | 病害虫の活動を物理的に妨げたり、直接捕獲したりする方法。 | 防虫ネット、寒冷紗による侵入防止 粘着シート、フェロモントラップによる捕獲 手作業による病害虫の除去 高音処理(蒸気消毒)による土壌病害対策 |

これらの防除法を組み合わせることで、特定の病害虫が大量発生するリスクを低減し、安定した生産を目指すことができます。

地域連携型防除ネットワーク

単独の農家だけで病害虫や雑草の対策を行うのは限界があります。そこで有効なのが、地域全体で情報を共有し、連携して防除を行う「地域連携型防除ネットワーク」の構築です。

地域連携型防除ネットワークのメリット:

- 情報共有: 地域内の病害虫発生状況や雑草の繁茂状況をリアルタイムで共有し、早期発見・早期対策につなげます。

- 共同購入・共同作業: 防虫ネットや天敵資材の共同購入、あるいは草刈り機や深耕ロータリーなどの共同利用により、コストを削減できます。

- 専門家からのアドバイス: 地域の農業指導員や研究機関と連携し、専門家からのアドバイスや最新情報を得やすくなります。

- 集団的防除: 広域的な病害虫の移動を考慮し、地域全体で対策を行うことで、個々の農家での被害を最小限に抑えられます。

このようなネットワークは、地域のJAやNPO法人、自治体などが中心となって組織されることが多く、有機農業を地域全体で支える基盤となります。

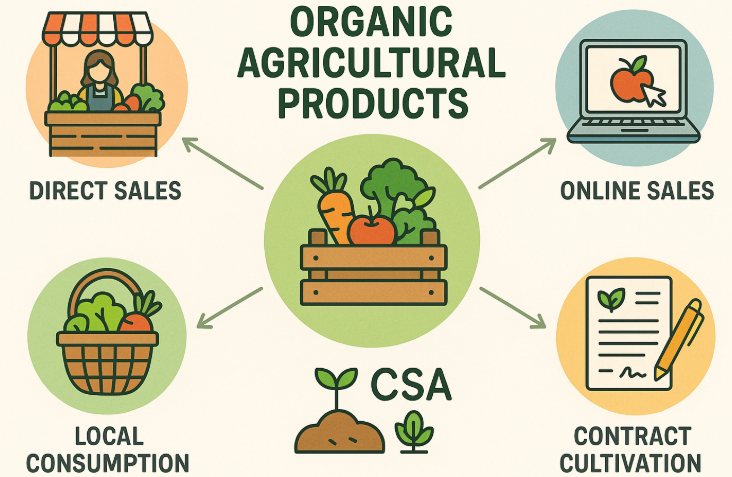

4.4 販路開拓の実践ヒント:地域おこし事例と流通支援策

有機農産物の生産が増えても、安定した販路がなければ経営は成り立ちません。消費者への直接販売、地域での連携、そしてオンライン活用など、多様な販路開拓の手法を組み合わせることが重要です。

地産地消マーケットとの連携モデル

地産地消は、地域で生産されたものを地域で消費する取り組みであり、有機農産物との親和性が高い販路です。

| 連携モデル | 具体例 |

| 直売所・道の駅 | 消費者に直接農産物を販売。生産者の顔が見える安心感や、採れたての新鮮さが強み。 |

| CSA(地域支援型農業) | 消費者が事前に代金を支払い、生産者はその資金で栽培を行い、収穫物を定期的に消費者に届けるシステム。生産者は安定収入を、消費者は安全な農産物を確保。 |

| 契約栽培・レストラン供給 | 飲食店や学校給食、保育園などと直接契約し、安定した供給先を確保。 |

| マルシェ・朝市 | 地域で開催されるイベントに出店し、対面販売を通じて消費者との交流を深める。 |

これらのモデルは、生産者が消費者のニーズを直接把握できる機会を提供し、地域の活性化にも貢献します。

オンライン販路構築のステップ

近年、有機農産物のオンライン販路の重要性が増しています。地理的な制約を超えて消費者にリーチできるため、売上拡大に貢献します。

オンライン販路構築のステップ:

- 販売プラットフォームの選定:

- 自社ECサイト: 独自のブランドを確立し、自由に運営したい場合。初期費用や運営の手間がかかります。

- 大手ECサイトの出店: Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなどの大手サイトに出店。集客力がある反面、手数料が発生します。

- 有機農産物専門のオンラインストア: 「食べチョク」「Oisix」など、有機農産物に特化したプラットフォーム。ターゲット層が明確で、送料や品質管理のノウハウが提供されることもあります。

- 商品情報の充実:

- 有機JAS認証の有無、栽培方法、生産者のこだわり、おすすめの食べ方などを詳細に記載。

- 美味しそうな写真や、畑の様子がわかる写真も重要です。

- 発送・梱包体制の確立:

- 新鮮な状態を保つための適切な梱包方法、クール便の利用などを検討。

- 送料設定や配送業者の選定も重要です。

- プロモーション・情報発信:

- SNS(Instagram、Facebookなど)を活用し、栽培の様子や収穫の喜び、商品の魅力を発信。

- ブログやメールマガジンで、有機農業への思いや健康に関する情報を提供し、ファンを増やす。

- インフルエンサーとの連携や、オンライン広告も有効です。

オンライン販路は、新たな顧客層の開拓だけでなく、リピーターの獲得にもつながる強力なツールです。

5. メリット・デメリット比較:収益性 vs 環境保全効果

有機農業は、慣行農業と比較して、収益性や環境保全効果の面で異なる特性を持っています。これらのメリットとデメリットを理解することは、持続可能な農業経営を考える上で非常に重要です。

メリット・デメリット比較のポイントは以下の通りです。

- 収益性の違い: 有機農業は単価が高い一方で、コストや収量が慣行農業と異なります。

- 環境負荷低減効果: 化学農薬や化学肥料の削減は、生物多様性の向上やSDGsへの貢献につながります。

- 消費者ニーズの変化: 有機食品市場は拡大しており、地産地消のトレンドも追い風です。

この項目を読むと、有機農業が環境にもたらす具体的なメリットと、経済的な側面での課題や可能性を総合的に把握できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、有機農業を始めるかどうかの判断を誤ったり、環境配慮と経済性のバランスを取るための戦略を立てにくくなったりする可能性があるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

5.1 慣行農業 vs 有機農業の収益性比較とコスト構造

有機農業は、一般的に慣行農業よりも生産コストが高くなる傾向がありますが、販売価格も高めに設定できるため、一概に収益性が低いとは言えません。長期的な視点での収益性、そしてコスト構造を比較検討することが重要です。

LCC(ライフサイクルコスト)比較視点

**LCC(ライフサイクルコスト)**とは、製品やシステムの企画・設計から廃棄に至るまでの全期間にかかる総費用のことです。農業経営においても、単年度の収益だけでなく、長期的な視点でのコストと効果をLCCとして比較することで、有機農業の真の経済性を評価できます。

| コスト項目 | 慣行農業(短期コスト低減) | 有機農業(長期コスト低減・価値向上) |

| 初期投資 | 比較的低く抑えられることが多い。 | 有機JAS認証取得費用、堆肥製造施設、病害虫対策設備の導入など初期投資がかかる場合がある。 |

| 肥料・農薬費 | 比較的安価な化学肥料・農薬を効率的に使用。 | 有機質肥料は高価な場合があるが、土壌改良により徐々に使用量を最適化可能。化学農薬費は発生しない。 |

| 人件費・労力 | 機械化・省力化が進み、人件費を抑えられる。 | 除草、病害虫対策などで人件費が増加傾向。スマート農業導入で省力化の余地あり。 |

| 土壌・環境維持コスト | 土壌劣化や環境汚染リスクがあり、将来的に修復コストが発生する可能性。 | 土壌改良により地力が高まり、持続可能な生産が可能。環境修復コストは発生しにくい。 |

| ブランド・販売促進費 | 一般的な価格競争が中心。 | 有機JAS認証によるブランド価値向上、高価格帯での販売が可能。地産地消や直販で販促費を抑えられる場合も。 |

LCCの視点で見ると、有機農業は初期投資や労力は増えるものの、長期的に見れば土壌の健全化による生産性向上や、環境負荷低減による外部コストの削減、そして高単価での販売による収益向上が期待できます。

長期投資としての効果試算

有機農業は、短期的な収益性だけでなく、長期的な投資としての効果を評価する必要があります。

長期投資としての効果試算のポイント:

- 土壌資産価値の向上: 有機農業を続けることで土壌の有機物含量が増え、地力が向上します。これは、将来にわたって安定した生産を可能にする「資産」となります。

- ブランド価値の確立: 有機JAS認証や地域ブランドの確立により、消費者からの信頼を得て、長期的に高単価での販売が可能です。

- 環境リスクの低減: 気候変動や環境規制の強化など、将来的な環境リスクが高まる中で、有機農業はそうしたリスクに対するレジリエンス(回復力)を高めます。

- 社会的評価の向上: SDGs達成への貢献など、企業としての社会的責任(CSR)を果たすことになり、企業イメージや採用活動にもプラスに働きます。

- 補助金・税制優遇の活用: 前述の通り、国や自治体からの支援制度を活用することで、初期投資や転換期間中の負担を軽減し、長期的な収益安定化に寄与します。

これらの要素を考慮に入れると、有機農業は単なる栽培方法の選択ではなく、将来を見据えた「持続可能な農業経営への投資」と捉えることができます。

5.2 生物多様性向上・化学農薬削減がもたらす環境負荷低減効果(SDGs貢献)

有機農業がもたらす最も顕著なメリットは、生物多様性の向上と化学農薬・化学肥料の削減による環境負荷低減効果です。これは、単に農業生産の改善にとどまらず、地球規模の課題である**SDGs(持続可能な開発目標)**の達成にも大きく貢献します。

生態系サービスの価値評価

有機農業は、自然の生態系が持つ機能を最大限に活用することで、様々な生態系サービスを提供し、その価値は経済的にも評価されつつあります。

| 生態系サービス | 有機農業による効果 |

| 受粉 | 化学農薬を使用しないため、ミツバチなどの受粉昆虫が健全に生息でき、作物の受粉率向上に貢献します。 |

| 病害虫防除 | 多様な生物が生息する畑では、天敵昆虫や病原菌を抑制する微生物が働き、農薬に頼らない自然な病害虫防除が可能です。 |

| 土壌形成・肥沃度維持 | 堆肥投入や輪作により土壌中の微生物活動が活発化し、有機物の分解や養分循環が促進され、土壌の肥沃度が維持・向上します。 |

| 水質浄化・土壌保全 | 化学肥料や農薬の流出がないため、地下水や河川の汚染を防ぎます。健全な土壌は降雨による土壌侵食も抑制します。 |

| 炭素貯留 | 土壌中の有機物増加は、大気中の二酸化炭素を土壌に貯留する「炭素貯留」効果をもたらし、気候変動緩和に貢献します。 |

これらの生態系サービスは、農業生産を安定させるだけでなく、地域の環境全体を豊かにし、将来世代に健全な自然環境を引き継ぐことにつながります。

SDGs目標達成への貢献指標

有機農業の推進は、国連が掲げるSDGsの複数の目標達成に直接的・間接的に貢献します。

| SDGs目標 | 有機農業による貢献 |

| 目標2:飢餓をゼロに (飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する) | 持続可能な生産システムを確立し、食料の安定供給に貢献。多様な作物の栽培は栄養改善にもつながります。 |

| 目標12:つくる責任 つかう責任 (持続可能な生産消費形態を確保する) | 環境負荷の低い生産方法により、持続可能な生産を実現。食品ロス削減にも貢献します。 |

| 目標13:気候変動に具体的な対策を (気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる) | 土壌炭素貯留、化石燃料由来の化学肥料・農薬の使用削減により、温室効果ガス排出量の削減に貢献します。 |

| 目標15:陸の豊かさも守ろう (陸上生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、土地劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する) | 化学農薬の使用停止により、土壌生物や昆虫、鳥類などの生物多様性を保全。健全な土壌は土地劣化を防ぎます。 |

このように、有機農業は地球環境の保全と持続可能な社会の実現に不可欠な役割を担っており、その推進は私たち自身の未来への投資と言えます。

5.3 消費者ニーズ・地産地消市場での有機食品市場規模とトレンド

近年、消費者の食に対する意識は大きく変化しており、有機食品への関心が高まっています。これは、健康志向の高まり、食の安全への意識、そして環境問題への配慮が背景にあります。

消費者調査に見る購入動機

様々な消費者調査から、有機食品を購入する主な動機が見えてきます。

| 購入動機 | 内容 |

| 安全・安心 | 化学農薬や化学肥料を使用しないことへの信頼。特に子供のいる家庭や健康意識の高い層に強いニーズがあります。 |

| おいしさ・品質 | 有機栽培による作物の本来の味や香りを重視。 |

| 環境配慮・持続可能性 | 環境負荷の少ない農業を応援したいという意識。SDGsへの関心の高まりも影響しています。 |

| 生産者の顔が見える | 地産地消や直売所などで、生産者のこだわりや人柄に共感し、購入するケースが増えています。 |

| アレルギー対策 | 特定の化学物質に過敏な方や、アレルギーを持つ家族のために選ぶケースもあります。 |

(出典:農林水産省「消費者と有機農業に関する意識調査」などより)[8][9][10]

これらの動機は、単に「健康に良い」というだけでなく、「環境に優しい」「生産者を応援したい」といった倫理的な消費行動にもつながっています。

地産地消ブランド成功事例

「地産地消」は、有機食品の消費トレンドを加速させる重要な要素です。地域で生産された有機農産物を地域で消費することで、輸送コストや環境負荷を削減し、新鮮な状態で提供できるだけでなく、生産者と消費者の距離が縮まり、信頼関係を築きやすいというメリットがあります。

地産地消ブランドの成功事例:

- 学校給食での導入: 地域の有機農産物を学校給食に積極的に導入する自治体が増えています。子供たちが地元の安全な食材に触れる機会を増やし、食育にも貢献しています。これは、安定的な需要を確保する上で重要な販路となります。

- 道の駅・直売所でのブランド化: 各地の道の駅やJA直売所などで、「〇〇産 有機野菜」として独自のブランドを確立し、観光客や地元住民にアピール。生産者の顔写真や栽培履歴を掲示することで、安心感を高めています。

- 地域連携による加工品開発: 有機農産物を使ったジュース、ジャム、味噌などの加工品を地域で開発・製造し、付加価値を高めて販売。これにより、規格外品なども有効活用できます。

- CSA(地域支援型農業)の普及: 消費者が事前に生産者に年会費などを支払い、代わりに旬の有機野菜を定期的に受け取るCSAモデルは、生産者の安定経営と消費者の安全な食の確保を両立させ、強いコミュニティを形成しています。

これらの事例は、有機農業が単なる生産活動にとどまらず、地域経済の活性化や持続可能な社会の実現に貢献する可能性を示しています。消費者ニーズの変化を捉え、地域特性を生かしたブランド戦略を立てることが成功の鍵となります。

6. 日本と世界の成功事例:EU/ドイツ/国内オーガニックビレッジ

有機農業の普及は、各国・地域が置かれた状況や政策環境によって大きく異なります。ここでは、有機農業の推進に成功しているEU全体、特にドイツの事例、そして日本国内のオーガニックビレッジの取り組みに焦点を当て、その成功要因を探ります。

日本と世界の成功事例のポイントは以下の通りです。

- EUの包括的支援: EUは共通農業政策(CAP)を通じて、手厚い補助金や技術支援を提供しています。

- ドイツの地域連携: ドイツは強力な政策支援に加え、地域コミュニティと連携したブランディングが成功しています。

- 国内のオーガニックビレッジ: 日本でも地域特性を活かした取り組みが進んでいます。

この項目を読むと、世界や日本の成功事例から、有機農業普及のための具体的な戦略や取り組みのヒントを得られます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、先行事例から学ぶ機会を逃し、自らの有機農業推進の障壁を取り除くためのアイデアを見つけにくくなる可能性があるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

6.1 EU政策に見る補助金・技術支援クラスターの仕組み

EUは、前述の「Farm to Fork」戦略の下、2030年までに有機農業農地を25%に拡大するという野心的な目標を掲げ、これを達成するための強力なポリシーミックスと技術支援クラスターを構築しています。

ポリシーミックスの特徴

EUの有機農業政策は、単一の施策ではなく、複数の政策手段を組み合わせたポリシーミックスが特徴です。

| 政策手段 | 内容 |

| 共通農業政策(CAP) | 直接支払い: 環境保全型農業への支払いの一環として、有機農業に取り組む農家への補助金。 農村開発政策: 有機農業への転換支援、技術指導、情報提供、インフラ整備への助成。 |

| 法規制 | 有機農産物の生産、表示、認証に関する厳格なEU規則(有機生産規則)により、統一された基準を保証。 |

| 研究開発 | 有機農業技術の革新、持続可能な食料システムに関する研究への投資。 |

| 市場プロモーション | 有機食品の消費を促すためのキャンペーンや情報提供。 |

このような多角的なアプローチにより、生産者への経済的インセンティブ、消費者への信頼性保証、そして技術的なサポートを一体的に提供し、有機農業の拡大を強力に後押ししています。

地域連携型研究開発プロジェクト

EUでは、大学、研究機関、農家、食品企業などが連携し、有機農業に関する地域連携型研究開発プロジェクトが活発に行われています。

地域連携型研究開発プロジェクトの例:

- 新技術の開発と普及: 有機農業における病害虫対策、土壌肥沃度管理、省力化技術などの研究開発を行い、その成果を農家に迅速に普及させるための実証試験や研修会が開催されます。

- 多様な作物品種の評価: 各地域の気候や土壌に適した有機栽培向けの作物品種の選定や育種研究が進められています。

- 付加価値の高い有機加工品の開発: 有機農産物を使った新たな加工品の開発や、地域資源を活かした循環型農業モデルの構築に取り組むプロジェクトもあります。

- データ収集と分析: 有機農業の経済性や環境効果に関するデータを収集・分析し、政策立案や農家へのアドバイスに活用しています。

これらのプロジェクトは、有機農業が抱える技術的課題の解決に貢献するだけでなく、地域のイノベーション創出や、農業関連産業の発展にも寄与しています。

6.2 ドイツの有機農業成功モデルと地域おこしの取り組み

EUの中でも特に有機農業の普及が進んでいる国の一つがドイツです。ドイツの成功は、政府の手厚い政策支援と、地域に根ざした独自の地域おこしの取り組みに支えられています。

地域ブランディングと観光連携

ドイツでは、有機農業が単なる生産活動にとどまらず、地域のブランディングや観光連携の重要な要素となっています。

| 取り組み | 内容 |

| 有機農家による直売所・カフェ | 有機農家が自身の農園内に直売所やカフェを併設し、消費者と直接交流する場を提供。新鮮な有機農産物や加工品を提供し、地域経済を活性化。 |

| オーガニックホテル・レストラン | 有機農産物を使った料理を提供するレストランや、有機農家と提携した宿泊施設が人気を集め、オーガニック志向の観光客を誘致。 |

| 有機農業体験プログラム | 子供向けの農業体験、収穫体験、加工体験などを通じて、消費者が有機農業への理解を深める機会を提供。 |

| 地域ブランド化 | 特定の地域が「有機〇〇地方」として独自のブランドを確立し、農産物だけでなく、地域の文化や観光資源と結びつけて発信。 |

これにより、有機農業が地域の魅力として認識され、都市部からの移住者や観光客を呼び込み、地域経済の多角化に貢献しています。

中小農家支援ネットワーク

ドイツの有機農業のもう一つの成功要因は、中小農家を強力に支援するネットワークが発達している点です。

中小農家支援ネットワークの活動例:

- 地域ごとの有機農業団体: 各州や地域に、有機農家が組織する団体が存在し、情報交換、技術指導、共同購入、共同販売などの活動を行っています。

- コンサルティングサービスの提供: 有機農業に特化したコンサルタントが、土壌診断、病害虫対策、経営相談など、実践的なアドバイスを提供しています。

- 研修会・セミナーの開催: 新しい有機農業技術や市場動向に関する研修会が頻繁に開催され、農家のスキルアップを支援しています。

- 相互扶助システム: 農家同士が労働力や機械を融通し合ったり、困難な時に助け合ったりする相互扶助の精神が根付いています。

- 流通・加工の連携: 小規模農家では難しい大規模な流通や加工について、共同で取り組む仕組みや、専門の流通業者がサポートする体制が整備されています。

これらのネットワークは、中小農家が単独では解決しにくい課題を地域全体で支え、有機農業への参入障壁を下げ、持続可能な経営を可能にしています。

6.3 国内「オーガニックビレッジ」全国事例紹介

日本国内でも、国や地方自治体の支援を受けながら、地域ぐるみで有機農業の推進に取り組む「オーガニックビレッジ」が増えています。これらの地域は、それぞれの特性を活かし、生産から消費まで有機的に連携した持続可能な地域づくりを目指しています。

モデル地域の選定基準

農林水産省が推進するオーガニックビレッジには、以下のようなモデル地域の選定基準があります。

| 選定基準 | 内容 |

| 市町村の強い意思表示 | 市町村が有機農業推進に関する明確な目標を設定し、具体的な計画を策定していること。 |

| 地域の多様な関係者との連携 | 生産者、消費者、流通業者、食品加工業者、JA、観光関係者、学校、医療機関など、地域内の多様な主体が連携して取り組む体制が整っていること。 |

| 具体的な取り組み計画 | 有機農業の生産拡大、販路開拓、技術指導、人材育成、食育、観光連携など、具体的なアクションプランが示されていること。 |

| 地域資源の活用 | その地域特有の農産物、自然環境、文化などを有機農業と結びつけて活用する工夫があること。 |

| 持続可能性 | 一過性の取り組みではなく、長期的に有機農業を推進していくための継続的な仕組みが検討されていること。 |

これらの基準を満たす地域が、農林水産省の支援対象となり、他の地域へのモデルケースとして位置づけられます。

参画ステップと成果

オーガニックビレッジへの参画ステップは、概ね以下の流れで進みます。

- 首長による「オーガニックビレッジ宣言」: 市町村の首長が、有機農業推進へのコミットメントを公に表明します。

- 有機農業推進計画の策定: 地域内の関係者と協議し、具体的な数値目標や行動計画を含む推進計画を策定します。

- 推進協議会の設立: 計画の実行と進捗管理を行うための協議会を設置し、定期的な情報共有と意見交換を行います。

- 具体的な取り組みの実施: 計画に基づき、生産拡大、販路開拓、食育、観光連携などの活動を開始します。

- 成果の評価と改善: 定期的に活動の成果を評価し、課題を洗い出して改善策を講じます。

国内オーガニックビレッジの主な成果事例:

- 北海道増毛町: 有機リンゴ栽培を軸に、学校給食への導入や加工品開発を進め、町の特産品としてブランド化に成功。[21]

- 千葉県いすみ市: 環境保全型農業を推進し、有機米の学校給食全量導入を達成。市内外から視察が相次ぎ、移住者も増加しています。

- 徳島県上勝町: 有機栽培の取り組みを地域資源として活用し、観光客誘致や雇用創出につなげています。

- 山形県高畠町: 「有機の里たかはた」として知られ、有機農産物の生産から加工、販売まで地域で一貫して行うシステムを構築。

これらの成功事例は、地域特性を活かし、住民全体で有機農業に取り組むことで、農業振興だけでなく、地域経済の活性化や持続可能なコミュニティ形成につながることを示しています。

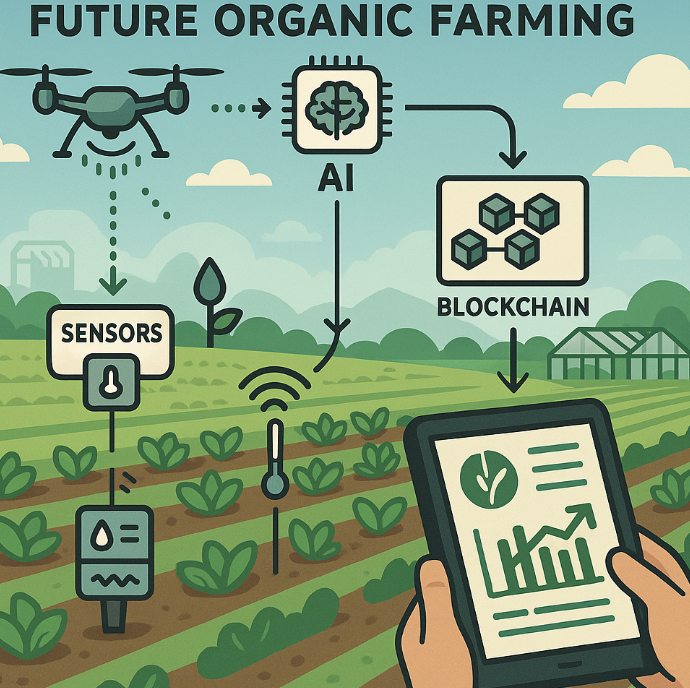

7. 将来展望:スマートアグリ・ICT活用でカーボンニュートラルへ

日本の有機農業の将来展望は、スマートアグリやICT(情報通信技術)の活用によって大きく拓かれています。これらの技術は、生産効率の向上、トレーサビリティの確保、そしてカーボンニュートラルの達成に向けた重要な鍵となります。

将来展望のポイントは以下の通りです。

- スマートアグリの導入: センサーやドローンなどの技術が生産効率化と持続可能性向上に貢献します。

- ICT活用で競争力強化: トレーサビリティの確保や国際流通対応により、有機農産物の競争力を高めます。

- SDGs・カーボンニュートラルへの貢献: 次世代政策提言を通じて、循環型農業の推進を目指します。

この項目を読むと、有機農業が未来のテクノロジーとどのように融合し、より効率的で持続可能なものになるか、そして気候変動対策にどう貢献できるかを理解できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、有機農業が持つ将来の可能性を見誤り、次世代の農業ビジネスの機会を逃してしまう可能性があるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

7.1 スマートアグリ技術による生産効率化と持続可能性向上

**スマートアグリ(スマート農業)**とは、AI、IoT、ロボット技術などを活用して、農業の生産性や品質、環境負荷低減を実現する新しい農業の形です。有機農業は労働集約的になりがちですが、スマートアグリ技術を導入することで、その課題を克服し、持続可能性をさらに高めることができます。

センサー・ドローン導入事例

センサーやドローンは、スマートアグリの中核となる技術であり、有機農業の現場でもその活用が進んでいます。

| 技術 | 導入事例と効果 |

| 土壌センサー | 土壌の水分量、温度、EC値(電気伝導度)、養分含有量などをリアルタイムで計測。 必要な場所に、必要な量だけ水や肥料を供給する「精密農業」を実現し、水資源や有機肥料の無駄を削減。 |

| 気象センサー | 畑の周辺の気温、湿度、日射量、風速などを計測し、病害虫の発生予察や最適な栽培管理に役立てる。 異常気象への早期対応や、適切な防除時期の判断に貢献。 |

| 生育センサー | 作物の生育状況(葉色、草丈、病害の兆候など)をデータで把握。 生育不良箇所の早期発見や、収穫時期の最適化に活用。 |

| ドローン | 上空から広範囲の農地の状況を撮影し、生育状況、病害虫の発生状況、雑草の分布などを効率的に把握。 液肥の散布や、特定の病害虫へのピンポイント防除(バイオ農薬など)に活用することで、労力と資材の削減。 |

これらの技術は、農家の経験や勘に頼る部分をデータで補完し、より科学的かつ効率的な有機農業経営を可能にします。

データ駆動型栽培管理

スマートアグリ技術によって収集されたデータは、単に計測するだけでなく、そのデータを分析し、栽培管理に活用する「データ駆動型栽培管理」へと進化しています。

データ駆動型栽培管理のメリット:

- 意思決定の最適化: センサーデータ、気象データ、生育データなどをAIが分析し、最適な水やり、施肥、病害虫対策などのアドバイスを提供。

- 品質の均一化と向上: 環境条件を細かく制御し、作物の生育を安定させることで、品質のばらつきを減らし、高品位な有機農産物の生産を可能にします。

- リスクの低減: 病害虫の発生予察モデルや、気象災害予測などにより、事前にリスクを把握し、被害を最小限に抑える対策を講じられます。

- 経営効率の向上: 作業記録や資材使用量などのデータを分析し、コスト削減や収益性向上に向けた改善点を発見。

- トレーサビリティの強化: 生産過程のデータをデジタル化することで、消費者が安心して購入できる透明性の高い情報を提供できます。

データ駆動型栽培管理は、有機農業の生産性向上と持続可能性を両立させるための、強力なツールとなりつつあります。

7.2 ICTで実現するトレーサビリティと国際競争力強化

ICT(情報通信技術)の活用は、有機農産物のトレーサビリティを飛躍的に向上させ、結果として国際競争力の強化にもつながります。消費者が「どこで、誰が、どのように作ったか」を瞬時に把握できることは、有機食品への信頼性を高め、国内外での市場拡大に不可欠です。

ブロックチェーン活用ケース

近年、食品のトレーサビリティシステムにおいて、ブロックチェーン技術の活用が注目されています。

| ブロックチェーン活用メリット | 具体例 |

| データの改ざん防止 | ブロックチェーンは分散型台帳技術であり、一度記録されたデータは改ざんが非常に困難です。これにより、生産履歴の信頼性が保証されます。 |

| 情報の透明性 | 生産者、加工業者、流通業者など、サプライチェーンに関わる全ての情報がブロックチェーン上に記録され、消費者はQRコードなどを通じてその情報を確認できます。 |

| 効率的な情報共有 | 関係者間でスムーズに情報を共有できるため、問題発生時の原因究明やリコール対応を迅速に行えます。 |

| ブランド価値向上 | 高い透明性を持つことで、消費者の信頼を得て、有機農産物のブランド価値を高めます。 |

ブロックチェーン技術は、有機農産物の「安心・安全」をデータで裏付けし、消費者の購買意欲を高める上で大きな可能性を秘めています。

グローバル流通対応プラットフォーム

有機農産物の国際競争力強化には、海外市場へのスムーズな流通を可能にするグローバル流通対応プラットフォームの構築が不可欠です。

グローバル流通対応プラットフォームの機能例:

- 国際認証基準への対応: 各国の有機認証基準(例:EU有機認証、USDA NOPなど)に準拠した情報表示や、それら認証の取得支援機能。

- 多言語対応: 外国語での商品情報、生産者情報、栽培方法などの提供。

- 国際物流手配支援: 温度管理が求められる生鮮品の国際輸送手配や、通関手続きに関する情報提供。

- 海外市場でのマーケティング支援: 各国の市場トレンドや消費者ニーズに合わせたプロモーション戦略の立案支援。

- 国際取引のマッチング: 海外のバイヤーや輸入業者との商談機会の提供。

このようなプラットフォームが整備されれば、日本の高品質な有機農産物を海外市場に効率的に輸出し、国際的なブランド力を高めることが可能になります。これは、国内の有機農業の規模拡大を促す重要な要素となります。

7.3 SDGs/カーボンニュートラル達成に向けた次世代政策提言

有機農業は、SDGsやカーボンニュートラルといった地球規模の目標達成に直接貢献するポテンシャルを持っています。このポテンシャルを最大限に引き出すためには、現行の政策をさらに進化させる次世代政策提言が求められます。

カーボンプライシングの役割

カーボンプライシングとは、二酸化炭素などの温室効果ガス排出量に価格をつけ、排出量削減を促す政策手段です。農業分野においても、この概念を導入することで、有機農業の環境貢献を経済的に評価し、その普及をさらに加速させる可能性があります。

カーボンプライシングの役割(有機農業関連):

- 排出量取引制度: 有機農業による土壌炭素貯留や、化学肥料・農薬の使用削減による温室効果ガス排出削減量をクレジット化し、それを排出量超過企業が購入できる仕組みを構築。これにより、有機農家は新たな収益源を得られます。

- 炭素税・環境税: 化学肥料や農薬の製造・使用に伴う排出に課税することで、環境負荷の低い有機農業への転換を促す経済的インセンティブとなります。

- カーボンクレジットの付与: 有機農業の実践によって土壌に炭素を固定した量に応じて、農家に直接クレジットを付与し、そのクレジットを売買可能にする。

カーボンプライシングは、環境負荷低減の取り組みを経済的に評価することで、より多くの農家が有機農業へ移行する動機付けとなり得ます。

循環型農業支援の新提案

有機農業は、本来的に循環型農業の理念に基づいています。この循環をさらに強化し、地域全体で資源を有効活用するための新提案が求められます。

循環型農業支援の新提案:

- 地域バイオマス活用の推進: 地域内で発生する未利用有機資源(食品残渣、家畜糞尿、下水汚泥など)を有機肥料やエネルギー源として有効活用するための施設整備や技術開発への支援強化。

- 農場内資源循環の徹底支援: 堆肥の自家製造・活用、緑肥作物の導入、輪作体系の最適化など、農場内で資源を循環させる取り組みへのコンサルティングや実証支援。

- 都市・農村連携による循環モデル: 都市部の食品残渣を農村部の有機農場で堆肥化し、その堆肥で生産された農産物を都市部へ供給するような、都市と農村を結ぶ資源循環モデルの構築支援。

- 環境負荷データの一元管理システム: 地域の農場ごとの温室効果ガス排出量、水使用量、生物多様性指標などを一元的に管理・可視化するシステムを構築し、改善を促す。

- 教育と普及の強化: 循環型農業の重要性や実践方法を、農家だけでなく消費者や企業にも広く普及させるための教育プログラムや情報発信を強化する。

これらの政策提言は、有機農業がカーボンニュートラル社会の実現に不可欠な存在であることを明確にし、その普及をさらに加速させるための強力な後押しとなるでしょう。

今すぐ補助金を申請しよう!素敵な未来を手に入れるため交付金活用のコツ

ここまで、日本の有機農業政策の全体像から、具体的な支援制度、そして将来の展望までを解説してきました。有機農業への転換や継続は決して容易な道ではありませんが、国や地方自治体が提供する多様な補助金や交付金を賢く活用することで、その道のりは大きく拓かれます。

行動喚起のポイントは以下の通りです。

- 情報源の活用: 農林水産省や地方自治体の公式サイト、相談窓口を積極的に利用しましょう。

- 研修・セミナーへの参加: 最新の技術や情報を学び、成功へのノウハウを身につけましょう。

- 計画的な準備: 補助金申請には計画と準備が不可欠です。

この項目を読むと、有機農業への挑戦を具体的に始めるための第一歩を踏み出すための情報と、成功のための実践的なアドバイスが得られます。ここまでの内容を参考に、ぜひあなた自身の有機農業の未来を切り開きましょう。

8.1 関連省庁サイト・相談窓口リンク集

補助金や支援制度に関する最新かつ正確な情報は、各関連省庁や地方自治体の公式サイトで確認することが最も重要です。

農林水産省公式ページ

有機農業に関する国の政策や最新の補助金・交付金情報は、農林水産省の公式サイトに集約されています。

- 農林水産省「有機農業関連情報」: 有機農業推進法、みどりの食料システム戦略、各種支援事業の概要、統計データなどが網羅されています。

- みどりの食料システム戦略関連: 戦略の詳細、推進交付金、ロードマップなどが掲載されています。

これらのサイトを定期的に確認し、募集中の事業や最新の要件を確認することが、支援制度活用の第一歩となります。

地方自治体の農業支援窓口

国からの支援だけでなく、各都道府県や市町村も独自の補助金や相談窓口を設けています。

- 各都道府県の農政担当部署: 「〇〇県 農業振興課」「〇〇県 農政部」などで検索し、ウェブサイトを確認しましょう。多くの場合、独自の有機農業支援制度や新規就農者向けの補助金情報が掲載されています。

- 市町村の農業担当部署: 「〇〇市 農政課」「〇〇町 産業振興課」などで検索。地域の特性に応じた小規模な補助金や、相談会などが開催されている場合があります。

- 地域の農業指導機関・JA: 各地域の農業改良普及センターや農業協同組合(JA)は、地域の農家にとって身近な相談窓口です。国の制度だけでなく、地域独自の支援策にも詳しいことが多いので、積極的に相談しましょう。

- 有機農業推進団体・NPO法人: 各地には有機農業の普及・推進を目的としたNPO法人や民間団体が存在します。これらの団体も、情報提供や相談対応を行っている場合があります。

これらの窓口は、申請書類の書き方や事業計画の策定、地域のネットワーク構築など、実務的なサポートも期待できます。

8.2 セミナー・研修会情報のご案内

有機農業の技術や経営ノウハウは日々進化しており、最新の情報を学ぶことは成功に不可欠です。また、同じ志を持つ仲間との出会いも、モチベーション維持や情報交換に役立ちます。

全国規模の研修プログラム

農林水産省や関連機関、民間団体などが、全国規模で多様な研修プログラムやセミナーを開催しています。

- 農林水産研修所: 有機農業に関する専門研修、経営研修など、幅広いテーマの研修を実施しています。

- 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構): 最新の研究成果発表会や、技術指導者向けの研修会などを開催しています。

- 全国農業会議所: 新規就農者向け研修や、農業経営改善のためのセミナーなどを実施しています。

- 農業系の大学・専門学校: 公開講座や短期集中講座として、有機農業に関する科目を提供している場合があります。

- 有機農業関連NPO法人: 有機農業の実践者を対象とした技術研修会や交流会を全国各地で開催しています。

これらのプログラムは、有機農業の基礎から応用、経営戦略、販路開拓まで、多岐にわたる知識とスキルを習得する絶好の機会です。

オンラインセミナー活用法

近年は、地理的な制約なく参加できるオンラインセミナーも充実しています。

- ウェビナー(Webセミナー): 有機農業に関する最新情報や、特定のテーマに特化した内容が、自宅や職場のPCから手軽に受講できます。

- アーカイブ配信: リアルタイムで参加できなくても、後から録画されたセミナー動画を視聴できるサービスも増えています。

- オンラインサロン・コミュニティ: 有機農業に関心を持つ人々が集まるオンラインコミュニティに参加し、情報交換やQ&Aを行うことで、疑問を解決したり、新たな知見を得たりできます。

オンラインセミナーは、時間や場所の制約を受けにくいため、多忙な農家や遠隔地に住む方でも積極的に学習できる有効な手段です。

8.3 有機農業推進への第一歩を踏み出すチェックリスト

有機農業への挑戦は、計画的な準備と継続的な努力が不可欠です。最後に、ここまでの内容を踏まえて、あなたが有機農業推進への第一歩を踏み出すためのチェックリストを確認しましょう。

必須準備事項一覧

有機農業を始める、あるいは転換するにあたって、最低限確認し、準備すべき事項は以下の通りです。

- 情報収集: 有機農業に関する国の政策(有機農業推進法、みどりの食料システム戦略)や、地域の支援制度(補助金、交付金、税制優遇)の最新情報を確認しましたか?

- 土壌診断: 畑の土壌の状態(pH、有機物含量、養分バランスなど)を把握するための土壌診断を実施しましたか?

- 事業計画: 転換期間中の収支計画、作付計画、必要な設備投資、資金調達方法などを具体的に盛り込んだ事業計画を策定しましたか?

- 技術学習: 有機栽培の基礎知識、土づくり、堆肥活用、輪作設計、病害虫・雑草対策などの技術習得のための計画を立てましたか?

- 相談先の確保: 地域の農業指導機関、JA、先輩有機農家、コンサルタントなど、困った時に相談できる窓口を見つけましたか?

- 販路検討: 栽培する作物の販売先(直売所、契約販売、オンライン、加工用など)について具体的に検討しましたか?

- 有機JAS認証の要件確認: 有機JAS認証の取得を検討する場合、その要件や申請フローについて理解しましたか?

成功へのアクションプラン

上記の準備事項を踏まえ、具体的なアクションプランを立て、実行に移しましょう。

- 短期目標の設定(1年以内):

- 例:「〇月までに地域の農業指導員に相談し、初期投資に必要な補助金情報を集める。」

- 例:「〇作付けから転換を始め、土壌診断に基づく堆肥の施用を開始する。」

- 例:「有機農業の基礎研修に〇回参加し、地域農家との交流を深める。」

- 中期目標の設定(3~5年後):

- 例:「〇年後までに有機JAS認証を取得し、主要作物の収量安定化を図る。」

- 例:「オンラインストアを開設し、新規顧客を〇人獲得する。」

- 例:「地域内でオーガニックビレッジの取り組みに参画し、連携を強化する。」

- 長期目標の設定(10年後、2050年目標を見据えて):

- 例:「スマートアグリ技術を導入し、生産効率を〇%向上させる。」

- 例:「地域のリーダーとして、次世代の有機農家育成に貢献する。」

- 例:「カーボンニュートラル社会の実現に向けた、新たな循環型農業モデルを構築する。」

有機農業への挑戦は、一朝一夕に成果が出るものではありません。しかし、目標を明確にし、利用できる支援を最大限に活用し、着実にステップを踏むことで、持続可能で豊かな農業経営、そしてより良い未来を実現することができます。さあ、あなたも「有機農業」という素敵な未来へ、今すぐ第一歩を踏み出しましょう!

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。