有機農業を学ぶ方法ガイドのポイントは以下の通りです。

- 有機農業の基本的な知識を習得する

- 自身の目的に合った学習方法を見つける

- 実践的な栽培技術を身につける

- 資格取得でキャリアアップを図る

- 新規就農や副業のための支援制度を活用する

この項目を読むと、有機農業への理解を深め、自分に最適な学習・キャリアプランを見つけるメリットを感じられます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、非効率な学習方法を選んでしまったり、必要な支援を見逃したりする失敗をしやすくなるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

目次

有機農業とは?無農薬・化学肥料不使用の基礎知識を学ぶ

有機農業とは、化学的に合成された肥料や農薬を使用せず、自然の力を最大限に活かして作物を育てる農業です。土壌の健全性を保ち、生物多様性を尊重することで、持続可能な食料生産を目指します。

有機農業の定義と歴史

有機農業は、単に化学肥料や農薬を使わないだけでなく、土壌の肥沃度を高め、生態系のバランスを保つことを重視します。その歴史は古く、近代農業による環境負荷への反省から、20世紀初頭に欧米で提唱され始めました。

日本における有機農業の歩み

日本では、1970年代に安全な食への関心の高まりとともに、市民運動として有機農業が広がり始めました。2006年には「有機農業の推進に関する法律」が施行され、国の施策としても有機農業の推進が明確に位置づけられました。

世界の有機農業動向

世界の有機農業は、欧米を中心に急速に拡大しています。消費者の健康志向や環境意識の高まりを背景に、各国政府も有機農業への支援を強化しており、国際的な有機認証制度の整備も進んでいます。

有機JAS認証とは?要件と取得のメリット

有機JAS認証は、農林水産省が定めた有機食品の検査認証制度です。この認証を受けることで、生産された農産物や加工食品に「有機JASマーク」を貼ることができ、消費者に信頼性の高い有機食品であることを示すことができます。

認証要件の具体項目

有機JAS認証の主な要件は以下の通りです。

- 2年以上(多年生作物の場合は3年以上)、禁止された化学合成農薬や化学肥料を使用しない転換期間を設ける

- 遺伝子組み換え技術を使用しない

- 堆肥などによる土壌づくりを行う

- 病害虫の防除は、耕種的防除、生物的防除などにより行い、それらで困難な場合のみ天然由来の農薬を使用する

- 生産行程管理者が定めた生産行程管理基準に従って生産を行う

認証取得の流れと申請書類

有機JAS認証取得の主な流れは以下の通りです。

| 手順 | 内容 |

| 1. 認証機関の選択 | 農林水産省に登録された認証機関の中から、依頼する機関を選定します。 |

| 2. 申請書の提出 | 認証機関に所定の申請書と添付書類を提出します。生産行程管理記録などが含まれます。 |

| 3. 実地検査 | 認証機関の検査員が実際に農場を訪問し、有機JASの基準に適合しているかを確認します。 |

| 4. 認証書の交付 | 検査の結果、基準に適合していると判断されれば、認証書が交付されます。 |

農林水産省定義で押さえる“有機農業”の原則

農林水産省は、有機農業を「化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業」と定義しています。

化学肥料不使用・無農薬の基準

有機農業における化学肥料不使用・無農薬の基準は非常に厳格です。具体的には、土壌づくりには堆肥などの有機質肥料を主体とし、病害虫対策には天敵の活用や輪作、抵抗性品種の導入といった物理的・生物的防除が優先されます。

生態系調和と持続可能性の概念

有機農業は、単に特定の資材を使用しないだけでなく、農地周辺の生態系と調和し、生物多様性を保全することを重視します。これにより、土壌の健全性が維持され、将来にわたって持続可能な農業生産が可能となります。

なぜ今、有機農業が注目されるのか?

近年、有機農業への注目度が急速に高まっています。これは、環境問題や食の安全に対する意識の変化が大きく影響しています。

環境保全の観点

化学肥料や農薬の使用は、土壌や水質の汚染、生物多様性の減少など、環境に大きな負荷を与えます。有機農業はこれらの問題を解決する手段として、環境保全に貢献すると期待されています。

食の安全・健康志向の高まり

残留農薬や食品添加物への懸念から、消費者の間でより安全で健康的な食品を求める声が高まっています。有機農産物は、これらのニーズに応えるものとして、高い評価を受けています。

あなたの目的で選ぶ学び方──講座・スクール・通信・独学・オンライン

有機農業を学ぶ方法は多岐にわたります。自身のライフスタイルや学習目的に合わせて、最適な方法を選ぶことが重要です。

学び方の比較ポイント

有機農業の学び方を選ぶ際には、以下のポイントを比較検討しましょう。

費用・期間・学習スタイル

費用は、数万円のオンライン講座から、数百万円かかる長期の研修まで様々です。期間も数日の体験から数年間の専門学校まであり、学習スタイルも座学中心、実習中心、自宅での独学など多様です。ご自身の予算やかけられる時間、学習への向き合い方に合わせて選びましょう。

学習後のキャリア支援

就農を目指す場合は、学習後のキャリア支援が充実しているかどうかも重要なポイントです。就農相談、農地の紹介、販路開拓支援など、具体的なサポートがあるかを確認しましょう。

オンライン講座 vs. 通信講座 vs. 実習・体験スクール

それぞれの学習形態にはメリット・デメリットがあります。

オンライン講座の特徴と活用法

オンライン講座は、時間や場所にとらわれずに学べるのが最大の魅力です。自宅にいながら専門家の講義を受けたり、動画で栽培技術を学んだりできます。仕事や家事と両立したい方、手軽に始めたい方におすすめです。

通信講座のメリット・デメリット

通信講座は、自宅に教材が届き、自分のペースで学習を進められます。添削指導が受けられる場合もあり、体系的に学びたい方に向いています。しかし、実習の機会が少ない点がデメリットとなる場合があります。

実習・体験スクールで得られる実践力

実習・体験スクールでは、実際に農作業を行いながら、土づくりや栽培技術を肌で学ぶことができます。座学だけでは得られない実践的な知識とスキル、そして農家の方とのネットワークを築ける点が大きなメリットです。

有機農業スクールカリキュラム比較表【研修料金・期間・受講形式】

以下に、いくつかの有機農業スクールのカリキュラム概要を比較した表を掲載します。

| スクール名 | 研修料金(目安) | 期間(目安) | 受講形式 | 特徴 |

| Komatsushima有機農業スクール | 要問い合わせ | 年間 | 実習中心 | 就農支援に特化、実践的な栽培技術習得 |

| Vegimoスクール | 要問い合わせ | 短期〜長期 | オンライン・実習 | 多様なコース設定、個別の学習プラン |

| 日本有機農業学会アカデミー | 要問い合わせ | 短期 | 座学・一部実習 | 学術的な知見、専門知識の習得 |

| (その他研修機関) | 各機関による | 各機関による | 各機関による | 地域に特化した研修、短期集中コースなど |

無料体験&お試し講座のメリット・デメリット

多くのスクールや講座で無料体験やお試し講座が提供されています。これらを活用することで、実際の授業の雰囲気や内容を確認できます。

メリットは、費用をかけずに自分に合うかどうかを判断できる点です。デメリットとしては、体験だけでは深い知識まで習得できないことや、あくまでも「お試し」のため、講座全体の詳細を把握しきれないことが挙げられます。

独学リソース:おすすめ書籍・無料オンライン情報源・YouTube

費用を抑えて学びたい方や、自分のペースでじっくり学びたい方には独学も有効です。

初心者向け入門書5選

有機農業の基礎を学ぶための書籍は多数出版されています。例えば、『有機農業の基礎の基礎』や『やさしい有機農業の教科書』といったタイトルは、初心者にも分かりやすくおすすめです。

無料ブログ・動画チャンネル活用術

インターネット上には、無料で学べる情報源も豊富にあります。農業系のYouTubeチャンネルや、ベテラン農家が運営するブログなどで、実践的なノウハウや日々の作業風景を学ぶことができます。

実践テクニックを学ぶ──土壌づくりと栽培技術マニュアル

有機農業では、化学肥料や農薬に頼らない分、土壌の健全性や栽培技術がより重要になります。

豊かな土壌づくりの基礎知識

有機農業において、土壌は作物の生育を支える基盤であり、非常に重要な要素です。豊かな土壌は、病害虫に強い健康な作物を育て、持続的な農業を可能にします。

堆肥・ぼかし肥の作り方と活用法

堆肥やぼかし肥は、土壌の栄養分を補い、微生物の働きを活発にするために不可欠です。これらの有機肥料を自作することで、コストを抑えつつ、土壌に合った質の高い肥料を供給できます。

土壌微生物を活かす管理ポイント

土壌には多種多様な微生物が生息しており、これらが有機物の分解や栄養分の循環に重要な役割を果たしています。微生物が活発に活動できる環境を整えることが、豊かな土壌づくりの鍵となります。

栽培ノウハウ:BLOF理論で高品質野菜を育てる

BLOF理論(Bio-Logical Farming Theory)は、土壌の物理性・化学性・生物性を総合的に改善し、作物の光合成能力を最大限に引き出すことで、高品質・高収量を実現する栽培理論です。

BLOF理論の基本概念

BLOF理論は、土壌診断に基づいたミネラルバランスの調整、微生物の活用、光合成能力を向上させるための栽培管理を柱としています。これにより、作物の健全な生育を促し、病害虫への抵抗力を高めます。

実践事例と成功のコツ

BLOF理論を実践することで、糖度が高く、栄養価の高い野菜を生産する成功事例が増えています。成功のコツは、土壌診断を定期的に行い、その結果に基づいて適切な施肥や土壌管理を行うことです。

病害虫防除&連作障害対策の実践ノウハウ

有機農業における病害虫防除と連作障害対策は、化学農薬に頼らないため、より工夫が必要です。

生物的防除の手法

生物的防除とは、天敵昆虫の活用や、病原菌を抑制する微生物の利用など、生物の力を借りて病害虫の発生を抑える方法です。

輪作システムと土壌診断の活用

輪作とは、同じ作物を同じ場所で続けて栽培せず、異なる種類の作物を順番に栽培することです。これにより、特定の病害虫の増殖を防ぎ、土壌の特定の栄養分の偏りを防ぐことができます。土壌診断を定期的に行い、土壌の状態を把握することも重要です。

資格取得でキャリアアップ──有機農業資格と活用ノウハウ

有機農業に関連する資格を取得することで、自身の専門知識や技術を客観的に証明し、キャリアアップや就職・転職に役立てることができます。

有機農業関連資格一覧と合格のコツ

有機農業に関する公的な資格は多くありませんが、民間団体が認定する資格や、関連分野の資格が多数存在します。

基礎資格から上級資格まで

例えば、「有機農業アドバイザー」や「有機JAS検査員」といった資格があります。基礎的な知識を問うものから、専門性の高い実務経験を必要とするものまでレベルは様々です。

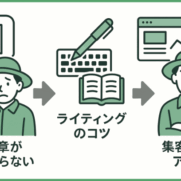

効率的な学習プランの立て方

資格取得のためには、計画的な学習が不可欠です。過去問題の分析、重点分野の絞り込み、実践的な演習などを取り入れた学習プランを立てましょう。

認定講座・資格取得講座の費用と期間比較

資格取得を目指す場合、認定講座や資格取得講座を受講することが一般的です。これらの講座は、費用や期間が異なります。

| 講座名(例) | 費用(目安) | 期間(目安) | 取得できる資格(例) |

| 有機農業基礎講座 | 5万円〜15万円 | 3ヶ月〜6ヶ月 | 有機農業に関する基礎知識の習得 |

| 有機JAS検査員養成講座 | 20万円〜40万円 | 1ヶ月〜3ヶ月 | 有機JAS検査員資格 |

| 〇〇農業技術研修 | 10万円〜30万円 | 1週間〜1ヶ月 | 実践的な栽培技術の習得証明 |

資格を活かした転職・副業成功事例

取得した資格は、多様なキャリアパスに繋がります。

農業法人でのキャリアアップ

有機農業の専門知識や資格を持つ人材は、農業法人で即戦力として評価され、栽培管理や経営企画など、より責任のあるポジションへのキャリアアップが期待できます。

週末副業としての活用方法

会社員の方が週末に有機農業を副業として行う場合、資格は自身の信頼性を高めるだけでなく、販売先の開拓や顧客獲得にも有利に働きます。例えば、直売所での販売やオンラインショップでの展開において、消費者に安心感を与えることができます。

新規就農支援で学ぶ──補助金・インターン体験から販路開拓まで

有機農業での新規就農を考えている方には、国や地方自治体による手厚い支援制度や、実践的な経験を積むための機会が用意されています。

新規就農相談窓口と支援制度まとめ【2025年度版】

新規就農を検討する際には、まず地域の相談窓口や支援制度について情報収集を行うことが重要です。

国の制度と地方自治体の支援

国では、就農準備資金や経営開始資金など、新規就農者への経済的支援制度が充実しています。例えば、農林水産省はhttps://www.maff.go.jp/j/new_farmer/index.html“>「新規就農支援」に関する情報を提供しています。地方自治体も、地域の実情に応じた独自の補助金や研修制度を設けている場合があります。

申請のポイントとスケジュール

これらの支援制度を利用するには、申請要件を満たし、計画的に申請を進める必要があります。各制度の募集期間や必要書類を確認し、早めに準備を始めましょう。

インターンシップ・ウーフ(WWOOF)体験の探し方

新規就農の前に、実際に農業現場で働く経験を積むことは非常に有益です。インターンシップやWWOOF(World Wide Opportunities on Organic Farms)は、そのための有効な手段です。

募集サイト・マッチングサービス紹介

インターンシップは、各農業法人や団体が独自に募集しているほか、農業系の求人サイトやマッチングサービスでも探すことができます。WWOOFは、WWOOF Japanのウェブサイトを通じて、有機農家での滞在型ボランティアを募集しています。

体験前に準備すべきこと

インターンシップやWWOOFに参加する前には、受け入れ先の農場の栽培方法や理念を事前に調べ、自身の目的と合致しているか確認しましょう。また、期間中の滞在方法や食事、持ち物なども事前に確認しておくことが大切です。

6次産業化支援で販路開拓を学ぶポイント

6次産業化とは、農産物の生産(1次産業)だけでなく、加工(2次産業)や販売(3次産業)までを農家自身が行うことです。これにより、農産物の付加価値を高め、収入の安定化を図ることができます。

加工・販売の基礎知識

6次産業化を進める上では、食品加工の技術や衛生管理、マーケティング、流通、販売戦略など、多岐にわたる知識が必要です。地域の商工会議所や農業協同組合などが、相談窓口や研修会を提供している場合があります。

地産地消・CSAモデルの事例

地産地消は、地域で生産された農産物を地域で消費する取り組みです。CSA(Community Supported Agriculture)は、消費者が事前に農産物の代金を支払い、収穫物を直接受け取る仕組みで、生産者と消費者が直接つながることで、安定した販路を確保できます。

週末副業としての有機農業入門

いきなり専業農家になるのはハードルが高いと感じる方でも、週末副業として有機農業を始めることは可能です。

都市部暮らし×週末農業の始め方

都市部に住みながら週末だけ郊外の畑で有機農業を行う、あるいは自宅の庭やベランダで小規模に始めるなど、様々な方法があります。市民農園やシェア畑などを活用するのも良いでしょう。

必要な道具と時間管理術

週末農業では、効率的な時間管理と、必要最低限の道具を揃えることが重要です。まずはスコップ、クワ、ジョウロなど基本的な道具から揃え、徐々に必要なものを追加していくのがおすすめです。

未来を切り拓く!有機農業学習のコツを意識して、理想の農業ライフを手に入れよう

有機農業を学ぶ過程では、様々な課題に直面することもあるかもしれません。しかし、仲間とのつながりや適切な対処法を知ることで、着実に理想の農業ライフへと近づくことができます。

仲間と学ぶ──NPO・地域コミュニティ活用ガイド

一人で学び続けることは時に困難です。NPOや地域のコミュニティに参加することで、同じ志を持つ仲間と出会い、情報交換や助け合いを通じて、学習をより深めることができます。

主要団体と参加方法

日本には、有機農業の推進や普及に取り組むNPO法人や地域団体が多数存在します。例えば、地域の有機農家が集まる勉強会や、市民が参加できる体験イベントなどが開催されています。

学び合いの場で得られるメリット

仲間との学び合いの場では、座学だけでは得られない実践的な知識や、トラブル解決のヒントを得ることができます。また、精神的な支えとなり、モチベーションの維持にもつながります。

学びの難しさ・課題に直面したときの対処法

有機農業は奥が深く、時には期待通りにいかないこともあります。例えば、病害虫の発生や天候不順による不作など、様々な困難が考えられます。

よくあるトラブルと解決策

病害虫の発生や土壌の不調など、よくあるトラブルに直面した際は、一人で抱え込まず、専門家や経験者に相談しましょう。地域の農業指導機関や、前述のコミュニティも頼りになります。

メンタルを支えるコミュニティ活用

農業は自然を相手にするため、思うようにいかないことも少なくありません。そんな時に、共感し、励まし合える仲間がいることは、精神的な支えになります。定期的な交流会やSNSグループなどを活用しましょう。

有機農業で得られる安心・安全な食と健康な暮らしの魅力

有機農業を学ぶことで得られる最大の魅力は、安心・安全な食を自分で作り出せることです。そして、自然と共生する暮らしを通じて、心身ともに健康的な生活を送ることができます。

アクションガイド|素敵な未来を手に入れるために通信講座を活用してみよう!

有機農業への第一歩を踏み出すために、まずは手軽に始められる通信講座を検討してみてはいかがでしょうか。基礎知識の習得から実践への足がかりまで、自分のペースで学ぶことができます。

今すぐ無料体験を申し込んで、有機農業の世界に飛び込んでみましょう!

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。