「食の安全や環境問題について、漠然とした不安を感じているけれど、何から手をつけていいかわからない…」「有機農業に興味はあるけれど、具体的にどう始めたらいいのか、支援制度があるのかも不明…」もしあなたがそう感じているなら、それは私たち現代社会に生きる多くの人が抱える共通の悩みです。未来の食卓、そして地球環境を守るために、今、農業の世界で大きな変革が起きています。それが、国が推進する「みどりの食料システム戦略」です。

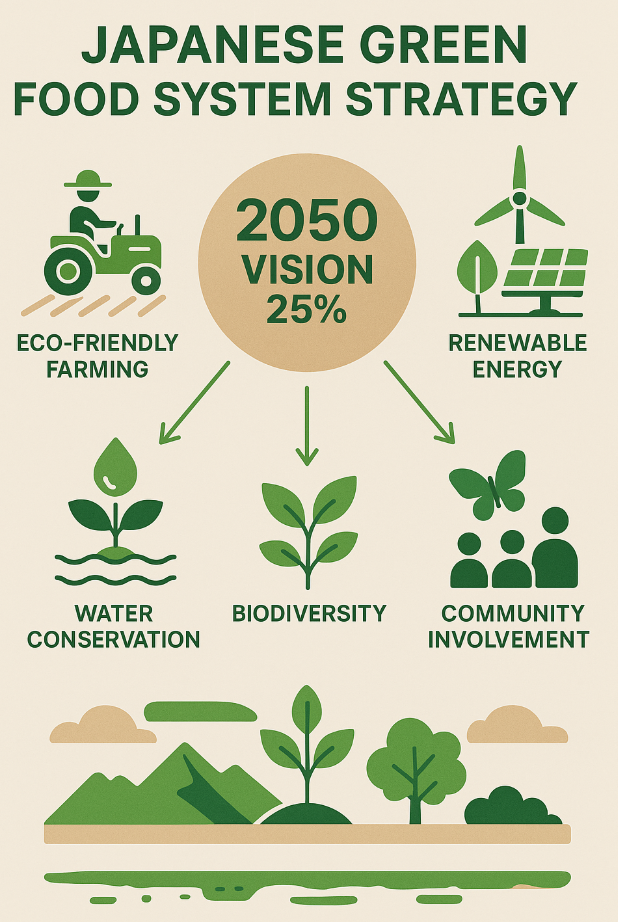

この記事では、みどりの食料システム戦略が目指す有機農業25%目標をはじめ、戦略の背景にあるSDGsやカーボンニュートラルへの貢献、そして実際に有機農業を始めるための具体的なステップ、有機JAS認証の取得方法、活用できる補助金や支援制度について、分かりやすく解説します。また、スマート農業技術の活用事例や、有機農業のメリット・デメリットまで、幅広い情報を網羅しています。

この記事を読むことで、あなたはみどりの食料システム戦略の全体像と有機農業が果たす役割を深く理解し、持続可能な食と農業の未来に貢献するための具体的な行動を始めるきっかけを掴めるでしょう。また、関連する補助金や支援制度を知ることで、有機農業への挑戦を現実的なものとして捉え、経営改善や新たなビジネスチャンスを見出すことも可能です。

もしこの記事を読まなければ、あなたはみどりの食料システム戦略がもたらす農業の大きな変化を見過ごしてしまうかもしれません。国の重要な推進策や支援制度を知らずに、未来の食料システムにおけるビジネスチャンスや環境貢献の機会を失うだけでなく、漠然とした不安を抱えたまま、食と環境問題に対する具体的な行動を起こすきっかけを逃してしまうことにも繋がります。この機会にぜひ、有機農業が拓く未来について、一緒に考えてみませんか。

目次

「みどりの食料システム戦略とは」をわかりやすく解説!有機農業25%目標と2050年ビジョン

持続可能な食料システムへの転換を目指す「みどりの食料システム戦略」は、私たちの食と農業の未来を大きく左右する重要な政策です。特に、有機農業の推進は戦略の柱の一つであり、2050年までに耕地面積に占める有機農業の割合を25%に拡大するという野心的な目標が掲げられています。この目標達成は、環境負荷の低減、食料安全保障の強化、そして新たな農業ビジネスの創出に繋がる可能性を秘めています。

この項目を読むと、みどりの食料システム戦略の全体像と有機農業が果たす役割について理解を深められます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、今後の農業の方向性を見誤ったり、活用できる支援制度を見逃したりする可能性があります。後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

戦略の背景と目的——SDGs/脱炭素・カーボンニュートラルへの貢献

食料システムは、生産から消費、そして廃棄に至るまで、地球環境に大きな影響を与えています。気候変動、生物多様性の損失、土壌劣化といった地球規模の課題に直面する中で、持続可能な食料システムへの転換は喫緊の課題です。

持続可能な食料システムとは

持続可能な食料システムとは、食料の生産から加工、流通、消費、廃棄に至るまでの一連のプロセスにおいて、環境への負荷を低減し、生態系との調和を図りながら、将来にわたって食料を安定的に供給できるシステムのことを指します。

| 構成要素 | 概要 |

| 環境負荷低減 | 化学肥料や化学農薬の使用を削減し、温室効果ガス排出量の削減を目指します。 |

| 生物多様性保全 | 多様な生物が生息できる環境を維持・回復し、生態系の健全性を保ちます。 |

| 資源循環 | 農業残渣や食品廃棄物の再利用を促進し、資源の有効活用を図ります。 |

| 食料安全保障 | 国内での安定的な食料生産を確保し、食料自給率の向上に貢献します。 |

| 消費者への価値提供 | 安全で高品質な農産物を提供し、消費者の健康と安心を支えます。 |

温暖化対策と農業の役割

農業は温室効果ガスを排出する一方で、土壌による炭素貯留など、気候変動対策において重要な役割を担っています。みどりの食料システム戦略は、この農業の可能性に着目し、脱炭素・カーボンニュートラルな社会の実現に貢献することを目指しています。例えば、有機農業による土壌の健全化は、炭素の吸収・貯留能力を高め、温室効果ガス排出量の削減に繋がると期待されています[8]。また、再生可能エネルギーの導入や省エネルギー型の農業機械の活用も推進されます。

2050年までの具体目標——有機農業25%・化学農薬50%削減・化学肥料30%削減

みどりの食料システム戦略の最も特徴的な点の一つは、2050年までの具体的な数値目標を設定していることです。これは、目標達成に向けた明確なロードマップと、取り組みの進捗を測るための指標となります。

各数値目標の意義

- 有機農業の耕地面積を25%に拡大:これは、環境負荷を低減し、生物多様性を保全するための最も重要な目標の一つです[1]。現在の有機農業の割合が低いことを考えると、非常に意欲的な目標であり、大幅な転換が求められます。

- 化学農薬の使用量を50%削減:化学農薬の使用は、生態系や人体への影響が懸念されています。削減目標は、安全な食料生産と環境保全を両立させるための重要な取り組みです[1]。

- 化学肥料の使用量を30%削減:化学肥料の過剰な使用は、水質汚染や温室効果ガスの排出に繋がります。この目標は、土壌の健全化と資源循環型農業への移行を促します[1]。

これらの数値目標の達成は、単に環境負荷を減らすだけでなく、農業の持続可能性を高め、消費者の信頼を得る上でも不可欠です。

目標達成に向けたロードマップ

みどりの食料システム戦略では、これらの目標達成に向けて、研究開発の推進、技術指導の強化、支援制度の拡充など、多岐にわたる施策が展開されます。例えば、化学農薬の使用を減らす代替技術として、IPM(総合的病害虫・雑草管理)の普及やスマート農業技術の導入が挙げられます。また、有機JAS認証取得への支援や、新規参入者への技術指導も強化される見込みです。

法制度とロードマップ——みどりの食料システム法と関連施策

みどりの食料システム戦略の実行を法的に裏付けるために、「みどりの食料システム法」が制定されました。この法律は、環境負荷低減に取り組む農業者を支援し、持続可能な食料システムの構築を後押しするものです。

主要な法令・ガイドライン一覧

みどりの食料システム法(正式名称:環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律)は、持続可能な農業を推進するための法的基盤です。この法律に基づいて、様々なガイドラインや実施要領が策定され、具体的な施策が展開されています。

| 法令・ガイドライン名 | 概要 | 目的 |

| みどりの食料システム法 | 環境負荷低減事業活動を行う農業者への支援を規定。 | 環境と調和した食料システムの確立。 |

| 環境負荷低減事業活動実施計画の認定要領 | 農業者が作成する環境負荷低減計画の認定基準を定める。 | 計画的かつ効果的な環境負荷低減の促進。 |

| 環境保全型農業直接支払交付金交付要綱 | 環境保全型農業に取り組む農業者への交付金の要件を規定。 | 環境保全型農業の普及促進。 |

今後の制度改正スケジュール

みどりの食料システム戦略は、長期的な視点に立って推進されるため、今後も必要に応じて法制度や関連施策の見直しが行われる可能性があります。農林水産省は、定期的に戦略の進捗状況を公表し、関係者からの意見を広く求めることで、より実効性のある制度へと改善していく方針です[16]。最新の情報は、農林水産省のウェブサイトで確認することが重要です。

有機農業 始め方ガイド——転換方法・土壌診断からJAS認証まで

有機農業への転換は、多くの農家にとって大きな挑戦ですが、みどりの食料システム戦略の推進により、そのハードルは徐々に低くなっています。ここでは、有機農業を始めるための具体的なステップや、重要なポイントについて解説します。

有機農業 転換方法ステップ——無農薬・堆肥・緑肥・輪作の実践

有機農業への転換は、計画的な準備と実践が必要です。特に、これまで慣行農業を行ってきた農家にとっては、土壌環境の改善や病害虫管理の手法など、新たな知識と技術が求められます。

初期準備:土壌の事前調査

有機農業を始める上で最も重要なステップの一つが、現在の土壌の状態を正確に把握することです。土壌診断は、その後の土づくり計画の基礎となります。

| 調査項目 | 内容 | 目的 |

| pH(水素イオン濃度) | 土壌の酸性度・アルカリ度。 | 作物の生育適pHの確認と調整。 |

| 有機物含有量 | 土壌中の有機物の量。 | 土壌の肥沃度や保水力、通気性の評価。 |

| 養分含量(N, P, Kなど) | 窒素、リン酸、カリウムなどの主要栄養素の量。 | 適切な肥料設計の基礎情報。 |

| 土壌の種類・構造 | 砂土、粘土などの割合、団粒構造の発達具合。 | 排水性、保肥力、通気性の評価。 |

土壌診断の結果に基づき、不足している有機物の補給やpHの調整など、具体的な土づくり計画を立てます。地域の農業指導機関や土壌分析機関に相談することをおすすめします。

無農薬管理の基本手順

有機農業では、化学農薬を使用せず、自然の力を活用して病害虫や雑草を管理します。

- 耕種的防除:病害虫に強い品種の選択、適切な作型、輪作、抵抗性品種の導入など、栽培方法を工夫することで病害虫の発生を抑制します。

- 物理的防除:防虫ネットの利用、捕虫器の設置、手作業による除草など、物理的な手段で病害虫や雑草を防除します。

- 生物的防除:天敵昆虫の利用や微生物資材の活用により、病害虫の発生を抑制します。例えば、アブラムシの天敵であるテントウムシを放飼する方法などがあります[10]。

緑肥と堆肥の活用方法

緑肥と堆肥は、有機農業における土づくりの要です。

- 緑肥:作物を栽培して土壌にすき込むことで、有機物の補給、土壌構造の改善、病害虫抑制などの効果が期待できます。ヘアリーベッチ、クリムソンクローバー、ライ麦などが一般的に利用されます。

- 堆肥:家畜の糞や植物残渣などを微生物の力で発酵させたもので、土壌に施用することで、有機物の補給、養分供給、微生物相の改善に役立ちます。良質な堆肥を継続的に投入することで、土壌の肥沃度が向上し、作物の生育を促進します。

土壌診断 有機農業の基礎——土づくり・生物多様性向上テクニック

有機農業では、健全な土壌が作物の健康な生育を支える基盤となります。土壌中の微生物を活性化させ、生物多様性を豊かにすることが、持続的な生産を可能にします。

土壌サンプリングのポイント

正確な土壌診断のためには、適切な土壌サンプリングが不可欠です。

- 均一な場所を選ぶ:圃場内で土壌の性質が均一と思われる場所を数カ所選びます。異なる土壌タイプや施肥履歴の場所は分けてサンプリングします。

- 深さを揃える:作物の根が主に分布する深さ(一般的には15~30cm程度)から採取します。

- 器具を清潔にする:サンプリングに使うスコップやバケツは、汚染を避けるためにきれいにします。

- 複数の場所から採取し混合する:圃場内の複数の地点から土壌を採取し、よく混ぜ合わせて代表サンプルとします。

微生物とバクテリアの管理

土壌中の微生物は、有機物の分解、養分の循環、病害の抑制など、様々な重要な役割を担っています。

- 有機物の継続的投入:堆肥や緑肥などの有機物を継続的に投入することで、微生物のエサを供給し、多様な微生物が生息しやすい環境を整えます。

- 過剰な耕起の抑制:頻繁な耕起は土壌構造を破壊し、微生物の生息環境を悪化させる可能性があります。不耕起栽培や浅耕起を取り入れることで、微生物相の安定を図ります。

- 多様な作物の栽培:輪作や混作などにより、異なる作物を栽培することで、土壌中の微生物相の多様性を高めます。

有機JAS認証 取得方法と補助金申請——支援制度・交付金・申請手続き

有機JAS認証は、生産された農産物が有機農業の基準に基づいて生産されたものであることを証明するものであり、消費者の信頼を得る上で不可欠です。また、みどりの食料システム戦略においては、有機農業への転換を促進するための様々な補助金や支援制度が用意されています。

認証取得のフローと要件

有機JAS認証の取得には、定められた基準を満たし、認証機関による検査を受ける必要があります。

| ステップ | 内容 |

| 1. 有機JAS規格の理解 | 有機農産物の生産基準(有機JAS規格)を十分に理解します。 |

| 2. 有機生産の実施 | 圃場転換期間(2年以上)を設定し、有機JAS規格に基づいた生産を開始します。この期間中は化学農薬や化学肥料を使用しません。 |

| 3. 認定機関の選定・申請 | 登録認定機関を選定し、認証申請を行います。 |

| 4. 実地検査 | 認定機関による実地検査を受け、有機JAS規格に適合しているかを確認します。 |

| 5. 認定・認証取得 | 検査に合格すると、有機JASマークの使用が認められます。 |

| 6. 定期検査・記録管理 | 認証取得後も、定期的な検査と記録管理が義務付けられます。 |

活用できる補助金一覧

みどりの食料システム戦略では、有機農業への転換や継続的な取り組みを支援するための補助金や交付金が用意されています[15]。

| 補助金・交付金名 | 概要 | 対象となる取り組み例 |

| 環境保全型農業直接支払交付金 | 化学肥料・化学農薬を原則5割以上削減する取組や、有機農業に取り組む農業者への支援。 | 有機農業の新規導入、堆肥の施用、緑肥の利用など。 |

| 有機農業推進総合対策事業 | 有機農業の技術指導、研修会の開催、販路開拓支援など。 | 有機農業に関する研修参加、技術導入、販売促進活動など。 |

| 地域循環型農業推進交付金 | 地域資源を活用した循環型農業の推進。 | 地域内での堆肥化施設の整備、未利用資源の活用など。 |

これらの補助金は、有機農業への初期投資や、転換期間中の経営安定に大きく貢献します。詳細な要件や申請期間は、農林水産省のウェブサイトや各自治体の担当部署で確認することが重要です。

申請書類の書き方ポイント

補助金申請には、詳細な計画書や実施報告書の提出が求められます。

- 具体的かつ明確な計画:どのような取り組みを行い、それがどのように有機農業の推進や環境負荷低減に貢献するのかを具体的に記述します。数値目標やスケジュールを明確に示しましょう。

- 収支計画の明示:補助金を活用することで、どのように経営が改善されるのか、収支の見込みを具体的に示します。

- 必要書類の確認と準備:申請する補助金の種類によって必要書類が異なります。事前に確認し、漏れなく準備しましょう。不明な点は、地域の農業指導機関や申請窓口に相談してください。

有機農業 技術/スマート農業 有機で環境負荷低減を実現

有機農業の推進には、単に化学資材を使わないだけでなく、最新の技術やデータ活用が不可欠です。スマート農業技術の導入は、有機農業の効率化と環境負荷低減を両立させる可能性を秘めています。

IPM総合防除と天敵利用——化学農薬リスク換算/農薬削減目標

**IPM(総合的病害虫・雑草管理)**は、病害虫や雑草の発生状況に応じて、様々な防除手段を適切に組み合わせることで、化学農薬への依存度を低減する手法です。みどりの食料システム戦略では、化学農薬の削減目標達成のために、IPMの導入が強力に推進されています。

IPMの基本概念と導入メリット

IPMは、病害虫の発生を完全にゼロにすることを目指すのではなく、経済的な被害が生じないレベルに抑制することを目指します。

| 基本概念 | 内容 |

| モニタリング | 圃場の病害虫や天敵の発生状況を定期的に観察・記録します。 |

| 発生予察 | 過去のデータや気象情報をもとに、病害虫の発生を予測します。 |

| 総合的判断 | 病害虫の発生レベル、作物の生育段階、天敵の生息状況などを総合的に判断します。 |

| 防除手段の組み合わせ | 耕種的防除、物理的防除、生物的防除、そして必要最小限の農薬使用を組み合わせます。 |

IPM導入のメリットは以下の通りです。

- 化学農薬の使用量削減:環境負荷の低減と、農産物の安全性の向上に貢献します。

- 抵抗性発達の抑制:農薬の連続使用による病害虫の抵抗性発達を抑制し、長期的な防除効果を維持します。

- コスト削減:農薬使用量の削減により、資材コストを削減できます。

- 生態系の健全化:天敵や有用微生物の保護・育成に繋がり、圃場全体の生態系が健全になります。

天敵昆虫の選定と放飼方法

IPMにおいて重要な役割を果たすのが天敵昆虫の利用です。

- 天敵昆虫の選定:対象となる病害虫の種類や発生時期、作物の種類、環境条件などを考慮して、効果的な天敵昆虫を選定します。例えば、アブラムシにはテントウムシやクサカゲロウ、ハダニにはチリカブリダニなどが利用されます[10]。

- 放飼方法:天敵昆虫は、適切な時期に適切な量を圃場に放飼することが重要です。天敵の定着や増殖を促すために、天敵温存植物の導入や、捕食・寄生源となる病害虫の適度な存在も考慮します。

精密農業・スマート農業 有機の最前線

スマート農業技術は、有機農業における作業の効率化、精密な管理、データに基づいた意思決定を可能にし、より安定した生産と環境負荷の低減に貢献します。

ドローン・センサー技術の活用例

- ドローンによる圃場診断:ドローンに搭載されたセンサーやカメラで、作物の生育状況、病害虫の発生箇所、土壌の水分状態などを広範囲かつ迅速に把握します。これにより、問題箇所を早期に特定し、必要な対策をピンポイントで行うことができます。

- 土壌センサーによる水分・養分管理:土壌に設置されたセンサーが、リアルタイムで水分量や養分濃度を測定します。このデータに基づいて、必要な量の水や有機肥料を必要な場所に供給することで、資源の無駄をなくし、効率的な施肥・灌水管理を実現します[13]。

データ解析による施肥・灌水管理

センサーから得られたデータや、過去の栽培データなどを解析することで、より精密な施肥・灌水管理が可能になります。

| 項目 | データ活用例 | メリット |

| 施肥 | 土壌診断データ、作物の生育ステージ、収量データから最適な有機肥料の種類と量を決定。 | 過剰な施肥を防ぎ、養分流出による環境負荷を低減。 |

| 灌水 | 土壌水分センサー、気象データから必要な灌水量を算出し、自動で灌水システムを制御。 | 水資源の節約、作物の水ストレス軽減。 |

次世代有機農業技術——バイオ炭・被覆作物・不耕起栽培

従来の有機農業の技術に加え、次世代有機農業技術は、さらなる環境負荷低減と生産性向上を目指します。

バイオ炭の土壌改良効果

バイオ炭は、植物バイオマスを酸素のない状態で加熱(炭化)して作られる炭素質の物質です。

- 土壌改良:土壌に施用することで、土壌の保水性・保肥性を向上させ、団粒構造の発達を促します。

- 炭素貯留:バイオ炭は土壌中で分解されにくいため、炭素を長期間安定的に貯留し、CO2削減に貢献します[9]。

- 微生物活性化:多孔質な構造が微生物の生息環境を提供し、土壌中の有用微生物を活性化させます。

被覆作物の選び方と管理

**被覆作物(カバークロップ)**は、主作物の栽培期間外に裸地になることを防ぐために栽培される作物です。

- 土壌浸食防止:裸地からの土壌浸食を防ぎ、土壌流出を抑制します。

- 雑草抑制:雑草の生育を抑制し、除草作業の負担を軽減します。

- 有機物供給:すき込むことで土壌に有機物を供給し、土壌肥沃度を高めます。

- 窒素固定:マメ科の被覆作物は、空気中の窒素を固定し、土壌に窒素を供給します。

適切な被覆作物の選定と、すき込み時期の管理が重要です。

不耕起栽培の実践メリット

不耕起栽培は、土を耕さずに作物を栽培する技術です。

- 土壌構造の維持:土壌の団粒構造を維持し、土壌の健全性を保ちます。

- 微生物相の保護:土壌中の微生物を攪乱せず、多様な微生物が生息しやすい環境を維持します。

- 燃料費・労力の削減:耕起作業が不要になるため、燃料費や労力を削減できます。

- 炭素貯留の促進:土壌中の有機物分解を抑制し、炭素貯留能力を高めます[9]。

補助金・支援制度完全網羅——補助金 種類・申請から成果まで

みどりの食料システム戦略を推進し、有機農業への転換を後押しするため、国や地方自治体は様々な補助金や支援制度を用意しています。これらの制度を理解し、適切に活用することは、有機農業経営の安定化と発展に不可欠です。

直接支払交付金(環境保全型農業)とオーガニックビレッジ事業

特に重要な支援制度として、環境保全型農業直接支払交付金とオーガニックビレッジ事業が挙げられます[3][15]。

交付金の対象要件

環境保全型農業直接支払交付金は、化学肥料・化学農薬の使用量を削減する取り組みや、有機農業に取り組む農業者に対して支払われる交付金です。

| 対象要件の概要 | 具体的な取り組み例 |

| 化学肥料・化学農薬の使用量削減 | 地域慣行レベルから5割以上削減する取り組み。 |

| 有機農業の導入・継続 | 有機JAS認証を取得した圃場での生産、または有機JAS取得を目指した転換期間中の生産。 |

| カバークロップの導入 | 裸地期間に被覆作物を栽培し、土壌浸食防止や有機物供給を図る取り組み。 |

| 長期的な営農計画の策定 | 交付金の対象となる取り組みを含む、持続的な営農計画を策定し実施すること。 |

交付金の詳細な要件や単価は、毎年度見直されることがありますので、農林水産省のウェブサイトで最新情報を確認することが重要です[15]。

オーガニックビレッジ参加のメリット

オーガニックビレッジとは、地域ぐるみで有機農業の推進に取り組む市町村のことで、農林水産省が登録・支援しています[3]。

| メリット | 具体的な内容 |

| 地域ブランドの確立 | 地域全体で有機農業に取り組むことで、「オーガニック」を核とした地域ブランドを確立できます。 |

| 販路拡大 | 地域の連携により、共同での出荷や販売イベントの開催など、新たな販路開拓に繋がります[4]。 |

| 技術・情報共有 | 地域内の農家や関係者間で、有機農業に関する技術やノウハウを共有し、相互に学び合えます。 |

| 消費者の理解促進 | 地域全体での取り組みは、消費者からの信頼を高め、有機農産物の購入意欲向上に繋がります。 |

| 補助金・支援の優先 | オーガニックビレッジに登録された地域は、国や自治体の支援制度を優先的に活用できる場合があります。 |

地域循環型農業&地域活性化支援

みどりの食料システム戦略では、地域内での資源循環を促進する「地域循環型農業」も重要な柱とされています[2]。これは、地域活性化にも繋がる取り組みです。

地域資源を活用したビジネスモデル

地域内で発生する未利用資源を有効活用することは、環境負荷低減と新たな収益源の確保に繋がります。

| ビジネスモデル例 | 内容 |

| 地域内での堆肥化・メタン発酵施設の設置 | 家畜糞尿や食品残渣を堆肥やバイオガスに変換し、地域内で利用。 |

| 農産加工品の開発と販売 | 地域で生産された有機農産物を使った加工品(ジャム、ジュースなど)を開発・販売し、付加価値を高める。 |

| 農泊と有機農業体験 | 農村地域での滞在型観光を提供し、有機農業の魅力を体験してもらう。 |

| 地域エネルギーとしてのバイオマス利用 | 地域の木材や農業残渣を燃料として利用し、エネルギーの地産地消を促進。 |

地域連携による販路拡大事例

地域内の連携は、有機農産物の販路拡大に非常に有効です。

- 直売所・道の駅での共同販売:複数の有機農家が連携し、地域の直売所や道の駅で共同販売を行うことで、品揃えを増やし、消費者の利便性を高めます。

- 学校給食への供給:地域の学校給食へ有機農産物を供給する取り組みは、安定した需要を確保し、子供たちの食育にも貢献します。

- ECサイトの共同運営:地域内の有機農家が共同でECサイトを立ち上げ、遠隔地の消費者にも直接販売することで、販売チャネルを拡大します。

- フードツーリズムとの連携:地域の観光資源と連携し、有機農業体験や収穫祭などのイベントを通じて、消費者に直接アピールします。

農林水産省の最新情報——みどりの食料システム戦略 成果レポート

みどりの食料システム戦略は、長期的な取り組みであり、その進捗状況は定期的に評価され、農林水産省から成果レポートとして公表されています[16]。

公表レポートのポイント解説

農林水産省が公表する成果レポートでは、みどりの食料システム戦略の各目標に対する進捗状況、具体的な施策の実施状況、そして今後の課題や展望が示されます。

- 有機農業の耕地面積の推移:目標達成に向けた有機農業の普及状況が数値で示されます。

- 化学農薬・化学肥料の使用量削減状況:削減目標に対する進捗が報告されます。

- 関連技術の開発・普及状況:スマート農業や次世代有機農業技術の開発、普及に関する情報が提供されます。

- 補助金・支援制度の活用状況:各支援制度の利用状況や、それがもたらした効果が分析されます。

これらのレポートは、みどりの食料システム戦略の全体像を理解し、今後の動向を予測する上で非常に重要な情報源となります。

次期施策予告

成果レポートには、これまでの取り組みの評価に加え、今後の政策の方向性や新たな施策の予告が含まれることがあります。例えば、新たな補助金の創設、既存制度の見直し、重点的に取り組むべき技術開発分野などが示される可能性があります。

有機農業 メリット デメリット比較——経営改善とリスク管理

有機農業への転換を検討する際、そのメリットとデメリットを正確に理解し、経営上のリスクを管理することは非常に重要です。

メリット:トレーサビリティ・付加価値/ブランド化の強み

有機農業は、慣行農業にはない独自のメリットを多数持ち合わせています。これらは、経営の安定化や新たな収益源の確保に繋がります。

高付加価値商品の開発事例

有機農業で生産された農産物は、その生産方法が環境に配慮している点や、化学農薬・化学肥料を使用しないという安全性から、高い付加価値を持つことができます。

| 事例 | 具体的な内容 |

| 有機JAS認証米 | 環境に配慮した栽培方法と認証マークにより、通常の米よりも高価格で販売されています。 |

| 有機野菜の加工品 | 有機野菜を使ったドレッシング、ピクルス、乾燥野菜などは、日持ちがするため販路が広がりやすく、高単価で販売されています。 |

| オーガニックコットン | 農薬を使わない綿花栽培は、衣料品や雑貨として高付加価値化されています。 |

| 有機栽培の果物 | 無農薬・無化学肥料で栽培された果物は、希少性から高価格で取引されます。 |

消費者信頼獲得のポイント

有機農業は、消費者からの高い信頼を得やすいという強みがあります。

- 透明性の確保(トレーサビリティ):有機JAS認証は、生産履歴が明確で、消費者に対して生産過程のトレーサビリティ(追跡可能性)を保証します[6]。これにより、消費者は安心して農産物を選ぶことができます。

- 安全性への訴求:化学農薬や化学肥料を使用しないという点は、食の安全に関心の高い消費者にとって大きな魅力です。

- 環境への配慮:環境保全に貢献する有機農業の姿勢は、SDGsなど環境意識の高い消費者からの共感を呼び、ブランドイメージの向上に繋がります[7]。

- 情報発信:生産者が自身の農場の様子や栽培方法を積極的に情報発信することで、消費者との信頼関係を築き、固定客の獲得に繋がります。

デメリット:コスト・技術課題・失敗談から学ぶ

有機農業には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットや課題も存在します。これらを事前に把握し、対策を講じることが成功の鍵となります。

主な失敗パターンと回避策

- 初期投資の高さ:有機栽培への転換には、土壌改良のための資材費や、病害虫対策のための防虫ネット、スマート農業機器の導入など、初期投資がかかる場合があります。

- 回避策:補助金や支援制度を積極的に活用し、初期投資を軽減します。また、段階的に有機転換を進める計画を立てることも有効です。

- 収量の不安定さ:慣行農業に比べて、病害虫や雑草の影響を受けやすく、収量が不安定になる可能性があります。

- 回避策:健全な土づくり、適切な輪作、IPMの導入、天敵昆虫の活用など、総合的な病害虫管理技術を習得します。また、複数の品目を栽培することで、リスクを分散させます。

- 技術的な難しさ:有機農業は、化学資材に頼らない分、土壌管理や病害虫対策に関する高度な知識と経験が求められます。

- 回避策:農業指導機関や地域の有機農業団体、先輩農家から積極的に技術指導を受け、情報収集を行います。研修会やセミナーに参加し、知識とスキルを向上させましょう。

- 販路確保の難しさ:有機農産物は一般的な流通ルートに乗りにくい場合があり、販路の確保に苦労することがあります。

- 回避策:直売所、産直、ECサイト、契約販売など、多様な販売チャネルを検討します。オーガニックビレッジなどの地域連携に参加し、共同で販路を開拓することも有効です[4]。

コスト試算の方法

有機農業への転換前に、具体的なコスト試算を行うことは非常に重要です。

- 初期投資:土壌改良資材(堆肥、緑肥種子)、防虫ネット、スマート農業機器、有機JAS認証費用など。

- 栽培コスト:有機肥料費、種苗費、人件費、光熱水費など。

- 販売コスト:出荷資材費、運送費、販売手数料など。

- 収入見込み:予想される収量と販売単価から、収入を見積もります。

これらのコストと収入を比較し、具体的な収支計画を立てることで、経営上のリスクを事前に把握し、対策を講じることができます。

有機農業 経営事例——実践者の成功パターン

実際に有機農業に取り組む人々の事例から、成功のヒントを見つけることができます。

新規就農者インタビュー

- 多様な情報収集とネットワーク:新規就農者は、地域の有機農業団体や農業指導機関、SNSなどを通じて積極的に情報収集を行い、先輩農家とのネットワークづくりが成功の鍵となります。

- 小規模からスタートし段階的に拡大:まずは小規模な面積で有機農業を始め、経験とノウハウを蓄積しながら、徐々に規模を拡大していくことで、リスクを抑えられます。

- 付加価値の高い品目の選定:市場での需要が高く、単価が見込める品目を選定することで、収益性を高めます。

法人導入事例

- 大規模化と効率化:農業法人が有機農業を導入する際は、大規模な圃場での効率的な栽培管理が課題となります。スマート農業技術や機械化の導入が成功の鍵となります。

- 加工・販売までの一貫体制:生産だけでなく、加工・販売までを一貫して行うことで、流通コストを削減し、収益性を高めます。

- 地域との連携:地域の農家や食品事業者、消費者と連携し、地域全体で有機農業を盛り上げる取り組みが成功に繋がります。

オーガニック野菜 購入場所と消費者視点——安全性・健康への影響

みどりの食料システム戦略が推進される中で、有機農産物はますます身近な存在になっていきます。消費者としては、有機農産物の安全性や健康への影響、そして賢い購入場所を知ることが重要です。

消費者ニーズ調査——価格情報と購入チャネル(直売所・産直・通販)

消費者の有機農産物に対する関心は高まっていますが、その購入チャネルや価格に対するニーズは多様です。

直売所のメリット比較

直売所は、有機農産物を購入する上で魅力的なチャネルの一つです。

| メリット | デメリット |

| 新鮮さ | 収穫されたばかりの新鮮な農産物が手に入る可能性が高いです。 |

| 生産者との交流 | 生産者と直接話すことで、栽培方法や農産物の特徴について詳しく知ることができます。 |

| 地域の特産品 | その地域ならではの珍しい農産物に出会えることがあります。 |

オンライン販売の最新トレンド

近年、有機農産物のオンライン販売が急速に拡大しています。

- 産直ECサイト:生産者が直接消費者へ販売するECサイトが増えており、生産者の顔が見える安心感があります。

- 定期宅配サービス:旬の有機野菜や果物が定期的に自宅に届くサービスは、買い物の手間が省け、多様な野菜を楽しめます。

- オンラインマルシェ:オンライン上で開催されるマルシェでは、全国の有機農家が自慢の農産物を出品し、消費者との交流も可能です。

オンライン販売は、地理的な制約なく多様な有機農産物を選べるというメリットがありますが、送料がかかることや、実物を見て購入できないというデメリットもあります。

表示・認証マークの見方——有機JAS・認定制度の基礎

有機JASマークは、有機農産物であることの証明であり、消費者が安心して有機農産物を選ぶための重要な手がかりです[6]。

マーク別の認証範囲

- 有機JASマーク:日本の有機食品の統一規格であり、農産物、加工食品、飼料、畜産物に適用されます。このマークが付いている食品は、有機JAS規格に基づき生産・加工されたものであることが保証されています[6]。

- 海外の有機認証マーク:USDA Organic(米国)、EU Organic Logo(欧州連合)など、海外にも様々な有機認証マークが存在します。これらのマークは、それぞれの国の有機基準に基づいて認証されています。

偽装防止のチェック方法

有機JASマークは、国の認証制度に基づいているため、偽装は非常に稀ですが、消費者自身が注意することも大切です。

- 有機JASマークの有無:「有機JAS」と表示されていても、マークがなければ有機JAS認証品ではありません。必ずマークを確認しましょう。

- 認定機関名の確認:有機JASマークの近くには、その商品を認証した「登録認定機関」の名称が記載されています。

- 価格と品質のバランス:極端に安価な有機農産物には注意が必要です。有機農業は手間がかかるため、ある程度のコストは避けられません。

生物多様性 農業の環境保全効果

有機農業は、生物多様性の保全に大きく貢献します。化学農薬や化学肥料の使用を控えることで、土壌中の微生物や昆虫、鳥類など多様な生物が生息しやすい環境が育まれます[11]。

多様性がもたらす土壌改良効果

土壌中の生物多様性が高いと、様々な微生物が有機物を分解し、養分を循環させ、土壌構造を改善します。これにより、土壌の肥沃度が向上し、作物の生育が促進されます。また、病害虫の天敵が増えることで、病害虫の発生を抑制する効果も期待できます。

地域生態系との共生モデル

有機農業は、単一の農地だけでなく、その周辺の地域生態系との調和も目指します。例えば、農地の周囲に多様な植物を植えることで、昆虫や鳥類の生息地を確保し、地域の生物多様性を豊かにする取り組みが行われています。これは、地域の環境保全にも繋がり、持続可能な地域社会の実現に貢献します。

持続可能な農業 SDGs/カーボンニュートラル農業への道

みどりの食料システム戦略は、持続可能な農業を推進し、SDGs(持続可能な開発目標)やカーボンニュートラルの達成に貢献することを目指しています[1][12]。

環境保全・CO₂削減の具体策

農業分野における環境保全とCO₂削減は、地球温暖化対策において非常に重要な課題です。

温室効果ガス排出量の見える化

農業分野における温室効果ガス排出量を正確に把握し、削減目標を設定するためには、排出量の「見える化」が不可欠です。

- 農場ごとの排出量算定:土壌からのN2O(亜酸化窒素)排出、家畜からのCH4(メタン)排出、燃料の使用によるCO2排出など、各農場での温室効果ガス排出量を算定します。

- データ活用と改善:排出量データに基づき、効果的な削減策を検討・実施します。例えば、化学肥料の適正使用によるN2O排出量の削減、たい肥の適切な管理によるCH4排出量の削減などが挙げられます。

再生可能エネルギー活用事例

農業分野におけるCO₂削減には、再生可能エネルギーの導入も有効です。

| 活用例 | 具体的な内容 | メリット |

| 太陽光発電 | 農業用施設(温室、畜舎など)の屋根に太陽光パネルを設置し、自家消費電力として利用。 | 化石燃料の使用量削減、電気代の削減。 |

| バイオマス発電 | 農業残渣や家畜糞尿を原料として発電し、農場内で利用または売電。 | 未利用資源の有効活用、地域におけるエネルギー自給率向上。 |

| 地中熱ヒートポンプ | 地中の温度が年間を通して安定していることを利用し、施設の冷暖房に活用。 | 省エネルギー、CO2排出量削減。 |

地域循環型農業と資源循環モデル

地域循環型農業は、地域の未利用資源を有効活用し、地域内で資源が循環するシステムを構築することで、環境負荷を低減し、持続可能な農業を実現します。

バイオマス資源の再利用

農業活動で発生するバイオマス資源(家畜糞尿、稲わら、もみ殻、食品残渣など)を有効活用することは、廃棄物の削減と新たな資源の創出に繋がります。

- 堆肥化:家畜糞尿や作物残渣を堆肥化し、農地へ還元することで、化学肥料の使用量を削減し、土壌の健全化を図ります。

- メタン発酵:家畜糞尿や食品残渣を発酵させてバイオガスを生成し、これを燃料として発電や熱利用に活用します。

- 飼料化:食品残渣などを家畜の飼料として再利用することで、飼料自給率の向上と食品ロス削減に貢献します。

地域間連携モデル

地域循環型農業は、単一の農場だけでなく、地域全体での連携によってその効果を最大化できます。

- 地域内での資源融通:畜産農家から堆肥を有機農家へ供給する、食品加工業者から出る残渣を飼料として畜産農家が利用するなど、地域内で資源を融通し合います。

- 地域活性化への貢献:地域内の企業や消費者も巻き込み、地域全体で持続可能な農業を推進することで、雇用創出や交流人口の増加など、地域活性化に繋がります。

気候変動対策としての有機農業

有機農業は、気候変動対策としても重要な役割を担っています[12]。

気候リスクへの適応策

有機農業は、健全な土壌を育むことで、気候変動による影響を緩和し、農業のレジリエンス(回復力)を高めます。

- 土壌の保水性向上:有機物の豊富な土壌は保水性が高まり、干ばつ時でも作物の生育に必要な水分を保持しやすくなります。

- 排水性の改善:多雨時には、健全な土壌構造が良好な排水性を確保し、根腐れなどの被害を軽減します。

- 生物多様性の維持:多様な生物が生息する圃場は、病害虫の発生が抑制されやすく、異常気象による病害虫の異常発生リスクを低減します。

レジリエンス向上の取り組み

有機農業は、単一作物への過度な依存を避け、輪作や混作など多様な作物を栽培することで、気候変動による特定作物の不作リスクを分散させます。また、地域の在来品種や伝統的な栽培技術の活用も、気候変動への適応力を高める上で有効です。

素敵な未来を手に入れるため有機農業 推進策を使ってみよう!

有機農業は、環境を守り、安全な食を育み、そして持続可能な社会を築くための重要な一歩です。みどりの食料システム戦略によって、有機農業に取り組む環境はこれまで以上に整ってきています。

行動を後押しするコツ——課題を乗り越える3つのポイント

有機農業への挑戦は、時に困難を伴うかもしれません。しかし、適切な準備と心構えがあれば、その課題を乗り越え、成功へと繋げることができます。

計画的な土壌改善の進め方

【結論】土壌改善は、有機農業成功の基盤であり、長期的な視点と計画性が不可欠です。

【理由】土壌の健康状態が作物の生育、病害虫抵抗力、そして収量に直結するためです。

【具体例】まず土壌診断を行い、現状を把握します。その上で、堆肥の継続的な投入、緑肥の活用、輪作計画の策定など、段階的な改善計画を立てて実行します。特に転換期間中は、土壌中の微生物相が安定するまでに時間を要するため、焦らず着実に進めることが重要です。

【提案or結論】地域の農業指導機関や土壌専門家と連携し、定期的な土壌診断とアドバイスを受けながら、最適な土づくりを進めましょう。

支援制度を最大活用する方法

【結論】みどりの食料システム戦略に基づく補助金や支援制度は、有機農業への転換・継続の強力な味方です。

【理由】これらの制度は、初期投資の軽減、経営の安定化、技術習得の支援など、多岐にわたるサポートを提供してくれるためです。

【具体例】「環境保全型農業直接支払交付金」や「オーガニックビレッジ」事業など、利用可能な全ての制度を徹底的に調査し、自身の経営状況や取り組み内容に合致するものを複数組み合わせることを検討しましょう[3][15]。各制度の申請要件や期間、必要書類を事前に確認し、漏れなく準備することが重要です。

【提案or結論】農林水産省のウェブサイトや各自治体の農業担当窓口、地域の農業指導機関に積極的に相談し、最適な支援制度の活用方法を見つけましょう。

ネットワークづくりと情報収集術

【結論】有機農業を成功させるには、情報と経験の共有が不可欠であり、強固なネットワークづくりが非常に重要です。

【理由】有機農業は、地域や土壌の特性、気候条件などによって最適な栽培方法が異なるため、実践的な情報交換が役立つからです。

【具体例】地域の有機農業団体や研究会に参加し、先輩農家や同業者と積極的に交流しましょう。SNSやオンラインフォーラムを活用して、最新の技術情報や市場動向を収集することも有効です。また、成功事例だけでなく、失敗談から学ぶことも重要です。

【提案or結論】地域内外の有機農業実践者との繋がりを大切にし、互いに支え合い、学び合うことで、課題を乗り越え、有機農業をさらに発展させることができます。

実践へのステップチャート——今すぐ始めるためのロードマップ

有機農業への第一歩を踏み出すために、具体的なステップを確認しましょう。

短期目標と長期目標の設定

【結論】有機農業への取り組みは、現実的な短期目標と、将来を見据えた長期目標を設定することから始めましょう。

【理由】明確な目標設定は、モチベーションを維持し、計画を着実に実行するために不可欠です。

【具体例】短期目標としては、「最初の1年間で特定の作物の有機栽培を小規模で開始する」「有機JAS認証取得のための転換期間に入る」などが考えられます。長期目標としては、「5年後には全作物を有機栽培に転換する」「特定の有機農産物で地域ブランドを確立する」などが挙げられます。

【提案or結論】これらの目標は、自身の経営規模、資金、技術力などを考慮し、無理のない範囲で設定することが成功への鍵となります。

フェーズごとのチェックリスト

【結論】有機農業への転換プロセスは段階的に進めることで、リスクを最小限に抑え、着実な成果を出すことができます。

【理由】一度に全てを変えるのではなく、各フェーズで必要な準備と実行を行うことで、予期せぬ問題に対応しやすくなるためです。

【具体例】

| フェーズ | チェックリスト |

| 計画段階 | 1. みどりの食料システム戦略を理解したか? 2. 有機農業への転換目標を設定したか? 3. 土壌診断を実施し、土壌の状態を把握したか? 4. 活用できる補助金や支援制度を調査したか? 5. 栽培計画と収支計画を策定したか? |

| 初期実践段階 | 1. 小規模での有機栽培を開始したか? 2. 有機JAS認証取得のための転換期間に入ったか? 3. 土壌改良(堆肥投入、緑肥栽培など)を始めたか? 4. 病害虫・雑草管理の有機的手法を実践しているか? 5. 記録管理を開始したか? |

| 拡大・発展段階 | 1. 有機栽培の面積を拡大したか? 2. スマート農業技術や次世代有機農業技術の導入を検討したか? 3. 有機JAS認証を取得したか? 4. 新たな販路(直売所、ECサイトなど)を開拓したか? 5. 地域連携(オーガニックビレッジなど)に参加したか? |

【提案or結論】各フェーズでこれらのチェックリストを活用し、目標達成に向けて確実にステップアップしていきましょう。

読者へメッセージ——持続可能な未来はあなたの一歩から

【結論】有機農業への取り組みは、私たち一人ひとりが持続可能な未来を築くための具体的な行動であり、その一歩が大きな変化を生み出します。

【理由】農業は私たちの食を支える基盤であり、そのあり方が環境や社会に与える影響は計り知れないからです。

【具体例】あなたが有機農業を始めることで、土壌は豊かになり、生物多様性が守られ、安全な食が人々に届けられます。それは、カーボンニュートラル社会の実現やSDGsの達成にも貢献する素晴らしい挑戦です。

【提案or結論】もしあなたが有機農業に興味を持ち、行動を起こす準備ができているなら、ぜひこの「みどりの食料システム戦略」が提供する様々な推進策を最大限に活用し、あなたの理想とする農業、そして未来を実現してください。あなたの挑戦は、きっと多くの人々に勇気と希望を与えるでしょう。

有機農業は、地球と私たち、そして次世代のための農業です。この大きな流れの中で、あなたの一歩が未来をより良いものに変える力になります。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。