「畜産農家ってどんな仕事をするんだろう?」「給料はどれくらい?」「どうすればなれるの?」といった疑問をお持ちの方もいるでしょう。畜産農家は、私たちの食卓に欠かせない肉や牛乳、卵などを生産し、地域経済を支える重要な役割を担っています。まさに、日本の食を支える縁の下の力持ちと言えるでしょう。

農林水産省の「農業構造動態調査」によると、令和4年の基幹的農業従事者数は約116.4万人に上ります。畜産業に従事する就業者数の詳細な内訳は公表されていませんが、農村地域経済を支える重要な担い手として位置づけられています。

この記事を読むと、畜産農家の仕事の全体像と社会的な意義を理解できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、畜産業への理解が深まらず、漠然としたイメージのままで終わってしまう可能性があります。後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

本記事の概要

- 畜産農家の定義と社会的役割

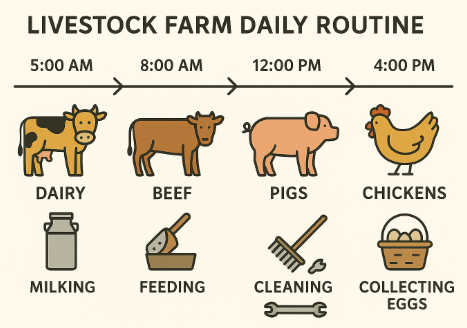

- 酪農/肉用牛/養豚/養鶏それぞれの1日のルーティン

- 年間スケジュール、必要資格・スキル、収益構造

- 未経験からの就農ステップとQ&A

目次

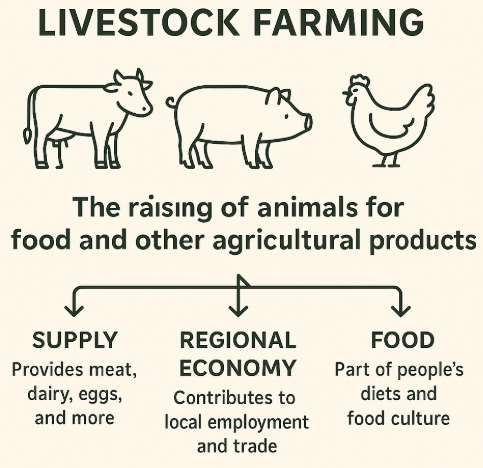

畜産農家とは?定義と社会的役割

畜産農家とは、牛や豚、鶏などの家畜を飼育し、食肉や牛乳、卵といった畜産物を生産する農業従事者のことです。

畜産農家は、単に家畜を育てるだけでなく、畜産物の安定供給を通じて私たちの食生活を豊かにし、地域経済の維持にも不可欠な存在です。日本畜産振興協会も「畜産農家は畜産物の安定供給と地域経済の維持に不可欠な存在である」と明言しています。

彼らの仕事は、飼育管理から衛生管理、繁殖、出荷準備に至るまで多岐にわたり、専門的な知識と経験が求められます。また、食の安全・安心を守るという社会的責任も担っています。

「畜産農家を取り巻く環境ってどんなもの?」「行政は畜産農家をどう支援しているの?」といった疑問をお持ちの方に、ぜひご覧いただきたい動画です。この動画では、畜産農家を支える行政機関の「畜産課」の幅広い業務内容が、各担当係の具体的な仕事を通して紹介されています。

家畜市場や食肉センターの指導支援を行う「企画経営係」、畜産農家の収益安定やスマート農業を支援する「畜産振興係」、飼料作物の生産拡大を担う「飼料牧野係」、排泄物管理や環境対策を行う「畜産環境係」、そして家畜伝染病の防疫に取り組むチームなど、多岐にわたるサポート体制が分かります。

畜産農家が私たちの食卓を支える上で、いかに多くの関係者が関わっているか、そしてその重要性を改めて認識できるでしょう。

畜産業を含む農業経営の全体像や収益化の戦略については、以下の記事にまとめた農業経営の計画・戦略・補助金活用ノウハウもご覧ください。経営計画の立て方やコスト削減の具体例などがわかり、畜産経営を安定・効率化する上で役立ちます。

畜産業で安定収益を目指すなら、SEO記事制作とコンサルで集客支援を!まずは無料相談!

SEOサポートの詳細は以下をご覧ください。

https://ksdtu.com/agri-blog-support/

【動画】種類別に見る畜産農家の具体的な仕事内容と1日の流れ

畜産農家の仕事内容は、飼育する家畜の種類によって大きく異なります。ここでは、代表的な畜種である酪農(乳牛)、肉用牛、養豚、養鶏の具体的な仕事内容と1日の流れ、そして共通作業について詳しく解説します。

この項目を読むと、それぞれの畜種における具体的な業務内容や、畜産農家の1日のルーティンを把握できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、自分がどの畜種に興味があるのか、どのような作業があるのかを具体的にイメージできず、就農の方向性を定めにくい可能性があります。後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

畜産農家以外の米農家・野菜農家・果物農家など、多様な農家のルーティンについては、以下の記事にまとめた農家のルーティン【1日・年間スケジュール】も参考になります。朝から夜までの仕事と生活のリアルやスマート農業による効率化事例などがわかり、様々な農家の働き方を理解する上で役立ちます。

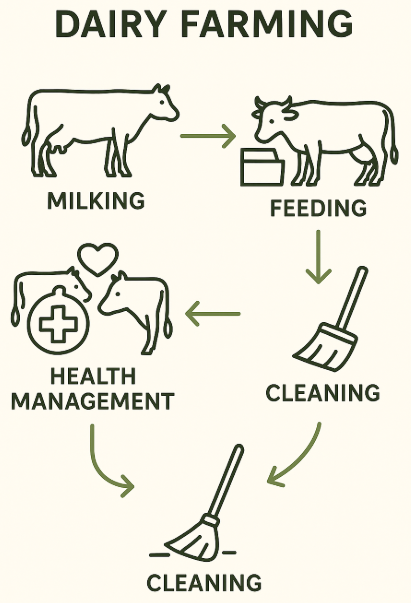

酪農(乳牛)農家のルーティン

酪農家は、乳牛を飼育し、牛乳を生産する仕事です。早朝から深夜まで、牛の健康管理と搾乳を中心に業務が進みます。「毎日食卓に並ぶ牛乳って、どうやって作られているんだろう?」「酪農家の一日ってどんな仕事をするの?」そんな疑問をお持ちの方に、ぜひご覧いただきたい動画です。この動画では、熊本県菊池市で酪農を営む本田さんの牧場での、乳牛の飼育から牛乳ができるまでの一連の仕事が詳しく紹介されています。

早朝と夕方に行われる搾乳(ミルカーを使った作業や衛生管理)、牛の健康と乳量に直結する給餌(自動給餌機や飼料の配合)、牛舎の清掃・糞尿処理(堆肥化して資源活用)、そして酪農にとって最も重要な繁殖管理(子牛の出産補助)まで、酪農家の仕事の全体像が分かります。

「牛は私たちの家族」という本田さんの言葉からも、命を育む酪農家の熱い想いが伝わってくるでしょう。この動画を見て、牛乳のありがたみを感じ、畜産農家の仕事への理解を深めてみませんか?

酪農を含む有機農業の経営指標については、以下の記事にまとめた有機農業経営指標【水稲・野菜 比較】収益性・労働時間・リスク管理なども参考になるでしょう。品目別経営指標や収益性アップのコツなどがわかり、データに基づいた経営改善に役立ちます。

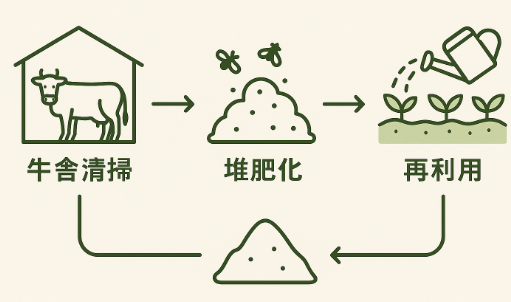

牛舎の清掃と糞尿処理は、牛の衛生環境を保ち、病気の発生を防ぐために不可欠です。糞尿は堆肥として再利用されることも多く、資源の有効活用にも繋がります。こうした環境に配慮した取り組みについては、以下の記事にまとめた有機農業が環境に優しい理由と実践方法もご覧ください。堆肥・緑肥・輪作で持続可能な土壌づくりやSDGsへの貢献などがわかり、畜産における環境保全の重要性を理解する上で役立ちます。

有機農業における病害虫管理や土壌管理については、以下の記事にまとめた有機農業と特別栽培の比較も参考になります。定義・違いや認証・表示要件などがわかり、畜産においても適用可能な安全性の高い栽培・飼育方法のヒントが得られます。

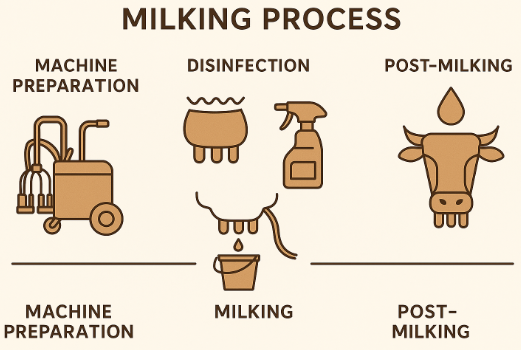

搾乳業務

乳牛の搾乳は、酪農家の中心的な業務の一つです。搾乳は通常、早朝と夕方の1日2回行われます。

JA全農の統計によると、「1頭あたり1日平均25ℓの搾乳が行われる」とされています。大型の搾乳機や搾乳ロボットを導入している農家も増えていますが、牛の乳房を傷つけないよう注意深く作業を行う必要があります。「動画で酪農家の朝のルーティンを見たいんだけど」という場合は、以下をご覧ください。

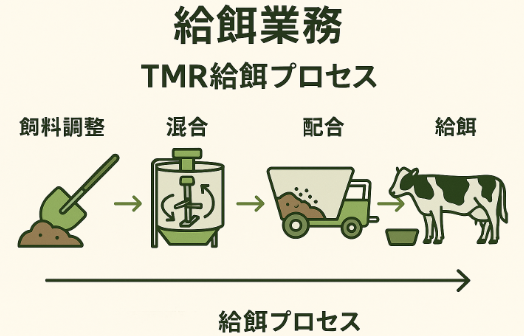

給餌業務(飼料配合・TMR給餌)

牛の健康と乳量に直結するため、給餌は非常に重要な作業です。栄養バランスを考慮した飼料の配合や、TMR(混合飼料)給餌が行われます。

農研機構のプレスリリースによれば、「TMR給餌により成長率が約10%向上」するというデータもあります。適切に管理された飼料は、牛の健康維持と生産性向上に貢献します。

「酪農の仕事に興味があるけれど、どんなことをするんだろう?」「牧場の1日ってどんな感じ?」そんな疑問をお持ちの方にぴったりの動画です。この動画では、農林水産省近畿農政局の「となりの近畿」が、京都府農林水産技術センター畜産センターでの牧場体験を通して、酪農家の午後のルーティンを詳しく紹介しています。

牛への給餌(稲WCSなどの飼料の種類解説あり)、生後5日の子牛へのミルクやり、そして酪農の要である「搾乳」の作業(前絞り、プレディッピング、ミルカー装着、消毒、機械洗浄など)まで、普段なかなか見ることのできない作業の様子が体験者の視点でレポートされます。

「牛乳1本にもすごい大変な労力がかかっているんだな」という体験者の言葉からも、酪農の仕事の奥深さや大変さ、そしてやりがいが伝わってくるでしょう。この動画を見て、畜産農家の仕事への理解を深め、食の大切さを改めて感じてみませんか?

清掃・糞尿処理

牛舎の清掃と糞尿処理は、牛の衛生環境を保ち、病気の発生を防ぐために不可欠です。

農林水産省の酪農技術者ハンドブックには、「衛生管理の徹底が乳質に直結する」と記載されており、常に清潔な環境を保つことが求められます。糞尿は堆肥として再利用されることも多く、資源の有効活用にも繋がります。

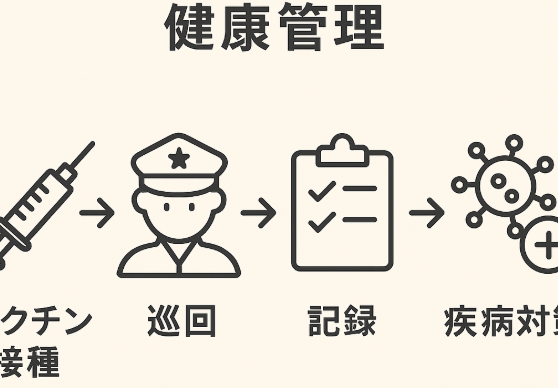

健康管理(ワクチン接種・病気治療・見回り・記録)

牛の健康状態を常に把握し、病気の早期発見・早期治療を行うことは、乳量の維持と畜舎全体の衛生管理に繋がります。

農林水産省家畜衛生課の家畜衛生管理基準では、「年2回のワクチン接種が標準施策」とされており、定期的なワクチン接種が義務付けられています。また、異常がないか常に牛舎を見回り、体調や行動の変化を記録することも重要です。

「酪農家の一日ってどんな感じ?」「牛のお世話って大変?」そんな疑問をお持ちの方に、ぜひご覧いただきたい動画です。この動画では、農林水産省のYouTubeチャンネル「BUZZMAFF ばずまふ」が、北海道釧路市の酪農YouTuber・浅野達彦さんの牧場を突撃取材し、酪農家さんのリアルな一日を紹介しています。

動画では、巨大な牛たちへの給餌、早朝からの搾乳作業、そして生まれたばかりの子牛のお世話、牛舎の清掃といった多岐にわたる酪農家のルーティンが分かりやすく解説されます。特に、命の誕生に立ち会う出産の瞬間や、子牛への愛情深いケアの様子は必見。牛乳が私たちの食卓に届くまでの、酪農家さんの tireless な努力と愛情を感じられるでしょう。この動画を通じて、酪農の仕事の魅力と奥深さに触れてみませんか?

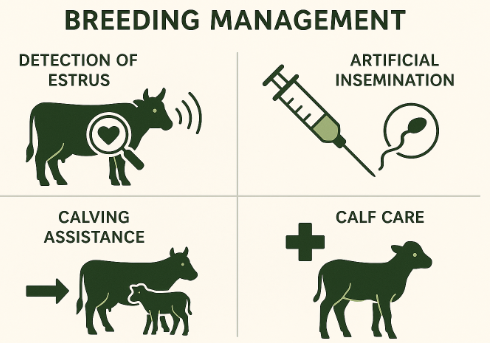

繁殖管理(人工授精・種付け・出産補助)

安定した牛乳生産のためには、計画的な繁殖管理が欠かせません。

全国畜産技術協会によると、「人工授精普及率は95%以上に達する」とされており、効率的な繁殖を実現しています。受胎の確認、分娩の補助、生まれた子牛のケアなど、命の誕生に関わる重要な仕事です。

有機野菜栽培と畜産を組み合わせる循環型農業のメリット・方法も要チェックです。肥料・堆肥原料に家畜堆肥を活用し、持続可能な経営を実現でき、両分野を連携させるために役立ちます。

肉用牛農家のルーティン

肉用牛農家は、食肉として出荷する牛を肥育する仕事です。子牛の育成から始まり、計画的な給餌と健康管理を通じて、出荷に適した肉質を目指します。

肥育管理と給餌

肉用牛の肥育期間は長く、その間の給餌管理が肉質を大きく左右します。

JA全農によると、「肥育期は約18ヶ月、平均体重増加率は1.2kg/日」とされており、効率的な体重増加が求められます。飼料の種類や量、給餌回数などを調整し、良質な肉牛を育てます。

清掃・衛生管理

清潔な環境は、肉用牛の健康を保ち、疾病の発生を抑えるために重要です。

農林水産省の報告では、「衛生環境が疾病発生率を30%低減する」とされており、定期的な牛舎の清掃と消毒が欠かせません。

子牛育成・出荷準備

生まれた子牛の育成は、将来の肉用牛生産の基盤となります。そして、出荷時期が近づくと、牛が出荷基準を満たしているかを確認します。

厚生労働省の食品衛生法では、「出荷前検査で基準値を満たすことが義務付けられている」と定められており、厳格な検査を経て市場に出荷されます。

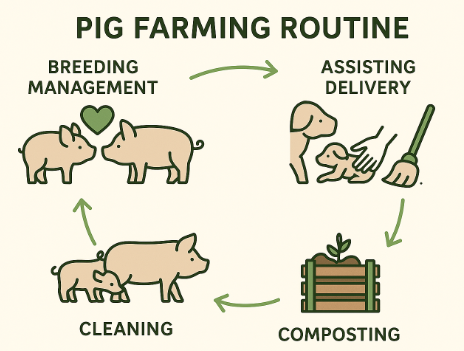

養豚農家のルーティン

養豚農家は、豚を飼育し、豚肉を生産する仕事です。繁殖から肥育、出荷までの一貫した管理が特徴です。「養豚の仕事ってどんな感じ?」「豚舎の掃除って大変?」そんな疑問をお持ちの方に、ぜひご覧いただきたい動画です。この動画では、「Boo Style 日本一のブランド豚への道」さんが、養豚農家における「繁殖豚舎のお掃除ルーティン」を詳しく紹介しています。

親豚の飼育環境を清潔に保つための毎日の清掃作業の様子が分かり、養豚業における衛生管理の重要性が伝わってくるでしょう。単調に見える作業の中にも、家畜の健康を守るための大切な役割があることが理解できます。養豚のリアルな日常を知ることで、畜産農家の仕事への理解を深めてみませんか?

飼育管理と分娩補助

母豚の管理や子豚の世話は、養豚業の根幹をなします。

全国養豚協会によれば、「母豚1頭あたり平均産子数は12頭」とされており、効率的な繁殖と子豚の生存率向上が求められます。分娩時には細やかな補助を行い、生まれたばかりの子豚の健康管理も徹底します。

衛生管理(糞尿処理)

豚舎内の衛生管理は、豚の健康と成長に直接影響します。

農林水産省は、「汚染対策が呼吸器疾患を防ぐ」と指摘しており、糞尿処理や清掃は、豚舎内の環境を清潔に保つ上で非常に重要です。

出荷・堆肥化作業

育てた豚は、市場に出荷されます。また、豚舎から出る糞尿は、堆肥として有効活用されることが多いです。

環境省のレポートによると、「堆肥利用率は地方自治体で80%超」に達している地域もあり、循環型農業に貢献しています。

養鶏農家のルーティン

養鶏農家は、採卵鶏や肉用鶏を飼育し、卵や鶏肉を生産する仕事です。規模が大きく、自動化された設備が導入されているケースも多く見られます。

採卵と卵回収

採卵鶏の管理と卵の回収は、養鶏農家の主要な業務です。

日本養鶏協会によると、「採卵回数は毎日2回以上が標準」とされており、効率的な回収が求められます。割れや汚れがないかを確認し、適切に保管します。

清掃・出荷準備

鶏舎の清掃は、鶏の健康維持と卵の品質保持に不可欠です。また、出荷に向けて、卵の選別やパッキングを行います。

環境省は、「鶏糞資源化が環境保全に寄与」と述べており、鶏糞の堆肥化は環境負荷低減に繋がります。

共通作業とデータ管理

畜産の種類に関わらず、共通して行われる作業や、現代の畜産において重要性を増しているデータ管理についても見ていきましょう。

環境整備(牧草管理・堆肥化)

家畜が健康に過ごせる環境を整えることは、畜産農家共通の重要な業務です。

農林水産省によると、「牧草地整備により飼料自給率が向上」するとされており、家畜の飼料となる牧草の管理も行います。また、家畜の糞尿を適切に処理し、堆肥として利用する取り組みも進められています。

データ記録・観察業務

家畜の健康状態、成長記録、生産量など、様々なデータの記録と観察は、効率的で持続可能な畜産経営に不可欠です。

農林水産省のガイドラインでは、「JAS規格に沿った記録管理が信頼性を担保」とされており、正確な記録が求められます。これらのデータは、飼育計画の改善や病気の早期発見に役立ちます。

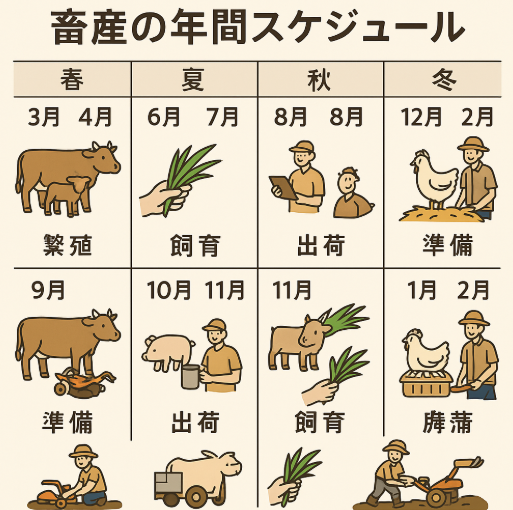

年間スケジュールと季節作業のポイント

畜産農家の仕事は、年間を通して様々な作業があり、季節によってその内容も変化します。ここでは、主要なイベントと作業時期、そして季節ごとのポイントを見ていきましょう。

この項目を読むと、畜産農家が年間を通してどのようなスケジュールで働いているのか、季節ごとの特徴的な業務を理解できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、年間を通しての労働負荷や業務の波を予測できず、就農後のギャップに悩む可能性があります。後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

有機農業における労働時間の課題と効率化については、以下の記事にまとめた有機農業の労働時間短縮ノウハウも参考になるでしょう。平均作業時間や機械化・スマート農業による時短テクニックなどがわかり、繁忙期の労働負荷を軽減する上で役立ちます。

主要イベントと作業時期

畜産農家にとって、繁殖や出荷は年間を通じた重要なイベントです。これらの時期には、特に集中した作業が求められます。

繁殖期の業務(交配・分娩管理)

繁殖期は、新たな命を育む上で最も重要な時期の一つです。

家畜繁殖学会によると、「最適交配時期は発情開始後12~18時間以内」とされており、適切なタイミングでの交配が受胎率に影響します。分娩が近づくと、分娩補助や子牛(子豚、ひな)のケアに多くの時間と労力が費やされます。

肥育期と放牧開始時期

肉用牛や養豚では、肥育期に合わせた給餌管理が重要になります。また、放牧が行われる畜種では、季節に応じた放牧開始時期があります。

農研機構によると、「放牧開始は気温15℃以上が目安」とされており、気候条件を考慮して判断されます。放牧は家畜の健康維持に役立つ一方で、見回りや環境管理の手間も増えます。

収穫・出荷ピークとオフシーズン

生産した畜産物の収穫や出荷にはピークがあり、その時期は特に多忙になります。

JA全農の統計では、「夏季オフシーズンは作業負荷が20%減」というデータもあり、年間を通して作業負荷には波があります。オフシーズンには、設備のメンテナンスや来期の準備、休暇取得に充てるなど、計画的な時間の使い方が求められます。

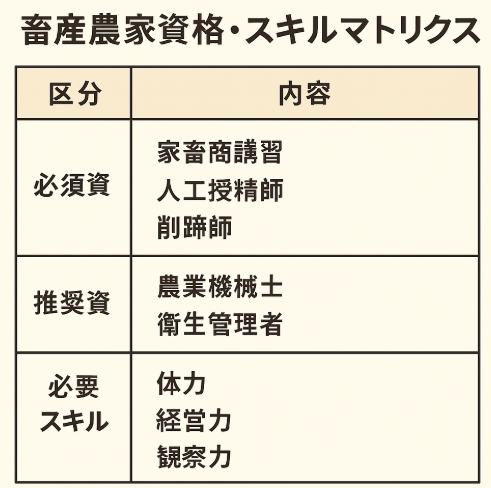

畜産農家に必要な資格・スキル一覧

畜産農家として働く上で、特定の資格が求められたり、あると有利になる資格やスキルがあります。ここでは、それらについて具体的に見ていきましょう。

この項目を読むと、畜産農家になるためにどのような資格やスキルが必要なのかが明確になります。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、就農準備の際に何から手をつければ良いのか分からず、無駄な時間や労力を使ってしまう可能性があります。後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

これらの資格取得やスキルアップ、より専門的な経営知識の習得には、以下の記事にまとめた農業コンサルタント会社を活用した経営・技術習得支援も参考になるでしょう。コンサルタントの選び方や提供サービス、成功事例などがわかり、効率的なスキルアップと経営改善をサポートしてくれます。

必須資格

畜産農家として特定の業務を行う場合、法律で定められた資格が必要です。

| 資格名 | 概要 |

| 家畜商講習会 | 家畜の売買を行う際に必要な資格です。法務省の家畜商法により、「家畜商講習修了者は取引許可要件を満たす」とされています。 |

| 家畜人工授精師 | 家畜の人工授精を行うための専門資格です。農林水産省によると、「人工授精師は国家資格化が進行中」であり、専門性が高い業務として位置づけられています。 |

| 削蹄師 | 牛の蹄を健康に保つための削蹄(ていせつ)を行う専門資格です。全国畜産技術協会は、「削蹄師の需要が畜産現場で高まっている」と指摘しており、牛の健康管理に不可欠な存在です。 |

推奨資格

必須ではありませんが、取得していると畜産農家としての業務の幅が広がり、就職や独立に有利になる資格もあります。

| 資格名 | 概要 |

| 農業機械士 | トラクターやフォークリフトなど、農業機械の操作やメンテナンスに関する知識・技能を証明する資格です。農林水産省は、「農業機械士は機械トラブル対応に必須」と述べており、農場での機械化が進む現代において非常に役立ちます。 |

| 衛生管理者 | 職場の安全衛生管理に関する知識を持つ資格です。厚生労働省によると、「第一種衛生管理者資格が安全衛生に貢献」し、畜産現場の安全管理体制を強化する上で有効です。 |

スキルと資質

資格だけでなく、畜産農家として成功するためには、様々なスキルや資質が求められます。

| スキル・資質 | 概要 |

| 体力・忍耐力・観察力 | 畜産農家の仕事は、早朝からの作業や重労働も多く、体力と忍耐力が必要です。Yahoo!知恵袋の口コミでも「平均作業時間は10時間超とされる」という声もあり、長時間労働に耐えうる体力は重要です。また、家畜のわずかな変化に気づく観察力も病気の早期発見に繋がります。 |

| 経営力・記録管理スキル | 規模が大きくなるほど、経営に関する知識や収支を管理するスキルが重要になります。農林水産省は、「農業経営改善計画が収益向上に直結」すると述べており、計画的な経営が安定した収入に繋がります。 |

畜産農家に向いている人の特性と「辛い・きつい」を乗り越えるコツ

畜産農家の仕事は、動物と向き合う喜びがある一方で、肉体的な負担や厳しい環境に直面することもあります。ここでは、どのような人が畜産農家に向いているのか、そして困難を乗り越えるためのコツについて解説します。

この項目を読むと、畜産農家として働く上で求められる人物像や、仕事の「きつさ」をどのように乗り越えるべきかが理解できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、就農後のギャップに苦しんだり、精神的な負担を感じてしまう可能性があります。後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

畜産農家を含む農家の労働時間実態と改善策については、以下の記事で詳しく解説しています。年間労働時間と休日数や繁忙期の実態、スマート農業による効率化事例などがわかり、労働時間の課題を克服する上で役立ちます。

求められる人物像

畜産農家には、動物への深い愛情と責任感、そして変化に対応する柔軟性が求められます。

| 人物像 | 概要 |

| 動物愛護精神・責任感 | 家畜は生き物であり、彼らの命と健康を守るという強い責任感が不可欠です。農林水産省のガイドラインでも「動物福祉基準の理解が必須」とされており、家畜のQOL(生活の質)を高める意識が求められます。 |

| 粘り強さ・臨機応変な対応力 | 家畜の病気や設備の故障など、予期せぬトラブルが発生することもあります。Twitterユーザーの体験談でも「現場対応力がトラブル回避に効果的」という声があるように、どんな状況にも粘り強く、柔軟に対応できる力が重要です。 |

重労働・環境適応の対策

畜産農家の仕事には、早朝・深夜の作業や、臭い・汚れといった環境的な要因から「きつい」と感じる側面もあります。しかし、工夫次第でそれらを乗り越えることは可能です。

| 対策 | 概要 |

| 早朝深夜業務の工夫 | 家畜の世話は時間を問わず発生するため、早朝や深夜の作業が避けられない場合があります。農林水産省の事例報告では、「シフト制導入で作業負荷を分散」している農業法人の事例も紹介されており、組織的な働き方改革が進められています。 |

| 臭い・汚れ対策 | 糞尿などによる臭いや汚れは、畜産現場に付きものです。厚生労働省は「マスク・防護服の着用が標準装備」と推奨しており、適切な防護具を身につけることで、不快感を軽減し、衛生的に作業を行うことができます。 |

| メンタルマネジメント | 肉体的な疲労だけでなく、精神的なストレスを感じることもあります。厚生労働省は「農業メンタルヘルス支援が利用可能」と案内しており、専門機関のサポートを活用することも大切です。仲間や家族とコミュニケーションを取り、ストレスをためない工夫も必要です。 |

畜産農家を含む農家の休日確保術とワークライフバランスについては、以下の記事にまとめた農家の休日確保術とワークライフバランスも参考にしてください。年間休日数の相場や週休2日制の可能性、スマート農業による休日創出などがわかり、持続可能な農業経営に繋がるヒントが得られます。

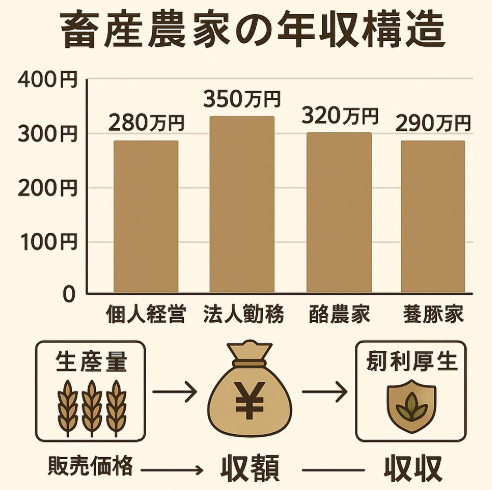

畜産農家 平均年収と収益構造

畜産農家の収入は、経営形態や畜種、規模によって大きく異なります。ここでは、平均的な年収やその決定要因、福利厚生などについて見ていきましょう。

この項目を読むと、畜産農家としてどの程度の収入が見込めるのか、またどのような要因が収入に影響するのかを具体的に把握できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、収入面での不安が解消されず、就農への一歩を踏み出しにくい可能性があります。後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

畜産業を含む農家の平均年収や収益の実態、そして赤字に陥りやすい原因と黒字化戦略については、以下の記事で詳細に分析しています。生産コスト高騰の背景や売上向上の具体策などがわかり、収入の不安定さに対応し、安定経営を目指す上で役立ちます。

年収比較

畜産農家の年収は、個人経営か農業法人勤務か、また飼育する畜種によっても差があります。

| 経営形態・畜種 | 平均年収 |

| 個人経営者 | 農林水産省の統計によると、「個人経営者の平均年収は約280万円」とされています。ただし、これは経営規模や生産性によって大きく変動します。 |

| 農業法人勤務 | 農林水産省の統計によると、「法人勤務は約350万円」とされており、個人経営者よりも安定した収入を得やすい傾向にあります。福利厚生なども整備されている場合が多いです。 |

| 酪農家 | JA全農のデータでは、「酪農家は平均年収320万円」とされています。 |

| 養豚家 | JA全農のデータでは、「養豚家は290万円」とされています。 |

収益要因と待遇

畜産農家の収入は、生産量や販売価格に大きく左右されます。また、福利厚生や住居に関する制度も、働く上で重要な要素です。

| 要素 | 概要 |

| 給料決定要因 | 農研機構によると、「生産頭数と販売価格が収益を左右する」とされています。その他、飼料価格の変動や病気の発生なども収益に影響を与えます。 |

| 福利厚生・寮・住み込み制度 | 農業法人の中には、社会保険完備や有給休暇などの福利厚生が充実しているところもあります。農林水産省の補助金情報には、「農家専用住宅支援制度で寮費を補助」といった情報もあり、住居に関する支援を受けられるケースもあります。 |

畜産物を含む農産物の価格設定方法と利益最大化戦略については、以下の記事で詳しく解説しています。原価計算の具体的な方法や販路別の価格設定などがわかり、収益を向上させるための具体的なヒントが得られます。

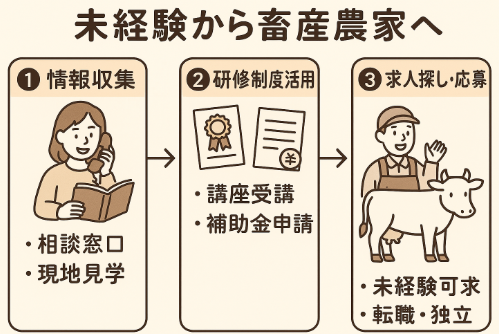

未経験から始める畜産農家への就農ステップ

「畜産農家になりたいけど、何から始めればいいのか分からない」という方もいるかもしれません。未経験から畜産農家を目指すためのステップは、情報収集から研修、そして求人探しまで様々です。ここでは、具体的な就農ステップを見ていきましょう。

この項目を読むと、未経験から畜産農家になるための具体的な道筋や、利用できる支援制度が明確になります。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、就農までのプロセスが不明瞭なままで、途中で挫折してしまう可能性があります。後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

就農後の経営や税務、資金調達については、以下の記事にまとめた個人事業主農家ガイド!開業・確定申告・資金調達・経営改善や補助金・融資も必見が役立ちます。開業手続きや青色申告のメリット、活用できる補助金・融資制度などがわかり、就農後の経営をスムーズに進める上で役立ちます。

情報収集フェーズ

まずは、畜産農家に関する情報を集め、自身の興味や適性を確認する段階です。

| 情報収集方法 | 概要 |

| 就農相談窓口の活用方法 | 農林水産省によると、「都道府県農業改良普及センターが無料相談を実施」しています。ここで、畜産業に関する一般的な情報や地域の特性、就農支援制度について相談できます。 |

| 資料請求・現地見学のポイント | JA全農では、「現地研修で実務体験が可能」な場合もあり、実際に畜産現場を見ることで、仕事内容や雰囲気を肌で感じることができます。積極的に資料請求や現地見学に参加し、具体的なイメージを掴みましょう。 |

より広範な農業界の最新情報としては、以下の記事にまとめた農家ニュースで最新の政策・市場価格・スマート農業の動向を把握する方法もおすすめです。政策改正のポイントや市場価格速報などがわかり、タイムリーな情報に基づいて就農計画を立てる上で役立ちます。

有機畜産に関心がある場合は、以下の記事にまとめた有機農業の統計・市場規模・認証データも参考になるでしょう。国内外の統計データベースや消費者意識調査結果などがわかり、市場トレンドを把握し、戦略に活かす上で役立ちます。

研修・制度活用フェーズ

情報収集が進んだら、実践的な知識やスキルを身につけるための研修や、国や自治体の支援制度を活用することを検討しましょう。

| 研修・制度 | 概要 |

| 研修制度と講座概要 | 農林水産省の報告によると、「生産技術研修コースは年間15,000人が受講」しており、畜産に関する専門知識や技術を体系的に学ぶことができます。座学だけでなく、実習を通じて実践力を養うことが重要です。 |

| 補助金・資金調達の流れ | 就農にはまとまった資金が必要になる場合があります。農林水産省には「青年就農給付金で年間最大200万円支給」される制度もあり、新規就農者をサポートする補助金制度や、低利の融資制度なども活用を検討しましょう。 |

求人探しと応募

研修や資金の準備が進んだら、実際に働く場所を探す段階です。

| 求人探し・応募 | 概要 |

| 未経験可求人の探し方 | 厚生労働省のハローワークには、「ハローワーク農業求人特集で未経験向け案件を検索可」とあり、未経験者を歓迎する求人も多数あります。農業専門の求人サイトや、各地域の就農支援センターでも情報を得られます。 |

| 転職・独立ルートの比較 | まずは農業法人に勤務して経験を積み、その後独立するというルートもあります。農林水産省の調査によると、「農業法人勤務から独立までの期間は平均5年」とされており、段階的にステップアップすることも可能です。 |

畜産農家のやりがいとQ&A:よくある疑問に回答

畜産農家の仕事は、大変なこともありますが、それ以上に大きなやりがいを感じられる職業です。ここでは、そのやりがいと、就農を検討する上でよくある疑問についてお答えします。

この項目を読むと、畜産農家として働くことの魅力や、就農に際して抱きがちな具体的な疑問への回答を得られます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、仕事のポジティブな側面を見落としてしまったり、漠然とした不安を抱えたまま就農を躊躇してしまう可能性があります。後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

やりがいの面

畜産農家の仕事には、命を育む尊さや、社会に貢献している実感など、多様なやりがいがあります。

| やりがい | 概要 |

| 命を育む達成感 | 家畜の成長を日々見守り、健康に育てることは、大きな喜びと達成感に繋がります。Twitterの体験談でも「牛が初めて子を産んだときの喜びは格別」といった声が聞かれ、命の誕生に立ち会うことは、何物にも代えがたい経験です。 |

| 社会貢献性と働く魅力 | 畜産農家は、私たちの食卓に欠かせない肉や牛乳、卵などを安定的に供給することで、食料自給率の向上や地域の食料安全保障に貢献しています。農林水産省も「地域食料安全保障に貢献する役割がある」と位置づけており、社会に役立っているという実感は大きなモチベーションになります。 |

畜産物や農産物のブランド価値を高め、消費者にその価値を伝えるためには、以下の記事にまとめた農産物ブランド化成功ガイド【横浜】も参考になるでしょう。気候・地理特性を活かしたコンセプト設計やロゴ・パッケージデザインなどがわかり、やりがいを収益に繋げるヒントが得られます。

よくある疑問と回答

畜産農家の仕事に関して、多くの人が抱く疑問にQ&A形式で答えていきます。

| 疑問 | 回答 |

| 女性でも大丈夫? | 女性の畜産農家も増えており、農林水産省では「女性専用研修コースが設置されている」など、女性の就農を支援する取り組みも行われています。体力的な負担はありますが、機械化や工夫次第で十分に活躍できます。 |

| 休みと労働時間は? | 厚生労働省のデータによると、「週休1~2日、年間休日80日が目安」とされています。家畜の世話は年中無休であるため、休日でも当番制で出勤したり、遠出がしにくいといった側面はあります。ただし、農業法人ではシフト制を導入するなど、労働環境の改善が進んでいるところもあります。 |

| 臭い・汚れへの対策 | 畜産現場では、糞尿などによる臭いや汚れは避けられないものですが、環境省は「換気設備の導入で臭気対策が可能」と述べており、設備や作業方法の工夫で軽減できます。また、作業着やマスク、手袋などの着用も有効です。 |

| 後継者不足と業界の未来(AI導入・SDGs) | 畜産業界も後継者不足という課題を抱えていますが、スマート農業やAIの導入が進んでいます。農林水産省スマート農業推進室によると、「スマート農業導入率は全国で15%」とされており、IT技術を活用した効率化や省力化が進められています。また、環境負荷の低減や動物福祉の向上など、SDGsへの貢献も強く意識されており、持続可能な産業へと進化を続けています。 |

『女性でも大丈夫?』『休みと労働時間は?』といった質問がよく見られますが、女性が農業で働く具体的なイメージを知りたい方は、以下の記事にまとめた女性向け農家単発バイト!主婦・学生・シニアなど!未経験・日払いOKの軽作業から探し方・体験談も参考になるでしょう。女性におすすめの軽作業や探し方、体験談などがわかり、女性の農業への参入を後押しします。

『休みと労働時間は?』『臭い・汚れへの対策は?』といった質問がよく見られますが、労働時間の柔軟性や人手不足解消には、以下の記事にまとめたタイミー農業バイト【雇う側・雇われる側】使い方・デメリットは?成功事例・評判なども役立つでしょう。アプリ登録から求人掲載までや料金・手数料などがわかり、必要な時期に必要な労働力を効率的に確保する上で役立ちます。

畜産農家の仕事内容が気になる人によくある質問

畜産農家という仕事に興味がある方が抱える、具体的な仕事内容や年収、そして働き方に関する疑問にお答えします。この記事で解説する内容は、日々のルーティンから専門的なスキル、やりがい、そして就農方法まで多岐にわたります。

- 畜産農家の仕事はきつい?大変?

- 畜産農家の平均年収はどれくらいですか?

- 未経験から畜産農家になるにはどうすれば良いですか?

- 畜産農家に向いている人の特徴は?

- 酪農ヘルパーとは何ですか?

- 酪農家の年間スケジュールを教えてください。

- 畜産の仕事で休みは取れますか?

- 畜産農家が使える補助金はありますか?

- 畜産物のWeb集客で成功するコツは?

- 農家ブログで畜産物の魅力を伝えるには?

- 記事作成を外注するメリット・デメリットは?

- 検索順位を上げるSEO対策の基本は何ですか?

これらのQ&Aを参考に、畜産農家という仕事の「漠然としたイメージ」を「具体的な現実」に置き換えられるよう、詳細をチェックしていきましょう。

畜産農家の仕事はきつい?大変?

畜産農家の仕事は、早朝・深夜の作業や、重いものを運ぶなどの肉体労働が多く、「きつい」と感じる人もいます。しかし、それ以上に「命を育てる達成感」や「社会に貢献しているやりがい」を感じる人も多いです。

畜産農家の平均年収はどれくらいですか?

畜産農家の平均年収は、個人経営か農業法人勤務か、また飼育する家畜の種類や規模によって大きく異なります。一般的に、農業法人の従業員として働く場合、個人経営よりも安定した収入を得やすい傾向にあります。

未経験から畜産農家になるにはどうすれば良いですか?

未経験から畜産農家を目指すには、まず情報収集を徹底し、自分に合った就農ルートを見つけることが重要です。農業法人への就職や、研修制度・インターンシップに参加することで、実践的な知識や技術を学ぶことができます。

畜産農家に向いている人の特徴は?

畜産農家には、動物への深い愛情と責任感、そして忍耐力が必要です。家畜のわずかな変化に気づく観察力や、予期せぬトラブルにも柔軟に対応できる臨機応変な対応力も求められます。

酪農ヘルパーとは何ですか?

酪農ヘルパーは、酪農家の休日確保や急な病気、冠婚葬祭などの際に、酪農家の代わりに作業を行う専門のヘルパーを派遣する制度です。この制度を利用すれば、酪農家は安心して休暇を取得でき、ヘルパーは多様な牧場で経験を積むことができます。

酪農家の年間スケジュールを教えてください。

酪農家の仕事は、搾乳や給餌、清掃など、年間を通して日々の世話が中心となります。季節によって作業内容は変化しますが、特に春から夏にかけては牧草管理や繁殖期となり、秋から冬にかけては飼料の貯蔵や厳冬期の管理が重要な作業となります。

畜産の仕事で休みは取れますか?

畜産の仕事は生き物を相手にするため、決まった休みを取ることが難しいというイメージが強いですが、近年では働き方改革が進んでいます。酪農ヘルパー制度の活用や、農業法人でのシフト制導入などにより、休日を確保する取り組みも広がっています。

畜産農家が使える補助金はありますか?

はい、あります。国や地方自治体は、新規就農者支援やスマート農業導入支援など、様々な目的で補助金や助成金を提供しています。これらの制度を活用することで、初期投資の負担を軽減し、スムーズな就農や経営強化に繋げることができます。

畜産物のWeb集客で成功するコツは?

Web集客は、畜産物の魅力を伝え、販路を拡大する上で非常に有効です。Web集客で成功する具体的なコツについては、こちらの記事にまとめた農家 Web集客のコツ!成功事例・無料ツール・SNS活用術なども参考になるでしょう。ホームページの作り方やSNS活用術、成功事例などがわかり、Webからの売上アップに繋がるヒントが得られます。

農家ブログで畜産物の魅力を伝えるには?

畜産物の魅力をブログで伝えるには、日々の飼育の様子や、生産者のこだわりをストーリーとして語ることが重要です。農家ブログが書けない!ネタ・書き方・継続のコツなどについては、こちらの記事で詳しく解説しています。ネタ切れを防ぐ方法や読みやすい書き方、時間管理術などがわかり、ブログ運営の課題を解決する上で役立ちます。

記事作成を外注するメリット・デメリットは?

日々の農作業で忙しく、ブログ更新に手が回らない場合は、記事作成を専門家に外注するのも一つの方法です。農家向け記事作成代行サービスを比較については、こちらの記事で詳しく解説しています。料金相場や選び方、成功事例などがわかり、費用対効果の高い依頼を実現する上で役立ちます。

検索順位を上げるSEO対策の基本は何ですか?

農家ブログの集客力を高めるには、SEO対策が不可欠です。農家ブログSEO対策の基礎については、こちらの記事にまとめた農家ブログSEO対策の基礎【未経験】集客・収益化を成功させる書き方などで詳しく解説しています。キーワード選定やSEOに強い記事の書き方、内部リンクなどがわかり、Web集客を強化する上で役立ちます。

畜産農家になるための一歩を踏み出そう!

この記事では、畜産農家の仕事内容、種類別のルーティン、年間スケジュール、必要な資格やスキル、そして平均年収や就農ステップ、やりがい、よくある疑問について詳しく解説しました。

畜産農家は、私たちの食を支えるやりがいのある仕事です。命を育む喜びや社会貢献性など、他では得られない経験ができます。もちろん、体力的にきつい側面や、早朝・深夜の作業などもありますが、それを上回る魅力がこの仕事にはあります。

もしあなたが「畜産農家になりたい」「畜産の仕事に興味がある」と感じたなら、まずは小さな一歩を踏み出してみませんか?

以下のような行動が、あなたの未来を切り開くきっかけになるかもしれません。

- お住まいの地域を管轄する都道府県農業改良普及センターへ無料相談に行ってみる

- JA全農や農業法人が開催する現地見学ツアーや就農相談会に参加してみる

- 農林水産省や厚生労働省のウェブサイトで、青年就農給付金やハローワークの農業求人特集などの情報を詳しく調べてみる

未経験からでも、様々な支援制度や研修制度を活用することで、畜産農家として活躍する道は開かれています。ぜひ、今日から一歩を踏み出し、あなたの夢を実現してください。

畜産農家への就農や経営強化に活用できる支援制度については、以下の記事にまとめた農家補助金ガイド!種類・助成金一覧・2025年最新情報も参考にしてください。申請の流れと注意点や採択事例などがわかり、資金面の不安を解消し、スムーズな就農を可能にする上で役立ちます。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。