農家の方も消費者の方も、米の価格変動に不安を感じていませんか?「今年の米はいくらで売れるんだろう?」「スーパーで買う米の価格、最近高騰してるけど、いつまで続くんだろう?」と、誰もが持つ疑問や不安。本記事は、そんなあなたの疑問にお答えします。

この記事では、米の価格に関する以下の情報を徹底解説します。

- 2025年最新の相場・価格変動の推移

- 価格高騰に対する賢い買い物の仕方(消費者向け)

- より高く売るためのノウハウ(農家向け)

本記事を読むことで、あなたは米の価格変動に惑わされることなく、自分の家計や経営を守るための具体的なノウハウを得ることができます。

逆に、この記事を読まずにいると、知らず知らずのうちに損をしてしまったり、価格変動の波に乗り遅れてしまうかもしれません。ぜひ、米の価格について正しい知識を身につけ、未来に向けた第一歩を踏み出しましょう。

なお、本記事で米価格の知識は深まりますが、その知識をどう売上につなげるかお悩みではありませんか? Web集客の専門家が、あなたの農産物を高く売る方法を個別でご提案します。

目次

- 1 1. 2025年最新!農家 米 価格の相場と推移を徹底解説

- 2 2. なぜ?米価格の変動要因を徹底解明【米価格高騰の理由】

- 3 3. 農家向け!米を高く売る収益向上戦略とコスト削減のコツ

- 4 4. 消費者必見!賢く米を購入する価格比較と節約術

- 5 5. 農家・消費者両方が知るべき!米価の今後と対策シナリオ

- 6 米価格が気になる農家によくある質問

- 6.1 概算金と最終価格(精算金)の違いは何ですか?

- 6.2 概算金が想定より少ないと感じる原因は何ですか?

- 6.3 概算金だけに頼らない経営戦略はありますか?

- 6.4 概算金の具体的な計算方法を教えてください。

- 6.5 概算金以外に米農家が使える補助金はありますか?

- 6.6 資金繰りを安定させるためのコツはありますか?

- 6.7 確定申告の際に、概算金はどのように処理すれば良いですか?

- 6.8 インボイス制度で概算金の扱いは変わりますか?

- 6.9 概算金がJAから支払われる理由は何ですか?

- 6.10 概算金制度に頼らない販路拡大の方法はありますか?

- 6.11 農家ブログの記事ネタはどのように探せば良いですか?

- 6.12 農家ブログの収益化は具体的にどうすれば良いですか?

- 6.13 農家ブログの記事作成を外注するメリット・デメリットは?

- 6.14 検索順位を上げるSEO対策の基本は何ですか?

- 7 まとめ:米価の波を乗りこなし、農家も消費者も笑顔に!

1. 2025年最新!農家 米 価格の相場と推移を徹底解説

このセクションでは、「農家 米 価格 推移」「農家 米 価格 2025」といった、米価の相場や推移について調べる方の疑問を解消するため、現在の米価の状況を詳しく解説します。

この項目を読むと、米価の現状と過去の変動を客観的なデータで把握でき、ご自身の米の販売や購入の判断に役立てるメリットを感じられます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、市場の動向を見誤り、収益を逃したり、損をしてしまったりするかもしれません。後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

1.1 現在の米価相場:農家手取りからスーパー価格、米相場60kg・5kgまでを比較

令和6年12月の相対取引価格は、全銘柄平均で24,665円/玄米60kgとなっています。

根拠URL:https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/kikaku/250117.html

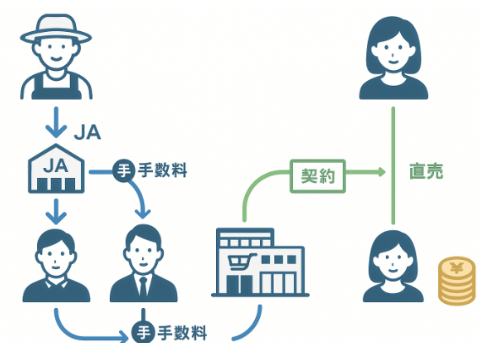

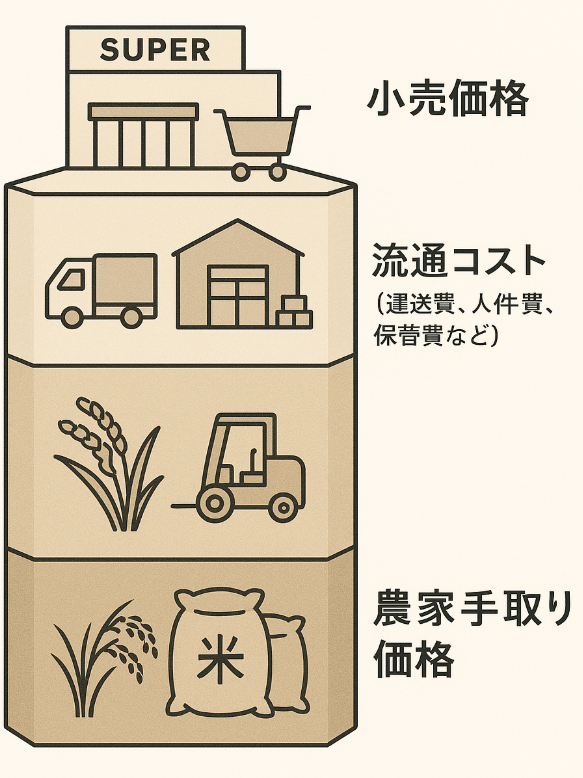

米の価格は、農家が手にする価格(農家手取り)、卸売業者への価格、そしてスーパーなどの店頭価格で大きく異なります。これらの価格を比較することで、米の流通におけるコスト構造を理解できます。

| 項目 | 解説 |

| 全国卸売価格の推移と季節変動 | 米の卸売価格は、新米が出回る時期や消費動向によって変動します。 |

| スーパー店頭の小売価格トレンド | 消費者が直接購入する価格であり、5kgパックなどの小口価格が一般的です。 |

| JA買い取り価格の地域差分析 | JAごとの集荷方針や地域ごとの作柄によって、買い取り価格に差が生じることがあります。 |

米作りにかかる費用やその削減方法については、以下の記事にまとめた農家経費の種類・内訳とコスト削減のコツも参考にしてください。農業経営費の割合や確定申告のポイントなどがわかり、手取り額を最大化する上で役立ちます。

1.2 米価格の推移とグラフで見る変動トレンド(2025年最新)

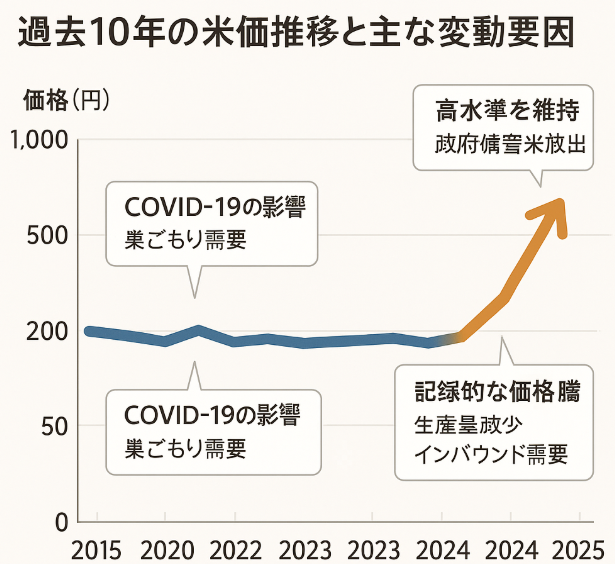

過去の米価推移をグラフで見ることで、長期的な変動トレンドや、特定の出来事が価格に与えた影響を分析できます。2025年に向けた最新の価格動向も確認しましょう。

過去10年間の米価格推移

上記のグラフは、2015年から2025年までの米価格(5kg当たり)の推移を示したものです。特に以下のポイントが重要です。

| 期間別の傾向 | 内容 |

| 2015-2019年 | 比較的安定した価格帯(1,100-1,300円/5kg) |

| 2024年以降 | 構造的な価格水準の上昇(2,000円/5kg超) |

直近の価格変動トレンドの要因

| 主な変動年 | 主な変動要因 |

| 2020年 | COVID-19の影響で需要減により価格下落 |

| 2024年 | 記録的な価格高騰(猛暑による生産量減少、インバウンド需要拡大) |

| 2025年 | 政府備蓄米放出により若干の調整も高水準維持 |

上記は2023年以降の米価格の直近動向を左右している主要要因です。

- 燃料費・肥料費高騰(生産コスト増)

- 猛暑・異常気象(供給減少)

- 政府備蓄米放出(需給バランス調整)

- インバウンド・消費者需要増(需要増幅)

1.3 品種別(コシヒカリ・あきたこまちなど)の米価比較

米の価格は、品種によって大きく異なります。特に人気のある銘柄米と一般的な米では価格差が生じます。

| 項目 | 解説 |

| 主要品種ごとの価格帯と特徴 | 「コシヒカリ」「あきたこまち」「ひとめぼれ」など、主要品種の価格帯や食味の特徴を比較します。 |

| 有機米など特別栽培米の価格相場 | 環境に配慮した栽培方法の米は、一般米よりも高値で取引される傾向があります。 |

米の価格は品種によって大きく異なり、『コシヒカリ』や『あきたこまち』など人気銘柄にはそれぞれ特徴があります。特に高い評価を得ている『つや姫』について深く知りたい方は、「つや姫」に特化した農家直送の選び方をご覧ください。この記事では、特Aランクのつや姫を最安値で手に入れる方法や栽培方法、産地による違いなどがわかり、あなた好みの高品質なつや姫を見つけるというメリットがあります。

1.4 JA買い取り価格と相対取引価格の違いと現状

農家が米を販売する際の主なルートとして、JA出荷と相対取引があります。それぞれの価格決定方法と現状を理解しましょう。

| 項目 | 解説 |

| JAへの出荷における概算金の仕組みと決定方法 | JAが出荷された米に対して一時的に支払う「概算金」は、その後の市場価格に基づいて最終的な精算が行われます。 |

| 相対取引(直接取引)の価格形成と現状 | 農家が卸売業者や小売業者、消費者と直接交渉して販売する形態です。市場価格に左右されにくい利点がある一方、販路開拓の努力が必要です。 |

| 農家が米を「いくらで売るか」の判断基準 | ご自身の生産コストや市場の相場、ブランド力などを総合的に判断し、販売価格を決定します。 |

農家が卸売業者や小売業者、消費者と直接交渉して販売する形態です。この直接取引には、特定の買い手と事前に取り決めを行う契約栽培という方法も含まれ、市場価格に左右されにくい利点がある一方、販路開拓の努力が必要です。

この米農家の契約栽培は以下の記事で解説しており、契約栽培の仕組みや価格の相場と手数料などを把握できるうえ、収益の安定化やリスク回避などのメリットがあるので、あわせてチェックしておきましょう。

🚀 米価の波をチャンスに変える、Web集客の秘訣を公開!

あなたの農園に特化したSEO記事作成サービスで、売上アップとファン獲得を実現しませんか?

2. なぜ?米価格の変動要因を徹底解明【米価格高騰の理由】

このセクションでは、「農家 米 価格 なぜ安い」「米 価格 高騰 理由」といった、米価が動く背景にある様々な要因を調べる方の疑問を解消するため、深掘りした情報を提供します。

この項目を読むと、米の価格が変動する根本的な原因を理解し、将来の作付け計画や販売戦略に活かすメリットを感じられます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、価格変動のリスクに対応できず、収益が不安定になるかもしれません。後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

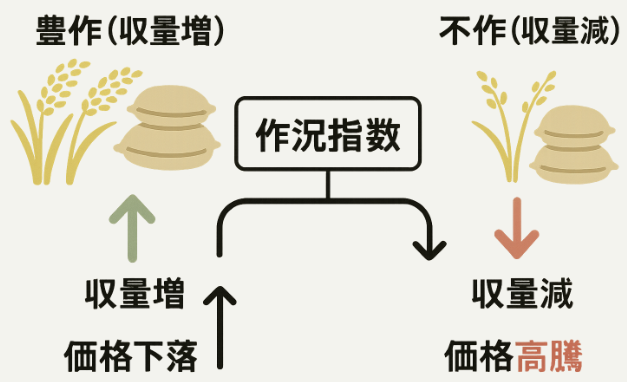

2.1 作況指数と収量の関係

米の作況指数は、作柄の良し悪しを示す指標であり、価格に大きな影響を与えます。

| 項目 | 解説 |

| 作況指数の読み方と米価への連動 | 作況指数が高いと豊作で供給が増えるため、米価は下落傾向に、低いと不作で供給が減るため、米価は上昇傾向になります。 |

| 過剰収量や作柄不良が引き起こす米価変動 | 異常気象による作柄不良は、市場に出回る米の量を減らし、価格高騰の原因となります。 |

2.2 政府の備蓄米放出や政策が米価に与える影響

政府が持つ備蓄米の放出は、市場の需給バランスに直接影響を与え、米価を調整する役割を担います。

政府備蓄米は令和7年5月から10月まで毎月10万トンずつ放出されますが、市場価格は依然高止まりしています。

根拠URL:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250515/k10014798471000.html

| 項目 | 解説 |

| 政府備蓄米放出の仕組みと目的 | 主に価格の安定や食料安全保障のために行われます。 |

| 備蓄米放出が市場価格に与える効果 | 放出量が多いと価格下落圧力に、少ないと価格上昇圧力になります。 |

| 米価政策(戸別所得補償、減反政策など)の変遷と現状 | 過去の減反政策や所得補償制度が、現在の米の生産量や価格に与える影響を解説します。 |

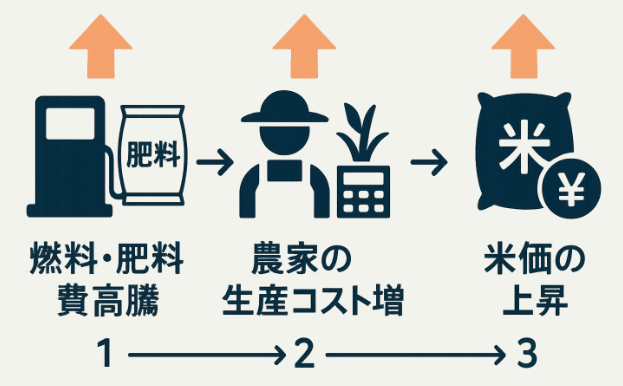

2.3 燃料・肥料費高騰がコストに与える影響

米の生産コストは、その最終的な価格を決定する重要な要素です。特に燃料費や肥料費の高騰は、農家の収益を圧迫し、米価に転嫁される原因となることがあります。

| 項目 | 解説 |

| 生産費(燃料費、肥料費、農薬費、人件費など)の高騰と米価の関係 | これらの費用が増加すればするほど、農家はより高い価格で米を販売しなければ、再生産価格を確保できません。 |

| 原油価格や国際情勢が燃料・肥料費に与える影響 | 世界的な経済情勢が、国内の米価に間接的に影響を与えます。 |

2.4 流通コストと中間マージンの変動

米が農家から消費者の手元に届くまでに発生する流通コストや、様々な段階で発生する中間マージンも、小売価格を左右する要因です。

| 項目 | 解説 |

| 流通コスト(運送費、人件費、保管料など)が小売価格に占める割合 | これらのコストが高いと、農家が手にする価格が安くても、消費者が購入する価格は高くなります。 |

| 卸売業者や小売業者の利益率 | 各段階での利益設定も、最終的な米価に影響を与えます。 |

| 為替の変動が輸入資材価格を通じて米価に与える影響 | 海外からの肥料や農機具の部品などの輸入コストが、為替レートによって変動し、生産費に影響を与えます。 |

米価の変動要因や今後の見通しを把握するには、以下の記事にまとめた農家ニュースで最新の政策・市場価格・スマート農業の動向を把握する方法もおすすめです。政策改正のポイントや市場価格速報などがわかり、タイムリーな情報に基づいて経営判断を最適化する上で役立ちます。

「農家の米価格について、理解が深まってきた!」という方は、、その知識をどう売上につなげるかについても考えることをおすすめします。特にWeb活用を進めると飛躍的に集客・売上UPにつながる可能性がある点には要注意です。Web活用の方法がうまくイメージできない場合は、以下のページをご覧ください。Web集客の専門家が、あなたの農産物を高く売る方法を個別でご提案します。

3. 農家向け!米を高く売る収益向上戦略とコスト削減のコツ

ここでは、「農家 米 価格 いくらで売る」といった、米農家が収益を増やすための具体的な対策を調べる方の疑問を解消するため、実践的な情報を提供します。

この項目を読むと、ご自身の米をより高値で販売し、経営を安定させるための実践的なノウハウやコスト削減のコツを知るメリットを感じられます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、収益が伸び悩み、「米 農家 儲からない」「農家 米 価格 赤字」といった状況が続くかもしれません。後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

なお農家のルーティンは以下の記事で解説しており、農家の1日の流れ・仕事のやりがい・大変さなどがわかります。農業経営をより効率的かつ充実させるためのヒントもわかるので、ぜひご覧ください。

ご自身の米をより高値で販売し、経営を安定させるには、以下の記事にまとめた農家経営ノウハウ全般と収益改善・効率化戦略も参考になるでしょう。経営計画の立て方や販路開拓、スマート農業の導入などがわかり、持続可能な農業経営を構築する上で役立ちます。

3.1 直販・ECサイトを活用した高値販売戦略

米をより高値で販売するためには、直販やECサイトを活用し、流通コストを削減することが有効です。

| 項目 | 解説 |

| 直販の導入ステップとメリット | 道の駅や地域の直売所への出荷、イベントでの対面販売など。消費者の声が直接聞けるのも利点です。 |

| ECサイト(ネット販売)の運営のコツと集客施策 | 自社サイト開設や、専門の産直ECサイトへの出店。魅力的な商品写真や説明文、SNSを活用した情報発信が重要です。 |

| 地域限定販売や定期購入モデルの導入 | 固定客を増やし、安定した収入を確保できます。 |

自社サイト開設や、専門の産直ECサイトへの出店、魅力的な商品写真や説明文、SNSを活用した情報発信が重要です。まずは気軽に農家ブログを始めてみることで意外な収益化に繋がるケースもあるので、以下の記事を参考に集客などに取り組んでみましょう。

なお安定した売り先を確保したい方には、契約栽培・直販・JA出荷の違いと選び方で各販売ルートのメリット・デメリットを詳しくまとめています。この情報では、契約栽培の仕組みやJA出荷との収益性の違いなどがわかり、ご自身の経営に合った最適な販売戦略を見つけるというメリットがあります。

また消費者にとっては、農家直送の米定期便を活用することで、新鮮で質の良い米を安定して手に入れる賢い購入方法もあります。ブランド米や地域産直の成功例として、会津米の農家直販サービス徹底比較もぜひチェックしてみてください。この比較記事では、会津米の主要品種の特徴や無農薬・減農薬といった栽培方法のこだわりなどがわかり、消費者に価値を伝えるブランド戦略の具体的なヒントが得られるというメリットがあります。

3.2 米のブランド化で付加価値と価格を高める成功事例

単に「米」として売るだけでなく、ブランド化することで付加価値を高め、高単価での販売を目指せます。

| 項目 | 解説 |

| 独自のブランド米を作るための認証・PR戦略 | 地域性や栽培方法のこだわりをアピールし、消費者に価値を伝えます。 |

| 生産者の顔が見える販売や物語性を付加する方法 | 生産者の思いや栽培の苦労などを伝えることで、商品への共感を生み出します。 |

| 高単価での販売を実現した成功事例 | 実際にブランド化で収益を向上させた農家の事例を紹介します。 |

特定の地域で生産されるブランド米は、その土地ならではの風土や栽培方法が価値となり、高値で取引される傾向があります。例えば会津米の農家直販サービスは、地域ブランド米の成功事例として参考になるでしょう。

会津米の農家直販サービスについては以下の記事で詳しく解説しており、会津米の品種ごとの特徴や無農薬・減農薬の栽培方法などがわかります。安全でこだわりのある会津米を農家から直接購入できるようになるので、あわせてチェックしておきましょう。

また独自のブランドを確立し高単価販売を図るための成功事例として、特Aランクを誇るブランド米「つや姫」を農家直送で選ぶ方法も参考になるでしょう。以下の記事では、つや姫の美味しさの秘密や信頼できる農家の見つけ方などがわかり、品質とブランド力を兼ね備えた米の販売戦略を考えるヒントが得られるので、あわせてご覧ください。

3.3 高収益品種の導入と加工品開発で収入源を多様化

市場ニーズを捉えた品種選びや、米を原料とした加工品開発も収益向上に繋がります。

| 項目 | 解説 |

| 市場ニーズの高い高収益品種の選び方 | 食味の良さだけでなく、特定の用途(業務用、贈答用など)に特化した品種も検討しましょう。 |

| 米粉、米麹、日本酒など加工品展開による付加価値向上 | 規格外米の有効活用にも繋がり、収益源を多様化できます。 |

| 6次産業化への挑戦と収入源の多角化 | 生産・加工・販売を一貫して行うことで、収益を最大化します。 |

新たな販路として無人販売も検討したい方は、以下の記事にまとめた無人直売所の開設手順と運営ノウハウもご覧ください。防犯管理のコツや集客術、地域別補助金などがわかり、効率的かつ安全な直販チャネルを実現する上で役立ちます。

農家向け決済サービスおすすめ比較については、以下の記事で詳しく解説しており、手数料率や対応販売チャネル、補助金対応などがわかり、売上向上と効率的な経営に役立ちます。

高収益を目指す品種選びとしては、以下の記事にまとめた有機農業での米作り方法と有機JAS認証・コスト・収量も参考になるでしょう。有機JAS認証の概要やコスト・収量比較などがわかり、特定の栽培方法における高収益品種のヒントが得られます。

3.4 スマート農業導入による生産コスト削減

米の生産コスト削減は、収益を直接的に増加させる重要な対策です。

| 項目 | 解説 |

| ICTやセンサー導入による最適管理と効率化 | ドローンによる生育管理や、センサーによる水管理などで、無駄を減らします。 |

| 燃料費・肥料費・農薬費の節減技術 | 精密農業の導入や、土壌診断に基づく適正施肥などで、資材の使用量を最適化します。 |

| 農機具の共同購入・シェアリングエコノミー活用 | 高額な農機具を複数農家で共有することで、初期投資や維持コストを抑えられます。 |

持続可能かつ高効率な生産を目指すなら、以下の記事にまとめた有機農業×スマート農業【持続可能&高効率栽培】も参考になるでしょう。IoT機器・センサー設置やドローン・ロボットによる省力化などがわかり、最先端技術を活かした生産コスト削減のヒントが得られます。

スマート農業の導入効果や、現場での活用例を詳しく知りたい方は、スマート農業×農家の1日ルーティンの記事をご覧ください。この記事では、スマート農業による具体的な作業効率化事例や農家の1日の流れなどがわかり、日々の業務を最適化し、生産コストを削減するというメリットがあります。

3.5 米の適正価格と農家手取りを最大化するシミュレーション

ご自身の米を「いくらで売るか」は、経営に直結する重要な判断です。概算金や手取りを理解し、収益を最大化するシミュレーションを行いましょう。

| 項目 | 解説 |

| 60kgあたりの概算金計算方法 | JAが出荷者に支払う概算金の決定プロセスと、その後の清算について理解します。 |

| 諸経費を差し引いた手取りモデル | 生産費、流通コスト、JA手数料などを差し引いた実際の手取り額を計算します。 |

| 品種別の収益比較シミュレーション | 栽培コストと販売価格から、どの品種がより収益性が高いかをシミュレーションします。 |

| 直販とJA出荷の収益差を理解する | 各販売ルートのメリット・デメリットと、ご自身の経営に合った販売戦略を検討します。 |

新潟県内の全品種平均概算金は玄米60kgあたり約23,000円に引き上げられました。

根拠URL:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250616/k10014836361000.html

米の適正価格設定や収益シミュレーションには、以下の記事にまとめた農家 損益分岐点!計算方法・作付け・作物別の目安と下げ方!経営改善・収入アップの秘訣も役立ちます。損益分岐点売上高の定義や資金繰り分岐点などがわかり、データに基づいた経営判断を可能にします。

地域性を活かした農産物ブランド化に興味がある方は、以下の記事にまとめた農産物ブランド化の成功ガイド【横浜】も参考になるでしょう。気候・地理特性を活かしたコンセプト設計やロゴ・パッケージデザインなどがわかり、競合との差別化を図る上で役立ちます。

農園のブランドイメージを視覚的に表現するには、以下の記事にまとめた横浜で農家ロゴを作る方法とデザインのポイントもご覧ください。シンプルで視認性重視のシンボルマーク設計や無料作成ツールなどがわかり、農園の独自性を表現する上で役立ちます。

より専門的なロゴデザインを考えている方は、以下の記事にまとめた横浜で農業ロゴデザインをプロに依頼するコツも参考になります。依頼形態別の費用相場や制作会社選びのポイントなどがわかり、ブランディング戦略を具体化する上で役立ちます。

🚀 米価の波をチャンスに変える、Web集客の秘訣を公開!

あなたの農園に特化したSEO記事作成サービスで、売上アップとファン獲得を実現しませんか?

4. 消費者必見!賢く米を購入する価格比較と節約術

次は「米 5kg 最安値」「米 価格 スーパー 平均」といった、お得に米を購入する方法を調べる方の疑問を解消するため、具体的な情報を提供します。

この項目を読むと、ご家庭の米の購入費用を抑え、家計を守るための具体的な節約術や賢い購入方法を知るメリットを感じられます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、必要以上に高い価格で米を購入してしまい、家計を圧迫してしまうかもしれません。後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

家計を抑えたいご家庭には、大容量でお得に購入できる家計に優しい大容量農家直送米の購入方法もおすすめです。この方法では、農家直送30kg米の価格メリットや賢い保存術などがわかり、食費を節約しつつ、新鮮な米をストックできるというメリットがあります。

4.1 米5kgの最安値と価格比較(スーパー・ECサイト・直売所)

米を賢く購入するためには、様々な購入チャネルを比較検討することが重要です。

農水省調査によると、スーパーで販売される米5kgの全国平均価格は4,145円でしたが、その後2025年7月時点では3,625円に下がっています。備蓄米放出により価格は継続的に下降傾向にあります。

| 項目 | 解説 |

| ECサイト別価格ランキングと送料考慮 | Amazon、楽天、専門サイトなどで米 5kgの最安値を比較します。送料を含めた総額で判断しましょう。 |

| 直売所での掘り出し物の探し方 | 地元の農家が直接販売する直売所では、新鮮な米が比較的安価に手に入る場合があります。 |

| 5kgパックのコスパ検証 | 大容量パックと小分けパックのグラム単価を比較し、ご自身の消費量に合わせたコスパの良いサイズを選びましょう。 |

スーパーやECサイト、直売所での価格比較は賢い購入術の基本です。もし特定のブランド米、例えば『つや姫』を求めているなら、特定のブランド米(つや姫)を最安値で購入する方法をまとめた記事が役立ちます。この記事では、つや姫5kgの主要通販サイトでの価格比較や新米の購入時期などがわかり、高品質なつや姫を最もお得に手に入れるというメリットがあります。

定期的にお得に新鮮なお米を受け取りたい方には、農家直送の定期便サービスが便利です。農家直送のお米定期便を比較したまとめでは、価格重視の定期便や品質重視の定期便などがわかり、手間をかけずに美味しい米を安定して手に入れられるというメリットがあります。

自身の消費量や保存環境に合わせて、農家直送の30kg米のような大容量パックを検討するのも、グラム単価を抑える賢い選択です。農家直送の30kg米については以下の記事で詳しく解説しており、家計に優しい価格メリットや購入から保存・精米の秘訣などがわかり、食費を大幅に節約しつつ、新鮮で高品質な米を長期保存できるというメリットがあるので、あわせてご覧ください。

4.2 ブレンド米の選び方と賢い活用術

ブレンド米は、複数の品種を混ぜ合わせた米で、食味のバランスと価格の安さが特徴です。

| 項目 | 解説 |

| ブレンド米の品質と価格のバランス | 安価なだけでなく、ご自身の好みに合う食味のブレンド米を見つけるコツを紹介します。 |

| 業務用米と家庭用米の違い | 外食産業などで使われる業務用米は、家庭用米とは異なる特性や価格帯があります。 |

ブレンドや食味にこだわる方は、新鮮米・人気品種の農家直送定期便を比較で様々な定期便の特徴もチェックしてみてください。この比較では、人気品種の定期便や品質重視のサービスなどがわかり、ご自身の好みに合った美味しい米を継続的に楽しめるというメリットがあります。

4.3 ふるさと納税を賢く利用して米をお得に手に入れる方法

ふるさと納税は、実質2,000円の負担で返礼品として米を受け取れるお得な制度です。

| 項目 | 解説 |

| ふるさと納税における米の還元率と選び方 | 高い還元率の自治体や、好みの品種を選びましょう。 |

| 大容量パックや定期便の活用 | 年間の米の消費量を考慮し、計画的にふるさと納税を活用しましょう。 |

ふるさと納税は米をお得に手に入れる賢い制度ですが、大切な人への贈り物や贈答用としても活用できます。ギフトにも最適なブランド米を探すなら、以下の記事も合わせてチェックしてみてください。ギフトにも最適!つや姫5kg農家直送では、喜ばれるつや姫のギフト利用シーンや信頼できる購入先などがわかり、贈答品選びで失敗しないというメリットがあります。

手間なく安定して美味しい米を調達したい場合は、米の定期便を活用によって、価格・品質の両方のバランスを高く保ちやすいです。農家直送の米定期便については、以下の記事で詳しく解説しており、価格重視の定期便や品質重視のブランド米定期便などがわかるので、あわせてご覧ください。

4.4 米の買い時を見極める!価格変動の傾向と購入タイミング

米の購入費用を抑えるためには、価格変動の傾向を理解し、適切なタイミングで購入することが重要です。

| 項目 | 解説 |

| 米の価格が「いつまで高い」「下がる」時期の傾向 | 新米が出回る時期や、作況指数の発表後など、価格が動きやすい時期を把握しましょう。 |

| 新米時期の価格動向と古米の活用 | 新米は高値で取引される傾向がありますが、古米でも品質の良いものを選ぶことで節約できます。 |

| 米価見通しを消費者視点でどう捉えるか | ニュースや専門家の見通しを参考に、購入計画を立てましょう。 |

価格変動に左右されず、安定して美味しい米を手に入れたい場合は、農家直送の米定期便も選択肢の一つとなります。農家直送の米定期便については、以下の記事で詳しく解説しており、価格重視のお手頃な定期便や品質にこだわったブランド米の定期便などがわかり、買い物の手間を減らし、常に新鮮な米を楽しめるというメリットがあります。

米の購入費用を抑えるだけでなく、炊き方や保存方法で美味しさを最大限に引き出すことも大切です。例えば、つや姫のおいしさを最大限に楽しみたい場合、以下の記事で日常活用テクニックもご覧になれます。つや姫に最適な水加減や浸水時間、冷めても美味しいお弁当・おにぎり活用術などがわかり、毎日の食卓がさらに豊かになるので、ぜひご覧ください。

「農家の米価格について、理解が深まってきた!」という方は、、その知識をどう売上につなげるかについても考えることをおすすめします。特にWeb活用を進めると飛躍的に集客・売上UPにつながる可能性がある点には要注意です。Web活用の方法がうまくイメージできない場合は、以下のページをご覧ください。Web集客の専門家が、あなたの農産物を高く売る方法を個別でご提案します。

5. 農家・消費者両方が知るべき!米価の今後と対策シナリオ

このセクションでは、「米 価格 いつまで 高い」といった、今後の米価の見通しと、それに対する農家・消費者の対策を調べる方の疑問を解消するため、詳しい情報を解説します。

この項目を読むと、今後の米の価格がどう動くかを予測し、作付け計画や備蓄、購入時期の調整など、先手を打った対策を講じるメリットを感じられます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、予期せぬ価格変動に翻弄され、経営や家計が不安定になるかもしれません。後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

5.1 今後の米価見通し:専門家の予測と注目すべき要素(いつまで高い?下がる?)

2025年産米の収穫量見込みは前年比40万トン増の719万トンと、04年以降で最大でしたが、7月時点で735万トン(前年比56万トン増)に上方修正されています。これは政策変更によるものです。

専門家による今後の米価見通しを参考に、ご自身の経営や家計の計画を立てましょう。

| 項目 | 解説 |

| 需給予測モデルの読み方 | 過去のデータや現在の生産状況から、将来の需要と供給のバランスを予測する方法を解説します。 |

| 気候変動リスクが将来の米価に与える影響 | 異常気象による作柄不良や高温障害が、米の生産量と価格にどう影響するかを分析します。 |

| 中長期トレンドを踏まえた作付計画の重要性 | 短期的な価格変動だけでなく、長期的な視点で作付け計画を立てることの重要性を強調します。 |

今後の米価や農業経営のヒントが知りたい方は、農家の日常ルーティンと今後の経営ヒントも参考になります。この記事では、農家の1日の流れやスマート農業による効率化事例などがわかり、将来を見据えた経営戦略を立てる上で役立つ情報が得られるというメリットがあります。

5.2 農家向け:将来を見据えた作付け・販売戦略と米価政策

米価の変動リスクを抑え、安定した経営を続けるために、農家は戦略的な作付けと販売戦略を立てる必要があります。

| 項目 | 解説 |

| 下落期の作付面積調整戦略 | 米価の下落予測がある場合、作付面積を調整することで供給量をコントロールし、価格の安定化を図ります。例えば、需要が落ち込む時期には作付けを減らす、あるいは他の作物への転換を検討します。 |

| リスク分散のための複合経営 | 単一作物の生産に依存せず、複数の作物や畜産、加工品の生産・販売を組み合わせることで、米価変動による収益への影響を和らげます。 |

| 輪作体系で安定収量を確保 | 同じ田んぼで異なる作物を生産する輪作体系は、土壌の肥沃度を維持し、病害虫の発生を抑えることで、安定した収量を確保し、生産コストの削減にも繋がります。 |

5.3 消費者向け:備蓄米の賢い購入と節約の継続術

米価の高騰や変動に備えて、消費者は賢く米を備蓄し、日常的な節約術を実践することが大切です。

| 項目 | 解説 |

| 政府放出される備蓄米の活用 | 政府が市場に放出する備蓄米は、一般的に安価に購入できるチャンスです。その情報に注目しましょう。第4回以降、7月まで毎月10万トンを放出する方針です。 |

| 米価高騰期における賢い備蓄方法 | 価格が安定している時期にまとめ買いをする、真空パックなどで長期保存する方法を検討しましょう。 |

| 日常的な節約の継続術 | ご飯の量を調整する、残りご飯を有効活用する、ブレンド米を活用するなど、日々の食生活で無理なく節約を続けるコツを実践しましょう。 |

根拠URL:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250515/k10014798471000.html

この記事で紹介する戦略を『自分の農園でどう活かせばいいか』お悩みではありませんか?Web集客のプロが、あなたの農園に最適な収益向上戦略を無料でご提案します。

米価格が気になる農家によくある質問

ここでは、米概算金制度や、それに関連する米農家の経営・資金繰りに関するよくある質問にお答えします。

- 概算金と最終価格(精算金)の違いは何ですか?

- 概算金が想定より少ないと感じる原因は何ですか?

- 概算金だけに頼らない経営戦略はありますか?

- 概算金の具体的な計算方法を教えてください。

- 概算金以外に米農家が使える補助金はありますか?

- 資金繰りを安定させるためのコツはありますか?

- 確定申告の際に、概算金はどのように処理すれば良いですか?

- インボイス制度で米の扱いは変わりますか?

- 概算金がJAから支払われる理由は何ですか?

- 概算金制度に頼らない販路拡大の方法はありますか?

- 農家ブログの記事ネタはどのように探せば良いですか?

- 農家ブログの収益化は具体的にどうすれば良いですか?

- 農家ブログの記事作成を外注するメリット・デメリットは?

- 検索順位を上げるSEO対策の基本は何ですか?

これらのQ&Aを参考に、概算金を味方につけて安定した米農家経営を実現できるよう、詳細をチェックしていきましょう。

概算金と最終価格(精算金)の違いは何ですか?

概算金は、販売価格が確定する前に支払われる前払い金です。一方、精算金(清算金)は、最終的な販売価格が確定した後に、概算金との差額として支払われる金額です。

米価の相場と変動トレンドについては、こちらの記事で詳しく解説しています。米価が変動する理由や政府の備蓄米放出などがわかり、概算金や精算金が決定される背景を理解する上で役立ちます。

概算金が想定より少ないと感じる原因は何ですか?

概算金が少ないと感じる主な原因は、市場価格の低迷や品質、そして生産コストの高騰にあります。

米農家が儲からない7つの根深い理由については、こちらの記事で詳しく解説しています。米価下落と生産コスト高騰のダブルパンチや流通構造の課題などがわかり、概算金が少ない根本原因を理解する上で役立ちます。

概算金だけに頼らない経営戦略はありますか?

概算金に依存しすぎないためには、直販や加工品開発、補助金の活用など、収入を多角化する戦略が有効です。

農業経営の計画・戦略・補助金活用ノウハウについては、こちらの記事で詳しく解説しています。計画の立て方やコスト削減の具体例などがわかり、概算金以外の収入を増やすための戦略を立てる上で役立ちます。

概算金の具体的な計算方法を教えてください。

概算金は、JAが市場の動向や過去の価格データをもとに算出する暫定的な金額です。

米農家 利益率のリアルと改善策については、こちらの記事で詳しく解説しています。利益率の算出方法やコスト削減のコツ、直販利益率改善策などがわかり、概算金の算出方法を理解した上で、利益を最大化する上で役立ちます。

概算金以外に米農家が使える補助金はありますか?

はい、あります。国や地方自治体は、新規就農者支援やスマート農業導入支援など、様々な目的で補助金や助成金を提供しています。

農家が使える補助金・助成金については、こちらの記事にまとめた農家補助金ガイド!種類・助成金一覧・2025年最新情報で詳しく解説しています。申請の流れと注意点や採択事例などがわかり、経営の多角化や設備投資に役立ちます。

資金繰りを安定させるためのコツはありますか?

資金繰りを安定させるためには、概算金に頼るだけでなく、年間の収支計画を立てることが重要です。

資金繰りを安定させるためのノウハウは、こちらの記事にまとめた個人事業主農家ガイド!開業・確定申告・資金調達・経営改善や補助金・融資も必見でも詳しく解説しています。開業手続きや青色申告のメリット、活用できる補助金・融資制度などがわかり、資金繰り改善と経営安定化に役立ちます。

確定申告の際に、概算金はどのように処理すれば良いですか?

概算金は、受け取った時点で「前受金」として処理し、最終的な精算が完了した時点で「売上高」に振り替えるのが一般的です。確定申告や税務処理について専門的なサポートを受けたい方は、こちらの記事にまとめた農業専門税理士に相談して確定申告や税務処理を依頼も検討してみてください。税理士の選び方や顧問料の相場、法人化支援などがわかり、経理業務の効率化と節税対策に役立ちます。

インボイス制度で概算金の扱いは変わりますか?

インボイス制度が導入されたことで、JAへの出荷における消費税の扱いに注意が必要になります。JAが発行する精算書がインボイスの要件を満たしているか確認することが重要です。インボイス制度やJAの役割、そして米農家が儲からない根本原因については、こちらの記事で詳しく解説しています。米価下落と生産コスト高騰のダブルパンチや流通構造の課題などがわかり、インボイス制度が経営に与える影響を深く理解する上で役立ちます。

概算金がJAから支払われる理由は何ですか?

概算金は、米の価格が最終的に確定する前に、JAが農家の資金繰りを支援するために支払われるものです。JA出荷と、契約栽培や直販などの他の販売方法の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。各販売方法のメリット・デメリットや価格決定の仕組みなどがわかり、自身の経営に合った最適な販路を見つける上で役立ちます。

概算金制度に頼らない販路拡大の方法はありますか?

はい、あります。概算金制度に依存しないためには、直販やECサイトの活用、そしてブランド化による付加価値向上が有効です。農産物のブランド化については、こちらの記事にまとめた農産物ブランド化成功ガイド【横浜】も参考になるでしょう。気候・地理特性を活かしたコンセプト設計やロゴ・パッケージデザインなどがわかり、競合との差別化を図る上で役立ちます。

農家ブログの記事ネタはどのように探せば良いですか?

農家ブログの記事ネタに困ることは、多くの農家さんが抱える悩みの一つです。農家ブログのネタ切れ解消のコツについては、こちらの記事にまとめた農家ブログのネタ切れ解消のコツ!探し方・収益化・更新継続の秘訣とはで詳しく解説しています。農作業ログからのネタ収集やアイデアストック術などがわかり、ネタに困ることなく農家ブログを継続する上で役立ちます。

農家ブログの収益化は具体的にどうすれば良いですか?

農家ブログの収益化には、アフィリエイト、Googleアドセンス、そして直販など、様々な方法があります。農家ブログの収益化方法!稼ぎ方モデルと成功事例については、こちらの記事にまとめた農家ブログの収益化方法!稼ぎ方モデルと成功事例、始め方、販路拡大のコツで詳しく解説しています。収益化モデルの比較や直販モデルの活用法などがわかり、農家ブログを経営の柱に育てる上で役立ちます。

農家ブログの記事作成を外注するメリット・デメリットは?

日々の農作業で忙しく、農家ブログの更新に手が回らない場合は、記事作成を専門家に外注するのも一つの方法です。農家向け記事作成代行サービスを比較については、こちらの記事で詳しく解説しています。料金相場や選び方、成功事例などがわかり、費用対効果の高い依頼を実現する上で役立ちます。

検索順位を上げるSEO対策の基本は何ですか?

農家ブログの集客力を高めるには、SEO対策が不可欠です。農家ブログSEO対策の基礎については、こちらの記事にまとめた農家ブログSEO対策の基礎【未経験】集客・収益化を成功させる書き方などで詳しく解説しています。キーワード選定やSEOに強い記事の書き方、内部リンクなどがわかり、Web集客を強化する上で役立ちます。

まとめ:米価の波を乗りこなし、農家も消費者も笑顔に!

農家 米 価格は、生産者の収益と消費者の家計に直結する重要な要素です。市場の相場や価格推移、変動の理由を正しく理解し、それぞれに合った対策を講じることで、農家は安定した経営を、消費者は賢い購入を実現できます。

コスト削減のコツや直販・ブランド化などの販売戦略を活用し、スマート農業や高収益品種の導入も視野に入れましょう。また、備蓄米やふるさと納税、ブレンド米の活用で、消費者も賢くお得に米を手に入れられます。

農家の皆さんは、再生産価格を確保し、儲かる米作りを目指しましょう。消費者の皆さんは、適正価格で美味しい米を手に入れてください。

さあ、この知識を武器に、米価の波を乗りこなし、農家も消費者も笑顔になる未来を掴みましょう!

🚀 米価の波をチャンスに変える、Web集客の秘訣を公開!

あなたの農園に特化したSEO記事作成サービスで、売上アップとファン獲得を実現しませんか?

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。