「定年後の人生、第二のキャリアとして農業に挑戦したい」「自然に囲まれて暮らしたいけれど、資金や経験に不安がある」そうお考えではありませんか?50代・60代から農業を始めるには、体力的な課題や資金面の不安がつきものです。特に、国や自治体の農業補助金は若者向けというイメージが強く、自分たちが利用できるのか分からず、なかなか一歩を踏み出せない方も多いでしょう。

本記事では、そんなあなたの悩みを解決すべく、50歳以上でも受給可能な農業補助金や新規就農支援制度を徹底的に解説します。国の主要な補助金から、地方自治体の独自支援、さらには「認定新規就農者」になるための具体的な手続きまで、初心者でも分かるように網羅的にまとめました。

この記事を読めば、利用できる支援制度の全体像を把握し、自分に合った資金調達プランを立てられます。また、実際に補助金を活用して成功した50代就農者の事例を知ることで、具体的な将来像を描けるでしょう。反対に、これらの情報を知らずに就農を始めると、多額の初期投資を自己資金で賄うことになり、経営が安定する前に挫折してしまうリスクが高まります。

さあ、後悔しないセカンドキャリアの第一歩を踏み出すために、まずは本文で具体的な方法を確認していきましょう。

目次

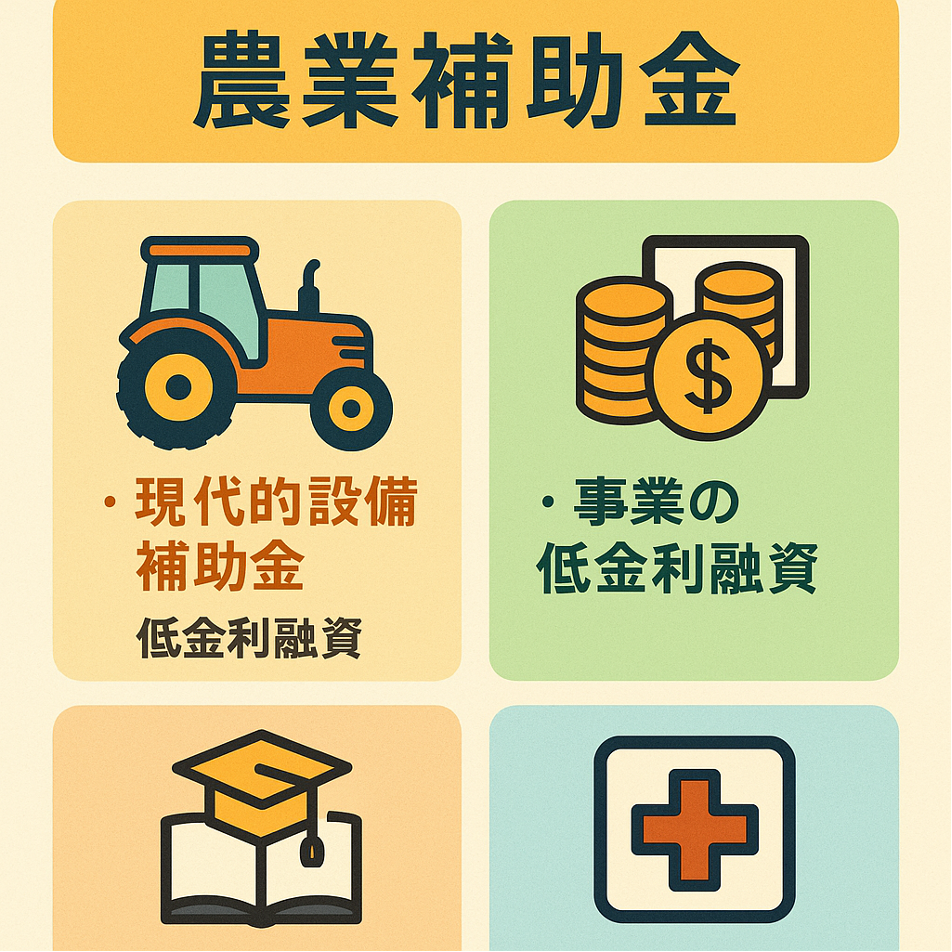

50代・シニアが活用できる農業補助金・助成金一覧【2025年版】

50歳以上で新規就農を目指す方にとって、国や自治体の農業補助金は、初期投資や経営を安定させるための重要なカギとなります。多くの補助金制度には年齢要件が設けられていますが、中には50代・60代でも利用できる制度や、年齢を問わず申請できる制度も存在します。これらの補助金や助成金を活用することで、資金面での不安を軽減し、理想の農業経営への第一歩を踏み出せるでしょう。

新規就農・親元就農者が使える補助金を網羅的にまとめた最新版の動画です。就農準備資金・経営開始資金、事業承継・引継補助金、小規模事業者持続化補助金、ローカル10,000プロジェクトなど、50歳以上でも活用可能な制度が詳しく紹介されています。申請の注意点も説明されており、セカンドキャリアとして農業を検討している方には特に参考になる内容です。

農業 補助金 50歳以上の年齢制限と対象制度の基本情報

「農業の補助金は若者向けで、50歳以上は対象外なのでは?」という不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。結論から言うと、国や地方自治体が提供する制度の中には、50歳以上でも受給可能なものが多数あります。特に重要なのは、年齢制限が設けられている制度でも、その上限が65歳未満と比較的高いケースが多い点です。逆に、これらの制度を理解していないと、利用できるはずの支援を見逃してしまうリスクがあります。

国の補助金制度における年齢要件の実態

農業分野における国の主要な補助金制度には、特定の年齢要件が設定されているものが多くあります。例えば、新規就農者の育成を目的とした「農業次世代人材投資資金」や「青年等就農資金」は、原則として65歳未満の就農者が対象となります。これは、長期的な農業の担い手育成という国の政策目標に基づいています。裏を返せば、65歳未満であれば50代や60代前半でも申請が可能であり、これらの制度の恩恵を受けられます。

50歳以上でも申請可能な主要制度リスト

50代以上の方が特に注目すべき主要な国の補助金制度は以下の通りです。

| 制度名 | 対象者・要件 | 主な支援内容 |

| 青年等就農資金 | 認定新規就農者(65歳未満)など | 無利子で最大3,700万円の融資 |

| 農業次世代人材投資資金 | 認定新規就農者(65歳未満)など | 研修期間中、就農初期の資金を給付 |

| 経営発展支援事業 | 認定新規就農者など | 新規就農時の機械・施設導入費用を補助 |

年齢制限なしの地方自治体独自支援

国の補助金とは別に、地方自治体が独自に設けている支援制度も多数存在します。これらの制度は、地域によって年齢制限の有無や要件が大きく異なりますが、中には年齢を問わず利用できるものもあります。例えば、農業用機械の購入費補助や、農地取得のための助成金、研修費用への補助など、就農の各段階で活用できる制度が用意されています。まずは就農を検討している自治体のホームページを確認するか、地域の農業会議所や農林振興センターに問い合わせてみましょう。

青年等就農資金(無利子融資3,700万円)の活用方法

「青年等就農資金」は、新規就農者のための無利子融資制度です。就農直後の経営安定を図るための重要な支援であり、認定新規就農者として認められた方が利用できます。

融資対象者の条件と年齢制限(65歳未満)

この制度を利用するには、農業経営を開始または開始しようとする65歳未満の方が対象です。主な条件は「青年等就農計画」を作成し、市町村から「認定新規就農者」の認定を受けることです。これにより、農業経営の基盤を確立するための資金を無利子で借り入れられます。

融資限度額と返済期間の詳細

融資限度額は個人が3,700万円、法人の場合は1億8,500万円とされています。返済期間は最長で17年(うち据置期間が5年以内)と非常に長く設定されており、就農初期の経営が不安定な時期でも無理のない返済計画が立てられます。この資金は、農地の取得費や機械・施設の導入費、さらには運転資金など、幅広い用途に利用可能です。

申請から融資実行までの流れ

申請から融資実行までの主な流れは以下の通りです。

- 市町村への相談と計画作成:まずは農業経営を開始する市町村に相談し、青年等就農計画の作成をサポートしてもらいます。

- 認定新規就農者の認定申請:作成した計画書を提出し、市町村から認定を受けます。

- 融資相談と申請:認定後、日本政策金融公庫に相談し、融資の申請手続きを進めます。

- 審査と融資実行:審査を経て、融資が実行されます。

農業次世代人材投資資金 50代でも対象となる条件

「農業次世代人材投資資金」は、農業経営を安定させるための給付金制度です。若者向けのイメージが強いですが、65歳未満であれば50代でも対象となる可能性があります。

令和4年度から制度変更された新規就農者向け補助金(経営開始資金、経営発展支援事業)の申請状況について実際の申請者が詳しく解説した動画です。担当者から突っ込まれやすいポイントや申請時の注意事項など、実体験に基づいた具体的なアドバイスが満載です。50歳以上で農業次世代人材投資資金の申請を検討している方には非常に参考になる内容です。

準備型(年間150万円×最大2年間)の要件

準備型は、就農に向けた研修期間中の生活費を支援する給付金です。要件は以下の通りです。

- 原則として49歳以下の者が対象ですが、市町村の判断で50歳以上でも対象となる場合があります。

- 就農に必要な技術や知識を習得するため、都道府県などが指定する研修機関などで1年以上の研修を受ける必要があります。

- 給付期間は最長2年間で、給付額は年間150万円です。

経営開始型(年間最大150万円×最大5年間)の条件

経営開始型は、新たに農業経営を開始した後の生活を支援するための給付金です。

- 認定新規就農者(65歳未満)であること。

- 独立・自営就農し、農業経営を始めてから5年以内であること。

- 給付期間は最長5年間で、給付額は年間最大150万円です。

50代申請者が注意すべきポイント

50代で申請する場合、特に農業への強い意欲と継続意向を示すことが重要です。事業計画書には、これまでのキャリアで培った経験やスキルをどう活かすか、体力的な課題への具体的な対策などを盛り込むことで、審査員に説得力を持たせられます。また、研修機関での実践的な学習を通じて、計画の実現可能性を高めることもポイントです。

経営発展支援事業(上限1,000万円)の申請条件

「経営発展支援事業」は、新規就農者の経営を軌道に乗せるための重要な補助金です。高額な初期投資が必要な農業機械や施設の導入を強力に後押しします。

対象となる経営発展の取り組み内容

この事業は、以下のいずれかの取り組みに対して補助が行われます。

- 農業機械や施設の導入

- 種苗、資材、家畜等の導入

- そのほか、経営の発展に必要な経費

補助率と自己負担額の計算方法

補助率は原則2分の1以内です。上限額は1,000万円。例えば、2,000万円の農業機械を購入する場合、最大1,000万円の補助を受けられる可能性があります。自己負担額は購入費用の半分以上になるため、自己資金や他の融資制度との組み合わせを検討することが重要です。

申請スケジュールと審査基準

申請は事業の実施年度に行われますが、具体的なスケジュールは毎年異なります。公募開始時期は農林水産省や地方農政局のウェブサイトで確認できます。審査においては、提出された事業計画書の内容が重視され、計画の妥当性、実現可能性、資金使途の明確さが厳しくチェックされます。

認定新規就農者制度で受けられる支援額・交付率比較表

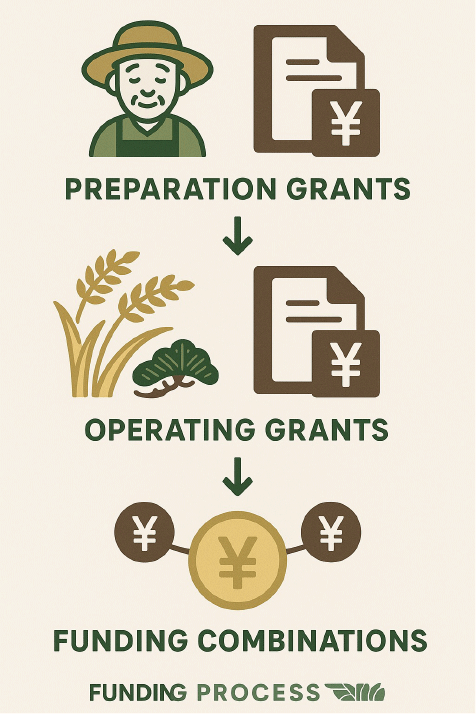

複数の補助金制度を組み合わせて活用することで、初期費用を大幅に抑え、安定した経営基盤を築くことが可能です。ここでは、各制度の支援内容を比較してみましょう。

制度別支援内容一覧表

| 制度名 | 支援タイプ | 交付・融資額(上限) | 備考 |

| 農業次世代人材投資資金 | 給付金 | 準備型:年間150万円(最大2年)<br>経営開始型:年間150万円(最大5年) | 生活費支援が主。返還リスクに注意。 |

| 青年等就農資金 | 融資 | 3,700万円(無利子) | 農地・機械の取得費、運転資金に活用。 |

| 経営発展支援事業 | 補助金 | 1,000万円 | 機械や施設の導入費用に特化。補助率は1/2。 |

併用可能な制度の組み合わせパターン

これらの制度は、原則として併用が可能です。以下のような組み合わせが考えられます。

- 準備型+経営発展支援事業:研修期間中は準備型で生活費を確保し、就農時に経営発展支援事業で機械を導入する。

- 青年等就農資金+経営発展支援事業:青年等就農資金で農地や大規模施設の資金を借り入れ、経営発展支援事業でトラクターやビニールハウスの費用を補助金で賄う。

- 全ての制度の組み合わせ:研修期間中から就農後にかけて、生活費、設備投資、運転資金を複数の制度で賄い、リスクを分散する。

総額でどの程度の支援が受けられるか

これらの制度を組み合わせることで、総額で数千万円規模の支援を受けることが可能です。例えば、農業次世代人材投資資金(経営開始型)で750万円(150万円×5年)を受け取り、経営発展支援事業で1,000万円の補助金を受け、さらに青年等就農資金で初期の運転資金として数百万円を無利子で借り入れる、といった計画を立てることもできます。

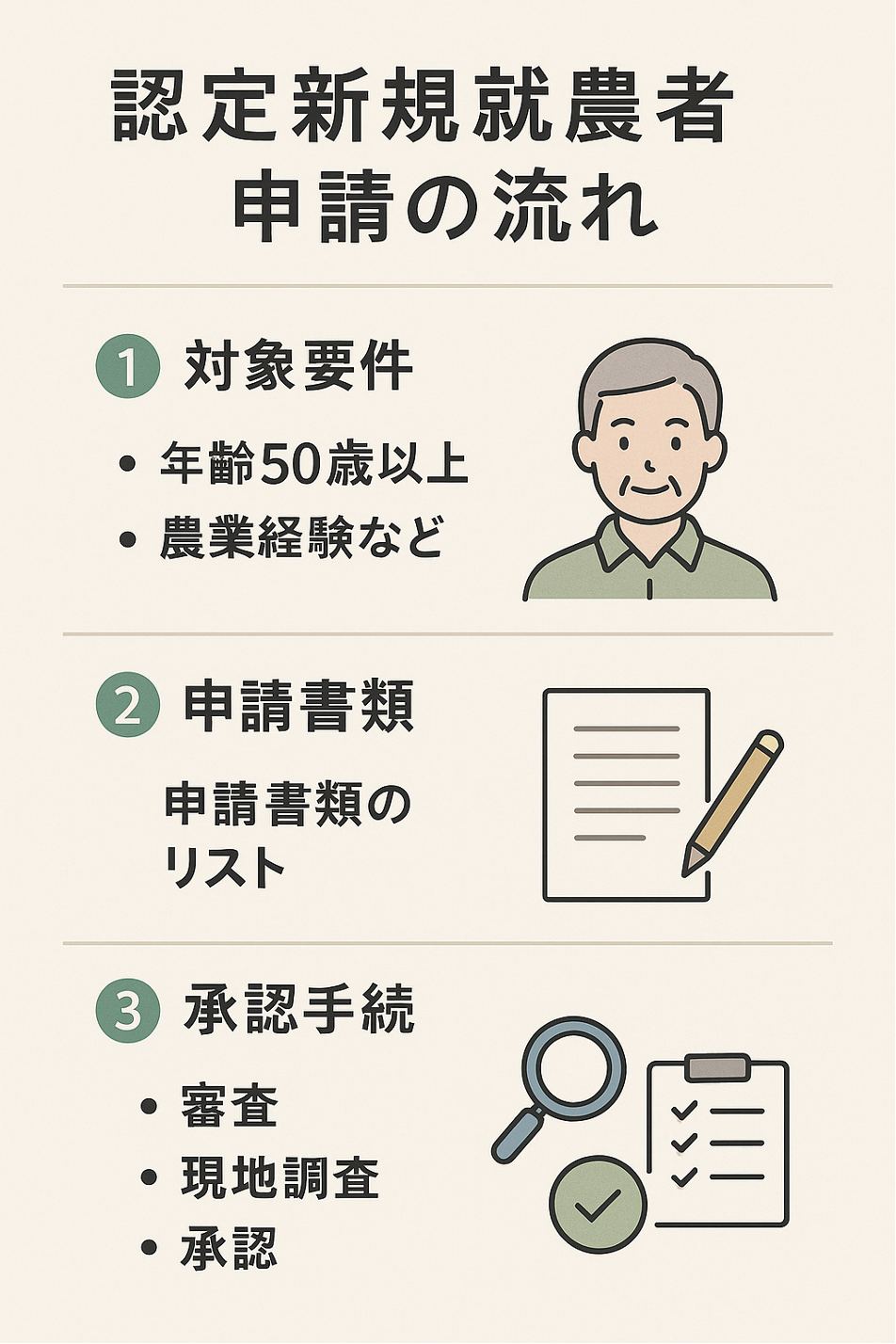

認定新規就農者 50歳以上でも取得可能!申請手続きと審査のポイント

50代からの新規就農を成功させるためには、「認定新規就農者」の資格取得が非常に重要です。この認定を受けることで、先に挙げた「農業次世代人材投資資金」や「青年等就農資金」など、多くの公的支援の対象となります。

岐阜県農政部による認定新規就農者制度について詳しく解説した公式動画です。青年等就農計画の作成方法から認定までの流れ、受けられる支援制度(農業次世代人材投資資金、青年等就農資金など)について、担当者が分かりやすく説明しています。50歳以上で認定新規就農者を目指す方にとって、制度の理解に役立つ実用的な内容です。

65歳未満要件をクリアする認定新規就農者の条件と資格取得方法

「認定新規就農者」とは、農業経営の開始から5年後の年間所得目標や、労働時間などが盛り込まれた「青年等就農計画」を作成し、市町村の認定を受けた新規就農者のことです。この認定制度は、意欲ある新規就農者の農業経営を早期に安定させることを目的としており、認定を受けることで、資金や農地の融通、税制優遇など、さまざまな支援が受けられるようになります。

認定新規就農者とは?基本的な制度概要

認定新規就農者制度は、新規就農者の経営確立を後押しするための国の重要な支援策です。具体的には、農業経営を開始してから5年間の「青年等就農計画」を策定し、市町村に提出して認定を受けることで、さまざまな公的支援の対象となります。この制度の根幹にあるのは、農業の担い手を確保し、食料自給率の向上と地域社会の活性化を図るという国の目標です。認定を受けることによって、計画的に農業経営を進めるための羅針盤を得られるだけでなく、公的な機関からの信頼も得られるため、金融機関からの融資も受けやすくなります。

年齢要件(65歳未満)の詳細と例外規定

認定新規就農者の年齢要件は「原則65歳未満」と定められています。したがって、50代はもちろん、60代前半の方でも対象となります。特に、定年退職後のセカンドキャリアとして農業を始める方にとって、この年齢上限は大きなメリットです。なお、親元就農の場合は、親の経営を引き継ぐという性格上、年齢制限が緩和されるなど、一部例外規定も存在します。詳細は農業会議所などの相談窓口で確認してください。

必要な農業技術・知識レベルの基準

認定を受けるためには、農業技術や知識レベルが審査されます。必須ではありませんが、農業大学校や研修施設での研修受講が強く推奨されます。これは、計画の実現可能性を評価する上で、申請者がどれだけ実践的なスキルを習得しているかが重要視されるためです。研修の修了証明書や、研修中の活動記録を添付することで、自身の意欲と能力を具体的に示せ、審査での評価が向上します。

独立・自営就農と親元就農の違い

- 独立・自営就農:自ら農地の確保や資金調達を行い、一から農業経営を始めること。

- 親元就農:実家が農業を営んでおり、後継者として家業を継ぐこと。

50代で新規就農を目指す方の多くは、独立・自営就農に該当します。事業計画書作成時には、この点を明確に記載し、事業の独立性をアピールすることが重要です。

農業 補助金 手続き 書類の準備と作成方法

認定新規就農者の申請には、青年等就農計画の作成が不可欠です。この計画書は、審査の合否を左右する最も重要な書類となります。

青年等就農計画の記載項目と書き方

計画書には、主に以下の項目を記載します。

- 農業経営の概要:栽培品目や経営形態

- 就農後の目標:5年後の農業所得、労働時間

- 計画達成のための具体的な取り組み:技術習得、販路確保、資金計画

- 就農予定地の情報:農地の確保状況、面積

作成にあたっては、農業会議所や農林振興センターの担当者と相談しながら進めることを強く推奨します。

必要な添付書類チェックリスト

計画書以外に、以下のような書類の提出が求められます。

- 住民票

- 経歴書

- 農地を取得・借り入れる場合は、その契約書の写し

- 研修を受けている場合は、研修計画書や修了証明書

市町村での申請手続きの流れ

申請手続きは、基本的に以下の流れで進めます。

- 相談:農業経営を始める市町村の窓口で相談。

- 計画書作成:担当者と連携して計画書を作成。

- 申請:必要な書類を揃えて提出。

- 審査:市町村が内容を審査。

- 認定:認定されると通知書が届きます。

申請書類作成でよくあるミスと対策

- 目標設定が非現実的:5年後の所得目標が市場の相場や自身のスキルレベルとかけ離れていると、実現可能性が低いと判断されます。現実的な数値を盛り込むことが大切です。

- 資金計画の甘さ:初期投資や運転資金が過小評価されていると、経営が破綻するリスクがあると見なされます。必要な経費を漏れなく洗い出し、具体的な根拠を示しましょう。

事業計画書・収支計画で審査を通すコツと記載ポイント

審査では、事業計画書と収支計画の説得力が最も重視されます。審査員に「この人は成功するだろう」と納得させるためのポイントを押さえましょう。

審査で重視される事業計画のポイント

- 明確な目標設定:5年後に何を達成したいのか、数値目標を明確に記載します。

- 具体的な実施方法:目標達成のために、いつ、何を、どう行うのか、具体的なスケジュールを明示します。

- リスクへの備え:天候不順や病害虫の発生など、農業特有のリスクに対する対策を具体的に記載します。

収支計画の現実性を示す書き方

収支計画は、単なる希望的観測ではなく、現実的な根拠に基づいて作成することが必須です。

- 売上高の根拠:栽培予定の作物の単価や収穫量、販売チャネルごとの価格設定などを具体的に示します。

- 経費の根拠:種苗、肥料、農薬、機械のリース料、燃料費、人件費など、全ての経費を漏れなく計上します。農業経営セミナーや地域の先輩農家から情報を得ることも有効です。

5年後の目標設定と根拠の示し方

5年後の目標は、短期的な目標と長期的なビジョンを繋ぐ重要なポイントです。**「〇年後には年間所得〇〇万円を達成し、地域の直売所への出荷を〇%まで増やす」**など、具体的な数値目標を設定し、それを達成するための根拠として、独自の販路開拓戦略や多品種栽培への取り組みなどを記載しましょう。

地域農業への貢献をアピールする方法

事業計画書では、自身の経営が地域農業にどう貢献するかをアピールすることも重要です。「高齢化が進む地域の担い手となる」「耕作放棄地の解消に貢献する」「地元の特産品をブランド化する」といった具体的な貢献策を盛り込むと、審査員の評価が高まります。

強い意欲・継続意向をアピールする事業計画の書き方

50代からの就農は、体力的な不安や、長続きしないのではないかという懸念を持たれがちです。それを払拭するために、事業計画書では「強い意欲と継続意向」を明確に示しましょう。

50代ならではの経験・スキルの活かし方

これまでのキャリアで培ったスキルは、農業経営にも活かせます。

| 元の職種 | 活かせるスキル・経験 |

| 営業・販売職 | 販路開拓、顧客対応、マーケティング |

| 事務・管理職 | 経営計画作成、資金管理、経理 |

| 技術職 | 機械のメンテナンス、トラブルシューティング |

農業への取り組み姿勢の表現方法

**「すでに農業研修に参加している」「地域の農業イベントに積極的に顔を出している」**など、就農に向けた具体的な行動を記載することで、本気度をアピールできます。

長期的なビジョンの描き方

5年後だけでなく、10年後、20年後の農業経営について言及することで、長期的に取り組む意思を示せます。「将来的には6次産業化に挑戦したい」「地域の子供たちに農業体験の場を提供したい」など、夢やビジョンを具体的に記述しましょう。

農業会議所・農林振興センターでの相談活用法

新規就農を成功させるためには、一人で悩まずに専門機関に相談することが最も確実な方法です。

相談前に準備しておくべき情報

相談をスムーズに進めるために、以下の情報を事前に整理しておきましょう。

- 就農したい品目(できれば複数)

- 就農予定地(未定でも、希望する地域を明確に)

- 自己資金の額

- 農業経験の有無

効果的な相談の進め方とコツ

相談窓口では、自分の考えや不安を正直に伝えましょう。また、「補助金制度について詳しく教えてほしい」「この計画で認定新規就農者になれるか」など、具体的な質問を用意しておくと、より有益な情報を得られます。

定年後 農業 補助金を活用した資金調達の具体的手順

定年後の農業生活は、退職金などの自己資金を活用しつつ、国の補助金や助成金を上手に組み合わせることで、資金的な不安を大幅に減らせます。

定年後に農業で起業する際のメリット・デメリットを実体験に基づいて解説した動画です。社会人で培ったスキルや経験を活かせるメリット、金銭的余裕がある一方で、補助金が使いにくい場合があることや体力的な課題といったデメリットも正直に紹介されています。農業に定年はないという視点から、セカンドキャリアとしての農業を現実的に考えるのに参考になります。

就農 資金 50代向け|準備型・経営開始型の使い分け

農業次世代人材投資資金の準備型と経営開始型は、就農のタイミングによって使い分けることが重要です。

準備型が適している人の特徴

- 農業経験が全くなく、まずは研修から始めたい人。

- 就農する地域や栽培品目をまだ決めていない人。

- 研修期間中の生活費を確保したい人。

経営開始型の効果的な活用方法

- 研修を終え、いよいよ農業経営を開始する段階にある人。

- 就農初期の経営が不安定な時期に、生活費を確保し、経営に専念したい人。

- 収入が安定するまでの期間、計画的に資金を受け取りたい人。

両制度を連続して活用するメリット

まずは準備型で研修を受け、就農に必要な技術や知識を身につけ、その後経営開始型に移行することで、最長7年間にわたる安定した資金援助を受けられます。この期間を利用して、経営基盤を着実に築くことが可能になります。

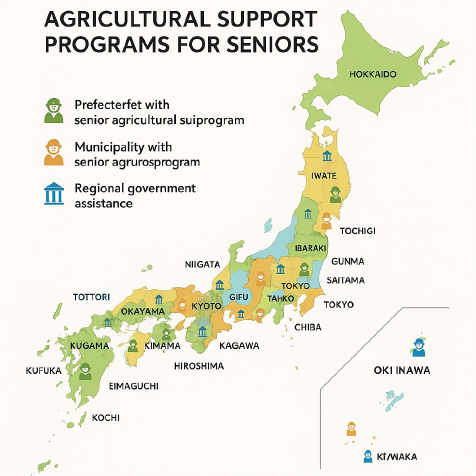

農業 助成金 シニア世代が知るべき地方自治体独自支援

国が実施する制度に加え、地方自治体が独自の支援策を設けている場合があります。これらの支援は、地域の特性や課題に応じて多岐にわたります。

都道府県別の中高年向け支援制度

多くの都道府県では、新規就農者向けの相談会や研修プログラムを提供しています。一部の自治体では、特定の年齢層を対象とした給付金や、農業機械の購入費補助などを実施している場合があります。

市町村独自の定年帰農支援策

市町村によっては、定年退職者を対象とした「定年帰農支援」や「Uターン・Iターン就農支援」を設けているところもあります。移住を伴う場合は、これらの支援を積極的に活用することで、住居費や初期の生活費の負担を軽減できます。

地域特性を活かした支援プログラム

特定の品目(例:地域の特産品)の栽培を支援するプログラムや、地域の農地を有効活用するための支援など、その地域ならではのユニークな支援策がある場合があります。

農業 機械 購入 補助金 50歳以上で設備投資を成功させる方法

農業機械や施設は、効率的な農業経営に欠かせませんが、高額な初期投資が必要です。補助金を活用することで、この負担を大幅に軽減できます。

対象となる農業機械の種類と補助率

経営発展支援事業をはじめとする補助金制度は、トラクターや田植え機、コンバイン、ビニールハウス、選果機など、幅広い農業機械・施設を対象としています。補助率は原則として2分の1以内ですが、制度や地域によって異なるため、事前に確認が必要です。

中古農機具購入時の補助金活用法

新品の農機具は高価ですが、補助金は中古農機具の購入にも適用される場合があります。予算に限りがある場合は、中古農機具の活用も視野に入れると良いでしょう。ただし、補助金の対象となる条件(例:一定の性能を満たすもの)が定められていることがあるため、事前に確認しましょう。

リース・レンタルとの費用比較

初期投資を抑える方法として、農機具のリースやレンタルも有効です。

| 比較項目 | 購入(補助金活用) | リース・レンタル |

| 初期費用 | 高額(補助金適用) | 安価 |

| 所有権 | 自身に帰属 | リース会社に帰属 |

| 費用 | 減価償却費、維持費、修繕費 | リース・レンタル料(経費計上可能) |

| メリット | 将来的な資産になる、補助金で負担を軽減 | 初期費用を抑えられる、メンテナンスが不要 |

農地 購入 補助金 50歳からの農地取得支援活用術

農地の確保は、就農の最初のハードルです。50代からでも利用できる農地取得支援制度を理解し、計画的に進めましょう。

農地取得に関する補助制度の種類

農地の取得を支援する制度は、主に以下の2種類に分けられます。

- 農地取得費補助:農地の購入費用の一部を補助する制度。

- 農地リース料補助:農地を借りる際のリース料を補助する制度。

これらの制度は、主に市町村が独自に設けています。

農地バンクの活用方法

**農地中間管理機構(農地バンク)**は、農地を貸したい所有者から農地を借り入れ、新規就農者などに貸し出す公的な組織です。農地バンクを介することで、手続きがスムーズに進み、安心して農地を借りられます。

借地での就農と購入のメリット比較

| 比較項目 | 借地での就農 | 購入での就農 |

| 初期費用 | 安価 | 高額 |

| 所有権 | なし | 自身に帰属 |

| メリット | 初期投資を抑えられる、リスクが少ない | 自由に使える、将来的な資産になる |

| デメリット | 契約更新が必要、自由に改良できない場合がある | 多額の資金が必要、固定資産税などの負担がある |

独立自営就農vs親元就農|どちらが50代には有利?

就農のスタイルによって、受けられる補助金やリスクは異なります。ご自身の状況に応じて、どちらが有利か検討しましょう。

それぞれの補助金受給条件の違い

- 独立・自営就農:多くの国の主要補助金(農業次世代人材投資資金など)の対象となります。

- 親元就農:一部の補助金は対象外となる場合があります。ただし、親の支援を受けられるため、初期投資のリスクは低くなります。

初期投資額とリスクの比較

| 比較項目 | 独立・自営就農 | 親元就農 |

| 初期投資額 | 高額 | 安価 |

| リスク | 高い | 低い |

| メリット | 自分の理想の農業を追求できる、補助金が活用しやすい | 経験者から学べる、初期投資の負担が少ない |

50代の状況に応じた選択基準

これまでの経験や貯蓄、農業への関わり方によって選択基準は変わります。全くの未経験で資金に不安がある場合は、親元就農も一つの選択肢になります。

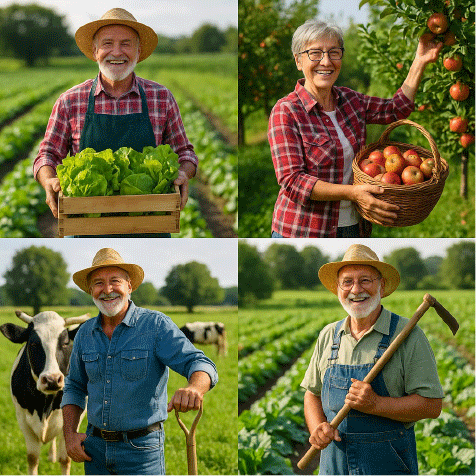

農業 始めたい 50歳以上|新規就農 支援 50代の成功事例と体験談

50歳以上の農家成功事例研究、多様な農業ビジネスと成功ストーリーを示す幸せな成熟農家のイラスト

実際に50代で新規就農を成功させた先輩たちの事例や体験談は、あなたの不安を解消し、具体的な行動を起こすためのヒントを与えてくれます。

50歳からの新規就農のメリット・デメリットについて農業経験者が解説した動画です。実際の就農体験を踏まえて、50歳以上で農業を始める際の現実的な課題と可能性について詳しく説明されています。体力的な制約や資金面での課題、一方で経験を活かせる利点など、50代で農業を始めることを具体的に検討している方にとって貴重な情報が得られます。

【体験談】認定新規就農者 申請 体験談|50代就農者のリアルな声

元サラリーマン、定年退職後の夫婦など、様々なバックグラウンドを持つ50代の就農者が、どのようにして農業の道を切り開いていったのか、リアルな声を紹介します。

元サラリーマンの野菜農家転身事例

「定年を機に、以前から興味があった野菜栽培を始めました。最初は失敗続きでしたが、農業大学校の研修で技術を学び、認定新規就農者として給付金と融資を活用。事業計画書作成では、前職の経験が役立ち、計画の説得力を高められました。今では、地域の直売所で自分の野菜が人気商品になるまでになりました。」

定年退職後の果樹栽培成功ストーリー

「夫婦で長年憧れていた田舎暮らしを実現するため、定年退職後に果樹栽培を開始しました。初期投資が大きかったので、経営発展支援事業を活用し、ハウスを建てました。地域の助成金も利用して、収穫機械も導入。今では夫婦の生きがいとなっています。」

夫婦での新規就農体験談

「夫婦二人で新規就農を決意。互いの得意分野を活かして、夫は畑作業、妻は販売や経理を担当。認定新規就農者として農業次世代人材投資資金(経営開始型)を受け取り、生活費の不安なく経営に専念できました。」

異業種からの転身で直面した課題と解決策

「製造業の工場長を定年退職後、トマト栽培を開始。しかし、専門知識が不足しており、病害虫の被害に悩まされました。解決策として、地元の農業会議所の相談員に定期的に相談し、技術指導を受けました。また、インターネットで専門家のブログを読み漁り、知識を補いました。」

50歳以上 農業 助成金を活用した収益モデル実例

補助金を活用して、どのようにして収益を上げていったか、具体的な収支モデルを見てみましょう。

補助金を活用した初期投資計画

ある50代の就農者は、以下の計画で初期投資を行いました。

- 青年等就農資金:農地取得(500万円)、ハウス建設(1,000万円)

- 経営発展支援事業:トラクター購入(補助金300万円)、定植機購入(補助金100万円)

- 農業次世代人材投資資金:就農初期の生活費として活用

年次別の収支実績と成長プロセス

- 1年目:事業計画に基づき、小規模栽培を開始。収入は補助金と給付金が主で、農作物からの収入は少ない。

- 2年目:栽培規模を拡大。地域の直売所やインターネット販売を開始し、収入が増加。

- 3年目:安定経営が軌道に乗り、収益が黒字化。新たな販路開拓にも着手。

販路開拓と収益化までの期間

販路開拓は就農初期の重要な課題です。直売所や道の駅、スーパーへの卸売、インターネット販売、個人客への宅配など、複数の販路を組み合わせることで、安定した収益確保を目指しましょう。収益化までの期間は、栽培品目や規模によって異なりますが、一般的には3年〜5年程度を要します。

農業 補助金 失敗 50代が陥りやすい落とし穴と対策

補助金には返還リスクも伴います。失敗事例から学び、賢く制度を活用しましょう。

補助金返還が発生した失敗事例

「事業計画と異なる使い方をした」「報告を怠った」などの理由で、補助金の返還を求められるケースがあります。計画に変更が生じた場合は、速やかに市町村の窓口に相談し、適切な手続きを取りましょう。

事業計画と現実のギャップ問題

事業計画書作成時に楽観的な計画を立てすぎると、現実の経営でギャップが生じ、計画が頓挫する可能性があります。事前に十分な情報収集と市場調査を行い、現実的な計画を立てることが重要です。

年齢による体力的制約への対処法

50代からの就農では、体力的な課題に直面する可能性があります。以下のような対策を立てておきましょう。

- 機械化の推進:補助金を活用し、省力化・自動化できる機械を積極的に導入。

- 無理のない規模設定:最初から大規模な経営を目指さず、まずは無理のない範囲でスタート。

- 適切な休息の確保:健康維持のため、作業時間を適切に管理。

失敗を避けるための事前準備

- 研修参加:農業大学校や地域の研修プログラムに参加し、実践的なスキルを習得。

- 農業体験:実際に農作業を体験し、農業の厳しさを体感する。

- 資金計画の明確化:自己資金と補助金、融資を組み合わせた現実的な資金計画を立てる。

交付率・支援額・返還リスクを避ける申請のコツ

補助金は「もらえる」ものではなく「借りる」「返還義務がある」という意識で計画を立てることが重要です。

返還事由となる主な違反行為

- 事業計画で定めた経営目標が未達成

- 事業計画と異なる用途で資金を使用した

- 経営の継続を怠った

計画変更時の適切な手続き方法

病気や災害など、やむを得ない理由で計画変更が必要な場合は、事前に市町村の窓口に相談し、変更申請を行いましょう。無断で計画を変更すると、返還事由となる可能性があります。

交付条件を満たし続けるための管理方法

- 定期的な報告:年次報告や実績報告を期日までに提出する。

- 帳簿の記帳:経費の使途を明確に記録し、証拠書類を保管する。

- コミュニケーション:市町村や農業会議所の担当者と定期的に情報交換を行う。

農業大学校・研修機関での実践的スキル習得方法

独学では習得が難しい農業技術や知識を効率的に学ぶために、研修機関を活用しましょう。

50代向けの農業研修プログラム

多くの研修機関では、座学だけでなく、実習やインターンシップを通じて、実践的なスキルを学べます。50代向けに特化したプログラムや、週末だけの短期コースを設けているところもあります。

短期集中コースと長期コースの選び方

- 短期集中コース:特定の技術(例:トマト栽培、水耕栽培など)を短期間で学びたい人におすすめ。

- 長期コース:基礎から幅広く学びたい人、就農前にじっくり準備期間を設けたい人におすすめ。

研修中の生活費と補助制度

研修期間中の生活費は、**農業次世代人材投資資金(準備型)**を活用することで、経済的な不安なく学習に専念できます。

自治体別|50歳以上 農業 助成金 自治体独自支援制度まとめ

就農先を検討する際は、その自治体がどのような支援制度を持っているかを確認することが重要です。

都道府県別|中高年齢者向け新規就農支援一覧

各都道府県には、新規就農者をサポートするための独自の制度があります。詳細は各自治体のホームページで確認できます。

北海道・東北地方の支援制度

広大な農地を活かした大規模経営を支援する制度や、積雪地帯特有の農業技術に関する研修プログラムが充実しています。

関東・甲信越地方の支援制度

首都圏に近く、大都市への出荷が容易な地域では、販路開拓支援やブランド化支援に力を入れている自治体が多いです。

東海・北陸地方の支援制度

多様な気候や地形を活かした、独自の特産品栽培を支援するプログラムが充実しています。

関西・中国・四国地方の支援制度

小規模・多品目栽培を支援する制度や、地域の集落営農組織への参画を促す支援策が目立ちます。

九州・沖縄地方の支援制度

温暖な気候を活かした果樹や野菜の栽培を支援するプログラムが豊富です。

市町村独自の定年後農業支援制度活用ガイド

市町村が独自に行っている支援は、より地域の実情に合った、きめ細やかなサポートが受けられます。

移住促進と連携した就農支援

移住者を対象とした助成金や、住居と農地をセットで提供する支援制度を設けている自治体があります。

空き家活用と農地セットの支援

人口減少に悩む地域では、空き家と耕作放棄地をセットで提供し、就農を促す支援が行われています。

地域特産品開発支援制度

地域の特産品を栽培することで、種苗や肥料の購入費を補助したり、販路開拓を支援する制度があります。

地域活性化・担い手育成事業での支援機会

農業は地域社会の活性化に不可欠な役割を担っています。関連事業に参画することで、新たな支援機会を得られます。

地域おこし協力隊制度の活用

地域おこし協力隊として、地方自治体に定住しながら、農業や地域活性化の活動に携わることができます。生活費や活動費が支給されるため、就農初期の生活基盤を築くのに役立ちます。

集落営農組織への参画支援

地域の農家が集まって組織した集落営農組織に参画することで、大規模な機械を共同で利用したり、技術指導を受けたりすることができます。

6次産業化支援制度の活用

生産だけでなく、加工や販売にも取り組む「6次産業化」を支援する制度を活用することで、付加価値を高め、収益を向上させることができます。

JAグループ・農協が提供するシニア向けサポート

地域のJA(農業協同組合)でも、新規就農者向けのサポートを行っています。

営農指導・技術支援サービス

JAの専門家が、栽培技術や経営計画について具体的なアドバイスを提供してくれます。

農業資材・機械の優遇制度

JA組合員になると、農業資材や機械を割安で購入できる場合があります。

販売・流通支援システム

JAの流通網を利用することで、生産した農産物を安定的に販売できます。

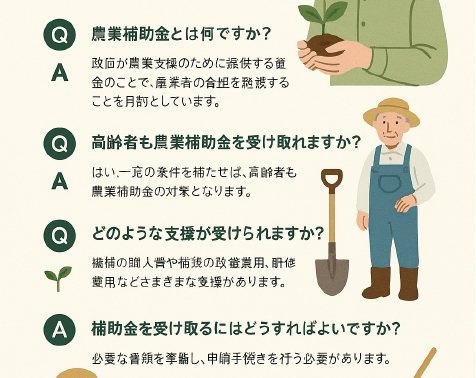

よくある質問|農業 次世代人材投資資金と補助金制度のQ&A

年齢制限・返還条件・他制度との併用に関する疑問解決

Q:本当に50歳以上でも補助金は受けられる?

はい。多くの国の主要な補助金は「65歳未満」を対象としており、50代・60代でも対象となります。また、一部の自治体では年齢制限のない独自の支援制度も設けています。

Q:複数の補助金を同時に受給することは可能?

はい。原則として、複数の補助金や融資制度を組み合わせて活用することは可能です。ただし、同じ経費に対する重複受給はできないため、注意が必要です。

Q:途中で農業をやめた場合の返還義務は?

就農後5年以内に経営を中止したり、認定の要件を満たさなくなった場合、給付金の全額または一部の返還が求められます。

Q:家族経営の場合の申請方法は?

家族経営の場合でも、認定新規就農者として認められれば、補助金の対象となります。その際、家族内での役割分担や、経営方針を明確にした事業計画書の提出が求められます。

申請から交付までの期間と必要書類チェックリスト

Q:申請から結果通知までどの程度かかる?

申請する制度や市町村によって異なりますが、一般的には数週間から数ヶ月かかります。余裕を持って計画を立てることが重要です。

Q:必要書類で最も重要なものは?

青年等就農計画書が最も重要です。この計画書に記載された内容が、審査の合否を左右します。

Q:書類に不備があった場合の対応は?

不備があった場合は、窓口から連絡があり、修正を求められます。迅速に対応することで、審査の遅延を避けられます。

補助金受給中の義務と報告事項について

Q:受給中に守らなければならないことは?

事業計画書に記載された目標を達成すること、経費を適切に管理すること、年次報告を怠らないことなどが義務付けられています。

Q:年次報告はどのような内容を報告する?

主に、経営状況(売上、経費、所得など)や、計画の進捗状況を報告します。

制度変更・更新情報の入手方法と相談窓口

Q:制度改正の情報はどこで確認できる?

農林水産省のウェブサイトや、就農予定地の市町村のホームページ、農業会議所のウェブサイトで確認できます。

Q:困った時の相談先はどこ?

農業会議所や農林振興センター、各市町村の農業担当窓口に相談しましょう。

50歳以上の新規就農補助金活用で、充実したセカンドキャリアを手に入れよう

農業は、単なる仕事ではなく、豊かな自然の中で生きがいを見つけ、地域社会に貢献できる素晴らしいセカンドキャリアです。

農業者年金制度について詳しく解説した動画です。農家を対象とした公的年金制度で、特に若い農業者には国庫補助による優遇措置があることが紹介されています。50歳以上で新規就農を考える方にとって、将来の年金制度を含めた長期的な生活設計を考える上で重要な情報が得られる内容です。農業を生涯の仕事として捉える際の参考になります。

今すぐ始められる|農業補助金申請のファーストステップ

農業への第一歩は、正しい情報収集と行動から始まります。

- Step1:情報収集と自己分析

- Step2:地域の相談窓口への連絡

- Step3:研修プログラムへの参加

- Step4:事業計画の作成開始

定年後の豊かな人生設計|農業で地域貢献しながら安定収入を実現

補助金や助成金を活用すれば、資金的な不安を軽減し、理想の農業生活を築くことができます。

- 農業による健康的なライフスタイル

- 地域コミュニティでの新たな人間関係

- 持続可能な収入源としての農業経営

農業会議所への相談予約と認定新規就農者への第一歩

農業会議所や地域の農林振興センターは、新規就農者の心強い味方です。補助金制度や手続きについて、専門家から具体的なアドバイスを受けることができます。

今回の記事が、50歳以上で新規就農を目指すあなたの不安を解消し、行動に移すための後押しになれば幸いです。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。