「農家は補助金漬けだ」という批判を耳にしたことはありませんか?

この言葉は、多くの人が抱く日本の農業への漠然としたイメージかもしれません。しかし、その一方で「農家は儲からない」という現実もニュースなどでよく報じられます。一体、どちらが本当なのでしょうか?

本記事では、「農家 補助金漬け」という問題の核心に迫り、統計データに基づきその実態を徹底的に検証します。農業補助金制度の種類やその役割を明らかにし、補助金に依存することのリスクと、補助金に頼らず自立した経営を目指すための具体的な戦略を解説します。

この記事を読むことで、あなたは感情的な批判に流されることなく、日本の農業が抱える構造的な課題を深く理解できます。また、新規就農を考えている方や、現在の経営に悩む農業関係者の方は、自身の状況に合わせた補助金制度の活用法や、自立経営への道筋を見つけるヒントを得られるでしょう。

反対に、この記事を読まなければ、表面的な情報に惑わされ、日本の農業に対する誤った認識を持ったままになるかもしれません。また、農業経営者として、補助金に過度に依存するリスクを理解できず、将来の政策変更で経営が立ち行かなくなる恐れもあります。

目次

農家補助金漬けの意味と批判の背景

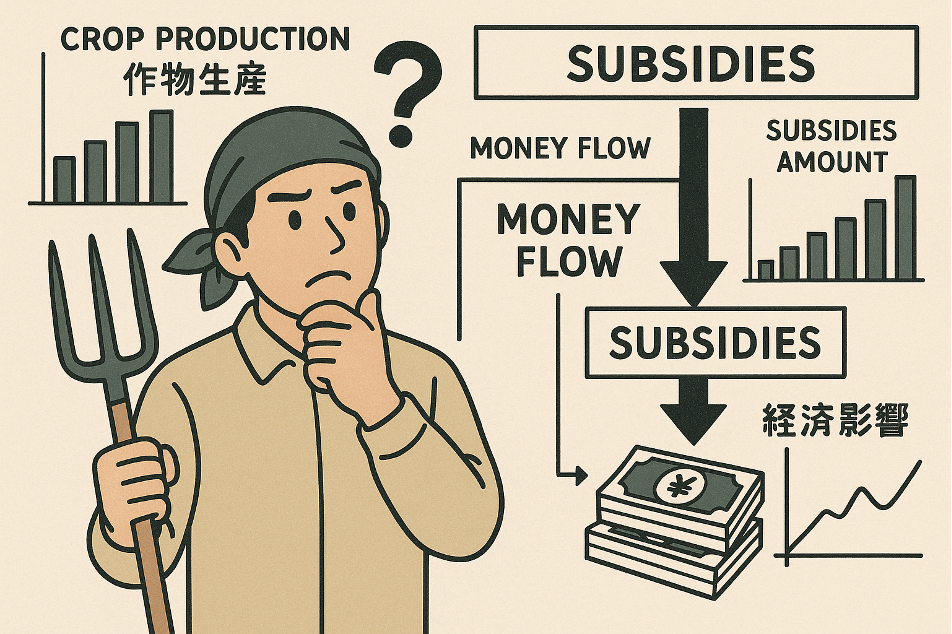

「農家は補助金漬けだ」という批判は、しばしば感情的に語られがちですが、その背景には複数の要因が複雑に絡み合っています。このセクションでは、なぜこのような批判が生まれるのか、その根本的な理由と、日本の農業政策が抱える構造的な問題を深掘りして解説します。

「補助金漬け」批判が生まれる理由

多くの一般消費者は、日本の農業が手厚い保護を受けているという漠然としたイメージを抱いています。しかし、その一方で「農家は儲からない」という現実をニュースなどで見聞きするため、「多額の税金が投入されているのに、なぜ農家の経営は苦しいままなのか?」という疑問が生まれます。

この矛盾が「補助金漬け」という言葉につながっているのです。

農家儲からない現実と時給換算の実態

農業の収益性は、天候や市場価格に大きく左右されるため、不安定なのが現実です。特に、稲作のような大規模な労力を必要とする品目では、補助金や米価が低い年には経営が赤字になることも珍しくありません。ある試算によると、稲作農家の実質時給はわずか10円程度になる場合もあり、これは農業の労働集約性と低収益性を象徴するデータです¹。こうした「儲からない現実」と、農業保護のための税金投入という二つの事実が、納税者の間で農業政策への不信感を生む一因となっています。

農業保護主義への納税者の疑問

農業保護主義は、食料安全保障や国土保全といった多面的な機能を維持するために重要とされています。しかし、そのために投入される税金が、本当に国民の利益に結びついているのかという疑問は根強く存在します。納税者は、なぜ「儲からない」農家を税金で支えなければならないのか、その妥当性について明確な説明を求めているのです。

農業保護主義vs市場原理の議論

日本の農業政策は、食料安全保障の観点から、国内生産を維持・強化するための農業保護主義を基本としてきました。しかし、TPPなどの貿易自由化の流れが加速する中で、安価な海外農産物との競争にさらされ、日本の農業は大きな転換期を迎えています。この状況で、市場原理を重視する声が「補助金漬け」批判をさらに強めているのです。

TPP・貿易自由化が農業政策に与える影響

TPP(環太平洋パートナーシップ協定)をはじめとする貿易自由化は、関税の撤廃や引き下げを通じて、海外からの安価な農産物の流入を促進します。これにより、国内農産物は国際的な価格競争に直面し、国内生産の維持が困難になる可能性があります。この脅威に対抗するため、補助金による国内農業の保護はますます重要となりますが、同時に「いつまでも保護に頼るのか」という市場原理からの批判も高まっています。

食料安全保障と国際競争力のバランス

農業政策における最大の課題は、食料安全保障と国際競争力のバランスをどう取るかという点です。食料安全保障は、自国で必要な食料を安定的に供給する国家的な義務であり、そのために一定の保護は不可欠です。しかし、過度な保護は国際競争力を低下させ、自立的な農業経営体の育成を妨げるリスクもはらんでいます。

海外比較から見る日本の農業政策

日本の農業政策を考える上で、海外との比較は不可欠です。主要な海外の農業大国も、自国の農業を保護するための補助金制度を持っていますが、その支援の仕組みや内容は日本とは異なります。

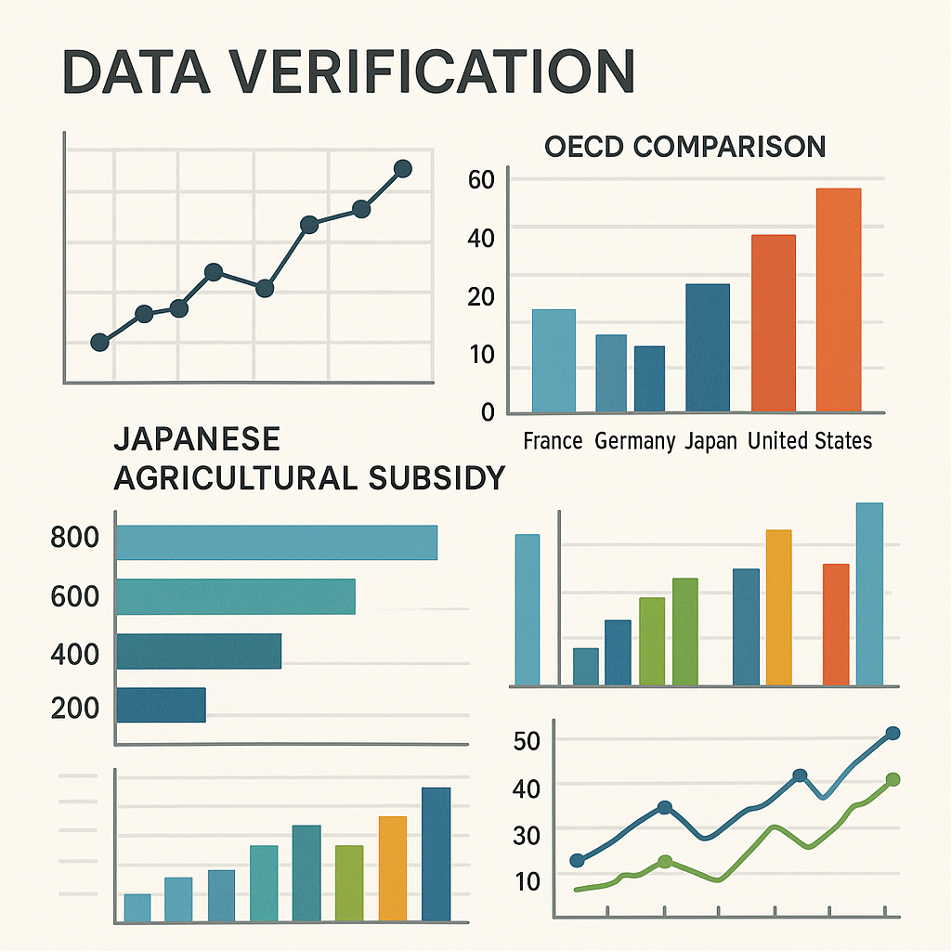

OECD諸国の農業補助金制度との違い

OECD(経済協力開発機構)が発表する**生産者支援推計(PSE)**という指標を用いると、農業産出額に対する補助金等の割合を国際的に比較できます。このデータを見ると、日本の農業保護水準は決して突出して高いわけではないことがわかります。しかし、支援の形式は、市場価格を支えるような政策が多く、直接的な所得補償や環境保全への支援に重点を置く欧米諸国とは異なる側面を持っています。

EU・アメリカの農業支援策との比較

EUの共通農業政策(CAP)や米国の農業法は、多額の予算を投じて農業を支援していますが、その内容は、農家への直接支払い(所得補償)や、環境保全型農業への助成、若手農家の育成など、多岐にわたります。特に、EUのCAPは「緑化」や「クロスコンプライアンス」といった環境基準を支援の条件に含めており、単なる生産性の向上だけでなく、環境保全という目的を明確に打ち出しているのが特徴です。こうした海外の事例と比較することで、日本の農業政策がどのような特徴を持ち、どのような課題を抱えているのかを客観的に理解できます。

農家補助金漬けの実態をデータで検証

「農家は本当に補助金漬けなのか?」という疑問に答えるためには、感情論ではなく客観的なデータでその実態を検証する必要があります。このセクションでは、国内外の統計データを参照しながら、日本の農業における補助金依存度の真実を明らかにします。

OECD生産者支援推計(PSE)による国際比較

農業補助金の国際比較で最もよく用いられるのが、OECDが算出する**生産者支援推計(PSE:Producer Support Estimate)**です。これは、特定の国や地域の農産物の生産者に向けられる支援額の総計を、農業産出額に対する割合で示したもので、国際的な農業保護の水準を測る指標となります。

日本の農業産出額に対する補助金割合の真実

農林水産省のデータによると、日本のPSEは長年にわたってOECD平均を上回る傾向にあり、特に2000年代前半までは高い水準でした。しかし、近年はOECD平均に近い水準に収束しています。このデータは、日本の農業が手厚い保護を受けていることを示唆する一方で、「補助金漬け」という批判が必ずしも現在の状況を正確に反映しているわけではないことを物語っています。

欧米諸国との支援水準比較データ

EUやアメリカも巨額の農業予算を投じていますが、その支援の仕組みは日本と異なります。PSEのデータで見ると、日本の農業支援額の多くは、価格を直接的に支える「市場価格支持」が占めていました。しかし、近年は直接支払いや環境保全型農業への支援など、より効率的で透明性の高い支援策への移行が進んでいます。これは、EUの共通農業政策(CAP)など、欧米が先行してきた支援方式に近づきつつあることを示しています。

農業補助金依存度の統計分析

日本の農業における補助金依存度をより深く理解するためには、マクロなデータだけでなく、ミクロな視点での分析も重要です。農家は一律に補助金を受けているわけではなく、品目や地域、経営規模によってその依存度は大きく異なります。

品目別・地域別の補助金受給実態

補助金は特定の品目や地域に集中する傾向があります。たとえば、米や麦、大豆などを対象とした経営所得安定対策や、中山間地域を対象とした中山間地域等直接支払交付金などは、特定の農家にとって重要な収入源となっています。これらの補助金がなければ、生産の維持が困難になる地域や品目も少なくありません。

農家規模別の補助金依存状況

大規模な農業法人は、補助金に頼らずとも市場で競争できる経営力を持ちつつある一方、小規模な兼業農家や高齢農家にとっては、補助金が経営を支える生命線となっているのが実態です。特に、中山間地域の高齢農家にとっては、耕作放棄地の発生を防ぐ上で補助金が不可欠な役割を果たしています。このため、「補助金漬け」という一括りの批判は、日本の農業が抱える複雑な実態を見えにくくしてしまう危険性があります。

農家儲からない現実:時給換算の衝撃データ

補助金依存の背景には、日本の農家が直面する厳しい経済的現実があります。農林水産省の調査や民間の試算によると、多くの農家は年間所得が低く、労働時間で割ると時給換算で非常に厳しい状況であることがわかります。

稲作農家の実質時給10円問題

米の価格が低迷する中、稲作農家は大規模化や効率化を進めてもなお、十分な所得を得られないケースが多々あります。ある試算では、稲作農家の実質的な時給が10円にも満たないと指摘されており、これは衝撃的な数字です¹。この低収益性が、後継者不足や高齢化を加速させる経済的要因の一つとなっています。

後継者不足・高齢化の経済的要因

農家の平均年齢は上がり続け、後継者不足は深刻な問題です。この背景には、「農業では食べていけない」「先が見えない」といった経済的な不安があります。若者が農業を魅力的な職業として選ぶためには、補助金に依存するのではなく、自立して安定的に収益を上げられる経営モデルを確立することが不可欠です。

農家補助金漬けの意味と批判の背景

「農家は補助金漬けだ」という批判は、しばしば感情的に語られがちですが、その背景には複数の要因が複雑に絡み合っています。このセクションでは、なぜこのような批判が生まれるのか、その根本的な理由と、日本の農業政策が抱える構造的な問題を深掘りして解説します。

「補助金漬け」批判が生まれる理由

多くの一般消費者は、日本の農業が手厚い保護を受けているという漠然としたイメージを抱いています。しかし、その一方で「農家は儲からない」という現実をニュースなどで見聞きするため、「多額の税金が投入されているのに、なぜ農家の経営は苦しいままなのか?」という疑問が生まれます。

この矛盾が「補助金漬け」という言葉につながっているのです。

農家儲からない現実と時給換算の実態

農業の収益性は、天候や市場価格に大きく左右されるため、不安定なのが現実です。特に、稲作のような大規模な労力を必要とする品目では、補助金や米価が低い年には経営が赤字になることも珍しくありません。ある試算によると、稲作農家の実質時給はわずか10円程度になる場合もあり、これは農業の労働集約性と低収益性を象徴するデータです¹。こうした「儲からない現実」と、農業保護のための税金投入という二つの事実が、納税者の間で農業政策への不信感を生む一因となっています。

農業保護主義への納税者の疑問

農業保護主義は、食料安全保障や国土保全といった多面的な機能を維持するために重要とされています。しかし、そのために投入される税金が、本当に国民の利益に結びついているのかという疑問は根強く存在します。納税者は、なぜ「儲からない」農家を税金で支えなければならないのか、その妥当性について明確な説明を求めているのです。

農業保護主義vs市場原理の議論

日本の農業政策は、食料安全保障の観点から、国内生産を維持・強化するための農業保護主義を基本としてきました。しかし、TPPなどの貿易自由化の流れが加速する中で、安価な海外農産物との競争にさらされ、日本の農業は大きな転換期を迎えています。この状況で、市場原理を重視する声が「補助金漬け」批判をさらに強めているのです。

TPP・貿易自由化が農業政策に与える影響

TPP(環太平洋パートナーシップ協定)をはじめとする貿易自由化は、関税の撤廃や引き下げを通じて、海外からの安価な農産物の流入を促進します。これにより、国内農産物は国際的な価格競争に直面し、国内生産の維持が困難になる可能性があります。この脅威に対抗するため、補助金による国内農業の保護はますます重要となりますが、同時に「いつまでも保護に頼るのか」という市場原理からの批判も高まっています。

食料安全保障と国際競争力のバランス

農業政策における最大の課題は、食料安全保障と国際競争力のバランスをどう取るかという点です。食料安全保障は、自国で必要な食料を安定的に供給する国家的な義務であり、そのために一定の保護は不可欠です。しかし、過度な保護は国際競争力を低下させ、自立的な農業経営体の育成を妨げるリスクもはらんでいます。

海外比較から見る日本の農業政策

日本の農業政策を考える上で、海外との比較は不可欠です。主要な海外の農業大国も、自国の農業を保護するための補助金制度を持っていますが、その支援の仕組みや内容は日本とは異なります。

OECD諸国の農業補助金制度との違い

OECD(経済協力開発機構)が発表する**生産者支援推計(PSE)**という指標を用いると、農業産出額に対する補助金等の割合を国際的に比較できます。このデータを見ると、日本の農業保護水準は決して突出して高いわけではないことがわかります。しかし、支援の形式は、市場価格を支えるような政策が多く、直接的な所得補償や環境保全への支援に重点を置く欧米諸国とは異なる側面を持っています。

EU・アメリカの農業支援策との比較

EUの共通農業政策(CAP)や米国の農業法は、多額の予算を投じて農業を支援していますが、その内容は、農家への直接支払い(所得補償)や、環境保全型農業への助成、若手農家の育成など、多岐にわたります。特に、EUのCAPは「緑化」や「クロスコンプライアンス」といった環境基準を支援の条件に含めており、単なる生産性の向上だけでなく、環境保全という目的を明確に打ち出しているのが特徴です。こうした海外の事例と比較することで、日本の農業政策がどのような特徴を持ち、どのような課題を抱えているのかを客観的に理解できます。

農家補助金漬けの実態をデータで検証

「農家は本当に補助金漬けなのか?」という疑問に答えるためには、感情論ではなく客観的なデータでその実態を検証する必要があります。このセクションでは、国内外の統計データを参照しながら、日本の農業における補助金依存度の真実を明らかにします。

東京大学特任教授による「日本の農家は本当に補助金漬けなのか?」という疑問に対する学術的な解説動画です。農業所得に占める補助金の割合や、ヨーロッパとの比較データなど、客観的な視点から農業補助金の実態を分析しています。データに基づいた正確な理解を得たい方におすすめです。

OECD生産者支援推計(PSE)による国際比較

農業補助金の国際比較で最もよく用いられるのが、OECDが算出する**生産者支援推計(PSE:Producer Support Estimate)**です。これは、特定の国や地域の農産物の生産者に向けられる支援額の総計を、農業産出額に対する割合で示したもので、国際的な農業保護の水準を測る指標となります。

日本の農業産出額に対する補助金割合の真実

農林水産省のデータによると、日本のPSEは長年にわたってOECD平均を上回る傾向にあり、特に2000年代前半までは高い水準でした。しかし、近年はOECD平均に近い水準に収束しています。このデータは、日本の農業が手厚い保護を受けていることを示唆する一方で、「補助金漬け」という批判が必ずしも現在の状況を正確に反映しているわけではないことを物語っています。

欧米諸国との支援水準比較データ

EUやアメリカも巨額の農業予算を投じていますが、その支援の仕組みは日本と異なります。PSEのデータで見ると、日本の農業支援額の多くは、価格を直接的に支える「市場価格支持」が占めていました。しかし、近年は直接支払いや環境保全型農業への支援など、より効率的で透明性の高い支援策への移行が進んでいます。これは、EUの共通農業政策(CAP)など、欧米が先行してきた支援方式に近づきつつあることを示しています。

農業補助金依存度の統計分析

日本の農業における補助金依存度をより深く理解するためには、マクロなデータだけでなく、ミクロな視点での分析も重要です。農家は一律に補助金を受けているわけではなく、品目や地域、経営規模によってその依存度は大きく異なります。

品目別・地域別の補助金受給実態

補助金は特定の品目や地域に集中する傾向があります。たとえば、米や麦、大豆などを対象とした経営所得安定対策や、中山間地域を対象とした中山間地域等直接支払交付金などは、特定の農家にとって重要な収入源となっています。これらの補助金がなければ、生産の維持が困難になる地域や品目も少なくありません。

農家規模別の補助金依存状況

大規模な農業法人は、補助金に頼らずとも市場で競争できる経営力を持ちつつある一方、小規模な兼業農家や高齢農家にとっては、補助金が経営を支える生命線となっているのが実態です。特に、中山間地域の高齢農家にとっては、耕作放棄地の発生を防ぐ上で補助金が不可欠な役割を果たしています。このため、「補助金漬け」という一括りの批判は、日本の農業が抱える複雑な実態を見えにくくしてしまう危険性があります。

農家儲からない現実:時給換算の衝撃データ

補助金依存の背景には、日本の農家が直面する厳しい経済的現実があります。農林水産省の調査や民間の試算によると、多くの農家は年間所得が低く、労働時間で割ると時給換算で非常に厳しい状況であることがわかります。

稲作農家の実質時給10円問題

米の価格が低迷する中、稲作農家は大規模化や効率化を進めてもなお、十分な所得を得られないケースが多々あります。ある試算では、稲作農家の実質的な時給が10円にも満たないと指摘されており、これは衝撃的な数字です¹。この低収益性が、後継者不足や高齢化を加速させる経済的要因の一つとなっています。

後継者不足・高齢化の経済的要因

農家の平均年齢は上がり続け、後継者不足は深刻な問題です。この背景には、「農業では食べていけない」「先が見えない」といった経済的な不安があります。若者が農業を魅力的な職業として選ぶためには、補助金に依存するのではなく、自立して安定的に収益を上げられる経営モデルを確立することが不可欠です。

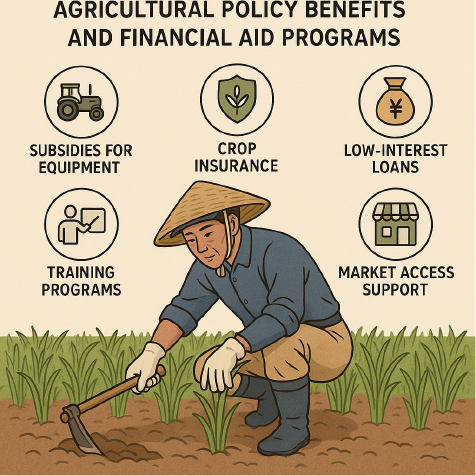

農業補助金制度の種類と一覧【2025年最新】

日本の農業補助金制度は多岐にわたり、新規就農者から既存のベテラン農家まで、それぞれの目的や段階に応じた様々な支援策が用意されています。ここでは、2025年時点の最新情報を踏まえ、主要な補助金制度を目的別に解説します。

新規就農支援制度の要件と申請方法

新規で農業を始める人には、初期投資や生活費を支援する制度が重要です。これらは「就農するまでの準備期間」と「経営を始めた直後」の2段階で支援する仕組みとなっています。

新規就農者向けの補助金制度について、実際の申請経験者が詳しく解説している動画です。令和4年度から変更された経営開始資金や経営発展支援事業の申請のポイント、担当者から突っ込まれやすい部分についても実体験を基に説明されています。新規就農を検討している方は、申請前にぜひご覧ください。

農業次世代人材投資資金の条件詳細

「農業次世代人材投資資金」は、若者が農業を始める際の経済的な不安を軽減するための制度です。

- 就農準備資金(準備型)の申請手順: 農業大学校や研修機関等で学ぶ期間中、最長2年間、月額12.5万円が交付されます。申請には、研修計画や研修先の情報が必要です。

- 経営開始資金(経営開始型)の交付要件: 独立・自営で農業経営を開始した直後の経営が不安定な時期に、最長5年間、年間最大150万円が交付されます。交付を受けるには、認定新規就農者として認められ、「青年等就農計画」を作成する必要があります。

- 経営発展支援の融資活用方法: 農業次世代人材投資資金の交付終了後も、経営を安定・発展させるための設備投資などには、青年等就農資金などの無利子融資制度を活用することができます。

認定新規就農者制度のメリット

認定新規就農者制度は、新規で農業を始める人が経営計画を作成し、市町村から認定を受ける制度です。この認定を受けることで、上記の農業次世代人材投資資金をはじめ、様々な支援策を利用できるようになります。特に、無利子で融資を受けられる「青年等就農資金」や、経営所得安定対策への加入が可能になる点は大きなメリットです。

既存農家向け補助金制度

長年農業を営んでいる農家向けには、生産の安定化や多角化を支援するための補助金が用意されています。

経営所得安定対策の仕組み

経営所得安定対策は、米や麦、大豆などの主要な作物の価格変動リスクに対応し、農家の経営を安定させるための制度です。

- 畑作物直接支払交付金(ゲタ対策)の詳細: 対象となる作物の生産費と販売価格の差額を補填することで、安定した収入を確保します。

- 収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)の活用法: 自然災害などで収穫量が減り収入が大きく減少した場合、その影響を緩和するために交付金が支払われます。

中山間地域直接支払交付金

中山間地域直接支払交付金は、傾斜地が多く農業生産条件が不利な中山間地域を対象に、農業生産や多面的機能の維持を支援する制度です。

- 対象地域と単価設定の仕組み: 勾配などの条件を満たす地域で、集落協定を締結して共同で農業生産活動を行うことが交付要件となります。単価は、田んぼや畑の条件によって異なります。

- 協定締結と活動要件: 地域ぐるみで農地の維持管理や水路の清掃などを行うことが求められます。

多面的機能支払いの活用法

多面的機能支払いは、農地や水路の維持管理など、地域の共同活動を支援する制度です。

- 農地維持支払いと資源向上支払いの違い:

- 農地維持支払い: 農地や水路等の基礎的な維持管理を支援します。主に、草刈りや簡単な補修などが含まれます。

- 資源向上支払い: 農地の質や地域資源の向上に資する活動を支援します。水路の大規模な改修や、農村景観の保全活動などが含まれます。

- 地域共同活動の具体例: 地域の話し合いで計画を立て、協定に基づいて農道や水路の補修、鳥獣害防止柵の設置などを行います。

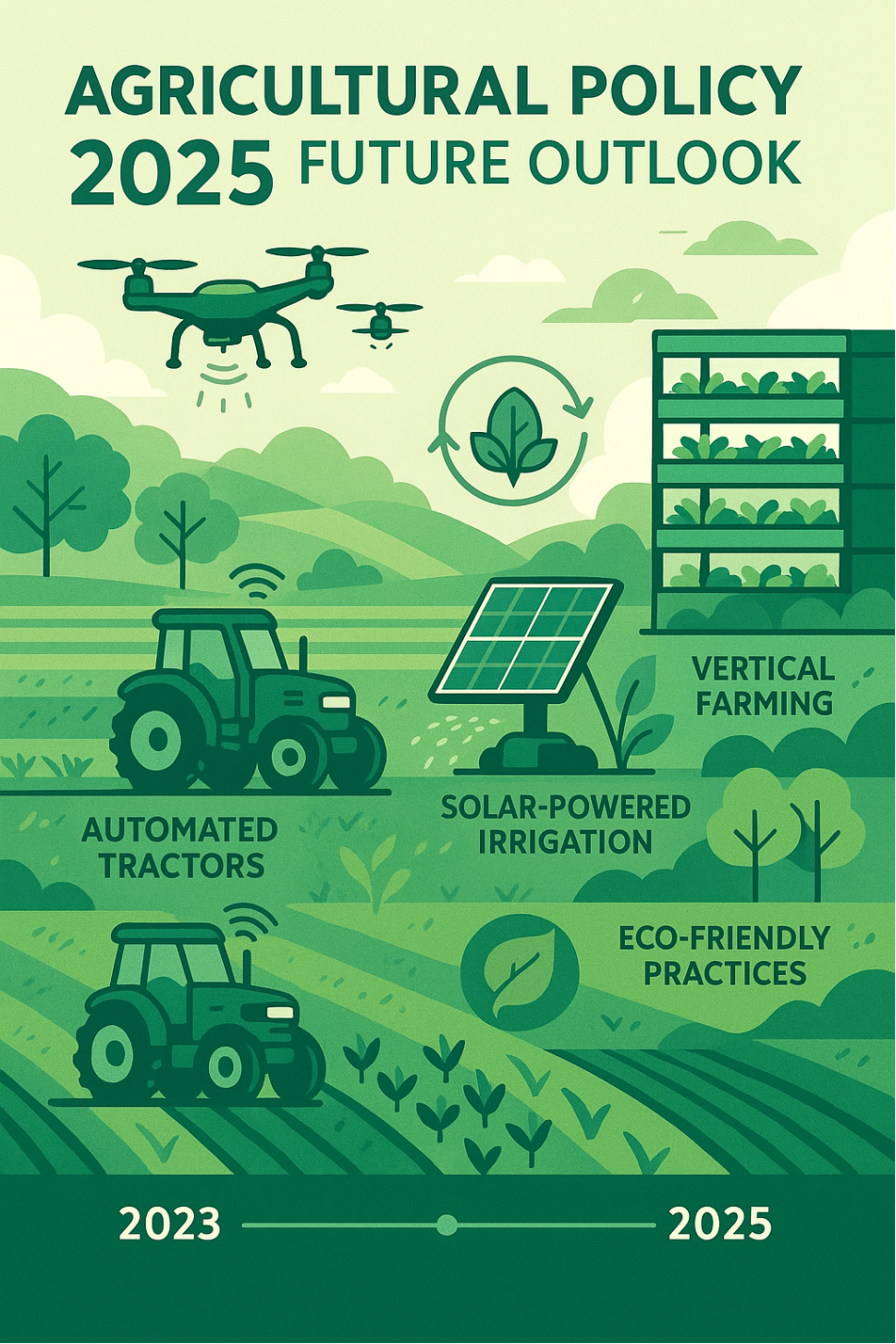

スマート農業補助金2025の最新情報

農業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するため、スマート農業技術の導入を支援する補助金も拡充されています。

IoT・ドローン導入支援制度

スマート農業実証プロジェクトへの参加や、ドローン、自動操舵システムといった技術の導入費用に対して支援が受けられます。これにより、農作業の省力化や効率化を図り、経営改善につなげることが可能です。

省力化技術への投資支援

農地利用効率化等支援交付金や担い手確保・経営強化支援事業などを活用することで、高機能な農業機械や省力化技術の導入に対する支援を受けることができます。これにより、労働力不足を補い、生産性の向上を目指します。

補助金依存のリスクと問題点

日本の農業をめぐる「補助金漬け」という批判には、補助金に依存することによる潜在的なリスクと問題点も含まれています。このセクションでは、補助金がもたらす経営上の脆弱性や、制度そのものが抱える構造的問題について掘り下げていきます。

補助金依存による経営の脆弱性

補助金は農家の経営を一時的に支える有効な手段ですが、それに過度に依存すると、経営体そのものが脆弱になるリスクがあります。

実際の新規就農者が自ら補助金を打ち切った理由について解説した貴重な動画です。補助金受給に伴う半年に一度の会議の実態や、当初計画と現実のギャップについてリアルな体験談が語られています。補助金依存のリスクを理解する上で非常に参考になる内容です。

政策変更リスクと経営安定性への影響

補助金制度は、数年ごとに見直しや変更が行われるのが一般的です。もし経営の大部分を特定の補助金に頼っている場合、その制度が廃止されたり、交付条件が厳しくなったりすると、経営基盤が大きく揺らぐことになります。自力で収益を上げられない構造になっていると、政策変更がそのまま経営危機に直結する危険性があるのです。

自立的経営力の低下問題

補助金は、ときに「頑張らなくても収入がある」というインセンティブを生み、経営者が自ら生産性の向上やコスト削減、販路開拓といった経営努力を怠る原因になることがあります。これにより、本来であれば身につくはずの自立的経営力が育たず、恒常的に補助金に頼らざるを得ない体質になってしまう問題が指摘されています。

返還条件と失敗事例から学ぶ注意点

特に新規就農者向けの補助金制度には、厳しい返還条件が付いているものもあります。これらの条件を理解せず、安易に補助金に飛びつくと、後で大きな負担を負うことになります。

新規就農支援金の返還事例と原因分析

「農業次世代人材投資資金」などの新規就農支援金には、「交付期間中に経営をやめた場合」や「計画通りに所得が上がらなかった場合」などに返還が求められるケースがあります。失敗事例の多くは、事前の計画が甘かったり、経営の厳しさを十分に認識していなかったりすることが原因です。補助金は無償の助成金ではなく、あくまでも計画達成のための「投資」であるという意識が重要です。

設備投資補助金の適正利用要件

農業機械や施設の導入を支援する補助金は多岐にわたりますが、多くの場合、導入した設備を一定期間使用し続けることが義務付けられています。もし途中で事業を中止したり、設備を売却したりすると、補助金の返還を求められることがあります。

農業補助金制度の構造的問題

補助金制度そのものが抱える問題も無視できません。

申請手続きの複雑さと事務負担

多くの補助金制度は、申請書類が複雑で、手続きに多くの時間と労力がかかります。特に小規模な個人農家にとっては大きな事務負担となり、申請を諦めてしまうケースも少なくありません。この複雑さが、必要な農家に情報が行き渡らない原因の一つとなっています。

補助金格差による経営体間の不平等

補助金は、主に大規模経営体や集落協定を組んだグループに重点的に配分される傾向があります。これにより、同じ地域で農業を営んでいても、補助金を受けられる農家とそうでない農家との間で不平等が生じ、農業経営の二極化が進む要因にもなり得ます。

農業自立の方法と経営改善戦略

「補助金漬け」という批判から脱却し、持続可能な農業経営を築くためには、補助金に頼らない自立的な経営戦略を立てることが不可欠です。このセクションでは、農業経営を改善するための具体的な方法と成功事例を紹介します。

補助金なし農業経営の成功事例

補助金に依存せず、市場で勝負している農家は少なくありません。彼らが成功した鍵は、付加価値の向上と効率化にあります。

農業経営の「経営」部分に焦点を当て、直売率99%超えを達成した成功事例について解説した動画です。農作業に追われがちな農家が見落としやすい経営改善のポイントや、補助金に頼らない自立経営の具体的な方法について学べます。

大規模化・効率化による生産性向上事例

高収益を上げている大規模農家は、最新のスマート農業技術を導入し、人件費や労力を徹底的に削減しています。例えば、GPSを活用した自動操舵トラクターやドローンによる農薬散布、収穫ロボットなどを導入し、生産効率を劇的に向上させることで、コスト競争力を高めています。

付加価値向上による収益性改善事例

一方で、小規模でも成功している農家は、単に作物を作るだけでなく、そこに付加価値を加えています。例えば、農薬や化学肥料を使わない有機農業に特化したり、特定のブランド米を開発したりすることで、高価格帯の市場を開拓しています。

6次産業化による付加価値向上

6次産業化は、農業(1次産業)が加工(2次産業)や流通・販売・サービス(3次産業)までを一体的に行うことで、所得向上を目指す戦略です。

加工・直販事業の立ち上げ方法

収穫した野菜を加工してピクルスやジャムにして販売したり、米を米粉パンにして販売したりする事例が増えています。これにより、規格外品を有効活用できるほか、生産から販売までを自社で行うことで、収益率を大幅に向上させることが可能です。

農業体験・観光農園の展開戦略

都市近郊の農家では、観光農園や農業体験イベントを開催し、消費者と直接交流するビジネスも人気です。これにより、単なる作物の販売だけでなく、農業そのものの魅力を提供することで収益の多角化を図っています。

直販・EC販売での販路拡大術

中間業者を通さずに直接消費者に販売することで、収益を最大化する方法です。

小規模事業者持続化補助金の活用法

ECサイトの構築やオンライン広告の出稿などには、小規模事業者持続化補助金が活用できます。これにより、初期費用を抑えつつ、直販体制を構築することが可能です。

デジタルマーケティングによる顧客獲得

SNS(Instagram、Xなど)やブログ、YouTubeなどを活用して、農園の様子やこだわり、作物の魅力を発信することで、全国にファンを作り、安定した顧客を獲得する戦略が有効です。

農業経営改善の具体的手順

自立経営を目指すには、まず自身の経営状況を客観的に把握することが第一歩です。

農業経営を持続させるための重要なポイントについて、農業学校の専門家が解説している動画です。経営の多様性から共通する成功要因まで、農業経営の基本的な考え方を学ぶことができます。自立した農業経営を目指す方にとって必見の内容です。

経営分析による問題点の洗い出し方法

農林水産省が提供する「農業経営指標分析プログラム」などを活用し、自分の経営状況を数字で可視化します。収益性、効率性、労働生産性などを詳細に分析することで、どこに改善の余地があるのかを明確にできます。

収益性・効率性・安全性の改善策

分析結果に基づき、具体的な改善策を立てます。例えば、低採算の品目をやめる、高単価の作物に切り替える、作業の無駄をなくす、安全性を高めるためにHACCPを導入するなどです。

認定農業者制度を活用した経営安定化

認定農業者制度は、農業経営改善計画を作成し、市町村から認定を受けることで、低利融資や税制優遇といった様々な支援を受けられる制度です。補助金に頼らない経営改善の第一歩として活用できます。

農業政策2025と今後の展望

日本の農業は、食料安全保障、環境問題、後継者不足といった多くの課題に直面しています。2025年以降、これらの課題に対応するため、農業政策は大きな転換期を迎えています。

令和7年度農業予算の重点項目

農林水産省の令和7年度予算案では、特に以下の項目に重点が置かれています。

- みどりの食料システム戦略への投資: 環境負荷を低減し、持続可能な農業を推進するため、有機農業や化学肥料・農薬の使用削減に取り組む農家への支援が強化されます。

- DX推進による農業変革支援: スマート農業技術の社会実装を加速させるための予算が大幅に拡充されます。データ活用、自動化、省力化技術への投資が支援され、農業の生産性向上と競争力強化が目指されます。

食料安全保障と農業の役割

国際情勢の不安定化や気候変動の激化により、食料安全保障の重要性は増しています。

- 食料自給率向上への政策転換: 食料自給率を向上させるため、国内での生産拡大を促す政策が強化される可能性があります。特に、食料危機への備えとして、平時からの備蓄や、飼料自給率の向上などが重要視されます。

- 国産農産物の競争力強化策: 単に生産量を増やすだけでなく、国際市場でも通用する高品質な国産農産物のブランド化や輸出支援に力が入れられます。

後継者不足・高齢化対策の新施策

農業の担い手を確保・育成するための新しい施策も導入されます。

- 雇用就農資金による人材確保支援: 農業法人などが従業員を雇用する際に利用できる補助金制度が設けられることで、多様な人材が農業分野に参入しやすい環境が整備されます。

- 農地中間管理機構による集約化推進: 耕作放棄地が増加する中、農地を借り上げて担い手農家に貸し付ける農地中間管理機構の役割が強化され、農地の集約化と効率的な利用が推進されます。

環境保全型農業への転換支援

消費者の環境意識の高まりを受け、持続可能な農業への転換が加速します。

- 環境保全型農業直接支払交付金の拡充: 化学肥料や化学合成農薬の使用を低減する取り組みを行う農家への支援が拡大されます。

- 有機農業推進のための新制度: 有機農業への転換を促すための新しい認証制度や技術支援が整備され、有機農産物の生産量増加が目指されます。

よくある質問(FAQ)

農家は本当に補助金漬けなのか?

データで見る補助金依存度の実態

OECDのデータによると、日本の農業は他の先進国と比較して保護水準が高い時期もありましたが、近年は平均的な水準に近づいています。また、補助金はすべての農家が一律に受給しているわけではなく、品目や地域、経営規模によって依存度は大きく異なります。

海外との比較から見える真実

EUやアメリカも巨額の補助金を農業に投じていますが、その目的や仕組みは異なります。日本の補助金は価格支持的な側面が強かったのに対し、欧米では所得補償や環境保全への支援が主流です。

補助金を受けずに農業経営は可能か?

自立経営の成功パターン分析

可能です。実際に補助金に頼らず成功している農家は、大規模化によるコスト削減や、6次産業化による付加価値向上、ECサイトや直販による販路拡大などの戦略を組み合わせて、安定した収益を上げています。

規模拡大と効率化による収益確保

小規模な農家でも、高付加価値作物に特化したり、スマート農業技術を活用して作業を効率化したりすることで、収益を確保できるケースが増えています。

海外の農業補助金制度との違いは?

EU共通農業政策(CAP)との比較

CAPは、食料生産の安定、環境保全、農村地域の維持という多角的な目的を持っており、直接支払いという形で農家に所得を補償する仕組みが中心です。

米国農業法との支援体系の違い

米国の農業法は、生産者が市場価格の変動から保護されるための保険制度や、環境保全活動への支援に重点を置いています。

新規就農者が知るべき補助金制度は?

就農段階別の支援制度活用ガイド

新規就農者は、まず「農業次世代人材投資資金」や「青年等就農資金」といった生活費や初期投資を支援する制度を検討すべきです。経営が安定した後は、「スマート農業補助金」や「6次産業化補助金」などを活用して事業を拡大していくのが一般的です。

申請時期と手続きの注意点

各制度には申請期間や要件が細かく定められています。まずは市町村や地域の農業改良普及センター、JAなどに相談し、最新の情報を確認しながら計画的に準備を進めることが重要です。

農業自立と持続可能経営を目指して行動を起こそう

「農家は補助金漬け」という批判は、単純な善悪二元論では語れない、日本の農業が抱える複雑な構造的問題を浮き彫りにしています。しかし、この問題は決して解決できないものではありません。補助金に頼る体質から脱却し、自立的で持続可能な経営を目指すには、まず行動を起こすことが不可欠です。

補助金脱却への具体的ステップ

経営分析と改善計画の策定方法

- 農業経営指標分析プログラムの活用: 自分の経営状況を数字で客観的に把握することから始めましょう。

- 損益分岐点分析による経営判断: どのくらいの売上があれば赤字にならないのかを把握し、価格設定や生産量などの経営判断に役立てます。

技術革新による競争力強化

- スマート農業技術の段階的導入: 全てを一気に導入するのではなく、自身の経営規模や作物に合った技術から段階的に導入を検討しましょう。

- 省力化機械による生産性向上: ドローンや自動操舵トラクターなど、人手不足を補い、作業を効率化する機械に投資します。

多角化経営によるリスク分散

- 複合経営への転換戦略: 複数の品目を栽培したり、農産物の加工・販売を組み合わせることで、特定の品目の価格変動リスクを分散させます。

- 農業関連事業への展開方法: 観光農園や農業体験、農泊事業など、農業を核とした関連ビジネスを展開することで、収益の柱を増やします。

農林水産省の相談窓口と支援体制

一人で悩まず、専門家の力を借りることが重要です。

農業経営相談所の活用方法

各地域にある農業経営相談所では、経営改善計画の策定や補助金制度の活用について専門家が無料で相談に乗ってくれます。

地域農業改良普及センターとの連携

技術的な課題や新品種の導入、栽培方法の改善など、農業技術に関する相談は、地域の農業改良普及センターが窓口となります。

認定農業者制度を活用した経営安定化

農業経営改善計画書の作成ポイント

認定農業者になるには、農業経営改善計画書を作成し、市町村の認定を受ける必要があります。これは、自社の経営を客観的に見つめ直し、将来のビジョンを明確にする良い機会になります。

低利融資・税制優遇措置の活用法

認定農業者となることで、日本政策金融公庫のスーパーL資金などの低利融資制度を利用できたり、税制上の優遇措置を受けられたりするメリットがあります。

JA(農業協同組合)との連携強化

営農指導・技術支援の活用

JAは、組合員に対して営農指導や技術支援、情報の提供を行っています。地域の最新情報や栽培技術のトレンドを知る上で、JAとの連携は非常に重要です。

販売・流通における協力体制構築

JAの販売ネットワークを活用することで、個別の農家が自力で販路を確保するよりも、安定した販売先を確保できる場合があります。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。