近年、「食の安全」や「環境問題」への関心の高まりから、有機農業が注目を集めています。しかし、有機農産物はまだ身近な存在とは言えず、「なぜ高いの?」「どこで買えるの?」といった疑問や、「本当に体によいの?」といった不安を感じている方も少なくないでしょう。また、有機農産物を生産・販売する事業者の方々も、「消費者は何を求めているのか」「どうすればもっと広がるのか」と日々頭を悩ませているかもしれません。

本記事では、そんな有機農業に対する消費者意識を徹底的に深掘りします。最新の調査データに基づき、消費者の購買行動や価格受容性、購入障壁となっている品揃えや認知度の課題を詳しく解説。さらに、消費者の健康志向やSDGs意識といった深層にある動機や価値観に迫ります。

この記事を読むことで、消費者のリアルな声や行動パターンを正確に理解し、ご自身の事業戦略や政策立案、あるいは日々の購買選択に活かすことができるでしょう。有機農産物の普及に向けた具体的なヒントや、効果的なマーケティング戦略、さらには地域振興の成功事例まで、多角的な視点から「有機農業の今と未来」を考えるための羅針盤となるはずです。

もし、これらの情報を知らずにいると、消費者ニーズとのズレからビジネスチャンスを逃したり、効果的な普及策を打ち出せなかったりする可能性があります。結果として、持続可能な食と農業の未来を築く上での貴重な機会を失ってしまうかもしれません。ぜひ本記事で、有機農業を取り巻く消費者意識の全貌を把握し、より良い未来への一歩を踏み出しましょう。

目次

イントロダクション:有機農業 消費者意識とは?背景動機と市場注目ポイント

有機農業に対する消費者意識のポイントは以下の通りです。

- 有機農業に対する消費者の認識や行動パターンを深く理解できる

- 最新のトレンドや調査結果から、消費者のリアルな声を知ることができる

- ビジネス戦略、政策立案、学術研究など多角的な視点から有機農業市場への理解が深まる

この項目を読むと、オーガニック市場の現状と将来性を把握でき、事業戦略や政策策定に役立てるなどのメリットを感じられます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、消費者ニーズとのズレが生じ、効果的なアプローチが難しくなるなどの失敗をしやすくなるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

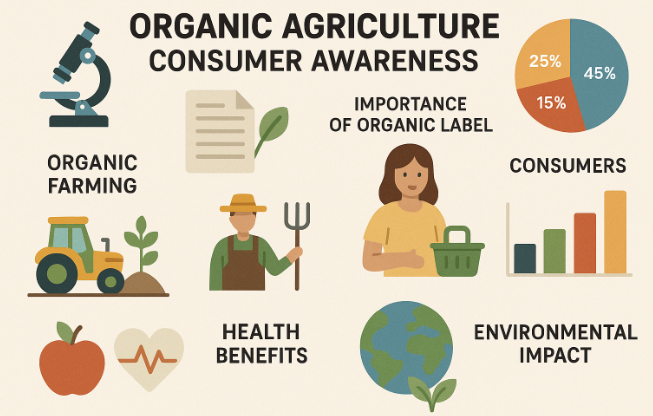

消費者意識の定義と重要性

有機農業における消費者意識とは、消費者が有機農産物や有機農業に対して抱く認識、評価、態度、そしてそれが購買行動にどう影響するかを指します。安全・安心への希求、環境保護への関心、健康志向の高まりなど、多様な要因が複雑に絡み合い、消費者の選択を左右します。この意識を深く理解することは、有機農業の普及、市場拡大、そして持続可能な社会の実現に不可欠です。

「有機農業 消費者意識 調査」最新トレンド

主要調査機関・統計の概要

有機農業に対する消費者意識は、さまざまな調査機関によって継続的に調査されています。

| 調査機関/統計 | 概要 |

| 農林水産省 | 「みどりの食料システム戦略」推進のため、有機農業に関する国民の意識調査や消費動向調査を定期的に実施。政策立案の基礎データとして活用されています。 |

| 民間シンクタンク・調査会社 | 消費者の購買行動、価格受容性、認知度など、よりビジネスに特化した詳細な市場調査レポートを公開しています。 |

| 大学・研究機関 | 農業経済学、消費者行動論の観点から、有機農業の普及要因や消費者心理に関する学術的な調査研究を行っています。 |

2018年以降の意識変化サマリー

2018年以降、消費者の有機農業に対する意識は徐々に変化しています。特に、SDGs(持続可能な開発目標)への関心の高まりや、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる健康意識の向上などが影響を与えています。

- 健康志向の加速: 食の安全に加え、免疫力向上や体質改善など、より積極的な健康効果を有機食品に求める消費者が増加しています。

- 環境意識の高まり: 気候変動や生物多様性への関心から、環境負荷の少ない有機農業を支持する「エシカル消費」の動きが加速しています。

- 情報源の多様化: 従来のメディアに加え、SNSやインフルエンサーからの情報が購買行動に与える影響が大きくなっています。

- 若年層の関心向上: 若年層の間でも、環境問題や社会貢献への意識が高まり、有機食品への関心を持つ層が増加傾向にあります。

ビジネス・政策・研究における注目理由

有機農業に対する消費者意識は、多岐にわたる分野で注目されています。

- ビジネス: 消費者ニーズを把握することで、有機農産物の商品開発、マーケティング戦略、販路開拓を最適化し、売上向上と持続可能な事業運営に繋げられます。

- 政策: 消費者理解を深めることで、「みどりの食料システム戦略」のような政策がより実効性の高いものになります。有機農業の普及、国民の健康増進、環境保全といった目標達成に向けた効果的な施策立案が可能になります。

- 研究: 消費者行動の背景にある心理や社会経済的要因を分析することで、有機農業の発展に貢献する新たな知見や理論を構築できます。これは、将来的な政策提言やビジネスモデルの構築にも寄与します。

消費者意識調査データで見る実態&属性別動向

消費者意識調査データで見る実態&属性別動向のポイントは以下の通りです。

- 有機農産物の購入者の具体的な属性や行動パターンが把握できる

- 年代、地域、所得、ライフスタイルといった多様な視点から消費者の傾向を理解できる

- どこで、どのくらいの頻度で購入されているのかといった実態が明らかになる

この項目を読むと、ターゲット顧客の解像度が高まり、より精密なマーケティング戦略や販路開拓に繋がるメリットがあります。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、誤ったターゲット設定や非効率なアプローチを招き、事業の機会損失に繋がるデメリットがあるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

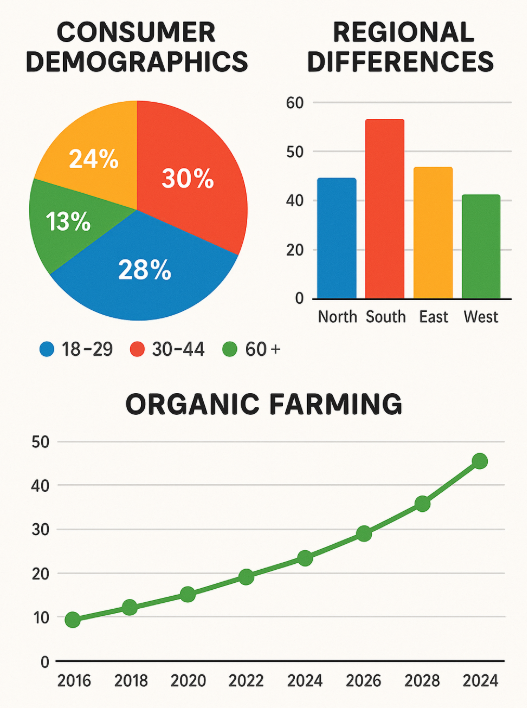

年代別・地域別の消費者意識差(有機農業 消費者 年齢層別/地域差)

年代別購入率と動機比較

年代によって有機農産物の購入率や購買動機には顕著な差が見られます。

| 年代層 | 購入率傾向 | 主な購買動機 |

| 20代~30代(若年層・子育て世代) | 環境意識の高さから関心を持つ層が増加傾向。SNSでの情報収集も活発。子どもの食の安全への意識から購入に至るケースも多い。 | 食の安全・安心(特に子ども向け)、環境・エシカル消費への関心、SNSでの情報共有 |

| 40代~50代(ミドル層・健康意識層) | 家庭の食卓を担うことが多く、健康や食の安全への意識が最も高い層。自身の健康維持や家族の健康を考えて購入する傾向が強い。 | 健康維持・増進、食の安全・安心、食材へのこだわり、質の良いものを求める意識 |

| 60代以上(シニア層・安心志向層) | 健康への意識が高く、長年の食習慣から品質を重視する傾向。価格よりも「安心」や「信頼」を優先する傾向が見られる。 | 健康寿命の延伸、食の安全性、生産者への信頼、昔ながらの製法への共感 |

都市部 vs. 農村部の購買行動傾向

居住地域によっても有機農産物の購買行動には特徴があります。

- 都市部:

- 購買行動: 有機専門スーパー、百貨店、ECサイト、定期宅配サービスなどを利用する傾向が高いです。情報感度が高く、トレンドに敏感な層が多いです。価格よりも利便性やブランドイメージを重視する傾向が見られます。

- アクセス性: 有機農産物を扱う店舗やサービスが多いため、選択肢が豊富です。

- 課題: 新鮮さや生産者との繋がりを感じにくい場合があります。

- 農村部:

- 購買行動: 直売所や道の駅、地元のスーパーでの購入が多いです。生産者との直接の繋がりを重視する傾向があります。

- アクセス性: 有機農産物を扱う店舗が限定的である反面、生産者との距離が近く、新鮮な農産物を手に入れやすい環境にあります。

- 課題: 品揃えが限られることや、流通網の整備が十分でない場合があります。

所得階層・ライフスタイルで異なる消費者属性(有機農業 消費者 属性)

高所得層の購買特性

高所得層は有機農産物の主要な購買層の一つです。彼らの購買特性は以下の通りです。

- 品質と価値の重視: 価格よりも品質、安全性、生産背景、ブランド価値を重視します。

- 健康とウェルネスへの投資: 有機食品を健康やウェルネスへの投資と捉え、積極的に購入します。

- エシカル消費への関心: 環境負荷の低減や社会貢献といったエシカルな側面を重視し、持続可能な選択を意識します。

- 定期購入・宅配サービスの利用: 時間的制約があるため、利便性の高い定期宅配サービスやオンライン購入を好む傾向があります。

若年層・ファミリー層の意識パターン

若年層、特に子育て中のファミリー層は、有機農業市場において注目すべき層です。

- 子どもの健康と安全: 子どものアレルギーや健康問題への関心から、食の安全性が高い有機農産物を選ぶ傾向が強まります。

- 情報収集と共感: SNSを通じて情報収集を行い、共感できる生産者のストーリーやブランドを支持します。

- 環境教育への意識: 子どもへの環境教育の一環として、有機農業や持続可能性について学ぶ機会を求めることがあります。

- 価格への意識: 高所得層に比べ、価格への意識が高い傾向にありますが、子どもの健康のためには投資を惜しまないという側面も持ち合わせます。

購買頻度・購買場所から読み解く実態(有機農業 消費者 購買頻度/購買場所)

主な購入チャネル別シェア(スーパー・直売所・EC)

有機農産物の購入チャネルは多様化しています。

| 購入チャネル | 特徴とシェア |

| スーパーマーケット | 最も一般的な購入場所であり、有機農産物の品揃えも増えています。日常的な買い物ついでに購入できる利便性が高いです。しかし、価格は高めに設定されている傾向があります。 |

| 直売所・道の駅 | 生産者から直接購入できるため、鮮度や安心感が高く、生産者の顔が見えるというメリットがあります。価格も比較的リーズナブルなことが多いですが、アクセスが限られる場合があります。 |

| ECサイト・オンラインストア | 近年急速に拡大しているチャネルです。全国各地の有機農産物を手軽に購入でき、定期購入サービスも充実しています。品揃えが豊富で、自宅に配送される利便性が魅力です。 |

| 定期宅配サービス(Oisix、大地を守る会など) | 毎週・隔週などで決まった曜日に有機野菜や加工品が自宅に届くサービス。計画的に有機食品を取り入れたい層に人気があります。品質や安全性への信頼が高い一方で、価格は高めです。 |

定期購入・サブスクリプションの動向

有機農産物の定期購入やサブスクリプションサービスは、利便性や継続的な利用を求める消費者から支持を得ています。

- 利用者の増加: 特に都市部の忙しい家庭や、継続的に高品質な有機農産物を取り入れたい層で利用が拡大しています。

- メリット: 計画的な食生活、買い物の手間削減、旬の食材が届く楽しみ、生産者支援への貢献意識など。

- 課題: 価格の高さ、届く食材の選択肢の少なさ、一時的な余剰発生など。

- 今後の展望: 消費者の多様なニーズに応えるため、内容のカスタマイズ性向上や、より手頃な価格帯のプラン提供が求められます。

消費者動機と価値観—なぜ選ぶ?価格も納得の理由

消費者動機と価値観—なぜ選ぶ?価格も納得の理由のポイントは以下の通りです。

- 消費者が有機農産物を選ぶ根源的な理由や価値観が理解できる

- 「安全・安心・健康」といった基本的なニーズから、環境やSDGsといった社会貢献意識まで、多角的な動機を把握できる

- 「価格が高い」という一般的な認識がある中で、なぜ消費者がその価格を受け入れるのか、その背景にある価値観が明らかになる

この項目を読むと、消費者の深層心理を理解し、単なる価格競争ではない、価値を訴求するマーケティング戦略を構築できるメリットがあります。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、消費者が有機農産物に何を求めているのかを見誤り、効果的なメッセージが伝わらず、購買に繋がらないという失敗を招くので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

安全・安心・健康志向が生む価値(有機農業 消費者 信頼)

食の安全性と健康効果への期待

有機農産物を選ぶ最大の動機の一つは、「食の安全性」と「健康への効果」に対する高い期待です。

- 安全性: 消費者は、有機農産物が化学合成農薬や化学肥料を使用せずに栽培されていることから、残留農薬のリスクが低く、より安全であると認識しています。特に、子どもを持つ親や健康に不安を抱える層にとって、この安全性は最も重要な選択基準となります。

- 健康効果: 農薬や化学肥料を使わないことで、作物が本来持っている栄養価が高く、健康維持や改善に繋がると期待されています。具体的な病気の予防や体調改善を目的として購入するケースも少なくありません。

- アレルギー・アトピー対応: 化学物質過敏症やアレルギーを持つ人々にとって、有機農産物は安心して食べられる選択肢として重宝されています。

認証マーク(有機JASなど)への信頼度

有機JASマークは、消費者が有機農産物を信頼し、安心して購入するための重要な手がかりです。

- 信頼の証: 有機JASマークは、国の定めた基準(有機JAS規格)に基づいて生産された農産物であることを示しており、消費者にとって客観的な信頼の証となります。

- 認知度の課題: しかし、マーク自体の認知度は依然として十分とは言えず、「なぜこのマークが必要なのか」「マークがあることで何が保証されるのか」といった具体的な理解が浸透しているとは言えません。

- 生産者の透明性: 消費者はマークだけでなく、生産者の情報や栽培方法の透明性にも関心が高まっています。生産履歴の公開や、生産者の顔が見える販売方法が信頼獲得に繋がります。

環境配慮・SDGs意識とエシカル消費の結びつき(有機農業 消費者 SDGs意識)

環境負荷低減・生物多様性保全の認識

有機農業が持つ環境負荷低減や生物多様性保全への貢献は、SDGs意識の高い消費者にとって重要な選択動機です。

- 環境への配慮: 有機農業は化学農薬や化学肥料を使用しないため、土壌や水源の汚染を防ぎ、生態系への負荷を軽減します。消費者は、自身の購買行動が環境保護に繋がることを意識しています。

- 生物多様性: 有機農業は、様々な生物が生息できる豊かな生態系を育むと認識されています。ミツバチや益虫など、生物多様性の保全に貢献する側面が、環境意識の高い消費者には評価されます。

- 持続可能な社会: 有機農業は、地球環境の持続可能性に貢献する農業として認識され、サステナブルな消費を志向する層からの支持を得ています。

エシカル消費トレンドとの親和性

エシカル消費(倫理的消費)とは、環境や社会に配慮した商品やサービスを選ぶ消費行動を指します。有機農業は、このエシカル消費のトレンドと非常に高い親和性を持っています。

- 社会貢献意識: 消費者は、有機農産物を購入することで、生産者の持続可能な取り組みや地域経済の活性化を支援していると感じることができます。

- 透明性とストーリー: 生産者の顔が見える関係性や、商品の背景にあるストーリー(生産者のこだわり、地域の特性など)は、エシカル消費を促す重要な要素となります。

- 企業の社会的責任(CSR): 企業が有機農産物を取り扱うことは、企業のCSR活動の一環と見なされ、消費者からの企業評価向上に繋がります。

価格受容性と価格弾力性の関係(有機農業 消費者 価格/価格弾力性)

「高い」と感じる価格帯と許容度

有機農産物は慣行農産物に比べて価格が高いと感じられることが多く、これが購買障壁となることがあります。

- 価格差の認識: 消費者は、有機農産物が慣行農産物より高価であると認識しており、その価格差に躊躇することがあります。

- 許容度の基準: しかし、安全性、健康、環境への配慮といった価値を重視する消費者にとっては、ある程度の価格差は許容範囲となります。特に、健康への投資と捉える層は、価格よりも品質を優先する傾向があります。

- 具体的な価格帯: アンケート調査では、「慣行農産物の1.5倍までなら許容できる」「2倍を超えると購入をためらう」といった具体的な価格帯が示されることがあります。

価格プロモーションが購買に与える影響

有機農産物の価格弾力性は、その商品が持つ付加価値によって異なります。

- 価格弾力性: 価格が変動した際に購買量がどの程度変化するかを示す指標です。有機農産物は、価格弾力性が比較的小さい(価格変動による購買量変化が少ない)と考えられます。これは、価格以外の価値(安全性、健康、環境)を重視する消費者が多いためです。

- プロモーション効果:

- 限定的な価格割引: 一時的な割引は新規顧客の獲得や購入頻度の向上に繋がる可能性がありますが、長期的な価格競争は品質への信頼を損なう恐れがあります。

- セット販売・定期購入割引: まとめ買いや継続利用を促すことで、顧客単価やLTV(Life Time Value)を向上させることができます。

- 価値訴求型のプロモーション: 単に価格を下げるだけでなく、「環境に優しい」「健康に良い」といった価値を強調することで、消費者の納得感を高め、価格以上の価値を訴求することが重要です。

購入障壁を突破する方法—品揃え不足・認知度不足への対策

購入障壁を突破する方法—品揃え不足・認知度不足への対策のポイントは以下の通りです。

- 有機農産物の普及を妨げる主要な要因である「品揃え不足」と「認知度不足」に対する具体的な解決策が学べる

- オンライン販売や宅配サービスの活用、スーパーマーケットや直売所での販売戦略など、多様なアプローチを理解できる

- 有機JAS認証の活用や透明性のある情報発信を通じて、消費者の信頼を獲得する方法がわかる

この項目を読むと、有機農産物の販売促進や市場拡大に向けた具体的な行動指針を得られるメリットがあります。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、販売チャネルの機会損失や消費者からの信頼不足に繋がり、持続的な成長が見込めなくなるデメリットがあるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

オンライン販売・宅配サービスで入手困難を克服(有機農業 消費者 購入障壁/品揃え不足)

ECプラットフォーム比較と利便性

オンライン販売は、有機農産物の「入手困難」という障壁を解消する有効な手段です。

| ECプラットフォームの種類 | 特徴と利便性 |

| 専門ECサイト(例:Oisix、大地を守る会など) | 有機・特別栽培農産物に特化しており、品揃えが豊富。生産者の情報や商品のストーリーが充実しており、品質への信頼度が高い。定期宅配サービスが充実しており、継続的な購入を促しやすい。 |

| 大手総合ECサイト(例:Amazon、楽天市場など) | 幅広い商品が揃い、日常の買い物と合わせて利用しやすい。ポイント制度や多様な決済方法があり、利便性が高い。有機農産物のカテゴリも増えているが、専門性に欠ける場合がある。 |

| 生産者直販サイト | 生産者が直接運営するため、鮮度が高く、価格も抑えられる場合がある。生産者の顔が見え、安心感がある。しかし、品揃えや配送体制は各農家によって異なり、安定供給が課題となることも。 |

定期宅配サービスの成功事例

有機農産物の定期宅配サービスは、消費者の利便性向上と安定的な供給を実現し、成功事例を多く生み出しています。

- Oisix(オイシックス): 多様な契約農家からの旬の有機野菜や食材を毎週届けるサービス。ミールキットなど加工品も充実させ、共働き世代のニーズを捉えています。生産者のこだわりや栽培方法を紹介することで、信頼感を醸成しています。

- 大地を守る会: 創業から長年にわたり有機農業を支援し、環境保全型農業を推進。安全性と品質にこだわり、独自の厳しい基準で選定された食材を提供しています。生産者と消費者をつなぐ交流イベントも積極的に開催し、コミュニティ形成にも貢献しています。

スーパーマーケット・直売所活用術と販路開拓(オーガニック市場 参入 方法)

店頭プロモーション・POP展開のポイント

スーパーマーケットや直売所での販売では、消費者の目を引き、購買意欲を高める店頭プロモーションが重要です。

- 視覚的訴求: 有機農産物の鮮度や美しさを際立たせる陳列方法を工夫します。カラフルな野菜や果物を並べ、視覚的に魅力をアピールします。

- POP(販売時点情報提供): 生産者の顔写真やメッセージ、栽培へのこだわり、おすすめの食べ方などを記載したPOPを設置します。消費者に安心感と共感を促し、商品の価値を伝えます。

- 試食・試飲: 実際に味を体験してもらうことで、有機農産物の美味しさを実感してもらい、購買に繋げます。

- 関連商品の提案: 有機野菜を使ったドレッシングや調味料など、関連商品を隣接して陳列することで、クロスセルを促進します。

地域直売所との連携モデル

地域直売所は、消費者と生産者が直接交流できる貴重な場であり、有機農業の販路拡大に重要な役割を果たします。

- 地産地消の推進: 地元で採れた新鮮な有機農産物を提供することで、地産地消を促進し、地域経済の活性化に貢献します。

- 生産者との交流: 消費者が生産者から直接話を聞くことで、商品の背景にあるストーリーやこだわりを知り、信頼感を深めることができます。

- 共同イベント開催: 収穫体験、農業体験、料理教室など、直売所と連携してイベントを開催することで、消費者とのエンゲージメントを高め、リピート購入を促します。

- 情報発信: 直売所のウェブサイトやSNSで、入荷情報や生産者の紹介、レシピなどを発信し、集客に繋げます。

情報源と信頼獲得方法—有機JAS認証/透明性PRのポイント(有機農業 消費者 信頼獲得方法)

認証ラベルの訴求方法

有機JAS認証ラベルは、消費者にとって信頼の証ですが、その価値を最大限に訴求することが重要です。

- マークの意味を解説: 「なぜ有機JASマークが必要なのか」「マークがあることで何が保証されるのか」を分かりやすく説明します。例えば、「化学合成農薬や化学肥料を原則使用せず、遺伝子組み換え技術も不使用であることを国が認証している」といった具体的な情報を伝えます。

- 認証取得のプロセス: 厳しい審査を経て認証が取得されるプロセスを伝えることで、商品の信頼性を強調します。

- 継続的な啓発: 店頭、ウェブサイト、SNS、イベントなどで、繰り返し有機JASマークの重要性を啓発し、認知度と理解度を高めます。

生産現場公開・ストーリーテリングの活用

生産現場の公開やストーリーテリングは、消費者の信頼獲得と共感を深める強力なツールです。

- 生産現場の公開: 農園の見学ツアー、ウェブサイトでの農作業風景の動画公開、SNSでの日々の記録など、生産現場を積極的に公開することで、消費者は商品の透明性と安全性を実感できます。

- 生産者のストーリーテリング: 生産者がなぜ有機農業に取り組んでいるのか、どのような想いを込めて作物を育てているのかといったストーリーを伝えます。苦労話やこだわり、喜びなどを語ることで、消費者は生産者に親近感を覚え、商品への愛着が深まります。

- 食育活動との連携: 学校や地域と連携し、子どもたちが農業体験を通じて食の大切さや有機農業の魅力を学ぶ機会を提供します。これにより、次世代の消費者の育成にも繋がります。

マーケティング戦略とターゲット設定—売上を伸ばすコツ

マーケティング戦略とターゲット設定—売上を伸ばすコツのポイントは以下の通りです。

- 有機農産物の販売を伸ばすための具体的なマーケティング戦略とターゲット設定の方法を習得できる

- 顧客をセグメンテーションし、それぞれのペルソナに合わせたメッセージを考案する重要性が理解できる

- 成功事例からブランディングや販路開拓のヒントを得て、自身の事業に応用できる

この項目を読むと、効率的かつ効果的なマーケティング活動を展開し、有機農産物の売上向上と持続的な成長を実現できるメリットがあります。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、誰に何を伝えたいのかが不明確になり、マーケティング費用が無駄になるだけでなく、市場での競争力を失うデメリットがあるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

ターゲット顧客セグメンテーション分析(有機農業 消費者意識 セグメント)

ペルソナ別マーケティングメッセージ

有機農産物の購買層は多様であり、それぞれのペルソナに合わせたマーケティングメッセージを発信することが重要です。

| ペルソナ例 | 主なニーズ | マーケティングメッセージ例 |

| 健康志向の主婦(40代) | 家族の健康、食の安全性、時短調理 | 「お子様のアレルギーが心配な方も安心。農薬を使わない有機野菜で、家族の健康を守りましょう。ミールキットで時短調理も叶います。」 |

| 環境意識の高い若年層(20代〜30代) | SDGs、エシカル消費、社会貢献 | 「地球の未来を守る選択を。あなたの食卓から、持続可能な社会に貢献できる有機野菜。環境に優しい栽培方法で、生物多様性を育んでいます。」 |

| アクティブシニア(60代〜) | 健康寿命の延伸、安心感、品質の良さ | 「いつまでも元気に過ごしたいあなたへ。土からこだわった有機野菜で、安心と活力をチャージ。豊かな旬の味覚をお楽しみください。」 |

ライフスタイル軸の細分化手法

単なる年齢や性別だけでなく、ライフスタイルを軸に消費者を細分化することで、よりパーソナルなアプローチが可能になります。

- 忙しい共働き世帯: 「時短」「手軽さ」「宅配サービス」をキーワードに、ミールキットやカット野菜、定期宅配サービスを訴求します。

- 食へのこだわりが強い層: 「旬」「産地」「品種」「生産者の顔」をキーワードに、素材の良さや生産背景を深く掘り下げた情報を提供します。

- アレルギー・アトピーを持つ家庭: 「アレルゲンフリー」「残留農薬ゼロ」「無添加」といった安全性を最優先するメッセージで訴求します。

- 家庭菜園に興味がある層: 自家栽培と連携できるような情報提供(有機栽培のヒント、土づくりなど)を通じて、有機農業への関心を高めます。

ブランディング事例と市場参入方法(有機農業 ブランディング 事例)

成功ブランドの共通要因

有機農産物市場で成功しているブランドには、いくつかの共通要因が見られます。

- 明確なコンセプトとストーリー: 「なぜ有機農業に取り組むのか」「どんな価値を提供したいのか」という明確なコンセプトを持ち、それを伝えるストーリーがあります。

- 品質への徹底したこだわり: 味、鮮度、安全性において高い品質を維持し、消費者の信頼を勝ち得ています。

- 生産者の顔が見える関係性: 生産者の情報や栽培過程を積極的に公開し、消費者との信頼関係を築いています。

- 多角的な販売チャネル: オンライン、直売所、スーパーなど、複数のチャネルを組み合わせ、消費者の利便性を高めています。

- 継続的な情報発信: ウェブサイト、SNS、イベントなどを通じて、商品の魅力や取り組みを継続的に発信しています。

ブランドストーリー構築のステップ

魅力的なブランドストーリーは、消費者の共感を呼び、ブランドへの愛着を育みます。

- ブランドの「なぜ?」を明確にする: なぜ有機農業を選んだのか、どんな社会課題を解決したいのか、どんな未来を目指すのかといった根源的な問いを深掘りします。

- ターゲット顧客の共感ポイントを探る: ターゲットがどんな価値観を持ち、どんな課題を抱えているのかを理解し、共感を得られるストーリーの要素を見つけます。

- 生産者の情熱やこだわりを伝える: 栽培へのこだわり、苦労、喜び、地域の特性などを具体的に描写し、生産者の人間性を伝えます。

- 商品に込められた「想い」を表現する: 単なる農産物ではなく、それが食卓にもたらす豊かさや、環境への貢献といった「想い」を言葉にします。

- 一貫したメッセージを発信する: パッケージ、ウェブサイト、SNS、広告など、あらゆるタッチポイントでブランドストーリーを一貫して伝えます。

成功事例で学ぶ販路開拓—学校給食/生協/有機給食導入効果

自治体・学校連携モデルの成果

学校給食への有機農産物導入は、食育推進と地域農業の活性化に大きな成果をもたらしています。

- 事例:千葉県いすみ市: 市内の小中学校の給食に有機米や有機野菜を積極的に導入。これにより、子どもたちの食への関心が高まり、地元の有機農業者への支援にも繋がっています。親御さんからの評価も高く、食育の成功事例として注目されています。

- 導入効果:

- 子どもの健康増進: 安全で栄養価の高い食材を提供し、健全な食習慣を育みます。

- 食育の推進: 食材の背景や生産者の思いを学ぶ機会を提供し、食への感謝の心を育みます。

- 地域農業の活性化: 地元の有機農業者からの安定的な需要を創出し、経営安定化に貢献します。

- 環境教育: 有機農業を通じて環境保全の重要性を学ぶ機会を提供します。

生協とのコラボレーション事例

生協(生活協同組合)は、有機農産物の普及において長年の実績を持ち、消費者との強い信頼関係を築いています。

- 事例:パルシステム生活協同組合連合会: 設立当初から有機農業を支援し、提携生産者との間で長期的な信頼関係を構築。独自の厳しい基準で選定された有機農産物を組合員に提供しています。生産者との交流イベントや、産地を訪れるツアーなども実施し、生産者と消費者の繋がりを深めています。

- コラボレーション効果:

- 安定した販路の確保: 生産者にとっては、安定した販売先が確保できることで、計画的な生産が可能になります。

- 消費者の安心感: 組合員にとっては、生協独自の品質基準と供給体制により、安心して有機農産物を購入できます。

- 共同での啓発活動: 生協と生産者が連携し、有機農業の意義や重要性を消費者に広く啓発する活動を行っています。

学術研究・政策立案に役立つ定量データと先行研究まとめ

学術研究・政策立案に役立つ定量データと先行研究まとめのポイントは以下の通りです。

- 有機農業に関する消費者意識の定量的なデータや、それを分析した先行研究を効率的に見つけられる

- アンケート調査の手法や主要な公開データ源、海外事例との比較分析から、多角的な知見を得られる

- 「みどりの食料システム戦略」といった政策フレームワークとの関連性を理解し、実践的な活用方法を学べる

この項目を読むと、自身の研究や政策立案、事業戦略に客観的な根拠と深みを与えられるメリットがあります。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、根拠の薄い推測に基づいて意思決定をしてしまい、効果の低い施策や誤った方向性の研究を進めてしまうデメリットがあるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

アンケート調査・意識調査の手法と公開データ(有機農業 消費者意識 アンケート/統計)

主要データベース・レポート一覧

有機農業に関する消費者意識を分析するための主要なデータベースやレポートは、以下の機関が公開しています。

| 公開元 | 概要と特徴 |

| 農林水産省 | 「食料・農業・農村白書」や「有機農業をめぐる情勢」など、定期的に日本の有機農業の現状や消費動向に関する統計データや調査結果を公表しています。特に「みどりの食料システム戦略」に関連するデータは、政策立案に直結する重要な情報です。 |

| 消費者庁 | 消費者の食の安全意識や食品表示に関する調査結果を公開しています。有機食品に関する消費者の理解度や表示への信頼度に関するデータが含まれることがあります。 |

| 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構) | 農業・食品分野における基礎研究から応用研究まで幅広く手掛けており、消費者意識に関する詳細な学術調査や分析レポートを発表しています。 |

| 民間調査会社(例:インテージ、マクロミルなど) | 独自のパネル調査やカスタムリサーチを通じて、特定のターゲット層の有機食品購買行動や意識に関する詳細なデータを提供しています。有料レポートが多いですが、市場動向の把握に役立ちます。 |

| 大学・研究機関 | 各大学の農業経済学、地域経済学、消費者行動論の研究室が、独自のアンケート調査やフィールドワークに基づいた論文や報告書を公開しています。学術論文データベースなどで検索可能です。 |

調査設計のポイント

効果的な消費者意識調査を行うためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

- 目的の明確化: 何を知りたいのか、その情報をどう活用したいのかを具体的に設定します。「有機農産物の購入を増やすにはどうすればよいか」「有機JASマークの認知度を高めるには」など、具体的な課題と紐づけます。

- ターゲット層の設定: 調査対象となる消費者の属性(年齢、性別、居住地域、所得、ライフスタイルなど)を明確にします。例えば、「子育て中の都市部の主婦層」といった具体的なペルソナを設定します。

- 質問項目の設計:

- 多角的視点: 有機農業への関心度、購入頻度、購買動機、購入障壁、価格受容性、情報源、認証マークの認知度など、多岐にわたる質問を含めます。

- 具体的かつ客観的: 曖昧な表現を避け、具体的な行動や意識を問う質問にします。「よく買う」「たまに買う」といった頻度だけでなく、「月に何回買うか」など定量的な回答を引き出す工夫をします。

- 自由記述欄: 回答者の率直な意見や深層心理を探るため、自由記述欄を設けることも有効です。

- 調査方法の選択: オンラインアンケート、郵送調査、会場調査、インタビューなど、目的と予算に応じた適切な方法を選択します。

- データ分析と解釈: 収集したデータを統計的に分析し、客観的な事実に基づいて解釈します。単なる数字の羅列ではなく、そこから何が言えるのか、どのような示唆が得られるのかを明確にします。

海外事例と国内比較から得る示唆(有機農業 消費者 海外事例)

欧米市場の消費者動向

欧米諸国は、日本と比較して有機農産物の市場が成熟しており、消費者動向も進んでいます。

- 高い普及率と多様なチャネル: 欧米では、一般のスーパーマーケットでも有機農産物が豊富に陳列されており、専門小売店や宅配サービスも広く普及しています。

- 「ライフスタイル」としての有機: 有機食品の購入が単なる「選択」ではなく、健康や環境に配慮した「ライフスタイル」の一部として根付いています。

- 企業の積極的な参入: 大手食品メーカーや小売業者が有機食品市場に積極的に参入し、商品の多様化と価格競争を促進しています。

- 政策支援の充実: 欧州連合(EU)などでは、有機農業に対する手厚い政策支援があり、生産者の安定経営と市場拡大を後押ししています。

日本市場とのギャップ分析

欧米市場と比較することで、日本市場の現状と課題、そして今後の発展の可能性が見えてきます。

| 項目 | 日本市場の現状 | 欧米市場とのギャップと示唆 |

| 市場規模・普及率 | 欧米に比べて市場規模は小さく、普及率も低い。価格の高さや品揃えの少なさが障壁。 | 政策的な支援強化、価格競争力の向上、販売チャネルの多様化が必須。 |

| 消費者意識 | 「食の安全・安心」への意識は高いが、「環境」「SDGs」への意識はまだ発展途上。有機JASマークの認知度・理解度も課題。 | 環境・社会貢献の側面をより強く訴求する啓発活動が必要。認証マークの価値を分かりやすく伝える工夫が求められる。 |

| 販売チャネル | スーパーと生協が中心。ECや直売所も増加傾向だが、まだ限定的。 | 一般小売店での品揃え拡充、利便性の高いオンラインサービスのさらなる発展が重要。 |

| 政策支援 | 「みどりの食料システム戦略」で有機農業推進が強化されたが、具体的な生産者支援や普及策はまだ途上。 | 生産者への直接的な財政支援、技術指導、情報提供の強化。消費者の理解を促進する大規模なキャンペーンの実施。 |

みどりの食料システム戦略に基づく理解促進策(有機農業推進 消費者理解)

政策フレームワークと実施例

「みどりの食料システム戦略」は、環境負荷低減と持続可能な食料システム構築を目指す日本の重要な政策です。この戦略では、有機農業の面積を2050年までに25%に拡大する目標が掲げられており、消費者理解の促進がその達成には不可欠です。

- 政策フレームワーク:

- 生産者の支援: 有機農業への転換支援、技術指導、生産資材の供給体制整備。

- サプライチェーンの構築: 生産者と小売・外食産業との連携強化、流通コストの低減。

- 消費者の理解促進: 有機農業の価値や意義に関する情報発信、認証制度の普及啓発。

- 実施例:

- 有機農業推進法の改正: 有機農業の推進に関する法律が改正され、国や地方公共団体が有機農業の推進に努めることが明記されました。

- モデル地区の選定: 全国各地で「オーガニックビレッジ」などのモデル地区を選定し、地域ぐるみの有機農業推進を支援しています。

- 学校給食への導入促進: 有機農産物を学校給食に導入する自治体への支援を強化し、次世代の有機農業理解者を育てる取り組みが進められています。

効果測定・モニタリング指標

消費者理解促進策の効果を測定するためには、具体的な指標を設定し、継続的にモニタリングすることが重要です。

- 認知度: 有機JASマークの認知度、有機農業に関する知識の有無。

- 理解度: 有機農業が環境や健康に与える影響、認証制度の意義に対する理解度。

- 購買意欲: 有機農産物を購入したいと考える消費者の割合、購入頻度。

- 行動変容: 実際に有機農産物を購入している消費者の割合、購入額の推移。

- 情報接触率: 有機農業に関する情報(ウェブサイト、イベント、メディアなど)に接触した消費者の割合。

これらの指標を定期的に調査し、分析することで、施策の効果を評価し、必要に応じて改善策を講じることが可能になります。

行動変容を促す実践ガイド—消費者実態を踏まえた施策

行動変容を促す実践ガイド—消費者実態を踏まえた施策のポイントは以下の通りです。

- 消費者の意識だけでなく、実際の購買行動や生活習慣に有機農業を取り入れてもらうための具体的な施策が学べる

- 単なる情報提供に留まらず、共感を呼ぶストーリーテリングや体験型プログラムを通じて、行動を促すアプローチが理解できる

- 企業やNPO、地域が連携して有機農業を普及させるための実践的なヒントを得られる

この項目を読むと、有機農産物の消費拡大や有機農業の持続的な発展に直接貢献できる具体的な施策を立案・実行できるメリットがあります。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、消費者の行動を促すための効果的なアプローチが見出せず、せっかくの取り組みが単なる啓発活動に終わってしまうデメリットがあるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

啓発コンテンツ作成のコツ(食と健康 意識調査)

ストーリーテリングによる共感獲得

消費者の行動変容を促すには、事実の羅列だけでなく、感情に訴えかけるストーリーテリングが非常に有効です。

- 生産者の情熱を伝える: 有機農業に取り組む生産者の、土へのこだわり、環境への配慮、苦労、そして収穫の喜びなどを具体的なエピソードと共に伝えます。例えば、「化学肥料を使わない土壌で、ミミズや微生物が生き生きと活動している様子」や「天候不順に悩まされながらも、手間暇かけて大切に育てた野菜が実った時の感動」など、人間味あふれるストーリーは消費者の共感を呼びます。

- 消費者の課題解決を提示: 「毎日の献立に悩む主婦が、有機野菜のミールキットで手軽に健康的で美味しい食卓を実現した話」のように、消費者の具体的な困りごとを有機食品がどう解決するかをストーリーで示します。

- 環境・社会貢献を視覚化: 有機農業が生物多様性保全や地球温暖化防止にどう貢献しているかを、イラストや写真、短い動画などで分かりやすく視覚化します。「この野菜を選ぶことで、あなたの食卓から地球を守ることにつながる」といったメッセージで、購買が社会貢献に繋がることを伝えます。

教育プログラム・ワークショップ設計

体験を通じて学ぶ教育プログラムやワークショップは、有機農業への理解を深め、行動変容を促す強力な手段です。

- 農場体験プログラム: 実際に有機農場を訪れ、土に触れ、種まきや収穫を体験することで、有機農業の労力や自然の恵みを実感してもらいます。子ども向けの「農業体験キャンプ」や「親子で野菜収穫ツアー」なども効果的です。

- 料理教室・食育ワークショップ: 収穫した有機野菜を使った料理教室を開催し、その美味しさや調理の楽しさを伝えます。栄養士や料理研究家と連携し、「有機野菜で健康レシピ」のようなテーマで実施するのも良いでしょう。

- 対話型セミナー: 生産者や専門家を招き、有機農業のメリット、課題、未来について対話する場を設けます。質疑応答の時間を設け、参加者の疑問や不安を解消します。

- 学校との連携: 学校の授業で有機農業を取り上げ、農家からの出前授業や、学校給食への有機農産物導入と連携した食育プログラムを実施します。

地域振興×オーガニックビレッジの設計法(有機農業 地域振興 事例)

地域資源を活かした体験プログラム

「オーガニックビレッジ」は、地域全体で有機農業を推進し、地域経済の活性化とブランド力向上を目指す取り組みです。地域の資源を最大限に活かした体験プログラムは、交流人口の増加と地域活性化に貢献します。

- 田植え・稲刈り体験: 有機米の田んぼで、昔ながらの田植えや稲刈りを体験するプログラム。収穫したお米を使ったおにぎり作りなども組み合わせることで、食の循環を学べます。

- 有機野菜の収穫体験とBBQ: 季節の有機野菜を畑で収穫し、その場で調理して食べるBBQ。生産者との交流の場を設け、栽培の苦労話やこだわりを聞く機会を提供します。

- 伝統食品づくり体験: 有機農産物を使った味噌作り、漬物作り、パン作りなど、地域に伝わる食文化を体験するワークショップ。地域の魅力を再発見してもらいます。

- 農泊との連携: 有機農家が営む民宿に宿泊し、農業体験や地域の人々との交流を楽しむ「農泊」を推進。長期滞在を促し、地域のファンを増やします。

多世代交流イベントの実施ポイント

地域住民や来訪者が一体となる多世代交流イベントは、有機農業への理解を深め、コミュニティを活性化させます。

- 有機マルシェと音楽祭: 有機農産物の販売に加え、地元の食材を使った飲食ブース、手作り品マーケット、ライブ演奏などを組み合わせたイベント。幅広い層が楽しめる場を提供します。

- 「オーガニック運動会」: 有機農業のテーマを取り入れたユニークな競技(例:野菜の種まき競争、堆肥運びリレーなど)を行う運動会。体を動かしながら楽しく有機農業に親しんでもらいます。

- 地域食材を使った料理コンテスト: 地元の有機農産物を活用したオリジナルレシピを募集し、料理コンテストを開催。地域住民の参加を促し、食を通じた交流を深めます。

- 環境学習会と自然観察会: 有機農業が育む豊かな自然環境を学ぶため、専門家による講演会や、農地周辺での生き物観察会を実施します。

企業・NPOによる消費者理解促進キャンペーン

オンライン&オフライン施策の組み合わせ

企業やNPOが消費者理解を促進するためには、オンラインとオフラインの両面からアプローチすることが効果的です。

| 施策の種類 | オンライン施策 | オフライン施策 |

| 情報発信 | 自社/団体ウェブサイトでの情報公開、SNSでの定期的な情報発信、専門家によるオンラインセミナー・ウェビナー開催、インフルエンサーとのコラボレーション、動画コンテンツ作成(生産現場の紹介、レシピ動画など) | イベントでのチラシ・パンフレット配布、店頭でのPOP設置、メディア掲載(雑誌、新聞など)、講演会・セミナー開催、サンプリング |

| 体験・交流 | オンライン料理教室、バーチャル農場見学、SNSでのライブ配信(農作業風景など) | 農場見学ツアー、収穫体験イベント、試食会、直売所での交流イベント、マルシェ出店 |

| 教育・啓発 | オンライン学習コンテンツ(有機農業の基礎知識、SDGsとの関連など)、子ども向けアニメーション動画 | 学校への出前授業、地域公民館での学習会、環境イベントへのブース出展 |

KPI設定と効果検証メソッド

キャンペーンの効果を最大化するためには、具体的なKPI(重要業績評価指標)を設定し、定期的に効果検証を行うことが不可欠です。

- KPIの例:

- 認知度: キャンペーン前後のアンケート調査による有機農業やブランド名の認知度向上率。

- 理解度: 有機農業のメリットや有機JAS認証の意味を正しく理解している消費者の割合。

- エンゲージメント: SNSのフォロワー数、投稿への「いいね」やシェア数、ウェブサイトの閲覧数、イベント参加者数。

- 購買行動: 有機農産物の購入頻度、購入単価、新規顧客獲得数、リピート率。

- メディア露出: ニュース記事やSNSでの言及数(ポジティブ/ネガティブ)。

- 効果検証メソッド:

- アンケート調査: キャンペーン前後での意識変化を定量的に把握します。

- アクセス解析: ウェブサイトやSNSのアクセスデータから、どのコンテンツが興味を引いたか、どの層に届いたかを分析します。

- 売上データ分析: キャンペーン期間中の有機農産物の売上データと比較し、購買への影響を評価します。

- メディアモニタリング: 報道やSNSでの言及を追跡し、キャンペーンがどのように受け止められたかを把握します。

- 顧客インタビュー: 特定の顧客層に深くヒアリングを行い、キャンペーンに対する具体的な意見や感想を収集します。

これらのデータを総合的に分析することで、キャンペーンの成果を客観的に評価し、次なる施策の改善に繋げることができます。

素敵な未来を手に入れるため有機農業 消費者意識 調査データを活用しよう

素敵な未来を手に入れるため有機農業 消費者意識 調査データを活用しようのポイントは以下の通りです。

- これまでの調査データや分析結果を、具体的な行動に繋げるための道筋が示される

- 事業、政策、研究といった異なる分野での活用ステップが明確になる

- 無料レポートやツールの提供、SNSでのコミュニティ形成といった、読者がすぐにアクションを起こせるようなきっかけが提供される

この項目を読むと、有機農業の持続可能な発展に貢献するために、自身が今日からできることを見つけ、具体的な行動を起こすためのモチベーションと手段を得られるメリットがあります。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、貴重な調査データや知識が単なる情報に留まり、具体的な改善や進展に繋がらず、有機農業の普及と拡大の機会を逃すデメリットがあるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

事業・政策・研究への具体的な活用ステップ

有機農業に関する消費者意識の調査データは、事業、政策、研究それぞれの分野で具体的な活用が可能です。

| 分野 | 活用ステップ |

| 事業(有機農業事業者・食品流通業者) | ターゲット顧客の再定義: データを基に、購入頻度、動機、障壁を詳細に分析し、最も効果的なターゲット層を特定する。 商品開発・サービス改善: 消費者のニーズ(例: 時短、特定の栄養素、環境配慮)に基づき、新たな有機加工品やミールキット、宅配サービスを開発・改善する。 マーケティング戦略の最適化: 各ペルソナに響くメッセージを作成し、最適なチャネル(EC、直売所、SNSなど)で情報発信する。価格受容性を考慮したプロモーションを計画する。 販路開拓の拡大: 学校給食や企業食堂など、新たな流通経路の可能性を探る。 |

| 政策(自治体・行政機関) | 有機農業推進施策の立案・改善: 消費者の認知度や理解度、購買意欲の現状を把握し、不足している部分に重点を置いた啓発活動や支援策を策定する。 予算配分の最適化: 最も効果が期待できる施策(例: 学校給食への導入、生産者への補助金)に優先的に予算を配分する。 連携強化: 消費者団体、生産者団体、企業、研究機関などと連携し、有機農業推進の多角的な取り組みを促進する。 効果測定と検証: 定期的に消費者意識調査を実施し、政策の効果を客観的に評価し、改善に繋げる。 |

| 研究(大学・研究機関) | 新たな研究テーマの設定: 既存のデータから見えてくる課題や未解明な点(例: 特定の属性層の行動変容要因、海外事例との比較から得られる日本独自の課題)を深掘りする。 政策提言の根拠強化: 定量的なデータと分析に基づき、より説得力のある政策提言を行う。 学際的研究の推進: 農業経済学、消費者行動論、環境社会学など、異なる分野の知見を統合し、有機農業の多面的な側面を研究する。 普及啓発活動への貢献: 研究成果を分かりやすく社会に発信し、一般消費者の有機農業への理解促進に貢献する。 |

無料レポート&ツールダウンロード案内

本記事で解説した有機農業の消費者意識に関する詳細な調査データや分析結果をまとめた無料レポートをご用意しました。

このレポートには、主要調査機関のデータサマリー、年代・地域別の詳細な購買行動分析、価格受容性に関する具体的な数値などが含まれており、事業戦略や政策立案、学術研究にすぐに活用いただけます。

また、ご自身の事業や地域の消費者の意識を把握するための簡易アンケートテンプレートもダウンロード可能です。ぜひご活用ください。

▼無料レポート&簡易アンケートテンプレートのダウンロードはこちらから!

【URLを挿入】

SNSでの共有とコミュニティ形成の呼びかけ

本記事を読んで感じたことや、有機農業に対するあなたの意識をぜひSNSで共有してください。ハッシュタグ「#有機農業消費者意識」をつけて投稿いただけると幸いです。

また、有機農業の普及と持続可能な社会の実現に向けて、情報交換や意見交流ができるオンラインコミュニティも運営しています。ぜひご参加いただき、共に未来を創造していきましょう。

▼有機農業コミュニティへの参加はこちら!

【URLを挿入】

持続可能なオーガニック市場の構築に向けて、今すぐ調査データを活用しよう!

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。