「有機農業を始めたいけれど、何から手をつければいいのか分からない」「有機JAS認証って複雑そう…」「本当に儲かるのか不安」。もしあなたがそう感じているなら、まさにこの記事はあなたのためのものです。環境に優しく、持続可能な農業として注目を集める有機農業ですが、始めるには確かに乗り越えるべき「条件」や課題があります。

この記事では、有機農業の基本から有機JAS認証の取得プロセス、圃場や土壌の具体的な転換条件、日々の栽培管理、そして活用できる補助金や支援制度、さらには成功事例から学ぶコツまで、有機農業に必要な「条件」を徹底的に解説します。

この記事を読み進めれば、あなたは有機農業の具体的な始め方を理解し、有機JAS基準をクリアするためのロードマップを手に入れることができるでしょう。また、費用や人手不足といった課題への現実的な対策も分かり、安心して一歩を踏み出せます。逆に、これらの「条件」や情報を知らずに始めてしまうと、転換期間中の予期せぬトラブルや資金繰りの悪化に直面し、せっかくの有機農業への挑戦が失敗談となってしまうかもしれません。あなたの素敵な有機農業ライフを成功へと導くために、ぜひ最後までお読みください。

目次

有機農業「条件」を徹底解説!認証取得から栽培管理・補助金成功事例まで

有機農業は、環境と調和した持続可能な食料生産システムとして、近年ますます注目を集めています。市場でも有機農産物の需要が高まり、新規参入や転換を検討する農家が増えています。しかし、有機農業を始めるには、有機JAS認証という厳格な「条件」をクリアしなければなりません。

この記事では、有機農業の基本から有機JAS認証の取得プロセス、圃場や土壌の具体的な転換条件、日々の栽培管理、そして活用できる補助金や支援制度まで、有機農業に必要な「条件」を徹底的に解説します。この記事を読めば、有機農業の魅力だけでなく、実際に始めるために必要な知識と行動ステップを具体的に理解し、あなたの有機農業ライフを成功へと導くためのロードマップを描けるでしょう。

有機農業の基本と有機JAS認証プロセス

有機農業とは?定義・法規制・指針の概要

有機農業は、化学的に合成された肥料や農薬を使用せず、自然の力を最大限に活用して作物を育てる農業です。単なる「無農薬」や「無化学肥料」とは異なり、環境への負荷を低減し、生物多様性を保全することを目指します。

有機農業の定義と背景

有機農業の定義は、「有機農業の推進に関する法律」において、「農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業」とされています。これは、単に特定資材を使わないだけでなく、土壌の健全性を保ち、地域の生態系に配慮するなど、総合的なアプローチが求められることを示しています。

関連法令・ガイドライン

有機農業を行う上で重要なのが、有機JAS規格とそれに関連する法令です。これは、農林水産大臣が定めた生産基準であり、この基準を満たした農産物だけが「有機JASマーク」を付けて販売できます。

| 法令・ガイドライン | 概要 |

| 有機農業の推進に関する法律 | 有機農業の基本理念、国や地方公共団体の責務などを定めた法律。有機農業の普及・推進を目的としています。 |

| 有機JAS規格 | 農林水産大臣が定めた有機農産物の生産方法に関する基準。この基準を満たさないと「有機」と表示して販売できません。 |

| JAS法(日本農林規格等に関する法律) | 農林水産物やその加工品の品質を保証するための法律。有機JAS規格もJAS法の一部として運用されています。 |

これらの法令やガイドラインを理解し、遵守することが、有機農業を実践する上で不可欠です。

有機JAS基準のポイント解説

有機JASマークは、消費者が有機農産物を安心して購入するための重要な目印です。このマークがあることで、その農産物が厳格な有機JAS基準に基づいて生産されたことが保証されます。

マークの意味と信頼性

有機JASマークは、独立した第三者機関である「登録認定機関」が、生産者が有機JAS規格に適合しているかを検査し、認定した場合にのみ表示が許されるマークです。このマークが付いていることで、消費者は以下のことを信頼できます。

- 化学合成農薬や化学肥料が使われていないこと

- 遺伝子組換え技術が使われていないこと

- 圃場や生産工程が厳しく管理されていること

つまり、有機JASマークは単なる表示ではなく、その農産物の信頼性と安全性の証なのです。

資材別表・基準要件

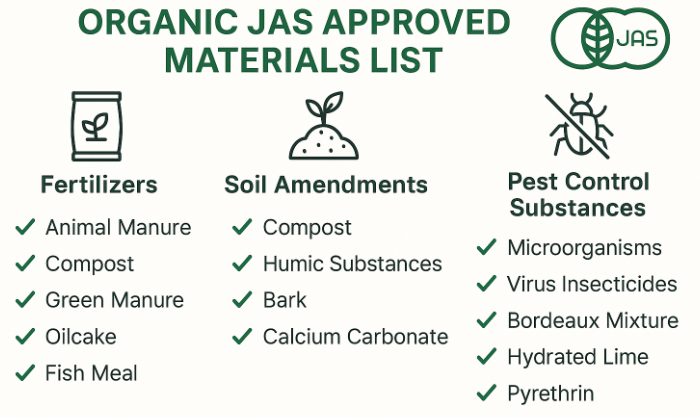

有機JAS基準では、使用できる資材や栽培方法について細かく規定されています。特に重要なのが「有機JAS別表1」です。これは、有機農業で利用が認められている肥料や土壌改良資材、病害虫防除資材などのリストです。

有機JAS別表1に掲載されていない資材は、原則として使用できません。また、使用できる資材であっても、その使用方法や量にも制限があります。例えば、堆肥を使用する場合でも、その原材料が有機由来であることや、適切に堆肥化されていることが求められます。

このように、有機JAS基準は資材の選定から栽培方法、さらには生産工程の管理に至るまで、多岐にわたる要件を定めています。これらの基準を正確に理解し、日々の農業生産に反映させることが、有機JAS認証取得の鍵となります。

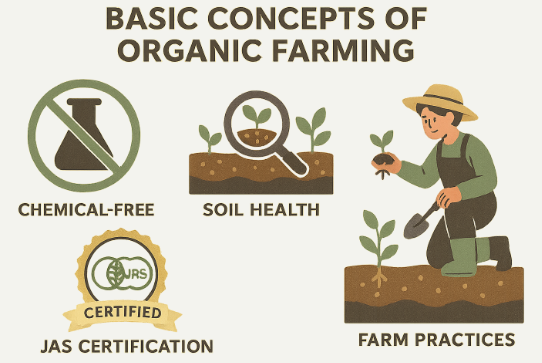

有機JAS認証プロセス(申請方法・検査項目・更新手続き)

有機JAS認証を取得するためには、厳格なプロセスを経る必要があります。このプロセスは、申請から検査、そして認証後の更新まで、いくつかのステップに分かれています。

| ステップ | 概要 | 詳細 |

| 申請準備 | 有機JAS規格に関する知識習得、生産工程管理記録の準備 | 専門書や研修で規格を学ぶ。過去の栽培履歴、資材の使用記録などを詳細に記録した「生産工程管理記録」の作成が必須。 |

| 登録認定機関の選定 | 申請先の選定 | 全国の有機JAS認定機関の中から、自身の圃場や作物の種類に合った機関を選びます。各機関によって手数料やサポート体制が異なります。 |

| 申請 | 必要書類の提出 | 申請書、生産工程管理記録、圃場図、作付け計画、使用資材リストなど、多岐にわたる書類を提出します。 |

| 実地検査 | 圃場や施設の検査 | 登録認定機関の検査員が実際に圃場を訪れ、生産工程管理記録と照合しながら、有機JAS規格に適合しているかを確認します。 |

| 認証 | 審査結果の通知と認定書の交付 | 実地検査の結果、適合と判断されれば、認定書が交付され、有機JASマークを使用できるようになります。 |

| 維持・更新 | 年次検査と記録の継続 | 認証後も毎年実地検査が行われ、有機JAS規格が遵守されているか確認されます。生産工程管理記録の継続も必須です。 |

申請手順と必要書類

有機JAS認証の申請は、まず農林水産大臣が登録した「登録認定機関」の中から、自身が申請する機関を選定することから始まります。選定後、以下の主な書類を提出します。

- 有機JAS認定申請書: 基本情報や申請する範囲を記載します。

- 生産工程管理記録: 過去の作付け履歴、使用資材(肥料、農薬、土壌改良資材など)の種類、量、使用時期、栽培管理の状況などを詳細に記録したものです。これは認証審査の際に最も重要視される書類の一つです。

- 圃場図: 圃場の配置、周囲の状況、有機区画と慣行区画の分離状況などを明記します。

- 作付け計画書: 今後の作付け予定や資材の使用計画を記載します。

これらの書類は、日々の農業活動を正確に記録しておくことでスムーズに作成できます。

検査項目と生産工程管理記録の重要性

登録認定機関による実地検査では、提出された生産工程管理記録と実際の圃場の状況が照合されます。主な検査項目は以下の通りです。

- 圃場の隔離状況: 周囲の慣行農地からの化学物質の飛散防止対策が適切にされているか。

- 転換期間の遵守: 有機農業への転換期間(一年生作物2年、多年生作物3年)が適切に経過しているか。

- 資材の管理: 有機JAS規格で認められた資材のみを使用しているか、またその保管方法が適切か。

- 生産工程管理記録の正確性: 記録と実際の作業内容に齟齬がないか。

この中でも、生産工程管理記録は特に重要です。日々の作業を正確に記録することで、有機JAS規格への適合性を証明し、検査をスムーズに進めることができます。

認証後の更新・維持ポイント

有機JAS認証は一度取得すれば終わりではありません。毎年、年次検査が行われ、有機JAS規格が継続的に遵守されているか確認されます。この際も、日々の生産工程管理記録が重要になります。また、認定の有効期限は5年間であり、期限が来る前に更新手続きを行う必要があります。

認証を維持するためには、以下のポイントを意識しましょう。

- 記録の継続: 日々の作業、資材の購入・使用、販売先などを継続して記録します。

- 資材の管理: 有機JAS規格に適合した資材のみを使用し、購入時の証明書なども保管しておきましょう。

- 情報収集: 有機JAS規格は改定されることもあるため、常に最新情報を確認するようにしましょう。

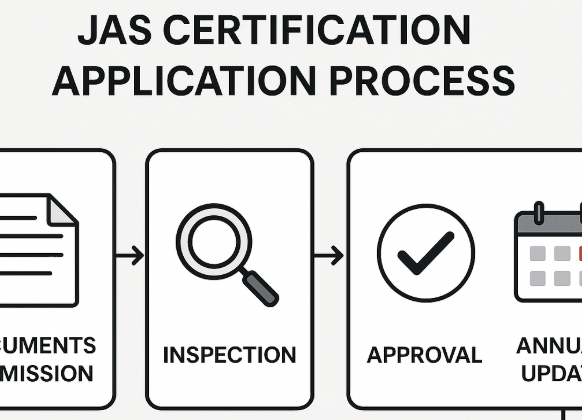

圃場・土壌の転換条件|転換期間・禁止資材・ほ場区分

有機農業を始める上で、最も重要な「条件」の一つが、圃場と土壌の転換期間の管理です。これまでの慣行農業で使用されてきた化学物質の影響をなくし、土壌を有機的な状態へと戻すために、一定期間の準備が必要です。

転換期間とは?計算方法と具体的管理

転換期間とは、化学肥料や農薬を一切使用せず、有機JAS基準に則った栽培管理に切り替えてから、その圃場で収穫された作物が有機JAS認証の対象となるまでの期間を指します。

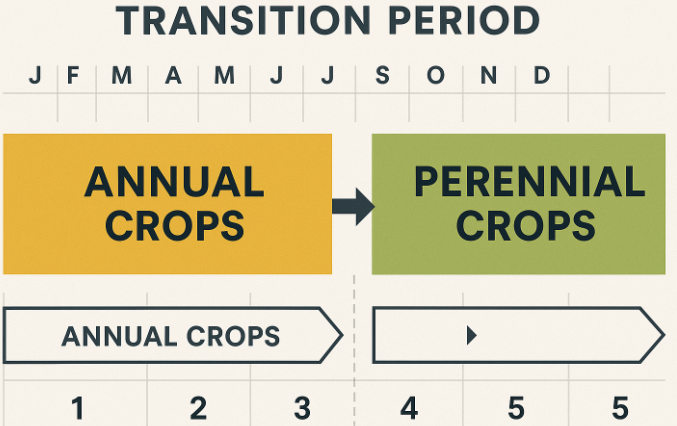

一年生作物2年・多年生3年の要件

有機JAS基準では、作物の種類によって転換期間が異なります。

- 一年生作物(野菜など): 播種または植え付け前2年以上

- 多年生作物(果樹、茶など): 収穫開始前3年以上

例えば、今日から有機農業に切り替える場合、一年生作物の野菜であれば、2年後の同じ日以降に収穫されたものが有機JAS認証の対象となります。多年生作物の果樹であれば、3年後の同じ日以降に収穫されたものが対象です。この期間中に、圃場は有機JAS基準に従って管理されなければなりません。

期間中の栽培管理ポイント

転換期間中は、以下の点に注意して栽培管理を行います。

- 化学肥料・農薬の不使用: 期間中は、化学的に合成された肥料や農薬は一切使用できません。

- 有機JAS規格に適合した資材の使用: 使用する肥料や土壌改良資材、病害虫防除資材は、有機JAS別表1に掲載されているものに限られます。

- 周辺からの飛散防止: 周囲の慣行農地から化学物質が飛散してこないよう、適切な隔離措置を講じる必要があります。防風林の設置や、慣行農地との間に緩衝帯を設けるなどが挙げられます。

- 生産工程管理記録の徹底: 転換期間中も、日々の作業内容、使用資材、圃場の状況などを詳細に記録しておくことが義務付けられています。この記録は、認証審査の際に非常に重要になります。

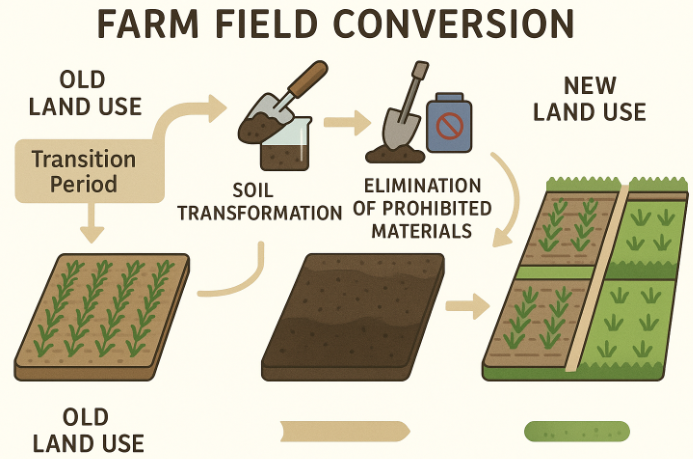

禁止資材履歴管理とほ場区分の隔離措置

有機JAS認証を受けるためには、過去に圃場で使用された禁止資材の履歴を正確に管理し、また、有機栽培を行う区画とそうでない区画を明確に分ける「ほ場区分」の徹底が求められます。

過去の化学肥料・農薬履歴の確認方法

有機JAS認証の申請時には、過去2年(多年生作物の場合は3年)にさかのぼって、圃場で使用された化学肥料や農薬の履歴を証明する必要があります。これは、土壌中に残存する化学物質の影響を考慮するためです。

- 記録の確認: 過去の栽培日誌や購入記録、施肥・防除記録などを確認し、禁止資材が使用されていないことを証明します。

- 土壌分析: 必要に応じて土壌分析を行い、残留農薬や化学物質の有無を確認することもあります。

履歴の確認が困難な場合は、転換期間を長く設定するなどの対応が必要になる場合もあります。

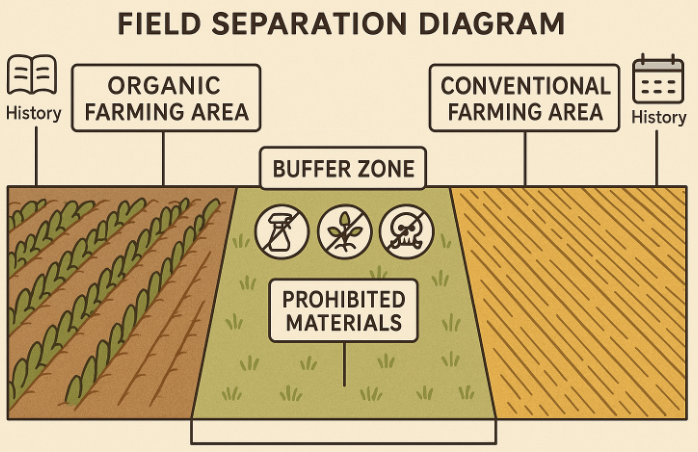

有機区画と慣行区画の分離方法

同じ農場内で有機栽培を行う区画と慣行栽培を行う区画がある場合、それぞれを明確に分離し、化学物質の混入や飛散を防ぐための対策が義務付けられています。これが「ほ場区分」です。

| 分離方法 | 具体例 | 備考 |

| 物理的隔離 | 防風ネット、緩衝帯(非栽培地帯や他の作物を栽培)、物理的な塀など | 化学物質の飛散を防ぎます。 |

| 時間的隔離 | 有機栽培と慣行栽培を交互に行う場合、時期をずらすなど | 収穫時期をずらすことで、交差汚染のリスクを低減します。 |

| 栽培管理の明確化 | 異なる機械や器具の使用、作業順序の徹底、記録の明確化 | 使用する機械や器具を分けたり、有機区画から先に作業を行うなどの工夫が必要です。 |

これらの対策を講じることで、有機区画の健全性が保たれ、消費者に安心して有機農産物を届けることができます。

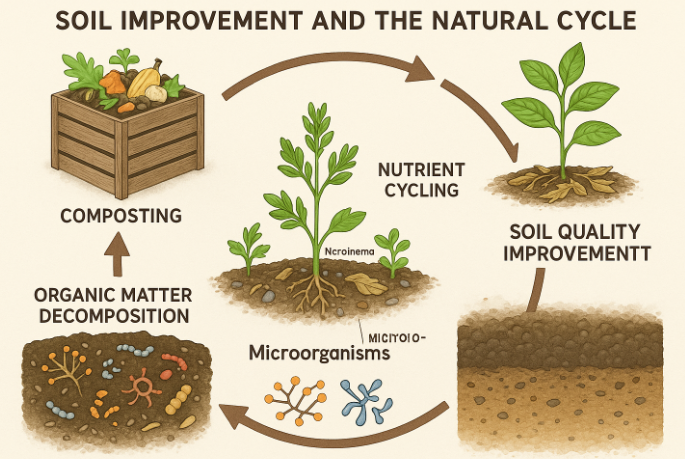

土壌改良&自然循環機能維持技術

有機農業では、化学肥料に頼らず、土壌が本来持つ肥沃度を最大限に引き出すことが重要です。そのためには、土壌改良と自然循環機能の維持・増進が不可欠です。

堆肥・土壌改良資材の活用

堆肥は、有機農業における土づくりの要です。堆肥を施用することで、土壌の物理性(水はけ・水もち)、化学性(肥料の保持力)、生物性(微生物相)が改善されます。

| 堆肥・土壌改良資材の種類 | 期待される効果 |

| 完熟堆肥 | 土壌の団粒構造を形成し、水はけ・水もちを改善。微生物のエサとなり、土壌の生物多様性を高めます。 |

| 緑肥作物 | 根が土壌を耕し、有機物を供給。土壌侵食の防止や雑草抑制効果もあります。 |

| 米ぬか、油かす | 微生物活動を活発化させ、有機物の分解を促進。緩効性の栄養を供給します。 |

| 木炭、竹炭 | 土壌の通気性を改善し、微生物の住処となります。有害物質の吸着効果も期待できます。 |

これらの資材は、有機JAS別表1に掲載されているものを選び、適切な方法で施用することが重要です。

微生物相の改善と環境保全

健全な土壌には、多様な微生物が生息しています。これらの微生物は、有機物の分解、栄養分の循環、病原菌の抑制など、土壌の自然循環機能を維持する上で不可欠な役割を担っています。

有機農業では、微生物相を豊かにするために、以下のような取り組みが行われます。

- 過剰な耕うんの抑制: 土壌構造の破壊を防ぎ、微生物の生息環境を保全します。

- 連作障害の回避: 同じ作物を連続して栽培すると、特定の病害虫や土壌微生物の偏りが生じやすくなります。輪作(異なる種類の作物を順番に栽培すること)を取り入れることで、土壌のバランスを保ちます。

- 多様な有機物の投入: 堆肥だけでなく、緑肥や作物残渣などを土壌に還元することで、様々な微生物のエサを供給し、多様性を高めます。

これらの取り組みを通じて、土壌の自然循環機能を高め、化学物質に頼らない持続可能な農業を実現します。

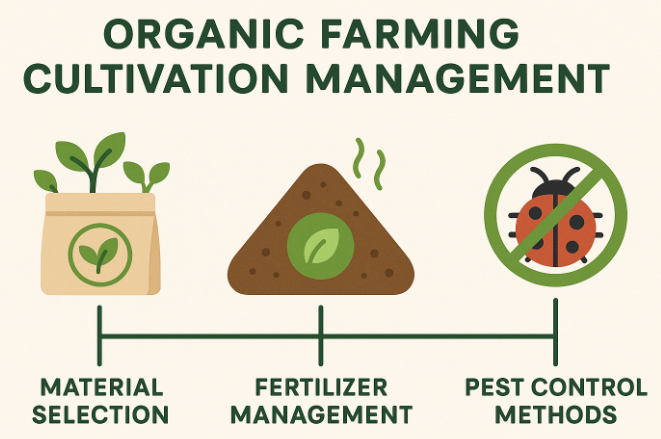

具体的栽培管理条件|資材選定・肥培管理・防除方法

有機JAS認証を取得した圃場では、日々の栽培管理においても厳格な「条件」が求められます。特に、使用できる資材の種類、適切な肥培管理、そして化学農薬に頼らない防除方法は、有機農業の成否を分ける重要なポイントです。

有機JAS別表1の許容資材リスト

有機農業で使用できる資材は、有機JAS規格で厳しく制限されています。特に重要なのが、農林水産省が定める「有機JAS別表1」に掲載されている資材のみを使用するという原則です。

肥料・改良資材43群の具体例

有機JAS別表1には、有機農業で使用が認められている肥料、土壌改良資材、病害虫防除資材などが具体的にリストアップされています。これらは、その原料や製造方法が環境に配慮されており、化学物質を含まないものとされています。

| 分類 | 具体例(一部) |

| 肥料 | 堆肥、米ぬか、油かす、魚かす、骨粉、草木灰、鉱物由来のリン酸肥料(天然由来のものに限る)、天然石灰など |

| 土壌改良資材 | 木炭、ゼオライト、パーライト、バーミキュライト、腐植酸資材、微生物資材など |

| 病害虫防除資材 | 天然由来の病原菌・ウイルス、天敵、フェロモントラップ、粘着トラップ、食酢、ニーム油など |

このリストにない資材は、たとえ市販の有機肥料と表示されていても、有機JAS認証を目指す圃場では使用できません。

購入先・仕様確認のポイント

有機JAS別表1に掲載されている資材であっても、購入する際には以下の点に注意が必要です。

- JASマークの有無: 可能な限り、資材自体に有機JASマークが表示されているものを選びましょう。

- 成分表示の確認: 化学合成された成分が含まれていないか、原材料が有機由来であるかを確認しましょう。

- 購入証明書の保管: 購入先から発行される納品書や請求書は、資材が有機JAS基準に適合していることを証明する重要な書類となるため、必ず保管しておきましょう。

- 販売店への確認: 不明な点があれば、資材の販売店や製造元に有機JAS規格への適合性について確認することが大切です。

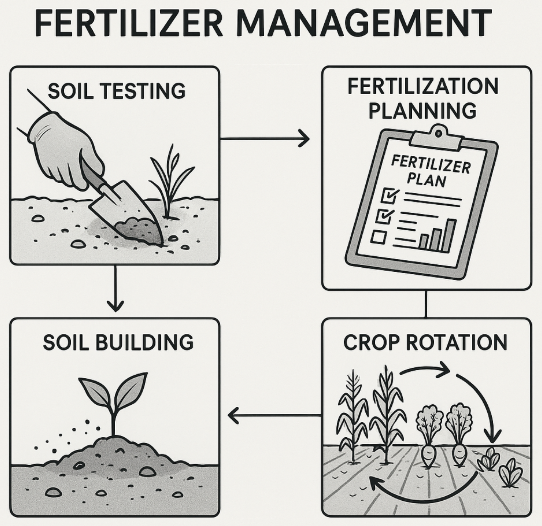

肥培管理のポイント──施肥設計と土づくり

有機農業における肥培管理は、化学肥料に依存せず、土壌の健全な生態系と作物本来の生命力を引き出すことを目指します。

作物特性に応じた施肥計画

作物の種類や生育ステージによって、必要な栄養素の種類と量が異なります。有機農業では、土壌分析の結果と作物の生育状況をよく観察し、それに合わせた施肥計画を立てることが重要です。

- 土壌診断: 定期的な土壌診断によって、土壌のpH、主要な栄養素の量、有機物含有率などを把握します。

- 作物の栄養要求: 各作物の生育段階に応じた栄養要求量を理解し、過不足なく資材を投入します。

- 緩効性資材の活用: 堆肥や米ぬかなどの有機質肥料は、微生物によってゆっくりと分解され、作物が徐々に栄養を吸収できるため、急激な肥効を避け、持続的な生育を促します。

- 葉面散布: 生育が停滞している場合や特定の栄養素が不足している場合に、有機JAS規格に適合した葉面散布剤を活用することも有効です。

連作障害防止と輪作体系

同じ作物を同じ圃場で繰り返し栽培すると、特定の病害虫が発生しやすくなったり、土壌中の特定の栄養素が偏ったりすることがあります。これが「連作障害」です。有機農業では、この連作障害を防止し、健全な土壌環境を維持するために「輪作体系」を取り入れることが推奨されます。

| 輪作のポイント | 期待される効果 |

| 異なる科の作物を組み合わせる | 同じ病害虫の発生を抑制し、土壌中の栄養バランスの偏りを防ぎます。 |

| 根の深さが異なる作物を組み合わせる | 土壌の異なる深さから栄養を吸収することで、土壌の疲弊を防ぎます。 |

| 緑肥作物の導入 | 畑を休ませながら土壌に有機物を補給し、土壌の健全性を高めます。 |

計画的な輪作体系を導入することで、病害虫のリスクを低減し、土壌の健全性を長期的に維持することが可能になります。

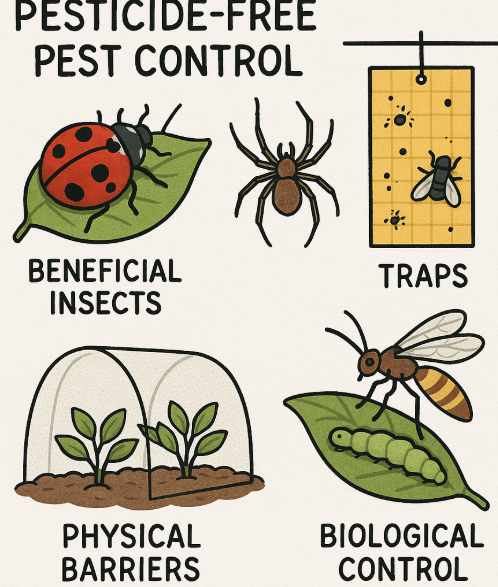

無農薬栽培を実現する防除方法

有機農業では、化学合成農薬を使用しない「無農薬栽培」が基本となります。しかし、病害虫の発生は避けられないため、化学農薬に頼らない様々な防除方法を組み合わせることが重要です。

生物的防除(天敵利用・微生物剤)

生物的防除は、害虫の天敵や病原菌を抑制する微生物などを活用して、病害虫の発生を抑える方法です。

- 天敵利用: アブラムシにはテントウムシ、ハダニにはチリカブリダニなど、害虫を捕食する天敵を放飼したり、天敵が生息しやすい環境を整えたりします。

- 微生物剤: 特定の病害虫に対して効果を持つ微生物(BT剤など)を散布し、病害虫の発生を抑制します。これらは有機JAS規格に適合した資材を選びます。

- バンカープランツ: 害虫の天敵となる生物の住処となる植物を畑の周りに植えることで、天敵を誘引し、害虫を抑制します。

物理的防除(ネット・トラップ)

物理的防除は、物理的な障壁や仕掛けを使って病害虫の侵入や増殖を防ぐ方法です。

- 防虫ネット: 害虫が作物に物理的に到達するのを防ぐために、作物の周りを細かいネットで覆います。

- 粘着トラップ: 黄色や青色など、特定の害虫が好む色の粘着シートを設置し、害虫を捕獲します。

- フェロモントラップ: 害虫の性フェロモンを利用して誘引し、捕獲することで、交尾を阻害し、増殖を抑制します。

- コンパニオンプランツ: 特定の作物の近くに植えることで、病害虫を遠ざけたり、生育を促進したりする効果が期待できる植物を活用します。

これらの防除方法は、単独で用いるのではなく、複数組み合わせることで、より高い効果を発揮します。日々の圃場観察を怠らず、病害虫の発生初期に適切な対策を講じることが、無農薬栽培成功の鍵となります。

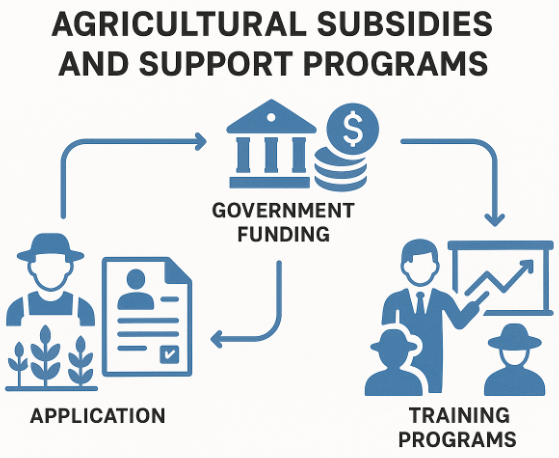

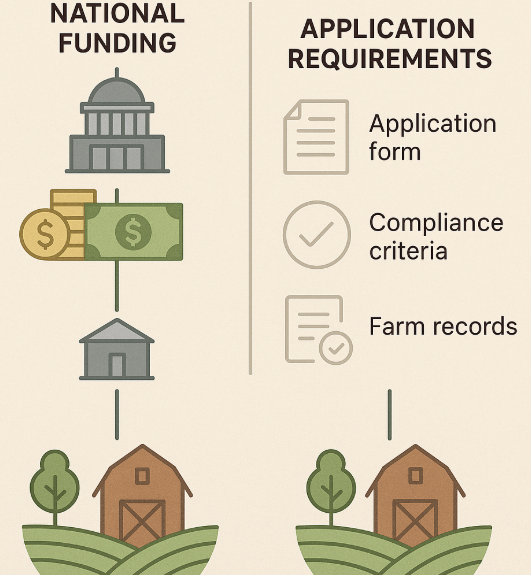

有機農業転換を後押し!補助金・支援制度ガイド

有機農業への転換には、初期投資や転換期間中の収益減など、経済的な負担が伴うことがあります。しかし、国や地方自治体は、こうした課題を克服し、有機農業の普及を後押しするための様々な補助金や支援制度を設けています。

国・自治体の有機農業補助金一覧

有機農業を始めるにあたり、活用できる主な補助金や助成金プログラムは以下の通りです。

主な補助金・助成金プログラム

| 補助金・助成金名 | 概要 | 主な対象者 | 備考 |

| 有機農業促進対策事業 | 有機農業の拡大を目指す取り組みに対し、資材購入や技術導入を支援する国の補助金。 | 新規就農者、有機農業への転換を検討する農家 | 有機JAS認証の取得を前提とした取り組みが対象。 |

| 強い農業づくり交付金(有機農業推進型) | 地域での有機農業の推進や、新たな販路開拓などの取り組みを支援する交付金。 | 地域ぐるみで有機農業に取り組む農業者グループや法人 | 地域の実情に応じた多様な取り組みが対象。 |

| 環境保全型農業直接支払交付金 | 化学肥料・農薬を低減する取り組みや、カバークロップの導入など、環境負荷低減型農業を支援する交付金。 | 環境保全型農業に取り組む全ての農業者 | 有機農業も対象となる場合があります。 |

| 都道府県・市町村独自の補助金 | 各自治体が独自に設ける、有機農業への転換や新規就農を支援する補助金。 | 各自治体内の新規就農者、既存農家 | 地域によって内容が大きく異なるため、お住まいの自治体の窓口に確認が必要です。 |

| 農業近代化資金(有機農業向け融資) | 農業経営改善のための資金を低利で融資する制度。有機農業関連の設備投資なども対象。 | 農業経営を行う個人・法人 | 補助金とは異なり融資であり、返済が必要です。 |

これらの補助金は、圃場の整備、有機JAS認証取得費用、機械の導入、研修費用など、多岐にわたる経費をカバーできる可能性があります。

申請条件とメリット

各補助金にはそれぞれ固有の申請条件があります。

- 対象者: 新規就農者、既存農家、法人など、対象者が細かく定められている場合があります。

- 取り組み内容: 有機JAS認証の取得、特定の環境保全型農業の実施、地域での連携など、補助金の目的と合致する取り組みである必要があります。

- 計画性: 事業計画書や資金計画書など、詳細な計画書の提出が求められます。

補助金を活用するメリットは、初期投資や転換期間中の経営リスクを軽減できる点にあります。これにより、有機農業への挑戦をより現実的なものにできます。

申請要件・スケジュール・必要書類

補助金や支援制度を活用するためには、適切な時期に、必要な書類を揃えて申請することが重要です。

申請から交付までの流れ

補助金の申請から交付までの一般的な流れは以下の通りです。

- 情報収集: 募集期間や申請条件、提出書類などを確認します。

- 計画策定: 申請する補助金の目的に沿った事業計画書を作成します。

- 申請書類準備: 必要書類を漏れなく揃えます。

- 申請: 提出期限内に申請窓口に書類を提出します。

- 審査: 提出された書類に基づき審査が行われます。必要に応じて面談や現地調査が行われることもあります。

- 採択・交付決定: 審査の結果、採択されれば交付決定通知書が届きます。

- 事業実施: 計画書に基づき事業を実施します。

- 実績報告: 事業終了後、事業の実施状況や経費をまとめた実績報告書を提出します。

- 交付: 実績報告書の審査後、補助金が交付されます。

書類作成のコツ

補助金の申請書類は、その後の審査に大きく影響します。以下の点を意識して書類を作成しましょう。

- 目的の明確化: 何のために補助金が必要で、どのような効果が期待できるのかを具体的に示しましょう。

- 具体性: 計画の内容を具体的に記述し、数値目標なども含めましょう。

- 実現可能性: 計画が現実的で、実行可能であることを示しましょう。

- 根拠: 必要な経費の積算根拠や、取得したい機械の見積もりなどを添付しましょう。

- 農林水産省の様式に従う: 国の補助金であれば、農林水産省やその関連機関が提供する様式に沿って作成することが必須です。

不明な点があれば、各補助金の相談窓口や地域の農業協同組合、農業普及指導センターなどに相談することをおすすめします。

新規就農研修・転換支援プログラム情報

有機農業への参入を検討している方、特に新規就農者や転換を考えている農家にとって、知識や技術の習得は不可欠です。国や地方自治体、農業団体などが提供する研修や支援プログラムを活用しましょう。

研修機関と内容比較

| 研修機関のタイプ | 提供される研修内容 |

| 農業大学校・農業研修施設 | 有機農業の基礎理論、栽培技術、土壌管理、病害虫防除、有機JAS認証取得のための知識、経営管理など、体系的なカリキュラム。 |

| 民間企業・NPO法人 | 特定の作物に特化した栽培技術、直販や加工のノウハウ、オーガニックレストランとの連携など、実践的な内容。 |

| 農業協同組合(JA) | 地域に密着した栽培指導、共同での資材購入、販売支援など。 |

| 有機農業実践農家での研修 | 実際の農場で、先輩農家から直接指導を受ける。現場での実践的な技術や経営ノウハウを学ぶことができる。 |

自身の目標やレベルに合わせて、適切な研修機関を選択することが重要です。

受講のタイミングと費用

研修プログラムは、就農前や転換計画中など、自身の状況に合わせて受講するタイミングを検討しましょう。費用は研修機関や期間によって大きく異なりますが、国や自治体の補助金・助成金制度を活用できる場合もあります。例えば、「青年就農給付金(準備型)」や、地域の新規就農研修支援制度などが挙げられます。

研修を通じて、有機農業に必要な知識と技術を習得することはもちろん、同じ志を持つ仲間や先輩農家とのネットワークを築くことができるのも大きなメリットです。

有機農業は難しい?課題と成功事例から学ぶコツ

有機農業は、環境に優しく、消費者からの需要も高い魅力的な分野ですが、一方で「難しい」「儲からない」といった声を聞くこともあります。しかし、適切な知識と計画、そして工夫を凝らすことで、これらの課題を克服し、成功を収めている事例も数多く存在します。

有機農業の実践的課題──コスト・手間・人手不足

有機農業の実践には、慣行農業とは異なる課題が伴います。これらを事前に把握し、対策を講じることが成功への第一歩です。

初期投資・運用コストの実態

有機農業への転換や新規就農には、いくつかのコストが発生します。

| コストの種類 | 具体例 | 備考 |

| 初期投資 | 有機JAS認証取得費用、圃場の整備費用(緩衝帯設置など)、有機栽培に対応した機械・資材の購入費、研修費用 | 補助金や助成金で一部カバーできる場合があります。 |

| 運用コスト | 有機JAS適合資材(肥料、防除資材など)の購入費、人件費、燃料費、有機JAS認証維持費用(年次検査費用など) | 慣行栽培に比べて単価が高い資材もあります。 |

特に、転換期間中は有機農産物として販売できないため、収益が減少し、経営が圧迫される可能性があります。この期間の資金計画を綿密に立てることが重要です。

労働力確保の工夫

有機農業は、化学農薬に頼らない分、雑草対策や病害虫の初期防除など、手作業によるきめ細やかな管理が求められるため、手間がかかります。これが人手不足の要因となることもあります。

- 共同作業: 地域コミュニティで連携し、共同で作業を行う。

- ボランティアの活用: 援農ボランティアやワーキングホリデーの受け入れ。

- スマート農業技術の導入: 雑草除去ロボットやドローンによる生育状況の監視など、効率化を図る技術の導入。

- 栽培品種の見直し: 手間のかからない作物を選ぶ、または手間を軽減できる栽培方法(不耕起栽培など)を検討する。

これらの工夫により、労働負担を軽減し、効率的な農業経営を目指すことができます。

失敗談から学ぶヒント

有機農業への転換は、常に順風満帆とは限りません。失敗から学び、次に活かす姿勢が重要です。

転換中のトラブル事例

- 収量の減少: 慣行農業からの転換直後は、土壌環境の変化や病害虫対策の不足により、一時的に収量が減少することがあります。

- 病害虫の多発: 化学農薬を使わないため、特定の病害虫が大発生し、大きな被害を受けることがあります。

- 雑草の多発: 除草剤を使わないため、雑草管理に膨大な時間と労力がかかることがあります。

- 資金繰りの悪化: 転換期間中の収益減や、有機JAS認証取得・維持費用などで資金が枯渇するケースもあります。

- 販路の確保の難しさ: 有機農産物の販売先が見つからず、せっかく作っても売れ残ってしまうことがあります。

トラブル回避・克服策

- 十分な準備期間: 転換期間を有効活用し、土壌をじっくり育て、栽培技術を習得しましょう。

- 病害虫の早期発見・早期対策: 日々の圃場観察を徹底し、異常を早期に発見し、速やかに適切な防除対策を講じましょう。

- 多様な防除方法の組み合わせ: 生物的防除、物理的防除、耕種的防除など、複数の方法を組み合わせることで、リスクを分散させましょう。

- 資金計画の徹底: 転換期間中の経営を見越した資金計画を立て、必要に応じて補助金や融資制度を活用しましょう。

- 販路開拓の先行着手: 認証取得前から販売先(契約栽培、直売所、宅配など)を探し、計画的に販路を確保しましょう。

慣行農業との収益性比較──儲かる秘訣とは?

「有機農業は儲かるのか?」という疑問は、特に転換を検討する農家にとって重要なポイントです。単に収量だけで比較すると慣行農業に劣る場合もありますが、高単価での販売や多様な販路を確保することで、高い収益性を実現している有機農家は少なくありません。

収量・単価・販売チャネル別の収益モデル

| 比較項目 | 慣行農業 | 有機農業 |

| 収量 | 一般的に安定して高い | 土壌や栽培管理に左右され、慣行農業より低い場合もある |

| 単価 | 市場価格に左右されやすい | 一般的に高単価での販売が可能(ブランド力、安全性付加価値) |

| 販売チャネル | 市場出荷が中心 | 直売所、宅配、契約栽培、飲食店への直接販売、インターネット販売、加工品販売など多様 |

有機農業は、単価が高く設定できるという大きなメリットがあります。また、販売チャネルを多様化することで、価格変動リスクを軽減し、安定した収益を確保しやすくなります。

契約栽培・直販の活用

有機農業で安定した収益を上げるためには、消費者に直接販売する「直販」や、事前に特定の顧客と販売量を約束する「契約栽培」が非常に有効です。

- 直販: 消費者に直接販売することで、中間マージンを削減し、収益率を高めることができます。農産物直売所、道の駅、インターネット販売、宅配サービスなどが主な方法です。消費者の反応を直接聞けるため、今後の生産計画にも活かせます。

- 契約栽培: 飲食店や加工業者、スーパーマーケットなどと事前に契約を結び、一定量の農産物を安定的に供給する方法です。価格が事前に決まっているため、安定した収入を見込めます。

これらの販売方法を組み合わせることで、有機農業の収益性を向上させることが可能です。

地域で輝く成功事例

全国各地で、有機農業を通じて地域を活性化させ、持続可能な農業を実現している成功事例が数多くあります。

小規模〜大規模の好事例

- 小規模農家による多品目少量生産と直販: 多様な野菜を有機栽培し、直売所や宅配で消費者と直接つながることで、高い付加価値を実現しています。消費者との交流を通じて、地域に根ざしたファンを獲得しています。

- 大規模農場での機械化と効率化: 広大な農地で有機栽培に取り組み、有機栽培に対応した機械を導入することで、規模の経済を追求し、労働効率を高めています。JAS認証を取得し、大手スーパーなどへの安定供給も実現しています。

- 加工品開発と6次産業化: 有機農産物を加工して付加価値の高い商品(ジャム、ジュース、乾燥野菜など)を開発し、収益源を多様化しています。

地域活性化への貢献

有機農業は、単なる食料生産に留まらず、地域コミュニティにも様々な良い影響を与えています。

- 交流人口の増加: 有機農業体験イベントや収穫体験などを通じて、都市住民との交流が生まれ、地域への関心が高まります。

- 雇用創出: 有機農業への転換や規模拡大に伴い、新たな雇用が生まれることがあります。

- 環境保全: 農薬や化学肥料の使用を控えることで、地域の水質や土壌が改善され、生物多様性が保全されます。

- 食育の推進: 子どもたちへの食育活動を通じて、食への関心を高め、健全な食生活を促進します。

これらの成功事例は、有機農業が「難しい」だけでなく、工夫次第で地域に貢献し、経済的にも成り立つ持続可能な農業であることを示しています。

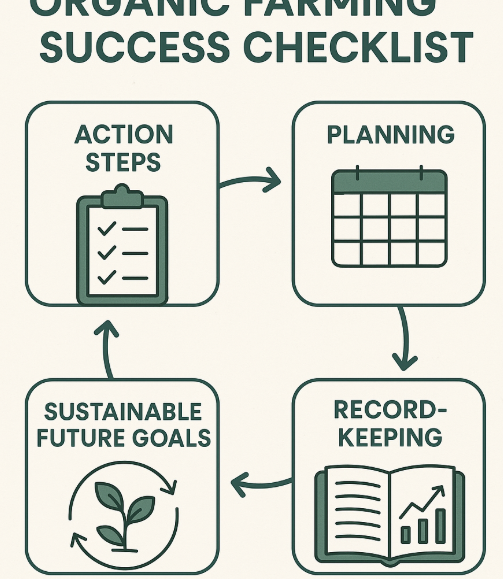

持続可能な未来を手に入れるためのチェックリスト

有機農業への挑戦は、決して簡単な道のりではありません。しかし、適切な準備と計画、そして継続的な努力によって、持続可能な農業を実現し、あなたの農業経営を成功に導くことができます。

有機農業開始前に確認すべき最終チェックリスト

有機農業を本格的に始める前に、以下の項目を最終確認しましょう。

圃場・土壌の準備状況

- 転換期間の確認: 栽培したい作物に応じた転換期間が経過しているか、または計画的に進行しているか。

- 禁止資材履歴の確認: 過去2〜3年間の化学肥料・農薬の使用履歴がクリアになっているか、記録が揃っているか。

- ほ場区分の明確化: 慣行区画との分離措置(緩衝帯など)が適切に講じられているか。

- 土壌改良の進捗: 堆肥の投入や緑肥の栽培など、土壌の健全化に向けた取り組みが計画通り進んでいるか。

資材・書類の整備状況

- 有機JAS適合資材の選定: 使用を予定している肥料や防除資材が有機JAS別表1に掲載されているか、購入先も明確か。

- 生産工程管理記録の準備: 日々の作業を記録するためのフォーマットが準備されており、継続的に記録できる体制が整っているか。

- 有機JAS認証申請書類の確認: 申請に必要な書類(申請書、圃場図、作付け計画書など)の準備状況はどうか。

- 資金計画の再確認: 転換期間中の経営や初期投資、ランニングコストを賄えるだけの資金計画が立っているか、補助金の活用も検討されているか。

具体的アクションステップ

このチェックリストを確認したら、次の具体的なアクションステップに進みましょう。

資料ダウンロード/専門家への相談窓口

- 農林水産省のウェブサイト: 有機JAS規格の詳細や関連法規、補助金情報などが掲載されています。

- 登録認定機関のウェブサイト: 申請手続きの詳細や、各機関が提供するセミナー情報などを確認できます。

- 農業普及指導センター: 各地域の農業に関する専門家が常駐しており、技術指導や経営相談に乗ってくれます。

- 農業協同組合(JA): 地域の農家向けの様々な情報や支援を提供しています。

- NPO法人、民間コンサルタント: 有機農業に特化した研修やコンサルティングサービスを提供している団体もあります。

これらの情報源や相談窓口を活用し、疑問点を解消しながら着実に準備を進めましょう。

有機JAS認定機関への問い合わせ

具体的な有機JAS認証の申請プロセスや費用について、早めに有機JAS認定機関に直接問い合わせてみましょう。各機関によって、サポート体制やスケジュールが異なるため、自身の状況に合った機関を選ぶことが重要です。

○○のコツを意識して、素敵な有機農業ライフを手に入れよう!

日々の計画と記録のポイント

有機農業で成功するための最大のコツは、日々の計画と記録を徹底することです。

- 栽培計画の具体化: どんな作物を、いつ、どこに、どれくらいの量で栽培するのか、使用資材は何かなど、事前に詳細な栽培計画を立てましょう。

- 生産工程管理記録の正確性: 毎日の作業内容、気象状況、病害虫の発生状況、資材の使用量などを、日付とともに正確に記録しましょう。これは、有機JAS認証の維持だけでなく、今後の栽培計画を改善していく上でも貴重なデータとなります。

- 反省と改善: 記録を振り返り、うまくいった点、うまくいかなかった点を分析し、次の栽培に活かしましょう。

成功へ導く実践的アドバイス

- 焦らず着実に: 転換期間は「準備期間」と捉え、土壌を育てることに時間をかけましょう。すぐに大きな収益を得ようとせず、地道な努力を続けることが重要です。

- 情報収集を怠らない: 有機農業に関する最新の情報(栽培技術、病害虫対策、市場動向など)を常に収集し、知識をアップデートしましょう。

- 仲間を見つける: 同じ有機農業に取り組む仲間と交流し、情報交換したり、困ったときに相談できるネットワークを築きましょう。

- 多様な販路を構築: 直販や契約栽培など、販売チャネルを複数持つことで、経営の安定性を高めましょう。

- 消費者とのつながりを大切に: 有機農産物の価値を消費者に直接伝えることで、ブランド力を高め、継続的な顧客を獲得できます。

これらのコツを意識し、一つ一つのステップを丁寧に踏むことで、あなたはきっと持続可能で実り豊かな有機農業ライフを手に入れることができるでしょう。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。