有機農業の輸出について気になった方は「日本の豊かな大地で育まれた有機農産物を、世界中の食卓に届けたい」などの想いを抱いていることでしょう。しかし、「何から始めればいいのか?」「複雑な手続きをクリアできるか不安…」「本当に海外で成功できるのか?」といった疑問や不安を抱えているかもしれません。

そこで記事では、世界の有機食品市場の最新動向から、海外輸出に必須となる有機JAS同等性協定や各種認証の取得フロー、さらには具体的な貿易実務、活用できる補助金・支援制度、そして成功事例までを徹底的に解説します。

この記事を読むメリット

- 世界の有機食品市場の現状と日本の立ち位置を正確に把握し、有望な輸出先を見つけられます。

- 有機JAS同等性協定の仕組みや海外有機認証の取得フローが理解でき、複雑な手続きをスムーズに進められます。

- 輸出入書類の作成、検疫、輸送、コスト管理といった具体的な貿易実務のノウハウを習得し、トラブルを回避できます。

- 農林水産省の補助金や6次産業化交付金、JETROなどの支援サービスを最大限に活用し、資金面や販路開拓の不安を軽減できます。

- マーケットイン型の商品開発や成功事例からヒントを得て、自社製品を海外でブランディングし、収益を拡大する道筋が見えてきます。

もしこの記事を読まないと、世界の有機市場の動向を見誤り、最適な輸出戦略を立てられず、ビジネスチャンスを逃す可能性があります。また必要な有機認証や法規制への対応が遅れ、通関での問題や罰則に直面し、輸出が頓挫するリスクがあります。煩雑な貿易実務でつまずき、無駄なコストや時間が発生したり、予期せぬトラブルで大きな損失を被るケースもあるでしょう。

さらに、利用できる補助金や支援制度を知らずに、自己資金だけで輸出に挑み、経営を圧迫する事態に陥る恐れもあります。海外市場のニーズに合わない商品開発や販売戦略で、せっかくの高品質な有機農産物が現地で評価されず、撤退を余儀なくされるかもしれません。

このようなことにならないよう、本記事で有機農業の輸出について理解し、あなたの有機農産物を世界へと羽ばたかせるための確かな知識と具体的な戦略を手に入れ、持続可能で実り豊かな未来を掴みましょう!

目次

有機農業 輸出 市場動向と2030年目標とは

この項目を読むと、世界の有機食品市場の現状や日本の立ち位置、そして2030年の政府目標までを包括的に把握できます。これにより、海外販路開拓の具体的な戦略を立てる上で、市場の大きな流れを捉えられるでしょう。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、市場の潜在的な機会を見逃したり、非効率な戦略に陥ったりする可能性があるため、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

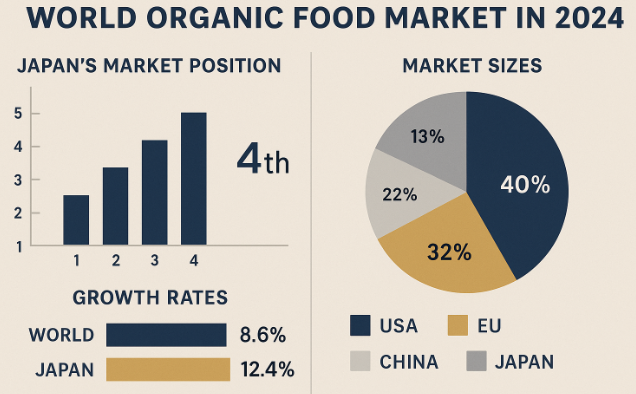

世界の有機食品市場動向2024と日本の立ち位置

世界の有機食品市場は、健康志向の高まりや環境意識の向上を背景に、堅調な成長を続けています。

グローバル市場規模の推移

世界の有機食品市場規模は、2020年に1,200億ユーロ(約15.6兆円)を超え、今後も拡大が予測されています。特に欧米を中心に消費が伸びており、日本もこの流れに乗り遅れないよう、積極的な輸出戦略が求められています。

主要消費国の動向比較

| 国名/地域 | 特徴 | 有機食品消費額(2020年目安) |

| 米国 | 世界最大の有機市場。スーパーマーケットでの販売が主流。 | 約500億ドル |

| EU | 統一された有機認証制度を持ち、消費者意識が高い。ドイツ、フランスが牽引。 | 約450億ユーロ |

| 中国 | 有機農業生産面積は世界2位だが、国内消費は発展途上。 | 成長中 |

| 日本 | 市場規模は小さいが、健康志向層を中心に需要が拡大傾向。 | 伸長中 |

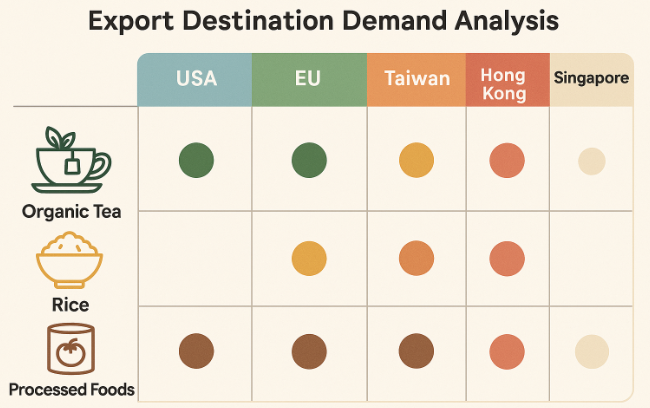

主要輸出先の需要動向

日本の有機農産物にとって有望な輸出先は、欧米に加え、地理的に近いアジア諸国です。

米国市場の特徴

米国は世界最大の有機食品市場であり、消費者の健康・安全志向が非常に高いのが特徴です。特に、日本の有機米や有機茶、有機加工食品(味噌、醤油など)への関心が高まっています。USDA Organic認証の取得が不可欠であり、表示規制にも注意が必要です。

EU市場の最新トレンド

EUは環境意識が高く、有機食品の消費が生活に根付いています。統一されたEU有機規則があり、これに適合した製品が求められます。日本の有機緑茶や有機調味料など、特定の加工品に高い需要が見られます。有機JAS同等性協定を活用することで、スムーズな輸出が可能です。

台湾・香港・シンガポール市場概況

台湾、香港、シンガポールは、日本食への親和性が高く、中間所得層の拡大とともに有機食品の需要が伸びています。これらの国・地域は距離が近く、新鮮な有機野菜や果物、高付加価値の加工食品の輸出に適しています。各地域の輸入規制や残留農薬基準への対応が重要です。

品目別輸出量・輸出額の推移

日本の有機農産物の輸出は、特定の品目で実績を上げています。

有機米/有機茶の輸出実績

有機米は、特に米国市場で高品質な日本米として評価されています。有機茶は、健康志向の高まりとともに、欧米やアジアでの需要が拡大しています。特に抹茶の人気は世界的に高まっており、輸出額も増加傾向にあります。

有機野菜/有機果物の動向

有機野菜や有機果物の輸出は、鮮度保持や輸送コストが課題となりますが、高付加価値な日本の品種は富裕層向けに一定の需要があります。シンガポールや香港など、近隣のアジア市場が主な輸出先となります。

2030年目標と国際競争力強化のポイント

日本政府は、農林水産物・食品の輸出拡大を国家戦略として掲げており、その中で有機農産物の輸出も重要な位置を占めています。

政府目標・ロードマップ

農林水産省は、2030年までに農林水産物・食品の輸出額を5兆円に拡大する目標を掲げており、有機農産物はその目標達成のための重要な柱の一つです。具体的には、有機JAS同等性協定を活用した輸出拡大や、海外でのプロモーション強化がロードマップに盛り込まれています。

民間企業の取り組み事例

多くの民間企業が、海外市場のニーズを捉えた商品開発やブランディングに注力しています。例えば、長期保存可能な有機加工食品の開発、現地消費者の嗜好に合わせたパッケージデザインの変更、現地の見本市や商談会への積極的な参加などが挙げられます。

有機JAS同等性協定/EU有機認証・USDA organic取得フロー

この項目を読むと、有機農産物を海外に輸出する上で必須となる有機JAS同等性協定の仕組みや、主要な海外有機認証の取得フロー、そして各国の表示規制について理解を深められます。これにより、複雑な認証プロセスをスムーズに進め、国際市場への参入を加速できるでしょう。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、必要な認証を取得できず輸出が滞ったり、誤った表示で法規制に抵触したりするリスクがあるため、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

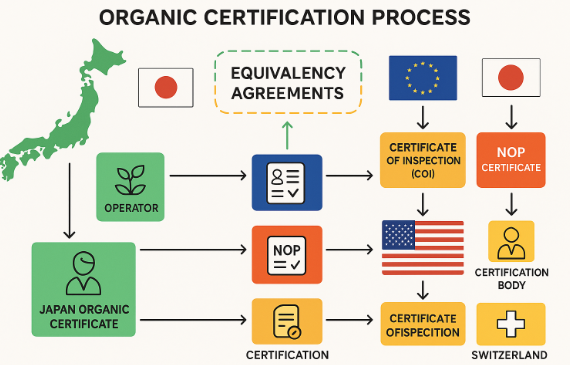

有機JAS相互承認協定の仕組みと具体例

有機JAS同等性協定(相互承認協定)は、日本の有機JAS認証を受けた製品が、相手国の有機認証を改めて取得することなく、有機食品として流通できる制度です。これは輸出事業者にとって大きなメリットとなります。

相互承認のメリット・デメリット

| 項目 | メリット | デメリット |

| 時間 | 相手国の認証取得にかかる時間を短縮できる | 相手国の有機規則への理解・対応が必要になる場合がある |

| 費用 | 認証取得にかかる費用を削減できる | 特定の品目や加工方法に制限がある場合がある |

| 手続き | 輸出時の手続きが簡素化される | 協定の範囲外の国へは個別認証が必要 |

| 市場 | 広範な国際市場へのアクセスが可能になる | 協定内容の変更に常に対応する必要がある |

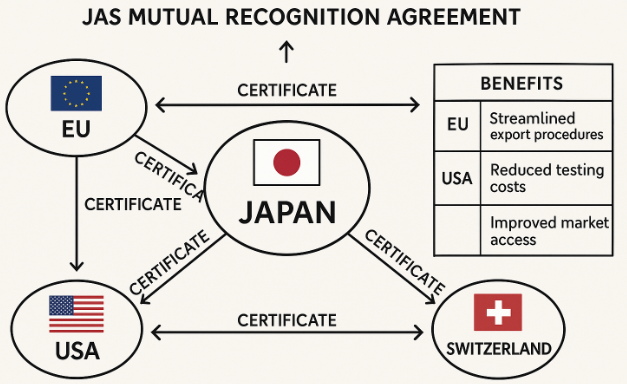

対象国(EU/アメリカ/スイスなど)の協定内容

現在、日本は以下の国・地域と有機同等性協定を締結しています(2025年7月時点)。

| 国・地域 | 協定内容 | 輸出に必要な証明書 |

| EU | 日本の有機JAS認証農産物・加工食品がEU市場で有機食品として流通可能。EUの有機規則に準拠していることが前提。 | COI(検査証明書) |

| 米国 | 日本の有機JAS認証農産物・加工食品が米国市場で有機食品として流通可能。ただし、一部の品目や加工方法には追加要件がある場合がある。 | NOP証明書 |

| スイス | 日本の有機JAS認証農産物・加工食品がスイス市場で有機食品として流通可能。 | COI(検査証明書) |

| カナダ | 日本の有機JAS認証農産物・加工食品がカナダ市場で有機食品として流通可能。 | COI(検査証明書) |

引用:農林水産省「有機食品の検査認証制度」https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html

海外有機認証(USDA organic・EU有機認証)取得フロー

同等性協定の対象外の国へ輸出する場合や、現地の認証マークを表示したい場合は、個別に海外有機認証を取得する必要があります。

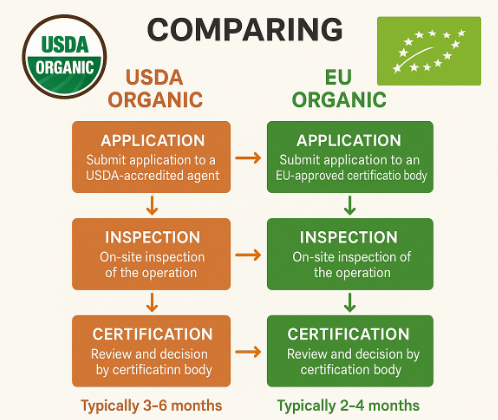

USDA organic 認証申請手順

USDA Organic認証は、米国農務省(USDA)が管理する有機認証です。

- NOP規則の理解: 米国の国家有機プログラム(NOP)の規則を詳細に理解します。

- 有機システム計画の作成: 有機農業の生産方法、加工方法、管理体制などを詳細に記述した計画書を作成します。

- 認証機関の選択: USDA公認の認証機関を選定し、契約します。

- 申請書の提出: 作成した有機システム計画や関連書類を認証機関に提出します。

- 現地調査(監査): 認証機関による現地調査が行われ、計画書の内容と実際の運営が一致しているか確認されます。

- 認証取得: 監査に合格すれば、USDA Organic認証が付与されます。

EU有機規則への対応ステップ

EU有機規則は、EU域内で有機食品として販売するための統一基準です。

- EU有機規則の確認: EC規則834/2007および889/2008などの最新のEU有機規則を確認します。

- 適合性評価: 自身の生産・加工プロセスがEU有機規則に適合しているか自己評価を行います。

- 認証機関の選択: EU委員会によって承認された認証機関を選定します。

- 申請・監査: 認証機関に申請し、現地調査を受けます。

- 認証取得: 監査に合格すれば、EU有機認証が付与され、EU有機ロゴの使用が可能になります。

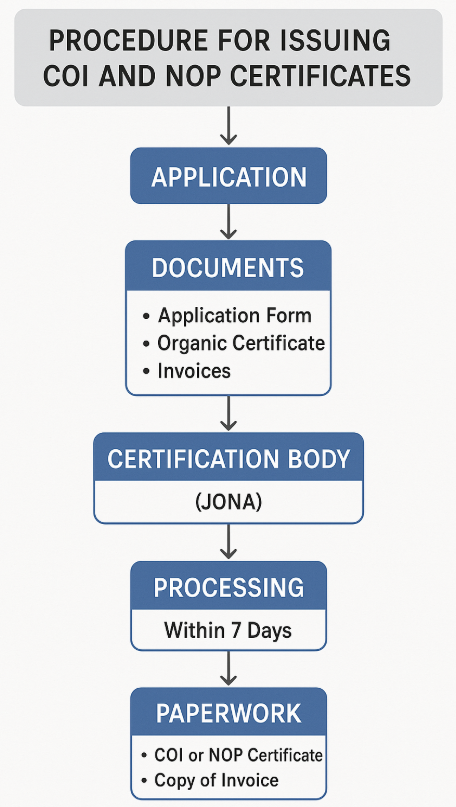

COI(検査証明書)/NOP証明書の発行手順

有機JAS同等性協定を活用して輸出する場合、原産国で発行される特定の証明書が必要です。

発行機関と必要書類一覧

| 証明書名 | 発行機関 | 主な対象国/地域 | 必要書類(例) |

| COI(検査証明書) | 日本の登録認証機関(例:JONA) | EU、スイス、カナダ | 有機JAS認証書の写し、輸出契約書、インボイス、パッキングリスト、生産履歴、原料調達に関する証明書など |

| NOP証明書 | 日本の登録認証機関(米国のNOPと連携している機関) | 米国 | 有機JAS認証書の写し、輸出契約書、インボイス、パッキングリスト、米国NOP規則への適合を示す書類など |

引用:JONA-Japan「JONA海外向け輸出証明書の発行について」https://www.jona-japan.org/certification/coi/

申請手続きの注意点

証明書の発行には、通常、数日から数週間を要します。輸出スケジュールに余裕を持って申請しましょう。また、証明書の内容に誤りがないか、記載事項が輸出先の規制に合致しているかなど、細部の確認が不可欠です。

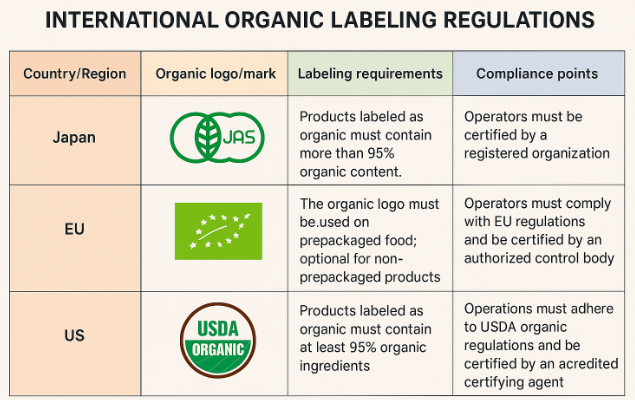

各国の有機表示規制比較と対応ポイント

有機食品は、国や地域によって表示規制が異なります。適切に対応しないと、通関で問題が生じたり、罰則の対象となったりする可能性があります。

表示ラベルの要件比較

| 国・地域 | 主な表示要件(例) |

| 日本 | 有機JASマーク、生産者名、所在地、品名、内容量など |

| EU | EU有機ロゴ(リーフロゴ)、認証機関コード、生産者名、原産地、成分表示など |

| 米国 | USDA Organicロゴ、認証機関名、生産者名、成分表示、含有有機物割合(任意)など |

現地対応事例

日本の有機農産物を米国に輸出する場合、製品パッケージにUSDA Organicロゴを表示するためには、米国におけるNOP規則に準拠した表示が求められます。EUに輸出する場合は、EU有機ロゴと日本の認証機関コードを併記する必要があります。現地代理店や輸入業者と密に連携し、表示ラベルの最終確認を行うことが重要です。

有機農業 輸出 貿易実務:手続き・検疫・輸送・コスト管理

この項目を読むと、有機農産物を海外に輸出する際の具体的な貿易実務、すなわち書類作成、検疫、物流、コスト管理、そして商談会の準備からバイヤー開拓に至るまでの一連の流れを把握できます。これにより、煩雑な輸出プロセスを円滑に進め、予期せぬトラブルを回避できるでしょう。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、書類不備による通関遅延、検疫不合格、高額な物流コスト、商談機会の損失など、輸出ビジネスの大きな障壁に直面する可能性があるため、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

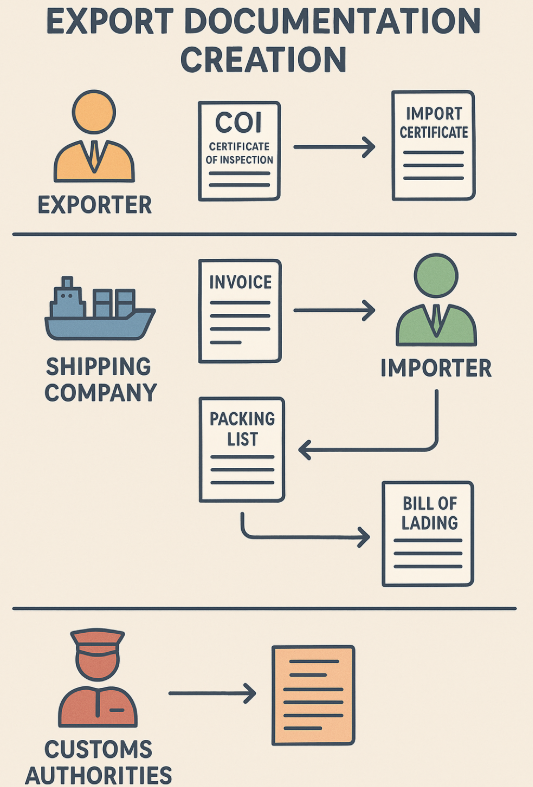

輸出入書類作成のポイント(COI・輸入証明書)

輸出入書類は、円滑な貿易の基礎となります。特に有機農産物の輸出では、特定の証明書が必要となるため、正確な作成が求められます。

書類フォーマットと記入例

輸出時には、主に以下の書類が必要となります。

| 書類の種類 | 概要 | 記入例のポイント |

| COI(検査証明書) | EU、スイス、カナダ向け有機農産物の必須証明書。 | 発行機関、輸出者・輸入者情報、製品情報(有機JAS認証番号含む)、数量、重量、原産地、出発地・目的地、認証機関コード、発行日など。正確な有機JAS認証番号の記載が必須。 |

| NOP証明書 | 米国向け有機農産物の必須証明書。 | 発行機関、輸出者・輸入者情報、製品情報、数量、重量、米国NOP規則への適合性、発行日など。米国の規制に合わせた記述が求められる。 |

| インボイス(商業送り状) | 取引内容を証明する書類。 | 輸出者・輸入者情報、INCOTERMS(貿易条件)、品名、数量、単価、合計金額、支払条件、原産地など。詳細かつ正確な記載が重要。 |

| パッキングリスト(梱包明細書) | 梱包内容を詳細に記載する書類。 | 梱包数、各梱包の内容物、重量、容積など。検品や通関の際に必要となる。 |

| 船荷証券(B/L) | 運送契約の証拠、貨物受領証、引渡請求権を示す。 | 船名、積載港、荷卸港、貨物情報、運賃、荷送人、荷受人など。海上輸送の場合に発行される。 |

申請から受領までのスケジュール

COIやNOP証明書の発行は、通常、認証機関に申請してから数営業日~数週間を要します。貿易契約締結後、早めに申請手続きを開始し、輸出スケジュールに影響が出ないよう、余裕を持った計画を立てましょう。特に初めての申請では、不備がないよう入念なチェックが必要です。

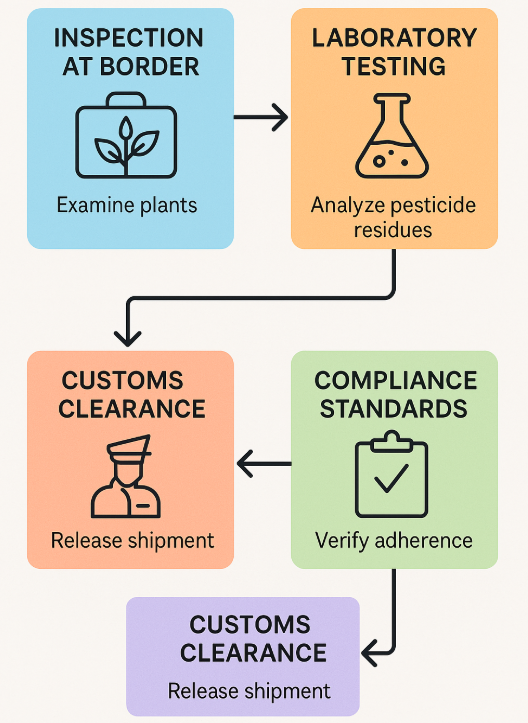

植物検疫・残留農薬基準対応チェックリスト

有機農産物の輸出においては、輸出先の国が定める植物検疫および残留農薬基準への適合が不可欠です。

検疫申請から通関までの流れ

- 輸出先の植物検疫要件の確認: 輸出先の国が輸入植物に対してどのような検疫措置を求めているか、事前に農林水産省や輸出先の政府機関のウェブサイトで確認します。

- 植物防疫所の検査: 出荷前に、日本の植物防疫所による検査を受け、病害虫の付着がないことを証明する植物検疫証明書を取得します。

- 通関手続き: 輸出先の港や空港で、現地の税関による通関手続きが行われます。植物検疫証明書やCOI/NOP証明書などの必要書類を提出します。

- 輸入検査: 輸出先の国の植物検疫当局による輸入検査が行われ、要件を満たしているか確認されます。

残留農薬試験の必須項目

有機農産物であっても、過去の土壌残留や周辺からの飛散などにより、微量の農薬が検出される可能性があります。輸出先の残留農薬基準は非常に厳しいため、事前に検査を行うことが推奨されます。

- 検査対象農薬の選定: 輸出先の国が特に厳しく規制している農薬(ポジティブリスト制度の対象農薬など)を重点的に検査します。

- 検査機関の選定: 国際的に認められた分析機関で、高感度な残留農薬検査を実施します。

- 結果の確認と対応: 検査結果が基準値を超過した場合は、原因を特定し、改善策を講じる必要があります。

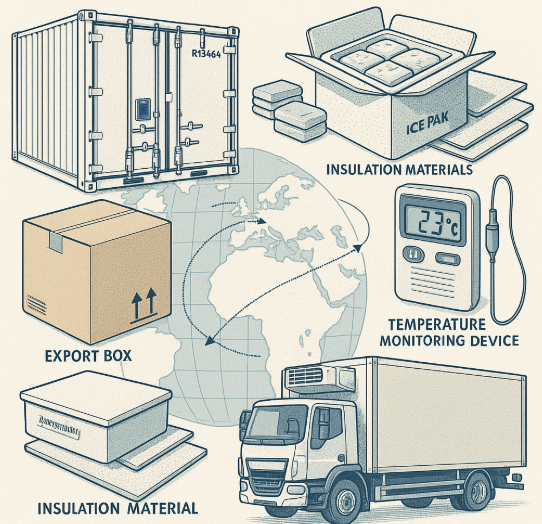

輸出向け梱包・冷蔵輸送など物流ノウハウ

有機農産物の品質を保ったまま輸出するためには、適切な梱包と輸送方法の選択が重要です。

梱包資材の選定基準

- 鮮度保持: 有機野菜や果物の場合、通気性や保湿性、衝撃吸収性に優れた資材を選びます。鮮度保持袋や吸湿シートなども有効です。

- 温度管理: 冷蔵・冷凍品の場合は、保冷剤や断熱材を適切に配置し、温度変化の影響を最小限に抑えます。

- 耐久性: 長時間の輸送に耐えうる強度があるか、積み重ねに耐えられるかなどを確認します。

- 環境配慮: 現地の環境規制に対応した、リサイクル可能な素材や環境負荷の低い素材を選ぶことも、ブランディングに繋がります。

温度管理・輸送業者の選び方

- 温度管理: 有機農産物の多くは、適切な温度管理が不可欠です。リーファーコンテナ(冷蔵・冷凍コンテナ)の利用を検討し、輸送中の温度記録(ロガー)の取得を依頼しましょう。

- 輸送業者: 有機食品の取り扱いに慣れている、信頼できる国際輸送業者を選定します。過去の実績や、トラブル発生時の対応体制などを確認しましょう。空輸、海上輸送、陸上輸送など、品目や距離、コストに応じて最適な輸送手段を選択します。

貿易コストの内訳と削減策

輸出にはさまざまなコストがかかります。これらを正確に把握し、最適化することで、収益性を高めることができます。

輸送費・保険料の最適化

- 輸送費:

- 複数業者の比較: 複数のフォワーダー(国際貨物輸送業者)から見積もりを取り、サービス内容と料金を比較検討します。

- 混載便の利用: 少量の場合は、他の貨物との混載便を利用することでコストを抑えられます。

- 最適な輸送ルートの選択: 空輸は速いですが高コスト、海上輸送は低コストですが時間がかかります。品目の特性に合わせて選択しましょう。

- 保険料:

- 適切な保険加入: 輸送中の事故や品質劣化に備え、適切な貨物海上保険に加入します。保険料率は、品目や輸送ルート、補償範囲によって異なります。

- 免責事項の確認: 保険契約の免責事項をよく確認し、どのような場合に保険が適用されないかを把握しておきましょう。

関税・検疫費用の節減方法

- 関税:

- EPA/FTAの活用: 輸出先の国と日本が経済連携協定(EPA)や自由貿易協定(FTA)を締結している場合、原産地証明書を取得することで関税が免除または減免されることがあります。

- 税率の事前確認: 輸出先のHSコード(品目分類コード)を確認し、正確な関税率を事前に把握しておきましょう。

- 検疫費用:

- 検査回数の最適化: 定期的に検査を行い、安定した品質を維持することで、不必要な再検査費用を削減できます。

- 輸出入制度の理解: 輸出先の最新の検疫制度を常に把握し、不必要な検査や手数料が発生しないよう努めましょう。

商談会参加準備と海外バイヤー開拓方法

海外バイヤーとの関係構築は、輸出成功の鍵を握ります。

商談会出展の必須チェックリスト

| 項目 | 内容 |

| 目標設定 | どのようなバイヤーと出会いたいか、商談目標、期待する契約数などを明確にする。 |

| 商品準備 | 英語(または現地語)の製品説明資料、価格表、サンプル、実績(有機JAS認証など)を準備する。 |

| プレゼン資料 | 英語でのプレゼンテーション資料、会社の強み、商品の特徴、競合優位性などをまとめる。 |

| ブース設営 | 商品を魅力的に展示できるようなブースデザイン、必要であれば試食・試飲の準備。 |

| 人員配置 | 英語または現地語でのコミュニケーションが可能な担当者を配置する。 |

| フォローアップ | 商談後のフォローアップ体制(連絡先の交換、メールの送信など)を確立する。 |

バイヤーリスト作成とアプローチ術

- 情報収集: JETROや各国の貿易振興機関のデータベース、業界誌、オンラインプラットフォームなどを活用し、有望なバイヤー候補をリストアップします。

- ターゲット絞り込み: 自身の製品に適した規模、業態(スーパー、レストラン、卸売業者など)、取扱品目のバイヤーに絞り込みます。

- 個別アプローチ: 商談会だけでなく、個別メールや電話、紹介などを通じて積極的にアプローチします。日本の有機農産物の価値やストーリーを効果的に伝えましょう。

- 信頼関係構築: 初回の取引から長期的なパートナーシップを目指し、誠実かつ迅速な対応を心がけます。品質維持、納期厳守、きめ細やかな情報提供が信頼につながります。

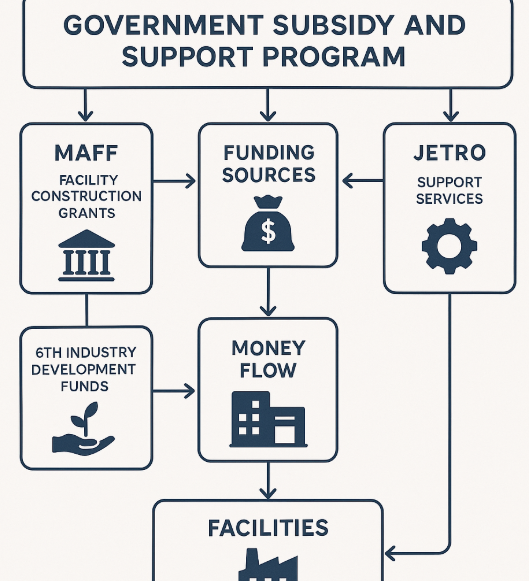

有機農業 輸出 補助金&支援事業を徹底活用!

有機農業の海外輸出を成功させるには、利用できる補助金や支援事業を最大限に活用することが重要です。

有機農業の海外輸出を考えている生産者や事業者の皆さまにとって、補助金や支援事業は大きな味方となります。これらの制度を賢く利用することで、初期投資の負担を軽減し、販路拡大に向けた基盤を強化できます。

主なポイントは以下の通りです。

- 農林水産省による施設整備や産地支援の補助金

- 6次産業化を後押しする交付金制度

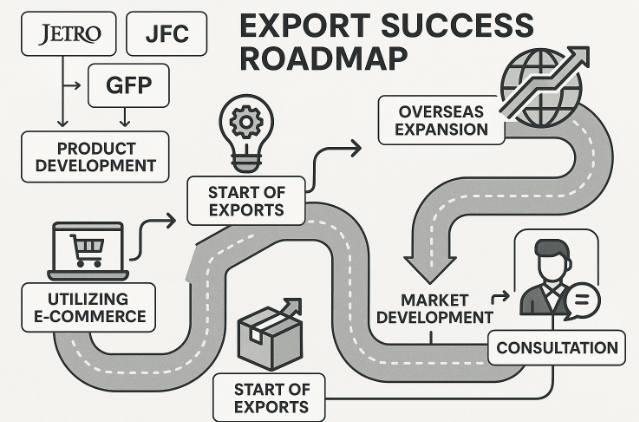

- JETROや日本政策金融公庫(JFC)、GFPといった専門機関の活用

- 輸出専門プランナーや商談会サポートの利用

これらの項目を読むと、輸出にかかる費用を抑え、効率的に海外市場へ参入できるメリットを感じられます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、資金面でつまずいたり、適切な支援を見逃したりといった失敗をしやすくなるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

農林水産省補助金:輸出拡大施設整備事業・産地パワーアップ支援

農林水産省が提供する輸出拡大施設整備事業や産地パワーアップ支援は、有機農産物の輸出を目指す生産者や団体にとって非常に有用な補助金です。

これらの補助金は、国際的な競争力を高めるために必要な施設整備や、産地全体の生産力・供給力を強化するための取り組みを支援します。特に、輸出を意識した選果場、加工施設、冷蔵・冷凍設備などの整備に活用できるため、輸出量の拡大や品質保持に大きく貢献します。

申請要件と提出書類

これらの補助金を申請するには、具体的な事業計画と、それぞれの補助金が定める要件を満たす必要があります。一般的に、事業計画では輸出目標、ターゲット国、具体的な施設整備内容、投資額と資金計画などを詳細に記載することが求められます。

具体的な申請要件と提出書類については、以下の表にまとめました。

| 項目 | 輸出拡大施設整備事業 | 産地パワーアップ支援 |

| 目的 | 輸出拡大に必要な施設整備 | 産地の収益力・生産性向上、競争力強化 |

| 対象者 | 農業者、農業者団体、食品事業者など | 地域の農業者団体(JA、生産者団体など) |

| 対象経費 | 選果場、加工施設、冷蔵・冷凍施設、梱包設備など | 共同利用機械・施設の導入、新品種導入、栽培技術改善など |

| 主な要件 | 輸出計画の具体性、輸出実績(一部) | 地域ぐるみの取り組み、明確な目標設定 |

| 提出書類 | 事業計画書、財務状況に関する書類、見積書など | 実施計画書、費用内訳、組織体制に関する書類など |

詳細な情報は農林水産省のウェブサイトで確認できます。申請期間や要件は年度によって変更される可能性があるため、必ず最新の公募要領を確認してください。

採択事例のポイント

過去の採択事例からは、成功するための共通のポイントが見えてきます。

- 明確な輸出戦略: どの国に、どの有機農産物を、どのくらいの量を輸出するのか、具体的な目標と計画が明確であること。

- 高品質・高付加価値化: 輸出先のニーズに合わせた品質管理体制や、有機加工食品としての付加価値を高める取り組みがあること。

- 地域連携: 地域の生産者が一体となり、安定的な供給体制を構築していること。

- 既存の課題解決: 輸出において障壁となっている具体的な課題(例:鮮度保持、輸送コスト)に対し、補助金を活用してどのように解決するかが明確であること。

これらのポイントを踏まえることで、採択の可能性を高めることができます。

6次産業化交付金の申請ポイント

6次産業化交付金は、農林漁業者が自ら生産した有機農産物を用いて加工や販売までを手掛けることで、所得向上と地域活性化を目指す事業を支援します。

この交付金は、有機農産物の生産に加えて、それを加工して付加価値の高い有機加工食品を開発し、国内外の市場に展開しようとする取り組みに特に有効です。海外輸出を視野に入れた6次産業化は、新たな収益源を確保し、持続可能な農業経営を実現するための重要な一手となります。

対象となる事業とスキーム

6次産業化交付金の対象となる事業は多岐にわたりますが、有機農産物の輸出に焦点を当てた場合、以下のような事業が考えられます。

| 区分 | 事業内容の例 | スキーム例 |

| 商品開発 | 有機野菜を使った加工食品(ドレッシング、ピクルスなど)の開発、有機米粉製品の開発 | 現地ニーズに基づいた試作、パッケージデザイン、栄養成分表示の多言語対応など |

| 加工施設整備 | 有機味噌・有機醤油の製造ライン拡充、有機茶の加工設備導入 | HACCP対応の衛生管理体制の整備、輸出規格に合わせた設備投資など |

| 販路開拓 | 海外展示会への出展、オンラインストアの多言語化、海外バイヤーとの商談 | JETROなどの支援機関と連携した販路開拓、輸出向けブランディング戦略の実施など |

この交付金は、農林水産省が主導し、地方自治体や関係機関と連携して事業を推進します。申請の際には、事業計画の具体性、収益性、地域への波及効果などが審査のポイントとなります。

成功事例の紹介

6次産業化交付金を活用し、有機加工食品の輸出に成功した事例は数多く存在します。

- 有機味噌の海外展開: 国内で高い評価を得ている有機味噌製造業者が、交付金を活用して海外輸出向けのパッケージを開発し、欧米市場で販路を拡大。現地の食文化に合わせたレシピ提案も奏功し、売上を大きく伸ばしています。

- 有機茶のブランド化: 有機茶の生産者が、交付金で最新の加工設備を導入し、海外市場向けの高品質な有機茶を製造。SNSを活用した海外への情報発信や、現地の日本食レストランとの連携により、ブランド力を高めています。

- 有機野菜の加工品輸出: 有機野菜を生産する農業法人が、規格外野菜を活用した有機加工品(例:野菜スープ、ピューレ)を開発。日持ちする加工品として、アジア圏を中心に輸出を開始し、新たな収益源を確立しました。

これらの事例は、ただ加工品を作るだけでなく、ターゲット市場のニーズを深く理解し、それに合わせた商品開発と戦略的な販路開拓が重要であることを示しています。

有機農業の海外輸出を成功させる!支援制度活用から商品開発、販路開拓まで徹底解説

有機農産物の海外輸出を成功させるためのポイントは以下の通りです。

- 国や公的機関による豊富な輸出支援サービスを最大限に活用する。

- 海外市場のニーズを捉えたマーケットイン型の商品開発を行う。

- 輸出に際して必要となる認証や法規制、品質管理の課題をクリアする。

この項目を読むと、自社の有機農産物を海外市場に展開するための具体的なステップと、成功への道筋が見えてくるでしょう。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、時間やコストを無駄にするだけでなく、せっかくのビジネスチャンスを逃してしまう可能性があるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

JETRO・JFC(日本政策金融公庫)・GFPの輸出支援サービス活用法

有機農産物の輸出を検討する際、まず活用すべきなのが、国や公的機関が提供する手厚い支援サービスです。これらのサービスは、情報提供から資金調達、販路開拓まで多岐にわたり、事業者の海外展開を強力に後押しします。

各機関のサービス概要

JETRO(日本貿易振興機構)、日本政策金融公庫(JFC)、GFP(農林水産物・食品輸出プロジェクト)は、それぞれ異なるアプローチで輸出事業者を支援しています。

| 機関名 | サービス概要 |

| JETRO | 海外市場情報の提供、展示会・商談会の開催支援、専門家によるアドバイス、貿易実務支援など、輸出に必要な幅広い情報と機会を提供しています。特に、有機JAS同等性協定に関する最新情報や、各国の有機認証取得に関するサポートも充実しています。 |

| JFC | 農林漁業者や中小企業を対象に、事業に必要な資金の融資を行っています。輸出事業に特化した融資制度や、輸出先国の情報を考慮した資金計画のアドバイスも提供しています。 |

| GFP | 農林水産物・食品の輸出拡大を目指す生産者・事業者を支援するプロジェクト。専門家による輸出戦略の策定支援、輸出先の市場調査、海外バイヤーとのマッチングなどを通じて、具体的な販路開拓をサポートします。 |

活用事例と申し込みフロー

JETROは、海外での商談会や展示会への出展支援を通じて、多くの有機農産物生産者が海外バイヤーとの接点を持つ機会を提供しています。例えば、EUの有機食品展示会への出展支援により、日本の有機味噌が現地バイヤーに評価され、輸出が決定した事例があります。

JFCは、輸出用加工施設の整備費用や、輸出のための運転資金など、資金面での支援を行っています。これにより、有機茶の加工メーカーがEU向けに新製品を開発し、輸出体制を強化した事例も報告されています。

GFPでは、輸出専門プランナーが個別相談に応じ、事業者の状況に応じた輸出計画の策定を支援します。海外向けレシピ・パッケージ開発のアドバイスや、具体的な販路構築のステップについてもサポートしています。

これらのサービスの申し込みは、各機関のウェブサイトから行うのが一般的です。まずは自社のニーズに合った機関を選び、問い合わせてみましょう。

輸出専門プランナーと商談会参加サポート

有機農産物の海外輸出を成功させるためには、専門知識を持つプランナーのサポートや、効果的な商談会への参加が不可欠です。

プランナー活用のメリット

輸出専門プランナーは、海外市場の動向、各国の規制、貿易実務、海外バイヤー開拓のノウハウなど、多岐にわたる専門知識を持っています。彼らを活用するメリットは以下の通りです。

- 輸出戦略の最適化: 現地市場のニーズに基づいた商品戦略やターゲット市場の選定など、具体的な輸出戦略の策定をサポートします。

- 規制・認証対応の円滑化: 有機JAS同等性協定やEU、USDAなどの海外有機認証の取得、植物検疫や残留農薬基準への対応など、複雑な規制・認証プロセスをスムーズに進めるためのアドバイスを得られます。

- コスト削減: 効率的な輸送計画や適切な価格戦略の立案により、無駄なコストを削減し、収益性を高めます。

- リスク低減: 為替変動や国際情勢の変化、契約交渉の注意点など、輸出に伴う様々なリスクに対する適切な対策を講じるサポートを受けられます。

特に、複雑なハラール認証取得プロセスなど、特定の市場への参入を目指す際には、専門プランナーの知識が大きな助けとなるでしょう。

商談会支援プログラムの特徴

商談会は、海外バイヤーと直接会話し、商品をアピールする絶好の機会です。JETROなどが提供する商談会支援プログラムは、以下のような特徴があります。

- 事前マッチング: 自社の商品に興味を持つ可能性のある海外バイヤーとの事前マッチングを行うことで、効率的な商談を可能にします。

- 通訳・翻訳サポート: 言葉の壁を気にせず商談に集中できるよう、通訳や翻訳のサービスを提供します。

- ブース設営支援: 現地でのブース設営や展示物の手配など、出展準備に関するサポートも行われます。

- 商談後のフォローアップ: 商談で得られた成果を具体的な契約につなげるためのフォローアップ支援も提供されます。

これらのプログラムを活用することで、初めての海外商談会でも安心して参加し、成果につなげることが期待できます。

商品開発×マーケットイン──有機加工食品 輸出 成功事例

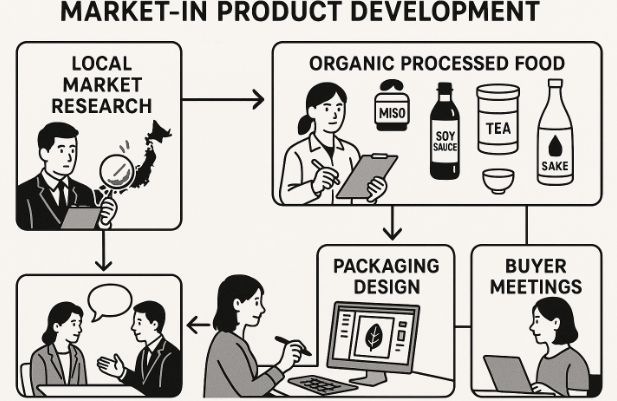

有機加工食品の輸出を成功させるには、単に良い製品を作るだけでなく、海外市場のニーズを深く理解し、それに合わせたマーケットイン型の商品開発が不可欠です。

輸出向け商品開発のヒント:マーケットイン手法と現地ニーズ分析

海外市場で成功するためには、日本の基準や慣習だけでなく、輸出先の市場調査に基づいた商品開発が不可欠です。

市場調査の進め方

市場調査は、ターゲットとする国や地域の消費者ニーズ、競合製品、流通チャネル、法規制などを包括的に把握するために行います。

| 調査項目 | 内容 | 調査方法例 |

| 消費者ニーズ | 現地消費者の食習慣、味覚、健康意識、パッケージデザインの好み、価格帯への許容度などを把握します。 | 現地調査(スーパー、レストラン訪問)、アンケート調査、FGI(フォーカスグループインタビュー) |

| 競合分析 | 現地の有機食品市場における主要な競合製品の種類、品質、価格、ブランド戦略などを分析します。 | 現地店舗視察、オンライン情報収集、競合他社のウェブサイト分析 |

| 流通チャネル | 現地での有機食品の主な販売ルート(スーパーマーケット、専門店、ECサイトなど)を特定します。 | 現地流通業者へのヒアリング、業界レポートの参照 |

| 法規制 | 輸出先の食品衛生基準、表示規制、有機認証要件、残留農薬基準などを確認します。 | 政府機関のウェブサイト、JETROの規制情報、専門家への相談 |

これらの調査を通じて、例えば有機味噌の輸出であれば、現地の健康志向の高まりから「低塩分」や「グルテンフリー」といったニーズがあること、有機茶であれば、茶道の文化を知らない消費者に向けた「手軽に楽しめるティーバッグタイプ」の需要があることなどが明らかになることがあります。

試作・テストマーケティング事例

市場調査の結果を踏まえ、ターゲット市場に合わせた試作を行い、テストマーケティングを通じて消費者からのフィードバックを得ることが重要です。

例えば、ある有機醤油メーカーは、EU市場向けにグルテンフリーの有機醤油を開発しました。試作品を現地の食品展示会で提供し、来場者からのフィードバックを収集。その結果、ボトルデザインの変更や、より小さいサイズのニーズがあることが判明し、最終的な製品に反映させました。

有機茶の生産者の中には、欧米市場で人気のあるフレーバーティーの需要に着目し、有機緑茶にハーブをブレンドした新商品を開発した事例もあります。この製品は、現地の健康志向の高いカフェでテスト販売され、高い評価を得ました。

これらの事例から、現地ニーズに基づいた試作とテストマーケティングが、輸出成功の鍵を握ることがわかります。

有機味噌・有機醤油・有機茶の海外展開ノウハウ

日本の伝統的な有機加工食品である有機味噌、有機醤油、有機茶は、海外市場でも高い評価を得るポテンシャルを秘めています。しかし、その成功には独自のノウハウが必要です。

海外向けレシピ・パッケージ開発

海外向けに商品を展開する際、日本の食文化をそのまま持ち込むのではなく、現地の食習慣や嗜好に合わせた工夫が求められます。

| 項目 | 海外展開のポイント | 具体例 |

| レシピ | 現地の料理への応用を提案し、具体的なレシピを提示することで、消費者の購入意欲を高めます。 | 有機味噌: 味噌汁だけでなく、肉料理の味付けやドレッシング、ディップソースとしての活用レシピを提案。グルテンフリーや低塩分など、健康志向に合わせたレシピも有効。 |

| 有機醤油: 寿司や刺身だけでなく、パスタソースやマリネ液、炒め物の調味料としての利用法を紹介。照り焼きソースなど、海外で人気のある日本の味を再現できるレシピも効果的。 | ||

| 有機茶: 伝統的な飲み方だけでなく、アイスティーやカクテルのベース、スイーツの材料としての利用法を提案。抹茶ラテやほうじ茶ラテなど、カフェメニューでのアレンジレシピも有効。 | ||

| パッケージ | 現地消費者の視覚に訴え、商品の特徴や魅力を伝えるデザイン、言語対応、表示規制への対応が必要です。 | デザイン: 日本らしさを残しつつ、シンプルで洗練されたデザインが好まれます。現地のトレンドや色使いを意識することも重要です。 |

| 言語: 主要な輸出先国の言語での商品名、説明文、成分表示、賞味期限などを記載します。複数言語に対応できると、より多くの国で展開しやすくなります。 | ||

| 情報表示: 有機認証マーク(有機JAS、EU有機認証など)を明確に表示し、商品の信頼性を高めます。アレルギー表示や栄養成分表示など、現地の表示規制に厳格に従う必要があります。 | ||

| サイズ: 小容量の試供品から、業務用、ファミリーサイズまで、現地のニーズに合わせた多様なサイズ展開も検討します。 |

販路構築のステップ

海外での販路構築は、一朝一夕にはいきません。以下のステップを踏むことで、着実に販路を拡大できます。

- ターゲット市場の選定: 市場調査に基づき、自社製品のポテンシャルが高い国や地域を絞り込みます。

- パートナー企業の探索: 現地の輸入業者、ディストリビューター、代理店など、信頼できるパートナーを探します。JETROやGFPのマッチングサービスを活用するのも有効です。

- 商談・契約: 複数の候補と商談を行い、条件交渉を経て契約を締結します。この際、契約交渉の注意点を十分に把握しておくことが重要です。

- プロモーション活動: 現地の展示会への出展、試食会の開催、SNSを活用した情報発信など、様々なプロモーション活動を展開します。

- ロジスティクス構築: 適切な輸送手段(冷蔵、冷凍など)や梱包方法を選定し、効率的な物流体制を構築します。国際輸送 有機食品の専門業者との連携も検討します。

- アフターフォロー: 定期的な市場調査や顧客からのフィードバック収集を行い、商品の改善や販促活動に活かします。

これらのステップを着実に実行することで、有機味噌、有機醤油、有機茶といった日本の宝が、世界中で愛される商品へと成長する可能性を秘めています。

有機日本酒EU輸出に向けた取り組みとハラール認証市場攻略

有機日本酒のEU輸出とハラール認証市場への参入は、日本酒の新たな市場を開拓する上で重要な戦略です。それぞれ異なるアプローチと専門知識が求められます。

EU向け醸造基準と表示要件

EUは有機食品に対する規制が厳しく、有機日本酒を輸出するにはEU独自の有機認証基準を満たす必要があります。

| 項目 | EU輸出に向けた取り組み |

| 有機醸造基準 | EUの有機規則に基づき、原料となる米や麹、水だけでなく、醸造プロセス全体において化学合成農薬や添加物の使用が厳しく制限されます。特定の酵母の使用や、有機JASでは許容される一部の添加物がEUでは認められない場合もあります。 |

| 認証取得 | EU域内の認証機関による認証が必要となります。有機JAS同等性協定により、日本で有機JAS認証を取得していれば、EU向けの追加認証プロセスが簡素化される場合がありますが、詳細な確認が必要です。 |

| 表示要件 | EUの有機ロゴの表示義務、**COI(Control Body’s Import Certificate)の添付、アレルギー表示、原産国表示など、厳格な表示規制に適合する必要があります。EU有機規則 詳細を確認し、正確な情報表示が求められます。 |

| 残留農薬基準 | EU独自の残留農薬基準**があり、日本の基準よりも厳しい場合があります。輸出前に検査を実施し、基準値をクリアしていることを証明する必要があります。 |

これらの基準を満たすためには、醸造工程の見直しや、有機原料の厳格な管理が不可欠です。

ハラール認証取得プロセス

イスラム教徒の消費者が安心して口にできる食品であることを示すハラール認証は、中東や東南アジアなどの巨大な市場に参入するために非常に重要です。

| 項目 | ハラール認証取得のプロセス |

| 認証機関の選定 | 世界中に多くのハラール認証機関が存在しますが、輸出先の国・地域で信頼されている、または公的に認められている認証機関を選定することが重要です。 |

| 原材料の確認 | 日本酒の製造過程で使用される全ての原材料(米、麹、酵母、水、添加物など)がハラールであるかを確認します。アルコールはハラールでは禁止されているため、非アルコール性の日本酒の開発や、アルコール度数を基準値以下に抑える工夫が必要です。 |

| 製造工程の確認 | 製造ラインや設備が豚肉やアルコールなど、ハラールで禁止されているものと交差汚染されていないかを徹底的に確認します。専用の製造ラインや清掃方法が求められる場合があります。 |

| 申請・検査 | 選定した認証機関に申請書類を提出し、現地での査察を受けます。製造現場の衛生管理、原材料の保管状況、製造プロセスなどが厳しくチェックされます。 |

| 認証取得・表示 | 査察をクリアするとハラール認証が付与され、製品パッケージにハラール認証マークを表示できるようになります。これにより、イスラム教徒の消費者に安心して購入してもらえるようになります。 |

有機日本酒のハラール認証取得は、既存の製造プロセスに大きな変更を伴う場合がありますが、新たな市場開拓の大きなチャンスとなります。

現地バイヤー攻略&ブランディング事例

海外輸出を成功させるためには、現地のバイヤーを効果的に攻略し、自社製品のブランドストーリーを魅力的に伝えることが不可欠です。

バイヤー訪問のポイント

海外バイヤーとの商談は、自社製品を理解してもらい、信頼関係を築くための重要なステップです。

| 項目 | バイヤー訪問時のポイント |

| 事前準備 | バイヤーの情報を徹底的に調査します。どのような商品を取り扱っているか、ターゲット顧客は誰か、競合製品は何かなどを把握することで、的確な提案ができます。 |

| 自社製品の強みを明確化し、海外市場での競争優位性を具体的に説明できるように準備します。有機認証の取得状況や、商品のトレーサビリティ、品質管理体制など、アピールできる点を整理します。 | |

| 現地語での資料や名刺、試食・試飲用の商品を準備します。必要に応じて通訳の手配も行います。 | |

| 商談時 | 簡潔かつ分かりやすく、商品の特徴や魅力を伝えます。特に、有機であることの価値や、食の安全への配慮を強調します。 |

| 現地市場のニーズに合わせた提案を心がけます。例えば、有機茶であれば、カフェ向けのアレンジレシピや、手軽に楽しめる個包装の提案などです。 | |

| 価格設定については、現地の市場価格や競合製品との比較を考慮し、柔軟な姿勢で臨みます。コスト最適化の努力も伝えます。 | |

| 質問には誠実に回答し、不明な点があれば持ち帰り、速やかに回答することを伝えます。 | |

| 商談後 | 感謝のメールを送り、商談内容のフォローアップを迅速に行います。サンプル送付や追加資料の提供など、次のステップへと繋がるアクションを起こします。 |

ブランドストーリー構築手法

単に「有機」であるだけでなく、その背景にある物語や生産者の情熱を伝えるブランドストーリーは、消費者の心に響き、製品への愛着を生み出します。

| 項目 | ブランドストーリー構築のポイント | 具体例 |

| 原点・情熱 | なぜ有機農業を始めたのか、どのような想いを持って製品を作っているのかを伝えます。 | 代々続く農家が、未来の地球のために持続可能な農業を選んだという物語。化学肥料を使わないことで、土壌や生態系を守りたいという生産者の強い想い。 |

| 製品のこだわり | 製品が作られる過程での工夫、品質へのこだわり、地域の風土との結びつきなどを具体的に語ります。 | 豊かな自然環境の中で育まれた有機米を使用し、伝統的な製法で時間をかけて醸造された有機日本酒。手摘みで丁寧に収穫された有機茶葉が、独自の製法で加工されることで生まれる深い味わい。 |

| 社会的価値 | 有機農業がもたらす環境への貢献、地域社会への影響、消費者の健康への配慮などを伝えます。 | 有機農業を通じて、地域の生物多様性を守り、持続可能な食料供給に貢献していること。子どもたちの未来のために、安心安全な食品を提供したいという願い。 |

| 視覚的要素 | ストーリーを補完する写真や動画を活用し、視覚的に魅力を伝えます。 | 美しい農地の風景、真剣に作業する生産者の姿、製品が食卓に並ぶイメージ、商品の製造過程を伝える動画など。 |

| 多言語展開 | ブランドストーリーを多言語で展開し、世界中の消費者に届ける努力をします。 | ウェブサイトやSNSで、英語や中国語など主要な言語でストーリーを発信。製品パッケージにQRコードをつけ、多言語のブランドストーリーページに誘導。 |

魅力的なブランドストーリーは、製品に付加価値を与え、競合との差別化を図る上で強力な武器となります。

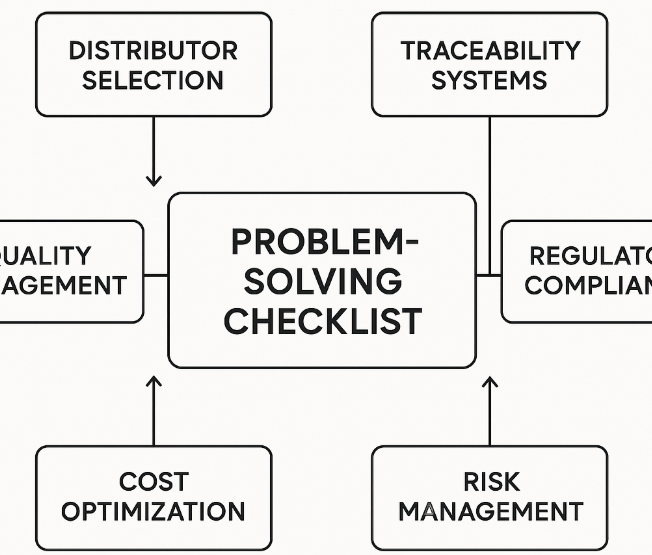

有機農業 輸出 課題解決チェックリスト

有機農産物の輸出には、多くの課題が伴いますが、それらを事前に把握し、適切な対策を講じることで、リスクを最小限に抑え、成功に繋げることが可能です。

代理店探し・海外バイヤー開拓のコツ

海外市場への参入において、信頼できる代理店や海外バイヤーを見つけることは極めて重要です。

代理店選定基準

適切な代理店を選定することは、輸出成功の鍵となります。以下の基準を参考にしましょう。

| 基準 | 詳細 |

| 実績・経験 | 過去に日本の食品や有機農産物の取り扱い実績があるか、ターゲット市場での販路開拓経験が豊富かを確認します。 |

| 販売力・ネットワーク | ターゲット市場における流通チャネルやバイヤーとの強力なネットワークを持っているか、十分な販売力があるかを確認します。自社製品と類似した商品の販売実績も重要です。 |

| 専門性・知識 | 有機食品に関する知識、輸出先の法規制や有機認証に関する専門知識を持っているかを確認します。植物検疫や残留農薬基準に関する理解も求められます。 |

| コミュニケーション能力 | 密な連絡を取り、市場の状況や課題を正確に報告してくれるか、日本語または英語での円滑なコミュニケーションが可能かを確認します。 |

| 倫理性・信頼性 | 企業としての倫理観や信頼性も重要です。過去のトラブル事例や、業界内での評判なども参考にします。JETROなどの公的機関の紹介リストも活用しましょう。 |

| マーケティング能力 | 自社製品を効果的にプロモーションし、市場に浸透させるためのマーケティング戦略を立案・実行できる能力があるかを確認します。 |

契約交渉の注意点

代理店との契約は、トラブルを避けるためにも慎重に進める必要があります。

- 契約期間と更新条件: 試用期間を設ける、あるいは短い期間から開始し、実績に応じて延長するなどの方法を検討します。

- 販売目標と報酬体系: 現実的で達成可能な販売目標を設定し、それに基づいた明確な報酬体系(コミッション率など)を定めます。

- 独占契約の範囲: 特定の地域、チャネル、製品に限定した独占契約にするか、非独占契約にするかを明確にします。独占契約の場合は、一定の販売量を保証させるなどの条件を設定することが重要です。

- マーケティング・プロモーション費用: 費用負担の割合や、具体的なプロモーション活動の内容を契約書に明記します。

- 知的財産権の保護: 自社製品の商標権やデザイン権などが適切に保護されるように条項を設けます。

- 紛争解決条項: 万が一トラブルが発生した場合の紛争解決方法(準拠法、管轄裁判所、仲裁など)を明確に定めておきます。

専門家(弁護士など)に相談し、契約書の内容を十分に確認することが不可欠です。

品質管理・トレーサビリティ強化の実践策

海外市場で信頼を得るためには、徹底した品質管理とトレーサビリティの確保が不可欠です。特に有機農産物は、その信頼性が購買の大きな動機となるため、より厳格な対応が求められます。

トレーサビリティシステムの導入例

トレーサビリティシステムを導入することで、生産から加工、流通、販売までの全工程を追跡可能にし、食の安全性を保証します。

| 項目 | トレーサビリティシステム導入の具体例 |

| 生産段階 | 圃場ごとの栽培履歴(種まき、肥料投入、病害虫対策など)を記録し、データベース化。収穫日時、収穫量、ロット番号などを付与し、製品に紐づける。 |

| 加工段階 | 原材料の受け入れから、加工、梱包までの各工程で、ロット番号による管理を徹底。使用した原材料のロット番号、加工日時、担当者などを記録。 |

| 流通・販売段階 | 出荷時に製品のロット番号と出荷先を記録。製品パッケージにQRコードなどを印字し、消費者がスマートフォンで読み取ることで、生産情報や履歴を確認できるようにする。 |

| システム例 | 専用のトレーサビリティソフトウェアや、既存のERPシステムに機能を追加する方法があります。ブロックチェーン技術を活用したトレーサビリティも注目されています。 |

これにより、万が一製品に問題が発生した場合でも、迅速に原因を特定し、回収などの対応が可能となります。

品質管理マニュアル作成のポイント

製品の品質を一定に保ち、海外の基準を満たすためには、詳細な品質管理マニュアルの作成と運用が不可欠です。

- 目的の明確化: 品質管理マニュアルの目的(例:国際基準への適合、顧客満足度の向上など)を明確にします。

- 適用範囲の定義: 生産から出荷までの各工程における品質管理の適用範囲を定めます。

- 標準作業手順書(SOP)の作成: 各工程における具体的な作業手順を詳細に記載します。温度管理、衛生管理、異物混入防止策など、具体的な項目を盛り込みます。

- 検査・測定方法の明確化: 製品の品質を評価するための検査項目、検査方法、使用する機器、合格基準などを定めます。残留農薬基準の検査方法なども含めます。

- 記録・報告様式の規定: 品質管理に関する記録の様式や、異常発生時の報告フローを明確にします。

- 責任者の明確化: 各工程における品質管理の責任者を明確にし、担当者の役割と責任を定めます。

- 教育・訓練の実施: マニュアルの内容を全従業員に周知し、定期的な教育・訓練を実施します。

- 定期的見直し: 市場や法規制の変化に対応するため、マニュアルを定期的に見直し、改善を重ねます。

ISOやGAP認証などの国際認証取得を目指す場合、これらのマニュアル作成と運用が必須となります。

法規制・表示規制(ISO/GAP認証含む)対応方法

海外輸出においては、輸出先の国・地域の法規制や表示規制に厳格に対応する必要があります。特に有機農産物の場合、有機認証の有無や表示方法が重要になります。

主要認証制度の取得フロー

主要な有機認証制度には、日本の有機JASのほか、EUの有機認証、アメリカのUSDA Organicなどがあります。

| 認証制度 | 概要 | 取得フローのポイント |

| 有機JAS | 日本国内で有機農産物・有機加工食品として販売するために必要な認証です。 | 有機JAS同等性協定を結んでいる国(EU、アメリカ、スイスなど)へ輸出する際には、有機JAS認証があれば追加の有機認証なしで輸出が可能です。ただし、各国の輸入証明書が必要となります。 |

| EU 有機認証 | EU域内で有機農産物・有機加工食品として販売するために必要な認証です。 | EUの有機規則に適合しているかを、EUの認証機関またはEUから認可された第三国の認証機関が審査します。日本の生産者がEU向けに直接認証を取得することも可能です。 |

| USDA Organic | アメリカで有機農産物・有機加工食品として販売するために必要な認証です。 | USDAのNOP(National Organic Program)の基準に適合しているかを、USDAが認可した認証機関が審査します。日本にはUSDA認可の認証機関が存在します。 |

| ハラール認証 | イスラム教徒の戒律に則って生産・加工された食品であることを示す認証です。 | 輸出先の国や地域の消費者が信頼する認証機関を選定し、原材料や製造工程がハラール基準に適合しているかを審査します。特にアルコールや豚肉関連成分の混入がないかが厳しくチェックされます。 |

| ISO/GAP認証 | ISO(国際標準化機構)やGAP(農業生産工程管理)認証は、食品安全、品質管理、環境配慮など、生産プロセス全体の管理体制を評価する国際的な認証です。 | 有機認証とは別ですが、これらの認証を取得することで、企業の信頼性が高まり、海外バイヤーへのアピールポイントとなります。品質管理のトレーサビリティシステム導入にも役立ちます。 |

これらの認証は、海外市場での競争力を高める上で非常に有効です。各認証機関のウェブサイトやJETROなどの情報源で最新の取得フローを確認しましょう。

表示ラベル事例

海外向けの表示ラベルは、単に情報を記載するだけでなく、現地の消費者にアピールし、かつ法規制を遵守する重要な役割を担います。

| 項目 | 表示ラベルのポイント |

| 有機認証マーク | 輸出先の国の有機認証マークを明確に表示します。有機JASマークに加え、EUやUSDAの有機ロゴを併記することで、信頼性が向上します。 |

| 言語対応 | 輸出先の公用語で、商品名、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法、生産者情報、栄養成分表示などを記載します。複数言語に対応できると、より広範な市場で展開しやすくなります。 |

| アレルギー表示 | 輸出先の法規制に基づき、特定のアレルギー物質を明確に表示します。国によって表示義務のあるアレルゲンが異なるため、事前の確認が必須です。 |

| 原産国表示 | 「Made in Japan」など、原産国を明確に表示します。日本の高品質なイメージをアピールできます。 |

| 栄養成分表示 | 輸出先の基準に合わせた形式で、カロリー、タンパク質、脂質、炭水化物、食塩相当量などの栄養成分を表示します。 |

| バーコード | 国際的な流通に対応したバーコード(例:GS1 DataBar)を付与します。 |

| 販売促進情報 | 製品の特徴や調理例、ブランドストーリーを伝えるQRコードやウェブサイトのURLなどを記載し、消費者の購買意欲を高めます。海外向けレシピ・パッケージ開発のヒントを活かしましょう。 |

これらの表示は、法規制を遵守するだけでなく、消費者の信頼を獲得し、商品の魅力を伝える上で不可欠です。

コスト最適化とリスクマネジメント

有機農産物の輸出は、国内販売と比較してコストがかさみ、様々なリスクが伴います。これらの要因を事前に把握し、適切な戦略を立てることで、持続可能な輸出事業を実現できます。

価格戦略の立て方

輸出における価格設定は、コストだけでなく、競合、市場ニーズ、為替変動などを総合的に考慮して行います。

| 項目 | 価格戦略のポイント |

| コストの把握 | 直接コスト: 原材料費、製造費、包装費、物流費(国際輸送費、通関費など)間接コスト: マーケティング費用、展示会出展費用、認証取得費用、人件費、保険料、代理店手数料など全てのコストを詳細に計算し、製品1単位あたりのコストを正確に把握します。 |

| 市場価格の調査 | ターゲット市場における類似製品(競合製品、現地の有機製品など)の価格帯を調査します。高品質な日本の有機製品として、プレミアム価格を設定できる可能性も検討します。 |

| ターゲット層の設定 | 高価格帯でも品質とストーリーに価値を見出す層を狙うのか、それともより広範な消費者に訴求する価格帯を設定するのかを決定します。 |

| 為替変動リスクへの対応 | 為替予約や貿易保険の活用など、為替変動による収益への影響を最小限に抑える対策を講じます。 |

| 価格交渉の準備 | 現地バイヤーとの価格交渉に備え、上限と下限の価格、値引きの余地などをあらかじめ設定しておきます。 |

単に「高い」だけでなく、その価格に見合う「価値」を伝えられるように、品質、ブランドストーリー、トレーサビリティなどの強みをアピールすることが重要です。

リスクアセスメントの進め方

輸出には様々なリスクが潜んでいます。事前にリスクアセスメントを行い、対策を講じることが重要です。

| リスクの種類 | 具体的なリスク | 対策 |

| 市場リスク | ターゲット市場での需要が見込みを下回る。競合製品の台頭や価格競争の激化。現地の経済状況悪化。 | 市場調査の徹底、テストマーケティングの実施、複数の国・地域への分散輸出、市場動向の継続的なモニタリング。輸出専門プランナーの活用による情報収集。 |

| 法規制リスク | 輸出先の法規制や表示規制、有機認証基準の変更。植物検疫や残留農薬基準の強化。 | 最新の法規制情報の常時把握(JETROなどの情報源を活用)、専門家や現地の弁護士への相談、認証機関との連携強化、コンプライアンス体制の構築。 |

| 品質リスク | 輸送中の品質劣化(鮮度保持、温度管理の問題)。異物混入や微生物汚染などの品質トラブル。 | 品質管理マニュアルの徹底、トレーサビリティシステムの導入、適切な梱包材と輸送手段の選定(冷蔵・冷凍輸送)、国際輸送 有機食品に特化した物流業者との連携。 |

| 契約・取引リスク | 海外バイヤーや代理店との契約トラブル(支払いの遅延、契約不履行など)。文化や商習慣の違いによる誤解。 | 契約交渉の注意点を把握し、詳細な契約書を作成する(専門家によるリーガルチェック)、信用調査の実施、貿易保険の活用、コミュニケーションの密な実施。 |

| 為替リスク | 為替レートの変動による収益の減少。 | 為替予約、貿易保険の活用、現地通貨建てでの取引検討。 |

| 政治・カントリーリスク | 輸出先の政治情勢不安、貿易政策の変更。テロ、内乱などによる物流の混乱。 | 複数の国・地域への分散輸出、最新の国際情勢の把握、貿易保険の活用。 |

これらのリスクに対して、事前に計画を立て、対応策を講じることで、安心して輸出事業を進めることができます。

素敵な未来を手に入れるため補助金を活用しよう

ここで得たノウハウと支援制度を最大限に活用し、あなたの有機農産物を世界へ届ける第一歩を踏み出しましょう。

有機農業の海外輸出は、新たな販路開拓による収益向上だけでなく、日本の高品質な農産物を世界に広め、持続可能な社会の実現に貢献する大きなチャンスです。

JETROや日本政策金融公庫、GFPなどの公的支援機関は、あなたの挑戦を強力にバックアップします。また、輸出拡大施設整備事業や6次産業化交付金など、利用できる補助金や助成金も多数存在します。

まずは、お近くの支援機関に相談することから始めてみませんか?専門家のアドバイスを受けながら、自社の強みを活かしたマーケットイン型の商品開発を進め、適切な有機認証を取得し、信頼できる海外バイヤーとの関係を築きましょう。

あなたの有機農産物が世界の食卓に並び、多くの人々に感動と喜びをもたらす日を楽しみにしています。今こそ、世界へ羽ばたく第一歩を踏み出しましょう!

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。