近年、健康志向の高まりや環境意識の変化により、「食」への価値観は大きく変わりつつあります。「有機農業」という言葉を耳にする機会が増え、企業がこの分野に参入する動きも活発化しています。もしかしたら、あなたも「有機農業に興味はあるけれど、具体的にどんな企業がいて、どうすればビジネスとして成功できるのだろう?」といった疑問を抱えているかもしれません。

この記事では、そんなあなたの疑問を解消するため、有機農業に取り組む企業の現状を徹底解説します。国内外の市場動向から、大手企業やベンチャーの成功事例、有機JAS認証の取得方法、補助金・資金調達、さらには求人・年収といった具体的な情報まで、有機農業企業に関するあらゆる側面を網羅しています。

この記事を読むことで、あなたは有機農業のビジネスチャンスを深く理解し、参入や投資、あるいは転職を成功させるための具体的な道筋を明確にすることができます。また、スマート農業や土づくりといった最新の技術・ノウハウも学ぶことができ、事業を有利に進めるヒントを得られるでしょう。

逆に、この記事を読まなければ、有機農業市場の成長性や潜在的なリスクを見誤り、最適なビジネスモデルや資金調達方法を見つけられないまま、貴重な時間や資源を無駄にしてしまうかもしれません。また、有機JAS認証や補助金に関する重要な情報を知らずに、企業としての競争力を高める機会を逃してしまう可能性もあります。後悔しないためにも、ぜひこの完全ガイドを読み進めて、あなたの有機農業ビジネスの未来を切り拓いてください。

目次

- 1 有機農業 企業とは?参入企業一覧と最新動向

- 1.1 有機農業市場の成長背景とビジネスチャンス

- 1.2 参入企業が注目される理由

- 1.3 【一覧】国内主要プレイヤー比較:有機農業 企業一覧

- 1.4 有機農業 企業求人・年収|就職・転職成功ガイド

- 1.5 資金調達と投資戦略:有機農業 企業株式・投資ファンド

- 1.6 成功事例・ランキング分析:有機農業 企業事例

- 1.7 有機農業コンサルティング比較:企業コンサル・料金相場

- 1.8 有機農業始め方 法人向け完全ガイド

- 1.9 認証取得の流れ:有機JAS認証費用・機関比較

- 1.10 技術・ノウハウ徹底解説:スマート農業と土づくり

- 1.11 市場動向と支援制度:補助金・戦略的活用法

- 1.12 消費者ニーズ×ブランド化:付加価値創出の秘訣

- 1.13 まとめ:有機農業 企業のコツを意識して、素敵な未来を手に入れよう

有機農業 企業とは?参入企業一覧と最新動向

有機農業企業とは、化学合成農薬や化学肥料に頼らず、自然の力を最大限に活かした農業生産を行う企業を指します。近年、消費者の健康志向の高まりやSDGs/ESGといった環境・社会貢献への意識向上を背景に、その注目度は増すばかりです。

有機農業企業への参入を検討する際のポイントは以下の通りです。

- 市場成長の背景とビジネスチャンスを理解する

- 参入企業の動向と、注目される理由を把握する

- 具体的な企業の取り組み事例から、成功のヒントを探る

この項目を読むと、有機農業市場の潜在的なビジネスチャンスを具体的にイメージできます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、市場の動向を見誤り、事業戦略を誤る可能性があるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

有機農業市場の成長背景とビジネスチャンス

国内外の市場規模推移

国内外で有機農業市場は着実に成長しており、今後も拡大が見込まれます。

世界的に健康志向の高まり、食の安全への意識向上、そしてSDGsやESGといった持続可能性への関心が高まっていることが背景にあります。特に日本では、政府の「みどりの食料システム戦略」が有機農業の普及を後押ししており、企業参入へのインセンティブが高まっています。

日本における有機農業の産出額は、2019年に225億円と推計されており、年々増加傾向にあります。これは、有機JAS認証の取得者数が増加していることからも裏付けられます。海外では、欧米を中心に有機食品市場が巨大であり、例えばドイツの有機食品市場は2021年に158.7億ユーロに達するなど、その成長は顕著です。

有機農業市場の成長は、新たなビジネスチャンスを生み出しており、参入企業にとっては大きなポテンシャルを秘めています。

消費者の健康志向とSDGs/ESGトレンド

消費者の健康志向と、企業のSDGs/ESGへの取り組みは、有機農業市場の成長を強力に牽引する要素です。

近年、消費者は単に「食べられる」だけでなく、「健康的であること」「安全であること」を重視するようになっています。化学物質の使用を極力抑えた有機農産物は、このニーズに合致します。また、企業は社会的責任(CSR)を果たす上で、環境負荷の少ない事業活動、特に食料生産における持続可能性への貢献が求められており、ESG投資の観点からも有機農業が注目されています。

多くの食品メーカーや小売業が、有機JAS認証を受けた農産物の取り扱いを増やしています。例えば、イオンは有機農産物の取り扱いを強化し、流通ネットワークを活かした販売戦略を展開しています。また、企業は自社のCSR報告書や統合報告書において、有機農業への取り組みを積極的に開示し、企業価値向上に繋げています。

消費者の意識変化と企業の社会的責任への対応が、有機農業への関心と需要をさらに高めています。

参入企業が注目される理由

企業CSRとしての有機農業

有機農業への参入は、企業のCSR活動として非常に有効であり、社会的な評価向上に貢献します。

環境保全や持続可能な社会への貢献は、現代企業に強く求められる役割です。有機農業は、化学農薬や化学肥料の使用を控えることで土壌や水源の汚染を防ぎ、生物多様性を保全するなど、環境負荷の低減に直接的に貢献します。これは企業の社会的責任を果たす上で、具体的な行動として示すことができます。

トヨタは、遊休地を活用した大規模な有機農業に取り組んでおり、地域雇用の創出や環境教育の場としても活用しています。これにより、企業イメージの向上だけでなく、従業員のモチベーション向上にも繋がっています。

有機農業は、単なる事業活動に留まらず、企業の社会的価値を高める戦略的なCSR活動となり得ます。

新規事業開発の観点

有機農業は、新規事業開発の観点からも魅力的な分野です。

既存の事業領域とのシナジー効果や、新たな収益源の確保が期待できるためです。特に、食料品関連企業や流通企業にとっては、サプライチェーンの強化や差別化された商品開発に繋がります。また、異業種からの参入においても、IoTやAIといった最新技術を組み合わせたスマート農業の導入により、効率化や高付加価値化が可能です。

オリックスは、農業分野への投資を積極的に行っており、大規模な農業生産法人への出資や、農業施設のリース事業などを展開しています。これは、金融ノウハウと農業を結びつけることで、新たなビジネスモデルを構築しようとする試みです。

有機農業は、既存事業の強化だけでなく、新たな市場開拓や技術革新を伴う新規事業の機会を豊富に提供します。

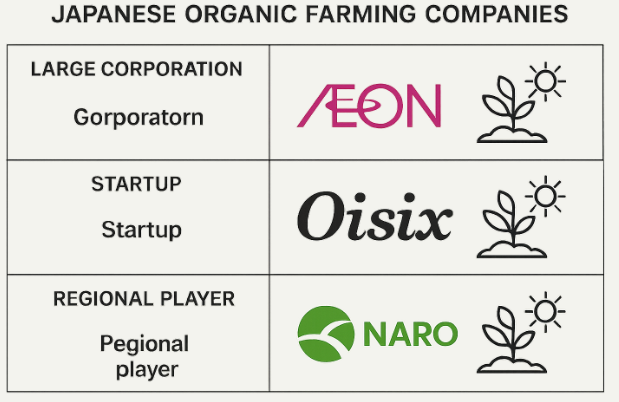

【一覧】国内主要プレイヤー比較:有機農業 企業一覧

国内の有機農業市場には、大手企業からベンチャー、そして地域に根差した企業まで、多様なプレイヤーが参入しています。それぞれの企業は、独自の強みや戦略を活かし、市場での存在感を高めています。

有機農業の国内主要プレイヤーを比較する際のポイントは以下の通りです。

- 大手企業/上場企業がどのように有機農業に取り組んでいるか

- ベンチャー企業/スタートアップがどのようなビジネスモデルを展開しているか

- 地域ごとの動向や成功事例から、それぞれの強みを探る

この項目を読むと、有機農業市場の全体像と、主要なプレイヤーの戦略を把握できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、市場の競争環境や自身のポジショニングを理解しにくくなるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

大手企業/上場企業の取り組み事例

大手企業や上場企業は、その資本力や既存の事業基盤を活かし、有機農業分野で大規模かつ多角的な取り組みを進めています。

大手企業は、強固な流通ネットワーク、ブランド力、研究開発力、そして資金力を有しており、これらを有機農業の生産から加工、流通、販売までの一貫したバリューチェーンに適用することで、効率的かつ安定的な事業展開を可能にしています。

| 企業名 | 取り組み事例 | 特徴 |

| イオン | 流通ネットワークを活用した有機農産物の調達・販売強化 | 全国の店舗網を活かした販売力と、独自の基準を設けた商品開発 |

| オリックス | アグリビジネスへの大規模投資、農業法人のM&Aや再生支援 | 金融ノウハウを活かした農業の産業化、多様な農業事業への投資 |

| トヨタ | 遊休地を活用した大規模有機栽培、農業技術開発 | 自動車生産で培った技術(IoT、AIなど)を農業に応用、環境貢献 |

大手企業の参入は、有機農業の普及と産業化を加速させる重要な要因となっています。

ベンチャー企業・スタートアップのビジネスモデル

ベンチャー企業やスタートアップは、特定のニッチな市場をターゲットにしたり、独自の技術や販売チャネルを開発したりすることで、差別化を図っています。

大手企業とは異なる柔軟性とスピード感を持ち、消費者ニーズに即した高付加価値な製品やサービスを提供することで、市場での存在感を確立しています。特に、資金調達においては、ベンチャーキャピタルやクラウドファンディングなど、多様な手法を活用しています。

| ビジネスモデル | 差別化ポイント | 資金調達手法と成長ステージ |

| 高付加価値農産物の生産・販売 | 栽培方法のこだわり(例:自然栽培、バイオダイナミック農法)、希少品種の栽培 | シード・アーリーステージでのエンジェル投資、クラウドファンディング |

| 直販・D2Cモデル | 自社ECサイト、サブスクリプションサービス、産直イベントでの販売 | シリーズA・Bでのベンチャーキャピタルからの資金調達、自己資金 |

| アグリテックを活用した生産効率化 | IoTセンサー、AI画像解析、ドローンなどを活用した栽培支援システム | 事業拡大フェーズでのベンチャーキャピタル、事業会社からの出資 |

ベンチャー企業やスタートアップは、有機農業市場に新たな視点とイノベーションをもたらし、多様なビジネスモデルを構築しています。

企業ランキングから見る業界の勢力図

売上高や投資額のランキングを見ることで、有機農業業界の現在の勢力図と、将来的な成長の方向性を把握できます。

これらのランキングは、各企業の規模、市場での影響力、そして成長戦略を客観的に示す指標となります。特に、多額の投資が行われている企業は、今後の事業拡大や新技術導入に積極的であると推測できます。

現状では、特定の「有機農業専業企業」としての売上高ランキングは確立されていませんが、総合商社や食品関連大手、そして農業法人を傘下に持つ企業グループが上位を占める傾向にあります。投資額では、オリックスのような金融系企業や、アグリテックファンドからの出資を受けるベンチャー企業が注目されています。

ランキングは市場の動向を示す重要な指標であり、業界のリーダーと新たな挑戦者を知る手がかりとなります。

地域別動向:北海道・九州・関東・石川

日本国内の有機農業は、地域ごとに異なる特色と発展を遂げています。

地域の気候や土壌、歴史的背景、そして自治体の支援策が、それぞれの地域の有機農業のあり方に大きく影響を与えているためです。

| 地域 | 特徴と成功事例 |

| 北海道 | 広大な土地を活かした大規模有機農業法人、乳製品・加工品への展開が盛ん。 |

| 九州 | 温暖な気候を活かした多様な有機野菜・果物の生産、地域活性化モデル(例:道の駅と連携した直販)が発展。 |

| 関東 | 都市近郊農業として、高単価な有機野菜の直販や宅配サービス、IoT導入による効率化が進む先進企業が多い。 |

| 石川 | 「金沢大地」などの成功事例に代表されるように、古くからの有機農業の歴史と技術が継承され、地域ブランド化が進む。 |

| 沖縄 | 独特の気候を活かしたトロピカルフルーツや葉物野菜の有機栽培、観光と連携した農業体験なども展開。 |

地域ごとの特性を理解することは、有機農業ビジネスを検討する上で重要な視点です。

有機農業 企業求人・年収|就職・転職成功ガイド

有機農業分野への就職・転職は、近年注目度が高まっています。しかし、一般的な農業職とは異なる、企業ならではの視点やスキルが求められる場合もあります。このセクションでは、有機農業企業への就職・転職を成功させるための具体的な方法と、年収・待遇に関する情報を提供します。

有機農業企業への就職・転職を成功させるためのポイントは以下の通りです。

- 効果的な求人の探し方と、応募時にアピールすべきポイントを理解する

- 未経験からでも挑戦できる具体的なステップを知る

- 企業規模による年収や福利厚生の違いを把握する

この項目を読むと、有機農業企業でのキャリアパスを具体的にイメージできます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、効果的な転職活動ができず、理想の職場を見つけにくくなる可能性があるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

有機農業 企業求人の探し方と応募ポイント

有機農業企業の求人を探すには、一般的な求人サイトだけでなく、業界に特化した情報源も活用し、面接では自身の経験やスキルを有機農業との関連性でアピールすることが重要です。

有機農業に特化した企業や職種は、まだ一般的な認知度が低い場合があるため、幅広い情報収集が不可欠です。また、企業が求める人材は、単に農業スキルだけでなく、ビジネス感覚や論理的思考力、コミュニケーション能力なども重視される傾向にあります。

| 項目 | 探し方/応募ポイント |

| 求人サイト/業界イベント活用術 | 「マイナビ農業」「あぐりナビ」といった農業専門の求人サイトの他、各企業の公式サイト、有機農業関連のイベント(就職相談会など)も積極的に活用しましょう。 |

| 面接でアピールすべき経験・スキル | 農業経験はもちろんのこと、異業種での営業、マーケティング、企画、ITなどの経験も、有機農業のビジネス化に貢献できるスキルとしてアピールできます。食の安全や環境問題への関心、SDGsへの貢献意欲も積極的に伝えましょう。 |

多角的な情報収集と、自身のスキルを有機農業企業でどう活かせるかを具体的に示すことが、成功の鍵となります。

未経験者でも挑戦できる転職コツ

未経験からでも有機農業企業への転職は可能です。関連資格の取得や研修プログラムへの参加が、その成功確率を高めます。

企業側も、人材不足の中で意欲のある未経験者を採用し、育成するケースが増えています。基本的な知識や実務経験を事前に積むことで、企業へのアピールポイントが増し、入社後のミスマッチも防げます。

| 項目 | 具体的な方法 |

| 資格(有機JAS/農業機械操作など)の取得 | 有機JASに関する知識を深めるための講座受講や、農業機械操作の免許取得は、実務への意欲と適応能力を示す有効な手段です。 |

| インターン/研修プログラム利用法 | 有機農業法人や農業研修施設が提供するインターンシップや研修プログラムに参加し、現場での経験を積むことで、自身の適性を見極めるとともに、企業へのアピール材料を得られます。 |

未経験であっても、能動的に学び、経験を積むことで、有機農業企業への扉は開かれます。

企業別年収・福利厚生の比較

有機農業企業における年収や福利厚生は、企業の規模や事業内容、職種によって大きく異なります。

大手企業は安定した給与体系や充実した福利厚生を提供しやすい傾向にある一方、ベンチャー企業やスタートアップでは、成果に応じたインセンティブや、ストックオプション制度などを導入している場合があります。

| 項目 | 大手企業の特徴 | ベンチャー企業の特徴 |

| 年収 | 比較的安定しており、一般的な企業水準に近い場合が多い。職種による差も大きい。 | 初期は低いこともあるが、事業成長に伴う昇給やインセンティブが大きい場合がある。 |

| 福利厚生 | 住宅手当、社員食堂、各種保険、退職金制度など、手厚い傾向にある。 | 福利厚生は最低限である場合が多いが、自由な働き方、服装規定の柔軟性など、独自の魅力があることも。 |

| 昇給・キャリアパス | 明確な評価制度に基づき昇給。管理職や専門職など、キャリアパスが多様。 | 個人の貢献度や実績が評価されやすく、早期の昇進や裁量権の拡大が期待できる。 |

自身のキャリアプランや求める働き方に応じて、最適な企業規模と待遇のバランスを考慮することが重要です。

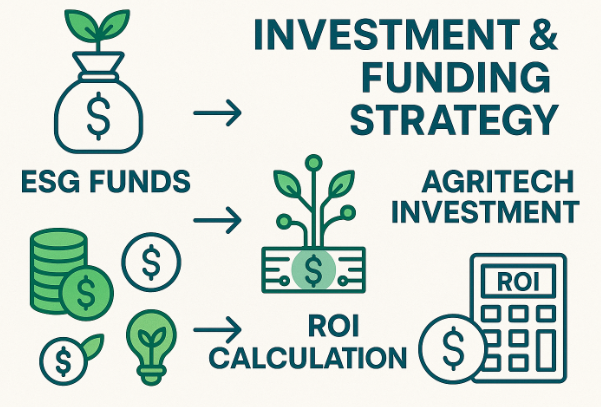

資金調達と投資戦略:有機農業 企業株式・投資ファンド

有機農業分野への投資は、その成長性と社会貢献性から、近年大きな注目を集めています。特に、SDGsやESG投資の潮流の中で、持続可能な農業への投資は、単なる収益性だけでなく、長期的な企業価値向上に繋がるとして評価されています。

資金調達と投資戦略を考える際のポイントは以下の通りです。

- 有機農業関連企業の株式投資の基礎知識を理解する

- アグリテックファンドやESG投資の最新動向を把握する

- 投資回収(ROI)の試算方法を学ぶ

この項目を読むと、有機農業分野における投資の機会とリスクを正確に評価できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、適切な投資判断ができず、資金を損失するリスクが高まるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

有機農業 企業株式投資の基礎知識

有機農業関連企業の株式投資は、成長市場への参入機会を提供する一方で、農業特有のリスクも存在するため、慎重な分析が必要です。

有機農業市場は成長が見込まれるものの、天候不順や病害虫、流通コストなどの農業固有のリスク、および有機JAS認証取得・維持にかかるコストなど、他の産業にはない不確定要素があります。そのため、投資判断には、企業の経営安定性やリスク管理体制を十分に評価することが求められます。

| 項目 | ポイント |

| 株価動向と業績指標の見方 | 関連企業の株価は、市場全体の動向に加え、有機農産物の需要変動や政府の農業政策、異常気象などの影響を受けやすい特性があります。売上高、利益率、有機農産物の販売比率などの業績指標を継続的にチェックしましょう。 |

| 株式購入のリスク管理 | 分散投資を基本とし、特定の企業やセクターに偏りすぎないことが重要です。また、企業の財務状況や経営戦略、サステナビリティへの取り組みを詳細に分析し、長期的な視点での投資を検討しましょう。 |

有機農業関連企業への株式投資は、将来性を期待できる一方で、リスクを適切に管理するための知識と分析が不可欠です。

アグリテックファンド/ESG投資の最新動向

アグリテックファンドやESG投資は、有機農業分野への資金流入を加速させており、このトレンドは今後も継続すると予想されます。

農業は食料安全保障の根幹であり、同時に環境問題にも深く関わっています。テクノロジーの導入による生産性向上(アグリテック)と、環境・社会・ガバナンスへの配慮(ESG)は、持続可能な社会の実現に不可欠であり、投資家からの関心が高まっています。

| 項目 | 最新動向と特徴 |

| 主要ファンドの運用テーマ | 土壌改善、病害虫対策、スマート農業技術、バイオ肥料開発、食品ロス削減など、持続可能な農業に資する技術やビジネスモデルへの投資をテーマとするファンドが増加しています。 |

| 投資参加条件と期待リターン | 個人投資家が直接参加できるアグリテック特化型ファンドもありますが、多くは機関投資家向けです。期待リターンは、短期的な利益よりも、社会貢献と長期的な企業価値向上を重視する傾向にあります。 |

アグリテックファンドやESG投資は、有機農業分野の成長を加速させる重要な要素であり、新たな資金調達の機会を提供します。

投資回収(ROI)の試算方法

有機農業への投資回収(ROI)を正確に試算するためには、キャッシュフロー計算を適切に行い、収益モデルに応じたシミュレーションが不可欠です。

有機農業は初期投資が大きい傾向にあり、収益化までに時間がかかる場合があるため、投資対効果を事前に綿密に計画することが、事業成功の鍵となります。

| 項目 | 試算のポイント |

| キャッシュフロー計算のポイント | 初期投資(土地購入・賃借、設備導入、認証費用など)、運転資金(人件費、種苗費、肥料費、流通費など)、そして売上高からなるキャッシュフローを複数年にわたって予測します。補助金や助成金の収入も考慮に入れる必要があります。 |

| 収益モデル別シミュレーション | 直販モデル、卸売モデル、加工品販売モデル、観光農園モデルなど、想定される収益モデルごとに収益シミュレーションを実施します。単価、販売量、コスト構造の変化がROIに与える影響を多角的に分析します。 |

現実的なROIの試算を通じて、有機農業投資の財務的な実現可能性を評価し、リスクを最小限に抑えましょう。

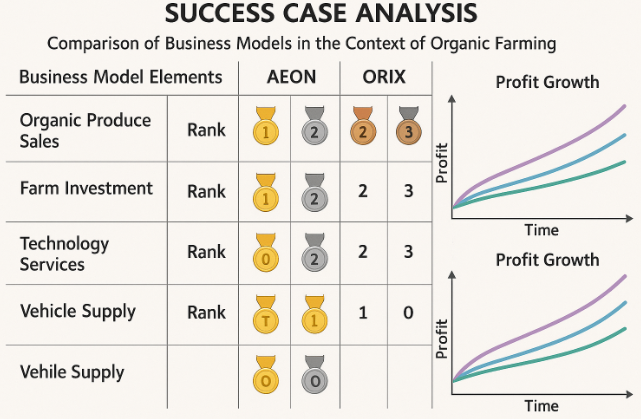

成功事例・ランキング分析:有機農業 企業事例

有機農業分野における企業の成功事例を学ぶことは、新規参入や事業拡大を検討する上で非常に有効な道標となります。大手企業の戦略から、ニッチな分野で独自の強みを発揮する企業の取り組みまで、様々な事例から成功の共通点を見出すことができます。

成功事例やランキングを分析する際のポイントは以下の通りです。

- 大手企業の参入背景と戦略、収益構造を理解する

- 多角化企業のユニークなビジネスモデルを知る

- 売上・収益性を高めるビジネスモデルの共通点を探る

この項目を読むと、成功している有機農業企業の具体的な戦略やノウハウを学ぶことができます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、誤った事業戦略を立ててしまい、事業を軌道に乗せるのが困難になる可能性があるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

イオン・オリックス・トヨタの成功モデル

イオン、オリックス、トヨタといった大手企業は、それぞれの強みを活かした戦略で有機農業に参入し、成功モデルを確立しています。

これらの企業は、巨大な顧客基盤、豊富な資金力、高度な技術力といった既存の経営資源を有機農業に投入することで、単なる生産活動に留まらない、付加価値の高いビジネスモデルを構築しています。

| 企業名 | 参入背景と戦略フェーズ | 収益構造と主要KPI |

| イオン | 消費者の健康志向の高まりと、食の安全・安心へのニーズに応えるため、有機農産物の調達・販売を強化。自社ブランド「トップバリュ グリーンアイオーガニック」の展開や、農家との直接契約を進める。 | 主要収益源は有機農産物およびその加工品の販売。KPIは有機農産物取扱高、有機JAS認証取得商品の品揃え数。 |

| オリックス | 農業の産業化と再生可能エネルギー事業とのシナジーを追求。大規模農業法人への投資や経営支援、アグリ事業の多様化。 | 主要収益源は農業法人の経営による農産物販売益、農業施設のリース料。KPIは投資先農業法人の売上高成長率、収益性改善率。 |

| トヨタ | CSR活動の一環として、遊休地の有効活用と地域貢献、そして自動車製造で培った技術(生産管理、IoTなど)の農業分野への応用。 | 直接的な農産物販売よりも、農業技術開発や地域貢献による企業価値向上、新規事業創出が目的。KPIは遊休地の活用率、地域雇用の創出数。 |

大手企業の成功事例は、有機農業における多様なビジネスチャンスと、既存事業との連携の重要性を示しています。

ワタミ・クルックフィールズなど多角化企業のケース

ワタミやクルックフィールズなどの多角化企業は、既存事業の強みを活かし、有機農業を原料調達、ブランド価値向上、地域活性化に繋げるユニークなモデルを構築しています。

これらの企業は、自社の外食産業やレジャー施設といった顧客接点を持つことで、生産した有機農産物の安定的な販路を確保できるだけでなく、食育や体験といった付加価値を提供し、独自のブランドを確立しています。

| 企業名 | ケースと特徴 |

| ワタミ | 外食事業への有機農産物の安定供給を目指し、自社で有機農業を展開。自社農場で生産した野菜をメニューに活用し、「ワタミファーム」としてブランド化。 |

| クルックフィールズ | 千葉県木更津市に展開する複合施設で、農業・食・アート・音楽などを融合。自社農園で有機農業を行い、そこで採れた食材をレストランや加工品に利用し、来場者への体験価値を提供。 |

多角化企業の事例は、有機農業を単なる生産活動として捉えるのではなく、既存事業とのシナジーを最大化し、新たな顧客体験を創出する可能性を示しています。

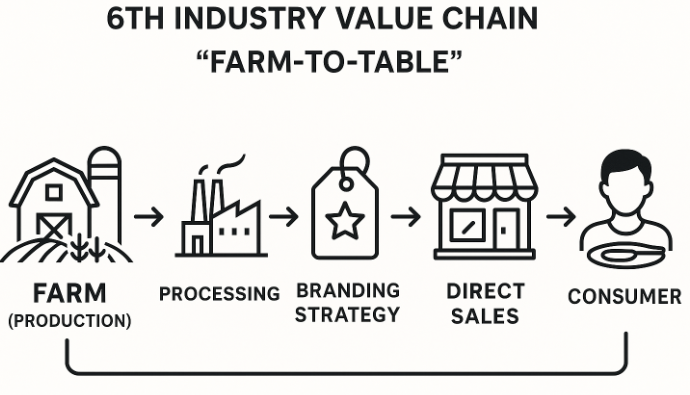

売上・収益性を高めるビジネスモデルの共通点

有機農業において売上と収益性を高めるには、「6次産業化アプローチ」と「契約栽培・直売チャネル」の活用が共通して重要です。

単に農産物を生産・販売するだけでなく、加工・流通・販売までを一貫して手掛けることで、中間マージンを削減し、付加価値を高めることができます。また、安定した販路を確保することは、収益の安定化に直結します。

| ビジネスモデル | 具体的なアプローチ |

| 6次産業化アプローチ | 生産した有機農産物を使ったジャム、ジュース、乾燥野菜などの加工品を開発し、販売します。これにより、生鮮品としての販売期間外でも収益を上げられ、商品の単価も高められます。 |

| 契約栽培と直売チャネル | 特定の飲食店、小売店、個人消費者と直接契約を結び、安定した販売先を確保します。自社のECサイト、道の駅、ファーマーズマーケット、宅配サービスなどを活用した直売は、流通コストを抑え、顧客との直接的な関係構築に繋がります。 |

生産から販売までを一貫して手掛け、顧客との接点を増やすことで、有機農業における収益性を最大化できます。

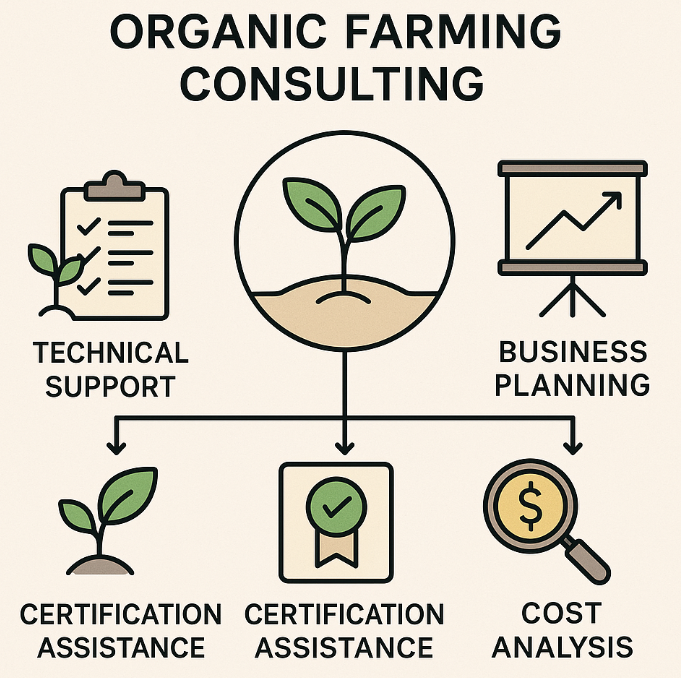

有機農業コンサルティング比較:企業コンサル・料金相場

有機農業への新規参入や既存事業の改善を検討している企業にとって、専門的なコンサルティングサービスの活用は、成功への近道となります。しかし、数多くのコンサルティング会社が存在するため、自社に最適なパートナーを見つけることが重要です。

有機農業コンサルティングを比較検討する際のポイントは以下の通りです。

- 提供されるサービス内容と、それが自社のニーズに合致するか

- 料金相場を理解し、費用対効果を見極める

- コンサルティングを最大限に活用し、事業の課題を克服する方法

この項目を読むと、有機農業コンサルティングの選び方と活用方法を理解し、費用対効果の高い支援を受けることができます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、不必要なサービスに費用をかけたり、期待した成果が得られなかったりする可能性があるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

有機農業コンサルのサービス内容

有機農業コンサルティングは、技術支援から経営支援まで多岐にわたるサービスを提供し、企業の課題解決に貢献します。

有機農業は、栽培技術だけでなく、認証取得、販路開拓、資金調達など、専門的な知識と経験が求められる分野です。コンサルタントは、これらの専門性を活かし、企業の現状に合わせた最適なソリューションを提供します。

| 項目 | サービス内容と導入事例 |

| 技術支援/経営支援メニュー一覧 | 技術支援: 土壌診断と改善提案、有機肥料・堆肥の選定、病害虫防除対策、栽培計画の立案、スマート農業技術の導入支援。経営支援: 事業計画策定支援、有機JAS認証取得支援、販路開拓支援(直販、卸売先紹介)、資金調達アドバイス(補助金・助成金申請支援)、コスト削減提案、人材育成支援。 |

| 導入事例と成果 | ある大手食品メーカーは、有機農産物の安定調達を目指し、新規参入に際してコンサルティングを導入。結果として、短期間で有機JAS認証を取得し、契約農家との連携をスムーズに進めることができました。地域の中小農業法人は、収益性向上のためにコンサルティングを活用。6次産業化支援を受け、加工品の開発・販売に成功し、売上を20%向上させました。 |

有機農業コンサルティングは、企業の課題解決と成長を加速させるための強力なパートナーとなり得ます。

料金相場とROI/事業計画立案の支援ポイント

有機農業コンサルティングの料金相場はサービス内容や契約形態によって異なりますが、投資対効果(ROI)を明確に意識した事業計画立案支援が重要です。

コンサルティング費用は、企業にとって重要な投資です。そのため、その投資が将来的にどれだけのリターンを生み出すのかを事前に評価し、費用対効果の高い支援を選ぶ必要があります。事業計画は、その評価の基礎となります。

| 項目 | 料金相場と支援ポイント |

| 契約形態別(時間単価/成果報酬) | 時間単価: 1時間あたり1万円〜3万円程度が相場。スポット的な相談や特定の課題解決に適しています。プロジェクト単位: 数十万円から数百万円と幅広い。事業計画策定や認証取得支援など、一定期間にわたる包括的な支援の場合に適用されます。成果報酬型: 売上向上やコスト削減額に応じて報酬が発生する形態。初期費用を抑えたい場合に有効ですが、成果の定義が重要です。 |

| 事業計画書作成支援の注意点 | コンサルタントは、市場調査、競合分析、SWOT分析に基づき、具体的な数値目標を含む事業計画の策定を支援します。その際、現実的な売上・コスト予測、キャッシュフロー計画、リスク分析が含まれているかを確認することが重要です。 |

コンサルティング費用は投資であり、その費用が将来の事業成長にどう貢献するかを、事業計画を通じて具体的に見極めることが大切です。

コンサル活用で課題克服&素敵な未来を手に入れよう

有機農業コンサルティングを戦略的に活用することで、企業の課題を効果的に克服し、持続可能な成長と成功への道を拓くことができます。

専門家との連携により、自社だけでは解決が難しい課題に対する的確なアドバイスやノウハウを得られるため、事業のリスクを軽減し、効率的な意思決定が可能になります。

| 項目 | 活用ポイントと期待できる未来 |

| 専門家連携によるリスク軽減 | 有機JAS認証の複雑な手続き、病害虫発生時の適切な対応、新たな販路開拓の戦略など、専門家の知見を借りることで、事業のリスクを最小限に抑えられます。 |

| 長期的なパートナーシップ構築 | 一度きりの支援でなく、継続的なコンサルティングを通じて、市場の変化に対応した事業戦略の再構築や、新たなビジネスチャンスの探索を共に進めることができます。 |

有機農業コンサルティングは、単なる知識提供に留まらず、企業の成長を支える長期的なパートナーとして、持続可能な未来への貢献を可能にします。

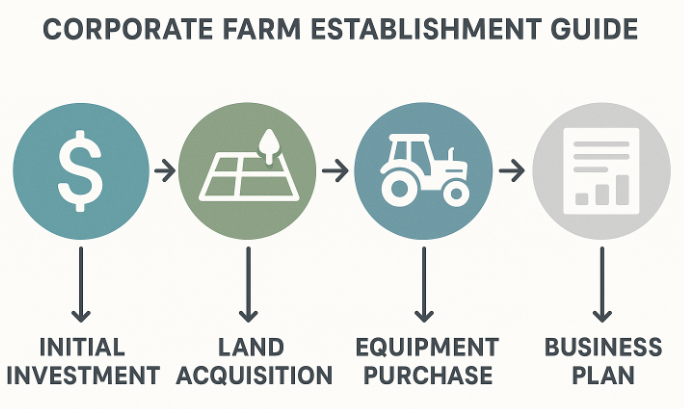

有機農業始め方 法人向け完全ガイド

法人として有機農業に参入することは、個人での新規就農とは異なる準備と戦略が必要です。特に、初期投資の大きさや、事業計画の策定、資金調達の方法など、法人ならではの検討事項が多く存在します。このセクションでは、法人として有機農業を始めるための具体的なステップと、成功に向けたポイントを解説します。

法人として有機農業を始める際のポイントは以下の通りです。

- 初期投資額と資金調達の方法を理解する

- 土地の選定、設備投資、事業計画の策定プロセスを把握する

- 収益モデルと収益性向上のための具体的な施策を知る

この項目を読むと、法人としての有機農業参入に必要な準備と、事業を成功させるための道筋を具体的にイメージできます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、事業計画の不備や資金不足により、事業が頓挫するリスクが高まるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

法人参入の初期投資額と資金調達方法

法人として有機農業に参入する際の初期投資額は数百万円から数千万円と多岐にわたりますが、補助金や助成金、融資、クラウドファンディングなど多様な資金調達方法を活用できます。

土地の取得・賃借費用、農機具・施設の導入費用、有機JAS認証取得費用、初期の運転資金など、多くの費用が発生するため、計画的な資金調達が不可欠です。

| 項目 | 活用フロー/比較 |

| 補助金・助成金の活用フロー | 活用フロー: 各省庁(農林水産省など)や地方自治体が提供する「スマート農業加速化実証プロジェクト」「有機農業推進総合対策事業」などの補助金・助成金を活用します。公募要件を確認し、事業計画書を作成の上、申請手続きを行います。メリット: 返済不要の資金を得られる。 デメリット: 競争率が高い、申請手続きが複雑、採択までに時間がかかる場合がある。 |

| 銀行融資・クラウドファンディングの比較 | 銀行融資: 農業系専門の金融機関(日本政策金融公庫など)や地方銀行が提供する農業ローンを利用します。事業計画の信頼性が重視されます。メリット: 大規模な資金調達が可能、金利が比較的低い。 デメリット: 審査に時間がかかる、担保や保証人が求められる場合がある。クラウドファンディング: インターネットを通じて不特定多数から資金を募る方法。購入型や投資型などがあります。メリット: 小口からの資金調達が可能、企業のPRにもなる。 デメリット: 目標額に達しないリスク、手数料が発生する。 |

複数の資金調達方法を組み合わせ、自社の事業計画に最も適した資金確保戦略を立てることが重要です。

土地購入/設備投資/事業計画の策定

法人として有機農業を始めるには、適切な土地を選定し、必要な設備投資を行い、そして詳細な事業計画を策定することが成功の基盤となります。

土地は農業生産の基盤であり、その環境や立地は生産性や収益性に直結します。また、効率的な農業経営には適切な設備投資が不可欠です。これらを踏まえた具体的な事業計画は、資金調達や事業運営の指針となります。

| 項目 | ポイント/コスト |

| 土地選びのポイント(環境・立地) | 環境: 周辺の慣行農業地からの農薬飛散のリスクが低い場所を選びましょう。土壌の状態(pH、有機物含有量など)も重要です。過去の農薬使用履歴がない土地が理想的です。立地: 交通の便が良い場所は、資材の運搬や収穫物の出荷に有利です。市場や顧客へのアクセスも考慮しましょう。 |

| 主要設備とそのコスト | トラクター、耕うん機、管理機などの農業機械(数百万円〜数千万円)、灌水設備、選果機、貯蔵施設、場合によってはハウスやビニールハウスなどの施設(数十万円〜数百万円/棟)が必要となります。これらの設備は、中古品やリースも検討することで初期コストを抑えられます。 |

| 事業計画の策定 | 有機JAS認証の取得計画、作付け計画、生産目標、販売戦略、収支計画、組織体制などを具体的に盛り込みます。特に、有機農業特有の栽培サイクルやリスク(病害虫、天候など)を考慮した計画が必要です。 |

綿密な事前調査と計画策定が、有機農業法人を立ち上げる上での成功要因です。

有機農業 収入・年収モデルと収益性向上策

有機農業法人の収入・年収モデルは多様であり、収益性を向上させるためには、コスト削減と高付加価値化の両面からのアプローチが不可欠です。

有機農業は慣行農業に比べて手間がかかる分、生産コストが高くなる傾向がありますが、同時に高単価で販売できる可能性も秘めています。そのため、効率的な経営と多角的な販売戦略が重要になります。

| 項目 | シミュレーション例と具体策 |

| 収益シミュレーション例 | 小規模有機農園(1ha程度)の場合: 年間売上1,000万円〜2,000万円、経費600万円〜1,200万円、粗利益400万円〜800万円。法人の場合は、さらに法人税や役員報酬などを考慮する必要があります。大規模法人(複数ha)の場合: 数億円規模の売上も可能ですが、管理体制や販路確保がより重要になります。 |

| コスト削減の具体策(省エネ/共同利用) | 省エネ: 太陽光発電の導入、LED照明への切り替え、効率的な灌水システムの導入など。共同利用: 地域内の農家と共同で高額な農機具を導入・利用したり、共同で集出荷施設や加工施設を利用したりすることで、個別の設備投資コストを抑えられます。 |

| 収益性向上策(加工品開発/直販強化) | 6次産業化として、生産した有機農産物を加工して付加価値を高める(例:有機ジャム、ドレッシング、ジュース)。また、道の駅、ECサイト、定期宅配サービスなどを活用した直販を強化し、流通マージンを削減します。 |

多角的な視点から収益モデルを構築し、持続可能な経営を目指しましょう。

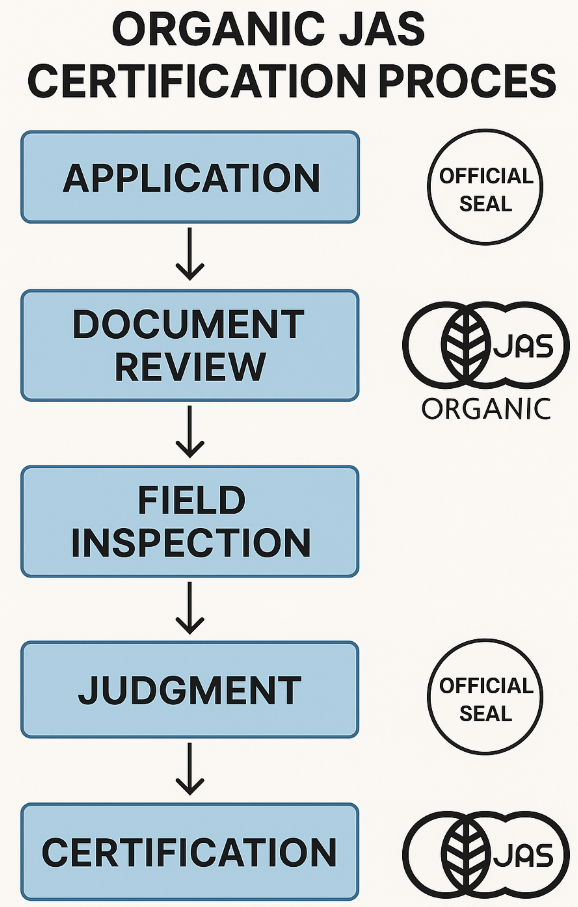

認証取得の流れ:有機JAS認証費用・機関比較

有機農業を法人として展開する上で、「有機JAS認証」の取得は非常に重要なステップです。この認証は、生産された農産物が日本の有機基準を満たしていることを消費者に保証し、市場での信頼性を高める上で不可欠です。しかし、認証取得には費用や手続き、そして適切な認証機関の選択が伴います。

認証取得の流れを理解する際のポイントは以下の通りです。

- 有機JAS認証のメリット・デメリットを把握する

- 認証費用の内訳と、補助金・交付金の活用法を知る

- 認証機関の選び方と、申請から維持管理までの手続きステップを理解する

この項目を読むと、有機JAS認証取得に関する具体的なプロセスと、費用を抑えるための方法を理解できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、不必要な費用や手続きに時間を費やしてしまったり、認証取得が滞ってしまったりする可能性があるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

有機JAS認証のメリット・デメリット

有機JAS認証は市場認知度向上という大きなメリットがある一方で、認証コストや運用負担といったデメリットも存在します。

認証マークが付与されることで消費者の信頼を得られ、販路拡大に繋がる反面、厳格な基準に則った生産管理と記録の義務が生じるため、一定の費用と手間がかかります。

| 項目 | メリット | デメリット |

| 市場認知度向上効果 | 「有機JASマーク」は日本の有機食品の信頼の証であり、消費者の購買意欲を向上させます。これにより、スーパーや百貨店、生協などの販路開拓が容易になります。 | 認証取得にかかる時間と労力、そして取得後も毎年必要となる維持管理コストが発生します。また、認証基準を満たすための生産方法への変更が必要となる場合があります。 |

| 認証コストと運用負担 | 有機農産物として表示・販売できる唯一の公的な認証であり、国内市場での競争優位性を確立できます。輸出を検討する場合、国際的な有機認証への架け橋にもなり得ます。 | 認証コスト: 申請料、検査料、登録料などが発生し、規模や品目によって異なりますが、年間数十万円程度かかる場合もあります。運用負担: 生産記録、資材使用記録、販売記録など、詳細なトレーサビリティ管理が義務付けられます。年1回の実地検査もあります。 |

有機JAS認証は事業戦略上の大きな強みとなりますが、メリットとデメリットを十分に比較検討し、計画的に取得を進めることが重要です。

認証費用の内訳と補助金・交付金の活用法

有機JAS認証の費用は、審査費用と登録費用の大きく2つに分けられ、これらを軽減するために地方自治体の支援制度や補助金を活用することが可能です。

認証機関によって費用は異なりますが、農林水産省や地方自治体は、有機農業の推進を目的とした様々な支援策を提供しており、これらを活用することで企業の負担を軽減できます。

| 項目 | 費用の構成と支援制度 |

| 審査費用/登録費用の構成 | 審査費用: 申請書審査料、実地検査料(圃場や施設の確認)、分析費用(必要に応じて)。これらは初回だけでなく、毎年の維持審査でも発生します。登録費用: 認証機関への登録料や年会費など。 |

| 地方自治体の支援制度 | 多くの地方自治体で、有機JAS認証取得にかかる費用の一部を補助する制度が設けられています。「有機農業推進事業」や「新規就農者支援」の一環として、初期費用や年間維持費用の一部が対象となる場合があります。詳細は各自治体の農業担当部署に問い合わせが必要です。 |

認証費用は事業計画に組み込み、利用可能な補助金や交付金制度を積極的に活用することで、負担を軽減し、円滑な認証取得を目指しましょう。

認証機関の選び方と手続きステップ

有機JAS認証機関は複数存在するため、自社の事業規模やニーズに合った機関を選び、定められた手続きステップに沿って申請を進めることが重要です。

認証機関によって、費用、サポート体制、審査の厳しさなどに違いがあるため、事前に比較検討することが望ましいです。また、認証取得は計画的な準備が必要なプロセスです。

| 項目 | 機関の選び方と手続きの流れ |

| 認証機関一覧と比較ポイント | 主要認証機関: 日本オーガニック&ナチュラルフーズ協会(JONA)、有機認証協会(OCA)、MOA自然農法文化事業団などがあります。農林水産省のウェブサイトで登録認証機関の一覧を確認できます。比較ポイント: 費用体系、審査期間、サポート体制(事前相談の有無、丁寧さ)、担当者の専門知識、実績などを比較検討しましょう。 |

| 申請〜審査〜維持管理の流れ | 1. 申請準備: 有機農業生産行程管理記録の作成、生産計画の策定、必要な資材の確認など。2. 申請: 選定した認証機関に申請書を提出。3. 書類審査: 提出書類の内容が有機JAS基準に適合しているか確認。4. 実地検査: 認証機関の担当者が圃場や施設を訪問し、生産現場が基準通りかを確認。5. 認証決定: 審査の結果、基準を満たしていれば有機JAS認証が交付されます。6. 維持管理: 認証取得後も、毎年維持審査を受け、記録管理を継続する義務があります。 |

適切な認証機関を選び、計画的に準備を進めることで、スムーズな有機JAS認証取得が可能となります。

技術・ノウハウ徹底解説:スマート農業と土づくり

有機農業における生産性向上と持続可能性の追求には、先進技術の導入と、伝統的な土づくりのノウハウが不可欠です。スマート農業は効率化とデータに基づいた栽培を可能にし、適切な土づくりは作物本来の力を引き出し、病害虫に強い健康な作物を育む基盤となります。

技術・ノウハウを深堀りする際のポイントは以下の通りです。

- データ活用型有機栽培やIoT/スマート農業の導入事例と効果を知る

- 土づくり、堆肥、微生物利用による生産性向上策を理解する

- 病害虫防除や生物農薬、循環型農業の最新トレンドを把握する

この項目を読むと、有機農業の生産性向上に直結する具体的な技術とノウハウを習得できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、非効率な生産に陥ったり、病害虫の被害を抑えられなかったりする可能性があるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

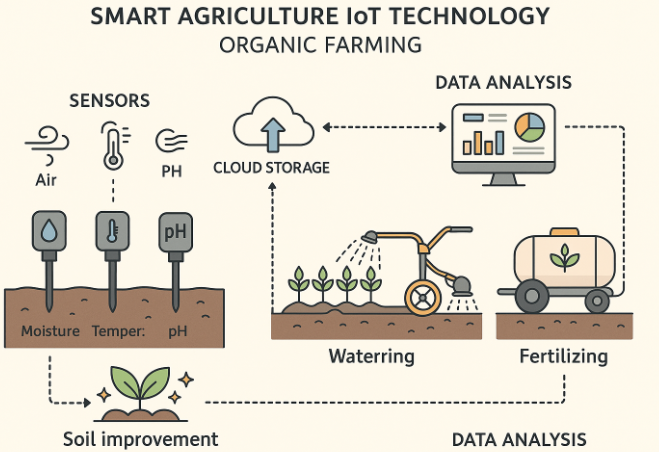

データ活用型有機栽培/IoT/スマート農業導入事例

データ活用型有機栽培、IoT、スマート農業の導入は、有機農業の生産性を大幅に向上させ、効率的な経営を実現します。

経験と勘に頼りがちだった農業に、客観的なデータに基づく意思決定を取り入れることで、水や肥料の最適な管理、病害虫の早期発見、作業の自動化などが可能になります。これにより、収量増加、品質向上、コスト削減に繋がります。

| 項目 | 導入事例と効果 |

| センサー・自動化技術の導入コスト | 導入コスト: 土壌センサー(数万円〜)、気象センサー(数万円〜)、自動灌水システム(数十万円〜)、ドローン(数十万円〜数百万円)。これらを組み合わせた統合システムは数百万円以上になる場合もあります。事例: ある有機農業法人は、土壌水分センサーと自動灌水システムを導入し、水の使用量を20%削減しつつ、作物の生育を安定させました。 |

| 導入効果の定量評価 | スマート農業技術の導入により、収穫量の増加(例: 5〜10%増)、農薬使用量・肥料使用量の削減(例: 10〜30%減)、作業時間の短縮(例: 20%減)といった具体的な効果が報告されています。 |

スマート農業技術は、有機農業の持続可能性と収益性を両立させるための重要なツールです。

土づくり/堆肥/微生物利用による生産性向上

土づくり、堆肥の活用、そして微生物の利用は、有機農業において生産性を高め、健康な作物を育てるための根幹です。

健全な土壌は、作物の生育に必要な養分を供給し、病害虫への抵抗力を高めます。堆肥は土壌の物理性、化学性、生物性を改善し、微生物は養分循環や病害抑制に重要な役割を果たします。

| 項目 | 種類と品質管理 |

| 有機肥料の種類と選定基準 | 種類: 油かす、魚かす、骨粉、米ぬか、鶏糞、牛糞堆肥など。選定基準: 作物の生育段階や土壌の状態に合わせて、必要な養分(窒素、リン酸、カリウムなど)のバランスを考慮します。有機JAS規格に適合した資材を選定することが必須です。 |

| 堆肥化プロセスと品質管理 | 堆肥化プロセス: 有機物を微生物の力で分解・発酵させ、植物に利用しやすい形にするプロセス。適切な水分、温度、通気を管理することで良質な堆肥ができます。品質管理: 完熟堆肥を使用することが重要です。未熟堆肥は作物に悪影響を与える可能性があります。土壌診断を通じて、堆肥施用の効果を定期的に評価しましょう。 |

科学的根拠に基づいた土づくりと、適切な堆肥・微生物の利用が、有機農業の持続的な生産性向上に繋がります。

病害虫防除・生物農薬/循環型農業の最新トレンド

病害虫防除においては、化学合成農薬に頼らず、生物農薬や天敵利用などの生物的防除、そして循環型農業の考え方が最新のトレンドです。

有機農業では、環境負荷を最小限に抑えつつ、病害虫の発生を抑制する必要があります。そのため、自然の生態系を利用した防除法や、資源を循環させるシステムが注目されています。

| 項目 | 導入事例と環境負荷低減技術 |

| 天敵農法と生物農薬の導入事例 | 天敵農法: アブラムシの天敵であるテントウムシや、ハダニの天敵であるチリカブリダニなどを利用し、害虫の密度を抑制します。生物農薬: 特定の病害虫にのみ作用する微生物(例: バチルス菌)や、植物由来の天然成分を利用した農薬を使用します。導入事例: ハウス栽培のトマトでは、天敵製剤を導入することで、化学農薬の使用量を大幅に削減し、収穫物の安全性を高めています。 |

| 環境負荷低減技術の評価 | 評価: 資源循環型農業は、地域の未利用有機資源(食品残渣、家畜糞など)を堆肥化して農地に還元するシステムを構築することで、廃棄物の削減と土壌の肥沃化を両立させます。最新トレンド: スマート農業技術と組み合わせることで、より効率的な資源循環が可能になり、環境負荷のさらなる低減が期待されています。 |

環境との調和を重視した病害虫防除と循環型農業は、有機農業の持続可能性を高める上で不可欠な要素です。

市場動向と支援制度:補助金・戦略的活用法

有機農業市場は、国内外で持続的な成長を続けており、それに伴い、企業参入を後押しする様々な支援制度が整備されています。特に、政府の「みどりの食料システム戦略」は、有機農業の拡大を国家戦略として位置付けており、企業にとって大きなビジネスチャンスと捉えられます。

市場動向と支援制度を理解する際のポイントは以下の通りです。

- オーガニック市場の規模と成長予測を把握する

- 「みどりの食料システム戦略」が企業に与える影響を理解する

- 企業向けの有機農業補助金制度と、その活用ポイントを知る

- サプライチェーンの課題とトレーサビリティ対策を学ぶ

この項目を読むと、有機農業市場の現状と将来性を把握し、利用可能な補助金や支援制度を効果的に活用する方法を学ぶことができます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、市場機会を逃したり、利用できるはずの支援制度を活用し損ねたりする可能性があるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

オーガニック市場規模と成長予測

国内外のオーガニック市場は堅調に拡大しており、今後もその成長が予測されています。

消費者の健康志向と食の安全への関心が高まっていること、そしてSDGsやESGといった環境・社会貢献への意識が企業活動に強く影響していることが、市場成長の主要な要因です。

| 項目 | 統計データと成長予測 |

| 国内外の統計データ比較 | 日本国内: 農林水産省の調査によると、日本の有機農業の産出額は2019年に225億円と推計されており、増加傾向にあります。有機JAS認証取得者数も年々増加しています。世界: Organic Trade Association (OTA) の報告によると、米国ではオーガニック食品の小売売上が2020年に約619億ドルに達しました。欧州市場も成長が著しく、ドイツの有機食品市場は2021年に158.7億ユーロに達しています。 |

| 将来セグメント別成長率 | 特に、加工食品、乳製品、ベビーフード、そして外食産業での有機農産物の需要が伸びており、これらのセグメントでの高成長が予測されています。 |

オーガニック市場の成長は確実であり、企業にとっては新たな事業機会と収益源をもたらす可能性があります。

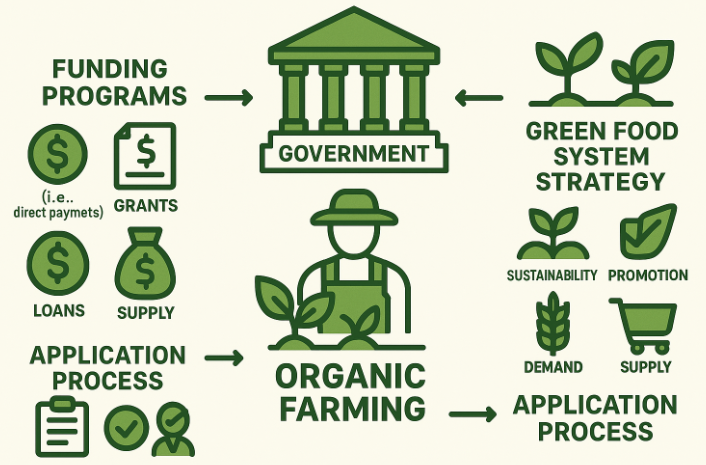

みどりの食料システム戦略が企業に与える影響

政府の「みどりの食料システム戦略」は、有機農業を強力に推進する国家戦略であり、企業に大きな影響と支援機会をもたらします。

この戦略は、食料・農業・農村の環境負荷低減と持続可能性を目標としており、2050年までに耕地面積に占める有機農業の割合を25%に拡大することを目指しています。この目標達成のため、企業への支援策やインセンティブが強化されています。

| 項目 | 政策概要と成功事例 |

| 政策概要と企業支援枠 | 「みどりの食料システム戦略」では、有機農業の技術開発、生産拡大、流通・販売促進、そして認証取得への支援などが盛り込まれています。企業に対しては、新規参入支援、スマート農業技術導入への補助金、研究開発支援などが用意されています。 |

| 成功事例:自治体連携プロジェクト | ある地方自治体では、戦略に基づき、企業と連携して地域全体で有機農業を推進するプロジェクトを開始。企業が生産した有機農産物の学校給食への供給や、地域住民への食育活動を展開し、地域経済の活性化と有機農業の普及に貢献しています。 |

「みどりの食料システム戦略」は、有機農業に参入する企業にとって追い風であり、この戦略を理解し活用することが成功への鍵となります。

有機農業 補助金 企業向けの制度一覧と実践ポイント

有機農業に取り組む企業は、多様な補助金・交付金制度を活用することで、初期投資や運営コストの負担を軽減できます。

国や地方自治体は、有機農業の普及と拡大を目的として、様々な財政支援策を講じています。これらの制度を効果的に活用することで、企業の事業リスクを低減し、持続可能な経営を支援します。

| 項目 | 主要補助金プログラムと申請ポイント |

| 主要補助金プログラム比較 | 農林水産省関連: 「持続的生産強化対策事業(有機農業推進事業)」、「強い農業づくり交付金」、「スマート農業加速化実証プロジェクト」など。有機JAS認証取得費用、有機農業への転換、スマート農業機器導入などが対象となることが多いです。地方自治体関連: 各都道府県や市町村が独自に、有機農業への新規参入支援、有機JAS認証取得補助、有機農産物販路拡大支援などの補助金制度を設けています。 |

| 申請書類作成の注意点 | 事業計画書の具体性、補助金の使用目的と効果の明確化、財務状況の透明性などが審査で重視されます。申請期限の厳守と、必要書類の漏れがないよう入念な準備が必要です。専門家(行政書士、農業コンサルタント)に相談することも有効です。 |

利用可能な補助金制度を徹底的に調査し、適切な申請を行うことで、有機農業事業の経済的基盤を強化できます。

サプライチェーンの課題とトレーサビリティ対策

有機農業のサプライチェーンには特有の課題が存在しますが、トレーサビリティ対策や新技術の活用により、これらの課題を克服し、効率化を図ることが可能です。

有機農産物は、慣行農産物に比べて生産量が限られることや、独自の流通経路が必要となる場合があるため、サプライチェーンの効率化が課題となります。また、有機JAS認証の信頼性を維持するためには、厳格なトレーサビリティ管理が不可欠です。

| 項目 | 最適化手法と新技術活用 |

| 物流コスト最適化手法 | 共同集出荷、協同組合による物流網構築、地産地消モデルの推進、地域の加工施設との連携、そして物流事業者との連携強化による共同配送などが挙げられます。 |

| ブロックチェーン等新技術の活用 | ブロックチェーン技術は、生産履歴、認証情報、流通経路などを改ざん不可能な形で記録・共有することを可能にします。これにより、消費者は製品の由来を明確に追跡できるようになり、企業の信頼性が向上します。IoTセンサーと組み合わせることで、圃場での栽培状況から出荷、店舗到着までの情報をリアルタイムで管理し、サプライチェーン全体の可視化と効率化を図れます。 |

先進技術を導入し、サプライチェーンの課題を解決することは、有機農業の競争力を高める上で不可欠です。

消費者ニーズ×ブランド化:付加価値創出の秘訣

有機農業が持続的に成長するためには、単に有機農産物を生産するだけでなく、消費者の多様なニーズを捉え、独自のブランド価値を創造することが不可欠です。健康志向やSDGs/ESGといった社会的な関心の高まりを背景に、単なる「安心・安全」を超えた付加価値を提供することが求められています。

消費者ニーズとブランド化を通じて付加価値を創出する際のポイントは以下の通りです。

- 消費者の健康志向や食の安全ニーズを深く理解する

- SDGs/ESGを活かしたブランド戦略を構築する

- 6次産業化、契約栽培、直売を通じて販路を開拓し、付加価値を高める

この項目を読むと、有機農産物の競争力を高め、持続的な収益を確保するための具体的なブランド戦略と販路開拓のヒントを学ぶことができます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、市場での差別化ができず、価格競争に巻き込まれる可能性があるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

健康志向・食の安全ニーズの捉え方

消費者の健康志向と食の安全へのニーズは、有機農産物に対する需要を牽引しており、これを的確に捉えることがブランド化の第一歩です。

近年、消費者は食品添加物や残留農薬への懸念から、より自然で安全な食品を求める傾向にあります。有機農産物は、これらのニーズに直接応えることができるため、その価値を最大限に伝えるマーケティングが重要です。

| 項目 | ニーズの捉え方と施策 |

| 消費者アンケート結果の分析 | 「有機食品を購入する理由」「重視する点」などのアンケート調査を実施し、「安心感」「健康への配慮」「環境配慮」といった消費者の具体的な購買動機を把握します。 |

| パッケージ・マーケティング施策 | 有機JASマークの明記はもちろんのこと、栽培方法のこだわり(例:土づくり、水へのこだわり)、生産者の顔が見える情報、生産地の自然環境などをパッケージやWebサイトで訴求します。レシピ提案や健康情報の発信も、消費者の関心を高めます。 |

消費者の具体的なニーズを深く理解し、それに応えるメッセージを効果的に発信することが、有機農産物の価値を高めます。

SDGs/ESGを活かしたブランド戦略

SDGsやESGの視点を取り入れたブランド戦略は、有機農産物の付加価値をさらに高め、企業のイメージ向上に貢献します。

持続可能な社会への貢献は、現代の企業に求められる重要な要素であり、消費者の多くも、環境や社会に配慮した製品を選ぶ傾向にあります。有機農業は、この社会的な要請に合致するため、積極的にアピールすることでブランド力を強化できます。

| 項目 | ブランド戦略と情報発信 |

| 認証ラベルとストーリーテリング | 有機JAS認証だけでなく、国際的な環境認証(例:GLOBALG.A.P.)や、地域の独自認証なども積極的に取得し、製品に表示します。また、生産者の熱い想いや、地域貢献、環境保全への取り組みなどをストーリーとして発信し、消費者の共感を呼びます。 |

| CSRレポートでの情報発信 | 企業のCSRレポートや統合報告書において、有機農業への取り組みを詳細に開示します。例えば、化学農薬使用量削減への貢献、生物多様性保全への取り組み、地域雇用創出効果などを具体的に報告することで、企業の透明性と信頼性を高めます。 |

SDGsやESGの視点を取り入れたブランド戦略は、有機農産物の競争力を高め、企業価値向上に繋がります。

6次産業化・契約栽培・直売で販路開拓

6次産業化、契約栽培、そして直売チャネルの活用は、有機農産物の販路を多様化し、収益性を向上させるための効果的な戦略です。

生産者が加工や販売までを手掛けることで、中間マージンを削減し、収益率を高めることができます。また、特定の顧客と直接関係を築くことで、安定した販売先を確保し、市場価格の変動リスクを軽減できます。

| 項目 | 販路開拓手法と活用 |

| 加工品開発と直販ECサイト運営 | 有機農産物を使ったジャム、ジュース、乾燥野菜、レトルト食品などの加工品を開発し、自社ECサイトで直接販売します。これにより、生鮮品として販売できない規格外品も有効活用でき、年間を通じた収益安定化に繋がります。 |

| 地産地消イベントの活用 | 地域のファーマーズマーケット、道の駅、直売所、百貨店の催事などに積極的に出展し、消費者と直接交流します。これにより、製品の魅力を直接伝えられるだけでなく、消費者の生の声を収集し、商品開発やマーケティングに活かせます。 |

多角的な販路開拓戦略により、有機農産物の価値を最大限に引き出し、持続的な事業成長を実現しましょう。

まとめ:有機農業 企業のコツを意識して、素敵な未来を手に入れよう

これまでに解説してきたように、有機農業企業は、単に作物を作るだけでなく、市場の動向を正確に捉え、消費者ニーズに応じた戦略を構築し、先進技術や制度を効果的に活用することで、持続可能な成長と社会貢献を実現できる分野です。

記事の主要ポイントおさらい

本記事では、有機農業企業に関する以下の主要なポイントを解説しました。

- 有機農業市場の成長背景とビジネスチャンス: 消費者の健康志向やSDGs/ESGトレンドが市場を牽引していること。

- 国内主要プレイヤー比較: 大手企業、ベンチャー企業、地域ごとの成功事例とその戦略。

- 就職・転職ガイド: 有機農業企業でのキャリアパスと、未経験から挑戦するためのコツ。

- 資金調達と投資戦略: 企業株式投資、アグリテックファンド、ROI試算の基礎知識。

- 成功事例・ランキング分析: 有機農業で売上・収益性を高めるビジネスモデルの共通点。

- 有機農業コンサルティング活用法: サービス内容、料金相場、事業計画立案支援の重要性。

- 法人向け有機農業始め方: 初期投資、資金調達、土地選び、設備投資、収益モデル。

- 有機JAS認証取得の流れ: メリット・デメリット、費用、補助金、認証機関の選び方。

- 技術・ノウハウ解説: スマート農業、土づくり、病害虫防除、循環型農業の最新トレンド。

- 市場動向と支援制度: オーガニック市場の成長予測、みどりの食料システム戦略、補助金活用法。

- 消費者ニーズ×ブランド化: 付加価値創出の秘訣、6次産業化と直売チャネル。

これらの情報を総合的に理解し、具体的な行動に移すことで、有機農業ビジネスの成功確率は格段に高まります。

次のステップ:専門コンサル活用/補助金申請/パートナーシップ構築

有機農業企業への参入や事業拡大を検討されている方は、以下の具体的なステップを検討してみましょう。

- 専門コンサルティングの活用: 有機農業に特化したコンサルタントに相談し、事業計画の策定、技術指導、認証取得支援など、自社に必要なサポートを受けることで、事業の立ち上げや改善を効率的に進められます。

- 補助金・交付金の積極的な申請: 国や地方自治体が提供する様々な有機農業関連の補助金・交付金制度を調査し、積極的に申請することで、初期投資や運営コストの負担を軽減できます。

- パートナーシップの構築: 有機農業関連企業、研究機関、流通業者、小売業者など、多様なパートナーとの連携を強化することで、新たなビジネスチャンスの創出や、サプライチェーンの強化に繋がります。

今すぐ有機農業企業への参入準備を始めよう!

有機農業は、これからの社会においてますます重要性が高まる分野です。消費者の健康意識の高まり、環境問題への関心、そして政府の後押しも相まって、大きなビジネスチャンスが広がっています。

本記事で得た知識を活かし、情報収集と計画を綿密に進め、ぜひ有機農業企業への参入準備を始めてみませんか?持続可能な食と社会の実現に貢献しながら、ビジネスとしての成功を掴むことができるはずです。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。