「有機農業」や「オーガニック」という言葉を耳にする機会が増え、食の安全や環境への意識が高まっている昨今、その意味や実践方法について関心を持つ方が増えています。

この分野のポイントは以下の通りです。

- 有機農業とオーガニックの正しい理解

- 環境、健康、経済面でのメリットと課題

- 実践するための具体的なステップや役立つ情報

この項目を読むと、食の安全や環境保全、さらには家族の健康を守るための具体的な方法や、有機農業がもたらす豊かな未来をイメージできるようになるメリットを感じられます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、誤った情報に惑わされたり、せっかくの取り組みが無駄になったりといった失敗をしやすくなるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

目次

有機農業とは?オーガニックとの違いを徹底解説

有機農業とオーガニックという言葉はよく混同されがちですが、それぞれに明確な定義と意味合いがあります。ここでは、それぞれの言葉が指す内容と、その違いについて詳しく解説します。

「有機農業」の定義と基本理念

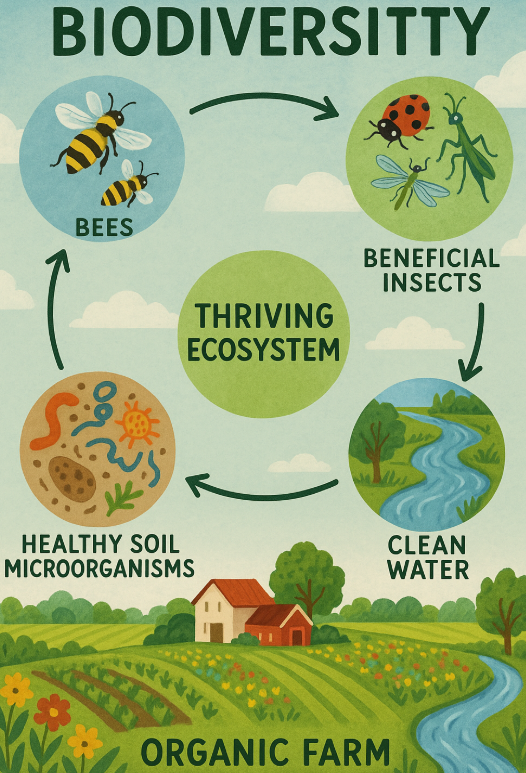

有機農業とは、化学的に合成された肥料や農薬、遺伝子組み換え技術を使用せず、自然の循環機能を活かした農業生産の方法を指します。その基本理念は、持続可能な農業を通じて、土壌の肥沃度を保ち、生物多様性を維持することにあります。

化学肥料不使用・無農薬の原則

有機農業の根幹をなすのが、化学肥料や合成農薬を使用しないという原則です。これは、土壌や水質汚染を防ぎ、農産物に残る有害物質のリスクを低減することを目的としています。代わりに、堆肥や緑肥などを活用し、自然の力で土壌を豊かにします。

土壌肥沃度と生態系保全

有機農業では、土壌の健康が最も重要視されます。多様な微生物が生息する豊かな土壌は、作物の生育を助け、病害虫への抵抗力を高めます。また、農地周辺の生態系も保全することで、自然本来のバランスを維持し、持続的な農業を可能にします。

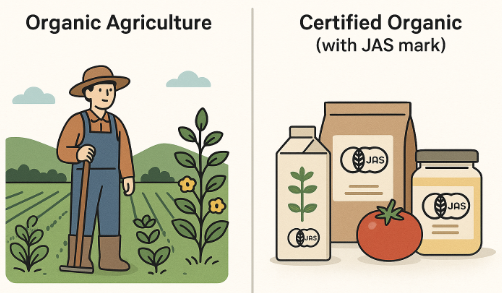

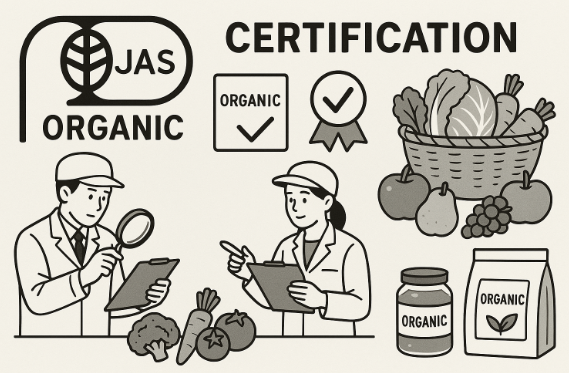

「オーガニック」の定義と有機JAS認証

「オーガニック」という言葉は、有機農業の方法で生産された農産物や、その農産物を原料とした加工食品を指す場合が多いです。特に日本では、有機JAS認証という制度によって、その基準が厳しく定められています。

商品表示に見るオーガニックの基準

スーパーなどで「オーガニック」と表示された食品を見かけることがありますが、これが本当にオーガニックであるかを判断する一番の基準は、有機JASマークの有無です。有機JASマークは、農林水産大臣が定めた品質基準や生産方法の基準を満たした製品にのみ表示が許されています。

JASマーク取得の流れ

有機JASマークを取得するには、登録認証機関による厳しい検査と認証が必要です。農家や食品加工業者は、生産行程管理や格付の基準を満たしているか、書類審査や現地調査を経て確認されます。このプロセスを経ることで、消費者は安心してオーガニック製品を選ぶことができます。

有機農業とオーガニックの混同ポイント

有機農業とオーガニックは密接に関連していますが、その意味合いには違いがあります。混同しやすい点を整理しましょう。

| 用語 | 定義 | 対象 |

| 有機農業 | 化学肥料や農薬を使わず、自然の循環機能を活かした農業の生産方法 | 生産プロセス(どのように作られたか) |

| オーガニック | 有機農業の方法で生産され、特定の認証基準を満たした農産物や加工品 | 生産された「もの」(製品そのもの) |

つまり、有機農業は「どのように作るか」というプロセスに焦点を当て、オーガニックは「何ができるか」というプロダクトに焦点を当てています。有機JASマークは、そのプロダクトが有機農業の基準を満たしていることを証明するものです。

誤解されやすい用語の整理

「自然栽培」や「特別栽培」といった言葉も、有機農業と似た文脈で使われることがありますが、それぞれ定義が異なります。たとえば、「特別栽培農産物」は、その地域の一般的な栽培方法に比べて、化学合成農薬や化学肥料の使用量を5割以上減らして作られた農産物を指します。有機JAS認証を受けたものとは異なるため、表示をよく確認することが重要です。

メリット・デメリットを比較!収益性と市場規模もチェック

有機農業への関心が高まる一方で、そのメリットとデメリット、そして経済的な側面について疑問を持つ方もいるでしょう。ここでは、環境面、健康・安全面でのメリットに加え、課題や市場動向について解説します。

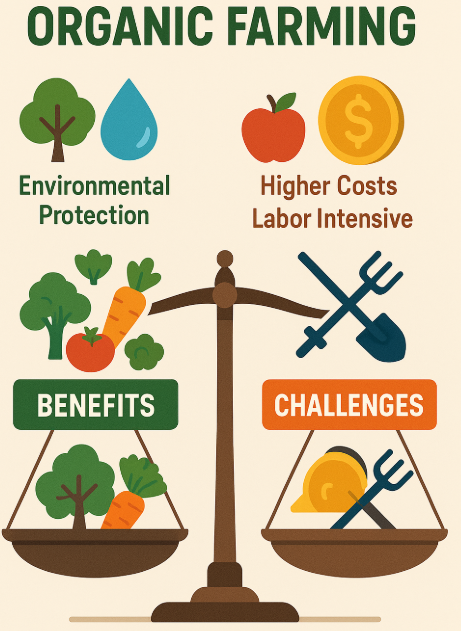

環境保全のメリット

有機農業は、環境に配慮した持続可能な農業として多くのメリットがあります。

生物多様性の維持

化学農薬を使用しない有機農業では、ミツバチやテントウムシなどの益虫、土壌微生物など、多様な生物が健全な生態系を築きます。これにより、自然本来の食物連鎖が維持され、特定の病害虫が異常発生するリスクを低減します。環境意識の高い層にとって、この点は特に大きな魅力です。

地産地消による地域循環経済

有機農業は、多くの場合、地域の小規模農家が実践しており、地産地消との親和性が高いです。地域で生産されたものを地域で消費することで、輸送にかかるエネルギーを削減し、地域の経済循環を活性化させます。これは、環境意識だけでなく、地域貢献を重視する消費者にも響くポイントです。

健康・安全面のメリット

有機農産物がもたらす健康・安全面でのメリットは、消費者が有機食品を選ぶ大きな理由の一つです。

無農薬栽培がもたらす食の安全

有機農業では化学農薬を使用しないため、農産物に農薬が残留するリスクが極めて低いです。これは、小さなお子さんを持つ家庭や、アレルギーを持つ方にとって、非常に大きな安心材料となります。実際に、消費者庁の調査でも、食品の安全性を重視する傾向が顕著に見られます。

アレルギー配慮と消費者ニーズ

アレルギーを持つ方の中には、特定の添加物や化学物質に敏感な方もいます。有機農産物は、そうした化学物質の使用を避けているため、アレルギーのリスクを低減したいと考える消費者から支持されています。また、健康志向の高まりとともに、より自然で安全な食品を求める消費者ニーズは今後も拡大していくと予想されます。

デメリットと課題

多くのメリットがある一方で、有機農業にはいくつかのデメリットや課題も存在します。

病害虫対策の難しさ

化学農薬を使用しないため、有機農業では病害虫の発生時に迅速かつ効果的な対策を講じるのが難しい場合があります。天敵の利用や輪作、コンパニオンプランツの活用など、自然の仕組みを利用した対策が求められ、経験と知識が必要になります。

初期コストと労力の増加

有機農業への転換には、土壌改良のための資材費や、新たな栽培技術の習得にかかる時間、そして病害虫対策や雑草管理にかかる労力が増加する傾向があります。この初期コストや労力の増加が、新規就農者や慣行農業からの転換を考える農家にとって、参入障壁となることがあります。

市場規模と収益性の現状

有機農業の市場は拡大傾向にありますが、その収益性にはさまざまな側面があります。

国内外オーガニック市場トレンド

世界的に見ると、オーガニック市場は年々拡大しており、特に欧米諸国では一般消費者にも広く浸透しています。日本国内でも、健康志向や環境意識の高まりを背景に、オーガニック食品の需要は増加傾向にあります。今後の成長が期待される分野と言えるでしょう。

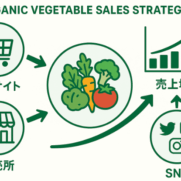

有機農業収入の実態と事例

有機農業は、慣行農業と比較して初期投資や手間がかかるため、収益性が低いというイメージを持たれがちです。しかし、高付加価値化や販路の工夫(直売、宅配、飲食店への提供など)によって、安定した収入を得ている成功事例も増えています。特定の作物に特化したり、観光農園と組み合わせたりするなど、多角的な経営戦略が重要になります。

補助金・助成制度の活用ポイント

有機農業への転換や継続を支援するため、国や地方自治体による補助金・助成制度が用意されています。

国・自治体の支援メニュー

国では、有機農業の推進を目的とした「有機農業推進総合対策事業」など、土壌改良や機械導入、研修費などに対する補助金制度があります。また、各自治体でも、地域の実情に応じた独自の支援策を設けている場合があります。

補助金申請のステップ

補助金や助成金を利用するには、募集期間や申請条件の確認、必要書類の準備、申請書の作成といったステップがあります。各制度によって要件が異なるため、事前にしっかり情報収集を行い、不明な点は関係機関に相談することが重要です。適切な制度を活用することで、初期投資の負担を軽減し、有機農業への移行をスムーズに進めることができます。

はじめてでも安心!実践方法と栽培手法の基本

有機農業を始めたいけれど、何から手をつけていいか分からないという方もいるでしょう。ここでは、新規就農から具体的な栽培手法まで、初心者でも安心して取り組める基本を解説します。

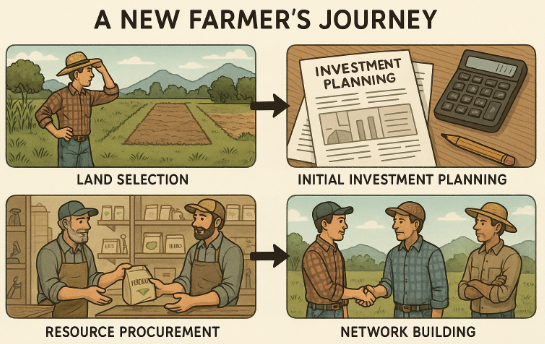

新規就農ステップ

有機農業で新規就農を目指す場合、計画的な準備が成功の鍵となります。

| ステップ | 内容 |

| 土地選定と契約のポイント | 有機農業に適した土壌(過去の農薬使用歴が少ない、水はけが良いなど)を選定し、賃貸契約や購入手続きを行います。地域の農業委員会や不動産会社への相談が有効です。 |

| 初期投資と資材調達 | 農機具、種苗、堆肥、防虫ネットなどの資材調達にかかる初期費用を計画します。中古品の活用や共同購入なども検討しましょう。 |

資金計画をしっかり立て、必要に応じて融資や補助金制度の利用も検討しましょう。また、地域の農家や農業指導機関とのネットワークを築くことも、情報収集や困りごと解決の助けになります。

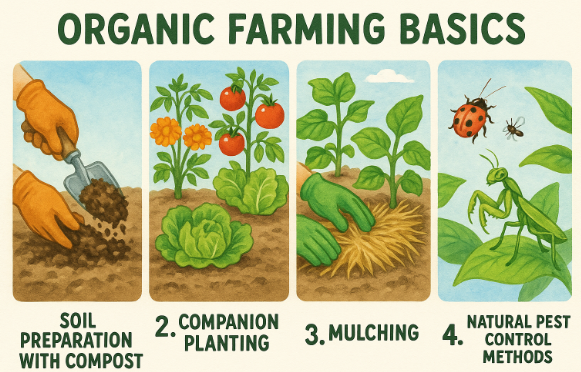

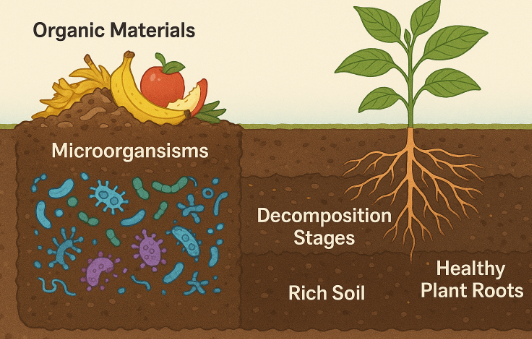

堆肥づくりと土壌改良のコツ

有機農業において、健康な土壌は作物の生育を左右する最も重要な要素です。土壌改良の基本となるのが、堆肥づくりです。

自家製堆肥の作成方法

自家製堆肥は、落ち葉、草、米ぬか、生ごみなどを混ぜ合わせ、微生物の力で発酵・分解させたものです。適切な水分管理と切り返しを行うことで、良質な堆肥ができます。これにより、土壌の保水性、通気性、肥沃度が高まり、微生物の活動が活発になります。

土壌診断と改良施策

土壌の状態は場所によって異なるため、まずは土壌診断を行うことが重要です。土壌診断によって、pH(酸性度)や栄養成分のバランス、有機物含有量などを把握し、適切な堆肥の種類や量を施用するなどの改良策を講じます。これにより、作物の生育に必要な養分を効率よく供給し、病害虫に強い土壌を育てることができます。

コンパニオンプランツ・マルチングなど具体的技術

有機農業では、化学農薬に頼らず自然の力を最大限に活かすための様々な技術が用いられます。

| 技術 | 内容 | 効果 |

| コンパニオンプランツの選び方 | 一緒に植えることで互いの生育に良い影響を与えたり、病害虫を遠ざけたりする植物の組み合わせです。例えば、トマトとバジル、キャベツとレタスなどがあります。 | 病害虫の抑制、生育促進、風味向上、土壌改善 |

| マルチングの種類と効果 | 土壌の表面を稲わら、落ち葉、生分解性シートなどで覆う方法です。 | 雑草抑制、土壌水分の保持、地温調整、土壌流出防止 |

これらの技術を適切に組み合わせることで、農薬に頼らずとも健康な作物を育てることが可能になります。

病害虫対策:自然防除の実践

有機農業における病害虫対策は、化学農薬を使わずに自然の力を借りる「自然防除」が基本です。

天敵利用による害虫コントロール

害虫の天敵となる生物(テントウムシ、クモ、カマキリなど)を農地に呼び込むことで、特定の害虫の数を自然に抑制します。多様な生物が生息できる環境を整えることが重要です。

環境調整で抑える病害

風通しを良くする、適切な株間を保つ、水やりを控えるなど、作物の生育環境を整えることで病害の発生を抑えることができます。また、健康な土壌は作物の免疫力を高め、病気にかかりにくくします。

有機認証制度と関連法規を理解する

有機農業で生産されたものが「オーガニック」として認められるためには、特定の認証制度をクリアする必要があります。ここでは、主要な認証制度と関連法規について解説します。

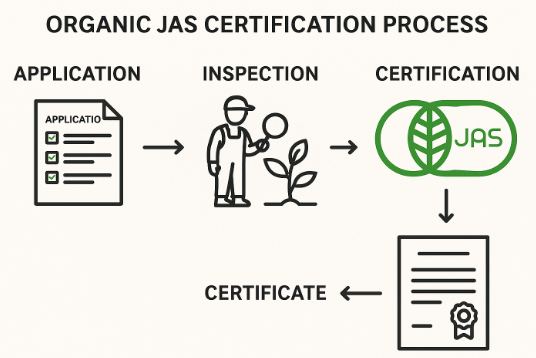

有機JAS認証とは?取得のメリット・手順

有機JAS認証は、日本において有機農産物や有機加工食品であることを証明する唯一の国家認証制度です。この認証を取得することで、消費者からの信頼を得られ、販路拡大にもつながります。

| 項目 | 内容 |

| 認証取得の具体的フロー | 事業者は、有機JASの生産基準に沿って生産管理を行い、その後、農林水産大臣が登録した認証機関に申請します。書類審査と実地調査を経て、基準を満たしていると判断されれば認証が与えられます。 |

| 審査基準と書類準備 | 審査基準には、使用禁止資材のリスト、土壌管理、病害虫対策、遺伝子組み換え作物不使用など多岐にわたります。これらの基準に適合していることを証明する記録や書類を事前に準備する必要があります。 |

この認証を取得することで、製品に有機JASマークを表示できるようになり、消費者に「安心・安全」を明確にアピールできます。

特別栽培農産物との違い

「有機JAS認証」と混同されやすいのが「特別栽培農産物」です。両者には明確な違いがあります。

| 項目 | 有機JAS認証 | 特別栽培農産物 |

| 基準 | 農林水産大臣が定めた有機JAS規格に準拠。化学肥料・農薬の原則不使用、遺伝子組み換え技術不使用など、厳格な基準がある。 | その地域の慣行栽培に比べて、化学合成農薬の使用回数と化学肥料の窒素成分量を50%以上削減して生産されたもの。 |

| 認証マーク | 有機JASマーク | 特になし(個別に「特別栽培農産物」と表示) |

| 目的 | 環境負荷の低減と、消費者の食の安全・安心の確保 | 農薬・肥料の削減による環境負荷低減と、消費者の健康配慮 |

それぞれの制度を理解し、消費者のニーズに合わせて適切に使い分けることが重要です。

有機農業推進法の要点

有機農業推進法は、有機農業の推進に関する国の基本的な方針を定めた法律です。この法律は、環境と調和した持続可能な社会の実現を目指し、有機農業の振興を図ることを目的としています。

法律の背景と目的

地球環境問題への関心の高まりや、食の安全に対する消費者の意識向上を背景に、2006年に制定されました。有機農業の生産技術の開発・普及、消費者の理解促進、販路拡大支援などが盛り込まれています。

企業・農家への影響

この法律により、国や地方自治体は有機農業を支援する施策を講じることが義務付けられ、農家は補助金や技術指導などの支援を受けやすくなりました。また、企業にとっても、有機農産物を取り扱うことで、環境配慮型の企業イメージを構築し、新たなビジネスチャンスを創出する機会となります。

コーデックスガイドラインなど国際基準

有機農業に関する国際的な基準も存在し、世界の有機市場を形成しています。

グローバル認証の位置づけ

国際的に最も広く認知されている有機基準の一つに、国際連合食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)が共同で策定した「コーデックスガイドライン(有機生産食品の生産、加工、表示及び販売に関するガイドライン)」があります。これは、各国の有機認証制度の基盤となるもので、国際貿易における有機食品の流通を円滑にする役割を担っています。

WTOとの関係

世界貿易機関(WTO)においても、有機食品の貿易に関する取り決めがなされており、コーデックスガイドラインは、加盟国間の有機食品の貿易ルール形成に大きな影響を与えています。これにより、国境を越えて有機食品が流通しやすくなり、消費者は多様な選択肢を得ることができます。

製品・サービス活用ガイド

「有機農業」や「オーガニック」という言葉が身近になるにつれて、私たちの生活の中に様々な製品やサービスが浸透してきました。ここでは、オーガニック製品を賢く選び、有機農業をより身近に感じるための情報をご紹介します。

オーガニック食品通販サイトの選び方

忙しい毎日の中で、手軽にオーガニック食品を手に入れたいと考える方も多いでしょう。通販サイトは便利な選択肢ですが、選び方には注意が必要です。

信頼できる認証マークの見極め

通販サイトでオーガニック食品を選ぶ際には、必ず有機JASマークが表示されているかを確認しましょう。このマークがない商品は、たとえ「オーガニック」と表示されていても、日本の有機JAS規格を満たしているとは限りません。商品の説明だけでなく、認証マークの有無をチェックする習慣をつけることが大切です。

定期購入プランの活用法

多くのオーガニック食品通販サイトでは、定期購入プランを提供しています。毎週または毎月決まった日に商品が届くため、買い物の手間が省けるだけでなく、割引価格で購入できるなどのメリットがあります。特に、子育て世代の母親やワーキングシングルの方にとって、計画的に新鮮なオーガニック食品を手に入れられる便利なサービスと言えるでしょう。

有機農業体験ツアー/セミナー情報

有機農業を「知る」だけでなく「体験する」ことで、より深く理解することができます。

| 項目 | 内容 |

| 体験ツアーのメリット | 実際に農作業を体験することで、有機農業の労力や工夫を肌で感じることができます。収穫体験などを通じて、食への感謝や環境保全への意識を高める良い機会にもなります。 |

| セミナー・研修の探し方 | 地方自治体や農業団体、NPOなどが主催する有機農業に関するセミナーや研修は、基礎知識の習得から専門技術の習得まで、様々なレベルで開催されています。インターネット検索や地域の広報誌などで情報を探してみましょう。 |

高年齢層や環境意識の高い層にとって、体験ツアーやセミナーは、有機農業への理解を深め、自身のライフスタイルに取り入れるきっかけとなるでしょう。

オーガニックコスメ・飲食店のトレンド紹介

オーガニックの概念は、食品だけでなく、コスメや外食産業にも広がりを見せています。

コスメ原料としての有機素材

肌に直接触れるコスメにも、有機栽培された植物由来の原料が使われるケースが増えています。化学合成成分の使用を避け、自然の恵みを活かすことで、肌への負担を軽減し、敏感肌の方にも優しい製品が注目されています。高所得者層やライフスタイルに合わせて食を選択する女性(子育て世代)から特に支持されています。

オーガニックレストランの特徴

オーガニックレストランでは、有機JAS認証を受けた野菜や肉、魚などを積極的に使用し、添加物を極力使用しない調理法が特徴です。健康志向の高まりとともに、素材の味を活かしたシンプルで安心な料理を提供するオーガニックレストランが増えています。外食でも健康や環境に配慮したいというニーズに応える存在です。

実践的課題解決──収量向上&連作障害対策

有機農業を実践する上で避けて通れないのが、収量の確保と連作障害への対策です。ここでは、これらの課題を解決するための実践的な技術と最新の動向について解説します。

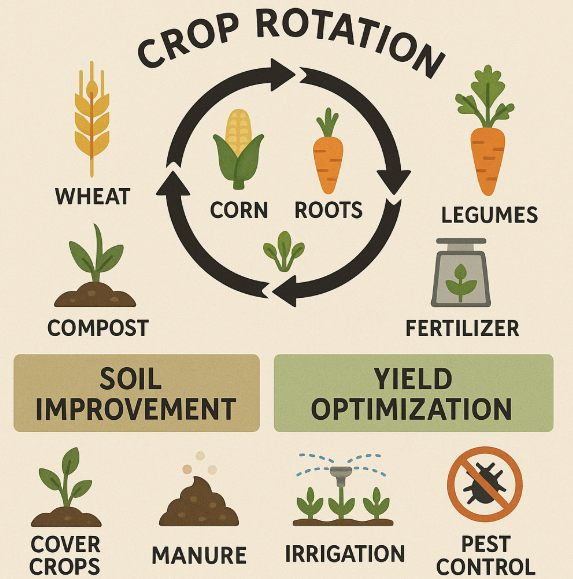

連作障害の原因と改善策

同じ土地で同じ作物を繰り返し栽培することで発生する連作障害は、有機農業にとって大きな課題の一つです。

| 項目 | 内容 |

| 土壌微生物バランスの回復 | 連作によって特定の病原菌が増えたり、土壌中の特定の養分が不足したりすることで連作障害が起こります。堆肥の施用や緑肥作物の導入により、土壌微生物の多様性を高め、健全な土壌環境を回復させることが重要です。 |

| 圃場の輪作体系設計 | 連作障害を避ける最も効果的な方法は、異なる種類の作物を順番に栽培する「輪作」です。異なる作物を組み合わせることで、土壌中の養分バランスを整え、特定の病害虫の発生を抑制します。 |

連作障害対策は、長期的な視点での土壌管理が求められます。

収量向上のための技術的ポイント

有機農業は慣行農業に比べて収量が少ないというイメージがありますが、適切な技術を用いることで収量向上も可能です。

栄養管理と施肥設計

有機農業では、土壌中の養分を適切に管理することが重要です。土壌診断に基づき、堆肥や有機質肥料を計画的に施用することで、作物の生育に必要な養分をバランス良く供給し、収量を安定させることができます。

適切な作付け密度

作物の種類や品種、土壌の状態に合わせて、最適な作付け密度を保つことも収量向上につながります。株間を適切に取ることで、風通しが良くなり病害虫のリスクを減らし、作物一つひとつが健全に育つことができます。

最新の有機農業技術動向

有機農業も日々進化しており、最新技術の導入により、より効率的で持続可能な農業が実現されつつあります。

スマート農業との融合

AIやIoTを活用したスマート農業技術は、有機農業においても活用が進んでいます。例えば、センサーで土壌の状態や作物の生育状況をリアルタイムでモニタリングし、適切な水やりや施肥のタイミングを判断することで、効率的な管理が可能になります。これにより、経験や勘に頼る部分を減らし、より安定した生産を目指せます。

研究開発事例

病害虫に強い品種の開発や、土壌微生物を活用した新たな栽培技術の研究も活発に行われています。これらの最新の研究成果は、有機農業の課題解決に貢献し、さらなる発展を後押ししています。

持続可能な社会を支える地産地消と環境保護

有機農業は、食の安全や健康だけでなく、持続可能な社会を築く上で重要な役割を担っています。特に「地産地消」と「環境保護」は、有機農業の大きな柱となります。

地産地消による地域経済への貢献

地域で生産されたものを地域で消費する「地産地消」は、有機農業と非常に相性の良い取り組みです。

地域ブランド化の成功事例

地域の特性を活かした有機農産物は、「地域ブランド」として高い評価を得ることがあります。例えば、特定の地域でしか育たない伝統野菜を有機栽培で復活させ、地域の名産品としてアピールする事例などがあります。これにより、地域の活性化や農業所得の向上につながります。

販路開拓と直売所活用

地産地消を推進するためには、農産物を消費者に直接届ける直売所や道の駅の活用が有効です。生産者の顔が見えることで、消費者は安心して購入でき、農家も適正な価格で販売できるメリットがあります。また、地域の飲食店や加工業者との連携も、新たな販路開拓につながります。

生物多様性保全と環境負荷軽減

有機農業は、生物多様性の維持と環境負荷の軽減に大きく貢献します。

森林・水源保護と農業の共存

化学農薬や化学肥料を使用しない有機農業は、農地周辺の森林や水源への負荷を軽減します。これにより、水質汚染を防ぎ、多様な生物が生息できる環境を保全します。農業が環境に与える影響を最小限に抑え、自然との共存を目指します。

カーボンニュートラルへの取り組み

有機農業は、土壌の炭素貯留能力を高める効果も期待されています。健全な土壌は、大気中の二酸化炭素を吸収し、土中に固定する役割を果たします。これは、地球温暖化対策の一環として、カーボンニュートラル社会の実現に貢献する可能性を秘めています。

無農薬・食の安全から家族の安心へ

食の安全は、特に子育て中の母親や高年齢層にとって最も重要な関心事です。有機農業がもたらす無農薬栽培は、家族の食卓に大きな安心をもたらします。

無農薬栽培が叶える食卓の安全性

有機農業による無農薬栽培は、農薬の健康被害に対する懸念を払拭し、安心して食べられる食品を提供します。

消費者に伝わる安全アピール方法

農家が自身の栽培方法や安全への取り組みを消費者に直接伝えることは、信頼構築に非常に効果的です。例えば、農園のウェブサイトで栽培過程を公開したり、SNSで日々の作業風景を発信したりすることで、消費者は生産者の顔が見え、安心感を持ちやすくなります。高年齢層や子育て中の母親にとって、こうした情報は購買の決め手となることが多いです。

食育への活用例

無農薬で育てられた野菜は、食育の場でも大いに活用できます。子どもたちが実際に畑を訪れて収穫体験をしたり、無農薬野菜を使った料理教室に参加したりすることで、食の大切さや環境への意識を育むことができます。

アレルギー配慮や子育て世代の選び方ポイント

アレルギーを持つお子さんや、小さなお子さんがいる家庭では、食品選びに特に気を遣います。有機農産物は、そうしたニーズに応える選択肢となります。

キッズ向け商品選定のコツ

キッズ向けの加工食品を選ぶ際にも、有機JASマークの有無を確認することが重要です。また、アレルギー表示をしっかり確認し、不必要な添加物が含まれていないかをチェックしましょう。原材料のシンプルさも選ぶ際のポイントです。

家庭菜園で試せる簡単レシピ

手軽に有機農業を体験したい場合は、ベランダや庭での家庭菜園がおすすめです。ミニトマトやハーブなど、育てやすい作物から始めてみましょう。自分で育てた無農薬野菜は、子どもにとっても食への関心を高めるきっかけになります。収穫した野菜を使った簡単なレシピを家族みんなで作るのも良いでしょう。

「有機農業×オーガニック」のコツを意識して素敵な未来を手に入れよう!

ここまで、「有機農業」と「オーガニック」について、その定義からメリット・デメリット、実践方法、認証制度、そして私たちの生活への広がりまで、多角的に解説してきました。

本記事のポイントおさらい

本記事で学んだ重要なポイントは以下の通りです。

- 有機農業は化学物質に頼らず、自然の循環を活かした持続可能な農業であること。

- オーガニックは、その方法で生産され、有機JASなどの厳しい認証基準を満たした製品であること。

- 有機農業は、環境保全、食の安全、そして私たちの健康に多大なメリットをもたらすこと。

- 実践には課題もあるが、補助金制度や最新技術の活用で乗り越えられること。

- 地産地消や食育を通じて、地域社会全体で持続可能な未来を築けること。

これらの知識を活かすことで、あなたはより賢い消費者として、また、食の安全と環境保全に貢献する担い手として、素敵な未来を手に入れることができます。

今すぐ取り組むべきアクションステップ

「有機農業×オーガニック」の恩恵を享受し、持続可能な社会に貢献するために、今日からできる具体的なアクションステップを提案します。

- スーパーで有機JASマークを探してみる:普段の買い物から、意識的に有機JASマーク付きの商品を選んでみましょう。

- オーガニック食品通販サイトを試してみる:手軽にオーガニック食品を生活に取り入れたいなら、信頼できる通販サイトの利用を検討しましょう。

- 家庭菜園に挑戦してみる:まずは簡単なハーブや野菜から、自分で育てる喜びと安心感を体験してみましょう。

- 有機農業体験ツアーやセミナーに参加してみる:実際に農作業を体験したり、専門家の話を聞いたりすることで、理解を深められます。

安心・健康・環境保全を手に入れるメリット

これらの行動を通じて、あなたは以下のメリットを実感できるでしょう。

- 家族の食卓がより安全に:無農薬・無化学肥料で育てられた食品を選ぶことで、大切な家族の健康を守れます。

- 自分自身の健康増進:新鮮で栄養価の高いオーガニック食品は、体の中から健康をサポートします。

- 地球環境への貢献:有機農業を支援することは、生物多様性の保護や気候変動対策につながります。

「有機農業×オーガニック」は、単なる食の選択肢ではありません。それは、私たち一人ひとりが安心して暮らせる社会、そして未来の世代に豊かな地球を残すための、具体的な行動です。さあ、今日から「有機農業×オーガニック」のコツを意識して、素敵な未来を手に入れましょう!

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。