「食の安全」や「環境への配慮」といった言葉を耳にするたび、「自分の選ぶものが本当に地球のためになっているのだろうか?」と疑問に思うことはありませんか?特に農業に携わる方や、これから目指す方にとっては、持続可能な農業への転換は喫緊の課題であり、国がどのような方向性を示しているのか、どのような支援があるのかは非常に気になるところでしょう。

この記事では、日本の有機農業国策の全体像を徹底解説します。政府が掲げる「みどりの食料システム戦略」のビジョンから、2050年目標の進捗、そして具体的な補助金や支援制度(有機JAS認証取得支援やオーガニックビレッジ構想など)まで、網羅的にご紹介。さらに、有機農業が抱える「収量減少」や「コスト増」といった課題への対策、スマート農業の活用事例、さらには海外の先進事例まで深掘りしていきます。

本記事を読むことで、国の政策を理解し、利用可能な補助金や支援策を自身の経営に活かす具体的なヒントが得られます。また、最新の市場動向や技術革新を知ることで、将来を見据えた持続可能な農業経営へと繋がるでしょう。一方で、これらの情報を知らずにいると、せっかくの国の支援策を見逃してしまったり、有機農業への転換を躊躇してしまったりと、ビジネスチャンスを逃してしまう可能性があります。ぜひ最後まで読んで、未来を切り拓く有機農業への一歩を踏み出しましょう。

目次

導入|なぜ今、有機農業 国策を知るべきか?

有機農業国策が目指す持続可能性と環境保全

有機農業は、化学合成農薬や化学肥料に頼らず、自然の力を最大限に活用する農業です。これは、単に安全な農産物を生産するだけでなく、土壌の健康を保ち、生物多様性を守り、水質汚染を防ぐなど、環境保全に大きく貢献します。また、地域資源の活用やエネルギー消費の抑制を通じて、持続可能な社会の実現にも寄与するものです。

みどりの食料システム戦略が示すビジョン

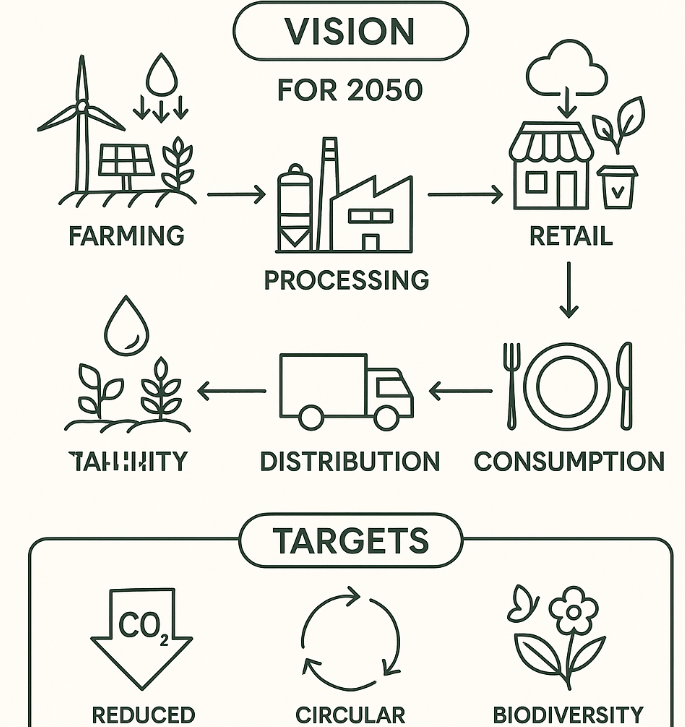

日本が「有機農業 国策」に力を入れる背景には、2021年5月に策定された**「みどりの食料システム戦略」**があります。この戦略は、食料システム全体の環境負荷低減と持続可能性の両立を目指すもので、その中で有機農業は重要な柱の一つと位置づけられています。

「みどりの食料システム戦略」が示すビジョンは、以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

| 目指す姿 | 食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現 |

| 環境負荷低減目標 | 2050年までに化学肥料使用量を30%低減、化学農薬使用量を50%低減、有機農業の取組面積を25%(100万ヘクタール)に拡大など [1] |

| 有機農業の位置づけ | 環境負荷低減の具体的な手段として、有機農業の普及・拡大を重点的に推進 |

本記事でわかること

本記事では、日本における有機農業国策について、以下のメリットが得られます。

- 国の政策内容全体像が把握できる

- 利用可能な支援策・補助金の種類がわかる

- 有機農業を取り巻く最新動向や課題解決法を知れる

この項目を読むと、国策としての有機農業の全体像を理解し、今後の農業経営やビジネス展開のヒントを得られるでしょう。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、国の支援策を見逃したり、今後のトレンドに乗り遅れたりする可能性があります。後悔しないよう、次の項目から詳細を見ていきましょう。

有機農業 国策 内容と目標【2030年・2050年】

みどりの食料システム戦略における有機農業の詳細と位置づけ

「みどりの食料システム戦略」では、2050年までに目指す食料・農林水産業の姿として、化学肥料・化学農薬の使用量削減、そして有機農業の推進が明確に打ち出されています [1]。有機農業は、単なる生産手法の一つではなく、地球温暖化対策や生物多様性保全といった地球規模の課題解決に貢献する重要な手段として位置づけられています [3]。

この戦略では、有機農業の推進に向けて、以下の取り組みを進めるとしています。

- 有機農業の生産技術の開発・普及

- 有機農産物の需要喚起と流通の最適化

- 新規就農者の育成と有機農業への参入促進

有機農業推進法と基本方針の概要

「有機農業の推進に関する法律」、通称**「有機農業推進法」**は、有機農業の理念や国の責務を定めた法律です [41]。この法律に基づき、国は「有機農業の推進に関する基本的な方針」を策定し、具体的な施策の方向性を示しています [41]。

基本的な方針の概要は以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

| 目的 | 環境と調和のとれた農業生産方式の確立と食料の安定供給 |

| 国の役割 | 有機農業の技術開発、普及、人材育成、情報提供など |

| 地方公共団体の役割 | 地域の実情に応じた有機農業推進計画の策定、支援 |

| 生産者・消費者の役割 | 有機農業の理解促進と実践、有機農産物の選択 |

この法律と基本方針は、有機農業を日本全体で推進するための土台となっており、今後の政策展開の基礎となります [41]。

2050年25%・100万ヘクタール達成状況と進捗レポート

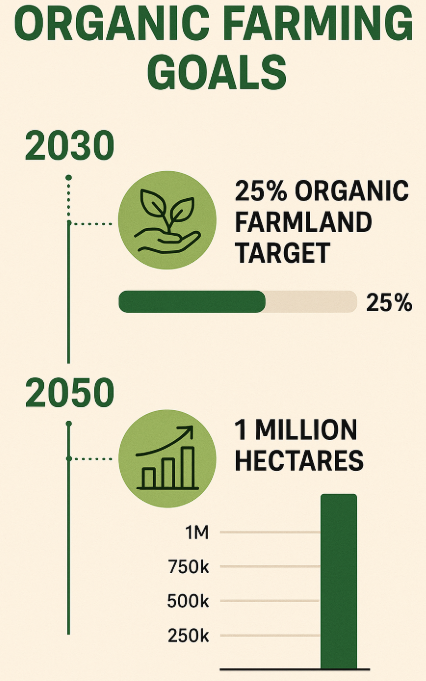

日本は、2050年までに有機農業の耕地面積を全体の25%(100万ヘクタール)に拡大するという野心的な目標を掲げています [1][4]。これは、現在の有機農業の取組面積と比較して大幅な増加を意味します。

2030年目標との比較

2050年目標に向けた中間目標として、2030年までの具体的な目標も設定されていますが、現状は道半ばと言えるでしょう [1]。農林水産省は、有機農業の進捗状況を定期的に報告しており、そのデータは今後の施策立案の重要な基礎となります [1][4]。

耕地面積推移データ

農林水産省の「有機農業をめぐる情勢」によると、有機農業の取組面積は緩やかに増加傾向にありますが、目標達成には一層の普及努力が必要です [4]。

| 年度 | 有機農業取組面積(ha) |

| 2018年 | 約23,800 |

| 2019年 | 約25,000 |

| 2020年 | 約26,700 |

| 2021年 | 約28,200 |

| 2022年 | 約30,000 |

| 2023年 | 約31,800 |

参照:農林水産省「有機農業をめぐる情勢」(2024年4月時点)[4]

有機農業 国策 補助金・支援制度完全ガイド

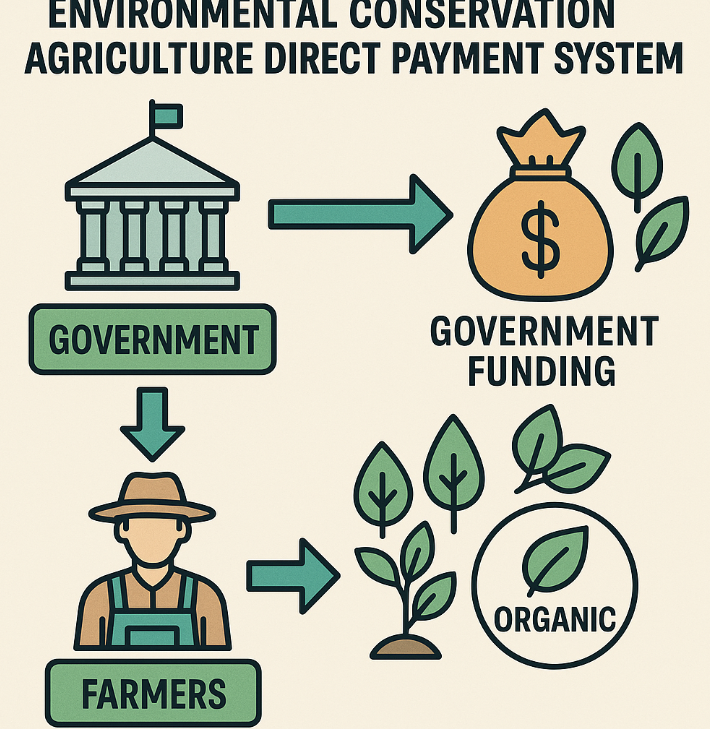

環境保全型農業直接支払制度と有機農業の連携

環境保全型農業直接支払制度は、農業者が行う環境保全に資する農業の取り組みを支援する制度です [72]。有機農業は、化学肥料・化学農薬の使用低減、生物多様性保全などに貢献するため、この制度の対象となります [72]。

制度のポイントは以下の通りです。

- 対象者:農業者や農業者の組織する団体 [72]

- 対象となる活動:有機農業、カバークロップ、地域特認など [72]

- 支払額:取り組み内容に応じて単価が設定 [72]

この制度を活用することで、有機農業への転換や継続に必要な初期投資や労力の一部を補填し、経営の安定化を図ることができます。

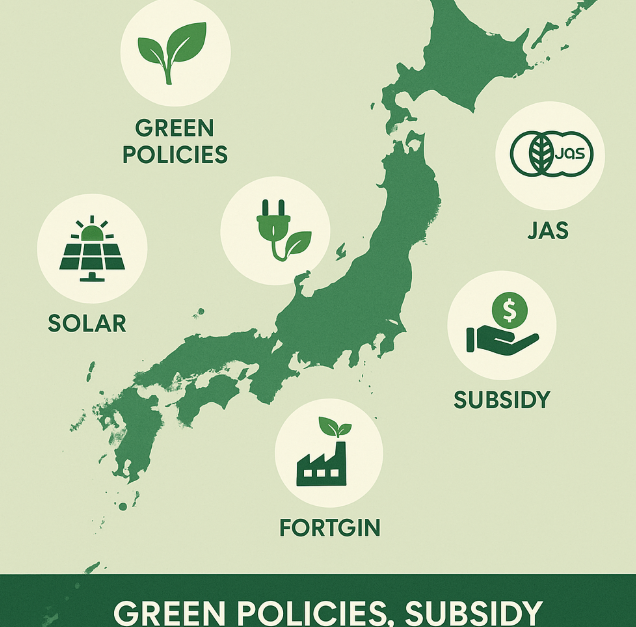

オーガニックビレッジ構想の概要と申請方法

「オーガニックビレッジ」構想は、市町村が主体となり、地域ぐるみの有機農業推進を目指す取り組みです [1][12]。この構想では、生産から消費まで一貫した有機農業推進の計画を策定し、実行する自治体を国が支援します [1][12]。

構想の概要と申請方法は以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

| 概要 | 市町村が有機農業推進計画を策定し、国が認定・支援する制度 [1][12] |

| 目的 | 地域における有機農業の普及・拡大、関連産業の育成、食育の推進 [12] |

| 主な取り組み | 有機農業者の育成、技術指導、販路拡大、学校給食での利用推進など [12] |

| 申請方法 | 農林水産省のウェブサイトで公表されているガイドラインに基づき、市町村が計画を策定し申請 [12] |

オーガニックビレッジに認定されることで、国からの財政支援や情報提供、広報支援などが受けられ、地域全体の有機農業の活性化に繋がります。

その他の補助金種類と活用ポイント

有機農業の推進を目的とした補助金は多岐にわたります。主な補助金の種類と活用ポイントは以下の通りです。

有機JAS認証取得支援

有機JAS認証は、有機農産物や有機加工食品であることを証明する重要な認証です [6][19]。この認証を取得するには、検査費用や指導費用などが発生しますが、国や自治体によってはその費用の一部を補助する制度があります。

| 項目 | 内容 |

| 支援内容 | 認証取得にかかる検査費用、申請手数料、コンサルティング費用などの一部補助 [6] |

| 活用ポイント | 認証機関の選定、申請書類の準備、専門家による事前指導の活用 [6] |

有機農業産地づくり推進事業

有機農業産地の形成を支援する事業も存在します。これは、地域の生産者が連携して有機農業に取り組む際に、共同利用施設の整備や技術指導、販路開拓などを支援するものです。

| 項目 | 内容 |

| 支援内容 | 共同選果場や加工施設の整備、共同での土壌分析、研修会の開催など |

| 活用ポイント | 地域内の生産者や関係機関との連携、明確な事業計画の策定 |

これらの補助金を活用することで、有機農業への新規参入や規模拡大、経営の安定化を効果的に進めることができます。

制度理解|有機農業推進法とJAS認証制度のポイント

有機農業推進法の条文・ガイドライン解説

有機農業推進法は、有機農業を国の重要な政策として位置づけ、その推進を図るための基本となる法律です [41]。この法律は、有機農業の定義や基本理念、国・地方公共団体・生産者・消費者のそれぞれの役割を明確にしています [41]。

| 項目 | 内容 |

| 第1条(目的) | 環境と調和のとれた農業生産方式である有機農業を推進し、食料の安定供給と国民の健康増進に寄与する [41] |

| 第2条(定義) | 有機農業とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法 [41] |

| 第3条(基本理念) | 持続的な農業生産の確保、食料の安全性の向上、国民の健康の保護、環境の保全等 [41] |

| 第4条(国の責務) | 有機農業の推進に関する施策を策定し、実施する [41] |

また、農林水産省は、法律に基づき「有機農業の推進に関する基本的な方針」を策定しており、具体的な施策の方向性や目標が示されています [41]。これらの条文やガイドラインを理解することは、有機農業に関わるすべての関係者にとって不可欠です。

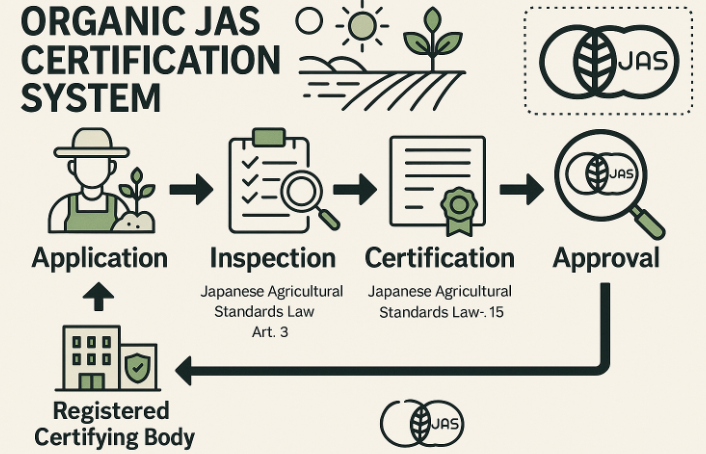

有機JAS認証制度の仕組み

有機JAS認証制度は、有機農産物や有機加工食品の信頼性を確保するための公的な認証制度です [6]。農林水産省が定めた有機JAS規格に基づいて生産された農産物のみが「有機JASマーク」を貼ることができ、消費者はこのマークを目印に有機農産物を選ぶことができます [6]。

認証制度の仕組みは以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

| 認証の対象 | 有機農産物、有機加工食品、有機飼料、有機畜産物 [6] |

| 認証のプロセス | 申請 → 書類審査 → 実地調査 → 判定 → 認証 [6] |

| 認証機関 | 国の登録を受けた第三者機関が審査を実施 [6] |

| 表示の義務 | 有機JASマークを貼付しなければ「有機」等の表示はできない [6] |

この制度により、消費者は安心して有機農産物を購入でき、生産者は有機農業に取り組む正当な評価を得ることができます。

取得支援の具体的プロセス

有機JAS認証の取得は、手間と費用がかかるものですが、その信頼性は有機農業経営の大きな強みとなります。国や自治体、関係団体は、認証取得を支援するためのさまざまなプログラムを提供しています。

具体的なプロセスと支援内容は以下の通りです。

| プロセス | 支援内容 |

| 情報収集・学習 | 有機JAS規格に関する研修会、ガイドブック提供 [6] |

| ほ場準備・改善 | 土壌分析支援、堆肥利用指導、転換期間中の技術指導 [6] |

| 申請準備 | 認証機関の紹介、申請書類作成支援、個別相談会 [6] |

| 検査・実地調査 | 検査費用の一部補助、指導員による巡回指導 [6] |

| 認証後の維持 | 認証維持のための研修、情報提供、販路開拓支援 [6] |

これらの支援プログラムを積極的に活用することで、スムーズな認証取得と、認証後の経営安定化に繋がります。

最新動向|市場規模・耕地面積推移&将来性

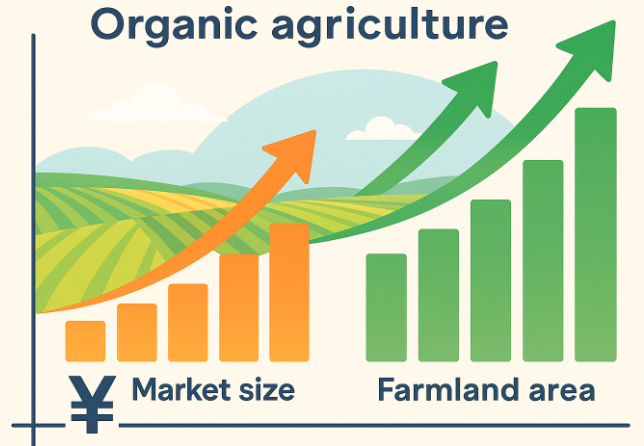

有機農業取組面積の推移データ

農林水産省の調査によると、日本の有機農業取組面積は着実に増加しています [4]。しかし、2050年目標である「耕地面積の25%(100万ヘクタール)」達成には、さらなる普及が求められます [1]。

| 年度 | 有機農業取組面積(ha) |

| 2018年 | 約23,800 |

| 2019年 | 約25,000 |

| 2020年 | 約26,700 |

| 2021年 | 約28,200 |

| 2022年 | 約30,000 |

| 2023年 | 約31,800 |

参照:農林水産省「有機農業をめぐる情勢」(2024年4月時点)[4]

このデータは、有機農業への関心が高まっている一方で、大規模な転換にはまだ課題があることを示唆しています。

国内市場規模の現在地と見通し

国内の有機食品市場は、健康志向や環境意識の高まりを背景に拡大傾向にあります [55]。食の安全に対する消費者の意識が高まる中、有機JASマーク付きの農産物や加工食品への需要は堅調に推移しています。

| 項目 | 内容 |

| 現在の市場規模 | 拡大傾向、小売市場は堅調に推移 [55] |

| 成長要因 | 健康志向、環境意識の高まり、SDGsへの関心 [9][32] |

| 今後の見通し | 国策の推進により、さらなる市場拡大が期待される [55] |

参照:農林水産省「有機農業をめぐる情勢」(2024年4月時点)[55]

国策による有機農業の推進は、生産量の増加だけでなく、流通経路の整備や消費喚起策と連動することで、市場全体のさらなる成長を後押しすると考えられます。

国策がもたらすメリットとSDGs/脱炭素への貢献

国策による有機農業の推進は、多岐にわたるメリットをもたらします。特に、SDGs(持続可能な開発目標)や脱炭素社会の実現に大きく貢献することが期待されています [3][9][32]。

環境負荷低減の実績

有機農業は、化学農薬や化学肥料の使用を抑制するため、土壌や水質への負荷を低減し、生物多様性を保全します [3][23][33]。これは、SDGsの目標15(陸の豊かさも守ろう)や目標6(安全な水とトイレを世界中に)に直接的に貢献します [32]。

| 有機農業の環境負荷低減効果 | 具体的な貢献 |

| 土壌環境の改善 | 土壌微生物の多様性向上、土壌浸食の抑制 [23][24] |

| 水質汚染の防止 | 化学肥料や農薬の流出抑制 [33] |

| 生物多様性の保全 | 昆虫や鳥類、微生物の生息環境の保護 [3][33] |

| 温室効果ガス排出抑制 | 化学肥料製造時のCO2排出削減、土壌への炭素貯留 [3] |

経済効果の分析

有機農業は、環境面だけでなく、経済面にもポジティブな影響を与えます。地域内での循環型農業の推進は、地域の活性化にも繋がります。

| 有機農業の経済効果 | 具体的な影響 |

| ブランド価値向上 | 有機JAS認証による付加価値創造、高価格帯での販売 [6] |

| 地域経済の活性化 | 有機農産物の地域内消費拡大、関連産業の創出 [12] |

| 新規就農者の増加 | 環境意識の高い若者の参入、地域への定住促進 [6] |

| 輸出機会の創出 | 海外における有機食品需要の高まりに対応 [9] |

国策は、これらの環境的・経済的メリットを最大化するための重要な推進力となります。

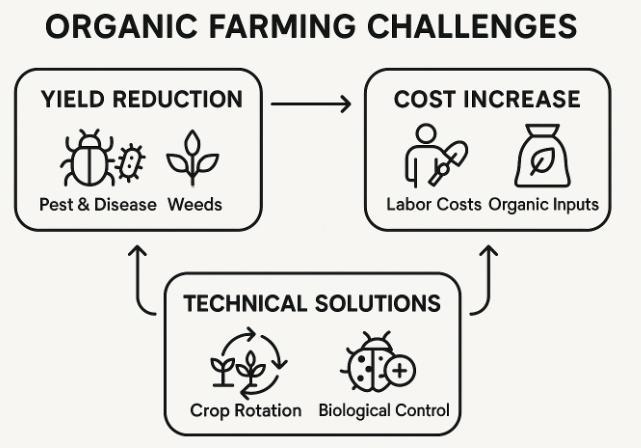

課題と対策|収量減少・コスト増を乗り越える方法

有機農業が普及しない理由と主要問題点

有機農業の普及を妨げる主な要因として、以下の問題点が挙げられます [6][13][14][35]。

| 普及を妨げる要因 | 詳細 |

| 収量減少への懸念 | 化学肥料や農薬を使わないことによる一時的な収量減を不安視 [13][15] |

| コスト増 | 有機肥料の調達費、人件費、病害虫対策費などが増加する傾向 [15][6][14] |

| 技術的課題 | 病害虫や雑草対策の難しさ、土壌管理のノウハウ不足 [13][15][25] |

| 販路の確保 | 大量生産が難しいため、安定した販売先を見つけにくい [6][30][31] |

| 人材不足 | 有機農業の専門知識を持つ人材が少ない [6] |

収量減少への技術的対策

有機農業における収量減少は、初期段階で起こりやすい課題ですが、適切な技術を導入することで克服可能です [13][15]。

| 技術的対策 | 具体例 |

| 土壌改良 | 緑肥の活用、堆肥の施用、深耕による土壌構造改善 [23][24] |

| 品種選定 | 病害虫に強く、地域の気候に適した品種の選定 [13] |

| 輪作体系 | 連作障害を回避し、土壌の栄養バランスを保つ [13] |

| 精密農業技術 | IoTセンサーによる生育状況のモニタリング、適切な水・栄養管理 [9] |

コスト増を抑える経営ノウハウ

有機農業は初期コストや手間がかかる傾向がありますが、工夫次第でコストを抑え、収益性を高めることが可能です [15][6][14]。

| 経営ノウハウ | 具体例 |

| 自家製堆肥の利用 | 外部からの有機資材購入費を削減 [15] |

| 省力化技術の導入 | スマート農業機械の活用、ドローンによる監視 [9] |

| 多品目栽培・複合経営 | リスク分散と安定した収益確保 [15] |

| 直接販売・加工販売 | 流通コスト削減、付加価値向上 [6][30][31] |

病害虫対策・雑草防除の最新技術

有機農業における病害虫対策と雑草防除は、化学農薬を使えないため高度な技術とノウハウが求められます。

| 対策の種類 | 最新技術・ノウハウ |

| 病害虫対策 | 天敵利用、生物農薬、フェロモントラップ、コンパニオンプランツ、抵抗性品種の導入 [13][15][25] |

| 雑草防除 | 機械除草、太陽熱処理、マルチング、米ぬか散布、カバークロップ、ロボット除草 [87] |

人材育成・技術指導を受けられる支援プログラム

有機農業の普及には、専門知識を持つ人材の育成が不可欠です。国や自治体、関係団体は、新規就農者や既存農家向けの研修プログラムを提供しています。

新規就農者向け研修

新規就農希望者に対して、有機農業の基礎知識から実践的な栽培技術、経営ノウハウまでを学べる研修プログラムが用意されています [6]。

| 支援内容 | 具体例 |

| 座学研修 | 有機農業の理論、土壌学、病害虫管理、経営計画など |

| 実地研修 | 先進有機農家での実習、ほ場での栽培指導 |

| 資金支援 | 就農準備資金、経営開始資金などの補助 [6] |

現場指導のマッチング制度

経験豊富な有機農家や指導員と、技術指導を求める農家をマッチングする制度も存在します [12]。

| 支援内容 | 具体例 |

| 技術相談会 | 定期的な個別相談会や巡回指導 |

| アドバイザー派遣 | 特定の課題解決に向けた専門家派遣 |

| 交流会・勉強会 | 農家同士の情報交換、成功事例の共有 |

これらの支援プログラムを積極的に活用することで、技術的な課題を克服し、有機農業の安定的な経営を目指すことができます。

スマート農業導入事例|IoT・AI・ドローンで効率化

農業DX国策が推進するスマート農業技術

日本政府は、農業分野のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進しており、その中でスマート農業技術の導入は有機農業の効率化に大きく貢献すると期待されています [9][84]。スマート農業は、IoT、AI、ドローン、ロボットといった先端技術を組み合わせることで、農業の省力化、精密化、高品質化を実現します [9]。

IoT活用による生育管理最適化

IoT(モノのインターネット)技術は、圃場の環境データをリアルタイムで収集し、作物生育の最適化に役立ちます。

| IoTの活用例 | 具体的なメリット |

| 土壌センサー | 土壌水分量、温度、EC値などを測定し、適切な水やりや施肥を判断 [9] |

| 気象センサー | 気温、湿度、日射量などを記録し、病害虫の発生予測や栽培計画に活用 [9] |

| 生育監視カメラ | 定点カメラで作物の生長状況を記録し、生育不良の早期発見 [9] |

| 環境制御システム | 温室内の温度・湿度・CO2濃度などを自動制御し、最適な生育環境を維持 [9] |

これらのデータに基づいた生育管理は、有機農業における収量安定や品質向上に寄与します。

AI・ドローンを用いた省力化・精密農業

AI(人工知能)やドローン技術は、有機農業の作業負担軽減と精密化に貢献します。

センシング事例

ドローンに搭載されたマルチスペクトルカメラや熱感知カメラは、広範囲の圃場データを効率的に収集します。

| ドローンセンシングの活用例 | 具体的な効果 |

| 生育状況の診断 | 作物の生育ムラや病害の早期発見、施肥の最適化 [9] |

| 病害虫の早期発見 | 異常箇所を特定し、ピンポイントで対策を実施 [9] |

| 雑草の識別 | AIが雑草を識別し、ロボット除草や手作業の効率化を支援 [9] |

ロボット導入の実績

農業用ロボットは、人手不足の解消や作業効率の向上に貢献します。

| ロボット導入の活用例 | 具体的な効果 |

| 自動走行トラクター | 畝立て、播種、中耕除草などの作業を自動化し、作業精度向上 [9] |

| 収穫ロボット | 高度な画像認識で熟度を判断し、最適なタイミングで収穫 [9] |

| 除草ロボット | AIで雑草を識別し、物理的な除草作業を自動化 [9] |

これらのスマート農業技術は、有機農業の課題である労働力不足や技術的な難易度を緩和し、持続可能な有機農業の発展を加速させます。

国際比較|海外政策から学ぶ日本の強みと課題

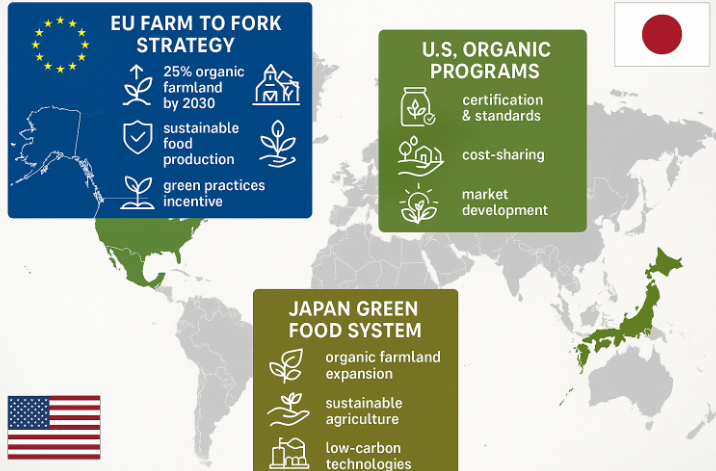

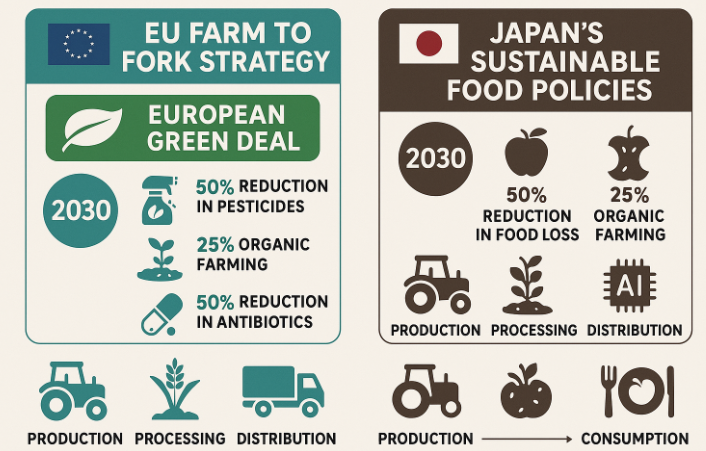

EU「Farm to Fork戦略」との比較

EUは、環境負荷の低い持続可能な食料システムへの移行を推進しており、その中でも有機農業は非常に重要な位置を占めています。特に注目すべきは、**「Farm to Fork戦略(F2F戦略)」**です [17]。

| 項目 | EU「Farm to Fork戦略」 | 日本「みどりの食料システム戦略」 |

| 有機農業目標 | 2030年までに農業地域の25%を有機農業にする [17] | 2050年までに耕地面積の25%を有機農業にする [1] |

| 戦略の位置づけ | 欧州グリーンディールの中核をなす戦略 [17] | 食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立を目指す [1] |

| 特徴 | 生産から消費までのフードチェーン全体を網羅、消費者への啓発も重視 [17] | 有機農業推進に加え、スマート農業や品種改良も含む [9] |

EUのF2F戦略は、より短期的な目標設定と、サプライチェーン全体を包括するアプローチが特徴です [17]。日本も同様の目標を掲げていますが、達成時期や詳細な戦略において、EUから学ぶべき点が多くあります。

アメリカ・その他主要国の国策動向

アメリカやその他の主要国でも、有機農業の推進に向けた政策が展開されています [16]。

| 国名 | 有機農業政策の動向 |

| アメリカ | 有機農業プログラム(NOP)による認証制度、研究開発支援、輸出促進 [16] |

| ドイツ | 有機農業の面積目標を設定し、財政支援やコンサルティングを強化 [17] |

| 韓国 | 有機農業の生産者支援、流通インフラ整備、学校給食での有機農産物利用推進 [17] |

これらの国々は、それぞれの強みや課題に応じた独自の有機農業推進策を展開しています。共通しているのは、生産者への直接的な支援や、研究開発を通じた技術革新、そして有機農産物の市場拡大への取り組みです。

日本が取り入れるべきベストプラクティス

海外の有機農業政策から、日本が取り入れるべきベストプラクティスは以下の点が挙げられます。

- 明確な目標設定とロードマップの提示:EUのように、より具体的な中間目標と、それを達成するためのロードマップを明確にすることで、関係者のモチベーションを高める。

- サプライチェーン全体での連携強化:生産者だけでなく、流通業者、小売業者、消費者まで含めたサプライチェーン全体での有機農業推進体制を構築する。

- 消費者への積極的な啓発活動:有機農業の価値やメリットを消費者に分かりやすく伝え、有機食品の選択を促すための啓発活動を強化する。

- 研究開発と技術普及の加速:収量減少や病害虫対策といった課題を克服するための技術開発を加速させ、その成果を現場に迅速に普及させる仕組みを強化する。

- 国際的な連携と情報共有:海外の先進事例や最新技術に関する情報を積極的に収集し、国際的な連携を強化する。

これらのベストプラクティスを取り入れることで、日本の有機農業はさらなる発展を遂げ、持続可能な社会の実現に貢献できるでしょう。

素敵な未来を手に入れるため有機農業 国策×補助金を活用しよう!

農林水産省公式政策文書の活用ポイント

有機農業に関心がある方、すでに有機農業に取り組んでいる方にとって、農林水産省が公表している公式政策文書は、最も信頼できる情報源です [19]。これらの文書を読み解くことで、最新の政策動向、補助金の詳細、目標達成状況などを正確に把握できます。

| 活用ポイント | 具体的な内容 |

| 「みどりの食料システム戦略」 | 全体の方向性、有機農業の位置づけ、目標数値を確認 [1] |

| 「有機農業をめぐる情勢」 | 有機農業の現状データ(耕地面積、市場規模など)を確認 [4] |

| 「有機農業の推進に関する基本的な方針」 | 有機農業推進法の詳細と国の基本戦略を理解 [41] |

| 各補助金・事業の募集要項 | 申請期間、対象者、支援内容、提出書類などを確認 [43] |

農林水産省のウェブサイトは定期的に更新されるため、最新情報を常にチェックするようにしましょう [19]。

地域連携とコミュニティづくりのコツ

有機農業の成功には、地域内での連携とコミュニティづくりが不可欠です。一人で抱え込まず、情報を共有し、協力し合うことで、より大きな成果を生み出すことができます [12]。

| 連携とコミュニティづくりのコツ | 具体的なアクション |

| 地域内の有機農家との交流 | 定期的な勉強会、情報交換会、視察会の開催 [12] |

| JAや自治体との連携強化 | 補助金や支援制度の情報収集、課題解決に向けた協力依頼 [12] |

| 消費者との接点づくり | 直売所での対面販売、援農ボランティアの受け入れ、農業体験イベントの開催 [26][29] |

| 異業種交流 | 食品加工業者、レストラン、小売店などとの連携による新たな販路開拓 [30][31] |

地域全体で有機農業を盛り上げることで、技術的な課題解決や販路拡大、人材育成など、多くのメリットが生まれます。

経営安定と収益向上に向けた具体アクションプラン

有機農業は、環境に優しいだけでなく、経営を安定させ、収益を向上させる可能性を秘めています [13][15][14]。国策や補助金を賢く活用し、具体的なアクションプランを実行しましょう。

補助金申請のステップ

補助金を活用することは、初期投資の負担を軽減し、経営を安定させる上で非常に有効です。

| ステップ | 具体的なアクション |

| 情報収集 | 農林水産省や自治体のウェブサイトで、利用可能な補助金・支援制度を調べる [43] |

| 要件確認 | 自身の経営状況や取り組みが補助金の対象となるか、詳細な要件を確認する [43] |

| 申請準備 | 必要書類(事業計画書、見積書など)を漏れなく準備する [43] |

| 相談 | わからない点があれば、自治体の農業担当部署や農業普及指導センターに相談する [43] |

| 申請・実施 | 期間内に申請を行い、採択されれば計画に沿って事業を実施する [43] |

| 報告 | 事業完了後、実績報告書を提出する [43] |

成功事例から学ぶ実践ポイント

実際に有機農業で成功している事例から学ぶことは、自身の経営に大きなヒントを与えてくれます。

| 実践ポイント | 具体例 |

| 多角的な販路開拓 | インターネット販売、ふるさと納税、加工品開発による付加価値向上 [6][30][31] |

| ICT・スマート農業の導入 | 収量データ管理、生育予測、自動潅水システムによる効率化 [9] |

| 人材育成と経営の多角化 | 若手農業者の育成、観光農業や教育プログラムとの連携 [12] |

| 地域ブランドの確立 | 地域特産品としての有機農産物のブランド化、PR活動 [12] |

国策が示す方向性を理解し、利用可能な支援を最大限に活用しながら、地域や仲間と連携することで、有機農業の未来を切り拓くことができるでしょう。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。