有機農業への挑戦を考えている皆さん、そして「有機JAS規格」という言葉に複雑さを感じている皆さんのため、有機農業に不可欠な有機JAS規格について、その定義から認証取得の手順、費用、維持管理、さらにはビジネスとしてのメリットまで、知っておくべき情報を網羅的に解説します。

化学肥料や農薬を使わない持続可能な農業を志す方が、安心して有機JAS認証を取得し、信頼される農業経営を実現できるよう、必要な知識を分かりやすくまとめました。

この記事を読むことで、有機JASマークの真の意味や表示ルール、詳細な基準、そして取得によって得られる販路拡大やブランド力向上といった具体的なメリットを明確に理解できます。さらに、補助金制度の活用方法や、国際的な有機認証との違いまで把握し、あなたの有機農業への挑戦を力強く後押しします。

もし、これらの情報を把握しないまま有機農業に取り組もうとすると、誤った表示で罰則の対象となったり、認証取得プロセスで無駄な時間や費用を費やしたりする可能性があります。また、消費者の信頼を得られず、せっかくの有機農産物が市場で評価されないといったデメリットも生じかねません。

本ガイドを読み進めることで、有機JAS認証に関するあらゆる疑問を解消し、あなたの有機農業経営を成功へと導く第一歩を踏み出しましょう。

目次

有機JASマークの意味とオーガニック表記の違い

有機農業に取り組む上で、まず理解すべきは有機JASマークの意義と、オーガニックという言葉の扱いについてです。この項目を読むと、有機JASマークが消費者にもたらす信頼や、適正な表示によってトラブルを避けるメリットを感じられます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、意図せず不適切な表示をしてしまい、罰則の対象となるなどの失敗を招く可能性があるため、次の項目から詳細を見ていきましょう。

日本農林規格(JAS)と有機JAS規格の定義・目的

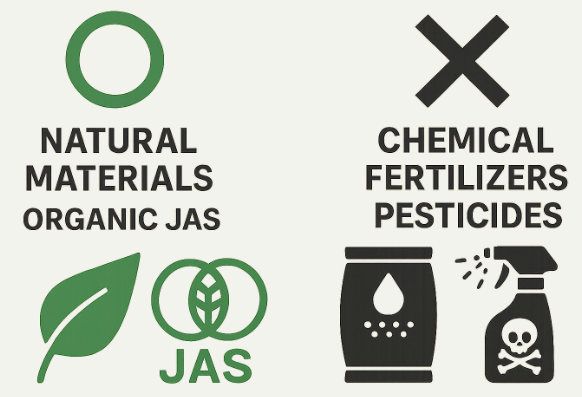

**日本農林規格(JAS)**は、農林水産物の品質や生産方法などについて定めた国家規格です。その中でも「有機JAS規格」は、化学肥料や化学合成農薬を使用しないなど、特定の厳しい基準を満たした農産物や加工食品、畜産物などに付与される特別な規格です。

有機JAS規格の主な目的は、消費者が安心して有機食品を選べるように、その品質と生産方法を保証することにあります。この規格があることで、消費者は「有機」と表示された食品が、本当に環境に配慮した方法で生産されたものであると信頼できます。

有機JASマーク表示ルールと無認証表示の禁止

有機JAS規格に適合していると認められた農産物や加工食品には、有機JASマークを付けることができます。このマークがなければ、たとえ有機的な方法で生産された農産物であっても、「有機」や「オーガニック」といった表示をして販売することはできません。これは、JAS法第76条および第79条によって厳しく定められています。

| 表示ルール | 内容 |

|---|---|

| 有機JASマークの表示義務 | 有機農産物や有機加工食品に「有機」や「オーガニック」の表示をする場合、必ず有機JASマークを付す必要があります。 |

| 無認証表示の禁止 | 有機JASの認証を受けていない製品に「有機」「オーガニック」等の名称を表示することや、これらを想起させる表現を使用することは禁止されています。 |

禁止表示例と罰則の概要

禁止されている表示例としては、「有機栽培」「オーガニック野菜」「有機〇〇」など、有機JASマークなしに「有機」「オーガニック」の文字を使用することが挙げられます。これらの禁止表示を行った場合、JAS法に基づき、改善命令や罰金などの罰則が科される可能性があります。例えば、悪質な場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されることがあります。これは、消費者を誤解から守り、公正な競争環境を保つための重要なルールです。

オーガニックJASとの違い

「オーガニックJAS」という言葉自体は、一般的には使われません。正しくは「有機JAS」です。「オーガニック」は英語であり、「有機」と同じ意味で使われます。日本で「有機」または「オーガニック」と表示して販売する食品は、すべて有機JAS規格に基づいて認証されたものである必要があります。つまり、「オーガニック」という言葉を使う場合でも、それは有機JAS認証を受けたことを意味します。

有機JAS基準の詳細:化学肥料・農薬不使用と遺伝子組換え禁止

有機農業におけるJAS規格の核心は、環境への負荷を最小限に抑え、持続可能な農業を実践することにあります。この項目を読むと、有機農業がどのようにして環境保護に貢献し、安全な食品生産を実現しているかを深く理解できます。反対に、これらの基準を曖昧にしたままでは、認証取得は困難となり、消費者からの信頼を失うリスクがあるため、次の項目から詳細を見ていきましょう。

化学合成肥料・化学合成農薬不使用ルール

有機JAS規格では、原則として化学合成された肥料や農薬の使用は禁止されています。これは、土壌や水質の汚染を防ぎ、生態系の多様性を守るための重要な柱です。

許可・非許可資材の一覧

有機JAS規格では、化学合成肥料や農薬は使用できませんが、自然由来の資材や特定の処理を施した資材で、安全性が確認されたものは使用が認められています。農林水産省のウェブサイトや資材評価協議会のリストで、具体的な使用可能資材が公開されています。

| 区分 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 許可資材 | 有機JAS規格で定められた、特定の条件の下で使用が認められている資材。主に天然物や微生物を利用したもの。 | 堆肥、米ぬか、魚かす、木酢液、病害虫の天敵など |

| 非許可資材 | 化学合成された肥料や農薬、遺伝子組み換え技術を用いて作られた資材など、有機JAS規格で禁止されている資材。 | 化学肥料(尿素、硫安など)、合成殺虫剤、合成殺菌剤など |

遺伝子組換え技術禁止とトレーサビリティ

有機JAS規格では、遺伝子組換え技術の利用は一切禁止されています。これは、自然の生態系を尊重し、食品の安全性を確保するための重要な要件です。

トレーサビリティ確保の方法

遺伝子組換え作物が混入しないよう、また生産履歴を明確にするために、トレーサビリティの確保が義務付けられています。

| トレーサビリティ確保のポイント | 具体的な方法 |

|---|---|

| 記録管理 | 種苗の購入から栽培、収穫、出荷に至るまでの全ての工程を詳細に記録します。特に、種子の供給源や資材の購入履歴は重要です。 |

| ほ場管理 | 有機ほ場と非有機ほ場が隣接している場合、資材の飛散や作物の混入を防ぐための明確な区画や緩衝帯の設置が求められます。 |

| 運搬・保管 | 有機農産物と非有機農産物が混同しないよう、運搬車両や保管場所を区分けし、適切に表示します。 |

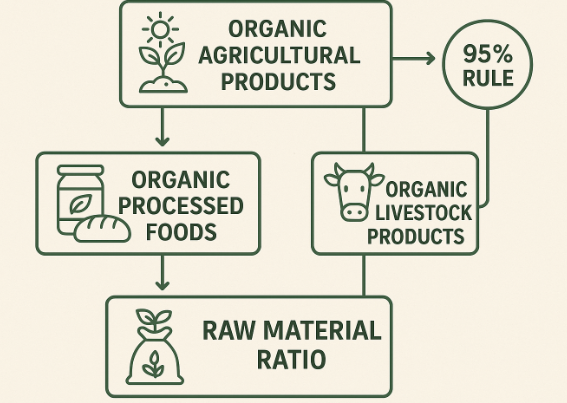

原料比率95%以上と品質管理

有機加工食品や有機畜産物の場合、使用する原材料の95%以上が有機JAS認証を受けたものである必要があります。残りの5%未満についても、有機JAS規格で認められた特定資材を使用することが求められます。

品質管理体制の構築ポイント

有機JAS認証を取得・維持するためには、生産から出荷までの一貫した品質管理体制の構築が不可欠です。

| 品質管理のポイント | 具体的な取り組み |

|---|---|

| 生産工程管理者の配置 | 有機JAS規格に基づいた生産管理を行う責任者を配置し、適切な知識と経験を持つことが求められます。 |

| 内部規程の整備 | 有機JAS規格に準拠した生産・管理方法を明確にした内部規程を策定し、従業員全体で共有します。 |

| 記録の維持・管理 | 栽培履歴、資材の使用履歴、収穫量、出荷量など、全ての工程に関する記録を正確に、かつ適切な期間保管します。 |

| 定期的な自己点検 | 自らの生産工程が有機JAS規格に適合しているかを定期的に確認し、問題があれば改善策を講じます。 |

転換期間(2年/3年)と土づくり・ほ場整備

有機農業に転換する際、特に重要なのが「転換期間」の理解と、その期間中の土づくりやほ場整備です。この項目を読むと、有機農業へのスムーズな移行と、その後の安定した生産につながる具体的な準備方法を把握できます。反対に、転換期間のルールを誤解したり、適切な土づくりを怠ったりすると、認証取得が遅れたり、作物の生育に悪影響が出たりする可能性があるため、次の項目から詳細を見ていきましょう。

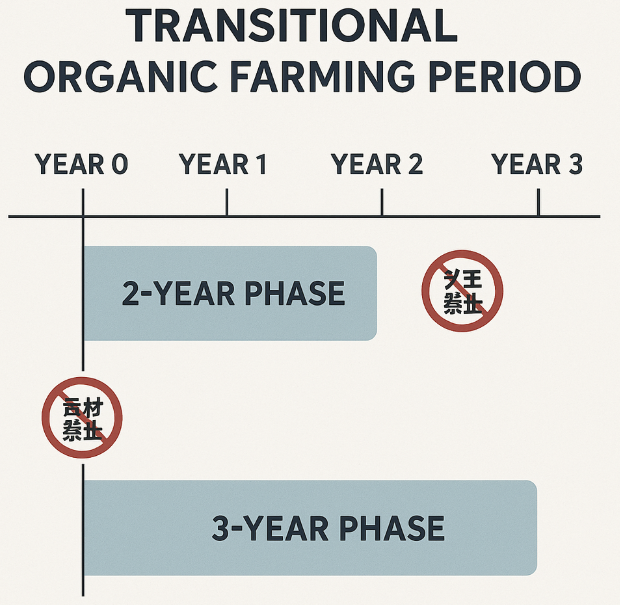

転換期間中有機農産物の取り扱い

転換期間とは、これまで慣行農業を行っていたほ場を、有機JAS規格に適合するほ場へ移行させるために必要な期間を指します。この期間は、原則として2年以上と定められていますが、永年性作物(果樹など)の場合は3年以上となります。この期間中も有機的な栽培方法は実践されますが、まだ「有機JAS農産物」としては表示できません。

転換期間中に生産された農産物は「転換期間中有機農産物」として表示・販売することが可能です。この表示をすることで、消費者はその農産物が有機栽培に移行中であることを認識できます。

土づくりの方法と有機農業JAS規格肥料/農薬資材リスト

有機農業における土づくりは、化学肥料や化学合成農薬に頼らずに、健康な作物を育てるための基盤となります。土壌中の微生物の活動を活発にし、肥沃な土壌環境を整えることが重要です。

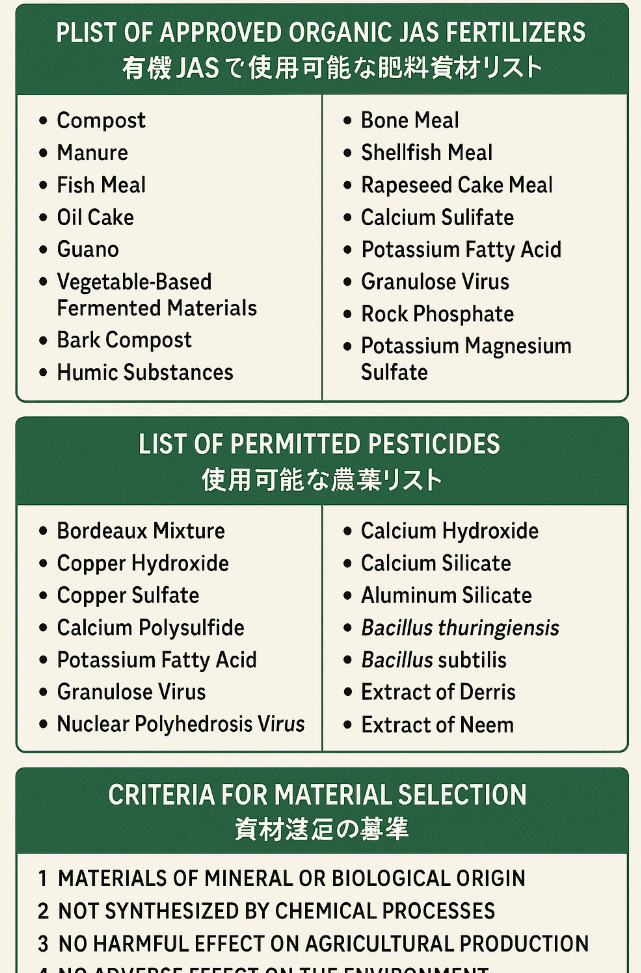

有機JAS肥料・農薬使用可能リスト

有機JAS規格では、使用できる肥料や農薬が厳しく制限されています。使用可能な資材は、主に天然由来のものや、特定の加工を経たものに限られます。具体的なリストは、農林水産省や有機JAS資材評価協議会のウェブサイトで確認できます。

| 区分 | 主な資材と利用目的 | 注意点 |

|---|---|---|

| 有機JAS肥料 | 堆肥(動植物性残渣を微生物で分解) 油かす、米ぬか(有機態窒素源) 草木灰(カリウム源) 魚かす、骨粉(リン酸源) | 化学合成物質を含まないこと 遺伝子組換え由来でないこと 重金属などの有害物質を含まないこと |

| 有機JAS農薬 | 粘着くん(害虫の物理的防除) 木酢液、竹酢液(土壌改良、病害虫忌避) 天敵昆虫(生物的防除) ボルドー液(銅製剤、特定の病害防除) | 原則、予防的な利用に限定 病害虫の発生を抑制するための最低限の使用 使用量や使用方法に厳格な制限あり |

ほ場条件の整備ポイント

有機JAS認証を受けるためには、ほ場の状態も重要な要件となります。周辺の慣行ほ場からの汚染を防ぎ、有機栽培に適した環境を維持する必要があります。

| 整備ポイント | 具体的な対策 |

|---|---|

| 緩衝地帯の設置 | 慣行ほ場と隣接する場合、農薬の飛散などを防ぐために、一定の幅の緩衝地帯(例えば、非栽培地帯や別の作物を栽培する区画)を設けます。 |

| 過去の履歴確認 | 過去2年間(永年性作物の場合は3年間)に、禁止された化学合成農薬や肥料が使用されていないことを確認します。 |

| 栽培環境の管理 | ほ場への資材の持ち込みや、機材の共有などにより、意図せず禁止資材が混入しないよう徹底した管理を行います。 |

| 土壌の健全性維持 | 土壌診断を定期的に行い、土壌の物理性、化学性、生物性を良好に保つための土づくりを継続します。 |

認証取得手順:登録認証機関の選び方と申請フロー

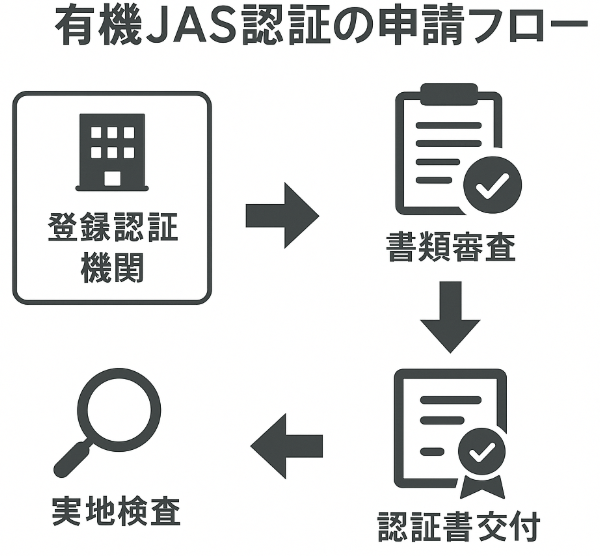

有機JAS認証の取得は、信頼できる第三者機関による厳正な審査を経て行われます。この項目を読むと、認証取得に向けた具体的なステップと、スムーズな申請のための準備の要点を把握できます。反対に、認証機関の選定を誤ったり、必要な書類が不十分だったりすると、認証取得が大幅に遅れるだけでなく、余計なコストが発生する可能性もあるため、次の項目から詳細を見ていきましょう。

登録認証機関(第三者認証機関)一覧・選定ポイント

有機JAS認証の審査を行うのは、農林水産大臣によって登録された登録認証機関です。これらの機関は、中立的な立場で有機JAS規格への適合性を判断します。

| 選定ポイント | 内容 |

| 地理的近接性 | 認証機関の所在地が自身の農場に近い場合、実地検査時の移動費用や時間が抑えられる可能性があります。 |

| 費用体系 | 認証機関によって、申請料、実地検査料、年間維持費などの料金体系が異なります。複数の機関から見積もりを取り、比較検討しましょう。 |

| サポート体制 | 申請書の作成支援や、認証取得後の相談対応など、認証機関のサポート体制も重要な選定ポイントです。初めて認証を取得する場合、手厚いサポートがある機関を選ぶと安心です。 |

| 専門性・実績 | 自身の栽培品目や規模に応じた専門知識を持つ機関や、過去の認証実績が豊富な機関を選ぶことで、よりスムーズな審査が期待できます。 |

農林水産省のウェブサイトで、登録認証機関の一覧が公開されています。各機関の連絡先や業務範囲などが確認できます。

認証申請フローと必要書類

認証申請は、選択した登録認証機関に対して行います。一般的な申請フローは以下の通りです。

- 問い合わせ・相談: 登録認証機関に連絡し、認証制度の説明を受けます。

- 申請書類の準備: 必要な書類を揃え、作成します。

- 申請書の提出: 準備した書類を認証機関に提出します。

- 書類審査: 提出された書類が有機JAS規格に適合しているか、認証機関が審査します。

- 実地検査: 認証機関の担当者がほ場や施設を訪問し、現場での適合状況を確認します。

- 認証の可否決定: 書類審査と実地検査の結果に基づき、認証の可否が決定されます。

- 認証書の交付: 認証が認められれば、認証書が交付されます。

書類作成のチェックリスト

認証申請には、様々な書類の提出が必要です。主な必要書類と作成時のチェックポイントは以下の通りです。

| 必要書類 | チェックポイント |

|---|---|

| 有機JAS認証申請書 | 正確に記入されているか、漏れがないか。 |

| 生産行程管理者等に関する文書 | 生産工程管理者(担当者)の氏名、資格、経験などが明記されているか。 |

| 生産行程管理記録 | 栽培履歴、資材の使用履歴、収穫量、出荷量などが詳細かつ正確に記録されているか。後述の「生産工程管理記録の書き方」を参考にしてください。 |

| ほ場図 | ほ場の位置、隣接する土地の状況、緩衝地帯などが明確に示されているか。 |

| 資材使用計画書 | 使用予定の肥料、農薬、土壌改良資材などが有機JAS規格に適合しているか、使用量が適切か。 |

| 契約書(加工品の場合) | 原材料の調達先や加工委託先との契約内容が明確か。 |

| その他 | 認証機関から求められる追加書類がないか。 |

講習会・実地検査の流れ

書類審査が通過すると、実地検査が実施されます。多くの場合、事前に講習会への参加が推奨されます。

現地検査での確認項目

実地検査では、認証機関の検査員が実際にほ場や施設を訪問し、書類の内容と現場の状況が一致しているかを確認します。

| 確認項目 | 具体的な内容 |

|---|---|

| ほ場状況 | 緩衝地帯が適切に設けられているか 周辺からの飛散汚染がないか 過去の履歴が規程通りか |

| 栽培管理 | 禁止資材が保管されていないか 有機JAS規格に適合した栽培方法が実践されているか 記録と現場の作業が一致しているか |

| 資材管理 | 使用資材が適切に管理され、表示されているか 未認証資材との混同がないか |

| 生産工程管理記録 | 記録が正確かつ網羅的に記されているか トレーサビリティが確保されているか |

| 施設・設備 | 収穫後の保管、選別、袋詰めなどにおいて、非有機農産物との混同がないか 清掃、消毒などが適切に行われているか |

有機JAS認証費用相場と取得期間目安

有機JAS認証の取得には、費用と期間がかかります。この項目を読むと、認証取得にかかる具体的なコストと、申請から認証までのスケジュール感を把握できます。反対に、費用や期間を事前に把握しておかないと、資金計画が狂ったり、事業計画に遅れが生じたりする可能性があるため、次の項目から詳細を見ていきましょう。

申請料・実地検査料・講習会受講料など費用内訳

有機JAS認証にかかる費用は、主に以下の要素によって構成されます。これらの費用は、選択する登録認証機関や、農場の規模、品目数などによって変動します。

| 費用項目 | 内容 | 一般的な相場(目安) |

|---|---|---|

| 申請料 | 認証の申請時に発生する初期費用。 | 数万円~10万円程度 |

| 実地検査料 | 認証機関の検査員がほ場や施設を訪問し、検査を行う費用。移動費や宿泊費が含まれる場合もある。 | 10万円~30万円程度(規模により変動) |

| 年間維持料(登録料) | 認証取得後、毎年発生する維持管理費用。 | 数万円~20万円程度 |

| 講習会受講料 | 認証機関が開催する講習会に参加する場合の費用。義務ではない場合もあるが、参加が推奨される。 | 数千円~数万円 |

| 書類作成・コンサルティング料 | 申請書類の作成支援や、認証取得に関するコンサルティングを外部に依頼する場合の費用。 | 数十万円~(依頼内容による) |

認証取得までの期間とステップ

認証取得にかかる期間は、準備状況や認証機関の混雑状況によって異なりますが、一般的には数ヶ月から1年程度を見込むと良いでしょう。特に、転換期間が必要な場合は、その期間も考慮に入れる必要があります。

| ステップ | 期間目安 |

| 事前調査・相談 | 1ヶ月~3ヶ月(認証機関の選定、情報収集) |

| 申請書類作成 | 1ヶ月~3ヶ月(生産計画、記録類の準備) |

| 書類審査 | 1ヶ月~2ヶ月 |

| 実地検査 | 1ヶ月~2ヶ月(書類審査通過後、日程調整) |

| 認証の可否決定・交付 | 1ヶ月~2ヶ月 |

| 合計 | 約4ヶ月~1年程度(転換期間を除く) |

スケジュール管理のコツ

スムーズな認証取得のためには、計画的なスケジュール管理が不可欠です。

- 早期の情報収集: 認証取得を検討し始めたら、できるだけ早く情報収集を開始し、認証機関への相談を行いましょう。

- 計画的な書類作成: 必要な書類が多いので、余裕を持って作成に取り組みましょう。特に生産工程管理記録は日々の積み重ねが重要です。

- 認証機関との連携: 認証機関の担当者と密に連絡を取り、不明な点や疑問点は積極的に質問しましょう。

- 転換期間の活用: 転換期間中に、土づくりや資材の選定、記録の習慣化など、有機農業に必要な準備を進めましょう。

生産工程管理記録の書き方と維持・更新手続き

有機JAS認証の取得と維持において、生産工程管理記録は非常に重要な役割を果たします。この項目を読むと、適切な記録のつけ方を通じて、認証の維持と農場経営の効率化を図るメリットを感じられます。反対に、記録が不十分だったり、更新手続きを怠ったりすると、認証取り消しのリスクや、事業継続に支障をきたす可能性があるため、次の項目から詳細を見ていきましょう。

記録すべき内容(栽培履歴・資材・収穫量・トレーサビリティ)

生産工程管理記録は、有機JAS規格に適合した生産が行われていることを客観的に証明するためのものです。記録すべき内容は多岐にわたりますが、主に以下の項目が含まれます。

| 記録項目 | 具体的に記録すべき内容 |

|---|---|

| 栽培履歴 | 作物名、品種 播種・定植日 作業内容(耕うん、畝立て、施肥、病害虫対策など) 作業実施日 作業担当者 ほ場名(区画) |

| 資材使用履歴 | 使用資材名(肥料、農薬、土壌改良材など) 使用量 使用日 使用ほ場 資材の有機JAS適合性(証明書番号など) 購入先 |

| 収穫量・出荷量 | 収穫日、収穫量(ほ場ごと、品目ごと) 出荷日、出荷量 出荷先 ロット番号などトレーサビリティ情報 |

| トレーサビリティ情報 | 種苗の購入先、品種、ロット番号 資材の購入履歴 生産から出荷までの各工程での識別情報 |

| その他 | 異常気象の記録 病害虫の発生状況と対策 土壌診断結果 研修参加記録など |

記録フォーマット例

記録フォーマットは、市販されているものや、認証機関から提供されるものを利用するほか、自作することも可能です。重要なのは、上記の項目が網羅され、誰が見ても分かりやすい形式であることです。Excelなどの表計算ソフトを活用すると、管理がしやすくなります。

管理ポイントと監査準備

記録は、単につけるだけでなく、適切に管理することが重要です。

| 管理ポイント | 内容 |

| 正確性 | 虚偽や誤りがないよう、事実に基づいて正確に記録する。 |

| 網羅性 | 有機JAS規格で求められる全ての項目が記録されているか確認する。 |

| リアルタイム性 | 作業実施後、できるだけ早く記録する。後からまとめて記録すると、抜け漏れや誤りが生じやすくなります。 |

| 保管 | 少なくとも3年間は、いつでも参照できるように適切に保管する。電子データの場合はバックアップも取る。 |

| 担当者の明確化 | 誰が記録を担当し、誰がチェックするかを明確にする。 |

監査準備としては、これらの記録がいつでも提示できるよう整理しておくことが求められます。認証機関の実地検査時には、これらの記録が徹底的にチェックされます。

更新手続きと継続的遵守

有機JAS認証は、一度取得すれば永続的に有効なものではありません。毎年、更新手続きが必要です。更新手続きでは、これまでの生産工程管理記録の提出や、再度の実地検査が行われます。

認証を継続するためには、日々の作業において有機JAS規格を継続的に遵守することが不可欠です。違反があった場合、認証の一時停止や取り消しにつながる可能性があります。常に最新の情報をキャッチアップし、規格変更があった場合には速やかに対応することも重要です。

有機JAS加工食品規格と畜産物要件

有機JAS規格は、農産物だけでなく、有機加工食品や有機畜産物にも適用されます。この項目を読むと、これらの製品における有機JASの厳格な基準と、消費者への安心の提供について理解を深められます。反対に、これらの要件を軽視すると、製品が「有機」と表示できず、市場での競争力を失う可能性があるため、次の項目から詳細を見ていきましょう。

有機加工食品の表示ルールと原料要件

有機加工食品とは、有機農産物を主原料とし、有機JAS規格に定められた方法で加工された食品のことです。

95%ルールの事例解説

有機加工食品の場合、使用する原材料のうち、95%以上が有機JAS認証を受けたものである必要があります。残りの5%未満についても、有機JAS規格で認められた特定資材(例えば、塩や水など、有機認証の対象とならないが製造に必要なもの)を使用することが求められます。

| 事例 | 適用される95%ルール | 解説 |

|---|---|---|

| 有機トマトケチャップ | トマト(有機JAS認証)、玉ねぎ(有機JAS認証)、砂糖(有機JAS認証)、酢(有機JAS認証)、塩(特定資材)などを使用。この中で、有機JAS認証を受けていないトマトや玉ねぎの比率が5%を超えてはならない。 | 主原料であるトマトが有機JAS認証品であることが最も重要。その他の調味料も可能な限り有機JAS品を使用し、それが難しい場合は規格で認められた資材のみを使う。 |

| 有機野菜ジュース | 有機JAS認証を受けた人参、りんご、セロリなどを主原料とし、これらが合計で95%以上を占める必要がある。残りの成分は水など、非有機JASだが規格で認められたもの。 | 複数の有機農産物をブレンドする場合でも、全体の95%以上が有機JAS認証品であることが条件。 |

有機飼料基準と畜産物の必須要件

有機畜産物とは、有機JAS規格に則って飼育された家畜から生産された肉、乳、卵などを指します。有機畜産物には、以下のような厳しい要件が課せられています。

- 有機飼料の給与: 飼料のほとんどが有機JAS認証を受けたものである必要があります。遺伝子組換え飼料や化学合成された添加物の使用は禁止されています。

- 放牧による飼育: 家畜は、原則として屋外での放牧が義務付けられています。動物福祉の観点から、適切な運動スペースや自由な行動を確保することが求められます。

- 疾病予防: 抗生物質や合成抗菌剤の予防的投与は禁止されています。疾病予防には、健康的な飼育環境の維持や適切な衛生管理が重要視されます。

- 繁殖方法: 人為的な繁殖操作やホルモン剤の使用は制限されています。自然な繁殖を基本とします。

飼料選定のチェックポイント

有機畜産物の生産において、飼料の選定は特に重要です。

| チェックポイント | 内容 |

|---|---|

| 有機JAS認証の有無 | 使用する飼料が有機JAS認証を受けているか、証明書などで確認する。 |

| 遺伝子組換えの不使用 | 遺伝子組換え作物や、それらを原料とした飼料でないことを確認する。 |

| 化学合成添加物の不使用 | 飼料に化学合成されたビタミン、ミネラル、防腐剤などが含まれていないか確認する。 |

| 原材料のトレーサビリティ | 飼料の原材料がどこで生産され、どのように加工されたか、履歴が追跡できるかを確認する。 |

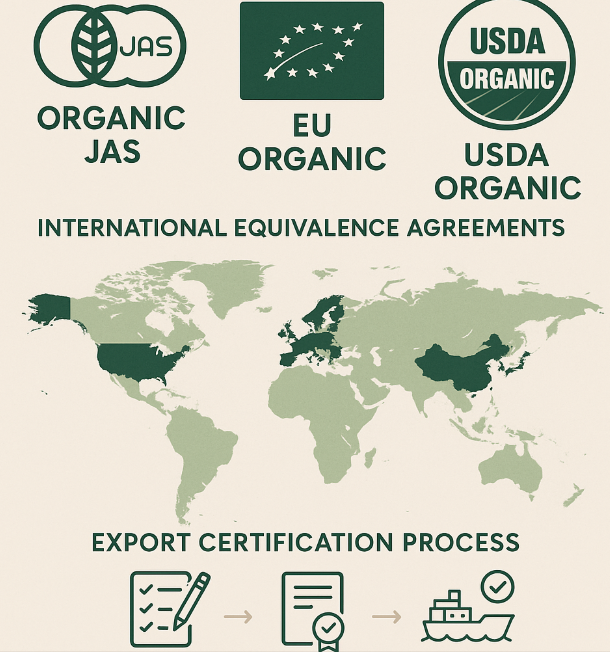

輸出同等性と国際比較:EU有機認証との違い

有機JAS認証は国内市場だけでなく、海外市場への展開においても重要な意味を持ちます。この項目を読むと、有機JAS認証が持つ国際的な通用性と、海外の主要な有機認証制度との相違点を把握できます。反対に、国際的な基準や協定を理解していないと、輸出機会を逃したり、海外市場での思わぬトラブルに巻き込まれたりする可能性があるため、次の項目から詳細を見ていきましょう。

有機JAS輸出手続きと同等性協定

日本で生産された有機JAS認証品を海外に輸出する場合、輸入国側の有機認証基準に適合している必要があります。しかし、国によっては、相互に認証を認め合う「同等性協定」が結ばれています。

| 同等性協定 | 内容 |

| 協定の目的 | 輸出国の有機認証と輸入国の有機認証が同等であると認められ、それぞれの国の認証を別途取得することなく、有機製品として貿易できる仕組み。 |

| 日本の現状 | 日本は、米国(USDA)やEUなどと有機同等性協定を締結しています。これにより、日本で有機JAS認証を取得した製品は、これらの地域で別途認証を受けることなく「有機」として販売可能です。 |

| 輸出手続き | 同等性協定に基づき、必要な証明書(輸出証明書など)を日本の認証機関または農林水産省から取得し、輸出国側の要求に応じて提出します。詳細は農林水産省のウェブサイトで確認できます。 |

主要国の有機認証基準比較

世界には、日本以外にも様々な有機認証制度が存在します。ここでは、主要な米国(USDA)とEUの有機認証基準と、日本の有機JAS規格を比較します。

米国(USDA)・EU・日本の相違点

| 項目 | 日本(有機JAS) | 米国(USDA National Organic Program) | EU(EU Organic Logo) |

| 認証機関 | 農林水産大臣登録の登録認証機関 | USDAが認定した認証機関 | EU委員会が認めた認証機関 |

| 認証対象 | 農産物、加工食品、飼料、畜産物、藻類 | 農産物、加工食品、家畜、パーソナルケア製品など | 農産物、加工食品、飼料、畜産物など |

| 転換期間 | 2年以上(永年性作物3年以上) | 3年以上 | 2年以上(永年性作物3年以上) |

| 原料比率 | 加工食品95%以上(残りは特定資材) | 加工食品95%以上(残りは特定資材)、その他表示区別あり | 加工食品95%以上(残りは特定資材) |

| 遺伝子組換え | 完全禁止 | 完全禁止 | 完全禁止 |

| 主な特徴 | 厳しいトレーサビリティ要求。国内での表示義務が強い。 | 広範な製品カテゴリーに適用。市場規模が大きい。 | 環境保護と動物福祉を重視。域内統一の認証制度。 |

このように、細かな違いはありますが、基本的な理念や基準は多くの国で共通しています。これは、有機農業が世界的に持続可能な食料生産の選択肢として認識されていることを示しています。

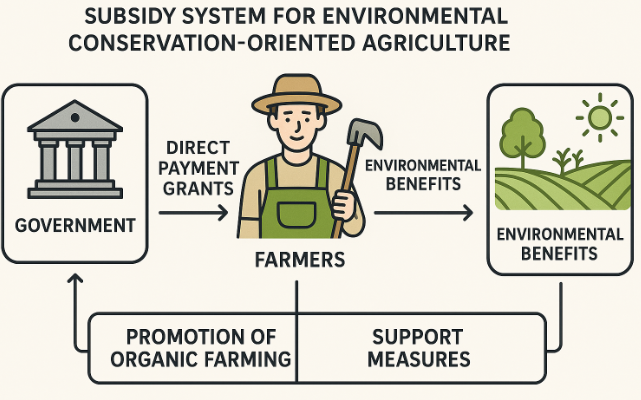

関連支援策:補助金・交付金の活用方法

有機農業への転換や継続には、初期投資や手間がかかりますが、国や自治体による補助金・交付金制度を活用することで、その負担を軽減し、安定した経営を支援するメリットがあります。反対に、これらの支援策を知らないと、資金調達の機会を逃したり、有機農業への移行が経済的に困難になったりする可能性があるため、次の項目から詳細を見ていきましょう。

環境保全型農業直接支払交付金(有機JAS)条件

環境保全型農業直接支払交付金は、地球温暖化防止や生物多様性保全など、環境に配慮した農業を推進するために国が設けている制度です。特に、有機農業に取り組む農家に対しては、手厚い支援が行われます。

この交付金は、有機JAS認証を取得している農地を対象とし、面積に応じて交付金が支払われます。

| 主な条件 | 内容 |

|---|---|

| 対象者 | 有機JAS認証を取得している農業者(個人、法人問わず)。 |

| 対象農地 | 有機JAS認証を受けている農地。転換期間中の農地も対象となる場合があります。 |

| 取り組み内容 | 有機JAS規格に則った栽培管理を継続的に行っていること。 |

| 交付単価 | 面積あたりで定められており、都道府県によって上乗せがある場合もあります。詳細は農林水産省のウェブサイトで確認が必要です。 |

| 参考: 農林水産省「環境保全型農業直接支払交付金」 | |

有機農業推進総合対策事業JASの概要

有機農業推進総合対策事業は、有機農業の生産振興、販路拡大、理解促進など、有機農業全体を総合的に支援するための事業です。この事業には、有機JAS認証の取得支援や、有機農業に関する技術指導、情報提供などが含まれることがあります。

申請書類と提出フロー

事業によって申請書類や提出フローは異なりますが、一般的には以下のステップで進みます。

- 情報収集: 農林水産省や各都道府県の農業担当部署のウェブサイトで、事業の詳細や募集期間を確認します。

- 相談・計画策定: 事業内容について担当部署に相談し、自身の取り組みが対象となるか、どのような計画が必要かを確認します。

- 申請書作成: 申請に必要な書類(事業計画書、経費見積もりなど)を作成します。

- 提出: 準備した書類を提出期間内に提出します。

- 審査・採択: 提出された書類に基づいて審査が行われ、採択の可否が決定されます。

- 事業実施・報告: 事業計画に基づき取り組みを実施し、終了後に実績報告を行います。

活用事例

これらの支援策を活用することで、以下のような効果が期待できます。

- 初期投資の軽減: 有機農業への転換に伴う土壌改良や資材購入費用、認証費用の一部を補助金で賄うことができます。

- 経営安定化: 交付金によって安定した収入を得ることで、有機農業経営のリスクを低減できます。

- 技術習得の促進: 有機農業に関する研修や指導を受けることで、生産技術の向上につながります。

- 販路拡大の支援: 有機農産物の販路開拓やPR活動への支援を受けることで、より多くの消費者に製品を届けることができます。

例えば、新規就農者が有機JAS認証を目指す際に、この交付金を活用することで、経済的な不安を軽減し、安心して有機農業に専念できる環境を整えることができます。また、既存の慣行農家が有機農業へ転換する際も、転換期間中の収益減少リスクを緩和する上で大きな支えとなります。

ビジネスメリットと導入事例で販路拡大

有機JAS認証を取得することは、単に国の基準を満たすだけでなく、農業経営において多くのビジネスメリットをもたらし、販路拡大に繋がります。この項目を読むと、有機JAS認証がもたらす経済的な恩恵と、実際の成功事例から学ぶことができます。反対に、これらのメリットを理解していないと、認証取得のモチベーションが上がらず、潜在的なビジネスチャンスを逃してしまう可能性があるため、次の項目から詳細を見ていきましょう。

ブランド力向上・消費者信頼獲得

有機JASマークは、消費者にとって信頼の証です。このマークがあることで、消費者はその製品が厳しい基準をクリアした「安心・安全」なものであると認識し、安心して購入できます。

| ブランド力向上・消費者信頼獲得のメリット | 内容 |

| 差別化 | 市場に流通する数多くの農産物の中で、有機JAS認証品は明確な差別化要因となり、競合製品との優位性を確立できます。 |

| 高付加価値化 | 有機JASマークは、環境への配慮や安全性を保証するため、より高い価格設定が可能となり、収益性の向上に繋がります。 |

| 固定客の獲得 | 安全志向の高い消費者層からの支持を得やすく、リピーターの獲得やブランドへの愛着が生まれやすくなります。 |

| 企業の社会的責任(CSR)への貢献 | 環境保全や持続可能性への貢献は、企業の社会的評価を高め、ステークホルダーからの信頼獲得に繋がります。 |

販路拡大・価格アップの成功事例

有機JAS認証は、新たな販路の開拓や価格アップに直結する重要な要素です。

地域オーガニックビレッジの取組

近年、全国各地で「オーガニックビレッジ」の取り組みが広がっています。これは、地域ぐるみで有機農業を推進し、地元の有機農産物を学校給食や地域内の飲食店、小売店で積極的に利用する仕組みです。

| オーガニックビレッジの成功事例 | 内容 |

|---|---|

| 事例1:学校給食での採用 | 地域の学校給食に有機JAS認証の野菜を供給することで、安定した販路を確保し、子どもたちの食育にも貢献しています。生産者は計画的に生産でき、安定収入に繋がります。 |

| 事例2:道の駅や直売所での販売強化 | 地域内の道の駅や直売所で、有機JAS認証品専用のコーナーを設け、積極的にPRすることで、観光客や地元住民への販売を拡大しています。 |

| 事例3:地域ブランド化 | 「〇〇産有機野菜」として地域ブランドを確立し、付加価値を高めることで、通常の農産物よりも高値で取引されるケースが増えています。 |

これらの取り組みは、消費者に対して有機農業の価値を伝え、地域全体で有機農産物の消費を促進する好循環を生み出しています。

SDGs・環境保全貢献事例

有機農業は、SDGs(持続可能な開発目標)の達成にも大きく貢献します。

- SDGs目標2「飢餓をゼロに」: 安全で栄養価の高い食料の安定供給に貢献します。

- SDGs目標12「つくる責任 つかう責任」: 持続可能な生産消費形態を確保し、食品ロス削減にも寄与します。

- SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」: 化学肥料・農薬の使用削減により、温室効果ガス排出量の抑制に貢献します。

- SDGs目標15「陸の豊かさも守ろう」: 生物多様性の保全、土壌の健全性維持に貢献し、持続可能な生態系を育みます。

このように、有機JAS認証の取得は、環境保全への貢献を示す具体的な行動となり、企業のESG(環境・社会・ガバナンス)評価の向上にも繋がります。

資材評価協議会リストと資材選定のコツ

有機農業を実践する上で、使用可能な資材の選定は非常に重要です。この項目を読むと、有機JAS規格に適合した資材を効率的に見つける方法と、資材選定における重要なポイントを把握できます。反対に、不適切な資材を使用してしまうと、認証の取り消しや、せっかくの有機栽培が無駄になるリスクがあるため、次の項目から詳細を見ていきましょう。

有機JAS肥料リスト/有機JAS農薬使用可能リスト

有機JAS規格では、使用できる肥料や農薬が厳しく制限されており、基本的に化学合成されたものは使用できません。そのため、有機JASに適合した資材を選ぶ必要があります。

これらの資材の適合性を評価し、リスト化しているのが「有機JAS資材評価協議会」です。この協議会は、農林水産省が定めた有機JAS規格の技術的基準に基づき、有機農業で使用可能な資材を評価・公表しています。

認定資材の選び方と品質管理

有機JAS認証取得のためには、使用する全ての資材が有機JAS規格に適合している必要があります。

| 認定資材選び方と品質管理のポイント | 内容 |

| 資材評価協議会リストの確認 | まずは、有機JAS資材評価協議会のウェブサイトに掲載されているリストを確認しましょう。ここに掲載されている資材は、有機JAS規格に適合していると判断されたものです。 |

| 資材メーカーへの確認 | リストに掲載されていない資材を使用したい場合は、資材メーカーに「有機JAS規格に適合しているか」「有機JAS認証取得農家での使用実績があるか」などを直接問い合わせて確認します。 |

| 成分表示の確認 | 資材の成分表示を詳しく確認し、化学合成物質や遺伝子組換え由来のものが含まれていないかをチェックします。不明な点があれば、専門家や認証機関に相談しましょう。 |

| トレーサビリティの確保 | 購入した資材のロット番号や製造年月日、購入先などを記録し、トレーサビリティを確保します。これは、万が一問題が発生した際に原因を特定するために重要です。 |

| 保管方法の徹底 | 有機JAS認証資材と、非有機資材を一緒に保管しないよう、明確に区分けして保管します。混入や誤使用を防ぐため、表示を徹底することも重要です。 |

資材評価協議会リストの見方

有機JAS資材評価協議会のリストは、一般的に資材の種類(肥料、土壌改良材、病害虫対策資材など)ごとに分類されており、製品名、メーカー名、適合性の判断理由などが記載されています。リストを参考に、自身の栽培に必要な資材を選定しましょう。また、リストは随時更新されるため、定期的に最新情報を確認することが大切です。

有機農業で素敵な未来を手に入れるためのコツ

有機農業は、単なる生産技術ではなく、持続可能な社会を築くための重要な手段です。この項目を読むと、有機農業がもたらす豊かな未来と、その実現に向けた具体的な行動を始めるきっかけを得られます。反対に、一歩を踏み出す勇気が出なかったり、情報収集を怠ったりすると、変化の波に乗り遅れてしまう可能性があるため、次の項目から詳細を見ていきましょう。

認証取得の一歩を踏み出すために

有機JAS認証の取得は、決して簡単な道のりではありません。しかし、その先に広がるビジネスチャンスと、社会貢献という大きな意義を考えれば、挑戦する価値は十分にあります。

- 情報収集と学習: まずは、このガイドで得た知識を基に、より詳細な情報を集めましょう。農林水産省や登録認証機関のウェブサイト、関連書籍、セミナーなど、様々な情報源があります。

- 相談とネットワーキング: 有機農業に取り組む先輩農家や、農業コンサルタント、認証機関に積極的に相談しましょう。経験者の話は、具体的な課題解決のヒントや、精神的な支えになります。地域の有機農業コミュニティに参加することも有効です。

- 小さな一歩から: 最初から完璧を目指す必要はありません。まずは一部のほ場から有機転換を始めたり、有機JAS認証資材の使用を試したりするなど、できることから実践してみましょう。

- 計画と目標設定: 短期的な目標(例:転換期間の開始、書類作成の完了)と、長期的な目標(例:認証取得、販路拡大)を設定し、計画的に取り組むことが成功への鍵です。

持続可能な農業経営と販路拡大への道筋

有機JAS認証は、持続可能な農業経営を実現するための強力なツールです。認証取得後も、継続的な改善と努力が求められます。

- 品質の維持向上: 消費者の信頼を維持するためには、常に高い品質の有機農産物を供給し続けることが重要です。土づくりや病害虫対策など、有機栽培の技術を研鑽し続けましょう。

- 販路の多角化: 直売所、道の駅、ECサイト、契約販売、加工業者への供給など、様々な販路を組み合わせることで、経営の安定化を図れます。

- 消費者との交流: 消費者との直接的な交流(農場見学、収穫体験、SNSでの情報発信など)を通じて、有機農業の価値や生産者の想いを伝えることは、ブランド力を高め、リピーターを獲得するために非常に有効です。

- 地域連携: 地域ぐるみで有機農業を盛り上げる「オーガニックビレッジ」の取り組みに参加するなど、地域との連携を深めることで、新たなビジネスチャンスが生まれる可能性があります。

最新情報のキャッチアップ方法

有機農業に関する制度や技術は、常に進化しています。最新情報をキャッチアップすることは、持続的な経営と、適切な認証維持のために不可欠です。

- 農林水産省のウェブサイト: 有機JAS規格の改正や、補助金・交付金制度の最新情報など、公的な情報源として常にチェックしましょう。

- 登録認証機関からの情報: 認証機関は、定期的に研修会を開催したり、情報誌を発行したりしています。これらの情報も活用しましょう。

- 有機農業関連団体・研究機関: 有機農業に関する専門的な情報や研究成果を提供している団体や機関のウェブサイト、発行物を参考にしましょう。

- 農業新聞・専門誌: 業界のトレンドや成功事例、新技術などが紹介されています。

- SNS・オンラインコミュニティ: 他の有機農家との情報交換を通じて、実践的なノウハウや課題解決のヒントを得られることがあります。

有機農業への挑戦は、地球環境を守り、私たち自身の食の未来を豊かにする重要な選択です。ぜひ、このガイドを参考に、素敵な有機農業ライフをスタートさせてください。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。