有機農業は、環境に優しく、消費者の健康志向の高まりに応える持続可能な農業形態として注目されています。しかし、「どのように始めたらいいのか」「本当に儲かるのか」「補助金はもらえるのか」といった疑問を抱え、一歩踏み出せない方も多いのではないでしょうか。

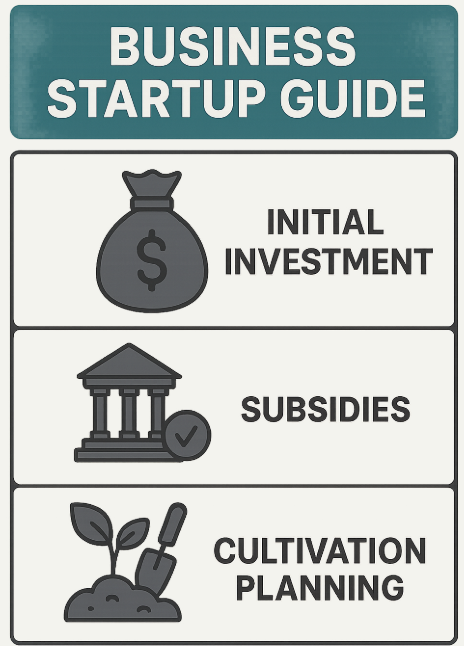

この記事では、有機農業事業の立ち上げから成功までの道のりを徹底解説します。初期投資、補助金活用、栽培計画の立て方から、収益シミュレーション、販路開拓、さらには有機JAS認証の取得方法、課題解決、成功事例まで、事業化に必要なあらゆる情報を網羅しています。

この記事を読めば、有機農業事業の全体像を把握し、あなたが抱える疑問を解消できるでしょう。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、資金不足や販路の確保に失敗し、事業が立ち行かなくなるリスクがあります。後悔しないよう、次の項目から詳細を見ていきましょう。

目次

- 1 有機農業 事業の始め方ガイド|初期投資・補助金・栽培計画の立て方

- 2 有機農業 収益シミュレーション|作物別コスト試算とビジネスモデル最適化

- 3 有機農業 補助金・助成金完全攻略|新規参入支援交付金とJAS認証取得支援

- 4 有機JAS認証のポイント|取得要件・費用・禁止資材と法規制

- 5 有機農業 事業計画の立案|法人設立手順・資金調達と労働生産性向上策

- 6 有機農業 転換から拡大まで|メリット・デメリットと持続可能性

- 7 有機農業 販路開拓ノウハウ|直売所・EC・CSA・生協で契約栽培を成功させる

- 8 有機農業 技術とスマート農業融合|生産性向上のための最新手法

- 9 有機農業 事業課題と失敗事例対策|人材不足・コスト高・流通リスクを乗り越える

- 10 有機農業 成功事例&地域連携|オーガニックビレッジ・SDGs効果で地域活性化

- 11 有機農業兼業・副業&輸出ビジネス|多角的展開で収益アップ

- 12 素敵な未来を手に入れるために有機農業事業のコツを意識して、事業化ステップを駆け上がろう!

有機農業 事業の始め方ガイド|初期投資・補助金・栽培計画の立て方

有機農業事業を始めるにあたり、最初の一歩は非常に重要です。適切な知識と計画がなければ、思わぬ落とし穴にはまることもあります。このセクションでは、新規参入者が失敗しないための基礎知識から、慣行農法からの転換方法、初期費用と補助金、そして具体的な作付計画と必要機材の選び方までを詳しく解説します。

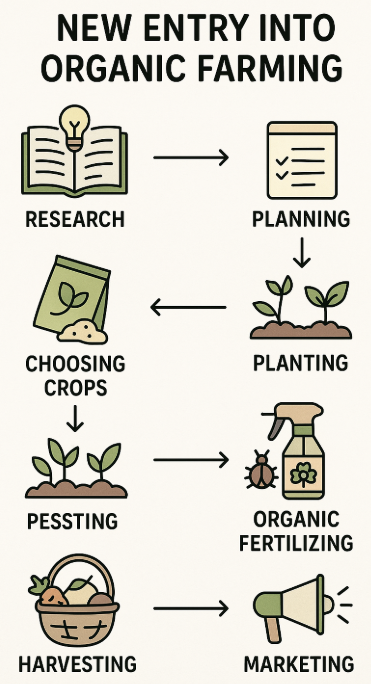

新規参入×有機農業の基本ステップ

新規で有機農業に参入する際は、基本的なステップをしっかりと踏むことが成功への近道です。

新規就農 有機農業で失敗しない基礎知識

新規就農で有機農業を始めるには、以下のポイントを押さえることが重要です。

| ポイント | 詳細 |

| 情報収集と学習 | 有機農業に関する専門知識(土壌学、病害虫対策、有機肥料の使用法など)を習得する。地域の農業研修制度や、有機農業に特化したセミナーへの参加が有効です。 |

| 就農準備と計画 | どのような作物を栽培し、どのように販売するか、具体的な事業計画を立てる。家族の理解と協力も不可欠です。 |

| 実践経験 | 経験豊富な有機農家のもとで研修を受け、実践的な知識と技術を身につけることが、失敗のリスクを減らす上で非常に役立ちます。 |

慣行農法からの転換方法と管理ポイント

既存の慣行農法から有機農業への転換を検討している場合、以下の点に注意が必要です。

| 転換ステップ | 管理ポイント |

| 転換期間の設定 | 有機JAS認証を取得するためには、作物の種類によって2〜3年間の転換期間が必要です。この期間中は、有機JASの基準に則った栽培管理が求められます。 |

| 土壌改良 | 化学肥料や農薬に依存しない土壌環境を構築するため、堆肥の投入や緑肥作物の栽培などによる土壌改良を計画的に行います。 |

| 病害虫対策 | 化学合成農薬が使用できないため、天敵の活用、輪作、抵抗性品種の導入など、有機的な病害虫対策を確立する必要があります。 |

| 記録の徹底 | 転換期間中も、使用資材、栽培履歴、病害虫の発生状況など、全ての管理記録を詳細に残すことが、JAS認証取得の際に重要になります。 |

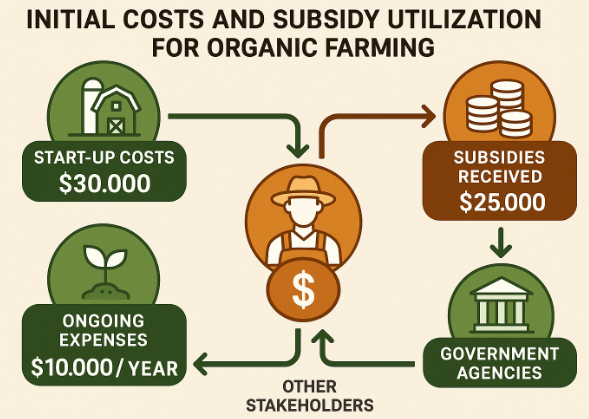

有機農業 初期費用と補助金活用術

有機農業の開始には、ある程度の初期費用がかかります。しかし、国や自治体の補助金を活用することで、その負担を軽減できます。

国・自治体の有機農業補助金・交付金一覧

有機農業を推進するため、様々な補助金や交付金が用意されています。

| 補助金・交付金の種類 | 概要 | 主な対象者 |

| 新規就農支援交付金 | 新規就農者が農業経営を始める際の研修費用や機械導入費用などを支援。 参考:農林水産省 | 新規就農者 |

| 環境保全型農業直接支払交付金 | 環境負荷低減に取り組む農業者を支援。有機農業の取り組みも対象。 | 環境保全型農業に取り組む農業者 |

| 有機農業産地づくり交付金 | 地域ぐるみで有機農業の生産体制を強化し、産地化を目指す取り組みを支援。 | 地域で有機農業に取り組む組織、団体 |

| 有機JAS認証取得支援 | 有機JAS認証の取得にかかる費用の一部を補助。 | 有機JAS認証取得を目指す農業者 |

これらの補助金は、それぞれ申請要件や期間が異なりますので、必ず各省庁や地方自治体の公式サイトで最新情報を確認し、詳細な募集要項を把握してください。

資金調達の選択肢(融資・投資・助成金)

補助金以外にも、有機農業事業を始めるための資金調達にはいくつかの選択肢があります。

| 資金調達の選択肢 | 特徴とメリット・デメリット |

| 日本政策金融公庫 | 農業者向けの低利融資制度が充実。新規就農者向けの融資も多数あり、比較的利用しやすいのが特徴です。 |

| 地方銀行・信用金庫 | 地域に密着した金融機関であり、相談しやすい。農業専門の担当者がいる場合もあります。 |

| ベンチャーキャピタル・個人投資家 | 事業の成長性や社会貢献性が高いと評価されれば、多額の資金を調達できる可能性があります。ただし、出資に見合うリターンが求められます。 |

| クラウドファンディング | 少額の資金を多くの人から集める方法。共感を呼ぶプロジェクトであれば、資金調達だけでなく、事業のPRにもつながります。 |

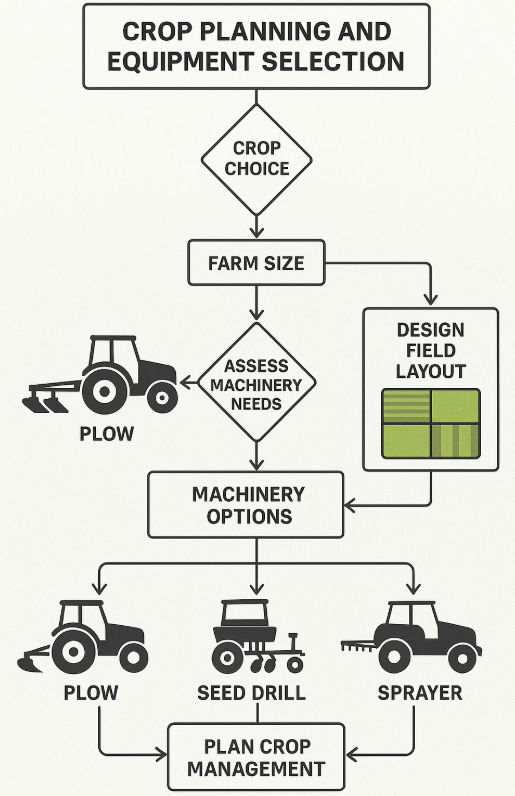

作付計画と必要機材の選び方

有機農業の成功には、綿密な作付計画と、それに合った機材選びが不可欠です。

作付面積プランニングのコツ

作付面積のプランニングでは、以下の点を考慮しましょう。

- 収益性: どの作物をどれだけ栽培すれば、目標とする収益を達成できるかを試算します。

- 労働力: 自身や家族、雇用の労働力で無理なく管理できる面積を見極めます。

- 機械化の可能性: 導入予定の機械で効率的に作業できる面積を考慮します。

- 土壌の状態: 圃場の土壌が作物に適しているか、改良が必要かを確認します。

機械・設備投資リスト

有機農業に必要な機械・設備は、栽培規模や作物によって大きく異なります。

| カテゴリ | 具体例 | 投資のポイント |

| 土壌準備 | トラクター、耕うん機、ロータリー、管理機 | 規模に応じて選定。多機能なものや中古品も検討。 |

| 播種・定植 | 播種機、定植機 | 手作業が中心か機械化を進めるかで選ぶ。 |

| 栽培管理 | 動噴、防除機、運搬車、防虫ネット、育苗トレイ | 病害虫対策や作業効率化に直結。 |

| 収穫・調製 | 収穫機、選果機、洗浄機、乾燥機 | 収穫量や販売形態に合わせて選定。 |

| 施設 | ハウス(ビニールハウス、パイプハウス)、貯蔵庫 | 安定生産や品質保持に貢献。初期投資は大きくなりがち。 |

これらの機械・設備は、新品だけでなく中古品の活用や、地域の農機レンタルサービス、共同利用なども検討することで、初期投資を抑えることが可能です。

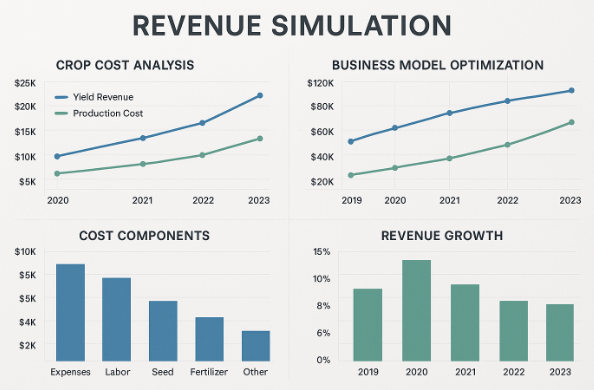

有機農業 収益シミュレーション|作物別コスト試算とビジネスモデル最適化

有機農業を事業として成功させるためには、「儲かる」仕組みを理解し、具体的な収益モデルを構築することが重要です。このセクションでは、作物別のコストと売上見込み、市場動向の見極め方、そして投資のリスクとリターンについて詳しく解説します。

有機農業 収益モデルの基礎

有機農業の収益性を高めるには、作物ごとの特性を理解し、市場のニーズに合わせた戦略を立てる必要があります。

主要作物のコスト構造と売上見込み

主要な有機作物のコスト構造と売上見込みは、栽培方法や規模、販売チャネルによって大きく異なりますが、一般的な傾向を把握しておくことは重要です。

| 作物カテゴリ | 特徴 | コスト構造(例) | 売上見込み(例) |

| 葉物野菜 (ほうれん草、小松菜など) | 短期栽培、回転率が高い。連作障害に注意。 | 種苗費、有機肥料費、人件費、ハウス維持費(施設栽培の場合) | 安定した需要があり、直売所やECでの高値販売も期待できる。 |

| 果菜類 (トマト、キュウリ、ナスなど) | 長期栽培、単価が高い。病害虫管理が重要。 | 種苗費、有機肥料費、人件費、支柱・誘引資材費、ハウス維持費 | 品質が安定すれば、高価格帯での販売が可能。加工品への展開も。 |

| 根菜類 (大根、ニンジン、ジャガイモなど) | 露地栽培が多い。貯蔵性が高い。 | 種苗費、有機肥料費、人件費、土壌改良費 | 比較的安定した需要があり、長期保存が可能。加工用需要も。 |

| 米 | 安定した需要。転換期間が長い。 | 種籾費、有機肥料費、人件費、機械費(田植え機、コンバインなど) | ブランド米として高値販売も可能。JAS認証米は付加価値が高い。 |

有機農業 儲かる?シミュレーション実例

有機農業が儲かるかどうかは、計画と実行にかかっています。具体的なシミュレーションを通して、収益の可能性を探ります。

【シミュレーション例:葉物野菜の施設栽培(10a規模)】

- 初期投資: ハウス建設費用、灌水設備、暖房設備、管理機など

- ビニールハウス(10a):約200万円〜500万円

- その他設備・機械:約100万円〜200万円

- 合計:300万円〜700万円

- 年間運営コスト:

- 種苗費:約10万円

- 有機肥料費:約15万円

- 人件費(パート):約100万円

- 燃料費(暖房):約30万円

- 電気代、資材費、消耗品費など:約20万円

- 合計:約175万円

- 年間売上見込み:

- 年間10回転で1作あたり150,000円/10aと仮定した場合:150万円

- 高品質化や差別化で単価を上げ、直売所やECで販売した場合:150万円〜250万円

- 合計:150万円〜250万円

- 粗利益:

- 売上200万円 – コスト175万円 = 25万円

- ここから初期投資の減価償却費や借入金返済などを差し引くことになります。

このシミュレーションはあくまで一例であり、立地条件、栽培技術、販売戦略、市場価格の変動によって大きく変わります。重要なのは、自身の計画に基づいて具体的な数値を算出し、現実的な収益モデルを構築することです。

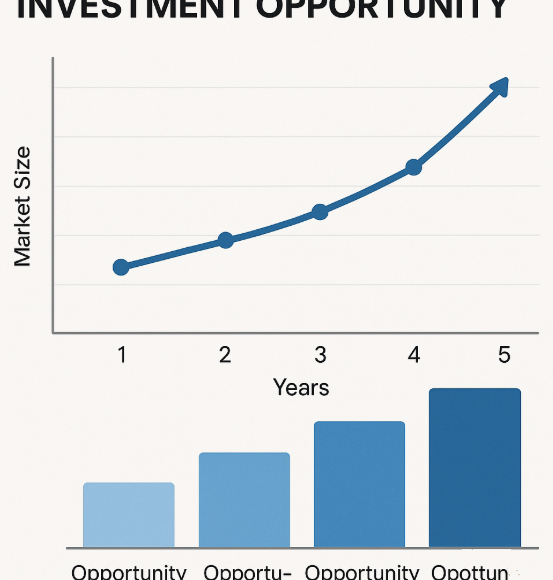

市場規模と投資チャンスの見極め方

有機農業事業への投資を検討する上で、国内外のオーガニック市場の動向を把握し、リスクとリターンを正確に見極めることが不可欠です。

国内外オーガニック市場の動向

世界のオーガニック市場は拡大傾向にあり、日本でも消費者の健康志向や環境意識の高まりから、有機農産物への需要が増加しています。

| 市場動向 | 詳細 |

| 世界市場の拡大 | EUや北米を中心にオーガニック市場は成長を続けており、アジア市場も急速に拡大しています。健康志向、食の安全性への関心の高まりが背景にあります。 |

| 国内市場の成長 | 日本の有機農業市場も、小規模ながら着実に成長しています。特に、健康意識の高い層や子育て世代からの需要が高いです。 参考:農林水産省 有機農業に関する情報 |

| 消費トレンドの変化 | 有機野菜だけでなく、有機加工食品、有機畜産物など、多様な有機製品への需要が高まっています。また、環境配慮型消費、SDGsへの関心も市場を後押ししています。 |

| 流通チャネルの多様化 | 直売所、道の駅に加え、ECサイト、宅配サービス、スーパーのオーガニックコーナー、学校給食での採用など、販路が多様化しています。 |

有機農業 投資のリスクとリターン

有機農業への投資には、メリットとデメリットが存在します。

| 投資のリスク | 投資のリターン |

| 初期投資の大きさ | 施設や機械、土地の取得費用など、初期投資が大きくなる場合があります。 |

| 生産の不安定さ | 天候不順、病害虫の発生などにより、収量や品質が不安定になるリスクがあります。 |

| 販路確保の難しさ | 安定した販路を確保するまでに時間と労力がかかる場合があります。 |

| 人材不足 | 有機農業の専門知識を持つ人材の確保が難しい場合があります。 |

| 収益化までの時間 | 慣行農法からの転換期間や、販路確立までの期間に収益が安定しない可能性があります。 |

リスクを最小限に抑え、リターンを最大化するためには、事前の徹底した調査と計画、そして柔軟な対応が不可欠です。

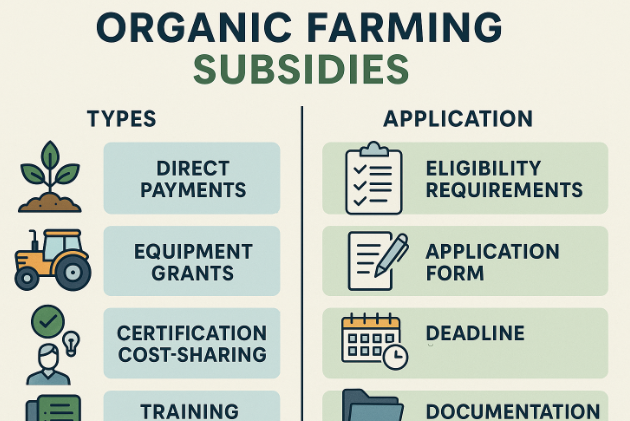

有機農業 補助金・助成金完全攻略|新規参入支援交付金とJAS認証取得支援

有機農業を始める・継続する上で、国や自治体からの補助金・助成金は非常に重要な支援策となります。このセクションでは、主要な補助金の種類と申請ポイント、そして実践的な助成金活用のノウハウを詳しく解説します。

有機農業 補助金の種類と申請ポイント

有機農業に関する補助金は多岐にわたりますが、特に新規参入者にとって重要なのが「新規参入支援交付金」と「JAS認証取得支援」です。

新規参入支援交付金の概要

新規就農を志す若者を支援する「青年等就農資金」や、就農後の経営確立を支援する「経営発展支援事業」など、多種多様な制度が存在します。これらの交付金は、農業機械の購入、施設の整備、研修費用などに充当できる場合があります。

| 補助金・交付金名 | 概要 | 対象者(例) |

| 新規就農者育成総合対策(経営開始資金) | 就農直後の所得が不安定な時期の生活費を支援。 | 49歳以下の新規就農者で、認定新規就農者として認定された者。 |

| 新規就農者育成総合対策(就農準備資金・経営発展支援事業) | 就農前の研修期間の生活費や、就農後の農業機械・施設等の導入を支援。 | 49歳以下の新規就農者で、認定新規就農者として認定された者。 |

| 環境保全型農業直接支払交付金 | 化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取り組み、またはカバークロップや堆肥施用などの環境保全型農業に取り組む者への支援。有機農業も対象に含まれます。 | 地域計画に基づき環境保全型農業に取り組む農業者等。 |

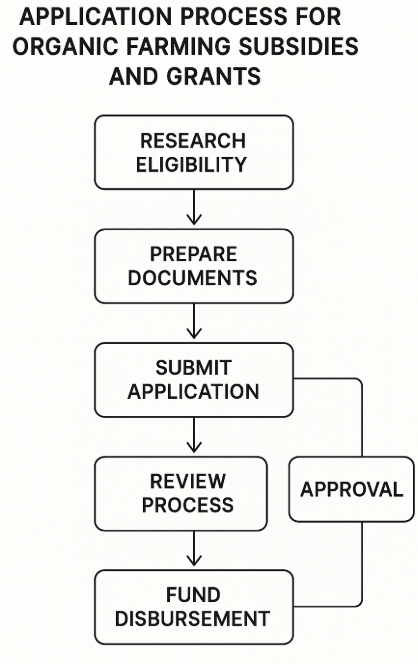

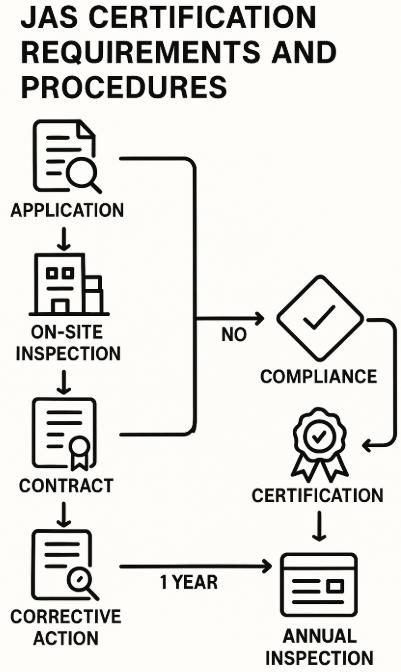

JAS認証取得支援助成金の申請手順

有機JAS認証取得には費用がかかりますが、その一部を補助する助成金もあります。

| 申請手順 | 詳細 |

| 1. 情報収集 | お住まいの自治体や農業団体、認証機関のウェブサイトで、JAS認証取得支援に関する最新の助成金情報を確認します。 |

| 2. 認証機関の選定 | 有機JAS認証を行う登録認証機関を選び、相談します。認証機関は、申請から認証取得までのプロセスをサポートしてくれます。 |

| 3. 申請書類の準備 | 認証機関からの指示に基づき、農場の履歴、栽培計画、使用資材リストなど、必要な書類を準備します。助成金申請書類も同時に準備を進めます。 |

| 4. 審査・検査 | 認証機関による現地調査や書類審査が行われます。有機JASの基準に適合しているかが確認されます。 |

| 5. 認証取得・助成金申請 | 無事に認証を取得できたら、助成金の申請手続きを行います。申請期限や必要書類を厳守し、正確に提出しましょう。 |

助成金活用の実践的ノウハウ

助成金を確実に獲得し、有効活用するためには、いくつかの実践的なノウハウがあります。

申請書類作成の注意点

申請書類は、審査の合否を左右する重要な要素です。

- 具体性と明確さ: どのような事業計画があり、そのためにいくらの資金が必要で、それがどのように事業に貢献するかを具体的に記述します。

- 正確な情報: 虚偽の情報や誤字脱字がないよう、細心の注意を払って作成します。

- 熱意と実現可能性: 事業への熱意と、その計画が実現可能であることを示す論理的な説明が求められます。

- 専門家への相談: 複雑な申請書類の場合、行政書士や農業経営コンサルタントなど、専門家のアドバイスを仰ぐことも有効です。

事例紹介:成功申請の秘訣

成功事例から学ぶことで、自身の申請準備に役立てることができます。

| 成功申請の秘訣 | 具体例 |

| 地域との連携を強調 | 地域活性化や雇用創出に貢献する計画を盛り込む。「地域の遊休農地を活用し、新たな雇用を生み出すことで、地域経済の活性化に寄与します」といった記述。 |

| 持続可能性をアピール | 環境負荷低減や生物多様性保全への貢献を具体的に示す。「土壌微生物の多様性を高めることで、化学肥料に頼らない持続可能な農業を実現します」といった記述。 |

| 独自の強みを明確化 | 他の申請者にはない独自の技術や販売戦略をアピール。「既存のECサイトとの連携により、都市部の消費者に直接販売する独自の販路を構築します」といった記述。 |

| 計画の具体性 | 資金使途や収益目標、達成までのロードマップを詳細に記述。「取得した機械で○○作物を栽培し、年間○○万円の売上を目指します」といった具体的な数値目標。 |

これらのポイントを押さえることで、助成金採択の可能性を大幅に高めることができるでしょう。

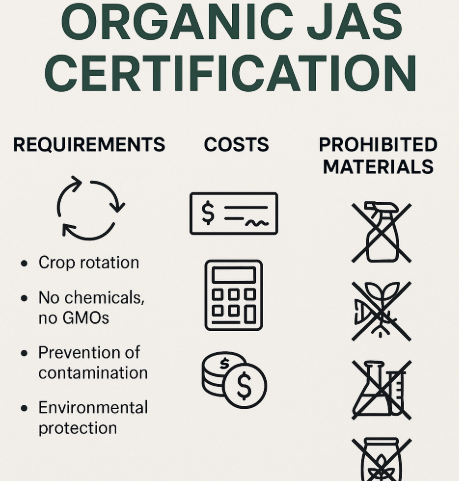

有機JAS認証のポイント|取得要件・費用・禁止資材と法規制

有機農業を事業として展開する上で、有機JAS認証は消費者の信頼を得るための重要な要素です。このセクションでは、認証の取得要件から費用、栽培中の禁止資材、そして日本の有機農業を支える「みどりの食料システム戦略」までを詳しく解説します。

有機JAS認証の取得要件と手続き

有機JAS認証は、農産物や加工食品が有機JAS規格に基づいて生産されたものであることを証明するものです。

認証要件の詳細解説

有機JAS認証を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

| 要件カテゴリ | 詳細 |

| 転換期間 | ほ場(畑)を過去2年以上(多年生作物の場合3年以上)、禁止された資材(化学肥料、農薬など)を使用していない期間が必要です。この期間中は、有機JASの基準に従って栽培を行います。 |

| 栽培管理 | 土壌の肥沃度を維持・増進するための堆肥等の施用、輪作、緑肥の利用が義務付けられています。病害虫対策も、物理的防除や生物的防除など、有機的な手法に限られます。 |

| 水質・大気・土壌汚染の防止 | 周囲からの汚染を避けるための措置(緩衝帯の設定など)が必要です。 |

| 遺伝子組み換え技術の不使用 | 遺伝子組み換え技術を利用した種子や資材の使用は禁止されています。 |

| 記録の徹底 | 栽培履歴、使用資材、出荷状況など、全ての生産工程に関する詳細な記録を保管し、監査に備える必要があります。 |

取得にかかる費用の内訳

有機JAS認証の取得には、主に以下の費用が発生します。

| 費用の内訳 | 概要 | 費用目安 |

| 申請料 | 認証機関に申請する際に発生する費用。 | 数万円〜数十万円 |

| 検査・監査料 | 認証機関による現地検査や書類監査にかかる費用。年間維持費用としても発生。 | 年間数万円〜数十万円(規模による) |

| 分析料 | 土壌や水質、農産物の残留農薬検査などが必要な場合に発生。 | 数千円〜数万円(項目による) |

| 研修費用 | 有機農業の知識習得や認証取得に向けた研修に参加する場合の費用。 | 数万円 |

| 資材費 | 有機JASに適合した資材(有機肥料、特定農薬など)への転換費用。 | 栽培規模による |

これらの費用は認証機関や農場の規模、申請内容によって変動するため、事前に複数の認証機関から見積もりを取ることをお勧めします。

栽培期間中の禁止資材と維持管理

有機JAS認証を取得した後も、その基準に則った栽培管理を継続する必要があります。

化学肥料・農薬禁止リスト

有機JAS規格では、以下の化学合成資材の使用が原則として禁止されています。

- 化学肥料: 尿素、化成肥料、硫安など

- 化学合成農薬: 殺虫剤、殺菌剤、除草剤など

- 植物成長調整剤: 植物の生長を促進・抑制する目的で使用されるもの

- その他: 遺伝子組み換え技術により製造された資材、下水汚泥など

代替として、堆肥、緑肥、米ぬかなどの有機質肥料や、天敵、微生物農薬、天然由来の特定農薬などが使用されます。

転換期間中の管理プロセス

有機JAS認証を取得するまでの「転換期間」も、有機JASの基準に則った管理が求められます。

| 管理プロセス | 詳細 |

| 記録の継続 | 転換期間中も、使用資材、栽培履歴、病害虫の発生状況、土壌分析結果など、全ての管理記録を詳細に記録し続けます。 |

| 土壌の健全化 | 堆肥の投入や緑肥の栽培を通じて、土壌中の微生物を活性化させ、健全な土壌環境を構築します。 |

| 周囲からの汚染防止 | 隣接する慣行農法圃場からの農薬飛散などを防ぐための緩衝帯の設置や、風向きを考慮した栽培計画などが求められます。 |

| JAS基準への適合 | 転換期間中であっても、有機JAS規格の全ての要件を満たすよう努めます。 |

認証機関との連携・監査対応

有機JAS認証の取得・維持には、認証機関との密な連携と、定期的な監査への対応が不可欠です。

監査前の準備ポイント

定期監査にスムーズに対応するためには、事前の準備が重要です。

- 記録の整理: 栽培履歴、資材購入履歴、販売記録など、全ての関連書類を整理し、いつでも提示できるようにしておきます。

- 圃場の確認: 圃場の状態が有機JAS基準に適合しているか、緩衝帯が適切かなどを確認します。

- 従業員への周知: 認証の重要性や監査の目的を従業員にも共有し、質問に答えられるようにしておきます。

継続監査での注意事項

認証取得後も、認証機関による定期的な継続監査が行われます。

- 基準の遵守: 継続して有機JAS規格を遵守しているか、改めて確認されます。

- 変更点の報告: 栽培方法や使用資材、圃場の変更などがあった場合は、速やかに認証機関に報告する必要があります。

- 指摘事項への対応: 監査で指摘事項があった場合は、速やかに改善計画を提出し、実行します。

政策背景:みどりの食料システム戦略と有機農業

日本の有機農業は、「みどりの食料システム戦略」という国家戦略によって大きく推進されています。

戦略の概要と支援策

「みどりの食料システム戦略」は、2050年までに化学肥料・化学農薬の使用量を50%削減し、有機農業の耕作面積を25%(100万ha)に拡大することを目指すものです。

| 戦略の概要 | 有機農業への支援策(例) |

| 環境負荷低減の推進 | 持続可能な食料システムを構築し、地球温暖化対策や生物多様性保全に貢献。 |

| 食料の安定供給 | 生産性の向上とスマート農業の導入により、食料自給率の向上を目指す。 |

| 生産性の向上と高付加価値化 | 革新的な技術開発やスマート農業の導入、ブランド化を推進。 |

| 消費者の理解促進 | 食と環境に対する消費者の意識を高め、持続可能な食料システムの実現を目指す。 |

事業者が押さえるべきポイント

有機農業事業者は、「みどりの食料システム戦略」を理解し、今後の事業展開に活かすことが重要です。

- 政策動向の注視: 国や自治体の新たな支援策や規制の動向を常に把握し、事業計画に反映させます。

- 技術革新への対応: スマート農業技術や新しい栽培技術の導入を積極的に検討し、生産性向上とコスト削減を図ります。

- 地域との連携強化: オーガニックビレッジの取り組みなど、地域と連携した事業展開を模索し、補助金や助成金の獲得につなげます。

- 情報発信の強化: 有機農業の価値やSDGsへの貢献を積極的に消費者に発信し、ブランド力を高めます。

有機農業 事業計画の立案|法人設立手順・資金調達と労働生産性向上策

有機農業を事業として成功させるためには、明確な事業計画の立案が不可欠です。このセクションでは、事業計画の具体的な作成ステップから、法人設立の手順、効果的な資金調達方法、そして労働生産性を向上させるための組織運営と効率化策までを詳しく解説します。

事業計画作成のステップ

事業計画は、事業の羅針盤となるものです。以下のステップを踏んで、実現可能で具体的な計画を作成しましょう。

市場調査とターゲット設定

事業計画の最初のステップは、徹底的な市場調査とターゲット設定です。

| 調査項目 | 詳細 |

| 消費者ニーズ | 有機農産物を求める層の年齢層、所得、ライフスタイル、購買行動などを把握します。どのような有機農産物が求められているか、どのような価値に重きを置いているかを探ります。 |

| 競合分析 | 周辺の有機農家や既存の流通業者、競合となる販売チャネルを調査し、彼らの強み・弱み、価格戦略、品揃えなどを分析します。 |

| 供給体制 | 安定的に供給できる作物の種類、収量、時期などを検討します。自身が栽培できる作物と市場のニーズを照らし合わせます。 |

| ターゲット層の明確化 | 「健康志向の30代子育て世代」「地産地消に関心のある地域の住民」「オーガニックレストラン」など、具体的なターゲットを設定します。ターゲットが明確であればあるほど、栽培計画や販路戦略が立てやすくなります。 |

収支計画とKPI設定

事業の健全性を保つためには、現実的な収支計画と、その達成度を測るためのKPI(重要業績評価指標)設定が不可欠です。

| 計画項目 | 詳細 |

| 初期投資計画 | 土地・施設取得費、機械購入費、初期の資材費など、事業開始にかかる全ての費用を洗い出し、資金調達の目処を立てます。 |

| 年間売上計画 | 栽培する作物の種類と収量、単価(直売価格、卸売価格など)から、年間の売上目標を設定します。 |

| 年間コスト計画 | 種苗費、肥料費、光熱費、人件費、運搬費、販売手数料など、年間にかかる運営費用を詳細に算出します。 |

| 損益分岐点 | 売上と費用が同額になる「損益分岐点」を算出し、どれくらいの売上があれば赤字にならないかを把握します。 |

| KPI設定 | 「月間売上目標」「新規顧客獲得数」「リピート率」「生産効率(1人あたり生産量)」など、事業の進捗を測る具体的な指標を設定し、定期的に進捗を確認します。 |

法人設立手順と資金調達方法

事業規模の拡大や、社会的な信用を得るためには、法人設立を検討するのも一つの方法です。

法人形態の選び方

農業法人には、主に株式会社、合同会社、農事組合法人などがあります。

| 法人形態 | 特徴とメリット・デメリット |

| 株式会社 | メリット: 社会的信用が高い、資金調達がしやすい、事業拡大が容易。 デメリット: 設立費用が高い、運営が複雑、役員任期や株主総会などの手続きが必要。 |

| 合同会社 | メリット: 設立費用が安い、運営がシンプル、経営の自由度が高い。 デメリット: 社会的信用が株式会社より低い場合がある、資金調達の選択肢が少ない。 |

| 農事組合法人 | メリット: 農業協同組合法に基づき、税制優遇がある、農業経営に特化。 デメリット: 設立要件が厳格、組合員の加入・脱退が限定的、農業経営以外の事業が制限される。 |

自身の事業規模や将来の展望、資金状況に合わせて最適な法人形態を選びましょう。

融資・投資先の探し方

事業計画が固まったら、いよいよ資金調達です。

| 資金調達方法 | 特徴と探し方 |

| 日本政策金融公庫 | 農業者向けの融資制度が充実しており、新規就農者でも利用しやすい。最寄りの支店に相談。 |

| 地方銀行・信用金庫 | 地域に密着した金融機関であり、地域の農業事情に理解がある場合が多い。事業計画書を持参し、相談。 |

| ベンチャーキャピタル | 成長性の高い事業に対して出資を行う。農業分野に特化したVCもあるため、インターネットで検索したり、セミナーに参加したりして情報収集。 |

| クラウドファンディング | 共感性の高い事業であれば、インターネットを通じて広く資金を集めることが可能。クラウドファンディングプラットフォームに登録し、プロジェクトを公開。 |

| エンジェル投資家 | 個人の富裕層が、成長企業に投資を行う。ビジネスプランコンテストに参加したり、知人の紹介などで接点を探す。 |

労働生産性を上げる組織運営と効率化

有機農業は手作業が多い傾向にありますが、組織運営と効率化によって労働生産性を高めることが可能です。

作業フローの可視化

作業フローを可視化することで、無駄をなくし、効率的な作業体制を構築できます。

- 作業マニュアルの作成: 各作業の手順、使用する道具、注意点などを明文化し、誰でも同じ品質で作業できるようにします。

- 作業の標準化: 経験や勘に頼る部分を減らし、科学的なデータに基づいて作業を標準化することで、品質の安定と効率化を図ります。

- ボトルネックの特定: 作業フローの中で、時間がかかりすぎている部分や非効率な部分(ボトルネック)を特定し、改善策を検討します。

- タスク管理ツールの活用: Google ToDo リストやTrelloなどのタスク管理ツールを導入し、作業の進捗を共有し、漏れがないように管理します。

外部人材活用と研修制度

人材不足の課題を解決し、労働生産性を向上させるためには、外部人材の活用と従業員のスキルアップが重要です。

| 労働生産性向上のための施策 | 具体例とメリット |

| 季節雇用・パートタイムの活用 | 繁忙期のみ、必要な労働力を確保する。雇用コストを抑えつつ、柔軟な人員配置が可能。 |

| 農業インターンシップの受け入れ | 農業に関心のある学生や社会人を受け入れ、短期的な労働力確保と将来の人材育成につなげる。 |

| 外部専門家(コンサルタント)の活用 | 栽培技術、経営戦略、マーケティングなど、専門知識を持つ外部の力を借りて、事業課題を解決し、生産性向上を図る。 |

| 従業員研修制度の導入 | 栽培技術研修、機械操作研修、安全衛生研修などを定期的に実施し、従業員のスキルアップとモチベーション向上を図る。 |

| スマート農業技術の導入 | IoTセンサーによる圃場環境モニタリング、自動灌水システム、ドローンによる病害虫検知など、最新技術を導入し、省力化と生産性向上を図る。 |

これらの施策を組み合わせることで、有機農業事業の持続的な成長を支える強固な体制を築くことができるでしょう。

有機農業 転換から拡大まで|メリット・デメリットと持続可能性

有機農業への転換は、環境に配慮し、高付加価値な農産物を生産する上で大きな可能性を秘めています。しかし、そこにはメリットだけでなく、デメリットも存在します。このセクションでは、有機農業転換のメリット・デメリットを深く掘り下げ、持続可能性向上のための土壌改良や環境保全の取り組みについて解説します。

有機農業転換のメリット・デメリット

有機農業への転換を検討する際、その両面を理解しておくことが重要です。

環境負荷低減による価値向上

有機農業は、環境に優しい持続可能な農業として、多くのメリットをもたらします。

| メリット | 詳細 |

| 土壌の健全化 | 化学肥料や農薬を使用しないことで、土壌中の微生物が活性化し、地力が向上します。これにより、連作障害の発生を抑え、健全な作物の生育を促進します。 |

| 生物多様性の保全 | 農薬の使用を控えることで、ミツバチやテントウムシなどの益虫、鳥類、小動物など、多様な生物が生息できる環境が維持されます。 |

| 水質・大気汚染の防止 | 化学合成資材の流出や揮発による水質汚染・大気汚染を防ぎ、地域の生態系保全に貢献します。 |

| 健康・安全への貢献 | 消費者にとって、残留農薬の心配がない安全で健康的な農産物を提供できます。これにより、ブランド価値や信頼性が向上します。 |

| SDGsへの貢献 | 「飢餓をゼロに」「陸の豊かさも守ろう」「気候変動に具体的な対策を」など、複数のSDGs(持続可能な開発目標)達成に直接的に貢献できます。 |

| 高付加価値化と差別化 | 有機JAS認証を取得することで、一般の農産物との差別化を図り、高単価での販売や、特定の市場(健康志向の消費者、オーガニックレストランなど)への参入が可能になります。 |

コスト増加リスクと対策

一方で、有機農業への転換には、いくつかのデメリットやリスクも伴います。

| デメリット・リスク | 対策 |

| 生産コストの増加 | 有機肥料や手作業による除草・病害虫対策のため、慣行農法に比べて生産コストが増加する傾向があります。 |

| 収量の不安定化 | 化学合成農薬を使用しないため、病害虫の発生や天候不順により、収量が不安定になるリスクがあります。 |

| 販路確保の難しさ | 有機農産物はまだ生産量が少ないため、安定した販路を確保するまでに時間や労力がかかる場合があります。 |

| 初期投資の増大 | 有機JAS認証取得のための施設改修や、有機栽培に対応した機械導入で初期費用がかさむ場合があります。 |

| 専門知識と技術の習得 | 有機農業は専門的な知識と技術が求められるため、習得に時間と労力がかかります。 |

これらのデメリットやリスクを事前に把握し、適切な対策を講じることで、持続可能な有機農業経営を実現できます。

持続可能性向上のための土壌改良・環境保全

有機農業の根幹をなすのは、健全な土壌と環境の維持です。

土壌改良技術の選定

土壌の力を最大限に引き出すために、様々な土壌改良技術があります。

| 土壌改良技術 | 概要 | 効果 |

| 堆肥の施用 | 家畜糞や植物残渣を発酵させた堆肥を土壌に混ぜ込む。 | 土壌の物理性(通気性、保水性、排水性)を改善し、微生物の活動を促進。肥料効果も期待できる。 |

| 緑肥作物の栽培 | クローバー、ヘアリーベッチ、麦類などを栽培し、土壌にすき込む。 | 土壌侵食の防止、雑草抑制、土壌有機物の増加、根による土壌構造の改善、一部は窒素固定能力を持つ。 |

| 輪作体系の確立 | 同じ圃場で異なる科の作物を周期的に栽培する。 | 病害虫の発生抑制、土壌養分のバランス維持、土壌病害の予防。 |

| 不耕起栽培・省耕起栽培 | 畑を耕さない、またはごく浅く耕す栽培方法。 | 土壌構造の破壊を防ぎ、土壌中の微生物や生物の生息環境を保全。土壌侵食の抑制、炭素貯留効果。 |

| 微生物資材の活用 | 有用な微生物(乳酸菌、酵母菌など)を含む資材を施用。 | 土壌の微生物相を改善し、病原菌の抑制、養分の吸収促進。 |

これらの技術を組み合わせることで、化学肥料に頼らない持続的な土壌の肥沃度を保ち、作物の健全な生育を促します。

生物多様性保全の実践例

有機農業は、生物多様性の保全に大きく貢献します。

- 圃場周辺の環境整備: 畑の周囲に多様な植物を植えたり、池や草地を設けることで、多様な生物が生息できる環境を作り、天敵の活動を促進します。

- 畔(あぜ)の草生栽培: 稲作などで、畔の草を刈り取らずに生やしておくことで、昆虫や小動物の生息場所を提供し、生物多様性を高めます。

- 水辺環境の保全: 農業用水路の清掃や、水生生物の生息環境を考慮した管理を行うことで、水生生物の多様性を守ります。

- 景観形成作物の導入: ソバや菜の花など、景観を美しくする作物を栽培することで、地域全体の生物多様性向上に寄与します。

有機農業を持続可能なビジネスとして確立するためには、経済的な側面だけでなく、環境への配慮を常に意識し、実践することが不可欠です。

有機農業 販路開拓ノウハウ|直売所・EC・CSA・生協で契約栽培を成功させる

有機農産物の生産に成功しても、安定した販路を確保できなければ事業は成り立ちません。このセクションでは、直売所、ECサイト、CSA(地域支援型農業)、生協など、多様な販路の比較と選定、そして契約栽培を成功させるための具体的なノウハウを詳しく解説します。

多様な販路の比較と選定

有機農産物の販路は多様化しており、それぞれの特徴を理解して最適な販路を選ぶことが重要です。

直売所・直販のメリット・デメリット

直売所や消費者への直接販売は、生産者と消費者が直接つながる機会を提供します。

| メリット | デメリット |

| 生産者の利益率が高い | 流通マージンが少ないため、生産者がより多くの利益を得られる。 |

| 顧客との直接交流 | 消費者の声やニーズを直接聞くことができ、商品開発やブランディングに活かせる。 |

| ブランド力向上 | 生産者の顔が見えることで、信頼性が高まり、ファンを獲得しやすい。 |

| 鮮度・品質のアピール | 採れたての新鮮な農産物を直接提供でき、品質の良さをアピールしやすい。 |

ECサイト構築と集客施策

ECサイトは、地理的な制約なく販路を拡大できる有効な手段です。

| 構築と集客施策 | 詳細 |

| サイト構築 | 独自ドメインでのECサイト構築(Shopify、BASE、STORESなど)や、既存の農業系ECモールへの出店を検討します。有機JAS認証取得の証拠を明確に表示し、信頼性を高めましょう。 |

| 商品ページ作成 | 高品質な写真と、有機農産物としてのこだわり、生産者のストーリーなどを盛り込んだ魅力的な商品ページを作成します。 |

| SEO対策 | 「有機野菜 通販」「〇〇(地域名) 有機農家」など、検索されやすいキーワードを意識したサイト構造やコンテンツ作成を行います。 |

| SNSマーケティング | Instagram、Facebookなどで、農場の日常、栽培へのこだわり、収穫の様子などを発信し、顧客とのエンゲージメントを高めます。ライブ配信やリール動画も効果的です。 |

| 広告運用 | Google広告やSNS広告を活用し、ターゲット層に合わせた広告を配信することで、サイトへの流入を増やします。 |

| メールマガジン | 顧客リストを構築し、旬の情報の提供、新商品の案内、レシピ紹介などを通じて、リピーター育成を図ります。 |

CSA/契約栽培ビジネスモデルのポイント

CSA(地域支援型農業)や契約栽培は、生産者にとって安定した収入源となり、消費者にとっては安全な農産物を継続的に入手できるメリットがあります。

CSA契約の設計と運営方法

CSAは、消費者が事前に会費を支払うことで、一定期間、農産物の収穫物を定期的に受け取る仕組みです。

| 設計・運営ポイント | 詳細 |

| 会費設定 | 年間会費や月額会費、提供する農産物の量や頻度に応じて設定します。収益性と安定性を考慮した価格設定が重要です。 |

| 提供内容の明確化 | どのような種類の農産物を、どのくらいの量、どのくらいの頻度で提供するかを明確にします。不作時の対応なども事前に取り決めます。 |

| 情報共有とコミュニケーション | 会員向けに、農場の様子、栽培状況、収穫予定などを定期的に発信し、透明性を高めます。SNSやブログ、会報誌などが活用できます。 |

| 会員との交流イベント | 収穫体験、農場見学、交流会などを開催し、会員との絆を深めます。 |

| 配送方法の確立 | 自社配送、宅配便の利用、提携店舗での受け渡しなど、効率的かつ鮮度を保てる配送方法を確立します。 |

定期便モデルの収益改善策

CSAと同様に、定期便モデルも安定収入につながります。

- 品揃えの多様化: 野菜だけでなく、加工品(漬物、ジャムなど)や、提携農家からの果物などを加えることで、顧客満足度を高め、単価アップを図ります。

- 顧客データ分析: 定期便の注文履歴やアンケート結果を分析し、顧客の嗜好を把握。それに基づいて提供内容を改善します。

- アップセル・クロスセル: 定期便の顧客に対し、限定品や高価格帯の商品の案内、関連商品の購入を促すことで、顧客単価の向上を図ります。

- 休眠顧客の掘り起こし: 一度定期便を解約した顧客に対し、再開を促すキャンペーンや、特別なオファーを提供します。

産消提携によるブランディングと顧客コミュニケーション

生産者と消費者が協力し、より良い食の環境を築く「産消提携」は、有機農業のブランディングにおいて非常に有効です。

イベント・体験型プログラム

農場を舞台にしたイベントや体験型プログラムは、顧客との距離を縮め、ブランドへの愛着を深めます。

- 収穫体験: 季節ごとの作物の収穫体験を通じて、農業の楽しさや大変さを共有し、食への理解を深めてもらいます。

- 料理教室: 収穫した野菜を使った料理教室を開催し、有機野菜のおいしさや活用法を伝えます。

- 農場見学・交流会: 普段見ることのできない農場の裏側を見せたり、生産者と直接話せる機会を設けることで、信頼関係を構築します。

- 田植え・稲刈り体験: お米を栽培している場合は、田植えや稲刈り体験を通じて、食育につなげます。

SNS・ウェブ活用法

デジタルツールを活用して、日々の情報発信と顧客とのコミュニケーションを活発に行いましょう。

- 日々の発信: 畑の様子、栽培のこだわり、旬の野菜情報、レシピ、イベント告知などを写真や動画を交えて発信します。

- ライブ配信: 収穫作業の様子や、野菜の選び方、保存方法などをライブで配信し、リアルタイムでの交流を図ります。

- Q&Aセッション: SNSのストーリー機能などを活用し、消費者からの質問に答えるQ&Aセッションを実施することで、疑問解消と信頼構築につなげます。

- ブログ・ニュースレター: より詳細な情報や、生産者の思いを伝える場として、ブログやメールマガジンを活用します。

- インフルエンサーとの連携: 食に関心の高いインフルエンサーと連携し、商品の紹介や農場のPRを行ってもらうことで、認知度向上と新規顧客獲得を図ります。

これらの販路開拓とマーケティング戦略を組み合わせることで、有機農産物の安定的な販売と、持続的な事業成長を実現できるでしょう。

有機農業 技術とスマート農業融合|生産性向上のための最新手法

有機農業は伝統的な知恵と経験に支えられていますが、現代ではスマート農業技術との融合によって、さらなる生産性向上と効率化が期待できます。このセクションでは、有機栽培技術の習得から、スマート農業・省力化機器の導入効果までを詳しく解説します。

栽培技術習得:土壌改良・病害虫対策

有機農業において、土壌の健全性を保ち、病害虫の発生を抑制する栽培技術は最も重要な要素の一つです。

無農薬技術と有機肥料活用

化学合成農薬や化学肥料を使用しない無農薬技術は、有機農業の根幹をなします。

| 無農薬技術 | 有機肥料活用 |

| 輪作:同じ科の作物を連続して栽培せず、異なる科の作物を周期的に栽培することで、特定の病害虫の発生や土壌病害を抑制します。 | 堆肥施用:家畜糞や植物残渣などを発酵させた堆肥を土壌に混ぜ込むことで、土壌の物理性(通気性、保水性、排水性)を改善し、微生物を活性化させます。 |

| 緑肥作物の利用:クローバーやヘアリーベッチ、麦類などを栽培し、土壌にすき込むことで、土壌侵食の防止、雑草抑制、土壌有機物の増加、一部は窒素固定能力を持ちます。 | 米ぬか・油粕の施用:米ぬかや油粕などの有機質肥料は、微生物によって分解されることで、植物に必要な栄養分をゆっくりと供給します。 |

| コンパニオンプランツ:互いに良い影響を与え合う植物を一緒に植えることで、病害虫の忌避や生育促進効果を狙います(例:マリーゴールドとネマトーダ)。 | 魚かす・骨粉の施用:リン酸やカリウムなどの栄養素を供給し、作物の生育を促進します。 |

| 物理的防除:防虫ネットやシルバーマルチシート、粘着シートなどを活用し、物理的に害虫の侵入や付着を防ぎます。 | 微生物資材の活用:有用な微生物を含む資材を施用することで、土壌の微生物バランスを整え、病害抑制や養分吸収を促進します。 |

| 生物的防除:天敵昆虫(テントウムシ、クサカゲロウなど)や微生物農薬を活用し、病害虫の発生を抑制します。 |

病害虫モニタリング手法

病害虫の早期発見と的確な対策は、被害を最小限に抑える上で不可欠です。

- 定期的な巡回と観察: 毎日、圃場を巡回し、作物の生育状況や病害虫の発生状況を注意深く観察します。葉の変色、虫食い跡、虫のフンなど、異変がないかを確認します。

- フェロモントラップの設置: 特定の害虫を誘引するフェロモントラップを設置し、発生状況をモニタリングします。

- 粘着トラップの設置: 黄色や青色の粘着シートを設置し、飛来する害虫を捕獲することで、発生状況や種類を把握します。

- 記録とデータ分析: モニタリング結果を詳細に記録し、発生時期、種類、被害状況などをデータとして蓄積します。これにより、翌年以降の対策に活かすことができます。

- 専門機関との連携: 地域農業指導センターや病害虫防除所など、専門機関と連携し、病害虫の診断や対策のアドバイスを受けることも有効です。

スマート農業・省力化機器の導入効果

スマート農業技術は、有機農業における生産性向上と省力化に大きく貢献します。

IoTセンサー導入事例

IoT(Internet of Things)センサーは、圃場の様々なデータをリアルタイムで収集し、栽培管理の最適化に役立ちます。

| IoTセンサー導入事例 | 導入効果 |

| 土壌センサー | 土壌水分量、地温、EC値(電気伝導度)などをリアルタイムで計測。 |

| 環境センサー | 気温、湿度、日射量、CO2濃度などを計測。特に施設栽培で有効。 |

| 生育センサー | 作物の大きさ、葉の枚数、色などを画像解析で計測。 |

| 気象センサー | 降水量、風速、風向などを計測。 |

| 水管理システム | 土壌水分センサーと連動し、自動で灌水を行う。 |

これらのセンサーから得られたデータは、スマートフォンやPCでいつでも確認できるため、経験や勘に頼らず、データに基づいた科学的な栽培管理が可能になります。

自動化機器によるコスト削減

自動化機器の導入は、人件費削減や作業効率向上に直結します。

| 自動化機器 | 導入効果 |

| 自動走行トラクター | GPS誘導により、自動で耕うんや播種、除草などの作業を行う。 |

| 自動収穫ロボット | AIと画像認識技術で熟度を判断し、自動で収穫作業を行う。 |

| 選果・袋詰めロボット | 収穫された農産物を自動で選別し、袋詰めまで行う。 |

| ドローンによる病害虫診断・農薬散布 | ドローンで圃場を撮影し、AIで病害虫の発生を診断。指定された箇所にピンポイントで農薬散布を行う。 |

| ロボットによる除草 | AIと画像認識で雑草を識別し、物理的に除草作業を行うロボット。 |

これらのスマート農業技術や自動化機器の導入は、初期投資が必要ですが、長期的に見れば人件費の削減、生産性の向上、品質の安定、そしてデータに基づいた精密な農業経営を可能にし、有機農業事業の競争力を高めることにつながります。

有機農業 事業課題と失敗事例対策|人材不足・コスト高・流通リスクを乗り越える

有機農業は持続可能性の観点から注目される一方で、事業運営には特有の課題が伴います。このセクションでは、有機農業事業が直面する主な課題を整理し、特に人材不足、コスト高、流通リスクに対する具体的な解決策と、過去の失敗事例から学ぶリスク管理のノウハウを詳しく解説します。

有機農業 事業 課題の全体像

有機農業事業は、一般的な農業経営に加えて、有機栽培特有の課題を抱えています。

主な5大課題の整理

有機農業事業における主な課題は以下の5つに集約されます。

- 高い生産コスト: 有機肥料や手作業による除草・病害虫対策のため、慣行農法に比べて資材費や人件費が増加しやすい。

- 収量の不安定さ: 化学合成農薬を使用しないため、病害虫や天候不順の影響を受けやすく、収量や品質が不安定になるリスクがある。

- 販路確保の難しさ: 有機農産物はまだ生産量が少ないため、安定した販路を確保するまでに時間と労力がかかる場合がある。

- 人材不足: 有機農業の専門知識を持つ人材が少なく、経験者の確保や育成が難しい。

- 情報・技術不足: 有機栽培に関する実践的な情報や最新技術が不足している場合がある。

課題優先度の見極め方

これらの課題は事業の段階や規模によって優先度が異なります。

| 事業段階 | 優先的に取り組むべき課題 |

| 新規参入・立ち上げ期 | 1. 高い生産コスト:初期投資や運転資金の確保、補助金活用。 3. 販路確保の難しさ:特定のターゲット層への直販、契約栽培の検討。 5. 情報・技術不足:研修参加、経験者からの学び。 |

| 事業拡大期 | 2. 収量の不安定さ:スマート農業導入、土壌改良、病害虫対策の強化。 4. 人材不足:採用戦略の見直し、研修制度の充実。 3. 販路確保の難しさ:ECサイト、生協、加工品への展開。 |

| 安定期 | 1. 高い生産コスト:効率化、コスト削減の継続。 4. 人材不足:従業員満足度向上、福利厚生の充実、キャリアパスの提示。 |

自身の事業の現状と目標に合わせて、最も喫緊の課題から優先的に解決策を講じましょう。

人材募集・育成で人手不足を解消

有機農業の担い手不足は深刻な問題です。効果的な採用戦略と育成プログラムで、優秀な人材を確保しましょう。

採用チャネルとメリット訴求

多様な採用チャネルを活用し、有機農業の魅力を最大限に訴求することが重要です。

| 採用チャネル | メリット訴求ポイント |

| 農業系求人サイト | 有機農業への関心が高い人材が多く集まる。 |

| ハローワーク・自治体の就農相談窓口 | 地元で就職先を探している人や、就農を検討している人が利用。 |

| SNS・ブログ | 農場の日常や有機農業へのこだわりを発信し、共感してくれる層にアプローチ。 |

| 農業大学・専門学校 | 農業を専門的に学んだ学生や卒業生にアプローチ。 |

| 農業体験・インターンシップ | 短期的に農作業を体験してもらうことで、適性を見極め、ミスマッチを防ぐ。 |

| リファラル採用(紹介) | 既存の従業員からの紹介。 |

研修プログラム設計

採用した人材を育成し、定着させるためには、体系的な研修プログラムが不可欠です。

- OJT(On-the-Job Training): 実際の作業を通じて、栽培技術や機械操作などを習得させます。経験豊富な先輩がマンツーマンで指導することが重要です。

- OFF-JT(Off-the-Job Training): 外部の農業研修機関やセミナー、オンライン講座などを活用し、有機農業の理論や専門知識を体系的に学習させます。

- 定期的な面談とフィードバック: 定期的に面談の機会を設け、個人のスキルアップやキャリアプランについて話し合い、モチベーションを維持します。

- 資格取得支援: 有機JAS管理責任者など、有機農業に関連する資格取得を支援することで、従業員のスキルアップとモチベーション向上を図ります。

- 農業経営に関する研修: 将来の幹部候補には、農業経営に関する知識(財務、マーケティング、人材管理など)を習得させる研修を提供します。

コスト削減と効率化の実践策

生産コストの削減と作業の効率化は、有機農業事業の収益性を高める上で常に意識すべき点です。

原価管理システムの導入

| 導入項目 | メリット |

| 詳細な費用の把握 | 種苗費、肥料費、人件費、光熱費など、各費目を詳細に記録・分析することで、どこにコストがかかっているかを明確にします。 |

| 作物ごとの採算管理 | 各作物の生産にかかった費用と売上を比較し、どの作物が利益を生み出しているかを把握することで、作付計画の最適化に役立てます。 |

| コスト削減ポイントの特定 | データに基づいて無駄なコストを特定し、削減策を検討します。例えば、肥料の適正使用量を見直したり、機械の稼働時間を最適化したりします。 |

| 予算と実績の比較 | 事前に設定した予算と実際の費用を比較することで、予算管理の精度を高め、経営の安定化を図ります。 |

シェアリングエコノミー活用

高額な農業機械を自社で購入する代わりに、シェアリングエコノミーを活用することでコストを削減できます。

- 農機シェアリングサービス: 高価なトラクターやコンバインなどを、複数の農家で共同利用するサービスです。初期投資を抑え、維持管理費も分担できます。

- 共同利用施設: 選果場や貯蔵庫、加工施設などを地域の複数の農家で共同利用することで、それぞれの負担を軽減します。

- 人材シェアリング: 繁忙期に短期的な人手を確保するため、農業人材のマッチングサービスや、地域内の農家間での人手の融通を検討します。

- 情報・ノウハウの共有: 地域内の有機農家間で、栽培技術や販路開拓のノウハウを共有することで、互いの事業成長を支援します。

失敗事例に学ぶリスク管理

過去の失敗事例から学ぶことで、同様のリスクを回避し、事業の安定化を図ることができます。

事例紹介:よくある失敗パターン

| 失敗パターン | 具体例 | 学びと対策 |

| 計画性の欠如 | 補助金頼みで計画を立てず、資金が底をつき事業継続が困難になった。 | 補助金だけに頼らず、自己資金や融資も組み合わせた綿密な資金計画が必須。 |

| 販路確保の失敗 | 生産はできたものの、販売先が見つからず、大量の廃棄が発生した。 | 生産計画と並行して、販売戦略を初期段階から具体的に立て、複数の販路を確保する。 |

| 栽培技術不足 | 有機栽培の知識・経験が不足しており、病害虫の発生や収量不足で経営が悪化した。 | 研修への積極的な参加、経験豊富な農家からの指導、スマート農業の導入で技術力を補強。 |

| 労働力不足 | 繁忙期に人手が足りず、作業が滞り、収穫遅れや品質低下を招いた。 | 採用戦略の見直し、人材育成、スマート農業による省力化、外部人材の活用。 |

| コスト管理の甘さ | 費用対効果を考えずに機械や資材を導入し、借入金が増大した。 | 費用対効果を常に意識し、原価管理システムを導入してコストを「見える化」する。 |

再発防止策とモニタリング

失敗から学び、再発防止策を講じることが重要です。

- 定期的な事業計画の見直し: 半年〜1年に一度、事業計画を見直し、現状との乖離がないか、新たなリスク要因がないかを確認します。

- KPIのモニタリング: 設定したKPIを定期的に確認し、目標達成状況を把握します。目標未達の場合は、原因分析と改善策を速やかに実行します。

- 情報収集の継続: 市場動向、政策変更、技術革新など、常に最新情報を収集し、事業に反映させます。

- リスクヘッジ: 万が一の事態に備え、農業共済への加入や、複数販路の確保、代替資材の検討など、リスクヘッジ策を講じます。

- 専門家との連携: 農業経営コンサルタントや税理士など、外部の専門家と定期的に連携し、客観的な視点からのアドバイスを受けます。

これらの課題対策とリスク管理を徹底することで、有機農業事業の持続的な成長と安定した経営を実現できるでしょう。

有機農業 成功事例&地域連携|オーガニックビレッジ・SDGs効果で地域活性化

有機農業は単なる生産活動に留まらず、地域全体を活性化させる大きな可能性を秘めています。このセクションでは、国内外の有機農業成功事例からビジネスモデルの共通点を学び、オーガニックビレッジに代表される地域連携の取り組み、そしてSDGs効果による地域活性化と消費者理解促進のポイントを詳しく解説します。

有機農業 事例 成功に学ぶビジネスモデル

成功している有機農業事業者は、それぞれ独自の強みを活かしながらも、共通の成功要因を持っています。

小規模事例から法人事例まで

様々な規模の成功事例から、自身の事業に活かせるヒントを見つけましょう。

| 規模 | 事例の特徴 | 成功要因の共通点 |

| 小規模農家 (夫婦2人など) | 特定の野菜に特化、直売や個人向け宅配、SNS活用でファンを増やす。加工品で付加価値向上。 | ・ターゲット顧客の明確化と密なコミュニケーション ・独自性のある商品やストーリー ・高単価販売への努力(品質、ブランド、サービス) ・コスト管理と身の丈にあった経営 |

| 中規模農家 (従業員数名) | 複数品目栽培、直売所・ECに加え、レストランや学校給食への卸販売。地域イベントへの積極参加。 | ・複数販路の確保によるリスク分散と売上安定化 ・従業員の育成と組織的な生産体制 ・地域社会との連携強化 ・持続可能な栽培技術の確立 |

| 大規模法人 (数十人規模) | 大規模施設栽培、加工施設併設、海外輸出、アグリツーリズム展開。資本力と組織力を活かす。 | ・明確な事業戦略とビジョン ・先進技術(スマート農業)の積極導入 ・多角化による収益源の多様化 ・強固なサプライチェーン構築と品質管理 ・企業としての社会貢献活動(SDGs)への積極的な取り組み |

成功要因の共通点分析

これらの成功事例には、共通するいくつかの要因があります。

- 明確なビジョンと情熱: 有機農業にかける強い思いと、社会貢献への意識が事業を推進する原動力となる。

- 土壌と環境への深い理解: 有機栽培の基本である土壌の健全化と環境保全への継続的な努力。

- 高品質な農産物の生産: 美味しさや安全性にこだわり、消費者に選ばれる農産物を作り続ける。

- 多様な販路の開拓と顧客関係構築: 直販、EC、契約栽培など複数の販路を組み合わせ、顧客との信頼関係を築く。

- 情報発信とブランディング: 有機農業の価値、生産者のストーリー、農場の魅力を積極的に発信し、ブランド力を高める。

- 経営感覚とリスク管理: 収支計画の策定、コスト管理、人材育成、補助金活用など、事業としての側面を重視する。

- 地域との連携: 地域住民、行政、他産業との協働を通じて、事業を地域に根付かせる。

地域連携事例:オーガニックビレッジの取り組み

「オーガニックビレッジ」は、地域ぐるみで有機農業を推進し、地域活性化を目指す先進的な取り組みです。

地域ぐるみの生産体制構築

オーガニックビレッジでは、地域全体で有機農業を盛り上げるための多様な取り組みが行われています。

| 取り組み内容 | 効果 |

| 有機農業推進計画の策定 | 市町村が有機農業推進計画を策定し、数値目標や具体策を明示。 |

| 新規就農者支援 | 有機農業を志す人への研修、農地の斡旋、移住支援など。 |

| 有機JAS認証取得支援 | 認証取得費用の補助や、認証機関との連携サポート。 |

| 有機資材供給体制の構築 | 地域で有機肥料を製造・供給する仕組みや、資材の共同購入など。 |

| 共同選果場・加工施設の整備 | 地域の有機農産物を効率的に選果・加工できる施設の整備。 |

地域資源活用のヒント

オーガニックビレッジの取り組みは、地域の様々な資源を活用することで、さらに発展します。

- 遊休農地の活用: 耕作放棄地を有機農地として再生し、生産力を高めるとともに景観保全に貢献します。

- 未利用資源の活用: 地域で発生する食品残渣や家畜糞などを堆肥として活用し、資源の循環を図ります。

- 地域ブランドの確立: 地域特産の有機農産物を開発し、ブランド化することで、地域全体の知名度向上と観光振興につなげます。

- 観光との連携: アグリツーリズムやグリーンツーリズムと連携し、農場体験や収穫体験などを提供することで、交流人口を増やし、地域経済を活性化させます。

- 教育機関との連携: 小中学校の給食への有機農産物の供給や、食育プログラムの実施を通じて、次世代の食と環境への意識を高めます。

SDGs効果と生物多様性向上

有機農業は、SDGs(持続可能な開発目標)の達成に大きく貢献し、生物多様性の向上にも寄与します。

環境・社会・経済へのインパクト

有機農業は、環境だけでなく、社会や経済にも良い影響を与えます。

| インパクトの側面 | 具体的な貢献 | SDGs目標 |

| 環境 | 土壌の健全化、水質保全、温室効果ガス排出削減、生物多様性保全。 | 目標2(飢餓をゼロに)、目標6(安全な水とトイレを世界中に)、目標13(気候変動に具体的な対策を)、目標15(陸の豊かさも守ろう) |

| 社会 | 食の安全・安心の提供、地域コミュニティの活性化、新規就農者の創出、地域雇用の創出、食育の推進。 | 目標2(飢餓をゼロに)、目標4(質の高い教育をみんなに)、目標8(働きがいも経済成長も)、目標11(住み続けられるまちづくりを) |

| 経済 | 高付加価値農産物の生産、地域経済の活性化、新たなビジネスチャンスの創出。 | 目標8(働きがいも経済成長も)、目標9(産業と技術革新の基盤をつくろう)、目標12(つくる責任 つかう責任) |

消費者理解促進のポイント

有機農業の価値を消費者に理解してもらうための情報発信は非常に重要です。

- 「見える化」の推進: 生産過程(土壌の状態、栽培方法、使用資材など)を積極的に公開し、透明性を高めます。ウェブサイトやSNSで写真や動画を効果的に活用します。

- ストーリーテリング: 有機農業を始めたきっかけ、栽培へのこだわり、苦労話、喜びなど、生産者のストーリーを伝えることで、消費者の共感を呼びます。

- 体験と交流の機会提供: 収穫体験、農場見学、料理教室など、消費者が実際に農場を訪れて体験し、生産者と交流できる機会を設けます。

- 情報発信の多様化: ブログ、SNS、メールマガジン、パンフレット、イベントなど、様々なチャネルで有機農業のメリットやSDGsへの貢献を分かりやすく伝えます。

- 子ども向けの教育プログラム: 学校と連携し、子どもたちが有機農業や食について学べる機会を提供することで、次世代の有機農業理解者を育てます。

これらの地域連携とSDGsへの取り組みは、有機農業事業の経済的成功だけでなく、社会的な価値を高め、持続可能な発展に貢献するでしょう。

有機農業兼業・副業&輸出ビジネス|多角的展開で収益アップ

有機農業の事業を安定させ、さらなる収益アップを目指すなら、多角的な展開も視野に入れるべきです。このセクションでは、兼業・副業としての有機農業の始め方、有機農産物の輸出ビジネスの可能性と課題、そして専門機関との連携による事業強化について詳しく解説します。

兼業・副業としての有機農業の始め方

都市に住みながら週末だけ農業をする「週末農家」や、本業の傍ら農業を行う「兼業農家」として有機農業を始める方も増えています。

兼業農家の時間管理術

兼業農家として有機農業を成功させるには、限られた時間を有効に使う工夫が必要です。

- 作業の優先順位付け: 最も重要で緊急性の高い作業から優先的に行い、効率を重視します。

- 作業の分散と分業: 家族や友人の協力を得る、または地域の農作業手伝いサービスなどを活用し、作業を分散・分業します。

- スマート農業技術の導入: 自動灌水システムやIoTセンサーなどを導入することで、日常の管理作業を省力化し、時間を節約します。

- 作物の選定: 管理に手間がかかりすぎない作物や、比較的病害虫の被害を受けにくい作物を選定します。

- 短時間でできる作業のリストアップ: 隙間時間でできる作業(例えば、種まき、簡単な除草など)をリストアップし、効率的に進めます。

収益シミュレーション比較

兼業・副業としての有機農業は、本格的な専業農家とは異なる収益モデルを想定する必要があります。

| 項目 | 専業農家(例) | 兼業・副業農家(例) |

| 作付面積 | 1ha以上 | 100坪〜1,000坪程度(小規模) |

| 初期投資 | 高額(土地購入、大型機械など) | 低額〜中額(家庭菜園レベルからスタート、小型機械) |

| 主な収入源 | 農産物販売による農業所得が主 | 農産物販売(少量)+本業の給与所得 |

| 収益目標 | 数百万円〜数千万円/年 | 数万円〜数十万円/年(副収入、趣味の延長) |

| リスク | 自然災害、市場価格変動、病害虫、人件費高騰など | 自然災害、病害虫(収益全体への影響は限定的) |

| 時間的制約 | 基本的にフルタイム | 限られた時間(週末、早朝・夜間など) |

兼業・副業の場合、収益は限定的になる傾向がありますが、初期投資を抑え、リスクを分散しながら有機農業に挑戦できるメリットがあります。

有機農業 輸出ビジネスの可能性と課題

日本の有機農産物は、海外の健康志向層や富裕層に高く評価される可能性を秘めています。

輸出手続きの流れとコスト

有機農産物を輸出するには、通常の輸出に加えて、有機に関する特別な手続きが必要です。

| 手続きの流れ | 必要なコスト(例) |

| 1. 輸出先の市場調査 | 輸出先のニーズ、輸入規制、競合状況などを調査。 |

| 2. 有機認証の確認 | 輸出先の国で認められている有機認証(例:USDA Organic、EU Organicなど)を取得する必要があるか確認。日本の有機JAS認証が認められない場合、追加で認証取得が必要になることも。 |

| 3. 輸出入規制の確認 | 輸出先の植物検疫、食品衛生、残留農薬基準など、詳細な規制を確認。 |

| 4. 貿易条件・契約締結 | 価格、支払い条件、輸送方法、保険などを明確にした契約を締結。 |

| 5. 輸送・通関手配 | 冷蔵・冷凍輸送が必要な場合は、適切な輸送業者を手配。輸出入通関手続きを行う。 |

| 6. 現地での流通・販売 | 輸出先の現地の輸入業者、卸売業者、小売業者と連携し、販売戦略を実行。 |

海外市場調査のポイント

輸出ビジネスを成功させるためには、徹底した海外市場調査が不可欠です。

- ターゲット国の選定: 日本の有機農産物に対する需要が高い国や、輸入規制が比較的緩やかな国を選定します。

- 消費者の嗜好と購買力: ターゲット国の消費者がどのような有機農産物を好み、どのくらいの価格帯なら購入するかを調査します。

- 流通チャネル: スーパーマーケット、オーガニックスーパー、高級レストラン、ECサイトなど、どのような流通チャネルが有力かを探ります。

- 競合分析: 現地の有機農産物生産者や、他国からの輸入業者と競合製品の価格、品質、ブランドなどを分析します。

- 貿易慣習と商習慣: 輸出先の国の貿易慣習や商習慣を理解し、現地のビジネスパートナーとの良好な関係を築きます。

コンサルティング・研究機関との連携

有機農業事業の課題解決や新たな事業展開には、外部の専門家の知見を活用することも有効です。

専門家派遣サービスの活用

国や自治体、農業団体などが提供する専門家派遣サービスを活用することで、経営改善や技術指導を受けられます。

- 農業経営コンサルタント: 事業計画の策定、資金調達、販路開拓、コスト管理など、経営全般に関するアドバイス。

- 有機栽培技術専門家: 土壌改良、病害虫対策、品種選定など、有機栽培に関する専門的な技術指導。

- 流通・マーケティング専門家: ECサイト構築、SNSマーケティング、ブランド戦略など、販売促進に関するアドバイス。

- 税理士・社会保険労務士: 法人設立、税務、労務管理など、専門的な手続きに関する支援。

共同研究プロジェクト事例

大学や研究機関との共同研究は、新たな栽培技術の開発や、機能性作物の研究など、事業のイノベーションにつながります。

| 共同研究プロジェクト例 | 期待される効果 |

| 土壌微生物の多様性に関する研究 | 有機栽培における土壌微生物の役割を解明し、より効果的な土壌改良方法を開発。 |

| 病害虫抵抗性品種の開発 | 有機栽培に適した病害虫に強い新品種を開発。 |

| 機能性成分の分析と評価 | 有機農産物に含まれる機能性成分を分析し、その健康効果を科学的に証明。 |

| スマート農業技術の実証研究 | 最新のIoTセンサーやロボットなどを有機農業に応用する実証実験。 |

これらの多角的な展開と外部連携を積極的に行うことで、有機農業事業の可能性をさらに広げ、持続的な成長を実現できるでしょう。

素敵な未来を手に入れるために有機農業事業のコツを意識して、事業化ステップを駆け上がろう!

有機農業事業は、持続可能な社会への貢献と、健康志向の高まりに応える魅力的なビジネスです。この記事では、事業の始め方から成功の秘訣まで、多岐にわたる情報をお伝えしました。

今すぐ始めるべきアクションリスト

成功への第一歩として、以下の行動を今すぐ始めてみましょう。

- 情報収集の継続: 農林水産省や各自治体のウェブサイトで、最新の補助金や研修情報を確認しましょう。

- 有機農業の知識習得: 有機農業に関する書籍を読み、オンラインセミナーや研修会に参加して、基礎知識を身につけましょう。

- 具体的な事業計画の策定: どのような作物をどれくらい栽培し、どのように販売するか、初期費用や運転資金はどのくらい必要か、具体的な数字を入れて計画を立てましょう。

- 有機農家への訪問・相談: 実際に有機農業を営んでいる先輩農家を訪ね、話を聞くことで、実践的な知識や課題解決のヒントが得られます。

成功へのロードマップ振り返り

有機農業事業の成功には、以下のロードマップを意識して進めることが重要です。

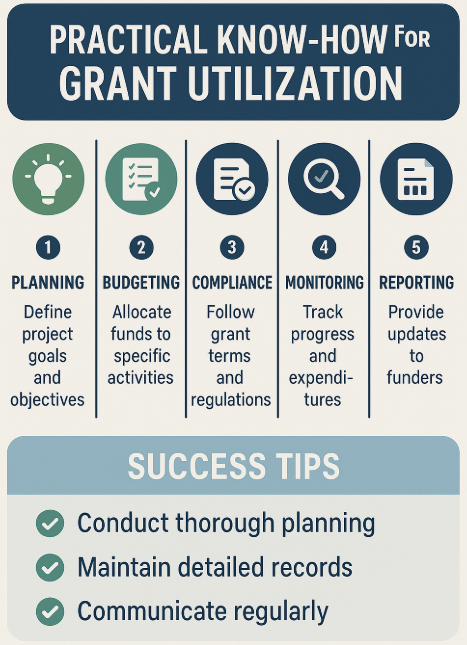

- 事業計画の策定: 市場調査、ターゲット設定、収支計画を明確にする。

- 資金調達と補助金活用: 国や自治体の支援策を最大限に活用し、必要な資金を確保する。

- 栽培技術の習得と土壌づくり: 有機栽培の基礎を学び、健全な土壌を育む。

- 有機JAS認証の取得: 消費者の信頼を得るための重要なステップを踏む。

- 多様な販路の開拓: 直売所、EC、CSA、生協など、自身の事業に合った販路を構築する。

- 効率化と生産性向上: スマート農業技術の導入や作業フローの見直しで、収益性を高める。

- 人材育成とチームビルディング: 優秀な人材を確保し、長く働ける環境を作る。

- 地域との連携と社会貢献: オーガニックビレッジの取り組みやSDGsへの貢献を通じて、事業の価値を高める。

研修・補助金申請・販路構築の次の一手

- 研修: 最寄りの農業大学校や農業指導センター、または民間の有機農業研修機関に問い合わせ、実践的な研修プログラムに参加しましょう。

- 補助金申請: 自身の事業計画に合致する補助金を見つけ、申請書類の作成に取り掛かりましょう。必要であれば、農業経営コンサルタントや行政書士に相談するのも良いでしょう。

- 販路構築: まずは小規模な直売やECサイトでの試験販売から始め、顧客の反応を見ながら徐々に販路を拡大していきましょう。地元のファーマーズマーケットへの出店や、友人・知人への販売から始めるのも良い方法です。

有機農業は、これからの社会にとって不可欠な産業です。適切な知識と情熱をもって取り組めば、必ず素敵な未来を手にすることができます。あなたの有機農業事業の挑戦を心から応援しています!

この情報が、あなたの有機農業事業への第一歩となることを願っています。他に知りたい情報はありますか?

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。