「有機農業は環境に良いけれど、本当に儲かるの?」

もしあなたが今、そう感じているなら、その悩みは有機農業に携わる多くの人々が抱える共通の課題です。

化学肥料や農薬に頼らない分、手間もコストもかかり、安定した収益を確保するのは簡単ではありませんよね。高品質な農産物を作っても、それが適正な価格で評価されず、販路拡大に頭を悩ませることもあるかもしれません。

しかし、ご安心ください。本記事は、そうした有機農業の「収益性」に関する課題を解決するための完全ガイドです。

この記事を読めば、あなたの有機農産物に高付加価値を生み出し、収益を最大化するための具体的な戦略がわかります。

- 有機JAS認証の活用法

- 効果的なブランド化とストーリーテリング

- 6次産業化や加工品開発の成功事例

- スマート農業による生産性向上

- 実践的な価格設定と販路開拓

など、明日からすぐに実践できるノウハウを網羅的に解説します。これらの知識を身につけることで、あなたの有機農業は持続可能な高収益モデルへと進化し、未来への展望が開けるでしょう。

反対に、これらの戦略を知らないままでは、せっかくの有機農産物の価値が市場で埋もれてしまい、価格競争に巻き込まれ続ける可能性があります。結果として、経営は厳しさを増し、持続的な農業経営が困難になるかもしれません。

目次

有機農業 付加価値向上の基本と必要性

有機農業で収益を最大化するには、単に有機農産物を生産するだけでなく、その付加価値を高めることが不可欠です。消費者ニーズの変化や市場の動向を捉え、自社の強みを明確にすることで、持続可能な経営を実現できます。

有機農業で付加価値を高めることは、市場での競争力を高め、消費者からの信頼を得る上で重要です。この項目を読むと、有機農業における付加価値の重要性や、それを高めるための基本的な考え方を理解できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、慣行農業との差別化が難しくなり、価格競争に巻き込まれるリスクが高まるため、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

有機農業の現状と市場課題

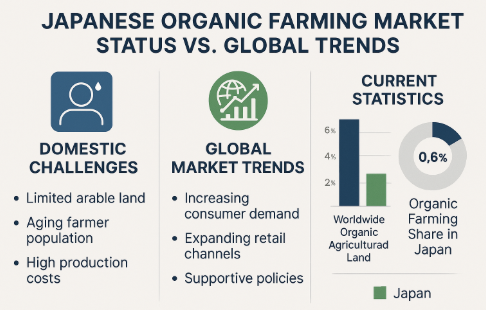

国内の有機農業は、市場規模の拡大傾向にあるものの、生産者数や作付面積はまだ少なく、海外と比較しても普及が遅れているのが現状です。

日本の有機農業は、化学肥料や農薬を使用しない栽培方法に対する消費者の関心が高まる一方で、生産者の高齢化や労働力不足、収益性の課題など、多くの問題を抱えています。また、有機JAS認証の取得には手間やコストがかかるという認識も、普及を妨げる要因の一つとなっています。

国内外の有機農業市場動向を見ると、世界的にオーガニック食品の需要は年々増加しており、特に欧米ではスーパーマーケットのオーガニックコーナーが充実しています。一方、日本ではまだ専門性の高い店舗やオンラインショップが中心で、一般のスーパーでの取り扱いは限定的です。慣行農業との差別化ポイントとしては、安全・安心への配慮、環境負荷の低減、そして生産者のこだわりや物語性が挙げられます。これらの要素を消費者に明確に伝えることが、付加価値向上の第一歩となります。

有機農業の普及と市場拡大のためには、生産者が付加価値を高め、適切な価格で販売できる仕組みを構築することが急務です。

付加価値の多面的定義

有機農業における付加価値は、単なる機能的価値に留まらず、消費者の感情や倫理観に訴えかける多面的な要素から構成されます。

消費者は、有機農産物に対して安全・安心だけでなく、環境への配慮や地域社会への貢献といった非物質的な価値も重視する傾向にあります。これらの価値を明確に提示することで、競合との差別化を図り、より高い価格設定を可能にします。

付加価値の多面的定義は以下の要素に分類されます。

| 価値の種類 | 意味 |

| 安全・安心価値 | 化学農薬や化学肥料を使用しないことによる健康への配慮、トレーサビリティの明確化。 |

| 環境・地域貢献価値 | 土壌改善や生物多様性保全への貢献、地域の活性化、地産地消の推進。 |

| 生産者ストーリー価値 | 生産者のこだわり、栽培方法への情熱、農場の歴史など、商品に込められた物語。 |

| 希少性・限定性価値 | 特定の地域でしか生産できない品種、収穫量が限られている季節限定品など。 |

これらの多面的な価値を意識し、消費者に響く形で伝えることが、有機農産物の魅力を最大限に引き出す鍵となります。

消費者ニーズの変化と市場規模

健康志向やエシカル消費のトレンドが加速する中で、オーガニック市場は世界的に成長を続けており、消費者の有機農産物に対するニーズは多様化しています。

消費者は単に「食べ物」としてだけでなく、「どのような過程を経て生産されたか」「社会や環境にどのような影響を与えるか」といった点にも関心を持つようになりました。この変化が、有機農産物への需要を高める要因となっています。

国際貿易開発機関(UNCTAD)の発表によると、世界の有機食品市場は2019年には約1,060億ユーロ(約13兆7,800億円)に達し、今後も成長が見込まれています[1]。日本ではまだ規模は小さいものの、健康意識の高まりやSDGsへの関心の浸透により、オーガニック市場も徐々に拡大しています。消費者は、単に安全・安心な食品を求めるだけでなく、「環境に優しい」「社会貢献につながる」といったエシカル消費の視点も重視するようになっています。

変化する消費者ニーズを的確に捉え、オーガニック市場の成長に乗じることで、有機農業はさらなる発展を遂げられるでしょう。

有機農業 付加価値向上の具体的手法

有機農業で高付加価値を生み出すためには、具体的な戦略を立てて実行することが重要です。単に「有機」であるというだけでなく、独自の魅力を創出し、それを消費者に効果的に伝える必要があります。

この項目では、有機農業における付加価値を向上させるための具体的な手法について解説します。この項目を読むことで、あなたの有機農産物を市場で差別化し、より高い収益を得るための実践的なアイデアを得られます。反対に、ここで解説する手法を理解しないままでは、有機農業の強みを最大限に活かせず、価格競争に陥ってしまう可能性があるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

ブランド化×ストーリーテリング

有機農産物のブランド化とストーリーテリングは、消費者との感情的なつながりを生み出し、商品の付加価値を飛躍的に高める強力な手法です。

単なる農産物ではなく、生産者の想いや栽培へのこだわり、地域との繋がりといった物語を伝えることで、消費者は商品に対して特別な価値を感じるようになります。これにより、競合との差別化を図り、リピーターの獲得にも繋がります。

顧客価値を創出する物語の構築では、以下のような要素を盛り込むと効果的です。

| 項目 | ポイント |

| 生産者の紹介 | どのような人物が、どのような想いで作っているのか。 |

| 農場の歴史 | 農場がどのように始まり、どのような歴史を歩んできたのか。 |

| 栽培方法のこだわり | 有機栽培における独自の工夫や苦労、努力。 |

| 地域とのつながり | 地域環境や文化への配慮、地域住民との交流。 |

| 商品への想い | 消費者にどのような価値を提供したいのか。 |

これらの物語をSNSや動画を活用して発信することで、より多くの消費者に届けることができます。例えば、栽培過程の動画を定期的にアップしたり、収穫体験の様子をライブ配信したりすることで、消費者は生産過程を身近に感じ、商品への愛着を深めるでしょう。

あなたの有機農産物の背景にある「物語」を積極的に発信し、消費者の心に響くブランドを構築しましょう。

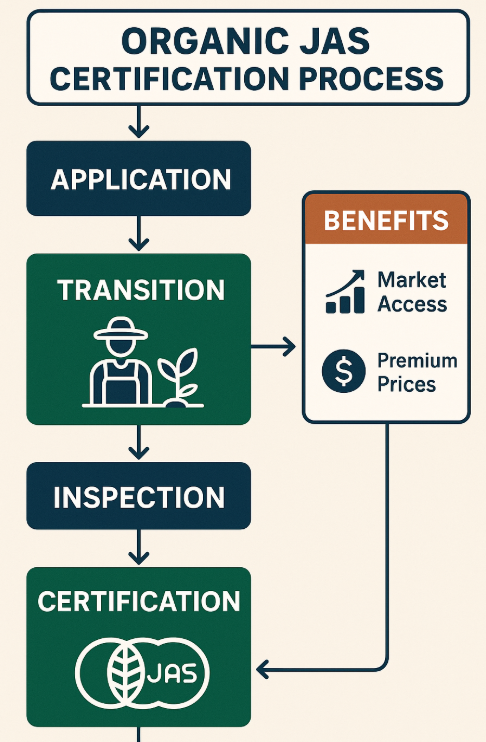

オーガニック認証・有機JAS取得活用

有機JAS認証の取得は、有機農産物の安全・安心を公的に証明し、消費者からの信頼を獲得する上で極めて有効な手段です。

消費者は、有機農産物に対して高い安全性や品質を期待しています。有機JASマークは、国が定めた厳しい基準をクリアした証であり、消費者が安心して商品を選ぶための重要な判断材料となります。

有機JAS認証取得プロセスの概要は以下の通りです。

| ステップ | 内容 |

| 情報収集・学習 | 有機JASの基準や申請手続きについて情報収集。 |

| 生産行程管理者の認定 | 有機農業の生産行程を管理する体制を整備し、認定を受ける。 |

| 登録認証機関の選定 | 信頼できる登録認証機関を選び、契約する。 |

| 申請書類の作成・提出 | 栽培計画書、ほ場台帳などの必要書類を作成し提出。 |

| 実地検査 | 登録認証機関によるほ場や施設の現地調査。 |

| 認定取得 | 審査に合格すれば、有機JAS認定を取得し、マークを使用可能になる。 |

有機JASマークを商品パッケージやプロモーションに活用することで、価格訴求力を高め、競合との差別化を図ることができます。例えば、スーパーマーケットの棚で有機JASマークが付いていることで、消費者は迷わずその商品を選ぶ可能性が高まります。

参考:有機食品の検査認証制度(有機JAS)|農林水産省

有機JAS認証は、あなたの有機農産物の付加価値を客観的に裏付ける強力なツールです。取得を検討し、その優位性を積極的にアピールしましょう。

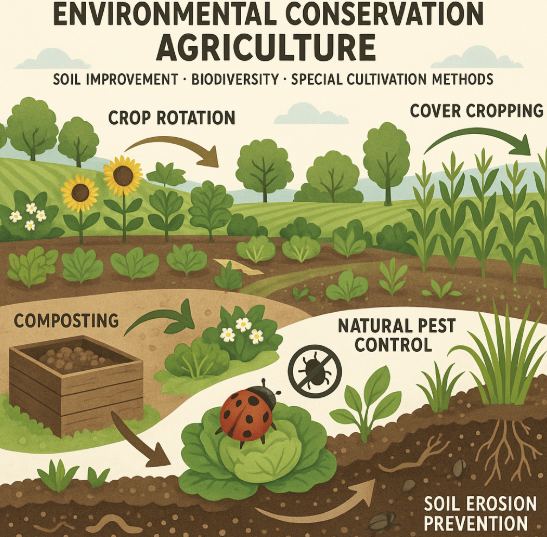

環境保全型農業×特別栽培

環境保全型農業や特別栽培に取り組むことは、商品の希少性や社会的価値を高め、付加価値向上に大きく貢献します。

土壌改善技術や生物多様性保全の実践は、単に高品質な農産物を生産するだけでなく、地球環境への貢献という新たな価値を生み出します。これは、環境意識の高い消費者層に強く響くアピールポイントとなります。

土壌改善技術と希少性演出では、以下のような取り組みが考えられます。

| 取り組み | 具体例 | 希少性演出 |

| 堆肥の活用 | 自家製堆肥や地域の有機資源を積極的に利用。 | 健全な土壌が生み出す、風味豊かな作物。 |

| 緑肥の導入 | 土壌の肥沃化や雑草抑制のための緑肥作物栽培。 | 土壌微生物が活性化する、生命力あふれる作物。 |

| 輪作体系の確立 | 同じ作物を連続して作らず、土壌病害の抑制と地力維持。 | 計画的な栽培が生み出す、安定した高品質作物。 |

また、生物多様性保全の実践としては、農場周辺にビオトープを設けたり、益虫の生息環境を整備したりすることが挙げられます。これにより、農薬に頼らない病害虫防除が可能となり、より自然に近い栽培を実現できます。

環境保全型農業や特別栽培の取り組みを積極的に情報発信し、あなたの農産物が持つ独自の環境価値を消費者に伝えましょう。

有機農業 ブランド化で差別化する方法

有機農業において、単に「有機であること」だけでは差別化が難しい時代です。消費者に選ばれ続けるためには、強力なブランドを構築し、あなたの農産物にしかない魅力を伝えることが不可欠です。

この項目では、有機農業におけるブランド化とストーリーテリングを通じて、競合との差別化を図る具体的な方法を解説します。この項目を読むことで、あなたの有機農産物が市場で唯一無二の存在として認識され、持続的な収益向上に繋がるヒントを得られます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、あなたの農産物が「数ある有機農産物の一つ」として埋もれてしまい、価格競争に巻き込まれる可能性があるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

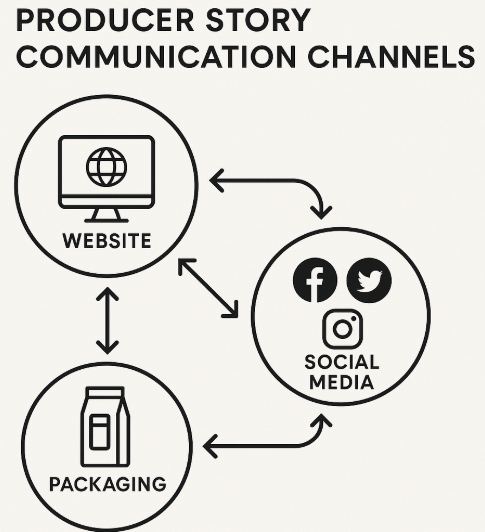

生産者ストーリーの発信術

生産者のストーリーは、商品の付加価値を高め、消費者との感情的なつながりを築く上で最も強力なツールです。

消費者は、単に商品を購入するだけでなく、その背景にある「誰が、どのように作ったか」という物語に共感し、信頼を寄せます。これにより、ブランドへの愛着が深まり、リピート購入へと繋がります。

ウェブサイトでの事例紹介法としては、以下のようなポイントを押さえることが重要です。

| 項目 | ポイント |

| 「私たちの想い」ページ | 農業を始めたきっかけ、有機農業へのこだわり、未来へのビジョンなどを具体的に記述。 |

| 「栽培日誌」ブログ | 日々の農作業の様子、作物の成長記録、苦労や喜びなどを写真や動画を交えて発信。 |

| 「お客様の声」紹介 | 実際に購入した消費者の感想や使い方などを掲載し、信頼性を高める。 |

| 「メディア掲載」情報 | 新聞や雑誌、テレビなどで紹介された実績を掲載。 |

また、商品パッケージへの落とし込みも重要です。例えば、パッケージの裏面に生産者の顔写真とメッセージを印刷したり、QRコードから農場の紹介動画にアクセスできるようにしたりすることで、購入後の消費者にもストーリーを伝えることができます。

あなたの農産物に込められたストーリーを、多角的なチャネルで積極的に発信し、消費者の心に響くブランドを築きましょう。

地産地消×地域連携

地産地消の推進と地域連携は、有機農産物の付加価値を高め、地域全体の活性化に貢献する戦略です。

地産地消は、鮮度や輸送コストの削減だけでなく、地域のブランドイメージ向上や食育への貢献といった多面的な価値を生み出します。また、地域内の他の事業者との連携は、新たな商品開発や販路拡大の可能性を広げます。

地域イベント参加のメリットは以下の通りです。

| メリット | 具体例 |

| 直接販売機会の創出 | 地域の朝市、マルシェ、食のイベントなどで直接消費者に販売。 |

| 生産者と消費者の交流 | 栽培方法のこだわりや商品の特徴を直接伝え、信頼関係を構築。 |

| 新規顧客の獲得 | イベントを通じて新たな顧客との接点を創出し、ファンを増やす。 |

| 地域ブランドの向上 | 地域全体で有機農業を盛り上げ、ブランド力を高める。 |

コラボ商品開発の手法としては、地域の菓子店と有機野菜を使ったスイーツを共同開発したり、地域の旅館と提携して有機食材をふんだんに使った宿泊プランを提供したりすることが考えられます。これにより、それぞれの事業者が持つ強みを活かし、相乗効果で付加価値を高めることができます。

地産地消と地域連携を通じて、あなたの有機農産物の価値を地域全体で高め、新たなビジネスチャンスを創出しましょう。

農場体験・観光農園でファン化

農場体験や観光農園の提供は、消費者に直接的な体験を通じて商品の価値を深く理解してもらい、ファン化を促進する効果的な手法です。

消費者は、単に商品を購入するだけでなく、生産現場を訪れ、農業体験を通じて生産者の苦労や喜び、そして自然の恵みを肌で感じることで、商品への愛着や信頼感をより強く抱くようになります。

体験プログラム企画のステップは以下の通りです。

| ステップ | 内容 |

| コンセプト設定 | ターゲット層、提供したい体験内容、料金設定などを明確にする。 |

| プログラム内容の具体化 | 収穫体験、種まき体験、野菜の調理体験、動物との触れ合いなど。 |

| 安全性確保 | 参加者の安全に配慮した施設整備や保険加入。 |

| 情報発信 | ウェブサイト、SNS、地域情報誌などを活用して集客。 |

| リピーター育成 | 会員制度、特典、イベント案内などで再来場を促す。 |

集客施策としては、地元の観光協会や旅行会社との連携、SNSでのキャンペーン実施、口コミの促進などが有効です。また、リピーター育成には、季節ごとのイベント開催や、体験後に収穫した野菜を使ったレシピを提供するといった工夫も有効です。

農場体験や観光農園を通じて、消費者に感動と学びを提供し、あなたの有機農業のファンを増やしていきましょう。

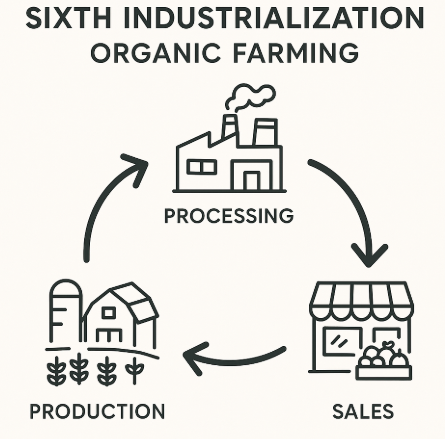

有機農業 6次産業化と加工品開発の戦略

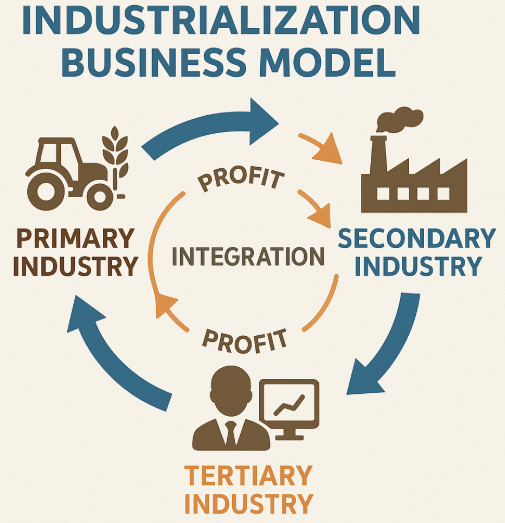

有機農業における収益最大化を目指す上で、6次産業化と加工品開発は極めて重要な戦略です。生産した有機農産物をそのまま販売するだけでなく、加工や販売、サービス提供までを一体的に行うことで、新たな付加価値を生み出し、収益の多様化を図ることができます。

この項目では、有機農業における6次産業化と加工品開発の戦略について詳しく解説します。この項目を読むことで、あなたの有機農産物の可能性を広げ、安定的な収益基盤を築くための具体的なアイデアを得られます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、せっかくの有機農産物が持つ高いポテンシャルを十分に活かせず、収益拡大の機会を逃してしまう可能性があるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

6次産業化の基礎と成功事例

6次産業化は、有機農業の経営を多角化し、収益を飛躍的に向上させるための有効な戦略です。

生産(1次産業)、加工(2次産業)、販売・サービス提供(3次産業)を一体的に行うことで、それぞれの段階で発生する利益を自社で獲得できるようになり、流通マージンを削減し、高い付加価値を生み出すことが可能になります。

一体型事業モデルのメリットは以下の通りです。

| メリット | 詳細 |

| 収益の最大化 | 生産から加工、販売までを一貫して行うことで、各工程での利益を確保。 |

| リスク分散 | 天候不順などによる農産物の価格変動リスクを、加工品販売で補完。 |

| ブランド力向上 | 自社で加工品を開発・販売することで、ブランドイメージを統一し、消費者に直接アピール。 |

| 雇用創出 | 加工や販売部門の設立により、地域での雇用機会を創出。 |

| 消費者ニーズの直接把握 | 消費者と直接触れ合うことで、ニーズを把握し、商品開発に活かす。 |

地域特産×加工品開発のケースでは、例えば、有機栽培のトマトを使って無添加のトマトソースやケチャップを製造したり、有機米を活用して米粉パンや日本酒を開発したりする事例があります。これにより、生産量の変動に左右されにくい安定した収益源を確保できます。

参考:6次産業化とは|農林水産省

あなたの有機農産物の特性を活かした6次産業化の可能性を探り、新たな収益源を確保しましょう。

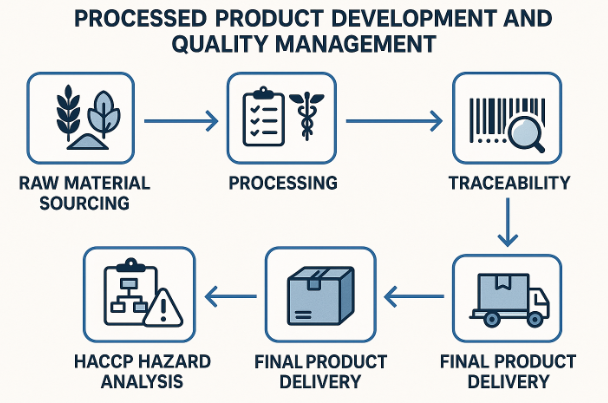

加工品企画×品質管理

有機農産物の加工品開発においては、明確な商品コンセプトと徹底した品質管理が成功の鍵を握ります。

加工品は、生産された農産物の付加価値をさらに高める手段ですが、そのためには消費者のニーズを満たす魅力的な商品設計と、安全・安心を保証する厳格な品質管理が不可欠です。

商品コンセプト設計のポイントは以下の通りです。

| ポイント | 詳細 |

| ターゲット層の明確化 | 誰に、どのような価値を提供したいのかを具体的に設定。 |

| 競合との差別化 | 既存の加工品にはない独自の魅力や特徴を打ち出す。 |

| 有機農産物の特性を活かす | 素材本来の味や栄養、安全性を最大限に活かした商品設計。 |

| ストーリー性 | 商品にまつわる物語や生産者の想いを表現する。 |

| パッケージデザイン | 商品の価値を伝える魅力的なデザイン。 |

HACCP(危害分析重要管理点)やトレーサビリティ(生産履歴管理)の導入は、食品の安全性を確保し、消費者からの信頼を得る上で不可欠です。特に有機農産物の加工品は、安全・安心への期待が高いため、これらのシステム導入は付加価値向上に直結します。

消費者に選ばれる加工品を開発するために、明確なコンセプトと徹底した品質管理を両立させましょう。

農業体験サイドビジネスで多角化

農業体験をサイドビジネスとして展開することは、直接的な収益源となるだけでなく、顧客との関係を深め、ブランドのファン化を促進する有効な多角化戦略です。

消費者にとって、生産現場での農業体験は、単なるレジャーに留まらず、食や農業への理解を深める貴重な機会となります。この体験を通じて、生産者や農産物への愛着が生まれ、リピーターや口コミによる新規顧客獲得へと繋がります。

宿泊連携サービスの組み立てでは、地域の旅館やホテルと提携し、農業体験を組み込んだ宿泊プランを提供することが考えられます。例えば、「有機野菜収穫体験付き宿泊プラン」や「農家レストランでの食事付き宿泊プラン」など、地域の魅力を最大限に引き出す企画を立案します。

オプション体験メニュー例としては、以下のようなものが挙げられます。

| オプションメニュー | 内容 |

| 加工品作り体験 | 収穫した有機野菜を使ったジャムやピクルス作り。 |

| 料理教室 | 旬の有機野菜を使った料理教室。 |

| 動物との触れ合い | 農場で飼育している動物との交流。 |

| 自然観察ツアー | 農場周辺の動植物や昆虫の観察。 |

これらのサイドビジネスは、閑散期の収益確保や、新たな顧客層の開拓にも繋がります。

あなたの農場の特性を活かした農業体験メニューを開発し、サイドビジネスとしての可能性を広げましょう。

有機農業 収益性を高める価格設定とコスト構造

有機農業で持続可能な経営を実現するためには、適切な価格設定とコスト構造の理解が不可欠です。単に「有機だから高い」ではなく、その付加価値に見合った価格を提示し、同時に生産コストを効率的に管理することで、収益性を最大化できます。

この項目では、有機農業の収益性を高めるための価格設定戦略とコスト構造の分析について解説します。この項目を読むことで、あなたの有機農産物が市場で適正な価格で評価され、経営が安定するための具体的な知見を得られます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、生産コストに見合わない安価な販売をしてしまい、経営を圧迫する可能性があるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

コスト分析から導く価格モデル

適切な価格設定は、コスト分析に基づいて行われるべきであり、これにより再生産可能な収益性を確保できます。

有機農業は、慣行農業に比べて手間がかかり、収量も不安定になりがちです。そのため、生産にかかる固定費と変動費を正確に把握し、それに見合った価格を設定しないと、経営が立ち行かなくなる可能性があります。

固定費・変動費の見える化は以下の要素に分類されます。

| 費用区分 | 具体例 |

| 固定費 | 農地の賃料、減価償却費(機械・設備)、人件費(固定給)、保険料、施設維持費など。 |

| 変動費 | 種苗費、肥料費、資材費(マルチ、ネット等)、燃料費、人件費(歩合給)、運搬費、包装資材費など。 |

これらのコストを正確に算出し、目標とする利益率を加味することで、再生産可能価格帯を導き出します。例えば、ある有機野菜1kgあたりの生産コストが500円で、目標利益率が30%であれば、販売価格は715円(500円 ÷ 0.7)となります。

あなたの有機農産物の生産にかかるコストを詳細に分析し、適正な価格設定を行うことで、安定した収益性を確保しましょう。

高単価販売×交渉術

有機農産物の高単価販売を実現するためには、商品の付加価値を最大限にアピールし、効果的な販売戦略と交渉術を駆使することが重要です。

有機農産物は、その安全・安心、環境への配慮といった付加価値から、慣行農産物よりも高価で販売できる可能性を秘めています。しかし、単に価格を高くするだけでなく、その価値を消費者に理解させ、納得させる戦略が必要です。

EC・定期便プランの価格戦略は以下の通りです。

| 戦略 | 具体例 |

| プレミアムプラン | 厳選された希少品種や、特に栽培に手間をかけた有機農産物を高価格で提供。 |

| 定期便割引 | 継続購入を促すために、定期便利用者には割引や特典を提供。 |

| セット販売 | 複数の有機農産物を組み合わせたセット販売で、単価を向上。 |

| 初回限定お試し価格 | 新規顧客獲得のために、初回のみ特別価格で提供し、リピートに繋げる。 |

BtoB契約栽培での交渉ポイントとしては、付加価値を数値化して提示することや、長期的な関係構築を視野に入れた柔軟な対応が挙げられます。例えば、「当農場の有機野菜は、特定の栄養素が豊富で、お客様の健康志向メニューに貢献できます」といった具体的なメリットを提示し、納得してもらうことが重要です。

参考:契約栽培|JAグループ

あなたの有機農産物が持つ付加価値を最大限に引き出し、効果的な価格戦略と交渉術で高単価販売を実現しましょう。

収益比較&事業計画策定

有機農業の収益性を向上させるためには、定期的な収益比較と詳細な事業計画策定が不可欠です。

KPI(重要業績評価指標)を設定し、収益シミュレーションを行うことで、現状の経営状態を客観的に把握し、将来に向けた具体的な目標設定が可能になります。また、資金調達や補助金活用プランを策定することで、安定した経営基盤を構築できます。

KPI設定と収益シミュレーションでは、以下のような指標が考えられます。

| 指標 | 具体例 |

| 売上高 | 年間売上目標、月別売上推移。 |

| 利益率 | 粗利益率、営業利益率。 |

| 顧客単価 | 1人あたりの購入金額。 |

| リピート率 | 継続して購入してくれる顧客の割合。 |

| 生産コスト | 単位あたりの生産コスト。 |

資金調達・補助金活用プランとしては、みどりの食料システム戦略関連補助金や環境保全型農業支援プログラムなど、有機農業を推進するための様々な補助金や支援制度があります。これらの情報を収集し、自社の事業計画に合ったものを積極的に活用することで、初期投資の軽減や経営安定化を図ることができます。

具体的なKPIを設定し、定期的に収益比較を行いながら、国や自治体の補助金・支援制度も活用して、持続可能な事業計画を策定しましょう。

有機農産物 販路開拓×マーケティング戦略

有機農産物の付加価値を最大限に引き出し、収益に繋げるためには、効果的な販路開拓とマーケティング戦略が不可欠です。どんなに素晴らしい農産物でも、それが消費者の手に届かなければ意味がありません。

この項目では、有機農産物の販路開拓とマーケティング戦略について詳しく解説します。この項目を読むことで、あなたの有機農産物がより多くの消費者に届き、持続的な収益を生み出すための具体的な方法を理解できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、せっかくの有機農産物が市場で埋もれてしまい、販売機会を損失してしまう可能性があるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

オンラインチャネル活用法

オンラインチャネルの活用は、有機農産物の販路を大幅に拡大し、全国の消費者に直接アプローチするための最も有効な手段の一つです。

インターネットを通じて、地理的な制約なく商品を販売できるだけでなく、生産者のストーリーや農産物の付加価値を詳細に伝えることができます。これにより、顧客との関係を深め、ブランドのファン化を促進します。

自社ECサイト構築の要点は以下の通りです。

| 要点 | 詳細 |

| デザインとユーザビリティ | ブランドイメージに合ったデザインと、使いやすいサイト構造。 |

| 商品の魅力的な表現 | 高品質な写真、詳細な商品説明、生産者のストーリー紹介。 |

| 決済方法の多様化 | クレジットカード、電子マネーなど、様々な決済方法に対応。 |

| SEO対策 | 検索エンジンでの上位表示を目指し、適切なキーワード設定やコンテンツ作成。 |

| 顧客サポート | 問い合わせフォーム、FAQ、迅速な対応体制。 |

オンラインマルシェ出品術では、Oisixや食べチョク、ポケットマルシェなどの既存プラットフォームを活用することで、初期投資を抑えつつ、多くの消費者にアプローチできます。これらのプラットフォームでは、出品者ページの充実や、イベントへの積極的な参加が売上向上に繋がります。

参考:Oisix(オイシックス)公式サイト

参考:食べチョク公式サイト

参考:ポケットマルシェ公式サイト

あなたの有機農産物を全国に届けるために、自社ECサイトやオンラインマルシェを積極的に活用し、オンラインマーケティングにも力を入れましょう。

リアル販路の強化

オンライン販路だけでなく、直売所やマーケットイベントなどのリアル販路を強化することは、地域に根差したブランドを確立し、消費者との直接的な関係を構築する上で重要です。

リアル販路では、消費者が実際に商品を手に取ったり、生産者と直接会話したりすることで、商品の安全・安心を肌で感じ、信頼感を深めることができます。これにより、オンラインチャネルでは得られない顧客体験を提供し、強固なファン層を築くことが可能です。

直売所レイアウトと演出では、以下のような工夫が考えられます。

| 工夫 | 詳細 |

| 季節感の演出 | 旬の野菜や果物を中心に配置し、季節感を表現。 |

| 商品の陳列方法 | 色や形、大きさなどを考慮し、美しく魅力的に陳列。 |

| 生産者情報の掲示 | 生産者の写真やストーリー、栽培方法のこだわりなどを明示。 |

| 試食・試飲コーナー | 実際に味を試してもらい、商品の魅力を体験してもらう。 |

| 手書きポップ | 温かみのある手書きのメッセージで、商品の特徴やおすすめの食べ方を伝える。 |

マーケットイベント参加戦略としては、地域の道の駅や百貨店の催事、オーガニック系のイベントなどに積極的に出店し、集客力を高めることが重要です。イベントでは、単に商品を販売するだけでなく、農業体験の告知や、ブランドの世界観を伝えるディスプレイを行うことで、顧客の記憶に残る体験を提供できます。

リアル販路を戦略的に活用し、消費者との直接的な交流を通じて、あなたの有機農産物のブランド力を向上させましょう。

BtoB販路拡大

BtoB販路の拡大は、有機農産物の安定的な出荷先を確保し、大規模な収益を見込める重要な戦略です。

学校給食、飲食店、食品加工業者などへの販売は、一度契約が成立すれば、年間を通じて安定した需要が見込めます。これにより、生産計画が立てやすくなり、経営の安定化に繋がります。

学校給食・飲食店向け提案資料作成では、以下のような要素を盛り込むと効果的です。

| 要素 | 内容 |

| 有機JAS認証の取得状況 | 安全・安心の証明として、認証マークを明記。 |

| 生産者のこだわり | 栽培方法、土壌への配慮など、付加価値となる情報。 |

| 商品の品質・特徴 | 旬の野菜、珍しい品種、鮮度、栄養価の高さなど。 |

| 供給体制 | 安定した供給量、配送方法、価格設定など。 |

| 事例紹介 | 既に取引のある学校や飲食店での活用事例。 |

マッチングプラットフォーム活用は、生産者と事業者をつなぐプラットフォームを活用することで、新たな取引先を効率的に見つけることができます。例えば、「アグリコネクト」や「フードコネクト」など、農産物のBtoBに特化したサービスがあります。

参考:アグリコネクト株式会社

参考:株式会社フードコネクト

BtoB販路の開拓は、あなたの有機農業の経営を安定させる上で不可欠な戦略です。積極的に提案活動を行い、安定した取引先を確保しましょう。

有機JAS認証取得と補助金・支援制度活用術

有機農業の収益性を向上させる上で、有機JAS認証の取得は付加価値を高めるだけでなく、様々な補助金や支援制度の活用を可能にします。これらの制度を理解し、効果的に活用することで、初期投資の軽減や経営の安定化を図ることができます。

この項目では、有機JAS認証のメリットと取得手順、そして国や自治体の補助金・支援制度の活用術について詳しく解説します。この項目を読むことで、あなたの有機農業経営を強力に後押しし、持続的な成長を実現するための具体的な方法を理解できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、本来得られるはずの補助金や支援制度を逃してしまい、無駄なコストを負担する可能性があるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

有機JAS認証のメリットと取得手順

有機JAS認証の取得は、有機農産物の信頼性と付加価値を飛躍的に高め、販路拡大における強力な武器となります。

有機JASマークは、国が定めた厳しい基準をクリアした農産物にのみ表示が許されるものであり、消費者が安全・安心な有機農産物を選ぶ際の明確な指標となります。これにより、他社との差別化を図り、価格優位性を確保できます。

認証基準と審査の流れは以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

| 認証基準 | 有機JAS規格に基づき、化学農薬や化学肥料の使用禁止、土壌の管理、遺伝子組み換え技術の不使用などが定められている。 |

| 審査の流れ | 申請書類提出 → 実地調査(ほ場、施設、生産管理体制の確認) → 審査 → 認定。 |

取得後の販路優位性としては、百貨店や高級スーパー、有機食品専門店での取り扱いが増えやすくなる点が挙げられます。また、学校給食や企業の食堂など、BtoBでの契約栽培においても、有機JAS認証は信頼の証となり、商談を有利に進めることができます。

有機JAS認証は、あなたの有機農産物のブランド力と競争力を向上させるために不可欠です。積極的に取得を検討し、その優位性を最大限に活用しましょう。

国・自治体補助金の種類と申請法

国や自治体が提供する様々な補助金や支援制度は、有機農業の初期投資や経営安定化をサポートし、収益性向上に大きく貢献します。

有機農業への転換や新たな設備導入には多大なコストがかかる場合がありますが、これらの補助金を活用することで、その負担を大幅に軽減できます。

みどりの食料システム戦略関連補助金は、環境負荷低減に取り組む農業者を支援するためのもので、有機農業への転換や持続可能な農業技術の導入を促進します。具体的には、有機農業の拡大に向けた生産性の向上や、土壌改良、省力化技術の導入などが対象となることがあります。

参考:みどりの食料システム戦略|農林水産省

環境保全型農業支援プログラムは、環境保全に配慮した農業を推進するための直接支払い制度です。有機農業は、このプログラムの対象となる場合が多く、化学肥料や化学農薬の使用を抑制する取り組みに対して、一定の交付金が支払われます。

これらの補助金や支援制度の情報を積極的に収集し、自社の事業計画に合致するものを活用することで、有機農業の経営を安定させ、収益を向上させましょう。

初期投資軽減×専門家活用

有機農業における初期投資の軽減には、適切な補助金活用と、専門家からのアドバイスが不可欠です。

有機農業への新規参入や規模拡大には、農地取得、機械購入、施設整備など、多額の初期投資が必要となる場合があります。補助金の活用は、この資金的負担を軽減し、スムーズな事業開始を支援します。また、専門家の知見を借りることで、補助金申請の採択率を高め、効率的な経営を実現できます。

コンサルティング活用のポイントは以下の通りです。

| ポイント | 詳細 |

| 情報収集・分析 | 補助金や支援制度に関する最新情報を収集し、自社に最適な制度を特定する。 |

| 申請書類作成支援 | 複雑な申請書類の作成をサポートし、不備なく提出できるようにする。 |

| 事業計画の策定 | 補助金の目的に沿った、採択されやすい事業計画の立案を支援する。 |

| 専門的なアドバイス | 栽培技術、販路開拓、マーケティングなど、多岐にわたる専門知識を提供。 |

採択率を高める企画書作成法としては、補助金の目的に対して、自社の事業がどのように貢献できるかを具体的に示すことが重要です。数値目標を明確にし、収益シミュレーションや社会貢献への価値を具体的に記載することで、審査員に強い印象を与えることができます。

補助金を最大限に活用し、必要に応じて専門家のサポートを受けることで、有機農業の初期投資リスクを低減し、成功への道を切り開きましょう。

有機農業 スマート農業×土壌改善で品質と効率を両立

有機農業において、品質と効率を両立させることは、持続可能な収益性を確保するために不可欠です。その鍵を握るのが、スマート農業技術の導入と、継続的な土壌改善です。

この項目では、有機農業におけるスマート農業の活用と土壌改善の重要性について詳しく解説します。この項目を読むことで、あなたの有機農業が生産効率を高め、より高品質な農産物を安定的に供給できるようになるための具体的な知見を得られます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、生産コストが増大したり、品質が安定しなかったりして、収益性が低下してしまう可能性があるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

ICT・機械化による省力化

ICT(情報通信技術)や機械化を導入したスマート農業は、有機農業における省力化と作業効率向上に大きく貢献します。

有機農業は、化学農薬や化学肥料に頼らないため、雑草対策や病害虫防除、土壌管理などに多くの労力を要します。スマート農業技術を活用することで、これらの作業を効率化し、人件費の削減や生産性の向上が期待できます。

ドローン・センサー活用例は以下の通りです。

| 技術 | 具体例 | 期待される効果 |

| ドローン | 作物の生育状況、病害虫の発生状況、土壌の水分量などを上空からモニタリング。 | 広範囲の情報を短時間で収集し、早期発見・早期対応が可能に。 |

| センサー | 土壌水分センサー、pHセンサー、温度センサーなどを設置し、リアルタイムでデータを収集。 | 作物の生育に最適な環境を維持し、水や肥料の無駄を削減。 |

| 自動制御システム | 灌水システムや換気システムを自動制御し、環境を最適化。 | 常に最適な環境を保ち、高品質な作物生産に貢献。 |

これらの技術を組み合わせることで、自動制御による作業効率向上も期待できます。例えば、土壌センサーのデータに基づいて自動で灌水が行われたり、ドローンで得られた情報からピンポイントで雑草を除去したりすることが可能になります。

参考:スマート農業とは|農林水産省

あなたの農場に合ったICTや機械化技術を積極的に導入し、有機農業の生産効率を飛躍的に向上させましょう。

有機栽培における土壌管理

有機栽培における徹底した土壌管理は、健全な作物を育み、病害虫に強い農場を作る上で不可欠です。

化学肥料や農薬を使用しない有機栽培では、土壌が持つ本来の力を最大限に引き出すことが重要です。豊かな微生物相を持つ健全な土壌は、作物の栄養吸収を助け、病害虫への抵抗力を高めます。

堆肥活用と輪作サイクル設計は以下の通りです。

| 取り組み | 具体例 | 期待される効果 |

| 堆肥活用 | 完熟堆肥や緑肥などを積極的に投入し、土壌の有機物含量を増やす。 | 土壌の物理性・化学性・生物性を改善し、地力を向上。 |

| 輪作サイクル設計 | 同一のほ場で同じ作物を連続して栽培せず、異なる種類の作物を計画的に栽培。 | 土壌病害の発生抑制、特定の栄養素の偏り防止、地力の回復。 |

| カバークロップの導入 | 作物収穫後に土壌を覆う作物を栽培し、土壌侵食防止や有機物の補給。 | 土壌の流亡を防ぎ、有機物の供給源となる。 |

病害虫防除の自然派アプローチとしては、天敵昆虫の利用、コンパニオンプランツ(共栄作物)の導入、物理的防除(手作業での除去、防虫ネットなど)などが挙げられます。これにより、農薬に頼ることなく、健全な生育環境を維持できます。

継続的な土壌管理と自然の力を活かした病害虫防除で、あなたの有機農産物の品質と安全性を一層高めましょう。

有機農業 収益向上のコツを意識して、うまく困難を乗り越えよう

有機農業で収益を向上させる道のりは、時に困難を伴うかもしれません。しかし、適切な知識と戦略、そして柔軟な発想を持つことで、これらの課題を乗り越え、持続可能な経営を実現できます。

この項目では、有機農業の収益向上のための具体的なコツと、潜在的な困難を乗り越えるための視点について解説します。この項目を読むことで、あなたの有機農業が市場で競争力を持ち、安定した収益を生み出すための実践的なヒントを得られます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、有機農業特有の課題に直面した際に適切な対応ができず、経営が不安定になる可能性があるので、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

価格訴求の心理テクニック

有機農産物の価格訴求において、単に高い価格を設定するだけでなく、消費者の心理に働きかけるプレミアムイメージの演出や、希少性を活用した販売戦略が有効です。

消費者は、価格だけでなく、商品が持つ価値や希少性、そして購入することで得られる満足感を重視します。これらの心理的要素に働きかけることで、高価格でも納得して購入してもらえるようになります。

プレミアムイメージ演出法は以下の通りです。

| 演出方法 | 具体例 |

| 高品質なパッケージデザイン | 自然素材を使った高級感のある包装、手書きのメッセージカード添える。 |

| ブランドストーリーの強調 | 生産者の想いやこだわり、栽培方法の苦労などを丁寧に伝える。 |

| メディア掲載実績のアピール | 専門誌やテレビ番組で紹介された実績を積極的に発信する。 |

| お客様の声の活用 | 実際に購入した顧客の満足度の高いレビューやコメントを公開する。 |

シーズン・数量限定の導入は、消費者の購買意欲を刺激する有効な手段です。例えば、「今しか味わえない旬の有機野菜セット」や「〇〇農園の特別栽培米 限定100セット」といった形で販売することで、希少性を演出し、「今買わなければ手に入らない」という心理を働かせることができます。

あなたの有機農産物の付加価値を最大限に引き出す価格訴求の心理テクニックを駆使し、消費者に「買いたい」と思わせる魅力を創出しましょう。

無農薬×生物多様性維持の両立

無農薬栽培と生物多様性維持の両立は、有機農業の価値を向上させるだけでなく、生産性確保のための技術的工夫が不可欠です。

無農薬栽培は環境負荷を低減し、安全・安心な農産物を提供できますが、病害虫のリスクが高まるという課題があります。しかし、生物多様性を農場に取り入れることで、自然の力を借りて病害虫を抑制し、持続可能な生産性を維持することが可能になります。

カバークロップ・天敵利用の実践では、以下のような具体的な取り組みが挙げられます。

| 取り組み | 具体例 | 期待される効果 |

| カバークロップの導入 | 麦類やクローバーなどの作物を主作物の間に栽培し、雑草抑制や土壌の肥沃化を図る。 | 化学除草剤に頼らず雑草を抑制し、土壌の健康を維持。 |

| 天敵利用 | アブラムシの天敵であるテントウムシや、害虫を捕食するカマキリなどが生息しやすい環境を整備。 | 化学農薬に頼らず病害虫の発生を抑制し、生態系のバランスを保つ。 |

| コンパニオンプランツ | 特定の作物の近くに植えることで、病害虫を防いだり、生育を促進したりする植物を導入。 | 自然の力で病害虫対策と生育促進を行う。 |

生産性確保の技術的工夫としては、耐病性のある品種の選定、適切な施肥管理、輪作や間作の実施、そして細やかな生育観察による早期対応などが挙げられます。

無農薬栽培と生物多様性維持を両立させながら、生産性を高めるための技術的工夫を積極的に取り入れ、あなたの有機農業の価値をさらに高めましょう。

SDGs・エシカル消費を活用

SDGs(持続可能な開発目標)やエシカル消費の視点を取り入れることは、有機農産物の付加価値をさらに高め、社会貢献と収益性の両立を実現する強力な手段です。

現代の消費者は、企業や商品が社会や環境にどのような影響を与えているかに関心を持つようになっています。SDGsへの貢献やエシカル消費への配慮を明確に打ち出すことで、新たな顧客層を開拓し、ブランドイメージを向上させることができます。

レポート・CSR活動での発信では、以下のような具体的な取り組みが考えられます。

| 取り組み | 詳細 |

| 環境レポートの公開 | 農場でのCO2排出量削減、水使用量の削減、生物多様性保全への取り組みなどを数値で示す。 |

| 地域貢献活動の報告 | 地元の小学校での食育活動、地域の清掃活動への参加などを報告。 |

| 認証取得の公表 | 有機JAS認証だけでなく、その他の環境認証や社会貢献に関する認証取得をアピール。 |

| ウェブサイトでの情報発信 | SDGsへの貢献ページを作成し、具体的な取り組みを視覚的に分かりやすく紹介。 |

消費者参加型イベント企画としては、農場での環境学習会、地元の小学生を招いての農業体験を通じた食育、あるいは収穫祭と同時にチャリティイベントを開催するといったことが挙げられます。これにより、消費者は単に商品を購入するだけでなく、社会貢献活動に参加する喜びを感じ、ブランドへのロイヤルティを高めます。

SDGsやエシカル消費を経営に取り入れ、あなたの有機農業が社会全体に貢献する価値を積極的に発信し、持続可能な未来へと繋げましょう。

素敵な未来を手に入れるため、有機農業 高収益モデルを使ってみよう!

ここまで、有機農業で高付加価値を生み出し、収益性を飛躍的に向上させるための具体的な戦略を解説してきました。有機JAS認証の活用から、6次産業化、スマート農業の導入、そしてブランド化とマーケティングに至るまで、多角的な視点から収益最大化の道筋を示しました。

素敵な未来を手に入れるため、有機農業の高収益モデルをあなたの経営に取り入れてみませんか?この項目を読むことで、これまでの知識を具体的な行動へと落とし込み、あなたの有機農業経営を次のステージへと引き上げるための実践的なステップとヒントを得られます。

今すぐ取り組める実践リスト

有機農業の高収益モデルを実現するために、まずは今日から取り組める具体的なアクションをリストアップし、実行に移しましょう。

大きな目標達成には、小さなステップの積み重ねが不可欠です。具体的な行動計画を立て、着実に実行することで、漠然とした不安を解消し、収益向上への道を切り開くことができます。

週単位アクションプラン例は以下の通りです。

| 週 | アクションプラン例 |

| 1週目 | 有機JAS認証に関する情報収集と、地域の認証機関への問い合わせ。 |

| 2週目 | 自社農産物の強みと弱みを洗い出し、付加価値の源泉を再確認。 |

| 3週目 | SNSアカウントの開設・強化、生産者ストーリーの発信計画を立てる。 |

| 4週目 | 補助金・支援制度に関する情報収集と、申請要件の確認。 |

チェックリスト&テンプレートを活用することで、計画の抜け漏れを防ぎ、効率的に作業を進めることができます。例えば、「有機JAS認証取得に必要な書類リスト」「SNS投稿テンプレート」「補助金申請チェックリスト」などを作成し、活用しましょう。

今日からできる小さな一歩を踏み出し、着実に高収益モデルへの道を歩み始めましょう。

成功事例から学ぶアクションプラン

先行する成功事例から学ぶことは、あなたの有機農業経営において、高収益モデルを構築するための具体的なヒントと、実現可能性の確信を与えてくれます。

実際に収益を上げている農家の事例を分析することで、机上の空論ではない、現場で実践可能なノウハウや戦略を学ぶことができます。これにより、無駄な試行錯誤を減らし、効率的に目標達成に近づくことができます。

小規模〜中規模農家の導入事例では、以下のようなケースが挙げられます。

| 規模 | 導入事例 |

| 小規模農家 | オンラインマルシェでの直接販売、農場体験によるファン化、少量多品目栽培による希少価値創出。 |

| 中規模農家 | 有機JAS認証取得によるブランド力向上、加工品開発による6次産業化、地域イベントでの積極的なPR。 |

大規模法人モデルの最適化手法としては、スマート農業技術の積極的な導入による生産性向上、BtoB****販路の確立による安定供給、研究開発部門の設置による新商品開発などが挙げられます。

あなたの農場の規模や目標に合った成功事例を参考に、具体的なアクションプランを策定し、実践していきましょう。

深掘りに役立つ情報一覧

有機農業の高収益モデルをさらに深く理解し、具体的なアクションに移すためには、関連するキーワードを継続的に学習し、最新情報を収集することが不可欠です。

農業経営は、常に変化する市場や技術、制度に適応していく必要があります。再検索キーワードを活用することで、必要な情報を効率的に探し、あなたの事業計画をより強固なものにすることができます。

カテゴリ別キーワード集は以下の通りです。

| カテゴリ | 再検索キーワード例 |

| 経営・戦略 | 「有機農業 経営改善」「有機農業 利益率 計算」「農業 リスクマネジメント」 |

| 販売・マーケティング | 「オーガニックECサイト 構築費用」「SNS農業マーケティング 成功事例」「直売所 売上アップ コツ」 |

| 技術・栽培 | 「有機栽培 病害対策 自然」「土壌微生物 活性化 方法」「有機農業 環境負荷低減 技術」 |

| 制度・支援 | 「農業 法人化 メリット」「有機JAS 費用対効果」「農業 後継者不足 対策」 |

SEO対策上の注意点としては、これらのキーワードを自社のウェブサイトやブログ記事に適切に盛り込むことで、検索エンジンからの流入を増やし、販路拡大に繋げることができます。

このキーワード一覧を参考に、有機農業の高収益モデルに関する知識を深め、あなたのビジネスを成功へと導いていきましょう。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。