有機農業は、地球環境の保全や食の安全性への関心の高まりとともに、近年ますます注目を集めています。農林水産省のデータや市場規模、普及率、SDGsへの貢献、そして環境負荷低減といった多角的な視点から、有機農業を取り巻く「めぐる事情」を深く理解することは、私たちの食と農業の未来を考える上で不可欠です。

このガイドを読むと、有機農業の現状と将来性、そして私たち一人ひとりに何ができるのかが見えてきます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、有機農業への理解が深まらず、持続可能な社会への貢献機会を見過ごしてしまう可能性があります。後悔しないよう、次の項目から詳細を見ていきましょう。

目次

- 1 現状把握・統計理解|有機農業 現状×市場規模×統計データ

- 2 政策・制度理解|みどりの食料システム戦略×有機農業推進法×補助金制度

- 3 課題・問題点分析|有機農業 課題×普及阻害要因×人手不足

- 4 比較・評価|有機農業 メリット×デメリット vs 慣行農業

- 5 事例・動向|有機農業 事例×成功例×海外動向

- 6 消費者動向|有機農産物 消費者意識×購買行動×通販

- 7 技術・栽培|有機農業 技術×有機栽培 方法×土づくり

- 8 教育・人材|有機農業 教育×研修×新規就農支援

- 9 展望・将来性|有機農業 将来性×SDGs×カーボンニュートラル

- 10 行動喚起:「有機農業をめぐる事情」を踏まえた次の一手で素敵な未来を手に入れよう

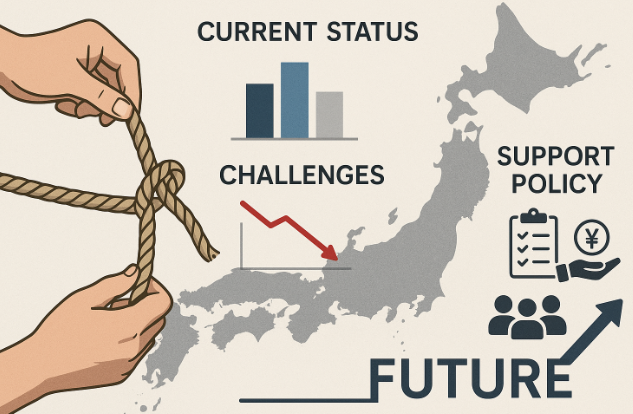

現状把握・統計理解|有機農業 現状×市場規模×統計データ

有機農業の現状を正確に把握するには、国内外の統計データや市場動向を理解することが重要です。

日本と世界の有機農業面積・生産者数の推移

有機農業は世界的に拡大傾向にあり、日本もその波に乗ろうとしています。

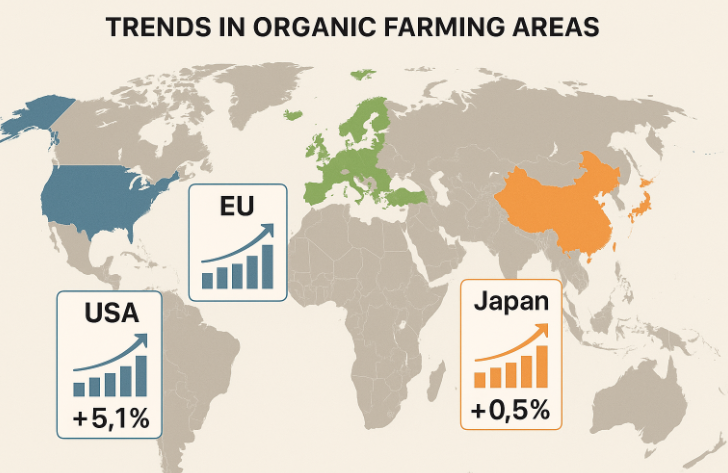

主要国比較(EU・米国・日本)

| 地域 | 有機農業面積(2020年頃) | 全耕地面積に占める割合(2020年頃) | 主な特徴 |

| EU | 約1,470万ヘクタール | 約9.1% | 共通農業政策(CAP)による強力な支援、消費者の高い関心、認証制度の確立 [58] |

| 米国 | 約240万ヘクタール | 約0.6% | 広大な土地での大規模経営、健康志向の高まり、多様な流通チャネル [55] |

| 日本 | 約2.8万ヘクタール | 約0.6% | 小規模経営が中心、消費者認知度の向上、政府目標による推進 [53] |

EUは、有機農業面積、普及率ともに世界をリードしており、その背景には共通農業政策(CAP)による強力な支援と、消費者の有機農産物への高い関心があります。一方、米国では広大な土地での大規模経営が特徴で、健康志向の高まりとともに市場が成長しています。日本は、有機農業面積・普及率ともに他の先進国と比較するとまだ低い水準ですが、近年はみどりの食料システム戦略のもと、拡大に向けた取り組みが強化されています。

近年の伸長要因

近年、有機農業が伸長している主な要因は以下の通りです。

- 消費者の健康志向・食の安全意識の高まり: 消費者が残留農薬や食品添加物を避け、より安全で健康的な食を求める傾向が強まっています。

- SDGs・環境意識の高まり: 気候変動や生物多様性の喪失といった環境問題への意識が高まり、環境負荷低減に貢献する有機農業が注目されています。

- 政府の政策的推進: 日本では「みどりの食料システム戦略」において、2050年までに耕地面積に占める有機農業の割合を25%に拡大する目標が掲げられ、各種施策が推進されています。 [37, 38]

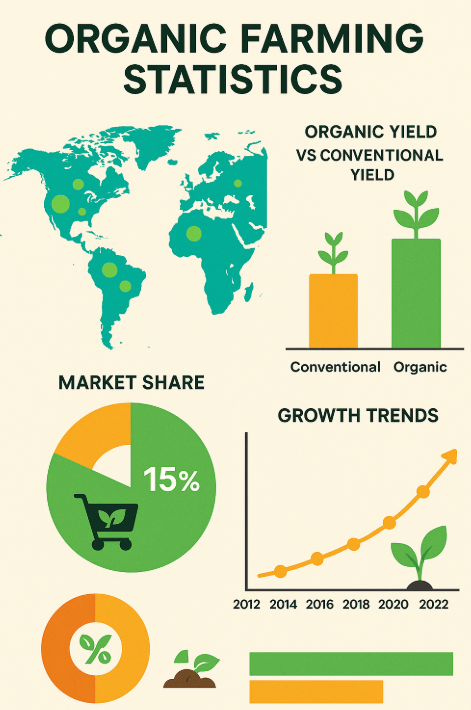

市場規模と消費者動向/価格許容度

有機農業の普及には、市場の成長と消費者の理解が不可欠です。

国内市場の成長率

国内の有機農産物市場は、近年着実に成長を続けています。

- 健康志向や環境意識の高まりを背景に、有機食品に対する需要が増加しています。

- 2021年の有機食品の国内市場規模は約2,240億円と推計されており、今後もさらなる拡大が見込まれています [50]。特に、加工食品や外食産業での有機食材の利用も増加しており、市場の多様化が進んでいます。

消費者の価格感受性

有機農産物は、一般的に慣行農産物よりも高価であるため、消費者の価格感受性は重要な課題です。

- 消費者は、有機農産物の安全性や環境への配慮といった価値を評価する一方で、価格とのバランスを重視しています。

- アンケート調査では、有機農産物に「高くても購入したい」と答える消費者が一定数いるものの、価格が購入の障壁となっていることも明らかになっています。 [12, 14]

- 流通チャネルの多様化(直売所、宅配、ECサイトなど)や、有機農産物の高付加価値化(地域ブランド化、加工品化など)を通じて、価格許容度を高める取り組みが求められています。

農林水産省レポートが示す普及率と注目理由

農林水産省は、有機農業の普及状況や課題について定期的にレポートを公表しています。

「めぐる事情」レポートの主要ポイント

農林水産省が公表する「有機農業をめぐる事情」レポートは、日本の有機農業の現状と課題、そして今後の方向性を示す重要な資料です。

- レポートでは、有機農業の面積や生産者数の推移、JAS認証取得状況などが詳細に分析されています。

- 日本の有機農業は、耕地面積全体に占める割合が0.6%(2020年)と依然として低い水準にあることが示されています [53]。

- 普及を阻む要因として、技術習得の困難さ、収益性の低さ、販路確保の難しさなどが挙げられています。

健康志向・SDGs の影響

有機農業が注目される背景には、健康志向とSDGsへの関心の高まりが大きく影響しています。

- 健康志向: 消費者は、残留農薬や化学肥料の使用を避けた有機農産物が、より安全で健康的であると認識しています。 [75, 76]

- SDGs: 有機農業は、SDGsの目標達成に貢献する重要な手段とされています。

- 目標2「飢餓をゼロに」: 持続可能な食料生産システムの確立。

- 目標12「つくる責任 つかう責任」: 持続可能な生産消費形態の確保。

- 目標13「気候変動に具体的な対策を」: 温室効果ガス排出量の削減。

- 目標15「陸の豊かさも守ろう」: 生物多様性の保全、土壌保全。 [48]

- これらの社会的要請が、有機農業への関心を一層高め、政府や企業の取り組みを後押ししています。

政策・制度理解|みどりの食料システム戦略×有機農業推進法×補助金制度

日本政府は、有機農業の普及拡大に向けて様々な政策や制度を推進しています。これらの理解は、有機農業への新規参入や経営安定化を図る上で不可欠です。

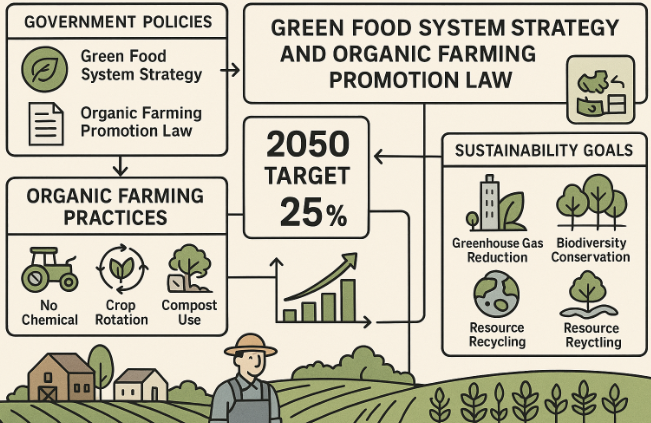

2050年25%目標と有機農業推進法の要点

日本の有機農業推進の中核をなすのが、「みどりの食料システム戦略」と「有機農業推進法」です。

法律改正の経緯と影響

有機農業推進法は、有機農業の健全な発展を促進するために制定されました。

- 2006年に制定され、その後も社会情勢の変化や有機農業を取り巻く課題に対応するため、改正が重ねられています。

- 特に、**2020年に閣議決定された「みどりの食料システム戦略」**においては、2050年までに国内の耕地面積に占める有機農業の割合を25%(100万ヘクタール)に拡大するという野心的な目標が掲げられました。 [37]

- この目標達成に向け、有機農業推進法に基づく施策が強化され、有機農業に取り組む農家や新規参入者への支援が拡充されています。

達成に向けたロードマップ

2050年25%目標の達成には、明確なロードマップに基づいた取り組みが必要です。

| フェーズ | 目標と主な取り組み |

| 短期(~2030年) | 生産者の育成・確保、技術支援の強化、JAS認証取得の円滑化、有機農産物の安定供給体制の構築、消費者の理解促進。 |

| 中期(~2040年) | 地域での有機農業の核となる拠点づくり、スマート農業技術の導入、地域循環型農業の推進、加工・流通体制の強化。 |

| 長期(~2050年) | 有機農業が持続可能な農業の主流となる社会システムの構築、食料安全保障への貢献、国際競争力の強化。 |

ロードマップでは、技術指導の強化、資金支援、販路開拓支援などが重点施策として位置づけられています。また、オーガニックビレッジの拡大や、スマート農業技術の導入による省力化・効率化も重要な要素とされています。

オーガニックビレッジ事例と交付金・助成金申請方法

「オーガニックビレッジ」は、地域全体で有機農業の推進に取り組む自治体のことです。

成功事例の共通要素

全国各地でオーガニックビレッジ宣言をする自治体が増えており、それぞれが地域の特性を活かした取り組みを進めています。

| 事例地の特徴 | 共通する成功要素 |

| 北海道ニセコ町 | 有機農業を通じた観光連携、地域ブランドの確立。 |

| 宮崎県綾町 | 独自の「自然生態系農業」推進、JAS認証取得支援。 [60] |

| 共通要素 | ・自治体の強力なリーダーシップと推進体制。 ・地域住民や関係機関(農協、商工会など)との連携。 ・技術指導や研修制度の充実。 ・補助金・助成金の活用と情報提供。 ・地域ブランド化や販路開拓への積極的な取り組み。 ・観光や教育との連携による多角的な地域活性化。 |

これらの成功事例から、地域全体で有機農業を推進する体制を構築し、多角的な視点から取り組みを進めることが重要であるとわかります。

交付金・助成金申請のポイント

有機農業への転換や新規就農を支援するため、国や自治体から様々な交付金や助成金が提供されています。

- 国: 農林水産省の「有機農業推進総合対策事業」や「環境保全型農業直接支払交付金」などが代表的です。これらの交付金は、有機農業の導入初期費用、JAS認証取得費用、機械導入費用などを支援します。

- 自治体: 各自治体でも、独自の有機農業支援策や新規就農者支援制度を設けています。

- 申請のポイント:

- 情報収集: 国や自治体のホームページ、農業団体、相談窓口などで最新の情報を確認しましょう。

- 計画策定: 事業計画や栽培計画を具体的に作成し、事業の必要性や実現可能性を明確にすることが求められます。

- 書類準備: 申請には多くの書類が必要となるため、事前に確認し、不備がないよう準備を進めましょう。

- 専門家への相談: 申請手続きが複雑な場合があるため、地域の農業指導機関やコンサルタントなど、専門家への相談も有効です。

自治体別支援策とJAS認証制度の最新動向

国だけでなく、各自治体も有機農業の推進に力を入れています。

主要自治体の支援メニュー比較

| 自治体 | 主な支援メニュー | 特徴 |

| 北海道 | 有機農業資材導入支援、技術研修会開催 | 寒冷地での有機栽培技術の確立を支援。 |

| 千葉県 | 有機農業参入支援、販路開拓サポート | 都市近郊の強みを活かした直売促進。 |

| 兵庫県 | オーガニックファーム推進支援、JAS認証取得補助 | 地域ぐるみの有機農業推進と認証取得奨励。 |

| 福岡県 | 有機農業チャレンジ支援事業、担い手育成 | 新規就農者への手厚いサポート。 |

これらの支援策は、地域の気候風土や農業形態に合わせて多様な内容が提供されており、有機農業に取り組む上で大きな支えとなります。自身の地域でどのような支援が受けられるか、積極的に情報収集を行うことが重要です。

認証更新と国際標準

有機JAS認証は、有機農産物や有機加工食品の信頼性を保証する重要な制度です。

- JAS認証は、農林水産大臣が定めた技術的基準に適合していることを登録認証機関が検査し、認証する制度です。 [78]

- 認証の有効期間は定められており、定期的な更新が必要です。更新時には、再度検査が行われ、基準への適合状況が確認されます。

- 近年では、国際標準との整合性が求められており、日本のJAS認証も国際的な有機農業の基準(IFOAM基準など)を意識した見直しが進められています。これにより、日本の有機農産物の輸出競争力向上にも繋がることが期待されています。

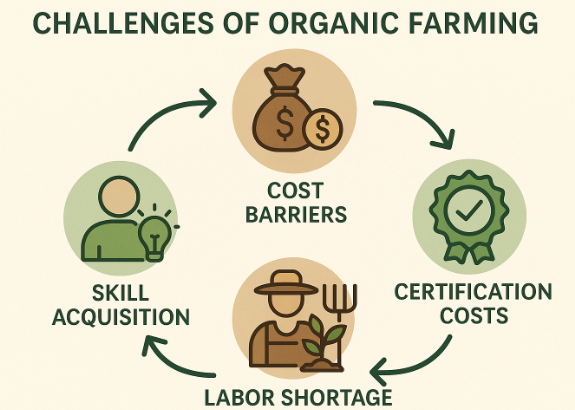

課題・問題点分析|有機農業 課題×普及阻害要因×人手不足

有機農業は多くのメリットを持つ一方で、普及を阻む様々な課題も抱えています。これらの課題を理解し、対策を講じることが、有機農業の持続的な発展には不可欠です。

収益性・コスト面のハードルと認証コスト

有機農業の大きな課題の一つは、慣行農業と比較して収益性が低い傾向にあることです。

生産コスト内訳

有機農業は、化学肥料や農薬を使用しないため、一見コストが低いように思われがちですが、実際には様々なコストが発生します。

| コスト項目 | 有機農業の主な特徴 | 慣行農業との比較 |

| 資材費 | 有機肥料(堆肥、油かすなど)、微生物資材、有機JAS適合資材など高価な場合がある。 | 化学肥料や農薬は安価で入手しやすい。 |

| 労働費 | 病害虫・雑草の物理的防除、手作業による栽培管理が多く、労働時間が増加する傾向。 | 機械化・省力化が進んでおり、労働時間は少ない。 |

| 認証コスト | 有機JAS認証の申請費用、検査費用、更新費用など。 | 認証取得にかかる費用は発生しない。 |

| 設備投資 | 堆肥舎、有機栽培に適した農業機械の導入など。 | 特定の認証に関わる設備投資は少ない。 |

有機農業では、病害虫や雑草の管理に手間がかかり、手作業による労働時間が増加する傾向があります。また、有機JAS認証の取得・維持にはコストがかかり、これが新規参入や規模拡大の障壁となることがあります。 [3, 4, 39]

価格設定と販売マージン

有機農産物の価格設定は、収益性を確保する上で重要な要素です。

- 慣行農産物よりも生産コストが高いにもかかわらず、消費者の価格許容度には限界があります。

- 価格設定を高くしすぎると、消費者が購入をためらう可能性があります。 [14]

- 流通チャネルにおいても、中間マージンが発生するため、生産者の手元に残る収益が圧迫されることがあります。

- 直売所やECサイト、宅配などを活用し、中間マージンを削減することで、収益性を高める工夫が必要です。

技術習得困難・研修制度の現状

有機農業は、慣行農業とは異なる専門的な知識と技術が必要とされますが、その習得には困難が伴います。

研修プログラムの種類

有機農業の技術習得を支援するため、様々な研修プログラムが提供されています。

| 種類 | 内容 | 主な対象者 |

| 公的研修 | 農業大学校、農業改良普及センターなどが主催。基礎から体系的に学べる。 | 新規就農希望者、農業経験の少ない者。 [19] |

| 民間研修 | 有機農家や農業法人が主催。実践的な栽培技術や経営ノウハウを学べる。 | 実践的な技術を学びたい者、短期で集中して学びたい者。 |

| OJT(On-the-Job Training) | 実際の農場で働きながら学ぶ。 | 新規就農を具体的に考えている者。 |

| オンライン研修 | 動画講義やウェブセミナー形式。場所を選ばずに学べる。 | 時間や場所に制約がある者。 |

これらの研修プログラムは、有機農業への新規参入や既存農家の転換を後押しする重要な役割を担っています。しかし、実践的な技術指導や、病害虫対策などの専門知識の習得には、十分な期間と経験が必要となります。 [42]

オンライン/現地研修の比較

有機農業の研修には、オンライン研修と現地研修の2つの形態があります。

| 研修形態 | メリット | デメリット |

| オンライン研修 | ・場所や時間を選ばずに学べる。 ・費用が比較的安い。 ・多様な講座を選択できる。 | ・実践的な技術習得が難しい。 ・リアルな農作業の感覚をつかみにくい。 ・受講生同士の交流が限定的。 |

| 現地研修 | ・実際の農場で実践的な技術を学べる。 ・経験豊富な農家から直接指導を受けられる。 ・農家や受講生との人脈を築ける。 | ・場所や期間が限定される。 ・費用が高い場合がある。 ・身体的な負担が大きい場合がある。 |

効果的な技術習得のためには、オンライン研修で基礎知識を学び、その後現地研修で実践経験を積むなど、両者を組み合わせるのがおすすめです。

販路確保・流通チャネルの課題

有機農産物は、慣行農産物と比較して生産量が少ないため、販路確保や流通チャネルの構築が課題となります。

直売所 vs スーパー vs 通販

有機農産物の主な流通チャネルには、直売所、スーパーマーケット、通販サイトがあります。

| 流通チャネル | メリット | デメリット |

| 直売所 | ・生産者の顔が見え、消費者に安心感を与える。 ・中間マージンが少なく、収益性が高い。 ・消費者と直接交流し、ニーズを把握できる。 | ・販売量が限定される。 ・農家自身の販売労力が必要。 ・天候や収穫状況に左右されやすい。 |

| スーパーマーケット | ・大量販売が可能。 ・幅広い消費者にアプローチできる。 ・販売労力が少ない。 | ・中間マージンが高い。 ・価格競争に巻き込まれやすい。 ・品揃えや鮮度管理の課題。 |

| 通販サイト(ECサイト) | ・全国の消費者に販売可能。 ・生産者のブランドを構築しやすい。 ・顧客データに基づいた販売戦略が可能。 | ・送料や梱包コストがかかる。 ・サイト運営やプロモーションの技術が必要。 ・顧客との直接的な対話が少ない。 |

| 宅配サービス | ・定期購入で安定した販売が見込める。 ・高価格帯でも購入されやすい。 | ・会員獲得が必要。 ・物流システム構築のコスト。 |

これらのチャネルを単独で利用するだけでなく、組み合わせて活用することで、販路の安定化を図ることができます。

外食産業・加工業者との連携

有機農産物の新たな販路として、外食産業や加工業者との連携が注目されています。

- 外食産業: レストランやホテルなどでの有機食材の採用は、有機農業の販路拡大に繋がるだけでなく、消費者の有機農業への認知度向上にも貢献します。安定供給や規格に合った品質の有機農産物を提供することが求められます。

- 加工業者: 有機農産物を原料とした加工食品(ジャム、ジュース、菓子など)の開発は、高付加価値化に繋がり、収益性を高める可能性があります。規格外品や余剰品の有効活用にもなります。

- これらの連携を強化することで、有機農産物の需要を創出し、安定的な経営に繋げることができます。

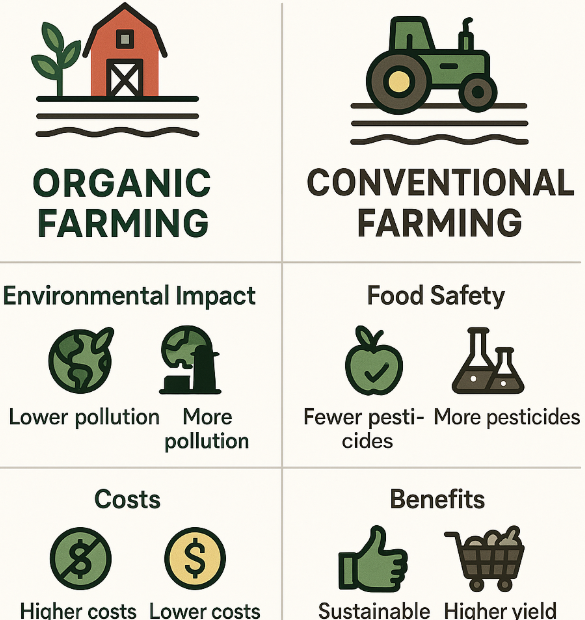

比較・評価|有機農業 メリット×デメリット vs 慣行農業

有機農業を理解する上で、慣行農業との比較は不可欠です。それぞれのメリット・デメリットを把握することで、有機農業の意義や課題がより明確になります。

環境負荷低減・食品安全性の比較

有機農業と慣行農業の最も大きな違いは、環境負荷と食品安全性へのアプローチです。

温室効果ガス排出量の違い

農業は、温室効果ガスの主要な排出源の一つですが、有機農業は慣行農業に比べて温室効果ガス排出量を低減する可能性があります。

| 農業の種類 | 温室効果ガス排出量の特徴 |

| 有機農業 | ・化学肥料や農薬の製造・輸送にかかるエネルギー消費が少ない。 ・堆肥の利用による土壌の炭素貯留効果。 ・窒素肥料からのN2O(亜酸化窒素)排出が少ない。 |

| 慣行農業 | ・化学肥料や農薬の製造・輸送に大量のエネルギーを消費。 ・合成窒素肥料からのN2O排出量が多い。 ・土壌攪乱による炭素放出。 |

有機農業は、化学肥料や農薬を使用しないため、それらの製造や運搬にかかるエネルギー消費を削減できます。また、堆肥などを利用した土づくりによって、土壌中の炭素貯留量を増やすことができ、温室効果ガスの吸収源としての役割も期待されています。

残留農薬リスク

食品安全性の観点から、残留農薬のリスクは有機農業が大きく優位に立つ点です。

| 農業の種類 | 残留農薬リスク |

| 有機農業 | ・化学合成農薬を原則使用しないため、残留農薬のリスクが極めて低い。 |

| 慣行農業 | ・基準値内であれば化学合成農薬を使用するため、残留農薬が検出される可能性がある。 |

有機農業は、化学合成農薬や化学肥料を原則使用しないため、残留農薬のリスクが極めて低く、消費者に「安心・安全」な食品を提供できます。これは、健康志向の高い消費者にとって大きなメリットとなります。 [75, 76]

生産コスト・労働力負担の差異

有機農業と慣行農業では、生産コストと労働力負担に大きな違いがあります。

投入資材コスト

| 項目 | 有機農業 | 慣行農業 |

| 肥料 | 主に有機肥料(堆肥、油かすなど)。地域によって入手難易度やコストが異なる。 | 化学肥料。比較的安価で入手しやすい。 |

| 農薬 | 適用可能な天然由来の農薬、生物的防除など。原則使用しない。 | 化学合成農薬。多様な種類があり、効果が高い。 |

| 種苗 | 有機種子・種苗の入手が困難な場合あり。 | 一般的な種苗を使用。 |

有機農業では、化学肥料や農薬の使用が制限されるため、有機JASに適合した資材を選定する必要があります。これらの資材は、慣行農業の資材よりも高価な場合があり、生産コストを押し上げる要因となることがあります。

労働時間と省力化技術

有機農業は、慣行農業に比べて労働力が多く必要とされる傾向にあります。

- 有機農業:

- 病害虫や雑草の管理を、手作業による除草や物理的防除、生物的防除などで行うため、労働時間が長くなりがちです。

- 土づくりや堆肥の管理にも手間がかかります。

- 慣行農業:

- 農薬や除草剤の使用により、病害虫や雑草の管理が容易で、労働時間を大幅に削減できます。

- 大規模化・機械化が進んでおり、省力化技術も発達しています。

- 近年では、スマート農業技術(IoT、センサー、AIなど)を有機農業に応用することで、労働力負担の軽減や効率化を図る取り組みも進められています。 [33, 36]

トレーサビリティ・ブランド力による高付加価値化

有機農業は、その特性を活かして高付加価値化を図ることができます。

認証ラベルの信頼度

有機JAS認証は、有機農産物の信頼度を高め、消費者に安心感を与える上で非常に重要です。

- 有機JASマークは、厳格な基準に基づいて生産された有機農産物にのみ表示が許されるため、品質と安全性の証となります。

- この認証ラベルがあることで、消費者は安心して有機農産物を選択でき、ブランド力向上に繋がります。

- 生産者にとっては、認証取得にかかるコストや手間があるものの、市場での差別化を図り、高単価での販売を可能にするメリットがあります。

消費者への訴求ポイント

有機農産物の高付加価値化には、消費者への適切な訴求が不可欠です。

| 訴求ポイント | 内容 |

| 安心・安全 | 化学肥料・農薬不使用による残留農薬リスクの低減、食品安全への配慮。 [75, 76] |

| 環境保全 | 生物多様性の保護、土壌保全、温室効果ガス排出量の削減など、環境負荷低減への貢献。 [7, 80] |

| 健康への配慮 | 栄養価の高さや、自然な美味しさへの期待。 |

| 地域貢献 | 地域経済の活性化、地産地消、オーガニックビレッジなどの取り組み。 |

| 生産者のストーリー | 生産者のこだわり、栽培方法、有機農業への想いを伝えることで、共感を呼ぶ。 |

これらの訴求ポイントを明確にすることで、単なる農産物ではなく、「価値ある食品」として消費者に認識され、高価格帯でも購入してもらえる可能性が高まります。

事例・動向|有機農業 事例×成功例×海外動向

有機農業は、国内外で多様な取り組みが進められています。成功事例や海外の動向から学ぶことは、有機農業の普及拡大に繋がるヒントとなります。

国内オーガニックビレッジ成功事例

日本各地で「オーガニックビレッジ」を宣言し、地域全体で有機農業を推進する動きが活発化しています。

地域特産品の活用

オーガニックビレッジの成功事例には、地域特産品と有機農業を組み合わせることで、地域ブランドを確立しているケースが多く見られます。

- 例えば、米、野菜、果物、茶など、その地域ならではの特産品を有機栽培で育てることで、希少価値を高め、高単価での販売を実現しています。

- 有機JAS認証を取得した特産品は、国内外の市場で高い評価を受け、地域の活性化に貢献しています。

- また、特産品を活かした有機加工品の開発も進められており、高付加価値化による収益性向上に繋がっています。

観光資源との連携

有機農業は、観光資源としても大きな可能性を秘めています。

- 農家レストラン: 自ら生産した有機野菜や有機米を使った料理を提供する農家レストランは、消費者に有機農業の魅力を直接体験してもらう場となります。

- 体験型ツーリズム: 有機農場での収穫体験、土づくり体験、堆肥づくり体験など、消費者が農業に触れる機会を提供することで、有機農業への理解を深め、ファンを増やすことができます。

- ファームステイ: 有機農家に滞在し、有機農業の日常を体験するファームステイは、都市部からの移住や新規就農への関心を高める効果も期待できます。

- これらの観光連携モデルは、地域経済を活性化し、有機農業の多面的機能を発揮する上で重要な役割を果たしています。

EU・アメリカ先進国との比較分析

有機農業の普及においては、EUやアメリカといった先進国の動向から学ぶべき点が多くあります。

政策支援体制の差異

| 国・地域 | 政策支援体制の特徴 |

| EU | ・共通農業政策(CAP)による手厚い直接支払い。 ・有機農業への転換支援、認証取得補助。 ・研究開発への投資、技術指導の充実。 [58] |

| アメリカ | ・国立有機プログラム(NOP)による認証制度の確立。 ・市場主導型の成長、多様な流通チャネル。 ・研究開発への民間投資も活発。 [55] |

| 日本 | ・みどりの食料システム戦略による2050年25%目標。 ・有機農業推進法に基づく補助金・助成金。 ・オーガニックビレッジによる地域推進。 [37, 38, 51, 53] |

EUは、長年にわたる手厚い政策支援により、有機農業の普及を強力に推進してきました。アメリカは、市場の多様性と民間企業の活力が特徴です。日本も近年、政府目標を掲げ、有機農業への政策支援を強化していますが、これまでの普及率の低さから、さらなる施策の強化が求められます。

市場成熟度

有機食品の市場成熟度は、国・地域によって大きく異なります。

| 国・地域 | 市場成熟度の特徴 |

| EU | ・有機食品がスーパーで広く流通し、一般消費者に浸透。 ・有機認証への信頼が高く、購入障壁が低い。 ・多様な有機加工食品も普及。 |

| アメリカ | ・有機食品市場は世界最大級。 ・大手スーパーや専門店の品揃えが豊富。 ・若年層を中心に健康志向が高く、有機食品の需要が高い。 |

| 日本 | ・有機食品はまだ高価で、一部の消費者層に限定的。 ・スーパーでの品揃えは限定的で、直売所や宅配が主な販路。 ・有機JAS認証の認知度は向上しつつあるものの、さらなる理解促進が必要。 |

日本の有機食品市場は、まだ成長段階にあり、EUやアメリカのような市場成熟度には達していません。今後の普及には、流通チャネルの多様化、価格低減、そして消費者の有機農業への理解促進が不可欠です。

地域活性化×観光連携モデル

有機農業は、単なる食料生産にとどまらず、地域活性化や観光との連携を通じて、新たな価値を生み出す可能性を秘めています。

農家レストラン・体験型ツーリズム

- 農家レストラン: 自らの畑で収穫した有機野菜や有機米をふんだんに使った料理を提供する農家レストランは、消費者に「食」を通じた有機農業の魅力を伝えます。食事ができるだけでなく、生産者との交流や、有機栽培の現場を見学できる場としても機能します。

- 体験型ツーリズム: 有機農場での収穫体験、土づくり体験、堆肥づくり体験など、消費者が実際に有機農業に触れるプログラムは、食育の場としてだけでなく、有機農業への理解を深め、ファン層を拡大する上で有効です。子供から大人まで、楽しみながら有機農業を学ぶことができます。

地域ブランド戦略

有機農業を核とした地域ブランド戦略は、地域の魅力を高め、経済を活性化させます。

- 有機JAS認証を取得した特産品を「○○産有機野菜」としてブランド化することで、市場での競争力を高めます。

- 地域の有機農産物を活かした加工品(有機ジャム、有機ジュースなど)を開発し、多様な商品展開を行うことで、消費者の選択肢を広げます。

- オーガニックビレッジの取り組みを積極的に発信し、地域の魅力としてPRすることで、観光客誘致や移住促進にも繋がります。

消費者動向|有機農産物 消費者意識×購買行動×通販

有機農業の普及には、消費者の理解と支持が不可欠です。消費者が有機農産物に何を求め、どのような購買行動をとるのかを把握することは、生産者や流通業者にとって重要です。

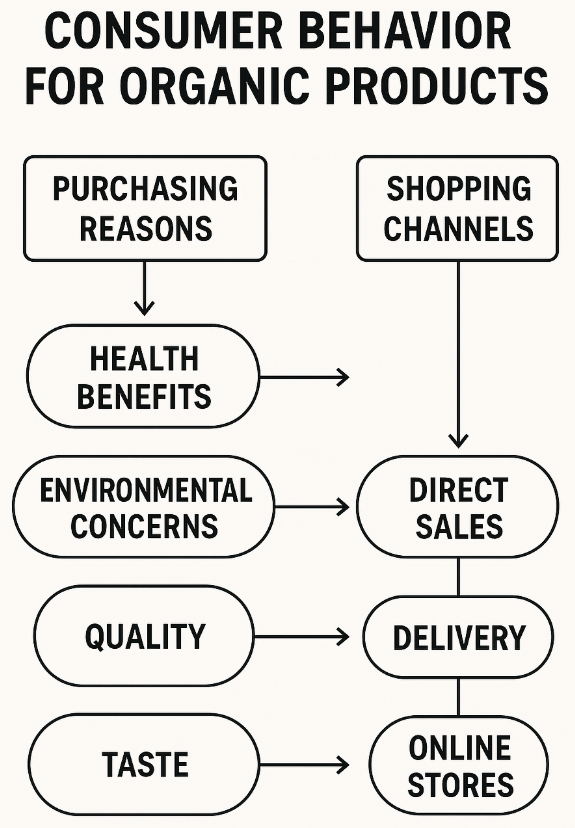

購入理由と品揃え改善ニーズ

消費者が有機農産物を購入する理由には、健康志向や環境意識が大きく影響しています。

安全・健康志向

消費者が有機農産物を選ぶ最大の理由は、「安心・安全」であることです。

- 残留農薬や化学肥料の使用を避けたいというニーズが高まっています。 [75, 76]

- 有機農産物は、健康への配慮や、子どもに安全な食品を食べさせたいという親の意識にも合致しています。

- また、有機農産物は栄養価が高い、味が良いといったイメージも購入理由となっています。

品揃えのギャップ

消費者は有機農産物への関心が高い一方で、品揃えの面で不満を感じていることがあります。

- スーパーなどでの有機農産物の品揃えはまだ限定的であり、「もっと多くの種類の有機野菜が欲しい」「旬の有機野菜が手に入りにくい」といった声が聞かれます。 [14]

- 特定の流通チャネル(直売所や宅配)に偏りがちなため、購入できる場所が限られていると感じる消費者もいます。

- この品揃えのギャップを埋めるためには、生産者の多様な有機農産物の生産促進に加え、流通業者が積極的に有機農産物の取り扱いを拡大することが求められます。

直売所/宅配/ECサイト比較

有機農産物の購入チャネルは多様化しており、それぞれにメリット・デメリットがあります。

| チャネル | 特徴 | メリット | デメリット |

| 直売所 | 生産者が直接販売。 | ・鮮度が良い。 ・生産者との交流。 ・中間マージンが少ない。 | ・品揃えや数量に限りがある。 ・アクセスが悪い場合がある。 |

| 宅配サービス | 有機食品専門業者や生協などが提供。 | ・自宅まで届けてくれる利便性。 ・定期購入で安定した入手。 ・厳選された有機農産物。 | ・送料がかかる。 ・選択肢が限られる場合がある。 ・届くまでに時間がかかることがある。 |

| ECサイト(通販) | オンラインストアでの販売。 | ・全国各地の有機農産物を購入可能。 ・24時間いつでも注文可能。 ・生産者の情報を得やすい。 | ・送料がかかる。 ・現物を確認できない。 ・到着までに時間がかかることがある。 |

| スーパーマーケット | 一般のスーパーの有機食品コーナー。 | ・気軽に購入できる。 ・多様な商品と同時に購入可能。 | ・品揃えが限定的。 ・高価格帯の傾向。 ・鮮度が劣る場合がある。 |

消費者は、自身のライフスタイルや重視するポイントに合わせて、これらのチャネルを使い分けています。

コストと利便性

有機農産物の購買行動において、コストと利便性は重要な判断基準となります。

- 直売所はコストを抑えられる可能性がありますが、利便性は場所に左右されます。

- 宅配やECサイトは利便性が高い一方で、送料などのコストが追加で発生します。

- スーパーマーケットは利便性が高いものの、品揃えや価格面での不満を感じる消費者もいます。

生産者や流通業者は、コストと利便性のバランスを考慮し、消費者が購入しやすいチャネルを強化していく必要があります。

リピーター獲得の工夫

有機農産物の継続的な販売には、リピーターの獲得が不可欠です。

- 品質の安定供給: いつも高品質な有機農産物を提供することで、消費者の信頼を得られます。

- 生産者の情報発信: 栽培方法や有機農業へのこだわり、生産者の顔が見える情報発信を行うことで、消費者との繋がりを深めます。

- コミュニティ形成: SNSやイベントを通じて、消費者と生産者が交流できる場を設けることで、ファンを増やし、リピーターに繋げます。

- 顧客ロイヤリティプログラム: ポイント制度や割引クーポンなどを導入し、リピーターへの特典を提供することも有効です。

消費者向け研修・体験プログラム

消費者が有機農業への理解を深めるためには、座学だけでなく、実践的な研修や体験プログラムが有効です。

ファームステイ事例

ファームステイは、消費者が有機農家に滞在し、有機農業の日常を体験できるプログラムです。

- 有機農場での作業(収穫、土づくり、堆肥づくりなど)に参加することで、有機農業の手間や工夫を肌で感じられます。

- 農家の生活や地域の文化に触れることで、有機農業への愛着や理解が深まります。

- 都市部の消費者が、自然の中でリフレッシュできる機会としても人気があります。

オンラインセミナーの活用

コロナ禍以降、オンラインセミナーの活用が急速に普及し、有機農業に関する情報発信や研修の機会も増えています。

- 有機農業の基礎知識、JAS認証制度、病害虫対策、土づくりなど、様々なテーマのオンラインセミナーが開催されています。

- 場所を選ばずに自宅で手軽に参加できるため、これまで研修に参加できなかった層にも有機農業を学ぶ機会を提供できます。

- 専門家や有機農家から直接話を聞くことができ、質疑応答を通じて疑問を解消することも可能です。

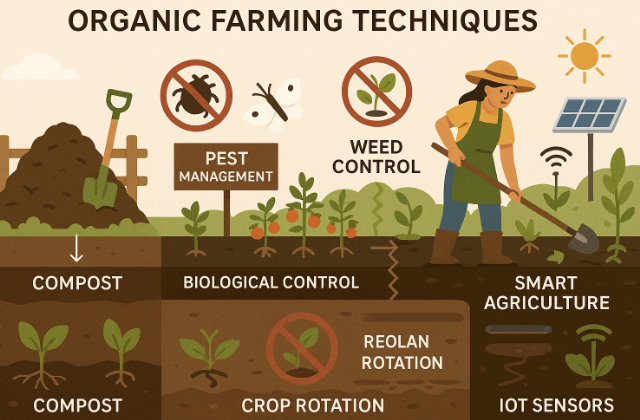

技術・栽培|有機農業 技術×有機栽培 方法×土づくり

有機農業の成功には、慣行農業とは異なる専門的な栽培技術と、土づくりへの深い理解が不可欠です。

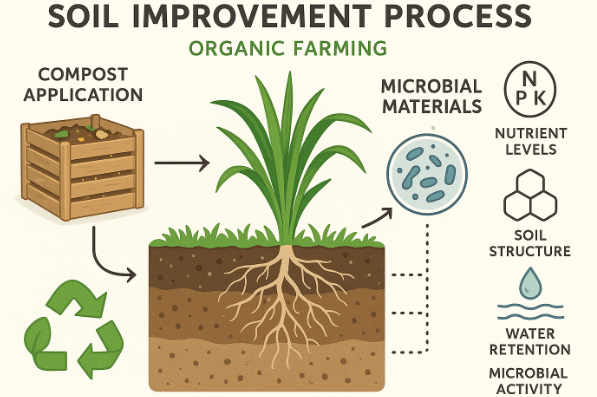

堆肥・微生物資材による土壌改良

有機農業における土づくりは、持続可能な農業経営の基盤となります。

資材選定のポイント

堆肥や微生物資材は、土壌改良において重要な役割を果たします。

| 資材の種類 | 特徴 | 資材選定のポイント |

| 堆肥 | 植物残渣や家畜糞尿を微生物の力で発酵させたもの。土壌の物理性・化学性・生物性を改善。 | ・完熟度が高いもの(未熟だと植物に悪影響)。 ・原料が明確なもの(有機JAS適合資材であるか)。 ・地域の資源を活用したもの(運搬コストを抑える)。 |

| 微生物資材 | 特定の有用微生物を含む資材。土壌微生物相の改善、病害抑制、養分利用効率向上。 | ・目的(病害抑制、生育促進など)に合った菌株を選ぶ。 ・信頼できるメーカーのものを選ぶ。 ・使用方法を遵守する。 |

これらの資材を適切に選定し、継続的に施用することで、土壌の肥沃度を高め、健全な作物の生育環境を整えることができます。

施用タイミングと効果

堆肥や微生物資材は、施用タイミングによって効果が大きく異なります。

- 堆肥:

- 施用タイミング: 作付け前(土壌の準備期間)に施用するのが一般的です。

- 効果: 土壌の団粒構造化、保肥力向上、微生物活動の促進、養分の供給。

- 微生物資材:

- 施用タイミング: 種まき・定植時、生育初期、病害発生前など、目的に応じて使い分けます。

- 効果: 病害抑制、根張りの促進、養分吸収効率の向上、作物の生育促進。

適切な施用タイミングと方法を組み合わせることで、土壌改良の効果を最大限に引き出すことができます。

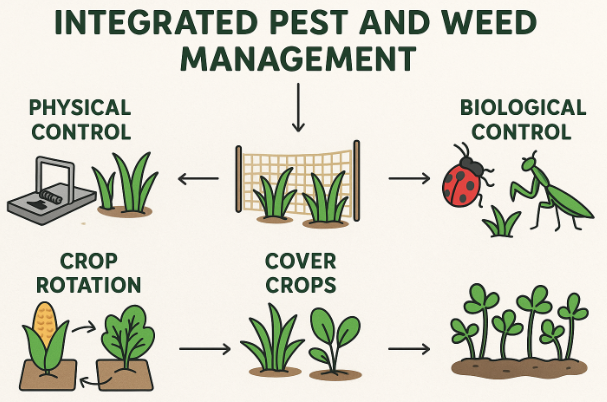

病害虫・雑草対策のベストプラクティス

有機農業では化学合成農薬を使用しないため、病害虫や雑草への対策は技術と工夫が求められます。

物理的防除 vs 生物的防除

| 防除方法 | 特徴 | 具体例 | メリット・デメリット |

| 物理的防除 | 物理的な手段で病害虫・雑草を防除。 | ・防虫ネット、マルチ、手除草。 ・捕獲トラップ、熱処理。 | ・即効性がある。 ・環境負荷が低い。 ・労働力やコストがかかる場合がある。 |

| 生物的防除 | 天敵、拮抗微生物などを利用して病害虫を抑制。 | ・テントウムシ(アブラムシの天敵)、バンカープランツ。 ・特定の微生物資材の利用。 | ・環境への影響が少ない。 ・長期的な効果が期待できる。 ・効果発現に時間がかかることがある。 |

これらの防除方法を単独でなく、組み合わせて活用する「総合的病害虫・雑草管理(IPM)」の考え方が重要です。

輪作・カバークロップの活用

輪作やカバークロップは、病害虫・雑草対策だけでなく、土壌改良にも効果的な有機農業の基本技術です。

- 輪作(連作障害の回避):

- 同じ畑で毎年異なる種類の作物を栽培することで、特定の病害虫や雑草の発生を抑制し、土壌の養分バランスを保ちます。

- 異なる科の作物を組み合わせることで、土壌中の特定の栄養素の偏りを防ぎます。

- カバークロップ(緑肥作物):

- 作物の栽培期間外に、土壌を覆うように栽培する植物(クローバー、ライ麦など)です。

- 雑草の発生を抑制し、土壌侵食を防ぎます。

- 根が土壌を耕し、有機物を供給することで、土壌の肥沃度を高めます。

- 特定の病害虫を抑制する効果を持つものもあります。

スマート農業×IoT・センサー・データ活用

近年、スマート農業技術は有機農業の課題解決に貢献すると期待されています。

リモートモニタリングの仕組み

IoTデバイスやセンサーを活用したリモートモニタリングは、有機農業の効率化に貢献します。

- 仕組み: 畑に設置したセンサーが、土壌水分、温度、湿度、日射量などのデータをリアルタイムで収集し、クラウド上に送信します。生産者はスマートフォンやPCからいつでもこれらのデータを確認できます。

- メリット:

- 水やりや施肥のタイミングを最適化し、資材の無駄を削減します。

- 病害虫の発生リスクを早期に察知し、迅速な対策を可能にします。

- 農場に足を運ぶ手間を減らし、労働力負担を軽減します。

- データに基づいた栽培管理により、収量や品質の安定化に繋がります。

AI予測モデルの導入事例

AIを活用した予測モデルは、有機農業の意思決定を支援します。

- 事例:

- 気象データと生育データをAIが分析し、病害虫の発生時期や収量を予測するシステム。

- 土壌センサーのデータから、最適な施肥量や水やりのタイミングをAIが提案するシステム。

- メリット:

- 経験や勘に頼りがちだった有機栽培において、客観的なデータに基づいた判断が可能になります。

- 病害虫リスクを予測し、早期に対策を講じることで、被害を最小限に抑えられます。

- 収量予測により、販売計画の精度を高め、経営の安定化に貢献します。

教育・人材|有機農業 教育×研修×新規就農支援

有機農業の普及拡大には、知識と技術を持った人材育成が不可欠です。農業大学校での教育、実践的な研修制度、そして新規就農者への支援は、有機農業の未来を担う重要な要素です。

農業大学校カリキュラムと資格取得

農業大学校は、有機農業を学ぶ上で重要な教育機関の一つです。

必修科目と選択科目

農業大学校のカリキュラムでは、有機農業に関する知識と技術を体系的に学ぶことができます。

| 項目 | 内容 |

| 必修科目 | ・作物栽培学、土壌学、植物病理学、昆虫学など、農業の基礎となる科目。 ・有機農業概論、有機JAS認証制度など、有機農業の基本的な知識。 |

| 選択科目 | ・有機栽培の実践技術(土づくり、病害虫対策、雑草対策など)を深掘りする科目。 ・スマート農業、農業経営、マーケティングなど、有機農業の多角的な知識。 |

これらの科目を履修することで、有機農業を実践するための理論と技術をバランス良く身につけることができます。

修了生の就農率

農業大学校の修了生は、有機農業への新規就農を目指すケースも多く、その就農率は注目されます。

- 農業大学校は、卒業後の就農支援にも力を入れており、研修先の紹介や経営相談などを行っています。

- 有機農業に関する専門的な知識と技術を習得できるため、有機農業を志す若者にとって、農業大学校は重要な選択肢の一つとなっています。

- しかし、有機農業は慣行農業に比べて技術習得に時間がかかり、収益化までの道のりが長いため、卒業後の定着を支援する継続的な取り組みが求められます。

研修制度・技術指導プログラム一覧

有機農業の技術習得を支援するため、多様な研修制度や技術指導プログラムが提供されています。

公的研修 vs 民間研修

| 研修の種類 | 主催 | 特徴 | 対象者 |

| 公的研修 | 農林水産省、都道府県の農業試験場・普及センター、農業大学校など。 | ・体系的で基礎から学べる。 ・実践的な技術指導も充実。 ・費用が比較的安価な場合が多い。 | 新規就農希望者、有機農業に転換を検討する農家。 |

| 民間研修 | 有機農家、農業法人、NPO法人、コンサルティング会社など。 | ・特定の有機栽培技術や経営ノウハウに特化。 ・実践的で、経験豊富な農家から直接学べる。 ・費用が高めの場合がある。 | 特定の技術やノウハウを習得したい者、経営力を高めたい者。 |

これらの研修を組み合わせることで、自身の目的に合った技術や知識を効率的に習得できます。

OJT・インターン制度

実際の農場で働きながら学ぶOJT(On-the-Job Training)やインターン制度は、実践的な有機農業の技術を身につける上で非常に有効です。

- メリット:

- 現場での作業を通じて、栽培技術、病害虫対策、土づくりなど、教科書だけでは学べない実践的な知識と技術を習得できます。

- 有機農家の経営ノウハウや販路開拓の実際を学ぶことができます。

- 有機農業の労働や手間を肌で感じ、現実的な就農のイメージを持つことができます。

- 農家との人脈を築き、将来の就農に繋がるネットワークを構築できます。

- 探し方: 各地の農業普及指導センターや新規就農支援機関、有機農業団体のウェブサイトなどで情報を収集できます。

若手・後継者育成と事業承継支援策

有機農業の持続的な発展には、若手人材の育成と事業承継の円滑化が不可欠です。

マッチング支援サービス

新規就農者と離農を考えている有機農家を繋ぐマッチング支援サービスが増えています。

- サービス内容:

- 新規就農希望者の技術や経験、希望条件に合った有機農家を紹介。

- 有機農家の経営状況や技術、ノウハウを引き継ぎたい新規就農者を募集。

- 研修期間の受け入れ支援や、事業承継に関する相談対応。

- メリット:

- 新規就農者は、既存の農地や設備、販路、ノウハウを引き継ぐことで、初期投資を抑え、就農後の経営リスクを軽減できます。

- 離農を考えている有機農家は、長年培った技術や知識を次世代に繋ぎ、地域農業の活性化に貢献できます。

リース・レンタルによる初期投資軽減

新規就農者にとって、農業機械や設備の購入にかかる初期投資は大きな負担となります。

- リース・レンタル制度:

- 高性能な農業機械を、購入することなくリースやレンタルで利用できる制度です。

- これにより、初期投資を大幅に抑え、新規就農者の参入障壁を低減できます。

- メリット:

- 初期投資を抑えることで、経営の自由度が高まります。

- 最新のスマート農業技術を導入しやすくなります。

- 必要な期間だけ機械を利用できるため、無駄なコストを削減できます。

- 国や自治体、農業機械メーカーなどが提供するリース・レンタル制度を積極的に活用することが、有機農業を始める上での課題解決に繋がります。

展望・将来性|有機農業 将来性×SDGs×カーボンニュートラル

有機農業は、単なる食料生産に留まらず、環境保全、食料安全保障、地域活性化など、多岐にわたる分野でその将来性が期待されています。

市場成長性とビジネスチャンス分析

国内外の有機食品市場は、今後も成長が見込まれており、新たなビジネスチャンスが生まれています。

高付加価値商品の可能性

有機農業は、その特性を活かして高付加価値商品を開発する大きな可能性を秘めています。

- 加工品開発: 有機農産物を原料としたジャム、ジュース、菓子、ベビーフードなどの加工品は、付加価値が高く、収益性向上に貢献します。

- 地域ブランド化: 特定の地域で生産された有機農産物を地域ブランドとして確立することで、希少性を高め、高価格帯での販売が可能になります。

- 機能性表示食品: 有機栽培された特定の作物が持つ機能性(例:GABAを高含有する発芽玄米など)を活かした機能性表示食品の開発も、新たなビジネスチャンスとなります。

- 観光連携: 農家レストランや体験型観光との連携により、有機農産物そのものだけでなく、有機農業の体験やストーリーを商品として提供することで、高付加価値化を図れます。

新規参入セグメント

有機農業の市場成長に伴い、多様な新規参入セグメントが生まれています。

| セグメント | 特徴 | 狙えるビジネスチャンス |

| 都市型農業 | 都市近郊の小規模農地や屋上、ベランダなどで有機野菜を栽培。 | ・新鮮で安全な野菜の直売。 ・食育や体験型イベントの開催。 ・レストランなどへの小ロット供給。 |

| スマート農業導入 | IoT、AIなどの先端技術を活用し、効率的な有機栽培を目指す。 | ・労働力不足の解消、生産性向上。 ・データに基づいた精密な栽培管理。 ・高付加価値な農産物の生産。 |

| 加工・流通特化型 | 有機農産物の加工品開発や、流通チャネルの構築に特化。 | ・有機加工品の製造・販売。 ・ECサイトや宅配サービスの運営。 ・外食産業への供給網構築。 |

| 観光連携型 | 有機農業と観光を組み合わせたサービスを提供。 | ・ファームステイ、農家レストラン。 ・収穫体験、農作業体験プログラム。 ・グリーンツーリズム事業。 |

これらの新規参入セグメントは、有機農業の多様性を広げ、新たなビジネスモデルを創出する可能性を秘めています。

環境保全型農業と生物多様性保護

有機農業は、環境負荷低減と生物多様性保護に大きく貢献する環境保全型農業の代表例です。

エコシステムサービス評価

有機農業が提供するエコシステムサービスは多岐にわたります。

| エコシステムサービスの種類 | 有機農業の貢献 |

| 供給サービス | 食料、水、燃料、繊維などの生産。 |

| 調整サービス | 気候変動(温室効果ガス吸収)、水の浄化、病害虫の抑制、受粉。 |

| 文化的サービス | レクリエーション、観光、食育、景観保全。 |

| 支持サービス | 土壌形成、養分循環、生物多様性維持。 |

有機農業は、化学肥料や農薬を使用しないことで、土壌の健全性を保ち、水質汚染のリスクを低減します。また、輪作やカバークロップの導入、多様な作物の栽培は、生物多様性を育み、生態系サービスを強化します。 [7, 80]

生物多様性指標の活用

有機農業が生物多様性に与える影響を評価するため、生物多様性指標が活用されています。

- 指標の例:

- 畑周辺の昆虫の種類数や生息数。

- 土壌中の微生物の種類数や活性。

- 鳥類や小型動物の生息状況。

- 雑草の種類数や多様性(必ずしも悪い雑草ばかりではないため)。

- これらの指標を定期的にモニタリングすることで、有機農業が生物多様性にどれだけ貢献しているかを客観的に評価し、さらなる環境保全への取り組みを推進することができます。

食料安全保障×循環型モデルの可能性

有機農業は、食料安全保障の強化と循環型社会の構築に貢献する可能性を秘めています。

地域循環型サプライチェーン

有機農業は、地域内で資源を循環させるサプライチェーンの構築に適しています。

- 仕組み: 地域内で生産された有機農産物が、地域内で消費され、その際に発生する食品残渣などが堆肥として農地に戻されるというサイクルです。

- メリット:

- 食料自給率の向上、食料安全保障の強化。

- 輸送コストの削減、温室効果ガス排出量の低減。

- 地域経済の活性化、雇用創出。

- 災害時のリスク分散。

- オーガニックビレッジの取り組みは、この地域循環型サプライチェーンの理想的なモデルと言えます。

災害リスク分散

有機農業は、慣行農業に比べて多様な作物を栽培する傾向があるため、災害リスクの分散にも繋がります。

- 単一作物の大規模栽培は、病害虫の大量発生や異常気象による被害が壊滅的になる可能性があります。

- 有機農業では、複数の作物を組み合わせる輪作や、強靭な土づくりによって、特定の作物への被害が全体に及ぶリスクを低減できます。

- また、地域循環型の食料システムは、広域の物流網に依存しないため、災害時においても食料を安定的に供給できる可能性があります。

行動喚起:「有機農業をめぐる事情」を踏まえた次の一手で素敵な未来を手に入れよう

「有機農業をめぐる事情」を深く理解した今、次の一歩を踏み出すことで、あなたも持続可能な社会の実現に貢献できます。

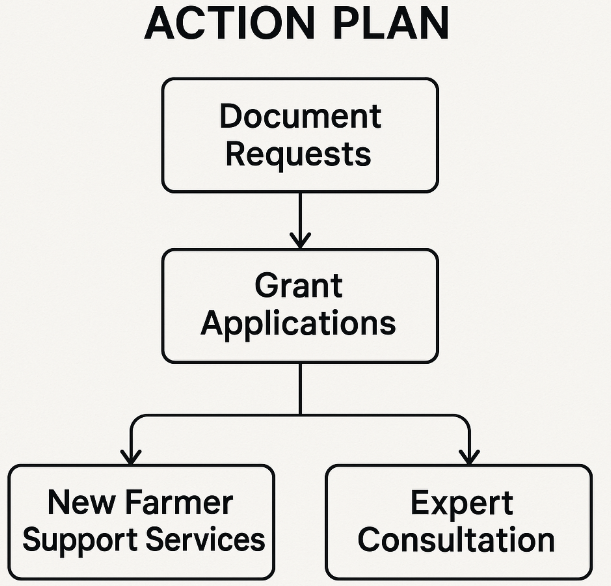

資料請求・交付金申請のステップ

有機農業への転換や新規就農を考えている方は、まずは情報収集から始めましょう。

| ステップ | 内容 |

| 1. 情報収集 | 農林水産省や各自治体のホームページ、農業関係団体のウェブサイトで、有機農業に関する補助金や交付金、支援制度の最新情報を確認しましょう。 |

| 2. 相談窓口の活用 | 地域の農業普及指導センターや新規就農相談センターなど、専門の相談窓口に足を運び、具体的な課題や疑問点を相談しましょう。 |

| 3. 事業計画の策定 | 有機農業でどのような作物を栽培し、どのように販売していくか、具体的な事業計画を策定します。収益性のシミュレーションも行いましょう。 |

| 4. 申請書類の準備 | 各補助金・交付金の要件に合った申請書類を準備します。必要に応じて、専門家(行政書士など)のサポートも検討しましょう。 |

| 5. 申請 | 準備が整ったら、期日までに申請手続きを行いましょう。 |

新規就農・転換支援サービス活用のコツ

有機農業への新規就農や慣行農業からの転換には、様々な支援サービスを活用することが成功の鍵となります。

- 農業大学校や研修機関の活用: 有機栽培技術の基礎から実践までを体系的に学べる農業大学校や専門の研修機関で知識と技術を習得しましょう。

- OJT・インターン制度: 実際に有機農家で働きながら学ぶOJTやインターン制度は、実践的な技術と経営ノウハウを身につける上で非常に有効です。

- マッチング支援サービス: 新規就農者と既存の有機農家を繋ぐマッチングサービスを利用することで、農地や設備、ノウハウの承継がスムーズに進む可能性があります。

- 資金支援制度: 国や自治体が提供する補助金や融資制度を積極的に活用し、初期投資や経営安定化の課題をクリアしましょう。

研修参加・専門家相談で収益性と持続可能性を両立

有機農業は、収益性の確保と持続可能性の両立を目指すことが重要です。

- 研修への積極的な参加: 最新の有機栽培技術やスマート農業技術、経営ノウハウなどを学ぶため、研修会やセミナーに積極的に参加しましょう。

- 専門家への相談: 栽培技術、病害虫対策、土づくり、販路開拓、経営改善など、専門的な課題については、地域の農業普及指導員、有機農業コンサルタント、税理士など、各分野の専門家に相談しましょう。

- 情報交換とネットワーク構築: 他の有機農家や有機農業に関心のある消費者、流通業者などと積極的に情報交換を行い、ネットワークを構築することも、課題解決や新たなビジネスチャンス創出に繋がります。

有機農業は、地球環境と私たちの健康を守り、豊かな未来を創造するための重要な営みです。ぜひ、この「有機農業をめぐる事情」を参考に、あなたらしい次の一歩を踏み出してみてください。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。