新しい挑戦として農業に興味はあるけれど、「初期費用がいくらかかるのか」「資金繰りはどうすればいいのか」と不安を感じていませんか?特に「新規就農で1,000万円の補助金がもらえるらしい」という噂を聞いて、その詳細が気になっている方も多いでしょう。この1,000万円という大きな金額は、農業への一歩を踏み出す大きなきっかけになります。

この記事では、新規就農者向けの「経営発展支援事業」を徹底的に解説します。補助金の正式名称、いつから始まったのか、そして最も気になる受給条件や、何に使えるのかまで、網羅的にまとめました。

この記事を読めば、1,000万円補助金の全体像を正確に把握でき、自分自身が対象になるかどうかが分かり、具体的な申請に向けた第一歩を踏み出せるようになります。反対に、この制度の詳細を知らないまま就農準備を進めてしまうと、本来受け取れるはずの資金を逃したり、資金計画が狂ってしまったりするリスクがあります。未来の農業経営を成功させるために、ぜひ最後まで読んで正しい知識を身につけてください。

目次

- 1 そもそも新規就農の補助金1,000万円はいつから?「経営発展支援事業」の概要

- 2 【重要】新規就農補助金1,000万円の「条件」とは?49歳以下が対象?

- 3 新規就農補助金1,000万円は「返済不要」?補助率や自己負担を解説

- 4 農業次世代人材投資資金との併用は?就農準備資金 150万円の活用法

- 5 新規就農の補助金で何が買える?「農業機械」「農業施設」など対象をチェック

- 6 認定新規就農者になるには?「青年等就農計画」の申請方法と流れ

- 7 知っておきたい!50歳以上 新規就農を目指す人が使える支援制度

- 8 新規就農の失敗を防ぐ!資金繰りや初期費用、販路確保のコツ

- 9 よくある疑問をQ&Aで解決!再検索キーワード対応コーナー

- 10 【行動促進】1,000万円補助金を活用して素敵な農業人生を手に入れよう

そもそも新規就農の補助金1,000万円はいつから?「経営発展支援事業」の概要

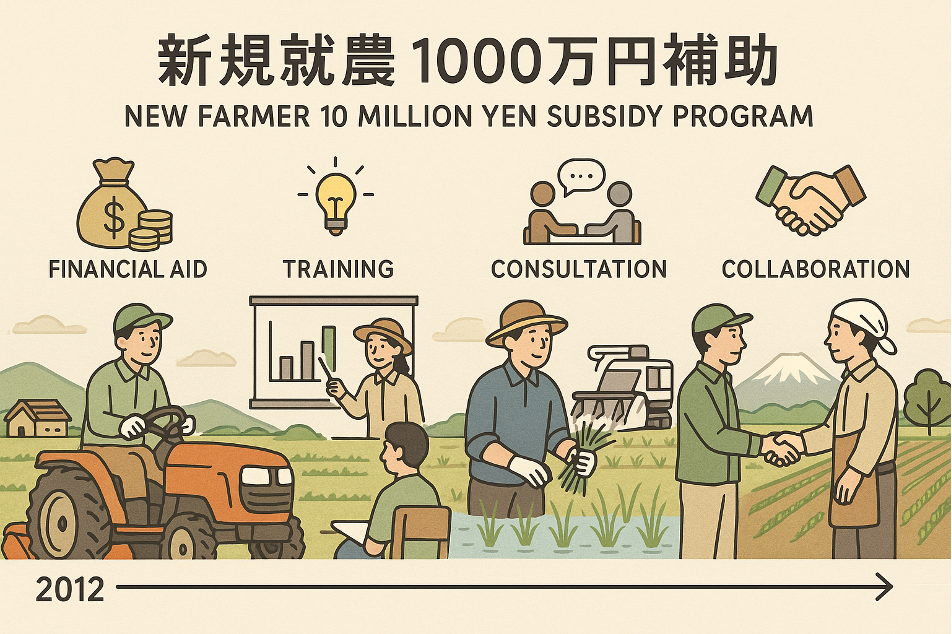

新規就農で1,000万円がもらえるという話を聞き、「本当にそんな補助金があるの?」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。この1,000万円補助金は、2022年度から始まった国の新しい支援制度です。正式名称は「新規就農者育成総合対策」に含まれる「経営発展支援事業」で、将来の農業を担う若い世代の就農を強力に後押しするために創設されました。この制度は、農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)のような生活費支援ではなく、農機具や施設の導入といった設備投資を重点的にサポートするのが大きな特徴です。

農業次世代人材投資資金の大幅変更と、新規就農者向け支援制度の拡充について詳しく解説した動画です。令和4年度から始まった経営発展支援事業により、これまで最大990万円だった給付額が一気に1,312万円に増額される可能性について、農水省の予算概算要求を基に解説されています。1,000万円補助金の背景を理解するのに最適な内容です。

制度の正式名称と目的

新規就農者向けの1,000万円補助金は、「新規就農者育成総合対策」という事業全体の一部です。この総合対策は、就農前から就農直後まで、新規就農者が抱えるさまざまな課題を包括的に支援することを目的としています。その中で、特に初期投資の負担を軽減するために設けられたのが「経営発展支援事業」です。この事業は、農業経営を早期に安定させ、持続的な成長を促すための設備投資を支援します。

新規就農者育成総合対策

「新規就農者育成総合対策」は、就農準備段階から独立・経営安定までを切れ目なく支援する、農林水産省による総合的なパッケージです。この対策には、資金支援だけでなく、研修や技術指導、相談体制の整備などが含まれています。

経営発展支援事業の位置付け

この総合対策の中で、「経営発展支援事業」は、就農後の初期投資負担を軽減し、早期の経営確立を支援するための柱として位置づけられています。特に、高額な農機具や施設の導入は、自己資金だけでは難しいケースが多いため、この補助金が果たす役割は非常に大きいと言えます。

制度開始時期と背景

「経営発展支援事業」は、2022年度からスタートしました。この制度が生まれた背景には、日本の農業が抱える高齢化や後継者不足といった深刻な課題があります。農林水産省は、意欲ある若者の新規就農を増やすため、従来の制度を見直しました。これまでは生活費を支援する「農業次世代人材投資資金」が中心でしたが、就農後の経営安定には、高額な農機具や施設の導入が不可欠です。そこで、より実践的で効果的な支援として、設備投資に特化した1,000万円の補助金制度が創設されました。

2022年度スタートの経緯

この新しい制度は、2022年度予算に盛り込まれ、その年度から交付が開始されました。従来の支援制度では、生活費の補助だけでは就農後の経営安定が難しいという課題が指摘されており、より効果的な支援策が求められていました。これに応える形で、初期投資の支援に重点を置いた新たな事業がスタートしたのです。

農林水産省の新規就農支援政策変遷

農林水産省の就農支援政策は、時代のニーズに合わせて変化してきました。かつては、研修や技術指導が中心でしたが、少子高齢化が進み、就農者が減少する中で、生活費の補助(農業次世代人材投資資金)が導入されました。そして現在、さらに踏み込んだ支援として、高額な初期投資をカバーする「経営発展支援事業」が加わり、より実践的な支援へとシフトしています。

従来制度との比較

新規就農者がよく利用していた旧制度「農業次世代人材投資資金」(旧青年就農給付金)は、就農準備期や経営開始直後の生活費を支援する目的でした。しかし、新しい「経営発展支援事業」は、トラクターやハウスといった農業機械・施設の導入費用に限定して補助するものです。これにより、就農後の生産性向上と経営規模拡大を直接的にサポートできるようになりました。

農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)との違い

農業次世代人材投資資金は、いわば「生活費」として支給される資金であり、農業研修中や就農初期の生活を支えることが目的でした。一方、経営発展支援事業は、あくまで「設備投資」に対する補助金です。このため、補助金の使途が厳密に定められており、計画に基づいた設備導入が必須となります。

生活費支援→設備投資支援への切り替え

この制度変更は、就農支援の考え方が「就農を促すための生活保障」から「就農後の経営成功を後押しするための投資」へと変わったことを意味します。これにより、単に就農者を増やすだけでなく、持続可能で収益性の高い農業経営体を育成することに重点が置かれるようになりました。

【重要】新規就農補助金1,000万円の「条件」とは?49歳以下が対象?

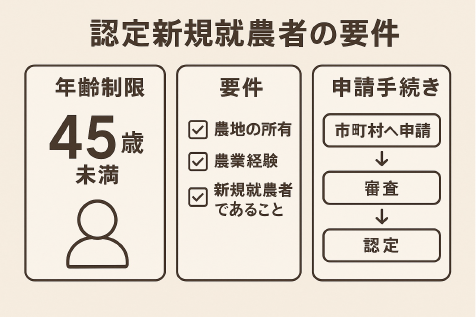

1,000万円の補助金は、誰でも受け取れるわけではありません。この制度には、厳格な条件が設けられており、特に重要なのが「認定新規就農者」であることと、年齢制限です。これらの条件をクリアしなければ、申請自体ができません。

岐阜県農政部による認定新規就農者制度の公式解説動画です。青年等就農計画の作成方法から認定までの具体的な流れ、そして認定を受けることで利用できる各種支援制度について、担当者が分かりやすく説明しています。49歳以下の年齢要件や認定基準についても詳しく触れられており、制度の全体像を把握するのに非常に有用です。

認定新規就農者になるための要件

「認定新規就農者」とは、新たに農業を始める人が作成する「青年等就農計画」を市町村が認定した者のことです。この認定を受けるには、いくつかの要件を満たす必要があります。

年齢制限(49歳以下)

この補助金の対象となるのは、原則として申請時において49歳以下の就農者です。これは、将来の農業を担う若い世代の育成を目的としているためです。ただし、50歳以上の方でも利用できる別の支援制度もあるため、後述の項目で詳しく解説します。

経験要件(農業研修修了等)

補助金を受け取るためには、就農経験が5年未満であること、または農業大学校や農業法人での研修を修了していることなど、一定の農業経験を有していることが求められます。これは、補助金を有効に活用し、安定した経営を確立できると認められるための重要な要件です。

青年等就農計画の作成方法

認定新規就農者になるためには、自身の農業経営計画をまとめた「青年等就農計画」を作成し、市町村に提出する必要があります。

計画作成の主要項目

この計画書には、以下の項目を詳細に記載する必要があります。

- 経営目標: どのような作物を、どれくらいの規模で栽培し、どれくらいの所得を目指すのか。

- 資金計画: 必要な資金(初期費用、運転資金など)と、その調達方法(補助金、自己資金、融資など)。

- 技術・知識: 農業技術や経営ノウハウをどのように習得していくか。

- 販路計画: 収穫した農産物をどのように販売するか(直売所、市場、ネット販売など)。

市町村認定の流れ

作成した「青年等就農計画」は、就農予定地の市町村に提出します。市町村は、計画の内容が実現可能か、地域の農業振興に貢献するかなどを審査し、問題がなければ「認定新規就農者」として認めます。

就農形態別の適用範囲

補助金の対象となる就農形態は、大きく分けて「独立自営就農」「親元就農」「雇用就農」の3つがあり、それぞれ適用範囲が異なります。

| 就農形態 | 補助金の適用範囲 | 備考 |

| 独立自営就農 | 1,000万円補助金の対象 | 新たに農地を取得・賃借し、自らの意思で経営を開始する場合。 |

| 親元就農 | 1,000万円補助金の対象 | 親の農家を継承する場合。親の経営を承継するための設備投資も対象。 |

| 雇用就農 | 対象外 | 農業法人等に雇用される場合。ただし、将来的に独立を目指す場合は、研修資金等の他の支援制度を利用できる可能性がある。 |

日本政策金融公庫の利用可否

新規就農者は、補助金だけでは初期投資費用をまかないきれない場合が多く、日本政策金融公庫の融資制度を併用することが一般的です。

青年等就農資金の特徴

日本政策金融公庫の「青年等就農資金」は、新規就農者向けの無利子融資制度です。設備資金だけでなく、運転資金や生活資金も対象となるため、補助金と合わせて活用することで、資金面のリスクを大幅に軽減できます。

無利子融資との併用条件

1,000万円補助金と青年等就農資金は併用が可能です。ただし、補助金の申請が通ったからといって融資が無条件で受けられるわけではありません。別途、公庫の審査が必要となり、返済計画なども厳しくチェックされます。

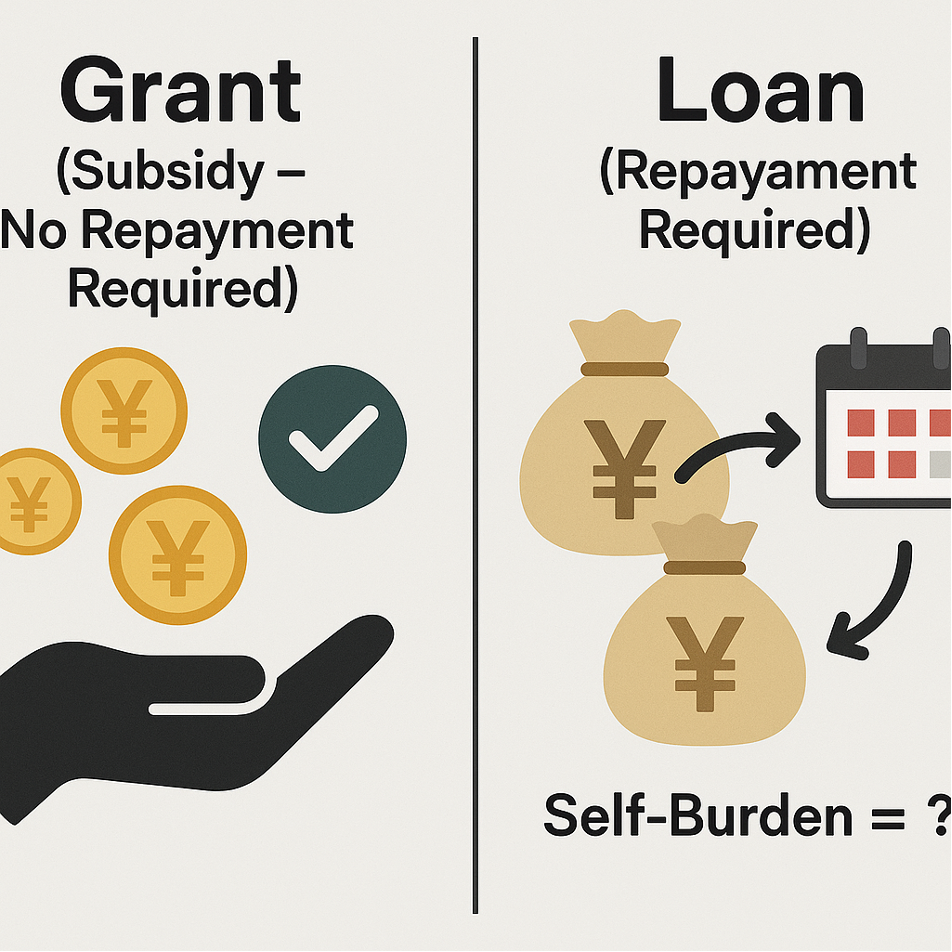

新規就農補助金1,000万円は「返済不要」?補助率や自己負担を解説

「1,000万円もらえるなら、返さなくてもいいの?」という疑問を持つ方も多いでしょう。結論から言うと、この補助金は原則として返済不要の交付金です。ただし、全額が国から支給されるわけではなく、自己負担分も発生します。また、不正受給など特定の条件に該当した場合には返還義務が生じるため、注意が必要です。

補助率と自己負担の仕組み

経営発展支援事業の補助金は、以下の割合で資金が賄われます。

- 国: 1/2

- 都道府県: 1/4

- 本人(自己負担): 1/4

つまり、1,000万円分の設備投資を行う場合、国から500万円、都道府県から250万円の補助金が交付され、残りの250万円は自己資金で賄う必要があります。自己負担額は最大250万円となり、この資金をどのように調達するかが重要な課題となります。

自己負担分の資金調達方法

自己負担分(最大250万円)の資金は、以下の方法で調達するのが一般的です。

- 自己資金: 貯蓄や退職金などを充当する。

- 無利子融資: 日本政策金融公庫の「青年等就農資金」などを利用する。

- 自治体独自の支援: 一部の自治体では、自己負担分に対する補助制度を設けている場合がある。

返還が発生するケースと回避策

原則返済不要な補助金ですが、以下のようなケースでは、交付された補助金の全額または一部を返還しなければならない可能性があります。

不正受給時の返還条件

虚偽の申請や、補助金の使途を偽った場合など、不正に補助金を受給した場合は、当然ながら全額返還が命じられます。また、計画とは異なる設備を導入したり、事業を途中で放棄したりした場合も、返還を求められることがあるため、計画に沿った事業実施が不可欠です。

経営継承失敗による返還リスク

補助金交付から一定期間内に農業経営を放棄したり、経営が破綻したりした場合も、返還を求められるリスクがあります。特に、親元就農で経営を継承する計画だったが途中で断念した場合などは、交付金の返還を求められるケースがあるため、経営継承は慎重に進める必要があります。

関連制度との比較

新規就農をサポートする制度には、補助金以外にもさまざまなものがあります。それぞれの制度の目的や特徴を理解しておくことで、効果的な資金計画を立てられます。

無利子融資制度との違い

| 制度の種類 | 補助金(経営発展支援事業) | 融資(青年等就農資金など) |

| 資金の性格 | 返済不要の交付金 | 返済義務のある借入金 |

| 主な用途 | 設備投資費用 | 設備資金、運転資金、生活資金 |

| 自己負担 | 一部自己負担あり | 利子なし(または低利子)で借り入れ可能 |

交付金制度との比較

補助金と交付金は似た言葉ですが、一般的に、補助金は特定の事業の経費の一部を補助するもので、交付金は特定の目的のために交付される資金を指します。経営発展支援事業は、その性格から「補助金」と「交付金」両方の性質を持つと言えます。

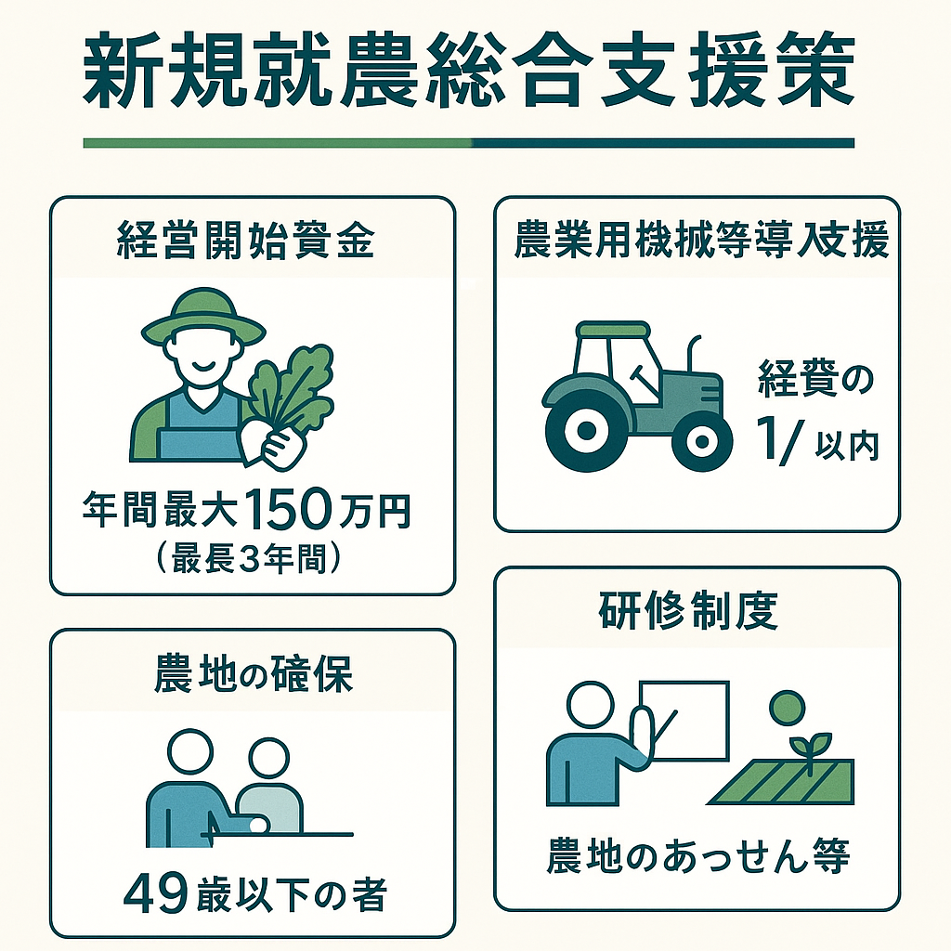

農業次世代人材投資資金との併用は?就農準備資金 150万円の活用法

以前から新規就農者向けの支援として知られていた「農業次世代人材投資資金」は、現在も制度として残っています。この制度は、1,000万円の補助金とは目的が異なるため、両方をうまく活用することで、より安心して就農に臨めます。

農業次世代人材投資資金(経営開始型)について、制度の詳細と実際の活用方法を農業者の視点から解説した動画です。年間150万円を最長5年間受け取れる制度の条件や注意点、そして経営発展支援事業との併用時のルールについても触れられています。新規就農者が陥りやすい失敗例も紹介されており、実践的な知識が得られます。

就農準備資金(150万円×3年)とは

農業次世代人材投資資金には、「就農準備資金」と「経営開始資金」の2種類があります。このうち、「就農準備資金」は、農業法人や先進農家での研修期間中に、年間最大150万円を最長2年間支給するものです。

制度概要と対象者

- 制度概要: 農業大学校や研修機関、先進農家での研修期間中の生活費を支援する。

- 対象者: 農業経営を開始するまでに、研修等を通じて技術や経営ノウハウを習得する就農希望者。

支給期間・支給額

就農準備資金は、最長2年間、年間最大150万円が支給されます。この資金は、研修中の生活費や学費などに充てることができ、就農に向けた準備に専念できます。

併用ルールと注意点

「経営発展支援事業(1,000万円補助金)」と「農業次世代人材投資資金」の併用は可能ですが、いくつかのルールと注意点があります。

経営開始資金併用時の上限500万円

もし「経営開始資金」(就農後の生活費支援)も併用する場合、補助金の上限額が500万円に引き下げられます。これは、両制度を合わせた支援額の総額を適切に管理するためです。

支給対象外となるケース

以下のようなケースでは、就農準備資金や経営開始資金が支給対象外となることがあります。

- 就農計画が不明確: 研修後、明確な就農計画がない場合。

- 農業以外の収入: 農業以外で一定以上の収入がある場合。

- 年齢超過: 経営開始資金は、原則として49歳以下の就農者が対象です。

廃止後の代替支援策

2024年度以降、農業次世代人材投資資金は一部制度が見直され、国の支援が縮小される方向です。しかし、それに代わる新たな支援策も生まれています。

新たな自治体独自補助金

国の制度変更に伴い、多くの自治体で独自の就農支援策を拡充しています。例えば、生活費補助や住宅補助など、国の制度ではカバーできない部分を補完するような補助金が増えています。

中間管理機構による支援

各都道府県にある「中間管理機構」では、農地の集積・集約を目的として、農地のあっせんや経営指導を行っています。こうした組織を活用することで、農地確保や経営相談といった面でも支援を受けられます。

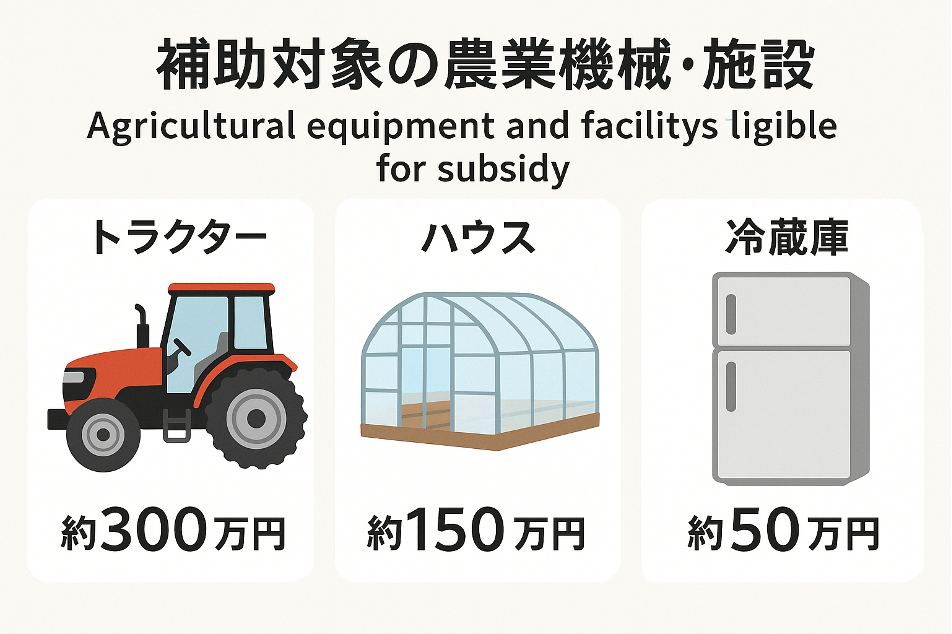

新規就農の補助金で何が買える?「農業機械」「農業施設」など対象をチェック

1,000万円の補助金は、何にでも使えるわけではありません。その使途は、営農計画に基づいた農業機械や施設の導入に限定されています。この補助金を申請する前に、何が対象となるのか、そして何が対象外なのかを正確に把握しておくことが重要です。

新規就農者育成総合対策における最大1,000万円の支援事業について、実際の申請者が体験談を交えて解説した動画です。当初期待されていた1,000万円という金額が実際には減額されてしまった経緯や、それでも十分な支援内容であることが説明されています。補助金で購入できる設備や機械について具体的な情報が得られる貴重な内容です。

対象設備の種類

経営発展支援事業の補助金は、以下の農業経営に不可欠な設備が主な対象です。

トラクター・田植え機など農機具

作物の種類や経営規模に応じて、さまざまな農機具が対象となります。

- トラクター: 耕うん、施肥、防除など、多岐にわたる作業に必須の機械。

- 田植え機・コンバイン: 米作りの場合、大規模な作業効率化に不可欠。

- 管理機・乗用管理機: 野菜栽培などで、畝立てや除草、耕うんなどに使用。

- その他: 運搬車、防除機、草刈機なども対象となることがあります。

ビニールハウス・倉庫など施設

収穫量を安定させたり、保管効率を高めたりするための施設も補助金の対象です。

- ビニールハウス・ガラス温室: 施設栽培を行う場合、初期費用で最も大きな割合を占める。

- 選果場・集荷施設: 収穫後の選別や梱包、出荷作業の効率化に貢献。

- 保冷庫・冷蔵庫: 穫れたての作物を新鮮な状態で保管するために必要。

- 作業小屋・倉庫: 農機具や資材の保管場所として不可欠。

資金用途の制限

補助金は、あくまで農業経営を軌道に乗せるための「設備投資」が目的です。そのため、以下の費用には充当できません。

農地取得への不使用

補助金は、農地自体の購入費用には使えません。農地は、自己資金や日本政策金融公庫の融資、または賃借などで確保する必要があります。これは、農地が資産であり、補助金の使途としてふさわしくないと判断されるためです。

営農計画に基づく使途確認

補助金は、申請時に提出した「青年等就農計画」に記載された内容に基づいて使途が厳密にチェックされます。計画にない設備を勝手に購入したり、目的外の用途に流用したりすることはできません。

導入事例と費用目安

実際に補助金を活用して導入された設備と、その費用目安を見てみましょう。

| 設備名 | 費用目安(新品) | 備考 |

| 小型トラクター | 100万~300万円 | 小規模な露地栽培や家庭菜園にも適応。 |

| ビニールハウス | 1棟あたり100万~500万円 | 規模や仕様によって大きく変動。鉄骨ハウスは高価。 |

| 保冷庫 | 50万~200万円 | 規模や性能によって価格帯が広い。 |

| コンバイン | 500万~1,000万円以上 | 米作りの大規模経営で必要となる高額な機械。 |

認定新規就農者になるには?「青年等就農計画」の申請方法と流れ

1,000万円の補助金を受け取るためには、「認定新規就農者」になることが大前提です。この認定を得るために最も重要なのが、「青年等就農計画」の作成と申請です。ここでは、具体的な申請方法とその流れを解説します。

新規就農における借金や融資についての実践的なアドバイスを、脱サラ就農7年目の農家が詳しく解説した動画です。農業は起業であり初期投資が必要なこと、認定新規就農者になるハードルや補助金・融資制度の活用方法について、実体験に基づいた具体的な情報が提供されています。青年等就農計画の作成から申請まで包括的に学べます。

申請前の準備

申請手続きをスムーズに進めるために、事前にしっかりと準備をしておくことが大切です。

就農支援センターでの相談予約

まずは、お住まいの地域にある「就農支援センター」や「農業普及指導センター」に相談予約をしましょう。ここでは、就農計画の立て方や地域の特性、利用できる制度について専門的なアドバイスを受けられます。

必要書類の確認

申請には、以下の書類が必要となるのが一般的です。事前に準備しておきましょう。

- 青年等就農計画書: 自身の農業経営計画をまとめたもの。

- 履歴書・職務経歴書: これまでの経歴を記載。

- 住民票・身分証明書: 本人確認のための書類。

- その他: 研修の修了証明書や、就農予定地の状況がわかる書類など。

申請手続きステップ

「青年等就農計画」の提出から認定までの一般的な流れは以下の通りです。

計画書提出先(市町村・都道府県)

作成した計画書は、原則として就農予定地の市町村に提出します。市町村の担当者が内容を確認し、必要に応じて都道府県の意見も求められます。

審査期間と通知フロー

計画書の提出後、市町村による審査が行われます。審査期間は自治体によって異なりますが、数週間から数ヶ月かかることもあります。審査が通れば、市町村から認定の通知が届きます。

合格後のフォローアップ

認定後も、継続的なフォローアップが行われます。

研修機関・指導農家との連携

認定を受けた後、計画に沿って研修を行う場合、研修機関や指導農家との連携が重要になります。計画の進捗状況を定期的に報告し、指導を受けながら技術を磨いていきましょう。

定期報告・モニタリング

補助金が交付された後も、経営状況や計画の進捗について、定期的に市町村や農林水産省に報告する義務があります。これは、補助金が適切に活用されているかをモニタリングするためです。

知っておきたい!50歳以上 新規就農を目指す人が使える支援制度

「1,000万円補助金は49歳以下が対象と知って、もう諦めるしかないのか…」と落胆した方もいるかもしれません。しかし、諦める必要はありません。50歳以上でも利用できる支援制度は複数存在します。

新規就農者向けの最大1,000万円補助金について詳しく解説した動画です。経営発展支援事業の仕組みや申請条件、実際の活用事例などが紹介されており、50歳以上で年齢制限に該当しない方でも参考になる代替支援制度についても触れられています。補助金制度の全体像を理解するのに最適な内容です。

年齢制限超過者向け補助金

国の制度には年齢制限がありますが、自治体によっては独自の支援策を設けている場合があります。

自治体独自の支援策

多くの市町村や都道府県では、年齢に関係なく新規就農者を支援する独自の補助金制度を持っています。これには、設備導入費用の補助、家賃補助、研修費用補助などがあります。まずは、就農を検討している地域の自治体ホームページや、就農支援センターで確認してみましょう。

農業法人雇用就農での補助

50歳以上で就農する場合、まずは農業法人に雇用されるという選択肢もあります。農業法人が、新たな従業員を雇用する際に受けられる補助金や助成金を利用することで、就農のハードルを下げられます。

研修・教育プログラム

資金支援だけでなく、知識や技術を習得するためのプログラムも活用できます。

農業大学校の入学支援

一部の農業大学校では、50歳以上を対象とした研修プログラムや、入学費用を補助する制度を設けています。これらを活用することで、体系的な知識や技術を身につけられます。

指導農家実習プログラム

地域の「指導農家」のもとで、実際の農業を体験できる実習プログラムも有効です。実践的なノウハウを学びながら、自身の経営計画を具体化させることができます。

相談窓口と利用方法

就農支援センターの活用

年齢を問わず、就農を検討するすべての人にとって、「就農支援センター」は最も重要な相談窓口です。ここでは、個別の状況に合わせた最適な支援制度や就農プランを提案してもらえます。

農協・農業委員会の支援

地域の農協や農業委員会も、就農相談に応じてくれます。地域の農地情報や、作物の栽培方法、販路など、地域に根ざした具体的な情報を得ることができます。

新規就農の失敗を防ぐ!資金繰りや初期費用、販路確保のコツ

新規就農者の約半数が、5年以内に廃業すると言われています。補助金を活用したとしても、資金繰りや経営計画を誤ると失敗するリスクは高まります。成功するためには、補助金以外の要素も総合的に考慮することが不可欠です。

初期費用の内訳と目安

新規就農にかかる初期費用の平均は約569万円ですが、内訳を理解することで、より具体的な計画を立てられます。

農地取得コスト

農地の取得は、新規就農における最大のハードルの一つです。農地は、購入するか、賃借するかによって費用が大きく異なります。購入費用は、地域や立地、面積によって大きく変動し、数百万円から数千万円かかることもあります。

機械・施設導入費用

補助金の主な対象となる、トラクターやビニールハウスなどの導入費用です。新品か中古か、規模によって費用は大きく変わります。

継続可能な資金繰り計画

補助金に頼りすぎず、自立した経営を目指すためには、補助金以外の資金調達やリスク管理が重要です。

補助金以外の資金調達方法

- 日本政策金融公庫: 「青年等就農資金」などの無利子融資を利用。

- 銀行・信用金庫: 民間金融機関の農業向け融資も検討する。

- クラウドファンディング: 資金調達と同時に、販路確保にもつながる。

返済リスク管理

融資を受ける場合は、無理のない返済計画を立てることが重要です。また、補助金が途中で打ち切りになった場合のシミュレーションも行っておきましょう。

販路確保とマーケティング

せっかく良い作物を作っても、売れなければ経営は成り立ちません。

地域直売所・ネット販売

地元の直売所や道の駅に出荷することで、新鮮な作物を消費者に直接届けられます。また、SNSやECサイトを活用したネット販売は、全国の消費者へ直接アピールできる有効な手段です。

ブランド化・認定取得

有機栽培や特別栽培など、付加価値の高い農産物を生産し、ブランド化することで、高単価での販売を目指せます。

気象災害・価格変動への備え

農業経営には、天候不順や市場価格の変動といったリスクが常に伴います。

共済制度・保険の活用

「農業共済制度」や民間の農業保険に加入することで、災害や病害虫による収穫量の減少、価格の急落による収入減少に備えることができます。

多品目栽培によるリスク分散

単一の作物に依存せず、複数の作物を栽培することで、一つの作物が不作になっても他の作物で収入をカバーできます。

よくある疑問をQ&Aで解決!再検索キーワード対応コーナー

農業法人 設立支援制度はある?

農業法人を設立する場合、国や自治体の補助金制度を利用できる場合があります。特に、複数の新規就農者が共同で法人を立ち上げるケースでは、法人向けの支援制度が利用できることがあります。

農業研修 おすすめ機関とは?

農業研修は、就農後の成功を左右する重要なステップです。「農業大学校」や「農業法人」での実習、地域の「指導農家」での研修などがおすすめです。自分の目標とする農業スタイルに合わせて、最適な研修先を見つけましょう。

親元就農 支援制度の詳細は?

親元就農の場合も、認定新規就農者として「経営発展支援事業」などの補助金を利用できます。また、日本政策金融公庫の「経営継承資金」など、家業を継ぐための融資制度も用意されています。

農業所得 目標設定のコツは?

農業所得の目標は、単に「儲けたい」ではなく、生活費や返済額、再投資額などを考慮して具体的に設定することが重要です。地域の平均所得や作物の市場価格を参考に、現実的な目標を立てましょう。

農業経営基盤強化促進法とは?

この法律は、農業経営の基盤を強化し、持続的な発展を促すための法律です。この法律に基づいて定められた「人・農地プラン」は、地域の農地利用や新規就農者の受け入れを計画的に進めるための重要な指針となります。

【行動促進】1,000万円補助金を活用して素敵な農業人生を手に入れよう

新規就農は、大きな挑戦ですが、国や自治体の支援制度をうまく活用すれば、そのハードルはぐっと下がります。特に「経営発展支援事業」は、初期投資の不安を解消してくれる強力な味方です。

今すぐやるべき申請ステップ

まずは、以下の2つのステップから始めましょう。

認定新規就農者申請

就農支援センターに相談し、「青年等就農計画」を作成して市町村に提出します。

補助金交付申請

認定新規就農者になった後、計画に基づいた設備投資を行う前に、改めて補助金の交付申請を行います。

相談窓口・必要書類のチェックリスト

【相談窓口】

- 就農支援センター

- 農業大学校

- 各市町村の農政担当部署

【必要書類(一例)】

- 青年等就農計画書

- 履歴書

- 住民票

成功のコツ:青年等就農計画を練り上げるポイント

補助金は、計画がどれだけ具体的で実現可能かによって交付の可否が決まります。以下の点を意識して計画を練り上げましょう。

- 具体的な数値: 収穫量、販売単価、所得目標などを具体的な数値で記載。

- リスク対策: 気象災害や価格変動への対策を盛り込む。

- 持続可能性: 5年後、10年後の経営ビジョンを明確にする。

長期視点での経営継承・認定農業者制度の活用

単に就農するだけでなく、長期的な視点で経営を考えることが重要です。将来的には、より広範な支援を受けられる「認定農業者制度」の活用も視野に入れましょう。

最寄りの就農支援センターへ相談を予約しよう

補助金制度は複雑で、個人で全てを把握するのは困難です。まずは一歩踏み出して、専門家である就農支援センターに相談してみることを強くお勧めします。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。