「農業補助金はおかしい」。そう感じているあなたは、決して一人ではありません。

「申請書類が多すぎて本業に手が回らない」「大規模農家ばかり優遇されるのは不公平だ」「本当に困っている人に届いているのかわからない」——。

多くの農家が抱える、そんな不満や疑問。この記事では、農業補助金制度が抱えるこれらの問題点を徹底的に解明します。

この記事を読めば、あなたが感じていた不満の正体が分かり、制度の仕組みや不公平さの背景を深く理解できます。さらに、複雑な申請手続きを乗り越える具体的なヒントや、使いやすい代替制度の情報も手に入ります。

逆に、これらの問題点を知らないままだと、貴重な時間と労力を無駄にするだけでなく、本来受け取れるはずの支援を逃し、将来にわたる経営の選択肢を狭めてしまうかもしれません。

不満や疑問を解消し、補助金制度と賢く向き合うために、ぜひこの先の解説を読み進めてください。

目次

- 1 農業補助金がおかしいと言われる理由とは?制度の不公平・不満を生む問題点を解説

- 2 農業補助金におけるおかしい申請方法の実例!使いにくいトラブル事例から見る問題点

- 3 農業補助金おかしい不正利用の実態!中抜き・ばらまきの真相と背景

- 4 農業補助金格差問題の背景!不公平感を解消する制度の歴史と現状

- 5 農業補助金トラブル事例から学ぶ!失敗を避ける申請成功のコツ

- 6 農業補助金使いにくい理由と解決策!専門家支援と相談窓口活用法

- 7 農業補助金おかしい最新動向2025年!制度改善の可能性と新制度情報

- 8 農業DX補助金など代替制度の活用法!スマート農業支援制度の最新情報

- 9 相談窓口を活用して農業補助金問題を解決しよう!透明化を求める行動促進ガイド

農業補助金がおかしいと言われる理由とは?制度の不公平・不満を生む問題点を解説

「農業補助金がおかしい」と感じる農家がいる背景には、制度の構造に根ざした問題があります。審査基準が不透明で、申請書類が膨大で、大規模農家ばかり優遇される仕組みが、小規模農家を中心に強い不満を招いています。以下の5つが、農業補助金制度が抱える主要な問題です。

| 問題点 | 概要 |

| 支給基準の不透明さ | 審査基準や採択・不採択の理由が公開されておらず、申請しても結果が読みにくい。 |

| 手続きの煩雑さ | 申請書類が膨大で複雑なため、本業の傍らで準備するのが非常に困難。 |

| 大規模農家優遇 | 規模要件などにより、中小規模の個人農家が制度の恩恵を受けづらい。 |

| 中抜き・利権・ばらまき | 補助金が中間業者や特定団体に流れているという疑惑があり、税金の無駄遣いだと批判されている。 |

| 減反政策との矛盾 | 生産調整を求める政策と、生産拡大を支援する補助金が併存している。 |

これらの問題点を把握しておかないと、時間と労力をかけて申請しても報われなかったり、制度の恩恵を受けられず不満だけが残ったりする可能性があります。ここでは、それぞれの問題について具体的に解説していきます。

農業補助金の支給基準が不透明で、審査基準がおかしい現実

農業補助金の申請を希望する農家の多くが「支給基準が明確でない」「なぜ採択されたのか、不採択なのか理由が分からない」と感じています。この農業補助金制度の透明性の欠如が、農家にとって大きな不満となり、制度そのものが「おかしい」と判断される要因の一つになっています。

採択・不採択の判断基準が不公開のままだと、農家は「正当な申請をしても報われない可能性がある」という不安を抱え続けることになります。実は、農林水産省も採択過程の透明性向上の必要性を認識しており、農業農村整備事業では「新規地区採択時の評価手法を明確化することにより、新規地区採択過程の透明性及び客観性を確保すること」を正式な目的として定めています。にもかかわらず、実際には支給基準や審査基準が十分に農家に伝わっていない状況が続いています。

| 不透明な要素 | 問題の詳細 | 実態 |

|---|---|---|

| 採択基準の非公開 | 何をどこまで記載すれば採択されるのか、明確なラインが示されていない | 農林水産省の募集要綱にも「別途定める基準」と記載されるのみで、詳細は非公開 |

| 点数化・評価方法の不明 | 審査委員がどの項目を重視するのか、配点基準が不明 | 農業農村整備事業の新規地区採択チェックリストでは「優先配慮事項」が示されるが、実際の配点や加点基準は農家向けに非公開 |

| 採択・不採択理由の通知不備 | 不採択の場合、改善点などの詳しい理由が記載されない | 事務局への問い合わせでも「個別理由の開示は条件付き」が多い |

| 年度による基準変更 | 前年の審査基準が今年も適用されるか不明で、毎年手探り | 毎年度の公募要領や評価チェックリストが改正され、比較検討が困難 |

| 地域差や担当者差 | 同じ内容の申請でも、担当地域や担当者により結果が異なる | 市町村が独自の判断基準を設けても、その基準は非公開の場合が多い |

この不透明さから農家が受ける影響は甚大です。申請に時間と労力をかけても、採択されない理由が分からないまま「運任せ」の状態が続き、中小規模の農家ほど被害が大きくなりやすい傾向があります。特に、不採択となった農家がその理由を確認しようと事務局に問い合わせても、開示に条件が付けられるため、改善につながらないという悪循環が生まれています。

農業補助金制度の透明性向上は、農林水産省が公式に掲げる方針にもなっており、採択手続きの透明性・客観性の確保が重要とされています。しかし、農家側がアクセスできる情報は限定的なままで、制度そのものが「おかしい」と感じられる要因が解消されていない状況が続いています。

出典:農業農村整備事業等における新規地区採択時の評価手法の明確化について(農林水産省)

農業補助金の申請書類が多すぎて、事務手続きがおかしいほど煩雑な現実

農業補助金を申請したいと考える農家の多くが「申請書類の膨大さ」「事務手続きの複雑さ」に直面し、本業の傍らで対応することが極めて困難な状況に陥っています。この農業補助金制度の申請手続きの煩雑さが、農家にとって「申請する意欲そのものを奪う」要因となり、制度がおかしいと判断される主要な理由の一つになっています。

農林水産省自ら「複雑で書類が多すぎる」という課題を認識し、電子申請システム(eMAFF)による申請手続きの簡素化に取り組んでいます。しかし、実際には書類作成に数日~数週間を要し、記入例がない場合も多く、農家の負担は依然として重いままです。

| 申請手続きの煩雑な要素 | 具体的な問題 | 農家への影響 |

|---|---|---|

| 申請書類の枚数の多さ | 事業計画書、見積書、経営改善計画書、収支予算書など、複数の書類を準備・記入 | 本業の農作業時間を圧迫し、申請自体を諦める農家が続出 |

| 記入例・マニュアル不備 | 書き方が不明確で、何を記載してよいか判断できない項目が多数 | 農林水産省の相談窓口への問い合わせが殺到し、返答に時間を要する |

| 各種書類の取得手続き | 登記簿謄本、納税証明書、確定申告書、見積書など、外部機関や業者との調整が必要 | 書類集めだけで数週間~1か月以上を費やす農家が多い |

| 農地の権利関係を証明する書類 | 賃貸契約書、所有権登記簿など、複数の書類を厳密に準備 | 農地の相続問題や耕作権が複雑な場合、準備に著しく時間を要する |

| 提出期限の短さ | 公募開始から申請締切まで、従来は2週間程度という短期間 | 農繁期と重なると対応不可能となるケースが多発 |

| GビズID取得や電子申請システム操作の負担 | eMAFFのログインや操作に専用IDが必要で、事前取得に2~3週間を要する | デジタルに不慣れな高齢農家は電子申請そのものを諦める傾向 |

| 審査過程での追加質問・対応 | 事務局からの確認・質問に迅速かつ的確に回答が必要 | 回答遅延で採択見送りとなるケースも散見される |

農業補助金申請に必要な時間と手間は、農林水産省が公式に認識している課題です。農林水産省は申請書類の削減・簡素化に取り組んでおり、申請から報告完了まで、全体で数か月~1年以上にわたります。

実際の農家からの声

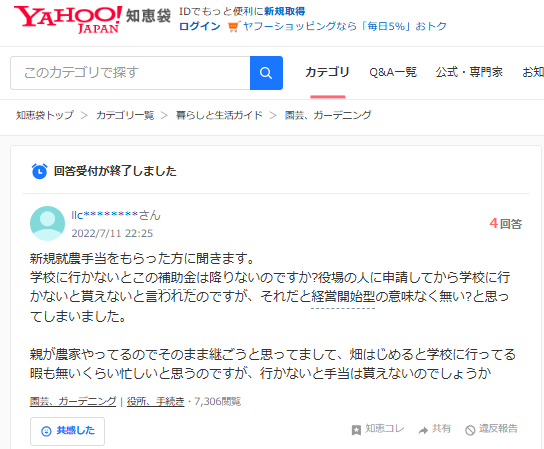

「農業補助金はおかしい」との口コミには、「学校に行かないと新規就農手当をもらえないのはおかしい。意味がない」との声がありました。

新規就農手当をもらった方に聞きます。

学校に行かないとこの補助金は降りないのですか?役場の人に申請してから学校に行かないと貰えないと言われたのですが、それだと経営開始型の意味なく無い?と思ってしまいました。親が農家やってるのでそのまま継ごうと思ってまして、畑はじめると学校に行ってる暇も無いくらい忙しいと思うのですが、行かないと手当は貰えないのでしょうか

※引用元:新規就農手当をもらった方に聞きます。 – 学校に行かないとこの… – Yahoo!知恵袋

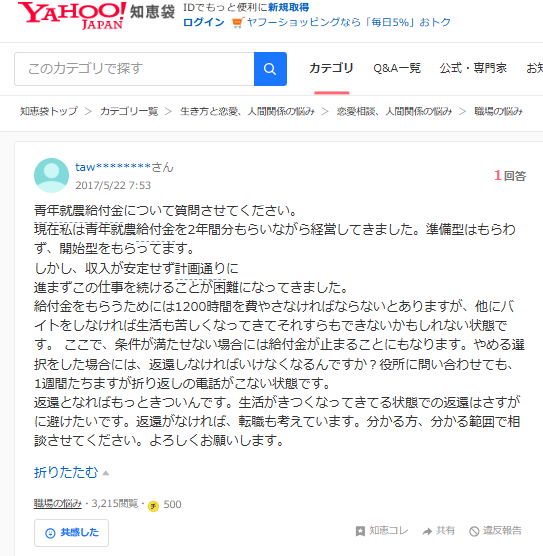

また以下の口コミのように、「生活がかかっているのに役所から1週間以上、農業補助金に関する返事がなくておかしい」との声もありました。

青年就農給付金について質問させてください。

現在私は青年就農給付金を2年間分もらいながら経営してきました。準備型はもらわず、開始型をもらってます。

しかし、収入が安定せず計画通りに

進まずこの仕事を続けることが困難になってきました。

給付金をもらうためには1200時間を費やさなければならないとありますが、他にバイトをしなければ生活も苦しくなってきてそれすらもできないかもしれない状態です。 ここで、条件が満たせない場合には給付金が止まることにもなります。やめる選択をした場合には、返還しなければいけなくなるんですか?役所に問い合わせても、1週間たちますが折り返しの電話がこない状態です。

返還となればもっときついんです。生活がきつくなってきてる状態での返還はさすがに避けたいです。返還がなければ、転職も考えています。分かる方、分かる範囲で相談させてください。よろしくお願いします。

※引用元:青年就農給付金について質問させてください。現在私は青年就農給付金… – Yahoo!知恵袋

このようにYahoo知恵袋では、多くの農家が補助金申請の手続きの煩雑さについて悲鳴をあげています。ある新規就農者は「補助金を申請しようとしたが、書類作成に膨大な時間がかかった」と報告しており、別の農家は「認定新規就農者になると、制度の縛りが多くて自分の思うように営農できなくなる」とコメントしています。さらに「農業経営基盤強化準備金制度の申請条件が厳しくなり、申請を諦める農家が増えている」という指摘もあります。

初めて補助金を申請する農家にとって、この負担は極めて大きく、「申請代行サービスに頼らざるを得ない」という悪循環が生じています。実績報告書の提出も事務手続きの一環であり、領収書の整理、事業内容の詳細な説明、場合によっては現地検査への対応も伴うため、申請後も継続的な手続き負担が農家に課されます。こうした現状が、農業補助金制度全体が「おかしい」と感じられる最大の要因となっているのです。

農業補助金がおかしいほど大規模農家優遇で、小規模農家との格差が深刻な実態

農業補助金制度の大きな問題の一つが「大規模農家優遇」による不公平な格差です。多くの農業補助金は、一定の規模要件や法人化を前提としており、小規模経営や家族農業経営の農家にとって使いにくい制度設計になっています。この農業補助金制度のおかしさが、日本農業の構造的な格差を助長し、小規模農家を経営危機へと追い込んでいるのです。

農林水産省の政策基本方針においても、大規模化と生産性向上を中心とした施策設計により、小規模農家への配慮が限定的であることが認識されています。にもかかわらず、補助金配分では大規模農家が優遇される傾向が続いており、小規模農家から不満の声が上がり続けています。

| 補助金制度の設計における大規模農家優遇要素 | 具体的な問題点 | 小規模農家への影響 |

|---|---|---|

| 経営規模要件の設定 | 農地面積が一定規模以上(例:5ha以上など)であることを申請条件とする制度が多数 | 日本農業の約7割を占める小規模農家はそもそも申請対象外となる |

| 法人化促進政策 | 補助金は法人経営を対象とし、個人経営農家への支援が限定的 | 高齢農家が多い小規模農家は法人化できず、補助金を活用できない |

| 直接支付額の規模別差異 | 大規模農家は直接支付で1戸当たり数千万円を受け取る一方、小規模農家は数万円程度に留まる | 農業経営の継続性に大きな差が生まれ、格差が固定化する |

| 機械導入補助の最低投資額要件 | 農業機械導入補助には最低投資額(例:200万円以上など)の要件がある場合が多い | 小規模農家は導入投資自体が大きな負担となり、補助対象にならない |

| 営農継続条件の厳しさ | 補助金受給後、一定年数の営農継続や規模要件の維持が必須 | 経営が不安定な小規模農家は要件を満たせず、補助金返納を求められる |

| 複雑な申請手続きと相談窓口の不足 | 大規模農家向けの支援制度ほど説明資料や相談体制が充実していない | 書類作成の負担が大規模農家より重く感じられ、申請を諦める農家が多い |

農業補助金がおかしい最大の理由は、この「規模別優遇の構造」が農業経営の二極化を助長している点です。国が大規模化を推進する政策方針により、補助金が規模拡大した農家へ集中し、小規模農家は競争力を失い続けるという悪循環が生まれています。

小規模農家が受け取れる補助金の実態

中山間地域等直接支払制度は、小規模農家が集落協定を組織して受け取る直接支付制度です。しかし、この制度でさえ集落協定の維持が困難になった地域では、補助金の受給そのものが困難になっています。高齢化が進む集落では、協定を維持するための事務作業が負担となり、特に過疎地では協定自体が解散する事例が増加しています。

小規模農家が受け取れる補助金の額は、大規模農家との格差が著しく、経営維持に十分な水準とは言えません。同じ農地面積当たりの補助金額では、実は小規模農家の方が低くなるという「逆進的」な構造が存在しているのです。

地域による交付金受給の不公平問題

農林水産省の中山間地域等直接支払交付金の実施状況では、実施市町村数に大きな地域差があります。農業生産額が高い地域や、制度理解が進んでいる地域に補助金が集中しており、相対的に支援が手薄な地域では、農家の不満がより一層高まっています。

相対的に支援が手薄な地域では、農家の不満がより一層高まっています。中山間地域に位置する農家は、小規模な経営が多く、複雑な申請手続きに対応できる人材も少ないため、補助金を申請することそのものが困難な場合があります。また、地域の集落協定を前提とする制度では、過疎化が進んだ集落で協定を維持することが難しいという問題も生じています。

出典:

農業補助金制度がおかしい中抜き・利権・癒着によるばらまき批判の実態

農業補助金は「農家を支援する」という名目で支給される一方で、その一部が中間業者やコンサルタントによる「中抜き」や、特定団体への「ばらまき」に転換しているという批判が根強くあります。この農業補助金制度のおかしさは、制度の透明性欠如と不十分なチェック体制によって、税金が本来の目的から外れて使用されている実態が反映されています。

| 中抜き・利権・ばらまき問題の具体例 | 問題の詳細 | 農家および税納者への影響 |

|---|---|---|

| 補助金申請代行業者の高手数料 | 複雑な申請手続きから、手数料10~20%を取る代行業者に依頼する農家が急増 | 農家が受け取るべき補助金の1割以上が中間業者に流れ、本来の支援額が減少 |

| 農機具販売業者による価格釣り上げ | 補助金制度を知る販売業者が、補助金ありきの高額な販売価格を設定 | 本来の農機具価格より高い金額を農家が負担し、実質的に補助効果が減少 |

| 政治的人脈による特定団体の優遇 | 特定の大規模農家法人や関係団体が、政治的な後援を背景に補助金を優先配分される疑惑 | 公平な競争環境が失われ、農業経営の成否が「誰を知っているか」で決まる状況 |

| 利権構造と行政の癒着 | 2021年に北陸農政局で確認された補助金約2000万円の不正受給事件では、内部告発内容が不正企業に筒抜けになっていたことが報道された | 行政のチェック機能が機能せず、不正に対する抑止力が働かず税金が無駄に使用 |

| 支払誤りと返還トラブル | 補助金支払いに誤りが発生し、複数件の支払い超過と不足が生じた事例 | 支払い誤りの処理に手間がかかり、農家の信頼が損なわれ、制度の透明性がさらに低下 |

| 農協(JA)システムを通じた不透明な資金流 | 補助金申請をJAを通じて行う農家が多い一方、JAが徴収する手数料や事務費の明確な根拠が不明確 | JAが本来農家に渡るべき補助金の一部を事務費名目で吸収している可能性 |

農林水産省も補助金不正受給に対する内部通報制度の不備やチェック体制の脆弱性を認識しており、制度改善の必要性が指摘されています。しかし、現状では農家から支払われた税金が、複数の中間業者を経由することで大きく目減りしている実態が続いています。

補助金不正受給と内部告発の透明性課題

補助金の不正受給は決して珍しくありません。農林水産省の出先機関である農政局に内部告発がなされるケースもありますが、その告発内容の取り扱いに深刻な問題があることが明らかになっています。

2021年の北陸農政局の事件では、補助金約2000万円の不正受給を告発した内部通報者の告発内容が、不正企業側に漏洩していたことがスローニュースのスクープで明らかになりました。この事件は、農政局のずさんな対応が、本来税金を守るべき内部告発制度を機能不全に陥らせていることを示しています。

不正受給は「虚偽の申請書類の提出」として詐欺罪に該当する可能性があるにもかかわらず、チェック体制の脆弱さにより、不正が見逃されるケースが少なくありません。

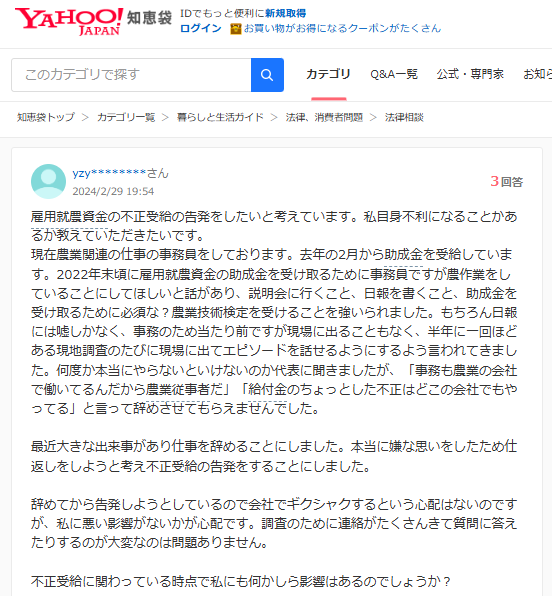

また以下のような口コミもあります。

雇用就農資金の不正受給の告発をしたいと考えています。私自身不利になることがあるか教えていただきたいです。

現在農業関連の仕事の事務員をしております。去年の2月から助成金を受給しています。2022年末頃に雇用就農資金の助成金を受け取るために事務員ですが農作業をしていることにしてほしいと話があり、説明会に行くこと、日報を書くこと、助成金を受け取るために必須な?農業技術検定を受けることを強いられました。もちろん日報には嘘しかなく、事務のため当たり前ですが現場に出ることもなく、半年に一回ほどある現地調査のたびに現場に出てエピソードを話せるようにするよう言われてきました。何度か本当にやらないといけないのか代表に聞きましたが、「事務も農業の会社で働いてるんだから農業従事者だ」「給付金のちょっとした不正はどこの会社でもやってる」と言って辞めさせてもらえませんでした。最近大きな出来事があり仕事を辞めることにしました。本当に嫌な思いをしたため仕返しをしようと考え不正受給の告発をすることにしました。

辞めてから告発しようとしているので会社でギクシャクするという心配はないのですが、私に悪い影響がないかが心配です。調査のために連絡がたくさんきて質問に答えたりするのが大変なのは問題ありません。

不正受給に関わっている時点で私にも何かしら影響はあるのでしょうか?

※引用元:雇用就農資金の不正受給の告発をしたいと考えています。私自身不利になることがある… – Yahoo!知恵袋

支払誤りと返還手続きによる農家への二次被害

補助金の支払い誤りも後を絶ちません。実績ベースで支払うべきものが、申請ベースで支払われたというミスが発生し、農家に不信感を抱かせています。

返還や追加支払いの手続きが発生することで、農家は事務手続きの再度の負担を強いられ、補助金制度そのものへの不信が高まります。

この農業補助金制度のおかしさは、単なる「制度設計の欠陥」ではなく、その実行過程における透明性欠如と不正に対するチェック体制の脆弱性にあります。農家が信頼できる補助金制度を取り戻すには、制度の透明化と内部監査・外部監査の強化が急務なのです。

農業補助金におけるおかしい申請方法の実例!使いにくいトラブル事例から見る問題点

多くの農家が農業補助金に対して「おかしい」と感じる大きな理由の一つに、申請方法の使いにくさが挙げられます。制度の不公平さや不透明さだけでなく、実際の申請プロセスにおける具体的なトラブルが、農家の不満をさらに募らせています。ここでは、使いにくい申請方法にまつわる具体的なトラブル事例と、そこから見えてくる問題点を解説します。

申請書類の記入例がなく相談窓口も不十分

農業補助金の申請書類は専門用語が多く、一般の農家には理解しにくいものがほとんどです。しかし、それにもかかわらず、多くの制度で記入例や詳しい解説が提供されていません。

記入例不備で申請書作成に数ヶ月かかる実態

「多面的機能支払交付金」など、複雑な制度では、申請書を作成するだけで数ヶ月かかるという事例も珍しくありません。特に高齢の農家や、パソコン操作に不慣れな農家にとって、この負担は非常に重く、申請を断念する大きな要因となっています。

相談窓口の対応時間が短く農家の都合と合わない

申請書類について質問しようにも、自治体やJAの相談窓口は対応時間が限られており、農作業の合間に行くことが難しい場合があります。また、窓口担当者が制度の全体像を把握しておらず、的確なアドバイスを得られないケースも報告されています。

専門用語だらけで素人には理解困難

申請書には、農業経営の専門用語や法律用語が多用されています。これにより、専門家ではない農家自身が書類を理解し、適切に記入することが極めて困難になっています。

期限が短く準備時間不足で申請代行サービス頼み

多くの補助金制度では、公募開始から締め切りまでの期間が非常に短く設定されています。このタイトなスケジュールが、農家にさらなる負担をかけています。

公募開始から締切まで1ヶ月以内の制度多数

公募が始まってから締め切りまでが1ヶ月程度しかない制度も多く、多忙な農作業の合間に必要な書類を全て準備することは現実的ではありません。

農繁期と申請期限が重なる矛盾

特に問題なのが、収穫期や植え付け期といった農繁期に申請期限が重なることです。最も多忙な時期に複雑な書類作成を求められるため、時間的な余裕がなくなり、申請を諦める農家が後を絶ちません。

申請代行業者への依存で手数料負担増

時間的な制約や手続きの煩雑さから、手数料を支払ってでも申請代行業者に依頼する農家が増加しています。これは、農家が受け取るべき補助金が、本来の目的とは異なる形で流出していることを意味します。

窓口対応が悪く電子申請システムも使いにくい

申請窓口での対応や、近年導入が進む電子申請システムも、使いやすさの面で多くの課題を抱えています。

JA・自治体窓口での塩対応事例

一部の農家からは、JAや自治体の窓口で「手続きが面倒だからやめておけば」といった心ない対応をされたという声も聞かれます。このような窓口対応は、農家の制度への信頼を大きく損なうものです。

電子申請システムの操作性が悪く高齢農家が困惑

農水省も電子申請システムの導入を進めていますが、その操作性が悪く、特にパソコンやスマートフォンに不慣れな高齢農家が利用に困惑しているという問題があります。

システムエラーで申請データが消失するトラブル

さらに深刻なのは、システムエラーによって申請データが消えてしまうといったトラブルです。時間をかけて準備した申請書が失われることは、農家にとって計り知れない打撃となります。

交付金の種類が多すぎて支給条件がわからない

農業関連の補助金・交付金は非常に多くの種類があり、それぞれの制度の目的や条件を把握するのが困難です。

類似制度が複数存在し選択に迷う農家続出

似たような目的の制度が複数存在するため、「どの制度が自分の経営に最適なのか」「複数の制度を併用できるのか」といった判断に迷う農家が後を絶ちません。

併用可能・不可能の判断基準が不明確

制度間の併用が可能かどうかについても、明確な判断基準が示されていないことが多く、農家は手探りで申請を進めるしかありません。

年度途中での制度変更による混乱

年度の途中で制度の内容や要件が変更されることもあり、すでに準備を進めていた農家が混乱し、申請を断念するケースも発生しています。

農業補助金おかしい不正利用の実態!中抜き・ばらまきの真相と背景

「税金の無駄遣いではないか」「本当に困っている農家に届いていない」といった批判の背景には、補助金の不正利用や不透明な利権構造が存在するという疑念があります。ここでは、補助金が適切に利用されていないとされる実態と、その構造的な問題に迫ります。

補助金の中抜き問題と利権構造の透明化課題

農家が受け取るはずの補助金が、実際に農家の手元に届くまでに、不当な手数料やマージンとして抜き取られているという指摘があります。

農機具販売業者による価格操作疑惑

補助金制度を利用して新しい農機具を導入する際、補助金を前提とした高額な見積もりが提示されることがあります。補助金があるからと高価な農機具を購入しても、結果的に農家の自己負担額は大きく変わらないというケースも存在します。これは、実質的な補助金の「中抜き」に当たると言えるでしょう。

コンサル業者の高額手数料問題

複雑な申請手続きを代行するコンサルタントや行政書士の中には、補助金の受給額の一定割合を高額な手数料として請求する業者もいます。農家の負担を減らすはずの仕組みが、新たな金銭的負担を生み出している現状があります。

キックバック受領疑惑と監査体制の不備

一部の業者と行政や団体との間で、補助金事業に関連したキックバックが行われているという疑惑も指摘されています。このような不透明な取引を防ぐための監査体制が不十分であることも、問題の根深さを示しています。

不正利用を防ぐチェック体制の不備

補助金の不正利用を未然に防ぎ、発覚した際に厳正に対処するためのチェック体制が不十分であることが、制度への不信感を高めています。

事後監査の頻度が少なく形骸化

補助金が交付された後の使途を確認する事後監査が、形骸化しているという指摘があります。書類上の確認に留まり、実際に補助金が適切に利用されているか現地で確認する頻度が少ないため、不正が見過ごされやすい状況です。

書類審査中心で現地確認が不十分

多くの補助金は書類審査のみで完結するため、申請書に書かれた内容と実際の状況が一致しているかを十分に確認できていません。これが、虚偽の申請や不正な利用を助長する一因となっています。

内部告発制度の未整備

不正を発見した内部関係者が、安心して告発できる仕組みが整っていません。これにより、不正が行われていても表面化しにくい構造になっています。

政治的なばらまき批判と税金無駄遣い疑惑

農業補助金は、選挙対策として特定の地域や団体に利益誘導するために使われているのではないかという批判も存在します。

選挙対策としての補助金増額疑惑

選挙を控えた時期に、特定の地域や農家に向けた補助金が増額されるといった事例が指摘されることがあります。これは、補助金が本来の目的である農業振興ではなく、政治的な思惑で利用されているという疑念を招きます。

効果測定なしの継続支給問題

一部の補助金は、その効果が十分に測定されないまま、慣例的に毎年支給されているという問題があります。効果が不明な補助金に多額の税金が投入され続けることは、納税者の理解を得ることはできません。

納税者への説明責任不足

補助金制度全体について、農林水産省や政府が納税者に対して分かりやすく説明する責任を果たしているとは言えない状況です。税金がどのように使われ、どのような効果を生んでいるのかが不透明なままでは、不信感は募るばかりです。

農協(JA)システムと癒着問題の構造的課題

日本の農業補助金制度は、農協(JA)を経由することが多く、この構造が利権や癒着を生む原因になっているという指摘があります。

JA経由申請の優遇措置疑惑

JAを通じて申請を行う農家が、そうでない農家に比べて審査で優遇されているのではないかという疑惑が指摘されています。これにより、JAに属さない農家が不利益を被る可能性があります。

農協職員の天下り問題

一部の補助金関連団体に、JAの元職員が天下りするケースも見られます。これにより、特定の団体やJAが補助金事業を独占的に掌握し、公正な競争が阻害されているという見方があります。

独占的地位を活用した囲い込み批判

JAが補助金制度を利用して、特定の農機具や資材を農家に購入させる「囲い込み」を行っているという批判もあります。これは、農家の選択肢を狭め、自由な経営を妨げることにつながります。

農業補助金格差問題の背景!不公平感を解消する制度の歴史と現状

「農業補助金はおかしい」という声には、制度的な格差や不公平感に対する強い不満が込められています。この格差は、単なる運用の問題ではなく、日本の農業政策の歴史と深く結びついています。ここでは、格差が生まれる背景と、その現状を詳しく見ていきます。

大規模農家と中小農家の支援格差実態

日本の農業補助金は、規模の経済を重視する政策の影響から、大規模な経営体や法人が優遇される傾向にあります。

交付金額の規模別格差データ

農林水産省のデータを見ると、交付金の受給額が経営規模に比例して大きくなる傾向が明らかです。例えば、水田活用直接支払交付金は作付面積に応じて支給されるため、規模の小さい農家は受給額がわずかになりがちです。

中小農家の申請率低下と原因分析

手続きの煩雑さや審査の不透明さから、中小農家は「どうせ採択されない」「手間がかかりすぎる」と申請自体を諦めてしまうケースが増えています。これがさらに、制度の恩恵を大規模農家が独占する構造を加速させています。

家族経営農家への支援不足問題

日本の農業を長年支えてきた家族経営の小規模農家は、法人化を前提とした支援策から取り残されがちです。高齢化が進む中で、こうした農家への支援がなければ、耕作放棄地の増加など、日本の農業が抱える問題はさらに深刻化するでしょう。

地域による交付金受給の偏り問題

補助金受給の偏りは、農家の規模だけでなく、地域によっても顕著に表れています。

都道府県別受給額格差の実態

一部の調査では、農業生産額が高い地域や、特定の作物の生産が盛んな地域に、補助金が集中しているというデータがあります。これにより、相対的に支援が手薄な地域では、農家の不満が高まっています。

中山間地域での申請困難事例

中山間地域に位置する農家は、小規模な経営が多く、複雑な申請手続きに対応できる人材も少ないため、補助金を申請すること自体が困難な場合があります。また、地域の集落協定を前提とする制度では、過疎化が進んだ集落で協定を維持することが難しいという問題もあります。

過疎地域での制度利用率低迷

過疎化が進む地域では、情報を得る機会が少ないため、制度の存在自体を知らない、あるいは知っていても利用方法が分からず申請を諦めてしまう農家が多いのが現状です。

戸別所得補償制度と減反政策の矛盾した歴史

日本の農業補助金制度の複雑さは、過去の政策の変遷と密接に関わっています。特に、戸別所得補償制度と減反政策は、制度の矛盾を象徴する歴史的な事例です。

民主党政権下での制度導入経緯

2010年に民主党政権が導入した戸別所得補償制度は、米価が下がった場合に国が直接所得を補償することで、農家の経営を安定させることを目的としていました。これは、従来の価格維持政策から、農家の所得を直接支援する政策への転換でした。

自民党復帰後の制度見直しと混乱

しかし、政権が自民党に戻ると、戸別所得補償制度は廃止され、新たな制度に再編されました。この短期間での政策変更は、農家の間で大きな混乱と政策不信を招きました。

農家の政策不信拡大の背景

このような歴史的経緯から、「国の政策は信用できない」「いつ制度が変わるか分からない」といった農家の不信感が拡大しました。これが、現在の補助金制度の利用率低迷や不満につながっています。

他国農業政策比較から見る日本の農業問題点

日本の農業補助金制度の問題点は、他国の農業政策と比較することで、より明確になります。

EU共通農業政策(CAP)との比較

EUの共通農業政策(CAP)は、環境保全や小規模農家への支援を重視しており、持続可能な農業を推進しています。日本の制度が規模拡大に偏りがちなのに対し、EUの政策は多様な農家を支える方向性を持っています。

アメリカ農業法との制度設計差異

アメリカの農業法は、大規模生産者への直接的な所得補償や、輸出拡大を目的とした支援が中心です。これは、輸出を重視するアメリカの農業の特性を反映したものです。

韓国・台湾など近隣諸国との比較分析

韓国や台湾では、小規模農家への直接的な所得支援や、スマート農業の導入を積極的に推進しています。日本の制度が抱える「小規模農家への支援不足」は、こうした近隣諸国と比べても大きな課題と言えるでしょう。

農業補助金トラブル事例から学ぶ!失敗を避ける申請成功のコツ

農業補助金は、制度が複雑で分かりにくい反面、活用できれば経営を大きく改善できる可能性があります。ここでは、多くの農家が直面するトラブル事例から学び、失敗を避けるための具体的な申請のコツを解説します。

申請を諦めた農家の体験談と教訓

補助金の申請は、多くの農家にとって大きな壁となっています。ここでは、実際に申請を諦めた農家の声から、その原因と教訓を学びます。

書類作成で挫折した小規模農家の事例

ある小規模農家は、新しい農業機械を導入するために補助金申請を試みました。しかし、申請書類の膨大さと複雑さに直面し、本業の忙しさも相まって、途中で挫折してしまいました。この事例から、書類作成の準備に十分な時間を確保することが重要だと分かります。

審査で不採択となった理由分析

申請書を提出したものの、不採択となった農家も少なくありません。その多くは、事業計画の具体性が不足していたり、審査基準を十分に満たしていなかったりすることが原因です。審査基準を事前に確認し、事業計画を具体的に練ることが成功の鍵となります。

申請代行業者選びで失敗した事例

手数料を支払って申請代行業者に依頼したものの、その対応が悪く、結局申請が間に合わなかったという事例もあります。代行業者の選定にあたっては、実績や評判をしっかり確認することが不可欠です。

採択されなかった理由と対策方法

補助金申請が不採択になった場合、その原因を分析し、次回の申請に活かすことが重要です。

よくある不採択理由ランキング

| 順位 | 不採択理由 |

| 1位 | 事業計画の具体性が不十分 |

| 2位 | 申請書類の記載漏れ・不備 |

| 3位 | 審査基準を満たしていない |

| 4位 | 予算の上限に達した |

採択率を上げるための事前準備

採択率を上げるためには、事業計画を具体的に立てることが最も重要です。導入したい技術や機械が、なぜ必要で、どのように経営に貢献するのかを明確に示しましょう。

再申請時の改善ポイント

一度不採択になっても、諦める必要はありません。不採択の理由を行政に問い合わせて、改善点を洗い出し、次回の申請に活かしましょう。事業計画を見直したり、申請書類の記載内容をより詳細にしたりすることが有効です。

成功事例に見る申請書類作成のポイント

補助金申請に成功した農家は、どのような工夫をしているのでしょうか。ここでは、成功事例から申請書類作成のポイントを見ていきます。

採択された申請書の共通点分析

採択された申請書は、総じて事業計画が具体的で、補助金を活用することでどのような効果が見込めるかが明確に示されています。また、市場分析や収支計画も綿密に練られていることが多いです。

効果的な事業計画書の書き方

事業計画書では、**「なぜその事業が必要なのか」「誰に、何を、どのように提供するのか」「どのような収益が見込めるのか」**を論理的に説明することが重要です。

写真・図表の活用で採択率アップ

文字だけの羅列ではなく、写真や図表を効果的に活用することで、審査員に事業内容を分かりやすく伝えることができます。視覚的に訴えることで、採択率を高めることができるでしょう。

審査基準を満たすための事前準備チェックリスト

申請前に以下のチェックリストを活用し、準備を万全に整えましょう。

申請前に確認すべき基本要件

- 申請資格(規模、法人格など)を満たしているか

- 申請対象となる事業内容か

- 交付対象となる経費か

必要書類の収集スケジュール

申請に必要な書類は多岐にわたります。早めに必要書類のリストを入手し、計画的に収集を進めましょう。

申請書作成の時間配分目安

申請書の作成には、予想以上の時間がかかります。余裕を持ったスケジュールを立て、専門家や行政に相談しながら進めるのがおすすめです。

農業補助金使いにくい理由と解決策!専門家支援と相談窓口活用法

「農業補助金は使いにくい」という不満に対し、現状の制度をどのように活用すればよいのでしょうか。ここでは、専門家や相談窓口の活用方法、そして制度をより効率的に利用するための具体的な解決策を提案します。

相談窓口一覧と専門家による申請代行サービス

申請手続きに不安がある場合、まずは専門家や相談窓口に頼ることが賢明です。

都道府県・市町村の相談窓口情報

お住まいの地域の農政課や農業振興課では、補助金制度に関する基本的な情報提供や相談に応じてくれます。まずは地元の窓口に足を運んでみましょう。

JA・普及センターでの支援内容

JAや普及センターも、組合員や農家に対する情報提供や申請サポートを行っています。地域の状況に詳しい担当者がいるため、具体的な相談がしやすいでしょう。

民間申請代行サービスの選び方と注意点

申請手続きを代行してくれる民間のコンサルタントや行政書士も存在します。彼らのサービスを利用する際は、過去の実績や費用、契約内容を事前にしっかりと確認することが重要です。

電子申請のメリット・デメリットと活用方法

近年、多くの補助金制度で電子申請が導入されています。紙申請との違いを理解し、効率的に活用しましょう。

電子申請システムの操作手順解説

システムの操作方法は各制度で異なりますが、多くの場合は利用者登録から始まり、画面の案内に従って情報を入力する流れとなります。初めて利用する場合は、事前に操作マニュアルを確認しておきましょう。

紙申請との比較と使い分け

電子申請は、時間や場所を選ばず申請できるという大きなメリットがあります。一方、紙申請はパソコン操作が苦手な農家でも手軽に行えるという利点があります。自身の状況に合わせて使い分けることが大切です。

システムトラブル時の対処法

電子申請システムは、サーバーの不具合やエラーで一時的に利用できなくなることがあります。万が一のトラブルに備えて、提出期限に余裕を持って申請を進めることが重要です。

窓口対応改善事例と効果的な相談方法

相談窓口での対応に不満がある場合、農家自身が準備をすることで、よりスムーズなコミュニケーションを図ることができます。

好評価を得ている自治体の取り組み

一部の自治体では、農家向けの補助金説明会を定期的に開催したり、相談窓口の担当者が制度の専門性を高めたりするなど、対応改善に積極的に取り組んでいます。

相談時に準備すべき資料と質問内容

相談に行く際は、事業計画の概要をまとめたメモや、導入したい機械のカタログなど、具体的な資料を準備しておきましょう。また、聞きたいことを事前にリストアップしておくことで、効率的な相談ができます。

担当者との良好な関係構築のコツ

担当者も多忙な業務を抱えています。感謝の気持ちを伝えたり、事前にアポイントを取ったりするなど、良好な関係を築くことで、より親身なサポートを受けられる可能性が高まります。

事務手続き負担を軽減する具体的な方法

煩雑な事務手続きの負担を軽減するためには、デジタルツールなどを活用することが有効です。

申請書類のテンプレート活用術

過去の申請書類をテンプレートとして活用したり、事業計画のひな形を作成しておいたりすることで、次回以降の申請がスムーズになります。

複数制度への同時申請テクニック

似たような目的の補助金が複数ある場合、申請書類の一部を共通化して、同時に申請を進めることで、事務負担を軽減できます。

デジタルツールを活用した効率化

スキャンアプリで書類をデータ化したり、クラウドストレージでファイルを管理したりするなど、デジタルツールを活用して情報を整理することで、事務作業の効率化を図れます。

農業補助金おかしい最新動向2025年!制度改善の可能性と新制度情報

「農業補助金はおかしい」という農家の声は、政府や農林水産省にも届いています。ここでは、現在検討されている制度改善の動きや、2025年以降の新制度に関する最新情報をお伝えします。

水田活用直接支払交付金の5年水張りルール問題

水田活用直接支払交付金は、水田で米以外の作物を生産する農家に支給される制度ですが、2024年から導入された**「5年水張りルール」**が大きな問題となっています。

5年水張りルール導入の背景と目的

このルールは、一度水田をやめて畑にした土地が、再び水田に戻るのを防ぐことを目的としています。転作が進んだ地域で米の生産が急増し、米価が下落するのを避けるための措置とされています。

農家への影響と批判の声

しかし、このルールは農家の土地利用の自由度を大きく奪うものです。作物のローテーションが困難になり、多角的な経営を妨げるとして、多くの農家から批判の声が上がっています。

制度見直しの可能性と今後の展望

農家や農業団体からの強い要望を受け、農林水産省はこのルールの見直しを検討していると報じられています。2025年以降、より柔軟な運用がなされる可能性があります。

多面的機能支払交付金の手続き簡素化動向

集落協定を前提とする多面的機能支払交付金は、手続きの煩雑さが問題視されてきました。この負担を軽減するための動きが見られます。

現行制度の問題点と改善要望

この交付金は、集落ごとに協定を結び、農地の維持管理や地域共同活動を行うことで支給されます。しかし、協定の運営や申請手続きが複雑で、特に高齢化が進む集落では、継続が困難になるケースが増えています。

デジタル化による手続き簡素化案

農水省は、電子申請システムの導入や、オンラインでの手続きを可能にすることで、事務負担の軽減を図ろうとしています。

地域協議会の負担軽減策

集落間の連携をスムーズにするための地域協議会についても、より柔軟な運営を可能にするための見直しが検討されています。

中山間地域等直接支払制度の見直し状況

過疎化・高齢化が進む中山間地域を支援するこの制度も、2025年以降の見直しが予定されています。

第6期対策(2025-2029年)の変更点

2025年から始まる第6期対策では、集落協定の要件を緩和し、より多くの集落が制度を利用できるようにすることが検討されています。

集落協定要件の緩和検討

協定を結ぶために必要な農家や土地の要件を緩和することで、過疎化が進み、協定の維持が困難になった集落でも支援を受けられるようにする狙いです。

新規取組地区への支援強化

これまで制度を利用していなかった新規の集落に対して、導入を促すための支援策も強化される可能性があります。

制度改善要望への農水省の対応状況

農家や農業団体からの声を受けて、農水省は制度改善に向けた検討を進めています。

農家・団体からの主要な改善要望

- 手続きの簡素化:申請書類の削減や電子化

- 審査基準の明確化:なぜ不採択になったのか、理由を明確に提示

- 規模要件の見直し:小規模農家も利用しやすい制度設計

農水省の回答と対応方針

農水省は、これらの要望に対し、手続きの簡素化や透明性の向上に努めるという方針を示しています。しかし、予算や制度の根本的な見直しには時間がかかるため、一朝一夕には解決しないのが現状です。

予算確保と制度改革の課題

制度改革には、新たな予算の確保や関係機関との調整が必要となります。日本の農業が抱える構造的な問題を解決するには、長期的な視点での取り組みが不可欠です。

農業DX補助金など代替制度の活用法!スマート農業支援制度の最新情報

「従来の補助金は使いにくい」と感じる農家にとって、スマート農業(DX)関連の補助金は新たな選択肢となります。これらの制度は、手続きが比較的簡素であったり、新しい技術導入を積極的に支援する目的で作られています。

スマート農業支援制度の申請方法

スマート農業関連の補助金は、従来の補助金とは異なる申請方法や要件が設けられていることがあります。

スマート農業実証プロジェクトへの参加方法

農林水産省が推進する「スマート農業実証プロジェクト」は、先端技術の導入を支援するものです。プロジェクトごとに公募が行われ、参加するには計画書を提出する必要があります。

農業DX関連機器導入支援の活用法

ドローンや自動走行トラクター、センサー技術などの導入を支援する補助金もあります。これらの制度を活用することで、初期投資を抑えながら、作業の効率化や省力化を実現できます。

データ活用型農業への転換支援制度

近年では、営農データを活用して生産性を向上させる「データ駆動型農業」への転換を支援する制度も増えています。これらの制度は、データ管理システムの導入費用などを補助してくれます。

DX化による手続き簡素化の恩恵

農業DXは、農業生産だけでなく、補助金の手続きそのものも簡素化する可能性があります。

デジタル申請による時間短縮効果

多くの補助金制度で電子申請が導入されれば、書類の郵送や窓口での手続きが不要になり、農家の事務負担が大幅に軽減されます。

AI活用による適正制度のマッチング

将来的には、AIが農家の経営状況や課題を分析し、最適な補助金制度をマッチングしてくれるようなサービスも登場するかもしれません。

ブロックチェーン技術による透明性向上

ブロックチェーン技術を活用すれば、補助金の流れを追跡し、中抜きや不正利用を防止することができます。これにより、制度の透明性が高まり、農家の不信感を解消することにつながります。

民間支援制度と他の資金調達方法

補助金だけに頼らず、民間の支援制度や他の資金調達方法を検討することも重要です。

企業による農業支援プログラム

一部の民間企業は、農業法人や個人農家と提携し、技術や資金を提供することで、農業を支援する独自のプログラムを設けています。

クラウドファンディングの活用事例

自分の農業経営や新しいプロジェクトへの資金を、インターネットを通じて不特定多数の人から募るクラウドファンディングも、資金調達の有効な手段です。

銀行・信金による農業特化融資制度

多くの金融機関が、農業経営に特化した融資制度を設けています。補助金と併用することで、より大規模な設備投資が可能になります。

新制度のもらい方と活用のコツ

2025年度以降も、新たな補助金制度が新設される可能性があります。最新情報を逃さず、賢く活用しましょう。

2025年度新設予定の支援制度概要

農水省の発表や関連機関の情報に注目し、2025年度に新設される可能性のある制度の概要を早めに把握しておくことが大切です。

従来制度との併用戦略

新しい制度が導入されても、従来の補助金制度が廃止されるとは限りません。それぞれの制度の特性を理解し、賢く併用することで、最大限の支援を受けることができます。

長期的な経営計画との整合性確保

補助金はあくまで経営を支援するためのツールです。補助金を利用する際は、それが短期的な利益だけでなく、長期的な経営計画に沿っているかをしっかりと確認しましょう。

相談窓口を活用して農業補助金問題を解決しよう!透明化を求める行動促進ガイド

「農業補助金はおかしい」と感じる不満は、個人的な問題で終わらせず、社会全体で解決していく必要があります。ここでは、具体的なアクションプランを通じて、制度の透明化を求める声を届ける方法を解説します。

まず試すべき具体的アクションプラン

漠然とした不満を解消するためには、まず自分の経営状況を整理し、必要な情報を集めることから始めましょう。

現在利用可能な制度の洗い出し方法

まずは、お住まいの地域や自身の経営内容に合った補助金制度をリストアップしましょう。農水省や都道府県のウェブサイト、JAの広報誌などが情報源となります。

自分の経営に適した制度の選び方

制度を選ぶ際は、**「何のために資金が必要か」「どれくらいの金額が必要か」「申請にかかる労力はどれくらいか」**を総合的に判断しましょう。

申請スケジュールの立て方

補助金の公募は、いつ始まるか分からないこともあります。情報収集の段階から、余裕を持ったスケジュールを立てておくことが重要です。

困ったときの相談先一覧と連絡方法

申請手続きや制度内容に不明な点がある場合は、一人で抱え込まず、積極的に相談しましょう。

国・都道府県・市町村の相談窓口

各自治体の農政担当課は、制度の概要について教えてくれます。専門的な相談が必要な場合は、農林水産省の担当部署に問い合わせることも可能です。

農業関係団体・JA・普及センター

JAの営農指導員や普及センターの担当者は、地域の農業事情に精通しています。具体的な経営課題を踏まえたアドバイスを求めることができます。

民間専門家・税理士・コンサルタント

複雑な申請手続きや事業計画の策定に不安がある場合は、農業に詳しい税理士やコンサルタントに相談することも有効です。

制度改善への働きかけ方法と情報収集継続のコツ

個人の声は小さくても、多くの声が集まれば制度を動かす力になります。

農水省への意見提出方法

農水省のウェブサイトには、国民からの意見や要望を受け付ける窓口が設けられています。制度への具体的な改善要望を提出してみましょう。

国会議員・地方議員への要望伝達

農業政策に力を入れている国会議員や地方議員に、直接制度の課題を伝えることも有効です。彼らは政策立案の場で、農家の声を代弁してくれます。

農業団体を通じた組織的働きかけ

農業協同組合や農業者団体に所属している場合は、団体を通じて組織的に声を上げることが可能です。多くの農家の意見が集まることで、政府への影響力が増します。

透明化を求める農業者の声を届ける方法

より多くの人々に農業補助金の問題を知ってもらい、社会全体で解決策を探るためにも、情報発信は重要です。

パブリックコメントへの参加方法

政府が新たな政策や制度を策定する際、国民からの意見を募集する「パブリックコメント」が行われることがあります。積極的に参加して、意見を届けましょう。

SNS・メディアを活用した情報発信

X(旧Twitter)やFacebookなどのSNSで、補助金に関する自身の体験や不満を発信してみましょう。また、地元の新聞社やテレビ局に情報を提供することで、社会的な関心を高めることができます。

同じ悩みを持つ農家とのネットワーク構築

オンラインのコミュニティや勉強会に参加し、同じ悩みを持つ農家と情報を共有することも大切です。互いの経験を共有することで、問題解決のヒントが見つかるかもしれません。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。