新米の季節になると耳にする「概算金」。

「結局、概算金って何のお金?」 「米価高騰って言われているけど、概算金はいくらになるの?」

米農家の方であれば、その年の収入を左右する大切な数字として、毎年発表を心待ちにしていることでしょう。また、農業関係者の方も、概算金が米の市場価格にどう影響するのか、その仕組みを正確に知りたいのではないでしょうか。

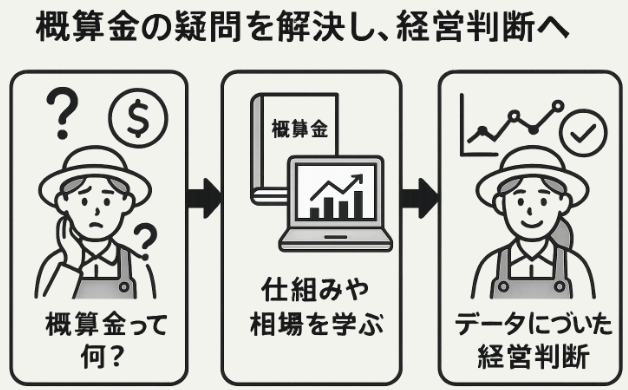

この記事では、そんな概算金制度について、その仕組みや計算方法、発表時期から、実際の相場、さらには制度の問題点まで、専門的な内容をわかりやすく解説します。

この記事を読めば、概算金が単なる前払い金ではないこと、そしてそれがあなたの経営や米の市場全体とどう繋がっているのかを深く理解できます。結果として、概算金に一喜一憂するだけでなく、データに基づいた経営判断ができるようになります。

逆に、概算金制度の理解が曖昧なままだと、米価変動のリスクに対応できず、安定した農業経営が難しくなるかもしれません。ぜひこの記事を読んで、米価対策を強化するための第一歩を踏み出してください。

目次

- 1 1. 米の概算金とは?制度の定義・目的とJA(農協)の役割

- 2 2. 支払いタイミングと相場|米 概算金 いつ 発表・いくら?

- 3 米の概算金 計算方法|算出ロジックと相対取引価格との関係

- 4 4. 制度比較|米の概算金 vs 買取方式・先渡し金・直接販売

- 5 5. 米の概算金制度における問題点・見直し議論

- 6 6. 品種・地域別相場比較|コシヒカリ・あきたこまち事例

- 7 7. 米農家・事業者の実務活用ガイド

- 8 8. 米農家が安定収入を確立するコツ|概算金制度理解×市場活用術

- 9 米の概算金とは?が気になる方によくある質問

- 9.1 概算金と精算金(清算金)の違いは何ですか?

- 9.2 概算金が少ないと感じる主な原因は何ですか?

- 9.3 概算金に頼らず、収入を安定させるにはどうすれば良いですか?

- 9.4 米農家の概算金はどのように計算されますか?

- 9.5 概算金以外に農家が使える補助金はありますか?

- 9.6 資金繰りを安定させるためのコツはありますか?

- 9.7 確定申告の際に、概算金はどのように処理すれば良いですか?

- 9.8 インボイス制度で概算金の扱いは変わりますか?

- 9.9 概算金がJAから支払われる理由は何ですか?

- 9.10 概算金制度に頼らない販路拡大の方法はありますか?

- 9.11 農家ブログの記事ネタはどのように探せば良いですか?

- 9.12 農家ブログの収益化は具体的にどうすれば良いですか?

- 9.13 農家ブログの記事作成を外注するメリット・デメリットは?

- 9.14 検索順位を上げるSEO対策の基本は何ですか?

- 10 9. 今すぐ試そう!制度理解を深めて米価対策を強化する3ステップ

1. 米の概算金とは?制度の定義・目的とJA(農協)の役割

米の概算金制度とは、JA(農業協同組合)が農家から米の出荷委託を受ける際に、最終的な販売価格が確定する前に、その時点での市場動向をふまえて生産者に前払いするお金のことです。この制度の主な目的は、収穫・出荷という最も資金が必要となる時期に、農家の安定した資金繰りをサポートすることにあります。生産者は概算金を受け取ることで、次期作の準備や生活費に充てることができ、経営リスクの軽減につながります。

この項目を読むと、米価がどう決まるのか、なぜJAが中心的な役割を担っているのかといった、概算金制度の全体像を把握できます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、「概算金が低い」といったニュースが流れた際に、その背景や意味を正しく理解できず、米の価格動向を読み解くことが難しくなります。後悔しないよう、次の項目から詳細を見ていきましょう。

1-1. 概算金の定義と目的

米の概算金は、JAが農家から米の販売を委託された際、まだ販売価格が確定していない段階で支払われる「仮払い金」としての性質を持ちます。この制度は、農家が収穫後の経費や次期作への投資を円滑に行えるよう、キャッシュフローを安定させるために設けられています。

1-1-a. 概算金の法律的根拠

概算金制度は、特定の法律で直接定義されているわけではありませんが、農業協同組合法に基づく委託販売契約の一環として運用されています。農家はJAに米の販売を委託し、JAは販売活動の対価として手数料を受け取ります。概算金はその契約に基づき、販売代金の一部を先行して支払うものです。

1-1-b. 前払金としての機能

概算金の最も重要な機能は、前払金としての役割です。米の最終的な販売価格は、市場の需給バランスや品質評価によって変動するため、最終的な収入が確定するのは出荷から数ヶ月後になることがほとんどです。その間、農家は生産コスト(肥料、農薬、燃料費など)の支払いや、日々の生活費を賄う必要があります。概算金は、このタイムラグを埋める役割を果たし、農家の経済的な不安を軽減します。

米価の相場と変動トレンドについては、以下の記事にまとめた農家米価格の全て!2025年最新相場・推移・高値販売・賢い購入術までで詳しく解説しています。米価が変動する理由や政府の備蓄米放出などがわかり、概算金や精算金が決定される背景を理解する上で役立ちます。

1-2. 制度成立の背景

概算金制度が確立された背景には、日本の戦後の食糧管理制度や、生産者の保護という観点があります。

1-2-a. 戦後の食糧管理体制との関係

戦後から1995年まで続いた食糧管理制度は、政府が米の価格と流通を一元管理する体制でした。この体制下では、米の価格が国によって決められていたため、農家は安定した収入を得ることができましたが、市場原理が働きませんでした。食糧管理制度が廃止され、市場原理が導入された後も、農家の収入を安定させるために、概算金という形で前払いする仕組みが引き継がれました。

概算金制度と、契約栽培や直販などの他の販売方法の違いについては、以下の記事にまとめた契約栽培・直販・JA出荷の違いと選び方で詳しく解説しています。各販売方法のメリット・デメリットや価格決定の仕組みなどがわかり、自身の経営に合った最適な販路を見つける上で役立ちます。

1-2-b. 生産者保護の観点

この制度は、市場価格の変動リスクを緩和し、農家の経営を保護する目的を持っています。米価は天候不順による作柄や市場の需要によって大きく変動します。もし最終販売まで収入がゼロだった場合、農家は経営を継続することが困難になります。概算金は、こうした不確実な要素から農家を守り、安定的な農業生産を維持するためのセーフティネットとして機能しています。

米農家が儲からない7つの根深い理由については、以下の記事で詳しく解説しています。米価下落と生産コスト高騰のダブルパンチや流通構造の課題などがわかり、概算金制度が生まれた背景を理解する上で役立ちます。

1-3. JA・全農の役割と仕組み

概算金制度において、JA(農業協同組合)およびその全国組織である全農(全国農業協同組合連合会)は、流通の要として重要な役割を担っています。

1-3-a. 委託販売の流れ

農家は収穫した米をJAに出荷し、販売を委託します。JAは集荷した米をまとめて販売することで、規模のメリットを活かし、市場での交渉力を高めます。米の流通は以下の流れで進みます。

- 集荷・出荷: 農家は収穫した米をJAに出荷します。

- 概算金の支払い: JAは出荷された米の品質や市場動向をふまえて概算金を算定し、農家に支払います。

- 販売活動: JAは集荷した米をまとめて、卸売業者や量販店などに販売します。この販売価格は「相対取引価格」として知られています。

- 精算: すべての販売が完了した後、最終的な販売価格から概算金や流通経費などを差し引いた「精算金(追加払い)」を農家に支払います。

概算金や追加払いの計算と合わせて、以下の記事にまとめた農家経費の種類・割合・削減のコツ・確定申告!コストダウンと節税対策で儲かる経営も参考になるでしょう。経費の種類と内訳や確定申告のポイントなどがわかり、経理業務の効率化と節税対策に役立ちます。

1-3-b. 手数料・流通経費の内訳

JAは委託販売業務の対価として、手数料や流通経費を販売代金から差し引きます。これらの内訳には、集荷・保管費用、検査費用、流通・販売費用、JA運営費などが含まれます。手数料率はJAや地域によって異なりますが、これらの経費が最終的な農家の手取り金額に影響を与えます。

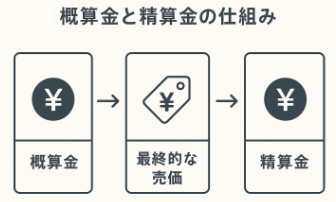

1-4. 精算金(追加払い)との違い

概算金とよく似た言葉に**精算金(追加払い)**があります。この二つの違いを理解することは、農家の最終的な収入がどう決まるのかを把握する上で非常に重要です。

- 支払いタイミング: 概算金は新米出荷後、比較的早期に支払われるのに対し、精算金は販売がすべて完了し、価格が確定した後に支払われます。

- 金額の性質: 概算金は最終的な販売価格を予測して支払われる「仮払い金」ですが、精算金は最終的な販売価格から概算金や経費を差し引いた「差額」です。

- 目的: 概算金は農家の資金繰りを円滑にすることが目的ですが、精算金は最終的な販売益を農家に還元することが目的です。

1-4-a. 精算金の算出タイミング

精算金は、JAが集荷した米の販売が全て完了し、最終的な販売価格が確定した時点で算出されます。このため、支払いは概算金から数ヶ月後になることが一般的です。たとえば、秋に新米の概算金が支払われた後、翌年の春から夏にかけて精算金が支払われるケースが多く見られます。

1-4-b. 米の概算金との差額清算の仕組み

精算金の計算は、「最終的な米の販売代金 − 概算金 − JA手数料・流通経費」というシンプルな式で成り立っています。最終的に米が高値で売れた場合、農家は概算金に加えて、この差額分を精算金として受け取ることになります。逆に、市場価格が当初の予測を下回り、概算金が最終的な販売代金を上回った場合は、農家が差額をJAに返還するケースもありますが、実際には稀です。多くの場合は、概算金が市場の動向を慎重に考慮して設定されるため、このような事態はほとんど発生しません。

米農家 利益率のリアルと改善策については、以下の記事で詳しく解説しています。利益率の算出方法やコスト削減のコツ、直販利益率改善策などがわかり、最終精算金を見据えた利益最大化を考える上で役立ちます。

2. 支払いタイミングと相場|米 概算金 いつ 発表・いくら?

概算金制度は、農家が最も知りたい「いつ、いくら支払われるのか」という疑問に直結しています。概算金の発表時期や相場は、農家の資金計画に大きな影響を与えるため、そのスケジュールと金額の動向を把握することが非常に重要です。この章では、概算金の発表・支払いスケジュールや、過去の相場動向について具体的に解説します。

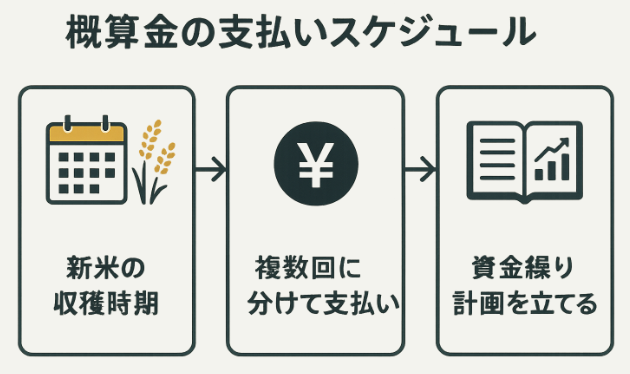

2-1. 発表時期と支払いスケジュール

概算金は、JA(農業協同組合)が定めたスケジュールに基づいて発表・支払われます。このスケジュールは、地域や品種、JAによって多少異なりますが、おおよその流れは共通しています。

2-1-a. 毎年の発表カレンダー

新米の概算金は、一般的に稲刈り前の8月下旬から9月上旬にかけて発表されます。これは、その年の作柄や市場の動向をある程度見極めた上で、金額を算定するためです。

- 8月下旬〜9月上旬: 新米の概算金が発表されます。

- 9月〜10月: 農家からの新米の集荷が本格化し、概算金が支払われます。

- 翌春〜夏: 最終的な販売が完了し、精算金(追加払い)が支払われます。

2-1-b. 支払いまでの事務手続き

農家はJAに出荷した米の量や品質等級に応じて、概算金の支払いを受けます。支払いまでの一般的な事務手続きは以下の通りです。

- 集荷:農家が収穫した米をJAの集荷施設に持ち込みます。

- 検査・等級付け:JAまたは農産物検査員が米の品質(水分量、被害粒の割合など)を検査し、等級(1等米、2等米など)を判定します。

- 概算金支払い:等級や出荷量に基づき、JAが概算金を計算し、指定の口座に振り込みます。

2-2. 60kgあたりの相場目安

概算金の金額は、米の需給バランスや市場動向によって毎年変動します。ここでは、米の取引単位として一般的な**60kg(1俵)**あたりの相場目安について見ていきます。

2-2-a. 2024年の平均概算金

2024年の概算金は、前年からの米価高騰の流れを受け、高水準で推移しました。2023年の歴史的な猛暑による作柄不良や生産コストの上昇、さらに外食産業の需要回復などが要因となり、多くの地域・品種で概算金が引き上げられました。

2-2-b. 2025年の推移と要因

2025年の概算金も、生産コストの高止まりや、米の消費動向、政府の備蓄米の放出計画など、様々な要因によって変動する可能性があります。具体的な金額は8月下旬に発表される見込みですが、燃料費や肥料代といった生産コストが引き続き高い水準にあるため、ある程度の高値が維持されると予想されています。

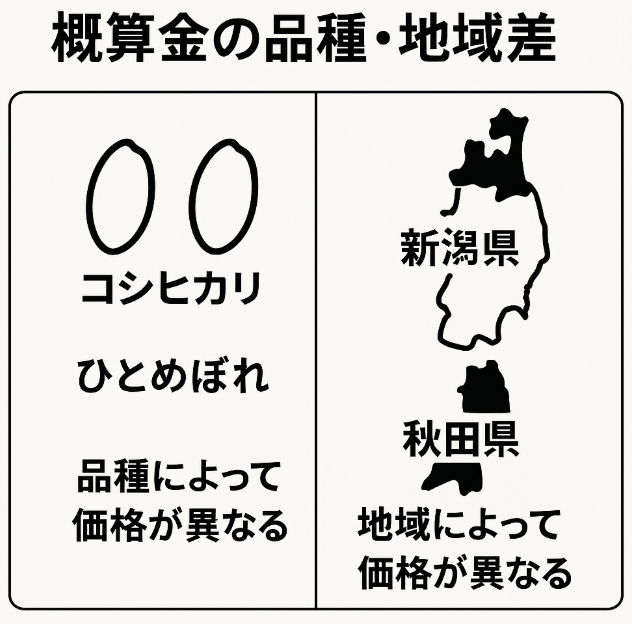

2-3. 品種・地域別の比較

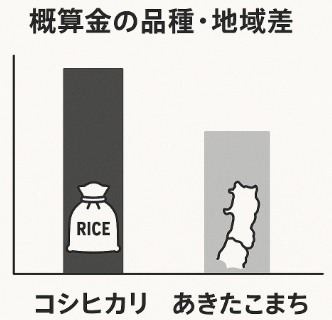

概算金は、品種や作付けされた地域によって大きく異なります。これは、ブランド力、市場での需要、作柄の違いなどが影響するためです。

2-3-a. コシヒカリ概算金相場

日本を代表するブランド米であるコシヒカリは、高い需要とブランド力から、概算金も比較的高く設定される傾向にあります。特に、新潟県産のコシヒカリは「魚沼産」をはじめとする地域ブランドが確立されており、他の産地のコシヒカリと比べても高値で取引されることが多いです。

2-3-b. あきたこまち概算金相場

あきたこまちは、コシヒカリと並ぶ人気品種であり、特に東日本を中心に高い需要があります。秋田県産のあきたこまちは、その品質の高さから安定した概算金が設定されることが多いです。ただし、同じ品種でもその年の作況指数や、作付けされた地域の気象条件によって概算金は変動します。

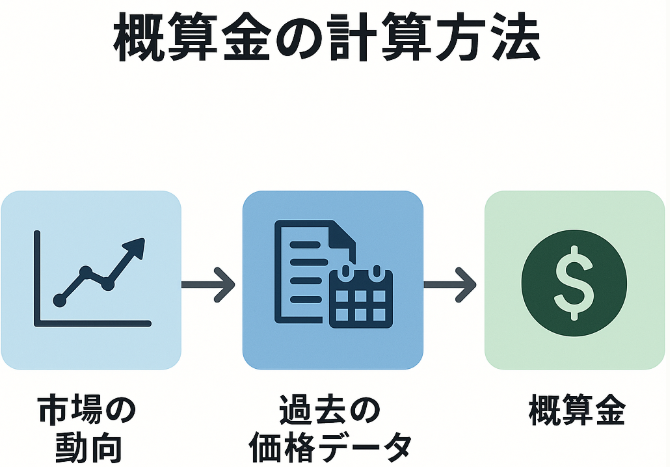

米の概算金 計算方法|算出ロジックと相対取引価格との関係

概算金がどのように計算されているのか、その算出ロジックは多くの農家や関係者にとって関心の高いテーマです。概算金の金額はJAや全農によって決定されますが、その背景には市場の需給バランスや生産コスト、そして相対取引価格という重要な指標が存在します。この章では、概算金の計算方法とその市場原理との連動性について、詳しく解説します。

3-1. 算出ロジックの仕組み

概算金の算出ロジックは、特定の計算式があるわけではなく、複数の要素を総合的に判断して決定されます。

3-1-a. 需給バランス指標の利用

概算金を決定する上で最も重要な要素の一つが、米の需給バランスです。

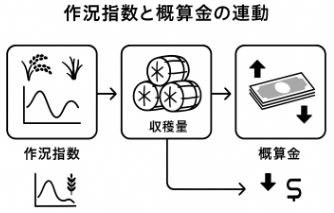

- 供給量(生産量):その年の作況指数(平年作を100とする指数)や作付け面積から算出される、米の総生産量が考慮されます。豊作で供給過多になれば価格は下落し、凶作で供給不足になれば価格は上昇する傾向にあります。

- 需要量:個人消費の動向、外食産業や加工用途での需要、輸出入の状況などが考慮されます。

JAや全農はこれらの需給予測をふまえ、市場価格がどの程度になるかを事前に見極め、概算金を決定します。

米価の今後の見通しや予測ポイントについては、以下の記事にまとめた農家米価格の全て!2025年最新相場・推移・高値販売・賢い購入術までで詳しく解説しています。米価が変動する理由や政府の備蓄米放出などがわかり、作付計画や経営判断に役立てる上で役立ちます。

3-1-b. 生産コスト反映要素

近年、肥料、燃料、資材などの生産コストが上昇しているため、これを概算金に反映させるかどうかが議論されています。生産コストを十分に反映できないと、農家の経営が圧迫され、次期作の意欲が低下する可能性があるため、概算金決定の際には、こうしたコストの動向も重要な要素として考慮されます。

3-2. 市場原理との連動性

概算金はJAの内部で決定されますが、その金額は市場の動向と密接に連動しています。特に重要なのが、相対取引価格です。

3-2-a. 相対取引価格の算定方法

相対取引価格とは、卸売業者や小売業者とJAが個別に交渉して決定する米の取引価格のことです。これは特定の市場で一斉に決まるものではなく、個別の交渉によって成立します。概算金はこの相対取引価格の動向を参考に、最終的な販売価格がどの程度になるかを見込んで設定されます。

3-2-b. 先物市場との価格連動

大阪堂島商品取引所では、米の先物取引が行われています。先物取引は将来の価格を予測し、現時点で売買を約束するものです。この先物市場の価格動向も、米の市場価格や需給予測を映し出す指標の一つとして、概算金の算出に影響を与えることがあります。

米価の変動要因や2025年度以降の米価見通しについては、以下の記事にまとめた農家ニュースで最新の政策・市場価格・スマート農業の動向を把握する方法もおすすめです。政策改正のポイントや市場価格速報などがわかり、タイムリーな情報に基づいて経営判断を最適化する上で役立ちます。

3-3. リスクヘッジとしての先物取引

米の価格は、天候や需給によって変動するリスクを常に抱えています。この価格変動リスクを回避する手段として、先物取引が利用されることがあります。

3-3-a. 商品先物市場の基本

商品先物市場とは、将来の特定の期日に、特定の商品(この場合は米)を、現時点で定めた価格で売買することを約束する市場です。生産者にとっては、将来の販売価格を事前に固定することで、価格下落リスクを回避することができます。

3-3-b. 農家が利用するヘッジ手法

大規模な農業法人などでは、先物市場を利用して価格変動リスクをヘッジするケースもあります。たとえば、米の収穫前に将来の価格が下落すると予測した場合、先物市場で米を売っておくことで、実際に収穫した米を安値で売ることになっても、先物取引で得た利益で損失を相殺できます。しかし、中小規模の農家では、JAの概算金制度が価格変動リスクを緩和する主な手段となっています。

米農家年収ランキング【都道府県別】平均1000万稼ぐ成功事例については、以下の記事で詳しく解説しています。北海道が圧倒的1位の理由や高効率な稲作経営の要因などがわかり、自身の地域に合った経営戦略を立てる上で役立ちます。

4. 制度比較|米の概算金 vs 買取方式・先渡し金・直接販売

米の出荷・販売方法は、JAを通じた概算金制度の他にもいくつか存在します。農家は自身の経営方針やリスク許容度に応じて、最適な販売方法を選択する必要があります。ここでは、概算金制度を他の販売方法と比較し、それぞれのメリット・デメリットを整理します。

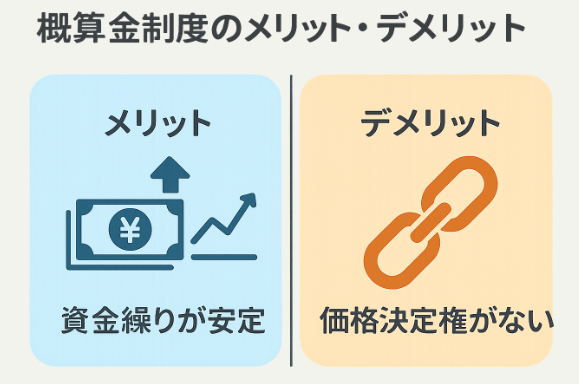

4-1. 委託販売(概算金)のメリット・デメリット

概算金制度は、JAに米の販売を委託する方式です。

4-1-a. 安定的な資金調達

概算金制度の最大のメリットは、安定的な資金調達が可能であることです。収穫後すぐに一定の前払金が受け取れるため、農家は次期作の準備費用や生活費を確保でき、資金繰りの見通しが立てやすくなります。また、JAが販売活動を担うため、個別の営業活動を行う手間が省けます。

資金繰りを安定させるためのノウハウは、以下の記事にまとめた個人事業主農家ガイド!開業・確定申告・資金調達・経営改善や補助金・融資も必見でも詳しく解説しています。開業手続きや青色申告のメリット、活用できる補助金・融資制度などがわかり、資金繰り改善と経営安定化に役立ちます。

4-1-b. 価格透明性の課題

一方で、デメリットとして価格透明性の課題が挙げられます。概算金の算出ロジックは公開されているものの、具体的な計算プロセスが不透明であるという指摘があります。また、最終的な販売価格が確定するまで、農家は正確な収入を知ることができません。

4-2. 買取方式との違い

買取方式は、JAや業者が生産者から米を買い取る方式です。

4-2-a. 買取保証の仕組み

買取方式では、あらかじめ契約で定めた価格で米が買い取られます。これにより、農家は出荷時点で正確な収入が確定するため、価格変動リスクを完全に回避できるというメリットがあります。価格が事前に保証されているため、天候不順などで市場価格が下落しても収入が守られます。

4-2-b. 買取切替時の留意点

概算金方式から買取方式に切り替える際は、買取価格の設定に注意が必要です。市場価格が高騰した場合、契約した買取価格よりも低い価格で売ることになり、機会損失が生じる可能性があります。また、JAによっては買取方式を導入していない場合もあるため、事前に確認が必要です。

4-3. 先渡し金・直接販売との比較

買取方式の他にも、いくつかの販売方法があります。

4-3-a. 先渡し金の支払い構造

先渡し金は、JAや卸業者が、出荷前に契約した価格で米を買い取る際、その代金の一部を先行して支払う仕組みです。概算金と似ていますが、先渡し金は最終的な買取価格が契約時点で確定している点が異なります。

4-3-b. 直接販売の条件とメリット

農家が消費者や飲食店に直接米を販売する方法もあります。メリットは、JA手数料や流通経費が不要なため、手取り収入が増えることです。また、消費者の声を直接聞くことができ、商品開発やブランディングに活かせます。デメリットは、販売活動や集金、発送手続きなど、すべての業務を自分で行う必要があることです。

4-4. JA手数料・流通経費の影響

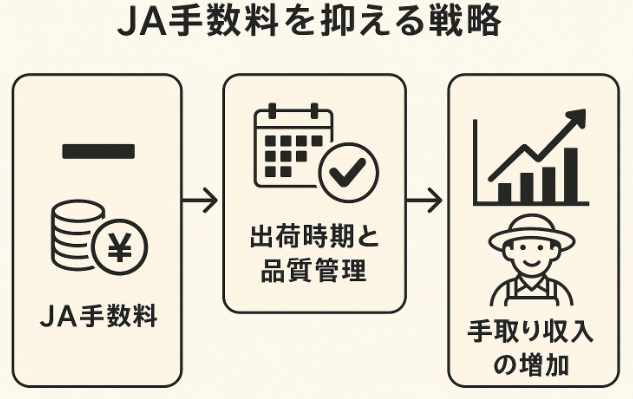

JAを通じて米を販売する場合、手数料や流通経費が農家の手取りに大きく影響します。

4-4-a. 手数料率の推移

JAの手数料率は、組合や地域によって異なりますが、一般的に販売代金の数%から10%程度です。近年、生産コストの上昇や米価の変動が大きくなる中で、手数料率の妥当性について議論されることもあります。

4-4-b. コスト削減のポイント

農家が手取りを増やすためには、出荷時期の調整や品質管理の徹底が重要です。例えば、早期米など需要が高い時期に出荷することで、高値を狙える場合があります。また、品質の良い米を出荷すれば、より高い価格で販売されるため、結果的に手取り収入が増加します。

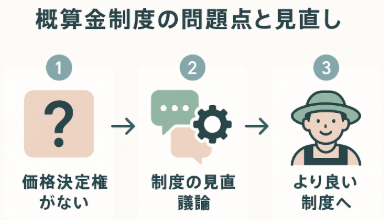

5. 米の概算金制度における問題点・見直し議論

概算金制度は、農家の資金繰りを支える重要な仕組みである一方、その運用や制度自体が抱える課題も指摘されています。近年、この制度の見直しを求める声が高まっており、特に米価の動向や政府の農業政策と絡めて議論されることが増えています。この章では、概算金制度の主な問題点と、見直し議論の背景について解説します。

5-1. 米価が下がらない原因としての批判

概算金制度に対しては、「米価が下がりにくくなっている」という批判があります。

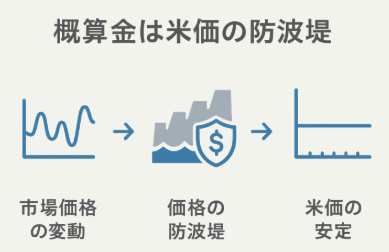

5-1-a. 価格の硬直化メカニズム

この制度は、JAが市場の動向を予測して概算金を決定するため、市場価格が大幅に下落するリスクを回避しようと、慎重に価格設定を行う傾向があります。結果として、概算金が一定の水準を維持することで、米価全体が下落しにくくなる「価格の硬直化」が生じているという指摘があります。これは、需要と供給のバランスを反映した価格調整が働きにくくなることを意味します。

5-1-b. 透明性不足の指摘

概算金の算出ロジックは、需給バランスやコストを考慮すると説明されていますが、その具体的な計算過程やデータが農家に対して十分に開示されていないという批判もあります。この透明性不足が、農家が自身の米の価値を正しく判断し、経営戦略を立てる上での障害になっているとの指摘です。

5-2. 小泉農相の見直し発言と背景

概算金制度の見直し議論は、特に政治の場でも活発に行われました。

5-2-a. 見直し要請の主な論点

2020年には、当時の小泉進次郎農林水産大臣が、概算金制度の見直しをJAグループに要請しました。この要請の主な論点は、価格の硬直化を防ぎ、市場原理をより反映させること、そして農家の経営努力を適切に価格に反映させることでした。

5-2-b. 農協改革との関連性

この見直し要請は、農協改革の一環として位置づけられています。農協改革は、JAグループの事業構造やガバナンスを見直し、組合員である農家の利益を最大化することを目的としています。概算金制度の見直しも、この改革の一環として、農家がより市場動向を意識した経営を行えるようにすることが狙いでした。

農業経営の計画・戦略・補助金活用ノウハウについては、以下の記事で詳しく解説しています。計画の立て方やコスト削減の具体例などがわかり、概算金以外の収入を増やすための戦略を立てる上で役立ちます。

5-3. 備蓄米流通政策との整合性

政府の備蓄米の流通政策も、概算金制度と密接に関わっています。

5-3-a. 政府備蓄米放出の狙い

政府は、災害などによる米の供給不足に備えて一定量の米を備蓄しています。市場価格が高騰した場合、政府はこの備蓄米を放出することで、価格の安定化を図ります。

5-3-b. 概算金制度との相互作用

備蓄米の放出は、市場への供給量を増やすため、米価を下げる方向に働きます。このため、概算金の金額を決定するJAや全農は、政府の備蓄米放出の動向も考慮に入れる必要があります。概算金制度と備蓄米政策は、どちらも米価の安定という共通の目的を持ちながらも、相互に影響を与え合っています。

6. 品種・地域別相場比較|コシヒカリ・あきたこまち事例

概算金は、品種や作付けされた地域によって大きく変動します。ここでは、日本を代表するブランド米である「コシヒカリ」と「あきたこまち」を例に、それぞれの概算金相場の推移と、その背景にある要因について詳しく見ていきましょう。

6-1. 新潟コシヒカリの概算金推移

6-1-a. 作況指数との相関

新潟県産のコシヒカリは、その年の作況指数(作柄の良し悪しを示す指標)と概算金が強く相関する傾向にあります。作況指数が高い(豊作)年は供給量が増えるため、概算金は下落しやすくなります。逆に、作況指数が低い(不作)年は供給量が減るため、概算金は上昇しやすくなります。

6-1-b. 収穫量変動の影響

収穫量の変動は、概算金に直接的な影響を与えます。新潟コシヒカリはブランド力が強いため、全国的な豊作年でも他の品種に比べて価格の下落幅は小さい傾向にあります。しかし、新潟県内で特定の年に大きな不作に見舞われた場合、希少価値が高まり、概算金が大きく引き上げられる可能性があります。

6-2. 秋田あきたこまちの概算金推移

6-2-a. 地域特性による差異

秋田県産のあきたこまちは、地域特有の気候や土壌、栽培方法によって独自の食味が生まれます。この地域特性がブランド価値を高め、概算金にも反映されています。同じあきたこまちでも、特定の地域で生産されたものは、より高い概算金が設定されることがあります。

6-2-b. 気象要因と価格変動

あきたこまちの概算金も、その年の気象条件に大きく左右されます。特に、夏場の高温や日照不足は米の品質(白未熟粒の発生など)に影響を与えるため、それが等級評価を通じて概算金の増減につながります。例えば、猛暑に見舞われた年には、品質の低下が懸念され、概算金が引き下げられることもあります。

米農家が儲かるは嘘?年収・収益の実態と成功戦略、稼ぐコツとはについては、以下の記事でさらに詳しく解説しています。成功戦略や赤字の原因と対策などがわかり、米価変動のリスクを乗り越える上で役立ちます。

7. 米農家・事業者の実務活用ガイド

概算金制度を単なる前払い金として捉えるだけでなく、経営戦略の一環として積極的に活用することで、資金繰りの改善やリスク分散につなげることができます。この章では、米農家や事業者が概算金制度を実務に活かすための具体的なポイントを解説します。

7-1. 資金繰り改善に役立つ概算金活用術

7-1-a. 前払い金を活用した資金計画

概算金は、稲刈り後の最も出費がかさむ時期に支払われるため、これを活用して資金計画を立てることが重要です。次期作の肥料や農薬の購入費、農機具のメンテナンス費用など、必要な経費を概算金で賄うことで、手元のキャッシュフローを安定させることができます。

7-1-b. 複数扶植を組み合わせたリスク分散

複数の品種を栽培したり、JAを通じた出荷と直接販売を組み合わせたりすることで、リスクを分散させることができます。特定の品種の概算金が低くても、他の品種や販売方法でカバーすることで、収入の安定化を図ることができます。

7-2. 米の概算金 税務処理・確定申告のポイント

概算金は収入として扱われるため、適切な税務処理が必要です。

7-2-a. 収入算入のタイミング

概算金は、実際に農家がその支払いを受けた年分の収入として計上する必要があります。例えば、2024年秋に受け取った概算金は、2024年分の事業所得として確定申告を行います。

7-2-b. 経費計上の注意点

概算金に対応する経費(肥料代、農薬代など)も、支払いが生じた年分で計上します。確定申告の際には、収入と経費を正しく対応させて計上することが重要です。不明な点があれば、税務署や税理士に相談することをおすすめします。

確定申告や税務処理について専門的なサポートを受けたい方は、以下の記事にまとめた農業専門税理士に相談して確定申告や税務処理を依頼も検討してみてください。税理士の選び方や顧問料の相場、法人化支援などがわかり、経理業務の効率化と節税対策に役立ちます。

7-3. JA手数料を抑える出荷戦略

JA手数料は、農家の手取り収入を減らす要因の一つです。手数料を抑えるための戦略も存在します。

7-3-a. 出荷時期の最適化

市場での価格が高い時期に出荷することで、販売代金が増え、結果的に手取り金額を増やすことができます。例えば、新米の需要が高まる時期や、逆に市場への供給が減る時期を狙って出荷する戦略が考えられます。

7-3-b. 品質管理による手数料軽減

JAによっては、品質の良い米(1等米など)に対して手数料を優遇する制度を設けている場合があります。日頃から適切な栽培管理を行い、高い品質の米を出荷することで、手数料を軽減し、手取りを増やすことができます。

8. 米農家が安定収入を確立するコツ|概算金制度理解×市場活用術

米農家が安定した収入を得るためには、概算金制度の仕組みを深く理解するだけでなく、市場の動向を読み解き、戦略的に経営を行うことが不可欠です。この章では、安定収入を実現するための具体的なコツをまとめます。

8-1. 概算金計算方法のチェックポイント

概算金の金額を予測する際は、以下の点をチェックしましょう。

- その年の作柄(作況指数):豊作か不作かによって供給量が決まります。

- 生産コストの動向:燃料費や肥料代など、経費が増えていないか確認します。

- 市場の需給バランス:外食産業や輸出需要の動向を把握します。

- JAや全農の発表:過去の概算金との比較や、発表された理由に注目します。

8-2. 精算金を見据えたリスクヘッジ術

概算金はあくまでも仮払い金であり、最終的な収入は精算金を含めて確定します。そのため、概算金を受け取った時点で使い切らず、精算金を見据えた資金計画を立てることが重要です。また、天候不順に備えて農業共済に加入するなど、外部のリスクヘッジ手段も活用しましょう。

8-3. JA/全農最新動向のフォロー法

概算金や精算金、手数料に関する最新情報は、JAや全農の公式サイト、農業関連のニュースで常にチェックすることが大切です。また、JAの担当者と密にコミュニケーションを取り、最新の動向や制度の変更点を把握しておくことも、安定経営には欠かせません。

米農家年収ランキング【都道府県別】平均1000万稼ぐ成功事例については、以下の記事で詳しく解説しています。北海道が圧倒的1位の理由や高効率な稲作経営の要因などがわかり、作付計画と年収目標を連動させる上で役立ちます。

米の概算金とは?が気になる方によくある質問

ここでは、概算金制度や、それに関連する農業経営・資金繰りに関するよくある質問にお答えします。

- 概算金と精算金(清算金)の違いは何ですか?

- 概算金が少ないと感じる主な原因は何ですか?

- 概算金に頼らず、収入を安定させるにはどうすれば良いですか?

- 概算金はどのように計算されますか?

- 概算金以外に農家が使える補助金はありますか?

- 資金繰りを安定させるためのコツはありますか?

- 確定申告の際に、概算金はどのように処理すれば良いですか?

- インボイス制度で概算金の扱いは変わりますか?

- 概算金がJAから支払われる理由は何ですか?

- 概算金制度に頼らない販路拡大の方法はありますか?

- 農家ブログの記事ネタはどのように探せば良いですか?

- 農家ブログの収益化は具体的にどうすれば良いですか?

- 農家ブログの記事作成を外注するメリット・デメリットは?

- 検索順位を上げるSEO対策の基本は何ですか?

これらのQ&Aを参考に、概算金を味方につけて安定した農業経営を実現できるよう、詳細をチェックしていきましょう。

概算金と精算金(清算金)の違いは何ですか?

概算金は、販売価格が確定する前に支払われる前払い金です。一方、精算金(清算金)は、最終的な販売価格が確定した後に、概算金との差額として支払われる金額です。

米価の相場と変動トレンドについては、こちらの記事で詳しく解説しています。米価が変動する理由や政府の備蓄米放出などがわかり、概算金や精算金が決定される背景を理解する上で役立ちます。

概算金が少ないと感じる主な原因は何ですか?

概算金が少ないと感じる主な原因は、市場価格の低迷や品質、そして生産コストの高騰にあります。

米農家が儲からない7つの根深い理由については、こちらの記事で詳しく解説しています。米価下落と生産コスト高騰のダブルパンチや流通構造の課題などがわかり、概算金が少ない根本原因を理解する上で役立ちます。

概算金に頼らず、収入を安定させるにはどうすれば良いですか?

概算金に依存しすぎないためには、直販や加工品開発、補助金の活用など、収入を多角化する戦略が有効です。

農業経営の計画・戦略・補助金活用ノウハウについては、こちらの記事で詳しく解説しています。計画の立て方やコスト削減の具体例などがわかり、概算金以外の収入を増やすための戦略を立てる上で役立ちます。

農林水産省やJAが提供する補助金や助成金については、以下の記事にまとめた農家補助金ガイド!種類・助成金一覧・2025年最新情報で詳しく解説しています。申請の流れと注意点や採択事例などがわかり、経営の多角化や設備投資に役立ちます。

米農家の概算金はどのように計算されますか?

概算金は、JAが市場の動向や過去の価格データをもとに算出する暫定的な金額です。

米農家 利益率のリアルと改善策については、こちらの記事で詳しく解説しています。利益率の算出方法やコスト削減のコツ、直販利益率改善策などがわかり、概算金の算出方法を理解した上で、利益を最大化する上で役立ちます。

概算金以外に農家が使える補助金はありますか?

はい、あります。国や地方自治体は、新規就農者支援やスマート農業導入支援など、様々な目的で補助金や助成金を提供しています。

農家が使える補助金・助成金については、こちらの記事にまとめた農家補助金ガイド!種類・助成金一覧・2025年最新情報で詳しく解説しています。申請の流れと注意点や採択事例などがわかり、経営の多角化や設備投資に役立ちます。

資金繰りを安定させるためのコツはありますか?

資金繰りを安定させるためには、概算金に頼るだけでなく、年間の収支計画を立てることが重要です。

資金繰りを安定させるためのノウハウは、こちらの記事にまとめた個人事業主農家ガイド!開業・確定申告・資金調達・経営改善や補助金・融資も必見でも詳しく解説しています。開業手続きや青色申告のメリット、活用できる補助金・融資制度などがわかり、資金繰り改善と経営安定化に役立ちます。

確定申告の際に、概算金はどのように処理すれば良いですか?

概算金は、受け取った時点で「前受金」として処理し、最終的な精算が完了した時点で「売上高」に振り替えるのが一般的です。確定申告や税務処理について専門的なサポートを受けたい方は、こちらの記事にまとめた農業専門税理士に相談して確定申告や税務処理を依頼も検討してみてください。税理士の選び方や顧問料の相場、法人化支援などがわかり、経理業務の効率化と節税対策に役立ちます。

インボイス制度で概算金の扱いは変わりますか?

インボイス制度が導入されたことで、JAへの出荷における消費税の扱いに注意が必要になります。JAが発行する精算書がインボイスの要件を満たしているか確認することが重要です。インボイス制度やJAの役割、そして米農家が儲からない根本原因については、こちらの記事で詳しく解説しています。米価下落と生産コスト高騰のダブルパンチや流通構造の課題などがわかり、インボイス制度が経営に与える影響を深く理解する上で役立ちます。

概算金がJAから支払われる理由は何ですか?

概算金は、米の価格が最終的に確定する前に、JAが農家の資金繰りを支援するために支払われるものです。JA出荷と、契約栽培や直販などの他の販売方法の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。各販売方法のメリット・デメリットや価格決定の仕組みなどがわかり、自身の経営に合った最適な販路を見つける上で役立ちます。

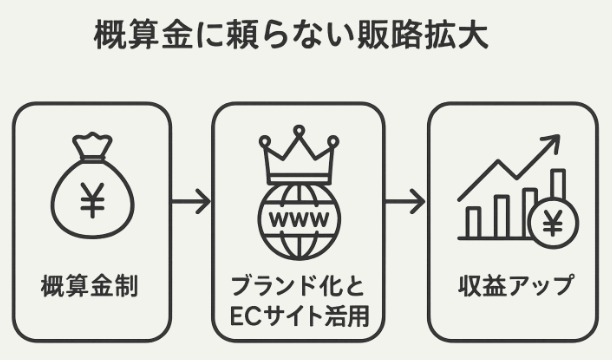

概算金制度に頼らない販路拡大の方法はありますか?

はい、あります。概算金制度に依存しないためには、直販やECサイトの活用、そしてブランド化による付加価値向上が有効です。農産物のブランド化については、こちらの記事にまとめた農産物ブランド化成功ガイド【横浜】も参考になるでしょう。気候・地理特性を活かしたコンセプト設計やロゴ・パッケージデザインなどがわかり、競合との差別化を図る上で役立ちます。

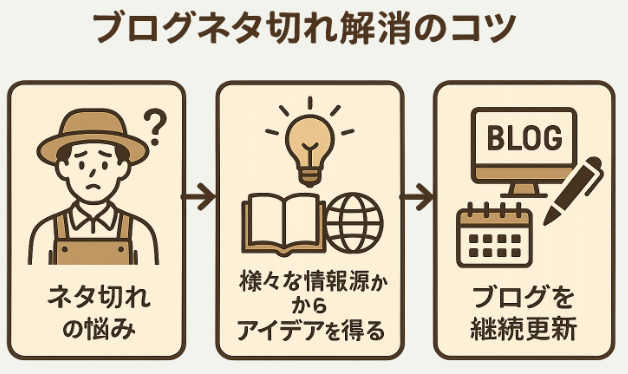

農家ブログの記事ネタはどのように探せば良いですか?

農家ブログの記事ネタに困ることは、多くの農家さんが抱える悩みの一つです。農家ブログのネタ切れ解消のコツについては、こちらの記事にまとめた農家ブログのネタ切れ解消のコツ!探し方・収益化・更新継続の秘訣とはで詳しく解説しています。農作業ログからのネタ収集やアイデアストック術などがわかり、ネタに困ることなく農家ブログを継続する上で役立ちます。

農家ブログの収益化は具体的にどうすれば良いですか?

農家ブログの収益化には、アフィリエイト、Googleアドセンス、そして直販など、様々な方法があります。農家ブログの収益化方法!稼ぎ方モデルと成功事例については、こちらの記事にまとめた農家ブログの収益化方法!稼ぎ方モデルと成功事例、始め方、販路拡大のコツで詳しく解説しています。収益化モデルの比較や直販モデルの活用法などがわかり、農家ブログを経営の柱に育てる上で役立ちます。

農家ブログの記事作成を外注するメリット・デメリットは?

日々の農作業で忙しく、農家ブログの更新に手が回らない場合は、農家ブログの記事作成を専門家に外注するのも一つの方法です。農家向け記事作成代行サービスを比較については、こちらの記事で詳しく解説しています。料金相場や選び方、成功事例などがわかり、費用対効果の高い依頼を実現する上で役立ちます。

検索順位を上げるSEO対策の基本は何ですか?

農家ブログの集客力を高めるには、SEO対策が不可欠です。農家ブログSEO対策の基礎については、こちらの記事にまとめた農家ブログSEO対策の基礎【未経験】集客・収益化を成功させる書き方などで詳しく解説しています。キーワード選定やSEOに強い記事の書き方、内部リンクなどがわかり、Web集客を強化する上で役立ちます。

9. 今すぐ試そう!制度理解を深めて米価対策を強化する3ステップ

- 概算金 計算方法を確認し、今期収入を予測しよう

- JAから提示された概算金の金額だけでなく、その背景にある需給バランスやコストの動向を自身でもチェックしてみましょう。これにより、より正確な今期収入の予測が可能になります。

- 精算金の仕組みを理解してリスクヘッジを実行しよう

- 概算金で資金計画を立てるだけでなく、精算金が変動する可能性を考慮して、余裕を持った資金管理を心がけましょう。また、農業共済などを活用して不測の事態に備えることも重要です。

- 農協改革・政策動向をフォローして経営・消費行動に活かそう

- 政府の備蓄米放出や、JAの制度見直しに関するニュースは、将来の米価に影響を与える可能性があります。常に最新の情報をチェックし、自身の経営戦略や消費行動に活かしていきましょう。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。