農業での働き方は、独立就農から雇われ、副業まで、かつてないほど多様化しています。未経験者でも、研修制度や就農支援を活用すれば、給料を得ながら技術を習得し、理想のキャリアを築くことが可能です。

このガイドで得た知識を活用し、農業という豊かな仕事に挑戦してみましょう。あなたに合った働き方は必ず見つかります。

目次

1. 農業での働き方の種類と雇用形態:独立 vs 雇われ

農業の仕事は、農家の経営形態によって大きく分けられます。ここでは、代表的な働き方の種類と、そのメリット・デメリットを解説します。

1-1. 独立就農の働き方:農家の仕事と経営のリアル

「新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じる制度です。」

(引用元:農林水産省https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/nintei_syunou.html)

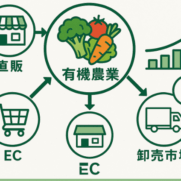

独立就農は、自分自身の農地と資金で農業経営を行う働き方です。仕事の裁量が大きく、理想の農業を追求できるメリットがある一方、全ての経営リスクを一人で背負うことになります。

独立就農で成功するには、農作業の技術だけでなく、資金計画、経営、販路開拓などのノウハウも必要です。国や自治体は、新規就農者を支援するための研修制度や資金の給付制度を用意しており、独立へのハードルを下げるためのサポート体制が整いつつあります。

1-2. 雇用就農の働き方:農業法人や個人農家で働くメリット・デメリット

「雇用就農者は独立リスクなく平均年収344万円を得ながら技術を学べるメリットがある。」

(引用元:アグリジョブhttps://agrijob.jp/contents/myagri/agricultural-income)

雇用就農は、農業法人や個人農家に従業員として雇われて働く方法です。独立に比べ、安定した給料や福利厚生を得られるメリットがあります。

| 項目 | 雇用就農のメリット | 雇用就農のデメリット |

| 収入 | 安定収入を得られる 天候や市況に左右されない | 年収や昇給は農家や法人の経営方針による |

| 技術・経営 | 未経験でも技術を学べる 独立前にノウハウを習得できる | 仕事の裁量が限られる場合がある |

| リスク | 独立時の資金・経営のリスクがない | 人間関係のストレスを感じる可能性がある |

1-3. 家族経営・親族継承の働き方と注意点

「家族経営での労務は、口約束で労働条件が決められることが多く、就業規則や雇用契約書がない場合も散見される。」

(引用元:農林水産省https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/roudouryoku.html)

家族経営は、農家の働き方として最も一般的です。親族継承で農業を始める場合、独立に比べてノウハウの習得や農地の確保が容易なメリットがあります。

しかし、注意点もあります。家族間での雇用契約書や就業規則が未整備な場合が多く、労働時間や休日が曖昧になりがちです。口約束はトラブルの元となるため、書面での契約を交わすことが重要です。

1-4. 農協職員・農業団体など、農業に関わる****仕事の種類

「農業協同組合(JA)の職員として、生産指導、営農相談、金融、共済など多岐にわたる専門的な仕事で農業を支える働き方があります。」

(引用元:JA全農https://www.zennoh.or.jp/recruit/)

農業への関わり方は、農家として生産に携わることだけではありません。農家を支援する仕事も多様です。

- 農協(JA)職員:営農指導、販売・購買、金融・共済など、多岐にわたる仕事で農家をサポートします。

- 農業団体職員:地域の農業振興や人材育成など、行政や国と連携した仕事。

- JAや自治体の就農支援担当者:新規就農者の相談窓口となり、就農までのプロセスを支援します。

1-5. 農業機械メーカー・IT企業など、周辺産業の働き方

「スマート農業の導入により、これまで体力に頼っていた作業が自動化され、農業の働き方が大きく変わろうとしている。」

(引用元:農林水産省https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/attach/pdf/index-188.pdf)

近年、スマート農業の普及に伴い、農業の周辺産業で働くキャリアパスも増えています。

- 農業機械メーカー:トラクターやコンバインなどの農業機械の開発、製造、販売、メンテナンスを行う仕事。

- IT・システム開発企業:ドローン、IoTセンサー、AIなど、農業のDXを支援するシステムの開発仕事。

- 資材メーカー・商社:肥料、農薬、ハウス資材などを農家に提供する仕事。

これらの仕事は、IT技術や専門知識を活用できるキャリアとして注目されています。

2. 未経験から始める農業の働き方:就職・転職の方法

農業に興味があっても、「未経験だから不安」と感じる方は多いでしょう。ここでは、未経験者が農業で働くための就職・転職****方法と、必要なスキルについて解説します。

2-1. 未経験者が農業に就職・転職する方法と必要なスキル

「農業の仕事は多岐にわたるため、体力だけでなく、機械の操作や栽培管理の知識も必要になる。」

(引用元:アグリウェブhttps://www.agriweb.jp/column/2435.html)

農業は、未経験からでも始めやすい仕事です。必須の資格は少ないですが、農作業をスムーズに進めるために役立つスキルがあります。

- 体力:重労働や早朝からの勤務に対応できる体力

- 忍耐力:天候や作物の成長に左右される仕事のため、忍耐力が必要

- 探求心:常に新しい栽培技術や経営方法を学ぶ意欲

- コミュニケーション能力:農家の指示を正確に理解し、チームで協力できる能力

就職・転職の方法としては、後述する求人サイトやハローワーク、相談窓口を活用することが一般的です。

2-2. 就農支援制度と研修:農業のノウハウを学ぶ方法

「農業を始めたい方を対象に、技術や知識、経営ノウハウを学ぶための研修プログラムや、就農を支援する資金制度が用意されている。」

(引用元:農林水産省https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html)

未経験者が農業のノウハウを効率的に学ぶには、就農支援制度や研修プログラムを活用するのが最も効果的です。

| 制度の種類 | 目的と内容 | 補足 |

| 就農研修 | 農作業の基礎や経営ノウハウを体系的に学ぶ | 農業大学校や民間の研修プログラムなど |

| 資金支援 | 就農準備や経営開始時の資金を給付する | 「農業次世代人材投資資金」など国の制度あり |

| 技術指導 | 経験豊富な農家や指導員からの技術指導 | 現場でのOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)が中心 |

これらの制度は、資金面での不安を解消するだけでなく、農業の技術やノウハウを効率的に習得する上で大きなメリットとなります。

2-3. 求人の探し方:農業専門サイト・ハローワーク・相談窓口の活用術

「農業求人はハローワークのほか、あぐりナビや農業ジョブなど専門サイトでの地域・作物別検索が便利。」

(引用元:マイナビ農業https://agri.mynavi.jp/shin-nogyojin/picup/article07/)

農業の求人を探す際には、目的や条件に合わせて媒体を使い分けることが重要です。

- 農業専門サイト:農業法人や農家の求人が豊富で、地域や作物、雇用形態で絞り込みやすい。住み込みや研修の有無など、詳細な条件で検索できます。

- ハローワーク:地域密着型の求人が多く、相談窓口も充実しています。

- 就農相談窓口:自治体やJAが運営する相談窓口では、求人情報の提供だけでなく、就農に関する相談も可能です。

3. 農業の給料・年収・待遇:相場と福利厚生・労働時間の実態

農業で働くことを検討する上で、給料や年収、待遇は最も気になるポイントでしょう。ここでは、給与相場や労働時間の実態について解説します。

3-1. 独立農家と雇われ農家の年収・給料の相場と違い

「令和3年の農林水産統計によると、自営農家の平均年収は約344万円。ただし、経営規模や作目によって大きく異なるため、あくまで目安と捉えるべきです。」

(引用元:アグリジョブhttps://agrijob.jp/contents/myagri/agricultural-income)

独立農家と雇われ農家の給料・年収は、仕事の性質上、大きな違いがあります。

| 項目 | 独立農家の特徴 | 雇われ農家の特徴 |

| 年収の相場 | 経営規模や作目で大きく変動 | 雇用契約で安定している |

| 収入の変動 | 天候不順や市況で収入が激変 | 安定しており、生活設計が立てやすい |

独立農家は高収入を目指せる一方で、収入が不安定になるリスクがあります。雇われ農家は年収が安定しており、生活の安心感を得られます。

3-2. 労働時間・休日の実態とシフト制

「農林水産業は季節や天候に左右されるため、労働基準法で定める労働時間・休日・休憩に関する規定が適用除外とされている。」

(引用元:農林水産省https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/hatarakikata.html)

農業は、労働時間や休日の実態が他の産業と大きく異なります。

- 勤務時間:繁忙期には早朝から夜遅くまで作業が続くことがあります。

- 休日:繁忙期には休日がほとんど取れない場合もありますが、農閑期にはまとまった休日が取れることもあります。

- シフト制:農業法人などでは、従業員の労働時間を管理するため、シフト制を導入しているところも増えています。

3-3. 社会保険・福利厚生・ボーナスの有無

「雇用就農者の平均年収は344万円、有給休暇・昇給制度は法人勤務の場合に整備されているケースが多い。」

(引用元:アグリジョブhttps://agrijob.jp/contents/myagri/agricultural-income)

雇われ農家の社会保険や福利厚生は、農家の経営規模や雇用形態によって異なります。

- 社会保険:農業法人など法人として経営している農家は、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられています。

- 福利厚生:ボーナスや昇給、有給休暇、退職金制度などは、農業法人で働く場合に整備されているケースが多いです。

- 住み込み・寮:寮や社宅、食事補助といった福利厚生は、生活費を抑える上で大きなメリットとなります。

4. 農業で働くことのリアルな実情:きつい・大変・人間関係

農業の仕事には、体力的なきつさや人間関係など、リアルな課題も存在します。ここでは、農業で働くことのメリットとデメリットを正直に解説します。

4-1. 農業はきつい・大変?重労働と体力のリアルな評判

「農業の仕事は「きつい」「大変」というイメージが強いですが、スマート農業の導入や機械化が進み、肉体的負担が軽減されつつあります。」

(引用元:スマートアグリhttps://smartagri-jp.com/smartagri/2458)

農業は、重労働で体力が必要な仕事というイメージが定着しています。

- リアルな体力的負担:収穫や出荷作業など、腰や足に負担がかかる作業は依然として多いです。

- 機械化の進展:スマート農業や農業機械の活用により、定植や収穫作業が自動化され、体力的な負担が軽減されつつあります。

- 評判:体験談を見ると、仕事のやりがいや達成感を感じるという声がある一方で、体力的なつらさを訴える声も聞かれます。

未経験者は、軽作業中心の求人を選ぶ、体力に自信がなければ無理をしないなど、対策を講じることが重要です。

4-2. 人間関係・ストレスと人間らしい生活

「農家での人間関係に悩む人もいる一方で、自然豊かな環境で人間らしい生活を送れることに満足する声も多い。」

(引用元:Yahoo!知恵袋https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14230134189)

農業の仕事は、農家の家族や他の従業員との人間関係が密になることが多く、ストレスに感じる人もいます。

- 人間関係の課題:閉鎖的な人間関係や、家族経営ならではの慣習に戸惑うことがあるかもしれません。

- 満足度:しかし、自然豊かな環境で、人間らしい生活を送れることに満足する声も多く見られます。

- 回避策:仕事とプライベートの境界を明確にする、農家の雰囲気を面接や体験で見極めるなど、事前に対策を立てることが重要です。

4-3. 農業のデメリットとトラブル:労災・事故・税金

「農業は他産業と比べて労働災害の発生率が高く、特に農業機械による事故が多発している。」

(引用元:農林水産省https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/attach/pdf/index-188.pdf)

農業の仕事には、労災や事故といったデメリットも存在します。

- 労災・事故:農業機械の操作ミスや熱中症など、労働災害の発生率が他産業より高い傾向にあります。安全対策や労災保険への加入が重要です。

- 税金・確定申告:独立した農家は、確定申告や税金に関する知識が必要になります。雇われの場合でも、副業や兼業の場合は確定申告が必要になることがあります。

- トラブル:口約束による労働条件のトラブルや、給料の未払いなど、雇用契約に関するトラブルも起こりうるため、注意が必要です。

5. 多様な働き方ガイド:女性・シニア・兼業・副業

農業は、女性、シニア、兼業・副業を希望する人にも開かれた仕事です。ここでは、それぞれの属性に合った働き方を解説します。

5-1. 女性・シニア層の働き方と求人の有無

「農業労働者の高齢化が進んでおり、シニア世代でも体力に配慮した軽作業の求人が増えている。」

(引用元:農林水産省https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h26/h26_h/trend/part1/chap2/c2_1_03.html)

農業の高齢化に伴い、女性やシニア層の労働力への期待が高まっています。

- 女性:軽作業や室内作業(選別、袋詰めなど)の求人も多く、体力に自信がなくても働くことが可能です。女性が働きやすい環境を整える農業法人も増えています。

- シニア:定年後のセカンドキャリアとして農業に挑戦する人が増えています。体力に無理のない軽作業や、短期・季節限定の求人がおすすめです。

5-2. 副業・兼業としての農業:スキマ時間を活用

「週末のみの勤務や半日シフトなど、兼業OKの求人が地方創生型マッチングで増加。」

(引用元:ノーフレームhttps://noframe.work/media/archives/2107)

現在の仕事を続けながら農業に携わりたい人には、副業や兼業という働き方があります。

- スキマ時間の活用:週末や早朝・夕方のスキマ時間に農作業を行う求人が増えています。

- メリット:収入源を複数持ち、安定した生活を送りながら農業のノウハウを学べます。

5-3. Uターン・Iターン・地方移住と農業の両立

「地方への移住を考える際、農業は仕事と住まいを同時に見つけられる選択肢の一つとして注目されている。」

(引用元:内閣官房https://www.chisou.go.jp/iikamo/column/column17.html)

Uターン・Iターン・地方移住を検討している人にとって、農業は仕事と生活の基盤を同時に築ける魅力的な選択肢です。

- 両立の方法:雇われで働くことで、移住のハードルを下げられます。住み込みや寮が提供される求人を選べば、生活費を抑えながら移住できます。

- 支援:自治体によっては、移住者向けの就農支援や移住支援制度を用意しています。

6. 農業の将来性とキャリアパス:独立・法人・スマート農業

農業は、ITや先端技術の活用が進み、将来性のある産業へと変革を遂げつつあります。ここでは、農業における多様なキャリアパスを解説します。

6-1. 独立への道筋と就農支援:資金・経営のノウハウ

「まずは雇われて技術を習得し、その後独立就農を目指したい」

(引用元:農家 雇われ ペルソナhttps://jimovege-works.jp/column/agriculture-employment/)

雇われ農家として経験を積むことは、独立就農を目指す上で非常に効果的なキャリアパスです。

- 資金・経営のノウハウ:独立に必要な資金計画や経営ノウハウを、雇われの間に学ぶことができます。

- 就農支援:国や自治体が提供する就農支援制度(資金の給付や融資、技術指導など)を活用することで、独立へのハードルを下げられます。

6-2. 農業法人で働くメリットとキャリアアップ

「農業法人に正社員として就職すれば、給与や福利厚生が安定し、技術やノウハウを体系的に学べます。」

(引用元:ジモベジワークスhttps://jimovege-works.jp/column/full-time-employee/)

農業法人で働くことは、独立とは別のキャリアパスを築く方法です。

- キャリアアップ:農業法人では、リーダーや管理職、専門職など、キャリアを積むための階層が用意されていることがあります。

- 安定性:ボーナスや昇給、社会保険などの福利厚生が整備されており、安定した働き方が可能です。

- 専門性:大規模な農業法人では、生産、販売、マーケティングなど、仕事が細分化されており、特定の分野の専門性を高めることができます。

6-3. スマート農業やITの活用:未来の農業と働き方

「スマート農業の導入により、これまで体力に頼っていた作業が自動化され、農業の働き方が大きく変わろうとしている。」

(引用元:農林水産省https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/attach/pdf/index-188.pdf)

スマート農業は、農業の将来を大きく変える技術です。

- 仕事内容の変化:センサーやドローン、AIなどの活用により、体力に頼る仕事が減り、データ分析やシステム管理といった仕事が増えています。

- IT****人材の需要:スマート農業の普及に伴い、ITエンジニアやシステム管理者など、IT関連のスキルを持つ人材の需要が高まっています。

- 多様なキャリア:農業機械メーカーやIT企業で、農業に関わる****仕事に就くことも可能です。

7. FAQ(よくある質問):農業の仕事に関する疑問を解消!

農業の仕事に関してよくある質問とその回答をまとめました。

7-1. 雇われ農家の年収・給料は手取りでどのくらい?

「平均年収344万円の雇用就農者の手取り額は約270万円前後です。」

(引用元:アグリジョブhttps://agrijob.jp/contents/myagri/agricultural-income)

雇われ農家の年収は、給料から税金や社会保険料が差し引かれた額が手取りとなります。住み込みや食事補助の有無によって、生活費が削減できるため、手取り額以上に余裕のある生活が送れる場合もあります。

7-2. 農業への転職で後悔しないためには?

「農業への転職を成功させるには、事前に農業体験をして適性を見極めることが重要です。」

(引用元:ジモベジワークスhttps://jimovege-works.jp/column/agriculture-employment/)

農業への転職を後悔しないためには、仕事内容や労働条件のリアルな実情を事前に把握することが重要です。

- 農業体験:短期のアルバイトや農業体験に参加して、農作業や農家の雰囲気を体験してみましょう。

- 情報収集:口コミや体験談を参考に、人間関係や仕事の大変さについて情報収集しましょう。

- 相談:就農相談窓口や転職エージェントに相談し、客観的な意見を得ることも重要です。

7-3. 農業の仕事に向いている人・向いていない人の特徴

「自然と向き合う仕事であるため、忍耐力や探求心が求められる一方、体力やコミュニケーション能力も重要となる。」

(引用元:アグリウェブhttps://www.agriweb.jp/column/2435.html)

農業の仕事は、以下のような特徴を持つ人に向いているでしょう。

- 向いている人:自然が好き、体力に自信がある、忍耐力がある、探求心がある、協調性がある

- 向いていない人:重労働が苦手、計画性がない、潔癖症、ルーティンワークが苦手

まとめ:多様な働き方から、あなたの理想の農業キャリアを見つけよう!

農業での働き方は、独立就農から雇われ、副業まで、かつてないほど多様化しています。未経験者でも、研修制度や就農支援を活用すれば、給料を得ながら技術を習得し、理想のキャリアを築くことが可能です。

このガイドで得た知識を活用し、農業という豊かな仕事に挑戦してみましょう。あなたに合った働き方は必ず見つかります。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。